70 板块四 学案59 词语解释与运用课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 70 板块四 学案59 词语解释与运用课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:37 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

板块四 语言文字应用

学案59 词语解释与运用

教材“学习提示” “单元学习任务”“学习活动” 命题点提炼

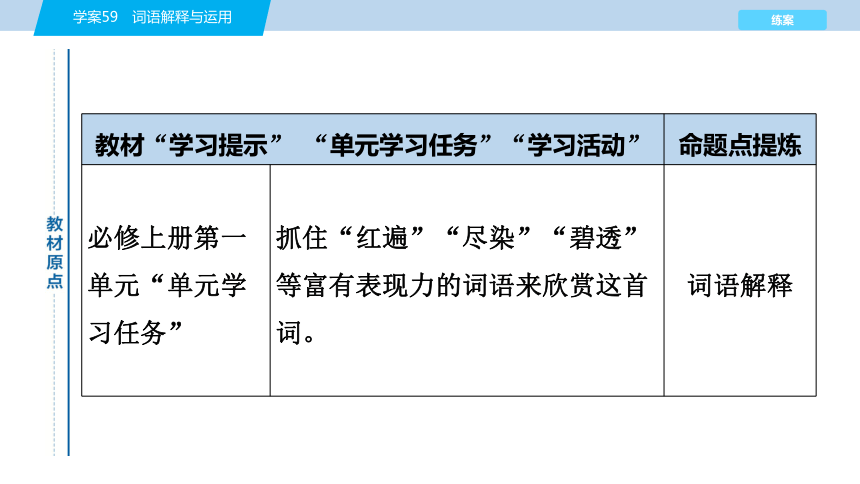

必修上册第一单元“单元学习任务” 抓住“红遍”“尽染”“碧透”等富有表现力的词语来欣赏这首词。 词语解释

教材“学习提示” “单元学习任务”“学习活动” 命题点提炼

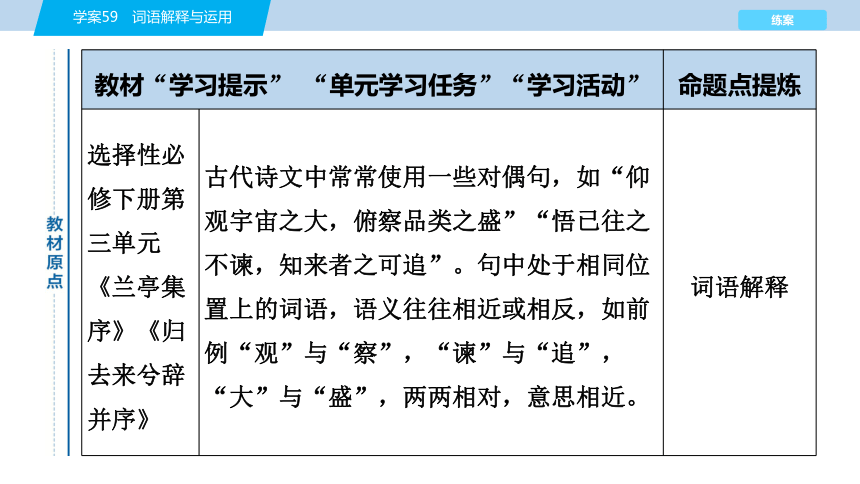

选择性必修下册第三单元《兰亭集序》《归去来兮辞并序》 古代诗文中常常使用一些对偶句,如“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”“悟已往之不谏,知来者之可追”。句中处于相同位置上的词语,语义往往相近或相反,如前例“观”与“察”,“谏”与“追”,“大”与“盛”,两两相对,意思相近。 词语解释

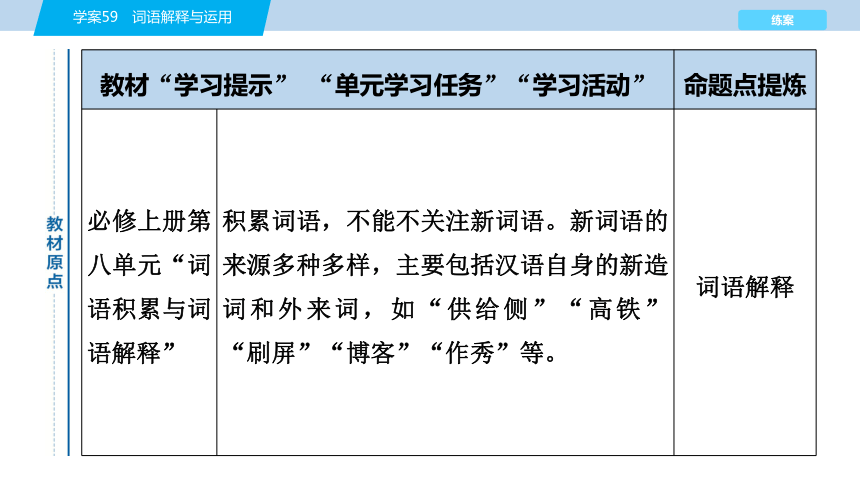

教材“学习提示” “单元学习任务”“学习活动” 命题点提炼

必修上册第八单元“词语积累与词语解释” 积累词语,不能不关注新词语。新词语的来源多种多样,主要包括汉语自身的新造词和外来词,如“供给侧”“高铁” “刷屏”“博客”“作秀”等。 词语解释

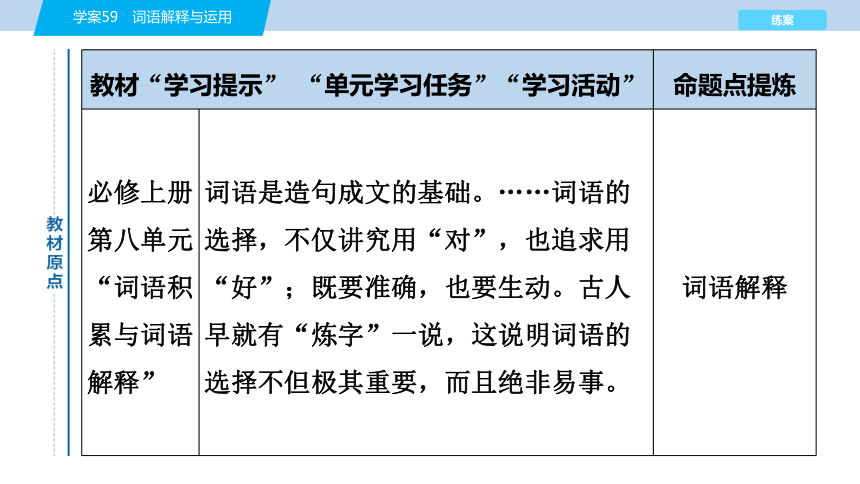

教材“学习提示” “单元学习任务”“学习活动” 命题点提炼

必修上册第八单元“词语积累与词语解释” 词语是造句成文的基础。……词语的选择,不仅讲究用“对”,也追求用“好”;既要准确,也要生动。古人早就有“炼字”一说,这说明词语的选择不但极其重要,而且绝非易事。 词语解释

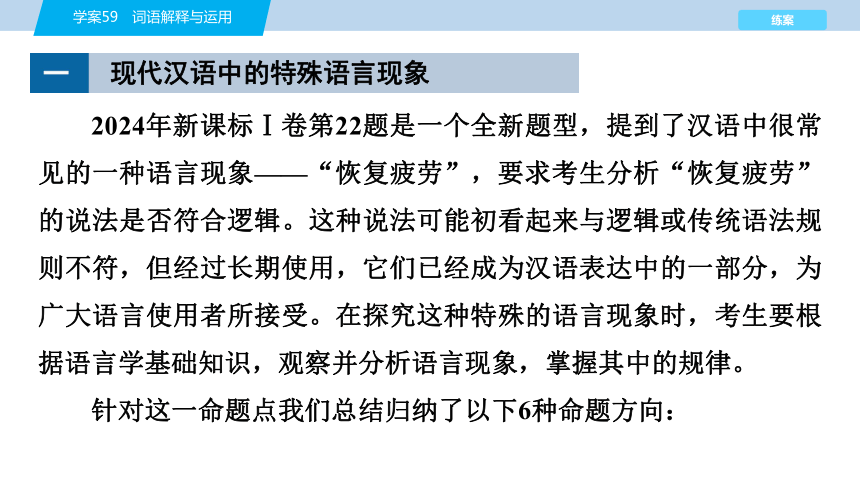

2024年新课标Ⅰ卷第22题是一个全新题型,提到了汉语中很常见的一种语言现象——“恢复疲劳”,要求考生分析“恢复疲劳”的说法是否符合逻辑。这种说法可能初看起来与逻辑或传统语法规则不符,但经过长期使用,它们已经成为汉语表达中的一部分,为广大语言使用者所接受。在探究这种特殊的语言现象时,考生要根据语言学基础知识,观察并分析语言现象,掌握其中的规律。

针对这一命题点我们总结归纳了以下6种命题方向:

现代汉语中的特殊语言现象

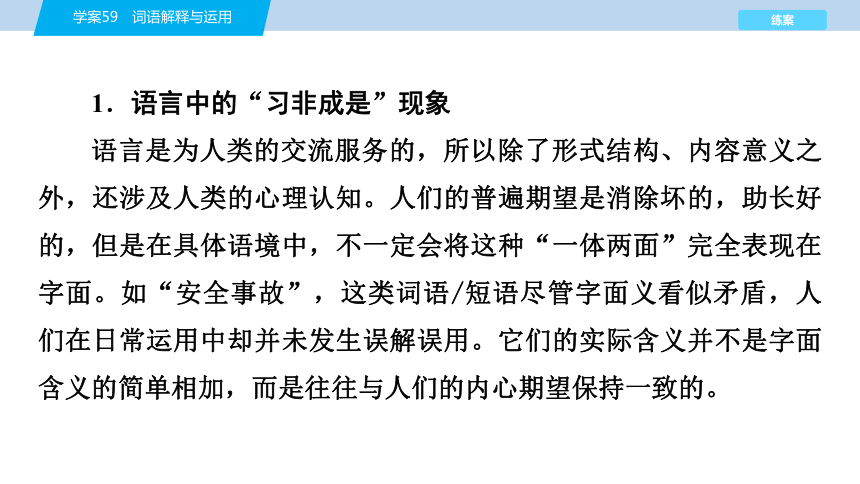

1.语言中的“习非成是”现象

语言是为人类的交流服务的,所以除了形式结构、内容意义之外,还涉及人类的心理认知。人们的普遍期望是消除坏的,助长好的,但是在具体语境中,不一定会将这种“一体两面”完全表现在字面。如“安全事故”,这类词语/短语尽管字面义看似矛盾,人们在日常运用中却并未发生误解误用。它们的实际含义并不是字面含义的简单相加,而是往往与人们的内心期望保持一致的。

2.语言中的“肯否同义”现象

在一般情况下,汉语的肯定语句和否定语句,其语义总是相背或相反的。如“我想去成都”“我不想去成都”;“这两双袜子一样”“这两双袜子不一样”;“屋子里有人”“屋子里没有人”等。但是在汉语语句里,也有肯定与否定同义的现象,如“一会儿”“不一会儿”;“差点儿摔倒了”与“差点儿没摔倒”等。

3.语句的“反义配置”现象

汉语中有一类由反义语素构成的词或短语,这类词除了包含反义语素内部固有的表述功能外,还有外部特有的语法意义,表现了词语语法的动态性。这种反义配置现象也有共同的特征:它们都符合汉民族的思维习惯,即从认知角度上说,汉民族都愿意把正面的、美好的、人们心思向往的事物先说,把不好的、人们不愿意发生的事物,如:优劣、香臭、褒贬不一、本末倒置等后说。对于这一类词,我们既能区分它们在语义和用法上的差异,又能找到其背后的动因,这无疑会对词语的认知和写作有一定的帮助。

4.“语言空符”现象,就是省略了某些成分

①“救火”既可以解释为省略了介词的动宾结构,表示“(把人和财物等)从火里救出来”,也可以解释为表示原因关系的动宾结构,表示“(因)失火(而)救助”。

②“帮忙”可以理解为“帮助忙(人)”或“(因为)别人忙(而)去帮助”。

③“养病”可以理解为“养好有病(的身体)”或“(因为)有病(而)疗养”。

5.“语用视角”现象,从时空视角(主要指观察的时空位置)、观念视角(主要指情态、价值观等)等来解释

①“注意安全”和“注意危险”可用观念视角来解释,前者是以积极心理为视角,提醒听话人保持安全状态;后者是以消极心理为视角,提醒听话人规避危险。

②东西“掉在地上”和“掉在地下”可用时空视角来解释,前者是以掉落物为视角,掉落物所在的位置在地面之上;后者是以说话人为视角,掉落物在说话人所在位置的下方。

6.“网络语”不合语法现象

①被+名词:“被就业”“被高速”等。“被”字句的谓语必须是动作性较强的及物动词,但“被就业”等新式表达完全颠覆了这一规范,生动地表达出被动者的调侃。

②很+名词:“很重庆”“很中国”等。“很”作为一个程度副词,语法上只能修饰形容词或者心理动词,但在“很重庆”这样的表达中却用名词来形容人或者事物的特征,突出了地方特色。

1.(2024·新课标Ⅰ卷,节选)文中画波浪线的“恢复疲劳”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。

如果质量不佳,睡眠时间再长也难以恢复疲劳。而提高睡眠质量的方法有很多种,如在固定时间起床,以调整身体节律;在睡眠前洗热水澡,以尽量放松身心。只有睡得够,睡得好,坚持不懈,才能从“感觉身心疲惫”成功转化成“感觉棒极了”。

___________________________________________________________

[解析] 题干中提供了两种观点:一种认为“恢复疲劳”不合逻辑,另一种认为其可以使用。分析时,应综合考虑语言现象中逻辑与约定俗成之间的关系。“恢复疲劳”这一说法是否合理,关键在于对“恢复”这一词语的含义和使用方法的理解。词典中关于“恢复”的释义是:使变成原来的样子。那么“恢复疲劳”就是“使变成原来疲劳的样子”,从这个角度理解,“恢复疲劳”的说法确实不合逻辑。如果把“恢复”理解成使动用法“使恢复”,再加上省略的成分,“恢复疲劳”就是“使疲劳的状态变成原来不疲劳的状态”或“使疲劳的身体得到恢复”。也可以从约定俗成(习惯性表述,不造成歧义)、倒装(疲劳恢复)、省略(恢复精力、消除疲劳)等角度展开分析,只要言之有理,能支撑自己的观点即可。

[答案] (示例)观点一:不合逻辑。要恢复的是精力体力,对疲劳需要消除。

观点二:可以使用。“恢复疲劳”并不是说重新回到疲劳状态,而是由疲劳状态恢复正常。

2.文中画波浪线的“差一点儿没”,有人说不合逻辑,应该改为“差一点儿”。你的看法是可以使用,请简要说明理由。

走下一道山岗,沿着一条鹅卵石的河道进山。潺潺的流水,一路奏乐作伴。路旁边,一会儿扑棱一声一只野鸡从草丛里飞起,那样近,仿佛伸手就可以捉住似的。可是太突然,等不到伸手,它已经咯咯咯地飞远了。一会儿又从哪里掠起一只野兔,也那样近,你差一点儿没踩到它。可是来不及注意,它又已经一蹦一跳,左弯右拐,拼命地跑得只剩下忽隐忽现的模糊踪影了。你的眼睛紧紧跟着那模糊的踪影,它会把你的视线带进一带郁郁苍苍的山窝。那山窝就是红石崖。

_______________________________________________________________

[解析] “差一点儿”和“差一点儿没”从形式上看,一个表示肯定,一个表示否定,形式不一样,但用在具体语境中意思是一样的,这种现象叫作“肯否同义”。“差一点儿”和“差一点儿没”后都跟肯定句的情况下,如果是说话人不希望实现的事情,说“差一点儿”或“差一点儿没”都是指事情接近实现而没有实现。比如“差一点儿踩着蛇”和“差一点儿没踩着蛇”都是指几乎踩着蛇但是没踩上。如果是说话人希望实现的事情,“差一点儿”是惋惜它未能实现,“差一点儿没”是庆幸它勉强实现了。如“差一点儿赶上了”是指没赶上,“差一点儿没赶上”是指赶上了。具体阐释其

区别时,注意参照前后的文段。从该文段后面的“它又已经一蹦一跳,左弯右拐,拼命地跑得只剩下忽隐忽现的模糊踪影了”可知,应该是没有踩到野兔,与修改后的“差一点儿(踩到它)”表达的意思一致。

[答案] 在此文段中,“差一点儿没(踩到它)”实际表达的意思是没有踩到它,与“差一点儿(踩到它)”表达的意思相同。虽然没有踩到,但是距离被踩的“野兔”已经非常近了,表现出惊讶、庆幸之态。

词语的“新”“旧”只能是相对而言的,不同时期都会有那个时期的新词语,某个时期的新词语也不可能永远是新词语。对于新词语的“存活期限”,多数学者认为,一个词语从产生到被人熟悉成为通用词语的过程,一般需要20年左右。因此,新词语同流行时间较短的网络用语、流行语要有所区别,应以最新版的现代汉语词典中新收录的词语为依据。

现代汉语中的新造词、外来词

新词语产生的原因:①社会不断发展,新事物不断涌现,人们需要认识、指称这些新事物,就要给它命名,以满足交际的需要,于是产生了新词。如“月光族”“宅男”等。②社会的发展变化,提高了人们的认识能力,人们对已知的事物加深了认识,发现了新事物,为了记录和指称这些新认识、新事物,也要创造新词。③在现代汉语中,由于词的双音节化的发展趋势的要求,有些单音节词或多音节短语在交际中取得了新的双音节形式,也为语言增加了新词。如乘—乘坐、安—安装。④社会的加速发展,时代的大变革,都要求语言信息量增大而传达快速,要求词语经济而简练地指称客观事物。为适应这种形势,词语的简称在这个时期得到了空前发展。如“空调(空气调节器)”“空姐(空中小姐)”等。

3.(2022·全国乙卷,节选)阅读下面的语段,完成后面的题目。

近日,眼科门诊一连来了几名特殊患者,都是晚上熬夜看手机,第二天早上看不见东西了,这种疾病被称为“眼中风”。“中风”一词原指脑中风,包括缺血性和出血性脑中风,近几年被引入眼科。临床上,眼科医生把视网膜动脉阻塞这类缺血性眼病和视网膜静脉阻塞这类出血性眼病统称为“眼中风”。“眼中风”是眼科临床急症之一,不及时治疗会导致严重的视力损害。

“眼中风”因和脑血管疾病“中风”有诸多相似而得名。与此类似,“打笔仗”源自“打仗”。请简述“打笔仗”的含义并分析它得名的缘由。

_______________________________________________________________

[解析] “眼中风”与“脑中风”的相似之处在于,它们都与血管缺血或出血导致阻塞有关。然后分析“打仗”和“打笔仗”的相似之处。“打仗”是指站在对立面的两方或几方拿着武器互相攻击,目的是战胜对方。“打笔仗”是持有不同观点的人以笔为武器进行论辩,目的是说服对方。二者的相似点在于:进行“打仗”或“打笔仗”的双方或多方观点、立场不同,甚至对立;双方都用武器攻击对方;目的是战胜对手。

[答案] 含义:“打笔仗”就是持有不同观点的人以笔为武器进行论辩。

得名缘由:“打笔仗”与“打仗”有相似之处,都是观点或立场对立的双方或多方,以战胜对方为目的,凭借武器互相攻击。

结构性词语的理解与应用

词语的结构语义是指词语在特定的组合结构(包括语义结构和句法结构)中所显示的意义。像2023年高考所考的AA式叠词和“像……似的”“A是A,B是B”等语义理解,皆属此类。名词、动词、形容词有一部分能够重叠,重叠结构多种多样,如AA式、ABB式、AABB式、ABAB式,它们重叠后的语义也有相应的变化,如AA式,名词的AA式带来周遍义,强调全部、每一,如“人人”“家家”;动词的AA式有尝试义、短暂义,如“看看”;形容词、副词的AA式有程度加深或恰当义,如“长长”“大大”。

词语重叠是汉语常见的语言现象,考生较为熟悉。至于考查“A是A,B是B”的句式结构义则显得专业和冷僻,但是它属于我们日常生活中的语言现象,只不过我们习焉不察而已。像“丁是丁,卯是卯”“工作是工作,休息是休息”等,有很多。试题试图引导我们关注日常生活中的语言现象,加深对我们丰富、博大的语言的理解。

4.下面文段中有三个重叠形式“一簇簇、刚刚、欢欢喜喜”,说说它们和“一簇、刚、欢喜”相比,语义上各自有什么不同。

茶汛开始的辰光,一簇簇茶树刚从冬眠中苏醒过来,桠梢上一枪一旗刚刚展开,叶如芽,芽如针。茶汛到了,一年中头一个忙季到了,头一个收获季节到了,个个都开开心心的,真像是过节一样。就连小学生也欢欢喜喜地读半天书放半天茶假,背个桑篮去采茶。

___________________________________________________________

[答案] “一簇簇”与“一簇”相比,突出了聚集成堆(群)的茶树之多。“刚刚”与“刚”相比,更能突出“一枪一旗”展开的时间之短。“欢欢喜喜”与“欢喜”相比,更能突出小学生对放假采茶的喜悦之深。

5.(2023·全国乙卷,节选)下列句子中画横线部分与文中画横线部分的语句,用法和作用相同的一项是( )

俩老头非常“要好”——这地方的方言,“要好”是爱干净爱整齐的意思。不论什么时候,上唇的胡子平斩乌黑,下巴的胡子刮得溜光。浑身的衣服,袖子是袖子,领子是领子,一个纽扣也不短。

A.稗子的叶很像稻叶,但稻子是稻子,稗子是稗子,要分清楚。

B.说话办事一定要公私分明,公是公,私是私,不能公器私用。

C.从今以后,你的是你的,我的是我的,咱们俩井水不犯河水。

D.瞧那个小姑娘,眼睛是眼睛,鼻子是鼻子,真是个美人胚子。

√

D [本题考查现代汉语中常见的“A是A,B是B”结构的用法和作用。现代汉语中“A是A,B是B”有两种基本表意作用,一是用于对举,强调A和B二者不同,不可混为一谈;二是表示“地道”“不含糊”(见吕叔湘《现代汉语八百词》),强调A和B两者都是其该有的样子,含有褒义的感彩。原文中用“袖子是袖子,领子是领子”形容主人公衣着干净整洁,即第二种用法。四个选项中只有D项中的“眼睛是眼睛,鼻子是鼻子”是第二种用法,与原文相同。其他三项则是第一种用法。]

词语解释是语言文字运用的基本技能。运用哪一个词语,不仅是语意的需要,还是思想情感表达的需要;这个词语具有怎样的意义,不单是词典上静态的固定解释,还存在动态语境下的临时意义。2024、2023、2022年高考语言文字运用题都涉及对代词词语含义的理解和对动态词语词义的辨析。

词义理解

(一)理解代词的指代意义

现代汉语中,代词可分为三类:人称代词,疑问代词,指示代词。其中指示代词是指称或指定人、事物、情况的词,一般是实指意义;但是,代词还有虚指和任指、泛指用法,我们也需要掌握。

(1)虚指,与实指相对。如“你看什么呢?”这个“什么”是实指(特指),但是“你看什么看?不准看!”这里的“什么”则是虚指。此外“吃他个天昏地暗”,“他”也是虚指。

(2)任指,是说有些代词指代所说范围内的任何人或事物。如“你爱看什么就看什么”,这句中的“什么”指任何人或任何事物。“这么大的人物,谁不认识啊!”这个“谁”也是指任何人。

(3)泛指,则是宽泛、一般的所指。泛指指向“范围客体”(作为一整个客体的某群体),虚指指向“拟客体”(可能不存在/不一定存在),任指指向“任意客体”(单数个体或某群体中的一部分)。如“我好像记得有谁跟我说起过”。(这句话中的“谁”)

6.(人称代词的指代意义)(2022·新高考Ⅰ卷,节选)下列句子中的“你”和文中画横线处的“你”,用法相同的一项是 ( )

事实上,生活中你会发现,有许多整天嚷嚷着要减肥或者正在减肥的人,其实根本不胖,反而是一些真正应该减肥的人对此却毫不在意。

A.你要觉得这段话对深化文章的主题没什么帮助,就删了吧。

B.听了老师的话,三个人你看看我,我看看你,都不吭声了。

C.他是个非常用功的同学,尤其是钻研精神叫你不得不佩服。

D.请你选三名学生参加今年五月的“青春和梦想”演讲比赛。

√

C [文中画横线处的“你”是泛称,可以指任何人,只有C项中的“你”用法与横线处的“你”用法相同,A、B、D三项中的“你”表示特称。]

7.(疑问代词的指代意义)(2023·新课标Ⅱ卷)下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项是( )

A.怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

B.生活中谁都需要表达和交流。

C.我本来是跟他开玩笑的,谁知道他竟然生气了。

D.我越来越深刻地感觉到谁是我们最可爱的人!

√

B [本题考查疑问代词“谁”在不同语境中表意的差别。“耳机一戴,谁也不爱”,“谁”表示任指,是“任何人”的意思。A项中的“谁”表示疑问,问哪一个人;B项中的“谁”表示任何人;C项中的“谁知道”可以看成一个整体,表示没想到;D项中的“谁”是虚指,表示不需要说出姓名的人。]

(二)理解多义词的语境含义

多义词具有多个义项,但它们的地位有先有后,有主有次,大致可分三类:本义、基本义和引申义。

本义:文献记载的词的最初意义。

基本义:词在现代最常用最主要的意义。

引申义:由本义派生出的相联系的新义。

借代引申:两类对象之间具有某种相关性。

比喻引申:两类对象之间具有某种相似性。

8.(2024·新课标Ⅱ卷,改编) 下列句子中的“相信”与文中加点(加红)的“相信”,意义和用法相同的一项是( )

喜欢运动、经常运动的人,相信都体验过“跑者欣快”,即连续高强度运动一段时间后,虽然身体非常疲乏,但心情很好,有一种酣畅淋漓的感觉。

A.身处困境他却并不消沉,相信自己能拼出一个光明的未来。

B.我满心欢喜地迎接他回来,相信现在的他一定和从前不同。

C.看到气势磅礴的壶口瀑布,相信每一位游客都会激动不已。

D.翠翠还是不离开码头,相信祖父会来找她,同她一起回家。

√

C [文中加点的“相信”表示认为某事是真实的、可信的,表达一种推测和信任。A项,“相信”是有信心的意思。B项,“相信”是认为的意思。C项,“相信”也是认为某事是真实的、可信的,与文中的“相信”意义和用法相同。D项,“相信”是期望、盼望的意思。]

(三)理解动态词义

词语在词典中的意义,是约定俗成的,一般称之为静态词义或固定词义,固定词义可以有多项,如古汉语的一词多义;词语在语境中的临时意义,一般称之为动态词义,动态词义不具有固定性,离开语境,这个意义就不存在。词的这种用法,我们要了解掌握。

9.下列句子中的“挑战”和文中画横线处的“挑战”,用法相同的一项是( )

在空间站,植物面临最大的挑战就是微重力环境。生长难度极大。在地球上,植物却具有“顶天立地”的特性:植物的幼芽总是背地而生,向上追寻阳光和空气;植物的根总是向地而生,向下扎入土壤中吸收水分和养料。而在微重力环境下的空间站,没有了上下之分,植物的根和茎也就失去了方向感,不知道朝哪个方向生长。

A.你给我找的麻烦已经够多了,请踏实一点,不要总是挑战我的耐心。

B.他一进入高三,便信心满满,下决心要向那些成绩优秀者发起挑战。

C.身体本就不好,又碰上雨季,想要如期完工,对他来讲真是个挑战。

D.即便胜算很小,但是你也绝不能退缩,一定要拿出勇气挑战一下。

√

C [画横线处的“挑战”作名词用,有困难、考验(名词)之意。A项,“挑战”,作动词用,有考验(动词)之意。B项,“挑战”,作动词用,有竞争之意。C项,“挑战”,作名词用,有困难、考验之意。D项,“挑战”,作动词用,有竞争之意。]

2025年八省适应性考试语言文字运用第18题要求分析“‘帚星’得名方式”,“得名方式”内含一个语法现象,不考术语,重在理解运用,考查生活情境中语言理解和运用。这一题目很好地实现了对学生语言建构和运用素养的考查。

构词方式的理解与运用

10.(2025·八省适应性考试)下列词语与文中加点(加红)的“帚星”得名方式最接近的一项是( )

彗星,也称“帚星”,是由冰、尘埃和其他挥发性物质组成的一类小天体,因形状如扫帚而得名。大多数彗星比较暗弱,通常需要借助天文望远镜或其他专业设备才能观测和拍摄到,因而肉眼可见的彗星凤毛麟角。

A.汤勺 B.云鬓 C.草堂 D.花车

√

B [本题考查学生理解事物名称含义的能力。根据原文“彗星,也称‘帚星’,是由冰、尘埃和其他挥发性物质组成的一类小天体,因形状如扫帚而得名”可知,“帚星”的得名方式是根据物体的形状来命名。汤勺:是盛汤用的勺子,是根据用途来命名的。云鬓:是形容女子鬓发盛美如云,是根据其形状像云一样来命名的,与“帚星”相同。草堂:是用茅草搭建的简陋房屋,是根据建筑材料来命名的,与形状命名不同。花车:是装饰有花的车,重点在装饰有花这一特点,不是根据形状命名。故选B。]

练案68 专项对点 词语解释与运用

1.文中加点(加红)词语“转不过来”,用语朴素却含义精微,请分析其在文中的含义及作用。(4分)

不论是人才还是物资,如果像采矿一样只取不回,经过一个时期这地方必定会荒芜。取与回的循环可以很广,很复杂,但是却不能转不过来。循环越大,水准越高;但是能维持任何水准,必须有个循环。采矿式的消耗,性质上是自杀的,自杀可以慢性,但终必有枯竭的时限。一个健全的和能平衡的文化必须站在有机循环的基础之上。

(摘编自费孝通《损蚀冲洗下的乡土·落叶归根的社会有机循环》)

_______________________________________________________________

[解析] 先分析词语的意思,此段文字中,费孝通主要阐述了社会有机循环这一点,其实就是在说一个取与回的关系,“转不过来”就是不能循环,不能循环就不能维持它的水准,不能达到一个平衡。那么结合具体内容则是:“转不过来”,指的是无论是人才还是物资,取之一乡和回之一乡没有达到一种整体上的平衡。

作者在这里运用了“转不过来”一词,很显然这是一个口语化的表达,口语化的表达方式可以使得语言更加生动、易于理解,同时也能够表达出更多的情感。在此则是通俗易懂地阐述了“健全的和能平衡的文化必须站在有机循环的基础之上”这一深刻的思想理念。

[答案] ①“转不过来”,指的是无论是人才还是物资,取之一乡和回之一乡没有达到一种整体上的平衡。②作者用口语化的表达,通俗易懂地阐述了深刻的思想理念,即“健全的和能平衡的文化必须站在有机循环的基础之上”。

2.文中画波浪线的“养病”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。(6分)

当人们处于兴奋状态时,疲劳常常无法转换为“疲劳感”,“累而不觉”导致了疲劳的野蛮生长,形成“隐性疲劳”。当身体处于隐性疲劳状态时,它会发出预警信号,如经常脑雾,难以专注;焦躁不安,容易厌烦;中途入睡,半夜起床;口臭体臭,疱疹长疽……

要打破“隐性疲劳”的束缚,我们需要找到方法,在高强度的“耗能”下实现高效地“充能”,或者通过降低“耗能”以确保“充能”及时跟上。众所周知,优质睡眠是高效充能、恢复元气的黄金法则,甚至有科学家坚信,它是好好养病的良药之一。说一千道一万,确保拥有优质的睡眠无疑是我们日常生活中不可或缺的重要一环。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①语法表意角度:养病,因患病而调理休养;“养”和“病”之间的关系是动宾,含有把病养起来之意,和目的矛盾,按照这样理解则不能使用。但“养”和“病”也含有因果,“病”是“养”的原因,而不是对象,从这个角度理解,则可以使用。②语意情境角度:具体情境中,安慰心理敏感的病人,更宜使用明确意思的语句,如保养身体、积极治疗、调理休养等,故不宜使用“养病”,有不合逻辑的嫌疑。③约定俗成角度:语言的经久流传,很多是由于约定俗成,看似不合逻辑,但大家都认同,故能广泛使用。“养病”有治好疾病,养好身体之意,或“养身体,抵抗病”等类似语意。可理解为“养”和“病”之间缩略了“身体”和“抵抗”“治好”。

[答案] ①语法表意角度:养病,因患病而调理休养;“养”和“病”之间的关系既是动宾,也含有因果,“病”是“养”的原因,而不是对象。②语意情境角度:有不合逻辑的嫌疑;具体情境中,安慰心理敏感的病人,更宜使用明确意思的语句,如积极治疗、调理休养。③约定俗成角度:看似不合逻辑,但已约定俗成,广泛使用。“养”和“病”之间缩略了“身体”和“抵抗”,即“养身体,抵抗病”等类似语意。

3.下列句中加点(加红)的代词与文中画波浪线句中的“你”,意思相近的一项是(3分)( )

在嘈杂环境中不要佩戴耳机,因为在公交车、地铁等环境中,背景噪声大,这时如果使用耳机,你会不自觉地提高耳机音量,不但影响听力,还容易带来交通安全隐患。在选择耳机时,最好选择耳罩式,对外耳道和鼓膜的刺激小。在使用耳机时,应注意耳机的定期清洁和消毒,预防因耳机污染而引起的耳道感染。最后,当耳朵出现耳鸣等症状时,一定要及时就医,积极治疗。如果错过治疗的最佳窗口期或者治疗不当,听力损伤可能会终身伴随。

A.虽然蒋胜男本职工作是写作,但她仍旧关注着“35岁职场危机”现象。

B.近日,“95后”陈女士哭笑不得地晒出父母考研成功,自己落榜的经历。

C.巴蜀中学对校友们深情告白:无论走到天涯海角,您永远都是巴蜀人。

D.身处人人自媒体,信息爆炸的时代,大家要保持警惕,切勿轻信盲从。

√

D [D项中“大家”与文中的“你”一样,都泛指任何人。A项,特指“蒋胜男”;B项,特指“陈女士”;C项,“您”指代“巴蜀学子”。]

4.下列句中的“那么”与文中加点(加红)的“那么”,意义和用法相同的一项是(3分)( )

《诗经》有赞:“泰山岩岩,鲁邦所詹。”已经立春,阳光照耀天空和大地。一只鹰飞过,像一个舞者划过冰面。鹰一声不吭,就那么轻轻地划过山巅,向前冲去,和阳光一个方向,在泰山之穹拉出一缕丝滑的弧线。太阳越升越高。天空像是刚洗过,简直就是一整块晾晒的农家蓝花布,那么亲切,那么好看地在微风里飘展。

A.那么,我们就这样解决了。我叫他下来,你看一看他,以后鲁家的人永远不要再到周家来。

B.在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

C.借那么二三十个麻袋就够了。

D.也不能那么说,作用当然有。

√

B [B项和文中加点的“那么”形容事物的性质和状态。A项,表示顺着上文的意思,引出应有的结果;C项,放在数量词前,表示估计;D项,相当于“那样”。]

5.“咖啡因”因和“咖啡”相关而得名。与此类似,“掉书袋”源自“书袋”。请简述“掉书袋”的含义并分析它得名的缘由。(4分)

近日,某联合团队在全基因组关联分析的研究中发现,保持喝咖啡的习惯将有助于降低痛风发病的风险。研究团队通过对超过15万人的咖啡饮用习惯和痛风发病风险进行关联研究,发现长期饮用咖啡有助于缓和痛风的发病,并认为今后通过对咖啡成分的分析,或许能够揭开痛风发病的机理原因和预防方法。

众所周知,血液里的尿酸升高,大量的尿酸随着血液循环抵达人体的各个关节,直接导致的后果就是痛风。咖啡中含有的咖啡因会转化为嘌呤,导致尿酸升高。因此,从理论上讲,痛风病人是不能喝咖啡的。然而令人意外的是,此前国内外已有多项研究证明,咖啡对预防痛风有益,但却缺乏相关的统计分析和数据支撑。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 掉书袋:掉,摆动,摇动;“书袋”指才学。“掉书袋”指说话或写文章好引用古书词句来卖弄自己的学识渊博,具有讽刺意味。出自《南唐书·彭利用传》:“对家人稚子,下逮奴隶,言必据书史,断言破句,以代常谈,俗谓之‘掉书袋’。”“咖啡因”和“咖啡”,“掉书袋”和“书袋”,都有关联,先有咖啡,再发现咖啡因;先有装书卷、文件的口袋散落在地,再有掉书袋的行为比喻。据此组织答案即可。

[答案] 含义:“掉书袋”讽刺人爱引用古书词句,卖弄学问。得名缘由:“掉书袋”根据其字面义而得名,即装书卷、文件的口袋散落在地,引申指引用古书词句,卖弄学问。

6.如果去掉文中两个重叠形式“咯咯”“糟糟”,语意上各自会有何不同?(4分)

海风里早含着燥热,胖人身体给炎风吹干了,蒙上一层汗结的盐霜,仿佛刚在巴勒斯坦的死海里洗过澡。毕竟是清晨,人的兴致还没给太阳晒萎,烘懒,说话做事都很起劲。那几个新派到安南或中国租界当警察的法国人,正围了那年轻善撒娇的犹太女人在闲聊。俾斯麦曾说过,法国公使大使的特点,就是一句外国话不会讲。这几位警察并不懂德文,居然传情达意,引得犹太女人咯咯笑,比他们的外交官强多了。这女人的漂亮丈夫,在旁顾而乐之,

因为他几天来,香烟、啤酒、柠檬水沾光了不少。红海已过,不怕热极引火,所以等一会甲板上零星果皮、纸片、瓶塞之外,香烟头定又遍处皆是。法国人的思想是有名地清楚,他们的文章也明白干净,但是他们的做事,无不混乱、肮脏、喧哗,但看这船上的乱糟糟。这船,倚仗人的机巧,载满人的扰攘,寄满人的希望,热闹地行着,每分钟把玷污了人气的一小方水面,还给那无情、无尽、无际的大海。

___________________________________________________________

[解析] 两个重叠词语“咯咯”“糟糟”增强语言的韵律感,读起来朗朗上口,起强调作用,强化了语意。

结合“这几位警察并不懂德文,居然传情达意,引得犹太女人咯咯笑,比他们的外交官强多了”可知,“咯咯”是象声词,形容笑声。此词的使用,使犹太女人的笑如在眼前,画面感十足。结合“法国人的思想是有名地清楚,他们的文章也明白干净,但是他们的做事,无不混乱、肮脏、喧哗,但看这船上的乱糟糟”可知,“糟糟”强化了乱的程度,极言船上之乱。如果去掉,会大大降低语言的表现力。

[答案] ①“咯咯”是象声词,形容笑声。使用此叠词,可以强化语意,使犹太女人的笑如在眼前,画面感十足。如果去掉,则会降低语言的表现力。②“糟糟”这个叠词的使用强化了乱的程度,极言船上之乱。如果去掉,则会降低语言的表现力。

阅读下面的文字,完成7~8题。(7分)

其实你在很久以前并不喜欢牡丹。因为它总被人作为富贵膜拜。后来你目睹了一次牡丹的落花,你相信所有的人都会为之感动:一阵清风徐来,娇艳鲜嫩的盛期牡丹忽然整朵整朵地坠落,铺散一地绚丽的花瓣。那花瓣落地时依然鲜艳夺目,如同一只奉上祭坛的大鸟脱落的羽毛,低吟着壮烈的悲歌离去。牡丹没有花谢花败之时,要么烁于枝头,要么归于泥土,它跨越委顿和衰老,由青春而死亡,由美丽而消遁。它虽美却不吝惜生命,即使告别也要留给人最后一次 ① 的体味。

所以在这阴冷的四月里,奇迹不会发生。任凭游人扫兴和诅咒,牡丹依然 ② 。它不苟且、不俯就、不妥协、不媚俗,它遵循自己的花期自己的规律,它有权利为自己选择每年一度的盛大节日。

天南海北的看花人,依然 ③ 地涌入洛阳城。人们不会因牡丹的拒绝而拒绝它的美。于是你在无言的遗憾中感悟到,富贵与高贵只是一字之差。同人一样,花儿也是有灵性、有品位之高低的。品位这东西为气为魂为筋骨为神韵,只可意会。你叹服牡丹卓尔不群之姿,方知“品位”是多么容易被世人忽略或漠视的美。

7.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

________ ________ ________

[解析] 第①空,此处突出牡丹“生而灿烂,死亦壮烈”的品质带给人的震撼体会,哪怕是死,也要给人强烈的情感冲击,可填“惊心动魄”或“震撼人心”。惊心动魄:形容极度惊险、紧张。震撼人心:指某件事对人内心震动很大。第②空,此处形容牡丹不因外在环境而改变,哪怕是“游人扫兴和诅咒”,也不为所动,有着自己的操守和坚持,可填“安之若素”或“泰然自若”。安之若素:

遇到异常情况,像平常一样对待,毫不在意。泰然自若:不以为意,神情如常。第③空,此处强调来看牡丹的人来自“天南海北”,突出人很多,接连不断,可填“络绎不绝”。络绎不绝:形容行人、车马、船只等来往频繁,连续不断。

[答案] ①惊心动魄(震撼人心) ②安之若素(泰然自若) ③络绎不绝

8.文中多处出现了“你”字,在语意和表达效果上有什么好处?(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 从语意上看,文中的“你”,表意灵活,既可理解为特指,即作者对自己的称呼;也可理解为泛指,即与作者有着相同阅读体验的每一个读者。从表达效果上看,一方面,指作者自己,即用第二人称表达“我”的意思,有助于作者的自我审视,分享作者自己的独特体验和感悟;另一方面,能够增强亲切感,仿佛是作者面对面地与读者交谈,娓娓道来,无形之中拉近了与读者之间的距离,引起彼此的情感共鸣。

[答案] “你”可特指作者心中的自己,也可泛指与作者有同样阅读体验的读者,这样写有助于作者的自我审视,也有助于拉近与读者的距离,引起彼此的情感共鸣。

9.请在文中横线处填入恰当的成语或新词语。(2分)

汉字是世界上历史最悠久的文字之一,是中华民族文化和智慧的结晶,是传承中华优秀文化的重要载体。我国众多大学校徽设计,更是体现了汉字与中国传统文化__①__,鲁迅先生设计的北大校徽便是经典之作,北京大学沿用至今。篆书“北大”二字由三个人字图形组成,徽章形似瓦当,具有鲜明的中华传统文化特色。

优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是强大的文化 ② 。然而,在进行创作时,我们还需要不断深化对文化的理解,并予以创新,力求将中国传统文化与国际审美意识相结合,符合现代人的审美习惯,从而更好引发人们的精神共鸣,创作更多引领潮流的经典标志作品。

________ ________

珠联璧合

软实力

[解析] 第①空,此处语境是指大学校徽设计体现了汉字与中华传统文化的完美结合,所以可用成语“珠联璧合”。珠联璧合:珍珠串在一起,美玉合在一块儿,比喻美好的人或事物聚集在一起。第②空,此处语境是指一个国家的文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和感召力的因素,所以可用“软实力”。软实力:是相对于国内生产总值、城市基础设施等硬实力而言的,是指一个国家的文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和感召力的因素。

谢 谢 !

板块四 语言文字应用

学案59 词语解释与运用

教材“学习提示” “单元学习任务”“学习活动” 命题点提炼

必修上册第一单元“单元学习任务” 抓住“红遍”“尽染”“碧透”等富有表现力的词语来欣赏这首词。 词语解释

教材“学习提示” “单元学习任务”“学习活动” 命题点提炼

选择性必修下册第三单元《兰亭集序》《归去来兮辞并序》 古代诗文中常常使用一些对偶句,如“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”“悟已往之不谏,知来者之可追”。句中处于相同位置上的词语,语义往往相近或相反,如前例“观”与“察”,“谏”与“追”,“大”与“盛”,两两相对,意思相近。 词语解释

教材“学习提示” “单元学习任务”“学习活动” 命题点提炼

必修上册第八单元“词语积累与词语解释” 积累词语,不能不关注新词语。新词语的来源多种多样,主要包括汉语自身的新造词和外来词,如“供给侧”“高铁” “刷屏”“博客”“作秀”等。 词语解释

教材“学习提示” “单元学习任务”“学习活动” 命题点提炼

必修上册第八单元“词语积累与词语解释” 词语是造句成文的基础。……词语的选择,不仅讲究用“对”,也追求用“好”;既要准确,也要生动。古人早就有“炼字”一说,这说明词语的选择不但极其重要,而且绝非易事。 词语解释

2024年新课标Ⅰ卷第22题是一个全新题型,提到了汉语中很常见的一种语言现象——“恢复疲劳”,要求考生分析“恢复疲劳”的说法是否符合逻辑。这种说法可能初看起来与逻辑或传统语法规则不符,但经过长期使用,它们已经成为汉语表达中的一部分,为广大语言使用者所接受。在探究这种特殊的语言现象时,考生要根据语言学基础知识,观察并分析语言现象,掌握其中的规律。

针对这一命题点我们总结归纳了以下6种命题方向:

现代汉语中的特殊语言现象

1.语言中的“习非成是”现象

语言是为人类的交流服务的,所以除了形式结构、内容意义之外,还涉及人类的心理认知。人们的普遍期望是消除坏的,助长好的,但是在具体语境中,不一定会将这种“一体两面”完全表现在字面。如“安全事故”,这类词语/短语尽管字面义看似矛盾,人们在日常运用中却并未发生误解误用。它们的实际含义并不是字面含义的简单相加,而是往往与人们的内心期望保持一致的。

2.语言中的“肯否同义”现象

在一般情况下,汉语的肯定语句和否定语句,其语义总是相背或相反的。如“我想去成都”“我不想去成都”;“这两双袜子一样”“这两双袜子不一样”;“屋子里有人”“屋子里没有人”等。但是在汉语语句里,也有肯定与否定同义的现象,如“一会儿”“不一会儿”;“差点儿摔倒了”与“差点儿没摔倒”等。

3.语句的“反义配置”现象

汉语中有一类由反义语素构成的词或短语,这类词除了包含反义语素内部固有的表述功能外,还有外部特有的语法意义,表现了词语语法的动态性。这种反义配置现象也有共同的特征:它们都符合汉民族的思维习惯,即从认知角度上说,汉民族都愿意把正面的、美好的、人们心思向往的事物先说,把不好的、人们不愿意发生的事物,如:优劣、香臭、褒贬不一、本末倒置等后说。对于这一类词,我们既能区分它们在语义和用法上的差异,又能找到其背后的动因,这无疑会对词语的认知和写作有一定的帮助。

4.“语言空符”现象,就是省略了某些成分

①“救火”既可以解释为省略了介词的动宾结构,表示“(把人和财物等)从火里救出来”,也可以解释为表示原因关系的动宾结构,表示“(因)失火(而)救助”。

②“帮忙”可以理解为“帮助忙(人)”或“(因为)别人忙(而)去帮助”。

③“养病”可以理解为“养好有病(的身体)”或“(因为)有病(而)疗养”。

5.“语用视角”现象,从时空视角(主要指观察的时空位置)、观念视角(主要指情态、价值观等)等来解释

①“注意安全”和“注意危险”可用观念视角来解释,前者是以积极心理为视角,提醒听话人保持安全状态;后者是以消极心理为视角,提醒听话人规避危险。

②东西“掉在地上”和“掉在地下”可用时空视角来解释,前者是以掉落物为视角,掉落物所在的位置在地面之上;后者是以说话人为视角,掉落物在说话人所在位置的下方。

6.“网络语”不合语法现象

①被+名词:“被就业”“被高速”等。“被”字句的谓语必须是动作性较强的及物动词,但“被就业”等新式表达完全颠覆了这一规范,生动地表达出被动者的调侃。

②很+名词:“很重庆”“很中国”等。“很”作为一个程度副词,语法上只能修饰形容词或者心理动词,但在“很重庆”这样的表达中却用名词来形容人或者事物的特征,突出了地方特色。

1.(2024·新课标Ⅰ卷,节选)文中画波浪线的“恢复疲劳”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。

如果质量不佳,睡眠时间再长也难以恢复疲劳。而提高睡眠质量的方法有很多种,如在固定时间起床,以调整身体节律;在睡眠前洗热水澡,以尽量放松身心。只有睡得够,睡得好,坚持不懈,才能从“感觉身心疲惫”成功转化成“感觉棒极了”。

___________________________________________________________

[解析] 题干中提供了两种观点:一种认为“恢复疲劳”不合逻辑,另一种认为其可以使用。分析时,应综合考虑语言现象中逻辑与约定俗成之间的关系。“恢复疲劳”这一说法是否合理,关键在于对“恢复”这一词语的含义和使用方法的理解。词典中关于“恢复”的释义是:使变成原来的样子。那么“恢复疲劳”就是“使变成原来疲劳的样子”,从这个角度理解,“恢复疲劳”的说法确实不合逻辑。如果把“恢复”理解成使动用法“使恢复”,再加上省略的成分,“恢复疲劳”就是“使疲劳的状态变成原来不疲劳的状态”或“使疲劳的身体得到恢复”。也可以从约定俗成(习惯性表述,不造成歧义)、倒装(疲劳恢复)、省略(恢复精力、消除疲劳)等角度展开分析,只要言之有理,能支撑自己的观点即可。

[答案] (示例)观点一:不合逻辑。要恢复的是精力体力,对疲劳需要消除。

观点二:可以使用。“恢复疲劳”并不是说重新回到疲劳状态,而是由疲劳状态恢复正常。

2.文中画波浪线的“差一点儿没”,有人说不合逻辑,应该改为“差一点儿”。你的看法是可以使用,请简要说明理由。

走下一道山岗,沿着一条鹅卵石的河道进山。潺潺的流水,一路奏乐作伴。路旁边,一会儿扑棱一声一只野鸡从草丛里飞起,那样近,仿佛伸手就可以捉住似的。可是太突然,等不到伸手,它已经咯咯咯地飞远了。一会儿又从哪里掠起一只野兔,也那样近,你差一点儿没踩到它。可是来不及注意,它又已经一蹦一跳,左弯右拐,拼命地跑得只剩下忽隐忽现的模糊踪影了。你的眼睛紧紧跟着那模糊的踪影,它会把你的视线带进一带郁郁苍苍的山窝。那山窝就是红石崖。

_______________________________________________________________

[解析] “差一点儿”和“差一点儿没”从形式上看,一个表示肯定,一个表示否定,形式不一样,但用在具体语境中意思是一样的,这种现象叫作“肯否同义”。“差一点儿”和“差一点儿没”后都跟肯定句的情况下,如果是说话人不希望实现的事情,说“差一点儿”或“差一点儿没”都是指事情接近实现而没有实现。比如“差一点儿踩着蛇”和“差一点儿没踩着蛇”都是指几乎踩着蛇但是没踩上。如果是说话人希望实现的事情,“差一点儿”是惋惜它未能实现,“差一点儿没”是庆幸它勉强实现了。如“差一点儿赶上了”是指没赶上,“差一点儿没赶上”是指赶上了。具体阐释其

区别时,注意参照前后的文段。从该文段后面的“它又已经一蹦一跳,左弯右拐,拼命地跑得只剩下忽隐忽现的模糊踪影了”可知,应该是没有踩到野兔,与修改后的“差一点儿(踩到它)”表达的意思一致。

[答案] 在此文段中,“差一点儿没(踩到它)”实际表达的意思是没有踩到它,与“差一点儿(踩到它)”表达的意思相同。虽然没有踩到,但是距离被踩的“野兔”已经非常近了,表现出惊讶、庆幸之态。

词语的“新”“旧”只能是相对而言的,不同时期都会有那个时期的新词语,某个时期的新词语也不可能永远是新词语。对于新词语的“存活期限”,多数学者认为,一个词语从产生到被人熟悉成为通用词语的过程,一般需要20年左右。因此,新词语同流行时间较短的网络用语、流行语要有所区别,应以最新版的现代汉语词典中新收录的词语为依据。

现代汉语中的新造词、外来词

新词语产生的原因:①社会不断发展,新事物不断涌现,人们需要认识、指称这些新事物,就要给它命名,以满足交际的需要,于是产生了新词。如“月光族”“宅男”等。②社会的发展变化,提高了人们的认识能力,人们对已知的事物加深了认识,发现了新事物,为了记录和指称这些新认识、新事物,也要创造新词。③在现代汉语中,由于词的双音节化的发展趋势的要求,有些单音节词或多音节短语在交际中取得了新的双音节形式,也为语言增加了新词。如乘—乘坐、安—安装。④社会的加速发展,时代的大变革,都要求语言信息量增大而传达快速,要求词语经济而简练地指称客观事物。为适应这种形势,词语的简称在这个时期得到了空前发展。如“空调(空气调节器)”“空姐(空中小姐)”等。

3.(2022·全国乙卷,节选)阅读下面的语段,完成后面的题目。

近日,眼科门诊一连来了几名特殊患者,都是晚上熬夜看手机,第二天早上看不见东西了,这种疾病被称为“眼中风”。“中风”一词原指脑中风,包括缺血性和出血性脑中风,近几年被引入眼科。临床上,眼科医生把视网膜动脉阻塞这类缺血性眼病和视网膜静脉阻塞这类出血性眼病统称为“眼中风”。“眼中风”是眼科临床急症之一,不及时治疗会导致严重的视力损害。

“眼中风”因和脑血管疾病“中风”有诸多相似而得名。与此类似,“打笔仗”源自“打仗”。请简述“打笔仗”的含义并分析它得名的缘由。

_______________________________________________________________

[解析] “眼中风”与“脑中风”的相似之处在于,它们都与血管缺血或出血导致阻塞有关。然后分析“打仗”和“打笔仗”的相似之处。“打仗”是指站在对立面的两方或几方拿着武器互相攻击,目的是战胜对方。“打笔仗”是持有不同观点的人以笔为武器进行论辩,目的是说服对方。二者的相似点在于:进行“打仗”或“打笔仗”的双方或多方观点、立场不同,甚至对立;双方都用武器攻击对方;目的是战胜对手。

[答案] 含义:“打笔仗”就是持有不同观点的人以笔为武器进行论辩。

得名缘由:“打笔仗”与“打仗”有相似之处,都是观点或立场对立的双方或多方,以战胜对方为目的,凭借武器互相攻击。

结构性词语的理解与应用

词语的结构语义是指词语在特定的组合结构(包括语义结构和句法结构)中所显示的意义。像2023年高考所考的AA式叠词和“像……似的”“A是A,B是B”等语义理解,皆属此类。名词、动词、形容词有一部分能够重叠,重叠结构多种多样,如AA式、ABB式、AABB式、ABAB式,它们重叠后的语义也有相应的变化,如AA式,名词的AA式带来周遍义,强调全部、每一,如“人人”“家家”;动词的AA式有尝试义、短暂义,如“看看”;形容词、副词的AA式有程度加深或恰当义,如“长长”“大大”。

词语重叠是汉语常见的语言现象,考生较为熟悉。至于考查“A是A,B是B”的句式结构义则显得专业和冷僻,但是它属于我们日常生活中的语言现象,只不过我们习焉不察而已。像“丁是丁,卯是卯”“工作是工作,休息是休息”等,有很多。试题试图引导我们关注日常生活中的语言现象,加深对我们丰富、博大的语言的理解。

4.下面文段中有三个重叠形式“一簇簇、刚刚、欢欢喜喜”,说说它们和“一簇、刚、欢喜”相比,语义上各自有什么不同。

茶汛开始的辰光,一簇簇茶树刚从冬眠中苏醒过来,桠梢上一枪一旗刚刚展开,叶如芽,芽如针。茶汛到了,一年中头一个忙季到了,头一个收获季节到了,个个都开开心心的,真像是过节一样。就连小学生也欢欢喜喜地读半天书放半天茶假,背个桑篮去采茶。

___________________________________________________________

[答案] “一簇簇”与“一簇”相比,突出了聚集成堆(群)的茶树之多。“刚刚”与“刚”相比,更能突出“一枪一旗”展开的时间之短。“欢欢喜喜”与“欢喜”相比,更能突出小学生对放假采茶的喜悦之深。

5.(2023·全国乙卷,节选)下列句子中画横线部分与文中画横线部分的语句,用法和作用相同的一项是( )

俩老头非常“要好”——这地方的方言,“要好”是爱干净爱整齐的意思。不论什么时候,上唇的胡子平斩乌黑,下巴的胡子刮得溜光。浑身的衣服,袖子是袖子,领子是领子,一个纽扣也不短。

A.稗子的叶很像稻叶,但稻子是稻子,稗子是稗子,要分清楚。

B.说话办事一定要公私分明,公是公,私是私,不能公器私用。

C.从今以后,你的是你的,我的是我的,咱们俩井水不犯河水。

D.瞧那个小姑娘,眼睛是眼睛,鼻子是鼻子,真是个美人胚子。

√

D [本题考查现代汉语中常见的“A是A,B是B”结构的用法和作用。现代汉语中“A是A,B是B”有两种基本表意作用,一是用于对举,强调A和B二者不同,不可混为一谈;二是表示“地道”“不含糊”(见吕叔湘《现代汉语八百词》),强调A和B两者都是其该有的样子,含有褒义的感彩。原文中用“袖子是袖子,领子是领子”形容主人公衣着干净整洁,即第二种用法。四个选项中只有D项中的“眼睛是眼睛,鼻子是鼻子”是第二种用法,与原文相同。其他三项则是第一种用法。]

词语解释是语言文字运用的基本技能。运用哪一个词语,不仅是语意的需要,还是思想情感表达的需要;这个词语具有怎样的意义,不单是词典上静态的固定解释,还存在动态语境下的临时意义。2024、2023、2022年高考语言文字运用题都涉及对代词词语含义的理解和对动态词语词义的辨析。

词义理解

(一)理解代词的指代意义

现代汉语中,代词可分为三类:人称代词,疑问代词,指示代词。其中指示代词是指称或指定人、事物、情况的词,一般是实指意义;但是,代词还有虚指和任指、泛指用法,我们也需要掌握。

(1)虚指,与实指相对。如“你看什么呢?”这个“什么”是实指(特指),但是“你看什么看?不准看!”这里的“什么”则是虚指。此外“吃他个天昏地暗”,“他”也是虚指。

(2)任指,是说有些代词指代所说范围内的任何人或事物。如“你爱看什么就看什么”,这句中的“什么”指任何人或任何事物。“这么大的人物,谁不认识啊!”这个“谁”也是指任何人。

(3)泛指,则是宽泛、一般的所指。泛指指向“范围客体”(作为一整个客体的某群体),虚指指向“拟客体”(可能不存在/不一定存在),任指指向“任意客体”(单数个体或某群体中的一部分)。如“我好像记得有谁跟我说起过”。(这句话中的“谁”)

6.(人称代词的指代意义)(2022·新高考Ⅰ卷,节选)下列句子中的“你”和文中画横线处的“你”,用法相同的一项是 ( )

事实上,生活中你会发现,有许多整天嚷嚷着要减肥或者正在减肥的人,其实根本不胖,反而是一些真正应该减肥的人对此却毫不在意。

A.你要觉得这段话对深化文章的主题没什么帮助,就删了吧。

B.听了老师的话,三个人你看看我,我看看你,都不吭声了。

C.他是个非常用功的同学,尤其是钻研精神叫你不得不佩服。

D.请你选三名学生参加今年五月的“青春和梦想”演讲比赛。

√

C [文中画横线处的“你”是泛称,可以指任何人,只有C项中的“你”用法与横线处的“你”用法相同,A、B、D三项中的“你”表示特称。]

7.(疑问代词的指代意义)(2023·新课标Ⅱ卷)下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项是( )

A.怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

B.生活中谁都需要表达和交流。

C.我本来是跟他开玩笑的,谁知道他竟然生气了。

D.我越来越深刻地感觉到谁是我们最可爱的人!

√

B [本题考查疑问代词“谁”在不同语境中表意的差别。“耳机一戴,谁也不爱”,“谁”表示任指,是“任何人”的意思。A项中的“谁”表示疑问,问哪一个人;B项中的“谁”表示任何人;C项中的“谁知道”可以看成一个整体,表示没想到;D项中的“谁”是虚指,表示不需要说出姓名的人。]

(二)理解多义词的语境含义

多义词具有多个义项,但它们的地位有先有后,有主有次,大致可分三类:本义、基本义和引申义。

本义:文献记载的词的最初意义。

基本义:词在现代最常用最主要的意义。

引申义:由本义派生出的相联系的新义。

借代引申:两类对象之间具有某种相关性。

比喻引申:两类对象之间具有某种相似性。

8.(2024·新课标Ⅱ卷,改编) 下列句子中的“相信”与文中加点(加红)的“相信”,意义和用法相同的一项是( )

喜欢运动、经常运动的人,相信都体验过“跑者欣快”,即连续高强度运动一段时间后,虽然身体非常疲乏,但心情很好,有一种酣畅淋漓的感觉。

A.身处困境他却并不消沉,相信自己能拼出一个光明的未来。

B.我满心欢喜地迎接他回来,相信现在的他一定和从前不同。

C.看到气势磅礴的壶口瀑布,相信每一位游客都会激动不已。

D.翠翠还是不离开码头,相信祖父会来找她,同她一起回家。

√

C [文中加点的“相信”表示认为某事是真实的、可信的,表达一种推测和信任。A项,“相信”是有信心的意思。B项,“相信”是认为的意思。C项,“相信”也是认为某事是真实的、可信的,与文中的“相信”意义和用法相同。D项,“相信”是期望、盼望的意思。]

(三)理解动态词义

词语在词典中的意义,是约定俗成的,一般称之为静态词义或固定词义,固定词义可以有多项,如古汉语的一词多义;词语在语境中的临时意义,一般称之为动态词义,动态词义不具有固定性,离开语境,这个意义就不存在。词的这种用法,我们要了解掌握。

9.下列句子中的“挑战”和文中画横线处的“挑战”,用法相同的一项是( )

在空间站,植物面临最大的挑战就是微重力环境。生长难度极大。在地球上,植物却具有“顶天立地”的特性:植物的幼芽总是背地而生,向上追寻阳光和空气;植物的根总是向地而生,向下扎入土壤中吸收水分和养料。而在微重力环境下的空间站,没有了上下之分,植物的根和茎也就失去了方向感,不知道朝哪个方向生长。

A.你给我找的麻烦已经够多了,请踏实一点,不要总是挑战我的耐心。

B.他一进入高三,便信心满满,下决心要向那些成绩优秀者发起挑战。

C.身体本就不好,又碰上雨季,想要如期完工,对他来讲真是个挑战。

D.即便胜算很小,但是你也绝不能退缩,一定要拿出勇气挑战一下。

√

C [画横线处的“挑战”作名词用,有困难、考验(名词)之意。A项,“挑战”,作动词用,有考验(动词)之意。B项,“挑战”,作动词用,有竞争之意。C项,“挑战”,作名词用,有困难、考验之意。D项,“挑战”,作动词用,有竞争之意。]

2025年八省适应性考试语言文字运用第18题要求分析“‘帚星’得名方式”,“得名方式”内含一个语法现象,不考术语,重在理解运用,考查生活情境中语言理解和运用。这一题目很好地实现了对学生语言建构和运用素养的考查。

构词方式的理解与运用

10.(2025·八省适应性考试)下列词语与文中加点(加红)的“帚星”得名方式最接近的一项是( )

彗星,也称“帚星”,是由冰、尘埃和其他挥发性物质组成的一类小天体,因形状如扫帚而得名。大多数彗星比较暗弱,通常需要借助天文望远镜或其他专业设备才能观测和拍摄到,因而肉眼可见的彗星凤毛麟角。

A.汤勺 B.云鬓 C.草堂 D.花车

√

B [本题考查学生理解事物名称含义的能力。根据原文“彗星,也称‘帚星’,是由冰、尘埃和其他挥发性物质组成的一类小天体,因形状如扫帚而得名”可知,“帚星”的得名方式是根据物体的形状来命名。汤勺:是盛汤用的勺子,是根据用途来命名的。云鬓:是形容女子鬓发盛美如云,是根据其形状像云一样来命名的,与“帚星”相同。草堂:是用茅草搭建的简陋房屋,是根据建筑材料来命名的,与形状命名不同。花车:是装饰有花的车,重点在装饰有花这一特点,不是根据形状命名。故选B。]

练案68 专项对点 词语解释与运用

1.文中加点(加红)词语“转不过来”,用语朴素却含义精微,请分析其在文中的含义及作用。(4分)

不论是人才还是物资,如果像采矿一样只取不回,经过一个时期这地方必定会荒芜。取与回的循环可以很广,很复杂,但是却不能转不过来。循环越大,水准越高;但是能维持任何水准,必须有个循环。采矿式的消耗,性质上是自杀的,自杀可以慢性,但终必有枯竭的时限。一个健全的和能平衡的文化必须站在有机循环的基础之上。

(摘编自费孝通《损蚀冲洗下的乡土·落叶归根的社会有机循环》)

_______________________________________________________________

[解析] 先分析词语的意思,此段文字中,费孝通主要阐述了社会有机循环这一点,其实就是在说一个取与回的关系,“转不过来”就是不能循环,不能循环就不能维持它的水准,不能达到一个平衡。那么结合具体内容则是:“转不过来”,指的是无论是人才还是物资,取之一乡和回之一乡没有达到一种整体上的平衡。

作者在这里运用了“转不过来”一词,很显然这是一个口语化的表达,口语化的表达方式可以使得语言更加生动、易于理解,同时也能够表达出更多的情感。在此则是通俗易懂地阐述了“健全的和能平衡的文化必须站在有机循环的基础之上”这一深刻的思想理念。

[答案] ①“转不过来”,指的是无论是人才还是物资,取之一乡和回之一乡没有达到一种整体上的平衡。②作者用口语化的表达,通俗易懂地阐述了深刻的思想理念,即“健全的和能平衡的文化必须站在有机循环的基础之上”。

2.文中画波浪线的“养病”,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。(6分)

当人们处于兴奋状态时,疲劳常常无法转换为“疲劳感”,“累而不觉”导致了疲劳的野蛮生长,形成“隐性疲劳”。当身体处于隐性疲劳状态时,它会发出预警信号,如经常脑雾,难以专注;焦躁不安,容易厌烦;中途入睡,半夜起床;口臭体臭,疱疹长疽……

要打破“隐性疲劳”的束缚,我们需要找到方法,在高强度的“耗能”下实现高效地“充能”,或者通过降低“耗能”以确保“充能”及时跟上。众所周知,优质睡眠是高效充能、恢复元气的黄金法则,甚至有科学家坚信,它是好好养病的良药之一。说一千道一万,确保拥有优质的睡眠无疑是我们日常生活中不可或缺的重要一环。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①语法表意角度:养病,因患病而调理休养;“养”和“病”之间的关系是动宾,含有把病养起来之意,和目的矛盾,按照这样理解则不能使用。但“养”和“病”也含有因果,“病”是“养”的原因,而不是对象,从这个角度理解,则可以使用。②语意情境角度:具体情境中,安慰心理敏感的病人,更宜使用明确意思的语句,如保养身体、积极治疗、调理休养等,故不宜使用“养病”,有不合逻辑的嫌疑。③约定俗成角度:语言的经久流传,很多是由于约定俗成,看似不合逻辑,但大家都认同,故能广泛使用。“养病”有治好疾病,养好身体之意,或“养身体,抵抗病”等类似语意。可理解为“养”和“病”之间缩略了“身体”和“抵抗”“治好”。

[答案] ①语法表意角度:养病,因患病而调理休养;“养”和“病”之间的关系既是动宾,也含有因果,“病”是“养”的原因,而不是对象。②语意情境角度:有不合逻辑的嫌疑;具体情境中,安慰心理敏感的病人,更宜使用明确意思的语句,如积极治疗、调理休养。③约定俗成角度:看似不合逻辑,但已约定俗成,广泛使用。“养”和“病”之间缩略了“身体”和“抵抗”,即“养身体,抵抗病”等类似语意。

3.下列句中加点(加红)的代词与文中画波浪线句中的“你”,意思相近的一项是(3分)( )

在嘈杂环境中不要佩戴耳机,因为在公交车、地铁等环境中,背景噪声大,这时如果使用耳机,你会不自觉地提高耳机音量,不但影响听力,还容易带来交通安全隐患。在选择耳机时,最好选择耳罩式,对外耳道和鼓膜的刺激小。在使用耳机时,应注意耳机的定期清洁和消毒,预防因耳机污染而引起的耳道感染。最后,当耳朵出现耳鸣等症状时,一定要及时就医,积极治疗。如果错过治疗的最佳窗口期或者治疗不当,听力损伤可能会终身伴随。

A.虽然蒋胜男本职工作是写作,但她仍旧关注着“35岁职场危机”现象。

B.近日,“95后”陈女士哭笑不得地晒出父母考研成功,自己落榜的经历。

C.巴蜀中学对校友们深情告白:无论走到天涯海角,您永远都是巴蜀人。

D.身处人人自媒体,信息爆炸的时代,大家要保持警惕,切勿轻信盲从。

√

D [D项中“大家”与文中的“你”一样,都泛指任何人。A项,特指“蒋胜男”;B项,特指“陈女士”;C项,“您”指代“巴蜀学子”。]

4.下列句中的“那么”与文中加点(加红)的“那么”,意义和用法相同的一项是(3分)( )

《诗经》有赞:“泰山岩岩,鲁邦所詹。”已经立春,阳光照耀天空和大地。一只鹰飞过,像一个舞者划过冰面。鹰一声不吭,就那么轻轻地划过山巅,向前冲去,和阳光一个方向,在泰山之穹拉出一缕丝滑的弧线。太阳越升越高。天空像是刚洗过,简直就是一整块晾晒的农家蓝花布,那么亲切,那么好看地在微风里飘展。

A.那么,我们就这样解决了。我叫他下来,你看一看他,以后鲁家的人永远不要再到周家来。

B.在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

C.借那么二三十个麻袋就够了。

D.也不能那么说,作用当然有。

√

B [B项和文中加点的“那么”形容事物的性质和状态。A项,表示顺着上文的意思,引出应有的结果;C项,放在数量词前,表示估计;D项,相当于“那样”。]

5.“咖啡因”因和“咖啡”相关而得名。与此类似,“掉书袋”源自“书袋”。请简述“掉书袋”的含义并分析它得名的缘由。(4分)

近日,某联合团队在全基因组关联分析的研究中发现,保持喝咖啡的习惯将有助于降低痛风发病的风险。研究团队通过对超过15万人的咖啡饮用习惯和痛风发病风险进行关联研究,发现长期饮用咖啡有助于缓和痛风的发病,并认为今后通过对咖啡成分的分析,或许能够揭开痛风发病的机理原因和预防方法。

众所周知,血液里的尿酸升高,大量的尿酸随着血液循环抵达人体的各个关节,直接导致的后果就是痛风。咖啡中含有的咖啡因会转化为嘌呤,导致尿酸升高。因此,从理论上讲,痛风病人是不能喝咖啡的。然而令人意外的是,此前国内外已有多项研究证明,咖啡对预防痛风有益,但却缺乏相关的统计分析和数据支撑。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 掉书袋:掉,摆动,摇动;“书袋”指才学。“掉书袋”指说话或写文章好引用古书词句来卖弄自己的学识渊博,具有讽刺意味。出自《南唐书·彭利用传》:“对家人稚子,下逮奴隶,言必据书史,断言破句,以代常谈,俗谓之‘掉书袋’。”“咖啡因”和“咖啡”,“掉书袋”和“书袋”,都有关联,先有咖啡,再发现咖啡因;先有装书卷、文件的口袋散落在地,再有掉书袋的行为比喻。据此组织答案即可。

[答案] 含义:“掉书袋”讽刺人爱引用古书词句,卖弄学问。得名缘由:“掉书袋”根据其字面义而得名,即装书卷、文件的口袋散落在地,引申指引用古书词句,卖弄学问。

6.如果去掉文中两个重叠形式“咯咯”“糟糟”,语意上各自会有何不同?(4分)

海风里早含着燥热,胖人身体给炎风吹干了,蒙上一层汗结的盐霜,仿佛刚在巴勒斯坦的死海里洗过澡。毕竟是清晨,人的兴致还没给太阳晒萎,烘懒,说话做事都很起劲。那几个新派到安南或中国租界当警察的法国人,正围了那年轻善撒娇的犹太女人在闲聊。俾斯麦曾说过,法国公使大使的特点,就是一句外国话不会讲。这几位警察并不懂德文,居然传情达意,引得犹太女人咯咯笑,比他们的外交官强多了。这女人的漂亮丈夫,在旁顾而乐之,

因为他几天来,香烟、啤酒、柠檬水沾光了不少。红海已过,不怕热极引火,所以等一会甲板上零星果皮、纸片、瓶塞之外,香烟头定又遍处皆是。法国人的思想是有名地清楚,他们的文章也明白干净,但是他们的做事,无不混乱、肮脏、喧哗,但看这船上的乱糟糟。这船,倚仗人的机巧,载满人的扰攘,寄满人的希望,热闹地行着,每分钟把玷污了人气的一小方水面,还给那无情、无尽、无际的大海。

___________________________________________________________

[解析] 两个重叠词语“咯咯”“糟糟”增强语言的韵律感,读起来朗朗上口,起强调作用,强化了语意。

结合“这几位警察并不懂德文,居然传情达意,引得犹太女人咯咯笑,比他们的外交官强多了”可知,“咯咯”是象声词,形容笑声。此词的使用,使犹太女人的笑如在眼前,画面感十足。结合“法国人的思想是有名地清楚,他们的文章也明白干净,但是他们的做事,无不混乱、肮脏、喧哗,但看这船上的乱糟糟”可知,“糟糟”强化了乱的程度,极言船上之乱。如果去掉,会大大降低语言的表现力。

[答案] ①“咯咯”是象声词,形容笑声。使用此叠词,可以强化语意,使犹太女人的笑如在眼前,画面感十足。如果去掉,则会降低语言的表现力。②“糟糟”这个叠词的使用强化了乱的程度,极言船上之乱。如果去掉,则会降低语言的表现力。

阅读下面的文字,完成7~8题。(7分)

其实你在很久以前并不喜欢牡丹。因为它总被人作为富贵膜拜。后来你目睹了一次牡丹的落花,你相信所有的人都会为之感动:一阵清风徐来,娇艳鲜嫩的盛期牡丹忽然整朵整朵地坠落,铺散一地绚丽的花瓣。那花瓣落地时依然鲜艳夺目,如同一只奉上祭坛的大鸟脱落的羽毛,低吟着壮烈的悲歌离去。牡丹没有花谢花败之时,要么烁于枝头,要么归于泥土,它跨越委顿和衰老,由青春而死亡,由美丽而消遁。它虽美却不吝惜生命,即使告别也要留给人最后一次 ① 的体味。

所以在这阴冷的四月里,奇迹不会发生。任凭游人扫兴和诅咒,牡丹依然 ② 。它不苟且、不俯就、不妥协、不媚俗,它遵循自己的花期自己的规律,它有权利为自己选择每年一度的盛大节日。

天南海北的看花人,依然 ③ 地涌入洛阳城。人们不会因牡丹的拒绝而拒绝它的美。于是你在无言的遗憾中感悟到,富贵与高贵只是一字之差。同人一样,花儿也是有灵性、有品位之高低的。品位这东西为气为魂为筋骨为神韵,只可意会。你叹服牡丹卓尔不群之姿,方知“品位”是多么容易被世人忽略或漠视的美。

7.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

________ ________ ________

[解析] 第①空,此处突出牡丹“生而灿烂,死亦壮烈”的品质带给人的震撼体会,哪怕是死,也要给人强烈的情感冲击,可填“惊心动魄”或“震撼人心”。惊心动魄:形容极度惊险、紧张。震撼人心:指某件事对人内心震动很大。第②空,此处形容牡丹不因外在环境而改变,哪怕是“游人扫兴和诅咒”,也不为所动,有着自己的操守和坚持,可填“安之若素”或“泰然自若”。安之若素:

遇到异常情况,像平常一样对待,毫不在意。泰然自若:不以为意,神情如常。第③空,此处强调来看牡丹的人来自“天南海北”,突出人很多,接连不断,可填“络绎不绝”。络绎不绝:形容行人、车马、船只等来往频繁,连续不断。

[答案] ①惊心动魄(震撼人心) ②安之若素(泰然自若) ③络绎不绝

8.文中多处出现了“你”字,在语意和表达效果上有什么好处?(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 从语意上看,文中的“你”,表意灵活,既可理解为特指,即作者对自己的称呼;也可理解为泛指,即与作者有着相同阅读体验的每一个读者。从表达效果上看,一方面,指作者自己,即用第二人称表达“我”的意思,有助于作者的自我审视,分享作者自己的独特体验和感悟;另一方面,能够增强亲切感,仿佛是作者面对面地与读者交谈,娓娓道来,无形之中拉近了与读者之间的距离,引起彼此的情感共鸣。

[答案] “你”可特指作者心中的自己,也可泛指与作者有同样阅读体验的读者,这样写有助于作者的自我审视,也有助于拉近与读者的距离,引起彼此的情感共鸣。

9.请在文中横线处填入恰当的成语或新词语。(2分)

汉字是世界上历史最悠久的文字之一,是中华民族文化和智慧的结晶,是传承中华优秀文化的重要载体。我国众多大学校徽设计,更是体现了汉字与中国传统文化__①__,鲁迅先生设计的北大校徽便是经典之作,北京大学沿用至今。篆书“北大”二字由三个人字图形组成,徽章形似瓦当,具有鲜明的中华传统文化特色。

优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是强大的文化 ② 。然而,在进行创作时,我们还需要不断深化对文化的理解,并予以创新,力求将中国传统文化与国际审美意识相结合,符合现代人的审美习惯,从而更好引发人们的精神共鸣,创作更多引领潮流的经典标志作品。

________ ________

珠联璧合

软实力

[解析] 第①空,此处语境是指大学校徽设计体现了汉字与中华传统文化的完美结合,所以可用成语“珠联璧合”。珠联璧合:珍珠串在一起,美玉合在一块儿,比喻美好的人或事物聚集在一起。第②空,此处语境是指一个国家的文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和感召力的因素,所以可用“软实力”。软实力:是相对于国内生产总值、城市基础设施等硬实力而言的,是指一个国家的文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和感召力的因素。

谢 谢 !

同课章节目录