84 板块五 专题二 综合实践活动课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 84 板块五 专题二 综合实践活动课件-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:37 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

板块五 整本书阅读与研讨+综合实践活动

专题二 综合实践活动

专题一 整本书阅读与研讨

考情分析

从新版教材来看,综合实践活动主要涉及的学习任务群包括语言积累、梳理与探究,当代文化参与和跨媒介阅读与交流等,意在引导学生积极参与先进文化的传播和交流,增强文化意识。新高考适应新时代的需求,往往在命题时更多地考虑情境化设置,关注学生实践能力,因此,对综合实践活动要足够重视。从近几年考查情况来看,命题人有意瞄准综合实践活动命题,意在考教衔接,正面引导。

“综合实践活动”的命题视角

(一)信息类文本阅读

阅读下面的文字,完成1~5题。(19分)

材料一:

互联网时代,“媒介素养”已不仅仅是对媒体人的一种素养要求,更是网民在互联网世界的必备能力之一。“媒介素养”是指大众能解读媒体、思辨媒体、欣赏媒体,进而利用媒体来发声,重新建立社区的媒体文化品位,并了解公民的传播权利和责任。有学者也曾指出,它更像是一个囊括人们综合能力的“大帐篷”,更强调人们在接受信息时的信息检索、识别、组织以及利用能力。

媒介素养不高的网民,往往被“刻板印象”和“标签符号”主导思维。影响他们对事实判断的不是信息本身,而是思维定式和头脑中的偏见。只要接收到的信息符合他们的情绪需要,他们便很容易选择“相信”,并且进一步制造“舆论”推动“事实”的发酵。比如国内舆论习惯热议“老人碰瓷”,老人在很多网民心中就有了“坏人”的刻板印象,看到有关老人“碰瓷”的新闻时,他们会不假思索地炮轰“碰瓷”老人。至于信源是否权威,或者事实是否完整,这些要素统统被忽略。

事实和真相是一种客观的存在,而非“因我们需要”的存在。从主观认知上来讲,我们要勇于接受与自己已有认知不匹配的事实,事实就是客观证据,而非与自身道德价值观相吻合的论据。从技术层面来讲,不妨以比尔·科瓦奇和汤姆·罗森斯蒂尔两位美国新闻工作者所著的《真相:信息超载时代如何知道该相信什么》一书中的“六问”为判断标准:1.我碰到的是什么新闻内容?2.我得到的信息是完整的吗?假如不完整,缺少了什么?3.信源是谁/什么?我为什么要相信他们?4.提供了什么证据?是怎样检验或核实的?5.其他可能性解释或理解是什么?6.我有必要知道这些信息吗?

稍微夸张地说,互联网以及社交媒体崛起的时代是新闻最多的时代,也是新闻最差的时代。每个网民都是信息的发布者与接收者,我们比以往更容易获取信息,却未必容易看见真相。如果没有一定的媒介素养,哪怕我们24小时在线,也未必能看出信息“漏洞”。尽可能提高自身媒介素养,保持独立思考的能力,做一个专业的信息捕捉者,才不会被舆论绑架,也避免自己在情绪“过山车”上颠簸。

(摘编自陈方《网民需具备“媒介素养”,获取信息却未必能看到真相》)

材料二:

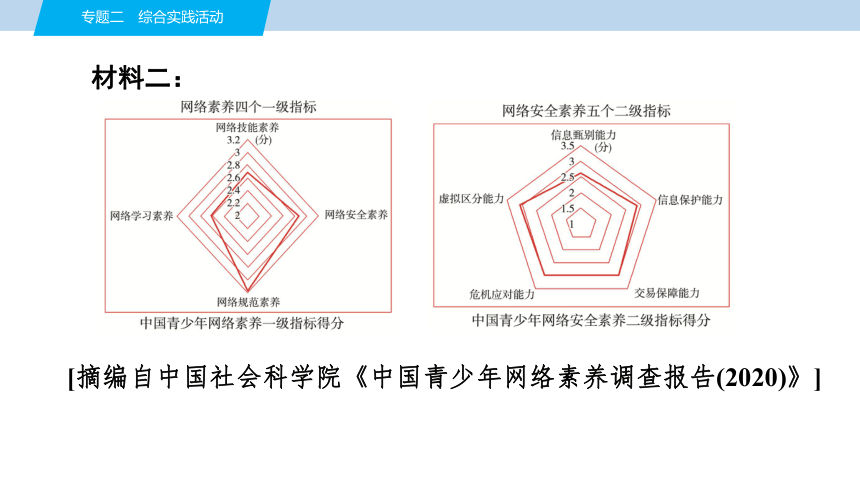

[摘编自中国社会科学院《中国青少年网络素养调查报告(2020)》]

材料三:

2016年,“后真相”一词因入选《牛津词典》年度英文词汇而备受关注。所谓后真相,是指在新媒体技术迅猛发展的当下,与客观事实相比,个人的情感和信念更能影响舆论的走向。当今时代,新媒体技术使信息传播日益直观化、去中心化,受众面对海量信息时往往不明真相甚至不问是非,这为网络谣言的传播提供了温床。

古语云:“谣言止于智者。”然而,在互联网时代要做“智者”,显然较为困难。互联网时代信息的爆发式增长和无限传播,使受众的认知能力局限和知识盲点暴露无遗。同时,群体心理学和从众行为研究表明,群体中大多数成员的行为、观点往往会对个体成员施加压力,从而强化其从众行为。受网络压力的影响,网民往往没有能力也不愿详尽调查某一热点事件背后的真相,而是习惯于遵从群体的感性判断,宣泄对热点事件的情绪。这也使网络谣言的传播有机可乘。

解决网络谣言问题,一种思路是从技术层面入手。网络技术虽然助长了谣言传播,但也为核实信息、阻断谣言传播提供了手段。例如,对于虚假新闻这种典型的网络谣言表现形式,某公司表示,将在德国推广虚假新闻过滤工具。这样,网络用户就能向相关机构举报可疑新闻,一经核实确认,疑似虚假新闻就会被标注为“有争议”新闻。这将使虚假新闻出现的频率大幅降低,网络用户在试图分享该类新闻时也会收到警示。由于这类技术对于过滤虚假新闻、阻断网络谣言传播具有积极作用,将来可能会得到更广泛的应用。

技术过滤有助于在较短时间内减缓网络谣言的蔓延,但我们还需追问的是,为什么一些人不再对事实感兴趣,而只愿追随个人感受?其实,一些网络谣言之所以能够造成较大的社会影响,是因为它们在某些方面迎合了部分网民的心理。换言之,虽然网络谣言的内容是虚假的,但它的传播反映了部分网民的心理状况,也在一定程度上反映了整个社会的心理状况。从这个意义上说,网络谣言的传播在某种程度上是社会现实问题的反映。在多元价值、多元利益、多元诉求相互碰撞的今天,我们既要靠技术解决网络谣言传播问题,又要着力解决各种社会现实问题,铲除网络谣言传播的社会土壤。

(摘编自解冰《有效应对网络谣言须双管齐下》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.“媒介素养”是一种综合能力,既涉及善用媒体的技能层面,也涉及传播权利和责任的公共伦理层面。

B.对信源是否权威、事实是否完整等要素的忽略,是媒介素养不高的网民时常会犯的错误。

C.《中国青少年网络素养调查报告(2020)》显示,青少年在网络规范素养方面得分最高,信息甄别能力得分最低。

D.新媒体技术迅猛发展,每个网民都成为信息的发布者与接收者,这是网络谣言传播的根本原因。

√

D [D项,“……是网络谣言传播的根本原因”错误,材料一第四段说的是“稍微夸张地说,互联网以及社交媒体崛起的时代是新闻最多的时代,也是新闻最差的时代。每个网民都是信息的发布者与接收者,我们比以往更容易获取信息,却未必容易看见真相”,并没有说“是网络谣言传播的根本原因”,而且材料三明确说明“受众面对海量信息时往往不明真相甚至不问是非,这为网络谣言的传播提供了温床”,根本原因应是受众的“不明真相甚至不问是非”。]

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.勇于接受事实真相,就是要从自身道德价值观的立场来评判与已有认知不匹配的客观证据。

B.《真相:信息超载时代如何知道该相信什么》一书中提出的“六问”判断标准,体现了对专业的信息捕捉者独立思考能力的要求。

C.网民因为从众心理,往往不追求真相不问是非,“谣言止于智者”的古语已成为过时的观点。

D.网络谣言的内容是虚假的,因此它的传播对于改善社会治理而言,没有任何意义与价值。

√

B [A项,“从自身道德价值观”错误,材料一第三段明确说明“我们要勇于接受与自己已有认知不匹配的事实,事实就是客观证据,而非与自身道德价值观相吻合的论据”。C项,“‘谣言止于智者’的古语已成为过时的观点”错误,材料三说的是“在互联网时代要做‘智者’,显然较为困难”,是“较为困难”,并非过时。D项,“没有任何意义与价值”错误,材料三最后一段说“虽然网络谣言的内容是虚假的,但它的传播反映了部分网民的心理状况,也在一定程度上反映了整个社会的心理状况。从这个意义上说,网络谣言的传播在某种程度上是社会现实问题的反映”,可见通过网络谣言可以反映社会的心理状况,在某种程度上反映社会现实问题,可见并非全无意义。]

3.根据材料内容,下列观念和网络行为最能体现媒介素养的一项是(3分)( )

A.认为网络平台通过搜集分析用户喜好提供个性化推送是贴心的服务。

B.注册账号时,因为用户协议文本很长,仔细阅读太过费时而忽略。

C.对减肥科普贴的建议,通过查阅资料、咨询专家来评判是否可行。

D.看到感兴趣的网络资源内容,喜欢下载保存或转发到个人社交账号。

√

C [“媒介素养”是指大众能解读媒体、思辨媒体、欣赏媒体,进而利用媒体来发声,重新建立社区的媒体文化品位,并了解公民的传播权利和责任……更强调人们在接受信息时的信息检索、识别、组织以及利用能力。A项,“认为……是贴心的服务”是盲目相信,缺少理性评判,不能体现媒介素养。B项,“……忽略”是盲目相信,不能体现媒介素养。C项,“……查阅资料、咨询专家来评判是否可行”体现了对信息的识别、思辨能力,能体现媒介素养。D项,“看到感兴趣……喜欢……”是个人的感性判断,不能体现媒介素养。]

4.材料一和材料三都提到了“技术层面”这个词语,两者的含义和作用各指什么?请简要说明。(4分)

___________________________________________________________

[解析] 材料一第三段中提到“技术层面”,由“从技术层面来讲,不妨以比尔·科瓦奇和汤姆·罗森斯蒂尔两位美国新闻工作者所著的《真相:信息超载时代如何知道该相信什么》一书中的‘六问’为判断标准”以及“六问”的内容来看,这里的“技术层面”是指审查新闻真伪的判断标准,作用是帮助人们判断新闻是否真实,是否有价值。材料三第三段中提到“技术层面”,由“解决网

络谣言问题,一种思路是从技术层面入手。网络技术虽然助长了谣言传播,但也为核实信息、阻断谣言传播提供了手段”可知,这里的“技术层面”是为了解决虚假新闻过滤的问题而提供的技术,结合“例如,对于虚假新闻这种典型的网络谣言表现形式……具有积极作用”可知,这一技术可以帮助过滤虚假新闻,可以阻断网络谣言的传播。

[答案] 材料一中“技术层面”是指审查新闻真伪的判断标准,作用是帮助人们判断新闻的真实性和价值。材料三中“技术层面”指虚假新闻过滤工具等网络技术,作用是过滤虚假新闻、阻断网络谣言传播。

5.请综合以上材料,就“治理网络虚假信息”的议题,拟定三条合理化建议。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 由材料一“互联网时代,‘媒介素养’已不仅仅是对媒体人……互联网世界的必备能力之一”“指大众能解读媒体、思辨媒体、欣赏媒体……并了解公民的传播权利和责任”“尽可能提高自身媒介素养,保持独立思考的能力,做一个专业的信息捕捉者”可

知,对于网民而言,应该提升自身的媒介素养,对于网络信息要有独立思考的能力,做一个专业的信息捕捉者。由材料二《中国青少年网络素养调查报告(2020)》的数据来看,青少年在网络学习素养、信息甄别能力方面得分较低,由此可知,应该加强青少年网络素养教育,提高信息甄别的能力。由材料三第三段“解决网络谣言问题,一种思路是从技术层面入手……将来可能会得到更广泛的应用”可知,作为网络平台,要担负自己的责任,使用技术手段来加强信息的过滤。由材料三最后一段“我们既要靠技术解决网络谣言传播问题,又要着力解决各种社会现实问题,铲除网络谣言传播的社会土壤”可知,要铲除网络谣言的社会土壤,需要社会管理者关注网络谣言背后所反映的社会心理,着力解决各种社会问题。

[答案] (示例)①网民需要提升自身媒介素养,保持独立思考的能力,做专业的信息捕捉者。②加强青少年网络素养教育,提高青少年的网络信息甄别能力。③网络平台要积极履行自身职责,运用技术手段,加强信息的过滤和审核。④社会管理者需要关注网络谣言背后所反映的社会心理,着力解决各种社会问题,铲除网络谣言传播的社会土壤。

(二)语言文字运用

阅读下面的文字,完成6~7题。(10分)

① ?

信念之信,乃是对不确定东西的确定的信。信念之信,非科学之信。科学之信,是对事实的认知;信念之信,是对价值的认同。

信念之信的逻辑与科学之信的逻辑正好相反。科学之信的逻辑是:因为存在,所以我信。信念之信的逻辑是:因为我信,所以存在。

一种观念,假如很多人信这种观念,才会造成巨大的客观存在的精神的力量。比如说,大多数人都相信人应该有爱心,于是这个世界便真的有了爱,世界的性质就发生了真实的变化——主观的信念造就了客观的世界。中国古人所谓的“为天地立心”,也是这个意思: ② ,但是,我们相信了爱,这个世界就有了心。

事实上,信念并不神秘,它就是让我们相信,人应该做一个对他人、对世间万物存善念的好人。所以,有关道德信念,核心问题不是我们要做一个好人,而是我们为什么要做一个好人?答案是:做好人不是出于人的理性, ③ 。

6.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

_______________________________________________________________

[解析] ①句,此处提出总括性的问题,根据后文的回答“信念之信……信念之信……信念之信……”等内容,可知此处应填:何为信念。②句,根据后文的转折句“但是,我们相信了爱,这个世界就有了心”,所以此处可填:天地本无心(世界本无心)。③句,根据前文“不是出于”,可用“而是”句式衔接;结合整个语段对“信念”这一中心话题的介绍,可知应该是出于“信念”。所以此处填:而是出于人的信念。

[答案] ①何为信念 ②天地本无心(世界本无心) ③而是出于人的信念

7.文中画波浪线的部分存在表述烦琐,逻辑不通,词语运用不当的问题,请进行修改,使表达简洁通顺,逻辑严密,用语准确,但不得改变原意。(4分)

___________________________________________________________

[解析] ①烦琐:“这种观念”,和前面的主语“一种观念”重复,表达不简明,应删除。②逻辑不通:“假如……才”关联词语不搭配,应改成“如果……就”,假设关系与后文举例中的逻辑保持一致。③用词不当:“造成……力量”动宾搭配不当,可把“造成”改成“形成”或“成为”。

[答案] 一种观念,如果很多人信,就会形成(成为)巨大的客观存在的精神的力量。

谢 谢 !

板块五 整本书阅读与研讨+综合实践活动

专题二 综合实践活动

专题一 整本书阅读与研讨

考情分析

从新版教材来看,综合实践活动主要涉及的学习任务群包括语言积累、梳理与探究,当代文化参与和跨媒介阅读与交流等,意在引导学生积极参与先进文化的传播和交流,增强文化意识。新高考适应新时代的需求,往往在命题时更多地考虑情境化设置,关注学生实践能力,因此,对综合实践活动要足够重视。从近几年考查情况来看,命题人有意瞄准综合实践活动命题,意在考教衔接,正面引导。

“综合实践活动”的命题视角

(一)信息类文本阅读

阅读下面的文字,完成1~5题。(19分)

材料一:

互联网时代,“媒介素养”已不仅仅是对媒体人的一种素养要求,更是网民在互联网世界的必备能力之一。“媒介素养”是指大众能解读媒体、思辨媒体、欣赏媒体,进而利用媒体来发声,重新建立社区的媒体文化品位,并了解公民的传播权利和责任。有学者也曾指出,它更像是一个囊括人们综合能力的“大帐篷”,更强调人们在接受信息时的信息检索、识别、组织以及利用能力。

媒介素养不高的网民,往往被“刻板印象”和“标签符号”主导思维。影响他们对事实判断的不是信息本身,而是思维定式和头脑中的偏见。只要接收到的信息符合他们的情绪需要,他们便很容易选择“相信”,并且进一步制造“舆论”推动“事实”的发酵。比如国内舆论习惯热议“老人碰瓷”,老人在很多网民心中就有了“坏人”的刻板印象,看到有关老人“碰瓷”的新闻时,他们会不假思索地炮轰“碰瓷”老人。至于信源是否权威,或者事实是否完整,这些要素统统被忽略。

事实和真相是一种客观的存在,而非“因我们需要”的存在。从主观认知上来讲,我们要勇于接受与自己已有认知不匹配的事实,事实就是客观证据,而非与自身道德价值观相吻合的论据。从技术层面来讲,不妨以比尔·科瓦奇和汤姆·罗森斯蒂尔两位美国新闻工作者所著的《真相:信息超载时代如何知道该相信什么》一书中的“六问”为判断标准:1.我碰到的是什么新闻内容?2.我得到的信息是完整的吗?假如不完整,缺少了什么?3.信源是谁/什么?我为什么要相信他们?4.提供了什么证据?是怎样检验或核实的?5.其他可能性解释或理解是什么?6.我有必要知道这些信息吗?

稍微夸张地说,互联网以及社交媒体崛起的时代是新闻最多的时代,也是新闻最差的时代。每个网民都是信息的发布者与接收者,我们比以往更容易获取信息,却未必容易看见真相。如果没有一定的媒介素养,哪怕我们24小时在线,也未必能看出信息“漏洞”。尽可能提高自身媒介素养,保持独立思考的能力,做一个专业的信息捕捉者,才不会被舆论绑架,也避免自己在情绪“过山车”上颠簸。

(摘编自陈方《网民需具备“媒介素养”,获取信息却未必能看到真相》)

材料二:

[摘编自中国社会科学院《中国青少年网络素养调查报告(2020)》]

材料三:

2016年,“后真相”一词因入选《牛津词典》年度英文词汇而备受关注。所谓后真相,是指在新媒体技术迅猛发展的当下,与客观事实相比,个人的情感和信念更能影响舆论的走向。当今时代,新媒体技术使信息传播日益直观化、去中心化,受众面对海量信息时往往不明真相甚至不问是非,这为网络谣言的传播提供了温床。

古语云:“谣言止于智者。”然而,在互联网时代要做“智者”,显然较为困难。互联网时代信息的爆发式增长和无限传播,使受众的认知能力局限和知识盲点暴露无遗。同时,群体心理学和从众行为研究表明,群体中大多数成员的行为、观点往往会对个体成员施加压力,从而强化其从众行为。受网络压力的影响,网民往往没有能力也不愿详尽调查某一热点事件背后的真相,而是习惯于遵从群体的感性判断,宣泄对热点事件的情绪。这也使网络谣言的传播有机可乘。

解决网络谣言问题,一种思路是从技术层面入手。网络技术虽然助长了谣言传播,但也为核实信息、阻断谣言传播提供了手段。例如,对于虚假新闻这种典型的网络谣言表现形式,某公司表示,将在德国推广虚假新闻过滤工具。这样,网络用户就能向相关机构举报可疑新闻,一经核实确认,疑似虚假新闻就会被标注为“有争议”新闻。这将使虚假新闻出现的频率大幅降低,网络用户在试图分享该类新闻时也会收到警示。由于这类技术对于过滤虚假新闻、阻断网络谣言传播具有积极作用,将来可能会得到更广泛的应用。

技术过滤有助于在较短时间内减缓网络谣言的蔓延,但我们还需追问的是,为什么一些人不再对事实感兴趣,而只愿追随个人感受?其实,一些网络谣言之所以能够造成较大的社会影响,是因为它们在某些方面迎合了部分网民的心理。换言之,虽然网络谣言的内容是虚假的,但它的传播反映了部分网民的心理状况,也在一定程度上反映了整个社会的心理状况。从这个意义上说,网络谣言的传播在某种程度上是社会现实问题的反映。在多元价值、多元利益、多元诉求相互碰撞的今天,我们既要靠技术解决网络谣言传播问题,又要着力解决各种社会现实问题,铲除网络谣言传播的社会土壤。

(摘编自解冰《有效应对网络谣言须双管齐下》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.“媒介素养”是一种综合能力,既涉及善用媒体的技能层面,也涉及传播权利和责任的公共伦理层面。

B.对信源是否权威、事实是否完整等要素的忽略,是媒介素养不高的网民时常会犯的错误。

C.《中国青少年网络素养调查报告(2020)》显示,青少年在网络规范素养方面得分最高,信息甄别能力得分最低。

D.新媒体技术迅猛发展,每个网民都成为信息的发布者与接收者,这是网络谣言传播的根本原因。

√

D [D项,“……是网络谣言传播的根本原因”错误,材料一第四段说的是“稍微夸张地说,互联网以及社交媒体崛起的时代是新闻最多的时代,也是新闻最差的时代。每个网民都是信息的发布者与接收者,我们比以往更容易获取信息,却未必容易看见真相”,并没有说“是网络谣言传播的根本原因”,而且材料三明确说明“受众面对海量信息时往往不明真相甚至不问是非,这为网络谣言的传播提供了温床”,根本原因应是受众的“不明真相甚至不问是非”。]

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.勇于接受事实真相,就是要从自身道德价值观的立场来评判与已有认知不匹配的客观证据。

B.《真相:信息超载时代如何知道该相信什么》一书中提出的“六问”判断标准,体现了对专业的信息捕捉者独立思考能力的要求。

C.网民因为从众心理,往往不追求真相不问是非,“谣言止于智者”的古语已成为过时的观点。

D.网络谣言的内容是虚假的,因此它的传播对于改善社会治理而言,没有任何意义与价值。

√

B [A项,“从自身道德价值观”错误,材料一第三段明确说明“我们要勇于接受与自己已有认知不匹配的事实,事实就是客观证据,而非与自身道德价值观相吻合的论据”。C项,“‘谣言止于智者’的古语已成为过时的观点”错误,材料三说的是“在互联网时代要做‘智者’,显然较为困难”,是“较为困难”,并非过时。D项,“没有任何意义与价值”错误,材料三最后一段说“虽然网络谣言的内容是虚假的,但它的传播反映了部分网民的心理状况,也在一定程度上反映了整个社会的心理状况。从这个意义上说,网络谣言的传播在某种程度上是社会现实问题的反映”,可见通过网络谣言可以反映社会的心理状况,在某种程度上反映社会现实问题,可见并非全无意义。]

3.根据材料内容,下列观念和网络行为最能体现媒介素养的一项是(3分)( )

A.认为网络平台通过搜集分析用户喜好提供个性化推送是贴心的服务。

B.注册账号时,因为用户协议文本很长,仔细阅读太过费时而忽略。

C.对减肥科普贴的建议,通过查阅资料、咨询专家来评判是否可行。

D.看到感兴趣的网络资源内容,喜欢下载保存或转发到个人社交账号。

√

C [“媒介素养”是指大众能解读媒体、思辨媒体、欣赏媒体,进而利用媒体来发声,重新建立社区的媒体文化品位,并了解公民的传播权利和责任……更强调人们在接受信息时的信息检索、识别、组织以及利用能力。A项,“认为……是贴心的服务”是盲目相信,缺少理性评判,不能体现媒介素养。B项,“……忽略”是盲目相信,不能体现媒介素养。C项,“……查阅资料、咨询专家来评判是否可行”体现了对信息的识别、思辨能力,能体现媒介素养。D项,“看到感兴趣……喜欢……”是个人的感性判断,不能体现媒介素养。]

4.材料一和材料三都提到了“技术层面”这个词语,两者的含义和作用各指什么?请简要说明。(4分)

___________________________________________________________

[解析] 材料一第三段中提到“技术层面”,由“从技术层面来讲,不妨以比尔·科瓦奇和汤姆·罗森斯蒂尔两位美国新闻工作者所著的《真相:信息超载时代如何知道该相信什么》一书中的‘六问’为判断标准”以及“六问”的内容来看,这里的“技术层面”是指审查新闻真伪的判断标准,作用是帮助人们判断新闻是否真实,是否有价值。材料三第三段中提到“技术层面”,由“解决网

络谣言问题,一种思路是从技术层面入手。网络技术虽然助长了谣言传播,但也为核实信息、阻断谣言传播提供了手段”可知,这里的“技术层面”是为了解决虚假新闻过滤的问题而提供的技术,结合“例如,对于虚假新闻这种典型的网络谣言表现形式……具有积极作用”可知,这一技术可以帮助过滤虚假新闻,可以阻断网络谣言的传播。

[答案] 材料一中“技术层面”是指审查新闻真伪的判断标准,作用是帮助人们判断新闻的真实性和价值。材料三中“技术层面”指虚假新闻过滤工具等网络技术,作用是过滤虚假新闻、阻断网络谣言传播。

5.请综合以上材料,就“治理网络虚假信息”的议题,拟定三条合理化建议。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 由材料一“互联网时代,‘媒介素养’已不仅仅是对媒体人……互联网世界的必备能力之一”“指大众能解读媒体、思辨媒体、欣赏媒体……并了解公民的传播权利和责任”“尽可能提高自身媒介素养,保持独立思考的能力,做一个专业的信息捕捉者”可

知,对于网民而言,应该提升自身的媒介素养,对于网络信息要有独立思考的能力,做一个专业的信息捕捉者。由材料二《中国青少年网络素养调查报告(2020)》的数据来看,青少年在网络学习素养、信息甄别能力方面得分较低,由此可知,应该加强青少年网络素养教育,提高信息甄别的能力。由材料三第三段“解决网络谣言问题,一种思路是从技术层面入手……将来可能会得到更广泛的应用”可知,作为网络平台,要担负自己的责任,使用技术手段来加强信息的过滤。由材料三最后一段“我们既要靠技术解决网络谣言传播问题,又要着力解决各种社会现实问题,铲除网络谣言传播的社会土壤”可知,要铲除网络谣言的社会土壤,需要社会管理者关注网络谣言背后所反映的社会心理,着力解决各种社会问题。

[答案] (示例)①网民需要提升自身媒介素养,保持独立思考的能力,做专业的信息捕捉者。②加强青少年网络素养教育,提高青少年的网络信息甄别能力。③网络平台要积极履行自身职责,运用技术手段,加强信息的过滤和审核。④社会管理者需要关注网络谣言背后所反映的社会心理,着力解决各种社会问题,铲除网络谣言传播的社会土壤。

(二)语言文字运用

阅读下面的文字,完成6~7题。(10分)

① ?

信念之信,乃是对不确定东西的确定的信。信念之信,非科学之信。科学之信,是对事实的认知;信念之信,是对价值的认同。

信念之信的逻辑与科学之信的逻辑正好相反。科学之信的逻辑是:因为存在,所以我信。信念之信的逻辑是:因为我信,所以存在。

一种观念,假如很多人信这种观念,才会造成巨大的客观存在的精神的力量。比如说,大多数人都相信人应该有爱心,于是这个世界便真的有了爱,世界的性质就发生了真实的变化——主观的信念造就了客观的世界。中国古人所谓的“为天地立心”,也是这个意思: ② ,但是,我们相信了爱,这个世界就有了心。

事实上,信念并不神秘,它就是让我们相信,人应该做一个对他人、对世间万物存善念的好人。所以,有关道德信念,核心问题不是我们要做一个好人,而是我们为什么要做一个好人?答案是:做好人不是出于人的理性, ③ 。

6.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

_______________________________________________________________

[解析] ①句,此处提出总括性的问题,根据后文的回答“信念之信……信念之信……信念之信……”等内容,可知此处应填:何为信念。②句,根据后文的转折句“但是,我们相信了爱,这个世界就有了心”,所以此处可填:天地本无心(世界本无心)。③句,根据前文“不是出于”,可用“而是”句式衔接;结合整个语段对“信念”这一中心话题的介绍,可知应该是出于“信念”。所以此处填:而是出于人的信念。

[答案] ①何为信念 ②天地本无心(世界本无心) ③而是出于人的信念

7.文中画波浪线的部分存在表述烦琐,逻辑不通,词语运用不当的问题,请进行修改,使表达简洁通顺,逻辑严密,用语准确,但不得改变原意。(4分)

___________________________________________________________

[解析] ①烦琐:“这种观念”,和前面的主语“一种观念”重复,表达不简明,应删除。②逻辑不通:“假如……才”关联词语不搭配,应改成“如果……就”,假设关系与后文举例中的逻辑保持一致。③用词不当:“造成……力量”动宾搭配不当,可把“造成”改成“形成”或“成为”。

[答案] 一种观念,如果很多人信,就会形成(成为)巨大的客观存在的精神的力量。

谢 谢 !

同课章节目录