86 板块六 学案73 明确观点立场,深入思考表达——如何阐述自己的观点(教师版)-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 86 板块六 学案73 明确观点立场,深入思考表达——如何阐述自己的观点(教师版)-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 484.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:48 | ||

图片预览

文档简介

学案73 明确观点立场,深入思考表达

——如何阐述自己的观点

必修下册第一单元“单元学习任务”

如何阐述自己的观点 阐述自己的观点,首先得把观点想清楚,“想”是“写”的前提。

阐述观点时,要把自己的意图表述清楚。

阐述观点的目的是说服人,这就需要对观点作充分的解释、论证。

阐述的结构多种多样,常见的有并列式和层进式。

议论文是作者对某个问题或某件事进行分析评论,表明自己的观点、立场、态度和看法的一种文体。观点,是一篇文章的统帅和灵魂,观点的正确、恰当与否,直接关系一篇文章的成败。针对某个问题,确立自己的观点,就是要让人了解你的写作意图——是要纠正或补充他人的看法,还是要解决什么问题。

要想准确明了地阐述自己的观点,我们必须从以下几个方面入手。

阐述自己的观点,首先得把观点想清楚

明确观点,首先,要对材料进行准确解读,在准确解读材料的基础上得出自己的观点,这样才能保证观点不脱离材料;其次,要想使观点准确而有说服力,就要使确立的观点充满积极意义和正能量,只有这样才能令观点经得起推敲;最后,还要学会用简洁的、没有歧义的语言表述观点,让人一看便知,一读便明。

例如:

我们中国人是有骨气的。

战国时代的孟子,有几句很好的话:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”意思是说,高官厚禄收买不了,贫穷困苦折磨不了,强暴武力威胁不了,这就是所谓大丈夫。大丈夫的这种种行为,表现出了英雄气概,我们今天就叫做有骨气。

(选自吴晗《谈骨气》)

文段运用一个简明的肯定判断语句,开门见山地提出中心观点——我们中国人是有骨气的。可起到引导读者思路的作用,使读者循路而入,自然而然把握文章的主旨。

阐述观点时,要把自己的意图表述清楚

确立了自己的观点后,就要分析自己的观点。想要让别人信服自己的观点,就务必保证分析说理的透彻。

(1)想要透彻地阐述观点,可以回归材料,追根溯源,阐述自己得出这一观点的原因,让观点先立住脚。如我们在分析《庖丁解牛》中的智慧时,得出的观点是“专注是成功的秘诀之一”,我们可以回归课文,分析得出这一观点的由来是“以神遇而不以目视”,庖丁解牛时目不两视、耳不两听,全神贯注,心到而且神到。

(2)想要观点阐述得透彻,还要学会用丰富的论据佐证自己的观点。首先,应做到论据典型,因为典型的论据才更有说服力。此外,还要做到论证方法多样,要综合运用举例论证、道理论证、对比论证等多种论证方法,以使论证更加透彻,阐述的观点更具说服力。

例如:

“历久”之“久”是中华优秀传统文化在今天愈显活力与价值的必经之路。时间是最好的催熟剂与试金石,只有经过漫长岁月的催化和淬炼,有价值的事物才能够在与外界的不断碰撞、融合中吸取精华,剔除糟粕,从而在新时代绽放出更加璀璨的光芒。儒家思想历经两千余年,依然存续并发展着,不仅是因为它拥有深厚的历史积淀,更在于其能够不断自我革新、适应时代变迁。先秦时期,儒家吸收了道家的部分自然观,汉代以后又融合了阴阳五行的宇宙观,到了宋代,理学家们更是将佛教哲学中的某些概念纳入儒家思想体系,丰富了其内涵。

(2024·北京卷优秀作文《历久弥新》)

通过举例论证,论述“历久”是中华文明“弥新”的必经之路。例证典型,增强了论证的说服力。

阐述观点需要对观点作充分的解释、论证

阐述观点要努力做到“纲举目张”。“纲”是观点,“目”就是阐述观点的若干依据。所谓“纲举目张”,就是指议论文在展开论证时,应确立准确、鲜明的中心论点,并能根据论证的角度与重心,将中心论点分解为若干分论点进行论证。

想要多角度阐述观点,可以辩证分析自己的观点,一分为二地看问题,也可以横向或纵向分解中心论点。横向分解中心论点,就是从“是什么”“为什么”“怎么样”三个方面中选一个方面,依据其确立两到三个分论点,从多个角度对中心论点进行论证。纵向分解中心论点,就是按照“提出问题——分析问题——解决问题”的思路确立分论点,并对中心论点进行逐层深入的论证。

例如,高考满分作文《谈意气》在亮出中心论点“人要有意气,有自己的意志和气概,要意气风发”之后,便从三个方面展开了充分的论述:

人有意气,才能有豁达的胸襟;

人有意气,才能千古留名,流芳百世,才能在国家危难之时挺身而出;

人有意气,才能摧不垮、压不倒,追求不泯,意志不衰。

阐述的结构多种多样,常见的有并列式和层进式

1.并列式议论文

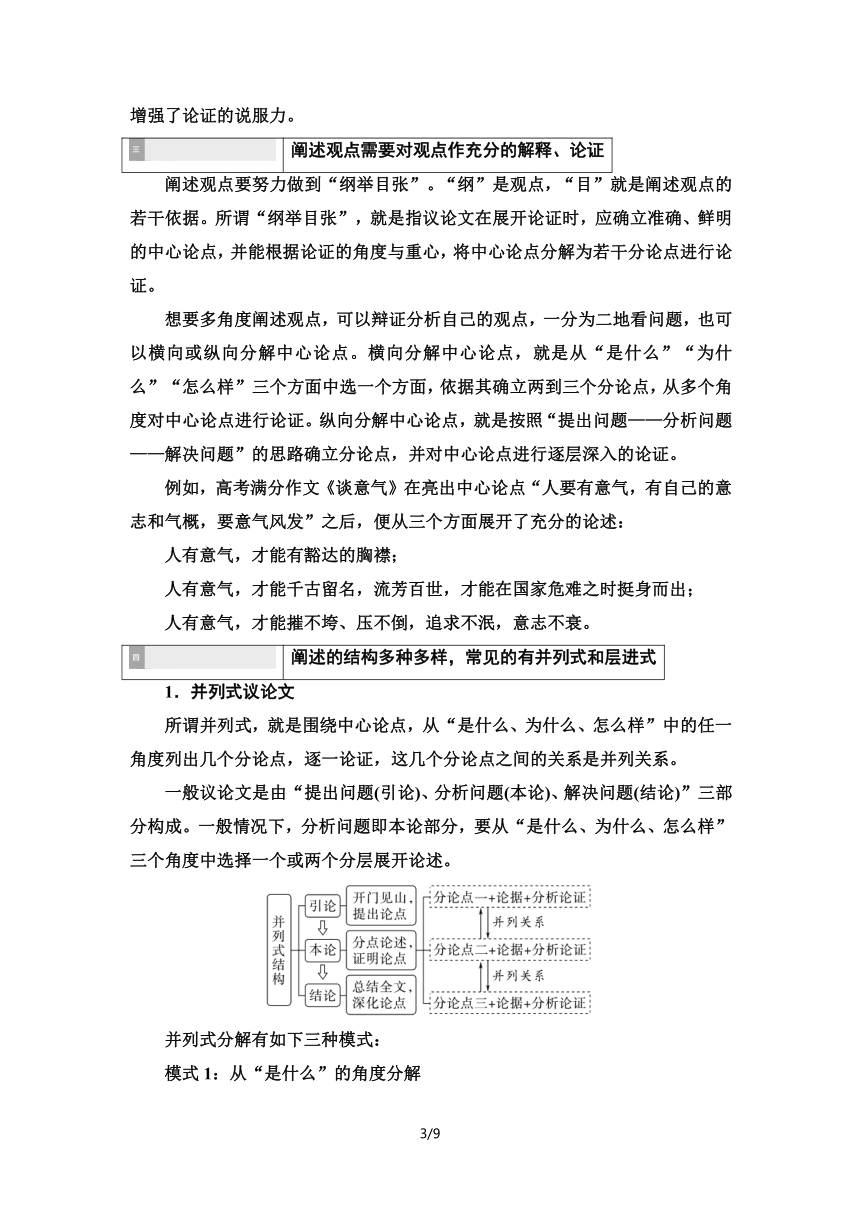

所谓并列式,就是围绕中心论点,从“是什么、为什么、怎么样”中的任一角度列出几个分论点,逐一论证,这几个分论点之间的关系是并列关系。

一般议论文是由“提出问题(引论)、分析问题(本论)、解决问题(结论)”三部分构成。一般情况下,分析问题即本论部分,要从“是什么、为什么、怎么样”三个角度中选择一个或两个分层展开论述。

并列式分解有如下三种模式:

模式1:从“是什么”的角度分解

可以从两个方面入手:

(1)就其内涵而言。如话题“自嘲”可以分解为三个分论点:①自嘲,是机敏的退让;②自嘲,是面对缺点的勇敢;③自嘲,是生存的智慧。

(2)就其外延而述。如话题“肩膀”可以分解为三个分论点:①肩膀装载着幸福,是亲情的牵挂;②肩膀承载着快乐,是友情的寄托;③肩膀搭载着甜蜜,是爱情的相守。

模式2:从“为什么”的角度分解

这是因果关系的分解,即在提出中心论点后,在中心论点的前面加一个“为什么”,后面从不同的侧面来阐释回答,从而组成因果关系复句,构成分论点。如以《贫困也是一笔财富》为题进行作文,题目已经表明了中心论点,那么分论点可以这样设计:①贫困可催有志者奋发图强,改变命运,穷则思变;②贫困可以培养人的意志和毅力;③贫困能提升人的能力,人的许多能力是在困境中锻炼出来的。

模式3:从“怎么样”的角度分解

这是从解决问题的途径进行分解的。如以“人生的加减法”为话题,可以提出三个分论点:①面对人生的加减,要携一颗淡然之心;②面对人生的加减,要加一点自然的清逸野气;③面对人生的加减,贵在坚持自我。

采用并列式结构的文章最大的好处是层次清晰,由于段落中心句多采用相同词语搭配,因此能反复给人以强烈的刺激。最重要的是,它一般可以根据作者的需要增减语句,伸缩自如,为在作文字数上担忧的考生解除后顾之忧。

并列式议论文写作注意事项:

(1)每个分论点自成段落,意义相对独立,分论点之间结构并列,一般无因果、轻重、主次之分。

(2)注意各个分论点和论据之间内在的联系,以及彼此间的照应、衔接,切忌罗列与分论点无关的论据。

(3)写作时最好将重要的分论点放在前面,次要的分论点放在后面,使论证顺序更加合理。

(4)分论点要紧扣文章的中心论点,否则会给读者内容散乱的感觉。

(5)各分论点在内容上不可有交叉或从属关系。

2.层进式议论文

层进式结构,顾名思义,就是要层层递进,能够做到由浅入深、由表及里、逐层深入地展开论述,一般来说,要有三个或三个以上的层次。这种结构较之并列式结构,有着更易于深入论述的优点。

层进式结构符合人们认识问题由浅入深的规律,不仅能体现作者思维的清晰性,更能反映作者思维的深刻性。一般来说,层进式结构可以分为三类:

(1)将中心论点进行分解,分成几个分论点。这些分论点之间的关系是由浅入深、由简单到复杂。层间可用诸如“不仅……而且……”“……况且……”等关联词语过渡,以此来反映层次间递进的关系。如《严于解剖自己》:

(2)按“是什么——为什么——怎么样”的顺序行文。

“是什么”指对论述对象进行必要的解释、说明,指出问题的实质,点明论述的范围;“为什么”阐释论点成立的理由;“怎么样”指根据论点提出相应的解决办法。

“为什么”与“怎么样”是写作的主体部分。这两部分的内容可以有所侧重,不一定要平均用力。

(3)针对某种不好的现象,挖掘其产生的根源,分析其危害,指出其相应的对策。通过层层分析,揭示问题的本质并提出解决问题的办法。这样能使论证更加严密,结构更加严谨,更具个性化色彩。

层进式议论文写作注意事项:

(1)层进式结构对各层内容的前后顺序有着严格的要求,各层内容不能随意变更。

(2)在论证过程中,要由浅入深,层层推进,步步深入。

(3)要抓住各分论点共同体现中心论点这一关键特征,将各部分、各层次有机联结成一个具有鲜明递进关系的整体,形成环环相扣、前后协调的论证结构。

“减负”的口号喊了很多年,但是你发现自己从小学到高中,作业似乎并没有减少。面对繁多的作业,你肯定也有过抱怨和牢骚,但你是否想过如何才能真正实现中小学生的“减负”目标呢?现在如果给你一个向教育部部长提“减负”建议的机会,你将如何阐述你的观点和理由呢?

要求:观点明确,有理有据,逻辑严谨,简明扼要,通顺流畅,无需称谓和落款。(不超过140个字)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[参考示例] 我建议学校严格控制学生的学习时间和活动总量,自习课不得用于上课和集体补课,保证学生每天有1小时体育活动时间;严格控制学生的课外作业量,多布置活动性、实践性家庭作业。这样可以保障学生德智体美劳全方位发展,不做高分低能儿。

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

春秋时期,秦、晋合兵围郑,《烛之武退秦师》的故事正发生在此时。烛之武在劝说秦伯之前,只是郑国的一个圉正(养马官),有着怀才不遇的愤怨,但在国家危难之际,挺身而出,足见其义、勇。佚之狐的识人之明和郑伯的纳谏认错也都给人留下了深刻的印象。但在课堂讨论中,也有同学提出了不同的见解:佚之狐推卸责任,嫁祸烛之武,“在其位”却“不谋其政”,为的是个人得失;郑伯摇摆于楚国、晋国之间是三心二意,危难之际才想起烛之武,属于识人不明。

班级计划举行读书会,围绕上述材料展开讨论。郑文公、烛之武和佚之狐三人,你对哪个人物感触最深?请结合自己的感受和思考写一篇文章阐释你自己的观点。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

[写作提示]

材料由四句话构成。第一、二两句指出烛之武退秦师的故事发生的背景,以及烛之武虽然怀才不遇,但在国家危难之际依然挺身而出的义、勇。第三句话指出佚之狐的识人之明和郑伯的纳谏认错,也令人印象深刻。第四句话指出课堂讨论上同学们的不同见解:佚之狐是为个人得失推卸责任,郑伯危难之际才想起烛之武,是识人不明。

可见,材料对烛之武、佚之狐和郑伯三人在国家危难之际的表现进行了点评,这也是考生审题的关键,并且体现了思辨性。烛之武,在国家危难之时,不计前嫌,放弃个人得失,不顾个人安危,只身进入秦营见秦伯,足见其义、勇。面对秦伯时,烛之武句句从秦国利益出发,而绝口不提郑国利益,层层深入,句句击中要害,可见他是一个有智谋,关心世事的爱国之士。郑伯,对外游走于强国之间,为郑国争取最大的生存空间,可谓殚精竭虑;对内善于纳谏,善用人才,绝对是时代的“强者”。而面对烛之武的抱怨,他勇于自责,能屈能伸,不失为大丈夫。换个角度来看,烛之武有勇有谋,腹有韬略和才华,郑伯却一直没有发现并重用他,到国家危难之际才委以重任,确实是识人不明。而且正因为郑伯在楚、晋两个强国之间摇摆不定,三心二意,立场不坚定,才贻人口实,给国家带来了这场兵祸。佚之狐在关键时刻,向郑伯推荐了能够力挽狂澜的烛之武,勇于让贤,的确慧眼识珠,有甘当绿叶的胸怀。而换一个角度来说,佚之狐在关键时刻,身居其位,却“不谋其政”,将国家生死存亡的大事推卸给烛之武,把本属于自己肩上的责任转嫁给了烛之武,亦有只为个人得失之嫌。提示语中“感触最深”,其实就是这三个人都让人感触深刻,但是,相比其他两位,第三个让人感触最深。因此,写作的时候,要进行比较。通过比较权衡,最终得出“感触最深”者到底是谁。

从“阐释你自己的观点”可知,文体是议论文。考生首先要确定“感触最深”者,比如写郑伯,先分析郑国身处齐楚、秦晋等强国之间,可谓在夹缝中求生,郑文公对外游走于强国之间,对内善于纳谏,善用人才,绝对是时代的“强者”。然后写“狭路相逢勇者胜”,只有在夹缝中,人才能发挥自己最大的潜力;写“物竞天择,适者生存”,不要惧怕压力,要在夹缝中求得一线生机。最后批评某些人一遇到问题就躺平,不敢面对,他们应当学一学郑伯,即使面临灭国之灾也要努力求生。观点要鲜明,中心要明确,重点突出,条理清晰。

[参考立意] ①临危受命,不避艰险;②家国为大,私利为末;③善于倾听,从谏如流;④礼贤下士,勇于自责;⑤甘为绿叶,大度为国。

[优秀范文]

知人者智,自知者明

昔有佚之狐,有知人之智,向郑伯举荐烛之武,让烛之武凭借其三寸不烂之舌,智退秦师。他人皆赞誉烛之武之智,郑伯从谏如流、知人善任。而我最敬佩的是佚之狐,因为知人者智,自知者明。

知人者智,知人方能举荐贤才,才不至有怀才不遇之遗憾。《论语》有言:“不患人之不己知,患不知人也。”知人实为不易。烛之武心怀凌云之志,能言善辩,然而无伯乐举荐,只得湮没无闻。郑国临难,佚之狐慧眼识珠,向郑伯举荐烛之武,说如果烛之武面见秦伯,一定能凭借口舌之功,智退秦国军队。烛之武感念佚之狐的举荐和郑伯的信任,于是“一言之辩重于九鼎之宝,三寸之舌强于百万雄师”。历史会铭记烛之武的“老骥伏枥,志在千里”,更会镌刻下佚之狐的知人之智。

揆诸历史,多少贤才因没有遇到鲍叔、佚之狐这样的伯乐而壮志难酬。李太白高吟“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”而遭赐金放还;杜子美高歌“致君尧舜上,再使风俗淳”而志向难遂;陆放翁悲吟“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”而壮志难酬;辛稼轩悲叹“栏杆拍遍,无人会,登临意”而君主不知。古往今来,多少英雄豪杰难成大业,就难在少一知己。正因如此,韩昌黎才会发出“千里马常有,而伯乐不常有”的哀叹。

自知者明,自知方能发现别人亮点,才不至于有刚愎自用之遗憾。有人说佚之狐推卸责任,嫁祸烛之武,“在其位”却“不谋其政”,为的是个人得失。而我要说,佚之狐是有自知之明,知道自己无法胜任,才推荐了烛之武。设想,如果佚之狐去见秦君,能不能退秦君就不得而知了,相反,还可能为郑国再引祸水。

苏格拉底“认识你自己”的灵魂发问引人深思。处在鲍叔之位,如果对自己没有清醒的认识,刚愎自用,发现不了管仲的治国才能,恐怕齐桓公难成九合诸侯、一匡天下之功。所以只有先自知,才能有知人之智。刘邦就有自知之明,他自知运筹帷幄不如张良,安国抚民不如萧何,行军打仗不如韩信,但他能将这三杰收之麾下,自知与知人配合无垠,终开创汉朝之基业。

而反观荆轲,明知要等友人上路,刺杀秦王的可能才大一些。而在太子丹的催促下就贸然上路。且对自己的剑术预估过高,陶渊明曾感叹“惜哉剑术疏,奇功遂不成”,此外,秦武阳毕竟没见多大世面,自己还需要帮他掩饰。可谓既无自知之明,又无知人之智。

在竞争激烈的当下,自知自己的长短,然后见贤思齐,取长补短,才能在共赢中谱写新篇。

【点评】 本文从阐述观点的角度展现,开篇即亮出敬佩佚之狐的立场,紧接着通过丰富的历史典故和名人名言,有力论证了“知人者智,自知者明”的观点。文章逻辑清晰,先分别论述知人与自知的重要性,再通过对比手法突出两者结合的价值,结构严谨。同时,语言生动,引用恰当,增强了论证的说服力和感染力。整体而言,本文观点鲜明,论据充分,论证有力,结构清晰,语言生动,是一篇优秀的阐述自己观点的范文。

1/1

——如何阐述自己的观点

必修下册第一单元“单元学习任务”

如何阐述自己的观点 阐述自己的观点,首先得把观点想清楚,“想”是“写”的前提。

阐述观点时,要把自己的意图表述清楚。

阐述观点的目的是说服人,这就需要对观点作充分的解释、论证。

阐述的结构多种多样,常见的有并列式和层进式。

议论文是作者对某个问题或某件事进行分析评论,表明自己的观点、立场、态度和看法的一种文体。观点,是一篇文章的统帅和灵魂,观点的正确、恰当与否,直接关系一篇文章的成败。针对某个问题,确立自己的观点,就是要让人了解你的写作意图——是要纠正或补充他人的看法,还是要解决什么问题。

要想准确明了地阐述自己的观点,我们必须从以下几个方面入手。

阐述自己的观点,首先得把观点想清楚

明确观点,首先,要对材料进行准确解读,在准确解读材料的基础上得出自己的观点,这样才能保证观点不脱离材料;其次,要想使观点准确而有说服力,就要使确立的观点充满积极意义和正能量,只有这样才能令观点经得起推敲;最后,还要学会用简洁的、没有歧义的语言表述观点,让人一看便知,一读便明。

例如:

我们中国人是有骨气的。

战国时代的孟子,有几句很好的话:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”意思是说,高官厚禄收买不了,贫穷困苦折磨不了,强暴武力威胁不了,这就是所谓大丈夫。大丈夫的这种种行为,表现出了英雄气概,我们今天就叫做有骨气。

(选自吴晗《谈骨气》)

文段运用一个简明的肯定判断语句,开门见山地提出中心观点——我们中国人是有骨气的。可起到引导读者思路的作用,使读者循路而入,自然而然把握文章的主旨。

阐述观点时,要把自己的意图表述清楚

确立了自己的观点后,就要分析自己的观点。想要让别人信服自己的观点,就务必保证分析说理的透彻。

(1)想要透彻地阐述观点,可以回归材料,追根溯源,阐述自己得出这一观点的原因,让观点先立住脚。如我们在分析《庖丁解牛》中的智慧时,得出的观点是“专注是成功的秘诀之一”,我们可以回归课文,分析得出这一观点的由来是“以神遇而不以目视”,庖丁解牛时目不两视、耳不两听,全神贯注,心到而且神到。

(2)想要观点阐述得透彻,还要学会用丰富的论据佐证自己的观点。首先,应做到论据典型,因为典型的论据才更有说服力。此外,还要做到论证方法多样,要综合运用举例论证、道理论证、对比论证等多种论证方法,以使论证更加透彻,阐述的观点更具说服力。

例如:

“历久”之“久”是中华优秀传统文化在今天愈显活力与价值的必经之路。时间是最好的催熟剂与试金石,只有经过漫长岁月的催化和淬炼,有价值的事物才能够在与外界的不断碰撞、融合中吸取精华,剔除糟粕,从而在新时代绽放出更加璀璨的光芒。儒家思想历经两千余年,依然存续并发展着,不仅是因为它拥有深厚的历史积淀,更在于其能够不断自我革新、适应时代变迁。先秦时期,儒家吸收了道家的部分自然观,汉代以后又融合了阴阳五行的宇宙观,到了宋代,理学家们更是将佛教哲学中的某些概念纳入儒家思想体系,丰富了其内涵。

(2024·北京卷优秀作文《历久弥新》)

通过举例论证,论述“历久”是中华文明“弥新”的必经之路。例证典型,增强了论证的说服力。

阐述观点需要对观点作充分的解释、论证

阐述观点要努力做到“纲举目张”。“纲”是观点,“目”就是阐述观点的若干依据。所谓“纲举目张”,就是指议论文在展开论证时,应确立准确、鲜明的中心论点,并能根据论证的角度与重心,将中心论点分解为若干分论点进行论证。

想要多角度阐述观点,可以辩证分析自己的观点,一分为二地看问题,也可以横向或纵向分解中心论点。横向分解中心论点,就是从“是什么”“为什么”“怎么样”三个方面中选一个方面,依据其确立两到三个分论点,从多个角度对中心论点进行论证。纵向分解中心论点,就是按照“提出问题——分析问题——解决问题”的思路确立分论点,并对中心论点进行逐层深入的论证。

例如,高考满分作文《谈意气》在亮出中心论点“人要有意气,有自己的意志和气概,要意气风发”之后,便从三个方面展开了充分的论述:

人有意气,才能有豁达的胸襟;

人有意气,才能千古留名,流芳百世,才能在国家危难之时挺身而出;

人有意气,才能摧不垮、压不倒,追求不泯,意志不衰。

阐述的结构多种多样,常见的有并列式和层进式

1.并列式议论文

所谓并列式,就是围绕中心论点,从“是什么、为什么、怎么样”中的任一角度列出几个分论点,逐一论证,这几个分论点之间的关系是并列关系。

一般议论文是由“提出问题(引论)、分析问题(本论)、解决问题(结论)”三部分构成。一般情况下,分析问题即本论部分,要从“是什么、为什么、怎么样”三个角度中选择一个或两个分层展开论述。

并列式分解有如下三种模式:

模式1:从“是什么”的角度分解

可以从两个方面入手:

(1)就其内涵而言。如话题“自嘲”可以分解为三个分论点:①自嘲,是机敏的退让;②自嘲,是面对缺点的勇敢;③自嘲,是生存的智慧。

(2)就其外延而述。如话题“肩膀”可以分解为三个分论点:①肩膀装载着幸福,是亲情的牵挂;②肩膀承载着快乐,是友情的寄托;③肩膀搭载着甜蜜,是爱情的相守。

模式2:从“为什么”的角度分解

这是因果关系的分解,即在提出中心论点后,在中心论点的前面加一个“为什么”,后面从不同的侧面来阐释回答,从而组成因果关系复句,构成分论点。如以《贫困也是一笔财富》为题进行作文,题目已经表明了中心论点,那么分论点可以这样设计:①贫困可催有志者奋发图强,改变命运,穷则思变;②贫困可以培养人的意志和毅力;③贫困能提升人的能力,人的许多能力是在困境中锻炼出来的。

模式3:从“怎么样”的角度分解

这是从解决问题的途径进行分解的。如以“人生的加减法”为话题,可以提出三个分论点:①面对人生的加减,要携一颗淡然之心;②面对人生的加减,要加一点自然的清逸野气;③面对人生的加减,贵在坚持自我。

采用并列式结构的文章最大的好处是层次清晰,由于段落中心句多采用相同词语搭配,因此能反复给人以强烈的刺激。最重要的是,它一般可以根据作者的需要增减语句,伸缩自如,为在作文字数上担忧的考生解除后顾之忧。

并列式议论文写作注意事项:

(1)每个分论点自成段落,意义相对独立,分论点之间结构并列,一般无因果、轻重、主次之分。

(2)注意各个分论点和论据之间内在的联系,以及彼此间的照应、衔接,切忌罗列与分论点无关的论据。

(3)写作时最好将重要的分论点放在前面,次要的分论点放在后面,使论证顺序更加合理。

(4)分论点要紧扣文章的中心论点,否则会给读者内容散乱的感觉。

(5)各分论点在内容上不可有交叉或从属关系。

2.层进式议论文

层进式结构,顾名思义,就是要层层递进,能够做到由浅入深、由表及里、逐层深入地展开论述,一般来说,要有三个或三个以上的层次。这种结构较之并列式结构,有着更易于深入论述的优点。

层进式结构符合人们认识问题由浅入深的规律,不仅能体现作者思维的清晰性,更能反映作者思维的深刻性。一般来说,层进式结构可以分为三类:

(1)将中心论点进行分解,分成几个分论点。这些分论点之间的关系是由浅入深、由简单到复杂。层间可用诸如“不仅……而且……”“……况且……”等关联词语过渡,以此来反映层次间递进的关系。如《严于解剖自己》:

(2)按“是什么——为什么——怎么样”的顺序行文。

“是什么”指对论述对象进行必要的解释、说明,指出问题的实质,点明论述的范围;“为什么”阐释论点成立的理由;“怎么样”指根据论点提出相应的解决办法。

“为什么”与“怎么样”是写作的主体部分。这两部分的内容可以有所侧重,不一定要平均用力。

(3)针对某种不好的现象,挖掘其产生的根源,分析其危害,指出其相应的对策。通过层层分析,揭示问题的本质并提出解决问题的办法。这样能使论证更加严密,结构更加严谨,更具个性化色彩。

层进式议论文写作注意事项:

(1)层进式结构对各层内容的前后顺序有着严格的要求,各层内容不能随意变更。

(2)在论证过程中,要由浅入深,层层推进,步步深入。

(3)要抓住各分论点共同体现中心论点这一关键特征,将各部分、各层次有机联结成一个具有鲜明递进关系的整体,形成环环相扣、前后协调的论证结构。

“减负”的口号喊了很多年,但是你发现自己从小学到高中,作业似乎并没有减少。面对繁多的作业,你肯定也有过抱怨和牢骚,但你是否想过如何才能真正实现中小学生的“减负”目标呢?现在如果给你一个向教育部部长提“减负”建议的机会,你将如何阐述你的观点和理由呢?

要求:观点明确,有理有据,逻辑严谨,简明扼要,通顺流畅,无需称谓和落款。(不超过140个字)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[参考示例] 我建议学校严格控制学生的学习时间和活动总量,自习课不得用于上课和集体补课,保证学生每天有1小时体育活动时间;严格控制学生的课外作业量,多布置活动性、实践性家庭作业。这样可以保障学生德智体美劳全方位发展,不做高分低能儿。

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

春秋时期,秦、晋合兵围郑,《烛之武退秦师》的故事正发生在此时。烛之武在劝说秦伯之前,只是郑国的一个圉正(养马官),有着怀才不遇的愤怨,但在国家危难之际,挺身而出,足见其义、勇。佚之狐的识人之明和郑伯的纳谏认错也都给人留下了深刻的印象。但在课堂讨论中,也有同学提出了不同的见解:佚之狐推卸责任,嫁祸烛之武,“在其位”却“不谋其政”,为的是个人得失;郑伯摇摆于楚国、晋国之间是三心二意,危难之际才想起烛之武,属于识人不明。

班级计划举行读书会,围绕上述材料展开讨论。郑文公、烛之武和佚之狐三人,你对哪个人物感触最深?请结合自己的感受和思考写一篇文章阐释你自己的观点。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

[写作提示]

材料由四句话构成。第一、二两句指出烛之武退秦师的故事发生的背景,以及烛之武虽然怀才不遇,但在国家危难之际依然挺身而出的义、勇。第三句话指出佚之狐的识人之明和郑伯的纳谏认错,也令人印象深刻。第四句话指出课堂讨论上同学们的不同见解:佚之狐是为个人得失推卸责任,郑伯危难之际才想起烛之武,是识人不明。

可见,材料对烛之武、佚之狐和郑伯三人在国家危难之际的表现进行了点评,这也是考生审题的关键,并且体现了思辨性。烛之武,在国家危难之时,不计前嫌,放弃个人得失,不顾个人安危,只身进入秦营见秦伯,足见其义、勇。面对秦伯时,烛之武句句从秦国利益出发,而绝口不提郑国利益,层层深入,句句击中要害,可见他是一个有智谋,关心世事的爱国之士。郑伯,对外游走于强国之间,为郑国争取最大的生存空间,可谓殚精竭虑;对内善于纳谏,善用人才,绝对是时代的“强者”。而面对烛之武的抱怨,他勇于自责,能屈能伸,不失为大丈夫。换个角度来看,烛之武有勇有谋,腹有韬略和才华,郑伯却一直没有发现并重用他,到国家危难之际才委以重任,确实是识人不明。而且正因为郑伯在楚、晋两个强国之间摇摆不定,三心二意,立场不坚定,才贻人口实,给国家带来了这场兵祸。佚之狐在关键时刻,向郑伯推荐了能够力挽狂澜的烛之武,勇于让贤,的确慧眼识珠,有甘当绿叶的胸怀。而换一个角度来说,佚之狐在关键时刻,身居其位,却“不谋其政”,将国家生死存亡的大事推卸给烛之武,把本属于自己肩上的责任转嫁给了烛之武,亦有只为个人得失之嫌。提示语中“感触最深”,其实就是这三个人都让人感触深刻,但是,相比其他两位,第三个让人感触最深。因此,写作的时候,要进行比较。通过比较权衡,最终得出“感触最深”者到底是谁。

从“阐释你自己的观点”可知,文体是议论文。考生首先要确定“感触最深”者,比如写郑伯,先分析郑国身处齐楚、秦晋等强国之间,可谓在夹缝中求生,郑文公对外游走于强国之间,对内善于纳谏,善用人才,绝对是时代的“强者”。然后写“狭路相逢勇者胜”,只有在夹缝中,人才能发挥自己最大的潜力;写“物竞天择,适者生存”,不要惧怕压力,要在夹缝中求得一线生机。最后批评某些人一遇到问题就躺平,不敢面对,他们应当学一学郑伯,即使面临灭国之灾也要努力求生。观点要鲜明,中心要明确,重点突出,条理清晰。

[参考立意] ①临危受命,不避艰险;②家国为大,私利为末;③善于倾听,从谏如流;④礼贤下士,勇于自责;⑤甘为绿叶,大度为国。

[优秀范文]

知人者智,自知者明

昔有佚之狐,有知人之智,向郑伯举荐烛之武,让烛之武凭借其三寸不烂之舌,智退秦师。他人皆赞誉烛之武之智,郑伯从谏如流、知人善任。而我最敬佩的是佚之狐,因为知人者智,自知者明。

知人者智,知人方能举荐贤才,才不至有怀才不遇之遗憾。《论语》有言:“不患人之不己知,患不知人也。”知人实为不易。烛之武心怀凌云之志,能言善辩,然而无伯乐举荐,只得湮没无闻。郑国临难,佚之狐慧眼识珠,向郑伯举荐烛之武,说如果烛之武面见秦伯,一定能凭借口舌之功,智退秦国军队。烛之武感念佚之狐的举荐和郑伯的信任,于是“一言之辩重于九鼎之宝,三寸之舌强于百万雄师”。历史会铭记烛之武的“老骥伏枥,志在千里”,更会镌刻下佚之狐的知人之智。

揆诸历史,多少贤才因没有遇到鲍叔、佚之狐这样的伯乐而壮志难酬。李太白高吟“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”而遭赐金放还;杜子美高歌“致君尧舜上,再使风俗淳”而志向难遂;陆放翁悲吟“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”而壮志难酬;辛稼轩悲叹“栏杆拍遍,无人会,登临意”而君主不知。古往今来,多少英雄豪杰难成大业,就难在少一知己。正因如此,韩昌黎才会发出“千里马常有,而伯乐不常有”的哀叹。

自知者明,自知方能发现别人亮点,才不至于有刚愎自用之遗憾。有人说佚之狐推卸责任,嫁祸烛之武,“在其位”却“不谋其政”,为的是个人得失。而我要说,佚之狐是有自知之明,知道自己无法胜任,才推荐了烛之武。设想,如果佚之狐去见秦君,能不能退秦君就不得而知了,相反,还可能为郑国再引祸水。

苏格拉底“认识你自己”的灵魂发问引人深思。处在鲍叔之位,如果对自己没有清醒的认识,刚愎自用,发现不了管仲的治国才能,恐怕齐桓公难成九合诸侯、一匡天下之功。所以只有先自知,才能有知人之智。刘邦就有自知之明,他自知运筹帷幄不如张良,安国抚民不如萧何,行军打仗不如韩信,但他能将这三杰收之麾下,自知与知人配合无垠,终开创汉朝之基业。

而反观荆轲,明知要等友人上路,刺杀秦王的可能才大一些。而在太子丹的催促下就贸然上路。且对自己的剑术预估过高,陶渊明曾感叹“惜哉剑术疏,奇功遂不成”,此外,秦武阳毕竟没见多大世面,自己还需要帮他掩饰。可谓既无自知之明,又无知人之智。

在竞争激烈的当下,自知自己的长短,然后见贤思齐,取长补短,才能在共赢中谱写新篇。

【点评】 本文从阐述观点的角度展现,开篇即亮出敬佩佚之狐的立场,紧接着通过丰富的历史典故和名人名言,有力论证了“知人者智,自知者明”的观点。文章逻辑清晰,先分别论述知人与自知的重要性,再通过对比手法突出两者结合的价值,结构严谨。同时,语言生动,引用恰当,增强了论证的说服力和感染力。整体而言,本文观点鲜明,论据充分,论证有力,结构清晰,语言生动,是一篇优秀的阐述自己观点的范文。

1/1

同课章节目录