09 板块一 专题一 练案9 《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》(教师版)-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 09 板块一 专题一 练案9 《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》(教师版)-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 306.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:48 | ||

图片预览

文档简介

练案9 《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》

复习任务 1.梳理和积累《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》中的文言知识点。 2.背诵和默写《〈论语〉十二章》《大学之道》。

再读全文,解释加点的词语的含义或用法。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏[________]于事而慎[________]于言,就[________]有道[__________________]而正[________]焉,可谓好学也已。”(《学而》)

子曰:“人而[____________]不仁,如礼何[__________________]?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

子曰:“朝闻道[__________],夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“君子喻[______________]于义,小人喻于利。”(《里仁》)

子曰:“见贤[________]思齐[________________]焉,见不贤而内自省[________]也。”(《里仁》)

子曰:“质[________]胜[________]文[________]则野[__________],文胜质则史[__________]。文质彬彬,然后[__________]君子。”(《雍也》)

曾子曰:“士不可以不弘[____________________]毅[________],任重而道远。仁以为[____________]己任[____________],不亦重[____________]乎?死而后已[__________],不亦远[____________]乎?”(《泰伯》)

子曰:“譬如为山,未成一篑,止[____________],吾止也。譬如平[__________]地,虽覆[__________]一篑[__________],进[__________],吾往也。”(《子罕》)

子曰:“知[__________]者不惑[__________],仁者不忧[__________],勇者不惧[__________]。”(《子罕》)

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日[____________]克[________]己复礼[________],天下归[________]仁焉。为[__________]仁由[__________]己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目[__________]。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏[____________],请事[________]斯语矣。”(《颜渊》)

子贡问曰:“有一言[______________]而可以终身行[__________]之者乎?”子曰:“其‘恕’[__________]乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子[________________]何[________]莫学夫[__________]《诗》?《诗》可以兴[__________],可以观[______________________________],可以群[________________],可以怨[____________]。迩[__________]之事[__________]父,远之事君。多识[__________]于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

[答案] 敏(勤勉) 慎(谨慎) 就(走向,接近) 有道(指有才艺或有道德的人) 正(匡正,端正) 而(如果) 如礼何(怎样对待礼呢) 道(真理) 喻(知晓,明白) 贤(贤能的人) 思齐(想着向他看齐) 省(反省) 质(质朴、朴实) 胜(超过) 文(华美、文采) 野(粗野、鄙俗) 史(虚饰,浮夸) 然后(这样之后) 弘(广、大,这里指志向远大) 毅(刚毅,坚强) 以为(把……作为) 任(责任) 重(沉重) 已(停止,罢休) 远(遥远) 止(停止) 平(平整,填平) 覆(填,倒入) 篑(盛土的竹筐) 进(坚持下去,继续) 知(同“智”) 惑(疑惑) 忧(忧愁) 惧(畏惧) 一日(一旦) 克(约束) 复礼(归复于礼) 归(称赞,称许) 为(实行) 由(靠) 目(条目,细则) 不敏(愚钝) 事(实践,从事) 言(字) 行(奉行,实践) 恕(仁爱,推己及人) 小子(老师对学生的称呼) 何(为什么) 夫(那) 兴(指激发人的情感) 观(指观察政治的得失、风俗的盛衰) 群(指提高人际交往能力) 怨(指讽刺时政) 迩(近) 事(侍奉) 识(知道)

结合上面的梳理,回答问题。

一、通假字

知者不惑_____________________________________________________________

[答案] 知,同“智”,明智,聪明

二、一词多义

(1)而

(2)就

(3)重

(4)复

(5)行

[答案] (1)连词,表示进一步,相当于“而且” 连词,表示假设,相当于“如果” 连词,表示顺承,相当于“就” (2)动词,走向,接近 动词,成就 (3)形容词,重大,重要 动词,重视,看重 形容词,重叠 量词,层 副词,再次,重新 (4)动词,归复 动词,回答,答复。这里是辩解的意思 副词,再,又 形容词,重叠,重复 (5)动词,奉行,实践 动词,行走,同行 名词,行为,品行 副词,将,将要

三、词类活用

(1)就有道而正焉______________________________________________________

(2)朝闻道,夕死可矣___________________________________________________

(3)见贤思齐焉________________________________________________________

[答案] (1)形容词作动词,匡正 (2)名词作状语,在早晨,在傍晚 (3)形容词作名词,有德行的人,有才能的人

四、古今异义

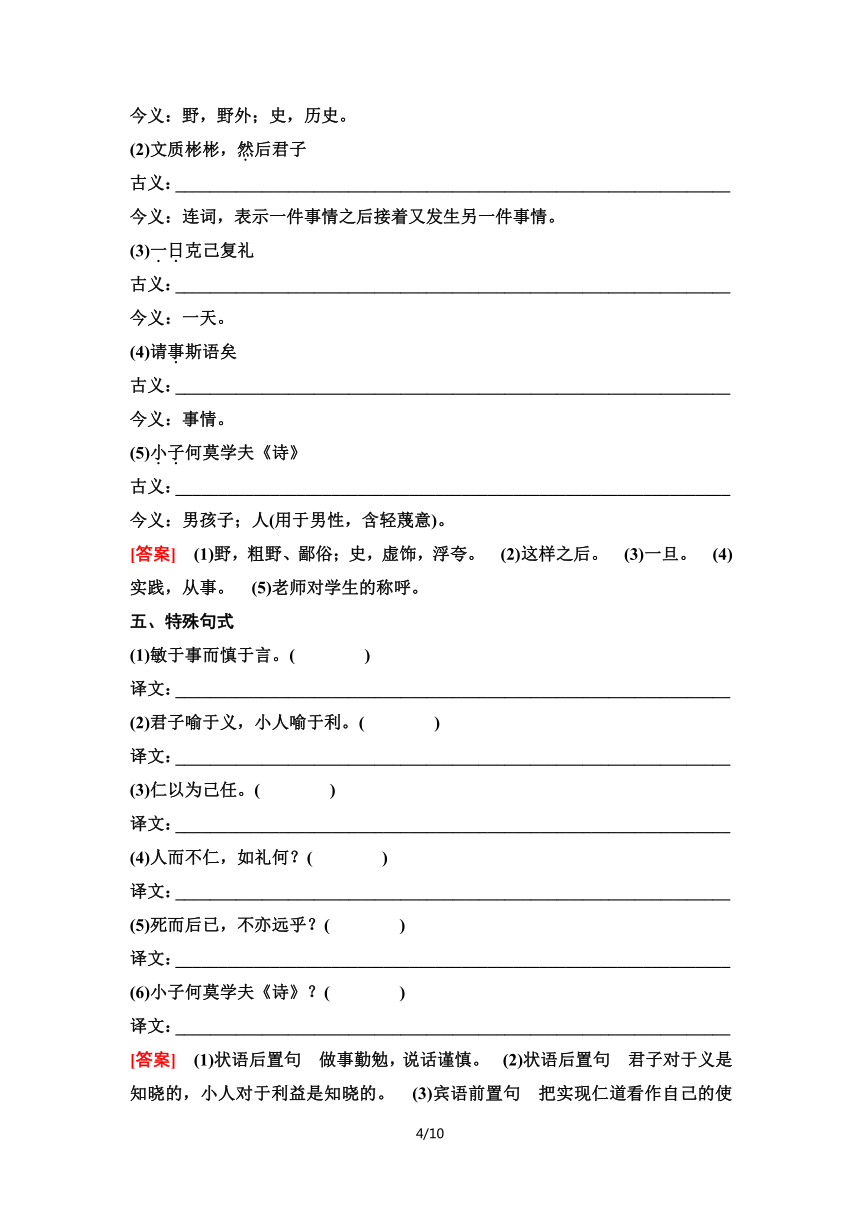

(1)质胜文则野,文胜质则史

古义:________________________________________________________________

今义:野,野外;史,历史。

(2)文质彬彬,然后君子

古义:________________________________________________________________

今义:连词,表示一件事情之后接着又发生另一件事情。

(3)一日克己复礼

古义:________________________________________________________________

今义:一天。

(4)请事斯语矣

古义:________________________________________________________________

今义:事情。

(5)小子何莫学夫《诗》

古义:________________________________________________________________

今义:男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)。

[答案] (1)野,粗野、鄙俗;史,虚饰,浮夸。 (2)这样之后。 (3)一旦。 (4)实践,从事。 (5)老师对学生的称呼。

五、特殊句式

(1)敏于事而慎于言。( )

译文:________________________________________________________________

(2)君子喻于义,小人喻于利。( )

译文:________________________________________________________________

(3)仁以为己任。( )

译文:________________________________________________________________

(4)人而不仁,如礼何?( )

译文:________________________________________________________________

(5)死而后已,不亦远乎?( )

译文:________________________________________________________________

(6)小子何莫学夫《诗》?( )

译文:________________________________________________________________

[答案] (1)状语后置句 做事勤勉,说话谨慎。 (2)状语后置句 君子对于义是知晓的,小人对于利益是知晓的。 (3)宾语前置句 把实现仁道看作自己的使命。 (4)固定句式,如……何 一个人如果没有仁爱之心,怎样对待礼呢? (5)固定句式,不……乎 直到死才能停止,这不是很遥远吗? (6)固定句式,何莫 学生们,为什么不学《诗》呢?

六、文化常识积累(判断下列说法的正误)

(1)“小人”指地位低下的人,平民百姓,是统治者对劳动者的蔑称;又指人格卑鄙或见识短浅的人。前者与“大人”相对,后者与“君子”相对。 ( )

(2)在春秋时期,“士”的地位居于卿大夫与庶民之间,处于贵族的最低层。“士”也泛指读书人。 ( )

(3)儒家所称道的“礼”可谓包罗万象,其内容涵盖政治制度、宗教仪式和社会风俗习惯等。 ( )

[答案] (1)√ (2)√ (3)√

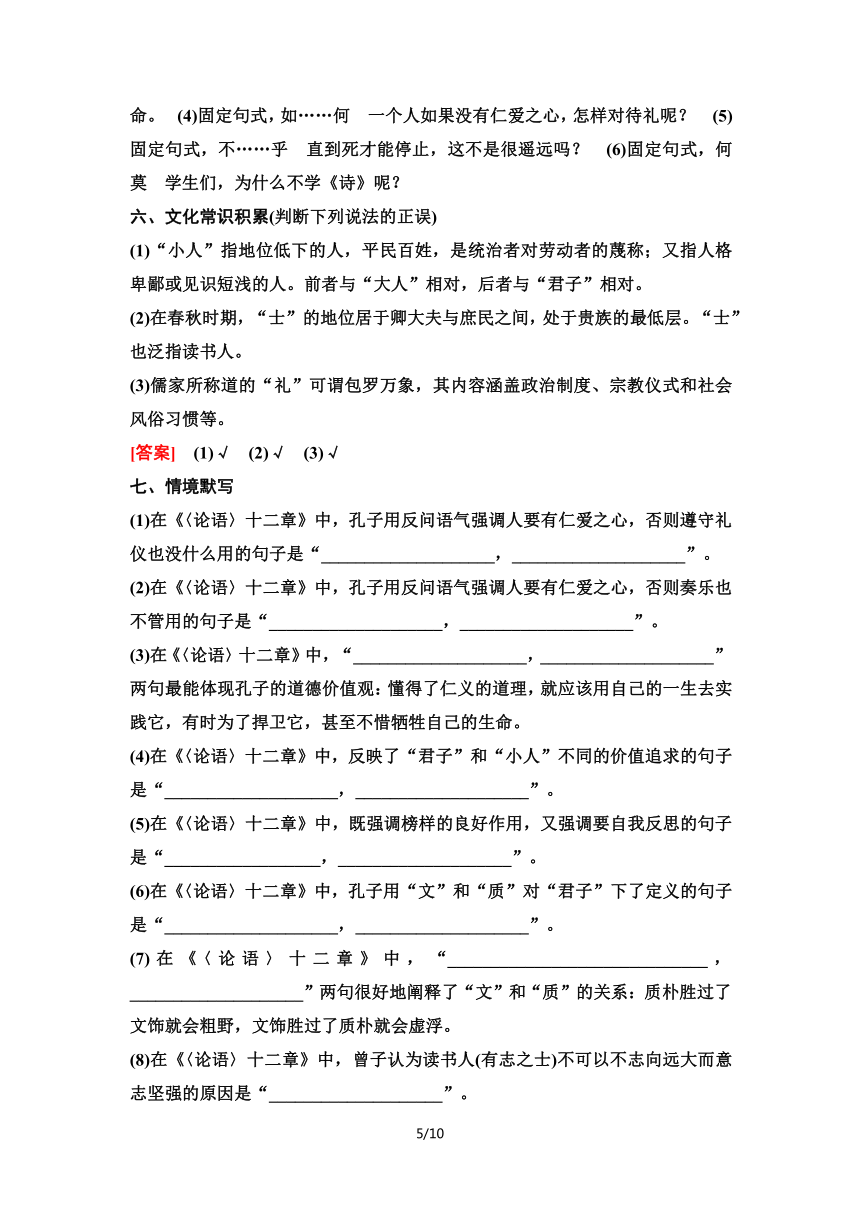

七、情境默写

(1)在《〈论语〉十二章》中,孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子是“____________________,____________________”。

(2)在《〈论语〉十二章》中,孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则奏乐也不管用的句子是“____________________,____________________”。

(3)在《〈论语〉十二章》中,“____________________,____________________”两句最能体现孔子的道德价值观:懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

(4)在《〈论语〉十二章》中,反映了“君子”和“小人”不同的价值追求的句子是“____________________,____________________”。

(5)在《〈论语〉十二章》中,既强调榜样的良好作用,又强调要自我反思的句子是“__________________,____________________”。

(6)在《〈论语〉十二章》中,孔子用“文”和“质”对“君子”下了定义的句子是“____________________,____________________”。

(7)在《〈论语〉十二章》中,“______________________________,____________________”两句很好地阐释了“文”和“质”的关系:质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮。

(8)在《〈论语〉十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)不可以不志向远大而意志坚强的原因是“____________________”。

[答案] (1)人而不仁 如礼何 (2)人而不仁 如乐何 (3)朝闻道 夕死可矣 (4)君子喻于义 小人喻于利 (5)见贤思齐焉 见不贤而内自省也 (6)文质彬彬 然后君子 (7)质胜文则野 文胜质则史 (8)任重而道远

再读全文,解释加点的词语的含义或用法。

大学之道[________],在明[________]明[________]德,在亲[________]民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安[________]而后能虑,虑[________]而后能得[________]。物有本[__________]末[________],事有终始[____________],知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治[__________]其国者,先齐[______________]其家。欲齐其家者,先修[________]其身。欲修其身者,先正[__________]其心。欲正其心者,先诚[________]其意。欲诚其意者,先致其知[__________________________________]。致知在格物[____________________]。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人[__________],壹是[__________]皆以修身为本。

[答案] 道(宗旨,原则) 明(动词,彰明) 明(美好的) 亲(亲近爱抚) 安(性情安和) 虑(思虑精详) 得(处事合宜) 本(根本) 末(枝节) 终始(结束开始) 治(治理) 齐(使……整齐有序) 修(修养) 正(使……正) 诚(使……真诚) 致其知(获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致) 格物(推究事物的原理) 庶人(平民百姓) 壹是(一概,一律)

结合上面的梳理,回答问题。

一、一词多义

(1)诚

(2)修

(3)明

(4)以

(5)本

(6)则

[答案] (1)形容词,使……真诚 副词,实在,的确 名词,真心,诚心 副词,果真,如果 (2)动词,修养 形容词,美好的 (3)形容词,美好的 形容词,明智 (4)连词,相当于“而”,不译 介词,把 (5)形容词,根本 形容词,本来的,原来的 动词,考察,探究 名词,根 (6)连词,那么 连词,就,便 副词,就是 连词,却

二、词类活用

(1)大学之道,在明明德_________________________________________________

(2)先齐其家__________________________________________________________

(3)先正其心__________________________________________________________

(4)先诚其意__________________________________________________________

(5)致知在格物________________________________________________________

[答案] (1)形容词作动词,彰明 (2)形容词的使动用法,使……整齐有序 (3)形容词的使动用法,使……正 (4)形容词的使动用法,使……真诚 (5)名词作动词,推究

三、古今异义

大学之道

古义:________________________________________________________________

今义:实施高等教育的学校的一种,包括综合大学和专科大学、学院。

[答案] 一是“博学”的意思;二是相对于小学而言的教以穷理、正心、修身、治人的学问。

四、特殊句式

古之欲明明德于天下者。( )

译文:________________________________________________________________

[答案] 状语后置句 古代想要在天下人面前彰明美德的人。

五、文化常识积累(判断下列说法的正误)

(1)“四书”,宋代朱熹抽取《礼记》中的《大学》《中庸》两篇,与《论语》《孟子》编在一起,合称“四书”。 ( )

(2)六艺,指礼、乐、射、御、书、数六种技能,也指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。 ( )

[答案] (1)√ (2)√

再读全文,解释加点的词语的含义或用法。

孟子曰:“人皆有不忍人[______________]之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以[____________]不忍人之心行[__________]不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍[__________]见孺子[__________]将入于井,皆有怵惕[________]恻隐[____________________]之心;非所以内交[________________]于孺子之父母也,非所以要誉[________________________]于乡党[__________]朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶[______________]之心,非人也;无辞让[________]之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端[________]也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端[__________]也,犹其有四体[__________]也。有是四端而自谓不能者,自贼[________]者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我[____________]者,知皆扩而充之矣,若火之始然[__________],泉之始达[________________]。苟[__________]能充[__________]之,足以[________]保[________]四海;苟不充之,不足以事[________]父母。”

[答案] 忍人(狠心对待别人) 以(用) 行(施行) 乍(突然、忽然) 孺子(小孩) 怵惕(惊骇,恐惧) 恻隐[哀痛,怜悯(别人的不幸)] 内交(结交。“内”,同“纳”) 要誉(博取名誉。要,求取) 乡党(同乡) 羞恶(对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶) 辞让(谦逊推让) 端(萌芽,发端) 四端(四种德行) 四体(四肢) 贼(伤害) 我(自己) 然(同“燃”) 达(流通,指泉水涌出) 苟(如果) 充(扩充) 以(来) 保(安定) 事(侍奉)

结合上面的梳理,回答问题。

一、通假字

(1)非所以内交于孺子之父母也__________________________________________

(2)若火之始然________________________________________________________

[答案] (1)内,同“纳”,结交 (2)然,同“燃”,燃烧

二、一词多义

(1)是

(2)事

(3)辞

(4)之

[答案] (1)关系词,表肯定判断 形容词,正确 代词,此,这 助词,宾语前置的标志 (2)动词,侍奉 名词,事情 (3)动词,推辞 动词,辞别 (4)助词,用于主谓之间,取消句子的独立性 代词,代指天下

三、词类活用

(1)有是四端而自谓不能者,自贼者也_____________________________________

(2)苟能充之,足以保四海_______________________________________________

[答案] (1)名词作动词,伤害 (2)使动用法,使……安定

四、古今异义

(1)人皆有不忍人之心

古义:________________________________________________________________

今义:残忍的人;硬心肠的人。

(2)无侧隐之心,非人也

古义:________________________________________________________________

今义:指不属于人应有的。

[答案] (1)狠心对待别人。 (2)不是人。

五、特殊句式

(1)无恻隐之心,非人也。( )

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)有是四端而自谓不能者,自贼者也。( )

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(3)非所以要誉于乡党朋友也。( )

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[答案] (1)判断句 没有同情之心,就不是人。 (2)判断句 有这四种发端却说自己不行的人,是自己伤害自己。 (3)状语后置句 不是因为要在同乡朋友那里求取名誉。

1/1

复习任务 1.梳理和积累《〈论语〉十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》中的文言知识点。 2.背诵和默写《〈论语〉十二章》《大学之道》。

再读全文,解释加点的词语的含义或用法。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏[________]于事而慎[________]于言,就[________]有道[__________________]而正[________]焉,可谓好学也已。”(《学而》)

子曰:“人而[____________]不仁,如礼何[__________________]?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

子曰:“朝闻道[__________],夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“君子喻[______________]于义,小人喻于利。”(《里仁》)

子曰:“见贤[________]思齐[________________]焉,见不贤而内自省[________]也。”(《里仁》)

子曰:“质[________]胜[________]文[________]则野[__________],文胜质则史[__________]。文质彬彬,然后[__________]君子。”(《雍也》)

曾子曰:“士不可以不弘[____________________]毅[________],任重而道远。仁以为[____________]己任[____________],不亦重[____________]乎?死而后已[__________],不亦远[____________]乎?”(《泰伯》)

子曰:“譬如为山,未成一篑,止[____________],吾止也。譬如平[__________]地,虽覆[__________]一篑[__________],进[__________],吾往也。”(《子罕》)

子曰:“知[__________]者不惑[__________],仁者不忧[__________],勇者不惧[__________]。”(《子罕》)

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日[____________]克[________]己复礼[________],天下归[________]仁焉。为[__________]仁由[__________]己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目[__________]。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏[____________],请事[________]斯语矣。”(《颜渊》)

子贡问曰:“有一言[______________]而可以终身行[__________]之者乎?”子曰:“其‘恕’[__________]乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子[________________]何[________]莫学夫[__________]《诗》?《诗》可以兴[__________],可以观[______________________________],可以群[________________],可以怨[____________]。迩[__________]之事[__________]父,远之事君。多识[__________]于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

[答案] 敏(勤勉) 慎(谨慎) 就(走向,接近) 有道(指有才艺或有道德的人) 正(匡正,端正) 而(如果) 如礼何(怎样对待礼呢) 道(真理) 喻(知晓,明白) 贤(贤能的人) 思齐(想着向他看齐) 省(反省) 质(质朴、朴实) 胜(超过) 文(华美、文采) 野(粗野、鄙俗) 史(虚饰,浮夸) 然后(这样之后) 弘(广、大,这里指志向远大) 毅(刚毅,坚强) 以为(把……作为) 任(责任) 重(沉重) 已(停止,罢休) 远(遥远) 止(停止) 平(平整,填平) 覆(填,倒入) 篑(盛土的竹筐) 进(坚持下去,继续) 知(同“智”) 惑(疑惑) 忧(忧愁) 惧(畏惧) 一日(一旦) 克(约束) 复礼(归复于礼) 归(称赞,称许) 为(实行) 由(靠) 目(条目,细则) 不敏(愚钝) 事(实践,从事) 言(字) 行(奉行,实践) 恕(仁爱,推己及人) 小子(老师对学生的称呼) 何(为什么) 夫(那) 兴(指激发人的情感) 观(指观察政治的得失、风俗的盛衰) 群(指提高人际交往能力) 怨(指讽刺时政) 迩(近) 事(侍奉) 识(知道)

结合上面的梳理,回答问题。

一、通假字

知者不惑_____________________________________________________________

[答案] 知,同“智”,明智,聪明

二、一词多义

(1)而

(2)就

(3)重

(4)复

(5)行

[答案] (1)连词,表示进一步,相当于“而且” 连词,表示假设,相当于“如果” 连词,表示顺承,相当于“就” (2)动词,走向,接近 动词,成就 (3)形容词,重大,重要 动词,重视,看重 形容词,重叠 量词,层 副词,再次,重新 (4)动词,归复 动词,回答,答复。这里是辩解的意思 副词,再,又 形容词,重叠,重复 (5)动词,奉行,实践 动词,行走,同行 名词,行为,品行 副词,将,将要

三、词类活用

(1)就有道而正焉______________________________________________________

(2)朝闻道,夕死可矣___________________________________________________

(3)见贤思齐焉________________________________________________________

[答案] (1)形容词作动词,匡正 (2)名词作状语,在早晨,在傍晚 (3)形容词作名词,有德行的人,有才能的人

四、古今异义

(1)质胜文则野,文胜质则史

古义:________________________________________________________________

今义:野,野外;史,历史。

(2)文质彬彬,然后君子

古义:________________________________________________________________

今义:连词,表示一件事情之后接着又发生另一件事情。

(3)一日克己复礼

古义:________________________________________________________________

今义:一天。

(4)请事斯语矣

古义:________________________________________________________________

今义:事情。

(5)小子何莫学夫《诗》

古义:________________________________________________________________

今义:男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)。

[答案] (1)野,粗野、鄙俗;史,虚饰,浮夸。 (2)这样之后。 (3)一旦。 (4)实践,从事。 (5)老师对学生的称呼。

五、特殊句式

(1)敏于事而慎于言。( )

译文:________________________________________________________________

(2)君子喻于义,小人喻于利。( )

译文:________________________________________________________________

(3)仁以为己任。( )

译文:________________________________________________________________

(4)人而不仁,如礼何?( )

译文:________________________________________________________________

(5)死而后已,不亦远乎?( )

译文:________________________________________________________________

(6)小子何莫学夫《诗》?( )

译文:________________________________________________________________

[答案] (1)状语后置句 做事勤勉,说话谨慎。 (2)状语后置句 君子对于义是知晓的,小人对于利益是知晓的。 (3)宾语前置句 把实现仁道看作自己的使命。 (4)固定句式,如……何 一个人如果没有仁爱之心,怎样对待礼呢? (5)固定句式,不……乎 直到死才能停止,这不是很遥远吗? (6)固定句式,何莫 学生们,为什么不学《诗》呢?

六、文化常识积累(判断下列说法的正误)

(1)“小人”指地位低下的人,平民百姓,是统治者对劳动者的蔑称;又指人格卑鄙或见识短浅的人。前者与“大人”相对,后者与“君子”相对。 ( )

(2)在春秋时期,“士”的地位居于卿大夫与庶民之间,处于贵族的最低层。“士”也泛指读书人。 ( )

(3)儒家所称道的“礼”可谓包罗万象,其内容涵盖政治制度、宗教仪式和社会风俗习惯等。 ( )

[答案] (1)√ (2)√ (3)√

七、情境默写

(1)在《〈论语〉十二章》中,孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子是“____________________,____________________”。

(2)在《〈论语〉十二章》中,孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则奏乐也不管用的句子是“____________________,____________________”。

(3)在《〈论语〉十二章》中,“____________________,____________________”两句最能体现孔子的道德价值观:懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。

(4)在《〈论语〉十二章》中,反映了“君子”和“小人”不同的价值追求的句子是“____________________,____________________”。

(5)在《〈论语〉十二章》中,既强调榜样的良好作用,又强调要自我反思的句子是“__________________,____________________”。

(6)在《〈论语〉十二章》中,孔子用“文”和“质”对“君子”下了定义的句子是“____________________,____________________”。

(7)在《〈论语〉十二章》中,“______________________________,____________________”两句很好地阐释了“文”和“质”的关系:质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮。

(8)在《〈论语〉十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)不可以不志向远大而意志坚强的原因是“____________________”。

[答案] (1)人而不仁 如礼何 (2)人而不仁 如乐何 (3)朝闻道 夕死可矣 (4)君子喻于义 小人喻于利 (5)见贤思齐焉 见不贤而内自省也 (6)文质彬彬 然后君子 (7)质胜文则野 文胜质则史 (8)任重而道远

再读全文,解释加点的词语的含义或用法。

大学之道[________],在明[________]明[________]德,在亲[________]民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安[________]而后能虑,虑[________]而后能得[________]。物有本[__________]末[________],事有终始[____________],知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治[__________]其国者,先齐[______________]其家。欲齐其家者,先修[________]其身。欲修其身者,先正[__________]其心。欲正其心者,先诚[________]其意。欲诚其意者,先致其知[__________________________________]。致知在格物[____________________]。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人[__________],壹是[__________]皆以修身为本。

[答案] 道(宗旨,原则) 明(动词,彰明) 明(美好的) 亲(亲近爱抚) 安(性情安和) 虑(思虑精详) 得(处事合宜) 本(根本) 末(枝节) 终始(结束开始) 治(治理) 齐(使……整齐有序) 修(修养) 正(使……正) 诚(使……真诚) 致其知(获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致) 格物(推究事物的原理) 庶人(平民百姓) 壹是(一概,一律)

结合上面的梳理,回答问题。

一、一词多义

(1)诚

(2)修

(3)明

(4)以

(5)本

(6)则

[答案] (1)形容词,使……真诚 副词,实在,的确 名词,真心,诚心 副词,果真,如果 (2)动词,修养 形容词,美好的 (3)形容词,美好的 形容词,明智 (4)连词,相当于“而”,不译 介词,把 (5)形容词,根本 形容词,本来的,原来的 动词,考察,探究 名词,根 (6)连词,那么 连词,就,便 副词,就是 连词,却

二、词类活用

(1)大学之道,在明明德_________________________________________________

(2)先齐其家__________________________________________________________

(3)先正其心__________________________________________________________

(4)先诚其意__________________________________________________________

(5)致知在格物________________________________________________________

[答案] (1)形容词作动词,彰明 (2)形容词的使动用法,使……整齐有序 (3)形容词的使动用法,使……正 (4)形容词的使动用法,使……真诚 (5)名词作动词,推究

三、古今异义

大学之道

古义:________________________________________________________________

今义:实施高等教育的学校的一种,包括综合大学和专科大学、学院。

[答案] 一是“博学”的意思;二是相对于小学而言的教以穷理、正心、修身、治人的学问。

四、特殊句式

古之欲明明德于天下者。( )

译文:________________________________________________________________

[答案] 状语后置句 古代想要在天下人面前彰明美德的人。

五、文化常识积累(判断下列说法的正误)

(1)“四书”,宋代朱熹抽取《礼记》中的《大学》《中庸》两篇,与《论语》《孟子》编在一起,合称“四书”。 ( )

(2)六艺,指礼、乐、射、御、书、数六种技能,也指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。 ( )

[答案] (1)√ (2)√

再读全文,解释加点的词语的含义或用法。

孟子曰:“人皆有不忍人[______________]之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以[____________]不忍人之心行[__________]不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍[__________]见孺子[__________]将入于井,皆有怵惕[________]恻隐[____________________]之心;非所以内交[________________]于孺子之父母也,非所以要誉[________________________]于乡党[__________]朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶[______________]之心,非人也;无辞让[________]之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端[________]也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端[__________]也,犹其有四体[__________]也。有是四端而自谓不能者,自贼[________]者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我[____________]者,知皆扩而充之矣,若火之始然[__________],泉之始达[________________]。苟[__________]能充[__________]之,足以[________]保[________]四海;苟不充之,不足以事[________]父母。”

[答案] 忍人(狠心对待别人) 以(用) 行(施行) 乍(突然、忽然) 孺子(小孩) 怵惕(惊骇,恐惧) 恻隐[哀痛,怜悯(别人的不幸)] 内交(结交。“内”,同“纳”) 要誉(博取名誉。要,求取) 乡党(同乡) 羞恶(对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶) 辞让(谦逊推让) 端(萌芽,发端) 四端(四种德行) 四体(四肢) 贼(伤害) 我(自己) 然(同“燃”) 达(流通,指泉水涌出) 苟(如果) 充(扩充) 以(来) 保(安定) 事(侍奉)

结合上面的梳理,回答问题。

一、通假字

(1)非所以内交于孺子之父母也__________________________________________

(2)若火之始然________________________________________________________

[答案] (1)内,同“纳”,结交 (2)然,同“燃”,燃烧

二、一词多义

(1)是

(2)事

(3)辞

(4)之

[答案] (1)关系词,表肯定判断 形容词,正确 代词,此,这 助词,宾语前置的标志 (2)动词,侍奉 名词,事情 (3)动词,推辞 动词,辞别 (4)助词,用于主谓之间,取消句子的独立性 代词,代指天下

三、词类活用

(1)有是四端而自谓不能者,自贼者也_____________________________________

(2)苟能充之,足以保四海_______________________________________________

[答案] (1)名词作动词,伤害 (2)使动用法,使……安定

四、古今异义

(1)人皆有不忍人之心

古义:________________________________________________________________

今义:残忍的人;硬心肠的人。

(2)无侧隐之心,非人也

古义:________________________________________________________________

今义:指不属于人应有的。

[答案] (1)狠心对待别人。 (2)不是人。

五、特殊句式

(1)无恻隐之心,非人也。( )

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)有是四端而自谓不能者,自贼者也。( )

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(3)非所以要誉于乡党朋友也。( )

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[答案] (1)判断句 没有同情之心,就不是人。 (2)判断句 有这四种发端却说自己不行的人,是自己伤害自己。 (3)状语后置句 不是因为要在同乡朋友那里求取名誉。

1/1

同课章节目录