21 板块一 专题一 学案21 文言断句的方法与步骤(教师版)-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接)

文档属性

| 名称 | 21 板块一 专题一 学案21 文言断句的方法与步骤(教师版)-2026版高三总复习一轮语文(教考衔接) |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 201.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 15:16:48 | ||

图片预览

文档简介

学案21 文言断句的方法与步骤

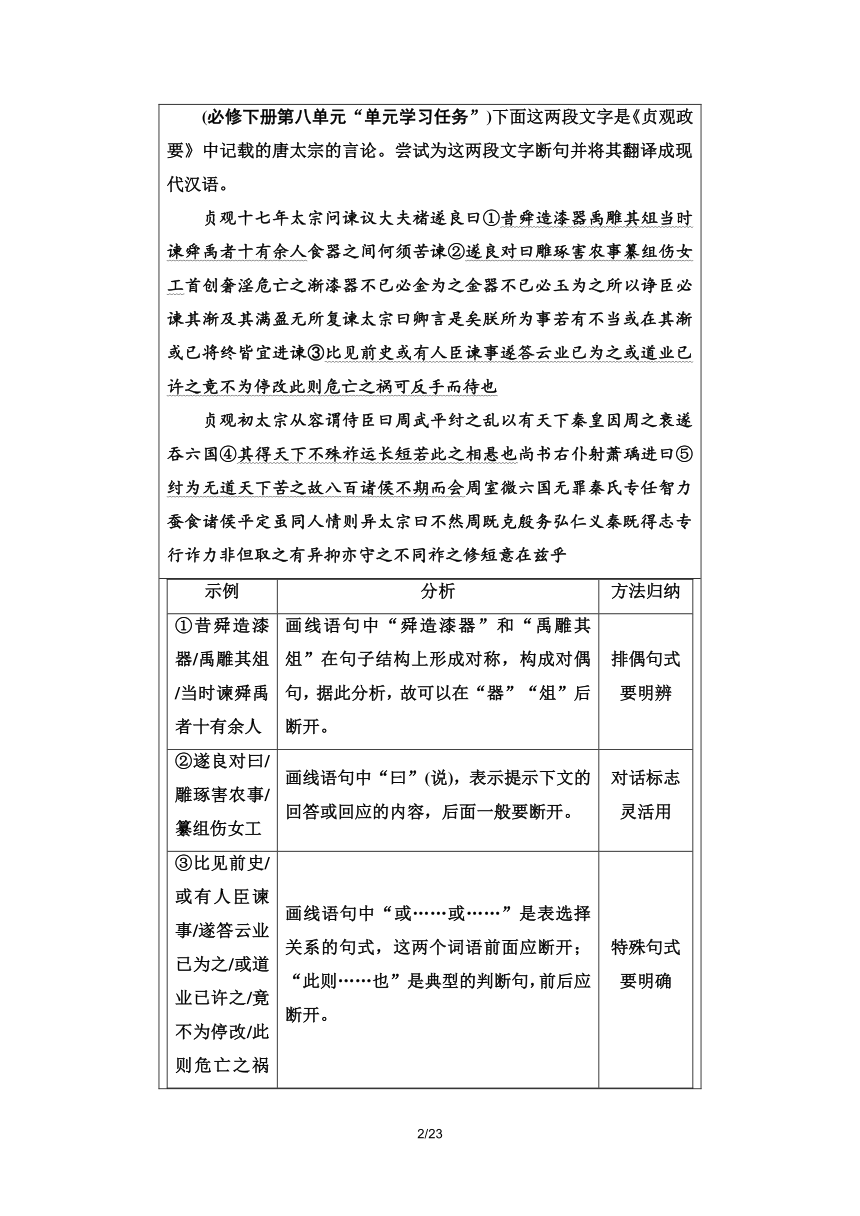

(必修下册第八单元“单元学习任务”)下面这两段文字是《贞观政要》中记载的唐太宗的言论。尝试为这两段文字断句并将其翻译成现代汉语。 贞观十七年太宗问谏议大夫褚遂良曰①昔舜造漆器禹雕其俎当时谏舜禹者十有余人食器之间何须苦谏②遂良对曰雕琢害农事纂组伤女工首创奢淫危亡之渐漆器不已必金为之金器不已必玉为之所以诤臣必谏其渐及其满盈无所复谏太宗曰卿言是矣朕所为事若有不当或在其渐或已将终皆宜进谏③比见前史或有人臣谏事遂答云业已为之或道业已许之竟不为停改此则危亡之祸可反手而待也 贞观初太宗从容谓侍臣曰周武平纣之乱以有天下秦皇因周之衰遂吞六国④其得天下不殊祚运长短若此之相悬也尚书右仆射萧瑀进曰⑤纣为无道天下苦之故八百诸侯不期而会周室微六国无罪秦氏专任智力蚕食诸侯平定虽同人情则异太宗曰不然周既克殷务弘仁义秦既得志专行诈力非但取之有异抑亦守之不同祚之修短意在兹乎

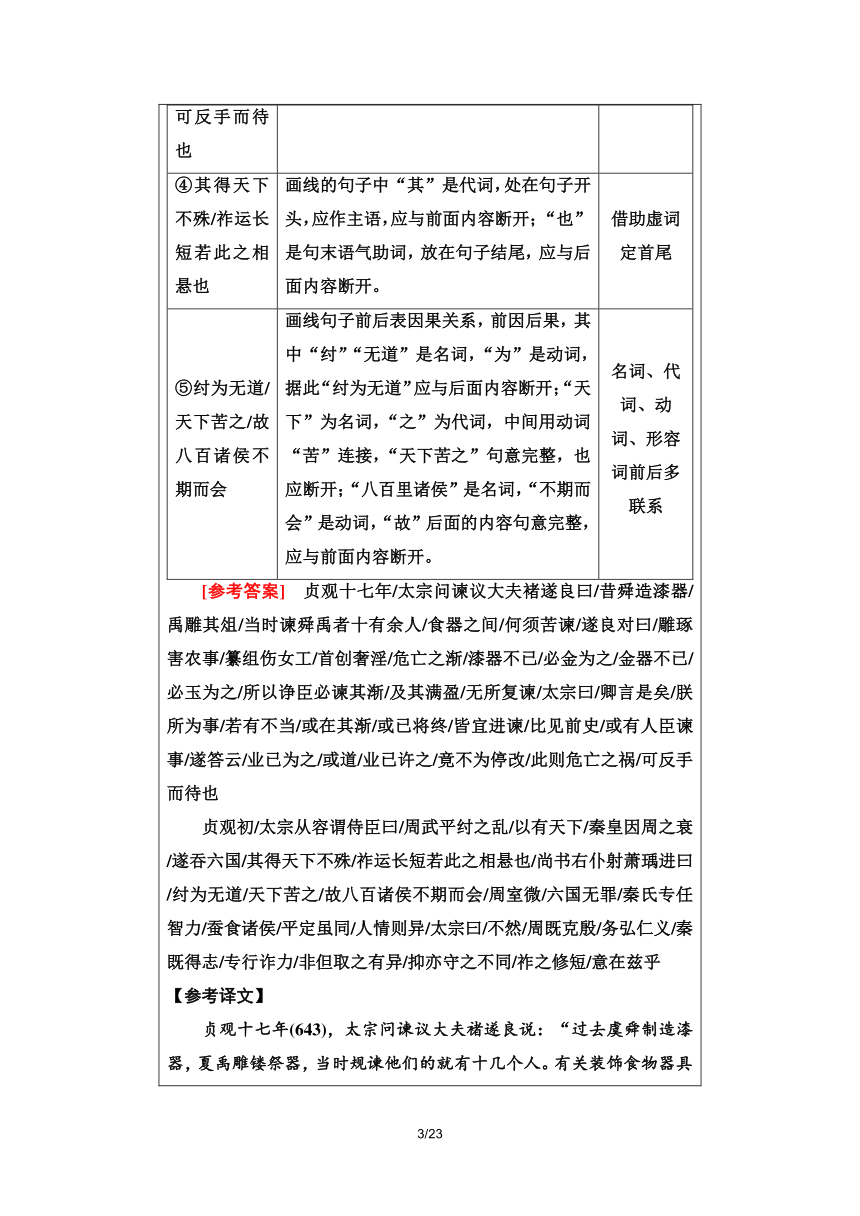

示例分析方法归纳①昔舜造漆器/禹雕其俎/当时谏舜禹者十有余人画线语句中“舜造漆器”和“禹雕其俎”在句子结构上形成对称,构成对偶句,据此分析,故可以在“器”“俎”后断开。排偶句式要明辨②遂良对曰/雕琢害农事/纂组伤女工画线语句中“曰”(说),表示提示下文的回答或回应的内容,后面一般要断开。对话标志灵活用③比见前史/或有人臣谏事/遂答云业已为之/或道业已许之/竟不为停改/此则危亡之祸可反手而待也画线语句中“或……或……”是表选择关系的句式,这两个词语前面应断开;“此则……也”是典型的判断句,前后应断开。特殊句式要明确④其得天下不殊/祚运长短若此之相悬也画线的句子中“其”是代词,处在句子开头,应作主语,应与前面内容断开;“也”是句末语气助词,放在句子结尾,应与后面内容断开。借助虚词定首尾⑤纣为无道/天下苦之/故八百诸侯不期而会画线句子前后表因果关系,前因后果,其中“纣”“无道”是名词,“为”是动词,据此“纣为无道”应与后面内容断开;“天下”为名词,“之”为代词,中间用动词“苦”连接,“天下苦之”句意完整,也应断开;“八百里诸侯”是名词,“不期而会”是动词,“故”后面的内容句意完整,应与前面内容断开。名词、代词、动词、形容词前后多联系

[参考答案] 贞观十七年/太宗问谏议大夫褚遂良曰/昔舜造漆器/禹雕其俎/当时谏舜禹者十有余人/食器之间/何须苦谏/遂良对曰/雕琢害农事/纂组伤女工/首创奢淫/危亡之渐/漆器不已/必金为之/金器不已/必玉为之/所以诤臣必谏其渐/及其满盈/无所复谏/太宗曰/卿言是矣/朕所为事/若有不当/或在其渐/或已将终/皆宜进谏/比见前史/或有人臣谏事/遂答云/业已为之/或道/业已许之/竟不为停改/此则危亡之祸/可反手而待也 贞观初/太宗从容谓侍臣曰/周武平纣之乱/以有天下/秦皇因周之衰/遂吞六国/其得天下不殊/祚运长短若此之相悬也/尚书右仆射萧瑀进曰/纣为无道/天下苦之/故八百诸侯不期而会/周室微/六国无罪/秦氏专任智力/蚕食诸侯/平定虽同/人情则异/太宗曰/不然/周既克殷/务弘仁义/秦既得志/专行诈力/非但取之有异/抑亦守之不同/祚之修短/意在兹乎 【参考译文】 贞观十七年(643),太宗问谏议大夫褚遂良说:“过去虞舜制造漆器,夏禹雕镂祭器,当时规谏他们的就有十几个人。有关装饰食物器具这些小事,何必要苦苦规谏?”褚遂良回答说:“雕刻器物会贻误农业生产,织造彩绣,就会加重妇女的负担。首创奢侈淫逸之风,这是国家危亡的开始。漆器不断做下去,一定又用金来做;金器不断做下去,一定又用玉来做。所以刚正的臣子一定在事情开始时加以劝阻,等到过失已多得不能再多时,就没有再规谏的必要了。”太宗说:“你说的对啊!我所做的事,如果有不妥当的,有的可能才开始,有的恐怕已快结束,(不管哪种情况)都应进言规谏。我近来看前代的史书,有的臣子向国君规谏事情,国君就回答说‘已经办过了’,或者说‘已经答应过了’。终究不停止并改正错误的做法。这样下去国家危亡的灾祸,可以像翻转手掌那样很快就会到来啊。” 贞观初年,太宗从容地对身边的大臣们说:“周武王平定了商纣王之乱,从而取得了天下;秦始皇趁周王室衰微,就吞并了六国。他们取得天下没有什么不同,为什么国运长短如此悬殊呢?”尚书右仆射萧瑀回答说:“商纣王暴虐无道,天下的人都痛恨他,所以八百诸侯不约而同地来与周武王会师(讨伐纣王)。周朝衰微,六国无罪,秦国完全是倚仗智诈暴力,逐渐吞并诸侯的。虽然同是平定天下,人们对待他们的态度却不一样。”太宗说:“这样的说法不对。周灭殷以后,努力推行仁义;秦国达到目的以后,却一味地施行欺诈和暴力,他们不仅在取得天下的方式上有差别,而且守护天下的方式也不相同。国运之所以有长有短,道理大概就在这里吧!”

联系上下文语境,利用句意信息断句

文言断句的基础在于对文意的领会,因此断句前首先要通读上下文,对不易断开的地方。认真推敲,在适当的地方断句。

文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。

《媭砧课诵图》者,不材拯官京师日之所作也。拯之官京师姊刘在家奉其老姑不能来就弟养今姑殁矣,姊复寄食宁氏姊于广州,阻于远行。拯自始官日,蓄志南归,以迄于今,颠顿荒忽,琐屑自牵,以不得遂其志。

(节选自王拯《〈媭砧课诵图〉序》)

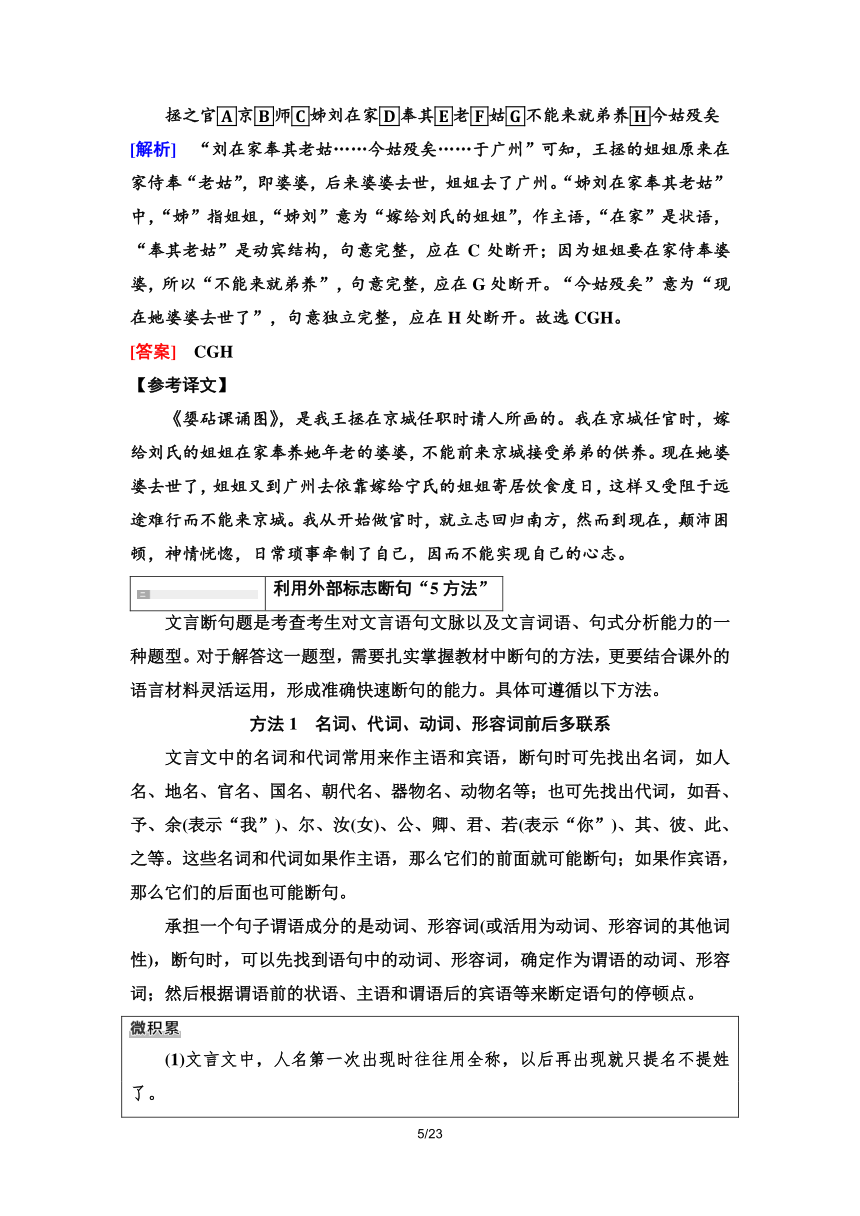

拯之官京师姊刘在家奉其老姑不能来就弟养今姑殁矣

[解析] “刘在家奉其老姑……今姑殁矣……于广州”可知,王拯的姐姐原来在家侍奉“老姑”,即婆婆,后来婆婆去世,姐姐去了广州。“姊刘在家奉其老姑”中,“姊”指姐姐,“姊刘”意为“嫁给刘氏的姐姐”,作主语,“在家”是状语,“奉其老姑”是动宾结构,句意完整,应在C处断开;因为姐姐要在家侍奉婆婆,所以“不能来就弟养”,句意完整,应在G处断开。“今姑殁矣”意为“现在她婆婆去世了”,句意独立完整,应在H处断开。故选CGH。

[答案] CGH

【参考译文】

《媭砧课诵图》,是我王拯在京城任职时请人所画的。我在京城任官时,嫁给刘氏的姐姐在家奉养她年老的婆婆,不能前来京城接受弟弟的供养。现在她婆婆去世了,姐姐又到广州去依靠嫁给宁氏的姐姐寄居饮食度日,这样又受阻于远途难行而不能来京城。我从开始做官时,就立志回归南方,然而到现在,颠沛困顿,神情恍惚,日常琐事牵制了自己,因而不能实现自己的心志。

利用外部标志断句“5方法”

文言断句题是考查考生对文言语句文脉以及文言词语、句式分析能力的一种题型。对于解答这一题型,需要扎实掌握教材中断句的方法,更要结合课外的语言材料灵活运用,形成准确快速断句的能力。具体可遵循以下方法。

方法1 名词、代词、动词、形容词前后多联系

文言文中的名词和代词常用来作主语和宾语,断句时可先找出名词,如人名、地名、官名、国名、朝代名、器物名、动物名等;也可先找出代词,如吾、予、余(表示“我”)、尔、汝(女)、公、卿、君、若(表示“你”)、其、彼、此、之等。这些名词和代词如果作主语,那么它们的前面就可能断句;如果作宾语,那么它们的后面也可能断句。

承担一个句子谓语成分的是动词、形容词(或活用为动词、形容词的其他词性),断句时,可以先找到语句中的动词、形容词,确定作为谓语的动词、形容词;然后根据谓语前的状语、主语和谓语后的宾语等来断定语句的停顿点。

(1)文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了。

(2)抓语句核心,一般是谓语动词,然后前后追问,进行推断。动词不能单独成句,后面往往有宾语。

(必修上册P122)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃,遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹,又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者定则也趣在法外者化机也。独画云乎哉!

——郑燮《题画》

意在笔先者定则也趣在法外者化机也。

[解析] “意”“趣”均为名词,在句中都充当主语,前面要断开;由“者……也……”来看,此处为判断句的标志,故可在“者”后断开。故正确的断句应是BDF。

[答案] BDF

【参考译文】

秋天在江馆时早起欣赏竹子,清晨的烟氲、旭日之影、露水蒸气等,都浮动在零散的竹枝与茂密的竹叶当中。欣赏如此美景,心胸不由得兴起强烈想要作画的灵感。其实心里面想画出来的竹子,并不是眼睛里面所看到的竹子,所以当磨好墨、展开纸,刚准备好要下笔,画出来的总是忽然有所改变,并不跟想象好的一样,因为用手画出来的竹子,也不是心里面想画的竹子。总而言之,想象的意境永远超越下笔所画的情象,这是不变的法则。表现在固定格式画法之外的意趣神韵,是一种超脱俗世所能领悟的化外机度,只有在画的世界才有这样子的表现哪!

(2024·新课标Ⅱ卷)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

文侯受子夏经艺,客段干木,过其闾,未尝不轼也。秦尝欲伐魏,或曰:“魏君贤人是礼国人称仁上下和合未可图也。”文侯由此得誉于诸侯。

(节选自《史记·魏世家》)

魏君贤人是礼国人称仁上下和合未可图也。

[解析] 画波浪线句子有名词“魏君”“国人”,可作句子的主语,后面紧跟着动词“贤”“称”,可作谓语,后面的“仁”也为名词,可作宾语,据此分析,可在“仁”后断开。“上下”为名词,后面的“和合”,译为“和谐同心”,可作谓语,句子语意完整,可在“合”后断开。

[答案] CEH

【参考译文】

文侯师从子夏学经书,以客礼对待段干木,经过他的乡里,没有一次不凭轼敬礼的。秦国曾想进攻魏国,有人说:“魏君对贤人特别敬重,魏国人都称赞他的仁德,上下和谐同心,不能谋取。”文侯因此得到诸侯的赞誉。

方法2 特殊句式要明确

文言文中的一些特殊句式,如判断句、被动句、反问句以及一些固定句式,都可以作为断句的切入点。

常见的句式类型及标志

句式类型 句式标志

判断句 “……者,……也”“为”“乃”“即”“则”

被动句 “为……所……”“受……于……”“见……于……”

反问句 “不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”

固定句式 “如……何”“况……乎”“何(以)……为”

记住文言文习惯上较为固定的词组,不要把它们拆散,可以减少断句失误。如“有所”“无所”“有以”“无以”“以为”“何所”“孰若”“至于”“足以”“得无”“无乃”“何以”“于是”“然则”等。

(选择性必修下册P6)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

诗者志之所之也在心为志发言为诗。情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。

——《毛诗序》

诗者志之所之也在心为志发言为诗。

[解析] 文段中“……者……也”是判断句的句式,据此可在“者”“也”后面断开;从句式结构来看,“在心为志”“发言为诗”在句式上是对称的,故在“志”后断开。

[答案] BDF

【参考译文】

诗,是人表现志向所在的,在心里就是志向,用语言表达出来就是诗。情感在心里被触动必然就会表达为语言,语言不足以表达,就会吁嗟叹息;吁嗟叹息不足以表达,就会长声歌咏;长声歌咏不足以表达,就会情不自禁地手舞足蹈。

(2024·九省适应性考试)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

公谨曰:“上已与约降,行人在彼,奈何?”靖曰:“机不可失,韩信所以破齐也。如唐俭辈何足惜哉!”督兵疾进行至阴山遇其斥候千余皆俘以随军。颉利见使者大悦,不虞官兵至也。靖前锋乘雾而行,去其牙帐七里,虏始觉,列兵未及阵,靖纵兵击之。

(节选自《百战奇略》)

督兵疾进行至阴山遇其斥候千余皆俘以随军。

[解析] “督兵疾进”意思是“指挥军队快速前进”,这是个兼语句,“兵”是“督”的宾语,也是后面“疾进”的主语,中间不能断开,故在C处断开;“行至阴山”意思是“行军走到阴山下”,“至阴山”是“行”的补语,故在E处断开;“遇其斥候千余”是说“遇到敌人一千多名侦察兵”,这是个定语后置句,“千余”是“斥候”的定语,中间不能断开,可在G处断开。

[答案] CEG

【参考译文】

张公谨说:“皇上已经和他们订立盟约接受他们投降,使者又在他们那里,怎么可以呢?”李靖说:“机不可失,韩信打败齐国就是抓住时机的原因啊。像唐俭这类人(在国家大义面前)怎么值得痛惜呢!”指挥军队快速前进,一直行军走到阴山下,遇到敌人一千多名侦察兵,俘虏了他们,并让他们随军前行。颉利见到使者十分高兴,没料想唐朝官兵突然到来。李靖的前锋部队冒着雾气前行,距离他的牙帐仅七里,敌虏才发觉,军队都没来得及摆好阵势,李靖发动军队,攻打他们。

方法3 借助虚词定首尾

虚词是明辨句读的重要标志,尤其是介词、语气词和一些连词,它们的前后,往往是该断句的地方。一些议论性语段,不像记叙性文字那样可借助具体情境去猜测,因而显得棘手、难度大,但是根据虚词就会使断句变得容易,使文段变得一目了然。

断句时应注意的“6类虚词”

虚词类型 示例

句首发语词——常居句首,其前一般断开 夫、盖、至若、若夫、初、唯、斯、今、凡、且、窃、请、敬

句首时间词——常居句首,其前一般断开 顷之、向之、未几、已而、斯须、既而、俄而

句末语气词——其后一般断开 陈述句末尾——也、矣、焉、耳 疑问句末尾——与(欤)、邪(耶)、乎 感叹句末尾——哉、夫

疑问语气词——其后一般构成疑问句,其前一般断开 何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何、如之何、若之何

复句关联词语——其前一般断开 虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、而况、且、至于、至若、已而、于是、岂、岂非

复音虚词——复音虚词需保持完整,不能点断 有所、无所、有以、无以、以为、何所、孰若、至于、足以、何以、然则

利用虚词标志断句要注意灵活性:①“乎”用在句中相当于“于”时,不能点断。如:“生乎吾前,其闻道也固先乎吾。”②“也”用在句中起舒缓语气的作用,可点断也可不点断。如:“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”③“夫”有时也作指示代词(兼有舒缓语气的作用)用在句中,这种情况则不能点断。如:“故为之说,以俟夫观人风者得焉。”

(选择性必修中册P35)下面句子中有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

仁义礼智非由外铄我也我固有之也弗思耳矣。

(《孟子·告子上》)

[解析] 通读语段可知,由语句中的两个“也”字可知,“也”一般位于句末,是句末语气词,其后应断开,故E、G处断开;“仁义礼智”从后文来看,在语意上与后文没有关联性,中间应断开,故可在A处断开。

[答案] AEG

【参考译文】

仁义礼智,不是由外面渗入到我内心的,是我本来就有的,只是未曾思考罢了。

(2021·天津卷)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。

嗟夫!事之利害,计之得失,天下之能者举知之。知之而不能权之以人则亦纷纷焉或胜或负争为雄强而未见其能一也。

(节选自宋·苏轼《魏武帝论》)

知之而不能权之以人则亦纷纷焉或胜或负争为雄强而未见其能一也。

[解析] “以人”是“权之”的后置状语,中间不可断开;“则”是表结果的句首连词,前面应断开;“或胜或负”意为有时取胜有时失败,中间不可断开,“负”后应断开;“其能一”是“见”的宾语,中间不能断开,前面有表转折的连词“而”,“而”前可断开。

[答案] CFG

【参考译文】

唉!事情的利与害,计谋的得与失,天下有才能的人都知道。知道这些却不能根据人的特点来权衡,所以十分忙乱,有时取胜有时失败,争当强雄,却没有看到他能统一天下。

方法4 对话标志灵活用

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”“道”“问”等动词来判断人物的对话,进行断句。两人对话,一般在第一次问答时写出人名,以后就只用“曰”等,而把主语省略。遇到对话时,应根据上下文理清问者、答者,明辨句读。

注意两点:一是对话中又有对话的情况,二是文中省略说话人和“曰”字的。

(选择性必修下册P6)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

至于楚臣去境,汉妾辞宫,或骨横朔野,或魂逐飞蓬;或负戈外戍,杀气雄边;塞客衣单,孀闺泪尽;又士有解佩出朝,一去忘返;女有扬蛾入宠,再盼倾国:凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义,非长歌何以骋其情故曰诗可以群可以怨。

——锺嵘《诗品序》

非长歌何以骋其情故曰诗可以群可以怨。

[解析] “曰”为“说”之义,后为说话内容,“曰”后应断开,故F处断开。从句式结构来看,“可以群”与“可以怨”对称,故可在H处断开。同时由前句“非陈诗何以展其义”可推知,“非长歌何以骋其情”中间不可断开,故可在D处断开。

[答案] DFH

【参考译文】

至于楚国臣子离开国都,汉朝的妾媵辞别宫廷。有的尸骨横在北方的荒野,魂魄追逐着飞去的蓬蒿;有的扛着戈矛出外守卫,战斗的气氛雄起于边地;在边关的客子衣裳单薄,闺中寡居的妇女眼泪哭尽;有的士人解下佩印辞官离朝,一去不返;有女子扬起蛾眉,入宫受宠,再次顾盼,倾国倾城。所有这种种(情景),感动激荡人的心灵,如果不铺陈诗句还能用什么来抒发情义?如果不放声歌唱还能用什么来舒展情怀?所以说:“诗可以结交朋友,可以怨刺不平。”

(2022·全国乙卷)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

邵公出,周公入,王曰:“为之奈何?”周公曰:“使各居其宅,田其田,无变旧新,惟仁是亲。百姓有过,在予一人。”武王曰广大乎平天下矣凡所以贵士君子者以其仁而有德也。

(节选自《说苑·贵德》)

武王曰广大乎平天下矣凡所以贵士君子者以其仁而有德也。

[解析] 首先,根据断句标志断句。“曰”是对话标志,结合前面“周公曰”,后面是武王的回答,所以“曰”后面要断开。“矣”是典型的句末语气词,后面要断开。然后,根据句意和语法、句式结构断句,从句式结构来看,“凡所以贵士君子者,以其仁而有德也”是“……者,……也”的判断句,“者”后面要断开。

[答案] ADG

【参考译文】

邵公出去后,周公进见,武王问:“你看该怎么办?”周公说:“让他们各自居住在自己的家里,耕种自己的田地,不要因为旧朝新臣而有所改变,只亲近仁爱的人。百姓有了过错,责任在我一个人身上。”武王说:“平定天下的胸怀多么宽广啊!凡是尊重士人君子的人,是因为他们仁爱而有德行啊!”

方法5 排偶句式要明辨

古人写文章讲究句式的整齐对称,或者两句之间讲究意思的正反对比,在句式结构上,形成排偶句式,我们可以根据这一特点进行断句。

(选择性必修中册P35)下面句子中有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

唯天下至诚为能经纶天下之大经立天下之大本知天下之化育。

(《礼记·中庸》)

[解析] 通读文段,不难发现“经纶天下之大经”“立天下之大本”“知天下之化育”在句式结构上呈现对称性,构成三个并列的排比句,据此分析,可在E、H处断开。由句意推断和语法分析可知,“至诚”译为“最为真诚的人”,“为能”为谓语动词,修饰后面三个句子,故可以在B处断开。

[答案] BEH

【参考译文】

只有天下至诚的人,才能治理制订天下的法规,树立天下的根本大德,懂得天地化育万物的道理。

(2022·全国甲卷)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。

群臣闻见者毕贺,陈轸后见,独不贺。楚王曰:“不穀不烦一兵不伤一人而得商于之地六百里寡人自以为智矣。诸士大夫皆贺,子独不贺,何也?”

(节选自《战国策·秦策二》)

不穀不烦一兵不伤一人而得商于之地六百里寡人自以为智矣。

[解析] “不烦一兵”“不伤一人”句式整齐,构成对偶句,应在B、D处断开。“得商于之地六百里”句意完整,中间不宜断开。“寡人自以为智矣”句意和结构完整,故在主语“寡人”前面断开。

[答案] BDG

【参考译文】

听到这个消息的臣子们都(向楚怀王)道贺,陈轸最后进见楚怀王,唯独他一人不道贺。楚怀王说:“我没有动用一兵一卒,没有使一个人受伤,就得到商于六百里的土地,我自认为很聪明了。各位士大夫都来向我道贺,唯独你不道贺,这是为什么呢?”

文言断句“2步骤”

第一步:联语境,知大意 如果是记叙性文段,应首先弄清讲了什么人、什么事、过程如何、结果如何;如果是议论性文段,则应先弄清观点是什么、观点的依据是什么。

第二步:抓语法,准断句 文言文中,句子多以动词或形容词谓语为中心,找出了动词或形容词谓语,也就能区分出独立的句子;进而正确断句。

[典例] 文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。

初,选人李公义陈言,请为铁龙爪以浚河。其法用铁数斤为龙爪形沈之水底系絙以船曳之而行。宦官黄怀信以为铁爪,只列于水下如耙状,以石压之,两旁系大絙,两端钉大船,相距八十步,各用革车绞之,去来挠荡泥沙,已,又移船而浚之。事下大名安抚司,安抚司命金提司管勾官范子渊与通判、知县共试验之,皆言其不可用。

(节选自《涑水记闻》)

其法用铁数斤为龙爪形沈之水底系絙以船曳之而行。

[解析] 第一步:联语境,知大意。本段是议论性语段,联系后文刚好有人实践了这一治水的方法可知,画波浪线的句子讲述的是古代治水的一种方法。第二步:抓语法,准断句。“其法用铁数斤为龙爪形”的意思是这个方法是用几斤铁铸成龙爪的形状,语意完整,后面应断开,即D处断开;“沈之水底”是“沈之(于)水底”的省略句,其后应断开,即F处断开;由后文“两旁系大絙”可知,画波浪线部分的“系絙”是动宾结构的短语,是后文动作的前提条件,可独立,其前后应断开,即G处断开。综上,三处需要断句的是DFG。

[答案] DFG

【参考译文】

当初,有个叫李公义的选人陈述,请求制成铁龙爪疏浚黄河。这个方法是用几斤铁铸成龙爪的形状,把它沉到水底,系上绳索用船拖拽它前行。宦官黄怀信承袭铁龙爪的做法,只在水下做成像耙子的形状,用石头压着它,两旁系上大绳索,两端钉在大船上,相距八十步,各自用革车绞它,来来去去抓挠荡起泥沙,过一段时间,再移动船只疏浚其他地方。这件事交给大名安抚司去核实,安抚司命金提司管勾官范子渊与通判、知县共同试验这件东西,都说它不能用。

文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。

桓荣,字春卿,沛郡龙亢人也。荣本齐桓公后。桓公作伯,支庶用其谥立族命氏焉。少学长安,治《欧阳尚书》,事博士九江朱普。贫窭无资常客佣以自给精力不倦十五年不窥家。桓荣勤学,讲论不息。

(节选自《东观汉记》卷十五)

贫窭无资常客佣以自给精力不倦十五年不窥家。

[解析] 第一步:联语境,知大意。本段是记叙性语段,记叙了桓荣的生平、家境、少时求学和刻苦读书等内容。第二步:抓语法,准断句。根据意思进行判断:“贫窭”和“无资”都指桓荣生活贫穷,中间不能断开。其次,寻找连词进行判断:“以”为目的连词,连接“常客佣”和“自给”,中间不断开。最后,依据语法进行判断:“贫窭无资”作省略的主语“桓荣”的谓语,且“贫窭无资”句意完整,其后应断开;“精力不倦”中“精力”是主语,“不倦”是谓语,这是一个完整的句子,应从“不倦”后断开。因此,B、E、G三处应断开。

[答案] BEG

【参考译文】

桓荣,字春卿,是沛郡龙亢(今河南商丘永城龙岗)人。桓荣原本是齐桓公的后裔。齐桓公做了诸侯之长,宗族旁支用他的谥号来为自己家族命名姓氏。桓荣少年时在长安求学,学习《欧阳尚书》,拜九江博士朱普为师。桓荣家境贫寒,一无所有,常靠给别人做佣工养活自己,他读书专心竭力,不知疲倦,十五年没有回家探视。桓荣刻苦学习,讲论经书不懈怠。

练案21 专项对点 文言断句的方法与步骤

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

泰博学,善谈论。初游洛阳时人莫识陈留符融一见嗟异因以介于河南尹李膺。膺与相见,曰:“吾见士多矣,未有如郭林宗者也。其聪识通朗,高雅密博,今之华夏,鲜见其俦。”遂与为友,于是名震京师。后归乡里,衣冠诸儒送至河上,车数千两。膺唯与泰同舟而济,众宾望之,以为神仙焉。

(节选自《资治通鉴·汉纪四十七》)

初游洛阳时人莫识陈留符融一见嗟异因以介于河南尹李膺。

[解析] “初游洛阳”,“初”为“游”的时间状语,“游洛阳”为“游于洛阳”的省略,语意完整,故A处断开;“时”修饰“人”,“时人”为“莫识”的主语,后省略宾语“郭泰”,故D处断开;“一见嗟异”为连动式,中间不断开,“陈留符融”是“一见嗟异”的主语,中间不能断开,“因”为连词,“于是”的意思,其前断开,故G处断开。综上,答案为ADG。

[答案] ADG

【参考译文】

郭泰学识广博,善于言谈议论。起初游学到洛阳,当时的人没有认识他的,陈留人符融一见到他就感叹与众不同,于是把他介绍给河南尹李膺。李膺与他相见,说:“我见过的士人多了,没有能赶上郭林宗的。他灵敏卓识,通达朗悟,高尚雅致,精到渊博,当今中国,很少看到能与他相比的。”就同郭泰结为好友。于是,郭泰的名声震动京师。后来回归乡里,士绅儒生一直送到河边,送行的车辆有数千辆,李膺与郭泰同船而渡,各位宾客远望着他们,以为他们是神仙。

2.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

哀公问于孔子曰寡人欲吾国小而能守大则无攻其道如何孔子对曰:“使君朝廷有礼,上下相亲,天下百姓皆君之民,将谁攻之?苟违此道,民畔如归,皆君之仇也,将与谁其守?”公曰:“善哉!”于是废山泽之禁,弛关市之税,以惠百姓。

(节选自《孔子家语·五仪解》)

哀公问于孔子曰寡人欲吾国小而能守大则无攻其道如何

[解析] 首先,根据断句标志断句。“曰”为“说”之义,“哀公问于孔子曰”后为说话内容,“曰”后应断开,故C处应断开。然后,根据句意和语法结构断句。“寡人欲吾国小而能守”的意思是“我想让我的国家虽小却能保住”,语意完整,“吾国小而能守”作“欲”的宾语,故F处应断开。最后,根据前后文断句。“大则无攻”和前文“小而能守”对应,语意完整,中间不能断开,故H处应断开。

[答案] CFH

【参考译文】

鲁哀公问孔子:“我想让我的国家虽小却能保住,大了就能攻打别国,该怎么办?”孔子回答说:“让您的朝廷讲礼制,君臣上下相亲相敬,那么天下百姓就都成为您的子民,谁还会来攻打您的国家呢?如果违背这治国之道,百姓背叛您就像回家一样(随便),都成了您的仇人,您还和谁守卫国家?”鲁哀公感叹道:“说得好!”于是就废除山林沼泽地区的禁令,放宽关卡市场的税收,让百姓得到实惠。

3.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

太王亶父居邠,翟人攻之,事之以皮帛珠玉而弗受,曰:“翟人之所求者地,无以财物为也。”太王亶父曰:“与人之兄居而杀其弟,与人之父处而杀其子,吾弗为。皆勉处矣!为吾臣,与翟人奚以异?且吾闻之也不以其所养害其养杖策而去民相连而从之,遂成国于岐山之下。

(节选自刘安《淮南子》)

且吾闻之也不以其所养害其养杖策而去民相连而从之

[解析] “且吾闻之也”的意思为“况且我听说”,“也”一般位于句末,是句末语气词,其后应断开,故B处断开。“杖策”修饰“去”,“去”的主语是“大王亶父”,省略主语,因此“杖策”前应断开,故E处断开。“民”是“相连而从之”的主语,“民”前应断开,故G处断开。综上,答案为BEG。

[答案] BEG

【参考译文】

太王亶父住在邠地的时候,翟国人经常来侵扰,于是太王亶父拿着皮革、布帛和珍珠、玉石赠送给翟国人以求和好太平,但翟人不肯接受,说:“翟人要的是土地,而不是财物。”太王亶父向百姓解释说:“和别人的兄长生活在一起而杀死他的弟弟,和别人的父亲生活在一起而杀死他的儿子,这样的事情我是做不出的。大家都好好地在这个地方生活下去吧!当我的臣民和当翟国人的臣民有什么不同呢?况且我听说,不能因食得养生之物而伤害性命。”于是太王亶父拄着手杖离开了邠地,百姓们成群结队地跟随着他离去,后来在岐山下建立了周国。

4.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

阖闾痛此二姬,乃厚葬之于横山,立祠祭之,名曰爱姬祠。因思念爱姬,遂有不用孙武之意。伍员进曰:“臣闻‘兵者,凶器也’,不可虚谈。诛杀不果,军令不行。大王欲征楚而伯天下,思得良将夫将以果毅为能非孙武之将谁能涉淮逾泗,越千里而战者乎?夫美色易得,良将难求,若因二姬而弃一贤将,何异爱莠草而弃嘉禾哉!”阖闾始悟。乃封孙武为上将军,另为军师,责成以伐楚之事。

(节选自《东周列国志·第七十五回》)

思得良将夫将以果毅为能非孙武之将谁能涉淮逾泗

[解析] “思得良将”的主语是“大王”,承前省略,表意完整,应在“将”后断开,故B处应断开。“夫将以果毅为能”中有固定句式“以……为……”,单独成句,故D处应断开。“非孙武之将”为否定判断句,承前省略主语“良将”,其前后都要断开,故G处应断开。综上,三处需要断句的是BDG。

[答案] BDG

【参考译文】

阖闾对两个妃子的死非常痛心,于是把她们厚葬在横山上,建立了一个祠堂用来祭拜她们,取名为“爱姬祠”。因为阖闾非常想念爱妃,于是有了不想重用孙武的意思。伍员进言说:“微臣听说过‘兵器(军队)是行凶之器’,不可以空谈用兵。如果刑法不果断地使用,那么军令就没用了。大王想征讨楚国而称霸天下,想得到良将。好的将领要果敢勇毅,不是孙武这样的将领,难道还有谁能渡过淮河和泗水,逾越千里而作战的人才吗?美女很容易得到,良将则是很难得到的。如果因为两个美女而放弃了一员上将,这和喜欢杂草而丢弃稻苗有什么差别吗!”阖闾这才顿悟过来。于是任命孙武为上将军兼军师,责令他完成攻打楚国这项任务。

5.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

古虽扰攘之际,犹有贤能若是之众,况今太宁,岂曰无之?在君上用之而已。博询众庶,则才能者进矣;不有忌讳,则谠直之路开矣;不迩小人,则谗谀者自远矣;不拘文牵俗,则守职者辨治矣;不责人以细过,则能吏之志得以尽其效矣。苟行此道则何虑不跨两汉轶三代然后践五帝三皇之涂哉!

(节选自王安石《兴贤》)

苟行此道则何虑不跨两汉轶三代然后践五帝三皇之涂哉!

[解析] 首先,根据虚词断句。“则”属于连词,“然后”表示接着某种动作或情况之后。“则”和“然后”通常和后边句子衔接较紧密,之前要断开,故B、F处应断开。然后,根据对称结构断句。“跨两汉”“轶三代”都是动宾结构,结构一致,其间要断开,故E处应断开。

[答案] BEF

【参考译文】

古代即使在动荡不安的时代,还有像以上所说的那么多的贤能之人,何况现今太平安宁,怎么能说没有贤人呢?这就在于君主和处于上位的人如何任用了。广泛地征求百姓的意见,有才能的人就能进用了;没有忌讳的事情,人们就敢于直言进谏了;不亲近小人,那些进谗阿谀之人自然就被疏远了;不斤斤计较于文牍细节,受制于世俗之见,主管相关部门的人就能够明辩地处理事务了;不挑别人的小毛病,有办事能力的人就可以按照自己的设想去做,以达到相应的效果。如果能够这样做,那么还怕不会超越两汉,胜过三代,然后达到五帝三皇那样的盛世吗!

阅读下面的文言文,完成6~10题。(20分)

材料一:

孝文且崩时,诫太子曰:“即有缓急,周亚夫真可任将兵。”文帝崩,拜亚夫为车骑将军。

孝景三年,吴楚反。亚夫以中尉为太尉,东击吴楚。因自请上曰:“楚兵剽轻,难与争锋。愿以梁委之,绝其粮道,乃可制。”上许之。

太尉既会兵荥阳,吴方攻梁,梁急,请救。太尉引兵东北走昌邑,深壁而守。梁日使使请太尉,太尉守便宜,不肯往。梁上书言景帝,景帝使使诏救梁。太尉不奉诏,坚壁不出,而使轻骑兵弓高侯等绝吴楚兵后食道。吴兵乏粮,饥,数欲挑战,终不出。夜,军中惊,内相攻击扰乱,至于太尉帐下。太尉终卧不起。顷之,复定。后吴奔壁东南陬太尉使备西北已而其精兵果奔西北不得入。吴兵既饿,乃引而去。太尉出精兵追击,大破之。吴王刘濞弃其军,而与壮士数千人亡走,保于江南丹徒。汉兵因乘胜,遂尽虏之,降其兵,购吴王千金。月余,越人斩吴王头以告。凡相攻守三月,而吴楚破平。于是诸将乃以太尉计谋为是。由此梁孝王与太尉有隙。

(节选自《史记·绛侯周勃世家》)

材料二:

为将之道,当先治心。泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬,然后可以制利害,可以待敌。

凡兵上义;不义,虽利勿动。非一动之为利害,而他日将有所不可措手足也。夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战。

凡战之道,未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。谨烽燧,严斥堠,使耕者无所顾忌,所以养其财;丰犒而优游之,所以养其力;小胜益急,小挫益厉,所以养其气;用人不尽其所欲为,所以养其心。故士常蓄其怒、怀其欲而不尽。怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪。故虽并天下,而士不厌兵,此黄帝之所以七十战而兵不殆也。不养其心,一战而胜,不可用矣。

(节选自苏洵《心术》)

★6.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

后吴奔壁东南陬太尉使备西北已而其精兵果奔西北不得入。

[解析] 句意:后来吴军朝汉军军营东南角奔来,太尉却让士兵注意防备西北角。不久吴国精兵果然奔到了汉军营垒的西北角,但不能攻入。“后吴奔壁东南陬”主谓结构,“太尉”是下一句的主语,所以C处断开;“太尉使备西北”是兼语句,“已而”是“不久”的意思,做下一句的句前时间状语,所以E处断开;“奔西北”是动宾结构,意义完整,所以H处断开。

[答案] CEH

7.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.太尉,始置于秦朝时期,与丞相、御史大夫并称“三公”,汉朝时存时废。

B.引,率领,与《兰亭集序》“引以为流觞曲水”中的“引”意思不同。

C.兴,出现,与《赤壁赋》“清风徐来,水波不兴”中的“兴”意思相同。

D.谨,小心谨慎、慎重,活用作动词,与《齐桓晋文之事》“谨庠序之教”中的“谨”用法相同。

C [A项,正确。B项,正确。“引”,率领。/引导。句意:于是就率领士兵离去。/我们引溪水作为流觞的曲水。C项,错误。意思不同。“兴”,出现。/起。句意:麋鹿在身边突然出现而不眨眼睛。/清风阵阵拂来,水面波澜不起。D项,正确。句意:小心谨慎地设置报警的烽火。/慎重地办理学校教育。]

8.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.汉文帝和汉景帝都对周亚夫十分看重,周亚夫奇智多谋,不负众望,最终平定了吴楚之乱。

B.周亚夫作战知己知彼,他认为楚军勇猛迅捷难以直接战胜,决定放弃救援梁国,断叛军粮道。

C.汉军将帅同心,吴楚之乱历时三月,诸将始终理解并执行周亚夫的决策,这是取胜的重要因素。

D.苏洵认为带兵必须坚持“义”,并且要做到战前让士兵培养战斗力,战时调动士气,战胜后修养心性。

C [C项,“诸将始终理解并执行周亚夫的决策”错误。材料一末段“于是诸将乃以太尉计谋为是”说明,直到吴楚之乱平定后诸将才认为周亚夫的计谋是正确的,可推知之前可能并不认同他的做法。]

9.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)汉兵因乘胜,遂尽虏之,降其兵,购吴王千金。

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)故虽并天下,而士不厌兵,此黄帝之所以七十战而兵不殆也。

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[解析](1)“降”,使……投降;“购”,悬赏征求;“购吴王千金”,状语后置,应为“(以)千金购吴王”。

(2)“并”,吞并;“殆”,懈怠;“此黄帝之所以七十战而兵不殆也”,因果判断句。

[答案] (1)汉兵因此乘胜追击,于是全部俘虏了叛军,并使他们投降,又悬赏千金买吴王人头。

(2)所以即使吞并了天下,战士也不厌恶打仗,这就是黄帝的军队经历了七十次战斗仍不懈怠的原因。

10.材料二中说:“泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬,然后可以制利害,可以待敌。”周亚夫在平定吴楚之乱中是如何体现这一点的?请简要概括。(3分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[解析] ①由原文“梁急,请救……景帝使使诏救梁。太尉不奉诏,坚壁不出”可知,梁国危急,梁王求救,景帝下诏命其救援,在这样的情势下,周亚夫均不为所动,坚决执行自己的战略战术。②由原文“吴兵乏粮,饥,数欲挑战,终不出”可知,叛军缺粮,屡次挑战,周亚夫始终不出兵应战。③由原文“夜,军中惊,内相攻击扰乱,至于太尉帐下。太尉终卧不起”可知,夜里营中惊扰,甚至闹到自己帐前,周亚夫也静卧不起,坚持己见。④由原文“后吴奔壁东南陬,太尉使备西北,已而其精兵果奔西北,不得入”可知,叛军使用声东击西的战术,周亚夫也不为所惑。

[答案] ①梁国危急,梁王求救,景帝下诏命其救援,周亚夫均不为所动,坚决执行自己的战略战术。②叛军缺粮,屡次挑战,周亚夫始终不出兵应战。③夜里营中惊扰,甚至闹到自己帐前,周亚夫也静卧不起。④叛军使用声东击西的战术,周亚夫不为所惑。

【参考译文】

材料一:

孝文帝将要去世的时候,告诫太子说:“假使发生危急情况,周亚夫是真正可以担当领兵重任的。”文帝去世后,(孝景帝)授予周亚夫车骑将军的官职。

孝景帝三年,吴、楚两国叛乱。周亚夫由中尉升任太尉,领兵向东攻打吴、楚叛军。于是周亚夫亲自请示皇帝说:“楚兵勇猛轻捷,很难与他们针锋相对。我希望先把梁国放弃,让他们进攻,我们去断绝他们的粮道,这样才能把他们制服。”孝景帝同意他的意见。

太尉周亚夫已经在荥阳会军,吴国叛军正在进攻梁国,梁国形势危急,请求援救。而太尉却领兵向东北跑到昌邑,深沟高垒坚守不出。梁国天天派使者向太尉求救,太尉认为坚守有利,不肯去救。梁国上书报告孝景帝,孝景帝随即派使者诏令太尉救梁。太尉不遵从皇帝的诏令,坚守营垒仍不出兵,而是派遣轻骑兵弓高侯等人去断绝吴、楚叛军后方的粮道。吴国军队缺乏粮食,士兵饥饿,屡次挑战,可是太尉始终不出战。夜里,汉军营中惊乱,军内互相攻击扰乱,甚至闹到了太尉的营帐之下。太尉却始终静卧不起。不久,就恢复了安定。后来吴军朝汉军军营东南角奔来,太尉却让士兵注意防备西北角。不久吴国精兵果然奔到了汉军营垒的西北角,但不能攻入。吴兵已经很饥饿了,于是就率领士兵离去。太尉派精兵去追击,大败吴军。吴王刘濞抛弃了他的大军,与几千名精壮士卒逃跑,逃到江南丹徒自保。汉兵因此乘胜追击,于是全部俘虏了叛军,并使他们投降,又悬赏千金买吴王人头。过了一个多月,越人斩了吴王的头来报告汉王朝。双方攻守共三个月,吴、楚叛乱就被打败平定了。这时将领们才认识到太尉的计谋是正确的。可是由于这次平叛,梁孝王却和太尉有了仇怨。

材料二:

作为将领的原则,应当首先修养心性。做到泰山在眼前崩塌而面不改色,麋鹿在身边突然出现而不眨眼睛,这样以后才能够控制利害因素,可以对付敌人。

凡是用兵崇尚正义;如果不合乎正义,即使有利可图也不要行动。并非一动就有危害,而是因为后来将有不能应付的事情发生。只有正义能够激愤士气,战士因正义而激起义愤,才可以连续战斗。

作战的方法大致是:当战争尚未发生的时候,要积蓄财力;当战争即将发生的时候,要培养战斗力;当战争已经打起来的时候,要保持士气;当战争取得胜利的时候,就要修养心性。小心谨慎地设置报警的烽火,严格认真地在边境巡逻放哨,使农民无所顾忌,安心耕种,这就是积蓄财力的做法;重重地犒赏战士,让他们悠闲自在,养精蓄锐,这就是培养战斗力的做法;取得小的胜利,要使战士感到更加紧迫,受到小的挫折,要让战士得到更大的激励,这就是培养士气的做法;使用战士要注意不要完全满足他们的欲望,这就是修养心性的做法。所以战士们常常积蓄着怒气,心中怀有欲望却不能完全实现。怒气没有全部爆发就有更多的勇气,欲望没有完全实现就将继续追求。所以即使吞并了天下,战士也不厌恶打仗,这就是黄帝的军队经历了七十次战斗仍不懈怠的原因。如果不修养心性,战士们打了一次胜仗后就不能继续作战了。

1/1

(必修下册第八单元“单元学习任务”)下面这两段文字是《贞观政要》中记载的唐太宗的言论。尝试为这两段文字断句并将其翻译成现代汉语。 贞观十七年太宗问谏议大夫褚遂良曰①昔舜造漆器禹雕其俎当时谏舜禹者十有余人食器之间何须苦谏②遂良对曰雕琢害农事纂组伤女工首创奢淫危亡之渐漆器不已必金为之金器不已必玉为之所以诤臣必谏其渐及其满盈无所复谏太宗曰卿言是矣朕所为事若有不当或在其渐或已将终皆宜进谏③比见前史或有人臣谏事遂答云业已为之或道业已许之竟不为停改此则危亡之祸可反手而待也 贞观初太宗从容谓侍臣曰周武平纣之乱以有天下秦皇因周之衰遂吞六国④其得天下不殊祚运长短若此之相悬也尚书右仆射萧瑀进曰⑤纣为无道天下苦之故八百诸侯不期而会周室微六国无罪秦氏专任智力蚕食诸侯平定虽同人情则异太宗曰不然周既克殷务弘仁义秦既得志专行诈力非但取之有异抑亦守之不同祚之修短意在兹乎

示例分析方法归纳①昔舜造漆器/禹雕其俎/当时谏舜禹者十有余人画线语句中“舜造漆器”和“禹雕其俎”在句子结构上形成对称,构成对偶句,据此分析,故可以在“器”“俎”后断开。排偶句式要明辨②遂良对曰/雕琢害农事/纂组伤女工画线语句中“曰”(说),表示提示下文的回答或回应的内容,后面一般要断开。对话标志灵活用③比见前史/或有人臣谏事/遂答云业已为之/或道业已许之/竟不为停改/此则危亡之祸可反手而待也画线语句中“或……或……”是表选择关系的句式,这两个词语前面应断开;“此则……也”是典型的判断句,前后应断开。特殊句式要明确④其得天下不殊/祚运长短若此之相悬也画线的句子中“其”是代词,处在句子开头,应作主语,应与前面内容断开;“也”是句末语气助词,放在句子结尾,应与后面内容断开。借助虚词定首尾⑤纣为无道/天下苦之/故八百诸侯不期而会画线句子前后表因果关系,前因后果,其中“纣”“无道”是名词,“为”是动词,据此“纣为无道”应与后面内容断开;“天下”为名词,“之”为代词,中间用动词“苦”连接,“天下苦之”句意完整,也应断开;“八百里诸侯”是名词,“不期而会”是动词,“故”后面的内容句意完整,应与前面内容断开。名词、代词、动词、形容词前后多联系

[参考答案] 贞观十七年/太宗问谏议大夫褚遂良曰/昔舜造漆器/禹雕其俎/当时谏舜禹者十有余人/食器之间/何须苦谏/遂良对曰/雕琢害农事/纂组伤女工/首创奢淫/危亡之渐/漆器不已/必金为之/金器不已/必玉为之/所以诤臣必谏其渐/及其满盈/无所复谏/太宗曰/卿言是矣/朕所为事/若有不当/或在其渐/或已将终/皆宜进谏/比见前史/或有人臣谏事/遂答云/业已为之/或道/业已许之/竟不为停改/此则危亡之祸/可反手而待也 贞观初/太宗从容谓侍臣曰/周武平纣之乱/以有天下/秦皇因周之衰/遂吞六国/其得天下不殊/祚运长短若此之相悬也/尚书右仆射萧瑀进曰/纣为无道/天下苦之/故八百诸侯不期而会/周室微/六国无罪/秦氏专任智力/蚕食诸侯/平定虽同/人情则异/太宗曰/不然/周既克殷/务弘仁义/秦既得志/专行诈力/非但取之有异/抑亦守之不同/祚之修短/意在兹乎 【参考译文】 贞观十七年(643),太宗问谏议大夫褚遂良说:“过去虞舜制造漆器,夏禹雕镂祭器,当时规谏他们的就有十几个人。有关装饰食物器具这些小事,何必要苦苦规谏?”褚遂良回答说:“雕刻器物会贻误农业生产,织造彩绣,就会加重妇女的负担。首创奢侈淫逸之风,这是国家危亡的开始。漆器不断做下去,一定又用金来做;金器不断做下去,一定又用玉来做。所以刚正的臣子一定在事情开始时加以劝阻,等到过失已多得不能再多时,就没有再规谏的必要了。”太宗说:“你说的对啊!我所做的事,如果有不妥当的,有的可能才开始,有的恐怕已快结束,(不管哪种情况)都应进言规谏。我近来看前代的史书,有的臣子向国君规谏事情,国君就回答说‘已经办过了’,或者说‘已经答应过了’。终究不停止并改正错误的做法。这样下去国家危亡的灾祸,可以像翻转手掌那样很快就会到来啊。” 贞观初年,太宗从容地对身边的大臣们说:“周武王平定了商纣王之乱,从而取得了天下;秦始皇趁周王室衰微,就吞并了六国。他们取得天下没有什么不同,为什么国运长短如此悬殊呢?”尚书右仆射萧瑀回答说:“商纣王暴虐无道,天下的人都痛恨他,所以八百诸侯不约而同地来与周武王会师(讨伐纣王)。周朝衰微,六国无罪,秦国完全是倚仗智诈暴力,逐渐吞并诸侯的。虽然同是平定天下,人们对待他们的态度却不一样。”太宗说:“这样的说法不对。周灭殷以后,努力推行仁义;秦国达到目的以后,却一味地施行欺诈和暴力,他们不仅在取得天下的方式上有差别,而且守护天下的方式也不相同。国运之所以有长有短,道理大概就在这里吧!”

联系上下文语境,利用句意信息断句

文言断句的基础在于对文意的领会,因此断句前首先要通读上下文,对不易断开的地方。认真推敲,在适当的地方断句。

文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。

《媭砧课诵图》者,不材拯官京师日之所作也。拯之官京师姊刘在家奉其老姑不能来就弟养今姑殁矣,姊复寄食宁氏姊于广州,阻于远行。拯自始官日,蓄志南归,以迄于今,颠顿荒忽,琐屑自牵,以不得遂其志。

(节选自王拯《〈媭砧课诵图〉序》)

拯之官京师姊刘在家奉其老姑不能来就弟养今姑殁矣

[解析] “刘在家奉其老姑……今姑殁矣……于广州”可知,王拯的姐姐原来在家侍奉“老姑”,即婆婆,后来婆婆去世,姐姐去了广州。“姊刘在家奉其老姑”中,“姊”指姐姐,“姊刘”意为“嫁给刘氏的姐姐”,作主语,“在家”是状语,“奉其老姑”是动宾结构,句意完整,应在C处断开;因为姐姐要在家侍奉婆婆,所以“不能来就弟养”,句意完整,应在G处断开。“今姑殁矣”意为“现在她婆婆去世了”,句意独立完整,应在H处断开。故选CGH。

[答案] CGH

【参考译文】

《媭砧课诵图》,是我王拯在京城任职时请人所画的。我在京城任官时,嫁给刘氏的姐姐在家奉养她年老的婆婆,不能前来京城接受弟弟的供养。现在她婆婆去世了,姐姐又到广州去依靠嫁给宁氏的姐姐寄居饮食度日,这样又受阻于远途难行而不能来京城。我从开始做官时,就立志回归南方,然而到现在,颠沛困顿,神情恍惚,日常琐事牵制了自己,因而不能实现自己的心志。

利用外部标志断句“5方法”

文言断句题是考查考生对文言语句文脉以及文言词语、句式分析能力的一种题型。对于解答这一题型,需要扎实掌握教材中断句的方法,更要结合课外的语言材料灵活运用,形成准确快速断句的能力。具体可遵循以下方法。

方法1 名词、代词、动词、形容词前后多联系

文言文中的名词和代词常用来作主语和宾语,断句时可先找出名词,如人名、地名、官名、国名、朝代名、器物名、动物名等;也可先找出代词,如吾、予、余(表示“我”)、尔、汝(女)、公、卿、君、若(表示“你”)、其、彼、此、之等。这些名词和代词如果作主语,那么它们的前面就可能断句;如果作宾语,那么它们的后面也可能断句。

承担一个句子谓语成分的是动词、形容词(或活用为动词、形容词的其他词性),断句时,可以先找到语句中的动词、形容词,确定作为谓语的动词、形容词;然后根据谓语前的状语、主语和谓语后的宾语等来断定语句的停顿点。

(1)文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了。

(2)抓语句核心,一般是谓语动词,然后前后追问,进行推断。动词不能单独成句,后面往往有宾语。

(必修上册P122)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃,遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹,又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者定则也趣在法外者化机也。独画云乎哉!

——郑燮《题画》

意在笔先者定则也趣在法外者化机也。

[解析] “意”“趣”均为名词,在句中都充当主语,前面要断开;由“者……也……”来看,此处为判断句的标志,故可在“者”后断开。故正确的断句应是BDF。

[答案] BDF

【参考译文】

秋天在江馆时早起欣赏竹子,清晨的烟氲、旭日之影、露水蒸气等,都浮动在零散的竹枝与茂密的竹叶当中。欣赏如此美景,心胸不由得兴起强烈想要作画的灵感。其实心里面想画出来的竹子,并不是眼睛里面所看到的竹子,所以当磨好墨、展开纸,刚准备好要下笔,画出来的总是忽然有所改变,并不跟想象好的一样,因为用手画出来的竹子,也不是心里面想画的竹子。总而言之,想象的意境永远超越下笔所画的情象,这是不变的法则。表现在固定格式画法之外的意趣神韵,是一种超脱俗世所能领悟的化外机度,只有在画的世界才有这样子的表现哪!

(2024·新课标Ⅱ卷)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

文侯受子夏经艺,客段干木,过其闾,未尝不轼也。秦尝欲伐魏,或曰:“魏君贤人是礼国人称仁上下和合未可图也。”文侯由此得誉于诸侯。

(节选自《史记·魏世家》)

魏君贤人是礼国人称仁上下和合未可图也。

[解析] 画波浪线句子有名词“魏君”“国人”,可作句子的主语,后面紧跟着动词“贤”“称”,可作谓语,后面的“仁”也为名词,可作宾语,据此分析,可在“仁”后断开。“上下”为名词,后面的“和合”,译为“和谐同心”,可作谓语,句子语意完整,可在“合”后断开。

[答案] CEH

【参考译文】

文侯师从子夏学经书,以客礼对待段干木,经过他的乡里,没有一次不凭轼敬礼的。秦国曾想进攻魏国,有人说:“魏君对贤人特别敬重,魏国人都称赞他的仁德,上下和谐同心,不能谋取。”文侯因此得到诸侯的赞誉。

方法2 特殊句式要明确

文言文中的一些特殊句式,如判断句、被动句、反问句以及一些固定句式,都可以作为断句的切入点。

常见的句式类型及标志

句式类型 句式标志

判断句 “……者,……也”“为”“乃”“即”“则”

被动句 “为……所……”“受……于……”“见……于……”

反问句 “不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”

固定句式 “如……何”“况……乎”“何(以)……为”

记住文言文习惯上较为固定的词组,不要把它们拆散,可以减少断句失误。如“有所”“无所”“有以”“无以”“以为”“何所”“孰若”“至于”“足以”“得无”“无乃”“何以”“于是”“然则”等。

(选择性必修下册P6)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

诗者志之所之也在心为志发言为诗。情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。

——《毛诗序》

诗者志之所之也在心为志发言为诗。

[解析] 文段中“……者……也”是判断句的句式,据此可在“者”“也”后面断开;从句式结构来看,“在心为志”“发言为诗”在句式上是对称的,故在“志”后断开。

[答案] BDF

【参考译文】

诗,是人表现志向所在的,在心里就是志向,用语言表达出来就是诗。情感在心里被触动必然就会表达为语言,语言不足以表达,就会吁嗟叹息;吁嗟叹息不足以表达,就会长声歌咏;长声歌咏不足以表达,就会情不自禁地手舞足蹈。

(2024·九省适应性考试)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

公谨曰:“上已与约降,行人在彼,奈何?”靖曰:“机不可失,韩信所以破齐也。如唐俭辈何足惜哉!”督兵疾进行至阴山遇其斥候千余皆俘以随军。颉利见使者大悦,不虞官兵至也。靖前锋乘雾而行,去其牙帐七里,虏始觉,列兵未及阵,靖纵兵击之。

(节选自《百战奇略》)

督兵疾进行至阴山遇其斥候千余皆俘以随军。

[解析] “督兵疾进”意思是“指挥军队快速前进”,这是个兼语句,“兵”是“督”的宾语,也是后面“疾进”的主语,中间不能断开,故在C处断开;“行至阴山”意思是“行军走到阴山下”,“至阴山”是“行”的补语,故在E处断开;“遇其斥候千余”是说“遇到敌人一千多名侦察兵”,这是个定语后置句,“千余”是“斥候”的定语,中间不能断开,可在G处断开。

[答案] CEG

【参考译文】

张公谨说:“皇上已经和他们订立盟约接受他们投降,使者又在他们那里,怎么可以呢?”李靖说:“机不可失,韩信打败齐国就是抓住时机的原因啊。像唐俭这类人(在国家大义面前)怎么值得痛惜呢!”指挥军队快速前进,一直行军走到阴山下,遇到敌人一千多名侦察兵,俘虏了他们,并让他们随军前行。颉利见到使者十分高兴,没料想唐朝官兵突然到来。李靖的前锋部队冒着雾气前行,距离他的牙帐仅七里,敌虏才发觉,军队都没来得及摆好阵势,李靖发动军队,攻打他们。

方法3 借助虚词定首尾

虚词是明辨句读的重要标志,尤其是介词、语气词和一些连词,它们的前后,往往是该断句的地方。一些议论性语段,不像记叙性文字那样可借助具体情境去猜测,因而显得棘手、难度大,但是根据虚词就会使断句变得容易,使文段变得一目了然。

断句时应注意的“6类虚词”

虚词类型 示例

句首发语词——常居句首,其前一般断开 夫、盖、至若、若夫、初、唯、斯、今、凡、且、窃、请、敬

句首时间词——常居句首,其前一般断开 顷之、向之、未几、已而、斯须、既而、俄而

句末语气词——其后一般断开 陈述句末尾——也、矣、焉、耳 疑问句末尾——与(欤)、邪(耶)、乎 感叹句末尾——哉、夫

疑问语气词——其后一般构成疑问句,其前一般断开 何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何、如之何、若之何

复句关联词语——其前一般断开 虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、而况、且、至于、至若、已而、于是、岂、岂非

复音虚词——复音虚词需保持完整,不能点断 有所、无所、有以、无以、以为、何所、孰若、至于、足以、何以、然则

利用虚词标志断句要注意灵活性:①“乎”用在句中相当于“于”时,不能点断。如:“生乎吾前,其闻道也固先乎吾。”②“也”用在句中起舒缓语气的作用,可点断也可不点断。如:“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”③“夫”有时也作指示代词(兼有舒缓语气的作用)用在句中,这种情况则不能点断。如:“故为之说,以俟夫观人风者得焉。”

(选择性必修中册P35)下面句子中有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

仁义礼智非由外铄我也我固有之也弗思耳矣。

(《孟子·告子上》)

[解析] 通读语段可知,由语句中的两个“也”字可知,“也”一般位于句末,是句末语气词,其后应断开,故E、G处断开;“仁义礼智”从后文来看,在语意上与后文没有关联性,中间应断开,故可在A处断开。

[答案] AEG

【参考译文】

仁义礼智,不是由外面渗入到我内心的,是我本来就有的,只是未曾思考罢了。

(2021·天津卷)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。

嗟夫!事之利害,计之得失,天下之能者举知之。知之而不能权之以人则亦纷纷焉或胜或负争为雄强而未见其能一也。

(节选自宋·苏轼《魏武帝论》)

知之而不能权之以人则亦纷纷焉或胜或负争为雄强而未见其能一也。

[解析] “以人”是“权之”的后置状语,中间不可断开;“则”是表结果的句首连词,前面应断开;“或胜或负”意为有时取胜有时失败,中间不可断开,“负”后应断开;“其能一”是“见”的宾语,中间不能断开,前面有表转折的连词“而”,“而”前可断开。

[答案] CFG

【参考译文】

唉!事情的利与害,计谋的得与失,天下有才能的人都知道。知道这些却不能根据人的特点来权衡,所以十分忙乱,有时取胜有时失败,争当强雄,却没有看到他能统一天下。

方法4 对话标志灵活用

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”“道”“问”等动词来判断人物的对话,进行断句。两人对话,一般在第一次问答时写出人名,以后就只用“曰”等,而把主语省略。遇到对话时,应根据上下文理清问者、答者,明辨句读。

注意两点:一是对话中又有对话的情况,二是文中省略说话人和“曰”字的。

(选择性必修下册P6)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

至于楚臣去境,汉妾辞宫,或骨横朔野,或魂逐飞蓬;或负戈外戍,杀气雄边;塞客衣单,孀闺泪尽;又士有解佩出朝,一去忘返;女有扬蛾入宠,再盼倾国:凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义,非长歌何以骋其情故曰诗可以群可以怨。

——锺嵘《诗品序》

非长歌何以骋其情故曰诗可以群可以怨。

[解析] “曰”为“说”之义,后为说话内容,“曰”后应断开,故F处断开。从句式结构来看,“可以群”与“可以怨”对称,故可在H处断开。同时由前句“非陈诗何以展其义”可推知,“非长歌何以骋其情”中间不可断开,故可在D处断开。

[答案] DFH

【参考译文】

至于楚国臣子离开国都,汉朝的妾媵辞别宫廷。有的尸骨横在北方的荒野,魂魄追逐着飞去的蓬蒿;有的扛着戈矛出外守卫,战斗的气氛雄起于边地;在边关的客子衣裳单薄,闺中寡居的妇女眼泪哭尽;有的士人解下佩印辞官离朝,一去不返;有女子扬起蛾眉,入宫受宠,再次顾盼,倾国倾城。所有这种种(情景),感动激荡人的心灵,如果不铺陈诗句还能用什么来抒发情义?如果不放声歌唱还能用什么来舒展情怀?所以说:“诗可以结交朋友,可以怨刺不平。”

(2022·全国乙卷)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

邵公出,周公入,王曰:“为之奈何?”周公曰:“使各居其宅,田其田,无变旧新,惟仁是亲。百姓有过,在予一人。”武王曰广大乎平天下矣凡所以贵士君子者以其仁而有德也。

(节选自《说苑·贵德》)

武王曰广大乎平天下矣凡所以贵士君子者以其仁而有德也。

[解析] 首先,根据断句标志断句。“曰”是对话标志,结合前面“周公曰”,后面是武王的回答,所以“曰”后面要断开。“矣”是典型的句末语气词,后面要断开。然后,根据句意和语法、句式结构断句,从句式结构来看,“凡所以贵士君子者,以其仁而有德也”是“……者,……也”的判断句,“者”后面要断开。

[答案] ADG

【参考译文】

邵公出去后,周公进见,武王问:“你看该怎么办?”周公说:“让他们各自居住在自己的家里,耕种自己的田地,不要因为旧朝新臣而有所改变,只亲近仁爱的人。百姓有了过错,责任在我一个人身上。”武王说:“平定天下的胸怀多么宽广啊!凡是尊重士人君子的人,是因为他们仁爱而有德行啊!”

方法5 排偶句式要明辨

古人写文章讲究句式的整齐对称,或者两句之间讲究意思的正反对比,在句式结构上,形成排偶句式,我们可以根据这一特点进行断句。

(选择性必修中册P35)下面句子中有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。(注意运用上述提供的断句方法)

唯天下至诚为能经纶天下之大经立天下之大本知天下之化育。

(《礼记·中庸》)

[解析] 通读文段,不难发现“经纶天下之大经”“立天下之大本”“知天下之化育”在句式结构上呈现对称性,构成三个并列的排比句,据此分析,可在E、H处断开。由句意推断和语法分析可知,“至诚”译为“最为真诚的人”,“为能”为谓语动词,修饰后面三个句子,故可以在B处断开。

[答案] BEH

【参考译文】

只有天下至诚的人,才能治理制订天下的法规,树立天下的根本大德,懂得天地化育万物的道理。

(2022·全国甲卷)文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号涂黑。

群臣闻见者毕贺,陈轸后见,独不贺。楚王曰:“不穀不烦一兵不伤一人而得商于之地六百里寡人自以为智矣。诸士大夫皆贺,子独不贺,何也?”

(节选自《战国策·秦策二》)

不穀不烦一兵不伤一人而得商于之地六百里寡人自以为智矣。

[解析] “不烦一兵”“不伤一人”句式整齐,构成对偶句,应在B、D处断开。“得商于之地六百里”句意完整,中间不宜断开。“寡人自以为智矣”句意和结构完整,故在主语“寡人”前面断开。

[答案] BDG

【参考译文】

听到这个消息的臣子们都(向楚怀王)道贺,陈轸最后进见楚怀王,唯独他一人不道贺。楚怀王说:“我没有动用一兵一卒,没有使一个人受伤,就得到商于六百里的土地,我自认为很聪明了。各位士大夫都来向我道贺,唯独你不道贺,这是为什么呢?”

文言断句“2步骤”

第一步:联语境,知大意 如果是记叙性文段,应首先弄清讲了什么人、什么事、过程如何、结果如何;如果是议论性文段,则应先弄清观点是什么、观点的依据是什么。

第二步:抓语法,准断句 文言文中,句子多以动词或形容词谓语为中心,找出了动词或形容词谓语,也就能区分出独立的句子;进而正确断句。

[典例] 文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。

初,选人李公义陈言,请为铁龙爪以浚河。其法用铁数斤为龙爪形沈之水底系絙以船曳之而行。宦官黄怀信以为铁爪,只列于水下如耙状,以石压之,两旁系大絙,两端钉大船,相距八十步,各用革车绞之,去来挠荡泥沙,已,又移船而浚之。事下大名安抚司,安抚司命金提司管勾官范子渊与通判、知县共试验之,皆言其不可用。

(节选自《涑水记闻》)

其法用铁数斤为龙爪形沈之水底系絙以船曳之而行。

[解析] 第一步:联语境,知大意。本段是议论性语段,联系后文刚好有人实践了这一治水的方法可知,画波浪线的句子讲述的是古代治水的一种方法。第二步:抓语法,准断句。“其法用铁数斤为龙爪形”的意思是这个方法是用几斤铁铸成龙爪的形状,语意完整,后面应断开,即D处断开;“沈之水底”是“沈之(于)水底”的省略句,其后应断开,即F处断开;由后文“两旁系大絙”可知,画波浪线部分的“系絙”是动宾结构的短语,是后文动作的前提条件,可独立,其前后应断开,即G处断开。综上,三处需要断句的是DFG。

[答案] DFG

【参考译文】

当初,有个叫李公义的选人陈述,请求制成铁龙爪疏浚黄河。这个方法是用几斤铁铸成龙爪的形状,把它沉到水底,系上绳索用船拖拽它前行。宦官黄怀信承袭铁龙爪的做法,只在水下做成像耙子的形状,用石头压着它,两旁系上大绳索,两端钉在大船上,相距八十步,各自用革车绞它,来来去去抓挠荡起泥沙,过一段时间,再移动船只疏浚其他地方。这件事交给大名安抚司去核实,安抚司命金提司管勾官范子渊与通判、知县共同试验这件东西,都说它不能用。

文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。

桓荣,字春卿,沛郡龙亢人也。荣本齐桓公后。桓公作伯,支庶用其谥立族命氏焉。少学长安,治《欧阳尚书》,事博士九江朱普。贫窭无资常客佣以自给精力不倦十五年不窥家。桓荣勤学,讲论不息。

(节选自《东观汉记》卷十五)

贫窭无资常客佣以自给精力不倦十五年不窥家。

[解析] 第一步:联语境,知大意。本段是记叙性语段,记叙了桓荣的生平、家境、少时求学和刻苦读书等内容。第二步:抓语法,准断句。根据意思进行判断:“贫窭”和“无资”都指桓荣生活贫穷,中间不能断开。其次,寻找连词进行判断:“以”为目的连词,连接“常客佣”和“自给”,中间不断开。最后,依据语法进行判断:“贫窭无资”作省略的主语“桓荣”的谓语,且“贫窭无资”句意完整,其后应断开;“精力不倦”中“精力”是主语,“不倦”是谓语,这是一个完整的句子,应从“不倦”后断开。因此,B、E、G三处应断开。

[答案] BEG

【参考译文】

桓荣,字春卿,是沛郡龙亢(今河南商丘永城龙岗)人。桓荣原本是齐桓公的后裔。齐桓公做了诸侯之长,宗族旁支用他的谥号来为自己家族命名姓氏。桓荣少年时在长安求学,学习《欧阳尚书》,拜九江博士朱普为师。桓荣家境贫寒,一无所有,常靠给别人做佣工养活自己,他读书专心竭力,不知疲倦,十五年没有回家探视。桓荣刻苦学习,讲论经书不懈怠。

练案21 专项对点 文言断句的方法与步骤

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

泰博学,善谈论。初游洛阳时人莫识陈留符融一见嗟异因以介于河南尹李膺。膺与相见,曰:“吾见士多矣,未有如郭林宗者也。其聪识通朗,高雅密博,今之华夏,鲜见其俦。”遂与为友,于是名震京师。后归乡里,衣冠诸儒送至河上,车数千两。膺唯与泰同舟而济,众宾望之,以为神仙焉。

(节选自《资治通鉴·汉纪四十七》)

初游洛阳时人莫识陈留符融一见嗟异因以介于河南尹李膺。

[解析] “初游洛阳”,“初”为“游”的时间状语,“游洛阳”为“游于洛阳”的省略,语意完整,故A处断开;“时”修饰“人”,“时人”为“莫识”的主语,后省略宾语“郭泰”,故D处断开;“一见嗟异”为连动式,中间不断开,“陈留符融”是“一见嗟异”的主语,中间不能断开,“因”为连词,“于是”的意思,其前断开,故G处断开。综上,答案为ADG。

[答案] ADG

【参考译文】

郭泰学识广博,善于言谈议论。起初游学到洛阳,当时的人没有认识他的,陈留人符融一见到他就感叹与众不同,于是把他介绍给河南尹李膺。李膺与他相见,说:“我见过的士人多了,没有能赶上郭林宗的。他灵敏卓识,通达朗悟,高尚雅致,精到渊博,当今中国,很少看到能与他相比的。”就同郭泰结为好友。于是,郭泰的名声震动京师。后来回归乡里,士绅儒生一直送到河边,送行的车辆有数千辆,李膺与郭泰同船而渡,各位宾客远望着他们,以为他们是神仙。

2.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

哀公问于孔子曰寡人欲吾国小而能守大则无攻其道如何孔子对曰:“使君朝廷有礼,上下相亲,天下百姓皆君之民,将谁攻之?苟违此道,民畔如归,皆君之仇也,将与谁其守?”公曰:“善哉!”于是废山泽之禁,弛关市之税,以惠百姓。

(节选自《孔子家语·五仪解》)

哀公问于孔子曰寡人欲吾国小而能守大则无攻其道如何

[解析] 首先,根据断句标志断句。“曰”为“说”之义,“哀公问于孔子曰”后为说话内容,“曰”后应断开,故C处应断开。然后,根据句意和语法结构断句。“寡人欲吾国小而能守”的意思是“我想让我的国家虽小却能保住”,语意完整,“吾国小而能守”作“欲”的宾语,故F处应断开。最后,根据前后文断句。“大则无攻”和前文“小而能守”对应,语意完整,中间不能断开,故H处应断开。

[答案] CFH

【参考译文】

鲁哀公问孔子:“我想让我的国家虽小却能保住,大了就能攻打别国,该怎么办?”孔子回答说:“让您的朝廷讲礼制,君臣上下相亲相敬,那么天下百姓就都成为您的子民,谁还会来攻打您的国家呢?如果违背这治国之道,百姓背叛您就像回家一样(随便),都成了您的仇人,您还和谁守卫国家?”鲁哀公感叹道:“说得好!”于是就废除山林沼泽地区的禁令,放宽关卡市场的税收,让百姓得到实惠。

3.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

太王亶父居邠,翟人攻之,事之以皮帛珠玉而弗受,曰:“翟人之所求者地,无以财物为也。”太王亶父曰:“与人之兄居而杀其弟,与人之父处而杀其子,吾弗为。皆勉处矣!为吾臣,与翟人奚以异?且吾闻之也不以其所养害其养杖策而去民相连而从之,遂成国于岐山之下。

(节选自刘安《淮南子》)

且吾闻之也不以其所养害其养杖策而去民相连而从之

[解析] “且吾闻之也”的意思为“况且我听说”,“也”一般位于句末,是句末语气词,其后应断开,故B处断开。“杖策”修饰“去”,“去”的主语是“大王亶父”,省略主语,因此“杖策”前应断开,故E处断开。“民”是“相连而从之”的主语,“民”前应断开,故G处断开。综上,答案为BEG。

[答案] BEG

【参考译文】

太王亶父住在邠地的时候,翟国人经常来侵扰,于是太王亶父拿着皮革、布帛和珍珠、玉石赠送给翟国人以求和好太平,但翟人不肯接受,说:“翟人要的是土地,而不是财物。”太王亶父向百姓解释说:“和别人的兄长生活在一起而杀死他的弟弟,和别人的父亲生活在一起而杀死他的儿子,这样的事情我是做不出的。大家都好好地在这个地方生活下去吧!当我的臣民和当翟国人的臣民有什么不同呢?况且我听说,不能因食得养生之物而伤害性命。”于是太王亶父拄着手杖离开了邠地,百姓们成群结队地跟随着他离去,后来在岐山下建立了周国。

4.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

阖闾痛此二姬,乃厚葬之于横山,立祠祭之,名曰爱姬祠。因思念爱姬,遂有不用孙武之意。伍员进曰:“臣闻‘兵者,凶器也’,不可虚谈。诛杀不果,军令不行。大王欲征楚而伯天下,思得良将夫将以果毅为能非孙武之将谁能涉淮逾泗,越千里而战者乎?夫美色易得,良将难求,若因二姬而弃一贤将,何异爱莠草而弃嘉禾哉!”阖闾始悟。乃封孙武为上将军,另为军师,责成以伐楚之事。

(节选自《东周列国志·第七十五回》)

思得良将夫将以果毅为能非孙武之将谁能涉淮逾泗

[解析] “思得良将”的主语是“大王”,承前省略,表意完整,应在“将”后断开,故B处应断开。“夫将以果毅为能”中有固定句式“以……为……”,单独成句,故D处应断开。“非孙武之将”为否定判断句,承前省略主语“良将”,其前后都要断开,故G处应断开。综上,三处需要断句的是BDG。

[答案] BDG

【参考译文】

阖闾对两个妃子的死非常痛心,于是把她们厚葬在横山上,建立了一个祠堂用来祭拜她们,取名为“爱姬祠”。因为阖闾非常想念爱妃,于是有了不想重用孙武的意思。伍员进言说:“微臣听说过‘兵器(军队)是行凶之器’,不可以空谈用兵。如果刑法不果断地使用,那么军令就没用了。大王想征讨楚国而称霸天下,想得到良将。好的将领要果敢勇毅,不是孙武这样的将领,难道还有谁能渡过淮河和泗水,逾越千里而作战的人才吗?美女很容易得到,良将则是很难得到的。如果因为两个美女而放弃了一员上将,这和喜欢杂草而丢弃稻苗有什么差别吗!”阖闾这才顿悟过来。于是任命孙武为上将军兼军师,责令他完成攻打楚国这项任务。

5.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请把相应位置的答案标号涂黑。(3分)

古虽扰攘之际,犹有贤能若是之众,况今太宁,岂曰无之?在君上用之而已。博询众庶,则才能者进矣;不有忌讳,则谠直之路开矣;不迩小人,则谗谀者自远矣;不拘文牵俗,则守职者辨治矣;不责人以细过,则能吏之志得以尽其效矣。苟行此道则何虑不跨两汉轶三代然后践五帝三皇之涂哉!

(节选自王安石《兴贤》)

苟行此道则何虑不跨两汉轶三代然后践五帝三皇之涂哉!

[解析] 首先,根据虚词断句。“则”属于连词,“然后”表示接着某种动作或情况之后。“则”和“然后”通常和后边句子衔接较紧密,之前要断开,故B、F处应断开。然后,根据对称结构断句。“跨两汉”“轶三代”都是动宾结构,结构一致,其间要断开,故E处应断开。

[答案] BEF

【参考译文】

古代即使在动荡不安的时代,还有像以上所说的那么多的贤能之人,何况现今太平安宁,怎么能说没有贤人呢?这就在于君主和处于上位的人如何任用了。广泛地征求百姓的意见,有才能的人就能进用了;没有忌讳的事情,人们就敢于直言进谏了;不亲近小人,那些进谗阿谀之人自然就被疏远了;不斤斤计较于文牍细节,受制于世俗之见,主管相关部门的人就能够明辩地处理事务了;不挑别人的小毛病,有办事能力的人就可以按照自己的设想去做,以达到相应的效果。如果能够这样做,那么还怕不会超越两汉,胜过三代,然后达到五帝三皇那样的盛世吗!

阅读下面的文言文,完成6~10题。(20分)

材料一:

孝文且崩时,诫太子曰:“即有缓急,周亚夫真可任将兵。”文帝崩,拜亚夫为车骑将军。

孝景三年,吴楚反。亚夫以中尉为太尉,东击吴楚。因自请上曰:“楚兵剽轻,难与争锋。愿以梁委之,绝其粮道,乃可制。”上许之。

太尉既会兵荥阳,吴方攻梁,梁急,请救。太尉引兵东北走昌邑,深壁而守。梁日使使请太尉,太尉守便宜,不肯往。梁上书言景帝,景帝使使诏救梁。太尉不奉诏,坚壁不出,而使轻骑兵弓高侯等绝吴楚兵后食道。吴兵乏粮,饥,数欲挑战,终不出。夜,军中惊,内相攻击扰乱,至于太尉帐下。太尉终卧不起。顷之,复定。后吴奔壁东南陬太尉使备西北已而其精兵果奔西北不得入。吴兵既饿,乃引而去。太尉出精兵追击,大破之。吴王刘濞弃其军,而与壮士数千人亡走,保于江南丹徒。汉兵因乘胜,遂尽虏之,降其兵,购吴王千金。月余,越人斩吴王头以告。凡相攻守三月,而吴楚破平。于是诸将乃以太尉计谋为是。由此梁孝王与太尉有隙。

(节选自《史记·绛侯周勃世家》)

材料二:

为将之道,当先治心。泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬,然后可以制利害,可以待敌。

凡兵上义;不义,虽利勿动。非一动之为利害,而他日将有所不可措手足也。夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战。

凡战之道,未战养其财,将战养其力,既战养其气,既胜养其心。谨烽燧,严斥堠,使耕者无所顾忌,所以养其财;丰犒而优游之,所以养其力;小胜益急,小挫益厉,所以养其气;用人不尽其所欲为,所以养其心。故士常蓄其怒、怀其欲而不尽。怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪。故虽并天下,而士不厌兵,此黄帝之所以七十战而兵不殆也。不养其心,一战而胜,不可用矣。

(节选自苏洵《心术》)

★6.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

后吴奔壁东南陬太尉使备西北已而其精兵果奔西北不得入。

[解析] 句意:后来吴军朝汉军军营东南角奔来,太尉却让士兵注意防备西北角。不久吴国精兵果然奔到了汉军营垒的西北角,但不能攻入。“后吴奔壁东南陬”主谓结构,“太尉”是下一句的主语,所以C处断开;“太尉使备西北”是兼语句,“已而”是“不久”的意思,做下一句的句前时间状语,所以E处断开;“奔西北”是动宾结构,意义完整,所以H处断开。

[答案] CEH

7.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.太尉,始置于秦朝时期,与丞相、御史大夫并称“三公”,汉朝时存时废。

B.引,率领,与《兰亭集序》“引以为流觞曲水”中的“引”意思不同。

C.兴,出现,与《赤壁赋》“清风徐来,水波不兴”中的“兴”意思相同。

D.谨,小心谨慎、慎重,活用作动词,与《齐桓晋文之事》“谨庠序之教”中的“谨”用法相同。

C [A项,正确。B项,正确。“引”,率领。/引导。句意:于是就率领士兵离去。/我们引溪水作为流觞的曲水。C项,错误。意思不同。“兴”,出现。/起。句意:麋鹿在身边突然出现而不眨眼睛。/清风阵阵拂来,水面波澜不起。D项,正确。句意:小心谨慎地设置报警的烽火。/慎重地办理学校教育。]

8.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.汉文帝和汉景帝都对周亚夫十分看重,周亚夫奇智多谋,不负众望,最终平定了吴楚之乱。

B.周亚夫作战知己知彼,他认为楚军勇猛迅捷难以直接战胜,决定放弃救援梁国,断叛军粮道。

C.汉军将帅同心,吴楚之乱历时三月,诸将始终理解并执行周亚夫的决策,这是取胜的重要因素。

D.苏洵认为带兵必须坚持“义”,并且要做到战前让士兵培养战斗力,战时调动士气,战胜后修养心性。

C [C项,“诸将始终理解并执行周亚夫的决策”错误。材料一末段“于是诸将乃以太尉计谋为是”说明,直到吴楚之乱平定后诸将才认为周亚夫的计谋是正确的,可推知之前可能并不认同他的做法。]

9.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)汉兵因乘胜,遂尽虏之,降其兵,购吴王千金。

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2)故虽并天下,而士不厌兵,此黄帝之所以七十战而兵不殆也。

译文:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[解析](1)“降”,使……投降;“购”,悬赏征求;“购吴王千金”,状语后置,应为“(以)千金购吴王”。

(2)“并”,吞并;“殆”,懈怠;“此黄帝之所以七十战而兵不殆也”,因果判断句。

[答案] (1)汉兵因此乘胜追击,于是全部俘虏了叛军,并使他们投降,又悬赏千金买吴王人头。

(2)所以即使吞并了天下,战士也不厌恶打仗,这就是黄帝的军队经历了七十次战斗仍不懈怠的原因。

10.材料二中说:“泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬,然后可以制利害,可以待敌。”周亚夫在平定吴楚之乱中是如何体现这一点的?请简要概括。(3分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[解析] ①由原文“梁急,请救……景帝使使诏救梁。太尉不奉诏,坚壁不出”可知,梁国危急,梁王求救,景帝下诏命其救援,在这样的情势下,周亚夫均不为所动,坚决执行自己的战略战术。②由原文“吴兵乏粮,饥,数欲挑战,终不出”可知,叛军缺粮,屡次挑战,周亚夫始终不出兵应战。③由原文“夜,军中惊,内相攻击扰乱,至于太尉帐下。太尉终卧不起”可知,夜里营中惊扰,甚至闹到自己帐前,周亚夫也静卧不起,坚持己见。④由原文“后吴奔壁东南陬,太尉使备西北,已而其精兵果奔西北,不得入”可知,叛军使用声东击西的战术,周亚夫也不为所惑。

[答案] ①梁国危急,梁王求救,景帝下诏命其救援,周亚夫均不为所动,坚决执行自己的战略战术。②叛军缺粮,屡次挑战,周亚夫始终不出兵应战。③夜里营中惊扰,甚至闹到自己帐前,周亚夫也静卧不起。④叛军使用声东击西的战术,周亚夫不为所惑。

【参考译文】

材料一:

孝文帝将要去世的时候,告诫太子说:“假使发生危急情况,周亚夫是真正可以担当领兵重任的。”文帝去世后,(孝景帝)授予周亚夫车骑将军的官职。

孝景帝三年,吴、楚两国叛乱。周亚夫由中尉升任太尉,领兵向东攻打吴、楚叛军。于是周亚夫亲自请示皇帝说:“楚兵勇猛轻捷,很难与他们针锋相对。我希望先把梁国放弃,让他们进攻,我们去断绝他们的粮道,这样才能把他们制服。”孝景帝同意他的意见。

太尉周亚夫已经在荥阳会军,吴国叛军正在进攻梁国,梁国形势危急,请求援救。而太尉却领兵向东北跑到昌邑,深沟高垒坚守不出。梁国天天派使者向太尉求救,太尉认为坚守有利,不肯去救。梁国上书报告孝景帝,孝景帝随即派使者诏令太尉救梁。太尉不遵从皇帝的诏令,坚守营垒仍不出兵,而是派遣轻骑兵弓高侯等人去断绝吴、楚叛军后方的粮道。吴国军队缺乏粮食,士兵饥饿,屡次挑战,可是太尉始终不出战。夜里,汉军营中惊乱,军内互相攻击扰乱,甚至闹到了太尉的营帐之下。太尉却始终静卧不起。不久,就恢复了安定。后来吴军朝汉军军营东南角奔来,太尉却让士兵注意防备西北角。不久吴国精兵果然奔到了汉军营垒的西北角,但不能攻入。吴兵已经很饥饿了,于是就率领士兵离去。太尉派精兵去追击,大败吴军。吴王刘濞抛弃了他的大军,与几千名精壮士卒逃跑,逃到江南丹徒自保。汉兵因此乘胜追击,于是全部俘虏了叛军,并使他们投降,又悬赏千金买吴王人头。过了一个多月,越人斩了吴王的头来报告汉王朝。双方攻守共三个月,吴、楚叛乱就被打败平定了。这时将领们才认识到太尉的计谋是正确的。可是由于这次平叛,梁孝王却和太尉有了仇怨。

材料二:

作为将领的原则,应当首先修养心性。做到泰山在眼前崩塌而面不改色,麋鹿在身边突然出现而不眨眼睛,这样以后才能够控制利害因素,可以对付敌人。

凡是用兵崇尚正义;如果不合乎正义,即使有利可图也不要行动。并非一动就有危害,而是因为后来将有不能应付的事情发生。只有正义能够激愤士气,战士因正义而激起义愤,才可以连续战斗。

作战的方法大致是:当战争尚未发生的时候,要积蓄财力;当战争即将发生的时候,要培养战斗力;当战争已经打起来的时候,要保持士气;当战争取得胜利的时候,就要修养心性。小心谨慎地设置报警的烽火,严格认真地在边境巡逻放哨,使农民无所顾忌,安心耕种,这就是积蓄财力的做法;重重地犒赏战士,让他们悠闲自在,养精蓄锐,这就是培养战斗力的做法;取得小的胜利,要使战士感到更加紧迫,受到小的挫折,要让战士得到更大的激励,这就是培养士气的做法;使用战士要注意不要完全满足他们的欲望,这就是修养心性的做法。所以战士们常常积蓄着怒气,心中怀有欲望却不能完全实现。怒气没有全部爆发就有更多的勇气,欲望没有完全实现就将继续追求。所以即使吞并了天下,战士也不厌恶打仗,这就是黄帝的军队经历了七十次战斗仍不懈怠的原因。如果不修养心性,战士们打了一次胜仗后就不能继续作战了。

1/1

同课章节目录