2025年小升初语文文言文衔接超前练--《诫子书》

文档属性

| 名称 | 2025年小升初语文文言文衔接超前练--《诫子书》 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 54.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 16:00:08 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025年小升初语文文言文衔接超前练--《诫子书》

一、选择题

1.下列加点字注音有误的一项是( )

A.险躁(zào) 俭以养德(jiǎn) B.淫慢(yín) 夫君子之行(fú)

C.淡泊(pō) 年与时驰(chí) D.枯落(kū) 悲守穷庐(lú)

2.下列句子的朗读节奏划分错误的一项是( )

A.静/以修身,俭/以养德。

B.年/与时驰,意/与日去。

C.非淡泊无/以明志,非宁静无/以致远。

D.淫慢/则不能/励精,险躁/则不能/治性。

3.下列加点的词意思相同的一项是( )

A.夫君子之行/与人期行

B.非淡泊无以明志/匹夫不可夺志也

C.年与时驰/学而时习之

D.意与日去/去后乃至

4.下面的分析有误的一项是( )

A.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”说明了“淡泊”和“宁静”是实现人生理想的基本要求,强调它们是与人的志向相关的。

B.“学须静也”的“学”已经不只是一般的学习,而含有修养自己的人格和品德的意思;“静”也不只是单纯的宁静,而有淡泊名利的意味。

C.“非宁静无以致远”和“险躁则不能治性”中的“宁静”和“险躁”是一对反义词。

D.“悲守穷庐,将复何及”表达了君子不与外界同流合污、独善其身的良好愿望。

5.下列对《诫子书》的理解和分析有误的一项是( )

A.本文是一篇以议论为主的文言文,主要讲述修身治学,强调淡泊宁静的价值。

B.作者开篇即明确提出修身养德的要求,并提出修身养德的具体途径是“静”和“俭”。

C.“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”从正面说明了“淫慢”和“险躁”的害处。

D.文章最后一句强调要勤学刻苦,不能荒废学业,暗含惜时之意。

二、名句名篇默写

6.按要求默写填空。

(1)对那些心浮气躁、生活铺张浪费的人,我们可以用《诫子书》中的观点“ , ”来劝勉他们。

(2)《诫子书》中,表明“志当存高远”的句子是“ , ”。

(3)《诫子书》中,阐释过度享乐和浮躁会对人修身养性产生不利影响的句子是“ , ”。

(4)《诫子书》中,“ , , ”阐述了“学”“才”“志”三者的关系。

三、课内阅读

诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

7.解释文中划线词语的意思。

(1)淫慢则不能励精:

(2)险躁则不能治性:

(3)年与时驰:

8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)静以修身,俭以养德。

(2)非学无以广才,非志无以成学。

9.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章以“静”为核心,强调修身治学需保持宁静淡泊。

B.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”是全文的中心论点。

C.作者认为“淫慢”和“险躁”是成才的关键因素。

D.结尾以“悲守穷庐”的后果警示后人珍惜时光。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

《诫子书》

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

10.解释下列句中加点的词。

(1)非宁静无以致远( )

(2)非学无以广才( )

(3)淫慢则不能励精( )

(4)年与时驰( )

11.用现代汉语翻译下列句子。

(1)静以修身,俭以养德。

(2)非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

12.本文作者就哪几个方面进行了论述?从这几个方面又是怎样展开论述的?

13.作者写这封信的用意是什么?

四、文言文阅读

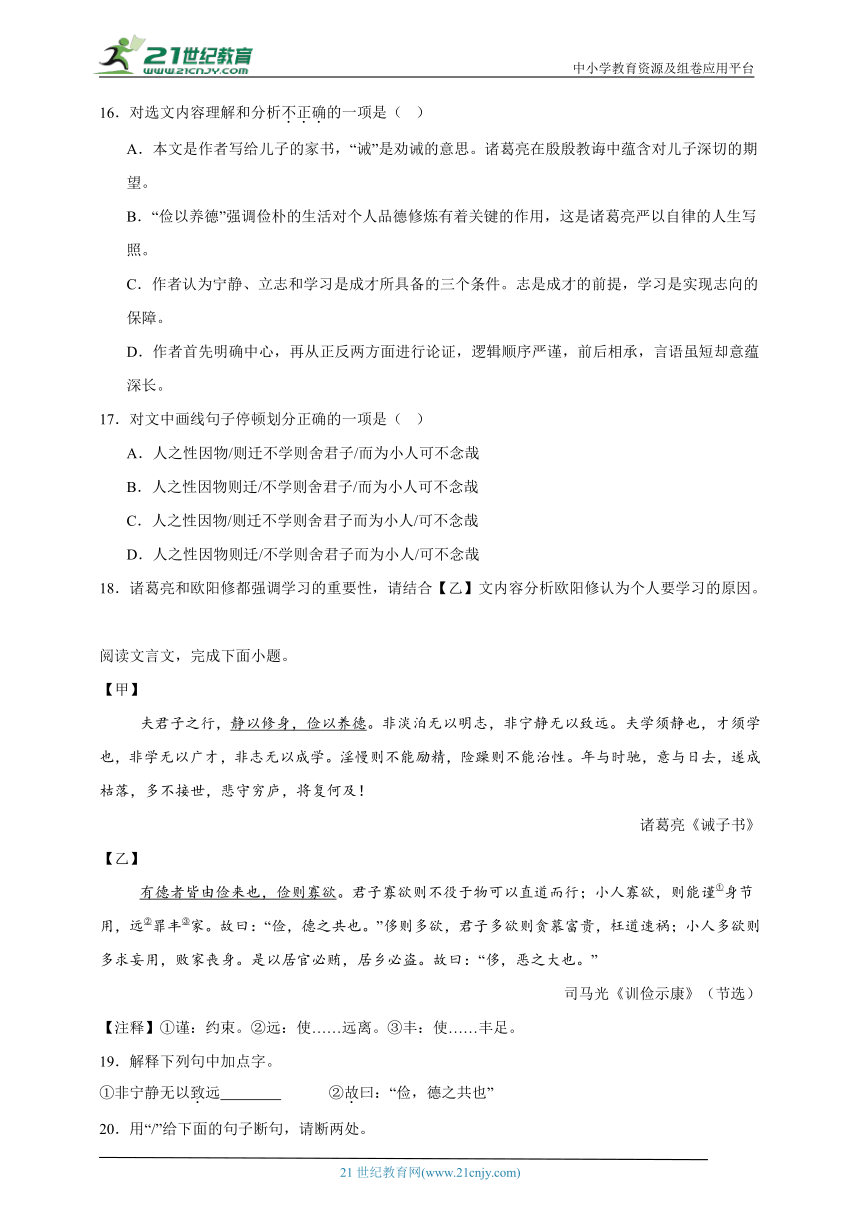

阅读【甲】【乙】两篇选文,完成小题。

【甲】

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(选自诸葛亮《诫子书》)

【乙】

①藏精于晦则明,养神于静则安。晦所以蓄①用,静所以应动。善蓄者不竭,善应者无穷。此君子修身治人之术,然性近者得之易也。

②勉诸子:玉不琢,不成器;人不学,不知道。然玉之为物,有不变之常,虽不琢以为器,犹不害②为玉也。人之性因物则迁不学则舍君子而为小人可不念哉!

(选自欧阳修《诫子书》)

【注】①蓄:储备积蓄。②不害:仍然是。

14.下列选项中加点词解释正确的一项是( )

A.非淡泊无以明志 明:明亮

B.非宁静无以致远 致:达到

C.非学无以广才 广:广大

D.年与时驰 驰:奔跑

15.用现代汉语翻译下列句子。

(1)夫君子之行,静以修身,俭以养德。

(2)淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

16.对选文内容理解和分析不正确的一项是( )

A.本文是作者写给儿子的家书,“诫”是劝诫的意思。诸葛亮在殷殷教诲中蕴含对儿子深切的期望。

B.“俭以养德”强调俭朴的生活对个人品德修炼有着关键的作用,这是诸葛亮严以自律的人生写照。

C.作者认为宁静、立志和学习是成才所具备的三个条件。志是成才的前提,学习是实现志向的保障。

D.作者首先明确中心,再从正反两方面进行论证,逻辑顺序严谨,前后相承,言语虽短却意蕴深长。

17.对文中画线句子停顿划分正确的一项是( )

A.人之性因物/则迁不学则舍君子/而为小人可不念哉

B.人之性因物则迁/不学则舍君子/而为小人可不念哉

C.人之性因物/则迁不学则舍君子而为小人/可不念哉

D.人之性因物则迁/不学则舍君子而为小人/可不念哉

18.诸葛亮和欧阳修都强调学习的重要性,请结合【乙】文内容分析欧阳修认为个人要学习的原因。

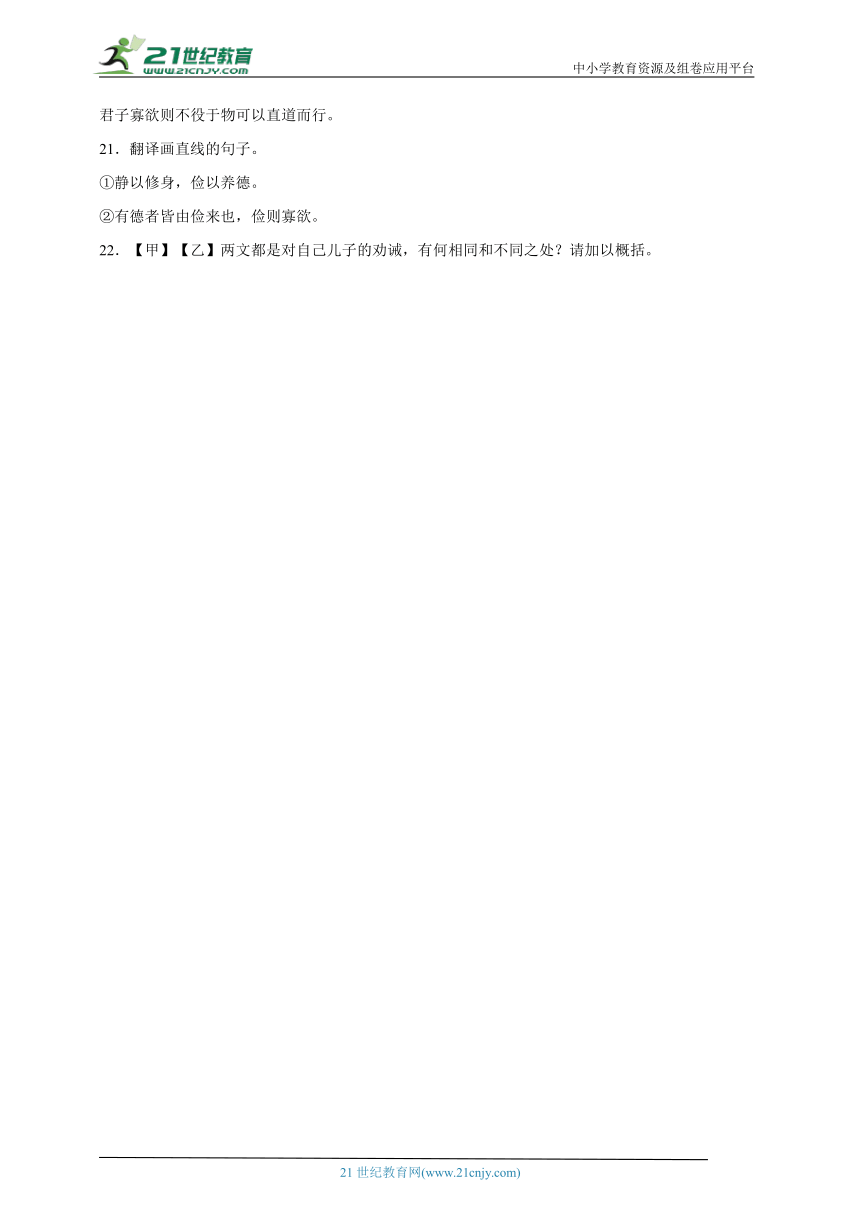

阅读文言文,完成下面小题。

【甲】

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

诸葛亮《诫子书》

【乙】

有德者皆由俭来也,俭则寡欲。君子寡欲则不役于物可以直道而行;小人寡欲,则能谨①身节用,远②罪丰③家。故曰:“俭,德之共也。”侈则多欲,君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身。是以居官必贿,居乡必盗。故曰:“侈,恶之大也。”

司马光《训俭示康》(节选)

【注释】①谨:约束。②远:使……远离。③丰:使……丰足。

19.解释下列句中加点字。

①非宁静无以致远 ②故曰:“俭,德之共也”

20.用“/”给下面的句子断句,请断两处。

君子寡欲则不役于物可以直道而行。

21.翻译画直线的句子。

①静以修身,俭以养德。

②有德者皆由俭来也,俭则寡欲。

22.【甲】【乙】两文都是对自己儿子的劝诫,有何相同和不同之处?请加以概括。

参考答案

题号 1 2 3 4 5

答案 C C B D C

1.C

【详解】本题考查字音。

C.淡泊(pō) ——bó;

故选C。

2.C

【详解】本题考查划分文言句子节奏的能力。先梳理句子的大意,结合语法,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。

C.句意为:不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。根据句意可知,两句句式相同,“无以明志”“无以致远”分别阐述了“非淡泊”“非宁静”的后果,因此应断句为:非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远;

故选C。

3.B

【详解】本题考查一词多义。

A.行为操守/同行;

B.志向/志向;

C.时光/按时;

D.消失/离开;

故选B。

4.D

【详解】本题考查文章理解与分析。

D.“悲守穷庐,将复何及”意思是“悲哀地坐守着那穷困的居舍,又怎么来得及呢”,这句话表达了如果不珍惜时光努力学习,到老来只能是悔恨一生,表达了珍惜时光的情感,而非“表达了君子不与外界同流合污、独善其身的良好愿望”。

故选D。

5.C

【详解】本题考查内容理解。

C.有误,“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”从反面说明了“淫慢”和“险躁”的害处;

故选C。

6. 静以修身 俭以养德 非淡泊无以明志 非宁静无以致远 淫慢则不能励精 险躁则不能治性 才须学也 非学无以广才 非志无以成学

【详解】本题考查学生背诵和默写名篇名句的能力。

本题易错字:修、德、致、淫、励、躁。

7. 放纵懈怠 修养性情 疾行 8.(1)以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

(2)不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学业有所成就。 9.C

【导语】《诫子书》是诸葛亮以父亲身份写给儿子的家训,全文以“静”为纲,通过“修身—治学—警世”三层递进,构建了传统士大夫的立德树人体系。文中“非淡泊无以明志”等对偶句式的运用,既体现儒家内省功夫,又暗合道家守静思想。尤其“年与时驰”的比喻,将抽象的人生哲理具象为“枯落”意象,在谆谆告诫中透露出深沉的家族传承意识。全文言简意赅却内涵丰赡,堪称中国古代家训文学的典范。

7.本题考查词语解释。

(1)句意:放纵懈怠就不能振奋精神。淫慢,放纵懈怠。

(2)句意:轻薄浮躁就不能修养性情。治性,修养性情。

(3)句意:年纪随同时光而疾速逝去。驰,疾行。

8.本题考查译句。重点词语:

(1)静:宁静。以:连词,表示后者是前者的目的,来。修:修养。俭:节俭。养:培养。

(2)学:学习。无:没有办法。以:来。广:增长。才:才干。志:志向。成:达成,成就。

9.本题考查内容和主旨理解。

C.文中“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”意思是放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。这表明“淫慢”和“险躁”会阻碍人振奋精神、修养性情,是不利于成才的因素,而非成才的关键因素。故选C。

【点睛】参考译文:

君子的行为操守,依靠宁静专一来修养身心,依靠节俭来培养品德。不内心恬淡、不慕名利就无法明确志向,不屏除杂念和干扰、宁静专一就无法达到远大目标。学习必须静心专一,而才干来自于学习,不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学习有所成就。放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失,最终凋落衰残,大多对社会没有任何贡献,悲伤地困守在自己的穷家破舍里,到那时再悔恨又怎么来得及!

10. 达到 增长 放纵懈怠 疾行,指迅速逝去 11.(1)依靠内心安静来修养身心,依靠俭朴的作风来培养品德。

(2)不内心恬淡、不慕名利就无法明确自己的志向,不宁静专一就无法达到远大目标。 12.作者就学习和做人两个方面进行了论述。首先提出“静以修身,俭以养德”的观点,强调修身养德要从“静”和“俭”入手;接着论述学习需要“静”,要树立志向,才能增长才干;最后指出不“静”会导致“淫慢”“险躁”,从而无法修养身心,强调了“静”的重要性。 13.告诫儿子要修身养性,生活节俭,以此来培养自己的品德,勤奋学习,立志成才,珍惜时间,不虚度年华。

【导语】《诫子书》是诸葛亮以书信形式对儿子的教诲,体现了其深厚的儒家思想修养。文章以“静以修身,俭以养德”为核心,强调通过内心的宁静和生活的节俭来培养品德。诸葛亮从修身、学习、志向、时间管理等多个方面展开论述,层层递进,逻辑严密。他告诫儿子,唯有淡泊名利、宁静致远,才能在学业和品德上有所成就。文章语言简练,寓意深远,既是对儿子的殷切期望,也是对后世读者的深刻启示,展现了诸葛亮作为一位智者和父亲的良苦用心。

10.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:不清静寡欲就无法达到远大的目标;致:达到;

(2)句意:如果不学习就无法增长自己的才干;广:增长;

(3)句意:放纵懈怠就不能勉励心志振奋精神;淫慢:放纵懈怠;

(4)句意:年华随同时光飞快逝去;驰:疾行,指迅速逝去。

11.本题考查学生对句子翻译能力。翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)静:屏除杂念和干扰,宁静专一。以:连词,表示后者是前者的目的。修身:修养身心。养德:培养品德。

(2)淡泊:内心恬淡,不慕名利。无以:没有什么可以拿来,没办法。明志:明确志向。明:明确、坚定。宁静:这里指安静,集中精神,不分散精力。致远:达到远大目标。致:达到。

12.本题考查内容理解与概括。

作者就学习和做人两个方面进行了论述。

修身养德:文章开篇便提出“夫君子之行,静以修身,俭以养德”,明确将修身养德作为君子的行为准则,把“静”和“俭”作为培养品德的重要方法,强调了品德修养在个人成长中的重要性,这是从做人的角度进行论述。

治学成才:“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”表明了学习与成才的关系,阐述了学习需要内心宁静,才能需要通过学习来培养,没有学习就无法增长才干,没有志向就不能成就学业,这是从学习的角度进行论述。

运用了正反对比的论证方法,在论述学习与宁静、志向的关系时,正面强调“学须静”“志以成学”,即学习需要宁静的心境和明确的志向才能有所成就;反面指出“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”,说明放纵懈怠、轻薄浮躁会对个人的精神和性情产生不良影响,无法做到专心学习和修养品德,通过正反对比,突出了“静”和“志”对于学习和做人的重要性。

层层递进,首先从“静以修身,俭以养德”的宏观角度阐述品德修养的基础,接着具体到学习层面,说明“学须静”“才须学”,强调学习是增长才干的必要途径,而学习又以“志”为前提,最后指出如果不注重这些,就会导致“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世”的后果,从品德修养到学习成才,再到对人生结局的影响,层层深入,逻辑严谨,全面地论述了个人成长过程中各个方面的关系和重要性。

13.本题考查内容理解与概括。

诫:警告,劝人警惕。 子:一般认为是指诸葛亮的儿子诸葛瞻。 书:书信。作者写这封信的用意主要是告诫儿子要修身养德,珍惜时间,努力学习,成为对社会有用的人。具体来说,诸葛亮希望儿子能通过“静”与“俭”来修养自身品德,树立远大志向,专注于学习增长才干,避免“淫慢”“险躁”,以免虚度光阴,最终成为一个能“接世”,对社会有贡献的人,表达了一位父亲对儿子的殷切期望和教诲。

【点睛】参考译文:

品德高尚的人,依靠内心宁静专一来修养身心,以俭朴节约来培养品德。不恬淡寡欲就无法使(自己的)志向明确,不清静寡欲就无法达到远大的目标。学习必须静心专一,而才干则来自勤奋学习。如果不学习就无法增长自己的才干,不明确志向就不能在学习上获得成就。放纵懈怠就不能勉励心志振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年华随同时光飞快逝去,意志随同岁月而丧失。最终(像黄叶一样)枯老衰落,大多不接触世事,对社会没有任何贡献,只能困守在自家狭小的穷家破舍里,那时再悔恨又怎么来得及!

14.B 15.(1)君子的行为操守,以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

(2)放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。 16.C 17.D 18.①通过学习可以掌握道德、学识、义理;②通过学习、修身,就能保持君子的品行,不会成为小人。

【导语】这篇阅读材料选取了诸葛亮《诫子书》和欧阳修诫子书两篇古代家训,展现了传统文人的教子智慧。两文均以“修身治学”为核心,但各有侧重:诸葛亮强调“静以修身”的內省功夫,通过“淡泊明志”的哲学阐述治学之道;欧阳修则从“藏精于晦”的辩证思维出发,以“玉不琢不成器”为喻,突出后天学习对人性塑造的决定作用。两文语言凝练,说理透彻,体现了中国古代家训将道德教化与人生智慧融为一体的鲜明特色。

14.本题考查文言实词的含义。

A.句意:不做到内心恬淡就无法明确志向。明:明确,坚定;

B.句意:不做到摒除杂念、宁静专一就无法达到远大目标。致:达到;

C.句意:不学习就无法增长才干。广:增长;

D.句意:年华随时光而飞驰。驰:疾行,指迅速逝去;

故选B。

15.本题考查文言翻译。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)静:摒除杂念和干扰,宁静专一。以:连词,表示后者是前者的目的。修身:修养身心;

(2)淫慢:放纵懈怠。励精:振奋精神。险躁:轻薄浮躁。治性:修养性情。

16.本题考查对文章内容的理解。

C.根据“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”可知,从学习的角度看,作者告诫儿子要树立明确志向;根据“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”可见,作者劝勉儿子要潜心学习,勤学励志;根据“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及”等语句可知,作者希望儿子珍惜时光,志存高远;可见作者认为成才需要三个条件,分别为:立志、学习、惜时;结合“静以修身,俭以养德”可知,“静”能够实现修身养心,侧重性情方面的培养;

故选C。

17.本题考查文言文断句。要根据句意和句子结构进行断句。

“人之性因物则迁不学则舍君子而为小人可不念哉”的意思是:人的本性,会因为外界事物的影响而改变,如果不学习,就会舍弃君子的行为而做一个品质恶劣的人,能不思考这个问题吗?“人之性因物则迁”总体提出“人性会因万物的影响发生变化”这一结论,主谓宾俱全,表达完整意思,后断开;“不学则舍君子而为小人”具体阐述其变化,为表意完整的假设复句,后断开;“可不念哉”是以反问的语气进行强调和总结。因此正确的断句为:人之性因物则迁/不学则舍君子而为小人/可不念哉;

故选D。

18.本题考查对内容的理解和概括。

结合【乙】文第②段“玉不琢,不成器;人不学,不知道”可知,就像玉石不经过琢磨就不能成为器材一样,人不通过学习无法了解掌握道德、学识、义理,因此可知,欧阳修认为只有通过学习,人才可以掌握道德、学识、义理;结合【乙】文第②段“人之性因物则迁不学则舍君子而为小人可不念哉”可知,欧阳修认为,人的本性会因为外界事物的影响而改变,如果不学习,就会舍弃君子的行为而做一个品质恶劣的人,因此只有通过学习、修身,人才能保持君子的品行,不会成为小人。可据此作答。

【点睛】参考译文:

【甲】

有道德修养的人,依靠内心安静来修养身心,依靠俭朴的作风来培养品德。不内心恬淡就无法明确志向,不做到摒除杂念、宁静专一就无法达到远大目。学习必须静心专一,而才干来自学习。所以不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学习有所成就。放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年华随时光而飞驰,意志随岁月而流逝。最终枯败零落,大多不接触世事、不为社会所用,只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,其时悔恨又怎么来得及?【乙】

隐藏自己的才华不显露这是聪明的做法,在静默中涵养自己的精神就会平安无事。韬晦的目的是储备积蓄以备来日之用,平日的静默才能应时而动。善于储备积蓄者来日才能用之不竭,善于平日的静默者应时而动才能用之无穷。这是君子用来修养身心、治理他人的方法,然而那些天性与之相近的人更容易获得它。

诫勉几个儿子,玉不经过琢磨不能成为器材,人不通过学习无法了解掌握道德、学识、义理。然而玉作为一种物品,有它不变的特性,即使不把它雕琢成器物,但它依旧不失为一块玉。人的本性,会因为外界事物的影响而改变,如果不学习,就会舍弃君子的行为而做一个品质恶劣的人,能不思考这个问题吗?

19. 达到 所以 20.君子寡欲/则不役于物/可以直道而行。 21.①以宁静专一来修养身心,以节俭生活来培养品德。

②有德行的人都是由勤俭(而)培养来的,勤俭就可以减少欲望。 22.相同之处:两文都谈到了节俭对道德品质培养的重要性。

不同之处:甲文还谈了要立志成学、珍惜时间等;乙文谈了“奢侈”带来的坏处。

【导语】这组文言文以修身立德为核心。甲文诸葛亮以“静”“俭”为纲,阐述修身治学与立志的关系;乙文司马光从“俭”“侈”两方面,论述寡欲与多欲带来的不同结果,强调俭为德之基、侈为恶之源。两篇虽角度不同,但都围绕品德修养与生活方式的关联展开,蕴含深刻哲理。

19.本题考查文言词语解释。

(1)句意:不排除外来干扰、保持宁静专一就无法达到远大目标。致:达到。

(2)句意:所以说:“节俭,是各种好品德的共有特点。”故:所以。

20.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

本句句意:君子减少私欲,就不会被外物役使,可以走正直的道路。“君子寡欲”与“则不役于物”之间,表达君子寡欲与不被外物役使的关系,两者断开;“可以直道而行”进一步说明君子寡欲带来的结果,是另一个层次。

据以上分析断句为:君子寡欲/则不役于物/可以直道而行。

21.本题考查文言句子翻译。翻译时要做到“信、达、雅”,注意重点字词。重点字词有:

(1)静,内心宁静;以,连词,表目的,来;修身,修养身心;俭,节俭;养德,培养品德。

(2)有德者,有德行的人;皆,都;由,从;则,就;寡欲,减少私欲。

22.本题考查比较阅读。

相同之处:

根据甲文“俭以养德”以及乙文“有德者皆由俭来也”可知,两文都明确指出节俭对于培养道德品质具有重要作用,都强调了节俭是道德养成的重要因素。

不同之处:

甲文:根据甲文“非学无以广才,非志无以成学”以及“年与时驰,意与日去”可知,甲文还谈到了要树立志向才能成就学业,以及时光易逝,要珍惜时间等内容,从学习和惜时等方面对儿子进行劝诫。

乙文:根据乙文“侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸”可知,乙文论述了“奢侈”会导致人贪慕富贵,不走正道而招致灾祸,着重强调了“奢侈”带来的坏处,从反面告诫儿子要远离奢侈,保持节俭。

【点睛】参考译文:

【甲】有道德修养的人的行为操守,依靠内心宁静来修养身心,依靠俭朴的作风来培养品德。不内心恬淡、不慕名利就无法明确志向,不排除外来干扰、保持宁静专一就无法达到远大目标。学习必须静心专一,而才干来自学习。不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学习有所成就。放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失,最终就会像枯枝落叶般一天天衰老下去。大多对社会没有任何贡献,只能悲伤地困守在自己的穷家破舍里,到那时再悔恨又怎么来得及呢!

【乙】有道德的人都是由节俭而来的。节俭就会减少私欲。君子减少私欲,就不会被外物役使,可以走正直的道路;小人减少私欲,就能约束自己,节约费用,使罪恶远离,使家庭丰足。所以说:“节俭,是各种好品德的共有特点。”奢侈就会有很多私欲,君子有很多私欲就会贪恋羡慕富贵,不走正路,招致祸患;小人有很多私欲就会多方营求,胡乱浪费,败坏家业,丧失生命。因此,做官就必然贪污受贿,在乡间生活就必然盗窃他人财物。所以说:“奢侈,是最大的恶行。”

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025年小升初语文文言文衔接超前练--《诫子书》

一、选择题

1.下列加点字注音有误的一项是( )

A.险躁(zào) 俭以养德(jiǎn) B.淫慢(yín) 夫君子之行(fú)

C.淡泊(pō) 年与时驰(chí) D.枯落(kū) 悲守穷庐(lú)

2.下列句子的朗读节奏划分错误的一项是( )

A.静/以修身,俭/以养德。

B.年/与时驰,意/与日去。

C.非淡泊无/以明志,非宁静无/以致远。

D.淫慢/则不能/励精,险躁/则不能/治性。

3.下列加点的词意思相同的一项是( )

A.夫君子之行/与人期行

B.非淡泊无以明志/匹夫不可夺志也

C.年与时驰/学而时习之

D.意与日去/去后乃至

4.下面的分析有误的一项是( )

A.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”说明了“淡泊”和“宁静”是实现人生理想的基本要求,强调它们是与人的志向相关的。

B.“学须静也”的“学”已经不只是一般的学习,而含有修养自己的人格和品德的意思;“静”也不只是单纯的宁静,而有淡泊名利的意味。

C.“非宁静无以致远”和“险躁则不能治性”中的“宁静”和“险躁”是一对反义词。

D.“悲守穷庐,将复何及”表达了君子不与外界同流合污、独善其身的良好愿望。

5.下列对《诫子书》的理解和分析有误的一项是( )

A.本文是一篇以议论为主的文言文,主要讲述修身治学,强调淡泊宁静的价值。

B.作者开篇即明确提出修身养德的要求,并提出修身养德的具体途径是“静”和“俭”。

C.“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”从正面说明了“淫慢”和“险躁”的害处。

D.文章最后一句强调要勤学刻苦,不能荒废学业,暗含惜时之意。

二、名句名篇默写

6.按要求默写填空。

(1)对那些心浮气躁、生活铺张浪费的人,我们可以用《诫子书》中的观点“ , ”来劝勉他们。

(2)《诫子书》中,表明“志当存高远”的句子是“ , ”。

(3)《诫子书》中,阐释过度享乐和浮躁会对人修身养性产生不利影响的句子是“ , ”。

(4)《诫子书》中,“ , , ”阐述了“学”“才”“志”三者的关系。

三、课内阅读

诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

7.解释文中划线词语的意思。

(1)淫慢则不能励精:

(2)险躁则不能治性:

(3)年与时驰:

8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)静以修身,俭以养德。

(2)非学无以广才,非志无以成学。

9.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章以“静”为核心,强调修身治学需保持宁静淡泊。

B.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”是全文的中心论点。

C.作者认为“淫慢”和“险躁”是成才的关键因素。

D.结尾以“悲守穷庐”的后果警示后人珍惜时光。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

《诫子书》

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

10.解释下列句中加点的词。

(1)非宁静无以致远( )

(2)非学无以广才( )

(3)淫慢则不能励精( )

(4)年与时驰( )

11.用现代汉语翻译下列句子。

(1)静以修身,俭以养德。

(2)非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

12.本文作者就哪几个方面进行了论述?从这几个方面又是怎样展开论述的?

13.作者写这封信的用意是什么?

四、文言文阅读

阅读【甲】【乙】两篇选文,完成小题。

【甲】

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(选自诸葛亮《诫子书》)

【乙】

①藏精于晦则明,养神于静则安。晦所以蓄①用,静所以应动。善蓄者不竭,善应者无穷。此君子修身治人之术,然性近者得之易也。

②勉诸子:玉不琢,不成器;人不学,不知道。然玉之为物,有不变之常,虽不琢以为器,犹不害②为玉也。人之性因物则迁不学则舍君子而为小人可不念哉!

(选自欧阳修《诫子书》)

【注】①蓄:储备积蓄。②不害:仍然是。

14.下列选项中加点词解释正确的一项是( )

A.非淡泊无以明志 明:明亮

B.非宁静无以致远 致:达到

C.非学无以广才 广:广大

D.年与时驰 驰:奔跑

15.用现代汉语翻译下列句子。

(1)夫君子之行,静以修身,俭以养德。

(2)淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

16.对选文内容理解和分析不正确的一项是( )

A.本文是作者写给儿子的家书,“诫”是劝诫的意思。诸葛亮在殷殷教诲中蕴含对儿子深切的期望。

B.“俭以养德”强调俭朴的生活对个人品德修炼有着关键的作用,这是诸葛亮严以自律的人生写照。

C.作者认为宁静、立志和学习是成才所具备的三个条件。志是成才的前提,学习是实现志向的保障。

D.作者首先明确中心,再从正反两方面进行论证,逻辑顺序严谨,前后相承,言语虽短却意蕴深长。

17.对文中画线句子停顿划分正确的一项是( )

A.人之性因物/则迁不学则舍君子/而为小人可不念哉

B.人之性因物则迁/不学则舍君子/而为小人可不念哉

C.人之性因物/则迁不学则舍君子而为小人/可不念哉

D.人之性因物则迁/不学则舍君子而为小人/可不念哉

18.诸葛亮和欧阳修都强调学习的重要性,请结合【乙】文内容分析欧阳修认为个人要学习的原因。

阅读文言文,完成下面小题。

【甲】

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

诸葛亮《诫子书》

【乙】

有德者皆由俭来也,俭则寡欲。君子寡欲则不役于物可以直道而行;小人寡欲,则能谨①身节用,远②罪丰③家。故曰:“俭,德之共也。”侈则多欲,君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身。是以居官必贿,居乡必盗。故曰:“侈,恶之大也。”

司马光《训俭示康》(节选)

【注释】①谨:约束。②远:使……远离。③丰:使……丰足。

19.解释下列句中加点字。

①非宁静无以致远 ②故曰:“俭,德之共也”

20.用“/”给下面的句子断句,请断两处。

君子寡欲则不役于物可以直道而行。

21.翻译画直线的句子。

①静以修身,俭以养德。

②有德者皆由俭来也,俭则寡欲。

22.【甲】【乙】两文都是对自己儿子的劝诫,有何相同和不同之处?请加以概括。

参考答案

题号 1 2 3 4 5

答案 C C B D C

1.C

【详解】本题考查字音。

C.淡泊(pō) ——bó;

故选C。

2.C

【详解】本题考查划分文言句子节奏的能力。先梳理句子的大意,结合语法,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。

C.句意为:不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。根据句意可知,两句句式相同,“无以明志”“无以致远”分别阐述了“非淡泊”“非宁静”的后果,因此应断句为:非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远;

故选C。

3.B

【详解】本题考查一词多义。

A.行为操守/同行;

B.志向/志向;

C.时光/按时;

D.消失/离开;

故选B。

4.D

【详解】本题考查文章理解与分析。

D.“悲守穷庐,将复何及”意思是“悲哀地坐守着那穷困的居舍,又怎么来得及呢”,这句话表达了如果不珍惜时光努力学习,到老来只能是悔恨一生,表达了珍惜时光的情感,而非“表达了君子不与外界同流合污、独善其身的良好愿望”。

故选D。

5.C

【详解】本题考查内容理解。

C.有误,“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”从反面说明了“淫慢”和“险躁”的害处;

故选C。

6. 静以修身 俭以养德 非淡泊无以明志 非宁静无以致远 淫慢则不能励精 险躁则不能治性 才须学也 非学无以广才 非志无以成学

【详解】本题考查学生背诵和默写名篇名句的能力。

本题易错字:修、德、致、淫、励、躁。

7. 放纵懈怠 修养性情 疾行 8.(1)以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

(2)不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学业有所成就。 9.C

【导语】《诫子书》是诸葛亮以父亲身份写给儿子的家训,全文以“静”为纲,通过“修身—治学—警世”三层递进,构建了传统士大夫的立德树人体系。文中“非淡泊无以明志”等对偶句式的运用,既体现儒家内省功夫,又暗合道家守静思想。尤其“年与时驰”的比喻,将抽象的人生哲理具象为“枯落”意象,在谆谆告诫中透露出深沉的家族传承意识。全文言简意赅却内涵丰赡,堪称中国古代家训文学的典范。

7.本题考查词语解释。

(1)句意:放纵懈怠就不能振奋精神。淫慢,放纵懈怠。

(2)句意:轻薄浮躁就不能修养性情。治性,修养性情。

(3)句意:年纪随同时光而疾速逝去。驰,疾行。

8.本题考查译句。重点词语:

(1)静:宁静。以:连词,表示后者是前者的目的,来。修:修养。俭:节俭。养:培养。

(2)学:学习。无:没有办法。以:来。广:增长。才:才干。志:志向。成:达成,成就。

9.本题考查内容和主旨理解。

C.文中“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”意思是放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。这表明“淫慢”和“险躁”会阻碍人振奋精神、修养性情,是不利于成才的因素,而非成才的关键因素。故选C。

【点睛】参考译文:

君子的行为操守,依靠宁静专一来修养身心,依靠节俭来培养品德。不内心恬淡、不慕名利就无法明确志向,不屏除杂念和干扰、宁静专一就无法达到远大目标。学习必须静心专一,而才干来自于学习,不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学习有所成就。放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失,最终凋落衰残,大多对社会没有任何贡献,悲伤地困守在自己的穷家破舍里,到那时再悔恨又怎么来得及!

10. 达到 增长 放纵懈怠 疾行,指迅速逝去 11.(1)依靠内心安静来修养身心,依靠俭朴的作风来培养品德。

(2)不内心恬淡、不慕名利就无法明确自己的志向,不宁静专一就无法达到远大目标。 12.作者就学习和做人两个方面进行了论述。首先提出“静以修身,俭以养德”的观点,强调修身养德要从“静”和“俭”入手;接着论述学习需要“静”,要树立志向,才能增长才干;最后指出不“静”会导致“淫慢”“险躁”,从而无法修养身心,强调了“静”的重要性。 13.告诫儿子要修身养性,生活节俭,以此来培养自己的品德,勤奋学习,立志成才,珍惜时间,不虚度年华。

【导语】《诫子书》是诸葛亮以书信形式对儿子的教诲,体现了其深厚的儒家思想修养。文章以“静以修身,俭以养德”为核心,强调通过内心的宁静和生活的节俭来培养品德。诸葛亮从修身、学习、志向、时间管理等多个方面展开论述,层层递进,逻辑严密。他告诫儿子,唯有淡泊名利、宁静致远,才能在学业和品德上有所成就。文章语言简练,寓意深远,既是对儿子的殷切期望,也是对后世读者的深刻启示,展现了诸葛亮作为一位智者和父亲的良苦用心。

10.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:不清静寡欲就无法达到远大的目标;致:达到;

(2)句意:如果不学习就无法增长自己的才干;广:增长;

(3)句意:放纵懈怠就不能勉励心志振奋精神;淫慢:放纵懈怠;

(4)句意:年华随同时光飞快逝去;驰:疾行,指迅速逝去。

11.本题考查学生对句子翻译能力。翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)静:屏除杂念和干扰,宁静专一。以:连词,表示后者是前者的目的。修身:修养身心。养德:培养品德。

(2)淡泊:内心恬淡,不慕名利。无以:没有什么可以拿来,没办法。明志:明确志向。明:明确、坚定。宁静:这里指安静,集中精神,不分散精力。致远:达到远大目标。致:达到。

12.本题考查内容理解与概括。

作者就学习和做人两个方面进行了论述。

修身养德:文章开篇便提出“夫君子之行,静以修身,俭以养德”,明确将修身养德作为君子的行为准则,把“静”和“俭”作为培养品德的重要方法,强调了品德修养在个人成长中的重要性,这是从做人的角度进行论述。

治学成才:“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”表明了学习与成才的关系,阐述了学习需要内心宁静,才能需要通过学习来培养,没有学习就无法增长才干,没有志向就不能成就学业,这是从学习的角度进行论述。

运用了正反对比的论证方法,在论述学习与宁静、志向的关系时,正面强调“学须静”“志以成学”,即学习需要宁静的心境和明确的志向才能有所成就;反面指出“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”,说明放纵懈怠、轻薄浮躁会对个人的精神和性情产生不良影响,无法做到专心学习和修养品德,通过正反对比,突出了“静”和“志”对于学习和做人的重要性。

层层递进,首先从“静以修身,俭以养德”的宏观角度阐述品德修养的基础,接着具体到学习层面,说明“学须静”“才须学”,强调学习是增长才干的必要途径,而学习又以“志”为前提,最后指出如果不注重这些,就会导致“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世”的后果,从品德修养到学习成才,再到对人生结局的影响,层层深入,逻辑严谨,全面地论述了个人成长过程中各个方面的关系和重要性。

13.本题考查内容理解与概括。

诫:警告,劝人警惕。 子:一般认为是指诸葛亮的儿子诸葛瞻。 书:书信。作者写这封信的用意主要是告诫儿子要修身养德,珍惜时间,努力学习,成为对社会有用的人。具体来说,诸葛亮希望儿子能通过“静”与“俭”来修养自身品德,树立远大志向,专注于学习增长才干,避免“淫慢”“险躁”,以免虚度光阴,最终成为一个能“接世”,对社会有贡献的人,表达了一位父亲对儿子的殷切期望和教诲。

【点睛】参考译文:

品德高尚的人,依靠内心宁静专一来修养身心,以俭朴节约来培养品德。不恬淡寡欲就无法使(自己的)志向明确,不清静寡欲就无法达到远大的目标。学习必须静心专一,而才干则来自勤奋学习。如果不学习就无法增长自己的才干,不明确志向就不能在学习上获得成就。放纵懈怠就不能勉励心志振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年华随同时光飞快逝去,意志随同岁月而丧失。最终(像黄叶一样)枯老衰落,大多不接触世事,对社会没有任何贡献,只能困守在自家狭小的穷家破舍里,那时再悔恨又怎么来得及!

14.B 15.(1)君子的行为操守,以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。

(2)放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。 16.C 17.D 18.①通过学习可以掌握道德、学识、义理;②通过学习、修身,就能保持君子的品行,不会成为小人。

【导语】这篇阅读材料选取了诸葛亮《诫子书》和欧阳修诫子书两篇古代家训,展现了传统文人的教子智慧。两文均以“修身治学”为核心,但各有侧重:诸葛亮强调“静以修身”的內省功夫,通过“淡泊明志”的哲学阐述治学之道;欧阳修则从“藏精于晦”的辩证思维出发,以“玉不琢不成器”为喻,突出后天学习对人性塑造的决定作用。两文语言凝练,说理透彻,体现了中国古代家训将道德教化与人生智慧融为一体的鲜明特色。

14.本题考查文言实词的含义。

A.句意:不做到内心恬淡就无法明确志向。明:明确,坚定;

B.句意:不做到摒除杂念、宁静专一就无法达到远大目标。致:达到;

C.句意:不学习就无法增长才干。广:增长;

D.句意:年华随时光而飞驰。驰:疾行,指迅速逝去;

故选B。

15.本题考查文言翻译。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)静:摒除杂念和干扰,宁静专一。以:连词,表示后者是前者的目的。修身:修养身心;

(2)淫慢:放纵懈怠。励精:振奋精神。险躁:轻薄浮躁。治性:修养性情。

16.本题考查对文章内容的理解。

C.根据“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”可知,从学习的角度看,作者告诫儿子要树立明确志向;根据“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”可见,作者劝勉儿子要潜心学习,勤学励志;根据“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及”等语句可知,作者希望儿子珍惜时光,志存高远;可见作者认为成才需要三个条件,分别为:立志、学习、惜时;结合“静以修身,俭以养德”可知,“静”能够实现修身养心,侧重性情方面的培养;

故选C。

17.本题考查文言文断句。要根据句意和句子结构进行断句。

“人之性因物则迁不学则舍君子而为小人可不念哉”的意思是:人的本性,会因为外界事物的影响而改变,如果不学习,就会舍弃君子的行为而做一个品质恶劣的人,能不思考这个问题吗?“人之性因物则迁”总体提出“人性会因万物的影响发生变化”这一结论,主谓宾俱全,表达完整意思,后断开;“不学则舍君子而为小人”具体阐述其变化,为表意完整的假设复句,后断开;“可不念哉”是以反问的语气进行强调和总结。因此正确的断句为:人之性因物则迁/不学则舍君子而为小人/可不念哉;

故选D。

18.本题考查对内容的理解和概括。

结合【乙】文第②段“玉不琢,不成器;人不学,不知道”可知,就像玉石不经过琢磨就不能成为器材一样,人不通过学习无法了解掌握道德、学识、义理,因此可知,欧阳修认为只有通过学习,人才可以掌握道德、学识、义理;结合【乙】文第②段“人之性因物则迁不学则舍君子而为小人可不念哉”可知,欧阳修认为,人的本性会因为外界事物的影响而改变,如果不学习,就会舍弃君子的行为而做一个品质恶劣的人,因此只有通过学习、修身,人才能保持君子的品行,不会成为小人。可据此作答。

【点睛】参考译文:

【甲】

有道德修养的人,依靠内心安静来修养身心,依靠俭朴的作风来培养品德。不内心恬淡就无法明确志向,不做到摒除杂念、宁静专一就无法达到远大目。学习必须静心专一,而才干来自学习。所以不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学习有所成就。放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年华随时光而飞驰,意志随岁月而流逝。最终枯败零落,大多不接触世事、不为社会所用,只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,其时悔恨又怎么来得及?【乙】

隐藏自己的才华不显露这是聪明的做法,在静默中涵养自己的精神就会平安无事。韬晦的目的是储备积蓄以备来日之用,平日的静默才能应时而动。善于储备积蓄者来日才能用之不竭,善于平日的静默者应时而动才能用之无穷。这是君子用来修养身心、治理他人的方法,然而那些天性与之相近的人更容易获得它。

诫勉几个儿子,玉不经过琢磨不能成为器材,人不通过学习无法了解掌握道德、学识、义理。然而玉作为一种物品,有它不变的特性,即使不把它雕琢成器物,但它依旧不失为一块玉。人的本性,会因为外界事物的影响而改变,如果不学习,就会舍弃君子的行为而做一个品质恶劣的人,能不思考这个问题吗?

19. 达到 所以 20.君子寡欲/则不役于物/可以直道而行。 21.①以宁静专一来修养身心,以节俭生活来培养品德。

②有德行的人都是由勤俭(而)培养来的,勤俭就可以减少欲望。 22.相同之处:两文都谈到了节俭对道德品质培养的重要性。

不同之处:甲文还谈了要立志成学、珍惜时间等;乙文谈了“奢侈”带来的坏处。

【导语】这组文言文以修身立德为核心。甲文诸葛亮以“静”“俭”为纲,阐述修身治学与立志的关系;乙文司马光从“俭”“侈”两方面,论述寡欲与多欲带来的不同结果,强调俭为德之基、侈为恶之源。两篇虽角度不同,但都围绕品德修养与生活方式的关联展开,蕴含深刻哲理。

19.本题考查文言词语解释。

(1)句意:不排除外来干扰、保持宁静专一就无法达到远大目标。致:达到。

(2)句意:所以说:“节俭,是各种好品德的共有特点。”故:所以。

20.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

本句句意:君子减少私欲,就不会被外物役使,可以走正直的道路。“君子寡欲”与“则不役于物”之间,表达君子寡欲与不被外物役使的关系,两者断开;“可以直道而行”进一步说明君子寡欲带来的结果,是另一个层次。

据以上分析断句为:君子寡欲/则不役于物/可以直道而行。

21.本题考查文言句子翻译。翻译时要做到“信、达、雅”,注意重点字词。重点字词有:

(1)静,内心宁静;以,连词,表目的,来;修身,修养身心;俭,节俭;养德,培养品德。

(2)有德者,有德行的人;皆,都;由,从;则,就;寡欲,减少私欲。

22.本题考查比较阅读。

相同之处:

根据甲文“俭以养德”以及乙文“有德者皆由俭来也”可知,两文都明确指出节俭对于培养道德品质具有重要作用,都强调了节俭是道德养成的重要因素。

不同之处:

甲文:根据甲文“非学无以广才,非志无以成学”以及“年与时驰,意与日去”可知,甲文还谈到了要树立志向才能成就学业,以及时光易逝,要珍惜时间等内容,从学习和惜时等方面对儿子进行劝诫。

乙文:根据乙文“侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸”可知,乙文论述了“奢侈”会导致人贪慕富贵,不走正道而招致灾祸,着重强调了“奢侈”带来的坏处,从反面告诫儿子要远离奢侈,保持节俭。

【点睛】参考译文:

【甲】有道德修养的人的行为操守,依靠内心宁静来修养身心,依靠俭朴的作风来培养品德。不内心恬淡、不慕名利就无法明确志向,不排除外来干扰、保持宁静专一就无法达到远大目标。学习必须静心专一,而才干来自学习。不学习就无法增长才干,没有志向就无法使学习有所成就。放纵懈怠就不能振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失,最终就会像枯枝落叶般一天天衰老下去。大多对社会没有任何贡献,只能悲伤地困守在自己的穷家破舍里,到那时再悔恨又怎么来得及呢!

【乙】有道德的人都是由节俭而来的。节俭就会减少私欲。君子减少私欲,就不会被外物役使,可以走正直的道路;小人减少私欲,就能约束自己,节约费用,使罪恶远离,使家庭丰足。所以说:“节俭,是各种好品德的共有特点。”奢侈就会有很多私欲,君子有很多私欲就会贪恋羡慕富贵,不走正路,招致祸患;小人有很多私欲就会多方营求,胡乱浪费,败坏家业,丧失生命。因此,做官就必然贪污受贿,在乡间生活就必然盗窃他人财物。所以说:“奢侈,是最大的恶行。”

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)