湖北省恩施2024-2025学年八年级下学期期末调研考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省恩施2024-2025学年八年级下学期期末调研考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 482.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 16:17:58 | ||

图片预览

文档简介

机密★启用前

2025年八年级下学期期末调研考试

历史

本试卷满分 60 分,考试用时 60分钟。

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题(共12题,每题2分,共24分。在每题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议决定,以五星红旗为国旗,以《义勇军进行曲》为代国歌,并决定在北京天安门广场建立人民英雄纪念碑。这在当时有利于

A.强化民众对新政权的认同感 B.激励抗美援朝将士英勇杀敌

C.推动社会主义制度迅速确立 D.展现新中国建设的突出成就

2.以下是武汉市喻桥乡贫农陈友汉家庭生产生活变迁对比表。陈友汉家庭生活水平的提高主要源于

项目 新中国成立前 土地改革后

生产资料 极少土地,无农具 15 亩田,农具齐全

粮食产量 350 千克/年 1600 千克/年

饮食结构 8 个月野菜杂粮 全年充足大米

生活品质 油2千克、盐3.5千克/年 油24千克、盐14千克/年

A.土地政策的调整 C.劳动人口的增加 B.市场经济的繁荣 D.工业生产的发展

3.上海水泥厂创办于20世纪20年代,在当时资本主义的经营管理和剥削制度下,最高的产量还达不到设计能力的90%。1954年,实行公私合营后,还是原有的设备,产量却超过设计能力的40%。这一变化本质上说明

A.技术革新推动了产能提升 B.变革生产关系解放生产力

C.优化管理提高了生产效率 D.改善待遇激发了劳动热情

4.下表是我国第一个五年计划超额完成任务的部分数据,这说明

类别 工业生产总值 钢铁 原煤 发电量

1957年的产值或产量 704亿元 535 万吨 1.31 亿吨 193 亿千瓦时

比1952年增长 128.6% 296% 98.5% 164%

A.经济增长速度居世界第一 B.我国进入了社会主义初级阶段

C.人民生活水平大幅度提高 D.我国开始改变工业落后的面貌

5.在社会主义建设的火热年代,人们根据雷锋、王进喜、焦裕禄等英雄模范的事迹,创作了《学习雷锋好榜样》《踏着铁人脚步走》《焦裕禄我们的好书记》等歌曲。这些歌曲至今仍在传唱,激励着一代代中国人。由此可见

A.模范人物精神代代相传 B.群众运动推动文艺创新

C.文艺作品是宣传模范人物的唯一方式 D.改革开放政策激发了文艺创作的热情

6.1979年10月中国诞生改革开放后第一份经济类报纸《市场报》;1980 年《人民日报》新增《经济简讯》等栏目,经济新闻成为报道重点,篇幅和数量不断增加。这种现象表明

A.包产到户提高了粮食产量 C.中国加入了世界贸易组织

B.国有企业扩大了自主经营权 D.经济建设成为党的中心工作

7.1992年之后,我国全面放开粮食购销价格和经营,交由市场定价的范围几乎涵盖所有的生活资料。1993年,实行了40年的粮食统购统销制度宣告终结,粮票、油票等各种票证进入历史博物馆。这反映了我国

A.已经解决了绝对贫困问题 B.已经完全实现了粮食自给

C.计划经济向市场经济转变 D.历史博物馆藏品非常丰富

8.21世纪初,我国加入WTO,先后设立上海自由贸易区、重庆两江新区、雄安新区等。近年来,又多次举办进博会、链博会等。这表明

A.部分地区需拉动经济促发展 B.特区是对外开放的窗口

C.对外开放反映人民群众心声 D.对外开放的进一步深化

9.在革命战争年代,以毛泽东为代表的中国共产党人探索了一条有中国特色的革命道路;在社会主义建设新时期,以邓小平为代表的中国共产党人开创了中国特色社会主义建设道路;党的十八大以来,以习近平为代表的中国共产党人引领中国走上了实现中华民族伟大复兴的发展道路。三者的共同点是

A.农村包围城市武装夺取政权 B.以俄为师,走俄国的发展道路

C.开创中国特色社会主义道路 D.实事求是,从中国的国情出发

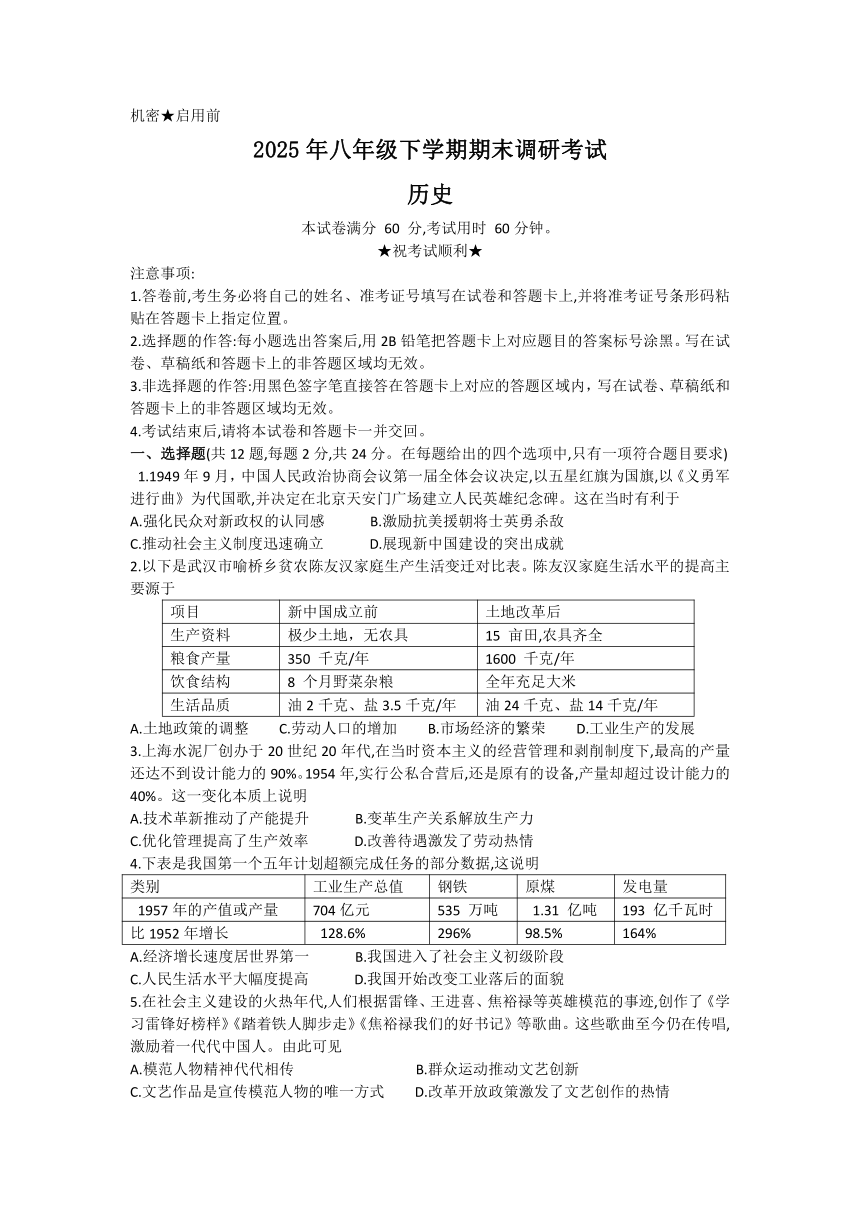

10.以下图片是某同学在探究学习中搜集的资料。与该同学探究的主题最相符的是

A.制造强国,匠心筑基 B.科技强军,钢铁长城

C.对内改革,释放活力 D.数字转型,智慧赋能

11.2024年,我国领导人先后出席了世界经济论坛2024年年会、第二届世界数字教育大会、第60届慕尼黑安全会议、全球6G 技术大会等重要国际会议。这说明我国致力于

A.发展睦邻友好关系 B.推动科技创新与合作

C.拓展多边外交活动 D.建立国际政治新秩序

12.据“全球语言监督机构”统计,自1994年以来,《牛津英语词典》新增的英语词语中,中式英语贡献了5%到20%,超过任何其他来源。这一变化反映了

A.现代英语词汇匮乏 B.中国文化的世界影响力增强

D.英语的发展速度远不及汉语 C.全球化的速度加快

二、非选择题(共4题,共36分)

13.【文艺里的新中国】(8分)

材料一 五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮;歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强。越过高山,越过平原,跨过奔腾的黄河长江;宽广美丽的土地,是我们亲爱的家乡。英雄的人民站起来了,我们团结友爱坚强如钢!

——《歌唱祖国》歌词(节选)王莘创作于1950年

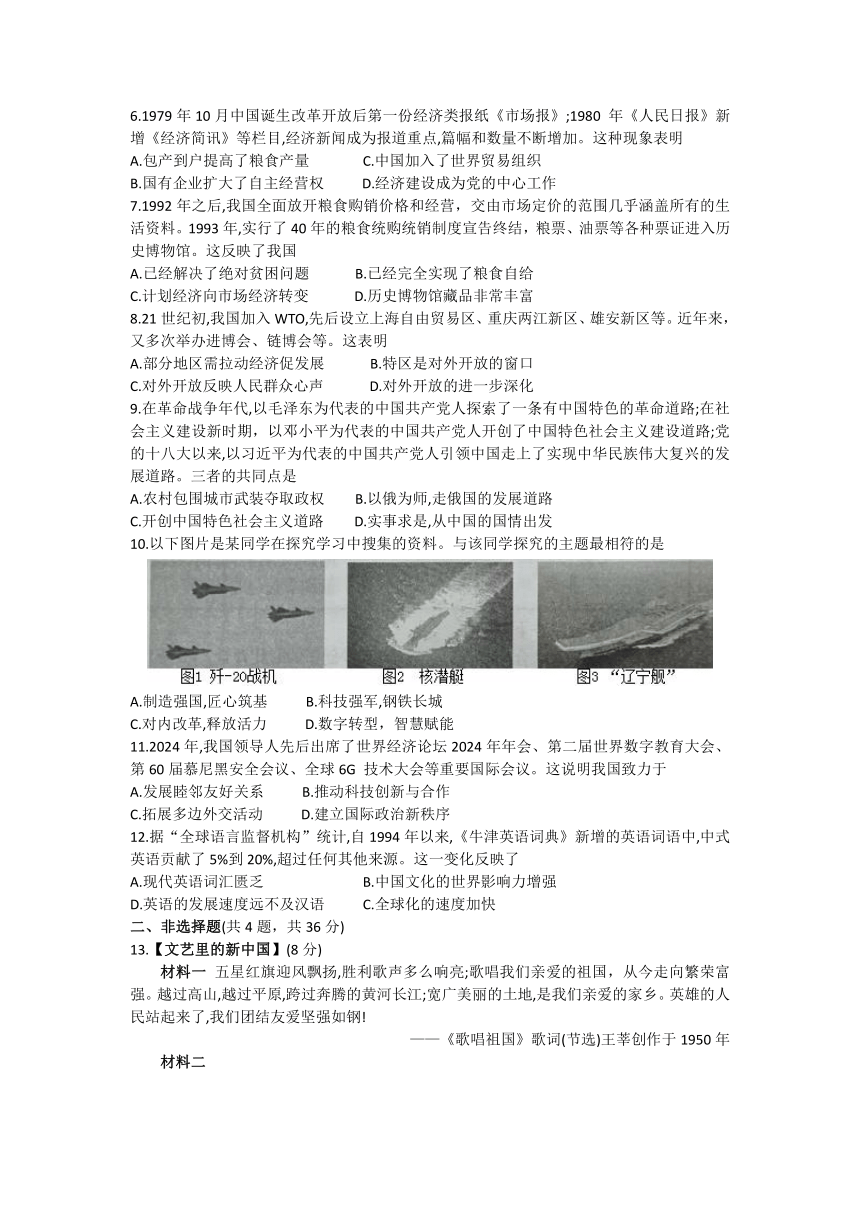

材料二

图4 电影《上甘岭》画面 一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸;我家就在岸上住,听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆。这是美丽的祖国,是我生长的地方;在这片辽阔的土地上,到处都有明媚的风光.朋友来了有好酒,若是那豺狼来了,迎接它的有猎枪,这是强大的祖国,是我生长的地方,在这片温暖的土地上,到处都有和平的阳光。 ——电影《上甘岭》插曲《我的祖国》歌词节选(1956年)

根据上述材料,回答下列问题。

(1)根据材料一并结合所学,简述《歌唱祖国》创作的时代背景。(2分)

(2)请写出材料二反映的历史事件,并结合所学概括该事件所体现的精神内涵。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学,分析上述文艺作品在当时所产生的影响。(2分)

14.【农村政策的调整](10分)

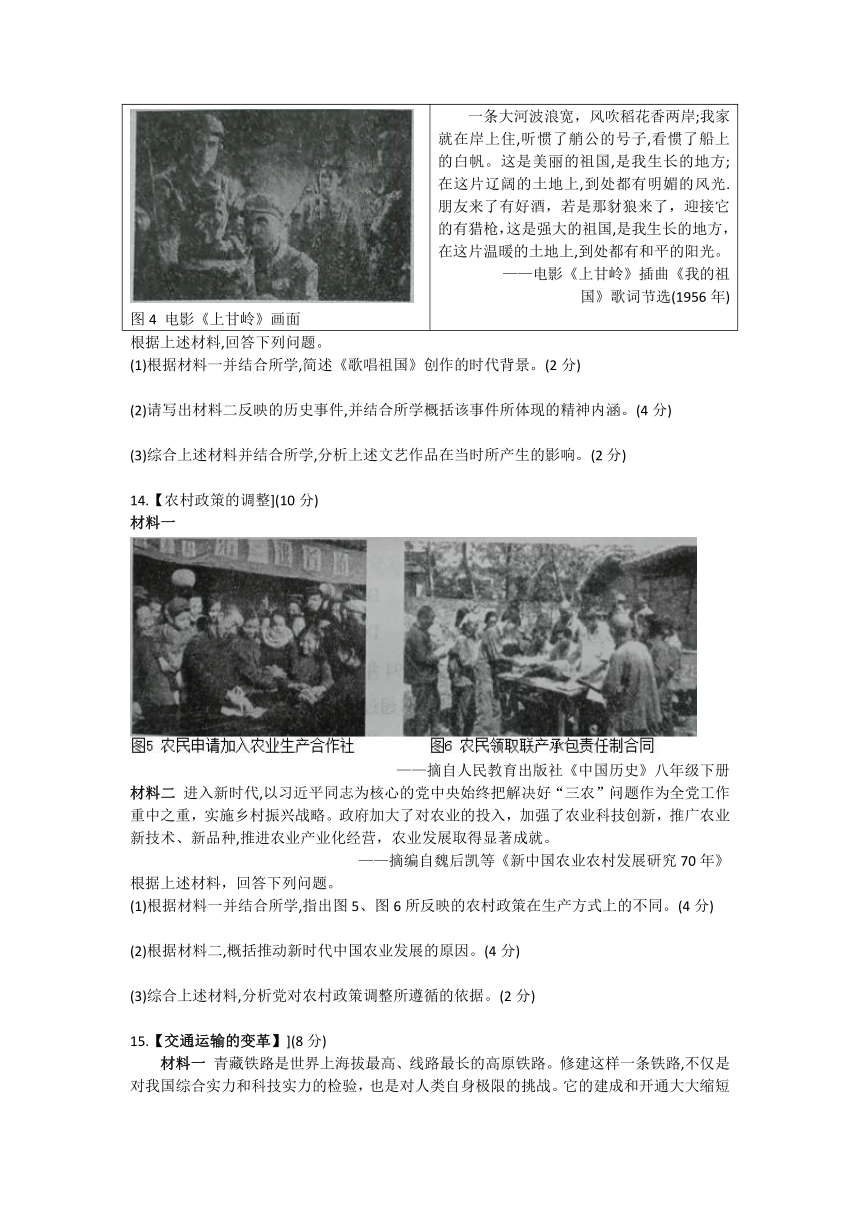

材料一

——摘自人民教育出版社《中国历史》八年级下册

材料二 进入新时代,以习近平同志为核心的党中央始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,实施乡村振兴战略。政府加大了对农业的投入,加强了农业科技创新,推广农业新技术、新品种,推进农业产业化经营,农业发展取得显著成就。

——摘编自魏后凯等《新中国农业农村发展研究70年》

根据上述材料,回答下列问题。

(1)根据材料一并结合所学,指出图5、图6所反映的农村政策在生产方式上的不同。(4分)

(2)根据材料二,概括推动新时代中国农业发展的原因。(4分)

(3)综合上述材料,分析党对农村政策调整所遵循的依据。(2分)

15.【交通运输的变革】](8分)

材料一 青藏铁路是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。修建这样一条铁路,不仅是对我国综合实力和科技实力的检验,也是对人类自身极限的挑战。它的建成和开通大大缩短了内地与西藏的交通时间,促进了物资流通和人员往来,为西藏的经济发展注入了新的活力。

——摘编自《这里是中国2:百年重塑山河》

材料二

“复兴号”是我国自主研发的先进高铁,时速 350 千米,标志着中国高铁技术世界领先。2023 年底,我国高铁营业里程超过 4.5万千米,稳居世界第一。 在高铁飞速发展的今天,全国仍有81 对“慢火车”在偏远地区运行,票价低廉、每站停靠,帮助山区群众出行、运输农产品,被沿途群众誉为“幸福慢车”。

根据上述材料,回答下列问题。

(1)根据材料一并结合所学,分析青藏铁路修建成功的原因。(2分)

(2)根据材料二并结合所学,简述高铁与“慢火车”对国家发展的不同意义。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学,谈谈你对新中国成立以来交通运输革新的认识。(2分)

16.【创新与发展】(10 分)

中国现代史大事年表(部分)

时 间 事件

1954 年 《中华人民共和国宪法》颁布,确立了人民代表大会制度

1964年 中国第一颗原子弹爆炸成功,打破核垄断

1970年 中国第一颗人造地球卫星发射成功

1973年 袁隆平培育杂交水稻成功,推动粮食产量革命性增长

1980年 深圳、珠海、汕头和厦门经济特区建立

20世纪 80年代初 邓小平提出“一国两制”构想

1992年 中国共产党第十四次全国代表大会明确提出建立社 会主义市场经济体制的目标

根据以上材料,围绕“创新与发展”,选取其中两个及以上的史实,自拟标题,运用中国现代史的相关史实加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

2025年八年级下学期调研考试

历史参考答案及评分说明

一、选择题(共12题,每题2分,共24分。在每题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

答案 A A B D A D C D D B C B

二、非选择题(共4题,共36分)

30.【文艺里的新中国】(8分)

(1)时代背景:新中国成立,实现了民族独立与人民解放;中华人民共和国成立,结束了半殖民地半封建社会,人民成为国家主人;推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的统治。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(2)历史事件:抗美援朝(或上甘岭战役);精神内涵:爱国主义与革命英雄主义精神;团结协作与集体主义精神;不畏强敌、敢于斗争的精神;国际主义与追求和平。(4分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(3)影响:激发广大人民的爱国热情;增强国家认同、民族认同意识;激励全国人民团结一心,为社会主义建设贡献力量;树立国际形象,提升国际地位。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

31.【农村政策的调整】(10分)

(1)生产方式:

图5:集体统一经营;合作社统一安排生产计划、劳动力调配。

图6:家庭分散经营;包产到户,农户自主决定种植、管理、分配;分户经营、自负盈亏。(4分,答对一点得2分,两点4分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(2)原因:政府重视与支持;科技投入与创新;经营方式的转变;基础设施的完善;农民素质的提高。(4分,答对一点得2分,两点4分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(3)依据:适应生产力发展的需要,生产关系必须与生产力水平相适应;服务国家战略调整:配合不同时期发展目标;坚持实事求是,维护群众利益的原则;坚持以人为本,切实维护农民利益。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

32.【交通运输的变革】(8分)

(1)原因:党和政府的高度重视与大力支持;综合国力和科技实力的增强;广大铁路建设者发扬挑战极限、勇创一流的青藏铁路精神。(2分,答出任意一点给2分。有其他表述,能言之成理,持之有据,可同等给分。)

(2)意义:

高铁:提升运输效率;缩短各地间的时空距离,密切各地经济联系;彰显科技实力(如“复兴号”自主创新)。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

慢火车:保障偏远地区基本出行;缩小城乡差距;服务乡村振兴(如低价运输农产品)。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(3)认识:交通建设的发展成就离不开党和国家政策的大力扶持;交通建设的发展推动社会的发展变迁;交通运输革新不仅是技术升级,更是“以人民为中心”发展理念的实践,保障基本民生。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

33.【创新与发展】(10分)

标题 论述

标题准确(2分) 7-8分 观点明确,有新意或有思想深度,紧扣自己的观点加以论述,运用相关历史史实加以论述,能够做到史论结合,逻辑清晰

5-6分 观点明确,能够围绕观点运用相关史实进行论述,但不够充分或不够典型,基本做到史论结合,条理基本清楚

3-4分 观点不够明确,有论述或说明,但材料不充分,或史论结合不充分

1-2分 没有凝练出观点,观点、论述与材料无关

空白卷0分

答案示例1

标题:制度创新推动社会发展(2分)

论述:1954年,随着第一届全国人民代表大会的召开,《中华人民共和国宪法》的颁布,人民代表大会制度确立,从而为我国的社会主义民主政治建设奠定了基础。

“一国两制”构想的提出,为香港、澳门的回归祖国开辟了新途径,为实现祖国统一大业指明了方向。在“一国两制”构想的指导下,我国通过和平谈判解决了香港、澳门问题。“一国两制”构想的提出,也为国际社会以和平方式解决历史遗留问题找到了新思路。

综上所述,制度的创新,不仅推动了民主政治和国家统一的发展,还影响到社会的方方面面的发展。(8分)

答案示例2

标题:科技创新是社会发展的重要因素(2分)

论述:20世纪六七年代,我国“两弹一星”的成功,极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

20世纪70年代,袁隆平成功培育出杂交水稻,为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献;同时对解决世界饥饿问题也有重大贡献。

综上所述,科技创新推动了社会发展,带来了巨大的生产力,增强了国家的综合实力。(8分)

答案示例3

标题:科技自强助力国家繁荣富强(2分)

论述:科学技术是第一生产力,科技创新对于国家的发展具有重要意义。中国共产党始终重视科技自强,推动科技创新,为国家的繁荣富强提供了强大动力。

1964年,中国成功研制出第一颗原子弹,这一历史性突破不仅增强了中国的国防实力,也提升了中国的国际地位。这一成就的背后,是邓稼先等科学家的辛勤付出和无私奉献。1970年,中国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,这标志着中国在航天技术领域取得了重大突破。钱学森作为中国航天事业的奠基人,为中国的卫星技术发展做出了不可磨灭的贡献。

综上所述,从原子弹的研制到卫星技术的掌握,中国的科技创新不仅提升了国家的综合实力,也为国家的繁荣富强奠定了坚实的基础。(8分)

其他角度:创新是推动发展的重要动力;制度创新奠定国家发展的基石;科技自强推动国家综合实力的提升;创新是社会经济发展的不竭动力等。

2025年八年级下学期期末调研考试

历史

本试卷满分 60 分,考试用时 60分钟。

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题(共12题,每题2分,共24分。在每题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议决定,以五星红旗为国旗,以《义勇军进行曲》为代国歌,并决定在北京天安门广场建立人民英雄纪念碑。这在当时有利于

A.强化民众对新政权的认同感 B.激励抗美援朝将士英勇杀敌

C.推动社会主义制度迅速确立 D.展现新中国建设的突出成就

2.以下是武汉市喻桥乡贫农陈友汉家庭生产生活变迁对比表。陈友汉家庭生活水平的提高主要源于

项目 新中国成立前 土地改革后

生产资料 极少土地,无农具 15 亩田,农具齐全

粮食产量 350 千克/年 1600 千克/年

饮食结构 8 个月野菜杂粮 全年充足大米

生活品质 油2千克、盐3.5千克/年 油24千克、盐14千克/年

A.土地政策的调整 C.劳动人口的增加 B.市场经济的繁荣 D.工业生产的发展

3.上海水泥厂创办于20世纪20年代,在当时资本主义的经营管理和剥削制度下,最高的产量还达不到设计能力的90%。1954年,实行公私合营后,还是原有的设备,产量却超过设计能力的40%。这一变化本质上说明

A.技术革新推动了产能提升 B.变革生产关系解放生产力

C.优化管理提高了生产效率 D.改善待遇激发了劳动热情

4.下表是我国第一个五年计划超额完成任务的部分数据,这说明

类别 工业生产总值 钢铁 原煤 发电量

1957年的产值或产量 704亿元 535 万吨 1.31 亿吨 193 亿千瓦时

比1952年增长 128.6% 296% 98.5% 164%

A.经济增长速度居世界第一 B.我国进入了社会主义初级阶段

C.人民生活水平大幅度提高 D.我国开始改变工业落后的面貌

5.在社会主义建设的火热年代,人们根据雷锋、王进喜、焦裕禄等英雄模范的事迹,创作了《学习雷锋好榜样》《踏着铁人脚步走》《焦裕禄我们的好书记》等歌曲。这些歌曲至今仍在传唱,激励着一代代中国人。由此可见

A.模范人物精神代代相传 B.群众运动推动文艺创新

C.文艺作品是宣传模范人物的唯一方式 D.改革开放政策激发了文艺创作的热情

6.1979年10月中国诞生改革开放后第一份经济类报纸《市场报》;1980 年《人民日报》新增《经济简讯》等栏目,经济新闻成为报道重点,篇幅和数量不断增加。这种现象表明

A.包产到户提高了粮食产量 C.中国加入了世界贸易组织

B.国有企业扩大了自主经营权 D.经济建设成为党的中心工作

7.1992年之后,我国全面放开粮食购销价格和经营,交由市场定价的范围几乎涵盖所有的生活资料。1993年,实行了40年的粮食统购统销制度宣告终结,粮票、油票等各种票证进入历史博物馆。这反映了我国

A.已经解决了绝对贫困问题 B.已经完全实现了粮食自给

C.计划经济向市场经济转变 D.历史博物馆藏品非常丰富

8.21世纪初,我国加入WTO,先后设立上海自由贸易区、重庆两江新区、雄安新区等。近年来,又多次举办进博会、链博会等。这表明

A.部分地区需拉动经济促发展 B.特区是对外开放的窗口

C.对外开放反映人民群众心声 D.对外开放的进一步深化

9.在革命战争年代,以毛泽东为代表的中国共产党人探索了一条有中国特色的革命道路;在社会主义建设新时期,以邓小平为代表的中国共产党人开创了中国特色社会主义建设道路;党的十八大以来,以习近平为代表的中国共产党人引领中国走上了实现中华民族伟大复兴的发展道路。三者的共同点是

A.农村包围城市武装夺取政权 B.以俄为师,走俄国的发展道路

C.开创中国特色社会主义道路 D.实事求是,从中国的国情出发

10.以下图片是某同学在探究学习中搜集的资料。与该同学探究的主题最相符的是

A.制造强国,匠心筑基 B.科技强军,钢铁长城

C.对内改革,释放活力 D.数字转型,智慧赋能

11.2024年,我国领导人先后出席了世界经济论坛2024年年会、第二届世界数字教育大会、第60届慕尼黑安全会议、全球6G 技术大会等重要国际会议。这说明我国致力于

A.发展睦邻友好关系 B.推动科技创新与合作

C.拓展多边外交活动 D.建立国际政治新秩序

12.据“全球语言监督机构”统计,自1994年以来,《牛津英语词典》新增的英语词语中,中式英语贡献了5%到20%,超过任何其他来源。这一变化反映了

A.现代英语词汇匮乏 B.中国文化的世界影响力增强

D.英语的发展速度远不及汉语 C.全球化的速度加快

二、非选择题(共4题,共36分)

13.【文艺里的新中国】(8分)

材料一 五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮;歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强。越过高山,越过平原,跨过奔腾的黄河长江;宽广美丽的土地,是我们亲爱的家乡。英雄的人民站起来了,我们团结友爱坚强如钢!

——《歌唱祖国》歌词(节选)王莘创作于1950年

材料二

图4 电影《上甘岭》画面 一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸;我家就在岸上住,听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆。这是美丽的祖国,是我生长的地方;在这片辽阔的土地上,到处都有明媚的风光.朋友来了有好酒,若是那豺狼来了,迎接它的有猎枪,这是强大的祖国,是我生长的地方,在这片温暖的土地上,到处都有和平的阳光。 ——电影《上甘岭》插曲《我的祖国》歌词节选(1956年)

根据上述材料,回答下列问题。

(1)根据材料一并结合所学,简述《歌唱祖国》创作的时代背景。(2分)

(2)请写出材料二反映的历史事件,并结合所学概括该事件所体现的精神内涵。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学,分析上述文艺作品在当时所产生的影响。(2分)

14.【农村政策的调整](10分)

材料一

——摘自人民教育出版社《中国历史》八年级下册

材料二 进入新时代,以习近平同志为核心的党中央始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,实施乡村振兴战略。政府加大了对农业的投入,加强了农业科技创新,推广农业新技术、新品种,推进农业产业化经营,农业发展取得显著成就。

——摘编自魏后凯等《新中国农业农村发展研究70年》

根据上述材料,回答下列问题。

(1)根据材料一并结合所学,指出图5、图6所反映的农村政策在生产方式上的不同。(4分)

(2)根据材料二,概括推动新时代中国农业发展的原因。(4分)

(3)综合上述材料,分析党对农村政策调整所遵循的依据。(2分)

15.【交通运输的变革】](8分)

材料一 青藏铁路是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。修建这样一条铁路,不仅是对我国综合实力和科技实力的检验,也是对人类自身极限的挑战。它的建成和开通大大缩短了内地与西藏的交通时间,促进了物资流通和人员往来,为西藏的经济发展注入了新的活力。

——摘编自《这里是中国2:百年重塑山河》

材料二

“复兴号”是我国自主研发的先进高铁,时速 350 千米,标志着中国高铁技术世界领先。2023 年底,我国高铁营业里程超过 4.5万千米,稳居世界第一。 在高铁飞速发展的今天,全国仍有81 对“慢火车”在偏远地区运行,票价低廉、每站停靠,帮助山区群众出行、运输农产品,被沿途群众誉为“幸福慢车”。

根据上述材料,回答下列问题。

(1)根据材料一并结合所学,分析青藏铁路修建成功的原因。(2分)

(2)根据材料二并结合所学,简述高铁与“慢火车”对国家发展的不同意义。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学,谈谈你对新中国成立以来交通运输革新的认识。(2分)

16.【创新与发展】(10 分)

中国现代史大事年表(部分)

时 间 事件

1954 年 《中华人民共和国宪法》颁布,确立了人民代表大会制度

1964年 中国第一颗原子弹爆炸成功,打破核垄断

1970年 中国第一颗人造地球卫星发射成功

1973年 袁隆平培育杂交水稻成功,推动粮食产量革命性增长

1980年 深圳、珠海、汕头和厦门经济特区建立

20世纪 80年代初 邓小平提出“一国两制”构想

1992年 中国共产党第十四次全国代表大会明确提出建立社 会主义市场经济体制的目标

根据以上材料,围绕“创新与发展”,选取其中两个及以上的史实,自拟标题,运用中国现代史的相关史实加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

2025年八年级下学期调研考试

历史参考答案及评分说明

一、选择题(共12题,每题2分,共24分。在每题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

答案 A A B D A D C D D B C B

二、非选择题(共4题,共36分)

30.【文艺里的新中国】(8分)

(1)时代背景:新中国成立,实现了民族独立与人民解放;中华人民共和国成立,结束了半殖民地半封建社会,人民成为国家主人;推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的统治。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(2)历史事件:抗美援朝(或上甘岭战役);精神内涵:爱国主义与革命英雄主义精神;团结协作与集体主义精神;不畏强敌、敢于斗争的精神;国际主义与追求和平。(4分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(3)影响:激发广大人民的爱国热情;增强国家认同、民族认同意识;激励全国人民团结一心,为社会主义建设贡献力量;树立国际形象,提升国际地位。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

31.【农村政策的调整】(10分)

(1)生产方式:

图5:集体统一经营;合作社统一安排生产计划、劳动力调配。

图6:家庭分散经营;包产到户,农户自主决定种植、管理、分配;分户经营、自负盈亏。(4分,答对一点得2分,两点4分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(2)原因:政府重视与支持;科技投入与创新;经营方式的转变;基础设施的完善;农民素质的提高。(4分,答对一点得2分,两点4分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(3)依据:适应生产力发展的需要,生产关系必须与生产力水平相适应;服务国家战略调整:配合不同时期发展目标;坚持实事求是,维护群众利益的原则;坚持以人为本,切实维护农民利益。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

32.【交通运输的变革】(8分)

(1)原因:党和政府的高度重视与大力支持;综合国力和科技实力的增强;广大铁路建设者发扬挑战极限、勇创一流的青藏铁路精神。(2分,答出任意一点给2分。有其他表述,能言之成理,持之有据,可同等给分。)

(2)意义:

高铁:提升运输效率;缩短各地间的时空距离,密切各地经济联系;彰显科技实力(如“复兴号”自主创新)。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

慢火车:保障偏远地区基本出行;缩小城乡差距;服务乡村振兴(如低价运输农产品)。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

(3)认识:交通建设的发展成就离不开党和国家政策的大力扶持;交通建设的发展推动社会的发展变迁;交通运输革新不仅是技术升级,更是“以人民为中心”发展理念的实践,保障基本民生。(2分,答对一点得2分。有其他表述,能言之有理,持之有据,可同等给分)

33.【创新与发展】(10分)

标题 论述

标题准确(2分) 7-8分 观点明确,有新意或有思想深度,紧扣自己的观点加以论述,运用相关历史史实加以论述,能够做到史论结合,逻辑清晰

5-6分 观点明确,能够围绕观点运用相关史实进行论述,但不够充分或不够典型,基本做到史论结合,条理基本清楚

3-4分 观点不够明确,有论述或说明,但材料不充分,或史论结合不充分

1-2分 没有凝练出观点,观点、论述与材料无关

空白卷0分

答案示例1

标题:制度创新推动社会发展(2分)

论述:1954年,随着第一届全国人民代表大会的召开,《中华人民共和国宪法》的颁布,人民代表大会制度确立,从而为我国的社会主义民主政治建设奠定了基础。

“一国两制”构想的提出,为香港、澳门的回归祖国开辟了新途径,为实现祖国统一大业指明了方向。在“一国两制”构想的指导下,我国通过和平谈判解决了香港、澳门问题。“一国两制”构想的提出,也为国际社会以和平方式解决历史遗留问题找到了新思路。

综上所述,制度的创新,不仅推动了民主政治和国家统一的发展,还影响到社会的方方面面的发展。(8分)

答案示例2

标题:科技创新是社会发展的重要因素(2分)

论述:20世纪六七年代,我国“两弹一星”的成功,极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

20世纪70年代,袁隆平成功培育出杂交水稻,为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献;同时对解决世界饥饿问题也有重大贡献。

综上所述,科技创新推动了社会发展,带来了巨大的生产力,增强了国家的综合实力。(8分)

答案示例3

标题:科技自强助力国家繁荣富强(2分)

论述:科学技术是第一生产力,科技创新对于国家的发展具有重要意义。中国共产党始终重视科技自强,推动科技创新,为国家的繁荣富强提供了强大动力。

1964年,中国成功研制出第一颗原子弹,这一历史性突破不仅增强了中国的国防实力,也提升了中国的国际地位。这一成就的背后,是邓稼先等科学家的辛勤付出和无私奉献。1970年,中国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,这标志着中国在航天技术领域取得了重大突破。钱学森作为中国航天事业的奠基人,为中国的卫星技术发展做出了不可磨灭的贡献。

综上所述,从原子弹的研制到卫星技术的掌握,中国的科技创新不仅提升了国家的综合实力,也为国家的繁荣富强奠定了坚实的基础。(8分)

其他角度:创新是推动发展的重要动力;制度创新奠定国家发展的基石;科技自强推动国家综合实力的提升;创新是社会经济发展的不竭动力等。

同课章节目录