4.2 人地关系思想的演变 同步练习2 (含答案解析)

文档属性

| 名称 | 4.2 人地关系思想的演变 同步练习2 (含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 901.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-04 20:20:19 | ||

图片预览

文档简介

4.2《人地关系思想的演变》

同步练习

阅读分析下面三幅图,回答1~3题。

1.甲图中“先民拜虎为神”反映的人地关系思想是( )

A.崇拜自然

B.改造自然

C.征服自然

D.谋求人地协调

【解析】 远古时期,人们对老虎产生崇拜,说明敬畏自然,崇拜自然。

【答案】 A

2.乙图中人们的行为所导致的主要的环境问题是( )

A.森林遭到破坏

B.自然资源面临枯竭

C.环境污染

D.生物多样性受损

【解析】 人们大规模射杀老虎,反映了人类中心论的思想,其所导致的主要问题是老虎这一物种的濒临灭绝。

【答案】 D

3.丙图中人们的行为目的与下列人们的行为目的一致的是( )

A.进行垃圾分类

B.进行伏季休渔

C.建设水土保持林

D.设立自然保护区

【解析】 保护老虎,就是保护生物的多样性,与建立自然保护区的目的一致;进行垃圾分类,目的是为了减轻环境污染;进行伏季休渔,目的是为了资源的持续利用;建设水土保持林,目的是为了防止水土流失。

【答案】 D

下图是“人类不同发展阶段就业结构变化图”。读图,完成4~5题。

4.符合人类社会发展先后顺序的是( )

A.①④②③

B.①②③④

C.①③②④

D.②①③④

【解析】 人类社会的发展阶段由原始的狩猎采集到农业社会、工业社会及后工业化社会,由此可以得出结论。

【答案】 A

5.②阶段人地关系的特点表现为( )

A.人类与地理环境建立平等友好、互惠共生、和谐共进的伙伴关系

B.人类认识自然、改造自然的能力很低,只能被动地适应环境

C.人类对自然地理环境的依赖性很大,地理环境对人类社会发展的影响也很大

D.人类单纯地把地理环境看成是人类活动的场所和开发的对象

【解析】 ②阶段是工业化社会时期,人类想征服自然,把地理环境看成人类活动的场所和开发的对象,人地矛盾全面激化。

【答案】 D

闻名中外的月牙泉位于甘肃省敦煌市西南5公里处,四周为高耸如削的鸣沙山(由流沙堆积而成)。“亘古沙不填泉,泉不涸竭”,堪称奇观,但近几十年来,这一沙漠奇观水位不断降低,面临消失的危险。据此回答6~7题。

6.月牙泉近年来水位降低的原因主要是( )

A.全球气候变暖

B.冰雪融水补给过少

C.人为拦截地表水、抽取地下水

D.沙漠扩张造成的

7.月牙泉的厄运说明该地区经济发展模式受下列哪种理论影响( )

A.地理环境决定论

B.人地协调论

C.人定胜天论

D.

“天人合一”思想

6~7.【解析】 月牙泉位于我国西北干旱地区,降水少、蒸发量大、生态环境脆弱,由于人口增多,不合理的工农业生产活动使月牙泉水量减少。

【答案】 6.C 7.C

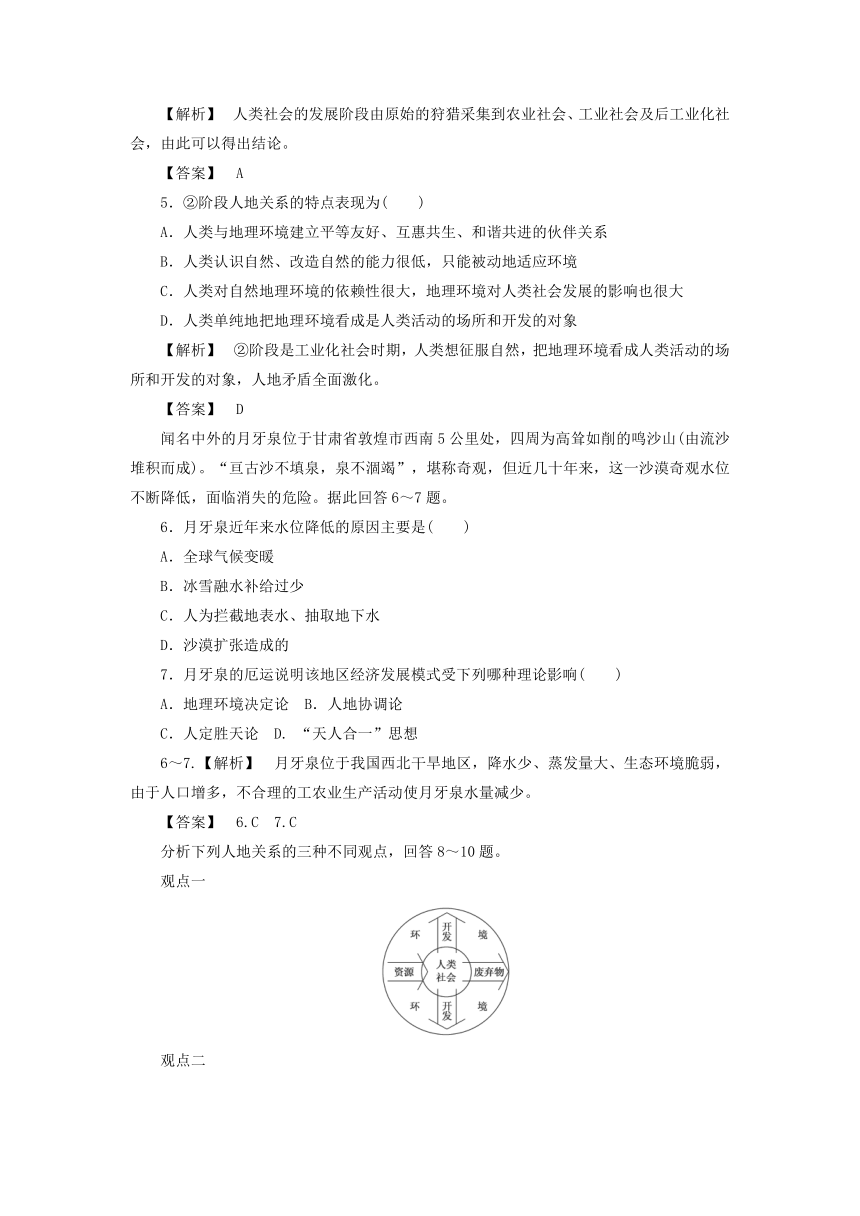

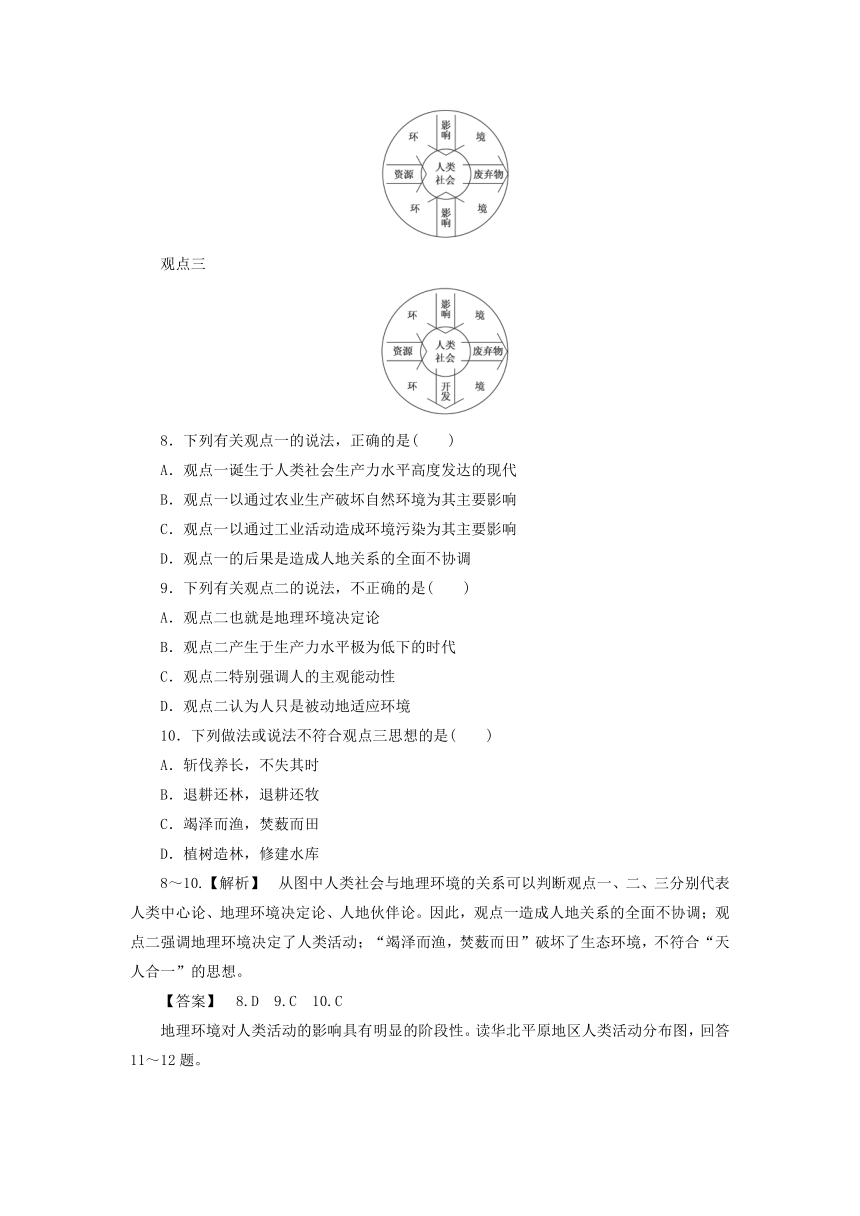

分析下列人地关系的三种不同观点,回答8~10题。

观点一

观点二

观点三

8.下列有关观点一的说法,正确的是( )

A.观点一诞生于人类社会生产力水平高度发达的现代

B.观点一以通过农业生产破坏自然环境为其主要影响

C.观点一以通过工业活动造成环境污染为其主要影响

D.观点一的后果是造成人地关系的全面不协调

9.下列有关观点二的说法,不正确的是( )

A.观点二也就是地理环境决定论

B.观点二产生于生产力水平极为低下的时代

C.观点二特别强调人的主观能动性

D.观点二认为人只是被动地适应环境

10.下列做法或说法不符合观点三思想的是( )

A.斩伐养长,不失其时

B.退耕还林,退耕还牧

C.竭泽而渔,焚薮而田

D.植树造林,修建水库

8~10.【解析】 从图中人类社会与地理环境的关系可以判断观点一、二、三分别代表人类中心论、地理环境决定论、人地伙伴论。因此,观点一造成人地关系的全面不协调;观点二强调地理环境决定了人类活动;“竭泽而渔,焚薮而田”破坏了生态环境,不符合“天人合一”的思想。

【答案】 8.D 9.C 10.C

地理环境对人类活动的影响具有明显的阶段性。读华北平原地区人类活动分布图,回答11~12题。

11.在采集和狩猎阶段,人类活动主要集中在( )

A.山麓和丘陵地带

B.平坦肥沃的平原

C.矿产资源丰富地带

D.沿海海运发达地带

【解析】 采猎文明时期,人类的生存主要依靠野果和野兽提供的食物,结合图示石器时代活动遗址的分布判断,人类活动只适于分布在山麓和丘陵地带。

【答案】 A

12.在工业社会阶段,下列地区不会成为人类活动主要集中分布区的是( )

A.矿产资源的数量、质量及其组合状况优越的地区

B.位于沿海或海岛,可以充分利用港口优势的地区

C.丰富的自然资源和有利的自然条件空间紧密结合的地区

D.大江大河的源头、三角洲、盆地,水热条件组合较好的地区

【解析】 在工业社会阶段,自然资源和交通条件是影响人类活动的主要因素,故A、B、C项说法正确;大江大河的源头一般位于山区,不会成为人类活动的集中分布区,D项符合题干要求。

【答案】 D

读人类文明进程及社会经济增长主导因素变化示意图,回答13~14题。

13.图中d曲线表示的主导因素是( )

A.土地

B.劳动力

C.资本

D.技术

【解析】 工业文明时期,引起社会进步和经济发展的主要动力是技术。

【答案】 D

14.到了工业文明时期,土地资源对社会经济发展的影响突出表现为土地的( )

A.数量

B.质量

C.类型

D.区位

【解析】 工业文明时期,土地的区位对工业来说最为重要。

【答案】 D

15.读材料和示意图,回答下列问题。

巴西森林资源极为丰富,但这些宝贵资源正在遭受毁灭性地破坏,每天至少有1

000棵树被毁。现在,巴西森林覆盖率由400年前的80%减少到现在的60%。许多地区的原始森林已踪迹全无了。据统计,全世界每年约有1

700万公顷森林因乱砍滥伐而消失。

(1)根据材料和示意图判断,A、B的内容应为:

A________,B________。

(2)按“目前状况”图示,分析巴西大量砍伐森林的这种做法,反映出的经济发展的问题是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)从“目前状况”到实现“发展方向”,人类应采取的发展道路是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

【解析】 森林在减少二氧化碳含量、维护生态平衡方面发挥着极其重要的作用,巴西大量砍伐热带森林,已经引起世人的关注和忧虑。题中示意图正是提醒人们在开发利用自然资源的同时,一定要与环境保护和生态平衡相协调,走可持续发展的道路。

【答案】 (1)环境保护 经济优先

(2)以牺牲环境质量为代价的发展

(3)走可持续发展的道路

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 漫画“颁奖会”。

材料二 我国1958年大跃进时期,有报道称“人有多大胆,地有多大产”。

材料三 深圳作为一个经济特区,目前已由“速度深圳”向“效益深圳”转变。

(1)读材料一,图中几家企业正在接受颁奖,你发现这些企业有什么共同特点?该幅漫画揭示了什么问题?

(2)“人有多大胆,地有多大产”反映了人地关系的什么思想?

(3)你认为深圳由“速度深圳”向“效益深圳”转变的原因是什么?

【解析】 本题考查从材料中获取有效信息的能力和对材料中体现的人地关系思想的界定。材料一反映了为追求经济利益而不顾对环境的破坏。材料二反映了我国在20世纪50年代对人地关系的错误认识。材料三提出“效益深圳”这一决策正是谋求人地协调的体现。

【答案】 (1)这三家企业均属于污染型或生态破坏型的企业,为了获取高额利润而不注意环境保护,造成了严重的大气污染、水污染、生态破坏等问题。

(2)人定胜天论。

(3)深圳由“速度深圳”向“效益深圳”的转变,符合可持续发展的思想。深圳经济的发展速度一直居于我国各地区经济发展的前列,这种发展多是以消耗大量原料为代价的传统发展模式,长期发展加剧了该地区资源短缺和能源紧张问题,也带来了严重的环境问题,特别是环境污染,因此深圳必须走可持续发展之路。

同步练习

阅读分析下面三幅图,回答1~3题。

1.甲图中“先民拜虎为神”反映的人地关系思想是( )

A.崇拜自然

B.改造自然

C.征服自然

D.谋求人地协调

【解析】 远古时期,人们对老虎产生崇拜,说明敬畏自然,崇拜自然。

【答案】 A

2.乙图中人们的行为所导致的主要的环境问题是( )

A.森林遭到破坏

B.自然资源面临枯竭

C.环境污染

D.生物多样性受损

【解析】 人们大规模射杀老虎,反映了人类中心论的思想,其所导致的主要问题是老虎这一物种的濒临灭绝。

【答案】 D

3.丙图中人们的行为目的与下列人们的行为目的一致的是( )

A.进行垃圾分类

B.进行伏季休渔

C.建设水土保持林

D.设立自然保护区

【解析】 保护老虎,就是保护生物的多样性,与建立自然保护区的目的一致;进行垃圾分类,目的是为了减轻环境污染;进行伏季休渔,目的是为了资源的持续利用;建设水土保持林,目的是为了防止水土流失。

【答案】 D

下图是“人类不同发展阶段就业结构变化图”。读图,完成4~5题。

4.符合人类社会发展先后顺序的是( )

A.①④②③

B.①②③④

C.①③②④

D.②①③④

【解析】 人类社会的发展阶段由原始的狩猎采集到农业社会、工业社会及后工业化社会,由此可以得出结论。

【答案】 A

5.②阶段人地关系的特点表现为( )

A.人类与地理环境建立平等友好、互惠共生、和谐共进的伙伴关系

B.人类认识自然、改造自然的能力很低,只能被动地适应环境

C.人类对自然地理环境的依赖性很大,地理环境对人类社会发展的影响也很大

D.人类单纯地把地理环境看成是人类活动的场所和开发的对象

【解析】 ②阶段是工业化社会时期,人类想征服自然,把地理环境看成人类活动的场所和开发的对象,人地矛盾全面激化。

【答案】 D

闻名中外的月牙泉位于甘肃省敦煌市西南5公里处,四周为高耸如削的鸣沙山(由流沙堆积而成)。“亘古沙不填泉,泉不涸竭”,堪称奇观,但近几十年来,这一沙漠奇观水位不断降低,面临消失的危险。据此回答6~7题。

6.月牙泉近年来水位降低的原因主要是( )

A.全球气候变暖

B.冰雪融水补给过少

C.人为拦截地表水、抽取地下水

D.沙漠扩张造成的

7.月牙泉的厄运说明该地区经济发展模式受下列哪种理论影响( )

A.地理环境决定论

B.人地协调论

C.人定胜天论

D.

“天人合一”思想

6~7.【解析】 月牙泉位于我国西北干旱地区,降水少、蒸发量大、生态环境脆弱,由于人口增多,不合理的工农业生产活动使月牙泉水量减少。

【答案】 6.C 7.C

分析下列人地关系的三种不同观点,回答8~10题。

观点一

观点二

观点三

8.下列有关观点一的说法,正确的是( )

A.观点一诞生于人类社会生产力水平高度发达的现代

B.观点一以通过农业生产破坏自然环境为其主要影响

C.观点一以通过工业活动造成环境污染为其主要影响

D.观点一的后果是造成人地关系的全面不协调

9.下列有关观点二的说法,不正确的是( )

A.观点二也就是地理环境决定论

B.观点二产生于生产力水平极为低下的时代

C.观点二特别强调人的主观能动性

D.观点二认为人只是被动地适应环境

10.下列做法或说法不符合观点三思想的是( )

A.斩伐养长,不失其时

B.退耕还林,退耕还牧

C.竭泽而渔,焚薮而田

D.植树造林,修建水库

8~10.【解析】 从图中人类社会与地理环境的关系可以判断观点一、二、三分别代表人类中心论、地理环境决定论、人地伙伴论。因此,观点一造成人地关系的全面不协调;观点二强调地理环境决定了人类活动;“竭泽而渔,焚薮而田”破坏了生态环境,不符合“天人合一”的思想。

【答案】 8.D 9.C 10.C

地理环境对人类活动的影响具有明显的阶段性。读华北平原地区人类活动分布图,回答11~12题。

11.在采集和狩猎阶段,人类活动主要集中在( )

A.山麓和丘陵地带

B.平坦肥沃的平原

C.矿产资源丰富地带

D.沿海海运发达地带

【解析】 采猎文明时期,人类的生存主要依靠野果和野兽提供的食物,结合图示石器时代活动遗址的分布判断,人类活动只适于分布在山麓和丘陵地带。

【答案】 A

12.在工业社会阶段,下列地区不会成为人类活动主要集中分布区的是( )

A.矿产资源的数量、质量及其组合状况优越的地区

B.位于沿海或海岛,可以充分利用港口优势的地区

C.丰富的自然资源和有利的自然条件空间紧密结合的地区

D.大江大河的源头、三角洲、盆地,水热条件组合较好的地区

【解析】 在工业社会阶段,自然资源和交通条件是影响人类活动的主要因素,故A、B、C项说法正确;大江大河的源头一般位于山区,不会成为人类活动的集中分布区,D项符合题干要求。

【答案】 D

读人类文明进程及社会经济增长主导因素变化示意图,回答13~14题。

13.图中d曲线表示的主导因素是( )

A.土地

B.劳动力

C.资本

D.技术

【解析】 工业文明时期,引起社会进步和经济发展的主要动力是技术。

【答案】 D

14.到了工业文明时期,土地资源对社会经济发展的影响突出表现为土地的( )

A.数量

B.质量

C.类型

D.区位

【解析】 工业文明时期,土地的区位对工业来说最为重要。

【答案】 D

15.读材料和示意图,回答下列问题。

巴西森林资源极为丰富,但这些宝贵资源正在遭受毁灭性地破坏,每天至少有1

000棵树被毁。现在,巴西森林覆盖率由400年前的80%减少到现在的60%。许多地区的原始森林已踪迹全无了。据统计,全世界每年约有1

700万公顷森林因乱砍滥伐而消失。

(1)根据材料和示意图判断,A、B的内容应为:

A________,B________。

(2)按“目前状况”图示,分析巴西大量砍伐森林的这种做法,反映出的经济发展的问题是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)从“目前状况”到实现“发展方向”,人类应采取的发展道路是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

【解析】 森林在减少二氧化碳含量、维护生态平衡方面发挥着极其重要的作用,巴西大量砍伐热带森林,已经引起世人的关注和忧虑。题中示意图正是提醒人们在开发利用自然资源的同时,一定要与环境保护和生态平衡相协调,走可持续发展的道路。

【答案】 (1)环境保护 经济优先

(2)以牺牲环境质量为代价的发展

(3)走可持续发展的道路

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 漫画“颁奖会”。

材料二 我国1958年大跃进时期,有报道称“人有多大胆,地有多大产”。

材料三 深圳作为一个经济特区,目前已由“速度深圳”向“效益深圳”转变。

(1)读材料一,图中几家企业正在接受颁奖,你发现这些企业有什么共同特点?该幅漫画揭示了什么问题?

(2)“人有多大胆,地有多大产”反映了人地关系的什么思想?

(3)你认为深圳由“速度深圳”向“效益深圳”转变的原因是什么?

【解析】 本题考查从材料中获取有效信息的能力和对材料中体现的人地关系思想的界定。材料一反映了为追求经济利益而不顾对环境的破坏。材料二反映了我国在20世纪50年代对人地关系的错误认识。材料三提出“效益深圳”这一决策正是谋求人地协调的体现。

【答案】 (1)这三家企业均属于污染型或生态破坏型的企业,为了获取高额利润而不注意环境保护,造成了严重的大气污染、水污染、生态破坏等问题。

(2)人定胜天论。

(3)深圳由“速度深圳”向“效益深圳”的转变,符合可持续发展的思想。深圳经济的发展速度一直居于我国各地区经济发展的前列,这种发展多是以消耗大量原料为代价的传统发展模式,长期发展加剧了该地区资源短缺和能源紧张问题,也带来了严重的环境问题,特别是环境污染,因此深圳必须走可持续发展之路。