2026年高考一轮复习分课时课件:第4课 西汉与东汉—统一多民族封建国家的的巩固(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2026年高考一轮复习分课时课件:第4课 西汉与东汉—统一多民族封建国家的的巩固(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 09:05:34 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

2026年高考一轮复习分课时课件

——统一多民族封建国家的的巩固

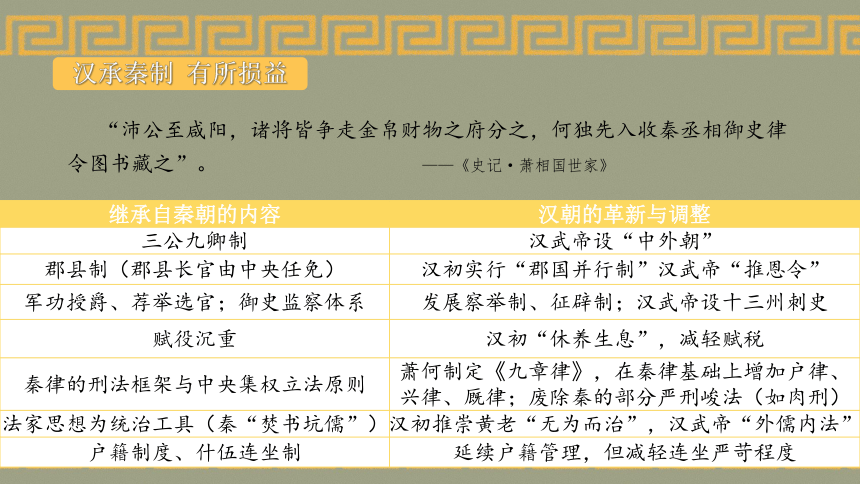

汉承秦制 有所损益

继承自秦朝的内容 汉朝的革新与调整

三公九卿制 汉武帝设“中外朝”

郡县制(郡县长官由中央任免) 汉初实行“郡国并行制”汉武帝“推恩令”

军功授爵、荐举选官;御史监察体系 发展察举制、征辟制;汉武帝设十三州刺史

赋役沉重 汉初“休养生息”,减轻赋税

秦律的刑法框架与中央集权立法原则 萧何制定《九章律》,在秦律基础上增加户律、兴律、厩律;废除秦的部分严刑峻法(如肉刑)

法家思想为统治工具(秦“焚书坑儒”) 汉初推崇黄老“无为而治”,汉武帝“外儒内法”

户籍制度、什伍连坐制 延续户籍管理,但减轻连坐严苛程度

“沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之”。 ——《史记·萧相国世家》

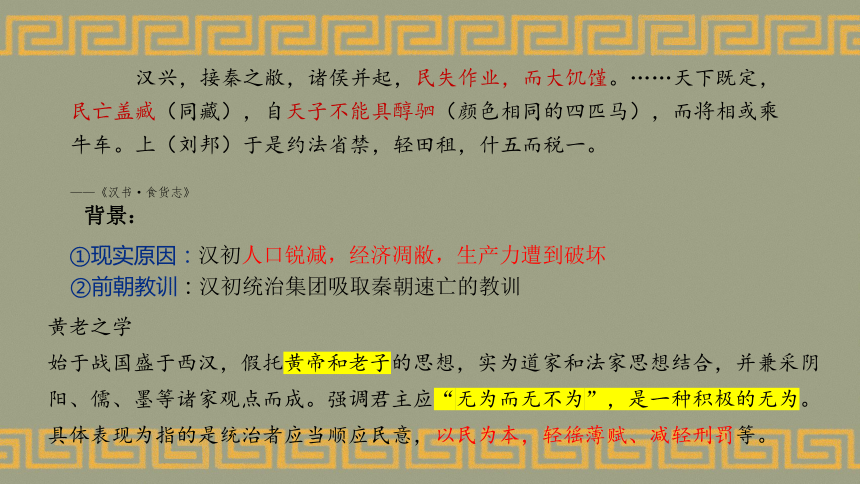

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。……天下既定,民亡盖臧(同藏),自天子不能具醇驷(颜色相同的四匹马),而将相或乘牛车。上(刘邦)于是约法省禁,轻田租,什五而税一。

——《汉书·食货志》

黄老之学

始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。强调君主应“无为而无不为”,是一种积极的无为。具体表现为指的是统治者应当顺应民意,以民为本,轻徭薄赋、减轻刑罚等。

①现实原因:汉初人口锐减,经济凋敝,生产力遭到破坏

②前朝教训:汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训

背景:

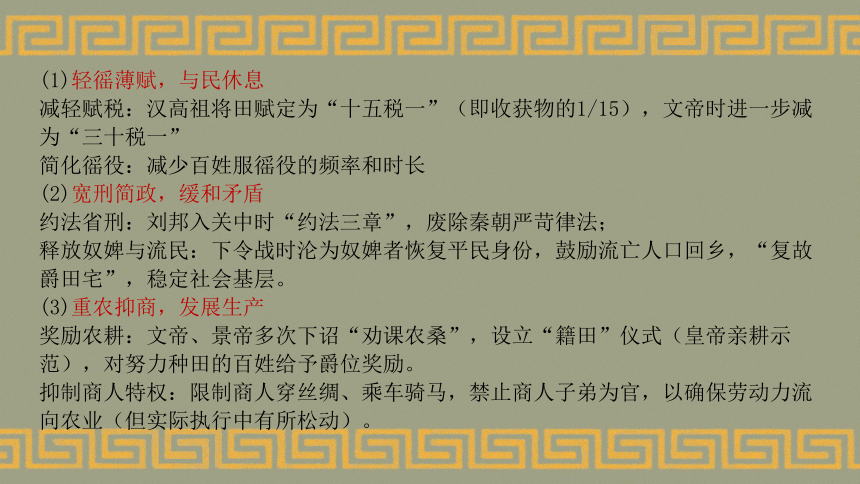

(1)轻徭薄赋,与民休息

减轻赋税:汉高祖将田赋定为“十五税一”(即收获物的1/15),文帝时进一步减为“三十税一”

简化徭役:减少百姓服徭役的频率和时长

(2)宽刑简政,缓和矛盾

约法省刑:刘邦入关中时“约法三章”,废除秦朝严苛律法;

释放奴婢与流民:下令战时沦为奴婢者恢复平民身份,鼓励流亡人口回乡,“复故爵田宅”,稳定社会基层。

(3)重农抑商,发展生产

奖励农耕:文帝、景帝多次下诏“劝课农桑”,设立“籍田”仪式(皇帝亲耕示范),对努力种田的百姓给予爵位奖励。

抑制商人特权:限制商人穿丝绸、乘车骑马,禁止商人子弟为官,以确保劳动力流向农业(但实际执行中有所松动)。

(4)无为而治,减少干预

中央政策宽松:允许私人经营盐铁、铸币(文帝时开放铸币权,允许民间铸“四铢钱”),促进手工业和商业自然发展。

对匈奴和亲,避免战争:汉初因国力有限,对匈奴采取“和亲”政策,以宗室女嫁匈奴单于,换取边境和平,减少军事开支。

(5)节俭治国,反对奢靡

皇室与政府节俭:文帝提倡“躬修节俭”,宫室、服饰、车骑等不轻易更新,甚至想修建露台时,因“费用百金,相当于十户中等人家财产”而作罢,减少财政浪费。

(6)地方自治,因俗而治

分封与郡县并行:汉初分封同姓诸侯王,允许地方在一定范围内自主管理,同时对边疆民族地区采取“因俗而治”(如南越王赵佗受封,保留自治权),减少统治阻力。

积极影响

1.推行轻徭薄赋,促进农业和手工业发展,形成“文景之治”,为汉武帝时期的强盛奠定物质基础。

2. 减少行政干预,百姓休养生息,促进了人口的增长、土地开垦,缓解了秦末战乱后的社会矛盾。

局限性

削弱了中央集权,导致地方诸侯势力膨胀、豪强兼并土地、边疆隐患等诸多问题

汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣。 ——《汉书·景帝纪》

(2023·广东高考·2)汉初儒家代表人物陆贾的《新语》云:“昔舜治天下也,弹五弦之琴,歌南风之诗,寂若无治国之意,漠若无忧天下之心,然而天下大治……故无为者乃有为也。”陆贾的上述思想( )

A.适应了休养生息的政治需要B.契合了德法并用的治国理念

C.为尊崇儒术提供依据D.有利于加强中央集权

A

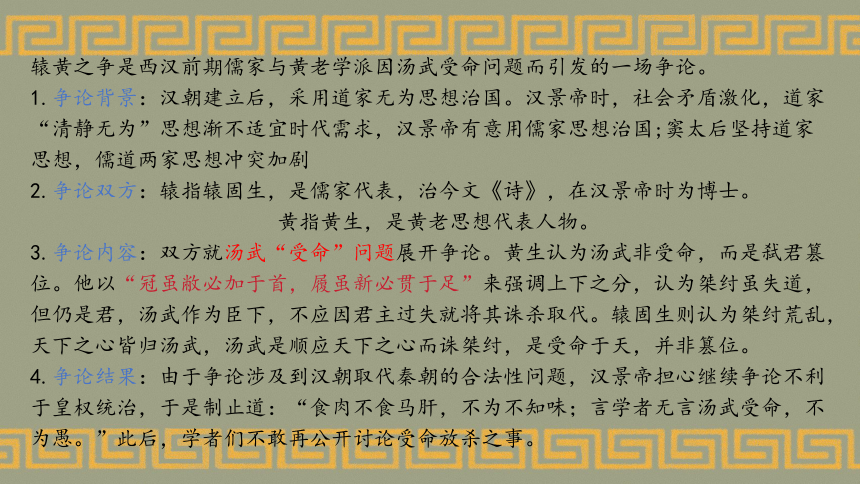

辕黄之争是西汉前期儒家与黄老学派因汤武受命问题而引发的一场争论。

1.争论背景:汉朝建立后,采用道家无为思想治国。汉景帝时,社会矛盾激化,道家“清静无为”思想渐不适宜时代需求,汉景帝有意用儒家思想治国;窦太后坚持道家思想,儒道两家思想冲突加剧

2.争论双方:辕指辕固生,是儒家代表,治今文《诗》,在汉景帝时为博士。

黄指黄生,是黄老思想代表人物。

3.争论内容:双方就汤武“受命”问题展开争论。黄生认为汤武非受命,而是弑君篡位。他以“冠虽敝必加于首,履虽新必贯于足”来强调上下之分,认为桀纣虽失道,但仍是君,汤武作为臣下,不应因君主过失就将其诛杀取代。辕固生则认为桀纣荒乱,天下之心皆归汤武,汤武是顺应天下之心而诛桀纣,是受命于天,并非篡位。

4.争论结果:由于争论涉及到汉朝取代秦朝的合法性问题,汉景帝担心继续争论不利于皇权统治,于是制止道:“食肉不食马肝,不为不知味;言学者无言汤武受命,不为愚。”此后,学者们不敢再公开讨论受命放杀之事。

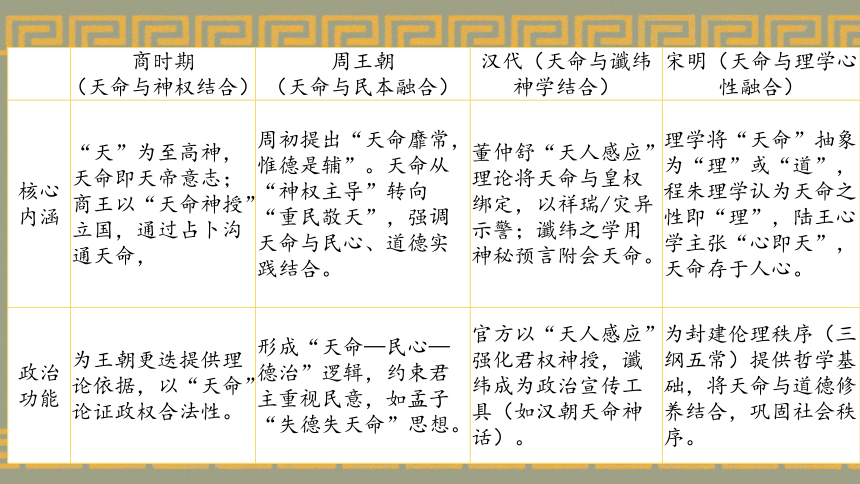

商时期 (天命与神权结合) 周王朝 (天命与民本融合) 汉代(天命与谶纬神学结合) 宋明(天命与理学心性融合)

核心内涵 “天”为至高神,天命即天帝意志;商王以“天命神授”立国,通过占卜沟通天命, 周初提出“天命靡常,惟德是辅”。天命从“神权主导”转向“重民敬天”,强调天命与民心、道德实践结合。 董仲舒“天人感应”理论将天命与皇权绑定,以祥瑞/灾异示警;谶纬之学用神秘预言附会天命。 理学将“天命”抽象为“理”或“道”,程朱理学认为天命之性即“理”,陆王心学主张“心即天”,天命存于人心。

政治功能 为王朝更迭提供理论依据,以“天命”论证政权合法性。 形成“天命—民心—德治”逻辑,约束君主重视民意,如孟子“失德失天命”思想。 官方以“天人感应”强化君权神授,谶纬成为政治宣传工具(如汉朝天命神话)。 为封建伦理秩序(三纲五常)提供哲学基础,将天命与道德修养结合,巩固社会秩序。

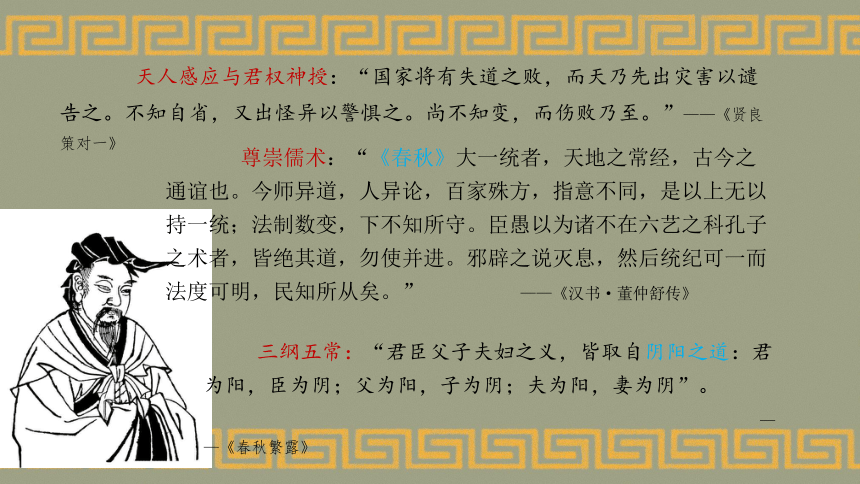

三纲五常:“君臣父子夫妇之义,皆取自阴阳之道:君为阳,臣为阴;父为阳,子为阴;夫为阳,妻为阴”。

——《春秋繁露》

天人感应与君权神授:“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之。不知自省,又出怪异以警惧之。尚不知变,而伤败乃至。”——《贤良策对一》

尊崇儒术:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上无以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。” ——《汉书·董仲舒传》

仁政思想:“先王显德以示民,民乐而歌之以为诗,说而化之以为俗”(限田薄赋)

性三品说:董仲舒把人性划分为三等,即“圣人之性”“中民之性”“斗筲之性”。“圣人之性,不可名性;斗筲之性,又不可以名性;名性者,中民之性。”认为绝大多数人是“中民之性”,是教育的主要对象。

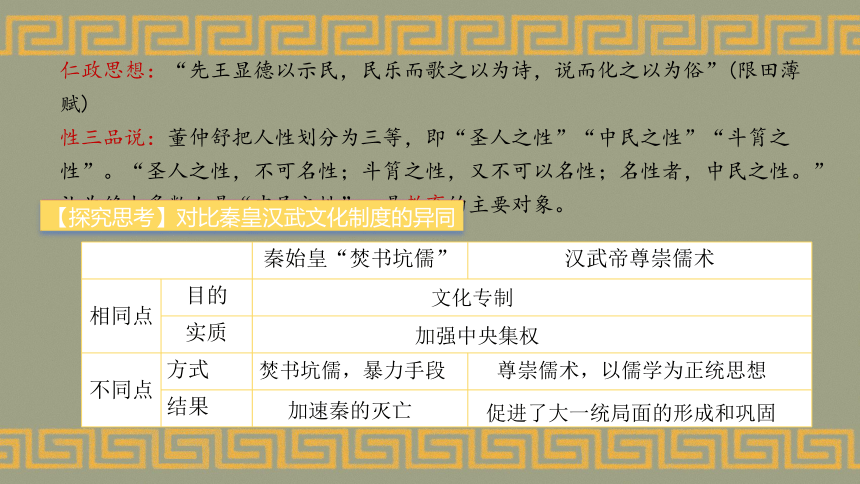

秦始皇“焚书坑儒” 汉武帝尊崇儒术

相同点 目的 实质 不同点 方式

结果

加强中央集权

文化专制

焚书坑儒,暴力手段

尊崇儒术,以儒学为正统思想

加速秦的灭亡

促进了大一统局面的形成和巩固

【探究思考】对比秦皇汉武文化制度的异同

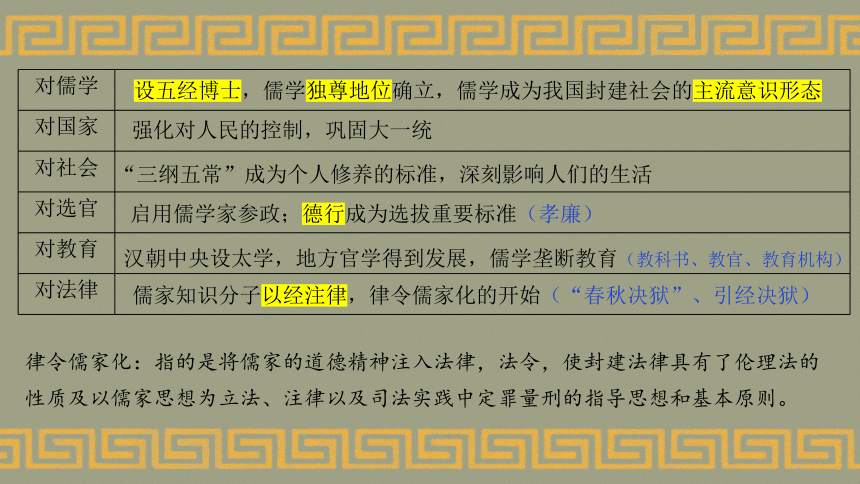

对儒学

对国家

对社会

对选官

对教育

对法律

设五经博士,儒学独尊地位确立,儒学成为我国封建社会的主流意识形态

强化对人民的控制,巩固大一统

“三纲五常”成为个人修养的标准,深刻影响人们的生活

启用儒学家参政;德行成为选拔重要标准(孝廉)

汉朝中央设太学,地方官学得到发展,儒学垄断教育(教科书、教官、教育机构)

儒家知识分子以经注律,律令儒家化的开始(“春秋决狱”、引经决狱)

律令儒家化:指的是将儒家的道德精神注入法律,法令,使封建法律具有了伦理法的性质及以儒家思想为立法、注律以及司法实践中定罪量刑的指导思想和基本原则。

士族推动因素

1. 选官制度的异化:察举制的门阀化

察举制的弊端:东汉察举重“孝廉”“茂才”,但评选标准渐被地方豪强与官僚家族操控;门生故吏网络:被举荐者与举荐人形成依附关系(称“门生”“故吏”),官僚家族借此编织政治网络,

2. 经济基础:庄园经济的支撑

土地与人口控制:士族通过兼并土地建立庄园,以“徒附”“宾客”为劳动力,积累巨额财富,为政治地位提供经济后盾。自给自足的经济模式:庄园内农业、手工业一体化,使士族家族具备独立于中央的经济实力,如南阳樊氏“闭门成市”。

3. 文化垄断:经学世传与家法门风

经学传承的封闭性:士族家族私藏经籍、世代传授家学,形成学术壁垒(如郑玄、马融等经学大师均出自士族),以此巩固社会声望。;儒家伦理的强化:士族强调“忠孝”“礼仪”等家法门风,通过道德标榜提升社会地位,与庶民形成阶层区隔。

士族的成型标志与特征

1.政治特权:垄断中央与地方高官职位,形成“公门有公,卿门有卿”的局面

2.社会声望:以“郡望”(如颍川荀氏、清河崔氏)和“世系”作为身份象征,庶民难以逾越阶层界限。

3.文化优势:掌握官方意识形态(儒学)的解释权,甚至参与修订经典(如《熹平石经》的镌刻)

豪族、世族、士族是中国古代社会阶层中的三类重要群体,既有密切联系,又有显著区别。它们在不同历史时期的形态、特征及社会作用各不相同。

豪强大族:以地方经济实力(土地、部曲)和武力为基础的家族。

特征:控制地方资源,常与官府博弈,甚至形成割据势力,如东汉末年的冀州袁氏、南阳豪强。

世家大族:泛指世代延续、长期保持显赫地位的家族,不限于特定领域。

特征:强调家族血脉的连续性,往往通过政治、经济或文化优势维持地位,如汉代弘农杨氏、唐代五姓七家。

门阀士族:以文化教育(经学、文学等)和官职传承为核心特权的家族。 (门阀是士族中的顶级阶层)

特征:通过垄断官职,注重家学门风,强调“清流”身份,如琅琊王氏、陈郡谢氏。

(2024·贵州高考·2)战国时期,官员酬报大多是年俸,而地位较低的胥吏则主要由官府根据其职事功绩,按月发俸。到汉代,以往主要针对胥吏的酬报方式得到普遍推广,百官皆考核功过,按月食俸。这一变化体现汉代( )

A.社会矛盾得到缓和B.官僚体制逐步发展

C.胥吏待遇明显改善D.政府财政收入增加

(2024·河北高考·2)西汉时,“刺史举民有茂材,移名丞相,丞相考召”。其中,选博士等,取明经;选廷尉正等,取明律令;选三辅令等,取治剧(剧:繁重)据此可知,这一选官途径旨在( )

A.依据政绩实效 B.参考资品等次 C.关注家世道德 D.考察为官能力

(2025·兰州模拟·2)贾谊曾说“俗吏之所务,在于刀笔筐箧”。在出土汉简中,也有记录吏员考核的文书,上面记载有“能书、会计、治官民,颇知律令”的文字。这可以看出西汉吏员任用注重( )

A.伦理道德B.文字技巧 C.法律知识 D.专业技能

(2023·杭州模拟·2)汉初,朝廷让功臣和他们的子弟们占据要津,但具体政务依然委之文吏,把“能书会计”和“颇知律令”规定为文吏的基本技能。由此可知,汉初( )

A.选官重视品德才能 B.将儒学作为主导思想

C.注重任用专业吏员 D.皇权与士族相互依赖

B

D

D

C

汉武帝措施总结

1. 加强中央集权: 颁布推恩令,分解诸侯王国势力,解决王国问题

设立中朝(内朝),由亲信近臣组成,削弱丞相为首的外朝权力

推行刺史制度,分天下为13州部,每州设刺史监察地方官员与豪强

2. 选官制度: 察举制,以“孝廉”“茂才”为举荐标准选拔人才

1. 经济集权: 实行盐铁官营,国家垄断盐、铁的生产与销售,增加财政收入

铸行五铢钱,统一全国货币,强化中央对金融的控制

推行均输平准法 - 均输:统一调配地方贡品,减少运输损耗

- 平准:国家调控市场物价,打击商人囤积居奇

2. 重农抑商:抑制富商大贾,征收重税(算缗、告缗),加强商业监管

1. 思想统一: 采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术” 建议,确立儒家思想为正统

2. 教育建设: 设立太学,以儒家经典(五经)为教材,培养官员后备力量;下令地方设立官学,形成中央到地方的教育体系

边疆治理:北击匈奴;开拓西域 ;经营西南夷

社会治理:任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为

(一)中枢行政机构(中央行政机构)

频繁换相:汉武帝13位丞相中,仅田蚡、薛泽、公孙弘、石庆、田千秋5人正常病逝或退休,其余8人(超60%)均因罪被罢免、自杀或处死,且任职时间在3年以下者达7人,1年以下者2人(窦婴、刘屈氂)。

设立“中朝”,架空丞相决策权:汉武帝为集中权力,提拔侍从、秘书(如尚书、侍中)组成“中朝”(内朝),将原本由丞相主导的决策权收归皇帝直属机构,丞相沦为执行层。

宰相必须同时具备议政权和监督百官执行权两项核心权力。议政权指宰相按制度享有进宫谒见皇帝、共议国家大事的权利(“入则参对而议政事”);监督百官执行权则指宰相需监督政令实施、考课百官并奏行赏罚(“出则监督而董是非”)。 ——祝总斌《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》

汉代的尚书,本来设于宫城之中,接受皇帝的咨询,参与议政;到魏晋南北朝,便演变成宰相,取代了原来的宰相——三公。这是秘书咨询机构第一次取代宰相。......尚书权重后,中书省(起草诏令)和门下省(审核政令)成为新的秘书咨询机构,至隋唐形成三省长官并为宰相的格局,标志着秘书咨询机构的第二次迭代。 ——祝总斌《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》

(二)地方行政机构

“天下共苦战斗不休,以有侯王。然秦孤立而亡,无藩辅,故诸侯起而亡秦族矣。”

——(《汉书·诸侯王表》)

郡县制:由中央直接管辖的郡,设郡守、郡尉等官员,行政权归中央。

封国制:分封的诸侯国包括“王国”和“侯国”:

—王国:由刘氏宗亲担任诸侯王,拥有独立的行政、军事、财政权,辖区较大(如齐国、楚国等)。

—侯国:归郡管辖,侯王仅享有食邑租税,无实权。

(2024·湖南高考·2)据史料记载,秦人“畏有司而顺”,楚人“好游侠”“易发怒”。秦末,六国旧地都出现了反秦斗争,其中楚地声势最大,反应最为激烈。这可用于( )

A.证实秦对楚地的统治最为严苛B.说明秦楚之间文化冲突无法弥合

C.证明秦朝的制度不适用于楚地D.解释汉初推行郡国并行制的原因

D

酎金夺爵:元鼎五年,武帝为祭祀宗庙,要列侯献酎金助祭,以所献酎金不足或成色不足为借口,废列侯106人,基本解决了离心诸侯。

阿党法:中央派官僚(中央为其置吏)辅助诸侯(实为监视),诸侯犯法,必须举报,否则同罪。

私出界罪:禁止诸侯私自离开封地。

严格执行嫡长子制:正妻无子则废国号。

左官律:左官即诸侯的下属官僚,有诸多限制,削弱诸侯的私属幕僚,以视歧视。

附益法:禁止诸侯贿赂、勾结中央官僚;禁止为诸侯敛财。

(三)选官制度与考核制度

察访

举荐

考核

任用

常科

(岁举)

孝廉科

茂才科

特科

(无固定时间)

贤良方正

贤良文学

明经科

明法科

最主要

含义

标准

考核内容

评价

先考察而后推举

品行(乡里舆论评价)

才学(为官能力)

常科和特科

A.作用:为两汉政权选拔了大批人才。

B.局限:后期选官权操纵在世家大族手中,难以选拔到真正的人才。

征辟制: 针对名满天下的学者或隐士,由皇帝派专使“征召”,直接授予高官。公卿“辟”召,三公(太尉、司徒、司空)及九卿可自行征辟属官,被辟者称“掾属”(门生故吏)

太学养士与考试入仕: 汉武帝设太学,教授儒家经典,学生称“博士弟子”,每年“射策”考试(抽签答题),合格者按成绩任郎官或地方吏员。郡国设“学宫”,县邑设“校”,培养的人才可通过“察举”或地方官推荐进入仕途,

任子制与荫袭:任子制二千石以上官员(如郡守、九卿)任职满三年,可保举子弟1人为郎官;荫袭爵位,功臣或宗室子弟可继承爵位(如列侯),并获得入仕优先权

赀选制:家境殷实者可“捐钱”或“捐谷”求官,始于汉文帝,盛于汉武帝(因对匈奴战争财政紧张)。

(四)监察制度

汉武帝设十三州刺史:元封五年(前106年),将全国划分为13个监察区(州),各置刺史1人,秩六百石(低于地方郡守二千石),每年八月巡行郡国,按“六条问事”监察:

1. 强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡。

2. 二千石不奉诏书,遵承典制,倍公向私,旁诏守利,侵渔百姓,聚敛为奸。

3. 二千石不恤疑案,风厉杀人,怒则任刑,喜则淫赏,烦扰刻薄,剥截黎元,为百姓所疾,山崩石裂,妖祥讹言。

4. 二千石选署不平,苟阿所爱,蔽贤宠顽。

5. 二千石子弟恃怙荣势,请托所监。

6. 二千石违公下比,阿附豪强,通行货赂,割损正令。

(五)法律制度

1. 律:国家基本法典,具有稳定性,如《九章律》《越宫律》《朝律》等。

《九章律》:萧何制定,在秦律六篇(盗、贼、囚、捕、杂、具)基础上增加《户律》《兴律》《厩律》,共九章,是汉律核心。

2. 令:皇帝临时颁布的诏令,效力高于律,可补充或修改律文,如《田令》《赐令》。

3. 科:针对具体事项的单行法规,如“弃市科”“持质科”。

4. 比:判例法,又称“决事比”,无明文规定时依判例断案,如《春秋决事比》。

1. 伦理入律的标志性原则:

—“亲亲得相首匿”(亲属容隐)被唐律发展为“同居相为隐”,并明确“同居、大功以上亲及外祖父母等可免罪”,直至清代仍为定制。

—“矜老恤幼”原则细化:唐律规定“70岁以上、15岁以下犯流罪以下可收赎”,延续汉律对老幼的宽宥。

2. 官僚特权的法律化:

汉朝“上请”制度(贵族官僚犯罪可请示皇帝减免),在曹魏时期发展为“八议”(议亲、议故等八种人减刑),并被唐律正式纳入《名例律》,成为封建法典核心特权制度。

3.录囚制度的延续:

汉朝上级官员巡视复查案件的“录囚”,发展为唐代“遣使分道巡按”和明清“秋审”“朝审”等会审制度,成为封建司法监督的重要形式。

4.诉讼程序的规则化:

严禁“越诉”、限定“乞鞫”期限等规定,为唐代“越诉者笞四十”“三审后不得再诉”的诉讼程序提供参考。

(六)户籍制度与赋役制度

汉初承秦制,将全国百姓编入户籍,称为“编户齐民”,无论贵贱(除奴婢外)均需登记,承担国家义务。

类别 项目 西汉规定 东汉变化

赋 田租 十五税一→三十税一,文帝曾全免 初年十税一,后恢复三十税一

算赋 15-56岁,每年120钱,商人240钱 基本沿用,税额未变

口赋 7-14岁,每年23钱(原20钱) 沿用,成为固定儿童税

算缗、告缗 武帝时期对商人资产征税,税率6% 废止

役 更卒 每年1个月,可“过更”(纳钱代役) 更赋普及,以钱代役为主

正卒 2年(郡国1年+京师1年) 募兵制兴起,义务兵役弱化

戍卒 边疆1年,可“过更”(纳300钱为更赋) 更赋成为定制,戍边多由职业兵承担

(七)边疆治理与民族关系/对外交流

官职设置:大鸿胪

(1)本名典客(秦及汉初),汉武帝太初元年(前104年),改名大鸿胪。成帝时,将典属国所辖职务并入。王莽时改为典乐,东汉复称大鸿胪。

(2)汉代的大鸿胪承办封拜诸侯、藩属国首领朝觐、外国使臣朝贡等礼仪事务。其后的朝代职权有所变化.

两汉处理民族关系的主要方式

(1)战争。如对匈奴的战争 (2)和亲。如昭君出塞

(3)通使。如张骞、班超出使西域 (4)直接管辖。如设立西域都护府

(5)屯田移民。如秦汉移民河套、河西走廊

方位 内容

西面 A.设河西四郡(武威、张掖、酒泉、敦煌),成为中原前往西域的要道

B.前60年(汉宣帝)设西域都护府,作为管理西域的军政机构

东北 A.设护乌桓校尉

B.汉武帝灭卫氏朝鲜(前108年),设乐浪、玄菟、真番、临屯四郡,其中乐浪郡治所平壤,是汉文化在东北亚的传播中心。

北面 对待匈奴军事打击和和亲并用

西南 前111年,汉武帝灭南越国(秦将赵佗所建),设南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南等九郡,其中交趾等三郡在今越南北部。

方位 内容

西面 A.西域被北匈奴控制,汉明帝时派班超经营西域(73年),控制力减弱;北匈奴在东汉前期被窦固、窦宪击败(89年稽落山之战),西迁中亚

B.东汉初年,西羌(今青海、甘肃西部)被允许内迁到陇西、汉阳等郡,但因地方官吏欺压,屡次反叛

东北 对朝鲜半岛北部的控制减弱

北面 48年,匈奴分裂为南北两部,南匈奴呼韩邪单于归附东汉,被安置在并州、朔方郡(今山西、内蒙古南部),汉廷设使匈奴中郎将监督,允许其保留部落组织,但需“岁时来朝”,承担边防义务

西南 对西南部族羁縻管理

公元前138年、前119年,张骞两次出使西域,打通中原与西域通道,促成汉与大月氏、乌孙、大宛等国的联系,奠定“凿空”之功。

输出:丝绸、铁器、漆器、冶铁技术、造纸术(东汉改进后逐渐西传)。

输入:汗血宝马、葡萄、苜蓿、核桃、石榴等物产,以及佛教(东汉明帝时经西域传入)、魔术、音乐等文化。

起点 途经地 终点 主要货物 主要意义

陆上丝绸之路

草原丝绸之路 西南丝绸之路 海上丝绸之路 长安

西北、中亚

欧洲、非洲

漠北、南西伯利亚

咸海、里海北

长安、成都

四川、缅甸、印度

中亚、西亚

中国沿海

南海、印度洋、东海

西亚、北非、朝鲜日本

欧洲、

小亚细亚

促进了东西方物质技术文化交流!

选必三:佛教、杂技、音乐、舞蹈等

丝绸

毛皮

民族迁徙

茶、马

瓷器

时期 中原王朝 日本列岛政权 主要交往事件 册封内容 经济文化交流

汉代(东汉) 东汉(光武帝、安帝) 倭奴国、倭国(部落联盟) 1. 公元57年,倭奴国遣使朝贡,光武帝赐“汉委奴国王”金印; 2. 公元107年,倭国国王“帅升”朝贡,献生口,汉安帝赐印绶。 赐“汉委奴国王”金印、印绶。 中原输出丝绸、瓷器、技术;日本输入珍珠、海产品,汉文化(汉字、儒学)进一步渗透。

三国魏晋 曹魏(明帝) 邪马台国(女王卑弥呼) 1. 238年,卑弥呼遣使朝贡,献生口、班布;2. 此后邪马台国多次朝贡,建立定期联系。 魏明帝册封卑弥呼为“亲魏倭王”,赐金印紫绶,授予臣属“率善中郎将”等官职。 南北朝 南朝(宋、齐) 倭国(倭五王:赞、珍、济、兴、武) 1. 413年起,倭五王先后向南朝宋、齐朝贡,请求册封; 2. 478年,倭王武上表自称统一多国,请求管辖朝鲜半岛部分地区。 宋、齐册封倭王为“安东将军、倭国王”,部分时期承认其对周边的象征性统辖权(如“都督六国诸军事”)。 宗藩关系

倭五王频繁请求册封,本质上是为了借助中原王朝的权威,确立其在日本列岛的统治合法性,并试图干预朝鲜半岛事务(如对“任那”地区的控制权)。而南朝政权出于对抗北朝的政治需要,也乐于通过册封倭国来构建“华夷秩序”,双方形成名义上的宗藩关系。

(2023·湖南高考·5)永乐年间,明成祖应朝鲜使臣请赐,赐予朝鲜“五经”“四书”等经籍;又应日本使臣请赐,将皇后徐氏所制《劝善》《内训》赐予日本。对此解读合理的是( )

A.儒家学说在明初有新发展 B.书籍向外流通渠道不畅通

C.请求赐书是为了吸收中国先进思想 D.朝日两国借助明王朝强化政权权威

D

(八)社会治理与救济优抚政策

基层治理:与秦朝相同是乡设三老、有秩、音夫、游微四职;每十里设一亭(据近人研究,里当指距离,而非乡里组织之里),置亭长,掌治安警卫,兼管停留旅客,治理民事。

地方治理:任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为

社会救济: 救济鳏寡孤独,给予老人免税役,尊养高龄老人(赏赐粟帛钱酒等),首创常平仓制度。(常平仓:价低时购进,价高时低价出售,防止谷贱伤农、谷贵伤民,有利于平抑粮价和巩固政权。)

社会优抚: 优待老人。秦汉时期,皇帝有时会赐给年高老人手杖—鸠杖,以示尊重

1. 土地与奴婢政策

王田制:模仿周代井田制,禁止土地买卖,限田分田给无地者,试图抑制兼并。

私属制:奴婢改称“私属”,禁止买卖,保障编户齐民数量。

2. 经济管控:五均六筦

五均:在六大商业城市设官调控物价、提供低息借贷(赊贷)。

六筦:国家垄断盐、铁、酒、铸钱、山泽税及五均赊贷,增加财政收入。

3. 币制改革:频繁发行虚值货币(如“大泉五十”“错刀”),废除五铢钱,导致货币体系混乱。

4. 官制与地名改革:模仿《周礼》更名官制(如丞相改“大司徒”),大规模更改地名,徒增行政混乱。

5. 民族政策:将周边少数民族政权“降王为侯”(如匈奴单于改“降奴服于”),引发边境战乱。

王莽改制

古代改革失败的共同原因可简括为:

1. 既得利益抵制(保守守旧势力):触动旧贵族、豪强等势力利益,遭集体反抗(如王莽限田、王安石变法损官僚特权)。

2. 政策脱离现实:理想主义设计(如复古改制)与社会实际脱节,执行中变形腐败(如青苗法被滥用)。

3. 民众支持不足(缺乏群众基础):未改善民生反增负担,或遇天灾加剧矛盾(如王莽币制混乱、明末改革叠加灾荒)。

4. 改革者力量弱:缺乏权威支持(如戊戌变法无实权)或策略激进(如王莽朝令夕改),难以持续。

5. 体制与外部压力:封建体制局限(土地私有矛盾),或边疆战乱、民族问题消耗国力(如王莽改民族政策)。

1.东汉建立:25年,刘秀重建汉朝,定都洛阳,史称东汉,实现了全国统一。

2.“光武中兴”

领域 措施 目的/作用

政治 ①增强尚书台的作用,刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权力受到削弱。 加强君主专制中央集权,节省开支

②严格控制外戚干政 ③裁并郡县,裁减官吏,节省开支 ④整顿吏治,惩处贪污腐败 经济 ①清查全国垦田、户口数量 与民休息,缓和社会矛盾

②释放奴婢 思想 重视儒学 儒学得到继续发展

结果 社会经济在稳定的政局下重新发展起来,史称“光武中兴”

东汉中枢行政机构(中央行政机构)

——虽设三公,事归台阁

三公地位与实权剥离:

司徒、太尉、司空(东汉三公)虽为名义上的最高行政长官,但仅负责祭祀、修宫室等礼仪性事务,不再掌握实际行政决策权。

尚书台成为权力中枢:

尚书台(皇帝内侍机构)取代三公,直接处理政务,政令的拟定、发布、执行均通过此机构,官员品级低(如尚书令秩千石)却权力重,体现“以卑制尊”的集权策略。

(2023·海南高考·2)据东汉《乙瑛碑》载,鲁相乙瑛向朝廷陈请,为孔庙增设一名百石卒史来守庙并掌管礼器(流程如图1)。这一史实最适合用来说明,当时( )

A.国家行政中枢权力的逐渐扩大

B.专制主义中央集权的日益巩固

C.传统社会道德秩序的渐趋规范

D.封建国家不同职能的有效履行

(注:①—⑦表示处理此事的先后步骤)

【知识链接】“清议”与“党锢之祸”

东汉后期,官僚士大夫中出现了一种品评人物的风气,称为“清议”。

汉桓帝以后,东汉朝政长期被宦官把持,一些正直的官员、士大夫、太学生上书揭露宦官的罪行,反被宦官诬告为“党人”逮捕入狱,并扩大禁锢范围,史称“党锢之祸”。

外戚宦官(非政府正式机构)交替专权的根源:君主专制

君主专制导致的皇权异化(皇权衍生物)

(2023·山东高考·2)先秦贵族尚马车,贱牛车,此风秦汉犹存。及至东汉晚期,天子至士因牛车慢、稳、宽敞、严密,可障帷设几、任意坐卧而竞相乘坐,出行乘牛车遂成为一种风尚。这种“风尚”反映了( )

A.政治衰颓的时代景象B.戒奢尚俭的社会风气

C.重农崇耕的思想观念D.豪强势重的政治现实

A

领域 成就

农业 (1)耕作方式:

①农具与耕作:西汉发明犁壁、耧车(播种机),东汉出现耦犁(二牛抬杠),铁农具普及至边疆(如西北出土的铁铧犁)。

水利工程:西汉修建漕渠、白渠,治理黄河(汉武帝、汉明帝两次大规模治河);东汉王景治河使黄河安流数百年。

耕作制度:推广“代田法”“区田法”,提高土地利用率,北方逐渐形成两年三熟制。

②水利:兴建关中水利工程(漕渠、白渠、六辅渠、龙首渠)

③作物:粮食作物以粟、麦为主,水稻在南方扩大种植;西域物种石榴、苜蓿、胡麻(芝麻)、胡桃(核桃)

(2)经营方式:

小农经济、东汉出现豪强地主控制下的田庄经济。

领域 成就

手工业 (1)主要成就:

①金属冶炼:

用煤冶铁;西汉出现高炉炼铁和炒钢技术;东汉杜诗发明鼓风冶铁工具水排

青铜工艺转向实用化,铜镜铸造精美(如东汉“长乐未央”镜),漆器(蜀郡、广汉郡官营作坊)远销各地。

②纺织业:

西汉政府设在长安的东西织室有数千工人;丝织技术成熟;使用提花机;

西汉时期,中国丝绸远销欧亚,赢得“丝国”誉称(素纱禅衣)

③陶瓷业:东汉烧出成熟的青瓷

(2)经营形态:

官营手工业为主导;私营手工业;家庭手工业;田庄手工业

(3)基本特点:

规模大、分工细、工艺精

领域 成就

商业 (1)主要表现:

①群体:商人成为社会交往活动中最为活跃的人群之一。

②商业中心:汉代以繁荣的“市”为重要标志的全国性的商业中心已经形成。

都城与都会:长安(西汉)、洛阳(东汉)为政治经济中心,设“市”(商业区),长安有“九市”,洛阳“商遍天下”。

区域中心:临淄、邯郸、宛(南阳)、成都等“五都”商业繁荣,南方城市(如番禺,今广州)因海外贸易兴起。

③对外贸易:形成中外贸易的通道——陆上和海上“丝绸之路”。

(2)政府管理

①管理机构:汉代集中贸易的“市”有专门的管理机构。

②商业政策:强化了“重农抑商”政策

领域 成就

史学 ①《史记》:西汉中期司马迁撰写,首创了纪传体通史体裁

②《汉书》:东汉中期班固撰写,是我国第一部纪传体断代史

宗教 (汉明帝时期)佛教传入中国.道教开始兴起(太平道/五斗米道)

文学 ①汉赋:介于韵文和散文之间的文体,特点是讲究铺陈排比,辞藻华丽。

②乐府诗:乐府采集民歌修改而成的诗,反映了当时社会的真实情况

③五言诗:东汉民间流行五言诗,语言朴实、生动,传播广泛。

医学 ①成书于战国至西汉之间的《黄帝内经》奠定了中医理论的基础

②东汉《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著

③东汉“医圣”张仲景《伤寒杂病论》

④东汉华佗“麻沸散”

科技 105年,东汉蔡伦改进造纸术,促进了中国和世界文化的传播和发展

东汉张衡地动仪,《灵宪》

数学 《九章算术》在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位

《周髀算经》勾股定理

农学 《汜胜之书》《四民月令》

1. 184年黄巾起义:张角率民众起义,动摇东汉统治,地方势力趁机崛起。

2. 189年董卓乱政:董卓入京废少帝,独揽大权,引发关东诸侯联合讨伐。

3. 200年官渡之战:曹操以少胜多击败袁绍,奠定统一北方的基础。

东汉晚期,地方管理采取州、郡、县三级制,原来的监察区“州”变为一级行政机构,州刺史有行政权和领兵权,形成内轻外重、干弱枝强的局面。

(2024·广西高考·3)汉成帝时,薛宜上疏指出当时国家治理不善,“大率咎在部刺史,或不循守条职,举错各以其意,多与郡县事。”汉桓帝时,“夷寇钞百姓,益州刺史山昱击破之。”“荆州刺史度尚击零陵、桂阳盗贼及蛮夷,大破平之。”由此可见,汉代刺史( )

A.职权范围日渐缩小B.职权重心发生转变

C.监察权力不断分化D.监察范围逐步扩大

(2023·全国高考新课标卷·26)汉武帝时设置十三州部,州部可以推举秀才。东汉,“州里”“州闾”“州党”等语汇逐渐行用,意为同乡,州刺史被尊称为“使君”。东汉后期,以州为中心的地域观念逐渐形成,这在当时( )

A.推动了察举制度的形成 B.不利于统一国家的巩固

C.有利于抑制豪强的势力 D.强化了监察制度的效力

B

B

2026年高考一轮复习分课时课件

——统一多民族封建国家的的巩固

汉承秦制 有所损益

继承自秦朝的内容 汉朝的革新与调整

三公九卿制 汉武帝设“中外朝”

郡县制(郡县长官由中央任免) 汉初实行“郡国并行制”汉武帝“推恩令”

军功授爵、荐举选官;御史监察体系 发展察举制、征辟制;汉武帝设十三州刺史

赋役沉重 汉初“休养生息”,减轻赋税

秦律的刑法框架与中央集权立法原则 萧何制定《九章律》,在秦律基础上增加户律、兴律、厩律;废除秦的部分严刑峻法(如肉刑)

法家思想为统治工具(秦“焚书坑儒”) 汉初推崇黄老“无为而治”,汉武帝“外儒内法”

户籍制度、什伍连坐制 延续户籍管理,但减轻连坐严苛程度

“沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之”。 ——《史记·萧相国世家》

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。……天下既定,民亡盖臧(同藏),自天子不能具醇驷(颜色相同的四匹马),而将相或乘牛车。上(刘邦)于是约法省禁,轻田租,什五而税一。

——《汉书·食货志》

黄老之学

始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。强调君主应“无为而无不为”,是一种积极的无为。具体表现为指的是统治者应当顺应民意,以民为本,轻徭薄赋、减轻刑罚等。

①现实原因:汉初人口锐减,经济凋敝,生产力遭到破坏

②前朝教训:汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训

背景:

(1)轻徭薄赋,与民休息

减轻赋税:汉高祖将田赋定为“十五税一”(即收获物的1/15),文帝时进一步减为“三十税一”

简化徭役:减少百姓服徭役的频率和时长

(2)宽刑简政,缓和矛盾

约法省刑:刘邦入关中时“约法三章”,废除秦朝严苛律法;

释放奴婢与流民:下令战时沦为奴婢者恢复平民身份,鼓励流亡人口回乡,“复故爵田宅”,稳定社会基层。

(3)重农抑商,发展生产

奖励农耕:文帝、景帝多次下诏“劝课农桑”,设立“籍田”仪式(皇帝亲耕示范),对努力种田的百姓给予爵位奖励。

抑制商人特权:限制商人穿丝绸、乘车骑马,禁止商人子弟为官,以确保劳动力流向农业(但实际执行中有所松动)。

(4)无为而治,减少干预

中央政策宽松:允许私人经营盐铁、铸币(文帝时开放铸币权,允许民间铸“四铢钱”),促进手工业和商业自然发展。

对匈奴和亲,避免战争:汉初因国力有限,对匈奴采取“和亲”政策,以宗室女嫁匈奴单于,换取边境和平,减少军事开支。

(5)节俭治国,反对奢靡

皇室与政府节俭:文帝提倡“躬修节俭”,宫室、服饰、车骑等不轻易更新,甚至想修建露台时,因“费用百金,相当于十户中等人家财产”而作罢,减少财政浪费。

(6)地方自治,因俗而治

分封与郡县并行:汉初分封同姓诸侯王,允许地方在一定范围内自主管理,同时对边疆民族地区采取“因俗而治”(如南越王赵佗受封,保留自治权),减少统治阻力。

积极影响

1.推行轻徭薄赋,促进农业和手工业发展,形成“文景之治”,为汉武帝时期的强盛奠定物质基础。

2. 减少行政干预,百姓休养生息,促进了人口的增长、土地开垦,缓解了秦末战乱后的社会矛盾。

局限性

削弱了中央集权,导致地方诸侯势力膨胀、豪强兼并土地、边疆隐患等诸多问题

汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣。 ——《汉书·景帝纪》

(2023·广东高考·2)汉初儒家代表人物陆贾的《新语》云:“昔舜治天下也,弹五弦之琴,歌南风之诗,寂若无治国之意,漠若无忧天下之心,然而天下大治……故无为者乃有为也。”陆贾的上述思想( )

A.适应了休养生息的政治需要B.契合了德法并用的治国理念

C.为尊崇儒术提供依据D.有利于加强中央集权

A

辕黄之争是西汉前期儒家与黄老学派因汤武受命问题而引发的一场争论。

1.争论背景:汉朝建立后,采用道家无为思想治国。汉景帝时,社会矛盾激化,道家“清静无为”思想渐不适宜时代需求,汉景帝有意用儒家思想治国;窦太后坚持道家思想,儒道两家思想冲突加剧

2.争论双方:辕指辕固生,是儒家代表,治今文《诗》,在汉景帝时为博士。

黄指黄生,是黄老思想代表人物。

3.争论内容:双方就汤武“受命”问题展开争论。黄生认为汤武非受命,而是弑君篡位。他以“冠虽敝必加于首,履虽新必贯于足”来强调上下之分,认为桀纣虽失道,但仍是君,汤武作为臣下,不应因君主过失就将其诛杀取代。辕固生则认为桀纣荒乱,天下之心皆归汤武,汤武是顺应天下之心而诛桀纣,是受命于天,并非篡位。

4.争论结果:由于争论涉及到汉朝取代秦朝的合法性问题,汉景帝担心继续争论不利于皇权统治,于是制止道:“食肉不食马肝,不为不知味;言学者无言汤武受命,不为愚。”此后,学者们不敢再公开讨论受命放杀之事。

商时期 (天命与神权结合) 周王朝 (天命与民本融合) 汉代(天命与谶纬神学结合) 宋明(天命与理学心性融合)

核心内涵 “天”为至高神,天命即天帝意志;商王以“天命神授”立国,通过占卜沟通天命, 周初提出“天命靡常,惟德是辅”。天命从“神权主导”转向“重民敬天”,强调天命与民心、道德实践结合。 董仲舒“天人感应”理论将天命与皇权绑定,以祥瑞/灾异示警;谶纬之学用神秘预言附会天命。 理学将“天命”抽象为“理”或“道”,程朱理学认为天命之性即“理”,陆王心学主张“心即天”,天命存于人心。

政治功能 为王朝更迭提供理论依据,以“天命”论证政权合法性。 形成“天命—民心—德治”逻辑,约束君主重视民意,如孟子“失德失天命”思想。 官方以“天人感应”强化君权神授,谶纬成为政治宣传工具(如汉朝天命神话)。 为封建伦理秩序(三纲五常)提供哲学基础,将天命与道德修养结合,巩固社会秩序。

三纲五常:“君臣父子夫妇之义,皆取自阴阳之道:君为阳,臣为阴;父为阳,子为阴;夫为阳,妻为阴”。

——《春秋繁露》

天人感应与君权神授:“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之。不知自省,又出怪异以警惧之。尚不知变,而伤败乃至。”——《贤良策对一》

尊崇儒术:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上无以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。” ——《汉书·董仲舒传》

仁政思想:“先王显德以示民,民乐而歌之以为诗,说而化之以为俗”(限田薄赋)

性三品说:董仲舒把人性划分为三等,即“圣人之性”“中民之性”“斗筲之性”。“圣人之性,不可名性;斗筲之性,又不可以名性;名性者,中民之性。”认为绝大多数人是“中民之性”,是教育的主要对象。

秦始皇“焚书坑儒” 汉武帝尊崇儒术

相同点 目的 实质 不同点 方式

结果

加强中央集权

文化专制

焚书坑儒,暴力手段

尊崇儒术,以儒学为正统思想

加速秦的灭亡

促进了大一统局面的形成和巩固

【探究思考】对比秦皇汉武文化制度的异同

对儒学

对国家

对社会

对选官

对教育

对法律

设五经博士,儒学独尊地位确立,儒学成为我国封建社会的主流意识形态

强化对人民的控制,巩固大一统

“三纲五常”成为个人修养的标准,深刻影响人们的生活

启用儒学家参政;德行成为选拔重要标准(孝廉)

汉朝中央设太学,地方官学得到发展,儒学垄断教育(教科书、教官、教育机构)

儒家知识分子以经注律,律令儒家化的开始(“春秋决狱”、引经决狱)

律令儒家化:指的是将儒家的道德精神注入法律,法令,使封建法律具有了伦理法的性质及以儒家思想为立法、注律以及司法实践中定罪量刑的指导思想和基本原则。

士族推动因素

1. 选官制度的异化:察举制的门阀化

察举制的弊端:东汉察举重“孝廉”“茂才”,但评选标准渐被地方豪强与官僚家族操控;门生故吏网络:被举荐者与举荐人形成依附关系(称“门生”“故吏”),官僚家族借此编织政治网络,

2. 经济基础:庄园经济的支撑

土地与人口控制:士族通过兼并土地建立庄园,以“徒附”“宾客”为劳动力,积累巨额财富,为政治地位提供经济后盾。自给自足的经济模式:庄园内农业、手工业一体化,使士族家族具备独立于中央的经济实力,如南阳樊氏“闭门成市”。

3. 文化垄断:经学世传与家法门风

经学传承的封闭性:士族家族私藏经籍、世代传授家学,形成学术壁垒(如郑玄、马融等经学大师均出自士族),以此巩固社会声望。;儒家伦理的强化:士族强调“忠孝”“礼仪”等家法门风,通过道德标榜提升社会地位,与庶民形成阶层区隔。

士族的成型标志与特征

1.政治特权:垄断中央与地方高官职位,形成“公门有公,卿门有卿”的局面

2.社会声望:以“郡望”(如颍川荀氏、清河崔氏)和“世系”作为身份象征,庶民难以逾越阶层界限。

3.文化优势:掌握官方意识形态(儒学)的解释权,甚至参与修订经典(如《熹平石经》的镌刻)

豪族、世族、士族是中国古代社会阶层中的三类重要群体,既有密切联系,又有显著区别。它们在不同历史时期的形态、特征及社会作用各不相同。

豪强大族:以地方经济实力(土地、部曲)和武力为基础的家族。

特征:控制地方资源,常与官府博弈,甚至形成割据势力,如东汉末年的冀州袁氏、南阳豪强。

世家大族:泛指世代延续、长期保持显赫地位的家族,不限于特定领域。

特征:强调家族血脉的连续性,往往通过政治、经济或文化优势维持地位,如汉代弘农杨氏、唐代五姓七家。

门阀士族:以文化教育(经学、文学等)和官职传承为核心特权的家族。 (门阀是士族中的顶级阶层)

特征:通过垄断官职,注重家学门风,强调“清流”身份,如琅琊王氏、陈郡谢氏。

(2024·贵州高考·2)战国时期,官员酬报大多是年俸,而地位较低的胥吏则主要由官府根据其职事功绩,按月发俸。到汉代,以往主要针对胥吏的酬报方式得到普遍推广,百官皆考核功过,按月食俸。这一变化体现汉代( )

A.社会矛盾得到缓和B.官僚体制逐步发展

C.胥吏待遇明显改善D.政府财政收入增加

(2024·河北高考·2)西汉时,“刺史举民有茂材,移名丞相,丞相考召”。其中,选博士等,取明经;选廷尉正等,取明律令;选三辅令等,取治剧(剧:繁重)据此可知,这一选官途径旨在( )

A.依据政绩实效 B.参考资品等次 C.关注家世道德 D.考察为官能力

(2025·兰州模拟·2)贾谊曾说“俗吏之所务,在于刀笔筐箧”。在出土汉简中,也有记录吏员考核的文书,上面记载有“能书、会计、治官民,颇知律令”的文字。这可以看出西汉吏员任用注重( )

A.伦理道德B.文字技巧 C.法律知识 D.专业技能

(2023·杭州模拟·2)汉初,朝廷让功臣和他们的子弟们占据要津,但具体政务依然委之文吏,把“能书会计”和“颇知律令”规定为文吏的基本技能。由此可知,汉初( )

A.选官重视品德才能 B.将儒学作为主导思想

C.注重任用专业吏员 D.皇权与士族相互依赖

B

D

D

C

汉武帝措施总结

1. 加强中央集权: 颁布推恩令,分解诸侯王国势力,解决王国问题

设立中朝(内朝),由亲信近臣组成,削弱丞相为首的外朝权力

推行刺史制度,分天下为13州部,每州设刺史监察地方官员与豪强

2. 选官制度: 察举制,以“孝廉”“茂才”为举荐标准选拔人才

1. 经济集权: 实行盐铁官营,国家垄断盐、铁的生产与销售,增加财政收入

铸行五铢钱,统一全国货币,强化中央对金融的控制

推行均输平准法 - 均输:统一调配地方贡品,减少运输损耗

- 平准:国家调控市场物价,打击商人囤积居奇

2. 重农抑商:抑制富商大贾,征收重税(算缗、告缗),加强商业监管

1. 思想统一: 采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术” 建议,确立儒家思想为正统

2. 教育建设: 设立太学,以儒家经典(五经)为教材,培养官员后备力量;下令地方设立官学,形成中央到地方的教育体系

边疆治理:北击匈奴;开拓西域 ;经营西南夷

社会治理:任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为

(一)中枢行政机构(中央行政机构)

频繁换相:汉武帝13位丞相中,仅田蚡、薛泽、公孙弘、石庆、田千秋5人正常病逝或退休,其余8人(超60%)均因罪被罢免、自杀或处死,且任职时间在3年以下者达7人,1年以下者2人(窦婴、刘屈氂)。

设立“中朝”,架空丞相决策权:汉武帝为集中权力,提拔侍从、秘书(如尚书、侍中)组成“中朝”(内朝),将原本由丞相主导的决策权收归皇帝直属机构,丞相沦为执行层。

宰相必须同时具备议政权和监督百官执行权两项核心权力。议政权指宰相按制度享有进宫谒见皇帝、共议国家大事的权利(“入则参对而议政事”);监督百官执行权则指宰相需监督政令实施、考课百官并奏行赏罚(“出则监督而董是非”)。 ——祝总斌《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》

汉代的尚书,本来设于宫城之中,接受皇帝的咨询,参与议政;到魏晋南北朝,便演变成宰相,取代了原来的宰相——三公。这是秘书咨询机构第一次取代宰相。......尚书权重后,中书省(起草诏令)和门下省(审核政令)成为新的秘书咨询机构,至隋唐形成三省长官并为宰相的格局,标志着秘书咨询机构的第二次迭代。 ——祝总斌《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》

(二)地方行政机构

“天下共苦战斗不休,以有侯王。然秦孤立而亡,无藩辅,故诸侯起而亡秦族矣。”

——(《汉书·诸侯王表》)

郡县制:由中央直接管辖的郡,设郡守、郡尉等官员,行政权归中央。

封国制:分封的诸侯国包括“王国”和“侯国”:

—王国:由刘氏宗亲担任诸侯王,拥有独立的行政、军事、财政权,辖区较大(如齐国、楚国等)。

—侯国:归郡管辖,侯王仅享有食邑租税,无实权。

(2024·湖南高考·2)据史料记载,秦人“畏有司而顺”,楚人“好游侠”“易发怒”。秦末,六国旧地都出现了反秦斗争,其中楚地声势最大,反应最为激烈。这可用于( )

A.证实秦对楚地的统治最为严苛B.说明秦楚之间文化冲突无法弥合

C.证明秦朝的制度不适用于楚地D.解释汉初推行郡国并行制的原因

D

酎金夺爵:元鼎五年,武帝为祭祀宗庙,要列侯献酎金助祭,以所献酎金不足或成色不足为借口,废列侯106人,基本解决了离心诸侯。

阿党法:中央派官僚(中央为其置吏)辅助诸侯(实为监视),诸侯犯法,必须举报,否则同罪。

私出界罪:禁止诸侯私自离开封地。

严格执行嫡长子制:正妻无子则废国号。

左官律:左官即诸侯的下属官僚,有诸多限制,削弱诸侯的私属幕僚,以视歧视。

附益法:禁止诸侯贿赂、勾结中央官僚;禁止为诸侯敛财。

(三)选官制度与考核制度

察访

举荐

考核

任用

常科

(岁举)

孝廉科

茂才科

特科

(无固定时间)

贤良方正

贤良文学

明经科

明法科

最主要

含义

标准

考核内容

评价

先考察而后推举

品行(乡里舆论评价)

才学(为官能力)

常科和特科

A.作用:为两汉政权选拔了大批人才。

B.局限:后期选官权操纵在世家大族手中,难以选拔到真正的人才。

征辟制: 针对名满天下的学者或隐士,由皇帝派专使“征召”,直接授予高官。公卿“辟”召,三公(太尉、司徒、司空)及九卿可自行征辟属官,被辟者称“掾属”(门生故吏)

太学养士与考试入仕: 汉武帝设太学,教授儒家经典,学生称“博士弟子”,每年“射策”考试(抽签答题),合格者按成绩任郎官或地方吏员。郡国设“学宫”,县邑设“校”,培养的人才可通过“察举”或地方官推荐进入仕途,

任子制与荫袭:任子制二千石以上官员(如郡守、九卿)任职满三年,可保举子弟1人为郎官;荫袭爵位,功臣或宗室子弟可继承爵位(如列侯),并获得入仕优先权

赀选制:家境殷实者可“捐钱”或“捐谷”求官,始于汉文帝,盛于汉武帝(因对匈奴战争财政紧张)。

(四)监察制度

汉武帝设十三州刺史:元封五年(前106年),将全国划分为13个监察区(州),各置刺史1人,秩六百石(低于地方郡守二千石),每年八月巡行郡国,按“六条问事”监察:

1. 强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡。

2. 二千石不奉诏书,遵承典制,倍公向私,旁诏守利,侵渔百姓,聚敛为奸。

3. 二千石不恤疑案,风厉杀人,怒则任刑,喜则淫赏,烦扰刻薄,剥截黎元,为百姓所疾,山崩石裂,妖祥讹言。

4. 二千石选署不平,苟阿所爱,蔽贤宠顽。

5. 二千石子弟恃怙荣势,请托所监。

6. 二千石违公下比,阿附豪强,通行货赂,割损正令。

(五)法律制度

1. 律:国家基本法典,具有稳定性,如《九章律》《越宫律》《朝律》等。

《九章律》:萧何制定,在秦律六篇(盗、贼、囚、捕、杂、具)基础上增加《户律》《兴律》《厩律》,共九章,是汉律核心。

2. 令:皇帝临时颁布的诏令,效力高于律,可补充或修改律文,如《田令》《赐令》。

3. 科:针对具体事项的单行法规,如“弃市科”“持质科”。

4. 比:判例法,又称“决事比”,无明文规定时依判例断案,如《春秋决事比》。

1. 伦理入律的标志性原则:

—“亲亲得相首匿”(亲属容隐)被唐律发展为“同居相为隐”,并明确“同居、大功以上亲及外祖父母等可免罪”,直至清代仍为定制。

—“矜老恤幼”原则细化:唐律规定“70岁以上、15岁以下犯流罪以下可收赎”,延续汉律对老幼的宽宥。

2. 官僚特权的法律化:

汉朝“上请”制度(贵族官僚犯罪可请示皇帝减免),在曹魏时期发展为“八议”(议亲、议故等八种人减刑),并被唐律正式纳入《名例律》,成为封建法典核心特权制度。

3.录囚制度的延续:

汉朝上级官员巡视复查案件的“录囚”,发展为唐代“遣使分道巡按”和明清“秋审”“朝审”等会审制度,成为封建司法监督的重要形式。

4.诉讼程序的规则化:

严禁“越诉”、限定“乞鞫”期限等规定,为唐代“越诉者笞四十”“三审后不得再诉”的诉讼程序提供参考。

(六)户籍制度与赋役制度

汉初承秦制,将全国百姓编入户籍,称为“编户齐民”,无论贵贱(除奴婢外)均需登记,承担国家义务。

类别 项目 西汉规定 东汉变化

赋 田租 十五税一→三十税一,文帝曾全免 初年十税一,后恢复三十税一

算赋 15-56岁,每年120钱,商人240钱 基本沿用,税额未变

口赋 7-14岁,每年23钱(原20钱) 沿用,成为固定儿童税

算缗、告缗 武帝时期对商人资产征税,税率6% 废止

役 更卒 每年1个月,可“过更”(纳钱代役) 更赋普及,以钱代役为主

正卒 2年(郡国1年+京师1年) 募兵制兴起,义务兵役弱化

戍卒 边疆1年,可“过更”(纳300钱为更赋) 更赋成为定制,戍边多由职业兵承担

(七)边疆治理与民族关系/对外交流

官职设置:大鸿胪

(1)本名典客(秦及汉初),汉武帝太初元年(前104年),改名大鸿胪。成帝时,将典属国所辖职务并入。王莽时改为典乐,东汉复称大鸿胪。

(2)汉代的大鸿胪承办封拜诸侯、藩属国首领朝觐、外国使臣朝贡等礼仪事务。其后的朝代职权有所变化.

两汉处理民族关系的主要方式

(1)战争。如对匈奴的战争 (2)和亲。如昭君出塞

(3)通使。如张骞、班超出使西域 (4)直接管辖。如设立西域都护府

(5)屯田移民。如秦汉移民河套、河西走廊

方位 内容

西面 A.设河西四郡(武威、张掖、酒泉、敦煌),成为中原前往西域的要道

B.前60年(汉宣帝)设西域都护府,作为管理西域的军政机构

东北 A.设护乌桓校尉

B.汉武帝灭卫氏朝鲜(前108年),设乐浪、玄菟、真番、临屯四郡,其中乐浪郡治所平壤,是汉文化在东北亚的传播中心。

北面 对待匈奴军事打击和和亲并用

西南 前111年,汉武帝灭南越国(秦将赵佗所建),设南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南等九郡,其中交趾等三郡在今越南北部。

方位 内容

西面 A.西域被北匈奴控制,汉明帝时派班超经营西域(73年),控制力减弱;北匈奴在东汉前期被窦固、窦宪击败(89年稽落山之战),西迁中亚

B.东汉初年,西羌(今青海、甘肃西部)被允许内迁到陇西、汉阳等郡,但因地方官吏欺压,屡次反叛

东北 对朝鲜半岛北部的控制减弱

北面 48年,匈奴分裂为南北两部,南匈奴呼韩邪单于归附东汉,被安置在并州、朔方郡(今山西、内蒙古南部),汉廷设使匈奴中郎将监督,允许其保留部落组织,但需“岁时来朝”,承担边防义务

西南 对西南部族羁縻管理

公元前138年、前119年,张骞两次出使西域,打通中原与西域通道,促成汉与大月氏、乌孙、大宛等国的联系,奠定“凿空”之功。

输出:丝绸、铁器、漆器、冶铁技术、造纸术(东汉改进后逐渐西传)。

输入:汗血宝马、葡萄、苜蓿、核桃、石榴等物产,以及佛教(东汉明帝时经西域传入)、魔术、音乐等文化。

起点 途经地 终点 主要货物 主要意义

陆上丝绸之路

草原丝绸之路 西南丝绸之路 海上丝绸之路 长安

西北、中亚

欧洲、非洲

漠北、南西伯利亚

咸海、里海北

长安、成都

四川、缅甸、印度

中亚、西亚

中国沿海

南海、印度洋、东海

西亚、北非、朝鲜日本

欧洲、

小亚细亚

促进了东西方物质技术文化交流!

选必三:佛教、杂技、音乐、舞蹈等

丝绸

毛皮

民族迁徙

茶、马

瓷器

时期 中原王朝 日本列岛政权 主要交往事件 册封内容 经济文化交流

汉代(东汉) 东汉(光武帝、安帝) 倭奴国、倭国(部落联盟) 1. 公元57年,倭奴国遣使朝贡,光武帝赐“汉委奴国王”金印; 2. 公元107年,倭国国王“帅升”朝贡,献生口,汉安帝赐印绶。 赐“汉委奴国王”金印、印绶。 中原输出丝绸、瓷器、技术;日本输入珍珠、海产品,汉文化(汉字、儒学)进一步渗透。

三国魏晋 曹魏(明帝) 邪马台国(女王卑弥呼) 1. 238年,卑弥呼遣使朝贡,献生口、班布;2. 此后邪马台国多次朝贡,建立定期联系。 魏明帝册封卑弥呼为“亲魏倭王”,赐金印紫绶,授予臣属“率善中郎将”等官职。 南北朝 南朝(宋、齐) 倭国(倭五王:赞、珍、济、兴、武) 1. 413年起,倭五王先后向南朝宋、齐朝贡,请求册封; 2. 478年,倭王武上表自称统一多国,请求管辖朝鲜半岛部分地区。 宋、齐册封倭王为“安东将军、倭国王”,部分时期承认其对周边的象征性统辖权(如“都督六国诸军事”)。 宗藩关系

倭五王频繁请求册封,本质上是为了借助中原王朝的权威,确立其在日本列岛的统治合法性,并试图干预朝鲜半岛事务(如对“任那”地区的控制权)。而南朝政权出于对抗北朝的政治需要,也乐于通过册封倭国来构建“华夷秩序”,双方形成名义上的宗藩关系。

(2023·湖南高考·5)永乐年间,明成祖应朝鲜使臣请赐,赐予朝鲜“五经”“四书”等经籍;又应日本使臣请赐,将皇后徐氏所制《劝善》《内训》赐予日本。对此解读合理的是( )

A.儒家学说在明初有新发展 B.书籍向外流通渠道不畅通

C.请求赐书是为了吸收中国先进思想 D.朝日两国借助明王朝强化政权权威

D

(八)社会治理与救济优抚政策

基层治理:与秦朝相同是乡设三老、有秩、音夫、游微四职;每十里设一亭(据近人研究,里当指距离,而非乡里组织之里),置亭长,掌治安警卫,兼管停留旅客,治理民事。

地方治理:任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为

社会救济: 救济鳏寡孤独,给予老人免税役,尊养高龄老人(赏赐粟帛钱酒等),首创常平仓制度。(常平仓:价低时购进,价高时低价出售,防止谷贱伤农、谷贵伤民,有利于平抑粮价和巩固政权。)

社会优抚: 优待老人。秦汉时期,皇帝有时会赐给年高老人手杖—鸠杖,以示尊重

1. 土地与奴婢政策

王田制:模仿周代井田制,禁止土地买卖,限田分田给无地者,试图抑制兼并。

私属制:奴婢改称“私属”,禁止买卖,保障编户齐民数量。

2. 经济管控:五均六筦

五均:在六大商业城市设官调控物价、提供低息借贷(赊贷)。

六筦:国家垄断盐、铁、酒、铸钱、山泽税及五均赊贷,增加财政收入。

3. 币制改革:频繁发行虚值货币(如“大泉五十”“错刀”),废除五铢钱,导致货币体系混乱。

4. 官制与地名改革:模仿《周礼》更名官制(如丞相改“大司徒”),大规模更改地名,徒增行政混乱。

5. 民族政策:将周边少数民族政权“降王为侯”(如匈奴单于改“降奴服于”),引发边境战乱。

王莽改制

古代改革失败的共同原因可简括为:

1. 既得利益抵制(保守守旧势力):触动旧贵族、豪强等势力利益,遭集体反抗(如王莽限田、王安石变法损官僚特权)。

2. 政策脱离现实:理想主义设计(如复古改制)与社会实际脱节,执行中变形腐败(如青苗法被滥用)。

3. 民众支持不足(缺乏群众基础):未改善民生反增负担,或遇天灾加剧矛盾(如王莽币制混乱、明末改革叠加灾荒)。

4. 改革者力量弱:缺乏权威支持(如戊戌变法无实权)或策略激进(如王莽朝令夕改),难以持续。

5. 体制与外部压力:封建体制局限(土地私有矛盾),或边疆战乱、民族问题消耗国力(如王莽改民族政策)。

1.东汉建立:25年,刘秀重建汉朝,定都洛阳,史称东汉,实现了全国统一。

2.“光武中兴”

领域 措施 目的/作用

政治 ①增强尚书台的作用,刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权力受到削弱。 加强君主专制中央集权,节省开支

②严格控制外戚干政 ③裁并郡县,裁减官吏,节省开支 ④整顿吏治,惩处贪污腐败 经济 ①清查全国垦田、户口数量 与民休息,缓和社会矛盾

②释放奴婢 思想 重视儒学 儒学得到继续发展

结果 社会经济在稳定的政局下重新发展起来,史称“光武中兴”

东汉中枢行政机构(中央行政机构)

——虽设三公,事归台阁

三公地位与实权剥离:

司徒、太尉、司空(东汉三公)虽为名义上的最高行政长官,但仅负责祭祀、修宫室等礼仪性事务,不再掌握实际行政决策权。

尚书台成为权力中枢:

尚书台(皇帝内侍机构)取代三公,直接处理政务,政令的拟定、发布、执行均通过此机构,官员品级低(如尚书令秩千石)却权力重,体现“以卑制尊”的集权策略。

(2023·海南高考·2)据东汉《乙瑛碑》载,鲁相乙瑛向朝廷陈请,为孔庙增设一名百石卒史来守庙并掌管礼器(流程如图1)。这一史实最适合用来说明,当时( )

A.国家行政中枢权力的逐渐扩大

B.专制主义中央集权的日益巩固

C.传统社会道德秩序的渐趋规范

D.封建国家不同职能的有效履行

(注:①—⑦表示处理此事的先后步骤)

【知识链接】“清议”与“党锢之祸”

东汉后期,官僚士大夫中出现了一种品评人物的风气,称为“清议”。

汉桓帝以后,东汉朝政长期被宦官把持,一些正直的官员、士大夫、太学生上书揭露宦官的罪行,反被宦官诬告为“党人”逮捕入狱,并扩大禁锢范围,史称“党锢之祸”。

外戚宦官(非政府正式机构)交替专权的根源:君主专制

君主专制导致的皇权异化(皇权衍生物)

(2023·山东高考·2)先秦贵族尚马车,贱牛车,此风秦汉犹存。及至东汉晚期,天子至士因牛车慢、稳、宽敞、严密,可障帷设几、任意坐卧而竞相乘坐,出行乘牛车遂成为一种风尚。这种“风尚”反映了( )

A.政治衰颓的时代景象B.戒奢尚俭的社会风气

C.重农崇耕的思想观念D.豪强势重的政治现实

A

领域 成就

农业 (1)耕作方式:

①农具与耕作:西汉发明犁壁、耧车(播种机),东汉出现耦犁(二牛抬杠),铁农具普及至边疆(如西北出土的铁铧犁)。

水利工程:西汉修建漕渠、白渠,治理黄河(汉武帝、汉明帝两次大规模治河);东汉王景治河使黄河安流数百年。

耕作制度:推广“代田法”“区田法”,提高土地利用率,北方逐渐形成两年三熟制。

②水利:兴建关中水利工程(漕渠、白渠、六辅渠、龙首渠)

③作物:粮食作物以粟、麦为主,水稻在南方扩大种植;西域物种石榴、苜蓿、胡麻(芝麻)、胡桃(核桃)

(2)经营方式:

小农经济、东汉出现豪强地主控制下的田庄经济。

领域 成就

手工业 (1)主要成就:

①金属冶炼:

用煤冶铁;西汉出现高炉炼铁和炒钢技术;东汉杜诗发明鼓风冶铁工具水排

青铜工艺转向实用化,铜镜铸造精美(如东汉“长乐未央”镜),漆器(蜀郡、广汉郡官营作坊)远销各地。

②纺织业:

西汉政府设在长安的东西织室有数千工人;丝织技术成熟;使用提花机;

西汉时期,中国丝绸远销欧亚,赢得“丝国”誉称(素纱禅衣)

③陶瓷业:东汉烧出成熟的青瓷

(2)经营形态:

官营手工业为主导;私营手工业;家庭手工业;田庄手工业

(3)基本特点:

规模大、分工细、工艺精

领域 成就

商业 (1)主要表现:

①群体:商人成为社会交往活动中最为活跃的人群之一。

②商业中心:汉代以繁荣的“市”为重要标志的全国性的商业中心已经形成。

都城与都会:长安(西汉)、洛阳(东汉)为政治经济中心,设“市”(商业区),长安有“九市”,洛阳“商遍天下”。

区域中心:临淄、邯郸、宛(南阳)、成都等“五都”商业繁荣,南方城市(如番禺,今广州)因海外贸易兴起。

③对外贸易:形成中外贸易的通道——陆上和海上“丝绸之路”。

(2)政府管理

①管理机构:汉代集中贸易的“市”有专门的管理机构。

②商业政策:强化了“重农抑商”政策

领域 成就

史学 ①《史记》:西汉中期司马迁撰写,首创了纪传体通史体裁

②《汉书》:东汉中期班固撰写,是我国第一部纪传体断代史

宗教 (汉明帝时期)佛教传入中国.道教开始兴起(太平道/五斗米道)

文学 ①汉赋:介于韵文和散文之间的文体,特点是讲究铺陈排比,辞藻华丽。

②乐府诗:乐府采集民歌修改而成的诗,反映了当时社会的真实情况

③五言诗:东汉民间流行五言诗,语言朴实、生动,传播广泛。

医学 ①成书于战国至西汉之间的《黄帝内经》奠定了中医理论的基础

②东汉《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著

③东汉“医圣”张仲景《伤寒杂病论》

④东汉华佗“麻沸散”

科技 105年,东汉蔡伦改进造纸术,促进了中国和世界文化的传播和发展

东汉张衡地动仪,《灵宪》

数学 《九章算术》在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位

《周髀算经》勾股定理

农学 《汜胜之书》《四民月令》

1. 184年黄巾起义:张角率民众起义,动摇东汉统治,地方势力趁机崛起。

2. 189年董卓乱政:董卓入京废少帝,独揽大权,引发关东诸侯联合讨伐。

3. 200年官渡之战:曹操以少胜多击败袁绍,奠定统一北方的基础。

东汉晚期,地方管理采取州、郡、县三级制,原来的监察区“州”变为一级行政机构,州刺史有行政权和领兵权,形成内轻外重、干弱枝强的局面。

(2024·广西高考·3)汉成帝时,薛宜上疏指出当时国家治理不善,“大率咎在部刺史,或不循守条职,举错各以其意,多与郡县事。”汉桓帝时,“夷寇钞百姓,益州刺史山昱击破之。”“荆州刺史度尚击零陵、桂阳盗贼及蛮夷,大破平之。”由此可见,汉代刺史( )

A.职权范围日渐缩小B.职权重心发生转变

C.监察权力不断分化D.监察范围逐步扩大

(2023·全国高考新课标卷·26)汉武帝时设置十三州部,州部可以推举秀才。东汉,“州里”“州闾”“州党”等语汇逐渐行用,意为同乡,州刺史被尊称为“使君”。东汉后期,以州为中心的地域观念逐渐形成,这在当时( )

A.推动了察举制度的形成 B.不利于统一国家的巩固

C.有利于抑制豪强的势力 D.强化了监察制度的效力

B

B

同课章节目录