专题05 声音的产生与传播(含解析)2025-2026学年八年级上学期物理暑假预习基础知识检测(人教版)

文档属性

| 名称 | 专题05 声音的产生与传播(含解析)2025-2026学年八年级上学期物理暑假预习基础知识检测(人教版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-05 11:06:03 | ||

图片预览

文档简介

2025-2026学年八年级上学期物理暑假预习基础知识检测

专题05 声音的产生与传

一、选择题

1.(24-25八年级上·湖北随州·期末)唐诗《枫桥夜泊》中的诗句“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”。到客船的“钟声”是由什么振动发出的( )

A.寒山寺 B.钟体

C.客船 D.空气

2.(24-25八年级上·河北唐山·期末)关于声音的产生与传播,下列说法中正确的是( )

A.一切发声的物体都在振动

B.只有固体振动才能发声

C.声音可以在真空中传播

D.声音在不同介质中传播速度相同

3.(24-25八年级上·山东济南·期末)用手按住敲响的音叉,音叉会停止发声,这是因为( )

A.声音传播的速度变小了 B.声音传到人体中了

C.音叉的振动频率变慢了 D.音叉的振动停止了

4.(23-24八年级上·湖南衡阳·期末)若声音在空气中的传播速度为,在钢轨中的传播速度为,有人用锤子敲了一下钢轨的一端,另一人在另一端听到两次声音的时间间隔为t,下列说法中正确的是( )

A.声音沿钢轨传播的时间为t B.钢轨的长度为

C.声音沿钢轨传播的时间为 D.声音在空气中的传播时间

5.(24-25八年级上·四川眉山·期末)若声音在空气中的传播速度为,在钢轨中的传播速度为,有人用锤子敲了一下钢轨的一端,另一人在另一端听到两次声音的时间间隔为t,下列说法中正确的是( )

A.大于 B.听到的两次声音的时间间隔小于0.1s

C.钢轨的长度为 D.声音沿钢轨从一端传到另一端用的时间为

二、填空题

6.(24-25八年级上·安徽宿州·期末)在“山间铃响马帮来”这句话中,铃声是由于铃儿的_________产生的:山间小路上的人们听到远处传来的声音是通过_________传入人耳。

7.(24-25八年级上·吉林·期末)校运动会的百米比赛中,小梦感觉身边为他加油的同学在往后退,他是以_________ 为参照物的,助威声是通过_________ 传入小梦耳朵的。

8.(24-25八年级上·四川泸州·期末)2024年12月17日神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东首次出舱安装空间站碎片防护装置,巡检和处置舱外设备设施。出舱巡检的过程中,航天员相对于舱内的王浩泽是_________ 的(选填“运动”或“静止”)。舱外两航天员_________(选填“能”或“不能”)直接对话,这是因为 。

9.(24-25八年级上·广东惠州·期末)如图所示,将正在响铃的闹钟悬挂在与抽气机相连的密闭玻璃罩内,我们听到的声音是闹铃_________产生的。用抽气机抽气,听到的铃声越来越________,由此推测,声音不能在_________中传播。

10.(24-25八年级上·江苏扬州·期末)如图所示,用两个一次性纸杯自制一个“土电话”。用“土电话”能实现10m间的通话,这表明_________ ,细线处于_________ (选填“拉紧”或“松弛”)状态的通话更清楚、响亮。用三个纸杯_________ (选填“能”或“不能”)实现三人通话。

三、实验题

11.(24-25八年级上·安徽黄山·期末)小强同学在探究声音的产生和传播时,做了下面的实验:

(1)如图甲所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到_________ ;该实验用到的物理研究方法是_________ ;

(2)如图乙所示,将正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出里面的空气,可听见铃声越来越小,根据现象可推理得出结论:_________ 。

12.(24-25八年级上·安徽蚌埠·阶段练习)在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图甲,调节闹钟发出闹铃声,将乒乓球轻轻靠近闹钟,观察到乒乓球被弹起,说明声音是由物体的_________ 产生的;

(2)如图乙,将发出闹铃声的闹钟放入玻璃罩内,仍能听到闹铃声。用抽气机抽取玻璃罩内的空气,在抽气过程中,听到的闹铃声越来越小,推理得出结论:__________________。

13.(24-25八年级上·全国·课后作业)小明做“探究真空是否能传声”的实验,如图所示。

(1)把正在响铃的手机放在玻璃罩内,在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中,会听到铃声逐渐变_________ ;

(2)打开阀门,让空气逐渐进入玻璃罩内,又会听到铃声逐渐变_________ ;

(3)推理过程:玻璃罩内空气越少,传出的声音越_________ ;如果玻璃罩内抽成真空,我们就听不到手机响铃的声音了;

(4)结论:声音的传播需要_________ ,真空不能_________ ;

(5)此实验中,用抽气机抽气_________ (选填“能”或“不能”)得到真空,实验的结论是通过_________ (填序号)得出的,是我们学习的第一个理想实验。

①推理假设 ②实验验证 ③归纳总结

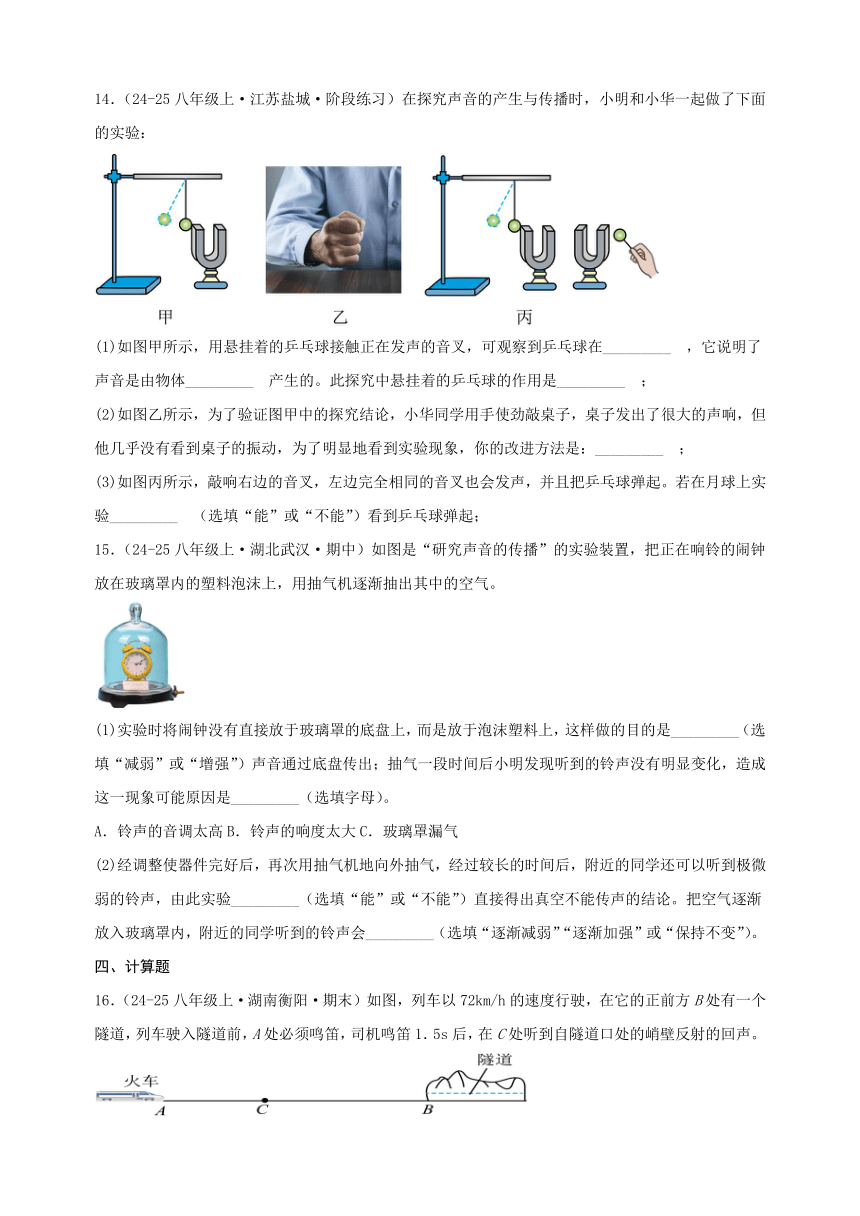

14.(24-25八年级上·江苏盐城·阶段练习)在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图甲所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球在_________ ,它说明了声音是由物体_________ 产生的。此探究中悬挂着的乒乓球的作用是_________ ;

(2)如图乙所示,为了验证图甲中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是:_________ ;

(3)如图丙所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把乒乓球弹起。若在月球上实验_________ (选填“能”或“不能”)看到乒乓球弹起;

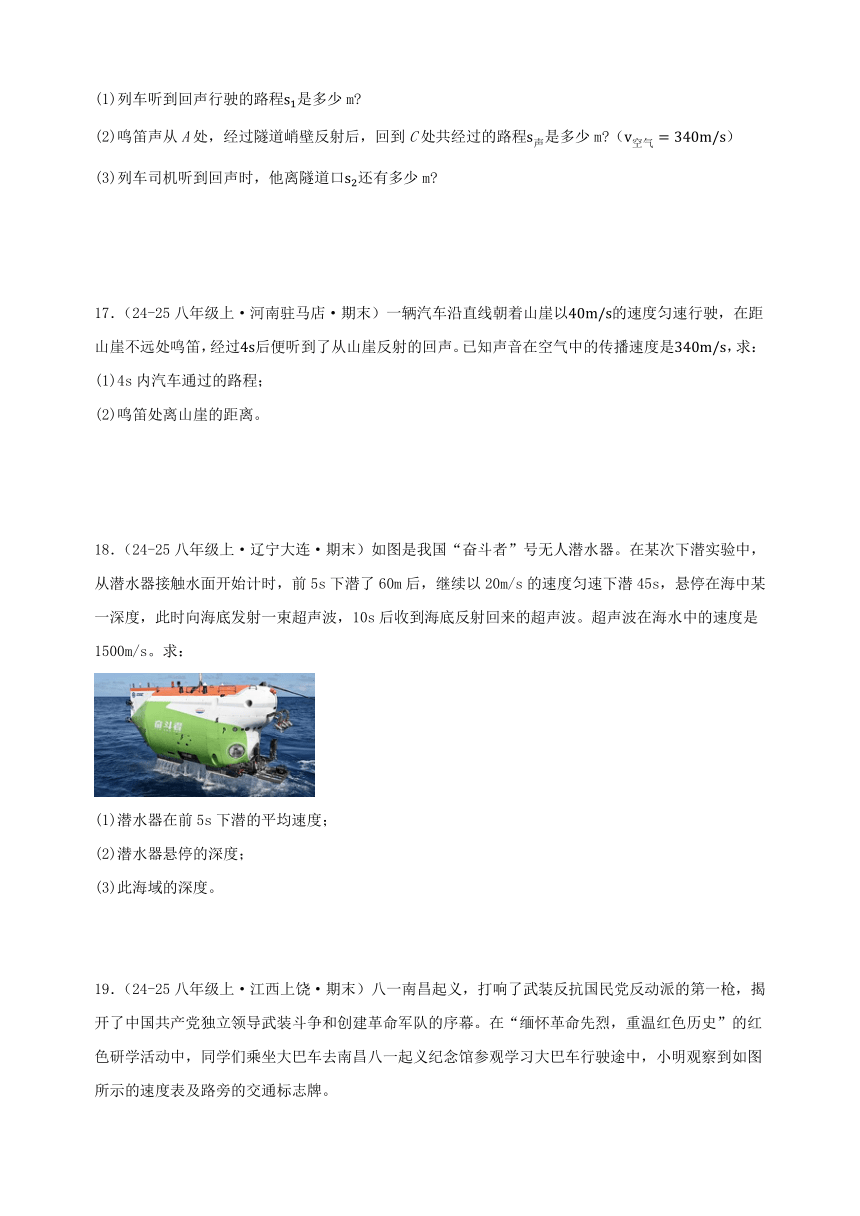

15.(24-25八年级上·湖北武汉·期中)如图是“研究声音的传播”的实验装置,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内的塑料泡沫上,用抽气机逐渐抽出其中的空气。

(1)实验时将闹钟没有直接放于玻璃罩的底盘上,而是放于泡沫塑料上,这样做的目的是_________(选填“减弱”或“增强”)声音通过底盘传出;抽气一段时间后小明发现听到的铃声没有明显变化,造成这一现象可能原因是_________(选填字母)。

A.铃声的音调太高B.铃声的响度太大C.玻璃罩漏气

(2)经调整使器件完好后,再次用抽气机地向外抽气,经过较长的时间后,附近的同学还可以听到极微弱的铃声,由此实验_________(选填“能”或“不能”)直接得出真空不能传声的结论。把空气逐渐放入玻璃罩内,附近的同学听到的铃声会_________(选填“逐渐减弱”“逐渐加强”或“保持不变”)。

四、计算题

16.(24-25八年级上·湖南衡阳·期末)如图,列车以72km/h的速度行驶,在它的正前方B处有一个隧道,列车驶入隧道前,A处必须鸣笛,司机鸣笛1.5s后,在C处听到自隧道口处的峭壁反射的回声。

(1)列车听到回声行驶的路程是多少m

(2)鸣笛声从A处,经过隧道峭壁反射后,回到C处共经过的路程是多少m ()

(3)列车司机听到回声时,他离隧道口还有多少m

17.(24-25八年级上·河南驻马店·期末)一辆汽车沿直线朝着山崖以的速度匀速行驶,在距山崖不远处鸣笛,经过后便听到了从山崖反射的回声。已知声音在空气中的传播速度是,求:

(1)4s内汽车通过的路程;

(2)鸣笛处离山崖的距离。

18.(24-25八年级上·辽宁大连·期末)如图是我国“奋斗者”号无人潜水器。在某次下潜实验中,从潜水器接触水面开始计时,前5s下潜了60m后,继续以20m/s的速度匀速下潜45s,悬停在海中某一深度,此时向海底发射一束超声波,10s后收到海底反射回来的超声波。超声波在海水中的速度是1500m/s。求:

(1)潜水器在前5s下潜的平均速度;

(2)潜水器悬停的深度;

(3)此海域的深度。

19.(24-25八年级上·江西上饶·期末)八一南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕。在“缅怀革命先烈,重温红色历史”的红色研学活动中,同学们乘坐大巴车去南昌八一起义纪念馆参观学习大巴车行驶途中,小明观察到如图所示的速度表及路旁的交通标志牌。

(1)求大巴车以图甲所示的速度行驶20min通过的路程;

(2)小明用电子手表测出大巴车通过图乙所示的区间测速区域全程的时间为5min50s。结合图丙所示标志牌,请通过计算判断大巴车在该区间测速区域是否超速;(温馨提示:区间测速是以车辆通过区间的平均速度来判定车辆是否超速)

(3)若司机驾驶大巴车向着山崖以90km/h的速度匀速直线行驶,在距离山崖一定距离的地方鸣笛,经过2s司机听到了回声。求听到回声时,大巴车距山崖的距离。(声音在空气中的传播速度取340m/s)

20.(24-25八年级上·山东枣庄·期末)2024年3月28日,“奋斗者”号载人潜水器在完成深潜科考任务后返回三亚,这次任务带回了大量深海样本,并发现了多个深海新物种,如图所示为“奋斗者”号在海底探索时的情景。“奋斗者”号可使用超声波在海底定位,在一次任务中,静止的“奋斗者”号向海底发射一束超声波,在经过4s后收到反射回来的信号,之后“奋斗者”号以20m/s的速度匀速下潜。(声音在海水中的传播速度为1500m/s)求:

(1)超声波的传播距离是多远?

(2)“奋斗者”号需要多长时间才能潜到海底?

参考答案

1.B

【规范解答】声音是物体的振动产生的。到客船的“钟声”是由钟体振动发出的,故B符合题意,ACD不符合题意。

故选B。

2.A

【规范解答】A.声音是由物体的振动产生的,一切发声的物体都在振动,故A正确;

B.固体、液体、气体都能振动发声,故B错误;

C.声音的传播需要介质,声音不可以在真空中传播,故C错误;

D.声音在介质中的传播速度与介质的种类和温度有关,声音在不同介质中传播速度不同,故D错误。

故选A。

3.D

【规范解答】A.声音传播速度与介质的种类和温度等因素有关,用手按住音叉并不会改变声音传播速度,故A不符合题意;

B.声音传到人体中并不是音叉停止发声的原因,音叉停止发声是其自身发声条件发生了改变,故B不符合题意;

C.用手按住音叉,主要是使音叉停止振动,而不是改变其振动频率,故C不符合题意;

D.声音是由物体的振动产生的,敲响的音叉在振动所以发声,当用手按住音叉时,音叉的振动停止,发声也就停止了,故D符合题意。

故选D。

4.B

【规范解答】设钢轨的长度为L,声音在空气中传播的时间为

声音在钢轨中传播的时间为

时间间隔

则钢轨的长度为

声音沿钢轨传播的时间为

声音在空气中的传播时间

故B正确,ACD错误。

故选B。

5.C

【规范解答】A.声音在固体中的传播速度通常大于在空气中的传播速度,因此(钢轨中的速度)大于(空气中的速度),故A错误;

B.人耳能分辨出两次声音的时间间隔要大于0.1s,故B错误;

C.设钢轨的长度为L,声音在钢轨中传播的时间为 ,在空气中传播的时间为。由于两次声音的时间间隔为,所以有

所以可以解出钢轨的长度,故C正确;

D.声音沿钢轨从一端传到另一端用的时间为,故D错误。

故选C。

6. 振动 空气

【规范解答】[1]声音是由物体的振动产生的,铃响是由于铃受到金属珠子的撞击产生振动而发声。

[2]声音的传播是需要介质的,在山间小路上人们听到远处传来的铃声,是通过空气传入人耳的。

7.自己 空气

【规范解答】[1]校运动会的百米比赛中,小梦和加油的同学之间的位置发生了变化,以小梦(自己)为参照物,加油的同学在往后退。

[2]空气是声音传播的介质,助威声是通过空气传入小梦耳朵的。

8.运动 不能 真空不能传声

【规范解答】[1]出舱巡检的过程中,以舱内的王浩泽为参照物,舱外的航天员的相对位置改变,是运动的。

[2][3]声音的传播需要介质,真空不能传声,所以舱外两航天员不能直接对话。

9.振动 小 真空

【规范解答】[1]声音是物体的振动产生的,将正在响铃的闹钟悬挂在与抽气机相连的密闭玻璃罩内,听到的声音是闹铃振动产生的。

[2][3]用抽气机抽气,能传声的介质越来越少,听到的铃声越来越小,由此推理,玻璃罩内没有空气,将听不到声音,说明声音不能在真空中传播,用到实验推理法。

10.固体(细线)能传声 拉紧 能

【规范解答】[1]固体、液体、气体都能传声,用“土电话”能实现10m间的通话,这表明固体能够传递声音。

[2]如果说话时,线没有拉直,则听的人就听不到对方的讲话声,其原因是松弛的棉线不容易传声,即松弛的棉线不容易振动;因此用“土电话”打电话时,细线处于拉紧状态的通话更清楚、响亮。

[3]纸杯能够聚拢声音,细线能够传递声音,用三个纸杯制作的“土电话”能实现三人之间的通话。

11.(1) 乒乓球被弹开 转换法

(2)真空不能传声

【规范解答】(1)[1]由于一切发声体都在振动,所以正在发声的音叉在振动,则用悬挂着的乒乓球接触正在振动的音叉,可观察到乒乓球被弹开。

[2]由于音叉振动幅度较小,不易观察,所以将音叉的振动转化为乒乓球弹跳,容易观察,故用到的物理研究方法是转换法。

(2)将正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出里面的空气,玻璃罩内传播声音的介质逐渐减少,可听见铃声越来越小,根据现象可推理玻璃罩内是真空时,即玻璃罩内没有传播声音的介质,则不能听见声音,所以可以得出的结论是真空不能传声。

12.(1)振动

(2)声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播

【规范解答】(1)调节闹钟发出闹铃声,将乒乓球轻轻靠近闹钟,发现乒乓球被弹起,说明闹钟在振动,乒乓球将振动放大,说明声音是由物体的振动产生的。

(2)将闹钟放入玻璃罩内,仍能听到闹铃声,说明声音可以在空气中传播。用抽气机抽取玻璃罩内的空气,在抽气过程中,听到的闹铃声越来越小,推理:如果玻璃罩内没有空气,将听不到声音,说明声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播。

13.(1)小(2)大(3)小(4) 介质 传声(5) 不能 ①

【规范解答】(1)把正在响铃的电铃放在玻璃罩内,在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中,空气逐渐减小,传播声音的介质减少,会听到铃声逐渐变小。

(2)打开阀门,让空气逐渐进入玻璃罩内,空气逐渐增多,会听到铃声逐渐变大。

(3)玻璃罩内空气越少,传出的声音越小,推理,如果玻璃罩内抽成真空后,就听不到手机响铃的声音了。

(4)[1][2]在“探究真空是否能传声”实验中,真实的实验是随着罩内空气的不断抽出,听到铃声越来越弱,在此基础上,通过进一步推理,如果罩内被抽成真空将听不到铃声,于是得出结论:声音的传播需要介质,真空不能传声。

(5)[1][2]此实验中,用抽气机抽气不能得到真空,实验的结论是通过实验推理得出的结论,用到实验推理法,故①符合题意,②③不符合题意。

故选①。

14.(1) 被弹起来 振动 放大音叉的振动,便于观察

(2)在桌面上撒些小纸屑

(3)不能

【规范解答】(1)[1][2]用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球弹跳起来;它说明发声体在振动。

[3]音叉的振动不能直接观察,乒乓球起的作用是将音叉的振动放大,更容易直观观察。

(2)桌子是较大的物体,发声振动不易观察,可转换成桌面上小纸屑的振动,所以可在桌子上放些小纸屑。

(3)在月球上做图丙实验,乒乓球不能被弹起,原因是真空不能传播声音。

15.(1) 减弱 C(2) 不能 逐渐加强

【规范解答】(1)[1]实验时如果将闹铃直接放在玻璃罩的托盘上,声音会通过托盘传出,把闹铃放于塑料泡沫之上,这样做的目的是减弱通过底盘传出的声音。

[2]抽气一段时间后小明发现听到的铃声没有明显变化,说明玻璃罩内空气疏密程度没有变化,可能是装置漏气造成的,故AB不符合题意,C符合题意。

故选C。

(2)[1][2]即使经过调整使器件完好,再次用抽气机向外抽气,经过较长的时间后,附近的同学还可以听到极微弱的铃声,这说明实验不能直接得出真空不能传声的结论。因为即使抽气机抽气,也很难达到绝对真空状态,所以还会有极微弱的空气存在,声音可以通过这些空气传播。 把空气逐渐充入玻璃罩内,附近的同学听到的铃声会逐渐加强。这是因为随着空气的增加,声音传播的介质增多,声音传播效果变好,所以听到的铃声会逐渐加强。

16.(1)30m;(2)510m;(3)240m

【规范解答】(1)列车的速度为v车=72km/h=20m/s

列车听到回声行驶的路程

(2)司机鸣笛后,在1.5s的时间内声音传播的距离

(3)列车司机在C处听到回声时,他离隧道口的距离

17.(1)160m(2)760m

【规范解答】(1)4s内车行驶的路程为s车=v车t=40m/s×4s=160m

(2)4s内声音传播的路程为s声=v声t=340m/s×4s=1360m

如图所示:

设鸣笛处离山崖的距离为s,由上图可知,则鸣笛处离山崖的距离为s=(s车+s声)=×(160m+1360m)=760m

18.(1)12m/s;(2)960m;(3)8460m

【规范解答】(1)潜水器在前5s下潜的平均速度

(2)匀速下潜45s通过的距离

潜水器悬停的深度

(3)超声波从悬停处到海底所用时间

悬停处到海底的距离

此海域的深度

19.(1)30km(2)超速(3)315m

【规范解答】(1)由速度表可知,大巴车的速度v=90km/h,大巴车行驶20min通过的路程

(2)由交通标志牌可知,该路段的区间距离s1 =9.8km=9800m,大巴车通过该区间测速区域全程的时间t1=5min50s=350s,大巴车的平均速度

所以,大巴车在该区间测速区域超速。

(3)大巴车行驶的速度v3 =90km/h=25m/s,在t=2s的时间内,大巴车行驶的距离s3=v3t=25m/s×2s=50m

声音传播的距离s4=v声t=340m/s×2s=680m

设司机鸣笛时大巴车到山崖的距离为s,则:2s=s3 +s4 =50m+680m=730m

解得s=365m

所以,司机听到回声时大巴车到山崖的距离s′=s s3=365m 50m=315m

20.(1)6000m

(2)150s

【规范解答】(1)超声波传播的距离为

(2)海的深度为

“奋斗者”号潜到海底的时间为

专题05 声音的产生与传

一、选择题

1.(24-25八年级上·湖北随州·期末)唐诗《枫桥夜泊》中的诗句“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”。到客船的“钟声”是由什么振动发出的( )

A.寒山寺 B.钟体

C.客船 D.空气

2.(24-25八年级上·河北唐山·期末)关于声音的产生与传播,下列说法中正确的是( )

A.一切发声的物体都在振动

B.只有固体振动才能发声

C.声音可以在真空中传播

D.声音在不同介质中传播速度相同

3.(24-25八年级上·山东济南·期末)用手按住敲响的音叉,音叉会停止发声,这是因为( )

A.声音传播的速度变小了 B.声音传到人体中了

C.音叉的振动频率变慢了 D.音叉的振动停止了

4.(23-24八年级上·湖南衡阳·期末)若声音在空气中的传播速度为,在钢轨中的传播速度为,有人用锤子敲了一下钢轨的一端,另一人在另一端听到两次声音的时间间隔为t,下列说法中正确的是( )

A.声音沿钢轨传播的时间为t B.钢轨的长度为

C.声音沿钢轨传播的时间为 D.声音在空气中的传播时间

5.(24-25八年级上·四川眉山·期末)若声音在空气中的传播速度为,在钢轨中的传播速度为,有人用锤子敲了一下钢轨的一端,另一人在另一端听到两次声音的时间间隔为t,下列说法中正确的是( )

A.大于 B.听到的两次声音的时间间隔小于0.1s

C.钢轨的长度为 D.声音沿钢轨从一端传到另一端用的时间为

二、填空题

6.(24-25八年级上·安徽宿州·期末)在“山间铃响马帮来”这句话中,铃声是由于铃儿的_________产生的:山间小路上的人们听到远处传来的声音是通过_________传入人耳。

7.(24-25八年级上·吉林·期末)校运动会的百米比赛中,小梦感觉身边为他加油的同学在往后退,他是以_________ 为参照物的,助威声是通过_________ 传入小梦耳朵的。

8.(24-25八年级上·四川泸州·期末)2024年12月17日神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东首次出舱安装空间站碎片防护装置,巡检和处置舱外设备设施。出舱巡检的过程中,航天员相对于舱内的王浩泽是_________ 的(选填“运动”或“静止”)。舱外两航天员_________(选填“能”或“不能”)直接对话,这是因为 。

9.(24-25八年级上·广东惠州·期末)如图所示,将正在响铃的闹钟悬挂在与抽气机相连的密闭玻璃罩内,我们听到的声音是闹铃_________产生的。用抽气机抽气,听到的铃声越来越________,由此推测,声音不能在_________中传播。

10.(24-25八年级上·江苏扬州·期末)如图所示,用两个一次性纸杯自制一个“土电话”。用“土电话”能实现10m间的通话,这表明_________ ,细线处于_________ (选填“拉紧”或“松弛”)状态的通话更清楚、响亮。用三个纸杯_________ (选填“能”或“不能”)实现三人通话。

三、实验题

11.(24-25八年级上·安徽黄山·期末)小强同学在探究声音的产生和传播时,做了下面的实验:

(1)如图甲所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到_________ ;该实验用到的物理研究方法是_________ ;

(2)如图乙所示,将正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出里面的空气,可听见铃声越来越小,根据现象可推理得出结论:_________ 。

12.(24-25八年级上·安徽蚌埠·阶段练习)在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图甲,调节闹钟发出闹铃声,将乒乓球轻轻靠近闹钟,观察到乒乓球被弹起,说明声音是由物体的_________ 产生的;

(2)如图乙,将发出闹铃声的闹钟放入玻璃罩内,仍能听到闹铃声。用抽气机抽取玻璃罩内的空气,在抽气过程中,听到的闹铃声越来越小,推理得出结论:__________________。

13.(24-25八年级上·全国·课后作业)小明做“探究真空是否能传声”的实验,如图所示。

(1)把正在响铃的手机放在玻璃罩内,在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中,会听到铃声逐渐变_________ ;

(2)打开阀门,让空气逐渐进入玻璃罩内,又会听到铃声逐渐变_________ ;

(3)推理过程:玻璃罩内空气越少,传出的声音越_________ ;如果玻璃罩内抽成真空,我们就听不到手机响铃的声音了;

(4)结论:声音的传播需要_________ ,真空不能_________ ;

(5)此实验中,用抽气机抽气_________ (选填“能”或“不能”)得到真空,实验的结论是通过_________ (填序号)得出的,是我们学习的第一个理想实验。

①推理假设 ②实验验证 ③归纳总结

14.(24-25八年级上·江苏盐城·阶段练习)在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图甲所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球在_________ ,它说明了声音是由物体_________ 产生的。此探究中悬挂着的乒乓球的作用是_________ ;

(2)如图乙所示,为了验证图甲中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是:_________ ;

(3)如图丙所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把乒乓球弹起。若在月球上实验_________ (选填“能”或“不能”)看到乒乓球弹起;

15.(24-25八年级上·湖北武汉·期中)如图是“研究声音的传播”的实验装置,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内的塑料泡沫上,用抽气机逐渐抽出其中的空气。

(1)实验时将闹钟没有直接放于玻璃罩的底盘上,而是放于泡沫塑料上,这样做的目的是_________(选填“减弱”或“增强”)声音通过底盘传出;抽气一段时间后小明发现听到的铃声没有明显变化,造成这一现象可能原因是_________(选填字母)。

A.铃声的音调太高B.铃声的响度太大C.玻璃罩漏气

(2)经调整使器件完好后,再次用抽气机地向外抽气,经过较长的时间后,附近的同学还可以听到极微弱的铃声,由此实验_________(选填“能”或“不能”)直接得出真空不能传声的结论。把空气逐渐放入玻璃罩内,附近的同学听到的铃声会_________(选填“逐渐减弱”“逐渐加强”或“保持不变”)。

四、计算题

16.(24-25八年级上·湖南衡阳·期末)如图,列车以72km/h的速度行驶,在它的正前方B处有一个隧道,列车驶入隧道前,A处必须鸣笛,司机鸣笛1.5s后,在C处听到自隧道口处的峭壁反射的回声。

(1)列车听到回声行驶的路程是多少m

(2)鸣笛声从A处,经过隧道峭壁反射后,回到C处共经过的路程是多少m ()

(3)列车司机听到回声时,他离隧道口还有多少m

17.(24-25八年级上·河南驻马店·期末)一辆汽车沿直线朝着山崖以的速度匀速行驶,在距山崖不远处鸣笛,经过后便听到了从山崖反射的回声。已知声音在空气中的传播速度是,求:

(1)4s内汽车通过的路程;

(2)鸣笛处离山崖的距离。

18.(24-25八年级上·辽宁大连·期末)如图是我国“奋斗者”号无人潜水器。在某次下潜实验中,从潜水器接触水面开始计时,前5s下潜了60m后,继续以20m/s的速度匀速下潜45s,悬停在海中某一深度,此时向海底发射一束超声波,10s后收到海底反射回来的超声波。超声波在海水中的速度是1500m/s。求:

(1)潜水器在前5s下潜的平均速度;

(2)潜水器悬停的深度;

(3)此海域的深度。

19.(24-25八年级上·江西上饶·期末)八一南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕。在“缅怀革命先烈,重温红色历史”的红色研学活动中,同学们乘坐大巴车去南昌八一起义纪念馆参观学习大巴车行驶途中,小明观察到如图所示的速度表及路旁的交通标志牌。

(1)求大巴车以图甲所示的速度行驶20min通过的路程;

(2)小明用电子手表测出大巴车通过图乙所示的区间测速区域全程的时间为5min50s。结合图丙所示标志牌,请通过计算判断大巴车在该区间测速区域是否超速;(温馨提示:区间测速是以车辆通过区间的平均速度来判定车辆是否超速)

(3)若司机驾驶大巴车向着山崖以90km/h的速度匀速直线行驶,在距离山崖一定距离的地方鸣笛,经过2s司机听到了回声。求听到回声时,大巴车距山崖的距离。(声音在空气中的传播速度取340m/s)

20.(24-25八年级上·山东枣庄·期末)2024年3月28日,“奋斗者”号载人潜水器在完成深潜科考任务后返回三亚,这次任务带回了大量深海样本,并发现了多个深海新物种,如图所示为“奋斗者”号在海底探索时的情景。“奋斗者”号可使用超声波在海底定位,在一次任务中,静止的“奋斗者”号向海底发射一束超声波,在经过4s后收到反射回来的信号,之后“奋斗者”号以20m/s的速度匀速下潜。(声音在海水中的传播速度为1500m/s)求:

(1)超声波的传播距离是多远?

(2)“奋斗者”号需要多长时间才能潜到海底?

参考答案

1.B

【规范解答】声音是物体的振动产生的。到客船的“钟声”是由钟体振动发出的,故B符合题意,ACD不符合题意。

故选B。

2.A

【规范解答】A.声音是由物体的振动产生的,一切发声的物体都在振动,故A正确;

B.固体、液体、气体都能振动发声,故B错误;

C.声音的传播需要介质,声音不可以在真空中传播,故C错误;

D.声音在介质中的传播速度与介质的种类和温度有关,声音在不同介质中传播速度不同,故D错误。

故选A。

3.D

【规范解答】A.声音传播速度与介质的种类和温度等因素有关,用手按住音叉并不会改变声音传播速度,故A不符合题意;

B.声音传到人体中并不是音叉停止发声的原因,音叉停止发声是其自身发声条件发生了改变,故B不符合题意;

C.用手按住音叉,主要是使音叉停止振动,而不是改变其振动频率,故C不符合题意;

D.声音是由物体的振动产生的,敲响的音叉在振动所以发声,当用手按住音叉时,音叉的振动停止,发声也就停止了,故D符合题意。

故选D。

4.B

【规范解答】设钢轨的长度为L,声音在空气中传播的时间为

声音在钢轨中传播的时间为

时间间隔

则钢轨的长度为

声音沿钢轨传播的时间为

声音在空气中的传播时间

故B正确,ACD错误。

故选B。

5.C

【规范解答】A.声音在固体中的传播速度通常大于在空气中的传播速度,因此(钢轨中的速度)大于(空气中的速度),故A错误;

B.人耳能分辨出两次声音的时间间隔要大于0.1s,故B错误;

C.设钢轨的长度为L,声音在钢轨中传播的时间为 ,在空气中传播的时间为。由于两次声音的时间间隔为,所以有

所以可以解出钢轨的长度,故C正确;

D.声音沿钢轨从一端传到另一端用的时间为,故D错误。

故选C。

6. 振动 空气

【规范解答】[1]声音是由物体的振动产生的,铃响是由于铃受到金属珠子的撞击产生振动而发声。

[2]声音的传播是需要介质的,在山间小路上人们听到远处传来的铃声,是通过空气传入人耳的。

7.自己 空气

【规范解答】[1]校运动会的百米比赛中,小梦和加油的同学之间的位置发生了变化,以小梦(自己)为参照物,加油的同学在往后退。

[2]空气是声音传播的介质,助威声是通过空气传入小梦耳朵的。

8.运动 不能 真空不能传声

【规范解答】[1]出舱巡检的过程中,以舱内的王浩泽为参照物,舱外的航天员的相对位置改变,是运动的。

[2][3]声音的传播需要介质,真空不能传声,所以舱外两航天员不能直接对话。

9.振动 小 真空

【规范解答】[1]声音是物体的振动产生的,将正在响铃的闹钟悬挂在与抽气机相连的密闭玻璃罩内,听到的声音是闹铃振动产生的。

[2][3]用抽气机抽气,能传声的介质越来越少,听到的铃声越来越小,由此推理,玻璃罩内没有空气,将听不到声音,说明声音不能在真空中传播,用到实验推理法。

10.固体(细线)能传声 拉紧 能

【规范解答】[1]固体、液体、气体都能传声,用“土电话”能实现10m间的通话,这表明固体能够传递声音。

[2]如果说话时,线没有拉直,则听的人就听不到对方的讲话声,其原因是松弛的棉线不容易传声,即松弛的棉线不容易振动;因此用“土电话”打电话时,细线处于拉紧状态的通话更清楚、响亮。

[3]纸杯能够聚拢声音,细线能够传递声音,用三个纸杯制作的“土电话”能实现三人之间的通话。

11.(1) 乒乓球被弹开 转换法

(2)真空不能传声

【规范解答】(1)[1]由于一切发声体都在振动,所以正在发声的音叉在振动,则用悬挂着的乒乓球接触正在振动的音叉,可观察到乒乓球被弹开。

[2]由于音叉振动幅度较小,不易观察,所以将音叉的振动转化为乒乓球弹跳,容易观察,故用到的物理研究方法是转换法。

(2)将正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出里面的空气,玻璃罩内传播声音的介质逐渐减少,可听见铃声越来越小,根据现象可推理玻璃罩内是真空时,即玻璃罩内没有传播声音的介质,则不能听见声音,所以可以得出的结论是真空不能传声。

12.(1)振动

(2)声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播

【规范解答】(1)调节闹钟发出闹铃声,将乒乓球轻轻靠近闹钟,发现乒乓球被弹起,说明闹钟在振动,乒乓球将振动放大,说明声音是由物体的振动产生的。

(2)将闹钟放入玻璃罩内,仍能听到闹铃声,说明声音可以在空气中传播。用抽气机抽取玻璃罩内的空气,在抽气过程中,听到的闹铃声越来越小,推理:如果玻璃罩内没有空气,将听不到声音,说明声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播。

13.(1)小(2)大(3)小(4) 介质 传声(5) 不能 ①

【规范解答】(1)把正在响铃的电铃放在玻璃罩内,在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中,空气逐渐减小,传播声音的介质减少,会听到铃声逐渐变小。

(2)打开阀门,让空气逐渐进入玻璃罩内,空气逐渐增多,会听到铃声逐渐变大。

(3)玻璃罩内空气越少,传出的声音越小,推理,如果玻璃罩内抽成真空后,就听不到手机响铃的声音了。

(4)[1][2]在“探究真空是否能传声”实验中,真实的实验是随着罩内空气的不断抽出,听到铃声越来越弱,在此基础上,通过进一步推理,如果罩内被抽成真空将听不到铃声,于是得出结论:声音的传播需要介质,真空不能传声。

(5)[1][2]此实验中,用抽气机抽气不能得到真空,实验的结论是通过实验推理得出的结论,用到实验推理法,故①符合题意,②③不符合题意。

故选①。

14.(1) 被弹起来 振动 放大音叉的振动,便于观察

(2)在桌面上撒些小纸屑

(3)不能

【规范解答】(1)[1][2]用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球弹跳起来;它说明发声体在振动。

[3]音叉的振动不能直接观察,乒乓球起的作用是将音叉的振动放大,更容易直观观察。

(2)桌子是较大的物体,发声振动不易观察,可转换成桌面上小纸屑的振动,所以可在桌子上放些小纸屑。

(3)在月球上做图丙实验,乒乓球不能被弹起,原因是真空不能传播声音。

15.(1) 减弱 C(2) 不能 逐渐加强

【规范解答】(1)[1]实验时如果将闹铃直接放在玻璃罩的托盘上,声音会通过托盘传出,把闹铃放于塑料泡沫之上,这样做的目的是减弱通过底盘传出的声音。

[2]抽气一段时间后小明发现听到的铃声没有明显变化,说明玻璃罩内空气疏密程度没有变化,可能是装置漏气造成的,故AB不符合题意,C符合题意。

故选C。

(2)[1][2]即使经过调整使器件完好,再次用抽气机向外抽气,经过较长的时间后,附近的同学还可以听到极微弱的铃声,这说明实验不能直接得出真空不能传声的结论。因为即使抽气机抽气,也很难达到绝对真空状态,所以还会有极微弱的空气存在,声音可以通过这些空气传播。 把空气逐渐充入玻璃罩内,附近的同学听到的铃声会逐渐加强。这是因为随着空气的增加,声音传播的介质增多,声音传播效果变好,所以听到的铃声会逐渐加强。

16.(1)30m;(2)510m;(3)240m

【规范解答】(1)列车的速度为v车=72km/h=20m/s

列车听到回声行驶的路程

(2)司机鸣笛后,在1.5s的时间内声音传播的距离

(3)列车司机在C处听到回声时,他离隧道口的距离

17.(1)160m(2)760m

【规范解答】(1)4s内车行驶的路程为s车=v车t=40m/s×4s=160m

(2)4s内声音传播的路程为s声=v声t=340m/s×4s=1360m

如图所示:

设鸣笛处离山崖的距离为s,由上图可知,则鸣笛处离山崖的距离为s=(s车+s声)=×(160m+1360m)=760m

18.(1)12m/s;(2)960m;(3)8460m

【规范解答】(1)潜水器在前5s下潜的平均速度

(2)匀速下潜45s通过的距离

潜水器悬停的深度

(3)超声波从悬停处到海底所用时间

悬停处到海底的距离

此海域的深度

19.(1)30km(2)超速(3)315m

【规范解答】(1)由速度表可知,大巴车的速度v=90km/h,大巴车行驶20min通过的路程

(2)由交通标志牌可知,该路段的区间距离s1 =9.8km=9800m,大巴车通过该区间测速区域全程的时间t1=5min50s=350s,大巴车的平均速度

所以,大巴车在该区间测速区域超速。

(3)大巴车行驶的速度v3 =90km/h=25m/s,在t=2s的时间内,大巴车行驶的距离s3=v3t=25m/s×2s=50m

声音传播的距离s4=v声t=340m/s×2s=680m

设司机鸣笛时大巴车到山崖的距离为s,则:2s=s3 +s4 =50m+680m=730m

解得s=365m

所以,司机听到回声时大巴车到山崖的距离s′=s s3=365m 50m=315m

20.(1)6000m

(2)150s

【规范解答】(1)超声波传播的距离为

(2)海的深度为

“奋斗者”号潜到海底的时间为

同课章节目录