七上4《古代诗歌四首》精读第2课时 课件(共28张ppt0

文档属性

| 名称 | 七上4《古代诗歌四首》精读第2课时 课件(共28张ppt0 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 80.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

需要

《古代诗歌四首》

第2课时

教学目标

1.感悟诗歌中寄寓的情感,领会诗人表达的思想感情。

2.学习借助背景或景物欣赏古诗,初步体会诗歌情景交融的特点。

3.制作诗歌朗读卡,为诗歌设计朗读脚本并展示,提高学习诗歌的兴趣。

本节重点

新课导入

谁能结合自己或小组的画为大家背诵一首诗歌呢?

相信同学们在绘图和背诵中已经领会到四位诗人在自己的诗歌中分别表达的情感了吧?接下来让我们总结一下吧。

问题探究

自主探究

1.反复诵读《观沧海》,想象诗人登山临海的情景,说说你产生了怎样的感觉。

2.结合诗歌的创作背景和曹操生平,说说诗歌表达了怎样的思想感情。

3.体会诗歌情景交融的特点。

探究步骤

1.把自己想象成曹操,借助上节课创作的图画,想象自己身处高山之上,面对着大海,大声诵读诗歌。

2.结合作者生平和诗歌意思,说一说,面对此情此景,“你”(曹操)有什么样的情感,用自己的话表达出来。

3.面对沧海边万千景色,为何作者偏偏选择了诗中的几处?假如你是作者,可以为大家介绍一下选景的原因吗?

问题探究

诗人与背景

字孟德,沛国谯县(现在安徽亳州)人。东汉末政治家、军事家、诗人。善诗歌,有《步出夏门行》《蒿里行》诸篇。常用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟,慷慨悲凉,是“建安风骨”的代表人物之一。

建安十二年(207)八月,曹操大破盘踞在北方边塞地区的乌桓族及袁绍的残余势力,基本统一了北方;九月,他在归途中经过碣石山,写下了这首诗。

诗人简介

背景介绍

曹操

(155-220)

问题探究

探究示范

吾乃孟德,面对浩莽沧海,我不禁唏嘘万千。这海中耸立突兀的山岛,更衬得这大海波涛万丈,山岛岿然不动,好一幅气势万千的壮阔山海图!这多似我本人心怀天下,志向坚定的内心啊!

问题探究

成果小结

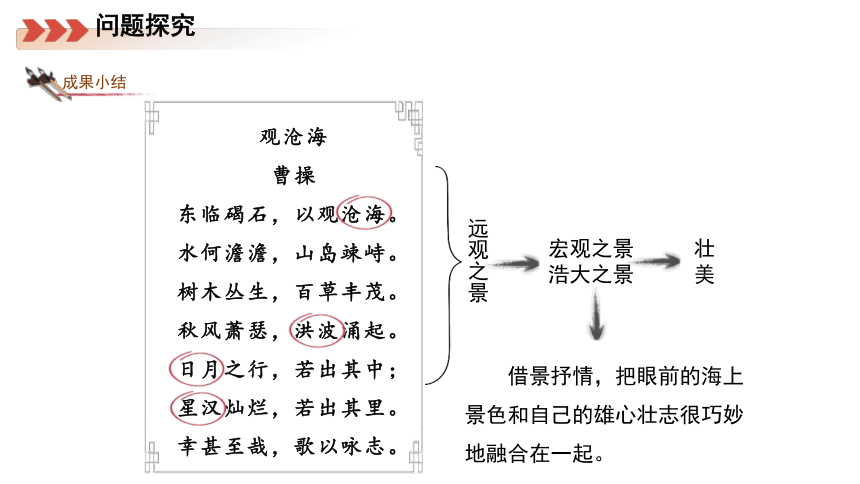

观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

宏观之景浩大之景

远观之景

壮美

借景抒情,把眼前的海上景色和自己的雄心壮志很巧妙地融合在一起。

问题探究

全班分为3/6大组,分别探究《次北固山下》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《天净沙·秋思》。

合作探究

1.朗读《次北固山下》边读边想象“潮平两岸阔,风正一帆悬。”所展现的情景,感受诗人语言的精妙。

2.结合诗歌的创作背景和关键语句,说说诗歌表达了怎样的思想感情。

1.感情充沛地朗读诗歌。

2.结合“潮平两岸阔,风正一帆悬。”的意思,展开想象,用自己的话说说这两句诗描绘了一幅怎样的画面。

3.说说“两岸阔”“一帆悬”对仗是否工整。

4.结合诗歌创作背景,反复诵读“乡书何处达,归雁洛阳边。”一句,总结诗歌表达了怎样的思想感情。

探究步骤

问题探究

合作探究

探究步骤

全班分为3/6大组,分别探究《次北固山下》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《天净沙·秋思》。

1.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》明明是李白写给朋友的,怎么一开头却描写起“杨花”“子规”两样景物了呢?

2.想象你就是李白,结合诗歌的创作背景和诗歌中的典型意象如“月”,说说诗歌表达了你(李白)怎样的思想感情呢?

1.大声地感情充沛地反复诵读诗歌,充分体会诗歌情感。

2.说一说“杨花”“子规”这两个意象有什么深刻含义。

3.结合全诗说说李白以“杨花”“子规”开头有什么好处。

4.结合诗歌创作背景和诗歌意思,说说诗歌表达了怎样的思想感情。

问题探究

合作探究

探究步骤

全班分为3/6大组,分别探究《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《次北固山下》《天净沙·秋思》。

1.《天净沙·秋思》中,诗人把富有特征的景物直接组合在一起,营造出特别的氛围。假如你身处其中,面对此情此景,会有怎样的感受?

2.结合散曲的创作背景和意象的堆叠组合,说说散曲表达了怎样的思想感情。

1.反复诵读这首散曲,可以用自己认为合理的曲调哼唱。

2.数一数这首散曲中出现了几个意象,借助自己所画的插图体会这幅画面的意境。

3.发挥联想和想象,把自己当作马致远,设身处地,谈谈自己在当时环境中的直观感受。

4.结合创作背景总结这首散曲所表达的思想感情。

问题探究

生卒年不详,唐代诗人。

王湾

古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。

诗人王湾,生卒年不详,只知道他是洛阳人,先天元年(712)中了进士,以后曾往来于吴、楚间,不得归家,故有此作。

诗人简介

诗人与背景

背景介绍

问题探究

成果展示

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达,归雁洛阳边。

诗句是说潮水上涨,与岸齐平,江面变得开阔,水上的风吹拂着,一叶白帆高高悬挂。描绘了江上碧波荡漾,“我”乘船向前的景象。

这首诗表达了诗人渴望回乡的思乡之情。

问题探究

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

活动小结

潮平两岸阔,风正一帆悬。

字面的意思:潮水涨起来了,江面宽广,两岸更远了;挂起帆,乘船顺风疾行。

千古名句

船在江正中,而写景的观察视点又是在船上,所以诗人视野开阔,心潮澎湃,吟诵出这样的诗句。

深远的象征意义:人生旅途充满期待,心情乐观昂扬。

精整的对仗,意境开阔,情绪饱满。

问题探究

诗人与背景

字太白,自号青莲居士,世人又称谪仙。唐代大诗人。李白的诗作感情奔放,想象丰富,语言夸张,并惯于采用历史典故和神话传说表达感情。他最擅长乐府歌行,近体则以七绝和五律著称。

李白曾与王昌龄结交,这首诗创作于李白听说王昌龄晚年被贬为龙标(今湖南洪江西)尉之际。

诗人简介

背景介绍

李白

(701-762)

问题探究

成果展示

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

“杨花”“子规”,点明时令,以景物开头,便于抒发诗人对友人的关心、担忧之情。

问题探究

活动小结

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

三是取其象征意义,表达希望他早日归来的情思。

杨花飘忽不定,行游无踪,暗喻友人前途命运未卜。

子规常鸣“不如归去”,借用来关怀跋山涉水、远走他乡的友人王昌龄。

一是取其季节意义,表明事情发生的时令。

二是取其形象意义,即二者都是有形之物,给读者以画面感。

问题探究

诗人与背景

号东篱,大都(今北京)人。元代著名戏剧作家、散曲作家。一生著有《汉宫秋》《黄梁梦》等杂剧共15种,与关汉卿、郑光祖、白朴,并称元代杂剧四大家。并写有小令、套数二百余首,经后人辑入《东篱乐府》。他的散曲中以小令《天净沙·秋思》最为有名。

创作此散曲时马致远已漂泊他乡很久了。

诗人简介

背景介绍

马致远

问题探究

成果展示

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

干枯的藤、衰老的树,黄昏归巢的乌鸦。小小的桥、潺潺的流水,几处人家。古旧的道路、萧瑟的秋风,走来一匹疲惫不堪的瘦马。夕阳将要落下。在这样的氛围中我感到非常凄凉,非常伤感。

这首散曲表达了诗人长期漂泊渴望回乡的思乡之情。

问题探究

活动小结

这首散曲的语言富有特点,除“在天涯”外,基本上是名词的连排,如同一个个电影镜头展现,关联看似松散,实则紧凑,内涵丰富。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

这些意象的共同处在于衰败、荒凉,缺乏生气、活力,作者由此写出了“断肠”的凄切心情。

问题探究

合作探究

探究方法

每小组选择一幅春景图。

自由朗读所选文段,标出重音和停连。

小组交流讨论朗读方法,说明理由。

汇报展示:一位同学负责说明理由,一位负责朗诵。

选择喜欢的春景图,标注重音和停连、进行朗读,并说明设计理由。

课堂小结

1.结合诗歌创作的背景

2.结合诗人生平及创作特点。

3.借助诗歌中的特殊意向。

4.关注意象的堆叠组合。

5.留心诗歌中的关键句,尤其是直抒胸臆的句子。

概括诗歌思想感情的方法

情景交融

拓展延伸

1.三五一八时,千里与君同。——鲍照《玩月城西门廊中》

2.露从今夜白,月是故乡明。——杜甫《月夜忆舍弟》

3.明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。——晏殊《蝶恋花》

4.但愿人长久,千里共婵娟。——苏轼《水调歌头》

古诗词中多有借明月抒发思乡怀友之情的诗句。朗读下列诗句,体会诗人的情感。也可课外再搜集一些。

布置作业

你能背诵四首诗歌吗?

课堂演练

布置作业

跟随情境课文(背诵版),根据画面提示背诵诗歌,熟练后直接背出诗歌。

情境背诵

布置作业

跟随情境课文(背诵版),根据画面提示背诵诗歌,熟练后直接背出诗歌。

情境背诵

布置作业

跟随情境课文(背诵版),根据画面提示背诵诗歌,熟练后直接背出诗歌。

情境背诵

布置作业

1.默写四首诗歌。

2.结合自己找的配乐,参照示例制作诗歌朗读脚本,录制背诵视频。

课后作业

示例在下一页哦。

再见

需要

《古代诗歌四首》

第2课时

教学目标

1.感悟诗歌中寄寓的情感,领会诗人表达的思想感情。

2.学习借助背景或景物欣赏古诗,初步体会诗歌情景交融的特点。

3.制作诗歌朗读卡,为诗歌设计朗读脚本并展示,提高学习诗歌的兴趣。

本节重点

新课导入

谁能结合自己或小组的画为大家背诵一首诗歌呢?

相信同学们在绘图和背诵中已经领会到四位诗人在自己的诗歌中分别表达的情感了吧?接下来让我们总结一下吧。

问题探究

自主探究

1.反复诵读《观沧海》,想象诗人登山临海的情景,说说你产生了怎样的感觉。

2.结合诗歌的创作背景和曹操生平,说说诗歌表达了怎样的思想感情。

3.体会诗歌情景交融的特点。

探究步骤

1.把自己想象成曹操,借助上节课创作的图画,想象自己身处高山之上,面对着大海,大声诵读诗歌。

2.结合作者生平和诗歌意思,说一说,面对此情此景,“你”(曹操)有什么样的情感,用自己的话表达出来。

3.面对沧海边万千景色,为何作者偏偏选择了诗中的几处?假如你是作者,可以为大家介绍一下选景的原因吗?

问题探究

诗人与背景

字孟德,沛国谯县(现在安徽亳州)人。东汉末政治家、军事家、诗人。善诗歌,有《步出夏门行》《蒿里行》诸篇。常用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟,慷慨悲凉,是“建安风骨”的代表人物之一。

建安十二年(207)八月,曹操大破盘踞在北方边塞地区的乌桓族及袁绍的残余势力,基本统一了北方;九月,他在归途中经过碣石山,写下了这首诗。

诗人简介

背景介绍

曹操

(155-220)

问题探究

探究示范

吾乃孟德,面对浩莽沧海,我不禁唏嘘万千。这海中耸立突兀的山岛,更衬得这大海波涛万丈,山岛岿然不动,好一幅气势万千的壮阔山海图!这多似我本人心怀天下,志向坚定的内心啊!

问题探究

成果小结

观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

宏观之景浩大之景

远观之景

壮美

借景抒情,把眼前的海上景色和自己的雄心壮志很巧妙地融合在一起。

问题探究

全班分为3/6大组,分别探究《次北固山下》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《天净沙·秋思》。

合作探究

1.朗读《次北固山下》边读边想象“潮平两岸阔,风正一帆悬。”所展现的情景,感受诗人语言的精妙。

2.结合诗歌的创作背景和关键语句,说说诗歌表达了怎样的思想感情。

1.感情充沛地朗读诗歌。

2.结合“潮平两岸阔,风正一帆悬。”的意思,展开想象,用自己的话说说这两句诗描绘了一幅怎样的画面。

3.说说“两岸阔”“一帆悬”对仗是否工整。

4.结合诗歌创作背景,反复诵读“乡书何处达,归雁洛阳边。”一句,总结诗歌表达了怎样的思想感情。

探究步骤

问题探究

合作探究

探究步骤

全班分为3/6大组,分别探究《次北固山下》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《天净沙·秋思》。

1.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》明明是李白写给朋友的,怎么一开头却描写起“杨花”“子规”两样景物了呢?

2.想象你就是李白,结合诗歌的创作背景和诗歌中的典型意象如“月”,说说诗歌表达了你(李白)怎样的思想感情呢?

1.大声地感情充沛地反复诵读诗歌,充分体会诗歌情感。

2.说一说“杨花”“子规”这两个意象有什么深刻含义。

3.结合全诗说说李白以“杨花”“子规”开头有什么好处。

4.结合诗歌创作背景和诗歌意思,说说诗歌表达了怎样的思想感情。

问题探究

合作探究

探究步骤

全班分为3/6大组,分别探究《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《次北固山下》《天净沙·秋思》。

1.《天净沙·秋思》中,诗人把富有特征的景物直接组合在一起,营造出特别的氛围。假如你身处其中,面对此情此景,会有怎样的感受?

2.结合散曲的创作背景和意象的堆叠组合,说说散曲表达了怎样的思想感情。

1.反复诵读这首散曲,可以用自己认为合理的曲调哼唱。

2.数一数这首散曲中出现了几个意象,借助自己所画的插图体会这幅画面的意境。

3.发挥联想和想象,把自己当作马致远,设身处地,谈谈自己在当时环境中的直观感受。

4.结合创作背景总结这首散曲所表达的思想感情。

问题探究

生卒年不详,唐代诗人。

王湾

古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。

诗人王湾,生卒年不详,只知道他是洛阳人,先天元年(712)中了进士,以后曾往来于吴、楚间,不得归家,故有此作。

诗人简介

诗人与背景

背景介绍

问题探究

成果展示

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达,归雁洛阳边。

诗句是说潮水上涨,与岸齐平,江面变得开阔,水上的风吹拂着,一叶白帆高高悬挂。描绘了江上碧波荡漾,“我”乘船向前的景象。

这首诗表达了诗人渴望回乡的思乡之情。

问题探究

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

活动小结

潮平两岸阔,风正一帆悬。

字面的意思:潮水涨起来了,江面宽广,两岸更远了;挂起帆,乘船顺风疾行。

千古名句

船在江正中,而写景的观察视点又是在船上,所以诗人视野开阔,心潮澎湃,吟诵出这样的诗句。

深远的象征意义:人生旅途充满期待,心情乐观昂扬。

精整的对仗,意境开阔,情绪饱满。

问题探究

诗人与背景

字太白,自号青莲居士,世人又称谪仙。唐代大诗人。李白的诗作感情奔放,想象丰富,语言夸张,并惯于采用历史典故和神话传说表达感情。他最擅长乐府歌行,近体则以七绝和五律著称。

李白曾与王昌龄结交,这首诗创作于李白听说王昌龄晚年被贬为龙标(今湖南洪江西)尉之际。

诗人简介

背景介绍

李白

(701-762)

问题探究

成果展示

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

“杨花”“子规”,点明时令,以景物开头,便于抒发诗人对友人的关心、担忧之情。

问题探究

活动小结

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

三是取其象征意义,表达希望他早日归来的情思。

杨花飘忽不定,行游无踪,暗喻友人前途命运未卜。

子规常鸣“不如归去”,借用来关怀跋山涉水、远走他乡的友人王昌龄。

一是取其季节意义,表明事情发生的时令。

二是取其形象意义,即二者都是有形之物,给读者以画面感。

问题探究

诗人与背景

号东篱,大都(今北京)人。元代著名戏剧作家、散曲作家。一生著有《汉宫秋》《黄梁梦》等杂剧共15种,与关汉卿、郑光祖、白朴,并称元代杂剧四大家。并写有小令、套数二百余首,经后人辑入《东篱乐府》。他的散曲中以小令《天净沙·秋思》最为有名。

创作此散曲时马致远已漂泊他乡很久了。

诗人简介

背景介绍

马致远

问题探究

成果展示

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

干枯的藤、衰老的树,黄昏归巢的乌鸦。小小的桥、潺潺的流水,几处人家。古旧的道路、萧瑟的秋风,走来一匹疲惫不堪的瘦马。夕阳将要落下。在这样的氛围中我感到非常凄凉,非常伤感。

这首散曲表达了诗人长期漂泊渴望回乡的思乡之情。

问题探究

活动小结

这首散曲的语言富有特点,除“在天涯”外,基本上是名词的连排,如同一个个电影镜头展现,关联看似松散,实则紧凑,内涵丰富。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

这些意象的共同处在于衰败、荒凉,缺乏生气、活力,作者由此写出了“断肠”的凄切心情。

问题探究

合作探究

探究方法

每小组选择一幅春景图。

自由朗读所选文段,标出重音和停连。

小组交流讨论朗读方法,说明理由。

汇报展示:一位同学负责说明理由,一位负责朗诵。

选择喜欢的春景图,标注重音和停连、进行朗读,并说明设计理由。

课堂小结

1.结合诗歌创作的背景

2.结合诗人生平及创作特点。

3.借助诗歌中的特殊意向。

4.关注意象的堆叠组合。

5.留心诗歌中的关键句,尤其是直抒胸臆的句子。

概括诗歌思想感情的方法

情景交融

拓展延伸

1.三五一八时,千里与君同。——鲍照《玩月城西门廊中》

2.露从今夜白,月是故乡明。——杜甫《月夜忆舍弟》

3.明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。——晏殊《蝶恋花》

4.但愿人长久,千里共婵娟。——苏轼《水调歌头》

古诗词中多有借明月抒发思乡怀友之情的诗句。朗读下列诗句,体会诗人的情感。也可课外再搜集一些。

布置作业

你能背诵四首诗歌吗?

课堂演练

布置作业

跟随情境课文(背诵版),根据画面提示背诵诗歌,熟练后直接背出诗歌。

情境背诵

布置作业

跟随情境课文(背诵版),根据画面提示背诵诗歌,熟练后直接背出诗歌。

情境背诵

布置作业

跟随情境课文(背诵版),根据画面提示背诵诗歌,熟练后直接背出诗歌。

情境背诵

布置作业

1.默写四首诗歌。

2.结合自己找的配乐,参照示例制作诗歌朗读脚本,录制背诵视频。

课后作业

示例在下一页哦。

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首