统编版八年级语文上册第五单元《写作 说明事物要抓住特征》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文上册第五单元《写作 说明事物要抓住特征》课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-06 09:50:39 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

写作

说明事物要抓住特征

思考感悟

猜一猜:

“全身盖着一层雪白的毛,它像别的哺乳动物一样,有嘴,有鼻子,有眼睛,有腿,有尾巴。”

请你根据说明内容,猜猜写的是哪种动物。

没能说清这种事物自身独有的标志

现在我们把一事物区别其他事物的独有标志换上另外一个名称,即事物的特征。

长着一身柔软的雪白的毛,嘴巴是三瓣的,一双眼睛又红又亮,两只耳朵很长,尾巴很短。

你能看出写的是哪种动物吗?为什么?

写出了兔的毛、耳朵、眼睛、尾巴的独有标志。

细致具体

仔细观察它还有哪些标志?

请大家归纳整理一下,还“兔子”一个原来的模样。

生动描绘

小白兔,披一身柔软雪白的长毛,蹲着时活像一个雪球,嘴巴尖尖的,嘴唇有三瓣。眼睛像一对红色的宝石,见到阳光就微微颤动。前腿短,后腿长,走起来一跳一跳的,尾巴短小。

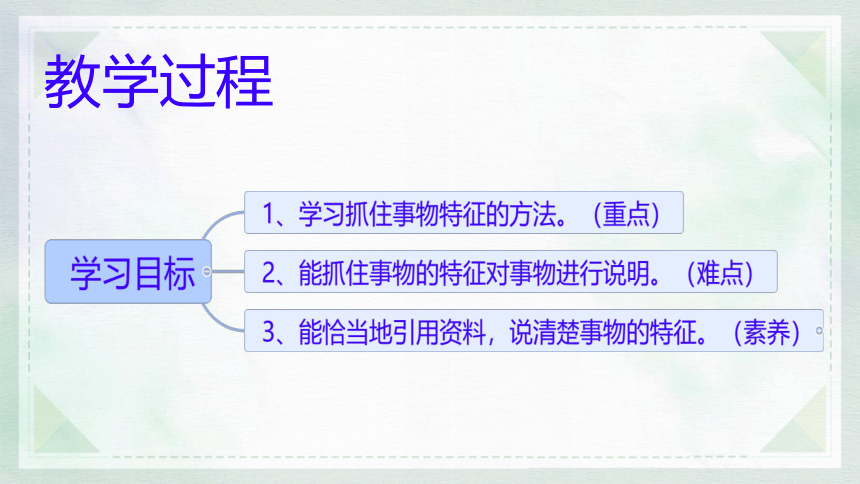

教学过程

一、确定事物特征的方法

1、介绍动物,抓住动物的形态和生理特征、生活习性等。

2、介绍植物,着重说明它的生态特征和用途。

3、介绍某种器物,着重说明器物的结构、功能、使用方法等。

4、介绍建筑物,着重介绍它的外形特征、内部结构以及建筑材料等方面的特点。

5、介绍自然地理知识,着重介绍地理现象的形成及地形地貌。

6、介绍历史名称及事件,着重介绍名称形成的原因、事件发生的背景及其性质。

二、抓住事物特征的方法

1、学会细致观察。

只有深入细致地观察,才能将事物了解得清楚。

2、学会比较分析。

世界上没有绝对相同的两片树叶。一棵树上的叶子,看上去样子好像差不多,但仔细观察就会发现,没有两片树叶是完全一样的。这件事告诉我们,即使是十分相似的事物也是有差别的,它们各有各的特点。铅笔、钢笔、毛笔、圆珠笔,虽说都是笔,却不完全一样。抓住事物的特征,就是抓住这个事物区别于其他事物的不同特点,从共性中发现个性,从一般中找到特殊。事物的特征往往是在同别的事物相比较中显示出来的。

除了突出每个事物的独特之处,还要注意表现一类事物的共同特点。如:苏州园林有一百多处,每处园林都有不同的亭台轩榭、假山池沼,花草树木也各有特色。叶圣陶以细致的观察为基础,从建园者的审美观入手,把握重点,概括出苏州园林的共同特征,从而使读者对苏州园林有一个整体的了解。

水是无色无味的透明液体。

豆浆是一种乳白色液体,是由大豆经过研磨后再与水混合而成的饮品。

如

3、按照一定的顺序来说明事物。比如写自行车,可以先写外形特点,再写自行车的制造材料及这种材料的特点,之后写自行车的性能特点、骑行感受等。

如:《中国石拱桥》开篇说“石拱桥的桥洞成弧形,就像虹”,虽不是严格定义,但给我们勾勒了最“显眼”的形象。

又如上面提到的“兔子眼睛像一对红色的宝石”就十分生动贴切。

4、恰当运用多种说明方法。

常见说明方法有以下十种,举例子、分类别、列数据、作比较、画图表、下定义、打比方、作诠释、摹状貌、引资料。运用生动的说明方法,既能突出事物的特征,也可以避免文章的枯燥乏味。

三、实战演练

范文:教材120页第二题

鲁 迅 故 居

北京鲁迅故居现位于西城区阜成门内宫门口西三条21号。鲁迅先生随当时的教育部由南京迁到北京,住所几经迁移,最后于1924年5月迁入,并在此住了两年多。后由于反动政府的不断迫害,于1926年8月离京南下。①

①开篇介绍当时的社会背景。

鲁迅故居是一座极其普通的小四合院,南北房各三间,东西房各一间。房屋都很矮小,进深也很狭窄。这里就是一代文豪曾经的住所。②

鲁迅故居的门口是一个黑漆小门。门内西侧有一折扇屏门。入门即是前院。院内北房前有两株高大的丁香树,是鲁迅先生亲手植的,使这小院显得很幽静,又很有生气。南房是书房和会客室。里面摆着几架书柜、一张方桌、几把藤椅等简单的家具。当年,许多青年学生在这里受到鲁迅的热情接待。南房的西间有一张接待客人留宿的床铺,当年有的青年被反动政府逼得无家可归,鲁迅便留他们住在这里。③

②介绍鲁迅故居的概况,体现了鲁迅先生甘于清贫、不贪图荣华富贵的品格。

③按照方位顺序介绍鲁迅故居的前院。除介绍院内的布置外,还写了当时鲁迅先生的活动情况,表现了鲁迅先生对青年学生的关心和爱护。

最引人注目的是北面的正屋。北房的档间是鲁迅母亲的住所。中间向后扩建的一间是鲁迅先生的工作室兼卧室。鲁迅先生称之为“绿林书屋”,俗称“老虎尾巴”。室内陈设简单,北边窗下有一张床,上面铺着单薄的被褥。靠东墙放着一张三屉桌和一把藤椅,桌上放着毛笔、笔架、砚台、马蹄表、喝茶的盖碗等,旁边还放着一盏煤油灯。④屋内西墙上挂着写有《离骚》诗句的题字,上书:“望崦嵫而勿迫,恐鹈鴂之先鸣。”鲁迅先生正是如此珍惜间,在这间小屋里,在这张书桌上,在这盏煤油灯下,忘我地工作,辛勤地写作。鲁迅先生在这间斗室里写下了《华盖集》《华盖集续篇》《野草》三本文集和《彷徨》《朝花夕拾》《坟》中的一部分文章。⑤

⑤屋内的题字和对鲁迅先生的作品的介绍体现了鲁迅的勤奋惜时和惊人的艺术创造力,为这座建筑注入了丰富的人文意义。

“老虎尾巴”后面是鲁迅先生经常散步的后小院。院中央有一眼井,周围种了许多小草和树木。

这座普普通通的小四合院给人的印象是深刻的。鲁迅不仅以他战斗的一生、以他的作品教育着我们,还以他简朴的生活教育着我们。 ⑥

⑥总述鲁迅故居的历史意义

总 评

作者对这座小四合院的全貌、布局都进行了清晰的描述,详细介绍了北房的“老虎尾巴”,这说明作者对故居是熟悉的,对其介绍也是忠实于原貌的。鲁迅故居的特点是普通、简单,作者通过对这一特点的说明,表现出主人不贪图物质享受,注重精神追求的品格。

实战演练

我们每天都会接触到不少物品,比如毛巾、炒锅、电视剧、手机、自行车等。选取你最熟悉的一种物品作为写作对象,查阅相关资料,以《我的生活少不了它》为题,写一篇说明文。不少于500字。

我的生活少不了它

筷子,是中国人的一大发明。据说,世界上共有三种吃东西的方式,直接用手拿的占40%;用筷子夹的占30%,用刀叉的也占30%。

中国早在殷商时代就开始使用筷子,不过,最初不叫“筷”。在《先秦文献》中作者把筷子称为“箸”。隋朝时期,筷子又被称为“筋”。

“筷”这个称呼是怎样出现的呢?据明代陆容在《菽目杂记》中说,江南吴中称“箸”为”“快儿”。称帆布为“抹布”。这是因为行船人忌讳“住”和“翻”。大约在明朝以后,快字上又加了个“竹头”,成为“筷”。这大概是因为筷子大多数是用竹子做的吧。

筷子的结构极为简单。我国的筷子是上粗下细,下圆上方的。筷子传到日本后,日本人把筷子制成圆锥型。

筷子虽然简单,但中国人在筷子的材质和雕饰上却做了不少文章。先秦时已有了象牙筷和铜筷,隋唐以来,宫廷、官府和富豪之家,用金银做筷子,用玉石、珊瑚等雕饰筷子。考究的筷子还要镶个银头,这是用来试验食品是否有毒。如果有毒,银头立刻会变成黑色或绿色。

中国人用筷子的功夫常常吸引外国人,西方近年兴起了“用筷热”,还出现专门教人用筷子的“培训中心”。有的医学家认为,使用筷子能带动人体的30多个关节和50多处肌肉,有助于手的灵巧和脑的发达。也有人说,中国人手特别巧,与从小就使用筷子有很大的关系。

据说,世界上第一家“筷子博物馆”在德国。那里展览了一万多种产地不同,质地不同,以及时间不同的筷子,真可谓一应俱全呐!我们用的筷子原来有这么悠久的历史和如此高的地位。你掌握了吗?如果掌握的不是太全面,那就请拿起筷子,好好研究一番吧!

写作

说明事物要抓住特征

思考感悟

猜一猜:

“全身盖着一层雪白的毛,它像别的哺乳动物一样,有嘴,有鼻子,有眼睛,有腿,有尾巴。”

请你根据说明内容,猜猜写的是哪种动物。

没能说清这种事物自身独有的标志

现在我们把一事物区别其他事物的独有标志换上另外一个名称,即事物的特征。

长着一身柔软的雪白的毛,嘴巴是三瓣的,一双眼睛又红又亮,两只耳朵很长,尾巴很短。

你能看出写的是哪种动物吗?为什么?

写出了兔的毛、耳朵、眼睛、尾巴的独有标志。

细致具体

仔细观察它还有哪些标志?

请大家归纳整理一下,还“兔子”一个原来的模样。

生动描绘

小白兔,披一身柔软雪白的长毛,蹲着时活像一个雪球,嘴巴尖尖的,嘴唇有三瓣。眼睛像一对红色的宝石,见到阳光就微微颤动。前腿短,后腿长,走起来一跳一跳的,尾巴短小。

教学过程

一、确定事物特征的方法

1、介绍动物,抓住动物的形态和生理特征、生活习性等。

2、介绍植物,着重说明它的生态特征和用途。

3、介绍某种器物,着重说明器物的结构、功能、使用方法等。

4、介绍建筑物,着重介绍它的外形特征、内部结构以及建筑材料等方面的特点。

5、介绍自然地理知识,着重介绍地理现象的形成及地形地貌。

6、介绍历史名称及事件,着重介绍名称形成的原因、事件发生的背景及其性质。

二、抓住事物特征的方法

1、学会细致观察。

只有深入细致地观察,才能将事物了解得清楚。

2、学会比较分析。

世界上没有绝对相同的两片树叶。一棵树上的叶子,看上去样子好像差不多,但仔细观察就会发现,没有两片树叶是完全一样的。这件事告诉我们,即使是十分相似的事物也是有差别的,它们各有各的特点。铅笔、钢笔、毛笔、圆珠笔,虽说都是笔,却不完全一样。抓住事物的特征,就是抓住这个事物区别于其他事物的不同特点,从共性中发现个性,从一般中找到特殊。事物的特征往往是在同别的事物相比较中显示出来的。

除了突出每个事物的独特之处,还要注意表现一类事物的共同特点。如:苏州园林有一百多处,每处园林都有不同的亭台轩榭、假山池沼,花草树木也各有特色。叶圣陶以细致的观察为基础,从建园者的审美观入手,把握重点,概括出苏州园林的共同特征,从而使读者对苏州园林有一个整体的了解。

水是无色无味的透明液体。

豆浆是一种乳白色液体,是由大豆经过研磨后再与水混合而成的饮品。

如

3、按照一定的顺序来说明事物。比如写自行车,可以先写外形特点,再写自行车的制造材料及这种材料的特点,之后写自行车的性能特点、骑行感受等。

如:《中国石拱桥》开篇说“石拱桥的桥洞成弧形,就像虹”,虽不是严格定义,但给我们勾勒了最“显眼”的形象。

又如上面提到的“兔子眼睛像一对红色的宝石”就十分生动贴切。

4、恰当运用多种说明方法。

常见说明方法有以下十种,举例子、分类别、列数据、作比较、画图表、下定义、打比方、作诠释、摹状貌、引资料。运用生动的说明方法,既能突出事物的特征,也可以避免文章的枯燥乏味。

三、实战演练

范文:教材120页第二题

鲁 迅 故 居

北京鲁迅故居现位于西城区阜成门内宫门口西三条21号。鲁迅先生随当时的教育部由南京迁到北京,住所几经迁移,最后于1924年5月迁入,并在此住了两年多。后由于反动政府的不断迫害,于1926年8月离京南下。①

①开篇介绍当时的社会背景。

鲁迅故居是一座极其普通的小四合院,南北房各三间,东西房各一间。房屋都很矮小,进深也很狭窄。这里就是一代文豪曾经的住所。②

鲁迅故居的门口是一个黑漆小门。门内西侧有一折扇屏门。入门即是前院。院内北房前有两株高大的丁香树,是鲁迅先生亲手植的,使这小院显得很幽静,又很有生气。南房是书房和会客室。里面摆着几架书柜、一张方桌、几把藤椅等简单的家具。当年,许多青年学生在这里受到鲁迅的热情接待。南房的西间有一张接待客人留宿的床铺,当年有的青年被反动政府逼得无家可归,鲁迅便留他们住在这里。③

②介绍鲁迅故居的概况,体现了鲁迅先生甘于清贫、不贪图荣华富贵的品格。

③按照方位顺序介绍鲁迅故居的前院。除介绍院内的布置外,还写了当时鲁迅先生的活动情况,表现了鲁迅先生对青年学生的关心和爱护。

最引人注目的是北面的正屋。北房的档间是鲁迅母亲的住所。中间向后扩建的一间是鲁迅先生的工作室兼卧室。鲁迅先生称之为“绿林书屋”,俗称“老虎尾巴”。室内陈设简单,北边窗下有一张床,上面铺着单薄的被褥。靠东墙放着一张三屉桌和一把藤椅,桌上放着毛笔、笔架、砚台、马蹄表、喝茶的盖碗等,旁边还放着一盏煤油灯。④屋内西墙上挂着写有《离骚》诗句的题字,上书:“望崦嵫而勿迫,恐鹈鴂之先鸣。”鲁迅先生正是如此珍惜间,在这间小屋里,在这张书桌上,在这盏煤油灯下,忘我地工作,辛勤地写作。鲁迅先生在这间斗室里写下了《华盖集》《华盖集续篇》《野草》三本文集和《彷徨》《朝花夕拾》《坟》中的一部分文章。⑤

⑤屋内的题字和对鲁迅先生的作品的介绍体现了鲁迅的勤奋惜时和惊人的艺术创造力,为这座建筑注入了丰富的人文意义。

“老虎尾巴”后面是鲁迅先生经常散步的后小院。院中央有一眼井,周围种了许多小草和树木。

这座普普通通的小四合院给人的印象是深刻的。鲁迅不仅以他战斗的一生、以他的作品教育着我们,还以他简朴的生活教育着我们。 ⑥

⑥总述鲁迅故居的历史意义

总 评

作者对这座小四合院的全貌、布局都进行了清晰的描述,详细介绍了北房的“老虎尾巴”,这说明作者对故居是熟悉的,对其介绍也是忠实于原貌的。鲁迅故居的特点是普通、简单,作者通过对这一特点的说明,表现出主人不贪图物质享受,注重精神追求的品格。

实战演练

我们每天都会接触到不少物品,比如毛巾、炒锅、电视剧、手机、自行车等。选取你最熟悉的一种物品作为写作对象,查阅相关资料,以《我的生活少不了它》为题,写一篇说明文。不少于500字。

我的生活少不了它

筷子,是中国人的一大发明。据说,世界上共有三种吃东西的方式,直接用手拿的占40%;用筷子夹的占30%,用刀叉的也占30%。

中国早在殷商时代就开始使用筷子,不过,最初不叫“筷”。在《先秦文献》中作者把筷子称为“箸”。隋朝时期,筷子又被称为“筋”。

“筷”这个称呼是怎样出现的呢?据明代陆容在《菽目杂记》中说,江南吴中称“箸”为”“快儿”。称帆布为“抹布”。这是因为行船人忌讳“住”和“翻”。大约在明朝以后,快字上又加了个“竹头”,成为“筷”。这大概是因为筷子大多数是用竹子做的吧。

筷子的结构极为简单。我国的筷子是上粗下细,下圆上方的。筷子传到日本后,日本人把筷子制成圆锥型。

筷子虽然简单,但中国人在筷子的材质和雕饰上却做了不少文章。先秦时已有了象牙筷和铜筷,隋唐以来,宫廷、官府和富豪之家,用金银做筷子,用玉石、珊瑚等雕饰筷子。考究的筷子还要镶个银头,这是用来试验食品是否有毒。如果有毒,银头立刻会变成黑色或绿色。

中国人用筷子的功夫常常吸引外国人,西方近年兴起了“用筷热”,还出现专门教人用筷子的“培训中心”。有的医学家认为,使用筷子能带动人体的30多个关节和50多处肌肉,有助于手的灵巧和脑的发达。也有人说,中国人手特别巧,与从小就使用筷子有很大的关系。

据说,世界上第一家“筷子博物馆”在德国。那里展览了一万多种产地不同,质地不同,以及时间不同的筷子,真可谓一应俱全呐!我们用的筷子原来有这么悠久的历史和如此高的地位。你掌握了吗?如果掌握的不是太全面,那就请拿起筷子,好好研究一番吧!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读