【暑期作业单】——三升四语文第14天(含答案)

文档属性

| 名称 | 【暑期作业单】——三升四语文第14天(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 278.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-06 17:12:45 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品 | 语文学科

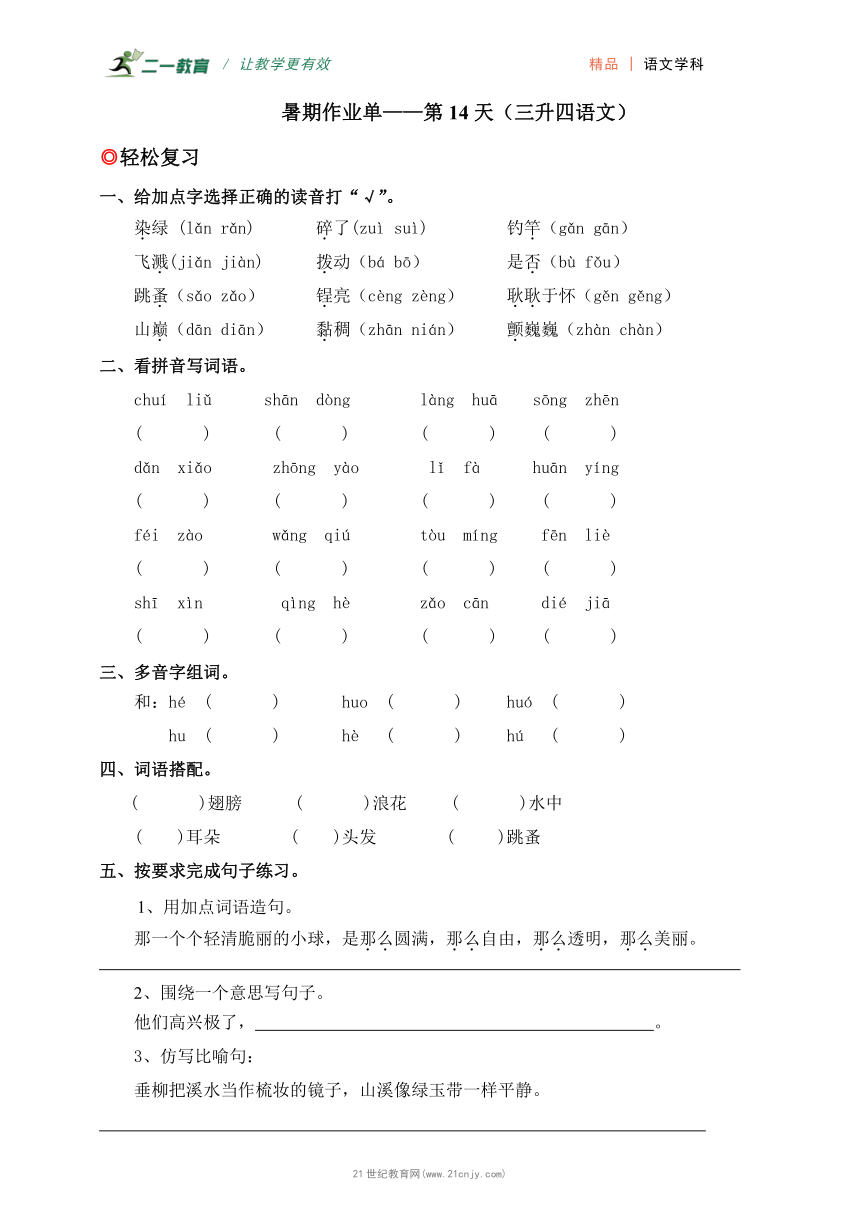

暑期作业单——第14天(三升四语文)

◎轻松复习

给加点字选择正确的读音打“√”。

染绿 (lǎn rǎn) 碎了(zuì suì) 钓竿(gǎn gān)

飞溅(jiǎn jiàn) 拨动(bá bō) 是否(bù fǒu)

跳蚤(sǎo zǎo) 锃亮(cèng zèng) 耿耿于怀(gěn gěng)

山巅(dān diān) 黏稠(zhān nián) 颤巍巍(zhàn chàn)

二、看拼音写词语。

chuí liǔ shān dòng làng huā sōng zhēn

( ) ( ) ( ) ( )

dǎn xiǎo zhōng yào lǐ fà huān yíng

( ) ( ) ( ) ( )

féi zào wǎng qiú tòu míng fēn liè

( ) ( ) ( ) ( )

shī xìn qìng hè zǎo cān dié jiā

( ) ( ) ( ) ( )

三、多音字组词。

和:hé ( ) huo ( ) huó ( )

hu ( ) hè ( ) hú ( )

词语搭配。

( )翅膀 ( )浪花 ( )水中

( )耳朵 ( )头发 ( )跳蚤

按要求完成句子练习。

1、用加点词语造句。

那一个个轻清脆丽的小球,是那么圆满,那么自由,那么透明,那么美丽。

2、围绕一个意思写句子。

他们高兴极了, 。

3、仿写比喻句:

垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。

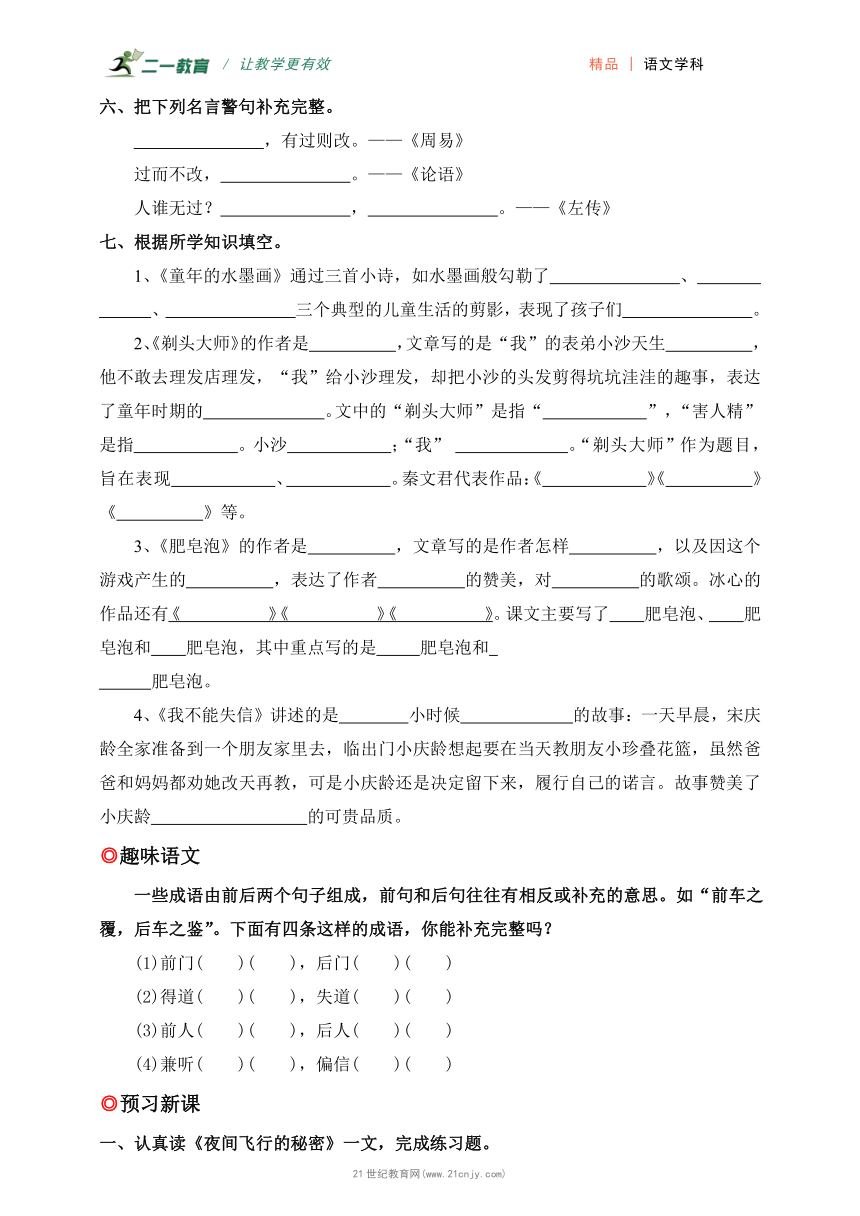

把下列名言警句补充完整。

,有过则改。——《周易》

过而不改, 。——《论语》

人谁无过? , 。——《左传》

七、根据所学知识填空。

1、《童年的水墨画》通过三首小诗,如水墨画般勾勒了 、

、 三个典型的儿童生活的剪影,表现了孩子们 。

2、《剃头大师》的作者是 ,文章写的是“我”的表弟小沙天生 ,他不敢去理发店理发,“我”给小沙理发,却把小沙的头发剪得坑坑洼洼的趣事,表达了童年时期的 。文中的“剃头大师”是指“ ”,“害人精”是指 。小沙 ;“我” 。“剃头大师”作为题目,旨在表现 、 。秦文君代表作品:《 》《 》《 》等。

3、《肥皂泡》的作者是 ,文章写的是作者怎样 ,以及因这个游戏产生的 ,表达了作者 的赞美,对 的歌颂。冰心的作品还有《 》《 》《 》。课文主要写了 肥皂泡、 肥皂泡和 肥皂泡,其中重点写的是 肥皂泡和

肥皂泡。

4、《我不能失信》讲述的是 小时候 的故事:一天早晨,宋庆龄全家准备到一个朋友家里去,临出门小庆龄想起要在当天教朋友小珍叠花篮,虽然爸爸和妈妈都劝她改天再教,可是小庆龄还是决定留下来,履行自己的诺言。故事赞美了小庆龄 的可贵品质。

◎趣味语文

一些成语由前后两个句子组成,前句和后句往往有相反或补充的意思。如“前车之覆,后车之鉴”。下面有四条这样的成语,你能补充完整吗?

(1)前门( )( ),后门( )( )

(2)得道( )( ),失道( )( )

(3)前人( )( ),后人( )( )

(4)兼听( )( ),偏信( )( )

◎预习新课

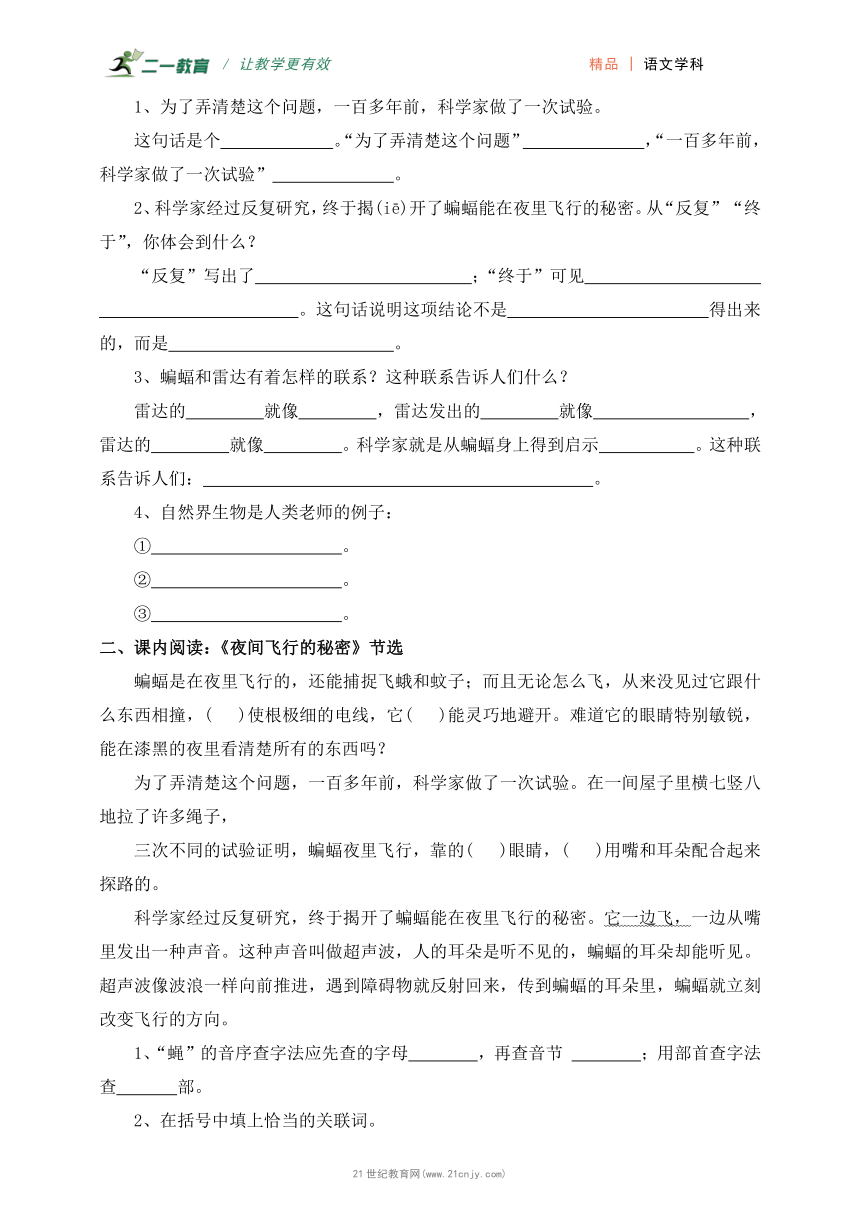

一、认真读《夜间飞行的秘密》一文,完成练习题。

1、为了弄清楚这个问题,一百多年前,科学家做了一次试验。

这句话是个 。“为了弄清楚这个问题” ,“一百多年前,科学家做了一次试验” 。

2、科学家经过反复研究,终于揭(iē)开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。从“反复” “终于”,你体会到什么?

“反复”写出了 ;“终于”可见

。这句话说明这项结论不是 得出来的,而是 。

3、蝙蝠和雷达有着怎样的联系?这种联系告诉人们什么?

雷达的 就像 ,雷达发出的 就像 ,雷达的 就像 。科学家就是从蝙蝠身上得到启示 。这种联系告诉人们: 。

4、自然界生物是人类老师的例子:

① 。

② 。

③ 。

二、课内阅读:《夜间飞行的秘密》节选

蝙蝠是在夜里飞行的,还能捕捉飞蛾和蚊子;而且无论怎么飞,从来没见过它跟什么东西相撞,( )使根极细的电线,它( )能灵巧地避开。难道它的眼睛特别敏锐,能在漆黑的夜里看清楚所有的东西吗?

为了弄清楚这个问题,一百多年前,科学家做了一次试验。在一间屋子里横七竖八地拉了许多绳子,

三次不同的试验证明,蝙蝠夜里飞行,靠的( )眼睛,( )用嘴和耳朵配合起来探路的。

科学家经过反复研究,终于揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。它一边飞,一边从嘴里发出一种声音。这种声音叫做超声波,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波像波浪一样向前推进,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。

1、“蝇”的音序查字法应先查的字母 ,再查音节 ;用部首查字法查 部。

2、在括号中填上恰当的关联词。

3、科学家做了 次试验,得出怎样的结论?用“ ”画出来。

4、蝙蝠的嘴和耳朵是怎样配合,完成飞行任务的?用波浪线在文中画出来。

5、飞机在夜里能够安全飞行完全靠雷达。雷达的工作原理是这样的:

三、小练笔。

自己动手查一查,阅读有关动、植物秘密的书籍,写出你对仿生科学的理解。

◎快乐阅读

苍蝇与航天飞船

令人讨厌的苍趣和宏伟的航天事业,似乎是风马牛不相及,但科学家注意到声名狼

藉的“逐臭之夫” 苍蝇,却有着惊人的嗅觉。它们能在很远的地方发现微乎其微的气味。

苍蝇的唤觉感受器分布在触角上,每个感受器是一个小腔,它与外界相通,含有感觉神经元的嗅觉杆突入其中。由于每个小腔内都有上百个神经元,所以这种感受器非常灵敏。用各种化学物质的蒸气刺激苍蝇的触角,从头部神经节引导生物电位时,可记录到不同气味的物质产生的电信号,并能测量出神经脉冲的振幅和频率。

了解了苍蝇嗅觉器官的奥秘之后,科学家们得到了启发。他们利用苍蝇嗅觉灵敏、快速的特性,仿制成功十分灵敏的小型气体分析仪。这种仪器现已安装在航天飞船的座舱内,正为揭示宇宙的奥秘而工作。

小型气体分析仪也可用来测量潜水艇和矿井里的有毒气体,以便及时发出警报。苍蝇嗅觉器官的功能原理,还可以用来改进计算机的输入装置,以及应用在气体色层分析中。

1、科学家根据苍蝇灵敏的嗅觉研制出,可以用在 ,也可以用来 ,还可以用来改进

,以及应用在 。

2、苍蝇嗅觉器官的奥秘在哪里?在文中用“ ”画出来。

3、亲爱的同学们,你仔细观察过身边的动植物的特点吗?说说你心中的小发明吧!

参考答案

◎轻松复习

一、染绿 (rǎn) 碎了(suì) 钓竿(gān)

飞溅(jiàn) 拨动(bō) 是否(fǒu)

跳蚤(zǎo) 锃亮(zèng) 耿耿于怀(gěng)

山巅(diān) 黏稠(nián) 颤巍巍(chàn)

垂柳 山洞 浪花 松针 胆小 中药 理发 欢迎

肥皂 网球 透明 分裂 失信 庆贺 早餐 叠加

三、和:hé 和气、温和 huo 暖和 huó 和面

hu 和弄 hè 附和、应和、和诗 hú 和了

四、(扇动)翅膀 (拨动)浪花 (钻入)水中

(摸)耳朵 (剪)头发 (捉)跳蚤

五、1、我的母亲是最爱微笑的,她的微笑是那么地美丽,那么地灿烂,那么地甜蜜,那么地温馨!

2、他们高兴极了,唱了一首又一首的歌,还围在一起跳舞。

3、小蘑菇钻出泥土戴一顶斗笠,像一朵朵山花在树下开放。

六、见善则迁 是谓过矣 过而能改,善莫大焉。

七、1、溪边钓鱼、江中游泳、林中玩耍 孩子们童年生活的快乐

2、秦文君 胆小 天真无邪 “我” 剃头师傅 机灵、顽皮 、胆小; 天真、可爱 儿童的天真和幼稚、童年的快乐 《男生贾里全传》《女生贾梅全传》《宝贝当家》

3、冰心 吹肥皂泡 美好想象 对大自然 母爱与童真 《繁心》《春水》《寄小读者》 做 吹 看 吹 看

4、宋庆龄 诚实守信 诚实守信

◎趣味语文

(1)前门(拒)(虎),后门(进)(狼)

(2)得道(多)(助),失道(寡)(助)

(3)前人(失)(脚),后人(把)(滑)

(4)兼听(则)(明),偏信(则)(暗)

◎预习新课

一、1、过渡句 紧承上文 引起下文

2、科学家严谨的工作态度 科学家揭开蝙蝠夜里安全飞行的秘密费了很大功夫 轻而易举 经过反复试验,反复研究得出来的

3、天线 蝙蝠的嘴巴 无线电波 蝙蝠发出的超声波 荧光屏 蝙蝠的耳朵 发明了雷达 研究生物可以对人类的发明创造有所启示

4、受蜻蜓启发,发明飞机 受蝴蝶启发,发明迷彩服

受松鼠尾巴启发,发明降落伞

二、1、Y ,再查音节 ying ;用部首查字法查 虫

2、即使 也 不是 而是

3、三 蝙蝠夜里飞行,靠的不是眼睛,而是用嘴和耳朵配合起来探路的。

4、它一边飞,一边从嘴里发出一种声音……蝙蝠就立刻改变飞行的方向。

5、雷达通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,被雷达接收到,显示在荧光屏上。从雷达的荧光屏上,驾驶员能够看清楚前方有没有障碍物,所以飞机飞行就更安全了。

三、仿生学是指模仿生物建造技术装置的科学,它是在上世纪中期才出现的一门新的边缘科学。仿生学研究生物体的结构、功能和工作原理,并将这些原理移植于工程技术之中,发明性能优越的仪器、装置和机器,创造新技术。从仿生学的诞生、发展,到现在短短几十年的时间内,它的研究成果已经非常可观。仿生学的问世开辟了独特的技术发展道路,也就是向生物界索取蓝图的道路,它大大开阔了人们的眼界,显示了极强的生命力

◎快乐阅读

1、小型气体分析仪航天飞船的座舱内 测量潜水艇和矿井里的有毒气体计算机的输入装置 气体色层分析中

2、苍蝇的嗅觉感受器分布在触角上,每个感受器是一个小腔,它与外界相通,含有感觉神经元的嗅觉杆突入其中。由于每个小腔内都有上百个神经元,所以这种感受器非常灵敏。用各种化学物质的蒸气刺激苍蝇的触角,从头部神经节引导生物电位时,可记录到不同气味的物质产生的电信号,并能测量出神经脉冲的振幅和频率。

3、植物通过叶子的很多小孔呼吸,发明叶绿体针孔式自然制氧口罩(病人专用和严重空气污染城市使用)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

暑期作业单——第14天(三升四语文)

◎轻松复习

给加点字选择正确的读音打“√”。

染绿 (lǎn rǎn) 碎了(zuì suì) 钓竿(gǎn gān)

飞溅(jiǎn jiàn) 拨动(bá bō) 是否(bù fǒu)

跳蚤(sǎo zǎo) 锃亮(cèng zèng) 耿耿于怀(gěn gěng)

山巅(dān diān) 黏稠(zhān nián) 颤巍巍(zhàn chàn)

二、看拼音写词语。

chuí liǔ shān dòng làng huā sōng zhēn

( ) ( ) ( ) ( )

dǎn xiǎo zhōng yào lǐ fà huān yíng

( ) ( ) ( ) ( )

féi zào wǎng qiú tòu míng fēn liè

( ) ( ) ( ) ( )

shī xìn qìng hè zǎo cān dié jiā

( ) ( ) ( ) ( )

三、多音字组词。

和:hé ( ) huo ( ) huó ( )

hu ( ) hè ( ) hú ( )

词语搭配。

( )翅膀 ( )浪花 ( )水中

( )耳朵 ( )头发 ( )跳蚤

按要求完成句子练习。

1、用加点词语造句。

那一个个轻清脆丽的小球,是那么圆满,那么自由,那么透明,那么美丽。

2、围绕一个意思写句子。

他们高兴极了, 。

3、仿写比喻句:

垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。

把下列名言警句补充完整。

,有过则改。——《周易》

过而不改, 。——《论语》

人谁无过? , 。——《左传》

七、根据所学知识填空。

1、《童年的水墨画》通过三首小诗,如水墨画般勾勒了 、

、 三个典型的儿童生活的剪影,表现了孩子们 。

2、《剃头大师》的作者是 ,文章写的是“我”的表弟小沙天生 ,他不敢去理发店理发,“我”给小沙理发,却把小沙的头发剪得坑坑洼洼的趣事,表达了童年时期的 。文中的“剃头大师”是指“ ”,“害人精”是指 。小沙 ;“我” 。“剃头大师”作为题目,旨在表现 、 。秦文君代表作品:《 》《 》《 》等。

3、《肥皂泡》的作者是 ,文章写的是作者怎样 ,以及因这个游戏产生的 ,表达了作者 的赞美,对 的歌颂。冰心的作品还有《 》《 》《 》。课文主要写了 肥皂泡、 肥皂泡和 肥皂泡,其中重点写的是 肥皂泡和

肥皂泡。

4、《我不能失信》讲述的是 小时候 的故事:一天早晨,宋庆龄全家准备到一个朋友家里去,临出门小庆龄想起要在当天教朋友小珍叠花篮,虽然爸爸和妈妈都劝她改天再教,可是小庆龄还是决定留下来,履行自己的诺言。故事赞美了小庆龄 的可贵品质。

◎趣味语文

一些成语由前后两个句子组成,前句和后句往往有相反或补充的意思。如“前车之覆,后车之鉴”。下面有四条这样的成语,你能补充完整吗?

(1)前门( )( ),后门( )( )

(2)得道( )( ),失道( )( )

(3)前人( )( ),后人( )( )

(4)兼听( )( ),偏信( )( )

◎预习新课

一、认真读《夜间飞行的秘密》一文,完成练习题。

1、为了弄清楚这个问题,一百多年前,科学家做了一次试验。

这句话是个 。“为了弄清楚这个问题” ,“一百多年前,科学家做了一次试验” 。

2、科学家经过反复研究,终于揭(iē)开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。从“反复” “终于”,你体会到什么?

“反复”写出了 ;“终于”可见

。这句话说明这项结论不是 得出来的,而是 。

3、蝙蝠和雷达有着怎样的联系?这种联系告诉人们什么?

雷达的 就像 ,雷达发出的 就像 ,雷达的 就像 。科学家就是从蝙蝠身上得到启示 。这种联系告诉人们: 。

4、自然界生物是人类老师的例子:

① 。

② 。

③ 。

二、课内阅读:《夜间飞行的秘密》节选

蝙蝠是在夜里飞行的,还能捕捉飞蛾和蚊子;而且无论怎么飞,从来没见过它跟什么东西相撞,( )使根极细的电线,它( )能灵巧地避开。难道它的眼睛特别敏锐,能在漆黑的夜里看清楚所有的东西吗?

为了弄清楚这个问题,一百多年前,科学家做了一次试验。在一间屋子里横七竖八地拉了许多绳子,

三次不同的试验证明,蝙蝠夜里飞行,靠的( )眼睛,( )用嘴和耳朵配合起来探路的。

科学家经过反复研究,终于揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。它一边飞,一边从嘴里发出一种声音。这种声音叫做超声波,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波像波浪一样向前推进,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。

1、“蝇”的音序查字法应先查的字母 ,再查音节 ;用部首查字法查 部。

2、在括号中填上恰当的关联词。

3、科学家做了 次试验,得出怎样的结论?用“ ”画出来。

4、蝙蝠的嘴和耳朵是怎样配合,完成飞行任务的?用波浪线在文中画出来。

5、飞机在夜里能够安全飞行完全靠雷达。雷达的工作原理是这样的:

三、小练笔。

自己动手查一查,阅读有关动、植物秘密的书籍,写出你对仿生科学的理解。

◎快乐阅读

苍蝇与航天飞船

令人讨厌的苍趣和宏伟的航天事业,似乎是风马牛不相及,但科学家注意到声名狼

藉的“逐臭之夫” 苍蝇,却有着惊人的嗅觉。它们能在很远的地方发现微乎其微的气味。

苍蝇的唤觉感受器分布在触角上,每个感受器是一个小腔,它与外界相通,含有感觉神经元的嗅觉杆突入其中。由于每个小腔内都有上百个神经元,所以这种感受器非常灵敏。用各种化学物质的蒸气刺激苍蝇的触角,从头部神经节引导生物电位时,可记录到不同气味的物质产生的电信号,并能测量出神经脉冲的振幅和频率。

了解了苍蝇嗅觉器官的奥秘之后,科学家们得到了启发。他们利用苍蝇嗅觉灵敏、快速的特性,仿制成功十分灵敏的小型气体分析仪。这种仪器现已安装在航天飞船的座舱内,正为揭示宇宙的奥秘而工作。

小型气体分析仪也可用来测量潜水艇和矿井里的有毒气体,以便及时发出警报。苍蝇嗅觉器官的功能原理,还可以用来改进计算机的输入装置,以及应用在气体色层分析中。

1、科学家根据苍蝇灵敏的嗅觉研制出,可以用在 ,也可以用来 ,还可以用来改进

,以及应用在 。

2、苍蝇嗅觉器官的奥秘在哪里?在文中用“ ”画出来。

3、亲爱的同学们,你仔细观察过身边的动植物的特点吗?说说你心中的小发明吧!

参考答案

◎轻松复习

一、染绿 (rǎn) 碎了(suì) 钓竿(gān)

飞溅(jiàn) 拨动(bō) 是否(fǒu)

跳蚤(zǎo) 锃亮(zèng) 耿耿于怀(gěng)

山巅(diān) 黏稠(nián) 颤巍巍(chàn)

垂柳 山洞 浪花 松针 胆小 中药 理发 欢迎

肥皂 网球 透明 分裂 失信 庆贺 早餐 叠加

三、和:hé 和气、温和 huo 暖和 huó 和面

hu 和弄 hè 附和、应和、和诗 hú 和了

四、(扇动)翅膀 (拨动)浪花 (钻入)水中

(摸)耳朵 (剪)头发 (捉)跳蚤

五、1、我的母亲是最爱微笑的,她的微笑是那么地美丽,那么地灿烂,那么地甜蜜,那么地温馨!

2、他们高兴极了,唱了一首又一首的歌,还围在一起跳舞。

3、小蘑菇钻出泥土戴一顶斗笠,像一朵朵山花在树下开放。

六、见善则迁 是谓过矣 过而能改,善莫大焉。

七、1、溪边钓鱼、江中游泳、林中玩耍 孩子们童年生活的快乐

2、秦文君 胆小 天真无邪 “我” 剃头师傅 机灵、顽皮 、胆小; 天真、可爱 儿童的天真和幼稚、童年的快乐 《男生贾里全传》《女生贾梅全传》《宝贝当家》

3、冰心 吹肥皂泡 美好想象 对大自然 母爱与童真 《繁心》《春水》《寄小读者》 做 吹 看 吹 看

4、宋庆龄 诚实守信 诚实守信

◎趣味语文

(1)前门(拒)(虎),后门(进)(狼)

(2)得道(多)(助),失道(寡)(助)

(3)前人(失)(脚),后人(把)(滑)

(4)兼听(则)(明),偏信(则)(暗)

◎预习新课

一、1、过渡句 紧承上文 引起下文

2、科学家严谨的工作态度 科学家揭开蝙蝠夜里安全飞行的秘密费了很大功夫 轻而易举 经过反复试验,反复研究得出来的

3、天线 蝙蝠的嘴巴 无线电波 蝙蝠发出的超声波 荧光屏 蝙蝠的耳朵 发明了雷达 研究生物可以对人类的发明创造有所启示

4、受蜻蜓启发,发明飞机 受蝴蝶启发,发明迷彩服

受松鼠尾巴启发,发明降落伞

二、1、Y ,再查音节 ying ;用部首查字法查 虫

2、即使 也 不是 而是

3、三 蝙蝠夜里飞行,靠的不是眼睛,而是用嘴和耳朵配合起来探路的。

4、它一边飞,一边从嘴里发出一种声音……蝙蝠就立刻改变飞行的方向。

5、雷达通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,被雷达接收到,显示在荧光屏上。从雷达的荧光屏上,驾驶员能够看清楚前方有没有障碍物,所以飞机飞行就更安全了。

三、仿生学是指模仿生物建造技术装置的科学,它是在上世纪中期才出现的一门新的边缘科学。仿生学研究生物体的结构、功能和工作原理,并将这些原理移植于工程技术之中,发明性能优越的仪器、装置和机器,创造新技术。从仿生学的诞生、发展,到现在短短几十年的时间内,它的研究成果已经非常可观。仿生学的问世开辟了独特的技术发展道路,也就是向生物界索取蓝图的道路,它大大开阔了人们的眼界,显示了极强的生命力

◎快乐阅读

1、小型气体分析仪航天飞船的座舱内 测量潜水艇和矿井里的有毒气体计算机的输入装置 气体色层分析中

2、苍蝇的嗅觉感受器分布在触角上,每个感受器是一个小腔,它与外界相通,含有感觉神经元的嗅觉杆突入其中。由于每个小腔内都有上百个神经元,所以这种感受器非常灵敏。用各种化学物质的蒸气刺激苍蝇的触角,从头部神经节引导生物电位时,可记录到不同气味的物质产生的电信号,并能测量出神经脉冲的振幅和频率。

3、植物通过叶子的很多小孔呼吸,发明叶绿体针孔式自然制氧口罩(病人专用和严重空气污染城市使用)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录