高考生物一轮复习第8讲酶和ATP课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考生物一轮复习第8讲酶和ATP课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 11.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 11:02:33 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第8讲 酶和ATP

第二单元 细胞代谢

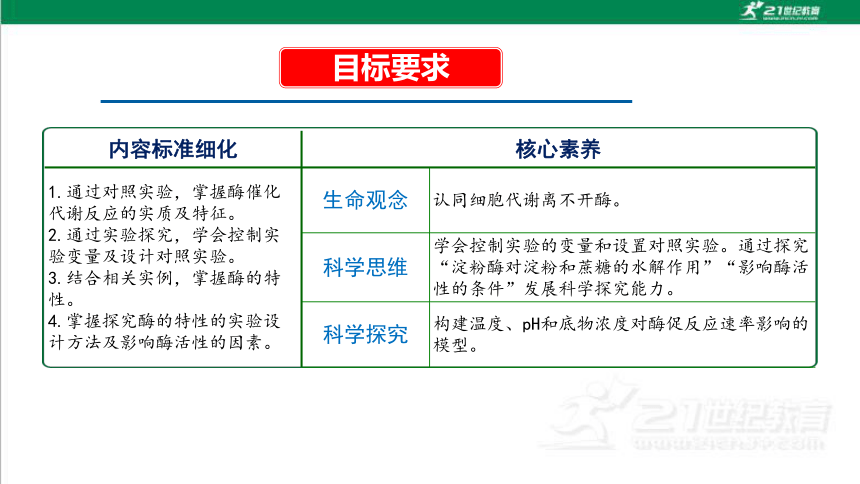

内容标准细化 核心素养

1.通过对照实验,掌握酶催化代谢反应的实质及特征。

2.通过实验探究,学会控制实验变量及设计对照实验。

3.结合相关实例,掌握酶的特性。

4.掌握探究酶的特性的实验设计方法及影响酶活性的因素。 生命观念 认同细胞代谢离不开酶。

科学思维 学会控制实验的变量和设置对照实验。通过探究“淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”“影响酶活性的条件”发展科学探究能力。

科学探究 构建温度、pH和底物浓度对酶促反应速率影响的模型。

目标要求

*

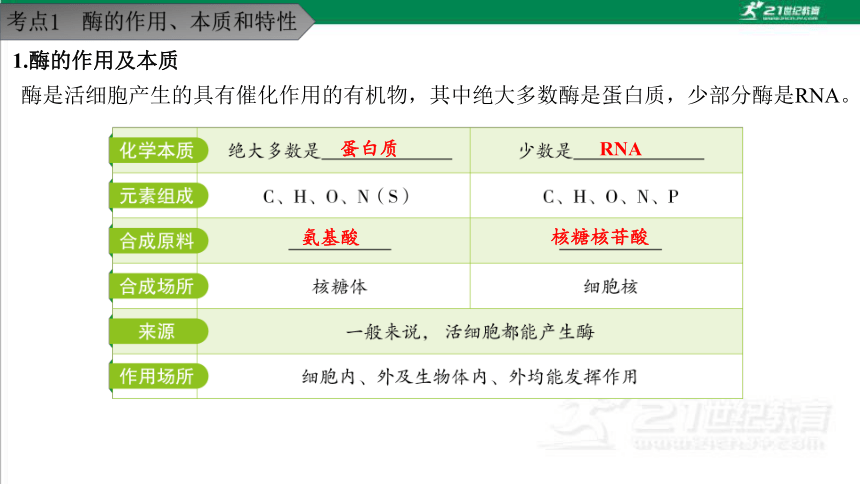

RNA

蛋白质

核糖核苷酸

氨基酸

1.酶的作用及本质

酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少部分酶是RNA。

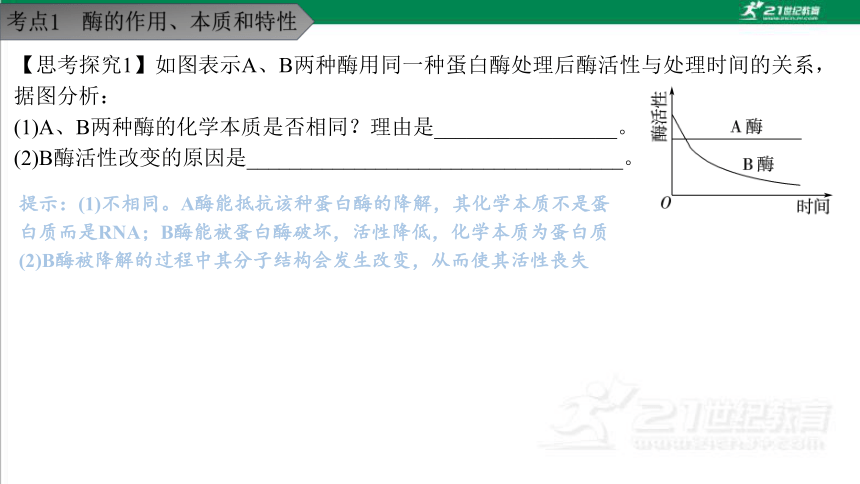

【思考探究1】如图表示A、B两种酶用同一种蛋白酶处理后酶活性与处理时间的关系,据图分析:

(1)A、B两种酶的化学本质是否相同?理由是_________________。

(2)B酶活性改变的原因是___________________________________。

提示:(1)不相同。A酶能抵抗该种蛋白酶的降解,其化学本质不是蛋白质而是RNA;B酶能被蛋白酶破坏,活性降低,化学本质为蛋白质

(2)B酶被降解的过程中其分子结构会发生改变,从而使其活性丧失

1.酶的作用及本质

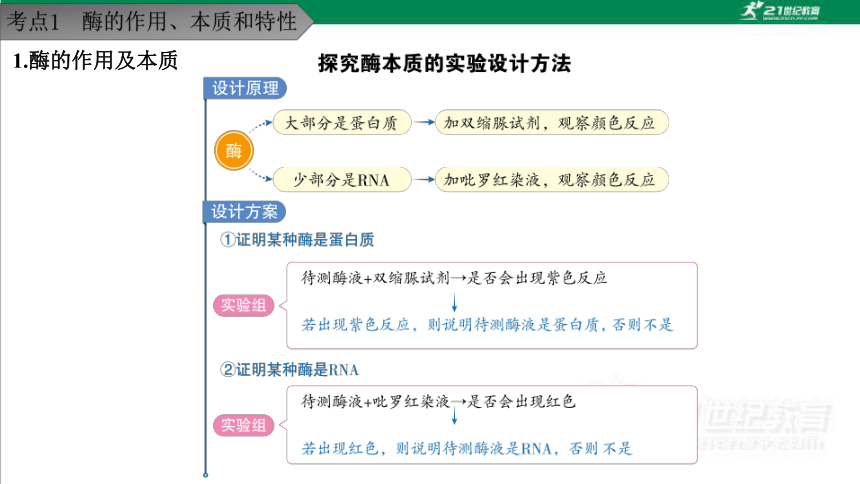

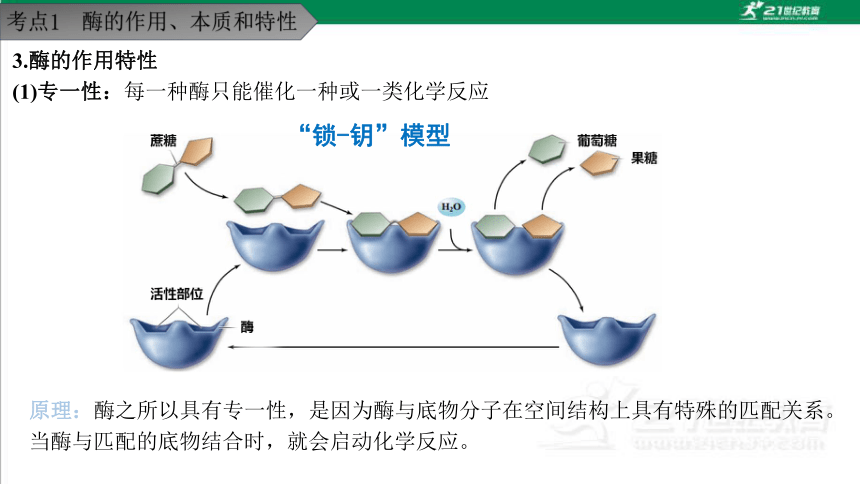

2.酶的作用机理

【提醒】酶的作用只是降低了化学反应的活化能(并未给反应物提供能量)。从而使处于容易发生化学反应的活跃状态的反应物分子增多。

*活化能(activation energy)是指分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。

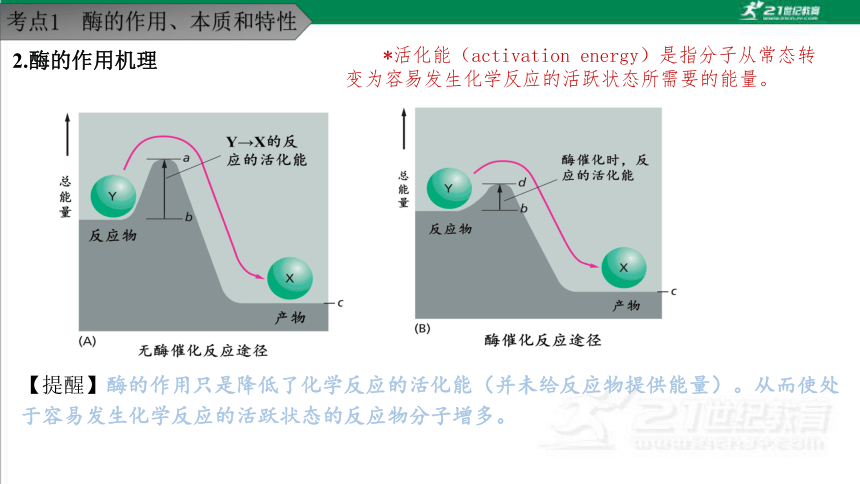

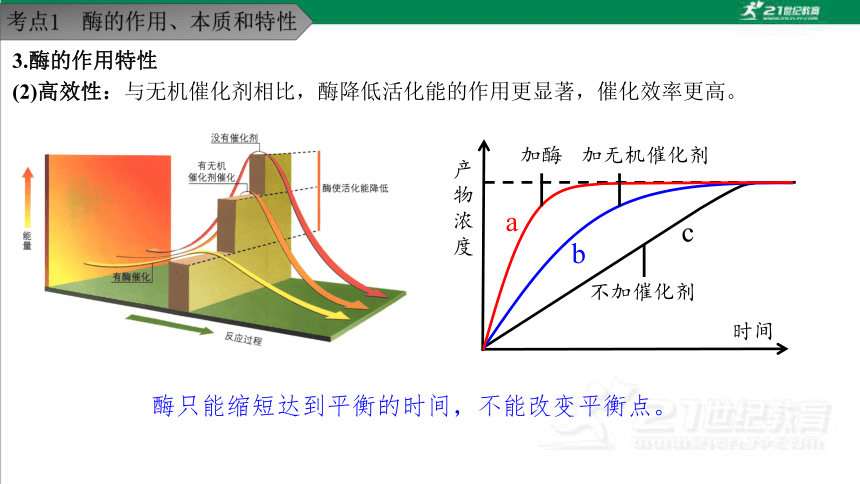

3.酶的作用特性

(1)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应

原理:酶之所以具有专一性,是因为酶与底物分子在空间结构上具有特殊的匹配关系。当酶与匹配的底物结合时,就会启动化学反应。

“锁-钥”模型

酶只能缩短达到平衡的时间,不能改变平衡点。

3.酶的作用特性

(2)高效性:与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,催化效率更高。

a

b

c

时间

产物浓度

加酶

不加催化剂

加无机催化剂

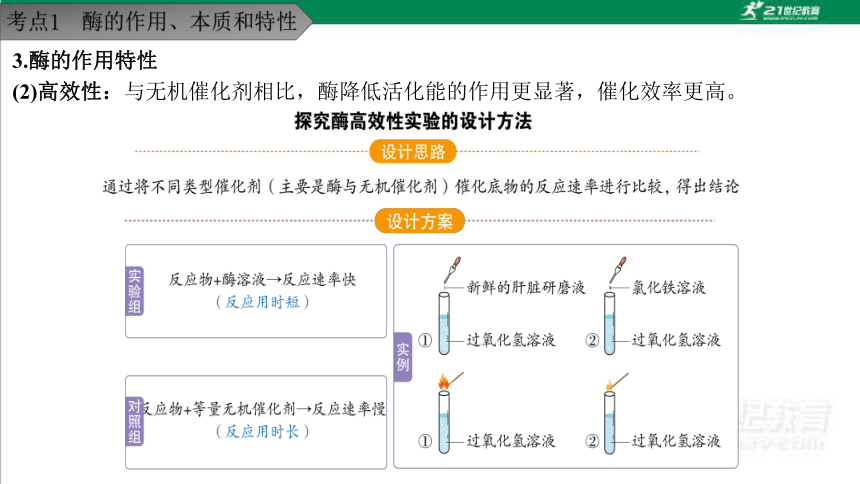

3.酶的作用特性

(2)高效性:与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,催化效率更高。

在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低。

过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。在0℃左右时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性会升高。因此,酶制剂适宜在低温下保存。

特别提醒

3.酶的作用特性

(3)作用条件比较温和(即需要适宜的温度和pH)

温度变化不影响酶的最适pH

pH变化不影响酶的最适温度

对于恒温的动物来说,同一个体,不同组织的酶的最适温度基本相同,而最适pH可能不同。

3.酶的作用特性

(3)作用条件比较温和(即需要适宜的温度和pH)

*

澄清概念

1.酶提供了反应过程所必需的活化能( )

2.酶活性的发挥离不开其特定的结构( )

3.高温和低温均能破坏酶的结构使其失去活性( )

4.酶活性最高时的温度适合酶的保存( )

5.酶在催化反应完成后立即被分解( )

6.酶只能在细胞内发挥作用( )

1.× 提示:酶的作用是降低活化能。

2.√

3.× 提示:低温不破坏酶的结构。

4.× 提示:酶适合保存在低温条件下。

5.× 提示:酶是催化剂,其在催化反应完成后不会被分解。

6.× 提示:酶在细胞内和细胞外都能发挥作用。

1.探究酶的专一性

1.探究酶的专一性

2.探究影响酶活性的条件

2.探究影响酶活性的条件

3.有关酶活性的曲线

底物有限

ab限制因素:酶浓度

bc限制因素:底物浓度

【思考探究2】酶抑制剂有两类,其中竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,从而降低酶对底物的催化效应,如模型A所示;非竞争性抑制剂与酶活性位点以外的其他位点结合,能改变酶的构型,使酶不能与底物结合,从而使酶失去催化活性,如模型B所示。

提示:(1)非竞争性抑制剂(模型B) 竞争性抑制剂(模型A)

(2)①在酶G量一定且底物浓度合适的反应体系中加入某氨基酸, 同时不断提高底物浓度,测定酶促反应速率变化 ②若酶促反应速率能恢复,则说明该氨基酸降低酶活性的作用方式属于模型A;若酶促反应速率不能恢复,则说明该氨基酸降低酶活性的作用方式属于模型B

(1)结合图示信息判断:高温、过酸、过碱对酶活性的影响与________的作用相同,通过增加底物浓度的方法可以降低或解除___________对酶的抑制作用。

(2)研究发现某氨基酸能降低酶G的活性。请设计实验探究该氨基酸降低酶G活性的作用方式属于模型A还是模型B。

①实验思路:_____________________。

②预期实验结果及结论:____________________

1.ATP的结构特性

(1)ATP由哪些化学元素组成?结构示意图、结构简式如何表示?其中的A和~分别代表什么?ATP去掉两个磷酸基团后与RNA有何关系?

1.ATP的结构特性

(2)ATP是一种高能磷酸化合物

由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因,使得“~”这种化学键不稳定,末端磷酸基团有一种离开ATP而与其他分子结合的趋势,也就是具有较高的转移势能。当ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团挟能量与其他分子结合,从而使后者发生变化。可见ATP水解的过程就是释放能量的过程,1 mol ATP水解释放的能量高达30.54kJ,所以说ATP是一种高能

磷酸化合物。

2.ATP系统的动态平衡

【归纳】ATP与ADP相互转化特点

(1)时刻不停的发生且处于动态平衡之中。

ATP、ADP在细胞内含量少,但是转化十分迅速,从而实现细胞对大量能量的需求。

(2)ATP与ADP相互转化的能量供应机制,在所有生物细胞内都是一样的,这也体现了生物界的统一性。

(3) ATP与ADP的相互转化过程中,物质可逆,能量不可逆,催化的酶、反应场所也不相同。因此不是可逆反应。

3.ATP的合成

(1)自养型细菌(蓝细菌)可通过光合作用产生ATP,硝化细菌可通过化能合成作用产生ATP;

(2)植物的非绿色部分细胞(如根尖细胞)不含叶绿体,所以只能通过呼吸作用产生ATP;

(3)哺乳动物成熟的红细胞等没有线粒体,只能通过无氧呼吸产生ATP

【提示】ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质等分子磷酸化,这在细胞中是常见的。这些分子被磷酸化后,空间结构发生变化,活性也被改变,因而可以参与各种化学反应。

3.ATP是如何供能的?

细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的

【思考探究】蛋白质磷酸化和去磷酸化是调节和控制蛋白质活力和功能的最重要的机制。某些蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化,参与细胞信号传递,调控蛋白质的活性和功能,如图所示。

提示:(1)蛋白激酶和蛋白磷酸酶 专一性 (2)吸能

(3)影响细胞信号传递,影响蛋白质功能发挥

(1)某种信号到达和信号减弱时发挥作用的酶分别是________,体现了酶的________(填特性)。

(2)蛋白激酶催化的反应属于_________(填“吸能”或“放能”)反应。

(3)蛋白质特定磷酸化位点的氨基酸缺失,会造成的结果是________________________。

*

澄清概念

1.1个ATP分子中只含有1个腺嘌呤和3个磷酸基团( )

2.ATP是生命活动的直接能源物质,但它在细胞中的含量很少( )

3.淀粉水解成葡萄糖时伴随有ATP的生成( )

4.ATP水解释放的能量可用于细胞内的吸能反应( )

5.无氧条件下,光合作用是叶肉细胞产生ATP的唯一来源( )

6.线粒体内膜、内质网膜和叶绿体中进行光反应的膜结构中都能合成ATP ( )

1.× 提示:1个ATP分子中含有1个腺嘌呤、1个核糖和3个磷酸基团。

2.√

3.× 提示:淀粉水解成葡萄糖时不合成ATP。

4.√

5.× 提示:无氧呼吸也能产生ATP。

6.× 提示:内质网膜上不能产生ATP。

易错提醒

ATP与ADP的相互转化不是可逆反应

ATP在细胞中的含量并不多

【拓展】ATP合成酶

ATP合酶广泛分布于线粒体内膜、叶绿体类囊体膜和细菌质膜上,是一种ATP驱动的质子运输体,在氧化磷酸化和光合磷酸化过程中,当质子H+顺电化学梯度流动时催化ADP和Pi合成ATP。ATP合酶由膜外球形结构域F1和膜内结构域F0组成。F1部分又由α、β、γ、δ、ε亚基组成,它的催化部位位于β亚基。

20世纪60年代到70年代,美国科学家博耶提出ATP合成依赖于γ亚基旋转产生的ATP合酶构象变化的假说。他认为:在ATP合酶中,a亚基和β亚基交替排列成六聚体,另外三个亚基则呈不对称分布;跨膜的质子浓度梯度使γ亚基转动,从而带动酶上催化部位构像的变化,使其抓住底物ADP和Pi,完成ATP的合成并将其释放。后来沃克的研究团队通过对ATP合酶F1催化结构域晶体的分析,进一步证实了博耶关于ATP合成机制假说的正确性,他们因此获得了1997年的诺贝尔化学奖。

对点练习:ATP酶复合体存在于生物膜上,其主要功能是将生物膜一侧的H+搬运到另一侧,并催化ATP的形成。如图所示,ATP酶复合体的结构和主要功能。下列相关分析正确的是( )

A. 叶绿体基粒上存在ATP酶复合体,在光下,叶肉细胞不需呼吸作

用提供能量

B. 原核细胞无叶绿体和线粒体,因此原核细胞中无ATP酶复合体

C. ATP酶复合体具有的功能说明膜蛋白具有运输和催化作用

D. ATP酶复合体在线粒体中参与有氧呼吸的第二阶段和第三阶段

C

【解析】叶绿体基粒上存在ATP酶复合体,但光下植物的叶肉细胞也要进行呼吸作用为其生命活动提供能量,A项错误;原核细胞虽无叶绿体和线粒体,但也有ATP产生,因此原核细胞中也有ATP酶复合体,很可能是位于细胞膜上,B项错误;因为ATP酶复合体存在于生物膜上,所以ATP酶复合体应该只参与有氧呼吸的第三阶段,D项错误。

【拓展】ATP合成酶

第8讲 酶和ATP

第二单元 细胞代谢

内容标准细化 核心素养

1.通过对照实验,掌握酶催化代谢反应的实质及特征。

2.通过实验探究,学会控制实验变量及设计对照实验。

3.结合相关实例,掌握酶的特性。

4.掌握探究酶的特性的实验设计方法及影响酶活性的因素。 生命观念 认同细胞代谢离不开酶。

科学思维 学会控制实验的变量和设置对照实验。通过探究“淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”“影响酶活性的条件”发展科学探究能力。

科学探究 构建温度、pH和底物浓度对酶促反应速率影响的模型。

目标要求

*

RNA

蛋白质

核糖核苷酸

氨基酸

1.酶的作用及本质

酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少部分酶是RNA。

【思考探究1】如图表示A、B两种酶用同一种蛋白酶处理后酶活性与处理时间的关系,据图分析:

(1)A、B两种酶的化学本质是否相同?理由是_________________。

(2)B酶活性改变的原因是___________________________________。

提示:(1)不相同。A酶能抵抗该种蛋白酶的降解,其化学本质不是蛋白质而是RNA;B酶能被蛋白酶破坏,活性降低,化学本质为蛋白质

(2)B酶被降解的过程中其分子结构会发生改变,从而使其活性丧失

1.酶的作用及本质

2.酶的作用机理

【提醒】酶的作用只是降低了化学反应的活化能(并未给反应物提供能量)。从而使处于容易发生化学反应的活跃状态的反应物分子增多。

*活化能(activation energy)是指分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。

3.酶的作用特性

(1)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应

原理:酶之所以具有专一性,是因为酶与底物分子在空间结构上具有特殊的匹配关系。当酶与匹配的底物结合时,就会启动化学反应。

“锁-钥”模型

酶只能缩短达到平衡的时间,不能改变平衡点。

3.酶的作用特性

(2)高效性:与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,催化效率更高。

a

b

c

时间

产物浓度

加酶

不加催化剂

加无机催化剂

3.酶的作用特性

(2)高效性:与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,催化效率更高。

在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低。

过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。在0℃左右时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性会升高。因此,酶制剂适宜在低温下保存。

特别提醒

3.酶的作用特性

(3)作用条件比较温和(即需要适宜的温度和pH)

温度变化不影响酶的最适pH

pH变化不影响酶的最适温度

对于恒温的动物来说,同一个体,不同组织的酶的最适温度基本相同,而最适pH可能不同。

3.酶的作用特性

(3)作用条件比较温和(即需要适宜的温度和pH)

*

澄清概念

1.酶提供了反应过程所必需的活化能( )

2.酶活性的发挥离不开其特定的结构( )

3.高温和低温均能破坏酶的结构使其失去活性( )

4.酶活性最高时的温度适合酶的保存( )

5.酶在催化反应完成后立即被分解( )

6.酶只能在细胞内发挥作用( )

1.× 提示:酶的作用是降低活化能。

2.√

3.× 提示:低温不破坏酶的结构。

4.× 提示:酶适合保存在低温条件下。

5.× 提示:酶是催化剂,其在催化反应完成后不会被分解。

6.× 提示:酶在细胞内和细胞外都能发挥作用。

1.探究酶的专一性

1.探究酶的专一性

2.探究影响酶活性的条件

2.探究影响酶活性的条件

3.有关酶活性的曲线

底物有限

ab限制因素:酶浓度

bc限制因素:底物浓度

【思考探究2】酶抑制剂有两类,其中竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,从而降低酶对底物的催化效应,如模型A所示;非竞争性抑制剂与酶活性位点以外的其他位点结合,能改变酶的构型,使酶不能与底物结合,从而使酶失去催化活性,如模型B所示。

提示:(1)非竞争性抑制剂(模型B) 竞争性抑制剂(模型A)

(2)①在酶G量一定且底物浓度合适的反应体系中加入某氨基酸, 同时不断提高底物浓度,测定酶促反应速率变化 ②若酶促反应速率能恢复,则说明该氨基酸降低酶活性的作用方式属于模型A;若酶促反应速率不能恢复,则说明该氨基酸降低酶活性的作用方式属于模型B

(1)结合图示信息判断:高温、过酸、过碱对酶活性的影响与________的作用相同,通过增加底物浓度的方法可以降低或解除___________对酶的抑制作用。

(2)研究发现某氨基酸能降低酶G的活性。请设计实验探究该氨基酸降低酶G活性的作用方式属于模型A还是模型B。

①实验思路:_____________________。

②预期实验结果及结论:____________________

1.ATP的结构特性

(1)ATP由哪些化学元素组成?结构示意图、结构简式如何表示?其中的A和~分别代表什么?ATP去掉两个磷酸基团后与RNA有何关系?

1.ATP的结构特性

(2)ATP是一种高能磷酸化合物

由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因,使得“~”这种化学键不稳定,末端磷酸基团有一种离开ATP而与其他分子结合的趋势,也就是具有较高的转移势能。当ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团挟能量与其他分子结合,从而使后者发生变化。可见ATP水解的过程就是释放能量的过程,1 mol ATP水解释放的能量高达30.54kJ,所以说ATP是一种高能

磷酸化合物。

2.ATP系统的动态平衡

【归纳】ATP与ADP相互转化特点

(1)时刻不停的发生且处于动态平衡之中。

ATP、ADP在细胞内含量少,但是转化十分迅速,从而实现细胞对大量能量的需求。

(2)ATP与ADP相互转化的能量供应机制,在所有生物细胞内都是一样的,这也体现了生物界的统一性。

(3) ATP与ADP的相互转化过程中,物质可逆,能量不可逆,催化的酶、反应场所也不相同。因此不是可逆反应。

3.ATP的合成

(1)自养型细菌(蓝细菌)可通过光合作用产生ATP,硝化细菌可通过化能合成作用产生ATP;

(2)植物的非绿色部分细胞(如根尖细胞)不含叶绿体,所以只能通过呼吸作用产生ATP;

(3)哺乳动物成熟的红细胞等没有线粒体,只能通过无氧呼吸产生ATP

【提示】ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质等分子磷酸化,这在细胞中是常见的。这些分子被磷酸化后,空间结构发生变化,活性也被改变,因而可以参与各种化学反应。

3.ATP是如何供能的?

细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的

【思考探究】蛋白质磷酸化和去磷酸化是调节和控制蛋白质活力和功能的最重要的机制。某些蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化,参与细胞信号传递,调控蛋白质的活性和功能,如图所示。

提示:(1)蛋白激酶和蛋白磷酸酶 专一性 (2)吸能

(3)影响细胞信号传递,影响蛋白质功能发挥

(1)某种信号到达和信号减弱时发挥作用的酶分别是________,体现了酶的________(填特性)。

(2)蛋白激酶催化的反应属于_________(填“吸能”或“放能”)反应。

(3)蛋白质特定磷酸化位点的氨基酸缺失,会造成的结果是________________________。

*

澄清概念

1.1个ATP分子中只含有1个腺嘌呤和3个磷酸基团( )

2.ATP是生命活动的直接能源物质,但它在细胞中的含量很少( )

3.淀粉水解成葡萄糖时伴随有ATP的生成( )

4.ATP水解释放的能量可用于细胞内的吸能反应( )

5.无氧条件下,光合作用是叶肉细胞产生ATP的唯一来源( )

6.线粒体内膜、内质网膜和叶绿体中进行光反应的膜结构中都能合成ATP ( )

1.× 提示:1个ATP分子中含有1个腺嘌呤、1个核糖和3个磷酸基团。

2.√

3.× 提示:淀粉水解成葡萄糖时不合成ATP。

4.√

5.× 提示:无氧呼吸也能产生ATP。

6.× 提示:内质网膜上不能产生ATP。

易错提醒

ATP与ADP的相互转化不是可逆反应

ATP在细胞中的含量并不多

【拓展】ATP合成酶

ATP合酶广泛分布于线粒体内膜、叶绿体类囊体膜和细菌质膜上,是一种ATP驱动的质子运输体,在氧化磷酸化和光合磷酸化过程中,当质子H+顺电化学梯度流动时催化ADP和Pi合成ATP。ATP合酶由膜外球形结构域F1和膜内结构域F0组成。F1部分又由α、β、γ、δ、ε亚基组成,它的催化部位位于β亚基。

20世纪60年代到70年代,美国科学家博耶提出ATP合成依赖于γ亚基旋转产生的ATP合酶构象变化的假说。他认为:在ATP合酶中,a亚基和β亚基交替排列成六聚体,另外三个亚基则呈不对称分布;跨膜的质子浓度梯度使γ亚基转动,从而带动酶上催化部位构像的变化,使其抓住底物ADP和Pi,完成ATP的合成并将其释放。后来沃克的研究团队通过对ATP合酶F1催化结构域晶体的分析,进一步证实了博耶关于ATP合成机制假说的正确性,他们因此获得了1997年的诺贝尔化学奖。

对点练习:ATP酶复合体存在于生物膜上,其主要功能是将生物膜一侧的H+搬运到另一侧,并催化ATP的形成。如图所示,ATP酶复合体的结构和主要功能。下列相关分析正确的是( )

A. 叶绿体基粒上存在ATP酶复合体,在光下,叶肉细胞不需呼吸作

用提供能量

B. 原核细胞无叶绿体和线粒体,因此原核细胞中无ATP酶复合体

C. ATP酶复合体具有的功能说明膜蛋白具有运输和催化作用

D. ATP酶复合体在线粒体中参与有氧呼吸的第二阶段和第三阶段

C

【解析】叶绿体基粒上存在ATP酶复合体,但光下植物的叶肉细胞也要进行呼吸作用为其生命活动提供能量,A项错误;原核细胞虽无叶绿体和线粒体,但也有ATP产生,因此原核细胞中也有ATP酶复合体,很可能是位于细胞膜上,B项错误;因为ATP酶复合体存在于生物膜上,所以ATP酶复合体应该只参与有氧呼吸的第三阶段,D项错误。

【拓展】ATP合成酶

同课章节目录