安徽省六安第一中学2024-2025学年高一下学期期末考试 生物试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 安徽省六安第一中学2024-2025学年高一下学期期末考试 生物试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 792.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

六安一中2025年春学期高一年级期末考试

生物试卷

时间:75分钟 分值:100分

选择题(每题3分,15小题,共45分)

1.为了体验“假说—演绎”的步骤,以玉米为研究对象,研究非甜和甜粒(D、d),高茎和矮茎(H、h)这两对独立遗传的相对性状的遗传规律。将纯合的非甜矮茎植株与纯合的甜粒高茎植株杂交,F1全表现为非甜高茎,并对F1部分进行了自交、部分进行测交实验,下列说法正确的是( )

A.由F1自交后代F2出现了重组型,可以推测F1产生配子时,D、d与H、h可能自由组合

B.F1测交实验子代表型及比例约为非甜高茎∶非甜矮茎∶甜粒高茎∶甜粒矮茎=1∶1∶1∶1,这属于演绎的过程

C.若F2两对性状的分离比均是3∶1,则这两对基因一定遵循基因自由组合定律

D.由于玉米不是闭花授粉植物,因此若进行杂交实验只需要进行人工传粉即可

2.甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR)。育种工作者欲将甲培育成抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种,设计了下列育种方案,合理的是( )

①将甲与乙杂交,再自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株

②将甲与乙杂交,F1与甲回交,选F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代;再将选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株

③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为二倍体,从中选取抗稻瘟病植株

④向甲的一条染色体上转入抗稻瘟病基因,筛选转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.某开红花豌豆植株的一条染色体发生片段缺失且多了一条染色体,研究发现无正常染色体的花粉不育(无活性),在减数分裂时,三条染色体可以随机两两联会并正常分离,剩余的一条随机移向细胞一极,基因B控制红花性状,基因b控制白花性状,如图所示,下列有关说法正确的是( )

A.如果该植株自交,其后代的性状表现一般是红花∶白花=30∶1

B.用光学显微镜可观察到该植株根尖分生区细胞中三条染色体联会的情况

C.该植株减数分裂能产生BB、Bb、B、b四种雄配子且比例为1∶1∶1∶1

D.该植株为父本,正常植株为母本,则杂交后代中有2/5含缺失染色体

4.长翅红眼雄蝇与长翅白眼雌蝇交配,产下一只染色体组成为XXY的残翅白眼雌蝇。已知翅长、眼色基因分别位于常染色体(A一长翅,a一残翅)和X染色体(B一红眼,b一白眼)上,在没有基因突变的情况下,下列分析正确的是( )

A.该白眼雌蝇体细胞中染色体条数一定为9条

B.产生该白眼雌蝇可能是父本雄蝇减数第一次分裂出错,XY同源染色体没有分离,产生异常的精子XY与正常卵细胞结合

C.产生该白眼雌蝇可能是母本雌蝇仅减数第一次分裂出错,此时于亲代雌蝇参与受精的卵细胞一起产生的三个极体基因型可能为AXb,AXb,a

D.产生该白眼雌蝇可能是母本雌蝇仅减数第二次分裂出错,此时于亲代雌蝇参与受精的卵细胞一起产生的三个极体基因型可能为AXb,AXb,a

5.科研人员对噬菌体M的入侵和扩散策略进行了研究,用三组培养基分别培养枯草杆菌的S型菌株、R型菌株和混合培养S型+R型菌株,一段时间后,向三组培养基中接入噬菌体M,测定并记录180 min内枯草杆菌的相对含量变化,结果如右图。下列叙述错误的是( )

注:枯草杆菌S型菌株对噬菌体M敏感,噬菌体M能特异性地侵染S型菌株,枯草杆菌R型菌株对噬菌体M不敏感。

A.子代噬菌体M的合成原料来自枯草杆菌,噬菌体M的外壳蛋白由噬菌体基因编码

B.枯草杆菌S型和R型菌株对噬菌体M的敏感性不同,根本原因是两者遗传物质不同

C.S型菌株的DNA+R型菌株混合培养一段时间后接入噬菌体M,枯草杆菌的相对含量将上升

D.实验结果说明:枯草杆菌R型菌株与S型菌株混合培养会导致R型菌株对噬菌体M的抗性降低

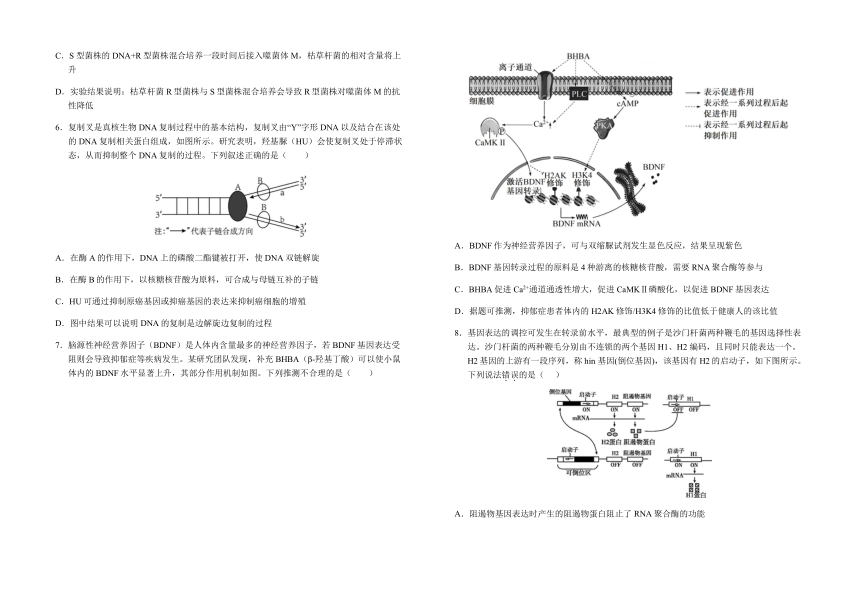

6.复制叉是真核生物DNA复制过程中的基本结构,复制叉由“Y”字形DNA以及结合在该处的DNA复制相关蛋白组成,如图所示。研究表明,羟基脲(HU)会使复制叉处于停滞状态,从而抑制整个DNA复制的过程。下列叙述正确的是( )

A.在酶A的作用下,DNA上的磷酸二酯键被打开,使DNA双链解旋

B.在酶B的作用下,以核糖核苷酸为原料,可合成与母链互补的子链

C.HU可通过抑制原癌基因或抑癌基因的表达来抑制癌细胞的增殖

D.图中结果可以说明DNA的复制是边解旋边复制的过程

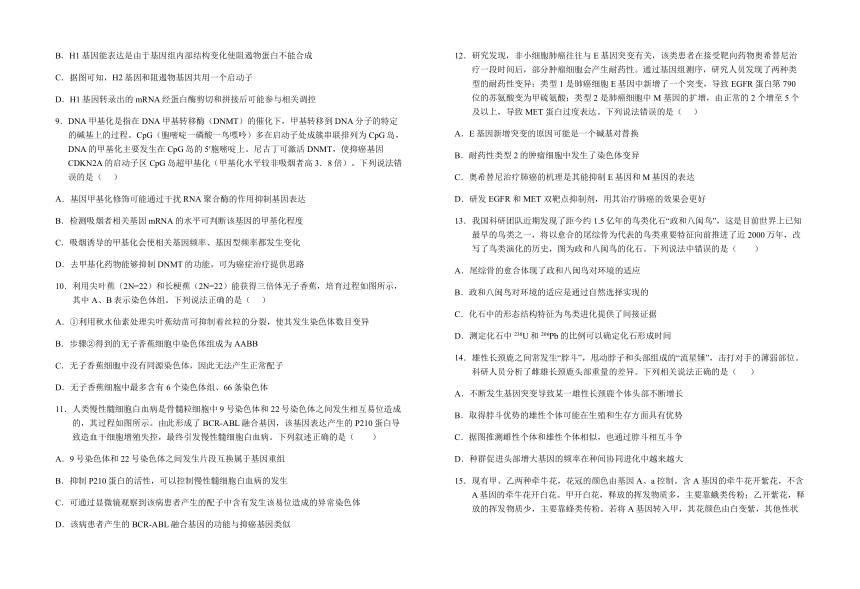

7.脑源性神经营养因子(BDNF)是人体内含量最多的神经营养因子,若BDNF基因表达受阻则会导致抑郁症等疾病发生。某研究团队发现,补充BHBA(β-羟基丁酸)可以使小鼠体内的BDNF水平显著上升,其部分作用机制如图。下列推测不合理的是( )

A.BDNF作为神经营养因子,可与双缩脲试剂发生显色反应,结果呈现紫色

B.BDNF基因转录过程的原料是4种游离的核糖核苷酸,需要RNA聚合酶等参与

C.BHBA促进Ca2+通道通透性增大,促进CaMKⅡ磷酸化,以促进BDNF基因表达

D.据题可推测,抑郁症患者体内的H2AK修饰/H3K4修饰的比值低于健康人的该比值

8.基因表达的调控可发生在转录前水平,最典型的例子是沙门杆菌两种鞭毛的基因选择性表达。沙门杆菌的两种鞭毛分别由不连锁的两个基因H1、H2 编码,且同时只能表达一个。H2基因的上游有一段序列,称hin 基因(倒位基因),该基因有H2的启动子,如下图所示。下列说法错误的是( )

A.阻遏物基因表达时产生的阻遏物蛋白阻止了RNA聚合酶的功能

B.H1基因能表达是由于基因组内部结构变化使阻遏物蛋白不能合成

C.据图可知,H2基因和阻遏物基因共用一个启动子

D.H1基因转录出的mRNA经蛋白酶剪切和拼接后可能参与相关调控

9.DNA甲基化是指在DNA甲基转移酶(DNMT)的催化下,甲基转移到DNA分子的特定的碱基上的过程。CpG(胞嘧啶一磷酸一鸟嘌呤)多在启动子处成簇串联排列为CpG岛,DNA的甲基化主要发生在CpG岛的5′胞嘧啶上。尼古丁可激活DNMT,使抑癌基因CDKN2A的启动子区CpG岛超甲基化(甲基化水平较非吸烟者高3.8倍)。下列说法错误的是( )

A.基因甲基化修饰可能通过干扰RNA聚合酶的作用抑制基因表达

B.检测吸烟者相关基因mRNA的水平可判断该基因的甲基化程度

C.吸烟诱导的甲基化会使相关基因频率、基因型频率都发生变化

D.去甲基化药物能够抑制DNMT的功能,可为癌症治疗提供思路

10.利用尖叶蕉(2N=22)和长梗蕉(2N=22)能获得三倍体无子香蕉,培育过程如图所示,其中A、B表示染色体组。下列说法正确的是( )

A.①利用秋水仙素处理尖叶蕉幼苗可抑制着丝粒的分裂,使其发生染色体数目变异

B.步骤②得到的无子香蕉细胞中染色体组成为AABB

C.无子香蕉细胞中没有同源染色体,因此无法产生正常配子

D.无子香蕉细胞中最多含有6个染色体组、66条染色体

11.人类慢性髓细胞白血病是骨髓粒细胞中9号染色体和22号染色体之间发生相互易位造成的,其过程如图所示。由此形成了BCR-ABL融合基因,该基因表达产生的P210蛋白导致造血干细胞增殖失控,最终引发慢性髓细胞白血病。下列叙述正确的是( )

A.9号染色体和22号染色体之间发生片段互换属于基因重组

B.抑制P210蛋白的活性,可以控制慢性髓细胞白血病的发生

C.可通过显微镜观察到该病患者产生的配子中含有发生该易位造成的异常染色体

D.该病患者产生的BCR-ABL融合基因的功能与抑癌基因类似

12.研究发现,非小细胞肺癌往往与 E基因突变有关,该类患者在接受靶向药物奥希替尼治疗一段时间后,部分肿瘤细胞会产生耐药性。通过基因组测序,研究人员发现了两种类型的耐药性变异:类型 1 是肺癌细胞E基因中新增了一个突变,导致 EGFR 蛋白第 790位的苏氨酸变为甲硫氨酸;类型2 是肺癌细胞中 M 基因的扩增,由正常的2个增至5个及以上,导致MET 蛋白过度表达。下列说法错误的是( )

A.E基因新增突变的原因可能是一个碱基对替换

B.耐药性类型2的肿瘤细胞中发生了染色体变异

C.奥希替尼治疗肺癌的机理是其能抑制E基因和M基因的表达

D.研发EGFR 和MET 双靶点抑制剂,用其治疗肺癌的效果会更好

13.我国科研团队近期发现了距今约1.5亿年的鸟类化石“政和八闽鸟”,这是目前世界上已知最早的鸟类之一,将以愈合的尾综骨为代表的鸟类重要特征向前推进了近2000万年,改写了鸟类演化的历史,图为政和八闽鸟的化石。下列说法中错误的是( )

A.尾综骨的愈合体现了政和八闽鸟对环境的适应

B.政和八闽鸟对环境的适应是通过自然选择实现的

C.化石中的形态结构特征为鸟类进化提供了间接证据

D.测定化石中238U和206Pb的比例可以确定化石形成时间

14.雄性长颈鹿之间常发生“脖斗”,甩动脖子和头部组成的“流星锤”,击打对手的薄弱部位。科研人员分析了雌雄长颈鹿头部重量的差异。下列相关说法正确的是( )

A.不断发生基因突变导致某一雄性长颈鹿个体头部不断增长

B.取得脖斗优势的雄性个体可能在生殖和生存方面具有优势

C.据图推测雌性个体和雄性个体相似,也通过脖斗相互斗争

D.种群促进头部增大基因的频率在种间协同进化中越来越大

15.现有甲、乙两种牵牛花,花冠的颜色由基因A、a控制。含A基因的牵牛花开紫花,不含A基因的牵牛花开白花。甲开白花,释放的挥发物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,释放的挥发物质少,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。根据上述材料,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离具有重要作用

B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快

C.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群的基因库未发生改变

D.甲释放的挥发物是吸引蛾类传粉的决定性因素

二、解答题(除标注外,每空两分,共55分)

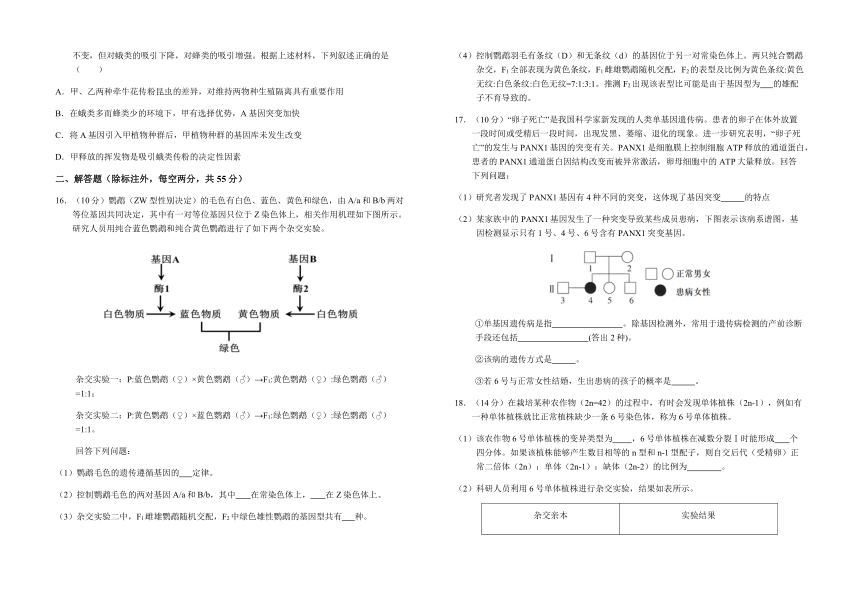

16.(10分)鹦鹉(ZW型性别决定)的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由A/a和B/b两对等位基因共同决定,其中有一对等位基因只位于Z染色体上,相关作用机理如下图所示。研究人员用纯合蓝色鹦鹉和纯合黄色鹦鹉进行了如下两个杂交实验。

杂交实验一:P:蓝色鹦鹉(♀)×黄色鹦鹉(♂)→F1:黄色鹦鹉(♀):绿色鹦鹉(♂)=1:1;

杂交实验二:P:黄色鹦鹉(♀)×蓝色鹦鹉(♂)→F1:绿色鹦鹉(♀):绿色鹦鹉(♂)=1:1。

回答下列问题:

(1)鹦鹉毛色的遗传遵循基因的 定律。

(2)控制鹦鹉毛色的两对基因A/a和B/b,其中 在常染色体上, 在Z染色体上。

(3)杂交实验二中,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2中绿色雄性鹦鹉的基因型共有 种。

(4)控制鹦鹉羽毛有条纹(D)和无条纹(d)的基因位于另一对常染色体上。两只纯合鹦鹉杂交,F1全部表现为黄色条纹,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为黄色条纹:黄色无纹:白色条纹:白色无纹=7:1:3:1。推测F2出现该表型比可能是由于基因型为 的雄配子不育导致的。

17.(10分)“卵子死亡”是我国科学家新发现的人类单基因遗传病。患者的卵子在体外放置一段时间或受精后一段时间,出现发黑、萎缩、退化的现象。进一步研究表明,“卵子死亡”的发生与PANX1基因的突变有关。PANX1是细胞膜上控制细胞ATP释放的通道蛋白,患者的PANX1通道蛋白因结构改变而被异常激活,卵母细胞中的ATP大量释放。回答下列问题:

(1)研究者发现了PANX1基因有4种不同的突变,这体现了基因突变 的特点

(2)某家族中的PANX1基因发生了一种突变导致某些成员患病,下图表示该病系谱图,基因检测显示只有1号、4号、6号含有PANX1突变基因。

①单基因遗传病是指 。除基因检测外,常用于遗传病检测的产前诊断手段还包括 (答出2种)。

②该病的遗传方式是 。

③若6号与正常女性结婚,生出患病的孩子的概率是 。

18.(14分)在栽培某种农作物(2n=42)的过程中,有时会发现单体植株(2n-1),例如有一种单体植株就比正常植株缺少一条6号染色体,称为6号单体植株。

(1)该农作物6号单体植株的变异类型为 ,6号单体植株在减数分裂Ⅰ时能形成 个四分体。如果该植株能够产生数目相等的n型和n-1型配子,则自交后代(受精卵)正常二倍体(2n):单体(2n-1):缺体(2n-2)的比例为 。

(2)科研人员利用6号单体植株进行杂交实验,结果如表所示。

杂交亲本 实验结果

6号单体(♀)×正常二倍体(♂) 子代中单体占75%,正常二倍体占25%

6号单体(♂)×正常二倍体(♀) 子代中单体占4%,正常二倍体占96%

由两组杂交实验结果可知:6号单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子 (填“多于”或“少于”)n型配子,造成此结果的原因可能是6号单体的6号染色体在减数分裂Ⅰ过程中往往因 而丢失;n-1型配子对外界环境敏感,尤其是其中的 (填“雌”或“雄”)配子育性很低。

(3)现有该农作物的两个品种,甲品种抗病但其他性状较差(抗病基因R位于6号染色体上),乙品种不抗病但其他性状优良,为获得抗病且其他性状优良的品种,理想的育种方案是:以乙品种6号单体植株为 (填“父本”或“母本”)与甲品种杂交,在其后代中选出单体,再连续多代与乙品种6号单体杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单体植株,最后使该单体自交,在后代中筛选出所需品种。

19.(11分)下图揭示了乳腺癌细胞增殖的一种调控机制:图中的miRNA是一种小分子RNA,该miRNA与RISC蛋白结合形成的RISC-miRNA复合物可以使IGFL1基因转录产生的mRNA 降解,而IGFL2-AS1基因的转录产物可竞争性结合该miRNA,并诱其降解,炎症因子(TNFα)可以诱导KLF5蛋白的表达,KLF5蛋白能诱导IGFL2-AS1基因和IGFL1基因的转录,①~⑦代表相关生理过程,回答下列问题:

(1)图中①~⑦生理过程中表示转录的是 ,该过程所需的酶是 。

(2)图中所示的miRNA既可以与IGFL2-AS1基因转录的产物结合,又可以与RISC结形成RISC-miRNA复合物,进而与IGFL1基因转录的产物结合,如果提高IGFL2-AS基因转录水平,对⑦过程具有 作用,进而对乳腺癌细胞增殖有 作用,依据上述内容,请提出对治疗乳腺癌药物研发的建议: (3分)。

20.(10分)从化石分析得知,距今1000年前,某山林曾生活着A、B、C三个品种的彩蝶,三个品种的彩蝶性状差异很大,分别集中分布于该山林的甲、乙、丙三个区域,如下图所示。距今500年前,在乙、丙两区之间曾出现过一条宽阔的大河,如今大河早已干涸,该山林甲、乙区域依然保留A、B彩蝶,丙区域原有C品种性状的彩蝶已经绝迹,出现了是一种新性状的彩蝶(D彩蝶),且甲、乙两区结合处的A、B彩蝶依然能互相交配产生可育后代,乙、丙两区结合处的B、D彩蝶能杂交,但所产受精卵不能发育成幼虫。请回答下列问题:

(1)彩蝶B种群中某性状由一对等位基因B、b控制,且B对b完全显性,该种群基因型频率:BB、Bb、bb分别为20%、50%、30%。因为环境改变,一年后表现显性性状的个体数量增加了10%,表现为隐性性状的个体数量减少了10%,则一年后,该种群中b的基因频率为 (保留小数点后一位),经过这一年,该彩蝶种群进化了吗? (填“进化了”或“没进化”)。

(2)根据资料可推测,D是由C进化来的。在进化过程中,C种群中出现的 给进化提供了原材料,且由于大河出现导致的地理隔离,使C种群无法与A、B种群进行基因交流;丙区的环境与甲、乙区不同,所以自然选择的方向就不同,在自然选择的作用下,C种群的 定向改变;久而久之,C种群的基因库就变得与A、B种群有明显差异,最后与A、B种群产生了 ,这就标志着C彩蝶已经进化成了一个新物种—D彩蝶。

六安一中2025年春学期高一年级期末考试

生物试卷参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C D D C D D D C D

题号 11 12 13 14 15

答案 B C C B A

1.A

【详解】A、由F1自交后代F2出现了重组类型,可以推测F1产生配子时,控制不同性状的基因进行了重新组合,即D、d与H、h可能自由组合,A正确;B、F1测交实验子代表现型及比例约为非甜高茎∶非甜矮茎∶甜粒高茎∶甜粒矮茎=1∶1∶1∶1,这属于实验验证的过程,B错误;C、若F2两对性状的分离比均是3∶1,这两对基因不一定遵循基因自由组合定律,一定遵循基因分离定律,C错误;D、玉米是雌雄同株异花授粉植物,要进行杂交实验需要进行人工去雄,套袋等操作,D错误。故选A。

2.C

【详解】①甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR),两者杂交,子代为优良性状的杂合子,以及抗稻瘟病(Rr),若让其不断自交,每代均选取抗稻瘟病植株,则得到的子代为抗稻瘟病植株,但其他性状不一定是优良性状的纯合子,①错误;

②将甲与乙杂交,F1与甲回交,F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代,可得到其他许多优良性状的纯合品种水稻,但抗稻瘟病植株可能为纯合子或杂合子,再将选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株,可得到抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种,②正确;

③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为纯合二倍体,从中选取抗稻瘟病且其他许多优良性状的纯合植物,为所需新品种,只选取抗稻瘟病植株,不能保证其他性状优良纯合,③错误;④甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,向甲转入抗稻瘟病基因,则抗稻瘟病性状相当于杂合,对转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株,可获得所需新品种,④正确。综上所述,②④正确,即C正确,ABD错误。故选C。

3.D

【详解】A、如果该植株自交,雌配子的种类及比例为BB∶Bb∶B∶b=1∶2∶2∶1,雄配子的种类及比例为BB∶Bb∶B∶b=1∶2∶1∶1(由于无正常染色体的花粉不育,因此只含缺失染色体的花粉不育),后代开白花的比例为1/6×1/5=1/30,所以后代的性状表现及比例一般是红花∶白花=29∶1,A错误;B、联会是减数分裂特有的现象,但根尖细胞不能进行减数分裂,因此不能观察到该植株根尖分生区细胞中三条染色体联会的情况,B错误;C、根据分析可知,该植株产生的雄配子种类及比例为BB∶Bb∶B∶b=1∶2∶1∶1,C错误;D、由于无正常染色体的花粉不育(无活性),则若以该植株为父本,产生雄配子的种类及比例为BB∶Bb∶B∶b=1∶2∶1∶1,正常植株为母本(产生的配子只含有该对染色体中的一条),则与雄配子BB结合的子代一定含有缺失染色体,与雄配子Bb结合的子代一半含有缺失染色体,故杂交后代中有1/5+2/5×1/2=2/5的植株含缺失染色体,D正确。

4.D

【详解】A、该白眼雄蝇的体细胞如果进行有丝分裂,位于后期的细胞中有18条染色体,A错误;

B、产生该白眼雄蝇可能是母本雌蝇减数第一次分裂后期出错,XX同源染色体没有分离,也可能是减数第二次分裂后期,着丝点分裂形成的X和X染色体没有分离,B错误;C、产生该白眼雄蝇可能是母本雌蝇仅减数第一次分裂出错,此时与亲代雌蝇参与受精的卵细胞一起产生的三个极体基因型可能为A、A、aXbXb,C错误;D、产生该白眼雄蝇可能是母本雌蝇仅减数第二次分裂后期着丝点分裂形成的X和X染色体没有分离,此时与亲代雌蝇参与受精的卵细胞一起产生的三个极体基因型可能为AXb,AXb,a,D正确。故选D

5.C

【详解】A、噬菌体是病毒,不能独立生存,只能依赖于活细胞才能生活,所以子代噬菌体M的合成原料来自枯草杆菌,噬菌体M的外壳蛋白由噬菌体基因编码,A正确;B、从图中看出:枯草杆菌S型和R型菌株对噬菌体M的敏感性不同,根本原因是两者遗传物质不同,B正确;C、S型菌株的DNA+R型菌株混合培养一段时间后,S型菌株的DNA会将R型菌转化为S型,形成R型和S型混合型,从图中看出,在这个条件下,枯草杆菌的数量将会下降,C错误;D、比较图中R型菌株和R型菌株+S型菌株,R型菌株+S型菌株中枯草杆菌的数量明显降低,说明枯草杆菌R型菌株与S型菌株混合培养会导致R型菌株对噬菌体M的抗性降低,D正确。故选C。

6.D

【详解】A、酶A是解旋酶,在解旋酶的作用下,DNA上的氢键被打开,使DNA双链解旋,A错误;B、酶B是DNA聚合酶,DNA复制是以脱氧核苷酸为原料,合成与母链互补的子链,B错误;

C、HU抑制癌细胞增殖的机制与阻断DNA复制相关,而非通过调控原癌基因或抑癌基因的表达,C错误;D、分析题图可知,DNA的复制是边解旋边复制的过程,D正确。故选D。

7.D

【详解】A、BDNF是BDNF基因编码的一种蛋白质类神经营养因子,可与双缩脲试剂发生显色反应,结果呈现紫色,A正确;B、BDNF基因转录过程是以DNA为模板合成RNA,原料是4种游离的核糖核苷酸,需要RNA聚合酶等参与,B正确;C、从图中看出BHBA促进Ca2+通过离子通道进入细胞内,促进CaMKⅡ磷酸化,以促进BDNF基因表达,C正确;D、BHBA经过一系列信号传导抑制H2AK修饰,促进H3K4修饰,促进BDNF基因表达,根据题干信息“若BDNF基因表达受阻则会导致抑郁症等疾病发生”,可以推测,抑郁症患者BDNF基因表达少,即H2AK修饰增加,H3K4修饰减少,所以抑郁症患者体内的H2AK修饰/H3K4修饰的比值高于健康人的该比值,D错误。故选D。

8.D

【详解】A、阻遏物基因表达时会产生阻遏物蛋白,阻遏物蛋白与H1基因的启动子结合阻止了RNA聚合酶的功能,A正确;B、倒位基因表达时,可使hin 基因发生倒位,这样H2的启动子方向发生了改变,H2基因和阻遏物基因不能表达出H2蛋白和阻遏物蛋白,此时H1基因能表达,B正确;

C、据图可知,H2基因和阻遏物基因转录时形成一个mRNA分子,故H2基因和阻遏物基因共用一个启动子,C正确;D、蛋白酶的作用是催化蛋白质水解,mRNA为核酸,不能被蛋白酶剪切和拼接,且沙门杆菌是原核生物,H1基因转录出的mRNA没有内含子,一般不需要经过剪切和拼接,D错误。故选D。

9.C

【详解】A、RNA聚合酶可催化基因的转录,基因甲基化修饰可能通过干扰转录过程中RNA聚合酶对启动子的识别来抑制基因表达,A正确;B、mRNA是转录的产物,通过检测吸烟者相关基因mRNA的水平可了解该基因的转录情况,从而判断该基因的甲基化程度,B正确;C、甲基化是表观遗传的一种,不会改变基因的碱基序列,吸烟诱导的甲基化不会导致基因频率和基因型频率发生变化,C错误;D、由题干可知,CDKN2A为抑癌基因,抑癌基因表达被抑制可能导致细胞异常增殖,去甲基化药物能够抑制DNMT的功能,可为癌症治疗提供思路,D正确。故选C。

10.D

【详解】A、秋水仙素处理尖叶蕉幼苗的作用是抑制纺锤体的形成,而非抑制着丝粒的分裂。由于纺锤体无法形成,染色体不能移向细胞两极,从而导致染色体数目加倍,发生染色体数目变异,A错误;B、步骤②是4N = AAAA的尖叶蕉与2N=BB的长梗蕉杂交,得到的无子香蕉细胞中染色体组成为AAB,并非AABB,B错误;C、无子香蕉细胞中含有AA这两组同源染色体,只是在减数分裂联会时,因为B没有与之配对的同源染色体,导致无法正常联会,进而不能产生正常配子,C错误;D、三倍体无子香蕉细胞正常含3个染色体组,每个染色体组含11条染色体,共33条染色体。在有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目和染色体组数均加倍,此时细胞中含有6个染色体组,6×11 = 66条染色体,D正确。故选D。

11.B

【详解】A、9号染色体和22号染色体互为非同源染色体,所以9号染色体和22号染色体之间发生片段互换属于染色体结构的变异,A错误;B、依据题干信息,BCR-ABL融合基因表达产生的P210蛋白导致造血干细胞增殖失控,最终引发慢性髓细胞白血病,所以抑制P210蛋白的活性,可以控制慢性髓细胞白血病的发生,B正确;C、慢性髓细胞白血病不属于遗传病,通常是体细胞发生染色体易位导致的,患者的精(卵)原细胞中染色体是正常的,减数分裂产生的配子中染色体也是正常的,C错误;D、原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,这类基因一旦突变或过量表达,就可能引起细胞癌变,所以该病患者产生的BCR-ABL融合基因的功能与原癌基因类似,D错误。故选B。

12.C

【详解】A、E基因新增突变导致氨基酸替换,可能由单个碱基对的替换引起(如密码子ACG→ATG),B正确;B、M基因扩增属于染色体结构变异中的重复,属于染色体变异,B正确;C、奥希替尼是靶向E基因突变的药物,耐药性类型2的M基因扩增是治疗后产生的适应性变化,说明药物原机理不涉及抑制M基因,C错误;D、同时靶向EGFR和MET可应对两种耐药机制,治疗效果更佳,D正确。故选C。

13.C

【详解】A、尾综骨是鸟类尾部骨骼愈合的特征,与飞行能力的演化相关,体现了对飞行环境的适应,A正确;B、自然选择是生物适应环境的主要机制,符合达尔文进化论的基本原理,B正确;

C、化石中的形态结构特征(如愈合的尾综骨)是研究生物进化的 直接证据 ,因为它直接展示了古代生物的结构和演化特征,而非间接证据(间接证据通常指生物地理分布、分子生物学数据等),C错误;D、铀-238衰变为铅-206的半衰期约为45亿年,通过测定岩石或化石中这两种同位素的比例,可用于放射性测年,确定化石的形成年代,D正确。故选C。

14.B

【详解】A、基因突变具有不定向性,雄性长颈鹿个体头部不一定不断增长,A错误;

B、雄性头颈部的重量随着年龄始终在增长,说明强壮的头颈在雄性中肯定具有某种优势,头颈强壮的雄性可能更容易在争夺配偶时获胜,B正确;C、结合题干信息分析,“脖斗”发生在雄性长颈鹿之间,C错误;D、协同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展,因此长颈鹿之间不存在协同进化,D错误。故选B。

15.A

【详解】A、甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,导致两物种之间不会交叉传粉,对维持两物种生殖隔离具有重要作用,A正确;B、甲主要靠蛾类传粉,在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,但并不会导致A基因突变加快,B错误;C、基因库是指一个种群内所有个体的全部基因,将A基因引入甲植物种群(本身不含A基因)后,甲植物种群的基因库发生改变 ,C错误;

D、若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变(释放的挥发物质没有改变),但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强,推测花冠颜色为白色是吸引蛾类传粉的决定性因素,而不是释放的挥发物,D错误。故选A。

16.(1)(分离和)自由组合 (2)B/b A/a

(3)4 (4)Bd

【详解】(1)据题意可知,毛色由两对等位基因共同决定,其中只有一对等位基因位于Z染色体上,所以鹦鹉毛色的遗传遵循基因的自由组合定律。

(2)根据杂交实验一和二可判断,A和a基因在Z染色体上,B和b基因在常染色体上

(3)杂交实验二中,亲本雌性鹦鹉的基因型是BBZaW,亲本雄性鹦鹉的基因型是bbZAZA,所以F1雌雄鹦鹉的基因型分别是BbZAW和BbZAZa,其随机交配得到的F2中,绿色雄性鹦鹉(B_ZAZ_)的基因型共有4种,BBZAZA、BBZAZa、BbZAZA、BbZAZa。

(4)两只纯合鹦鹉杂交,F1全部表现为黄色条纹,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为黄色条纹:黄色无纹:白色条纹:白色无纹=7:1:3:1,符合9:3:3:1的变式,所以F1的基因型是BbDd,根据不同表型减少的数量,推测F2出现该表型比可能是由于基因型为Bd的雄配子不育导致的。若要验证上述推测,可让F1中雄性鹦鹉测交,用BbDd与bbdd测交,理论上后代BbDd:Bbdd:bbDd:bbdd=1:1:1:1,如果Bd的雄配子不育,后代BbDd:bbDd:bbdd=1:1:1,即后代没有黄色无纹鹦鹉,即若子代中无黄色无纹鹦鹉出现,则说明该推测正确。

17.(1)不定向性

(2)受一对等位基因控制的遗传病 羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查(写出两项即可) 常染色体显性遗传 1/4

【详解】(1)基因突变具有不定向性,表现为一个基因可以发 生不同的突变,产生一个以上的等位基因。研究者发现了PANX1基因有4种不同的突变,这体现了基因突变的不定向性的特点。

(2)①单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病。除基因检测外,常用于遗传病检测的产前诊断手段还包括羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查等。

②根据4号含有致病基因,其母亲2号不含致病基因,因此4号体细胞中同时含有致病基因和正常基因。又因为4号表现为该病患者,所以该病是显性遗传病。若该病是伴X显性遗传病,则5号应该也是该病患者,与事实不符。综上所述,该病为常染色体显性遗传病。

③若控制该病的基因为A、a,则6号基因型为Aa,6号与正常女性aa结婚,后代Aa基因型的概率为1/2,若为患病个体,则需为女性,故生出患病孩子的概率为1/2×1/2=1/4。

由于患者的卵子在体外放置-段时间或受精后一段时间,出现发黑、萎缩、退化的现象。因此患病的女性不能产生后代,但男性含有致病基因也不会患病,故PANX1基因在亲子代之间传递的特点是女性的致病基因来自父亲,而男性的致病基因可以传给儿子和女儿。

18.(1) 染色体(数目)变异 20 1:2:1

(2) 多于 无法联会 雄

(3)母本

【详解】(1)6号单体植株比正常植株少一条6号染色体,说明是染色体(数目)变异,正常植株染色体数为42条,则该单体植株为41条,一个四分体是由配对的一对同源染色体形成的,所以该6号单体植株在减数第一次分裂时能形成20个四分体,剩下一条染色体无法联会形成四分体,若该植株产生的配子n型:n-1型=1:1,则雌雄配子结合产生的受精卵的染色体组成类型及比例为正常二倍体(2n):单体(2n-1):缺体(2n-2)=1:2:1。

(2)据图表数据可知,6号单体(♀)和正常二倍体(♂)杂交的后代中单体占75%,正常二倍体占25%,这是因为单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子多于n型配子,使后代单体占大多数,造成此结果的原因可能是6号单体的6号染色体在减数分裂Ⅰ过程中往往因无法联会而丢失。据表中数据可知,6号单体(♂)和正常二倍体(♀)的后代中单体占4%,正常二倍体占96%,这说明n-1型雄配子育性很低。

(3)已知抗病基因R位于6号染色体上,6号单体为父本时产生的n-1型雄配子育性很低,所以乙品种6号单体植株(r0)为母本与甲品种(RR)杂交,在其后代中选出单体(R0),再连续多代与乙品种6号单体(r0)进行杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单体植株(R0),使后代除6号染色体上带有R基因,其余染色体尽可能多的来自乙品种,最后使该单体自交,在后代中即可挑选出RR型且其他性状优良的新品种。

19.(1) ①② RNA聚合酶

(2)抑制 促进 研发提高该miRNA的转录水平的药物 / 研发抑制KLF5蛋白表达的药物 / 研发抑制TNFα进入细胞等方面的药物(3分)

【详解】(1)转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,分析题图可知,①②为转录的过程,转录需要的酶为RN聚合酶,转录形成的产物通过核孔进入细胞质,miRNA是一种小分子RNA,转录形成的mRNA与miRNA的结合遵循碱基互补配对原则,该过程碱基互补配对的方式为A-U、U-A、C-G、G-C,,转录碱基互补配对的方式为A-U、T-A、C-G、G-C,这两个过程的碱基互补配对的方式不完全相同。

(2)过程⑤为翻译的过程,翻译的方向是由肽链短→长的方向,核糖体移动的方向是左→右,图中3个核糖体同时结合在一个mRNA上,为多聚核糖体的现象,其生理意义是提高翻译的效率,短时间内合成多条肽链。3个核糖体翻译是利用同一模板,最终合成的3条肽链结构相同。

(3)miRNA既可以与IGFL2-AS1基因转录的产物结合,又可以与RISC结形成RISC-miRNA复合物,如果提高IGFL2-AS1基因转录水平,则会抑制IGFLI基因转录产生的mRNA能与RISC-miRNA 结合,即表现为对⑦的抑制作用,进而使IGFL1的表达量提高,表现为对乳腺癌细胞增殖有促进作用。因此,可以研发提高该miRNA的转录水平/抑制KLF5蛋白表达/抑制TNFα进入细胞等方面的药物,治疗乳腺癌。

20.(1) 52.4% 进化了

(2)突变和基因重组(可遗传变异) 基因频率 生殖隔离

【详解】(1)BB、Bb、bb分别为20%、50%、30%,该种群b的基因频率为30%+12×50%=55%,一年后基因型BB的个体数量为20%×(1+10%)=22%,Bb的个体数量为50%×(1+10%)=55%,bb的个体数量为30%×(1-10%)=27%,BB:Bb:bb=22:55:27,该种群b的基因频率为(27×2+55×1)÷[(22+55+27)×2]=52.4%,这一年,该种群b的基因频率发生了改变,因此该彩蝶种群进化了。

(2)由题意可知,在进化过程中,C种群中出现的突变和基因重组给进化提供了原材料,且由于大河出现导致的地理隔离,使C种群无法与A、B种群进行基因交流;丙区的环境与甲、乙区不同,所以自然选择的方向就不同,在自然选择的作用下,C种群的基因频率发生定向改变;久而久之,C种群的基因库就变得与A、B种群有明显差异,最后与A、B种群产生了生殖隔离,这就标志着C彩蝶已经进化成了一个新物种—D彩蝶。

生物试卷

时间:75分钟 分值:100分

选择题(每题3分,15小题,共45分)

1.为了体验“假说—演绎”的步骤,以玉米为研究对象,研究非甜和甜粒(D、d),高茎和矮茎(H、h)这两对独立遗传的相对性状的遗传规律。将纯合的非甜矮茎植株与纯合的甜粒高茎植株杂交,F1全表现为非甜高茎,并对F1部分进行了自交、部分进行测交实验,下列说法正确的是( )

A.由F1自交后代F2出现了重组型,可以推测F1产生配子时,D、d与H、h可能自由组合

B.F1测交实验子代表型及比例约为非甜高茎∶非甜矮茎∶甜粒高茎∶甜粒矮茎=1∶1∶1∶1,这属于演绎的过程

C.若F2两对性状的分离比均是3∶1,则这两对基因一定遵循基因自由组合定律

D.由于玉米不是闭花授粉植物,因此若进行杂交实验只需要进行人工传粉即可

2.甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR)。育种工作者欲将甲培育成抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种,设计了下列育种方案,合理的是( )

①将甲与乙杂交,再自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株

②将甲与乙杂交,F1与甲回交,选F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代;再将选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株

③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为二倍体,从中选取抗稻瘟病植株

④向甲的一条染色体上转入抗稻瘟病基因,筛选转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.某开红花豌豆植株的一条染色体发生片段缺失且多了一条染色体,研究发现无正常染色体的花粉不育(无活性),在减数分裂时,三条染色体可以随机两两联会并正常分离,剩余的一条随机移向细胞一极,基因B控制红花性状,基因b控制白花性状,如图所示,下列有关说法正确的是( )

A.如果该植株自交,其后代的性状表现一般是红花∶白花=30∶1

B.用光学显微镜可观察到该植株根尖分生区细胞中三条染色体联会的情况

C.该植株减数分裂能产生BB、Bb、B、b四种雄配子且比例为1∶1∶1∶1

D.该植株为父本,正常植株为母本,则杂交后代中有2/5含缺失染色体

4.长翅红眼雄蝇与长翅白眼雌蝇交配,产下一只染色体组成为XXY的残翅白眼雌蝇。已知翅长、眼色基因分别位于常染色体(A一长翅,a一残翅)和X染色体(B一红眼,b一白眼)上,在没有基因突变的情况下,下列分析正确的是( )

A.该白眼雌蝇体细胞中染色体条数一定为9条

B.产生该白眼雌蝇可能是父本雄蝇减数第一次分裂出错,XY同源染色体没有分离,产生异常的精子XY与正常卵细胞结合

C.产生该白眼雌蝇可能是母本雌蝇仅减数第一次分裂出错,此时于亲代雌蝇参与受精的卵细胞一起产生的三个极体基因型可能为AXb,AXb,a

D.产生该白眼雌蝇可能是母本雌蝇仅减数第二次分裂出错,此时于亲代雌蝇参与受精的卵细胞一起产生的三个极体基因型可能为AXb,AXb,a

5.科研人员对噬菌体M的入侵和扩散策略进行了研究,用三组培养基分别培养枯草杆菌的S型菌株、R型菌株和混合培养S型+R型菌株,一段时间后,向三组培养基中接入噬菌体M,测定并记录180 min内枯草杆菌的相对含量变化,结果如右图。下列叙述错误的是( )

注:枯草杆菌S型菌株对噬菌体M敏感,噬菌体M能特异性地侵染S型菌株,枯草杆菌R型菌株对噬菌体M不敏感。

A.子代噬菌体M的合成原料来自枯草杆菌,噬菌体M的外壳蛋白由噬菌体基因编码

B.枯草杆菌S型和R型菌株对噬菌体M的敏感性不同,根本原因是两者遗传物质不同

C.S型菌株的DNA+R型菌株混合培养一段时间后接入噬菌体M,枯草杆菌的相对含量将上升

D.实验结果说明:枯草杆菌R型菌株与S型菌株混合培养会导致R型菌株对噬菌体M的抗性降低

6.复制叉是真核生物DNA复制过程中的基本结构,复制叉由“Y”字形DNA以及结合在该处的DNA复制相关蛋白组成,如图所示。研究表明,羟基脲(HU)会使复制叉处于停滞状态,从而抑制整个DNA复制的过程。下列叙述正确的是( )

A.在酶A的作用下,DNA上的磷酸二酯键被打开,使DNA双链解旋

B.在酶B的作用下,以核糖核苷酸为原料,可合成与母链互补的子链

C.HU可通过抑制原癌基因或抑癌基因的表达来抑制癌细胞的增殖

D.图中结果可以说明DNA的复制是边解旋边复制的过程

7.脑源性神经营养因子(BDNF)是人体内含量最多的神经营养因子,若BDNF基因表达受阻则会导致抑郁症等疾病发生。某研究团队发现,补充BHBA(β-羟基丁酸)可以使小鼠体内的BDNF水平显著上升,其部分作用机制如图。下列推测不合理的是( )

A.BDNF作为神经营养因子,可与双缩脲试剂发生显色反应,结果呈现紫色

B.BDNF基因转录过程的原料是4种游离的核糖核苷酸,需要RNA聚合酶等参与

C.BHBA促进Ca2+通道通透性增大,促进CaMKⅡ磷酸化,以促进BDNF基因表达

D.据题可推测,抑郁症患者体内的H2AK修饰/H3K4修饰的比值低于健康人的该比值

8.基因表达的调控可发生在转录前水平,最典型的例子是沙门杆菌两种鞭毛的基因选择性表达。沙门杆菌的两种鞭毛分别由不连锁的两个基因H1、H2 编码,且同时只能表达一个。H2基因的上游有一段序列,称hin 基因(倒位基因),该基因有H2的启动子,如下图所示。下列说法错误的是( )

A.阻遏物基因表达时产生的阻遏物蛋白阻止了RNA聚合酶的功能

B.H1基因能表达是由于基因组内部结构变化使阻遏物蛋白不能合成

C.据图可知,H2基因和阻遏物基因共用一个启动子

D.H1基因转录出的mRNA经蛋白酶剪切和拼接后可能参与相关调控

9.DNA甲基化是指在DNA甲基转移酶(DNMT)的催化下,甲基转移到DNA分子的特定的碱基上的过程。CpG(胞嘧啶一磷酸一鸟嘌呤)多在启动子处成簇串联排列为CpG岛,DNA的甲基化主要发生在CpG岛的5′胞嘧啶上。尼古丁可激活DNMT,使抑癌基因CDKN2A的启动子区CpG岛超甲基化(甲基化水平较非吸烟者高3.8倍)。下列说法错误的是( )

A.基因甲基化修饰可能通过干扰RNA聚合酶的作用抑制基因表达

B.检测吸烟者相关基因mRNA的水平可判断该基因的甲基化程度

C.吸烟诱导的甲基化会使相关基因频率、基因型频率都发生变化

D.去甲基化药物能够抑制DNMT的功能,可为癌症治疗提供思路

10.利用尖叶蕉(2N=22)和长梗蕉(2N=22)能获得三倍体无子香蕉,培育过程如图所示,其中A、B表示染色体组。下列说法正确的是( )

A.①利用秋水仙素处理尖叶蕉幼苗可抑制着丝粒的分裂,使其发生染色体数目变异

B.步骤②得到的无子香蕉细胞中染色体组成为AABB

C.无子香蕉细胞中没有同源染色体,因此无法产生正常配子

D.无子香蕉细胞中最多含有6个染色体组、66条染色体

11.人类慢性髓细胞白血病是骨髓粒细胞中9号染色体和22号染色体之间发生相互易位造成的,其过程如图所示。由此形成了BCR-ABL融合基因,该基因表达产生的P210蛋白导致造血干细胞增殖失控,最终引发慢性髓细胞白血病。下列叙述正确的是( )

A.9号染色体和22号染色体之间发生片段互换属于基因重组

B.抑制P210蛋白的活性,可以控制慢性髓细胞白血病的发生

C.可通过显微镜观察到该病患者产生的配子中含有发生该易位造成的异常染色体

D.该病患者产生的BCR-ABL融合基因的功能与抑癌基因类似

12.研究发现,非小细胞肺癌往往与 E基因突变有关,该类患者在接受靶向药物奥希替尼治疗一段时间后,部分肿瘤细胞会产生耐药性。通过基因组测序,研究人员发现了两种类型的耐药性变异:类型 1 是肺癌细胞E基因中新增了一个突变,导致 EGFR 蛋白第 790位的苏氨酸变为甲硫氨酸;类型2 是肺癌细胞中 M 基因的扩增,由正常的2个增至5个及以上,导致MET 蛋白过度表达。下列说法错误的是( )

A.E基因新增突变的原因可能是一个碱基对替换

B.耐药性类型2的肿瘤细胞中发生了染色体变异

C.奥希替尼治疗肺癌的机理是其能抑制E基因和M基因的表达

D.研发EGFR 和MET 双靶点抑制剂,用其治疗肺癌的效果会更好

13.我国科研团队近期发现了距今约1.5亿年的鸟类化石“政和八闽鸟”,这是目前世界上已知最早的鸟类之一,将以愈合的尾综骨为代表的鸟类重要特征向前推进了近2000万年,改写了鸟类演化的历史,图为政和八闽鸟的化石。下列说法中错误的是( )

A.尾综骨的愈合体现了政和八闽鸟对环境的适应

B.政和八闽鸟对环境的适应是通过自然选择实现的

C.化石中的形态结构特征为鸟类进化提供了间接证据

D.测定化石中238U和206Pb的比例可以确定化石形成时间

14.雄性长颈鹿之间常发生“脖斗”,甩动脖子和头部组成的“流星锤”,击打对手的薄弱部位。科研人员分析了雌雄长颈鹿头部重量的差异。下列相关说法正确的是( )

A.不断发生基因突变导致某一雄性长颈鹿个体头部不断增长

B.取得脖斗优势的雄性个体可能在生殖和生存方面具有优势

C.据图推测雌性个体和雄性个体相似,也通过脖斗相互斗争

D.种群促进头部增大基因的频率在种间协同进化中越来越大

15.现有甲、乙两种牵牛花,花冠的颜色由基因A、a控制。含A基因的牵牛花开紫花,不含A基因的牵牛花开白花。甲开白花,释放的挥发物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,释放的挥发物质少,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。根据上述材料,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离具有重要作用

B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快

C.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群的基因库未发生改变

D.甲释放的挥发物是吸引蛾类传粉的决定性因素

二、解答题(除标注外,每空两分,共55分)

16.(10分)鹦鹉(ZW型性别决定)的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由A/a和B/b两对等位基因共同决定,其中有一对等位基因只位于Z染色体上,相关作用机理如下图所示。研究人员用纯合蓝色鹦鹉和纯合黄色鹦鹉进行了如下两个杂交实验。

杂交实验一:P:蓝色鹦鹉(♀)×黄色鹦鹉(♂)→F1:黄色鹦鹉(♀):绿色鹦鹉(♂)=1:1;

杂交实验二:P:黄色鹦鹉(♀)×蓝色鹦鹉(♂)→F1:绿色鹦鹉(♀):绿色鹦鹉(♂)=1:1。

回答下列问题:

(1)鹦鹉毛色的遗传遵循基因的 定律。

(2)控制鹦鹉毛色的两对基因A/a和B/b,其中 在常染色体上, 在Z染色体上。

(3)杂交实验二中,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2中绿色雄性鹦鹉的基因型共有 种。

(4)控制鹦鹉羽毛有条纹(D)和无条纹(d)的基因位于另一对常染色体上。两只纯合鹦鹉杂交,F1全部表现为黄色条纹,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为黄色条纹:黄色无纹:白色条纹:白色无纹=7:1:3:1。推测F2出现该表型比可能是由于基因型为 的雄配子不育导致的。

17.(10分)“卵子死亡”是我国科学家新发现的人类单基因遗传病。患者的卵子在体外放置一段时间或受精后一段时间,出现发黑、萎缩、退化的现象。进一步研究表明,“卵子死亡”的发生与PANX1基因的突变有关。PANX1是细胞膜上控制细胞ATP释放的通道蛋白,患者的PANX1通道蛋白因结构改变而被异常激活,卵母细胞中的ATP大量释放。回答下列问题:

(1)研究者发现了PANX1基因有4种不同的突变,这体现了基因突变 的特点

(2)某家族中的PANX1基因发生了一种突变导致某些成员患病,下图表示该病系谱图,基因检测显示只有1号、4号、6号含有PANX1突变基因。

①单基因遗传病是指 。除基因检测外,常用于遗传病检测的产前诊断手段还包括 (答出2种)。

②该病的遗传方式是 。

③若6号与正常女性结婚,生出患病的孩子的概率是 。

18.(14分)在栽培某种农作物(2n=42)的过程中,有时会发现单体植株(2n-1),例如有一种单体植株就比正常植株缺少一条6号染色体,称为6号单体植株。

(1)该农作物6号单体植株的变异类型为 ,6号单体植株在减数分裂Ⅰ时能形成 个四分体。如果该植株能够产生数目相等的n型和n-1型配子,则自交后代(受精卵)正常二倍体(2n):单体(2n-1):缺体(2n-2)的比例为 。

(2)科研人员利用6号单体植株进行杂交实验,结果如表所示。

杂交亲本 实验结果

6号单体(♀)×正常二倍体(♂) 子代中单体占75%,正常二倍体占25%

6号单体(♂)×正常二倍体(♀) 子代中单体占4%,正常二倍体占96%

由两组杂交实验结果可知:6号单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子 (填“多于”或“少于”)n型配子,造成此结果的原因可能是6号单体的6号染色体在减数分裂Ⅰ过程中往往因 而丢失;n-1型配子对外界环境敏感,尤其是其中的 (填“雌”或“雄”)配子育性很低。

(3)现有该农作物的两个品种,甲品种抗病但其他性状较差(抗病基因R位于6号染色体上),乙品种不抗病但其他性状优良,为获得抗病且其他性状优良的品种,理想的育种方案是:以乙品种6号单体植株为 (填“父本”或“母本”)与甲品种杂交,在其后代中选出单体,再连续多代与乙品种6号单体杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单体植株,最后使该单体自交,在后代中筛选出所需品种。

19.(11分)下图揭示了乳腺癌细胞增殖的一种调控机制:图中的miRNA是一种小分子RNA,该miRNA与RISC蛋白结合形成的RISC-miRNA复合物可以使IGFL1基因转录产生的mRNA 降解,而IGFL2-AS1基因的转录产物可竞争性结合该miRNA,并诱其降解,炎症因子(TNFα)可以诱导KLF5蛋白的表达,KLF5蛋白能诱导IGFL2-AS1基因和IGFL1基因的转录,①~⑦代表相关生理过程,回答下列问题:

(1)图中①~⑦生理过程中表示转录的是 ,该过程所需的酶是 。

(2)图中所示的miRNA既可以与IGFL2-AS1基因转录的产物结合,又可以与RISC结形成RISC-miRNA复合物,进而与IGFL1基因转录的产物结合,如果提高IGFL2-AS基因转录水平,对⑦过程具有 作用,进而对乳腺癌细胞增殖有 作用,依据上述内容,请提出对治疗乳腺癌药物研发的建议: (3分)。

20.(10分)从化石分析得知,距今1000年前,某山林曾生活着A、B、C三个品种的彩蝶,三个品种的彩蝶性状差异很大,分别集中分布于该山林的甲、乙、丙三个区域,如下图所示。距今500年前,在乙、丙两区之间曾出现过一条宽阔的大河,如今大河早已干涸,该山林甲、乙区域依然保留A、B彩蝶,丙区域原有C品种性状的彩蝶已经绝迹,出现了是一种新性状的彩蝶(D彩蝶),且甲、乙两区结合处的A、B彩蝶依然能互相交配产生可育后代,乙、丙两区结合处的B、D彩蝶能杂交,但所产受精卵不能发育成幼虫。请回答下列问题:

(1)彩蝶B种群中某性状由一对等位基因B、b控制,且B对b完全显性,该种群基因型频率:BB、Bb、bb分别为20%、50%、30%。因为环境改变,一年后表现显性性状的个体数量增加了10%,表现为隐性性状的个体数量减少了10%,则一年后,该种群中b的基因频率为 (保留小数点后一位),经过这一年,该彩蝶种群进化了吗? (填“进化了”或“没进化”)。

(2)根据资料可推测,D是由C进化来的。在进化过程中,C种群中出现的 给进化提供了原材料,且由于大河出现导致的地理隔离,使C种群无法与A、B种群进行基因交流;丙区的环境与甲、乙区不同,所以自然选择的方向就不同,在自然选择的作用下,C种群的 定向改变;久而久之,C种群的基因库就变得与A、B种群有明显差异,最后与A、B种群产生了 ,这就标志着C彩蝶已经进化成了一个新物种—D彩蝶。

六安一中2025年春学期高一年级期末考试

生物试卷参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C D D C D D D C D

题号 11 12 13 14 15

答案 B C C B A

1.A

【详解】A、由F1自交后代F2出现了重组类型,可以推测F1产生配子时,控制不同性状的基因进行了重新组合,即D、d与H、h可能自由组合,A正确;B、F1测交实验子代表现型及比例约为非甜高茎∶非甜矮茎∶甜粒高茎∶甜粒矮茎=1∶1∶1∶1,这属于实验验证的过程,B错误;C、若F2两对性状的分离比均是3∶1,这两对基因不一定遵循基因自由组合定律,一定遵循基因分离定律,C错误;D、玉米是雌雄同株异花授粉植物,要进行杂交实验需要进行人工去雄,套袋等操作,D错误。故选A。

2.C

【详解】①甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR),两者杂交,子代为优良性状的杂合子,以及抗稻瘟病(Rr),若让其不断自交,每代均选取抗稻瘟病植株,则得到的子代为抗稻瘟病植株,但其他性状不一定是优良性状的纯合子,①错误;

②将甲与乙杂交,F1与甲回交,F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代,可得到其他许多优良性状的纯合品种水稻,但抗稻瘟病植株可能为纯合子或杂合子,再将选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株,可得到抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种,②正确;

③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为纯合二倍体,从中选取抗稻瘟病且其他许多优良性状的纯合植物,为所需新品种,只选取抗稻瘟病植株,不能保证其他性状优良纯合,③错误;④甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,向甲转入抗稻瘟病基因,则抗稻瘟病性状相当于杂合,对转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株,可获得所需新品种,④正确。综上所述,②④正确,即C正确,ABD错误。故选C。

3.D

【详解】A、如果该植株自交,雌配子的种类及比例为BB∶Bb∶B∶b=1∶2∶2∶1,雄配子的种类及比例为BB∶Bb∶B∶b=1∶2∶1∶1(由于无正常染色体的花粉不育,因此只含缺失染色体的花粉不育),后代开白花的比例为1/6×1/5=1/30,所以后代的性状表现及比例一般是红花∶白花=29∶1,A错误;B、联会是减数分裂特有的现象,但根尖细胞不能进行减数分裂,因此不能观察到该植株根尖分生区细胞中三条染色体联会的情况,B错误;C、根据分析可知,该植株产生的雄配子种类及比例为BB∶Bb∶B∶b=1∶2∶1∶1,C错误;D、由于无正常染色体的花粉不育(无活性),则若以该植株为父本,产生雄配子的种类及比例为BB∶Bb∶B∶b=1∶2∶1∶1,正常植株为母本(产生的配子只含有该对染色体中的一条),则与雄配子BB结合的子代一定含有缺失染色体,与雄配子Bb结合的子代一半含有缺失染色体,故杂交后代中有1/5+2/5×1/2=2/5的植株含缺失染色体,D正确。

4.D

【详解】A、该白眼雄蝇的体细胞如果进行有丝分裂,位于后期的细胞中有18条染色体,A错误;

B、产生该白眼雄蝇可能是母本雌蝇减数第一次分裂后期出错,XX同源染色体没有分离,也可能是减数第二次分裂后期,着丝点分裂形成的X和X染色体没有分离,B错误;C、产生该白眼雄蝇可能是母本雌蝇仅减数第一次分裂出错,此时与亲代雌蝇参与受精的卵细胞一起产生的三个极体基因型可能为A、A、aXbXb,C错误;D、产生该白眼雄蝇可能是母本雌蝇仅减数第二次分裂后期着丝点分裂形成的X和X染色体没有分离,此时与亲代雌蝇参与受精的卵细胞一起产生的三个极体基因型可能为AXb,AXb,a,D正确。故选D

5.C

【详解】A、噬菌体是病毒,不能独立生存,只能依赖于活细胞才能生活,所以子代噬菌体M的合成原料来自枯草杆菌,噬菌体M的外壳蛋白由噬菌体基因编码,A正确;B、从图中看出:枯草杆菌S型和R型菌株对噬菌体M的敏感性不同,根本原因是两者遗传物质不同,B正确;C、S型菌株的DNA+R型菌株混合培养一段时间后,S型菌株的DNA会将R型菌转化为S型,形成R型和S型混合型,从图中看出,在这个条件下,枯草杆菌的数量将会下降,C错误;D、比较图中R型菌株和R型菌株+S型菌株,R型菌株+S型菌株中枯草杆菌的数量明显降低,说明枯草杆菌R型菌株与S型菌株混合培养会导致R型菌株对噬菌体M的抗性降低,D正确。故选C。

6.D

【详解】A、酶A是解旋酶,在解旋酶的作用下,DNA上的氢键被打开,使DNA双链解旋,A错误;B、酶B是DNA聚合酶,DNA复制是以脱氧核苷酸为原料,合成与母链互补的子链,B错误;

C、HU抑制癌细胞增殖的机制与阻断DNA复制相关,而非通过调控原癌基因或抑癌基因的表达,C错误;D、分析题图可知,DNA的复制是边解旋边复制的过程,D正确。故选D。

7.D

【详解】A、BDNF是BDNF基因编码的一种蛋白质类神经营养因子,可与双缩脲试剂发生显色反应,结果呈现紫色,A正确;B、BDNF基因转录过程是以DNA为模板合成RNA,原料是4种游离的核糖核苷酸,需要RNA聚合酶等参与,B正确;C、从图中看出BHBA促进Ca2+通过离子通道进入细胞内,促进CaMKⅡ磷酸化,以促进BDNF基因表达,C正确;D、BHBA经过一系列信号传导抑制H2AK修饰,促进H3K4修饰,促进BDNF基因表达,根据题干信息“若BDNF基因表达受阻则会导致抑郁症等疾病发生”,可以推测,抑郁症患者BDNF基因表达少,即H2AK修饰增加,H3K4修饰减少,所以抑郁症患者体内的H2AK修饰/H3K4修饰的比值高于健康人的该比值,D错误。故选D。

8.D

【详解】A、阻遏物基因表达时会产生阻遏物蛋白,阻遏物蛋白与H1基因的启动子结合阻止了RNA聚合酶的功能,A正确;B、倒位基因表达时,可使hin 基因发生倒位,这样H2的启动子方向发生了改变,H2基因和阻遏物基因不能表达出H2蛋白和阻遏物蛋白,此时H1基因能表达,B正确;

C、据图可知,H2基因和阻遏物基因转录时形成一个mRNA分子,故H2基因和阻遏物基因共用一个启动子,C正确;D、蛋白酶的作用是催化蛋白质水解,mRNA为核酸,不能被蛋白酶剪切和拼接,且沙门杆菌是原核生物,H1基因转录出的mRNA没有内含子,一般不需要经过剪切和拼接,D错误。故选D。

9.C

【详解】A、RNA聚合酶可催化基因的转录,基因甲基化修饰可能通过干扰转录过程中RNA聚合酶对启动子的识别来抑制基因表达,A正确;B、mRNA是转录的产物,通过检测吸烟者相关基因mRNA的水平可了解该基因的转录情况,从而判断该基因的甲基化程度,B正确;C、甲基化是表观遗传的一种,不会改变基因的碱基序列,吸烟诱导的甲基化不会导致基因频率和基因型频率发生变化,C错误;D、由题干可知,CDKN2A为抑癌基因,抑癌基因表达被抑制可能导致细胞异常增殖,去甲基化药物能够抑制DNMT的功能,可为癌症治疗提供思路,D正确。故选C。

10.D

【详解】A、秋水仙素处理尖叶蕉幼苗的作用是抑制纺锤体的形成,而非抑制着丝粒的分裂。由于纺锤体无法形成,染色体不能移向细胞两极,从而导致染色体数目加倍,发生染色体数目变异,A错误;B、步骤②是4N = AAAA的尖叶蕉与2N=BB的长梗蕉杂交,得到的无子香蕉细胞中染色体组成为AAB,并非AABB,B错误;C、无子香蕉细胞中含有AA这两组同源染色体,只是在减数分裂联会时,因为B没有与之配对的同源染色体,导致无法正常联会,进而不能产生正常配子,C错误;D、三倍体无子香蕉细胞正常含3个染色体组,每个染色体组含11条染色体,共33条染色体。在有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目和染色体组数均加倍,此时细胞中含有6个染色体组,6×11 = 66条染色体,D正确。故选D。

11.B

【详解】A、9号染色体和22号染色体互为非同源染色体,所以9号染色体和22号染色体之间发生片段互换属于染色体结构的变异,A错误;B、依据题干信息,BCR-ABL融合基因表达产生的P210蛋白导致造血干细胞增殖失控,最终引发慢性髓细胞白血病,所以抑制P210蛋白的活性,可以控制慢性髓细胞白血病的发生,B正确;C、慢性髓细胞白血病不属于遗传病,通常是体细胞发生染色体易位导致的,患者的精(卵)原细胞中染色体是正常的,减数分裂产生的配子中染色体也是正常的,C错误;D、原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,这类基因一旦突变或过量表达,就可能引起细胞癌变,所以该病患者产生的BCR-ABL融合基因的功能与原癌基因类似,D错误。故选B。

12.C

【详解】A、E基因新增突变导致氨基酸替换,可能由单个碱基对的替换引起(如密码子ACG→ATG),B正确;B、M基因扩增属于染色体结构变异中的重复,属于染色体变异,B正确;C、奥希替尼是靶向E基因突变的药物,耐药性类型2的M基因扩增是治疗后产生的适应性变化,说明药物原机理不涉及抑制M基因,C错误;D、同时靶向EGFR和MET可应对两种耐药机制,治疗效果更佳,D正确。故选C。

13.C

【详解】A、尾综骨是鸟类尾部骨骼愈合的特征,与飞行能力的演化相关,体现了对飞行环境的适应,A正确;B、自然选择是生物适应环境的主要机制,符合达尔文进化论的基本原理,B正确;

C、化石中的形态结构特征(如愈合的尾综骨)是研究生物进化的 直接证据 ,因为它直接展示了古代生物的结构和演化特征,而非间接证据(间接证据通常指生物地理分布、分子生物学数据等),C错误;D、铀-238衰变为铅-206的半衰期约为45亿年,通过测定岩石或化石中这两种同位素的比例,可用于放射性测年,确定化石的形成年代,D正确。故选C。

14.B

【详解】A、基因突变具有不定向性,雄性长颈鹿个体头部不一定不断增长,A错误;

B、雄性头颈部的重量随着年龄始终在增长,说明强壮的头颈在雄性中肯定具有某种优势,头颈强壮的雄性可能更容易在争夺配偶时获胜,B正确;C、结合题干信息分析,“脖斗”发生在雄性长颈鹿之间,C错误;D、协同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展,因此长颈鹿之间不存在协同进化,D错误。故选B。

15.A

【详解】A、甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,导致两物种之间不会交叉传粉,对维持两物种生殖隔离具有重要作用,A正确;B、甲主要靠蛾类传粉,在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,但并不会导致A基因突变加快,B错误;C、基因库是指一个种群内所有个体的全部基因,将A基因引入甲植物种群(本身不含A基因)后,甲植物种群的基因库发生改变 ,C错误;

D、若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变(释放的挥发物质没有改变),但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强,推测花冠颜色为白色是吸引蛾类传粉的决定性因素,而不是释放的挥发物,D错误。故选A。

16.(1)(分离和)自由组合 (2)B/b A/a

(3)4 (4)Bd

【详解】(1)据题意可知,毛色由两对等位基因共同决定,其中只有一对等位基因位于Z染色体上,所以鹦鹉毛色的遗传遵循基因的自由组合定律。

(2)根据杂交实验一和二可判断,A和a基因在Z染色体上,B和b基因在常染色体上

(3)杂交实验二中,亲本雌性鹦鹉的基因型是BBZaW,亲本雄性鹦鹉的基因型是bbZAZA,所以F1雌雄鹦鹉的基因型分别是BbZAW和BbZAZa,其随机交配得到的F2中,绿色雄性鹦鹉(B_ZAZ_)的基因型共有4种,BBZAZA、BBZAZa、BbZAZA、BbZAZa。

(4)两只纯合鹦鹉杂交,F1全部表现为黄色条纹,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为黄色条纹:黄色无纹:白色条纹:白色无纹=7:1:3:1,符合9:3:3:1的变式,所以F1的基因型是BbDd,根据不同表型减少的数量,推测F2出现该表型比可能是由于基因型为Bd的雄配子不育导致的。若要验证上述推测,可让F1中雄性鹦鹉测交,用BbDd与bbdd测交,理论上后代BbDd:Bbdd:bbDd:bbdd=1:1:1:1,如果Bd的雄配子不育,后代BbDd:bbDd:bbdd=1:1:1,即后代没有黄色无纹鹦鹉,即若子代中无黄色无纹鹦鹉出现,则说明该推测正确。

17.(1)不定向性

(2)受一对等位基因控制的遗传病 羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查(写出两项即可) 常染色体显性遗传 1/4

【详解】(1)基因突变具有不定向性,表现为一个基因可以发 生不同的突变,产生一个以上的等位基因。研究者发现了PANX1基因有4种不同的突变,这体现了基因突变的不定向性的特点。

(2)①单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病。除基因检测外,常用于遗传病检测的产前诊断手段还包括羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查等。

②根据4号含有致病基因,其母亲2号不含致病基因,因此4号体细胞中同时含有致病基因和正常基因。又因为4号表现为该病患者,所以该病是显性遗传病。若该病是伴X显性遗传病,则5号应该也是该病患者,与事实不符。综上所述,该病为常染色体显性遗传病。

③若控制该病的基因为A、a,则6号基因型为Aa,6号与正常女性aa结婚,后代Aa基因型的概率为1/2,若为患病个体,则需为女性,故生出患病孩子的概率为1/2×1/2=1/4。

由于患者的卵子在体外放置-段时间或受精后一段时间,出现发黑、萎缩、退化的现象。因此患病的女性不能产生后代,但男性含有致病基因也不会患病,故PANX1基因在亲子代之间传递的特点是女性的致病基因来自父亲,而男性的致病基因可以传给儿子和女儿。

18.(1) 染色体(数目)变异 20 1:2:1

(2) 多于 无法联会 雄

(3)母本

【详解】(1)6号单体植株比正常植株少一条6号染色体,说明是染色体(数目)变异,正常植株染色体数为42条,则该单体植株为41条,一个四分体是由配对的一对同源染色体形成的,所以该6号单体植株在减数第一次分裂时能形成20个四分体,剩下一条染色体无法联会形成四分体,若该植株产生的配子n型:n-1型=1:1,则雌雄配子结合产生的受精卵的染色体组成类型及比例为正常二倍体(2n):单体(2n-1):缺体(2n-2)=1:2:1。

(2)据图表数据可知,6号单体(♀)和正常二倍体(♂)杂交的后代中单体占75%,正常二倍体占25%,这是因为单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子多于n型配子,使后代单体占大多数,造成此结果的原因可能是6号单体的6号染色体在减数分裂Ⅰ过程中往往因无法联会而丢失。据表中数据可知,6号单体(♂)和正常二倍体(♀)的后代中单体占4%,正常二倍体占96%,这说明n-1型雄配子育性很低。

(3)已知抗病基因R位于6号染色体上,6号单体为父本时产生的n-1型雄配子育性很低,所以乙品种6号单体植株(r0)为母本与甲品种(RR)杂交,在其后代中选出单体(R0),再连续多代与乙品种6号单体(r0)进行杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单体植株(R0),使后代除6号染色体上带有R基因,其余染色体尽可能多的来自乙品种,最后使该单体自交,在后代中即可挑选出RR型且其他性状优良的新品种。

19.(1) ①② RNA聚合酶

(2)抑制 促进 研发提高该miRNA的转录水平的药物 / 研发抑制KLF5蛋白表达的药物 / 研发抑制TNFα进入细胞等方面的药物(3分)

【详解】(1)转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,分析题图可知,①②为转录的过程,转录需要的酶为RN聚合酶,转录形成的产物通过核孔进入细胞质,miRNA是一种小分子RNA,转录形成的mRNA与miRNA的结合遵循碱基互补配对原则,该过程碱基互补配对的方式为A-U、U-A、C-G、G-C,,转录碱基互补配对的方式为A-U、T-A、C-G、G-C,这两个过程的碱基互补配对的方式不完全相同。

(2)过程⑤为翻译的过程,翻译的方向是由肽链短→长的方向,核糖体移动的方向是左→右,图中3个核糖体同时结合在一个mRNA上,为多聚核糖体的现象,其生理意义是提高翻译的效率,短时间内合成多条肽链。3个核糖体翻译是利用同一模板,最终合成的3条肽链结构相同。

(3)miRNA既可以与IGFL2-AS1基因转录的产物结合,又可以与RISC结形成RISC-miRNA复合物,如果提高IGFL2-AS1基因转录水平,则会抑制IGFLI基因转录产生的mRNA能与RISC-miRNA 结合,即表现为对⑦的抑制作用,进而使IGFL1的表达量提高,表现为对乳腺癌细胞增殖有促进作用。因此,可以研发提高该miRNA的转录水平/抑制KLF5蛋白表达/抑制TNFα进入细胞等方面的药物,治疗乳腺癌。

20.(1) 52.4% 进化了

(2)突变和基因重组(可遗传变异) 基因频率 生殖隔离

【详解】(1)BB、Bb、bb分别为20%、50%、30%,该种群b的基因频率为30%+12×50%=55%,一年后基因型BB的个体数量为20%×(1+10%)=22%,Bb的个体数量为50%×(1+10%)=55%,bb的个体数量为30%×(1-10%)=27%,BB:Bb:bb=22:55:27,该种群b的基因频率为(27×2+55×1)÷[(22+55+27)×2]=52.4%,这一年,该种群b的基因频率发生了改变,因此该彩蝶种群进化了。

(2)由题意可知,在进化过程中,C种群中出现的突变和基因重组给进化提供了原材料,且由于大河出现导致的地理隔离,使C种群无法与A、B种群进行基因交流;丙区的环境与甲、乙区不同,所以自然选择的方向就不同,在自然选择的作用下,C种群的基因频率发生定向改变;久而久之,C种群的基因库就变得与A、B种群有明显差异,最后与A、B种群产生了生殖隔离,这就标志着C彩蝶已经进化成了一个新物种—D彩蝶。

同课章节目录