1.3 逐层分类与整理教学设计 人教版(新教材)数学二年级上册

文档属性

| 名称 | 1.3 逐层分类与整理教学设计 人教版(新教材)数学二年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 462.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-06 20:10:59 | ||

图片预览

文档简介

1.3 逐层分类与整理教学设计

人教版(新教材)数学二年级上册

课时目标:

能按不同标准(如形状、颜色、扣眼等)对物品进行二次分类,并用统计表记录结果。

经历“观察—一次分类—二次分类”的完整过程,理解分类标准的切换逻辑。

通过纽扣、图形等实例,感受逐层分类在生活中的应用价值,培养有序思维。

教学重难点:

重点:掌握二次分类的方法,能用统计表呈现分层分类结果。

难点:理解“分类标准改变不影响最终类别数”的规律。

教学准备:

教具:纽扣图片(不同形状、颜色、扣眼)、分类操作卡、PPT课件。

学具:纽扣学具、彩色笔、统计表练习纸。

一、情境导入

呈现“打翻的纽扣盒”图片,提问:“这些纽扣有哪些特征?如何分类更清晰?”引导学生发现纽扣的形状、颜色、扣眼数量等特征,揭示“逐层分类”的课题。

二、新知探究

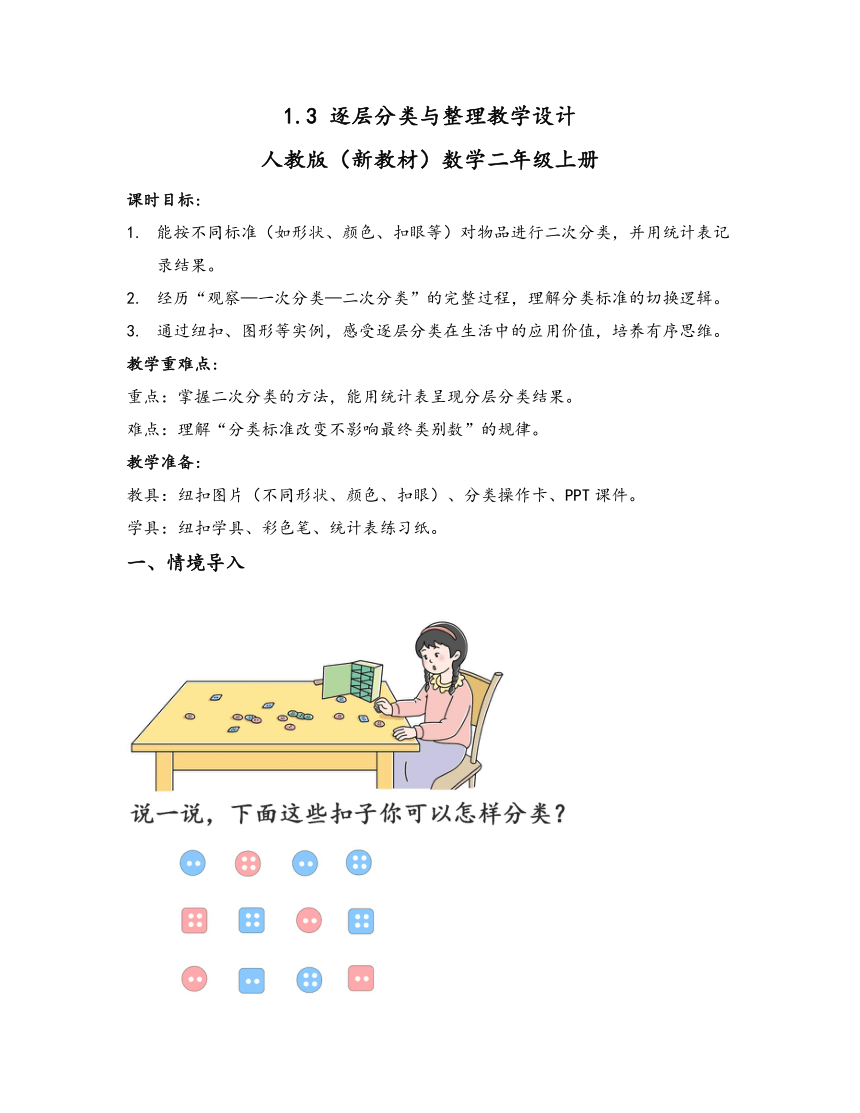

初次分类实践

任务:先按形状将纽扣分为圆形和方形两类,用学具操作并记录数量。

展示:学生分享分堆结果,教师板书一级分类(形状)的统计表。

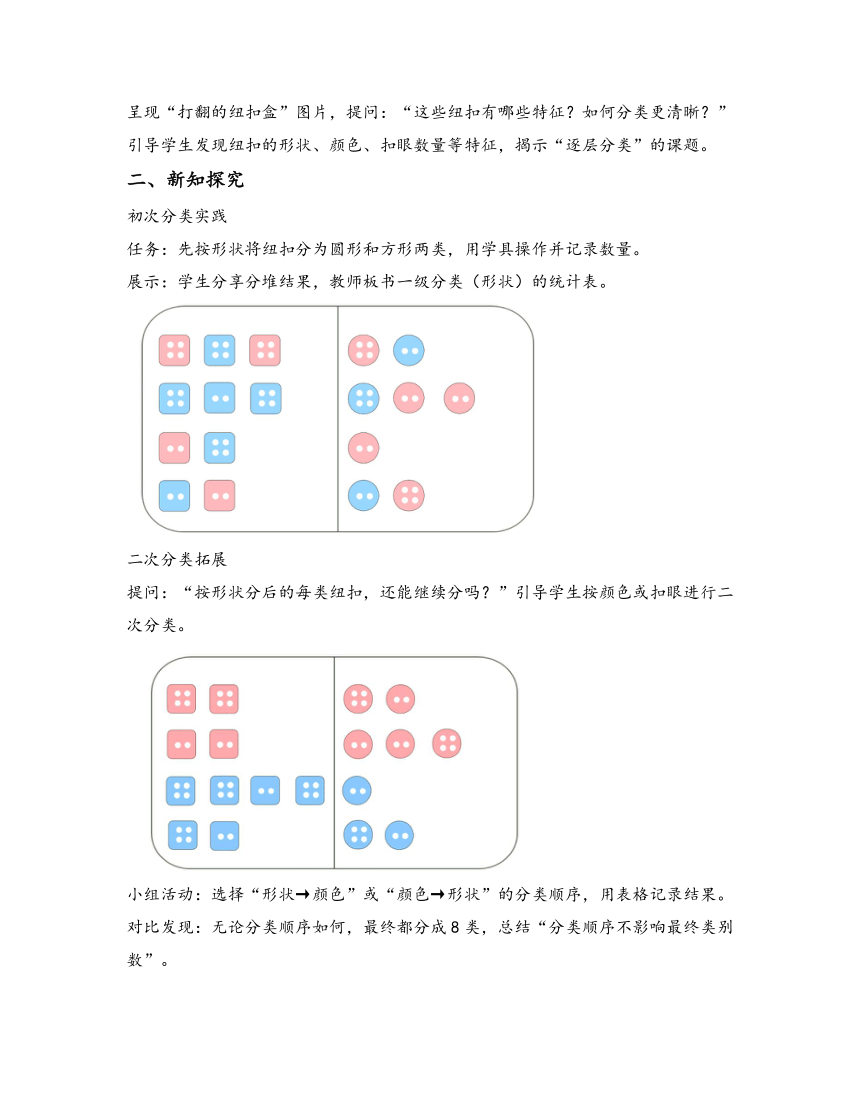

二次分类拓展

提问:“按形状分后的每类纽扣,还能继续分吗?”引导学生按颜色或扣眼进行二次分类。

小组活动:选择“形状→颜色”或“颜色→形状”的分类顺序,用表格记录结果。

对比发现:无论分类顺序如何,最终都分成8类,总结“分类顺序不影响最终类别数”。

(

①按颜色分

②按形状分

③按扣眼分

)

(

①按扣眼分

②按形状分

③按颜色分

)

生活应用迁移

讨论“超市零食区分类”:先按食品类型(饼干、薯片)分,再按口味细分,体会逐层分类在生活中的应用。

三、巩固练习

基础练习(教材第5页“做一做”)

按形状将卡片分为正方形、三角形、圆形,再按图案(苹果、桃、梨)二次分类,填写双层统计表。

变式练习(教材第7页“练一练”)

对算式进行分类:先按“两位数减一位数/两位数”分,再按“退位/不退位”二次分类,强化标准切换能力。

四、课堂小结

提问:“今天学习的逐层分类和上节课的单一分类有什么不同?”

总结:逐层分类是按不同标准依次细分,结果更精确;统计表能清晰呈现分层分类的数量关系。

五、课后作业

整理书包:先按“课本/练习本/文具”分,再将课本按学科细分,用简单图画记录分类过程。

实践调查:观察超市蔬菜区,记录其分层分类的标准(如“根茎类→白菜/萝卜”)。

六、板书设计

逐层分类与整理

┌──────────────┐

│ 一级分类 → 二级分类 │

├──────────────┤

│ 例:纽扣分类 │

│ ① 按形状分:圆形、方形 │

│ ② 按颜色分:红色、蓝色 │

│ 最终类别数:2×2=4类 │

└──────────────┘

统计表:分层记录数量

七、教学反思

80%学生能完成二次分类操作,但30%存在“标准切换混淆”问题(如二次分类时仍沿用一级标准)。

统计表填写中,15%学生混淆层级结构,需加强“分步填表”示范。

改进策略:增加“分类标准标签”工具(如用不同颜色贴纸标注每级标准),通过流程图可视化分类路径。

人教版(新教材)数学二年级上册

课时目标:

能按不同标准(如形状、颜色、扣眼等)对物品进行二次分类,并用统计表记录结果。

经历“观察—一次分类—二次分类”的完整过程,理解分类标准的切换逻辑。

通过纽扣、图形等实例,感受逐层分类在生活中的应用价值,培养有序思维。

教学重难点:

重点:掌握二次分类的方法,能用统计表呈现分层分类结果。

难点:理解“分类标准改变不影响最终类别数”的规律。

教学准备:

教具:纽扣图片(不同形状、颜色、扣眼)、分类操作卡、PPT课件。

学具:纽扣学具、彩色笔、统计表练习纸。

一、情境导入

呈现“打翻的纽扣盒”图片,提问:“这些纽扣有哪些特征?如何分类更清晰?”引导学生发现纽扣的形状、颜色、扣眼数量等特征,揭示“逐层分类”的课题。

二、新知探究

初次分类实践

任务:先按形状将纽扣分为圆形和方形两类,用学具操作并记录数量。

展示:学生分享分堆结果,教师板书一级分类(形状)的统计表。

二次分类拓展

提问:“按形状分后的每类纽扣,还能继续分吗?”引导学生按颜色或扣眼进行二次分类。

小组活动:选择“形状→颜色”或“颜色→形状”的分类顺序,用表格记录结果。

对比发现:无论分类顺序如何,最终都分成8类,总结“分类顺序不影响最终类别数”。

(

①按颜色分

②按形状分

③按扣眼分

)

(

①按扣眼分

②按形状分

③按颜色分

)

生活应用迁移

讨论“超市零食区分类”:先按食品类型(饼干、薯片)分,再按口味细分,体会逐层分类在生活中的应用。

三、巩固练习

基础练习(教材第5页“做一做”)

按形状将卡片分为正方形、三角形、圆形,再按图案(苹果、桃、梨)二次分类,填写双层统计表。

变式练习(教材第7页“练一练”)

对算式进行分类:先按“两位数减一位数/两位数”分,再按“退位/不退位”二次分类,强化标准切换能力。

四、课堂小结

提问:“今天学习的逐层分类和上节课的单一分类有什么不同?”

总结:逐层分类是按不同标准依次细分,结果更精确;统计表能清晰呈现分层分类的数量关系。

五、课后作业

整理书包:先按“课本/练习本/文具”分,再将课本按学科细分,用简单图画记录分类过程。

实践调查:观察超市蔬菜区,记录其分层分类的标准(如“根茎类→白菜/萝卜”)。

六、板书设计

逐层分类与整理

┌──────────────┐

│ 一级分类 → 二级分类 │

├──────────────┤

│ 例:纽扣分类 │

│ ① 按形状分:圆形、方形 │

│ ② 按颜色分:红色、蓝色 │

│ 最终类别数:2×2=4类 │

└──────────────┘

统计表:分层记录数量

七、教学反思

80%学生能完成二次分类操作,但30%存在“标准切换混淆”问题(如二次分类时仍沿用一级标准)。

统计表填写中,15%学生混淆层级结构,需加强“分步填表”示范。

改进策略:增加“分类标准标签”工具(如用不同颜色贴纸标注每级标准),通过流程图可视化分类路径。

同课章节目录