3.4 除法算式各部分的名称 教学设计 人教版(新教材)数学二年级上册

文档属性

| 名称 | 3.4 除法算式各部分的名称 教学设计 人教版(新教材)数学二年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 220.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 08:14:54 | ||

图片预览

文档简介

3.4 除法算式各部分的名称 教学设计

人教版(新教材)二年级上册

一、教学目标

通过平均分竹笋的操作活动,理解除法算式中被除数、除数、商的含义,掌握各部分名称。

能准确指出除法算式中各部分的名称,理解“按份数平均分”与除法算式的对应关系,能用除法算式表示平均分的结果。

在分一分、说一说的过程中,感受除法算式的抽象性,培养数学语言表达能力。

二、教学重难点

重点:掌握除法算式各部分的名称(被除数、除数、商),理解其实际意义。

难点:区分除法算式中“除数”与“商”的对应关系,理解不同平均分场景下各部分的含义。

三、教学过程

(一)课堂导入

先在图上圈一圈,再填算式:

(1)10根胡萝卜,每只兔子2根,可以分给( )只兔子。

(2)10根胡萝卜,每只兔子5根,可以分给( )只兔子。

提问:这两道题的分法有什么共同点?算式中的10、2、5分别表示什么?

预设:

都是平均分,用除法算式表示。

10是胡萝卜总数,2和5是每只兔子分的数量,结果是分给的兔子只数。

(二)新知探究

情境引入(例4)

把15个竹笋平均放在3个盘子里,每盘放几个?

提问:“平均放在3个盘子里”是什么意思?如何解决这个问题?

预设:

每个盘子里的竹笋数量相同,需要把15平均分成3份。

可以用学具分一分,或用连减计算。

动手操作与分法展示

学具操作:

用15个圆片代替竹笋,平均分成3份,教师巡视收集分法。

方法汇报:

提问:谁来演示分的过程?

预设:

每次每盘放1个,分5次,每盘放5个。

每次每盘放2个,分2次后剩3个,再每盘放1个,共5个。

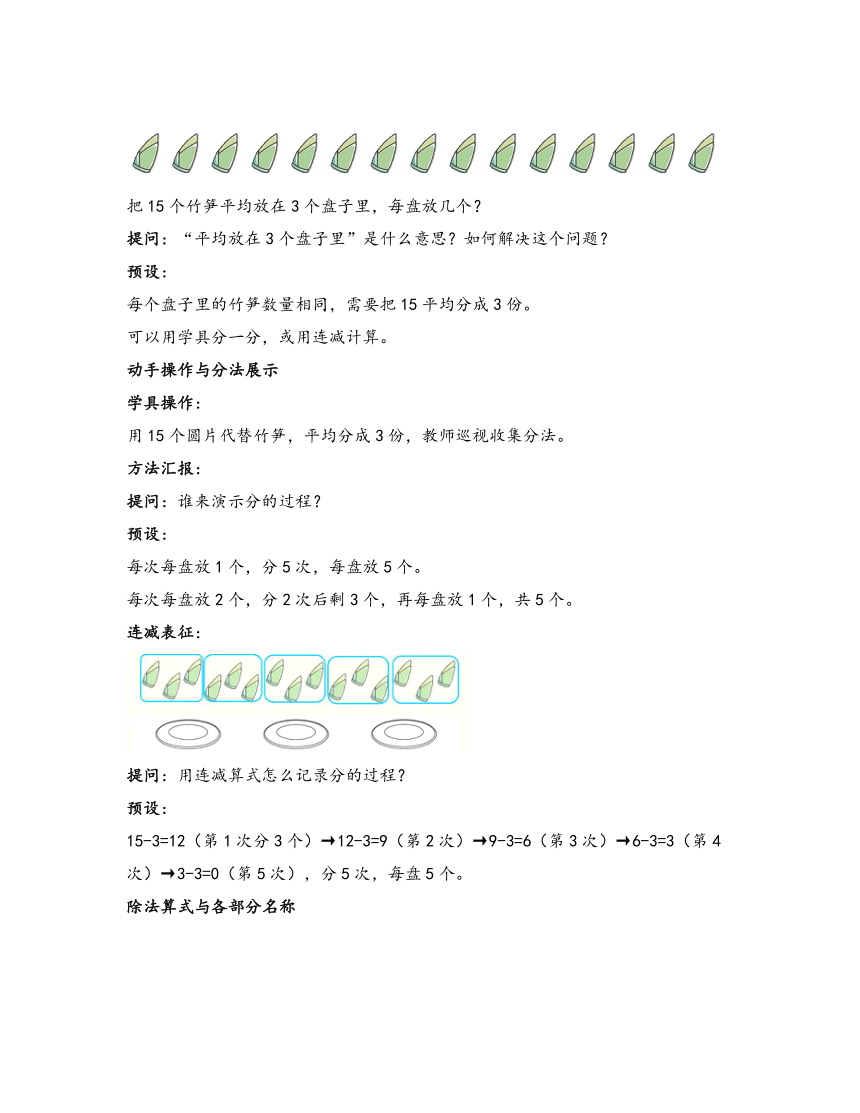

连减表征:

提问:用连减算式怎么记录分的过程?

预设:

15-3=12(第1次分3个)→12-3=9(第2次)→9-3=6(第3次)→6-3=3(第4次)→3-3=0(第5次),分5次,每盘5个。

除法算式与各部分名称

算式抽象:

讲解:15个竹笋平均分成3份,每盘5个,用除法算式表示:

提问:算式中各部分的名称是什么?

预设:

15是被除数,3是除数,5是商。

意义对应:

提问:15、3、5在分竹笋中各表示什么?

预设:

15是竹笋总数(被除数),3是盘子个数(除数),5是每盘个数(商)。

对比强化:

提问:与上节课“每4个放一盘”的算式12÷4=3对比,两道算式中被除数、除数、商的意义有什么共同点?

预设:

被除数都是总数,除数都是平均分的份数或每份数,商是对应的结果。

归纳总结

讲解:被平均分的总数是被除数,平均分成的份数或每一份的数量是除数,分得的结果是商。

(三)课堂练习

做一做第1题

题目:把15条鱼平均放到5个鱼缸里,每个鱼缸里有( )条。

出题意图:巩固“按份数平均分”的除法算式写法,明确被除数、除数、商的对应关系。

做一做第2题

题目:说出12÷4=3、10÷5=2等算式中的被除数、除数和商。

出题意图:强化除法算式各部分名称的记忆,避免概念混淆。

练一练第1题

题目:

(1)每只小熊分同样多的苹果,每只分( )个。

(2)每2个装一袋,可以装( )袋。

出题意图:对比“按份数分”与“按每份数分”,理解除数在不同场景中的含义。

练一练第3题

题目:10支笔,每2支装1盒或平均装在5个盒子里,填算式。

出题意图:体会同一总数在不同平均分方式下,除数与商的变化关系。

练一练第5题

题目:根据6堆小棒图,写乘法和除法算式。

出题意图:沟通乘除法的联系,理解除法是乘法的逆运算。

(四)拓展提升

猜一猜,■和▲分别代表什么数?

■÷2=6 ■÷▲=4

提问:如何求出■和▲的值?

预设:

■=2×6=12,因为被除数=除数×商。

▲=12÷4=3,因为除数=被除数÷商。

(五)课堂小结

提问:

除法算式中各部分的名称是什么?

如何根据平均分的过程写出除法算式?

预设:

被除数是总数,除数是份数或每份数,商是结果。

先确定总数、份数/每份数,再写出“总数÷除数=商”。

四、板书设计

3.4 除法算式各部分的名称

例:15个竹笋平均放3盘,每盘5个

除法算式:15 ÷ 3 = 5

↓ ↓ ↓

被除数 除数 商

意义:总数÷份数=每份数

五、教学反思

学生能掌握除法算式各部分名称,但在区分“份数”与“每份数”作为除数时易混淆,如将“平均分成3份”中的3与“每3个一份”中的3混淆。后续需增加对比练习,用不同颜色标注除数对应的意义,如用蓝色标注份数,红色标注每份数,强化视觉区分。此外,可设计“说意义—写算式”的专项训练,提升概念理解的准确性。

人教版(新教材)二年级上册

一、教学目标

通过平均分竹笋的操作活动,理解除法算式中被除数、除数、商的含义,掌握各部分名称。

能准确指出除法算式中各部分的名称,理解“按份数平均分”与除法算式的对应关系,能用除法算式表示平均分的结果。

在分一分、说一说的过程中,感受除法算式的抽象性,培养数学语言表达能力。

二、教学重难点

重点:掌握除法算式各部分的名称(被除数、除数、商),理解其实际意义。

难点:区分除法算式中“除数”与“商”的对应关系,理解不同平均分场景下各部分的含义。

三、教学过程

(一)课堂导入

先在图上圈一圈,再填算式:

(1)10根胡萝卜,每只兔子2根,可以分给( )只兔子。

(2)10根胡萝卜,每只兔子5根,可以分给( )只兔子。

提问:这两道题的分法有什么共同点?算式中的10、2、5分别表示什么?

预设:

都是平均分,用除法算式表示。

10是胡萝卜总数,2和5是每只兔子分的数量,结果是分给的兔子只数。

(二)新知探究

情境引入(例4)

把15个竹笋平均放在3个盘子里,每盘放几个?

提问:“平均放在3个盘子里”是什么意思?如何解决这个问题?

预设:

每个盘子里的竹笋数量相同,需要把15平均分成3份。

可以用学具分一分,或用连减计算。

动手操作与分法展示

学具操作:

用15个圆片代替竹笋,平均分成3份,教师巡视收集分法。

方法汇报:

提问:谁来演示分的过程?

预设:

每次每盘放1个,分5次,每盘放5个。

每次每盘放2个,分2次后剩3个,再每盘放1个,共5个。

连减表征:

提问:用连减算式怎么记录分的过程?

预设:

15-3=12(第1次分3个)→12-3=9(第2次)→9-3=6(第3次)→6-3=3(第4次)→3-3=0(第5次),分5次,每盘5个。

除法算式与各部分名称

算式抽象:

讲解:15个竹笋平均分成3份,每盘5个,用除法算式表示:

提问:算式中各部分的名称是什么?

预设:

15是被除数,3是除数,5是商。

意义对应:

提问:15、3、5在分竹笋中各表示什么?

预设:

15是竹笋总数(被除数),3是盘子个数(除数),5是每盘个数(商)。

对比强化:

提问:与上节课“每4个放一盘”的算式12÷4=3对比,两道算式中被除数、除数、商的意义有什么共同点?

预设:

被除数都是总数,除数都是平均分的份数或每份数,商是对应的结果。

归纳总结

讲解:被平均分的总数是被除数,平均分成的份数或每一份的数量是除数,分得的结果是商。

(三)课堂练习

做一做第1题

题目:把15条鱼平均放到5个鱼缸里,每个鱼缸里有( )条。

出题意图:巩固“按份数平均分”的除法算式写法,明确被除数、除数、商的对应关系。

做一做第2题

题目:说出12÷4=3、10÷5=2等算式中的被除数、除数和商。

出题意图:强化除法算式各部分名称的记忆,避免概念混淆。

练一练第1题

题目:

(1)每只小熊分同样多的苹果,每只分( )个。

(2)每2个装一袋,可以装( )袋。

出题意图:对比“按份数分”与“按每份数分”,理解除数在不同场景中的含义。

练一练第3题

题目:10支笔,每2支装1盒或平均装在5个盒子里,填算式。

出题意图:体会同一总数在不同平均分方式下,除数与商的变化关系。

练一练第5题

题目:根据6堆小棒图,写乘法和除法算式。

出题意图:沟通乘除法的联系,理解除法是乘法的逆运算。

(四)拓展提升

猜一猜,■和▲分别代表什么数?

■÷2=6 ■÷▲=4

提问:如何求出■和▲的值?

预设:

■=2×6=12,因为被除数=除数×商。

▲=12÷4=3,因为除数=被除数÷商。

(五)课堂小结

提问:

除法算式中各部分的名称是什么?

如何根据平均分的过程写出除法算式?

预设:

被除数是总数,除数是份数或每份数,商是结果。

先确定总数、份数/每份数,再写出“总数÷除数=商”。

四、板书设计

3.4 除法算式各部分的名称

例:15个竹笋平均放3盘,每盘5个

除法算式:15 ÷ 3 = 5

↓ ↓ ↓

被除数 除数 商

意义:总数÷份数=每份数

五、教学反思

学生能掌握除法算式各部分名称,但在区分“份数”与“每份数”作为除数时易混淆,如将“平均分成3份”中的3与“每3个一份”中的3混淆。后续需增加对比练习,用不同颜色标注除数对应的意义,如用蓝色标注份数,红色标注每份数,强化视觉区分。此外,可设计“说意义—写算式”的专项训练,提升概念理解的准确性。

同课章节目录