3.我爱这土地 课件(共60张ppt)2025—2026学年统编版语文九年级上册

文档属性

| 名称 | 3.我爱这土地 课件(共60张ppt)2025—2026学年统编版语文九年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

1937年7月7日,日本侵略者悍然炮轰宛平城,制造了震惊中外的卢沟桥事变。自此,平津危急,华北危急,中华民族危急,中华民族到了最危险的时候。

单元概说

本单元是“活动·探究”单元,与诗歌教学相适应,主要是学习欣赏诗歌作品,并通过不同形式的朗诵活动、诗歌写作,引导学生更好地感受诗歌的魅力,获得审美的熏陶。所以,本单元采用任务驱动的方式,重在强调学生的“自主”学习:学习鉴赏诗歌,组织朗诵活动。

学习这个单元,学生可以通过自主欣赏的方式进行自由朗诵,开展朗诵比赛。朗诵时,要注意重音、停连、节奏等,把握诗歌的感情基调,读出感情,读出韵律。在此基础上,可以结合自己的生活体验,选择一个对象,写一首小诗,抒发自己的情感。在写作过程中,注意句式和节奏的变化、意象的合理选择、语言的锤炼等。

3 我爱这土地

第1课时

1.诵读这首诗,把握诗歌的感情,读出重音和节奏。

2.把握诗中的意象,揣摩诗人营造的氛围。

3.体会诗中蕴含的深沉而真挚的爱国之情。

学习目标

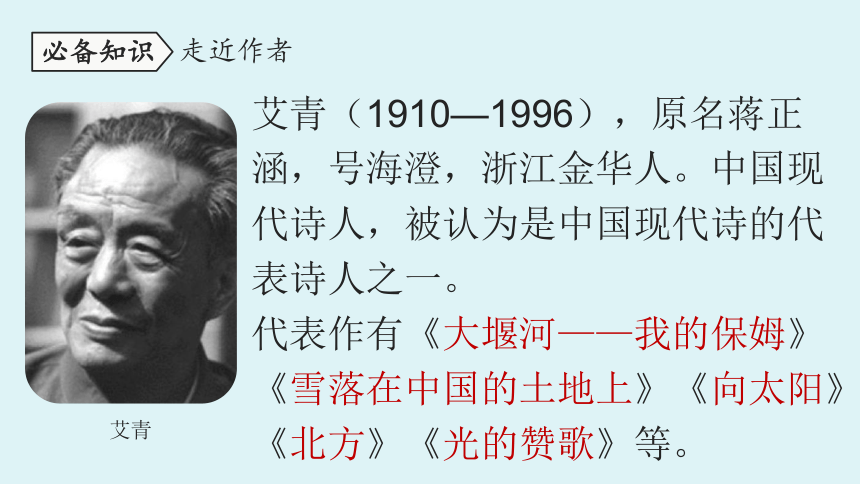

艾青(1910—1996),原名蒋正涵,号海澄,浙江金华人。中国现代诗人,被认为是中国现代诗的代表诗人之一。

代表作有《大堰河——我的保姆》《雪落在中国的土地上》《向太阳》《北方》《光的赞歌》等。

走近作者

必备知识

艾青

必备知识

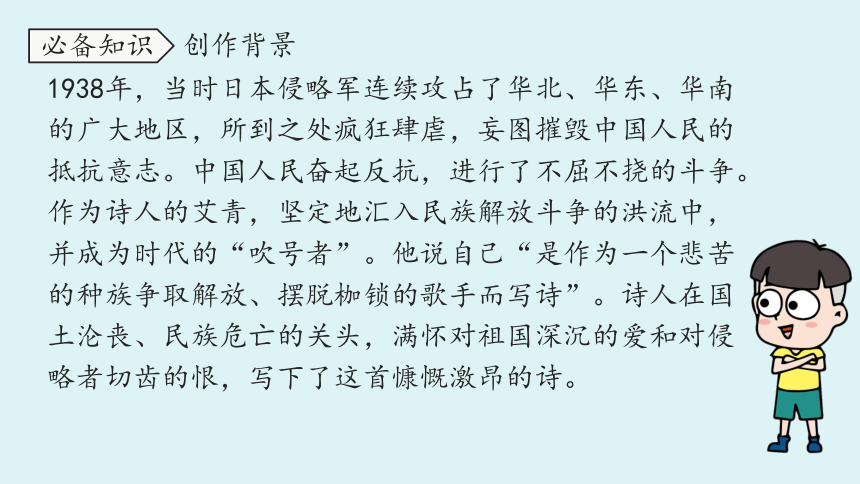

创作背景

1938年,当时日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起反抗,进行了不屈不挠的斗争。作为诗人的艾青,坚定地汇入民族解放斗争的洪流中,并成为时代的“吹号者”。他说自己“是作为一个悲苦的种族争取解放、摆脱枷锁的歌手而写诗”。诗人在国土沦丧、民族危亡的关头,满怀对祖国深沉的爱和对侵略者切齿的恨,写下了这首慷慨激昂的诗。

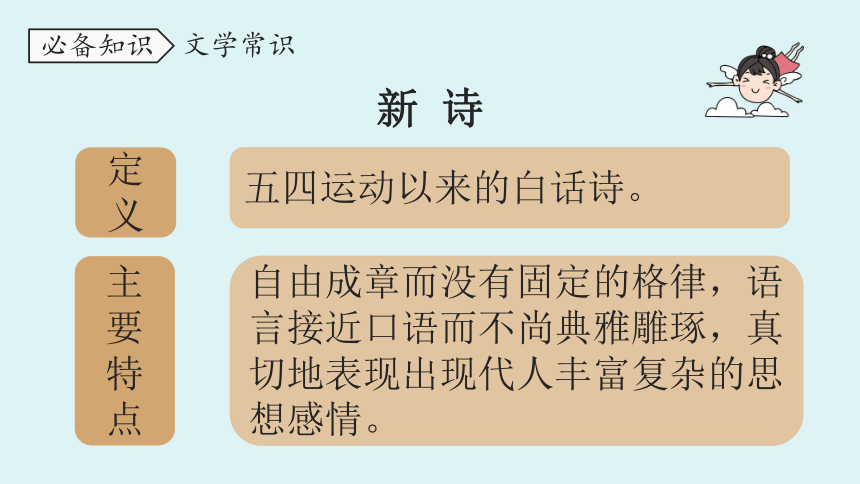

新 诗

必备知识

文学常识

定义

五四运动以来的白话诗。

主要特点

自由成章而没有固定的格律,语言接近口语而不尚典雅雕琢,真切地表现出现代人丰富复杂的思想感情。

主要代表诗人、作品

郭沫若《女神》

徐志摩《再别康桥》

卞之琳《断章》

戴望舒《雨巷》

艾青《我爱这土地》

舒婷《致橡树》……

主要流派

新月派、七月派、九叶诗派、朦胧诗派……

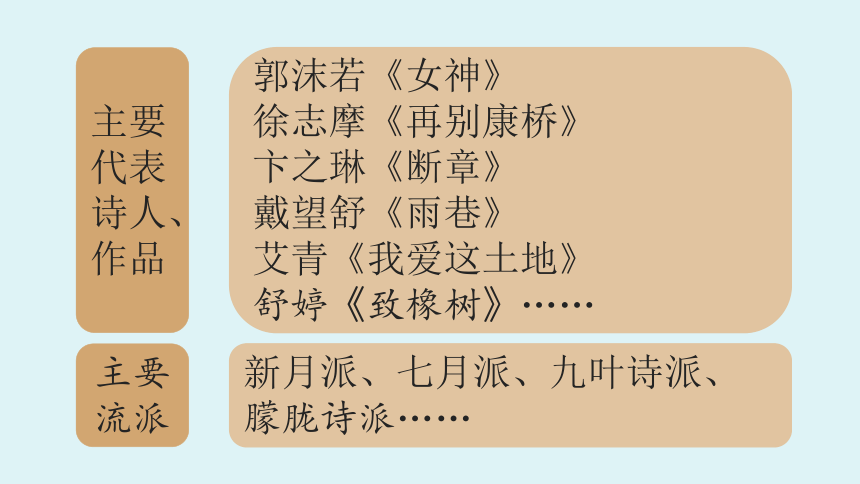

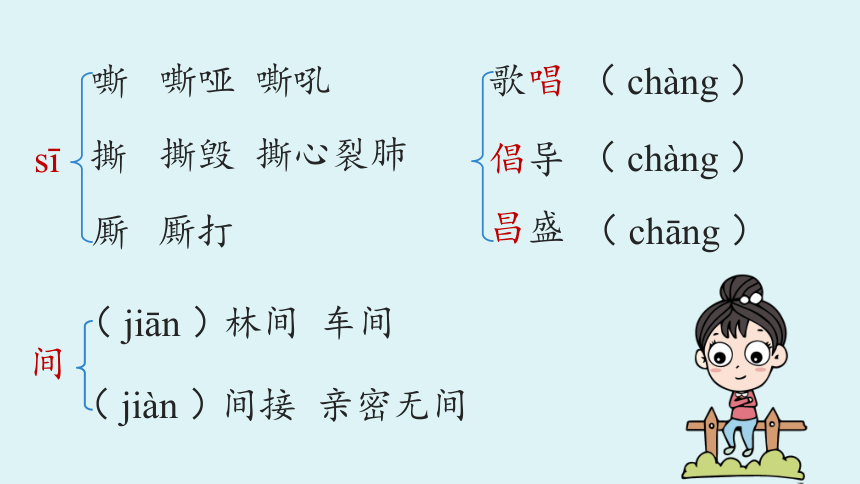

嘶哑 汹涌

黎明 腐烂

悲愤

( sī )

( lí )

( xiōng yǒng )

( fǔ )

必记字词

字音字形

( fèn )

间

( jiān )

林间 车间

( chàng )

( chàng )

( chāng )

歌唱

昌盛

倡导

( jiàn )

间接 亲密无间

嘶哑 嘶吼

撕毁 撕心裂肺

厮打

嘶

厮

撕

sī

必记字词

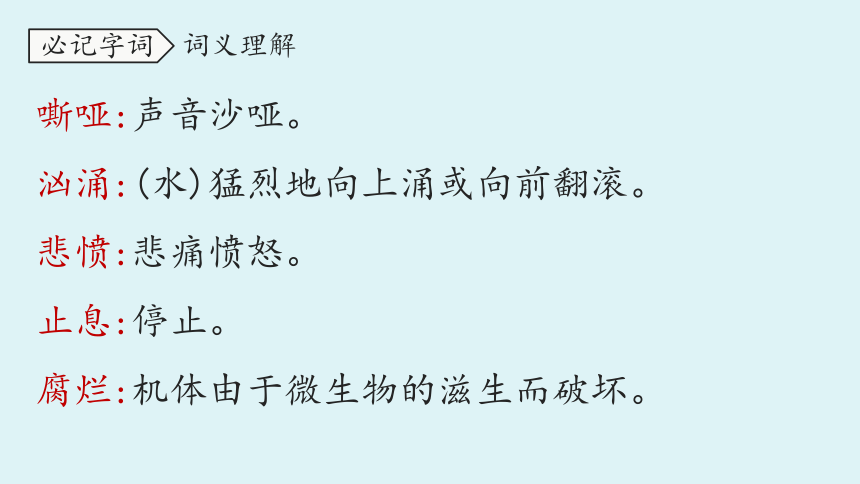

词义理解

嘶哑:声音沙哑。

汹涌:(水)猛烈地向上涌或向前翻滚。

悲愤:悲痛愤怒。

止息:停止。

腐烂:机体由于微生物的滋生而破坏。

请同学们初读课文。体会作者感情,思考这篇文章应该用什么基调朗读。,并在课本上做好批注。

1.读音准确,停顿恰当,重音读准,读出节奏。

2.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

自主学习

初读课文

1.诗中的“鸟”歌唱的对象有哪些?

土地

河流

风

黎明

初读课文

自主探究

2.“鸟”歌唱的对象处在一种怎样的状态中呢?

鸟的歌唱

被暴风雨所打击着的

永远汹涌着我们的悲愤的

无止息地吹刮着的激怒的

来自林间的无比温柔的

土地

河流

风

黎明

3.“鸟”歌唱的对象(即作者选用的意象)又分别象征着什么?

意象是借助客观物象(如山川草木等)表现出来的主观的情感形象。所借助的客观物象中浸染了作者感情。

象征生“我”养“我”而又多灾多难的祖国。

象征郁积在中华儿女心中的悲愤。

象征人民心中对侵略者暴行的愤怒。

象征独立自由的曙光、人民斗争胜利的前景。

土地

河流

风

黎明

象征和比喻的区别

象征 比喻

一种用具体的事物来表现某种特殊的意义的表现手法 一种用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物的修辞手法

会出现喻体 只出现本体,不出现象征体

这只“鸟”是一个饱受磨难,拼尽全力用整个生命去歌唱的爱国者形象。

4.诗中“用嘶哑的喉咙歌唱”的“鸟”是一个怎样的形象?

1.鸟的歌唱为何用“嘶哑”一词,而不用“清脆”或“嘹亮”?

分析讨论

精读课文

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

“嘶哑”表达出“鸟儿”歌唱不止,哪怕唱至喉咙充血,声音嘶哑,哪怕面对困难内心悲伤,也不会停息对大地的歌唱,不会停止对祖国的爱的表达。这也对应了饱受磨难的鸟的形象。

如果用“清脆”或“嘹亮”,虽添了亮色,但少了艰辛、深刻的感觉,弱化了对大地挚诚感情的表达。

2.这两句诗,在全诗中起什么作用?

全诗以假设开头,设置悬念,引起读者的阅读兴趣。接着做出解释,“嘶哑的喉咙”让我们立刻被诗人的忧患意识所感染,这意识来自对多灾多难的祖国深沉的爱,从而奠定了全诗的感情基调。

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

诗人在“土地”“河流”“风”“黎明”前加上长长的修饰语有什么作用

诗人在这些描述的对象前加上带有浓厚感彩的修饰语,具体形象地展现了一个极富象征意义的画面,真切感人,表达了对多灾多难的祖国最真挚的爱。

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

表达了作者对祖国的挚爱深情,寄予了作者甘愿为之献身的大无畏精神。

这两句表达了作者怎样的感情?

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

1.诗人眼中的“泪水”都包含了哪些内容?

“泪水”中包含了对祖国、对民族的深沉的爱,对敌人、对侵略者无比的恨,对遭受到苦难、生活在水深火热中的人民的同情。

这两句是本诗的点睛之笔,是那个苦难的年代里一切爱国知识分子对祖国的最真挚的爱的表白。这种刻骨铭心,至死不渝,不仅来自诗人的内心深处,更是全民族普遍的爱国情绪的浓缩。这两句诗抒发了那个时代中华儿女共同的心声。

2.如何理解这两句诗?

一问一答,直抒胸臆,以“我的眼里常含泪水”的情状,体现了诗人那真挚炽热的爱国之情,形象地表达了诗人对土地、对祖国的眷恋和热爱。

3.对这两句诗进行赏析。

3 我爱这土地

第2课时

学情回顾

同学们,上一节课我们学习了《我爱这土地》这首诗歌,明确了诗歌中意象的象征意义,理解了诗句的含义。

今天这节课,我们继续深入学习这首诗歌。

1.诗歌的第1节、第2节在内容和写法上有怎样的区别和联系?

分析讨论

精读课文

诗的第一节从虚拟的视角,以一只鸟生死眷念土地作比,通过对歌唱者动态的描述,表达了诗人对祖国的挚爱。这一节是对主题的抒情性的铺陈描述。

诗的第二节从实写的视角,以诗人自己的视角去写自己“常含泪水”的眼睛。一问一答,直抒胸臆,是全诗的精华部分。这一节是对全诗主题的高度凝练的概括。

不可以。这四行诗依次写了土地、河流、风、黎明四个意象,土地喻指饱受战争摧残的中华民族的物质家园与精神家园,河流和风喻指人民的愤怒及不屈不挠的反抗精神,黎明喻指祖国的美好未来。它们正好演绎了诗人

2.诗歌的第1节中,第3—6行的诗句可以调换顺序吗?为什么?

对于民族命运感同身受的体验与认识:一个民族的振兴,必然要经受苦难的折磨、悲愤的抗争,最终才能奔向温柔的黎明。如果调换了顺序,就违背了这一认知规律,不太合理。

3.本诗出现了许多“的”字,这样会不会拖泥带水,冲谈了诗味?谈谈你的理解。

这正是艾青诗作不同于其他诗作的一个重要特色。艾青敢于用一系列“的”字组成的长句来抒发缠绵而深沉的感情,喜欢在所描写的对象前面加上大量的形容词和修饰语,以展现对象的神采风貌,形成一种特殊的立体感和雕塑感。

4.这首诗是按怎样的思路写作的?

全诗以“假如”领起,用“嘶哑”形容鸟儿的歌喉,接着续写出歌唱的内容,并由生前的歌唱,转写鸟儿死后魂归大地,最后转由鸟的形象代之以诗人自身形象,直抒胸臆,衬托出诗人真挚、炽热的爱国心。

5.这首诗在艺术上有哪些特点?

(1)意象内涵丰富,象征手法恰当。

诗中的每一个事物都被赋予丰富的内涵,“鸟”是诗人的虚拟,是泛指,是共名,嘶哑着喉咙歌唱的既是“鸟”,也是“我”(作者自己)。 同样,大地、河流、风和黎明等,都是诗人心目中赋予了一定意义的形象。

(2)抒情方式巧妙,感情表达分层强化。

运用比喻,借物抒情,这是抒情方式的巧妙;为了能久久拨动读者的心弦,还要不断地强化作品本身的感情:诗歌开头就用“假如”,这是第一层强化;以“嘶哑”来形容鸟声(一反鸟声优美清脆),这是第二层强化;又用一系列描摹土地、河流等景观的长句,加上一系列的修饰语,这是第三层强化。

课文主旨

课堂小结

这首诗凝聚着诗人对祖国大地母亲最深沉的爱,是在那个苦难的年代,诗人对祖国最真挚的爱的表白。这心声,是历久不衰的主旋律,更是永远唱不尽的主题。

热爱祖国、

至死不渝

板书设计

课堂小结

我爱这土地

鸟儿生死眷恋土地

(第一节)

“我”对土地深沉的爱:

(第二节)

土地——伤痛

河流

风

黎明——美好未来

愤怒、抗争

点明主旨、直抒胸臆

教学反思

诗歌的学习重在朗读,通过朗读能够帮助学生更加准确地把握诗歌的内容和情感。因此,在本课教学过程中侧重于让学生观看朗读视频以及进行各种形式的朗读,再加上教师的朗读指导,让学生充分体会到诗歌中蕴含的浓烈的情感。学习本诗不仅仅是怀念周总理,更要升华主题,因此结尾升华到“为中华崛起而读书”“为中华腾飞而奋斗”的目的上来,激发了学生的时代责任感。

积累拓展

松梅竹菊是品行高洁、不畏邪恶的形象化身,古人常用这四种形象表现高洁的情操。

刘桢《赠从弟》有云:“岂不罹凝寒,松柏有本性。”

1.“松梅竹菊”寓高洁

古典诗词中常见的意象

陆游《卜算子·咏梅》:“零落成泥碾作尘,只有香如故。”

王吉《咏竹》则言:“岁寒别有非常操,不比寻常草木同。”

元稹《菊花》一诗有云:“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。”

2.借“月”托“雁”寄乡思

皓月当空常常引起游子的思乡之情,唤起诗人的怀远之念,如:李白《静夜思》“举头望明月,低头思故乡”,杜甫《月夜忆舍弟》“露从今夜白,月是故乡明”,苏轼“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,均表达了诗人的思乡之情。

雁是一种候鸟,古诗词常用大雁南飞的景象书写在外游子的思乡之情。如:

温庭筠《苏武庙》“云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。”

范仲淹《渔家傲·秋思》“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。”

3.“杜鹃”“鹧鸪”表悲切

杜鹃,又名子规、杜宇等,在古代神话中,蜀王杜宇(即望帝)在让位于他的臣子后隐居山林,死后灵魂化为杜鹃,又说杜鹃叫声如“不如归去”,于是古诗中的杜鹃就成了凄凉、哀伤的

象征。如:苏轼《浣溪沙·游蕲水清泉寺》中的“潇潇暮雨子规啼”。

鹧鸪叫声凄切、清长,音似“行不得也哥哥”,于是在诗词中,鹧鸪声便成了哀怨、凄清的化身,如辛弃疾《菩萨蛮·书江西造口壁》:“江晚正愁余,山深闻鹧鸪。”

桥

当土地与土地被水分割了的时候,

当带路与道路被水截断了的时候,

智慧的人类伫立在水边:

于是产生了桥。

苦于跋涉的人类,

应该感谢桥啊。

艾青诗作精选

桥是土地与土地的联系;

桥是河流与道路的爱情;

桥是船只与车辆点头致敬的驿站;

桥是乘船者与步行者挥手告别的地方。

太阳

从远古的墓茔

从黑暗的年代

从人类死亡之流的那边

震惊沉睡的山脉

若火轮飞旋于沙丘之上

太阳向我滚来……

当它来时,我听见

冬蛰的虫蛹转动于地下

群众在旷场上高声说话

城市从远方

用电力与钢铁召唤它

它以难掩的光芒

使生命呼吸

使高树繁枝向它舞蹈

使河流带着狂歌奔向它去

于是我的心胸

被火焰之手撕开

陈腐的灵魂

搁弃在河畔

我乃有对于人类再生之确信

1.给下面画线的字词注音。

嘶哑( ) 悲愤( ) 汹涌( )

腐烂( ) 黎明( )

sī

fèn

xiōnɡ yǒnɡ

fǔ

lí

《我爱这土地》的作者是我国现代著名诗人 。这首诗歌的感情基调是 。最能点明主旨的诗句是

艾青

忧郁、悲愤

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……

2.填空。

课堂检测

A. 我也应该用嘶哑的喉咙歌唱 (嗓子干涩发不出声音)

B. 这永远汹涌着我们的悲愤的河流(水猛烈地向上涌或向前翻滚)

C. 连羽毛也腐烂在土地里面(有机体由于微生物的滋生而被破坏)

D. 这无止息地吹刮着的激怒的风(刺激使发怒)

A

3.下列诗句中标红的词语解释不正确的一项是( )

中国的土地

刘湛秋

你可知道这块神奇的土地

埋藏着黄金般的相思

一串串杜鹃花嫣红姹紫

激流的三峡传来神女的叹息

冬天从冻土层到绿色的椰子林

蔷薇色的海浪抚爱着砂粒

拓展阅读

拓展探究

你可知道这块神奇的土地

黄皮肤,黑头发是那样美丽

敦厚的性格像微风下的湖水

顽强勇敢又如长江一泻千里

挂霜的葡萄下跃动着欢乐

坚硬的核里已绽开复兴的契机

思考:请从背景、抒情方式、主题、写法等方面比较两首诗的异同。

背景方面:

《我爱这土地》是充满硝烟的抗战时期;

《中国的土地》是改革开放的新时代。

抒情方面:

《我爱这土地》借用鸟的歌唱作比抒情;

《中国的土地》是直抒胸臆。

主题方面:

《我爱这土地》抒发诗人面对遭受苦难的大地,要为此而献身的强烈愿望;

《中国的土地》是面对这块神奇的土地,表达永远思念的感情。

两首诗都注重意象创造:

①艾青是借助“土地”“河流”“风”“黎明”来描绘祖国大地遭受的苦难,中国人民的无比愤怒以及解放区的勃勃生机,让人们看到抗战胜利的光明曙光。

②刘湛秋则是把对中国土地的讴歌,对中国人民的礼赞寄寓在典型新颖的意象之中。如“激流的三峡传来神女的叹息”,既写出了祖国山川的秀美,又自然地暗示了中华民族的悠久历史和古老文化。

煤的对话

艾青

你住在哪里?

我住在万年的深山里

我住在万年的岩石里

你的年纪——

我的年纪比山的更大

比岩石的更大

你从什么时候沉默的?

从恐龙统治了森林的年代

从地壳第一次震动的年代

你已死在过深的怨愤里了么?

死?不,不,我还活着——

请给我以火,给我以火!

拓展阅读

《煤的对话》是近代诗人艾青于1937年春创作的一首新诗。这首诗采用通篇对话的方式来展示中华民族不甘屈辱、自强不息的精神,表达诗人对祖国深沉而热烈的爱和对祖国 “再生”的强烈愿望,显得新颖而又亲近。这首诗虽短,却耐人寻味,内涵博大,意境深远。

思考:试析《煤的对话》的主题思想。

1937年7月7日,日本侵略者悍然炮轰宛平城,制造了震惊中外的卢沟桥事变。自此,平津危急,华北危急,中华民族危急,中华民族到了最危险的时候。

单元概说

本单元是“活动·探究”单元,与诗歌教学相适应,主要是学习欣赏诗歌作品,并通过不同形式的朗诵活动、诗歌写作,引导学生更好地感受诗歌的魅力,获得审美的熏陶。所以,本单元采用任务驱动的方式,重在强调学生的“自主”学习:学习鉴赏诗歌,组织朗诵活动。

学习这个单元,学生可以通过自主欣赏的方式进行自由朗诵,开展朗诵比赛。朗诵时,要注意重音、停连、节奏等,把握诗歌的感情基调,读出感情,读出韵律。在此基础上,可以结合自己的生活体验,选择一个对象,写一首小诗,抒发自己的情感。在写作过程中,注意句式和节奏的变化、意象的合理选择、语言的锤炼等。

3 我爱这土地

第1课时

1.诵读这首诗,把握诗歌的感情,读出重音和节奏。

2.把握诗中的意象,揣摩诗人营造的氛围。

3.体会诗中蕴含的深沉而真挚的爱国之情。

学习目标

艾青(1910—1996),原名蒋正涵,号海澄,浙江金华人。中国现代诗人,被认为是中国现代诗的代表诗人之一。

代表作有《大堰河——我的保姆》《雪落在中国的土地上》《向太阳》《北方》《光的赞歌》等。

走近作者

必备知识

艾青

必备知识

创作背景

1938年,当时日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起反抗,进行了不屈不挠的斗争。作为诗人的艾青,坚定地汇入民族解放斗争的洪流中,并成为时代的“吹号者”。他说自己“是作为一个悲苦的种族争取解放、摆脱枷锁的歌手而写诗”。诗人在国土沦丧、民族危亡的关头,满怀对祖国深沉的爱和对侵略者切齿的恨,写下了这首慷慨激昂的诗。

新 诗

必备知识

文学常识

定义

五四运动以来的白话诗。

主要特点

自由成章而没有固定的格律,语言接近口语而不尚典雅雕琢,真切地表现出现代人丰富复杂的思想感情。

主要代表诗人、作品

郭沫若《女神》

徐志摩《再别康桥》

卞之琳《断章》

戴望舒《雨巷》

艾青《我爱这土地》

舒婷《致橡树》……

主要流派

新月派、七月派、九叶诗派、朦胧诗派……

嘶哑 汹涌

黎明 腐烂

悲愤

( sī )

( lí )

( xiōng yǒng )

( fǔ )

必记字词

字音字形

( fèn )

间

( jiān )

林间 车间

( chàng )

( chàng )

( chāng )

歌唱

昌盛

倡导

( jiàn )

间接 亲密无间

嘶哑 嘶吼

撕毁 撕心裂肺

厮打

嘶

厮

撕

sī

必记字词

词义理解

嘶哑:声音沙哑。

汹涌:(水)猛烈地向上涌或向前翻滚。

悲愤:悲痛愤怒。

止息:停止。

腐烂:机体由于微生物的滋生而破坏。

请同学们初读课文。体会作者感情,思考这篇文章应该用什么基调朗读。,并在课本上做好批注。

1.读音准确,停顿恰当,重音读准,读出节奏。

2.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

自主学习

初读课文

1.诗中的“鸟”歌唱的对象有哪些?

土地

河流

风

黎明

初读课文

自主探究

2.“鸟”歌唱的对象处在一种怎样的状态中呢?

鸟的歌唱

被暴风雨所打击着的

永远汹涌着我们的悲愤的

无止息地吹刮着的激怒的

来自林间的无比温柔的

土地

河流

风

黎明

3.“鸟”歌唱的对象(即作者选用的意象)又分别象征着什么?

意象是借助客观物象(如山川草木等)表现出来的主观的情感形象。所借助的客观物象中浸染了作者感情。

象征生“我”养“我”而又多灾多难的祖国。

象征郁积在中华儿女心中的悲愤。

象征人民心中对侵略者暴行的愤怒。

象征独立自由的曙光、人民斗争胜利的前景。

土地

河流

风

黎明

象征和比喻的区别

象征 比喻

一种用具体的事物来表现某种特殊的意义的表现手法 一种用跟甲事物有相似之点的乙事物来描写或说明甲事物的修辞手法

会出现喻体 只出现本体,不出现象征体

这只“鸟”是一个饱受磨难,拼尽全力用整个生命去歌唱的爱国者形象。

4.诗中“用嘶哑的喉咙歌唱”的“鸟”是一个怎样的形象?

1.鸟的歌唱为何用“嘶哑”一词,而不用“清脆”或“嘹亮”?

分析讨论

精读课文

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

“嘶哑”表达出“鸟儿”歌唱不止,哪怕唱至喉咙充血,声音嘶哑,哪怕面对困难内心悲伤,也不会停息对大地的歌唱,不会停止对祖国的爱的表达。这也对应了饱受磨难的鸟的形象。

如果用“清脆”或“嘹亮”,虽添了亮色,但少了艰辛、深刻的感觉,弱化了对大地挚诚感情的表达。

2.这两句诗,在全诗中起什么作用?

全诗以假设开头,设置悬念,引起读者的阅读兴趣。接着做出解释,“嘶哑的喉咙”让我们立刻被诗人的忧患意识所感染,这意识来自对多灾多难的祖国深沉的爱,从而奠定了全诗的感情基调。

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

诗人在“土地”“河流”“风”“黎明”前加上长长的修饰语有什么作用

诗人在这些描述的对象前加上带有浓厚感彩的修饰语,具体形象地展现了一个极富象征意义的画面,真切感人,表达了对多灾多难的祖国最真挚的爱。

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

表达了作者对祖国的挚爱深情,寄予了作者甘愿为之献身的大无畏精神。

这两句表达了作者怎样的感情?

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

1.诗人眼中的“泪水”都包含了哪些内容?

“泪水”中包含了对祖国、对民族的深沉的爱,对敌人、对侵略者无比的恨,对遭受到苦难、生活在水深火热中的人民的同情。

这两句是本诗的点睛之笔,是那个苦难的年代里一切爱国知识分子对祖国的最真挚的爱的表白。这种刻骨铭心,至死不渝,不仅来自诗人的内心深处,更是全民族普遍的爱国情绪的浓缩。这两句诗抒发了那个时代中华儿女共同的心声。

2.如何理解这两句诗?

一问一答,直抒胸臆,以“我的眼里常含泪水”的情状,体现了诗人那真挚炽热的爱国之情,形象地表达了诗人对土地、对祖国的眷恋和热爱。

3.对这两句诗进行赏析。

3 我爱这土地

第2课时

学情回顾

同学们,上一节课我们学习了《我爱这土地》这首诗歌,明确了诗歌中意象的象征意义,理解了诗句的含义。

今天这节课,我们继续深入学习这首诗歌。

1.诗歌的第1节、第2节在内容和写法上有怎样的区别和联系?

分析讨论

精读课文

诗的第一节从虚拟的视角,以一只鸟生死眷念土地作比,通过对歌唱者动态的描述,表达了诗人对祖国的挚爱。这一节是对主题的抒情性的铺陈描述。

诗的第二节从实写的视角,以诗人自己的视角去写自己“常含泪水”的眼睛。一问一答,直抒胸臆,是全诗的精华部分。这一节是对全诗主题的高度凝练的概括。

不可以。这四行诗依次写了土地、河流、风、黎明四个意象,土地喻指饱受战争摧残的中华民族的物质家园与精神家园,河流和风喻指人民的愤怒及不屈不挠的反抗精神,黎明喻指祖国的美好未来。它们正好演绎了诗人

2.诗歌的第1节中,第3—6行的诗句可以调换顺序吗?为什么?

对于民族命运感同身受的体验与认识:一个民族的振兴,必然要经受苦难的折磨、悲愤的抗争,最终才能奔向温柔的黎明。如果调换了顺序,就违背了这一认知规律,不太合理。

3.本诗出现了许多“的”字,这样会不会拖泥带水,冲谈了诗味?谈谈你的理解。

这正是艾青诗作不同于其他诗作的一个重要特色。艾青敢于用一系列“的”字组成的长句来抒发缠绵而深沉的感情,喜欢在所描写的对象前面加上大量的形容词和修饰语,以展现对象的神采风貌,形成一种特殊的立体感和雕塑感。

4.这首诗是按怎样的思路写作的?

全诗以“假如”领起,用“嘶哑”形容鸟儿的歌喉,接着续写出歌唱的内容,并由生前的歌唱,转写鸟儿死后魂归大地,最后转由鸟的形象代之以诗人自身形象,直抒胸臆,衬托出诗人真挚、炽热的爱国心。

5.这首诗在艺术上有哪些特点?

(1)意象内涵丰富,象征手法恰当。

诗中的每一个事物都被赋予丰富的内涵,“鸟”是诗人的虚拟,是泛指,是共名,嘶哑着喉咙歌唱的既是“鸟”,也是“我”(作者自己)。 同样,大地、河流、风和黎明等,都是诗人心目中赋予了一定意义的形象。

(2)抒情方式巧妙,感情表达分层强化。

运用比喻,借物抒情,这是抒情方式的巧妙;为了能久久拨动读者的心弦,还要不断地强化作品本身的感情:诗歌开头就用“假如”,这是第一层强化;以“嘶哑”来形容鸟声(一反鸟声优美清脆),这是第二层强化;又用一系列描摹土地、河流等景观的长句,加上一系列的修饰语,这是第三层强化。

课文主旨

课堂小结

这首诗凝聚着诗人对祖国大地母亲最深沉的爱,是在那个苦难的年代,诗人对祖国最真挚的爱的表白。这心声,是历久不衰的主旋律,更是永远唱不尽的主题。

热爱祖国、

至死不渝

板书设计

课堂小结

我爱这土地

鸟儿生死眷恋土地

(第一节)

“我”对土地深沉的爱:

(第二节)

土地——伤痛

河流

风

黎明——美好未来

愤怒、抗争

点明主旨、直抒胸臆

教学反思

诗歌的学习重在朗读,通过朗读能够帮助学生更加准确地把握诗歌的内容和情感。因此,在本课教学过程中侧重于让学生观看朗读视频以及进行各种形式的朗读,再加上教师的朗读指导,让学生充分体会到诗歌中蕴含的浓烈的情感。学习本诗不仅仅是怀念周总理,更要升华主题,因此结尾升华到“为中华崛起而读书”“为中华腾飞而奋斗”的目的上来,激发了学生的时代责任感。

积累拓展

松梅竹菊是品行高洁、不畏邪恶的形象化身,古人常用这四种形象表现高洁的情操。

刘桢《赠从弟》有云:“岂不罹凝寒,松柏有本性。”

1.“松梅竹菊”寓高洁

古典诗词中常见的意象

陆游《卜算子·咏梅》:“零落成泥碾作尘,只有香如故。”

王吉《咏竹》则言:“岁寒别有非常操,不比寻常草木同。”

元稹《菊花》一诗有云:“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。”

2.借“月”托“雁”寄乡思

皓月当空常常引起游子的思乡之情,唤起诗人的怀远之念,如:李白《静夜思》“举头望明月,低头思故乡”,杜甫《月夜忆舍弟》“露从今夜白,月是故乡明”,苏轼“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,均表达了诗人的思乡之情。

雁是一种候鸟,古诗词常用大雁南飞的景象书写在外游子的思乡之情。如:

温庭筠《苏武庙》“云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。”

范仲淹《渔家傲·秋思》“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。”

3.“杜鹃”“鹧鸪”表悲切

杜鹃,又名子规、杜宇等,在古代神话中,蜀王杜宇(即望帝)在让位于他的臣子后隐居山林,死后灵魂化为杜鹃,又说杜鹃叫声如“不如归去”,于是古诗中的杜鹃就成了凄凉、哀伤的

象征。如:苏轼《浣溪沙·游蕲水清泉寺》中的“潇潇暮雨子规啼”。

鹧鸪叫声凄切、清长,音似“行不得也哥哥”,于是在诗词中,鹧鸪声便成了哀怨、凄清的化身,如辛弃疾《菩萨蛮·书江西造口壁》:“江晚正愁余,山深闻鹧鸪。”

桥

当土地与土地被水分割了的时候,

当带路与道路被水截断了的时候,

智慧的人类伫立在水边:

于是产生了桥。

苦于跋涉的人类,

应该感谢桥啊。

艾青诗作精选

桥是土地与土地的联系;

桥是河流与道路的爱情;

桥是船只与车辆点头致敬的驿站;

桥是乘船者与步行者挥手告别的地方。

太阳

从远古的墓茔

从黑暗的年代

从人类死亡之流的那边

震惊沉睡的山脉

若火轮飞旋于沙丘之上

太阳向我滚来……

当它来时,我听见

冬蛰的虫蛹转动于地下

群众在旷场上高声说话

城市从远方

用电力与钢铁召唤它

它以难掩的光芒

使生命呼吸

使高树繁枝向它舞蹈

使河流带着狂歌奔向它去

于是我的心胸

被火焰之手撕开

陈腐的灵魂

搁弃在河畔

我乃有对于人类再生之确信

1.给下面画线的字词注音。

嘶哑( ) 悲愤( ) 汹涌( )

腐烂( ) 黎明( )

sī

fèn

xiōnɡ yǒnɡ

fǔ

lí

《我爱这土地》的作者是我国现代著名诗人 。这首诗歌的感情基调是 。最能点明主旨的诗句是

艾青

忧郁、悲愤

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……

2.填空。

课堂检测

A. 我也应该用嘶哑的喉咙歌唱 (嗓子干涩发不出声音)

B. 这永远汹涌着我们的悲愤的河流(水猛烈地向上涌或向前翻滚)

C. 连羽毛也腐烂在土地里面(有机体由于微生物的滋生而被破坏)

D. 这无止息地吹刮着的激怒的风(刺激使发怒)

A

3.下列诗句中标红的词语解释不正确的一项是( )

中国的土地

刘湛秋

你可知道这块神奇的土地

埋藏着黄金般的相思

一串串杜鹃花嫣红姹紫

激流的三峡传来神女的叹息

冬天从冻土层到绿色的椰子林

蔷薇色的海浪抚爱着砂粒

拓展阅读

拓展探究

你可知道这块神奇的土地

黄皮肤,黑头发是那样美丽

敦厚的性格像微风下的湖水

顽强勇敢又如长江一泻千里

挂霜的葡萄下跃动着欢乐

坚硬的核里已绽开复兴的契机

思考:请从背景、抒情方式、主题、写法等方面比较两首诗的异同。

背景方面:

《我爱这土地》是充满硝烟的抗战时期;

《中国的土地》是改革开放的新时代。

抒情方面:

《我爱这土地》借用鸟的歌唱作比抒情;

《中国的土地》是直抒胸臆。

主题方面:

《我爱这土地》抒发诗人面对遭受苦难的大地,要为此而献身的强烈愿望;

《中国的土地》是面对这块神奇的土地,表达永远思念的感情。

两首诗都注重意象创造:

①艾青是借助“土地”“河流”“风”“黎明”来描绘祖国大地遭受的苦难,中国人民的无比愤怒以及解放区的勃勃生机,让人们看到抗战胜利的光明曙光。

②刘湛秋则是把对中国土地的讴歌,对中国人民的礼赞寄寓在典型新颖的意象之中。如“激流的三峡传来神女的叹息”,既写出了祖国山川的秀美,又自然地暗示了中华民族的悠久历史和古老文化。

煤的对话

艾青

你住在哪里?

我住在万年的深山里

我住在万年的岩石里

你的年纪——

我的年纪比山的更大

比岩石的更大

你从什么时候沉默的?

从恐龙统治了森林的年代

从地壳第一次震动的年代

你已死在过深的怨愤里了么?

死?不,不,我还活着——

请给我以火,给我以火!

拓展阅读

《煤的对话》是近代诗人艾青于1937年春创作的一首新诗。这首诗采用通篇对话的方式来展示中华民族不甘屈辱、自强不息的精神,表达诗人对祖国深沉而热烈的爱和对祖国 “再生”的强烈愿望,显得新颖而又亲近。这首诗虽短,却耐人寻味,内涵博大,意境深远。

思考:试析《煤的对话》的主题思想。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)