14.《驿路梨花》课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 14.《驿路梨花》课件(共38张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 09:27:28 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

七年级下册

杜甫有“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的亡国

之恨 ;白居易有“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”的踏青之乐;杨万里有“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的赏花之趣,古人笔下的花都有表情达意的作用,不同的花有不同的涵义。今天,我们来看看彭荆风笔下的“驿路梨花”又有怎样内涵呢?

导入新课

彭荆风,出生于江西省鄱阳县,祖籍江西省萍乡市,中国当代军旅作家,历任昆明军区宣传部副部长、中国作协云南分会副主席、成都军区创作室主任、第六届全国人大代表。

1949年6月,在南昌参加中国人民解放军,随军进驻云南,并进入二野军政大学学习。1950年,加入中国共产党。1953年3月,发表了短篇小说《倮黑小民兵》。1956年9月,加入中国作家协会。"反右运动"期间,被错划为右派分子,1957年9月至1961年年底,被流放至滇西宾居农场劳动改造。"文化大革命"期间,遭受多次批斗,1968年,被投入监狱,关押长达7年。1975年8月,出狱,并在之后得到平反。1978年,小说《驿路梨花》被收录到初中语文教材中。1979年7月,出版长篇小说《鹿衔草》。1987年4月,出版长篇小说《断肠草》。1994年9月,出版长篇小说《绿月亮》。 1996年9月,出版传记小说《秦基伟将军》。1999年7月,出版长篇小说《孤城日落》。2009年5月,出版报告文学《解放大西南》。2018年7月24日上午6时53分,彭荆风逝世,享年89岁; 11月,遗著长篇小说《太阳升起》出版。

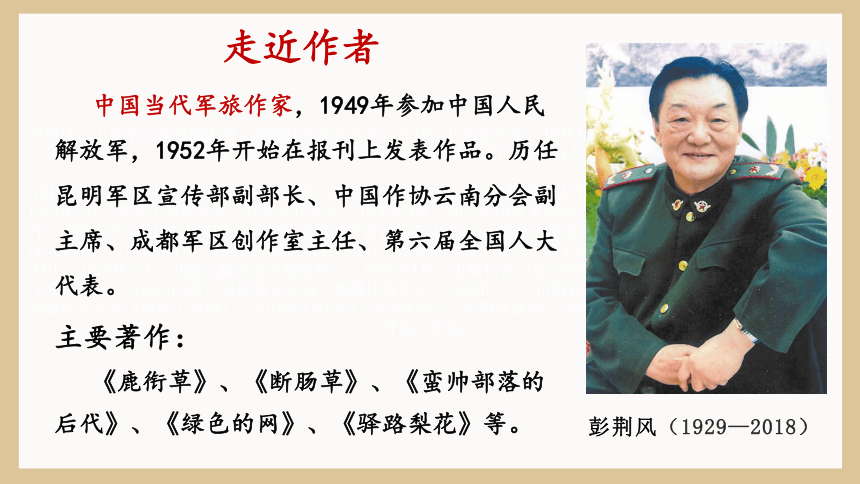

走近作者

彭荆风(1929—2018)

中国当代军旅作家,1949年参加中国人民解放军,1952年开始在报刊上发表作品。历任昆明军区宣传部副部长、中国作协云南分会副主席、成都军区创作室主任、第六届全国人大代表。

主要著作:

《鹿衔草》、《断肠草》、《蛮帅部落的后代》、《绿色的网》、《驿路梨花》等。

彭荆风,出生于江西省鄱阳县,祖籍江西省萍乡市,中国当代军旅作家,历任昆明军区宣传部副部长、中国作协云南分会副主席、成都军区创作室主任、第六届全国人大代表。

1949年6月,在南昌参加中国人民解放军,随军进驻云南,并进入二野军政大学学习。1950年,加入中国共产党。1953年3月,发表了短篇小说《倮黑小民兵》。1956年9月,加入中国作家协会。"反右运动"期间,被错划为右派分子,1957年9月至1961年年底,被流放至滇西宾居农场劳动改造。"文化大革命"期间,遭受多次批斗,1968年,被投入监狱,关押长达7年。1975年8月,出狱,并在之后得到平反。1978年,小说《驿路梨花》被收录到初中语文教材中。1979年7月,出版长篇小说《鹿衔草》。1987年4月,出版长篇小说《断肠草》。1994年9月,出版长篇小说《绿月亮》。 1996年9月,出版传记小说《秦基伟将军》。1999年7月,出版长篇小说《孤城日落》。2009年5月,出版报告文学《解放大西南》。2018年7月24日上午6时53分,彭荆风逝世,享年89岁; 11月,遗著长篇小说《太阳升起》出版。

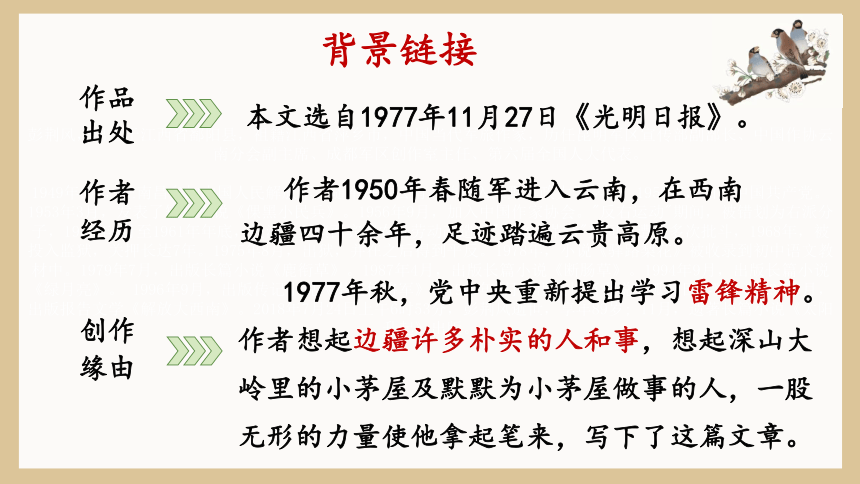

背景链接

作品

出处

作者经历

作者1950年春随军进入云南,在西南边疆四十余年,足迹踏遍云贵高原。

创作缘由

1977年秋,党中央重新提出学习雷锋精神。作者想起边疆许多朴实的人和事,想起深山大岭里的小茅屋及默默为小茅屋做事的人,一股无形的力量使他拿起笔来,写下了这篇文章。

本文选自1977年11月27日《光明日报》。

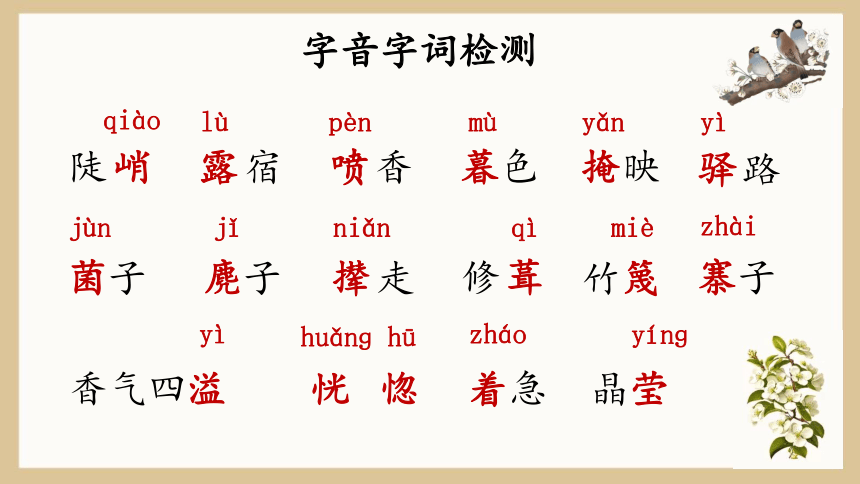

qiào

lù

pèn

mù

jùn

jǐ

niǎn

qì

yǎn

yì

huǎnɡ hū

yínɡ

miè

zháo

陡峭

露宿

喷香

暮色

菌子

麂子

撵走

修葺

掩映

恍 惚

晶莹

竹篾

着急

香气四溢

驿路

yì

寨子

zhài

字音字词检测

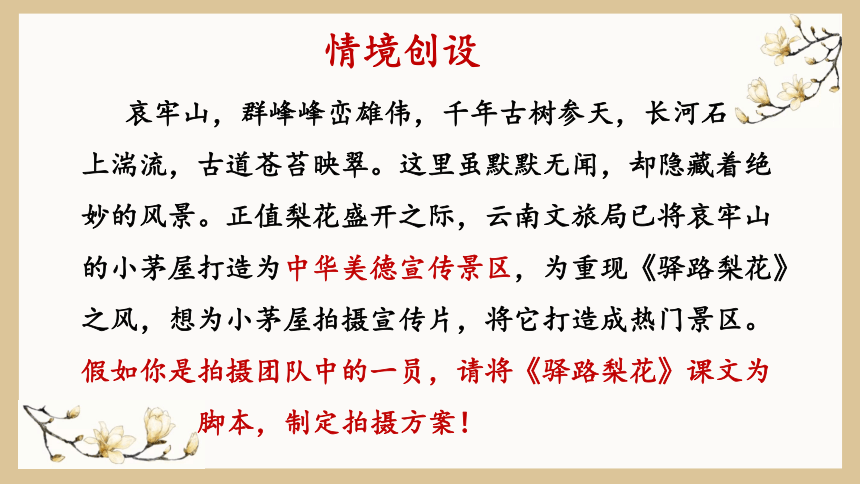

情境创设

哀牢山,群峰峰峦雄伟,千年古树参天,长河石

上湍流,古道苍苔映翠。这里虽默默无闻,却隐藏着绝妙的风景。正值梨花盛开之际,云南文旅局已将哀牢山的小茅屋打造为中华美德宣传景区,为重现《驿路梨花》之风,想为小茅屋拍摄宣传片,将它打造成热门景区。假如你是拍摄团队中的一员,请将《驿路梨花》课文为

脚本,制定拍摄方案!

情境任务

任务一:梳理情节·确定拍摄顺序

任务二:追根溯源·明确拍摄主角

梳理情节·确定拍摄顺序

请拍摄团队根据脚本内容,梳理故事情节,确定拍摄顺序。

任

务

一

人 物 事 件 目 的 时 间

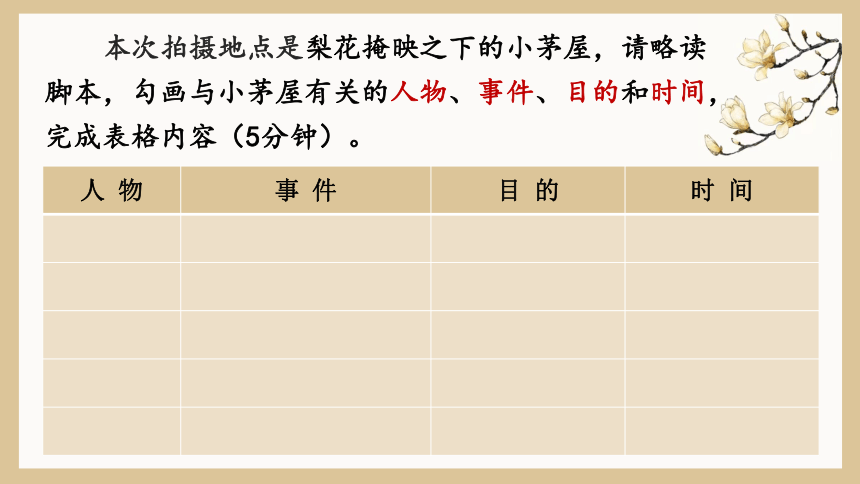

本次拍摄地点是梨花掩映之下的小茅屋,请略读脚本,勾画与小茅屋有关的人物、事件、目的和时间,完成表格内容(5分钟)。

人 物 事 件 目 的 时 间

“我”和老余

给屋顶加草,

挖排水沟

向哈尼小姑娘学习

现在

瑶族老人

归还粮食

感激、回报曾受到的照料,也为方便后来人

现在

一群哈尼小姑娘

照料小茅屋

向解放军和姐姐学习

姐姐出嫁后

解放军战士

砍树、割草、

盖小屋

向雷锋学习,

方便过路人

十多年前

梨花

照料小茅屋

被解放军战士感动,用为人民服务的精神来帮助过路人

解放军盖小屋后

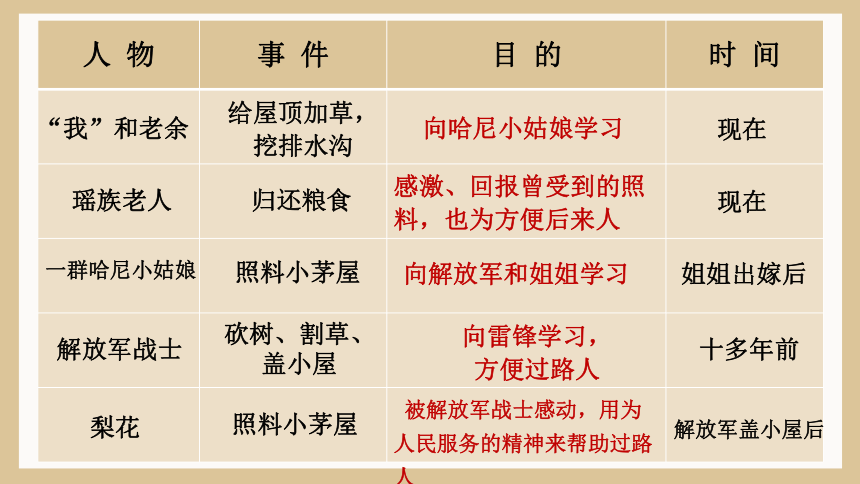

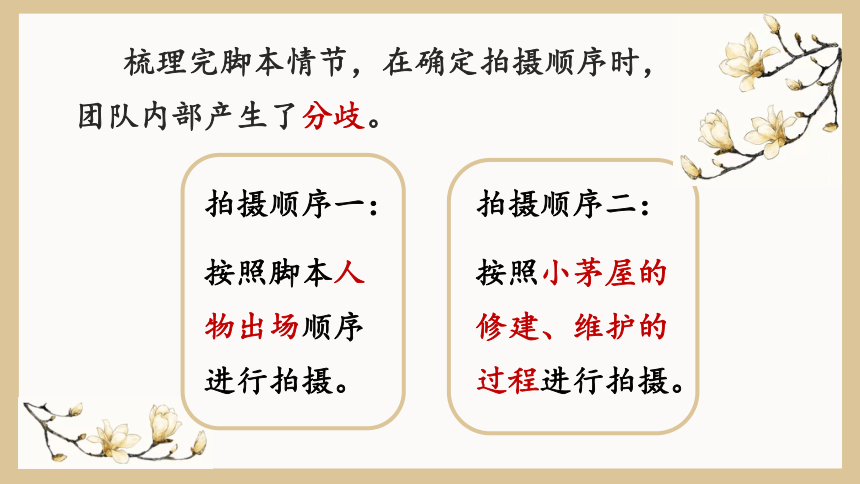

梳理完脚本情节,在确定拍摄顺序时,团队内部产生了分歧。

拍摄顺序二:

按照小茅屋的修建、维护的过程进行拍摄。

拍摄顺序一:

按照脚本人物出场顺序进行拍摄。

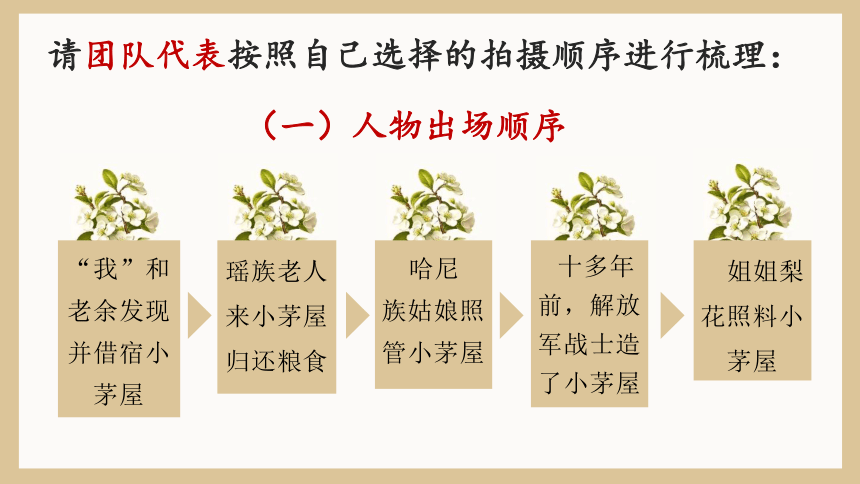

请团队代表按照自己选择的拍摄顺序进行梳理:

(一)人物出场顺序

“我”和老余发现并借宿小茅屋

瑶族老人来小茅屋归还粮食

哈尼族姑娘照管小茅屋

十多年前,解放军战士造了小茅屋

姐姐梨花照料小茅屋

请团队代表按照自己选择的拍摄顺序进行梳理:

(二)小茅屋的修建、维护的过程程

十多年前,解放军战士造了小茅屋

姐姐梨花照料小茅屋

梨花出嫁后,她的妹妹继续照管小茅屋

瑶族老人到小茅屋借宿,后来归还粮食

“我们”夜宿小茅屋,修葺小茅屋

听完团队代表对于拍摄顺序的不同意见,团队决定开会讨论,究竟哪种拍摄顺序更能吸引游客呢?请说明理由。

按照脚本中人物出场顺序拍摄更好。这样的结构安排把十几年的事浓缩为一晚一早,这样拍摄可以使宣传片故事情节波澜起伏、引人入胜,更能吸引游客前来。

记叙文的顺序一般有_____、_____和_____三种。

顺叙

倒叙

插叙

插叙

老人打猎迷路夜宿茅屋

梨花姐妹照料小茅屋

解放军盖茅屋

脚本运用了哪种顺序进行叙述的呢,请找到相关情节。

【知识链接】

顺序

倒叙

插叙

顺叙,按事情发生、发展的时间先后顺序来写。

作用:叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。

倒叙,先写结果,然后按照时间来写事情发生、发展的经过。

作用:设置悬念,吸引读者,使文章有波澜,增强文章的生动性。

插叙,叙事时中断叙述,插入相关的另一件事。

作用:对主情节起补充、衬托作用,使情节更曲折,内容更充实。

追根溯源·明确拍摄主角

最终团队意见一致,确定了拍摄顺序,高兴之余请大家根据脚本内容,明确拍摄主角。

任

务

二

脚本的叙述方式十分巧妙,“我”和老余在找寻小屋主人的过程中误会重重,悬念迭起。经过团队商议,我们决定把脚本的误会和悬念都拍摄出来,请大家细读脚本,找一找有几次误会,有哪些悬念?

【知识链接——悬念】

悬念指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取一种积极手段。

作用:使故事情节跌宕起伏,环环相扣。吸引读者的阅读兴趣,使读者不由自主进入文章所创设的情境中。设置悬念的方法:倒叙法、误会法、先抑后扬法。

悬念初起

悬念又生

悬念再起

三个悬念

第8自然段

有屋没人,

悬念初起,主人是谁

第14自然段

“我们”以为瑶族老人就是小屋的主人,可他却回答“不是”。

第32自然段

解放军为什么要盖这间小草房呢?

两次误会

第一次

误认为瑶族老人是小茅屋的主人。

第二次

误认为哈尼族姑娘是小茅屋的主人。

悬念、误会小结:

课文围绕“小屋的主人是谁”,设置三个悬念、两次误会,环环相扣、层层递进,构成了波澜起伏的故事情节和回环递进的结构形式,

激发了读者的阅读兴趣。

“我”和老余

哈尼小姑娘

梨花

解放军

瑶族老人

围绕小茅屋发生的一系列故事都生动有趣,与小茅屋有关的人都朴实善良,在这么多出场人物中,谁给你留下的印象最深,究竟谁能做宣传片的主角呢?

给我留下深刻印象的是“我”和老余,他俩本就是普通的过路人,受到照料后主动留下来修葺小茅屋,向为群众着想的哈尼小姑娘学习。

给我留下深刻印象的是哈尼族小姑娘,她年龄虽小,但也能接过照管小茅屋的任务,还带动小伙伴一起来完成任务。

给我留下深刻印象的是瑶族老人,他四处打听小茅屋的主人是谁,还专门来送粮食道谢,知恩图报,也努力帮助他人。

给我留下深刻印象的是梨花姑娘,她被解放军感动,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会照料小茅屋,出嫁后也让小屋有合适的照顾者。

给我留下深刻印象的是解放军战士,他们在树林里过夜淋了大雨,就想着建一间给过路人避风雨的小屋,但并不是为着自己在这里长住,而是在雷锋精神的感召下,为方便过路人而修建。

脚本的主人公不是一个个体,而是一个群体,文中小茅屋的建造者和照料者都可以是主要人物。作者塑造群体形象的好处是,说明助人为乐的品质存在于一个群体中,大家的共同特征是都在为人民服务,都在学习雷锋精神。

他们都是宣传片的主角

聚焦梨花·弘扬中华美德

导演想将“驿路梨花”作为宣传片的名字,征集团队的意见,请大家畅所欲言。

任

务

三

【思路提示】

①景物的特点,主要从修辞手法、表现手法(多种感官、虚写实写、动静结合)、描写方法(正面、侧面)等方面进行品析。

②品析小说中的物象的含义,要从表层含义、深层含义、象征意义、引申意义等角度进行分析理解。

导演想将“驿路梨花”作为宣传片的名字,现在团队聚焦梨花,一起思考:“梨花”在脚本中出现了几次?有何含义?

①白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

从视觉角度描写梨花的洁白、繁多、美丽,给身处困境的我们带来“有人家”的欣喜和希望。同时点题,为故事情节的展开做铺垫。

赏析:

②一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,以自然环境美烘托不平常的小屋,把读者带进优美的意境之中。

赏析:

③我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!

这是侧面描写,将景物的“梨花”和人物的“梨花”建立起关联。

赏析:

④这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

虚写,从嗅觉、听觉写梨花和人,先写花,后写人,以自然美衬托人物美,用自然界梨花的香气四溢正面衬托梨花姑娘的美好品质,梨花与人相映生辉,和谐一体。

赏析:

⑤我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

引用诗句,梨花一语双关,指花和人,“处处开”实际上赞颂的是世代相传的雷锋精神,升华了文章主题。

赏析:

梨花在脚本中出现五次,有何含义?

表层含义:指自然界的梨花;

深层含义:指梨花姑娘;

象征意义:象征雷锋精神。

导演将“驿路梨花”脚本的名字作为片名,非常巧妙,妙在何处呢?

①“驿路梨花”既指自然界的梨花:洁白、香气四溢。又指梨花姑娘:助人为乐,朝气蓬勃,淳朴热情。还指解放军战士:无私奉献,为人民服务。也指边疆民族的淳朴民风:淳朴热情,知恩图报,从善如流。更是雷锋同志助人为乐精神的象征。

②“驿路梨花”将梨花的自然美和人物的心灵美,巧妙联系。

③“驿路梨花”出自陆游的诗,为文章增添了文化底蕴。

梨花

花

雷锋精神

驿路梨花处处开

雷锋精神代代传

课堂小结

姑娘

文章以梨花为线索,以物喻人的形式,在寻找小茅屋主人的曲折情节中,再现了雷锋精神在少数民族地区生根开花、不断传递的动人情景。饱含了作者对助人为乐的雷锋精神、少数民族的淳朴民风,对青年一代的赞美、热爱之情,歌颂了互助互爱的良好社会风貌。

课堂小结

弘扬中华美德,传承雷锋精神

雷锋,六十年代,一个曾经响彻大江南北的名字,一个曾经激励着无数中华儿女奋勇向前的名字,一个不知让多少人听到后潸然泪下的名字。他是助人为乐精神的化身,他是一个共产主义者的精灵。尽管他只有二十几年的短暂生命历程,但他的精神却鼓舞着一代代炎黄子孙。虽然他离我们远去了,但他的精神却永垂不朽!

导演想在片尾插入雷锋精神片段,请大家搜集资料,了解雷锋精神。

积累雷锋语录:

1、我愿做高山岩石之松,不做湖岸河旁之柳。我愿在暴风雨中艰苦的斗争中锻炼自己,不愿在平平静静的日子里度过自己的一生。

2、自己活着,就是为了使别人过得更美好。

3、我们是国家的主人,应该处处为国家着想。

4、人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的,我要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去。

七年级下册

杜甫有“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的亡国

之恨 ;白居易有“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”的踏青之乐;杨万里有“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的赏花之趣,古人笔下的花都有表情达意的作用,不同的花有不同的涵义。今天,我们来看看彭荆风笔下的“驿路梨花”又有怎样内涵呢?

导入新课

彭荆风,出生于江西省鄱阳县,祖籍江西省萍乡市,中国当代军旅作家,历任昆明军区宣传部副部长、中国作协云南分会副主席、成都军区创作室主任、第六届全国人大代表。

1949年6月,在南昌参加中国人民解放军,随军进驻云南,并进入二野军政大学学习。1950年,加入中国共产党。1953年3月,发表了短篇小说《倮黑小民兵》。1956年9月,加入中国作家协会。"反右运动"期间,被错划为右派分子,1957年9月至1961年年底,被流放至滇西宾居农场劳动改造。"文化大革命"期间,遭受多次批斗,1968年,被投入监狱,关押长达7年。1975年8月,出狱,并在之后得到平反。1978年,小说《驿路梨花》被收录到初中语文教材中。1979年7月,出版长篇小说《鹿衔草》。1987年4月,出版长篇小说《断肠草》。1994年9月,出版长篇小说《绿月亮》。 1996年9月,出版传记小说《秦基伟将军》。1999年7月,出版长篇小说《孤城日落》。2009年5月,出版报告文学《解放大西南》。2018年7月24日上午6时53分,彭荆风逝世,享年89岁; 11月,遗著长篇小说《太阳升起》出版。

走近作者

彭荆风(1929—2018)

中国当代军旅作家,1949年参加中国人民解放军,1952年开始在报刊上发表作品。历任昆明军区宣传部副部长、中国作协云南分会副主席、成都军区创作室主任、第六届全国人大代表。

主要著作:

《鹿衔草》、《断肠草》、《蛮帅部落的后代》、《绿色的网》、《驿路梨花》等。

彭荆风,出生于江西省鄱阳县,祖籍江西省萍乡市,中国当代军旅作家,历任昆明军区宣传部副部长、中国作协云南分会副主席、成都军区创作室主任、第六届全国人大代表。

1949年6月,在南昌参加中国人民解放军,随军进驻云南,并进入二野军政大学学习。1950年,加入中国共产党。1953年3月,发表了短篇小说《倮黑小民兵》。1956年9月,加入中国作家协会。"反右运动"期间,被错划为右派分子,1957年9月至1961年年底,被流放至滇西宾居农场劳动改造。"文化大革命"期间,遭受多次批斗,1968年,被投入监狱,关押长达7年。1975年8月,出狱,并在之后得到平反。1978年,小说《驿路梨花》被收录到初中语文教材中。1979年7月,出版长篇小说《鹿衔草》。1987年4月,出版长篇小说《断肠草》。1994年9月,出版长篇小说《绿月亮》。 1996年9月,出版传记小说《秦基伟将军》。1999年7月,出版长篇小说《孤城日落》。2009年5月,出版报告文学《解放大西南》。2018年7月24日上午6时53分,彭荆风逝世,享年89岁; 11月,遗著长篇小说《太阳升起》出版。

背景链接

作品

出处

作者经历

作者1950年春随军进入云南,在西南边疆四十余年,足迹踏遍云贵高原。

创作缘由

1977年秋,党中央重新提出学习雷锋精神。作者想起边疆许多朴实的人和事,想起深山大岭里的小茅屋及默默为小茅屋做事的人,一股无形的力量使他拿起笔来,写下了这篇文章。

本文选自1977年11月27日《光明日报》。

qiào

lù

pèn

mù

jùn

jǐ

niǎn

qì

yǎn

yì

huǎnɡ hū

yínɡ

miè

zháo

陡峭

露宿

喷香

暮色

菌子

麂子

撵走

修葺

掩映

恍 惚

晶莹

竹篾

着急

香气四溢

驿路

yì

寨子

zhài

字音字词检测

情境创设

哀牢山,群峰峰峦雄伟,千年古树参天,长河石

上湍流,古道苍苔映翠。这里虽默默无闻,却隐藏着绝妙的风景。正值梨花盛开之际,云南文旅局已将哀牢山的小茅屋打造为中华美德宣传景区,为重现《驿路梨花》之风,想为小茅屋拍摄宣传片,将它打造成热门景区。假如你是拍摄团队中的一员,请将《驿路梨花》课文为

脚本,制定拍摄方案!

情境任务

任务一:梳理情节·确定拍摄顺序

任务二:追根溯源·明确拍摄主角

梳理情节·确定拍摄顺序

请拍摄团队根据脚本内容,梳理故事情节,确定拍摄顺序。

任

务

一

人 物 事 件 目 的 时 间

本次拍摄地点是梨花掩映之下的小茅屋,请略读脚本,勾画与小茅屋有关的人物、事件、目的和时间,完成表格内容(5分钟)。

人 物 事 件 目 的 时 间

“我”和老余

给屋顶加草,

挖排水沟

向哈尼小姑娘学习

现在

瑶族老人

归还粮食

感激、回报曾受到的照料,也为方便后来人

现在

一群哈尼小姑娘

照料小茅屋

向解放军和姐姐学习

姐姐出嫁后

解放军战士

砍树、割草、

盖小屋

向雷锋学习,

方便过路人

十多年前

梨花

照料小茅屋

被解放军战士感动,用为人民服务的精神来帮助过路人

解放军盖小屋后

梳理完脚本情节,在确定拍摄顺序时,团队内部产生了分歧。

拍摄顺序二:

按照小茅屋的修建、维护的过程进行拍摄。

拍摄顺序一:

按照脚本人物出场顺序进行拍摄。

请团队代表按照自己选择的拍摄顺序进行梳理:

(一)人物出场顺序

“我”和老余发现并借宿小茅屋

瑶族老人来小茅屋归还粮食

哈尼族姑娘照管小茅屋

十多年前,解放军战士造了小茅屋

姐姐梨花照料小茅屋

请团队代表按照自己选择的拍摄顺序进行梳理:

(二)小茅屋的修建、维护的过程程

十多年前,解放军战士造了小茅屋

姐姐梨花照料小茅屋

梨花出嫁后,她的妹妹继续照管小茅屋

瑶族老人到小茅屋借宿,后来归还粮食

“我们”夜宿小茅屋,修葺小茅屋

听完团队代表对于拍摄顺序的不同意见,团队决定开会讨论,究竟哪种拍摄顺序更能吸引游客呢?请说明理由。

按照脚本中人物出场顺序拍摄更好。这样的结构安排把十几年的事浓缩为一晚一早,这样拍摄可以使宣传片故事情节波澜起伏、引人入胜,更能吸引游客前来。

记叙文的顺序一般有_____、_____和_____三种。

顺叙

倒叙

插叙

插叙

老人打猎迷路夜宿茅屋

梨花姐妹照料小茅屋

解放军盖茅屋

脚本运用了哪种顺序进行叙述的呢,请找到相关情节。

【知识链接】

顺序

倒叙

插叙

顺叙,按事情发生、发展的时间先后顺序来写。

作用:叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。

倒叙,先写结果,然后按照时间来写事情发生、发展的经过。

作用:设置悬念,吸引读者,使文章有波澜,增强文章的生动性。

插叙,叙事时中断叙述,插入相关的另一件事。

作用:对主情节起补充、衬托作用,使情节更曲折,内容更充实。

追根溯源·明确拍摄主角

最终团队意见一致,确定了拍摄顺序,高兴之余请大家根据脚本内容,明确拍摄主角。

任

务

二

脚本的叙述方式十分巧妙,“我”和老余在找寻小屋主人的过程中误会重重,悬念迭起。经过团队商议,我们决定把脚本的误会和悬念都拍摄出来,请大家细读脚本,找一找有几次误会,有哪些悬念?

【知识链接——悬念】

悬念指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取一种积极手段。

作用:使故事情节跌宕起伏,环环相扣。吸引读者的阅读兴趣,使读者不由自主进入文章所创设的情境中。设置悬念的方法:倒叙法、误会法、先抑后扬法。

悬念初起

悬念又生

悬念再起

三个悬念

第8自然段

有屋没人,

悬念初起,主人是谁

第14自然段

“我们”以为瑶族老人就是小屋的主人,可他却回答“不是”。

第32自然段

解放军为什么要盖这间小草房呢?

两次误会

第一次

误认为瑶族老人是小茅屋的主人。

第二次

误认为哈尼族姑娘是小茅屋的主人。

悬念、误会小结:

课文围绕“小屋的主人是谁”,设置三个悬念、两次误会,环环相扣、层层递进,构成了波澜起伏的故事情节和回环递进的结构形式,

激发了读者的阅读兴趣。

“我”和老余

哈尼小姑娘

梨花

解放军

瑶族老人

围绕小茅屋发生的一系列故事都生动有趣,与小茅屋有关的人都朴实善良,在这么多出场人物中,谁给你留下的印象最深,究竟谁能做宣传片的主角呢?

给我留下深刻印象的是“我”和老余,他俩本就是普通的过路人,受到照料后主动留下来修葺小茅屋,向为群众着想的哈尼小姑娘学习。

给我留下深刻印象的是哈尼族小姑娘,她年龄虽小,但也能接过照管小茅屋的任务,还带动小伙伴一起来完成任务。

给我留下深刻印象的是瑶族老人,他四处打听小茅屋的主人是谁,还专门来送粮食道谢,知恩图报,也努力帮助他人。

给我留下深刻印象的是梨花姑娘,她被解放军感动,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会照料小茅屋,出嫁后也让小屋有合适的照顾者。

给我留下深刻印象的是解放军战士,他们在树林里过夜淋了大雨,就想着建一间给过路人避风雨的小屋,但并不是为着自己在这里长住,而是在雷锋精神的感召下,为方便过路人而修建。

脚本的主人公不是一个个体,而是一个群体,文中小茅屋的建造者和照料者都可以是主要人物。作者塑造群体形象的好处是,说明助人为乐的品质存在于一个群体中,大家的共同特征是都在为人民服务,都在学习雷锋精神。

他们都是宣传片的主角

聚焦梨花·弘扬中华美德

导演想将“驿路梨花”作为宣传片的名字,征集团队的意见,请大家畅所欲言。

任

务

三

【思路提示】

①景物的特点,主要从修辞手法、表现手法(多种感官、虚写实写、动静结合)、描写方法(正面、侧面)等方面进行品析。

②品析小说中的物象的含义,要从表层含义、深层含义、象征意义、引申意义等角度进行分析理解。

导演想将“驿路梨花”作为宣传片的名字,现在团队聚焦梨花,一起思考:“梨花”在脚本中出现了几次?有何含义?

①白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

从视觉角度描写梨花的洁白、繁多、美丽,给身处困境的我们带来“有人家”的欣喜和希望。同时点题,为故事情节的展开做铺垫。

赏析:

②一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,以自然环境美烘托不平常的小屋,把读者带进优美的意境之中。

赏析:

③我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!

这是侧面描写,将景物的“梨花”和人物的“梨花”建立起关联。

赏析:

④这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

虚写,从嗅觉、听觉写梨花和人,先写花,后写人,以自然美衬托人物美,用自然界梨花的香气四溢正面衬托梨花姑娘的美好品质,梨花与人相映生辉,和谐一体。

赏析:

⑤我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

引用诗句,梨花一语双关,指花和人,“处处开”实际上赞颂的是世代相传的雷锋精神,升华了文章主题。

赏析:

梨花在脚本中出现五次,有何含义?

表层含义:指自然界的梨花;

深层含义:指梨花姑娘;

象征意义:象征雷锋精神。

导演将“驿路梨花”脚本的名字作为片名,非常巧妙,妙在何处呢?

①“驿路梨花”既指自然界的梨花:洁白、香气四溢。又指梨花姑娘:助人为乐,朝气蓬勃,淳朴热情。还指解放军战士:无私奉献,为人民服务。也指边疆民族的淳朴民风:淳朴热情,知恩图报,从善如流。更是雷锋同志助人为乐精神的象征。

②“驿路梨花”将梨花的自然美和人物的心灵美,巧妙联系。

③“驿路梨花”出自陆游的诗,为文章增添了文化底蕴。

梨花

花

雷锋精神

驿路梨花处处开

雷锋精神代代传

课堂小结

姑娘

文章以梨花为线索,以物喻人的形式,在寻找小茅屋主人的曲折情节中,再现了雷锋精神在少数民族地区生根开花、不断传递的动人情景。饱含了作者对助人为乐的雷锋精神、少数民族的淳朴民风,对青年一代的赞美、热爱之情,歌颂了互助互爱的良好社会风貌。

课堂小结

弘扬中华美德,传承雷锋精神

雷锋,六十年代,一个曾经响彻大江南北的名字,一个曾经激励着无数中华儿女奋勇向前的名字,一个不知让多少人听到后潸然泪下的名字。他是助人为乐精神的化身,他是一个共产主义者的精灵。尽管他只有二十几年的短暂生命历程,但他的精神却鼓舞着一代代炎黄子孙。虽然他离我们远去了,但他的精神却永垂不朽!

导演想在片尾插入雷锋精神片段,请大家搜集资料,了解雷锋精神。

积累雷锋语录:

1、我愿做高山岩石之松,不做湖岸河旁之柳。我愿在暴风雨中艰苦的斗争中锻炼自己,不愿在平平静静的日子里度过自己的一生。

2、自己活着,就是为了使别人过得更美好。

3、我们是国家的主人,应该处处为国家着想。

4、人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的,我要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读