4 孙权劝学 课件(21张PPT)

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

初中语文七年级下册第一单元第4课

《孙权劝学》拓展阅读

劝说需要一种正视问题的理性,不是视而不见,不是一触即发,而是思虑后合理的劝解;劝说需要一种正确的方式,不是制止和强行改变,而是疏导和引领;劝说也需要一份胸怀万物的气度,为苍生而忧,为万物而感,劝说是一门艺术。

学习目标

1.复习已学过的文言文。

2.群文拓展阅读,提高文言文学习能力,进一步学习劝说的艺术。

3.学习人物的精神,汲取精神营养。

课文回顾

司马光(1019-1086),字君实,是北宋_____家、______家。

《资治通鉴》是________主持编纂的一部______体通史,记载了从________到______共_____年的史事。宋神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》,即为统治者治国提供历史经验和教训。

政治

史学

编年

战国

1362

司马光

五代

初,权/谓吕蒙(méng)曰:“卿/(qīng)今当涂(tú)掌事,不可/不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂( qǐ )欲卿/治经/为博士邪(yé)!但当/涉(shè)猎,见/往事耳。卿/言多务,孰(shú) 若/孤?孤/常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙/论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即( jí )更(gēng)/刮( guā )目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃/遂(suì)拜/蒙母,结友/而别。

课文回顾

*

课文回顾

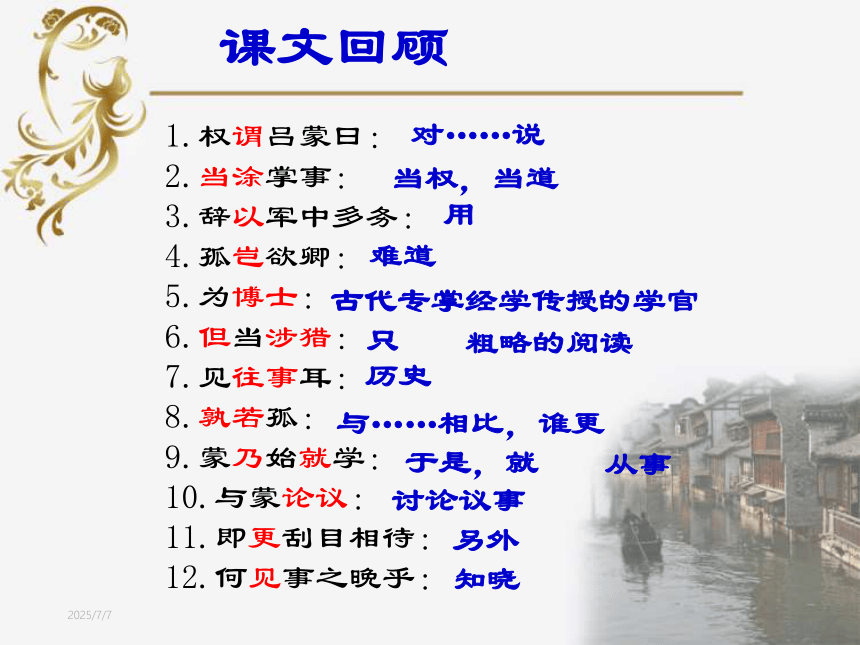

1.权谓吕蒙曰: 2.当涂掌事:

3.辞以军中多务: 4.孤岂欲卿:

5.为博士: 6.但当涉猎:

7.见往事耳: 8.孰若孤:

9.蒙乃始就学: 10.与蒙论议:

11.即更刮目相待: 12.何见事之晚乎:

对……说

当权,当道

用

难道

从事

于是,就

讨论议事

另外

知晓

粗略的阅读

只

历史

与……相比,谁更

古代专掌经学传授的学官

*

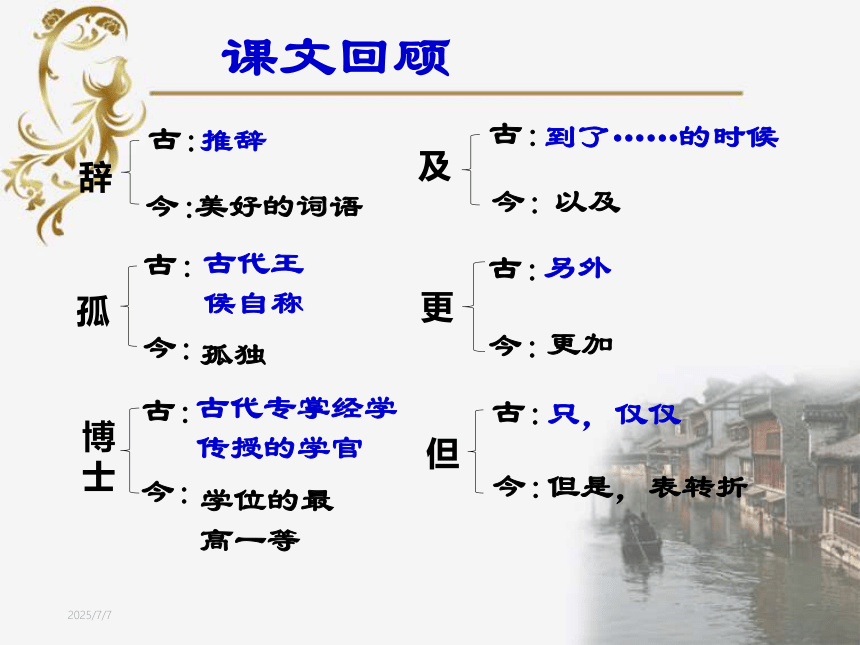

辞

古:

今:

推辞

美好的词语

及

古:

今:

到了……的时候

以及

孤

古:

今:

古代王侯自称

孤独

更

古:

今:

另外

更加

博士

古:

今:

古代专掌经学传授的学官

学位的最高一等

但

古:

今:

只,仅仅

但是,表转折

课文回顾

课文回顾

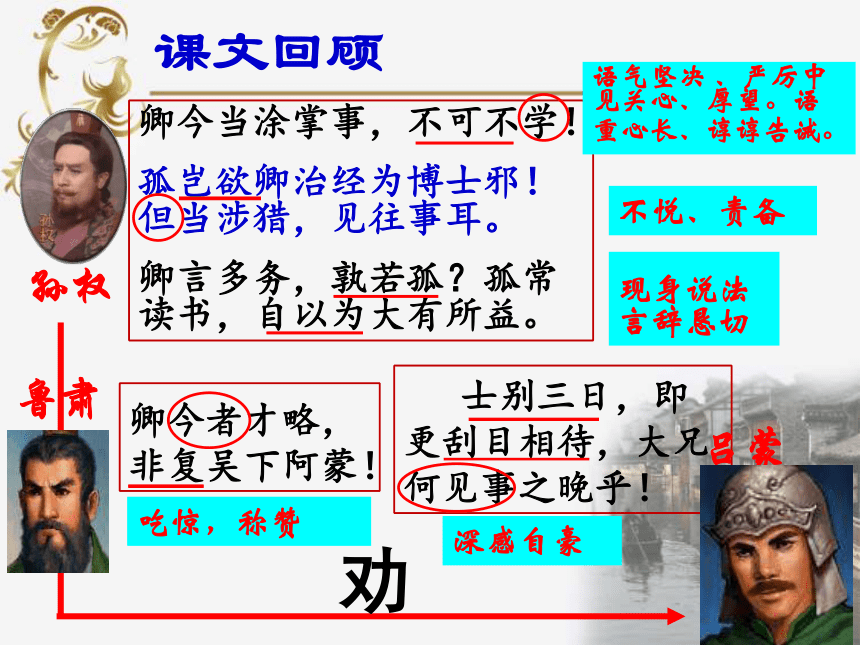

卿今当涂掌事,不可不学!

孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

孙权

卿今者才略,

非复吴下阿蒙!

鲁肃

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

吕蒙

语气坚决 、严厉中见关心、厚望。语重心长、谆谆告诫。

不悦、责备

现身说法

言辞恳切

吃惊,称赞

深感自豪

劝

才略大有长进

结友

大惊

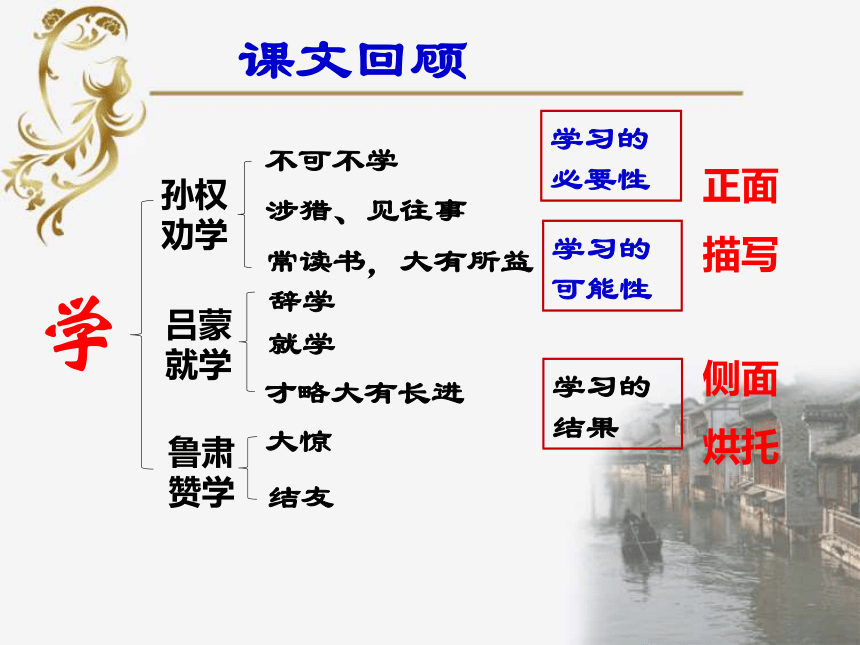

鲁肃赞学

正面描写

就学

辞学

侧面烘托

孙权劝学

学

不可不学

涉猎、见往事

常读书,大有所益

吕蒙就学

学习的必要性

学习的可能性

学习的结果

课文回顾

师旷劝学

晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:‘少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。’炳烛之明,孰与昧行乎?”公曰:“善哉!”

向

点燃蜡烛

怎么

助词,的

哪一个…更

和

在黑暗中

拓展阅读

晋平公向师旷询问道:“我年纪七十岁了,想学习,恐怕已经晚了吧!”师旷说:“为什么不点燃蜡烛呢?”平公说:“怎么有做臣子的戏弄他的君王的呢?”师旷说:“瞎眼的臣子(我)怎么敢戏弄我的君王啊!我听说:‘少年的时候爱好学习,就如同日出时的阳光;壮年的时候爱好学习,就如同太阳在中午时的光亮;老年的时候爱好学习,就如同点亮蜡烛的光亮。’点亮了蜡烛的光亮,和黑暗中行走哪个更好呢?”平公说:“好啊!”

晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:‘少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。’炳烛之明,孰与昧行乎?”公曰:“善哉!”

拓展阅读

师旷劝学

晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:‘少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。’炳烛之明,孰与昧行乎?”公曰:“善哉!”

1.晋平公不想学习的原因是(用文中原句)

2.《孙权劝学》中孙权主要通过 的方式达到说服吕蒙的目的;《师旷论学》中师旷规劝晋平公则主要是通过 赢得他的认可。

3.两篇文章思想内容的共同点是什么?

现身说法

比喻说理

强调了学习的必要性和可能性。

相同点:都根据劝说的对象而采取适合的劝说方法,并且收到好的效果。

两篇文章劝说上有何异同?

不同点:1.师旷用形象的比喻,让晋平公明白好学,任何时候开始都不会晚。孙权现身说法,用自己读书的切身体会来劝吕蒙学习。

2.师旷劝学是委婉巧妙的劝;孙权则带有一些命令的口吻。

3.师旷劝学讲的是劝学者师旷的机智与口才;孙权劝学则讲的是听劝者吕蒙被劝后的变化。

*

拓展阅读

濮州刺史庞相寿坐贪财解任,自陈尝在秦王幕府。上怜之,欲听还旧任。魏征谏曰:“秦王左右,中外甚多,恐人人皆恃恩私,是使为善者惧。”上欣然纳之,谓相寿曰:“我昔为秦王,乃一府之主;今居大位,乃四海之主,不得独私故人。大臣所执如是,朕何敢违!”赐帛遣之。相寿流涕而去。

濮州刺史庞相寿犯贪污罪被解除官职,自己陈述说曾经在秦王府工作过。皇上李世民怜悯他,想听从他的申说恢复他原来的职务。魏征规劝说:“在您做秦王时身边的人,朝廷内外十分多,恐怕人人都依仗恩宠偏爱,这足以让好人害怕。”皇上欣然采纳了他的意见,对庞相寿说:“我过去为秦王,只是一个王府的主人;现在处于皇上的高位,是天下的主人,不能独自偏袒老朋友,大臣所执行的法令是这样,我怎么敢违反呢!”于是赐给他丝织品打发他走。庞相寿流着眼泪离开了。

1.从文中看,唐太宗“怜之”的原因是什么,“纳之”的表现是什么?

2.下列对画线句意思的理解,最恰当的一项是( )

A. 大臣坚持像这样秉公执法,我怎么敢违背他呢

B. 大臣都坚持这个观点,我怎么敢违反原则呢

C. 大臣坚持像这样秉公执法,我怎么敢违反原则呢

D. 大臣都坚持这个观点,我怎么敢违背他呢

3.为本文拟一个题目。(8个字内)

治国不私故人/唐太宗不得私/唐太宗不私故人

濮州刺史庞相寿坐贪财解任,自陈尝在秦王幕府。上怜之,欲听还旧任。魏征谏曰:“秦王左右,中外甚多,恐人人皆恃恩私,是使为善者惧。”上欣然纳之,谓相寿曰:“我昔为秦王,乃一府之主;今居大位,乃四海之主,不得独私故人。大臣所执如是,朕何敢违!”赐帛遣之。相寿流涕而去。

告诉庞相寿不能徇私的原因并打发他离开。

C

文中吕蒙与李世民有什么相同的品行 能反映这种品行的历史故事还有不少,试举一例。

*

相同之处:虚心听取别人的建议。

示例:战国时齐王听取邹忌的建议,出现各诸侯国“皆朝于齐”的局面。鲁庄公听取曹刿的建议,取得“长勺之战”的胜利。

劝学名言

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。(韩愈)

莫等闲,白了少年头,空悲切! (岳飞)

读书之法, 在循序而渐进, 熟读而精思。(朱熹)

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。(颜真卿)

百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲。 (汉乐府)

读书破万卷, 下笔如有神。 (杜甫)

唐伯虎是明朝著名的画家和文学家,小的时候在画画方面显示了超人的才华。唐伯虎拜师,拜在大画家沈周门下,学习自然更加刻苦勤奋,掌握绘画技艺很快,深受沈周的称赞。由于沈周的称赞,使一向谦虚的唐伯虎渐渐产生了自满情绪,沈周看在眼中,记在心里,一次吃饭,沈周让唐伯虎去开窗户,唐伯虎发现自己手下的窗户竟是老师沈周的画,因此非常惭愧,从此潜心学画。

董仲舒三年不窥园。董仲舒专心攻读,孜孜不倦。他的书房后虽然有一个花园,但他专心致志读书学习,三年时间没有进园观赏一眼。董仲舒如此专心致志地钻研学问,使他成为西汉著名的思想家。

匡衡凿壁借光。西汉时期,有一个特别有学问的人,叫匡衡。匡衡小的时候家境贫寒,为了读书,他凿通了邻居文不识家的墙,借着一缕烛光读书,终于感动了邻居文不识,在大家的帮助下,小匡衡学有所成。在汉元帝的时候,由大司马、车骑将军史高推荐,匡衡被封郎中,迁博士。

屈原洞中苦读。屈原小时侯不顾长辈的反对,不论刮风下雨,天寒地冻,躲到山洞里偷读《诗经》。经过整整三年,他熟读了《诗经》305篇,从这些民歌民谣中吸收了丰富的营养,最后成为一位伟大诗人。

作业布置

1.完成随堂练习题。

2.学习了本课,你打算如何过一个充实的寒假呢?请初步拟出你的学习计划并遵照执行。

初中语文七年级下册第一单元第4课

《孙权劝学》拓展阅读

劝说需要一种正视问题的理性,不是视而不见,不是一触即发,而是思虑后合理的劝解;劝说需要一种正确的方式,不是制止和强行改变,而是疏导和引领;劝说也需要一份胸怀万物的气度,为苍生而忧,为万物而感,劝说是一门艺术。

学习目标

1.复习已学过的文言文。

2.群文拓展阅读,提高文言文学习能力,进一步学习劝说的艺术。

3.学习人物的精神,汲取精神营养。

课文回顾

司马光(1019-1086),字君实,是北宋_____家、______家。

《资治通鉴》是________主持编纂的一部______体通史,记载了从________到______共_____年的史事。宋神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》,即为统治者治国提供历史经验和教训。

政治

史学

编年

战国

1362

司马光

五代

初,权/谓吕蒙(méng)曰:“卿/(qīng)今当涂(tú)掌事,不可/不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂( qǐ )欲卿/治经/为博士邪(yé)!但当/涉(shè)猎,见/往事耳。卿/言多务,孰(shú) 若/孤?孤/常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙/论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即( jí )更(gēng)/刮( guā )目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃/遂(suì)拜/蒙母,结友/而别。

课文回顾

*

课文回顾

1.权谓吕蒙曰: 2.当涂掌事:

3.辞以军中多务: 4.孤岂欲卿:

5.为博士: 6.但当涉猎:

7.见往事耳: 8.孰若孤:

9.蒙乃始就学: 10.与蒙论议:

11.即更刮目相待: 12.何见事之晚乎:

对……说

当权,当道

用

难道

从事

于是,就

讨论议事

另外

知晓

粗略的阅读

只

历史

与……相比,谁更

古代专掌经学传授的学官

*

辞

古:

今:

推辞

美好的词语

及

古:

今:

到了……的时候

以及

孤

古:

今:

古代王侯自称

孤独

更

古:

今:

另外

更加

博士

古:

今:

古代专掌经学传授的学官

学位的最高一等

但

古:

今:

只,仅仅

但是,表转折

课文回顾

课文回顾

卿今当涂掌事,不可不学!

孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

孙权

卿今者才略,

非复吴下阿蒙!

鲁肃

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

吕蒙

语气坚决 、严厉中见关心、厚望。语重心长、谆谆告诫。

不悦、责备

现身说法

言辞恳切

吃惊,称赞

深感自豪

劝

才略大有长进

结友

大惊

鲁肃赞学

正面描写

就学

辞学

侧面烘托

孙权劝学

学

不可不学

涉猎、见往事

常读书,大有所益

吕蒙就学

学习的必要性

学习的可能性

学习的结果

课文回顾

师旷劝学

晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:‘少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。’炳烛之明,孰与昧行乎?”公曰:“善哉!”

向

点燃蜡烛

怎么

助词,的

哪一个…更

和

在黑暗中

拓展阅读

晋平公向师旷询问道:“我年纪七十岁了,想学习,恐怕已经晚了吧!”师旷说:“为什么不点燃蜡烛呢?”平公说:“怎么有做臣子的戏弄他的君王的呢?”师旷说:“瞎眼的臣子(我)怎么敢戏弄我的君王啊!我听说:‘少年的时候爱好学习,就如同日出时的阳光;壮年的时候爱好学习,就如同太阳在中午时的光亮;老年的时候爱好学习,就如同点亮蜡烛的光亮。’点亮了蜡烛的光亮,和黑暗中行走哪个更好呢?”平公说:“好啊!”

晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:‘少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。’炳烛之明,孰与昧行乎?”公曰:“善哉!”

拓展阅读

师旷劝学

晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:‘少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。’炳烛之明,孰与昧行乎?”公曰:“善哉!”

1.晋平公不想学习的原因是(用文中原句)

2.《孙权劝学》中孙权主要通过 的方式达到说服吕蒙的目的;《师旷论学》中师旷规劝晋平公则主要是通过 赢得他的认可。

3.两篇文章思想内容的共同点是什么?

现身说法

比喻说理

强调了学习的必要性和可能性。

相同点:都根据劝说的对象而采取适合的劝说方法,并且收到好的效果。

两篇文章劝说上有何异同?

不同点:1.师旷用形象的比喻,让晋平公明白好学,任何时候开始都不会晚。孙权现身说法,用自己读书的切身体会来劝吕蒙学习。

2.师旷劝学是委婉巧妙的劝;孙权则带有一些命令的口吻。

3.师旷劝学讲的是劝学者师旷的机智与口才;孙权劝学则讲的是听劝者吕蒙被劝后的变化。

*

拓展阅读

濮州刺史庞相寿坐贪财解任,自陈尝在秦王幕府。上怜之,欲听还旧任。魏征谏曰:“秦王左右,中外甚多,恐人人皆恃恩私,是使为善者惧。”上欣然纳之,谓相寿曰:“我昔为秦王,乃一府之主;今居大位,乃四海之主,不得独私故人。大臣所执如是,朕何敢违!”赐帛遣之。相寿流涕而去。

濮州刺史庞相寿犯贪污罪被解除官职,自己陈述说曾经在秦王府工作过。皇上李世民怜悯他,想听从他的申说恢复他原来的职务。魏征规劝说:“在您做秦王时身边的人,朝廷内外十分多,恐怕人人都依仗恩宠偏爱,这足以让好人害怕。”皇上欣然采纳了他的意见,对庞相寿说:“我过去为秦王,只是一个王府的主人;现在处于皇上的高位,是天下的主人,不能独自偏袒老朋友,大臣所执行的法令是这样,我怎么敢违反呢!”于是赐给他丝织品打发他走。庞相寿流着眼泪离开了。

1.从文中看,唐太宗“怜之”的原因是什么,“纳之”的表现是什么?

2.下列对画线句意思的理解,最恰当的一项是( )

A. 大臣坚持像这样秉公执法,我怎么敢违背他呢

B. 大臣都坚持这个观点,我怎么敢违反原则呢

C. 大臣坚持像这样秉公执法,我怎么敢违反原则呢

D. 大臣都坚持这个观点,我怎么敢违背他呢

3.为本文拟一个题目。(8个字内)

治国不私故人/唐太宗不得私/唐太宗不私故人

濮州刺史庞相寿坐贪财解任,自陈尝在秦王幕府。上怜之,欲听还旧任。魏征谏曰:“秦王左右,中外甚多,恐人人皆恃恩私,是使为善者惧。”上欣然纳之,谓相寿曰:“我昔为秦王,乃一府之主;今居大位,乃四海之主,不得独私故人。大臣所执如是,朕何敢违!”赐帛遣之。相寿流涕而去。

告诉庞相寿不能徇私的原因并打发他离开。

C

文中吕蒙与李世民有什么相同的品行 能反映这种品行的历史故事还有不少,试举一例。

*

相同之处:虚心听取别人的建议。

示例:战国时齐王听取邹忌的建议,出现各诸侯国“皆朝于齐”的局面。鲁庄公听取曹刿的建议,取得“长勺之战”的胜利。

劝学名言

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。(韩愈)

莫等闲,白了少年头,空悲切! (岳飞)

读书之法, 在循序而渐进, 熟读而精思。(朱熹)

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。(颜真卿)

百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲。 (汉乐府)

读书破万卷, 下笔如有神。 (杜甫)

唐伯虎是明朝著名的画家和文学家,小的时候在画画方面显示了超人的才华。唐伯虎拜师,拜在大画家沈周门下,学习自然更加刻苦勤奋,掌握绘画技艺很快,深受沈周的称赞。由于沈周的称赞,使一向谦虚的唐伯虎渐渐产生了自满情绪,沈周看在眼中,记在心里,一次吃饭,沈周让唐伯虎去开窗户,唐伯虎发现自己手下的窗户竟是老师沈周的画,因此非常惭愧,从此潜心学画。

董仲舒三年不窥园。董仲舒专心攻读,孜孜不倦。他的书房后虽然有一个花园,但他专心致志读书学习,三年时间没有进园观赏一眼。董仲舒如此专心致志地钻研学问,使他成为西汉著名的思想家。

匡衡凿壁借光。西汉时期,有一个特别有学问的人,叫匡衡。匡衡小的时候家境贫寒,为了读书,他凿通了邻居文不识家的墙,借着一缕烛光读书,终于感动了邻居文不识,在大家的帮助下,小匡衡学有所成。在汉元帝的时候,由大司马、车骑将军史高推荐,匡衡被封郎中,迁博士。

屈原洞中苦读。屈原小时侯不顾长辈的反对,不论刮风下雨,天寒地冻,躲到山洞里偷读《诗经》。经过整整三年,他熟读了《诗经》305篇,从这些民歌民谣中吸收了丰富的营养,最后成为一位伟大诗人。

作业布置

1.完成随堂练习题。

2.学习了本课,你打算如何过一个充实的寒假呢?请初步拟出你的学习计划并遵照执行。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读