09 中外历史纲要(上) 第二单元 单元提升2 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 09 中外历史纲要(上) 第二单元 单元提升2 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

中外历史纲要(上)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

单元提升2

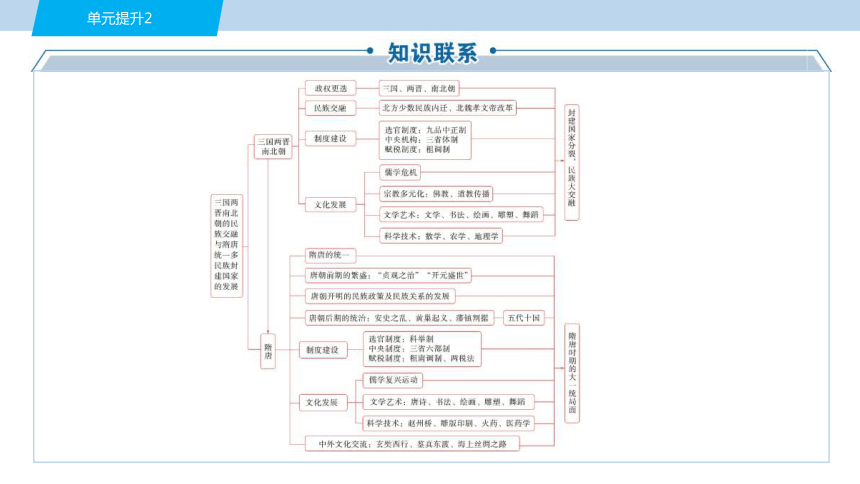

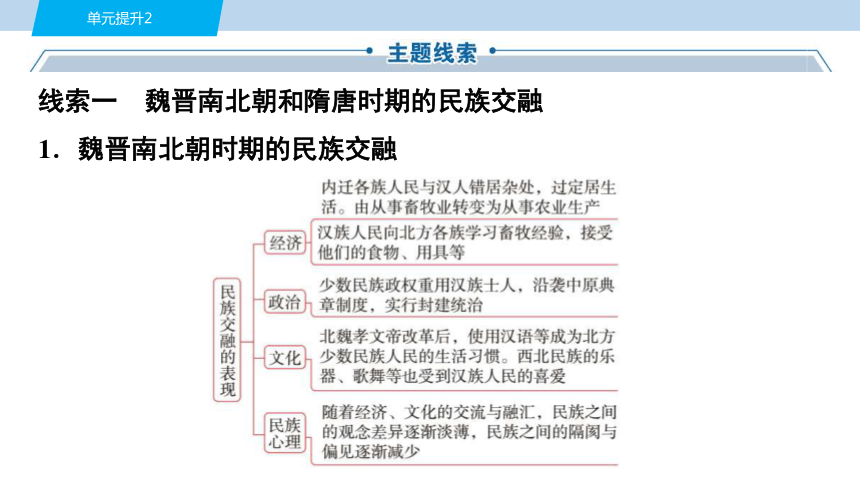

线索一 魏晋南北朝和隋唐时期的民族交融

1.魏晋南北朝时期的民族交融

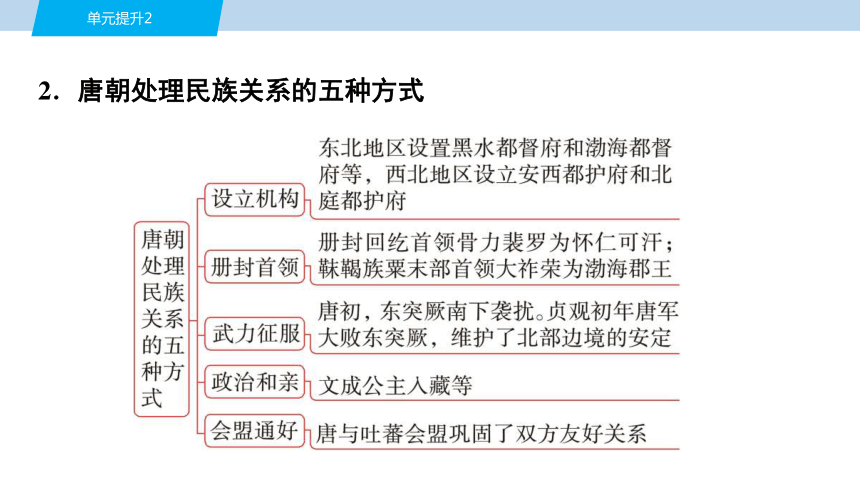

2.唐朝处理民族关系的五种方式

[针对训练]

1.阅读材料,回答问题。

材料 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们优秀的思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对北魏孝文帝改革中民族政策的理解。(要求:结合史实,表述成文,逻辑清晰)

[解析] 本题为开放性试题,作答言之成理即可。根据材料和所学知识可知,关于北魏孝文帝改革的民族政策,可从加速鲜卑族的封建化进程、促进民族交融、推动国家统一以及导致贵族利益受损,进而破坏自身根基等方面进行分析。

[答案] 示例

理解:北魏孝文帝改革中的民族政策,主要是推动了鲜卑族封建化的进程,顺应了北方民族交融的历史趋势,为全国重归统一创造了条件。但是改革中某些具体措施在当时激化了矛盾,一部分利益受损的少数民族对北魏朝廷产生了离心倾向,这种离心倾向与政治腐败和其他社会矛盾相结合,终于引发了大规模的动乱,导致了北魏的灭亡。之后,民族政策也出现了不同形式和不同程度的逆转,然而从长期来看,这些逆转或倒退终究是短暂的,并未从根本上影响民族交融的大趋势。

因此,北魏孝文帝改革中的民族政策,促进了民族的大交融,顺应了历史发展的趋势。

线索二 对隋唐政治制度创新的认识

1.创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是中华民族最深沉的民族禀赋。隋唐时期的一系列制度和技术创新为隋唐社会发展注入了活力,铸就了隋唐的繁荣时代。三省六部制和科举制与“贞观之治”和“开元盛世”是紧密相连的。

2.制度创新要适应本国国情,顺应生产力的发展,符合时代潮流。符合国情的创新会推动生产力的发展,反之就会阻碍社会发展。实践证明唐朝设节度使,不利于中央集权,最终导致了安史之乱和藩镇割据,使唐朝走向衰败。

3.创新是在历史继承中的创新,也是政治制度历史变革中一个不断发展的过程。隋唐科举制强化了两汉察举制中的考试因素。

4.每一个封建王朝走到盛世的时候,都会出现各种弊端,进行制度改革和创新能缓解社会矛盾,延续王朝的寿命,但是不能解决根源问题。如隋朝“开皇之治”后仍不能避免隋末农民起义;唐朝“开元盛世”后,仍有安史之乱和藩镇割据等。因为封建王朝弊端的根源还在于封建专制制度本身。

[针对训练]

2.阅读材料,回答问题。

材料 “隋唐制度的变化与创新”知识框架

根据材料并结合所学知识,以“制度创新与隋唐鼎盛”为题,写一则历史短文。(要求:立论正确,表述成文,史论结合,叙述完整,条理清晰)

[答案] 制度创新与隋唐鼎盛。

隋唐时期改革选官制度,实行科举制。选拔了大量人才,提升官员素质,扩大了统治基础,加强了中央集权。隋唐改革行政制度,实行三省六部制,提高了工作效率,提升了国家治理能力。唐朝改革赋税制度,唐初实行租庸调制,唐后期实行两税法。赋税制度改革保障了国家赋税收入。隋唐时期的制度变化与创新,适应了社会发展需要,为封建社会的繁荣奠定了政治基础,是隋唐鼎盛局面出现的重要条件。

线索三 中国古代选官制度的演变

演变 世官制 夏商周时期,由贵族子弟世袭官职

察举制 汉代,由官吏察访、推荐授官

九品中正制 魏晋南北朝,由中正(品评官)评“品级”,依据品级授官

科举制 产生于隋、确立于唐、废除于1905年,用考试的办法选拔官吏

趋势 选拔标准 由家世门第、财产等级等演变为学识、才能

选拔方式 由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试

选拔原则 逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开

科举 制的 特点 标准的客观性 以学识和考试成绩作为标准选拔人才

方式的公平性 严格的考试作为选官方式

范围的广泛性 不论贫富贵贱,皆可参加

[针对训练]

3.阅读材料,完成下列要求。

材料 下面两个表格分别为唐代进士出身及寒素入仕途径统计:

名称 士族子弟 寒素子弟 小姓子弟

比例 71% 16% 13%

(注:士族是指南北朝旧族、唐宗室、在唐三代为官或者官居五品以上之人;小姓是指没落士族、低品豪绅、父祖有一代五品以上者;寒素则是素士、农、工、商、兵、其他半自由民,以及非自由民,如奴婢、门客等。)

——摘编自毛汉光《中国中古社会史论》等

科举 荐辟 机缘 军功 未详

唐高祖、唐太宗 5.2 27.3 11.2 45 11.3

武后 34.2 32.9 4.5 7.9 20.5

安史之乱 15.1 16.1 5.3 53.7 9.8

单位:%

根据材料,结合唐代相关知识,拟定一个论题并加以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

[解析] 根据材料中士族、小姓和寒素的定义,以及唐代进士出身及寒素入仕途径统计,可从唐代科举制度对士族的影响、政治及社会形势对选官途径的影响、官僚阶层的变化、选官方式的多元化等角度拟定论题,结合所学知识,围绕唐代社会阶层、选官途径、社会形势的发展变化进行相应阐释。如拟定论题为:科举制度对唐代士族有双重影响。可以从唐代科举制打破了士族对政治的垄断及士族利用科举制漏洞成为官僚集团中的主要力量两个方面阐述,史论结合,言之有理即可。

[答案] 论题:科举制度对唐代士族有双重影响。

唐代科举制打破了士族对政治的垄断,小姓和寒素原则上都可以报考,士族子弟也通过科举进入仕途。随着唐代社会经济的发展,寒素入仕途径中科举制占据主导,加之军功授官的平民化趋势,其对士族的冲击愈发明显。安史之乱后,纷乱的政治秩序和军事形势使得士族的衰落之势不可避免。

但是,士族在政治、经济、教育文化等方面占据优势,并利用科举制的漏洞成为官僚集团中的主要力量,在政治舞台上仍旧占据重要地位,这使得士族的衰落还需要经过一个漫长的过程。

综上所述,科举制度对唐代士族有双重影响。

谢 谢 !

中外历史纲要(上)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

单元提升2

线索一 魏晋南北朝和隋唐时期的民族交融

1.魏晋南北朝时期的民族交融

2.唐朝处理民族关系的五种方式

[针对训练]

1.阅读材料,回答问题。

材料 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们优秀的思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对北魏孝文帝改革中民族政策的理解。(要求:结合史实,表述成文,逻辑清晰)

[解析] 本题为开放性试题,作答言之成理即可。根据材料和所学知识可知,关于北魏孝文帝改革的民族政策,可从加速鲜卑族的封建化进程、促进民族交融、推动国家统一以及导致贵族利益受损,进而破坏自身根基等方面进行分析。

[答案] 示例

理解:北魏孝文帝改革中的民族政策,主要是推动了鲜卑族封建化的进程,顺应了北方民族交融的历史趋势,为全国重归统一创造了条件。但是改革中某些具体措施在当时激化了矛盾,一部分利益受损的少数民族对北魏朝廷产生了离心倾向,这种离心倾向与政治腐败和其他社会矛盾相结合,终于引发了大规模的动乱,导致了北魏的灭亡。之后,民族政策也出现了不同形式和不同程度的逆转,然而从长期来看,这些逆转或倒退终究是短暂的,并未从根本上影响民族交融的大趋势。

因此,北魏孝文帝改革中的民族政策,促进了民族的大交融,顺应了历史发展的趋势。

线索二 对隋唐政治制度创新的认识

1.创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是中华民族最深沉的民族禀赋。隋唐时期的一系列制度和技术创新为隋唐社会发展注入了活力,铸就了隋唐的繁荣时代。三省六部制和科举制与“贞观之治”和“开元盛世”是紧密相连的。

2.制度创新要适应本国国情,顺应生产力的发展,符合时代潮流。符合国情的创新会推动生产力的发展,反之就会阻碍社会发展。实践证明唐朝设节度使,不利于中央集权,最终导致了安史之乱和藩镇割据,使唐朝走向衰败。

3.创新是在历史继承中的创新,也是政治制度历史变革中一个不断发展的过程。隋唐科举制强化了两汉察举制中的考试因素。

4.每一个封建王朝走到盛世的时候,都会出现各种弊端,进行制度改革和创新能缓解社会矛盾,延续王朝的寿命,但是不能解决根源问题。如隋朝“开皇之治”后仍不能避免隋末农民起义;唐朝“开元盛世”后,仍有安史之乱和藩镇割据等。因为封建王朝弊端的根源还在于封建专制制度本身。

[针对训练]

2.阅读材料,回答问题。

材料 “隋唐制度的变化与创新”知识框架

根据材料并结合所学知识,以“制度创新与隋唐鼎盛”为题,写一则历史短文。(要求:立论正确,表述成文,史论结合,叙述完整,条理清晰)

[答案] 制度创新与隋唐鼎盛。

隋唐时期改革选官制度,实行科举制。选拔了大量人才,提升官员素质,扩大了统治基础,加强了中央集权。隋唐改革行政制度,实行三省六部制,提高了工作效率,提升了国家治理能力。唐朝改革赋税制度,唐初实行租庸调制,唐后期实行两税法。赋税制度改革保障了国家赋税收入。隋唐时期的制度变化与创新,适应了社会发展需要,为封建社会的繁荣奠定了政治基础,是隋唐鼎盛局面出现的重要条件。

线索三 中国古代选官制度的演变

演变 世官制 夏商周时期,由贵族子弟世袭官职

察举制 汉代,由官吏察访、推荐授官

九品中正制 魏晋南北朝,由中正(品评官)评“品级”,依据品级授官

科举制 产生于隋、确立于唐、废除于1905年,用考试的办法选拔官吏

趋势 选拔标准 由家世门第、财产等级等演变为学识、才能

选拔方式 由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试

选拔原则 逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开

科举 制的 特点 标准的客观性 以学识和考试成绩作为标准选拔人才

方式的公平性 严格的考试作为选官方式

范围的广泛性 不论贫富贵贱,皆可参加

[针对训练]

3.阅读材料,完成下列要求。

材料 下面两个表格分别为唐代进士出身及寒素入仕途径统计:

名称 士族子弟 寒素子弟 小姓子弟

比例 71% 16% 13%

(注:士族是指南北朝旧族、唐宗室、在唐三代为官或者官居五品以上之人;小姓是指没落士族、低品豪绅、父祖有一代五品以上者;寒素则是素士、农、工、商、兵、其他半自由民,以及非自由民,如奴婢、门客等。)

——摘编自毛汉光《中国中古社会史论》等

科举 荐辟 机缘 军功 未详

唐高祖、唐太宗 5.2 27.3 11.2 45 11.3

武后 34.2 32.9 4.5 7.9 20.5

安史之乱 15.1 16.1 5.3 53.7 9.8

单位:%

根据材料,结合唐代相关知识,拟定一个论题并加以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

[解析] 根据材料中士族、小姓和寒素的定义,以及唐代进士出身及寒素入仕途径统计,可从唐代科举制度对士族的影响、政治及社会形势对选官途径的影响、官僚阶层的变化、选官方式的多元化等角度拟定论题,结合所学知识,围绕唐代社会阶层、选官途径、社会形势的发展变化进行相应阐释。如拟定论题为:科举制度对唐代士族有双重影响。可以从唐代科举制打破了士族对政治的垄断及士族利用科举制漏洞成为官僚集团中的主要力量两个方面阐述,史论结合,言之有理即可。

[答案] 论题:科举制度对唐代士族有双重影响。

唐代科举制打破了士族对政治的垄断,小姓和寒素原则上都可以报考,士族子弟也通过科举进入仕途。随着唐代社会经济的发展,寒素入仕途径中科举制占据主导,加之军功授官的平民化趋势,其对士族的冲击愈发明显。安史之乱后,纷乱的政治秩序和军事形势使得士族的衰落之势不可避免。

但是,士族在政治、经济、教育文化等方面占据优势,并利用科举制的漏洞成为官僚集团中的主要力量,在政治舞台上仍旧占据重要地位,这使得士族的衰落还需要经过一个漫长的过程。

综上所述,科举制度对唐代士族有双重影响。

谢 谢 !

同课章节目录