29 中外历史纲要(上) 第七单元 单元提升7 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 29 中外历史纲要(上) 第七单元 单元提升7 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 14:42:28 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

中外历史纲要(上)

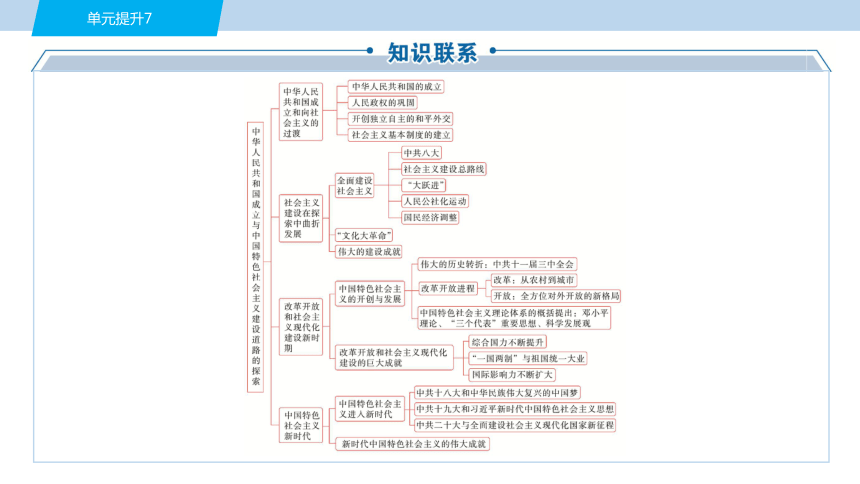

第七单元 中华人民共和国成立后社会主义建设道路的探索

单元提升7

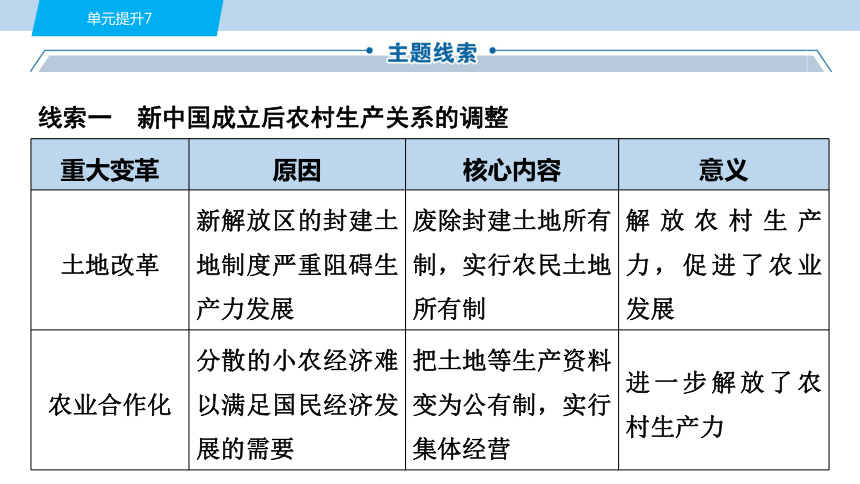

线索一 新中国成立后农村生产关系的调整

重大变革 原因 核心内容 意义

土地改革 新解放区的封建土地制度严重阻碍生产力发展 废除封建土地所有制,实行农民土地所有制 解放农村生产力,促进了农业发展

农业合作化 分散的小农经济难以满足国民经济发展的需要 把土地等生产资料变为公有制,实行集体经营 进一步解放了农村生产力

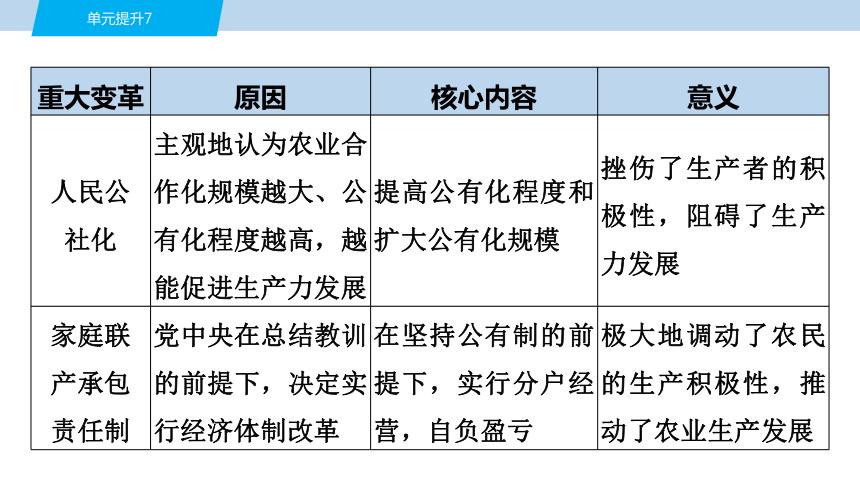

重大变革 原因 核心内容 意义

人民公 社化 主观地认为农业合作化规模越大、公有化程度越高,越能促进生产力发展 提高公有化程度和扩大公有化规模 挫伤了生产者的积极性,阻碍了生产力发展

家庭联 产承包 责任制 党中央在总结教训的前提下,决定实行经济体制改革 在坚持公有制的前提下,实行分户经营,自负盈亏 极大地调动了农民的生产积极性,推动了农业生产发展

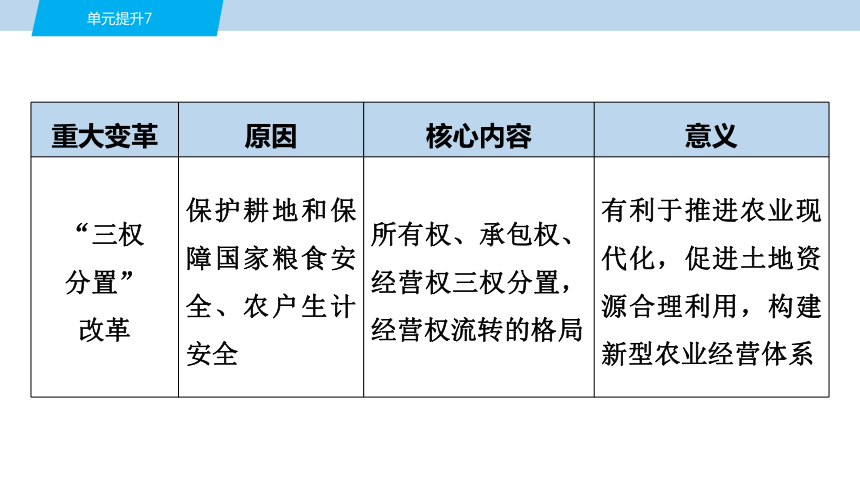

重大变革 原因 核心内容 意义

“三权 分置” 改革 保护耕地和保障国家粮食安全、农户生计安全 所有权、承包权、经营权三权分置,经营权流转的格局 有利于推进农业现代化,促进土地资源合理利用,构建新型农业经营体系

[针对训练]

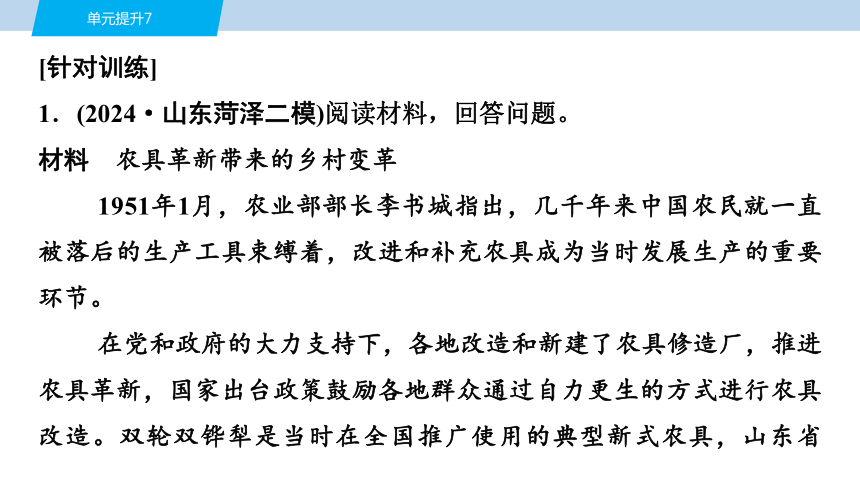

1.(2024·山东菏泽二模)阅读材料,回答问题。

材料 农具革新带来的乡村变革

1951年1月,农业部部长李书城指出,几千年来中国农民就一直被落后的生产工具束缚着,改进和补充农具成为当时发展生产的重要环节。

在党和政府的大力支持下,各地改造和新建了农具修造厂,推进农具革新,国家出台政策鼓励各地群众通过自力更生的方式进行农具改造。双轮双铧犁是当时在全国推广使用的典型新式农具,山东省

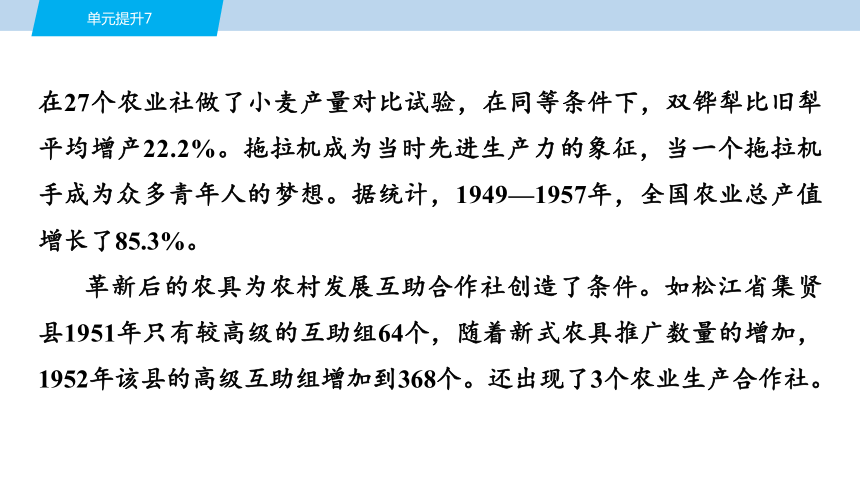

在27个农业社做了小麦产量对比试验,在同等条件下,双铧犁比旧犁平均增产22.2%。拖拉机成为当时先进生产力的象征,当一个拖拉机手成为众多青年人的梦想。据统计,1949—1957年,全国农业总产值增长了85.3%。

革新后的农具为农村发展互助合作社创造了条件。如松江省集贤县1951年只有较高级的互助组64个,随着新式农具推广数量的增加,1952年该县的高级互助组增加到368个。还出现了3个农业生产合作社。

农业技术水平的提高促进了生产力的发展,许多农村因此有了公共资金积累,为农民生产生活提供了必要的保障。一些地区还用公共资金开办了农忙托儿所、农村合作医疗,为五保户提供吃、穿、柴火、教育等福利。新农业技术的推广使用还提升了农民学习文化知识的意识,有的地方将识字扫盲与生产劳动的内容密切结合。他们学习的课文中充满着“玉米杂交”“颗粒肥料”“除四害”等字句。

——据苏泽龙《20世纪50年代中国农业革命实践与社会主义乡村建设》

以“农具革新与乡村变革”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

[解析] 首先,明确题目要求以“农具革新与乡村变革”为题写一则历史短文,其次根据材料“1951年……改进和补充农具成为当时发展生产的重要环节”“国家出台政策鼓励……进行农具改造”“革新后的农具为农村发展互助合作社创造了条件”“农业技术水平……为农民生产生活提供了必要的保障”并结合20世纪50年代土地改革、三大改造中对农业改造和国家工业化建设的基本史实,运用唯物史观生产力与生产关系的相互作用的基本观点及认识历史的基本原则,从农具革新的背景、进程及其对乡村建设产生的相互作用等角度进行说明。最后结合历史与现实,归纳总结,升华主题即可。

[答案] 农具革新与乡村变革

新中国成立后,土地改革消灭了封建剥削制度,解放了农业生产力。但传统小农经济的生产方式已无法适应国家工业化建设的需要,尽快改变传统农业生产方式、提高农业生产效率实现新民主主义向社会主义的过渡是我国面临的时代主题。(背景)

在党和政府的大力支持下,农业生产合作化打破了传统的小农经济结构,改变了旧的生产关系,为开展农业生产革命提供了保证;新式生产工具的改进和使用,提高了劳动效率,激发了农民的生产积极性,促进了农业生产力的发展;群众自力更生开展工具革新,并

取得重大突破,体现了人民群众奋发向上、自信自强的创新精神;革新后的农具为农村发展互助合作社创造了条件,促进了高级互助组的发展和农业生产合作社的出现;生产领域开展的农具革新工作渗透农村社会生活中,为农民生产生活提供了必要的保障,从而促进了农村的组织建设,提高了农民群众的文化水平,在改变人们的思想观念和行为习惯方面也起到了积极作用。(农具革新进程)

总之,20世纪50年代以农具革新为主要内容的农业革命实践,为新中国成立初期的工业化建设奠定了基础,为我国乡村社会的变革创造了条件,对乡村政治、经济、社会等都产生了重大影响,推动了我国农村的现代化建设。(影响)

线索二 中国特色社会主义理论体系

项目 邓小平理论 “三个代表”重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

背景 20世纪80年代,和平与发展成为时代主题 世纪之交,中国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新阶段 面对人民生活在总体上达到小康水平后的新形势 全面建成小康社会的新时代

项目 邓小平理论 “三个代表”重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

确立为党的指导思想 中共十五大 中共十六大 中共十八大 中共十九大

项目 邓小平理论 “三个代表” 重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

解决 问题 什么是社会主义,怎样建设社会主义 加深了对什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党的认识 新形势下实现什么样的发展、怎样发展 新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义以及一系列基本问题

项目 邓小平理论 “三个代表” 重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

历史 地位 指导改革开放,使中国人民富起来 是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器 是我国经济社会发展的重要指导方针 是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南

项目 邓小平理论 “三个代表”重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

关系 (1)都是马克思主义同中国具体实际相结合的产物,都是马克思主义中国化的理论成果 (2)都是中国共产党集体智慧的结晶 (3)既一脉相承又与时俱进,是我国经济社会发展的重要指导方针,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想

[针对训练]

2.(2024·安徽马鞍山三模)阅读材料,完成下列要求。

材料 马克思主义理论不是教条而是行动指南,必须随着实践发展而发展,必须中国化才能落地生根、本土化才能深入人心。党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,坚持一切从实际出发,不断推进马克思主义中国化、时代化。

——《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

根据材料并结合中国改革开放史,自拟论题,加以阐释。(要求:论题明确,观点正确,史论结合,表达清晰)

[解析] 首先,阅读材料,明确材料的主旨是马克思主义的中国化,在此基础上,围绕设问要求并结合中国改革开放的史实来拟定论题,如:改革开放以来,党的理论建设推进了马克思主义中国化;或马克思主义中国化是改革开放取得巨大成就的重要保障;等等。然后,结合史实进行阐释,要注意结合改革开放与党的理论创新等史实,做到论从史出、史论结合、逻辑清晰、表达流畅、表述准确合理。最后,总结陈词,说明自己阐释的正确性,或者升华(深

化)自己的观点即可。

[答案] 示例一

论题:改革开放以来,党的理论建设推进了马克思主义中国化。

阐释:中共十一届三中全会以后,中国共产党围绕什么是社会主义这一根本问题,借鉴世界社会主义发展的历史经验,解放思想,实事求是,作出把党和国家工作着重点转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,明确提出走自己的路、建设中国特色社会主义,形成了邓小平理论。中共十三届四中全会以后,围绕建设什么样的党、怎样建设党的认识,形成了“三个代表”重要思想,加深了对什么是社会主义、怎样建设社会主义的认识,积累了治党治国

新的宝贵经验,开创了全面改革开放的新局面。中共十六大以后,在全面建设小康社会进程中推进实践创新、理论创新、制度创新,深刻认识和回答了新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题,形成了科学发展观,它是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现,是马克思主义中国化的重大成果。

由此可见,改革开放的历程也是马克思主义中国化的历程,助推了马克思主义同中国实际相结合。

示例二

论题:马克思主义中国化是改革开放取得巨大成就的重要保障。

阐释:中共十一届三中全会以后,党和国家将工作着重点转移到经济建设上来、实行了改革开放的战略决策。鉴于农村经济发展的实际,1978年党率先在农村进行改革,逐步推行家庭联产承包责任制,大力发展乡镇企业,解放了农村生产力。1984年进行城市经济体制改革,同时对外开放迈开重大步伐,设立了经济特区,开放沿海港口城市,利用多种形式吸引外资。1982年中共十二大提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题,明确提出走自己的发展之路。中共十四大明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,加快了改革开放的历程。

由此可见,马克思主义同中国国情相结合,助推了改革开放,为经济建设取得巨大成就提供了重要保障。

谢 谢 !

中外历史纲要(上)

第七单元 中华人民共和国成立后社会主义建设道路的探索

单元提升7

线索一 新中国成立后农村生产关系的调整

重大变革 原因 核心内容 意义

土地改革 新解放区的封建土地制度严重阻碍生产力发展 废除封建土地所有制,实行农民土地所有制 解放农村生产力,促进了农业发展

农业合作化 分散的小农经济难以满足国民经济发展的需要 把土地等生产资料变为公有制,实行集体经营 进一步解放了农村生产力

重大变革 原因 核心内容 意义

人民公 社化 主观地认为农业合作化规模越大、公有化程度越高,越能促进生产力发展 提高公有化程度和扩大公有化规模 挫伤了生产者的积极性,阻碍了生产力发展

家庭联 产承包 责任制 党中央在总结教训的前提下,决定实行经济体制改革 在坚持公有制的前提下,实行分户经营,自负盈亏 极大地调动了农民的生产积极性,推动了农业生产发展

重大变革 原因 核心内容 意义

“三权 分置” 改革 保护耕地和保障国家粮食安全、农户生计安全 所有权、承包权、经营权三权分置,经营权流转的格局 有利于推进农业现代化,促进土地资源合理利用,构建新型农业经营体系

[针对训练]

1.(2024·山东菏泽二模)阅读材料,回答问题。

材料 农具革新带来的乡村变革

1951年1月,农业部部长李书城指出,几千年来中国农民就一直被落后的生产工具束缚着,改进和补充农具成为当时发展生产的重要环节。

在党和政府的大力支持下,各地改造和新建了农具修造厂,推进农具革新,国家出台政策鼓励各地群众通过自力更生的方式进行农具改造。双轮双铧犁是当时在全国推广使用的典型新式农具,山东省

在27个农业社做了小麦产量对比试验,在同等条件下,双铧犁比旧犁平均增产22.2%。拖拉机成为当时先进生产力的象征,当一个拖拉机手成为众多青年人的梦想。据统计,1949—1957年,全国农业总产值增长了85.3%。

革新后的农具为农村发展互助合作社创造了条件。如松江省集贤县1951年只有较高级的互助组64个,随着新式农具推广数量的增加,1952年该县的高级互助组增加到368个。还出现了3个农业生产合作社。

农业技术水平的提高促进了生产力的发展,许多农村因此有了公共资金积累,为农民生产生活提供了必要的保障。一些地区还用公共资金开办了农忙托儿所、农村合作医疗,为五保户提供吃、穿、柴火、教育等福利。新农业技术的推广使用还提升了农民学习文化知识的意识,有的地方将识字扫盲与生产劳动的内容密切结合。他们学习的课文中充满着“玉米杂交”“颗粒肥料”“除四害”等字句。

——据苏泽龙《20世纪50年代中国农业革命实践与社会主义乡村建设》

以“农具革新与乡村变革”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

[解析] 首先,明确题目要求以“农具革新与乡村变革”为题写一则历史短文,其次根据材料“1951年……改进和补充农具成为当时发展生产的重要环节”“国家出台政策鼓励……进行农具改造”“革新后的农具为农村发展互助合作社创造了条件”“农业技术水平……为农民生产生活提供了必要的保障”并结合20世纪50年代土地改革、三大改造中对农业改造和国家工业化建设的基本史实,运用唯物史观生产力与生产关系的相互作用的基本观点及认识历史的基本原则,从农具革新的背景、进程及其对乡村建设产生的相互作用等角度进行说明。最后结合历史与现实,归纳总结,升华主题即可。

[答案] 农具革新与乡村变革

新中国成立后,土地改革消灭了封建剥削制度,解放了农业生产力。但传统小农经济的生产方式已无法适应国家工业化建设的需要,尽快改变传统农业生产方式、提高农业生产效率实现新民主主义向社会主义的过渡是我国面临的时代主题。(背景)

在党和政府的大力支持下,农业生产合作化打破了传统的小农经济结构,改变了旧的生产关系,为开展农业生产革命提供了保证;新式生产工具的改进和使用,提高了劳动效率,激发了农民的生产积极性,促进了农业生产力的发展;群众自力更生开展工具革新,并

取得重大突破,体现了人民群众奋发向上、自信自强的创新精神;革新后的农具为农村发展互助合作社创造了条件,促进了高级互助组的发展和农业生产合作社的出现;生产领域开展的农具革新工作渗透农村社会生活中,为农民生产生活提供了必要的保障,从而促进了农村的组织建设,提高了农民群众的文化水平,在改变人们的思想观念和行为习惯方面也起到了积极作用。(农具革新进程)

总之,20世纪50年代以农具革新为主要内容的农业革命实践,为新中国成立初期的工业化建设奠定了基础,为我国乡村社会的变革创造了条件,对乡村政治、经济、社会等都产生了重大影响,推动了我国农村的现代化建设。(影响)

线索二 中国特色社会主义理论体系

项目 邓小平理论 “三个代表”重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

背景 20世纪80年代,和平与发展成为时代主题 世纪之交,中国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新阶段 面对人民生活在总体上达到小康水平后的新形势 全面建成小康社会的新时代

项目 邓小平理论 “三个代表”重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

确立为党的指导思想 中共十五大 中共十六大 中共十八大 中共十九大

项目 邓小平理论 “三个代表” 重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

解决 问题 什么是社会主义,怎样建设社会主义 加深了对什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党的认识 新形势下实现什么样的发展、怎样发展 新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义以及一系列基本问题

项目 邓小平理论 “三个代表” 重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

历史 地位 指导改革开放,使中国人民富起来 是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器 是我国经济社会发展的重要指导方针 是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南

项目 邓小平理论 “三个代表”重要思想 科学发展观 习近平新时代中国特色社会主义思想

关系 (1)都是马克思主义同中国具体实际相结合的产物,都是马克思主义中国化的理论成果 (2)都是中国共产党集体智慧的结晶 (3)既一脉相承又与时俱进,是我国经济社会发展的重要指导方针,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想

[针对训练]

2.(2024·安徽马鞍山三模)阅读材料,完成下列要求。

材料 马克思主义理论不是教条而是行动指南,必须随着实践发展而发展,必须中国化才能落地生根、本土化才能深入人心。党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,坚持一切从实际出发,不断推进马克思主义中国化、时代化。

——《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

根据材料并结合中国改革开放史,自拟论题,加以阐释。(要求:论题明确,观点正确,史论结合,表达清晰)

[解析] 首先,阅读材料,明确材料的主旨是马克思主义的中国化,在此基础上,围绕设问要求并结合中国改革开放的史实来拟定论题,如:改革开放以来,党的理论建设推进了马克思主义中国化;或马克思主义中国化是改革开放取得巨大成就的重要保障;等等。然后,结合史实进行阐释,要注意结合改革开放与党的理论创新等史实,做到论从史出、史论结合、逻辑清晰、表达流畅、表述准确合理。最后,总结陈词,说明自己阐释的正确性,或者升华(深

化)自己的观点即可。

[答案] 示例一

论题:改革开放以来,党的理论建设推进了马克思主义中国化。

阐释:中共十一届三中全会以后,中国共产党围绕什么是社会主义这一根本问题,借鉴世界社会主义发展的历史经验,解放思想,实事求是,作出把党和国家工作着重点转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,明确提出走自己的路、建设中国特色社会主义,形成了邓小平理论。中共十三届四中全会以后,围绕建设什么样的党、怎样建设党的认识,形成了“三个代表”重要思想,加深了对什么是社会主义、怎样建设社会主义的认识,积累了治党治国

新的宝贵经验,开创了全面改革开放的新局面。中共十六大以后,在全面建设小康社会进程中推进实践创新、理论创新、制度创新,深刻认识和回答了新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题,形成了科学发展观,它是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现,是马克思主义中国化的重大成果。

由此可见,改革开放的历程也是马克思主义中国化的历程,助推了马克思主义同中国实际相结合。

示例二

论题:马克思主义中国化是改革开放取得巨大成就的重要保障。

阐释:中共十一届三中全会以后,党和国家将工作着重点转移到经济建设上来、实行了改革开放的战略决策。鉴于农村经济发展的实际,1978年党率先在农村进行改革,逐步推行家庭联产承包责任制,大力发展乡镇企业,解放了农村生产力。1984年进行城市经济体制改革,同时对外开放迈开重大步伐,设立了经济特区,开放沿海港口城市,利用多种形式吸引外资。1982年中共十二大提出“建设有中国特色的社会主义”重大命题,明确提出走自己的发展之路。中共十四大明确提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,加快了改革开放的历程。

由此可见,马克思主义同中国国情相结合,助推了改革开放,为经济建设取得巨大成就提供了重要保障。

谢 谢 !

同课章节目录