37 中外历史纲要(下) 第九单元 单元提升9 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 37 中外历史纲要(下) 第九单元 单元提升9 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 14:42:28 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

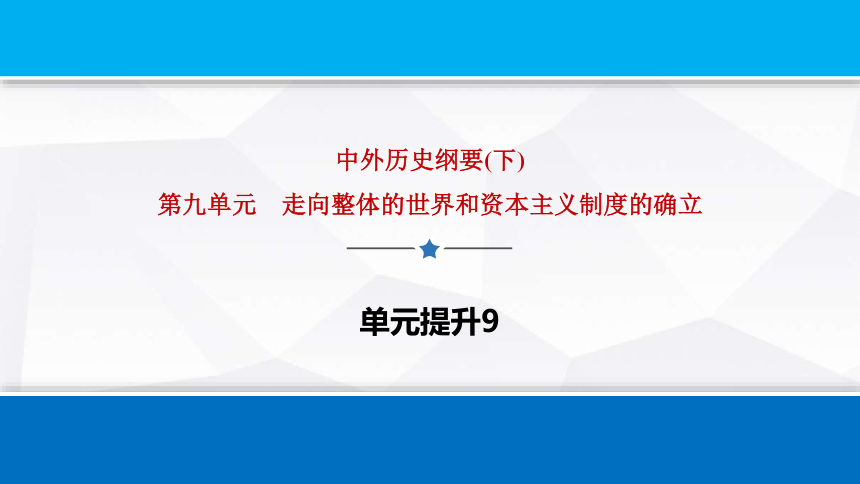

中外历史纲要(下)

第九单元 走向整体的世界和资本主义制度的确立

单元提升9

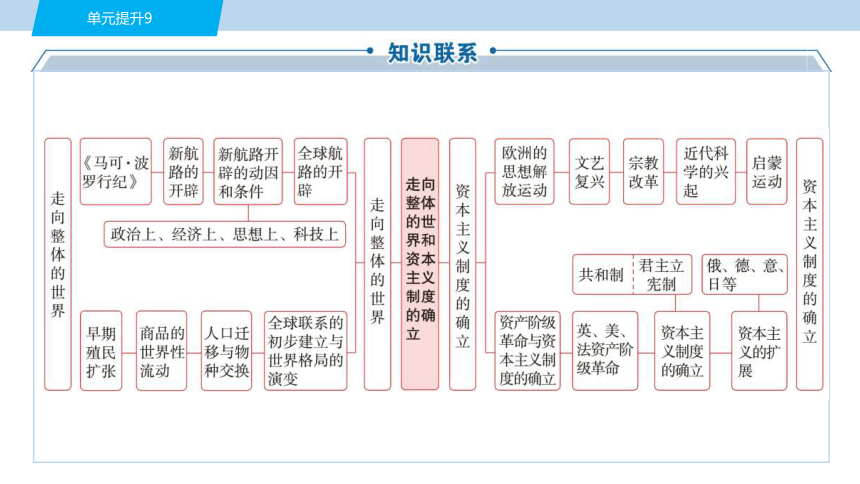

线索一 近代欧洲三次思想解放运动的比较

文艺复兴 宗教改革 启蒙运动

时间 14—17世纪初 16世纪 17—18世纪

中心 意大利 德意志 法国

批判对象 天主教会的神权统治 罗马天主教会 天主教会的思想束缚、专制王权

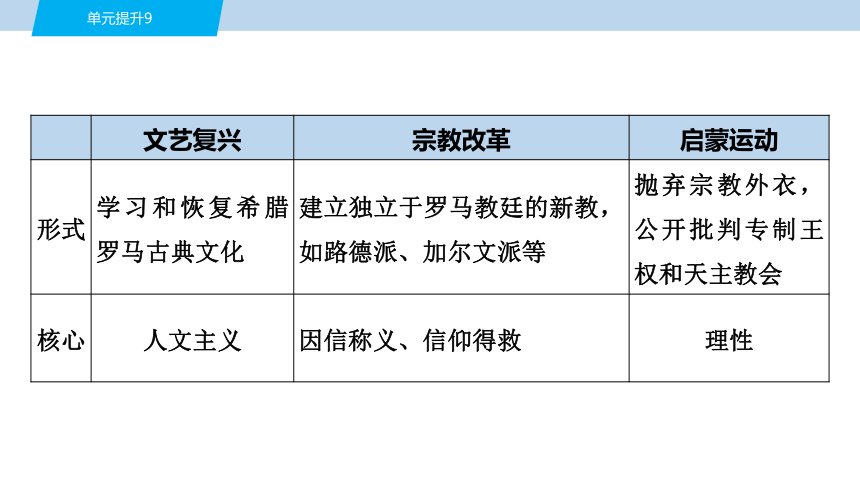

文艺复兴 宗教改革 启蒙运动

形式 学习和恢复希腊罗马古典文化 建立独立于罗马教廷的新教,如路德派、加尔文派等 抛弃宗教外衣,公开批判专制王权和天主教会

核心 人文主义 因信称义、信仰得救 理性

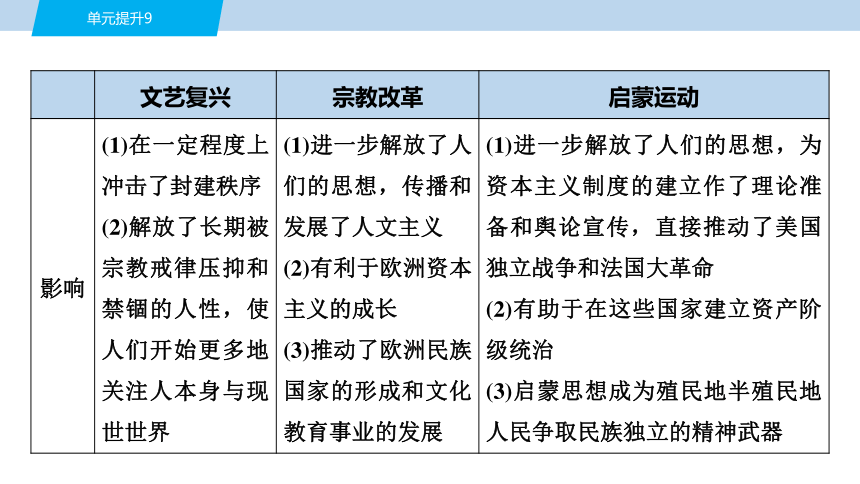

文艺复兴 宗教改革 启蒙运动

影响 (1)在一定程度上冲击了封建秩序 (2)解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,使人们开始更多地关注人本身与现世世界 (1)进一步解放了人们的思想,传播和发展了人文主义 (2)有利于欧洲资本主义的成长 (3)推动了欧洲民族国家的形成和文化教育事业的发展 (1)进一步解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备和舆论宣传,直接推动了美国独立战争和法国大革命

(2)有助于在这些国家建立资产阶级统治

(3)启蒙思想成为殖民地半殖民地人民争取民族独立的精神武器

[针对训练]

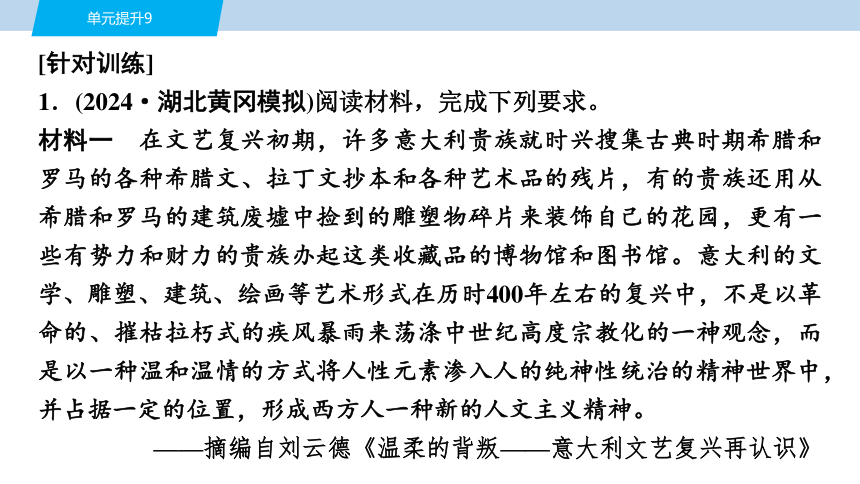

1.(2024·湖北黄冈模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在文艺复兴初期,许多意大利贵族就时兴搜集古典时期希腊和罗马的各种希腊文、拉丁文抄本和各种艺术品的残片,有的贵族还用从希腊和罗马的建筑废墟中捡到的雕塑物碎片来装饰自己的花园,更有一些有势力和财力的贵族办起这类收藏品的博物馆和图书馆。意大利的文学、雕塑、建筑、绘画等艺术形式在历时400年左右的复兴中,不是以革命的、摧枯拉朽式的疾风暴雨来荡涤中世纪高度宗教化的一神观念,而是以一种温和温情的方式将人性元素渗入人的纯神性统治的精神世界中,并占据一定的位置,形成西方人一种新的人文主义精神。

——摘编自刘云德《温柔的背叛——意大利文艺复兴再认识》

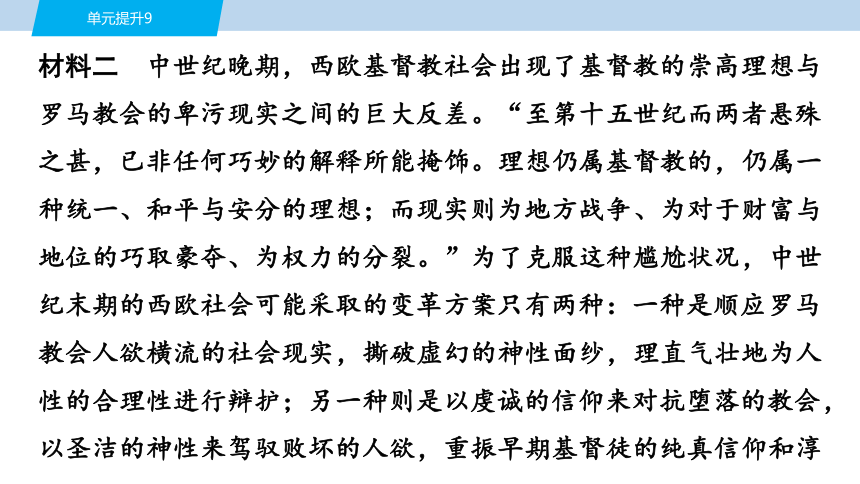

材料二 中世纪晚期,西欧基督教社会出现了基督教的崇高理想与罗马教会的卑污现实之间的巨大反差。“至第十五世纪而两者悬殊之甚,已非任何巧妙的解释所能掩饰。理想仍属基督教的,仍属一种统一、和平与安分的理想;而现实则为地方战争、为对于财富与地位的巧取豪夺、为权力的分裂。”为了克服这种尴尬状况,中世纪末期的西欧社会可能采取的变革方案只有两种:一种是顺应罗马教会人欲横流的社会现实,撕破虚幻的神性面纱,理直气壮地为人性的合理性进行辩护;另一种则是以虔诚的信仰来对抗堕落的教会,以圣洁的神性来驾驭败坏的人欲,重振早期基督徒的纯真信仰和淳

朴道德。这两条方向相反但是目的相同的变革之路,分别表现为15—16世纪风靡西欧的文艺复兴运动和宗教改革运动。1520年,路德在与罗马教廷公开决裂之后,发表了《告德意志基督教贵族公开信》等“宗教改革三大论著”。在这些文章中,他把矛头对准了凌驾于世俗权力之上的教皇专制制度,号召德意志贵族们支持宗教改革,建立国家教会。

——摘编自赵林《论文艺复兴与宗教改革的文化意义》

(1)根据材料一,概括意大利文艺复兴的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出文艺复兴和宗教改革的共同动因,并简析这两条“变革之路”的文化意义。

[解析] 第(1)问,由材料一“古典时期希腊和罗马的各种希腊文、拉丁文抄本”“各种艺术品的残片”“从希腊和罗马的建筑废墟中捡到的雕塑物碎片”可得,借助传统的古希腊、罗马文化;由材料一“不是……荡涤中世纪高度宗教化的一神观念”“以一种温和温情的方式”“新的人文主义精神”可得,未与宗教神学彻底决裂,以温和的方式宣扬人文主义精神。

第(2)问,第一小问,由材料二“基督教的崇高理想与罗马教会的卑污现实之间的巨大反差”可得,克服中世纪晚期基督教理想与社会现实的矛盾;结合所学知识可知,文艺复兴和宗教改革的经济根源都是资本主义经济发展。第二小问,结合材料二和所学文艺复兴、宗教改革的相关史实,从天主教会和基督教、民族意识、人文精神、社会发展和文艺方面分别分析。具体来说,对天主教会和基督教来说,文艺复兴和宗教改革冲击了天主教教会权威,造成基督教世界的大分裂;从民族意识方面看,由材料二“支持宗教改革,建立国家教会”可得,促进了西欧民族意识的觉醒;从人文精神的发

展看,结合所学知识可知,文艺复兴和宗教改革都属于人文精神的发展,所以推动了西方人文主义精神的发展与传播;从社会发展角度看,文艺复兴和宗教改革促进了欧洲的思想解放,这就为近代西方社会的政治、经济大变革奠定了文化根基;从文学艺术发展看,文艺复兴促进了文艺作品的大量涌现,创造了辉煌的文学艺术成就。

[答案] (1)特征:借助传统的古希腊、罗马文化;未与宗教神学彻底决裂,以温和的方式宣扬人文主义精神。

(2)动因:克服中世纪晚期基督教理想与社会现实的矛盾;资本主义经济发展。

文化意义:冲击了天主教教会权威;促进了西欧民族意识的觉醒;推动了西方人文主义精神的发展与传播;造成基督教世界的大分裂;为近代西方社会的政治、经济大变革奠定了文化根基;创造了辉煌的文学艺术成就。

线索二 近代资本主义政治制度的特点与影响

(1)特点

理论 依据 西方思想家提出的天赋人权、社会契约论、分权制衡和人民主权等学说,是西方民主制度建立的理论依据

建立 方式 ①以英国为代表,先激进(资产阶级革命)后温和(“光荣革命”)

②以美国和法国为代表,采取了激进的革命方式

③以俄日为代表,采取了温和的改革方式

建立 过程 经历了曲折、反复的发展过程,最终确立了资本主义政治制度

政体 类型 君主立宪制和民主共和制两种政体形式

体现 原则 ①以立法的形式来确立政治体制,体现资产阶级的法治原则

②立法、行政和司法之间分权与制衡的原则

③实行资产阶级政党政治

④议会形式上代表民意行使国家权力

(2)影响

①否定了封建专制制度,避免了少数人的专制独裁,推动了民主政治的发展,为资本主义现代化发展提供了有力保障。

②有利于调节资产阶级内部关系,缓和资产阶级不同利益集团间的矛盾,从而稳定了社会秩序。

③资本主义制度的确立,适应了生产力的发展,促进了资本主义的发展。

④其建立方式和政体形式对世界产生了深远影响,具有世界意义。

⑤资本主义制度仍然是一种剥削制度。资本主义列强大肆推行殖民主义,把亚非拉广大地区变成殖民地和半殖民地,进行压榨和掠夺。

[针对训练]

2.(2024·河北保定模拟)阅读下列材料,回答问题。

材料一 英国资产阶级革命胜利后,资产阶级成为统治阶级,国王由实权变为虚位,逐渐成为象征性的国家元首,封建贵族退到了历史舞台的后面。但中世纪政治体制的框架,立法、行政、司法的基本机制,仍被保留下来。随着时间的推移和社会的发展,部分内容也被不断变革着,使之更加适合英国政治经济和社会发展的需要。

——摘编自许大华《论“光荣革命”对英国的历史影响》

材料二 (美国1787年宪法制定过程中)以汉密尔顿为首的联邦派主张建立一个强有力的中央集权的政府,认为当各州不能立法或各州的立法妨碍联邦的和谐时,应由中央立法……州权派坚持抱住州权至上、立法至上的原则不放,虽然同意中央有权规定通商和税收,有权对不服从中央的少数州采取行动,但要求中央权力在行使前必须经若干州的同意。

——摘编自易中天《费城风云》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“光荣革命”后英国政治发生的变化。

(2)根据材料二,概括指出美国联邦派和州权派的矛盾。结合所学知识,说明美国1787年宪法化解这一矛盾的具体做法。

(3)综合上述材料并结合所学知识,从政治、经济的角度说明英、美两国代议制确立的共同目的。

[解析] 第(1)问,根据材料一“资产阶级成为统治阶级”可得出,资产阶级掌握国家大权;根据材料一“封建贵族退到了历史舞台的后面”可得出,封建贵族日渐衰落;根据材料一“国王由实权变为虚位,逐渐成为象征性的国家元首”可得出,国王逐渐“统而不治”;结合所学知识可知,“光荣革命”后,君主立宪制逐步确立。

第(2)问,第一小问,根据材料二“以汉密尔顿为首的联邦派……立法至上的原则不放”可得出,美国联邦派和州权派的矛盾是最高立法权归属于中央政府还是州政府的问题。第二小问,结合所学知识可知,美国1787年宪法实行联邦制,中央集权与地方分权相结合。

第(3)问,根据材料一、二并结合所学知识,政治方面,英、美两国代议制确立的共同目的可以从巩固资产阶级革命成果、协调统治阶级内部矛盾、维护资产阶级利益等方面作答;经济方面,可从促进资本主义发展等方面作答。

[答案] (1)资产阶级掌握国家大权;封建贵族日渐衰落;国王逐渐“统而不治”;君主立宪制逐步确立。

(2)矛盾:最高立法权归属于中央政府还是州政府。做法:实行联邦制,中央集权与地方分权相结合。

(3)共同目的:政治:巩固资产阶级革命成果;协调统治阶级内部矛盾;维护资产阶级利益。经济:促进资本主义发展。

谢 谢 !

中外历史纲要(下)

第九单元 走向整体的世界和资本主义制度的确立

单元提升9

线索一 近代欧洲三次思想解放运动的比较

文艺复兴 宗教改革 启蒙运动

时间 14—17世纪初 16世纪 17—18世纪

中心 意大利 德意志 法国

批判对象 天主教会的神权统治 罗马天主教会 天主教会的思想束缚、专制王权

文艺复兴 宗教改革 启蒙运动

形式 学习和恢复希腊罗马古典文化 建立独立于罗马教廷的新教,如路德派、加尔文派等 抛弃宗教外衣,公开批判专制王权和天主教会

核心 人文主义 因信称义、信仰得救 理性

文艺复兴 宗教改革 启蒙运动

影响 (1)在一定程度上冲击了封建秩序 (2)解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,使人们开始更多地关注人本身与现世世界 (1)进一步解放了人们的思想,传播和发展了人文主义 (2)有利于欧洲资本主义的成长 (3)推动了欧洲民族国家的形成和文化教育事业的发展 (1)进一步解放了人们的思想,为资本主义制度的建立作了理论准备和舆论宣传,直接推动了美国独立战争和法国大革命

(2)有助于在这些国家建立资产阶级统治

(3)启蒙思想成为殖民地半殖民地人民争取民族独立的精神武器

[针对训练]

1.(2024·湖北黄冈模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在文艺复兴初期,许多意大利贵族就时兴搜集古典时期希腊和罗马的各种希腊文、拉丁文抄本和各种艺术品的残片,有的贵族还用从希腊和罗马的建筑废墟中捡到的雕塑物碎片来装饰自己的花园,更有一些有势力和财力的贵族办起这类收藏品的博物馆和图书馆。意大利的文学、雕塑、建筑、绘画等艺术形式在历时400年左右的复兴中,不是以革命的、摧枯拉朽式的疾风暴雨来荡涤中世纪高度宗教化的一神观念,而是以一种温和温情的方式将人性元素渗入人的纯神性统治的精神世界中,并占据一定的位置,形成西方人一种新的人文主义精神。

——摘编自刘云德《温柔的背叛——意大利文艺复兴再认识》

材料二 中世纪晚期,西欧基督教社会出现了基督教的崇高理想与罗马教会的卑污现实之间的巨大反差。“至第十五世纪而两者悬殊之甚,已非任何巧妙的解释所能掩饰。理想仍属基督教的,仍属一种统一、和平与安分的理想;而现实则为地方战争、为对于财富与地位的巧取豪夺、为权力的分裂。”为了克服这种尴尬状况,中世纪末期的西欧社会可能采取的变革方案只有两种:一种是顺应罗马教会人欲横流的社会现实,撕破虚幻的神性面纱,理直气壮地为人性的合理性进行辩护;另一种则是以虔诚的信仰来对抗堕落的教会,以圣洁的神性来驾驭败坏的人欲,重振早期基督徒的纯真信仰和淳

朴道德。这两条方向相反但是目的相同的变革之路,分别表现为15—16世纪风靡西欧的文艺复兴运动和宗教改革运动。1520年,路德在与罗马教廷公开决裂之后,发表了《告德意志基督教贵族公开信》等“宗教改革三大论著”。在这些文章中,他把矛头对准了凌驾于世俗权力之上的教皇专制制度,号召德意志贵族们支持宗教改革,建立国家教会。

——摘编自赵林《论文艺复兴与宗教改革的文化意义》

(1)根据材料一,概括意大利文艺复兴的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出文艺复兴和宗教改革的共同动因,并简析这两条“变革之路”的文化意义。

[解析] 第(1)问,由材料一“古典时期希腊和罗马的各种希腊文、拉丁文抄本”“各种艺术品的残片”“从希腊和罗马的建筑废墟中捡到的雕塑物碎片”可得,借助传统的古希腊、罗马文化;由材料一“不是……荡涤中世纪高度宗教化的一神观念”“以一种温和温情的方式”“新的人文主义精神”可得,未与宗教神学彻底决裂,以温和的方式宣扬人文主义精神。

第(2)问,第一小问,由材料二“基督教的崇高理想与罗马教会的卑污现实之间的巨大反差”可得,克服中世纪晚期基督教理想与社会现实的矛盾;结合所学知识可知,文艺复兴和宗教改革的经济根源都是资本主义经济发展。第二小问,结合材料二和所学文艺复兴、宗教改革的相关史实,从天主教会和基督教、民族意识、人文精神、社会发展和文艺方面分别分析。具体来说,对天主教会和基督教来说,文艺复兴和宗教改革冲击了天主教教会权威,造成基督教世界的大分裂;从民族意识方面看,由材料二“支持宗教改革,建立国家教会”可得,促进了西欧民族意识的觉醒;从人文精神的发

展看,结合所学知识可知,文艺复兴和宗教改革都属于人文精神的发展,所以推动了西方人文主义精神的发展与传播;从社会发展角度看,文艺复兴和宗教改革促进了欧洲的思想解放,这就为近代西方社会的政治、经济大变革奠定了文化根基;从文学艺术发展看,文艺复兴促进了文艺作品的大量涌现,创造了辉煌的文学艺术成就。

[答案] (1)特征:借助传统的古希腊、罗马文化;未与宗教神学彻底决裂,以温和的方式宣扬人文主义精神。

(2)动因:克服中世纪晚期基督教理想与社会现实的矛盾;资本主义经济发展。

文化意义:冲击了天主教教会权威;促进了西欧民族意识的觉醒;推动了西方人文主义精神的发展与传播;造成基督教世界的大分裂;为近代西方社会的政治、经济大变革奠定了文化根基;创造了辉煌的文学艺术成就。

线索二 近代资本主义政治制度的特点与影响

(1)特点

理论 依据 西方思想家提出的天赋人权、社会契约论、分权制衡和人民主权等学说,是西方民主制度建立的理论依据

建立 方式 ①以英国为代表,先激进(资产阶级革命)后温和(“光荣革命”)

②以美国和法国为代表,采取了激进的革命方式

③以俄日为代表,采取了温和的改革方式

建立 过程 经历了曲折、反复的发展过程,最终确立了资本主义政治制度

政体 类型 君主立宪制和民主共和制两种政体形式

体现 原则 ①以立法的形式来确立政治体制,体现资产阶级的法治原则

②立法、行政和司法之间分权与制衡的原则

③实行资产阶级政党政治

④议会形式上代表民意行使国家权力

(2)影响

①否定了封建专制制度,避免了少数人的专制独裁,推动了民主政治的发展,为资本主义现代化发展提供了有力保障。

②有利于调节资产阶级内部关系,缓和资产阶级不同利益集团间的矛盾,从而稳定了社会秩序。

③资本主义制度的确立,适应了生产力的发展,促进了资本主义的发展。

④其建立方式和政体形式对世界产生了深远影响,具有世界意义。

⑤资本主义制度仍然是一种剥削制度。资本主义列强大肆推行殖民主义,把亚非拉广大地区变成殖民地和半殖民地,进行压榨和掠夺。

[针对训练]

2.(2024·河北保定模拟)阅读下列材料,回答问题。

材料一 英国资产阶级革命胜利后,资产阶级成为统治阶级,国王由实权变为虚位,逐渐成为象征性的国家元首,封建贵族退到了历史舞台的后面。但中世纪政治体制的框架,立法、行政、司法的基本机制,仍被保留下来。随着时间的推移和社会的发展,部分内容也被不断变革着,使之更加适合英国政治经济和社会发展的需要。

——摘编自许大华《论“光荣革命”对英国的历史影响》

材料二 (美国1787年宪法制定过程中)以汉密尔顿为首的联邦派主张建立一个强有力的中央集权的政府,认为当各州不能立法或各州的立法妨碍联邦的和谐时,应由中央立法……州权派坚持抱住州权至上、立法至上的原则不放,虽然同意中央有权规定通商和税收,有权对不服从中央的少数州采取行动,但要求中央权力在行使前必须经若干州的同意。

——摘编自易中天《费城风云》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“光荣革命”后英国政治发生的变化。

(2)根据材料二,概括指出美国联邦派和州权派的矛盾。结合所学知识,说明美国1787年宪法化解这一矛盾的具体做法。

(3)综合上述材料并结合所学知识,从政治、经济的角度说明英、美两国代议制确立的共同目的。

[解析] 第(1)问,根据材料一“资产阶级成为统治阶级”可得出,资产阶级掌握国家大权;根据材料一“封建贵族退到了历史舞台的后面”可得出,封建贵族日渐衰落;根据材料一“国王由实权变为虚位,逐渐成为象征性的国家元首”可得出,国王逐渐“统而不治”;结合所学知识可知,“光荣革命”后,君主立宪制逐步确立。

第(2)问,第一小问,根据材料二“以汉密尔顿为首的联邦派……立法至上的原则不放”可得出,美国联邦派和州权派的矛盾是最高立法权归属于中央政府还是州政府的问题。第二小问,结合所学知识可知,美国1787年宪法实行联邦制,中央集权与地方分权相结合。

第(3)问,根据材料一、二并结合所学知识,政治方面,英、美两国代议制确立的共同目的可以从巩固资产阶级革命成果、协调统治阶级内部矛盾、维护资产阶级利益等方面作答;经济方面,可从促进资本主义发展等方面作答。

[答案] (1)资产阶级掌握国家大权;封建贵族日渐衰落;国王逐渐“统而不治”;君主立宪制逐步确立。

(2)矛盾:最高立法权归属于中央政府还是州政府。做法:实行联邦制,中央集权与地方分权相结合。

(3)共同目的:政治:巩固资产阶级革命成果;协调统治阶级内部矛盾;维护资产阶级利益。经济:促进资本主义发展。

谢 谢 !

同课章节目录