65 选择性必修2 第十四单元 第50讲 医疗与公共卫生 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 65 选择性必修2 第十四单元 第50讲 医疗与公共卫生 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 14:42:42 | ||

图片预览

文档简介

(共121张PPT)

选择性必修2

第十四单元 经济与社会生活

第50讲 医疗与公共卫生

1.知道古代疫病的流行及其影响。

2.了解中医药的主要成就与西医在中国的传播、发展过程。

3.了解现代医疗卫生体系的建立、发展及其对社会生活的影响。

学什么 必备知识 教材融会 落实基础性

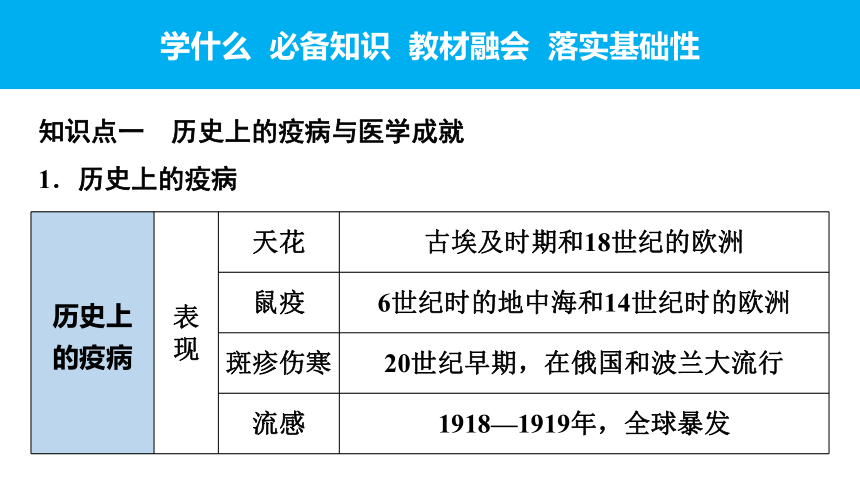

知识点一 历史上的疫病与医学成就

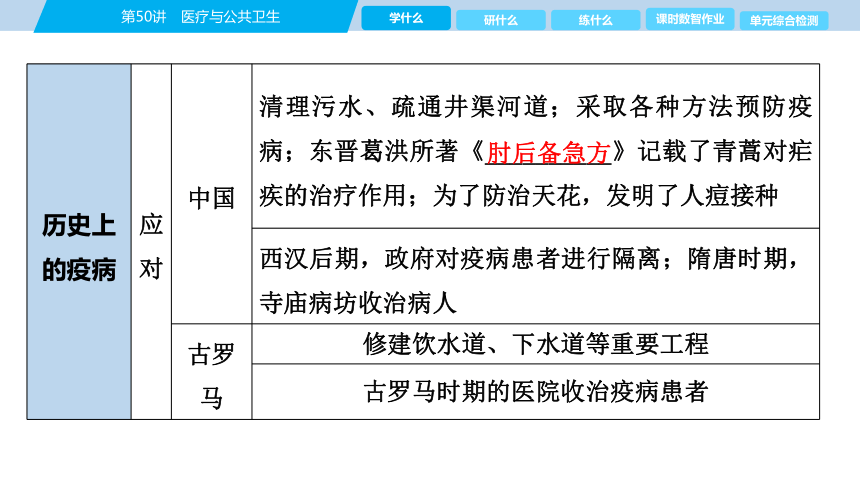

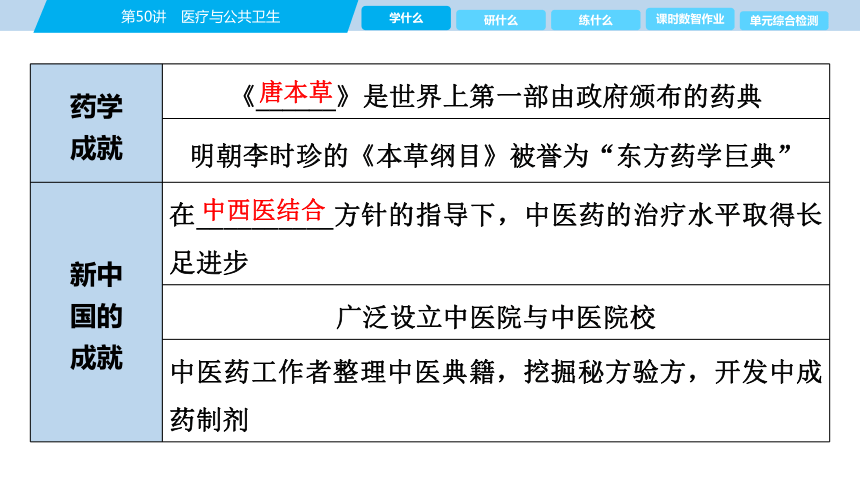

1.历史上的疫病

历史上 的疫病 表现 天花 古埃及时期和18世纪的欧洲

鼠疫 6世纪时的地中海和14世纪时的欧洲

斑疹伤寒 20世纪早期,在俄国和波兰大流行

流感 1918—1919年,全球暴发

历史上的疫病 应对 中国 清理污水、疏通井渠河道;采取各种方法预防疫病;东晋葛洪所著《__________》记载了青蒿对疟疾的治疗作用;为了防治天花,发明了人痘接种

西汉后期,政府对疫病患者进行隔离;隋唐时期,寺庙病坊收治病人

古罗马 修建饮水道、下水道等重要工程

古罗马时期的医院收治疫病患者

肘后备急方

近代医学 对疫病的 控制 18世纪 晚期 牛痘接种法使天花的发病率大大降低

19世纪 巴氏消毒法被广泛应用到医学领域

1928年 青霉素的发现改变了人类对细菌传染束手无策的状态

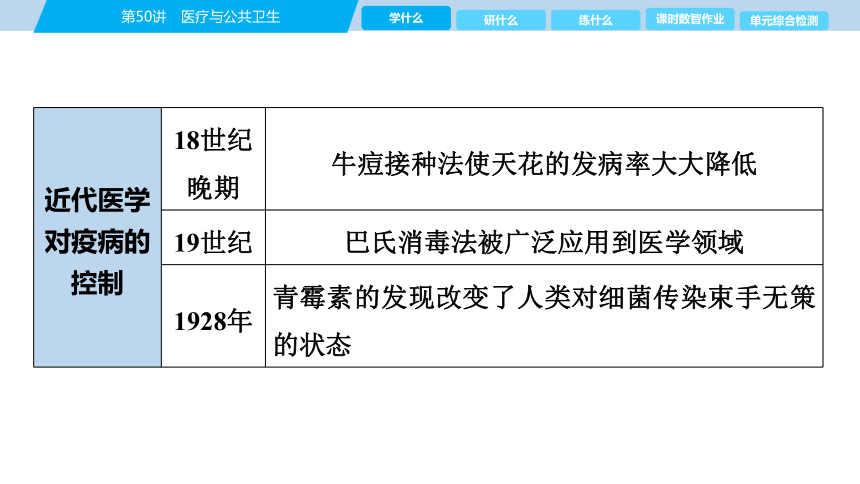

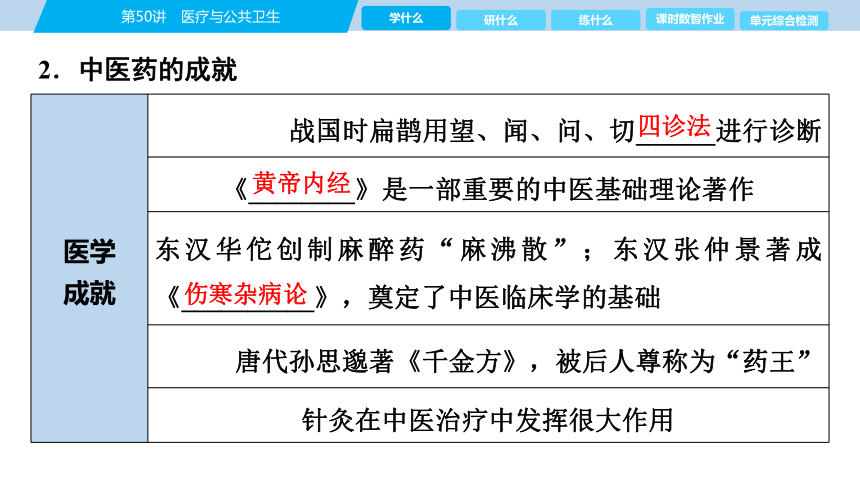

2.中医药的成就

医学 成就 战国时扁鹊用望、闻、问、切______进行诊断

《________》是一部重要的中医基础理论著作

东汉华佗创制麻醉药“麻沸散”;东汉张仲景著成《__________》,奠定了中医临床学的基础

唐代孙思邈著《千金方》,被后人尊称为“药王”

针灸在中医治疗中发挥很大作用

四诊法

黄帝内经

伤寒杂病论

药学 成就 《______》是世界上第一部由政府颁布的药典

明朝李时珍的《本草纲目》被誉为“东方药学巨典”

新中 国的 成就 在__________方针的指导下,中医药的治疗水平取得长足进步

广泛设立中医院与中医院校

中医药工作者整理中医典籍,挖掘秘方验方,开发中成药制剂

唐本草

中西医结合

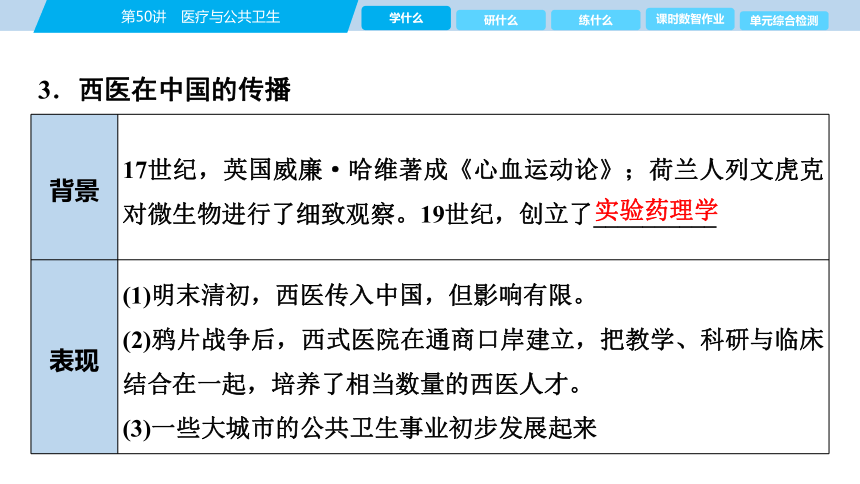

3.西医在中国的传播

背景 17世纪,英国威廉·哈维著成《心血运动论》;荷兰人列文虎克对微生物进行了细致观察。19世纪,创立了__________

表现 (1)明末清初,西医传入中国,但影响有限。

(2)鸦片战争后,西式医院在通商口岸建立,把教学、科研与临床结合在一起,培养了相当数量的西医人才。

(3)一些大城市的公共卫生事业初步发展起来

实验药理学

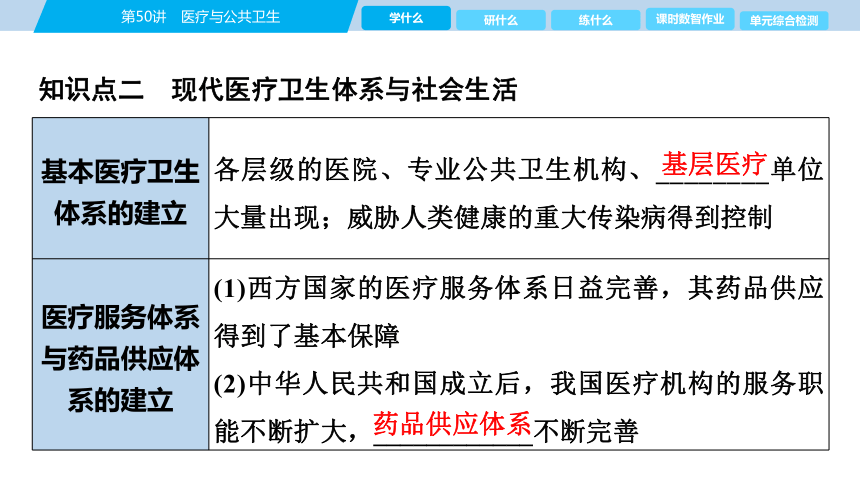

知识点二 现代医疗卫生体系与社会生活

基本医疗卫生体系的建立 各层级的医院、专业公共卫生机构、________单位大量出现;威胁人类健康的重大传染病得到控制

医疗服务体系与药品供应体系的建立 (1)西方国家的医疗服务体系日益完善,其药品供应得到了基本保障

(2)中华人民共和国成立后,我国医疗机构的服务职能不断扩大,____________不断完善

基层医疗

药品供应体系

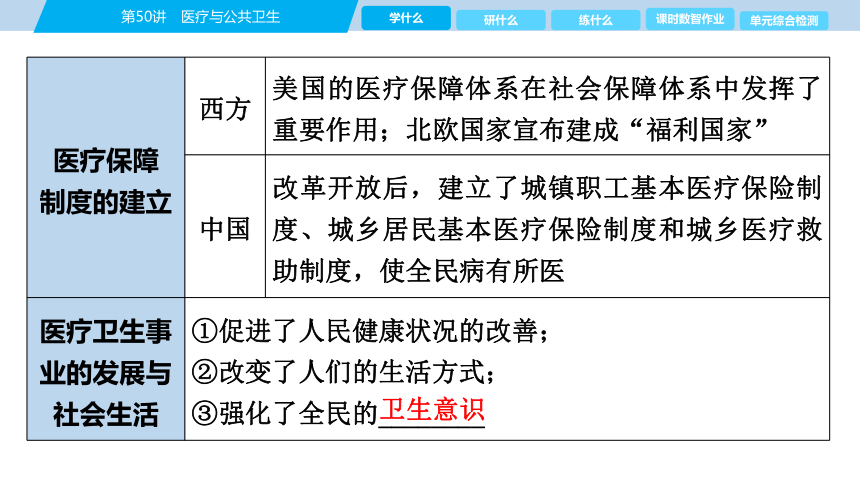

医疗保障 制度的建立 西方 美国的医疗保障体系在社会保障体系中发挥了重要作用;北欧国家宣布建成“福利国家”

中国 改革开放后,建立了城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度,使全民病有所医

医疗卫生事业的发展与社会生活 ①促进了人民健康状况的改善; ②改变了人们的生活方式; ③强化了全民的________

卫生意识

人痘接种法

古代取天花患者痘痂制浆,接种于健康儿童,使之产生免疫力,以预防天花的方法。

提示:原因:黑死病的蔓延。直接影响:追求现世享受的人文主义兴起,成为文艺复兴运动的导火线。

1.阅读教材P82“史料阅读”,思考:作品中描述的现象出现的原因是什么?它产生的直接影响如何?

2.阅读教材P85插图“明仿宋针灸铜人”,思考:这一教学模型的使用在当时有何价值?

提示:体现了当时中医针灸学临床实践与教学的发展水平。

提示:提高了中国公共卫生发展水平;扩大了中国在国际卫生界的影响,提高了中国在世界卫生领域的地位。

3.阅读教材P86“历史纵横”,思考:结合所学知识,分析东北疫情控制的意义。

中国古代疫病产生及传播的影响因素

医疗保险制度

是指一个国家或地区按照保险原则为解决居民防病治病问题而筹集、分配和使用医疗保险基金的制度。

中西医结合

是将传统的中医中药知识和方法与西医西药的知识和方法结合起来,在提高临床疗效的基础上,阐明机理进而获得新的医学认识。中西医结合是中华人民共和国建立后政府长期实行的方针。中西医结合是中、西医学的交叉领域,也是中国医疗卫生事业的一项工作方针。中西医结合发轫于临床实践,以后逐渐演进为有明确发展目标和独特方法论的学术体系。

爱国卫生运动的成就

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

疫病的流行给人类带来了巨大灾难,如人口死亡与社会混乱,甚至是给人类政治、经济的发展造成消极影响。但是人们在疫病防治的过程中也积累了大量经验,客观上推动了人类医学与公共卫生事业的进步。中国的中医药学和西方医学虽然有很多差异,但根本目的都是相通的,那就是治病救人、生命至上,二者都对疫病的防治发挥了巨大作用。

研什么 关键能力 教考探究 提升综合性

中国古代疫病的防治

材料 中华民族繁衍数千年的历史,也是与疾疫抗争的历史。春秋战国时期,人们已能辨别出伤寒、疟疾、痒疥疾等传染病,抗击传染病的措施也已出现,进而以“制天命而用之”的昂扬精神,鼓舞民众防治疫病的信心。疫情发生后,本着“天下之务莫大于恤民”的思想,历代政府会采取一些积极有效的救灾措施。唐大和六年春,长江以南大部分地区流传疫疾,文宗责成地方官员亲自下乡送药,向老百姓传播防治疫病的知识。发生疫情后,历代政府均要求地方官吏必须及时如实上报灾情,并且对上报灾情的时间和内容作了详细的规定。

——摘编自邓铁涛《中国防疫史》等

导读:材料阐述了中国古代防治疫病的主要措施以及政府在防治疫病中的作用。

迁移知识 古人已经建立疫病的救治机构。西汉后期,政府对疫病患者进行隔离,“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”;隋唐时期,寺庙病坊也收治病人。

[思考] 根据材料并结合所学知识,概括我国古代防治疫病的主要特点。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

提示:历史悠久;政府重视;发挥个人的主观能动性;政府防治疫病以民本思想为指导;受儒家思想影响;国家抗疫程序制度化。

史论形成 古代社会疫病流行的影响因素

社会政 治局势 一般情况下,政局稳定,经济繁荣,人们的生活水平相对较高,疫病流行会有所缓解,反之亦然

战争 战争对疫病流行往往都有推波助澜的作用,疫病的流行可直接发生在人口密集、精神紧张、卫生条件极差的征战军营中,极大影响军队的战斗力甚至战争的结局

地理 环境 一般情况下,干旱而寒冷的地区较少发生大规模疫病,湿润而温暖的地区,易使多种病原菌、中间宿主、媒介生物滋生,从而进一步流行

交通 条件 古代社会早期,因为交通不便,疫病流行地区往往局限在相对较小的范围内。后期随着交通发展,流行地区也趋于广泛。交通发达地区疫病流传速度更快,感染人群更多

自然 灾害 水、旱、风、蝗、地震、海啸等各种自然灾害均可增加疫病流行的机会,灾荒之后的疫病流行屡见不鲜

社会 习俗 古代各种落后的社会习俗,如问疾、送葬及求神逐鬼等使疫病流行缺乏必要的隔离措施。浅埋、弃尸荒野等错误的尸体处理方法造成传染源的扩散,助长了疫病的传播

古代中医学的发展

材料 中国古代医学具有独特的医疗原则,体现了中国传统思想文化的特点。唐代名医孙思邈指出,名利思想是“医人之膏肓也”,如果行医以敛财为目的,那应该是“人所共耻”的行为。他认为,医者要把人的生命价值看作是医学的出发点和归宿,医者必须“无欲无求”“志存救济”,对病人一视同仁,“有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智”。《黄帝内

经》提出“不治已病,治未病”的观点,喻示要防病于未然。中国古代医学主张人既是自然的人,又是社会的人,影响健康的既有生物因素,又有社会和心理的因素,要从人与自然、人与社会的关系中去理解人的健康和疾病。

——摘自张岂之主编《中国传统文化》

导读:材料以孙思邈和《黄帝内经》为例介绍了中国古代医学的医疗原则及健康和疾病的辩证哲学。

迁移知识 成书于战国至西汉间的《黄帝内经》,总结了先秦、秦汉时期大量的医家经验,以阴阳五行学说解释人体的生理现象和病理变化,阐明人与自然的有机联系。

[思考] 根据材料,概括中国古代医学中具有积极意义的医疗原则。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

提示:医者应该把人的生命放在第一位,而不是追求名利;平等对待病人(一视同仁);重视预防疾病;综合人、自然、社会三方面理解人的健康和疾病。

史论拓展 中国传统中医药学发展特点及其当代价值

(1)特点

①历史悠久,理论成熟。自先秦至秦汉时期,《黄帝内经》《伤寒杂病论》等相继问世,我国的中医学开始形成相对系统的理论体系。

②体系完整,内容丰富。包括基础理论、预防医学、临床医学等多个方面。

③整体观念,辨证施治。中医讲究天人合一,主张辨证施治。

④典籍浩繁,数量众多。既有民间个人著述,也包括官修药典,影响至今。

⑤成就巨大,影响深远。

(2)当代价值

①中医药学是中华优秀传统文化的重要组成部分。

②中医、中药至今仍在世界医学领域占有重要地位,扩大了中国文化的世界影响。

③传承和弘扬中华优秀传统文化,有利于提升文化自信。

现代医疗卫生事业进步的核心意义在于提高人民健康水平,促进经济发展,维护社会稳定,并保障国家安全。现代医疗卫生事业的进步不仅直接关系到每个人的健康和生命安全,还对社会和国家的整体发展产生深远影响。

中国医疗卫生事业的发展

材料 从1998年到2010年,用了12年时间,我国医保制度覆盖13亿以上居民,覆盖率达到95%以上,基本形成了社会化的“全民医保”体系。2016年11月17日,国际社会保障协会将“社会保障杰出成就奖”授予中国政府,标志着中国全民医保改革发展的成就举世公认。

——孙淑云《改革开放40年:中国医疗保障体系的创新与发展》

导读:材料反映了改革开放以来,中国医疗保障体系取得巨大成就。

迁移知识 改革开放后,建立了城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度,使全民病有所医。中国的卫生事业基本保障了世界上最多人口的健康,创造了世界医疗史上的奇迹。

[思考] 根据材料并结合所学知识,简述改革开放后我国建立的“全民医保”体系的内容,并分析我国医疗卫生事业发展的历史意义。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

提示:内容:城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度。

历史意义:使全民病有所医,基本保障了世界上最多人口的健康,创造了世界医疗史上的奇迹;促进了人民健康状况的改善;改变了人们的生活方式;强化了全民的卫生意识。

史论形成 医疗卫生事业的发展对社会生活的影响

(1)促进了人民健康状况的改善。新技术的广泛使用,使得很多疫病得到控制或治疗,人们的平均寿命大幅度延长。

(2)改变了人们的生活方式。城市公共卫生建设普遍开展,并影响到乡村,使其公共卫生条件和个人卫生习惯有很大改观。

(3)强化了全民的卫生意识。公共卫生观念日益深化,讲卫生成了现代公民的基本素质,精神卫生和心灵健康也得到了重视。

(4)推动了经济的发展和科技事业的进步。医疗卫生事业的发展需要一定的物力、人力和财力支持,推动效益的整合和利益的扩大化,进而会推动经济和相关学科的科技发展。

西方现代医疗卫生体系

材料 1871年俾斯麦政府颁布《疾病社会保险法》。罗斯福新政后,美国建立起由政府主导的社会保障体系。第二次世界大战后的欧洲……宣布建成“福利国家”。欧美社会下层民众的医疗卫生基本得到物质保障……许多国家完善了各层级的医疗组织,医院、专业公共卫生机构、基层医疗单位大量出现……医疗卫生机构的社会服务职能凸显,药品供应得到了保障。世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了麻疹、百日咳……肺结核等重大传染病。

——摘编自徐蓝《世界近现代史》

导读:材料从《疾病社会保险法》、福利国家、医疗卫生机构、疫苗接种几个方面论述了西方现代医疗卫生事业的发展。

迁移知识 20世纪中期以来,许多西方国家建立了基本医疗卫生体系。西方国家的医疗服务体系日益完善。第二次世界大战后,现代医疗保障制度在很多西方国家推广。

[思考] 根据材料并结合所学知识,指出现代医疗卫生事业的进步及其主要原因。

解答:_____________________________________________________

提示:进步:医疗保障被纳入社会保障体制;各层级医疗机构纷纷建立,现代医疗卫生体系的建设取得了巨大进展;基本医疗卫生制度得到落实;公共疾病的防控与公共卫生的监督取得突出成就。主要原因:国家干预的加强;世界性公共卫生机构的推动;科技革命的促进;经济社会发展的影响;等等。

史论拓展 现代医疗保障体系的特征

(1)机构完备,覆盖面广。20世纪中期以来,许多国家完善了各级医疗组织,构建了各级医疗网络,方便患者就医。

(2)统筹规划,措施多样。各国政府既注重治疗,又规划免疫,还加强对食品、药品的安全监督。

(3)社会服务,规范管理。二战后各国政府医疗卫生服务体系日益完善,我国各级卫生机构明确服务意识,扩大服务内容。

(4)全民医保,全面覆盖。进入近代社会后,西方国家医疗卫生基本得到物质保障。中国政府大力推行城镇和农村的医疗保险和合作医疗制度。

练什么 真题研析 教考互映 强化应用性

考情 微观 新中国政府高度重视增强民众体质

2023·北京卷·T8

现代医疗卫生体系建立

2023·6月浙江卷·T9

中医药的成就

2023·1月浙江卷·T10

√

[示例] (2023·北京卷·T8)1954年,政务院发布通知,要求政府机关人员“在每天上午和下午的工作时间中各抽出十分钟做工间操”。随后,国家体委也公布并推行了第一套少年广播体操和儿童广播体操,很快成为中小学生每日必做的早操和课间操。这表明( )

A.政府意在减少劳动和学习时间

B.竞技体育精神深入社会各行业

C.民众逐渐接受了休闲娱乐观念

D.政府高度重视增强民众的体质

价值引领:本题以“工间操”“早操和课间操”为学习情境,考查新中国的医疗卫生成就。通过此题,学生能够深刻体会到新中国政府心系百姓的家国情怀。

逻辑思维:

√

命题点:中医药的成就

(2023·1月浙江卷·T10)尽管全球从20世纪50年代开始推广疟疾消灭计划,但它依然在制造令人难以想象的苦难。1967年,为了治疗疟疾,中国启动专项计划。经过艰苦努力,终于取得了“一种挽救全球数百万生命的医学进步,特别是对于发展中国家而言”。这种“医学进步”是指创制出( )

A.人痘接种法 B.青霉素

C.牛痘接种法 D.青蒿素

D [根据材料及所学知识可知,1967年,为治疗疟疾,中国启动专项计划,并于20世纪70年代创制出青蒿素,故选D项;A、B、C三项与材料无关,排除。]

一、依据教材主干知识创设情境

教材情境 教材P86“鸦片战争后,西式医院在通商口岸建立起来。这些医院分科完备,技术先进……它们把教学、科研与临床结合在一起,培养了相当数量的西医人才。”

√

1.近代中国西医教育的发展主要通过两种途径,一是清政府开设的仿效西方的官办医学堂,如京师同文馆、京师大学堂都设有医学实业馆;二是各个教会募资开办医学校或医学院招收学生,培养医学人才。西医教育在近代中国的传播( )

A.使西医逐渐取代传统中医的地位

B.消除了国民的疾病威胁

C.有利于推动近代中国医学的发展

D.旨在加强西方殖民统治

C [根据材料并结合所学知识可知,近代西医传入中国,官办医学堂和教会医院的建立推动了西医教育的发展,也有利于推动近代中国医学的发展,C项正确;西医教育在近代中国的传播没有使西医取代传统中医的地位,排除A项;“消除”说法错误,排除B项;西医教育的传播既有清政府官方的行为,也有西方传教士的行为,排除D项。]

二、迁移教材边角知识创设情境

教材情境 教材P86历史纵横“1911年4月国际鼠疫研究会在沈阳召开,伍连德任主席……确定了许多国际通行的防疫准则,推动了中国近代公共防疫事业的发展。”

√

2.古代发生疫病时,政府会采取一些积极有效的救灾措施,要求地方官吏及时如实上报灾情,对上报灾情的时间和内容有详细的规定。1911年,清政府在沈阳召开万国鼠疫研究会,确定了许多国际通行的防疫准则。与古代相比,清末防疫的不同在于( )

A.救灾措施有效 B.政府高度重视

C.吸收国际经验 D.制度保障防疫

C [依据材料“确定了许多国际通行的防疫准则”可判断这一时期清政府重视通过国际合作防治疫情,故选C项;A、B、D三项是清末防疫与古代防疫的相同点,排除。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

课时数智作业(五十) 医疗与公共卫生

√

(建议用时:30分钟,总分:50分)

一、选择题:本题共12小题,每小题3分,共36分。

1.(2024·湖南益阳模拟)据史料记载,清道光元年(1821年)七月,“京城内外,时疫传染”,京城没有常设性的措施,致使“贫民不能自备药剂,多有仓猝病毙者,其或无力买棺殓埋,情殊可悯”。由此可知当时( )

A.国家对疫病缺乏制度性的部署

B.疫灾的区域呈现扩大的趋势

C.人民对疾病预防治理愚昧无知

D.官员在防疫中发挥主导作用

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据材料“京城内外,时疫传染”“京城没有常设性的措施”“贫民不能自备药剂,多有仓猝病毙者,其或无力买棺殓埋”并结合所学知识可知,清朝道光年间,因为国家对疫病缺乏制度性的部署,致使疫病发生后,贫民没有药剂,因病致死者非常多,故选A项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

2.(2024·福建福州一模)如图是《大瘟疫与人类之战》一书的目录摘编。据此可知,该书的主旨是( )

A.疫病给人类带来巨大灾难

B.科学进步终结了疫病传播

C.传染病的流行难以控制

D.疫病防治有赖人类理性

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料可知,《大瘟疫与人类之战》一书,罗列科学对抗瘟疫、疫苗利弊、重视流感、利用抗生素和积极心态对抗瘟疫等目录,反映出该书旨在强调疫病防治有赖人类理性,故选D项;材料强调疫病防治有赖人类理性,与“疫病给人类带来巨大灾难”不符,排除A项;“终结”说法错误,排除B项;“难以控制”说法错误,传染病的流行可以通过科学、疫苗等控制,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

3.(2024·吉林长春一模)南京国民政府时期出版的小学教科书具体规定了儿童洗手的教学步骤,便于记忆的“吃饭前,洗洗手”,“吃饭后,漱漱口”等类似语句在课本中随处可见。该教科书的出版旨在( )

A.促进民主思想传播 B.培育公共卫生观念

C.保障儿童基本权益 D.提升公民科学水平

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料“便于记忆的……语句在课本中随处可见”可知,南京国民政府在教科书中规定儿童洗手的教学内容,反映出该教科书的出版旨在培育公共卫生观念,故选B项;“促进民主思想传播”与材料无关,排除A项;“保障儿童基本权益”并不是该教科书出版的主要目的,排除C项;公民科学水平主要是指自然科学法则和科学思想,与材料内容不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

4.(2024·湖北“宜荆荆恩”模拟)下表为有关唐代医疗情况的相关记录(部分),据表中信息可知当时( )

出处 相关记录

吕颂《为张侍郎乞入觐表》 管内“素多瘴疠”,又“绝无医人,素乏药物,深山穷谷,无处市求,任重命轻,何可言疾”

元稹《叙诗寄乐天书》 通州之地,“夏多阴霪,秋为痢疟,地无医巫,药石万里,病者有百死一生之虑”

李德裕《与姚谏议合书三首》 “自十月末得疾,伏枕七旬,属纩者数四,药物陈裛,又无医人,委命信天,幸而自活”

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A.民众的卫生意识普遍淡薄

B.政府轻视医疗人才的培养

C.地方的医疗资源较为匮乏

D.常年战乱使生存环境恶化

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [根据材料“绝无医人,素乏药物”“地无医巫,药石万里”“药物陈裛,又无医人”并结合所学知识可知,唐代地方发生重大灾疫时,地方一般缺医少药,反映了当时地方的医疗资源较为匮乏,故选C项;材料没有涉及民众卫生意识的相关信息,排除A项;元稹等人是唐代文学家或者官员,材料也多是私人著述,不代表官方态度,看不出政府在培养医疗人才上的态度,排除B项;材料“药物陈裛,又无医人”体现了医生和药物较少,并未说明国家战乱和生存环境的问题,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

5.(2024·安徽皖北五校联考)1907年前后,医学家丁福保将“传染病”称为新事物,后逐渐引起国人重视,以致有人发出“欲强国必先强种,欲强种必先研究卫生,欲研究卫生,必先注意传染病之卫生为最要”之呼声。1910年丁福保撰写《急性传染病讲义》,在其影响下中医界迅速接受了“传染病”的学说,并把它纳入中医学知识体系中。这一现象反映了( )

A.中西医理论体系有效结合 B.医学救国成为共识

C.中医传统理论的自我革新 D.西医更加科学合理

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [中医界将“传染病”的学说纳入中医学知识体系中,反映了中医传统理论在近代进行了自我革新,故选C项;材料只涉及中医知识体系,不涉及西医理论,不存在二者的有效结合,排除A项;材料涉及医学家和中医界在近代接纳“传染病”的学说,与医学救国无关,排除B项;中西医各有优劣,“西医更加科学合理”的表述不科学严谨,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

6.(2024·辽宁丹东二模)据学者统计,14世纪早期,英国弗恩汉庄园雇工收割一英亩谷物的工资平均是4便士,1348年前后则上涨到6便士,1365年前后更是涨到了11便士。造成工资变化的主要原因是( )

A.圈地运动使农奴涌入城市

B.黑死病造成劳动力短缺

C.机械推广加大了用工需求

D.价格革命导致货币贬值

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [黑死病(或称鼠疫)在14世纪中期肆虐欧洲,特别是在1347年至1353年。这场瘟疫导致大量人口死亡,其中包括很多农村劳动力。劳动力短缺使得庄园主需要提高工资来吸引和保留劳动力,故选B项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

7.(2024·安徽蚌埠模拟)1861年,美国传教士纪好弼注意到“中国医生被迫雇佣穷人的孩子去进行牛痘的接种”,因为富裕家庭“对于让人将自己孩子的痘疱戳破以取出痘浆甚是忌讳”,他们的母亲认为“这样会有伤元气”。这表明( )

A.中国社会贫富差距较大

B.牛痘接种技术尚不成熟

C.封建迷信阻断西医传播

D.西医影响中国疫病防治

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料并结合所学知识可知,18世纪晚期,英国医生詹纳发明牛痘接种法,后传入中国,虽然富裕家庭对于牛痘接种有所顾忌,但中国医生雇佣穷人的孩子“进行牛痘的接种”,说明西医牛痘接种法在中国有一定的传播,故选D项;“中国社会贫富差距较大”不符合题意,排除A项;“尚不成熟”不符合题意,排除B项;“封建迷信阻断”不符合题意,应为“传统观念影响”,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

8.(2024·江苏常熟抽测)如图为宣传画《赤脚医生》,画中展示了一所农村医疗室,墙上张贴着毛主席语录“把医疗卫生工作的重点放到农村去”,一名康复的工人同志向女赤脚医生敬礼表示感谢。这说明赤脚医生的出现( )

A.提升了中国的整体医疗水平

B.解决了中国农村的医疗难题

C.体现了中国医患关系的和谐

D.弥补了农村医疗能力的不足

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [由材料“把医疗卫生工作的重点放到农村去”“向女赤脚医生敬礼”可知,基层医疗工作者积极进行医疗救治,弥补了农村医疗能力的不足,故选D项;赤脚医生是“半农半医”的农村医疗人员,农忙时务农,农闲时行医,材料不能体现提升了中国的整体医疗水平,排除A项;赤脚医生并未受过专业系统的训练,“解决了”表述过于绝对,排除B项;C项材料体现不出,排除。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

9.(2024·安徽黄山二模)如图是背面印有南丁格尔(1820—1910年)的英镑纸币。南丁格尔是近代护理学创始人。在针对印度的疫病防控上,她主张以立法手段推进村庄卫生改革,还与印度总督达弗林的妻子协作,通过基础卫生教育的方式,改善印度女性的卫生状况。她的言行( )

A.有利于提高人们公共卫生意识

B.推动现代医疗保障体系的建立

C.得到当时印度社会的普遍认可

D.以卫生教育方式进行文化侵略

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [南丁格尔作为近代护理学创始人,在针对印度的疫病防控上,她主张以立法手段推进村庄卫生改革,还与印度总督达弗林的妻子协作,通过基础卫生教育的方式,改善印度女性的卫生状况,这些言行有利于提高人们的公共卫生意识,故选A项;二战后现代医疗保障体系才得以建立,与题干时间不符,排除B项;南丁格尔的言行有可能得到印度社会的认可,但是“得到当时印度社会的普遍认可”的说法过于绝对,也不符合史实,排除C项;南丁格尔的言行并没有文化侵略的目的,D项说法不符合史实,排除。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

10.(2024·河北邯郸二模)下表所示为西医传入中国后的部分指标统计。表中信息可用来说明晚清时期( )

A.民众对西学的认识深化 B.医院成为列强投资重要场所

C.医学救国成为社会共识 D.西医在社会上影响不断扩大

1859年 西医师28人

1876年 教会医院6所,诊所24所

1897年 教会医院50所

1905年 西式医院发展到166座,诊所241所,医师301人

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料“西医传入中国后的部分指标统计”并结合所学知识可知,1859年至1905年,教会医院和西式医院数量增加,西医师数量增加,体现了西医在中国的发展,反映了晚清时期西医在社会上影响不断扩大,故选D项;西医只是西学的一部分,概念扩大,排除A项;材料“西式医院发展到166座”仅表明西式医院的增加,但未明确这些西式医院是中国人自建的,还是列强投资的,并不能直接说明医院成为列强投资重要场所,排除B项;医学救国在晚清时期是一种救国理论,并没有成为“社会共识”,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

11.(2024·广东清远模拟)下表可用于说明改革开放以来,我国( )

A.加快了卫生领域立法 B.规范中医的传承发展

C.鼓励中医药走向市场 D.开始重视西医的弊端

年份 事件

1986 国家中医管理局成立,1988年更名为国家中医药管理局

2003 国家制定中医药标准体系

2017 正式颁布实施《中华人民共和国中医药法》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [成立国家中医药管理局、制定中医药标准体系并且颁布实施《中华人民共和国中医药法》,这说明改革开放以来,我国重视中医的传承发展,并且从国家层面强化对于中医药的管理,规范了中医的传承发展,故选B项;“加快了卫生领域立法”与材料主旨不符,排除A项;材料中没有提及政府对于中医药走向市场的扶持政策,排除C项;重视中医药不能说明西医存在弊端,“开始重视西医的弊端”与材料主旨不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

12.(2024·福建漳州二模)1954年,卫生部决定在全国国营及公私合营厂矿推广车间医师制;要求厂矿医务工作者深入工人生产生活一线,对工人进行系统防治。这一制度( )

A.发挥卫生对工业建设的保障作用

B.促成了“一五”计划的提前超额完成

C.有效推动了三大改造的顺利进行

D.标志着现代医疗保障体系的建立

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据题干“要求厂矿医务工作者深入工人生产生活一线”“对工人进行系统防治”等信息可知,该举措有助于保障工人的身体健康,更好地服务于新中国成立初的工业化建设,故选A项;题干所述举措有助于“一五”计划的完成,但是并不能夸大为“促成”,排除B项;题干述及的是医疗卫生与工业化建设之间的关系,与“三大改造”无关,排除C项;自20世纪90年代末开始,我国逐步建立和完善医疗保障制度体系,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

二、非选择题:共14分。

13.(2024·湖北“宜荆荆恩”模拟)【西医东渐与中医的发展】阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 中医的学术传承一直恪守着师徒相授的模式,薛福成在欧洲考察西洋医学后,指出“惟中国名医,数世之后往往失其真传。外洋医家得一良法,报明国家,考验确实,给以凭照,即可传授广远”。这一状况在近代医院制度引进之后,才发生巨大变革。在中国传统医学里,诊断、医疗、配药几乎都是由医生一人负责,一医

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

多能。西方医院则有合理的专业化倾向,除了传统的内外科之分,还出现了更多的如产科、神经科等非常细化的专业分工。医院制度的确立还有助于提高医疗器械的利用率,也为医疗科技的进步营造了良好的氛围,新的发现和发明会不断地用于临床,从而改变了中医那种数百年难以更新药物与设备的状况。西医的一整套规范的医护体系和富有人文关怀的医病关系也使中医体系相形见绌,对中医以家庭为空间的诊疗程序和护理手段形成冲击。

——摘编自郝先中《西医东渐与中国近代医疗卫生事业的肇始》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

材料二 新中国成立初期,党和政府基于现有的医疗卫生资源,确立了四项卫生工作基本方针,切实保护人民健康,为这一时期医疗卫生工作的推进理清思路,为新中国医疗卫生事业发展指明方向。为更好地促进医疗卫生事业的发展,国家加大了财政投入力度,以有限的经济基础发展医疗事业,逐渐把以区域防疫为重点的医疗卫生工作方向转移到开展全国性医疗卫生工作上来。在第一届全国卫生大会的报告中正式提出新的高等医学教育制度,并要求在各地修

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

建中医学校,培养中医人才,让中医在新中国贫瘠的现实资源条件下发挥重要作用。1951年4月,中央卫生部正式颁布《关于健全和发展全国基层卫生组织的决定》,其内容明确对增补医疗机构提出相关要求,规定了各地方要有计划地改进和完善基层医疗卫生组织。

——摘编自李想《新中国成立初期的医疗卫生事业研究》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中医发展的特点,并分析近代西医迅速发展的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立初期推动医疗卫生事业发展的举措。(6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[解析] 第(1)问第一小问,根据材料一“中医的学术传承一直恪守着师徒相授的模式”得出以师徒相授模式传授医学;根据材料一“数世之后往往失其真传”得出医学技术得不到推广和延续;根据材料一“在中国传统医学里,诊断、医疗、配药几乎都是由医生一人负责,一医多能”得出强调医生一人多能;根据材料一“中医那种数百年难以更新药物与设备的状况”得出医药理念长久得不到更新;根据材料一“对中医以家庭为空间的诊疗程序和护理手段形成冲击”得出以家庭为单位进行诊疗护理。第二小问,根据材料一

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

“报明国家,考验确实,给以凭照,即可传授广远”得出政府重视,医院制度的建立,以学校的模式大规模培养医学人才;根据材料一“西方医院则有合理的专业化倾向……专业分工”得出医院有专业化的分工;根据材料一“医院制度的确立还有助于提高医疗器械的利用率”得出医疗器械的使用率高;根据材料一“新的发现和发明会不断地用于临床”得出医疗科技革新迅速;根据材料一“西医的一整套规范的医护体系和富有人文关怀的医病关系也使中医体系相形见绌”得出有完整的医护体系,崇尚富有人文关怀的医病关系。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

第(2)问,根据材料二“确立了四项卫生工作基本方针”得出确立医疗卫生发展方针;根据材料二“国家加大了财政投入力度”得出加大对医疗卫生事业的财政投入;根据材料二“在第一届全国卫生大会的报告中正式提出新的高等医学教育制度……发挥重要作用”得出积极培养中西医的医疗人才;根据材料二“其内容明确对增补医疗机构提出相关要求……基层医疗卫生组织”得出增设医疗卫生机构。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[答案] (1)特点:以师徒相授模式传授医学;医学技术得不到推广和延续;强调医生一人多能;医药理念长久得不到更新;以家庭为单位进行诊疗护理。(4分,任答4点即可)

原因:政府重视,医院制度的建立;以学校的模式大规模培养医学人才;医院有专业化的分工;医疗器械的使用率高;医疗科技革新迅速;有完整的医护体系,崇尚富有人文关怀的医病关系。(4分,任答4点即可)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(2)举措:确立医疗卫生发展方针;加大对医疗卫生事业的财政投入;积极培养中西医的医疗人才;增设医疗卫生机构。(6分,任答3点即可)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

单元综合检测(十四) 经济与社会生活

√

(建议用时:30分钟,总分:48分)

一、选择题:本题共12小题,每小题3分,共36分。

1.(2024·安徽六校模拟)古埃及的农具在几千年间没有多大改进,直到新王国时期才把犁头的形状稍稍改变了一下。就此,有人指出,古埃及的农业技术长长地拖着新石器时代的尾巴,优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性。据此可得出的结论是( )

A.古埃及的农业经济发达 B.远古社会生产工具简陋

C.古埃及的文明较为落后 D.地理环境影响文明发展

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [由材料“优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性”可得出,古埃及优越的地理环境使得农业技术不需要改进就能取得较高的产量,说明地理环境影响文明发展,故选D项;材料没有比较信息,得不出“古埃及的农业经济发达”的结论,排除A项;题干所述是优越的地理条件使得古埃及农业技术革新的动力不足,而不是强调远古社会生产工具简陋,排除B项;材料未与其他地方作比较,不能得出“古埃及的文明较为落后”的结论,且文明没有优劣之分,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

2.(2024·河北保定一模)1750年至1850年,小麦逐渐取代了其他谷物的地位,引起了欧洲真正的食物革命,白面包不再是富人的专利和地位的象征,也不再是穷人奢望的食品。这一变化说明物种交流( )

A.扩大了经济文化的交流

B.促进了欧洲人口的增长

C.改善了欧洲的饮食结构

D.带来了世界文明的交融

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [根据材料信息并结合所学知识可知,新航路的开辟,推动物种在世界范围内交流,小麦引入欧洲,改善了欧洲的饮食结构,故选C项;材料主要涉及“饮食结构”的变化,“经济文化的交流”在材料中没有体现,排除A项;小麦作为粮食作物,引入欧洲能够促进欧洲人口增长,但材料没有提及,排除B项;文明交融是指不同文明之间的相互影响和交流,材料只单方面涉及小麦引入欧洲改善了欧洲的饮食结构,体现不出“交融”,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

3.(2024·江西九江三模)东汉在全国重要冶铁区共设置铁官57处,分布如图。

据图可推知( )

A.东汉冶铁技术有较大改进

B.黄河流域的冶铁业较发达

C.水排推动了冶铁业的进步

D.东汉的社会经济迅速发展

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据图中铁官分布的数据可知,东汉时期,全国重要冶铁工业区主要分布在山东、河南、江苏、河北等地区,集中在黄河中下游地区,这说明黄河流域的冶铁业较发达,故选B项;图片反映的是东汉时期铁官分布情况,无法看出冶铁技术如何,不能得出“有较大改进”的结论,排除A项;图片只涉及东汉时期铁官分布情况,并没有使用水排的相关信息,排除C项;仅通过图片中铁官的分布情况,不能判断东汉的社会经济发展情况,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

4.(2024·广东惠州调研)《管子·治国》提出“五谷不宜其地,国之贫也”;《荀子·富国》提出“掩地表亩,刺草殖谷,多粪肥田,是农夫众庶之事也”;《吕氏春秋·任地》提出“今兹美禾,来兹美麦”和“五耕五耨(除草),必审以尽”。据此可知,春秋战国时期( )

A.重农抑商政策普遍推行

B.诸侯国之间竞争异常激烈

C.农业生产注重精耕细作

D.家庭式劳作方式得到推广

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [根据材料“掩地表亩,刺草殖谷,多粪肥田”“五耕五耨(除草),必审以尽”可知,农业生产中注重因地制宜、除草、积肥、造肥和施肥等,这体现了精耕细作的特点,故选C项;材料只能体现农业发展的相关信息,没有体现政府的商业政策,排除A项;材料只能反映当时各家学派对农业生产规律的探索,无法体现诸侯国之间的竞争关系,排除B项;D项与材料主旨不符,排除。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

5.(2024·安徽合肥二模)19世纪中叶,利物浦成为全世界棉花贸易的中心。利物浦棉花经纪人协会通过决议,要求所有出售的棉花都需符合样品质量,不久又提出了棉花质量的基本标准。这一标准的提出( )

A.推动了垄断组织的形成

B.适应了机械化生产的需要

C.构建了国际经济新秩序

D.确保了棉纺织业原料品质

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料信息可知,19世纪中叶,英国利物浦是全世界棉花贸易的中心,该协会制定出售棉花的质量标准。结合所学知识可知,19世纪中叶,英国率先完成了工业革命,成为“世界工厂”。因此出售棉花的质量标准的提出适应了机械化生产的需要,故选B项;垄断组织是第二次工业革命时期形成的,与材料不符,排除A项;材料涉及棉花的质量标准,与国际经济新秩序无关,排除C项;制定出售棉花的质量标准有利于提高棉纺织业原料品质,但“确保了”说法过于绝对,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

6.(2024·安徽马鞍山三模)万历年间,苏杭等地乡村善男信女常成群结队坐船至杭州为观音大士进香,还形成了“赶香市”的风俗。时人称“春时有香市……往来交易,人声嘈杂,舌敝耳聋,抵夏方止。”该现象反映了当时( )

A.基层秩序的瓦解 B.长途贩运的发展

C.奢靡之风的盛行 D.商品经济的繁荣

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料“往来交易,人声嘈杂”“舌敝耳聋,抵夏方止”等并结合所学知识可知,明朝万历年间,苏杭等地的“赶香市”,从春到夏,人声鼎沸,交易频繁,这种现象反映了当时苏杭一带商品经济的繁荣,故选D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

7.(2024·黑龙江牡丹江一模)古代西亚腓尼基人的手工业有着悠久的历史,其中颇负盛名的有以黎巴嫩山上的雪松为原料的造船业、以其特有的紫红色染料染色的纺织业等。它们利用自己众多的优良港湾和发达的造船业发展对外贸易。早在公元前3千纪,就同埃及、两河流域以及叙利亚的埃勃拉国建立起了广泛的联系。这反映了当时( )

A.腓尼基人海外殖民活动频繁

B.腓尼基人工商业经济发达

C.商品已经出现了世界性流动

D.世界性的大帝国初步建立

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料可知,腓尼基人手工业发达,造船业和纺织业都有较高的技术水平,并且能够利用这些优势发展对外贸易,与周边地区建立广泛的联系,这反映了当时腓尼基人工商业经济的发达,故选B项;材料中只提到腓尼基人发展了对外贸易,并没有直接说明其有海外殖民活动,排除A项;“商品已经出现了世界性流动”发生在近代世界,排除C项;古代西亚的腓尼基不是世界性的大帝国,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

8.(2024·江苏南通二模)据英国社会观察家亨利·梅休统计,19世纪上半叶伦敦每年煤炭消费量达350万吨,由此产生的燃煤垃圾高达90万吨。他发现,伦敦垃圾承包商还要定期从纽卡斯尔和其他北部城镇搜集燃煤垃圾运往伦敦,才能满足本地建筑市场的需求。垃圾承包商的活动说明伦敦( )

A.城市建设的发展 B.工业生产污染严重

C.能源供给的改善 D.煤炭利用效率低下

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据材料信息可知,伦敦垃圾承包商定期从纽卡斯尔和其他北部城镇搜集燃煤垃圾运往伦敦,以满足本地建筑市场的需求,这主要反映出伦敦城市建设的发展,故选A项;工业生产污染严重与材料“搜集燃煤垃圾运往伦敦,才能满足本地建筑市场的需求”不符,排除B项;材料主旨是“城市建设”,“能源供给的改善”不符合材料主旨,排除C项;在工业革命时期,由于蒸汽机的改进,煤炭利用效率大大提升,“煤炭利用效率低下”与史实不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

9.(2024·山东枣庄三模)北宋开封的街道较为狭促,皇帝出行,因不再“禁街”,也失去了往日的威严,随行的侍从和官员都“杂行道中”。面对日益加剧的“侵街”现象,北宋皇帝的出行仪仗队主动减少随行人员;不强行拆除关系到基本民生的违章建筑。这表明,宋代( )

A.传统礼制逐渐废弃 B.城市管理渐趋宽松

C.市民阶层力量壮大 D.专制皇权受到限制

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料“北宋开封的街道较为狭促”“不强行拆除关系到基本民生的违章建筑”并结合所学知识可知,宋代由于商品经济发展,“侵街”现象日益加剧,面对这种现象,皇帝出行主动减少随行人员,而不是强行拆除违章建筑,这体现了宋代城市管理渐趋宽松,故选B项;宋代没有废弃传统的礼仪制度,排除A项;材料体现的是面对“侵街”现象的发生,皇帝采取的行为,而不是体现市民阶层力量壮大,排除C项;根据所学知识可知,宋代专制皇权有所加强,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

10.(2024·福建南平三模)

普鲁士王国的城市化水平

√

年代 总人口(百万) 城市数量(座) 城市人口(百万) 城市化率(%)

1875 25.69 1 517 10.36 40.3

1890 29.96 1 726 14.51 48.4

1910 40.17 2 167 24.69 61.5

上表反映的现象,主要是因为( )

A.交通运输业的快速进步 B.城市人口数的明显增加

C.西方代议制的逐步完善 D.电气化革命的大力推进

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据表格数据可知,1875年至1910年,普鲁士王国的总人口、城市数量、城市人口以及城市化率都呈现出显著增长的趋势。结合所学知识可知,此时德国正在进行以电气化为主要标志的工业革命,推动了工业生产向城市集中,增加了就业机会,吸引了大量农村人口进入城市,从而推动了城市化水平的提高,故选D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

11.(2024·江苏南通三模)据《1921年浙江社会经济调查》记载,在浙江与上海的内河运输中,“小轮船除运载旅客外,还拖带货船,但运输的货物以上海过来的为多,从湖州到上海的极少,有时往往空船返航”。对该记载解读正确的是( )

A.技术进步推动农业生产繁荣

B.内河航运加强东西部的联系

C.城乡交流促进民族工业产生

D.新式交通便利工业品的销售

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料信息并结合所学知识可知,近代中国上海的工业相对发达,所以在浙江与上海的内河运输中,从上海运输到湖州的货物以工业品居多,而湖州的货物很少运输到上海,由此说明小轮船这种新式交通便利了工业品销售,故选D项;材料反映的是货物的流通,并不能体现农业生产的繁荣,排除A项;浙江与上海都属于东部地区,所以不能体现加强东西部的联系,排除B项;近代民族工业的产生是在19世纪中后期,与材料时间不符,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

12.(2024·江西新余模拟)鸦片战争后,西式医院在通商口岸建立起来。西医凭借其特有的消毒、化验等手段,积极采取措施预防传染病、普及公共卫生知识,中国一些大城市还借鉴西方的公共卫生措施,改善食品卫生状况。据此可知,西医传入中国( )

A.推动了近代医疗体系的完善

B.有利于中国的公共卫生改革

C.严重阻碍了中医可持续发展

D.受到社会各阶层人士的认可

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料“积极采取措施预防传染病”“普及公共卫生知识”“借鉴西方的公共卫生措施”“改善食品卫生状况”等并结合所学知识可知,西医的传入推动中国医疗机构的近代化、医疗技术的科学化、公共卫生观念的形成,有利于中国的公共卫生改革,故选B项;近代中国的公共卫生事业处于初步发展阶段,并没有形成完善的医疗体系,排除A项;西医的传入会给中医带来一定程度的冲击,但并没有严重阻碍中医的可持续发展,新中国成立后在中西医结合方针的指导下,中医药事业取得长足进步,排除C项;鸦片战争后西医的传入主要集中在通商口岸大城市中,并且受传统观念的影响,西医无法受到社会各阶层人士的认可,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

二、非选择题:共12分。

13.(2024·广东广州二模)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一 苜蓿是古老的世界性牧草。一般认为,苜蓿起源于古波斯。约公元前490年,波斯人在入侵希腊时,为饲养战马、骆驼及家畜,开始在希腊种植苜蓿,并传播至罗马。1—2世纪,苜蓿传至整个欧洲。16世纪中叶,苜蓿被西班牙人和葡萄牙人带入美洲。到1800年,苜蓿传至大洋洲,并在全球广泛种植。

——摘编自孙启忠等《苜蓿的起源与传播考述》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

材料二 苜蓿自汉代引入我国,元朝时在全国种植较为广泛。元代宫廷中设有苜蓿园,交由官员专门管理,以饲马驼膳羊。《元典章》载“(苜蓿)非止喂养头疋(同‘匹’),亦可接济饥年”。元诗和元曲中载有“食馀苜蓿承朝日,坐候棠梨过夕晖”“蒲桃苜蓿味虽美,异方土俗殊乡里”。1861年,苜蓿经中国传入日本,但因风土关系,当地栽培不多。后来,日本又从美国输入其他品种的苜蓿,多栽种于北海道一带。

——摘编自郭建新、朱宏斌《苜蓿在我国的传播历程及渊源考察》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(1)结合材料一,指出苜蓿广泛传播的历史条件。(4分)

(2)结合材料二,分析元朝政府推广种植苜蓿的目的。(4分)

(3)综合以上材料,阐述苜蓿传播的世界意义。(4分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[解析] 第(1)问,根据材料一“苜蓿是古老的世界性牧草”“波斯人在入侵希腊时,为饲养战马、骆驼及家畜……并传播至罗马”并结合所学知识可得出,古代帝国的战争与扩张;根据材料一信息并结合所学知识可得出,丝绸之路推动经济文化联系加强;根据材料一“16世纪中叶,苜蓿被西班牙人和葡萄牙人带入美洲”“到1800年,苜蓿传至大洋洲,并在全球广泛种植”并结合所学知识可得出,新航路开辟以及殖民扩张;等等。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

第(2)问,根据材料二“元代宫廷中设有苜蓿园……以饲马驼膳羊”并结合所学知识可得出,用于喂养战马等牲畜,提高军队战斗力;根据材料二“(苜蓿)非止喂养头疋(同‘匹’),亦可接济饥年”并结合所学知识可得出,可用于备荒,作为饥荒年的救荒物资,维护统治秩序。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

第(3)问,根据材料一“苜蓿是古老的世界性牧草”、材料二“元代宫廷中设有苜蓿园……以饲马驼膳羊”“(苜蓿)非止喂养头疋(同‘匹’),亦可接济饥年”“日本又从美国输入其他品种的苜蓿,多栽种于北海道一带”并结合所学知识可得出,苜蓿用途广泛,利于世界畜牧业发展和解决粮食危机;作为物种交流媒介,推进了全球化进程;等等。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[答案] (1)历史条件:古代帝国的战争与扩张;丝绸之路推动经济文化联系加强;新航路开辟以及殖民扩张;等等。(4分)

(2)目的:用于喂养战马等牲畜,提高军队战斗力;可用于备荒,作为饥荒年的救荒物资,维护统治秩序。(4分)

(3)世界意义:苜蓿用途广泛,利于世界畜牧业发展和解决粮食危机;作为物种交流媒介,推进了全球化进程。(4分)

谢 谢 !

选择性必修2

第十四单元 经济与社会生活

第50讲 医疗与公共卫生

1.知道古代疫病的流行及其影响。

2.了解中医药的主要成就与西医在中国的传播、发展过程。

3.了解现代医疗卫生体系的建立、发展及其对社会生活的影响。

学什么 必备知识 教材融会 落实基础性

知识点一 历史上的疫病与医学成就

1.历史上的疫病

历史上 的疫病 表现 天花 古埃及时期和18世纪的欧洲

鼠疫 6世纪时的地中海和14世纪时的欧洲

斑疹伤寒 20世纪早期,在俄国和波兰大流行

流感 1918—1919年,全球暴发

历史上的疫病 应对 中国 清理污水、疏通井渠河道;采取各种方法预防疫病;东晋葛洪所著《__________》记载了青蒿对疟疾的治疗作用;为了防治天花,发明了人痘接种

西汉后期,政府对疫病患者进行隔离;隋唐时期,寺庙病坊收治病人

古罗马 修建饮水道、下水道等重要工程

古罗马时期的医院收治疫病患者

肘后备急方

近代医学 对疫病的 控制 18世纪 晚期 牛痘接种法使天花的发病率大大降低

19世纪 巴氏消毒法被广泛应用到医学领域

1928年 青霉素的发现改变了人类对细菌传染束手无策的状态

2.中医药的成就

医学 成就 战国时扁鹊用望、闻、问、切______进行诊断

《________》是一部重要的中医基础理论著作

东汉华佗创制麻醉药“麻沸散”;东汉张仲景著成《__________》,奠定了中医临床学的基础

唐代孙思邈著《千金方》,被后人尊称为“药王”

针灸在中医治疗中发挥很大作用

四诊法

黄帝内经

伤寒杂病论

药学 成就 《______》是世界上第一部由政府颁布的药典

明朝李时珍的《本草纲目》被誉为“东方药学巨典”

新中 国的 成就 在__________方针的指导下,中医药的治疗水平取得长足进步

广泛设立中医院与中医院校

中医药工作者整理中医典籍,挖掘秘方验方,开发中成药制剂

唐本草

中西医结合

3.西医在中国的传播

背景 17世纪,英国威廉·哈维著成《心血运动论》;荷兰人列文虎克对微生物进行了细致观察。19世纪,创立了__________

表现 (1)明末清初,西医传入中国,但影响有限。

(2)鸦片战争后,西式医院在通商口岸建立,把教学、科研与临床结合在一起,培养了相当数量的西医人才。

(3)一些大城市的公共卫生事业初步发展起来

实验药理学

知识点二 现代医疗卫生体系与社会生活

基本医疗卫生体系的建立 各层级的医院、专业公共卫生机构、________单位大量出现;威胁人类健康的重大传染病得到控制

医疗服务体系与药品供应体系的建立 (1)西方国家的医疗服务体系日益完善,其药品供应得到了基本保障

(2)中华人民共和国成立后,我国医疗机构的服务职能不断扩大,____________不断完善

基层医疗

药品供应体系

医疗保障 制度的建立 西方 美国的医疗保障体系在社会保障体系中发挥了重要作用;北欧国家宣布建成“福利国家”

中国 改革开放后,建立了城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度,使全民病有所医

医疗卫生事业的发展与社会生活 ①促进了人民健康状况的改善; ②改变了人们的生活方式; ③强化了全民的________

卫生意识

人痘接种法

古代取天花患者痘痂制浆,接种于健康儿童,使之产生免疫力,以预防天花的方法。

提示:原因:黑死病的蔓延。直接影响:追求现世享受的人文主义兴起,成为文艺复兴运动的导火线。

1.阅读教材P82“史料阅读”,思考:作品中描述的现象出现的原因是什么?它产生的直接影响如何?

2.阅读教材P85插图“明仿宋针灸铜人”,思考:这一教学模型的使用在当时有何价值?

提示:体现了当时中医针灸学临床实践与教学的发展水平。

提示:提高了中国公共卫生发展水平;扩大了中国在国际卫生界的影响,提高了中国在世界卫生领域的地位。

3.阅读教材P86“历史纵横”,思考:结合所学知识,分析东北疫情控制的意义。

中国古代疫病产生及传播的影响因素

医疗保险制度

是指一个国家或地区按照保险原则为解决居民防病治病问题而筹集、分配和使用医疗保险基金的制度。

中西医结合

是将传统的中医中药知识和方法与西医西药的知识和方法结合起来,在提高临床疗效的基础上,阐明机理进而获得新的医学认识。中西医结合是中华人民共和国建立后政府长期实行的方针。中西医结合是中、西医学的交叉领域,也是中国医疗卫生事业的一项工作方针。中西医结合发轫于临床实践,以后逐渐演进为有明确发展目标和独特方法论的学术体系。

爱国卫生运动的成就

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

疫病的流行给人类带来了巨大灾难,如人口死亡与社会混乱,甚至是给人类政治、经济的发展造成消极影响。但是人们在疫病防治的过程中也积累了大量经验,客观上推动了人类医学与公共卫生事业的进步。中国的中医药学和西方医学虽然有很多差异,但根本目的都是相通的,那就是治病救人、生命至上,二者都对疫病的防治发挥了巨大作用。

研什么 关键能力 教考探究 提升综合性

中国古代疫病的防治

材料 中华民族繁衍数千年的历史,也是与疾疫抗争的历史。春秋战国时期,人们已能辨别出伤寒、疟疾、痒疥疾等传染病,抗击传染病的措施也已出现,进而以“制天命而用之”的昂扬精神,鼓舞民众防治疫病的信心。疫情发生后,本着“天下之务莫大于恤民”的思想,历代政府会采取一些积极有效的救灾措施。唐大和六年春,长江以南大部分地区流传疫疾,文宗责成地方官员亲自下乡送药,向老百姓传播防治疫病的知识。发生疫情后,历代政府均要求地方官吏必须及时如实上报灾情,并且对上报灾情的时间和内容作了详细的规定。

——摘编自邓铁涛《中国防疫史》等

导读:材料阐述了中国古代防治疫病的主要措施以及政府在防治疫病中的作用。

迁移知识 古人已经建立疫病的救治机构。西汉后期,政府对疫病患者进行隔离,“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”;隋唐时期,寺庙病坊也收治病人。

[思考] 根据材料并结合所学知识,概括我国古代防治疫病的主要特点。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

提示:历史悠久;政府重视;发挥个人的主观能动性;政府防治疫病以民本思想为指导;受儒家思想影响;国家抗疫程序制度化。

史论形成 古代社会疫病流行的影响因素

社会政 治局势 一般情况下,政局稳定,经济繁荣,人们的生活水平相对较高,疫病流行会有所缓解,反之亦然

战争 战争对疫病流行往往都有推波助澜的作用,疫病的流行可直接发生在人口密集、精神紧张、卫生条件极差的征战军营中,极大影响军队的战斗力甚至战争的结局

地理 环境 一般情况下,干旱而寒冷的地区较少发生大规模疫病,湿润而温暖的地区,易使多种病原菌、中间宿主、媒介生物滋生,从而进一步流行

交通 条件 古代社会早期,因为交通不便,疫病流行地区往往局限在相对较小的范围内。后期随着交通发展,流行地区也趋于广泛。交通发达地区疫病流传速度更快,感染人群更多

自然 灾害 水、旱、风、蝗、地震、海啸等各种自然灾害均可增加疫病流行的机会,灾荒之后的疫病流行屡见不鲜

社会 习俗 古代各种落后的社会习俗,如问疾、送葬及求神逐鬼等使疫病流行缺乏必要的隔离措施。浅埋、弃尸荒野等错误的尸体处理方法造成传染源的扩散,助长了疫病的传播

古代中医学的发展

材料 中国古代医学具有独特的医疗原则,体现了中国传统思想文化的特点。唐代名医孙思邈指出,名利思想是“医人之膏肓也”,如果行医以敛财为目的,那应该是“人所共耻”的行为。他认为,医者要把人的生命价值看作是医学的出发点和归宿,医者必须“无欲无求”“志存救济”,对病人一视同仁,“有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智”。《黄帝内

经》提出“不治已病,治未病”的观点,喻示要防病于未然。中国古代医学主张人既是自然的人,又是社会的人,影响健康的既有生物因素,又有社会和心理的因素,要从人与自然、人与社会的关系中去理解人的健康和疾病。

——摘自张岂之主编《中国传统文化》

导读:材料以孙思邈和《黄帝内经》为例介绍了中国古代医学的医疗原则及健康和疾病的辩证哲学。

迁移知识 成书于战国至西汉间的《黄帝内经》,总结了先秦、秦汉时期大量的医家经验,以阴阳五行学说解释人体的生理现象和病理变化,阐明人与自然的有机联系。

[思考] 根据材料,概括中国古代医学中具有积极意义的医疗原则。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

提示:医者应该把人的生命放在第一位,而不是追求名利;平等对待病人(一视同仁);重视预防疾病;综合人、自然、社会三方面理解人的健康和疾病。

史论拓展 中国传统中医药学发展特点及其当代价值

(1)特点

①历史悠久,理论成熟。自先秦至秦汉时期,《黄帝内经》《伤寒杂病论》等相继问世,我国的中医学开始形成相对系统的理论体系。

②体系完整,内容丰富。包括基础理论、预防医学、临床医学等多个方面。

③整体观念,辨证施治。中医讲究天人合一,主张辨证施治。

④典籍浩繁,数量众多。既有民间个人著述,也包括官修药典,影响至今。

⑤成就巨大,影响深远。

(2)当代价值

①中医药学是中华优秀传统文化的重要组成部分。

②中医、中药至今仍在世界医学领域占有重要地位,扩大了中国文化的世界影响。

③传承和弘扬中华优秀传统文化,有利于提升文化自信。

现代医疗卫生事业进步的核心意义在于提高人民健康水平,促进经济发展,维护社会稳定,并保障国家安全。现代医疗卫生事业的进步不仅直接关系到每个人的健康和生命安全,还对社会和国家的整体发展产生深远影响。

中国医疗卫生事业的发展

材料 从1998年到2010年,用了12年时间,我国医保制度覆盖13亿以上居民,覆盖率达到95%以上,基本形成了社会化的“全民医保”体系。2016年11月17日,国际社会保障协会将“社会保障杰出成就奖”授予中国政府,标志着中国全民医保改革发展的成就举世公认。

——孙淑云《改革开放40年:中国医疗保障体系的创新与发展》

导读:材料反映了改革开放以来,中国医疗保障体系取得巨大成就。

迁移知识 改革开放后,建立了城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度,使全民病有所医。中国的卫生事业基本保障了世界上最多人口的健康,创造了世界医疗史上的奇迹。

[思考] 根据材料并结合所学知识,简述改革开放后我国建立的“全民医保”体系的内容,并分析我国医疗卫生事业发展的历史意义。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

提示:内容:城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和城乡医疗救助制度。

历史意义:使全民病有所医,基本保障了世界上最多人口的健康,创造了世界医疗史上的奇迹;促进了人民健康状况的改善;改变了人们的生活方式;强化了全民的卫生意识。

史论形成 医疗卫生事业的发展对社会生活的影响

(1)促进了人民健康状况的改善。新技术的广泛使用,使得很多疫病得到控制或治疗,人们的平均寿命大幅度延长。

(2)改变了人们的生活方式。城市公共卫生建设普遍开展,并影响到乡村,使其公共卫生条件和个人卫生习惯有很大改观。

(3)强化了全民的卫生意识。公共卫生观念日益深化,讲卫生成了现代公民的基本素质,精神卫生和心灵健康也得到了重视。

(4)推动了经济的发展和科技事业的进步。医疗卫生事业的发展需要一定的物力、人力和财力支持,推动效益的整合和利益的扩大化,进而会推动经济和相关学科的科技发展。

西方现代医疗卫生体系

材料 1871年俾斯麦政府颁布《疾病社会保险法》。罗斯福新政后,美国建立起由政府主导的社会保障体系。第二次世界大战后的欧洲……宣布建成“福利国家”。欧美社会下层民众的医疗卫生基本得到物质保障……许多国家完善了各层级的医疗组织,医院、专业公共卫生机构、基层医疗单位大量出现……医疗卫生机构的社会服务职能凸显,药品供应得到了保障。世界卫生组织大力倡导疫苗接种,有效控制了麻疹、百日咳……肺结核等重大传染病。

——摘编自徐蓝《世界近现代史》

导读:材料从《疾病社会保险法》、福利国家、医疗卫生机构、疫苗接种几个方面论述了西方现代医疗卫生事业的发展。

迁移知识 20世纪中期以来,许多西方国家建立了基本医疗卫生体系。西方国家的医疗服务体系日益完善。第二次世界大战后,现代医疗保障制度在很多西方国家推广。

[思考] 根据材料并结合所学知识,指出现代医疗卫生事业的进步及其主要原因。

解答:_____________________________________________________

提示:进步:医疗保障被纳入社会保障体制;各层级医疗机构纷纷建立,现代医疗卫生体系的建设取得了巨大进展;基本医疗卫生制度得到落实;公共疾病的防控与公共卫生的监督取得突出成就。主要原因:国家干预的加强;世界性公共卫生机构的推动;科技革命的促进;经济社会发展的影响;等等。

史论拓展 现代医疗保障体系的特征

(1)机构完备,覆盖面广。20世纪中期以来,许多国家完善了各级医疗组织,构建了各级医疗网络,方便患者就医。

(2)统筹规划,措施多样。各国政府既注重治疗,又规划免疫,还加强对食品、药品的安全监督。

(3)社会服务,规范管理。二战后各国政府医疗卫生服务体系日益完善,我国各级卫生机构明确服务意识,扩大服务内容。

(4)全民医保,全面覆盖。进入近代社会后,西方国家医疗卫生基本得到物质保障。中国政府大力推行城镇和农村的医疗保险和合作医疗制度。

练什么 真题研析 教考互映 强化应用性

考情 微观 新中国政府高度重视增强民众体质

2023·北京卷·T8

现代医疗卫生体系建立

2023·6月浙江卷·T9

中医药的成就

2023·1月浙江卷·T10

√

[示例] (2023·北京卷·T8)1954年,政务院发布通知,要求政府机关人员“在每天上午和下午的工作时间中各抽出十分钟做工间操”。随后,国家体委也公布并推行了第一套少年广播体操和儿童广播体操,很快成为中小学生每日必做的早操和课间操。这表明( )

A.政府意在减少劳动和学习时间

B.竞技体育精神深入社会各行业

C.民众逐渐接受了休闲娱乐观念

D.政府高度重视增强民众的体质

价值引领:本题以“工间操”“早操和课间操”为学习情境,考查新中国的医疗卫生成就。通过此题,学生能够深刻体会到新中国政府心系百姓的家国情怀。

逻辑思维:

√

命题点:中医药的成就

(2023·1月浙江卷·T10)尽管全球从20世纪50年代开始推广疟疾消灭计划,但它依然在制造令人难以想象的苦难。1967年,为了治疗疟疾,中国启动专项计划。经过艰苦努力,终于取得了“一种挽救全球数百万生命的医学进步,特别是对于发展中国家而言”。这种“医学进步”是指创制出( )

A.人痘接种法 B.青霉素

C.牛痘接种法 D.青蒿素

D [根据材料及所学知识可知,1967年,为治疗疟疾,中国启动专项计划,并于20世纪70年代创制出青蒿素,故选D项;A、B、C三项与材料无关,排除。]

一、依据教材主干知识创设情境

教材情境 教材P86“鸦片战争后,西式医院在通商口岸建立起来。这些医院分科完备,技术先进……它们把教学、科研与临床结合在一起,培养了相当数量的西医人才。”

√

1.近代中国西医教育的发展主要通过两种途径,一是清政府开设的仿效西方的官办医学堂,如京师同文馆、京师大学堂都设有医学实业馆;二是各个教会募资开办医学校或医学院招收学生,培养医学人才。西医教育在近代中国的传播( )

A.使西医逐渐取代传统中医的地位

B.消除了国民的疾病威胁

C.有利于推动近代中国医学的发展

D.旨在加强西方殖民统治

C [根据材料并结合所学知识可知,近代西医传入中国,官办医学堂和教会医院的建立推动了西医教育的发展,也有利于推动近代中国医学的发展,C项正确;西医教育在近代中国的传播没有使西医取代传统中医的地位,排除A项;“消除”说法错误,排除B项;西医教育的传播既有清政府官方的行为,也有西方传教士的行为,排除D项。]

二、迁移教材边角知识创设情境

教材情境 教材P86历史纵横“1911年4月国际鼠疫研究会在沈阳召开,伍连德任主席……确定了许多国际通行的防疫准则,推动了中国近代公共防疫事业的发展。”

√

2.古代发生疫病时,政府会采取一些积极有效的救灾措施,要求地方官吏及时如实上报灾情,对上报灾情的时间和内容有详细的规定。1911年,清政府在沈阳召开万国鼠疫研究会,确定了许多国际通行的防疫准则。与古代相比,清末防疫的不同在于( )

A.救灾措施有效 B.政府高度重视

C.吸收国际经验 D.制度保障防疫

C [依据材料“确定了许多国际通行的防疫准则”可判断这一时期清政府重视通过国际合作防治疫情,故选C项;A、B、D三项是清末防疫与古代防疫的相同点,排除。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

课时数智作业(五十) 医疗与公共卫生

√

(建议用时:30分钟,总分:50分)

一、选择题:本题共12小题,每小题3分,共36分。

1.(2024·湖南益阳模拟)据史料记载,清道光元年(1821年)七月,“京城内外,时疫传染”,京城没有常设性的措施,致使“贫民不能自备药剂,多有仓猝病毙者,其或无力买棺殓埋,情殊可悯”。由此可知当时( )

A.国家对疫病缺乏制度性的部署

B.疫灾的区域呈现扩大的趋势

C.人民对疾病预防治理愚昧无知

D.官员在防疫中发挥主导作用

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据材料“京城内外,时疫传染”“京城没有常设性的措施”“贫民不能自备药剂,多有仓猝病毙者,其或无力买棺殓埋”并结合所学知识可知,清朝道光年间,因为国家对疫病缺乏制度性的部署,致使疫病发生后,贫民没有药剂,因病致死者非常多,故选A项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

2.(2024·福建福州一模)如图是《大瘟疫与人类之战》一书的目录摘编。据此可知,该书的主旨是( )

A.疫病给人类带来巨大灾难

B.科学进步终结了疫病传播

C.传染病的流行难以控制

D.疫病防治有赖人类理性

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料可知,《大瘟疫与人类之战》一书,罗列科学对抗瘟疫、疫苗利弊、重视流感、利用抗生素和积极心态对抗瘟疫等目录,反映出该书旨在强调疫病防治有赖人类理性,故选D项;材料强调疫病防治有赖人类理性,与“疫病给人类带来巨大灾难”不符,排除A项;“终结”说法错误,排除B项;“难以控制”说法错误,传染病的流行可以通过科学、疫苗等控制,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

3.(2024·吉林长春一模)南京国民政府时期出版的小学教科书具体规定了儿童洗手的教学步骤,便于记忆的“吃饭前,洗洗手”,“吃饭后,漱漱口”等类似语句在课本中随处可见。该教科书的出版旨在( )

A.促进民主思想传播 B.培育公共卫生观念

C.保障儿童基本权益 D.提升公民科学水平

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料“便于记忆的……语句在课本中随处可见”可知,南京国民政府在教科书中规定儿童洗手的教学内容,反映出该教科书的出版旨在培育公共卫生观念,故选B项;“促进民主思想传播”与材料无关,排除A项;“保障儿童基本权益”并不是该教科书出版的主要目的,排除C项;公民科学水平主要是指自然科学法则和科学思想,与材料内容不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

4.(2024·湖北“宜荆荆恩”模拟)下表为有关唐代医疗情况的相关记录(部分),据表中信息可知当时( )

出处 相关记录

吕颂《为张侍郎乞入觐表》 管内“素多瘴疠”,又“绝无医人,素乏药物,深山穷谷,无处市求,任重命轻,何可言疾”

元稹《叙诗寄乐天书》 通州之地,“夏多阴霪,秋为痢疟,地无医巫,药石万里,病者有百死一生之虑”

李德裕《与姚谏议合书三首》 “自十月末得疾,伏枕七旬,属纩者数四,药物陈裛,又无医人,委命信天,幸而自活”

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A.民众的卫生意识普遍淡薄

B.政府轻视医疗人才的培养

C.地方的医疗资源较为匮乏

D.常年战乱使生存环境恶化

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [根据材料“绝无医人,素乏药物”“地无医巫,药石万里”“药物陈裛,又无医人”并结合所学知识可知,唐代地方发生重大灾疫时,地方一般缺医少药,反映了当时地方的医疗资源较为匮乏,故选C项;材料没有涉及民众卫生意识的相关信息,排除A项;元稹等人是唐代文学家或者官员,材料也多是私人著述,不代表官方态度,看不出政府在培养医疗人才上的态度,排除B项;材料“药物陈裛,又无医人”体现了医生和药物较少,并未说明国家战乱和生存环境的问题,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

5.(2024·安徽皖北五校联考)1907年前后,医学家丁福保将“传染病”称为新事物,后逐渐引起国人重视,以致有人发出“欲强国必先强种,欲强种必先研究卫生,欲研究卫生,必先注意传染病之卫生为最要”之呼声。1910年丁福保撰写《急性传染病讲义》,在其影响下中医界迅速接受了“传染病”的学说,并把它纳入中医学知识体系中。这一现象反映了( )

A.中西医理论体系有效结合 B.医学救国成为共识

C.中医传统理论的自我革新 D.西医更加科学合理

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [中医界将“传染病”的学说纳入中医学知识体系中,反映了中医传统理论在近代进行了自我革新,故选C项;材料只涉及中医知识体系,不涉及西医理论,不存在二者的有效结合,排除A项;材料涉及医学家和中医界在近代接纳“传染病”的学说,与医学救国无关,排除B项;中西医各有优劣,“西医更加科学合理”的表述不科学严谨,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

6.(2024·辽宁丹东二模)据学者统计,14世纪早期,英国弗恩汉庄园雇工收割一英亩谷物的工资平均是4便士,1348年前后则上涨到6便士,1365年前后更是涨到了11便士。造成工资变化的主要原因是( )

A.圈地运动使农奴涌入城市

B.黑死病造成劳动力短缺

C.机械推广加大了用工需求

D.价格革命导致货币贬值

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [黑死病(或称鼠疫)在14世纪中期肆虐欧洲,特别是在1347年至1353年。这场瘟疫导致大量人口死亡,其中包括很多农村劳动力。劳动力短缺使得庄园主需要提高工资来吸引和保留劳动力,故选B项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

7.(2024·安徽蚌埠模拟)1861年,美国传教士纪好弼注意到“中国医生被迫雇佣穷人的孩子去进行牛痘的接种”,因为富裕家庭“对于让人将自己孩子的痘疱戳破以取出痘浆甚是忌讳”,他们的母亲认为“这样会有伤元气”。这表明( )

A.中国社会贫富差距较大

B.牛痘接种技术尚不成熟

C.封建迷信阻断西医传播

D.西医影响中国疫病防治

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料并结合所学知识可知,18世纪晚期,英国医生詹纳发明牛痘接种法,后传入中国,虽然富裕家庭对于牛痘接种有所顾忌,但中国医生雇佣穷人的孩子“进行牛痘的接种”,说明西医牛痘接种法在中国有一定的传播,故选D项;“中国社会贫富差距较大”不符合题意,排除A项;“尚不成熟”不符合题意,排除B项;“封建迷信阻断”不符合题意,应为“传统观念影响”,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

8.(2024·江苏常熟抽测)如图为宣传画《赤脚医生》,画中展示了一所农村医疗室,墙上张贴着毛主席语录“把医疗卫生工作的重点放到农村去”,一名康复的工人同志向女赤脚医生敬礼表示感谢。这说明赤脚医生的出现( )

A.提升了中国的整体医疗水平

B.解决了中国农村的医疗难题

C.体现了中国医患关系的和谐

D.弥补了农村医疗能力的不足

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [由材料“把医疗卫生工作的重点放到农村去”“向女赤脚医生敬礼”可知,基层医疗工作者积极进行医疗救治,弥补了农村医疗能力的不足,故选D项;赤脚医生是“半农半医”的农村医疗人员,农忙时务农,农闲时行医,材料不能体现提升了中国的整体医疗水平,排除A项;赤脚医生并未受过专业系统的训练,“解决了”表述过于绝对,排除B项;C项材料体现不出,排除。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

9.(2024·安徽黄山二模)如图是背面印有南丁格尔(1820—1910年)的英镑纸币。南丁格尔是近代护理学创始人。在针对印度的疫病防控上,她主张以立法手段推进村庄卫生改革,还与印度总督达弗林的妻子协作,通过基础卫生教育的方式,改善印度女性的卫生状况。她的言行( )

A.有利于提高人们公共卫生意识

B.推动现代医疗保障体系的建立

C.得到当时印度社会的普遍认可

D.以卫生教育方式进行文化侵略

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [南丁格尔作为近代护理学创始人,在针对印度的疫病防控上,她主张以立法手段推进村庄卫生改革,还与印度总督达弗林的妻子协作,通过基础卫生教育的方式,改善印度女性的卫生状况,这些言行有利于提高人们的公共卫生意识,故选A项;二战后现代医疗保障体系才得以建立,与题干时间不符,排除B项;南丁格尔的言行有可能得到印度社会的认可,但是“得到当时印度社会的普遍认可”的说法过于绝对,也不符合史实,排除C项;南丁格尔的言行并没有文化侵略的目的,D项说法不符合史实,排除。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

10.(2024·河北邯郸二模)下表所示为西医传入中国后的部分指标统计。表中信息可用来说明晚清时期( )

A.民众对西学的认识深化 B.医院成为列强投资重要场所

C.医学救国成为社会共识 D.西医在社会上影响不断扩大

1859年 西医师28人

1876年 教会医院6所,诊所24所

1897年 教会医院50所

1905年 西式医院发展到166座,诊所241所,医师301人

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料“西医传入中国后的部分指标统计”并结合所学知识可知,1859年至1905年,教会医院和西式医院数量增加,西医师数量增加,体现了西医在中国的发展,反映了晚清时期西医在社会上影响不断扩大,故选D项;西医只是西学的一部分,概念扩大,排除A项;材料“西式医院发展到166座”仅表明西式医院的增加,但未明确这些西式医院是中国人自建的,还是列强投资的,并不能直接说明医院成为列强投资重要场所,排除B项;医学救国在晚清时期是一种救国理论,并没有成为“社会共识”,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

11.(2024·广东清远模拟)下表可用于说明改革开放以来,我国( )

A.加快了卫生领域立法 B.规范中医的传承发展

C.鼓励中医药走向市场 D.开始重视西医的弊端

年份 事件

1986 国家中医管理局成立,1988年更名为国家中医药管理局

2003 国家制定中医药标准体系

2017 正式颁布实施《中华人民共和国中医药法》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [成立国家中医药管理局、制定中医药标准体系并且颁布实施《中华人民共和国中医药法》,这说明改革开放以来,我国重视中医的传承发展,并且从国家层面强化对于中医药的管理,规范了中医的传承发展,故选B项;“加快了卫生领域立法”与材料主旨不符,排除A项;材料中没有提及政府对于中医药走向市场的扶持政策,排除C项;重视中医药不能说明西医存在弊端,“开始重视西医的弊端”与材料主旨不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

√

12.(2024·福建漳州二模)1954年,卫生部决定在全国国营及公私合营厂矿推广车间医师制;要求厂矿医务工作者深入工人生产生活一线,对工人进行系统防治。这一制度( )

A.发挥卫生对工业建设的保障作用

B.促成了“一五”计划的提前超额完成

C.有效推动了三大改造的顺利进行

D.标志着现代医疗保障体系的建立

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据题干“要求厂矿医务工作者深入工人生产生活一线”“对工人进行系统防治”等信息可知,该举措有助于保障工人的身体健康,更好地服务于新中国成立初的工业化建设,故选A项;题干所述举措有助于“一五”计划的完成,但是并不能夸大为“促成”,排除B项;题干述及的是医疗卫生与工业化建设之间的关系,与“三大改造”无关,排除C项;自20世纪90年代末开始,我国逐步建立和完善医疗保障制度体系,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

二、非选择题:共14分。

13.(2024·湖北“宜荆荆恩”模拟)【西医东渐与中医的发展】阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 中医的学术传承一直恪守着师徒相授的模式,薛福成在欧洲考察西洋医学后,指出“惟中国名医,数世之后往往失其真传。外洋医家得一良法,报明国家,考验确实,给以凭照,即可传授广远”。这一状况在近代医院制度引进之后,才发生巨大变革。在中国传统医学里,诊断、医疗、配药几乎都是由医生一人负责,一医

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

多能。西方医院则有合理的专业化倾向,除了传统的内外科之分,还出现了更多的如产科、神经科等非常细化的专业分工。医院制度的确立还有助于提高医疗器械的利用率,也为医疗科技的进步营造了良好的氛围,新的发现和发明会不断地用于临床,从而改变了中医那种数百年难以更新药物与设备的状况。西医的一整套规范的医护体系和富有人文关怀的医病关系也使中医体系相形见绌,对中医以家庭为空间的诊疗程序和护理手段形成冲击。

——摘编自郝先中《西医东渐与中国近代医疗卫生事业的肇始》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

材料二 新中国成立初期,党和政府基于现有的医疗卫生资源,确立了四项卫生工作基本方针,切实保护人民健康,为这一时期医疗卫生工作的推进理清思路,为新中国医疗卫生事业发展指明方向。为更好地促进医疗卫生事业的发展,国家加大了财政投入力度,以有限的经济基础发展医疗事业,逐渐把以区域防疫为重点的医疗卫生工作方向转移到开展全国性医疗卫生工作上来。在第一届全国卫生大会的报告中正式提出新的高等医学教育制度,并要求在各地修

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

建中医学校,培养中医人才,让中医在新中国贫瘠的现实资源条件下发挥重要作用。1951年4月,中央卫生部正式颁布《关于健全和发展全国基层卫生组织的决定》,其内容明确对增补医疗机构提出相关要求,规定了各地方要有计划地改进和完善基层医疗卫生组织。

——摘编自李想《新中国成立初期的医疗卫生事业研究》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中医发展的特点,并分析近代西医迅速发展的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立初期推动医疗卫生事业发展的举措。(6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[解析] 第(1)问第一小问,根据材料一“中医的学术传承一直恪守着师徒相授的模式”得出以师徒相授模式传授医学;根据材料一“数世之后往往失其真传”得出医学技术得不到推广和延续;根据材料一“在中国传统医学里,诊断、医疗、配药几乎都是由医生一人负责,一医多能”得出强调医生一人多能;根据材料一“中医那种数百年难以更新药物与设备的状况”得出医药理念长久得不到更新;根据材料一“对中医以家庭为空间的诊疗程序和护理手段形成冲击”得出以家庭为单位进行诊疗护理。第二小问,根据材料一

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

“报明国家,考验确实,给以凭照,即可传授广远”得出政府重视,医院制度的建立,以学校的模式大规模培养医学人才;根据材料一“西方医院则有合理的专业化倾向……专业分工”得出医院有专业化的分工;根据材料一“医院制度的确立还有助于提高医疗器械的利用率”得出医疗器械的使用率高;根据材料一“新的发现和发明会不断地用于临床”得出医疗科技革新迅速;根据材料一“西医的一整套规范的医护体系和富有人文关怀的医病关系也使中医体系相形见绌”得出有完整的医护体系,崇尚富有人文关怀的医病关系。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

第(2)问,根据材料二“确立了四项卫生工作基本方针”得出确立医疗卫生发展方针;根据材料二“国家加大了财政投入力度”得出加大对医疗卫生事业的财政投入;根据材料二“在第一届全国卫生大会的报告中正式提出新的高等医学教育制度……发挥重要作用”得出积极培养中西医的医疗人才;根据材料二“其内容明确对增补医疗机构提出相关要求……基层医疗卫生组织”得出增设医疗卫生机构。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[答案] (1)特点:以师徒相授模式传授医学;医学技术得不到推广和延续;强调医生一人多能;医药理念长久得不到更新;以家庭为单位进行诊疗护理。(4分,任答4点即可)

原因:政府重视,医院制度的建立;以学校的模式大规模培养医学人才;医院有专业化的分工;医疗器械的使用率高;医疗科技革新迅速;有完整的医护体系,崇尚富有人文关怀的医病关系。(4分,任答4点即可)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(2)举措:确立医疗卫生发展方针;加大对医疗卫生事业的财政投入;积极培养中西医的医疗人才;增设医疗卫生机构。(6分,任答3点即可)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

单元综合检测(十四) 经济与社会生活

√

(建议用时:30分钟,总分:48分)

一、选择题:本题共12小题,每小题3分,共36分。

1.(2024·安徽六校模拟)古埃及的农具在几千年间没有多大改进,直到新王国时期才把犁头的形状稍稍改变了一下。就此,有人指出,古埃及的农业技术长长地拖着新石器时代的尾巴,优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性。据此可得出的结论是( )

A.古埃及的农业经济发达 B.远古社会生产工具简陋

C.古埃及的文明较为落后 D.地理环境影响文明发展

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [由材料“优越的农耕生产条件,降低了应用铜铁工具的迫切性”可得出,古埃及优越的地理环境使得农业技术不需要改进就能取得较高的产量,说明地理环境影响文明发展,故选D项;材料没有比较信息,得不出“古埃及的农业经济发达”的结论,排除A项;题干所述是优越的地理条件使得古埃及农业技术革新的动力不足,而不是强调远古社会生产工具简陋,排除B项;材料未与其他地方作比较,不能得出“古埃及的文明较为落后”的结论,且文明没有优劣之分,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

2.(2024·河北保定一模)1750年至1850年,小麦逐渐取代了其他谷物的地位,引起了欧洲真正的食物革命,白面包不再是富人的专利和地位的象征,也不再是穷人奢望的食品。这一变化说明物种交流( )

A.扩大了经济文化的交流

B.促进了欧洲人口的增长

C.改善了欧洲的饮食结构

D.带来了世界文明的交融

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [根据材料信息并结合所学知识可知,新航路的开辟,推动物种在世界范围内交流,小麦引入欧洲,改善了欧洲的饮食结构,故选C项;材料主要涉及“饮食结构”的变化,“经济文化的交流”在材料中没有体现,排除A项;小麦作为粮食作物,引入欧洲能够促进欧洲人口增长,但材料没有提及,排除B项;文明交融是指不同文明之间的相互影响和交流,材料只单方面涉及小麦引入欧洲改善了欧洲的饮食结构,体现不出“交融”,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

3.(2024·江西九江三模)东汉在全国重要冶铁区共设置铁官57处,分布如图。

据图可推知( )

A.东汉冶铁技术有较大改进

B.黄河流域的冶铁业较发达

C.水排推动了冶铁业的进步

D.东汉的社会经济迅速发展

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据图中铁官分布的数据可知,东汉时期,全国重要冶铁工业区主要分布在山东、河南、江苏、河北等地区,集中在黄河中下游地区,这说明黄河流域的冶铁业较发达,故选B项;图片反映的是东汉时期铁官分布情况,无法看出冶铁技术如何,不能得出“有较大改进”的结论,排除A项;图片只涉及东汉时期铁官分布情况,并没有使用水排的相关信息,排除C项;仅通过图片中铁官的分布情况,不能判断东汉的社会经济发展情况,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

4.(2024·广东惠州调研)《管子·治国》提出“五谷不宜其地,国之贫也”;《荀子·富国》提出“掩地表亩,刺草殖谷,多粪肥田,是农夫众庶之事也”;《吕氏春秋·任地》提出“今兹美禾,来兹美麦”和“五耕五耨(除草),必审以尽”。据此可知,春秋战国时期( )

A.重农抑商政策普遍推行

B.诸侯国之间竞争异常激烈

C.农业生产注重精耕细作

D.家庭式劳作方式得到推广

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [根据材料“掩地表亩,刺草殖谷,多粪肥田”“五耕五耨(除草),必审以尽”可知,农业生产中注重因地制宜、除草、积肥、造肥和施肥等,这体现了精耕细作的特点,故选C项;材料只能体现农业发展的相关信息,没有体现政府的商业政策,排除A项;材料只能反映当时各家学派对农业生产规律的探索,无法体现诸侯国之间的竞争关系,排除B项;D项与材料主旨不符,排除。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

5.(2024·安徽合肥二模)19世纪中叶,利物浦成为全世界棉花贸易的中心。利物浦棉花经纪人协会通过决议,要求所有出售的棉花都需符合样品质量,不久又提出了棉花质量的基本标准。这一标准的提出( )

A.推动了垄断组织的形成

B.适应了机械化生产的需要

C.构建了国际经济新秩序

D.确保了棉纺织业原料品质

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料信息可知,19世纪中叶,英国利物浦是全世界棉花贸易的中心,该协会制定出售棉花的质量标准。结合所学知识可知,19世纪中叶,英国率先完成了工业革命,成为“世界工厂”。因此出售棉花的质量标准的提出适应了机械化生产的需要,故选B项;垄断组织是第二次工业革命时期形成的,与材料不符,排除A项;材料涉及棉花的质量标准,与国际经济新秩序无关,排除C项;制定出售棉花的质量标准有利于提高棉纺织业原料品质,但“确保了”说法过于绝对,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

6.(2024·安徽马鞍山三模)万历年间,苏杭等地乡村善男信女常成群结队坐船至杭州为观音大士进香,还形成了“赶香市”的风俗。时人称“春时有香市……往来交易,人声嘈杂,舌敝耳聋,抵夏方止。”该现象反映了当时( )

A.基层秩序的瓦解 B.长途贩运的发展

C.奢靡之风的盛行 D.商品经济的繁荣

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料“往来交易,人声嘈杂”“舌敝耳聋,抵夏方止”等并结合所学知识可知,明朝万历年间,苏杭等地的“赶香市”,从春到夏,人声鼎沸,交易频繁,这种现象反映了当时苏杭一带商品经济的繁荣,故选D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

7.(2024·黑龙江牡丹江一模)古代西亚腓尼基人的手工业有着悠久的历史,其中颇负盛名的有以黎巴嫩山上的雪松为原料的造船业、以其特有的紫红色染料染色的纺织业等。它们利用自己众多的优良港湾和发达的造船业发展对外贸易。早在公元前3千纪,就同埃及、两河流域以及叙利亚的埃勃拉国建立起了广泛的联系。这反映了当时( )

A.腓尼基人海外殖民活动频繁

B.腓尼基人工商业经济发达

C.商品已经出现了世界性流动

D.世界性的大帝国初步建立

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料可知,腓尼基人手工业发达,造船业和纺织业都有较高的技术水平,并且能够利用这些优势发展对外贸易,与周边地区建立广泛的联系,这反映了当时腓尼基人工商业经济的发达,故选B项;材料中只提到腓尼基人发展了对外贸易,并没有直接说明其有海外殖民活动,排除A项;“商品已经出现了世界性流动”发生在近代世界,排除C项;古代西亚的腓尼基不是世界性的大帝国,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

8.(2024·江苏南通二模)据英国社会观察家亨利·梅休统计,19世纪上半叶伦敦每年煤炭消费量达350万吨,由此产生的燃煤垃圾高达90万吨。他发现,伦敦垃圾承包商还要定期从纽卡斯尔和其他北部城镇搜集燃煤垃圾运往伦敦,才能满足本地建筑市场的需求。垃圾承包商的活动说明伦敦( )

A.城市建设的发展 B.工业生产污染严重

C.能源供给的改善 D.煤炭利用效率低下

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据材料信息可知,伦敦垃圾承包商定期从纽卡斯尔和其他北部城镇搜集燃煤垃圾运往伦敦,以满足本地建筑市场的需求,这主要反映出伦敦城市建设的发展,故选A项;工业生产污染严重与材料“搜集燃煤垃圾运往伦敦,才能满足本地建筑市场的需求”不符,排除B项;材料主旨是“城市建设”,“能源供给的改善”不符合材料主旨,排除C项;在工业革命时期,由于蒸汽机的改进,煤炭利用效率大大提升,“煤炭利用效率低下”与史实不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

9.(2024·山东枣庄三模)北宋开封的街道较为狭促,皇帝出行,因不再“禁街”,也失去了往日的威严,随行的侍从和官员都“杂行道中”。面对日益加剧的“侵街”现象,北宋皇帝的出行仪仗队主动减少随行人员;不强行拆除关系到基本民生的违章建筑。这表明,宋代( )

A.传统礼制逐渐废弃 B.城市管理渐趋宽松

C.市民阶层力量壮大 D.专制皇权受到限制

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料“北宋开封的街道较为狭促”“不强行拆除关系到基本民生的违章建筑”并结合所学知识可知,宋代由于商品经济发展,“侵街”现象日益加剧,面对这种现象,皇帝出行主动减少随行人员,而不是强行拆除违章建筑,这体现了宋代城市管理渐趋宽松,故选B项;宋代没有废弃传统的礼仪制度,排除A项;材料体现的是面对“侵街”现象的发生,皇帝采取的行为,而不是体现市民阶层力量壮大,排除C项;根据所学知识可知,宋代专制皇权有所加强,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

10.(2024·福建南平三模)

普鲁士王国的城市化水平

√

年代 总人口(百万) 城市数量(座) 城市人口(百万) 城市化率(%)

1875 25.69 1 517 10.36 40.3

1890 29.96 1 726 14.51 48.4

1910 40.17 2 167 24.69 61.5

上表反映的现象,主要是因为( )

A.交通运输业的快速进步 B.城市人口数的明显增加

C.西方代议制的逐步完善 D.电气化革命的大力推进

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据表格数据可知,1875年至1910年,普鲁士王国的总人口、城市数量、城市人口以及城市化率都呈现出显著增长的趋势。结合所学知识可知,此时德国正在进行以电气化为主要标志的工业革命,推动了工业生产向城市集中,增加了就业机会,吸引了大量农村人口进入城市,从而推动了城市化水平的提高,故选D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

11.(2024·江苏南通三模)据《1921年浙江社会经济调查》记载,在浙江与上海的内河运输中,“小轮船除运载旅客外,还拖带货船,但运输的货物以上海过来的为多,从湖州到上海的极少,有时往往空船返航”。对该记载解读正确的是( )

A.技术进步推动农业生产繁荣

B.内河航运加强东西部的联系

C.城乡交流促进民族工业产生

D.新式交通便利工业品的销售

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料信息并结合所学知识可知,近代中国上海的工业相对发达,所以在浙江与上海的内河运输中,从上海运输到湖州的货物以工业品居多,而湖州的货物很少运输到上海,由此说明小轮船这种新式交通便利了工业品销售,故选D项;材料反映的是货物的流通,并不能体现农业生产的繁荣,排除A项;浙江与上海都属于东部地区,所以不能体现加强东西部的联系,排除B项;近代民族工业的产生是在19世纪中后期,与材料时间不符,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

12.(2024·江西新余模拟)鸦片战争后,西式医院在通商口岸建立起来。西医凭借其特有的消毒、化验等手段,积极采取措施预防传染病、普及公共卫生知识,中国一些大城市还借鉴西方的公共卫生措施,改善食品卫生状况。据此可知,西医传入中国( )

A.推动了近代医疗体系的完善

B.有利于中国的公共卫生改革

C.严重阻碍了中医可持续发展

D.受到社会各阶层人士的认可

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料“积极采取措施预防传染病”“普及公共卫生知识”“借鉴西方的公共卫生措施”“改善食品卫生状况”等并结合所学知识可知,西医的传入推动中国医疗机构的近代化、医疗技术的科学化、公共卫生观念的形成,有利于中国的公共卫生改革,故选B项;近代中国的公共卫生事业处于初步发展阶段,并没有形成完善的医疗体系,排除A项;西医的传入会给中医带来一定程度的冲击,但并没有严重阻碍中医的可持续发展,新中国成立后在中西医结合方针的指导下,中医药事业取得长足进步,排除C项;鸦片战争后西医的传入主要集中在通商口岸大城市中,并且受传统观念的影响,西医无法受到社会各阶层人士的认可,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

二、非选择题:共12分。

13.(2024·广东广州二模)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一 苜蓿是古老的世界性牧草。一般认为,苜蓿起源于古波斯。约公元前490年,波斯人在入侵希腊时,为饲养战马、骆驼及家畜,开始在希腊种植苜蓿,并传播至罗马。1—2世纪,苜蓿传至整个欧洲。16世纪中叶,苜蓿被西班牙人和葡萄牙人带入美洲。到1800年,苜蓿传至大洋洲,并在全球广泛种植。

——摘编自孙启忠等《苜蓿的起源与传播考述》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

材料二 苜蓿自汉代引入我国,元朝时在全国种植较为广泛。元代宫廷中设有苜蓿园,交由官员专门管理,以饲马驼膳羊。《元典章》载“(苜蓿)非止喂养头疋(同‘匹’),亦可接济饥年”。元诗和元曲中载有“食馀苜蓿承朝日,坐候棠梨过夕晖”“蒲桃苜蓿味虽美,异方土俗殊乡里”。1861年,苜蓿经中国传入日本,但因风土关系,当地栽培不多。后来,日本又从美国输入其他品种的苜蓿,多栽种于北海道一带。

——摘编自郭建新、朱宏斌《苜蓿在我国的传播历程及渊源考察》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(1)结合材料一,指出苜蓿广泛传播的历史条件。(4分)

(2)结合材料二,分析元朝政府推广种植苜蓿的目的。(4分)

(3)综合以上材料,阐述苜蓿传播的世界意义。(4分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[解析] 第(1)问,根据材料一“苜蓿是古老的世界性牧草”“波斯人在入侵希腊时,为饲养战马、骆驼及家畜……并传播至罗马”并结合所学知识可得出,古代帝国的战争与扩张;根据材料一信息并结合所学知识可得出,丝绸之路推动经济文化联系加强;根据材料一“16世纪中叶,苜蓿被西班牙人和葡萄牙人带入美洲”“到1800年,苜蓿传至大洋洲,并在全球广泛种植”并结合所学知识可得出,新航路开辟以及殖民扩张;等等。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

第(2)问,根据材料二“元代宫廷中设有苜蓿园……以饲马驼膳羊”并结合所学知识可得出,用于喂养战马等牲畜,提高军队战斗力;根据材料二“(苜蓿)非止喂养头疋(同‘匹’),亦可接济饥年”并结合所学知识可得出,可用于备荒,作为饥荒年的救荒物资,维护统治秩序。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

第(3)问,根据材料一“苜蓿是古老的世界性牧草”、材料二“元代宫廷中设有苜蓿园……以饲马驼膳羊”“(苜蓿)非止喂养头疋(同‘匹’),亦可接济饥年”“日本又从美国输入其他品种的苜蓿,多栽种于北海道一带”并结合所学知识可得出,苜蓿用途广泛,利于世界畜牧业发展和解决粮食危机;作为物种交流媒介,推进了全球化进程;等等。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[答案] (1)历史条件:古代帝国的战争与扩张;丝绸之路推动经济文化联系加强;新航路开辟以及殖民扩张;等等。(4分)

(2)目的:用于喂养战马等牲畜,提高军队战斗力;可用于备荒,作为饥荒年的救荒物资,维护统治秩序。(4分)

(3)世界意义:苜蓿用途广泛,利于世界畜牧业发展和解决粮食危机;作为物种交流媒介,推进了全球化进程。(4分)

谢 谢 !

同课章节目录