67 选择性必修3 第十五单元 第51讲 源远流长的中华文化 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 67 选择性必修3 第十五单元 第51讲 源远流长的中华文化 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 14:42:42 | ||

图片预览

文档简介

(共77张PPT)

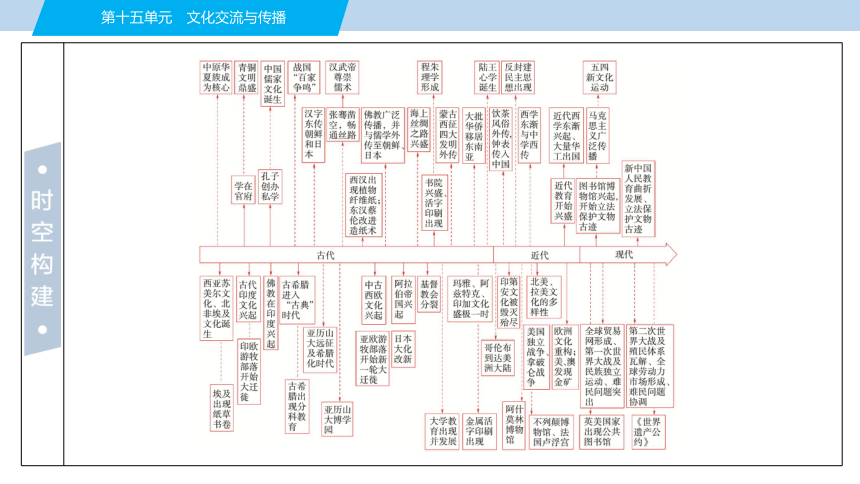

选择性必修3

第十五单元 文化交流与传播

第十五单元 文化交流与传播

源远流长的中华文化:勤劳智慧的中华民族创造了博大精深的中华文化。中华优秀传统文化是中华民族不断前行过程中最深层、最持久的力量,它在与外来文化的交流中不断发展、升华,也促进了世界文明的发展,展示出其世界意义。

丰富多样的世界文化:在中华文化形成和发展的同时,世界其他地区也形成和发展起多姿多彩的地域文化。欧亚大陆在交流、融合的基础上发展出了东西各具特色的地区文化,美洲则独立发展起印第安文化。

第十五单元 文化交流与传播

人口迁徙、文化交融与认同:古代游牧民族的几次大迁徙和近代欧洲人的殖民扩张带来了亚欧大陆和美洲及大洋洲的文化重构,形成了新的文化认同。现代移民社会面临着文化认同的新课题。人口迁徙与文化认同既是多样文化广泛接触、交流与传播的历程,又是不同文化交融的过程。

商路、贸易与文化交流:商路的开辟对促进文化交流发挥了重要作用。丝绸之路成为东西方交流的重要象征。近代以来,全球贸易网逐步形成,促进了各国的文化交流。各国文化传播到世界其他地区,并在不断交流、借鉴中向前发展。

第十五单元 文化交流与传播

战争与文化交锋:战争带给人类深重的灾难,但又在客观上造成了不同文化的碰撞与交锋。人们在认知外来文化和反思本土文化的精神阵痛中,或被动或主动地对文化进行选择与重构,促进了人类文化的交融与发展。

文化的传承与保护:文化的传承与保护,最初以口头传说和史诗的形式出现。其后,学校、书籍,以及图书馆、博物馆等逐渐发展成为其主要载体。文化遗产对维护世界文化多样性和创造性有着重要意义,世界各国采取了种种措施,以保护全人类的共同财富。

第十五单元 文化交流与传播

第51讲

源远流长的中华文化

第十五单元 文化交流与传播

1.了解中华优秀传统文化的内涵。

2.从人类文明发展和世界文化交流的角度认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

学什么 必备知识 教材融会 落实基础性

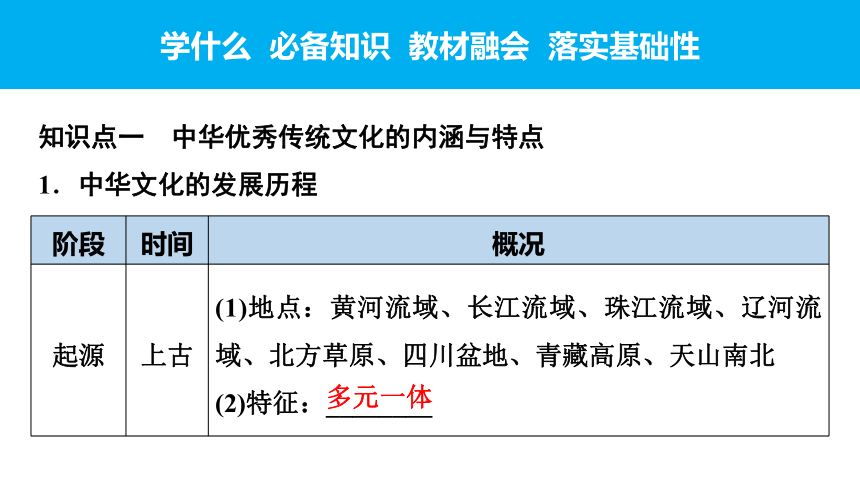

知识点一 中华优秀传统文化的内涵与特点

1.中华文化的发展历程

阶段 时间 概况

起源 上古 (1)地点:黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域、北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北

(2)特征:________

多元一体

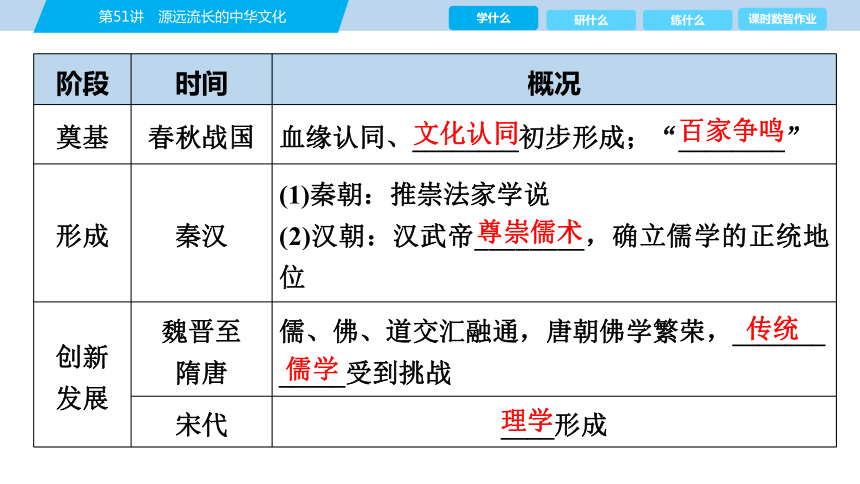

阶段 时间 概况

奠基 春秋战国 血缘认同、________初步形成;“________”

形成 秦汉 (1)秦朝:推崇法家学说

(2)汉朝:汉武帝________,确立儒学的正统地位

创新 发展 魏晋至 隋唐 儒、佛、道交汇融通,唐朝佛学繁荣,_______

_____受到挑战

宋代 ____形成

文化认同

百家争鸣

尊崇儒术

传统

儒学

理学

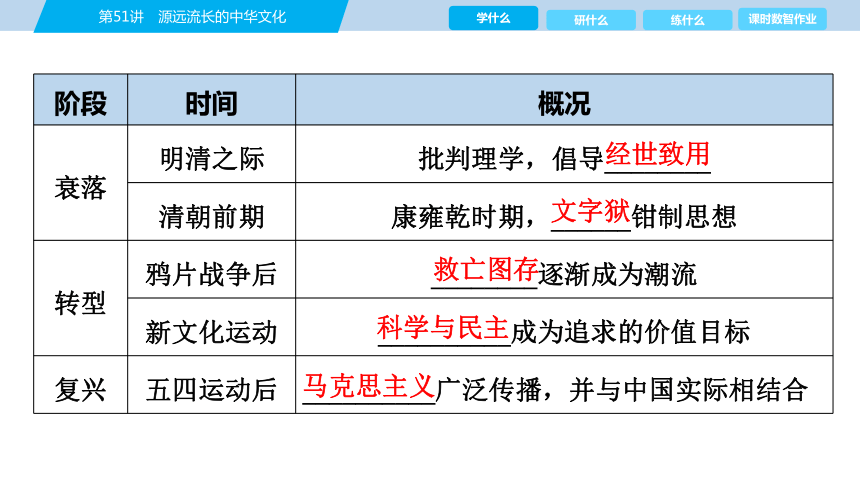

阶段 时间 概况

衰落 明清之际 批判理学,倡导________

清朝前期 康雍乾时期,______钳制思想

转型 鸦片战争后 ________逐渐成为潮流

新文化运动 __________成为追求的价值目标

复兴 五四运动后 __________广泛传播,并与中国实际相结合

经世致用

文字狱

救亡图存

科学与民主

马克思主义

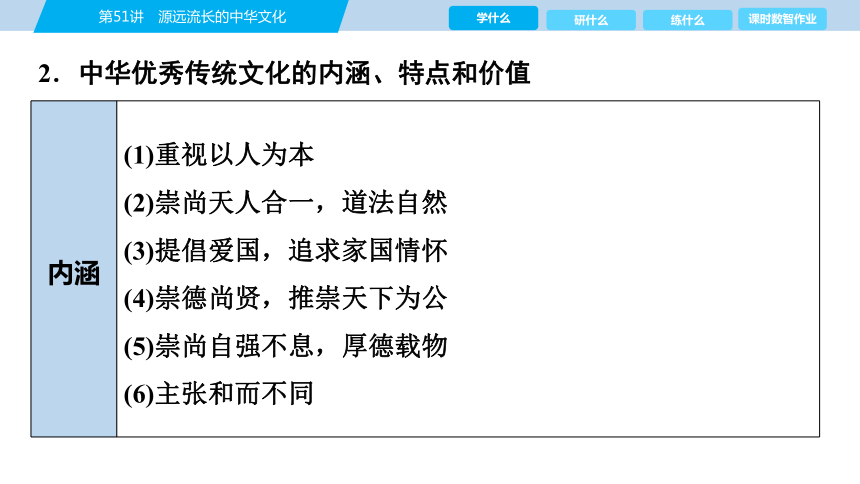

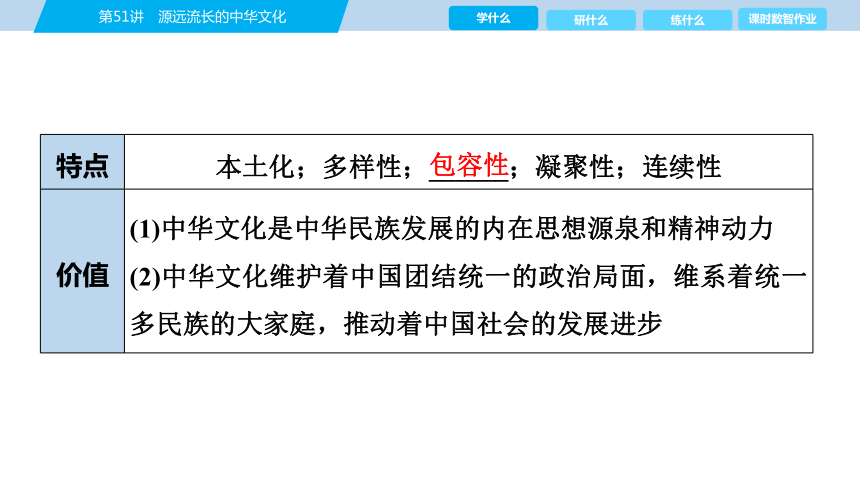

2.中华优秀传统文化的内涵、特点和价值

内涵 (1)重视以人为本

(2)崇尚天人合一,道法自然

(3)提倡爱国,追求家国情怀

(4)崇德尚贤,推崇天下为公

(5)崇尚自强不息,厚德载物

(6)主张和而不同

特点 本土化;多样性;______;凝聚性;连续性

价值 (1)中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力

(2)中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步

包容性

知识点二 中华文化的世界意义

1.中华文化在交流中发展

佛教传播 两汉之际 传入

魏晋南北朝 兴盛

隋唐时期 完成本土化

宋明时期 ____形成

理学

西学东渐 明末 清初 (1)明末,______等带来新知识

(2)《________》《泰西水法》等被译介到中国

(3)17世纪,______招揽人才来到中国

19世纪 中叶 林则徐和魏源等提出“________________”

利玛窦

几何原本

清政府

师夷之长技以制夷

西学东渐 19世纪 60年代 近代西方的工程技术、科学理论以及________等内容,展现在国人面前

19世纪末 20世纪初 西方资产阶级学说在中国传播

1915年 以后 __________思想;__________开始传播

社会改革

民主与科学

马克思主义

2.中华文化对世界的影响

地域 文化 时间 表现

亚洲 文字 公元前4世纪 -公元3世纪 ____传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚

儒学 3—5世纪 在东亚和东南亚等地区流行

制度 7世纪 ____和____基本模仿____

其它 14、15世纪 (1)________和思想文化在琉球传播

(2)__________扩大并加深了中华文化的影响

汉字

朝鲜

日本

中国

生产技术

郑和下西洋

地域 文化 时间 表现

欧洲 四大 发明 8世纪以后 (1)造纸术对欧洲起了重要作用

(2)火药推动了欧洲________的发展

(3)指南针推动了______时代的到来

(4)______推动了________运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步

儒学 16—18世纪 欧洲出现“中国热”

物质 文化 — 茶、丝绸、瓷器深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚

火药武器

大航海

印刷术

文艺复兴

文化认同

是人们在一个民族共同体中长期共同生活所形成的对本民族最有意义的事物的肯定性体认,核心是对一个民族的基本价值的认同;是凝聚这个民族共同体的精神纽带,是这个民族共同体生命延续的精神基础。

1.阅读教材P4左上角“史料阅读”,思考:材料中的“无产阶级的宇宙观”是指什么?

提示:马克思主义。

2.阅读教材P4下方“史料阅读”,思考:吴兢的论述体现了什么思想?

提示:民本思想。

中国古代民本思想的具体内容

儒家思想的发展历程

近代“中国热”

近代早期,欧洲传教士来到中国,有的还供职于中国宫廷,对中国历史文化比较了解,并将中国历史文化介绍到欧洲。同时,欧洲商人也将大量中国产品如瓷器等运销欧洲。中国文化在欧洲流行开来。一些欧洲人十分欣赏和赞美中国文化,甚至将中国看作世界上理想的国度。不少欧洲哲学家、思想家,如莱布尼茨、伏尔泰等,对中国文化给予了赞扬。

3.阅读教材P9“史料阅读”,该史料说明了什么问题?“徐光启特荐于朝,一时专家治历如魏文魁等,实不及尔”反映了当时部分中国人对待西方文化持怎样的态度?

提示:问题:说明来自欧洲的汤若望精通天文历法,得到清政府的重用,为中国的天文事业作出了贡献,促进了中西方文化的交流。态度:主张以开放的胸怀会通中西文化。

西学东渐

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

中华优秀传统文化蕴含着丰富多彩的内容,这是中华文化多元一体格局的生动阐释。在和外界民族文化的交往中,中华文化不断汲取其优秀部分为己所用,体现出了鲜明的多样性、开放性和包容性。中华优秀传统文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。其以天下为己任的人文情怀和自强不息的奋斗精神,有助于激发人民为建立公正合理的世界新秩序而不断努力。

研什么 关键能力 教考探究 提升综合性

中华优秀传统文化的特点

材料 春秋时,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化发展的源头。汉武帝尊崇儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋玄学兴盛,唐朝佛学繁荣,使传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒、佛、道学说相互渗透,形成吸收佛、道思想阐释儒学的新学派——理学。宋元时期,科技、史学、文化、艺术高度繁荣。明清之际,提倡个性自由的思想出现。清初,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

迁移知识 中华文化在历史发展进程中形成了自身的特质,对当代中国发展具有重要意义。

[思考] 根据材料并结合所学知识,说明中华优秀传统文化的特点。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

导读:材料反映了中华文化以儒家思想为核心,具有传承性、多样性、包容性等特点。

提示:特点:传承性——从春秋战国到明清时期,儒家思想贯穿始终。多样性——古代传统文化领域广阔,有思想、文学、艺术、科技等。包容性——传统文化在历史上不断吸收其他文化,形成新的文化成果。本土性——传统文化根植于中国传统社会。重伦理——传统文化以儒家思想为核心,注重人伦秩序。

史论形成 中华优秀传统文化的特点

(1)本土性:中华文化的起源与发展根植于本土,有着自身的道路和独特的风格。

(2)多样性:中华文化博大精深,多彩多姿,领域广阔,体现了各民族文化的多样性。

(3)包容性:中华文化有着博采众长、海纳百川的文化胸怀,具有很强的包容性。

(4)连续性:中华文化源远流长,绵延不绝,承上启下,不断发展,有顽强的生命力。

中华文化是世界几大原生文化之一,在其形成、发展过程中,不断地借鉴和吸收外来文化,生动体现了中华文化的开放性和包容性。同时,中华文化在向外辐射和传播的过程中,对周边地区,甚至是欧洲也产生了重大影响,为世界文化的丰富贡献了重要力量,促进了世界文明的发展,展示出中华文化的世界意义。

明清的中西交流

材料 明清之际,以传教士为桥梁和纽带的中西文化交流是在平等的条件下进行的一种双向交流。一方面,为了传教的需要,他们将西方的科学文化知识传入中国,一批诸如《几何原本》《同文算指》《远西奇器图说》《火攻挈要》等书的翻译以及世界地图的传入,打开了明朝知识界认识和了解“西学”的窗口,冲击了明朝崇尚空谈的学风,促进了我国传统科学的发展。另一方面,他们又通过传递书信和翻译中国典籍等方式,把中国悠久灿烂的文化介绍给欧洲,中国儒家思想对欧洲18世纪启蒙思潮产生了相当大的影响。

——摘编自林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》

迁移知识 中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。

导读:材料表明明清之际西方传教士在中西文化交流中起到至关重要的作用。

[思考] 根据材料并结合所学知识,指出明清之际中西文化交流的影响。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

提示:对中国:冲击了崇尚空谈的学风;促进了传统科学的发展;冲击了“华夏中心”的传统观念。对西方:增进了欧洲民众对中国的认识和了解;影响了欧洲的启蒙思潮。

史论形成 东西方之间文化交流的影响

(1)儒学传入西方,转变了西方思想家的思维模式,对启蒙运动和法国大革命产生重要影响。

(2)中国古代的科技发明传入西方,推动了西方社会的转型。指南针的使用促进了远洋航行,人类迎来了新航路开辟的时代,推动了世界市场的形成;印刷术大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步;火药助推了资产阶级战胜封建贵族,推动了欧洲近代社会转型。

(3)东西方之间的文化交流,有利于促进全球社会的发展和进步。

练什么 真题研析 教考互映 强化应用性

考情微观 中华优秀传统文化的内涵与特点

(2024·河北卷·T1)中华文化的特征

(2024·重庆卷·T1)春秋时期的文化交流

(2024·安徽卷·T3)唐朝文化的特征

(2024·重庆卷·T4)王安石的唯物论思想

(2025·陕晋青宁适应性考试·T2)中华文化的特点

中华文化的世界意义

(2024·广西卷·T6)晚清时期国人对西学的认知

[示例] (2024·河北卷·T1)据考古发掘,距今约9000年前的浙江上山、河南贾湖等遗址,出土了中国特有的制作榫卯结构工具石凿;距今8000至7000年前的浙江跨湖桥、河姆渡等遗址,发现了榫卯木结构建筑。之后,此类建筑在中华大地广泛分布、成为中国最典型的建筑形式之一。这主要体现了,中华文化具有( )

A.本土性和包容性 B.多样性和连续性

C.本土性和连续性 D.多样性和包容性

√

价值引领:本题以浙江上山、河南贾湖等遗址为载体,考查中国传统文化。通过本题,学生可以领略中华传统文化的悠久历史,增强民族自豪感。

逻辑思维:

命题点:中华文化的特点

(2025·陕晋青宁适应性考试·T2)汉代,人们将土木建筑中使用的土坯称为“土墼(jī)”。张骞通西域后,西亚、中亚的土坯制作技术传入内地,中原工匠把借鉴该技术制作出的大土坯称为“胡墼”。在中国北方,许多地方的方言至今仍将这种土坯叫作“胡墼”。这主要体现了中华文化的( )

A.凝聚性 B.包容性

C.多样性 D.连续性

√

一、迁移教材边角知识创设情境

教材情境 教材P3史料阅读。

1.《礼记·乐记》记载:“乐者,天地之和也。礼者,天地之序也。和,故百物皆化;序,故群物皆别。”该材料( )

A.证明了宗法文化源远流长 B.表达以德治国的政治理想

C.阐述了封建统治的合理性 D.强调秩序与和谐二者统一

√

D [根据材料可知,材料强调礼乐的重要性以及秩序与和谐二者的统一性,D项正确;材料未涉及宗法文化,排除A项;材料未体现以德治国的政治理想,排除B项;材料强调秩序与和谐二者的统一性,没有阐述封建统治的合理性,且“封建统治”也与《礼记·乐记》产生的时代不符,排除C项。]

二、依据教材主干知识创设情境

教材情境 教材P5“中华文化崇尚自强不息,厚德载物。”

2.中国许多大学的校训出自古代文化典籍,如清华大学校训“自强不息,厚德载物”出自《周易》;复旦大学校训“博学而笃志,切问而近思”出自《论语》;中山大学校训“博学、审问、慎思、明辨、笃行”出自《中庸》。这表明( )

A.中华传统文化具有旺盛的生命力

B.高等教育致力于复兴传统文化

C.中国高等院校的价值观多元并包

D.传统儒家思想影响着教育发展

√

A [根据材料可知,中国许多大学的校训出自古代文化典籍,如《周易》《论语》《中庸》等,这表明中华传统文化对现代教育有深远的影响,传统价值追求具有旺盛的生命力,A项正确;材料强调许多大学校训的出处,而非强调高等教育致力于复兴传统文化,排除B项;根据材料可知,这些校训的来源大多是儒家经典,因此材料无法体现多元并包,排除C项;材料中的校训对学生成长起着激励作用,但并未影响整个教育发展,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

课时数智作业(五十一) 源远流长的中华文化

(建议用时:30分钟,总分:50分)

一、选择题:本题共12小题,每小题3分,共36分。

1.(2024·福建宁德三模)4300多年前诞生于黄河中游的陶寺文化,其遗址出土的玉璧、玉琮,是长江下游良渚文化的典型器类;圆点纹、涡纹彩陶可能源于大汶口——龙山文化系统;玉兽面、玉笄等,与江汉平原石家河文化的同类器物相似。这印证了早期中华文明具有( )

A.统一性 B.创新性

C.连续性 D.包容性

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料信息并结合所学知识可知,这些文化特征的相似性和文物类型的传播,反映了古代中华文明在发展过程中各地区文化之间的交流和融合,显示出包容性特征,故选D项;中华文明的统一性指的是中国历史上形成的统一政体和多元一体的国家制度,排除A项;中华文明的创新性是指其不断自我更新、发展和完善的能力,排除B项;中华文明的连续性是指中华文明从古代到现代,尽管经历了多次朝代更迭、民族交融、外来文化冲击和内部变革,但其核心特征和文化传统依然能够延续不断,表现出一种独特的文化连续性和历史传承性,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

2.(2024·山东枣庄模拟)先秦诸子百家在西周“敬天”观念的基础上,形成各具特色的“敬”观念。儒家主张“敬鬼神而远之”,法家主张“尊君敬法”,道家认为“万物将自化”。据此可知,诸子百家( )

A.主动应对社会转型的挑战

B.重塑紧跟时代的道德规范

C.适应兼并战争现实的需要

D.建构内核一致的哲学体系

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [先秦诸子百家在西周“敬天”观念的基础上,形成各具特色的“敬”观念,是从其代表的阶层立场出发主动应对春秋战国时期社会转型的挑战,故选A项;诸子百家的主张不全是适应时代潮流的,所以其各具特色的“敬”观念不能说都是重塑紧跟时代的道德规范,只能说各阶层主动应对的策略,排除B项;法家思想适应了兼并战争现实的需要,但是儒家和道家的思想是在对兼并战争批判的基础上提出的应对策略,排除C项;诸子百家分属于不同的流派,其主张都代表了自己阶层的利益,他们无法建构内核一致的哲学体系,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

3.《管子·四时》中提及,阴阳变化是天地的根本道理,四时运行是阴阳的根本规则,刑德适合四时则生福,违背四时则生祸。君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑。这体现出中华优秀传统文化的内涵是( )

A.崇德尚贤 B.道法自然

C.顺应民意 D.以农为本

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料“刑德适合四时则生福,违背四时则生祸。君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑”可知,刑德符合四时自然规律就会生福,违背四时自然规律则会生祸,君王要按照自然规律推行政令,春夏时期施行德政,秋冬时期施行刑罚,这一思想体现出尊重自然规律、道法自然的道家思想,故选B项;崇德尚贤是指推崇有德行、贤能的人,对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了重要影响,但是与材料内容不符,排除A项;春秋时期管子提出君主治理国家要顺应民意,即尊重百姓的意见,与材料不符,排除C项;以农为本是指重视农业发展,与材料内容不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

4.(2024·山东济宁模拟)春秋时期“齐有彗星”,齐侯以祭祀祛除不祥,晏子说“无益也,祗取诬焉”,认为“祝史之为,无能补也”。面对水灾,百姓祭祀神龙时,子产指出神龙与水灾无关,坚持“吾无求于龙”,不必祭祀。这反映出当时( )

A.礼乐制度受到冲击 B.德治思想成为主流

C.人文意识逐渐萌发 D.祭祀传统遭到背弃

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [晏子和子产都对传统的祭祀祈福行为持怀疑态度,更倾向于理性地对待自然灾害和神秘现象。这说明在当时,人们开始关注人的作用和能力,而不是单纯地依赖神灵和祭祀。这种关注人的作用和能力,强调理性思考和实用主义的思想,是春秋时期人文意识逐渐萌发的体现,故选C项;礼乐制度主要目的是维护社会等级秩序和宗法关系以及规范人们的行为和仪式。晏子和子产只是反对进行祭祀祈福,并不能反映出当时礼乐制度受到冲击,排除A项;德治思想是中国古代的治国理论,材料中晏子和子产反对进行祭祀祈福并不属于德治,无法得出“成为主流”的结论,排除B项;晏子和子产只是反对通过祭祀祈福,但并不能说明祭祀传统遭到背弃,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

5.(2024·河南新乡二模)宋朝画家不断从自然中汲取绘画元素和感悟,“以形写神”,在大自然固有形态中寻找“理法”,将自己的情感融入自然山水中,“观物理以察己”,注重和真山真水进行自然而然的精神交流。这种现象出现的主要原因是( )

A.经济繁荣发展 B.绘画题材变化

C.绘画技法成熟 D.理学逐渐盛行

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [由“从自然中汲取绘画元素和感悟”“以形写神”“寻找‘理法’”“将自己的情感融入自然山水中”“注重和真山真水进行自然而然的精神交流”可得,宋朝画家力图通过绘画作品来寻求理,来体现人的情感和精神追求,这是由于理学发展和逐渐盛行,追求人的自我修养成为一股思潮,从而影响到了绘画,故选D项;经济繁荣发展是导致绘画不断发展的物质基础,但不是导致绘画“以形写神”现象的主要原因,排除A项;题干所述强调画家对精神方面的追求,通过绘画表达人的精神需求,这与绘画题材变化不属于同一范畴,排除B项;题干所述是宋代绘画体现出“以形写神”的典型特征,这不属于绘画技法,而属于绘画的观念,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

6.(2024·湖南怀化模拟)王阳明曾对弟子说:人皆有良知,圣人之学,就是致此良知……虽是愚人,只要他肯致良知,就和圣人无异。“此良知所以为圣愚而同具备,而皆可为尧舜者,以此也。”这一说法( )

A.隐含着一定的平等观念

B.在社会上引发很大震动

C.沉重地打击了君主专制

D.体现出其对儒学的批判

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据材料“人皆有良知……愚人……就和圣人无异”可知,王阳明主张人皆有良知,普通人只要肯致良知就和圣人无异,这种“人人皆可为尧舜”的思想隐含着一定的平等观念,故选A项;明朝后期以李贽为代表的一些思想家提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准,在社会上引起了很大震动,与王阳明不符,排除B项;明末清初进步思想家提出了批判君主专制的思想,王阳明维护君主专制,排除C项;王阳明的心学思想仍然属于儒家思想的范畴,是对儒学的发展而非否定和批判,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

7.(2024·湖北黄冈一模)北宋大儒张载提出“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。南宋理学集大成者朱熹认为“既致知,又须力行。若致知,而不力行,与不知同”。两者的共同点是( )

A.力图唤醒内心的良知,为君主服务

B.蔑视权威和教条,坚持民主与自由

C.捍卫儒家尊严,争得更高社会地位

D.强调责任与担当,为社会现实服务

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料可知,理学家继承了儒家积极入世的人生价值观,强调责任与担当,为社会现实服务,故选D项;唤醒内心的良知是心学的理论,与材料中理学家的身份不符,排除A项;明末李贽的思想蔑视权威和教条,封建专制统治之下的两宋时期并未出现民主和自由的社会思潮,因此,“坚持民主与自由”的说法与史实不符,排除B项;张载和朱熹均从人与社会的关系入手,建立起儒家的伦理秩序,因此,“捍卫儒家尊严,争得更高社会地位”的说法与二人学说的思想精髓不符,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

8.(2024·河北保定二模)宋代清俗的风气,不只见于传统诗文中,也见于书法、绘画、文物收集鉴赏、园林、茶艺、琴、棋等文化艺术活动与日常生活雅事中。作为左右时代风气的文化精英,文人士大夫心中大多有一把衡量雅俗的尺子,并以之规范自己的言行。这反映出宋代士人( )

A.具有强烈的文化使命感 B.极力反对商品经济发展

C.积极重构儒学思想体系 D.试图重建门阀政治格局

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [宋代士人作为文化精英,不仅以“雅俗的尺子”规范自己的言行,还引领时代风气,引领社会文化向高雅发展,体现出强烈的文化使命感,故选A项;“极力反对商品经济发展”不符合题意、史实,排除B项;“积极重构儒学思想体系”不符合题意,与材料侧重宋代士人崇尚高雅相悖,排除C项;“试图重建门阀政治格局”不符合史实,宋代人们不再关心祖先名望、门第观念,而以当下政治、经济地位为重,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

9.(2024·广东揭阳模拟)李贽提出了“夫私者,人也”的命题。顾炎武说,“天下之人,各怀其家,各私其子,其常情也”,“人之有私,因情之所不能免矣”。据此可推知,这些看法( )

A.体现了个人权利意识的觉醒

B.借鉴了明清鼎革进程的教训

C.凸显出经世致用思潮的效果

D.动摇了封建君主专制的基础

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据材料并结合所学知识可知,明末清初进步思想家李贽、顾炎武认为私心私欲是人的天性,肯定人的自然欲求,反对理学对人性的过分压抑,体现了个人权利意识的觉醒,促进了思想解放,故选A项;明末清初进步思想家借鉴明清鼎革进程的教训,批评君主专制制度和空疏的学风,与人的私心和私欲没有直接关系,排除B项;经世致用主张走出家门,到实践中求真知,力求解决国计民生的现实问题,针对的是空疏学风,排除C项;结合所学知识可知,明末清初进步思想家李贽、顾炎武的思想并没有动摇封建君主专制的基础,没有促进社会转型,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

10.(2024·山东青岛三模)康熙统治期间,继续沿用八旗制度,定期举行木兰秋狝;提倡理学,重用徐乾学、李光地、熊赐履等理学名臣;任用南怀仁等西方传教士,甚至授意传教士写信给教皇选拔具有天文、律吕、算法、画工、内科、外科等学问的传教士来中国效力。这反映了康熙时期( )

A.博采众长的治国理念 B.兼容并蓄的社会气象

C.满汉一家的民族关系 D.四方来朝的外交局面

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料可知,沿用八旗制度体现了康熙对满洲传统的尊重;提倡理学并重用理学名臣展示了其对汉文化的接纳与推崇;同时,任用西方传教士并寻求具有各种学问的传教士来中国,反映了其对西方知识的开放态度。这些举措共同体现了康熙时期兼容并蓄的社会气象,既有对传统的维护,也有对新知的探求,故选B项;康熙的做法体现了博采众长,但这一表述更侧重于治国策略方面,而题干描述不仅限于治国,还涉及文化和知识的多元接纳,排除A项;满汉一家的民族关系只是康熙政策的一个方面,而题干中还明确提到了与西方传教士的交往,这一内容超出了满汉关系的范畴,排除C项;四方来朝的外交局面更多强调的是外交上的从属关系,而题干中康熙的举措更多体现的是文化与知识层面的交流与融合,与外交局面的描述不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

11.(2024·福建泉州三模)中华文化圈的形成伴随着农耕文明的发展与传播,向外传播的主要是粟、黍、丝绸、瓷器、造纸术、印刷术等。古代中国的历代政治疆域基本上都小于文化上中国的范围。这体现了中华文明( )

A.侧重经济交流 B.崇尚和平交往

C.凸显对外开放 D.强调多元互鉴

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料信息并结合所学知识可知,中国的文化输出,更多地体现出中国文化本身的包容性和影响力,并非强行传播,反映出的是对和平交往的尊重和追求,故选B项;中华文化圈的形成并不只是经济交流,而是包含文化、思想、习俗等多方面的交流和传播,排除A项;中国向外传播的主要是农耕文明,这一过程不是对外开放的产物,而是自然发生的文化传播,凸显对外开放是近代中国以后的情况,排除C项;多元互鉴需要各方的文化都有所贡献,相互交流,但是材料中的情况主要是中国的文化向外传播,而不是其他文化向中国传播,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

12.在唐代,中原政权向一些周边政权赐书,唐太宗曾赐《吉凶礼要》等给新罗,唐玄宗曾赐《毛诗》《礼记》《左传》等给吐蕃。新罗、吐蕃与唐朝往来频繁,多次派遣贵族子弟到长安求学。这( )

A.实现了中央对边疆的有效管辖

B.维护了宗藩关系长期稳定

C.体现了羁縻政策取得明显成效

D.反映了儒家文化的吸引力

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料“唐代……向一些周边政权赐书”得出唐代扩大影响力的方式为传播文化,结合所学知识可知,《吉凶礼要》《毛诗》《礼记》《左传》均是关于儒家典章礼仪和文化的书籍,故选D项;结合所学知识可知,新罗是朝鲜半岛的古国之一,不属于唐朝时期管辖的边疆地区,排除A项;吐蕃并非藩属国,排除B项;结合所学知识可知,羁縻政策是用军事政治施加压力和物质利益加以抚慰的民族政策,与材料主旨不符,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

二、非选择题:共14分。

13.(2024·广东广州模拟)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一 “公事毕然后敢治私事。”

——《孟子·滕文公上》

“夫立法令者以废私也,法令行而私道废矣。”

——《韩非子·诡使》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

“五官殊职,君不私,故国治。”

——《庄子·则阳》

“举公义,辟私怨。”

——《墨子·尚贤上》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

材料二 程朱理学把“公”视为自然天理,“私”视为人之私欲。程颢《定性书》中认为人被自私蒙蔽了心性,就不能适应天道,如果能用“廓然大公”的天地自然之心来取代自己的私心,就能“物来而顺”。对此,朱熹进一步说:“胜私欲而复于礼”“日日克之,不以为难,则私欲净尽,天理流行,而仁不可胜用矣。”“克去己私以复乎礼,则私欲不留。”“不违仁,只是无纤毫私欲;少有私欲,便是不仁。”

——摘编自苑秀丽《论儒家公私观的基本特点》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(1)概括指出春秋战国时期诸子“公私观”的共同之处,并分析这一话题被关注的主要原因。(8分)

(2)评析程朱理学的公私观。(6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[解析] 第(1)问,第一小问,根据材料一“公事毕然后敢治私事”“夫立法令者以废私也”“君不私,故国治”“举公义,辟私怨”可知,先公后私(立公灭私)。第二小问,结合所学知识,从经济、政治和思想等角度分析得出,春秋战国时期,井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐渐形成,土地公私关系引发关注;分封制逐渐崩溃,政治权力逐渐集中,诸子借助公私观表达不同的治国理念;百家争鸣局面形成,诸子针对当时社会现实问题,通过公私观提出各自的道德观。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

第(2)问,首先需要先分析再评价。分析:根据材料二“程朱理学把‘公’视为自然天理,‘私’视为人之私欲”“则私欲净尽,天理流行”可知,程朱理学的公私观继承了先秦儒家的公私观,认为应该立公灭私,并将公私与天理、私欲联系起来。评价:根据材料二“克去己私以复乎礼,则私欲不留”“少有私欲,便是不仁”及所学知识从积极和消极两方面进行评价得出,这种公私观充分发挥了儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用,大公无私成为中国社会主流意识;舍义取利成为中华民族的性格,但其宣扬的封建礼教,束缚了人们的精神世界。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[答案] (1)共同之处:先公后私(立公灭私)。(2分)

原因:春秋战国时期,井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐渐形成,土地公私关系引发关注;分封制逐渐崩溃,政治权力逐渐集中,诸子借助公私观表达不同的治国理念;百家争鸣局面形成,诸子针对当时社会现实问题,通过公私观提出各自的道德观。(6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(2)程朱理学的公私观继承了先秦儒家的公私观,认为应该立公灭私,并将公私与天理、私欲联系起来。(2分)这种公私观充分发挥了儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用,大公无私成为中国社会主流意识;舍义取利成为中华民族的性格,(2分)但其宣扬的封建礼教,束缚了人们的精神世界。(2分)

谢 谢 !

选择性必修3

第十五单元 文化交流与传播

第十五单元 文化交流与传播

源远流长的中华文化:勤劳智慧的中华民族创造了博大精深的中华文化。中华优秀传统文化是中华民族不断前行过程中最深层、最持久的力量,它在与外来文化的交流中不断发展、升华,也促进了世界文明的发展,展示出其世界意义。

丰富多样的世界文化:在中华文化形成和发展的同时,世界其他地区也形成和发展起多姿多彩的地域文化。欧亚大陆在交流、融合的基础上发展出了东西各具特色的地区文化,美洲则独立发展起印第安文化。

第十五单元 文化交流与传播

人口迁徙、文化交融与认同:古代游牧民族的几次大迁徙和近代欧洲人的殖民扩张带来了亚欧大陆和美洲及大洋洲的文化重构,形成了新的文化认同。现代移民社会面临着文化认同的新课题。人口迁徙与文化认同既是多样文化广泛接触、交流与传播的历程,又是不同文化交融的过程。

商路、贸易与文化交流:商路的开辟对促进文化交流发挥了重要作用。丝绸之路成为东西方交流的重要象征。近代以来,全球贸易网逐步形成,促进了各国的文化交流。各国文化传播到世界其他地区,并在不断交流、借鉴中向前发展。

第十五单元 文化交流与传播

战争与文化交锋:战争带给人类深重的灾难,但又在客观上造成了不同文化的碰撞与交锋。人们在认知外来文化和反思本土文化的精神阵痛中,或被动或主动地对文化进行选择与重构,促进了人类文化的交融与发展。

文化的传承与保护:文化的传承与保护,最初以口头传说和史诗的形式出现。其后,学校、书籍,以及图书馆、博物馆等逐渐发展成为其主要载体。文化遗产对维护世界文化多样性和创造性有着重要意义,世界各国采取了种种措施,以保护全人类的共同财富。

第十五单元 文化交流与传播

第51讲

源远流长的中华文化

第十五单元 文化交流与传播

1.了解中华优秀传统文化的内涵。

2.从人类文明发展和世界文化交流的角度认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

学什么 必备知识 教材融会 落实基础性

知识点一 中华优秀传统文化的内涵与特点

1.中华文化的发展历程

阶段 时间 概况

起源 上古 (1)地点:黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域、北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北

(2)特征:________

多元一体

阶段 时间 概况

奠基 春秋战国 血缘认同、________初步形成;“________”

形成 秦汉 (1)秦朝:推崇法家学说

(2)汉朝:汉武帝________,确立儒学的正统地位

创新 发展 魏晋至 隋唐 儒、佛、道交汇融通,唐朝佛学繁荣,_______

_____受到挑战

宋代 ____形成

文化认同

百家争鸣

尊崇儒术

传统

儒学

理学

阶段 时间 概况

衰落 明清之际 批判理学,倡导________

清朝前期 康雍乾时期,______钳制思想

转型 鸦片战争后 ________逐渐成为潮流

新文化运动 __________成为追求的价值目标

复兴 五四运动后 __________广泛传播,并与中国实际相结合

经世致用

文字狱

救亡图存

科学与民主

马克思主义

2.中华优秀传统文化的内涵、特点和价值

内涵 (1)重视以人为本

(2)崇尚天人合一,道法自然

(3)提倡爱国,追求家国情怀

(4)崇德尚贤,推崇天下为公

(5)崇尚自强不息,厚德载物

(6)主张和而不同

特点 本土化;多样性;______;凝聚性;连续性

价值 (1)中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力

(2)中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步

包容性

知识点二 中华文化的世界意义

1.中华文化在交流中发展

佛教传播 两汉之际 传入

魏晋南北朝 兴盛

隋唐时期 完成本土化

宋明时期 ____形成

理学

西学东渐 明末 清初 (1)明末,______等带来新知识

(2)《________》《泰西水法》等被译介到中国

(3)17世纪,______招揽人才来到中国

19世纪 中叶 林则徐和魏源等提出“________________”

利玛窦

几何原本

清政府

师夷之长技以制夷

西学东渐 19世纪 60年代 近代西方的工程技术、科学理论以及________等内容,展现在国人面前

19世纪末 20世纪初 西方资产阶级学说在中国传播

1915年 以后 __________思想;__________开始传播

社会改革

民主与科学

马克思主义

2.中华文化对世界的影响

地域 文化 时间 表现

亚洲 文字 公元前4世纪 -公元3世纪 ____传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚

儒学 3—5世纪 在东亚和东南亚等地区流行

制度 7世纪 ____和____基本模仿____

其它 14、15世纪 (1)________和思想文化在琉球传播

(2)__________扩大并加深了中华文化的影响

汉字

朝鲜

日本

中国

生产技术

郑和下西洋

地域 文化 时间 表现

欧洲 四大 发明 8世纪以后 (1)造纸术对欧洲起了重要作用

(2)火药推动了欧洲________的发展

(3)指南针推动了______时代的到来

(4)______推动了________运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步

儒学 16—18世纪 欧洲出现“中国热”

物质 文化 — 茶、丝绸、瓷器深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚

火药武器

大航海

印刷术

文艺复兴

文化认同

是人们在一个民族共同体中长期共同生活所形成的对本民族最有意义的事物的肯定性体认,核心是对一个民族的基本价值的认同;是凝聚这个民族共同体的精神纽带,是这个民族共同体生命延续的精神基础。

1.阅读教材P4左上角“史料阅读”,思考:材料中的“无产阶级的宇宙观”是指什么?

提示:马克思主义。

2.阅读教材P4下方“史料阅读”,思考:吴兢的论述体现了什么思想?

提示:民本思想。

中国古代民本思想的具体内容

儒家思想的发展历程

近代“中国热”

近代早期,欧洲传教士来到中国,有的还供职于中国宫廷,对中国历史文化比较了解,并将中国历史文化介绍到欧洲。同时,欧洲商人也将大量中国产品如瓷器等运销欧洲。中国文化在欧洲流行开来。一些欧洲人十分欣赏和赞美中国文化,甚至将中国看作世界上理想的国度。不少欧洲哲学家、思想家,如莱布尼茨、伏尔泰等,对中国文化给予了赞扬。

3.阅读教材P9“史料阅读”,该史料说明了什么问题?“徐光启特荐于朝,一时专家治历如魏文魁等,实不及尔”反映了当时部分中国人对待西方文化持怎样的态度?

提示:问题:说明来自欧洲的汤若望精通天文历法,得到清政府的重用,为中国的天文事业作出了贡献,促进了中西方文化的交流。态度:主张以开放的胸怀会通中西文化。

西学东渐

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

中华优秀传统文化蕴含着丰富多彩的内容,这是中华文化多元一体格局的生动阐释。在和外界民族文化的交往中,中华文化不断汲取其优秀部分为己所用,体现出了鲜明的多样性、开放性和包容性。中华优秀传统文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。其以天下为己任的人文情怀和自强不息的奋斗精神,有助于激发人民为建立公正合理的世界新秩序而不断努力。

研什么 关键能力 教考探究 提升综合性

中华优秀传统文化的特点

材料 春秋时,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化发展的源头。汉武帝尊崇儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋玄学兴盛,唐朝佛学繁荣,使传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒、佛、道学说相互渗透,形成吸收佛、道思想阐释儒学的新学派——理学。宋元时期,科技、史学、文化、艺术高度繁荣。明清之际,提倡个性自由的思想出现。清初,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

迁移知识 中华文化在历史发展进程中形成了自身的特质,对当代中国发展具有重要意义。

[思考] 根据材料并结合所学知识,说明中华优秀传统文化的特点。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

导读:材料反映了中华文化以儒家思想为核心,具有传承性、多样性、包容性等特点。

提示:特点:传承性——从春秋战国到明清时期,儒家思想贯穿始终。多样性——古代传统文化领域广阔,有思想、文学、艺术、科技等。包容性——传统文化在历史上不断吸收其他文化,形成新的文化成果。本土性——传统文化根植于中国传统社会。重伦理——传统文化以儒家思想为核心,注重人伦秩序。

史论形成 中华优秀传统文化的特点

(1)本土性:中华文化的起源与发展根植于本土,有着自身的道路和独特的风格。

(2)多样性:中华文化博大精深,多彩多姿,领域广阔,体现了各民族文化的多样性。

(3)包容性:中华文化有着博采众长、海纳百川的文化胸怀,具有很强的包容性。

(4)连续性:中华文化源远流长,绵延不绝,承上启下,不断发展,有顽强的生命力。

中华文化是世界几大原生文化之一,在其形成、发展过程中,不断地借鉴和吸收外来文化,生动体现了中华文化的开放性和包容性。同时,中华文化在向外辐射和传播的过程中,对周边地区,甚至是欧洲也产生了重大影响,为世界文化的丰富贡献了重要力量,促进了世界文明的发展,展示出中华文化的世界意义。

明清的中西交流

材料 明清之际,以传教士为桥梁和纽带的中西文化交流是在平等的条件下进行的一种双向交流。一方面,为了传教的需要,他们将西方的科学文化知识传入中国,一批诸如《几何原本》《同文算指》《远西奇器图说》《火攻挈要》等书的翻译以及世界地图的传入,打开了明朝知识界认识和了解“西学”的窗口,冲击了明朝崇尚空谈的学风,促进了我国传统科学的发展。另一方面,他们又通过传递书信和翻译中国典籍等方式,把中国悠久灿烂的文化介绍给欧洲,中国儒家思想对欧洲18世纪启蒙思潮产生了相当大的影响。

——摘编自林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》

迁移知识 中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。

导读:材料表明明清之际西方传教士在中西文化交流中起到至关重要的作用。

[思考] 根据材料并结合所学知识,指出明清之际中西文化交流的影响。

解答:_____________________________________________________

___________________________________________________________

提示:对中国:冲击了崇尚空谈的学风;促进了传统科学的发展;冲击了“华夏中心”的传统观念。对西方:增进了欧洲民众对中国的认识和了解;影响了欧洲的启蒙思潮。

史论形成 东西方之间文化交流的影响

(1)儒学传入西方,转变了西方思想家的思维模式,对启蒙运动和法国大革命产生重要影响。

(2)中国古代的科技发明传入西方,推动了西方社会的转型。指南针的使用促进了远洋航行,人类迎来了新航路开辟的时代,推动了世界市场的形成;印刷术大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步;火药助推了资产阶级战胜封建贵族,推动了欧洲近代社会转型。

(3)东西方之间的文化交流,有利于促进全球社会的发展和进步。

练什么 真题研析 教考互映 强化应用性

考情微观 中华优秀传统文化的内涵与特点

(2024·河北卷·T1)中华文化的特征

(2024·重庆卷·T1)春秋时期的文化交流

(2024·安徽卷·T3)唐朝文化的特征

(2024·重庆卷·T4)王安石的唯物论思想

(2025·陕晋青宁适应性考试·T2)中华文化的特点

中华文化的世界意义

(2024·广西卷·T6)晚清时期国人对西学的认知

[示例] (2024·河北卷·T1)据考古发掘,距今约9000年前的浙江上山、河南贾湖等遗址,出土了中国特有的制作榫卯结构工具石凿;距今8000至7000年前的浙江跨湖桥、河姆渡等遗址,发现了榫卯木结构建筑。之后,此类建筑在中华大地广泛分布、成为中国最典型的建筑形式之一。这主要体现了,中华文化具有( )

A.本土性和包容性 B.多样性和连续性

C.本土性和连续性 D.多样性和包容性

√

价值引领:本题以浙江上山、河南贾湖等遗址为载体,考查中国传统文化。通过本题,学生可以领略中华传统文化的悠久历史,增强民族自豪感。

逻辑思维:

命题点:中华文化的特点

(2025·陕晋青宁适应性考试·T2)汉代,人们将土木建筑中使用的土坯称为“土墼(jī)”。张骞通西域后,西亚、中亚的土坯制作技术传入内地,中原工匠把借鉴该技术制作出的大土坯称为“胡墼”。在中国北方,许多地方的方言至今仍将这种土坯叫作“胡墼”。这主要体现了中华文化的( )

A.凝聚性 B.包容性

C.多样性 D.连续性

√

一、迁移教材边角知识创设情境

教材情境 教材P3史料阅读。

1.《礼记·乐记》记载:“乐者,天地之和也。礼者,天地之序也。和,故百物皆化;序,故群物皆别。”该材料( )

A.证明了宗法文化源远流长 B.表达以德治国的政治理想

C.阐述了封建统治的合理性 D.强调秩序与和谐二者统一

√

D [根据材料可知,材料强调礼乐的重要性以及秩序与和谐二者的统一性,D项正确;材料未涉及宗法文化,排除A项;材料未体现以德治国的政治理想,排除B项;材料强调秩序与和谐二者的统一性,没有阐述封建统治的合理性,且“封建统治”也与《礼记·乐记》产生的时代不符,排除C项。]

二、依据教材主干知识创设情境

教材情境 教材P5“中华文化崇尚自强不息,厚德载物。”

2.中国许多大学的校训出自古代文化典籍,如清华大学校训“自强不息,厚德载物”出自《周易》;复旦大学校训“博学而笃志,切问而近思”出自《论语》;中山大学校训“博学、审问、慎思、明辨、笃行”出自《中庸》。这表明( )

A.中华传统文化具有旺盛的生命力

B.高等教育致力于复兴传统文化

C.中国高等院校的价值观多元并包

D.传统儒家思想影响着教育发展

√

A [根据材料可知,中国许多大学的校训出自古代文化典籍,如《周易》《论语》《中庸》等,这表明中华传统文化对现代教育有深远的影响,传统价值追求具有旺盛的生命力,A项正确;材料强调许多大学校训的出处,而非强调高等教育致力于复兴传统文化,排除B项;根据材料可知,这些校训的来源大多是儒家经典,因此材料无法体现多元并包,排除C项;材料中的校训对学生成长起着激励作用,但并未影响整个教育发展,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

课时数智作业(五十一) 源远流长的中华文化

(建议用时:30分钟,总分:50分)

一、选择题:本题共12小题,每小题3分,共36分。

1.(2024·福建宁德三模)4300多年前诞生于黄河中游的陶寺文化,其遗址出土的玉璧、玉琮,是长江下游良渚文化的典型器类;圆点纹、涡纹彩陶可能源于大汶口——龙山文化系统;玉兽面、玉笄等,与江汉平原石家河文化的同类器物相似。这印证了早期中华文明具有( )

A.统一性 B.创新性

C.连续性 D.包容性

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料信息并结合所学知识可知,这些文化特征的相似性和文物类型的传播,反映了古代中华文明在发展过程中各地区文化之间的交流和融合,显示出包容性特征,故选D项;中华文明的统一性指的是中国历史上形成的统一政体和多元一体的国家制度,排除A项;中华文明的创新性是指其不断自我更新、发展和完善的能力,排除B项;中华文明的连续性是指中华文明从古代到现代,尽管经历了多次朝代更迭、民族交融、外来文化冲击和内部变革,但其核心特征和文化传统依然能够延续不断,表现出一种独特的文化连续性和历史传承性,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

2.(2024·山东枣庄模拟)先秦诸子百家在西周“敬天”观念的基础上,形成各具特色的“敬”观念。儒家主张“敬鬼神而远之”,法家主张“尊君敬法”,道家认为“万物将自化”。据此可知,诸子百家( )

A.主动应对社会转型的挑战

B.重塑紧跟时代的道德规范

C.适应兼并战争现实的需要

D.建构内核一致的哲学体系

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [先秦诸子百家在西周“敬天”观念的基础上,形成各具特色的“敬”观念,是从其代表的阶层立场出发主动应对春秋战国时期社会转型的挑战,故选A项;诸子百家的主张不全是适应时代潮流的,所以其各具特色的“敬”观念不能说都是重塑紧跟时代的道德规范,只能说各阶层主动应对的策略,排除B项;法家思想适应了兼并战争现实的需要,但是儒家和道家的思想是在对兼并战争批判的基础上提出的应对策略,排除C项;诸子百家分属于不同的流派,其主张都代表了自己阶层的利益,他们无法建构内核一致的哲学体系,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

3.《管子·四时》中提及,阴阳变化是天地的根本道理,四时运行是阴阳的根本规则,刑德适合四时则生福,违背四时则生祸。君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑。这体现出中华优秀传统文化的内涵是( )

A.崇德尚贤 B.道法自然

C.顺应民意 D.以农为本

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料“刑德适合四时则生福,违背四时则生祸。君王要按时节推行政令,春夏施德,秋冬施刑”可知,刑德符合四时自然规律就会生福,违背四时自然规律则会生祸,君王要按照自然规律推行政令,春夏时期施行德政,秋冬时期施行刑罚,这一思想体现出尊重自然规律、道法自然的道家思想,故选B项;崇德尚贤是指推崇有德行、贤能的人,对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了重要影响,但是与材料内容不符,排除A项;春秋时期管子提出君主治理国家要顺应民意,即尊重百姓的意见,与材料不符,排除C项;以农为本是指重视农业发展,与材料内容不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

4.(2024·山东济宁模拟)春秋时期“齐有彗星”,齐侯以祭祀祛除不祥,晏子说“无益也,祗取诬焉”,认为“祝史之为,无能补也”。面对水灾,百姓祭祀神龙时,子产指出神龙与水灾无关,坚持“吾无求于龙”,不必祭祀。这反映出当时( )

A.礼乐制度受到冲击 B.德治思想成为主流

C.人文意识逐渐萌发 D.祭祀传统遭到背弃

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

C [晏子和子产都对传统的祭祀祈福行为持怀疑态度,更倾向于理性地对待自然灾害和神秘现象。这说明在当时,人们开始关注人的作用和能力,而不是单纯地依赖神灵和祭祀。这种关注人的作用和能力,强调理性思考和实用主义的思想,是春秋时期人文意识逐渐萌发的体现,故选C项;礼乐制度主要目的是维护社会等级秩序和宗法关系以及规范人们的行为和仪式。晏子和子产只是反对进行祭祀祈福,并不能反映出当时礼乐制度受到冲击,排除A项;德治思想是中国古代的治国理论,材料中晏子和子产反对进行祭祀祈福并不属于德治,无法得出“成为主流”的结论,排除B项;晏子和子产只是反对通过祭祀祈福,但并不能说明祭祀传统遭到背弃,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

5.(2024·河南新乡二模)宋朝画家不断从自然中汲取绘画元素和感悟,“以形写神”,在大自然固有形态中寻找“理法”,将自己的情感融入自然山水中,“观物理以察己”,注重和真山真水进行自然而然的精神交流。这种现象出现的主要原因是( )

A.经济繁荣发展 B.绘画题材变化

C.绘画技法成熟 D.理学逐渐盛行

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [由“从自然中汲取绘画元素和感悟”“以形写神”“寻找‘理法’”“将自己的情感融入自然山水中”“注重和真山真水进行自然而然的精神交流”可得,宋朝画家力图通过绘画作品来寻求理,来体现人的情感和精神追求,这是由于理学发展和逐渐盛行,追求人的自我修养成为一股思潮,从而影响到了绘画,故选D项;经济繁荣发展是导致绘画不断发展的物质基础,但不是导致绘画“以形写神”现象的主要原因,排除A项;题干所述强调画家对精神方面的追求,通过绘画表达人的精神需求,这与绘画题材变化不属于同一范畴,排除B项;题干所述是宋代绘画体现出“以形写神”的典型特征,这不属于绘画技法,而属于绘画的观念,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

6.(2024·湖南怀化模拟)王阳明曾对弟子说:人皆有良知,圣人之学,就是致此良知……虽是愚人,只要他肯致良知,就和圣人无异。“此良知所以为圣愚而同具备,而皆可为尧舜者,以此也。”这一说法( )

A.隐含着一定的平等观念

B.在社会上引发很大震动

C.沉重地打击了君主专制

D.体现出其对儒学的批判

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据材料“人皆有良知……愚人……就和圣人无异”可知,王阳明主张人皆有良知,普通人只要肯致良知就和圣人无异,这种“人人皆可为尧舜”的思想隐含着一定的平等观念,故选A项;明朝后期以李贽为代表的一些思想家提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准,在社会上引起了很大震动,与王阳明不符,排除B项;明末清初进步思想家提出了批判君主专制的思想,王阳明维护君主专制,排除C项;王阳明的心学思想仍然属于儒家思想的范畴,是对儒学的发展而非否定和批判,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

7.(2024·湖北黄冈一模)北宋大儒张载提出“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。南宋理学集大成者朱熹认为“既致知,又须力行。若致知,而不力行,与不知同”。两者的共同点是( )

A.力图唤醒内心的良知,为君主服务

B.蔑视权威和教条,坚持民主与自由

C.捍卫儒家尊严,争得更高社会地位

D.强调责任与担当,为社会现实服务

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料可知,理学家继承了儒家积极入世的人生价值观,强调责任与担当,为社会现实服务,故选D项;唤醒内心的良知是心学的理论,与材料中理学家的身份不符,排除A项;明末李贽的思想蔑视权威和教条,封建专制统治之下的两宋时期并未出现民主和自由的社会思潮,因此,“坚持民主与自由”的说法与史实不符,排除B项;张载和朱熹均从人与社会的关系入手,建立起儒家的伦理秩序,因此,“捍卫儒家尊严,争得更高社会地位”的说法与二人学说的思想精髓不符,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

8.(2024·河北保定二模)宋代清俗的风气,不只见于传统诗文中,也见于书法、绘画、文物收集鉴赏、园林、茶艺、琴、棋等文化艺术活动与日常生活雅事中。作为左右时代风气的文化精英,文人士大夫心中大多有一把衡量雅俗的尺子,并以之规范自己的言行。这反映出宋代士人( )

A.具有强烈的文化使命感 B.极力反对商品经济发展

C.积极重构儒学思想体系 D.试图重建门阀政治格局

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [宋代士人作为文化精英,不仅以“雅俗的尺子”规范自己的言行,还引领时代风气,引领社会文化向高雅发展,体现出强烈的文化使命感,故选A项;“极力反对商品经济发展”不符合题意、史实,排除B项;“积极重构儒学思想体系”不符合题意,与材料侧重宋代士人崇尚高雅相悖,排除C项;“试图重建门阀政治格局”不符合史实,宋代人们不再关心祖先名望、门第观念,而以当下政治、经济地位为重,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

9.(2024·广东揭阳模拟)李贽提出了“夫私者,人也”的命题。顾炎武说,“天下之人,各怀其家,各私其子,其常情也”,“人之有私,因情之所不能免矣”。据此可推知,这些看法( )

A.体现了个人权利意识的觉醒

B.借鉴了明清鼎革进程的教训

C.凸显出经世致用思潮的效果

D.动摇了封建君主专制的基础

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

A [根据材料并结合所学知识可知,明末清初进步思想家李贽、顾炎武认为私心私欲是人的天性,肯定人的自然欲求,反对理学对人性的过分压抑,体现了个人权利意识的觉醒,促进了思想解放,故选A项;明末清初进步思想家借鉴明清鼎革进程的教训,批评君主专制制度和空疏的学风,与人的私心和私欲没有直接关系,排除B项;经世致用主张走出家门,到实践中求真知,力求解决国计民生的现实问题,针对的是空疏学风,排除C项;结合所学知识可知,明末清初进步思想家李贽、顾炎武的思想并没有动摇封建君主专制的基础,没有促进社会转型,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

10.(2024·山东青岛三模)康熙统治期间,继续沿用八旗制度,定期举行木兰秋狝;提倡理学,重用徐乾学、李光地、熊赐履等理学名臣;任用南怀仁等西方传教士,甚至授意传教士写信给教皇选拔具有天文、律吕、算法、画工、内科、外科等学问的传教士来中国效力。这反映了康熙时期( )

A.博采众长的治国理念 B.兼容并蓄的社会气象

C.满汉一家的民族关系 D.四方来朝的外交局面

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料可知,沿用八旗制度体现了康熙对满洲传统的尊重;提倡理学并重用理学名臣展示了其对汉文化的接纳与推崇;同时,任用西方传教士并寻求具有各种学问的传教士来中国,反映了其对西方知识的开放态度。这些举措共同体现了康熙时期兼容并蓄的社会气象,既有对传统的维护,也有对新知的探求,故选B项;康熙的做法体现了博采众长,但这一表述更侧重于治国策略方面,而题干描述不仅限于治国,还涉及文化和知识的多元接纳,排除A项;满汉一家的民族关系只是康熙政策的一个方面,而题干中还明确提到了与西方传教士的交往,这一内容超出了满汉关系的范畴,排除C项;四方来朝的外交局面更多强调的是外交上的从属关系,而题干中康熙的举措更多体现的是文化与知识层面的交流与融合,与外交局面的描述不符,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

11.(2024·福建泉州三模)中华文化圈的形成伴随着农耕文明的发展与传播,向外传播的主要是粟、黍、丝绸、瓷器、造纸术、印刷术等。古代中国的历代政治疆域基本上都小于文化上中国的范围。这体现了中华文明( )

A.侧重经济交流 B.崇尚和平交往

C.凸显对外开放 D.强调多元互鉴

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

B [根据材料信息并结合所学知识可知,中国的文化输出,更多地体现出中国文化本身的包容性和影响力,并非强行传播,反映出的是对和平交往的尊重和追求,故选B项;中华文化圈的形成并不只是经济交流,而是包含文化、思想、习俗等多方面的交流和传播,排除A项;中国向外传播的主要是农耕文明,这一过程不是对外开放的产物,而是自然发生的文化传播,凸显对外开放是近代中国以后的情况,排除C项;多元互鉴需要各方的文化都有所贡献,相互交流,但是材料中的情况主要是中国的文化向外传播,而不是其他文化向中国传播,排除D项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

12.在唐代,中原政权向一些周边政权赐书,唐太宗曾赐《吉凶礼要》等给新罗,唐玄宗曾赐《毛诗》《礼记》《左传》等给吐蕃。新罗、吐蕃与唐朝往来频繁,多次派遣贵族子弟到长安求学。这( )

A.实现了中央对边疆的有效管辖

B.维护了宗藩关系长期稳定

C.体现了羁縻政策取得明显成效

D.反映了儒家文化的吸引力

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

D [根据材料“唐代……向一些周边政权赐书”得出唐代扩大影响力的方式为传播文化,结合所学知识可知,《吉凶礼要》《毛诗》《礼记》《左传》均是关于儒家典章礼仪和文化的书籍,故选D项;结合所学知识可知,新罗是朝鲜半岛的古国之一,不属于唐朝时期管辖的边疆地区,排除A项;吐蕃并非藩属国,排除B项;结合所学知识可知,羁縻政策是用军事政治施加压力和物质利益加以抚慰的民族政策,与材料主旨不符,排除C项。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

二、非选择题:共14分。

13.(2024·广东广州模拟)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一 “公事毕然后敢治私事。”

——《孟子·滕文公上》

“夫立法令者以废私也,法令行而私道废矣。”

——《韩非子·诡使》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

“五官殊职,君不私,故国治。”

——《庄子·则阳》

“举公义,辟私怨。”

——《墨子·尚贤上》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

材料二 程朱理学把“公”视为自然天理,“私”视为人之私欲。程颢《定性书》中认为人被自私蒙蔽了心性,就不能适应天道,如果能用“廓然大公”的天地自然之心来取代自己的私心,就能“物来而顺”。对此,朱熹进一步说:“胜私欲而复于礼”“日日克之,不以为难,则私欲净尽,天理流行,而仁不可胜用矣。”“克去己私以复乎礼,则私欲不留。”“不违仁,只是无纤毫私欲;少有私欲,便是不仁。”

——摘编自苑秀丽《论儒家公私观的基本特点》

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(1)概括指出春秋战国时期诸子“公私观”的共同之处,并分析这一话题被关注的主要原因。(8分)

(2)评析程朱理学的公私观。(6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[解析] 第(1)问,第一小问,根据材料一“公事毕然后敢治私事”“夫立法令者以废私也”“君不私,故国治”“举公义,辟私怨”可知,先公后私(立公灭私)。第二小问,结合所学知识,从经济、政治和思想等角度分析得出,春秋战国时期,井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐渐形成,土地公私关系引发关注;分封制逐渐崩溃,政治权力逐渐集中,诸子借助公私观表达不同的治国理念;百家争鸣局面形成,诸子针对当时社会现实问题,通过公私观提出各自的道德观。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

第(2)问,首先需要先分析再评价。分析:根据材料二“程朱理学把‘公’视为自然天理,‘私’视为人之私欲”“则私欲净尽,天理流行”可知,程朱理学的公私观继承了先秦儒家的公私观,认为应该立公灭私,并将公私与天理、私欲联系起来。评价:根据材料二“克去己私以复乎礼,则私欲不留”“少有私欲,便是不仁”及所学知识从积极和消极两方面进行评价得出,这种公私观充分发挥了儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用,大公无私成为中国社会主流意识;舍义取利成为中华民族的性格,但其宣扬的封建礼教,束缚了人们的精神世界。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

[答案] (1)共同之处:先公后私(立公灭私)。(2分)

原因:春秋战国时期,井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐渐形成,土地公私关系引发关注;分封制逐渐崩溃,政治权力逐渐集中,诸子借助公私观表达不同的治国理念;百家争鸣局面形成,诸子针对当时社会现实问题,通过公私观提出各自的道德观。(6分)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

10

11

12

13

(2)程朱理学的公私观继承了先秦儒家的公私观,认为应该立公灭私,并将公私与天理、私欲联系起来。(2分)这种公私观充分发挥了儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用,大公无私成为中国社会主流意识;舍义取利成为中华民族的性格,(2分)但其宣扬的封建礼教,束缚了人们的精神世界。(2分)

谢 谢 !

同课章节目录