05 中外历史纲要(上) 第一单元 单元提升1 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 05 中外历史纲要(上) 第一单元 单元提升1 课件-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 14:42:42 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

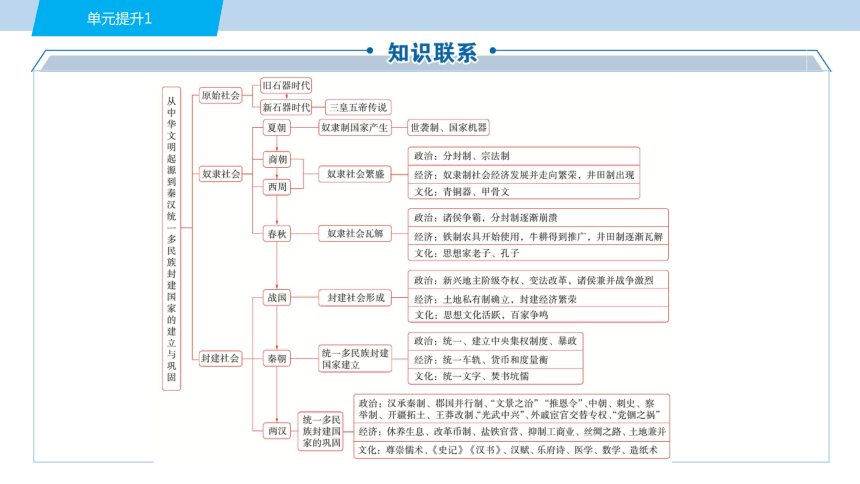

中外历史纲要(上)

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

单元提升1

线索一 周秦之际国家治理的六大变化

1.权力变革:由分散到集中。由周天子权力的尚未高度集中到秦朝专制独裁的“皇帝制”。

2.地方权力:由独立到集权。由独立性较强的分封诸侯国到集权于中央的郡县。

3.政治体制:由贵族政治到官僚政治。由商周时期的世袭贵族到秦朝皇帝任命官员,从而形成官僚政治。

4.权力主体:由贵族到官僚。国家权力由商周时期的世袭贵族把持到秦朝由皇帝任命的职业官僚掌握。

5.选官制度:皇帝任免调遣并有任期限制的选官制(军功爵制)取代了世袭的世卿世禄制度。

6.文书政治:各级官僚机构以文书行政,有严密的文书行政管理制度,建立以邮驿为中心的文书传送系统,并形成了严密的行政管理制度,保证了皇帝和中央的政令能够传送到全国各地,从而提高了国家的治理能力。

[针对训练]

1.(2024·江西抚州二模)阅读材料,完成下列要求。

材料 中国政制由“质胜于文”进至“文胜于质”,达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。仲尼夫子称颂西周为“郁郁乎文哉”,绝不为过。今日看来西周政治显然有浓厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制,“部族民主”和联邦“共和”的成分也隐约可辨。此类政制均与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

集权与分权乃是一切国家权力统治必难避开的两极,相反而相成,犹如广阔光系的两极。向心力与离心力构成一种弹性张力,仅执其一端,必偏执僵硬而丧失生机活力。以此言之,“郡县”与“封建”所包含的政治学意义,细究其潜在的权力资源,远远超越我们看到的具体历史,它具有更复杂、更值得研讨的许多内涵,需要我们去体味。

——摘编自王家范《中国历史通论》

(1)根据材料并结合所学知识,简要概括周秦之间为“天下一大变局”的具体表现。

(2)根据材料并结合所学知识,试论分封制与郡县制的利弊。

[解析] 第(1)问,根据材料“今日看来西周政治显然有浓厚的贵族色彩,而‘共主’名义下的地方分权体制,‘部族民主’和联邦‘共和’的成分也隐约可辨。此类政制均与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明”并结合所学知识可知,由贵族政治转变为官僚政治;由部族国家转变为地域国家;由“天下共主”的天子制转变为“个人独制”的皇帝制度;由地方分权的分封制转变为中央集权

的郡县制。

第(2)问,根据材料“而‘共主’名义下的地方分权体制,‘部族民主’和联邦‘共和’的成分也隐约可辨。此类政制均与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明”并结合所学知识可知,分封制的有利之处在于扩大西周统治疆域,有助于形成华夏认同的观念和文化的交流。但是根据所学知识可知,分封制下诸侯在自己的领地内拥有较大的权力,因此受封诸侯独立性强,易造成分裂割据的局面。根据材料“集权与分权乃是一切国家权力统治必难避开的两极,相反而相成,犹如广阔光系的两极。向心力与离心力构成一种弹性张力,仅执其一端,必偏执僵硬而丧失生机活力”并结合所学知识可知,郡县制的积极作用是加强了中央集权,有助于维护多民族国家的统一;但是根据所学知识可知,郡县制下容易造成体制僵化和效率低下,影响地方的积极性和自主性。(其他言之成理亦可)

[答案] (1)由贵族政治转变为官僚政治;由部族国家转变为地域国家;由“天下共主”的天子制转变为“个人独制”的皇帝制度;由地方分权的分封制转变为中央集权的郡县制。(任意三点)

(2)分封制:利——扩大西周统治疆域,有助于形成华夏认同的观念和文化的交流;弊——受封诸侯独立性强,易造成分裂割据的局面。郡县制:利——加强了中央集权,有助于维护多民族国家的统一;弊——造成体制僵化和效率低下,影响地方的积极性和自主性。(其他言之成理亦可)

线索二 春秋战国时期社会转型的表现

(1)土地制度:从井田制到封建土地私有制。鲁国“初税亩”、商鞅变法等逐步确立起封建土地私有制。

(2)经济模式:从奴隶制的集体耕作到小农经济模式,逐步确立封建专制主义中央集权的经济基础。

(3)经济政策:从“工商食官”到“重农抑商”。春秋战国时期私营手工业和大商人出现,商鞅变法推行“重农抑商”政策。

(4)军事制度:春秋以前国人当兵,野人不当兵。进入春秋战国时期,各国开始建立普遍征兵制,军队开始成为君主直接控制的国家军队。

(5)户籍制度:编户齐民制出现。编户齐民是新制度之下国家对全国财产赋税和人力控制的有效方法。

(6)选官制度:由贵族世代垄断高官的世官制到任贤使能、因功受赏的新制度。

[针对训练]

2.(2024·广西河池模拟)阅读材料,回答问题。

材料 在夏、商政治遗产的基础上,西周以血缘为纽带,在强调周天子天下共主地位的前提下分封诸侯。西周时期形成了以“天下”“禹迹”为核心的疆域认同。在“天下”范围内,正统或共主地位成为历代王朝的共同追求。中国古代的正统思想最初体现为天命观。西周铭文及《诗经》《尚书》,皆称文王、武王“受命”。“受命”的关键是敬德保民,天命所归必是民心所向。春秋时期,诸侯亦可称先祖“受命”,“天命”不再是周天子专利。周人自称

“我有夏”“我区夏”,追慕夏人所奠定的文化传统。春秋时期,中原诸侯亦以“诸夏”自居,齐桓公打出“尊王攘夷”的旗号,管仲也强调“诸夏亲昵,不可弃也”。面对春秋战国混乱的秩序,齐桓公“一匡天下”,楚庄王问鼎中原,皆有一统天下之志。兼并战争带来连锁反应。战国七雄纷纷变法图强。变法的主题不外乎强化君主集权、尊贤、尚法、富国、强兵。在时代巨变中中央集权已呼之欲出。春秋战国商业空前繁荣,商人活跃于各诸侯国间,促进了不同区域间的商品贸易。无论是中原诸国还是与“蛮夷戎狄”杂处

的秦、楚、吴、越等,都继承了商周以来的汉字系统、文化典籍和礼乐文明。各区域文化的多样性和统一性,极大地促进了中华文明的融合与扩大。

——摘编自陈民镇《“定于一”是春秋战国的基本走向》

根据材料,围绕“春秋战国社会转型”自拟一个恰当的论题,并运用所学中国古代史的相关知识进行简要阐述。(论题明确,史实准确,史论结合,逻辑清晰)

[解析] 首先,根据设问要求,围绕“春秋战国社会转型”,提炼论题。根据材料“春秋战国混乱的秩序”“兼并战争带来连锁反应”“战国七雄纷纷变法图强”“春秋战国商业空前繁荣”“各区域文化的多样性和统一性,极大地促进了中华文明的融合与扩大”等信息,结合中国古代史知识,可以提炼论题为:社会生产力的发展推动春秋战国社会转型。其次,围绕论题“社会生产力的发展推动春秋战国社会转型”,结合中国古代史相关知识,以春秋战国时期为例,从政治、经济、思想文化、华夏认同的角度进行详细阐述说明,如:春秋战国时期,随着铁器和牛耕的推广,生产工具得到改进,生产力水平得到提高,必然会推动社会的前进;再加上旧的

社会制度不再适应新的生产力的发展,必须进行社会改革,推动春秋战国社会转型。在政治上,诸侯争霸战争破坏了奴隶制的旧秩序,随着新兴地主阶级力量的壮大,他们在各诸侯国先后开展了变法运动,新的封建制度建立起来。在经济上,铁器的使用和牛耕的推广,生产力的飞跃引起了生产关系的革命,井田制(公田)逐渐为封建土地私有制所取代。在思想上,经济的发展,推动了科学技术的进步;社会的变革,促成了思想的空前活跃和文学艺术的繁荣,出现“百家争鸣”的繁荣景象。在华夏认同上,宗法分封制遭到破坏,周王室衰落,周王的实际控制能力减弱,华夏认同观念产生,各区域文化的多样性和统一性,极大地促进了中华文明的融合与扩大。最后,

对论题进行总结升华,再次说明论题的准确性,如:综上所述,社会生产力的发展推动春秋战国社会由奴隶制向封建制转型,同时也促进人类社会的不断进步。开放性试题,言之有理即可。

[答案] 示例

论题:社会生产力的发展推动春秋战国社会转型。

阐述:春秋战国时期,随着铁器和牛耕的推广,生产工具得到改进,生产力水平得到提高,必然会推动社会的前进;再加上旧的社会制度不再适应新的生产力的发展,必须进行社会改革,推动春秋战国社会转型。

在政治上,诸侯争霸战争破坏了奴隶制的旧秩序,随着新兴地主阶级力量的壮大,他们在各诸侯国先后开展了变法运动,新的封建制度建立起来。在经济上,铁器的使用和牛耕的推广,生产力的飞跃引起了生产关系的革命,井田制(公田)逐渐为封建土地私有制所取代。在思想上,经济

的发展,推动了科学技术的进步;社会的变革,促成了思想的空前活跃和文学艺术的繁荣,出现“百家争鸣”的繁荣景象。在华夏认同上,宗法分封制遭到破坏,周王室衰落,周王的实际控制能力减弱,华夏认同观念产生,各区域文化的多样性和统一性,极大地促进了中华文明的融合与扩大。

综上所述,社会生产力的发展推动春秋战国社会由奴隶制向封建制转型,同时也促进人类社会的不断进步。

线索三 “汉承秦制,有所损益”

(1)“汉承秦制”

“秦制” “汉承”

专制主义中央集权制度 皇帝制度和三公九卿制

监察制 中央继续设御史大夫。为加强对地方的控制,汉武帝时实施刺史制度,监察郡国等地方高官;东汉时刺史地位进一步提高,后成为地方长官,掌军政

郡县制 郡守、县令的任免权归皇帝

田租、户赋、 徭役、兵役制 西汉发展为编户制度,以加强对人民的管理和控制

(2)“有所损益”

秦制 汉对秦制的“损益”

赋税、兵役、徭役沉重 汉初采取“与民休息”政策

法律严酷 汉文帝减轻刑罚,约法省禁

“焚书坑儒” 西汉尊崇儒术,儒家思想逐渐成为封建社会的统治思想

在全国推行郡县制 汉初采取“郡国并行制”。到汉武帝时期,解决了王国问题,汉朝实现州、郡、县三级管理制度体系

[针对训练]

3.制度创新是人类社会发展进步的重要体现。我国古代政治制度的创新,反映了中华民族管理国家的智慧。阅读下列材料,回答问题。

材料一 郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,然后才能成为政体的直接参与者。

——摘编自《文史纵横》2009年第3期

材料二 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代。在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝固然采取过某些权宜性的措施,但对制度的变革与创新显然更为重视。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料一,指出郡县制取代分封制的实质,并结合所学知识分析秦推行郡县制的影响。

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝时期“制度变革与创新”的表现。

[解析] 第(1)问,第一小问,根据材料一“郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制”归纳概括。第二小问,结合所学知识,从加强中央集权、对后世地方行政的影响等方面分析。

第(2)问,提取材料二中的关键信息“协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域”归纳出答题角度,即中央与地方的关系、皇权与相权的关系、官僚的管理、经济发展,结合所学知识加以分析作答。

[答案] (1)实质:从贵族政治到官僚政治。影响:实现中央对地方的垂直管理,加强了中央集权;维护了国家的统一;对后世影响深远,形成了后世地方行政制度的基本模式。

(2)表现:为加强皇权,削弱丞相权力,汉武帝设立直接为皇帝所掌控的中朝;将全国划分为13个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察;颁布“推恩令”,成功削弱了诸侯王的势力;推行察举制;实行盐铁官营;改革币制,将铸币权收归中央;推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入,平抑物价;抑制工商业者,向他们征收财产税。

谢 谢 !

中外历史纲要(上)

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

单元提升1

线索一 周秦之际国家治理的六大变化

1.权力变革:由分散到集中。由周天子权力的尚未高度集中到秦朝专制独裁的“皇帝制”。

2.地方权力:由独立到集权。由独立性较强的分封诸侯国到集权于中央的郡县。

3.政治体制:由贵族政治到官僚政治。由商周时期的世袭贵族到秦朝皇帝任命官员,从而形成官僚政治。

4.权力主体:由贵族到官僚。国家权力由商周时期的世袭贵族把持到秦朝由皇帝任命的职业官僚掌握。

5.选官制度:皇帝任免调遣并有任期限制的选官制(军功爵制)取代了世袭的世卿世禄制度。

6.文书政治:各级官僚机构以文书行政,有严密的文书行政管理制度,建立以邮驿为中心的文书传送系统,并形成了严密的行政管理制度,保证了皇帝和中央的政令能够传送到全国各地,从而提高了国家的治理能力。

[针对训练]

1.(2024·江西抚州二模)阅读材料,完成下列要求。

材料 中国政制由“质胜于文”进至“文胜于质”,达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。仲尼夫子称颂西周为“郁郁乎文哉”,绝不为过。今日看来西周政治显然有浓厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制,“部族民主”和联邦“共和”的成分也隐约可辨。此类政制均与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

集权与分权乃是一切国家权力统治必难避开的两极,相反而相成,犹如广阔光系的两极。向心力与离心力构成一种弹性张力,仅执其一端,必偏执僵硬而丧失生机活力。以此言之,“郡县”与“封建”所包含的政治学意义,细究其潜在的权力资源,远远超越我们看到的具体历史,它具有更复杂、更值得研讨的许多内涵,需要我们去体味。

——摘编自王家范《中国历史通论》

(1)根据材料并结合所学知识,简要概括周秦之间为“天下一大变局”的具体表现。

(2)根据材料并结合所学知识,试论分封制与郡县制的利弊。

[解析] 第(1)问,根据材料“今日看来西周政治显然有浓厚的贵族色彩,而‘共主’名义下的地方分权体制,‘部族民主’和联邦‘共和’的成分也隐约可辨。此类政制均与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明”并结合所学知识可知,由贵族政治转变为官僚政治;由部族国家转变为地域国家;由“天下共主”的天子制转变为“个人独制”的皇帝制度;由地方分权的分封制转变为中央集权

的郡县制。

第(2)问,根据材料“而‘共主’名义下的地方分权体制,‘部族民主’和联邦‘共和’的成分也隐约可辨。此类政制均与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明”并结合所学知识可知,分封制的有利之处在于扩大西周统治疆域,有助于形成华夏认同的观念和文化的交流。但是根据所学知识可知,分封制下诸侯在自己的领地内拥有较大的权力,因此受封诸侯独立性强,易造成分裂割据的局面。根据材料“集权与分权乃是一切国家权力统治必难避开的两极,相反而相成,犹如广阔光系的两极。向心力与离心力构成一种弹性张力,仅执其一端,必偏执僵硬而丧失生机活力”并结合所学知识可知,郡县制的积极作用是加强了中央集权,有助于维护多民族国家的统一;但是根据所学知识可知,郡县制下容易造成体制僵化和效率低下,影响地方的积极性和自主性。(其他言之成理亦可)

[答案] (1)由贵族政治转变为官僚政治;由部族国家转变为地域国家;由“天下共主”的天子制转变为“个人独制”的皇帝制度;由地方分权的分封制转变为中央集权的郡县制。(任意三点)

(2)分封制:利——扩大西周统治疆域,有助于形成华夏认同的观念和文化的交流;弊——受封诸侯独立性强,易造成分裂割据的局面。郡县制:利——加强了中央集权,有助于维护多民族国家的统一;弊——造成体制僵化和效率低下,影响地方的积极性和自主性。(其他言之成理亦可)

线索二 春秋战国时期社会转型的表现

(1)土地制度:从井田制到封建土地私有制。鲁国“初税亩”、商鞅变法等逐步确立起封建土地私有制。

(2)经济模式:从奴隶制的集体耕作到小农经济模式,逐步确立封建专制主义中央集权的经济基础。

(3)经济政策:从“工商食官”到“重农抑商”。春秋战国时期私营手工业和大商人出现,商鞅变法推行“重农抑商”政策。

(4)军事制度:春秋以前国人当兵,野人不当兵。进入春秋战国时期,各国开始建立普遍征兵制,军队开始成为君主直接控制的国家军队。

(5)户籍制度:编户齐民制出现。编户齐民是新制度之下国家对全国财产赋税和人力控制的有效方法。

(6)选官制度:由贵族世代垄断高官的世官制到任贤使能、因功受赏的新制度。

[针对训练]

2.(2024·广西河池模拟)阅读材料,回答问题。

材料 在夏、商政治遗产的基础上,西周以血缘为纽带,在强调周天子天下共主地位的前提下分封诸侯。西周时期形成了以“天下”“禹迹”为核心的疆域认同。在“天下”范围内,正统或共主地位成为历代王朝的共同追求。中国古代的正统思想最初体现为天命观。西周铭文及《诗经》《尚书》,皆称文王、武王“受命”。“受命”的关键是敬德保民,天命所归必是民心所向。春秋时期,诸侯亦可称先祖“受命”,“天命”不再是周天子专利。周人自称

“我有夏”“我区夏”,追慕夏人所奠定的文化传统。春秋时期,中原诸侯亦以“诸夏”自居,齐桓公打出“尊王攘夷”的旗号,管仲也强调“诸夏亲昵,不可弃也”。面对春秋战国混乱的秩序,齐桓公“一匡天下”,楚庄王问鼎中原,皆有一统天下之志。兼并战争带来连锁反应。战国七雄纷纷变法图强。变法的主题不外乎强化君主集权、尊贤、尚法、富国、强兵。在时代巨变中中央集权已呼之欲出。春秋战国商业空前繁荣,商人活跃于各诸侯国间,促进了不同区域间的商品贸易。无论是中原诸国还是与“蛮夷戎狄”杂处

的秦、楚、吴、越等,都继承了商周以来的汉字系统、文化典籍和礼乐文明。各区域文化的多样性和统一性,极大地促进了中华文明的融合与扩大。

——摘编自陈民镇《“定于一”是春秋战国的基本走向》

根据材料,围绕“春秋战国社会转型”自拟一个恰当的论题,并运用所学中国古代史的相关知识进行简要阐述。(论题明确,史实准确,史论结合,逻辑清晰)

[解析] 首先,根据设问要求,围绕“春秋战国社会转型”,提炼论题。根据材料“春秋战国混乱的秩序”“兼并战争带来连锁反应”“战国七雄纷纷变法图强”“春秋战国商业空前繁荣”“各区域文化的多样性和统一性,极大地促进了中华文明的融合与扩大”等信息,结合中国古代史知识,可以提炼论题为:社会生产力的发展推动春秋战国社会转型。其次,围绕论题“社会生产力的发展推动春秋战国社会转型”,结合中国古代史相关知识,以春秋战国时期为例,从政治、经济、思想文化、华夏认同的角度进行详细阐述说明,如:春秋战国时期,随着铁器和牛耕的推广,生产工具得到改进,生产力水平得到提高,必然会推动社会的前进;再加上旧的

社会制度不再适应新的生产力的发展,必须进行社会改革,推动春秋战国社会转型。在政治上,诸侯争霸战争破坏了奴隶制的旧秩序,随着新兴地主阶级力量的壮大,他们在各诸侯国先后开展了变法运动,新的封建制度建立起来。在经济上,铁器的使用和牛耕的推广,生产力的飞跃引起了生产关系的革命,井田制(公田)逐渐为封建土地私有制所取代。在思想上,经济的发展,推动了科学技术的进步;社会的变革,促成了思想的空前活跃和文学艺术的繁荣,出现“百家争鸣”的繁荣景象。在华夏认同上,宗法分封制遭到破坏,周王室衰落,周王的实际控制能力减弱,华夏认同观念产生,各区域文化的多样性和统一性,极大地促进了中华文明的融合与扩大。最后,

对论题进行总结升华,再次说明论题的准确性,如:综上所述,社会生产力的发展推动春秋战国社会由奴隶制向封建制转型,同时也促进人类社会的不断进步。开放性试题,言之有理即可。

[答案] 示例

论题:社会生产力的发展推动春秋战国社会转型。

阐述:春秋战国时期,随着铁器和牛耕的推广,生产工具得到改进,生产力水平得到提高,必然会推动社会的前进;再加上旧的社会制度不再适应新的生产力的发展,必须进行社会改革,推动春秋战国社会转型。

在政治上,诸侯争霸战争破坏了奴隶制的旧秩序,随着新兴地主阶级力量的壮大,他们在各诸侯国先后开展了变法运动,新的封建制度建立起来。在经济上,铁器的使用和牛耕的推广,生产力的飞跃引起了生产关系的革命,井田制(公田)逐渐为封建土地私有制所取代。在思想上,经济

的发展,推动了科学技术的进步;社会的变革,促成了思想的空前活跃和文学艺术的繁荣,出现“百家争鸣”的繁荣景象。在华夏认同上,宗法分封制遭到破坏,周王室衰落,周王的实际控制能力减弱,华夏认同观念产生,各区域文化的多样性和统一性,极大地促进了中华文明的融合与扩大。

综上所述,社会生产力的发展推动春秋战国社会由奴隶制向封建制转型,同时也促进人类社会的不断进步。

线索三 “汉承秦制,有所损益”

(1)“汉承秦制”

“秦制” “汉承”

专制主义中央集权制度 皇帝制度和三公九卿制

监察制 中央继续设御史大夫。为加强对地方的控制,汉武帝时实施刺史制度,监察郡国等地方高官;东汉时刺史地位进一步提高,后成为地方长官,掌军政

郡县制 郡守、县令的任免权归皇帝

田租、户赋、 徭役、兵役制 西汉发展为编户制度,以加强对人民的管理和控制

(2)“有所损益”

秦制 汉对秦制的“损益”

赋税、兵役、徭役沉重 汉初采取“与民休息”政策

法律严酷 汉文帝减轻刑罚,约法省禁

“焚书坑儒” 西汉尊崇儒术,儒家思想逐渐成为封建社会的统治思想

在全国推行郡县制 汉初采取“郡国并行制”。到汉武帝时期,解决了王国问题,汉朝实现州、郡、县三级管理制度体系

[针对训练]

3.制度创新是人类社会发展进步的重要体现。我国古代政治制度的创新,反映了中华民族管理国家的智慧。阅读下列材料,回答问题。

材料一 郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,然后才能成为政体的直接参与者。

——摘编自《文史纵横》2009年第3期

材料二 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代。在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝固然采取过某些权宜性的措施,但对制度的变革与创新显然更为重视。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料一,指出郡县制取代分封制的实质,并结合所学知识分析秦推行郡县制的影响。

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝时期“制度变革与创新”的表现。

[解析] 第(1)问,第一小问,根据材料一“郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制”归纳概括。第二小问,结合所学知识,从加强中央集权、对后世地方行政的影响等方面分析。

第(2)问,提取材料二中的关键信息“协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域”归纳出答题角度,即中央与地方的关系、皇权与相权的关系、官僚的管理、经济发展,结合所学知识加以分析作答。

[答案] (1)实质:从贵族政治到官僚政治。影响:实现中央对地方的垂直管理,加强了中央集权;维护了国家的统一;对后世影响深远,形成了后世地方行政制度的基本模式。

(2)表现:为加强皇权,削弱丞相权力,汉武帝设立直接为皇帝所掌控的中朝;将全国划分为13个州部,分设刺史,负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察;颁布“推恩令”,成功削弱了诸侯王的势力;推行察举制;实行盐铁官营;改革币制,将铸币权收归中央;推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入,平抑物价;抑制工商业者,向他们征收财产税。

谢 谢 !

同课章节目录