15 中外历史纲要(上) 第四单元 单元提升4 讲义(教师版)-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 15 中外历史纲要(上) 第四单元 单元提升4 讲义(教师版)-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 438.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

单元提升4

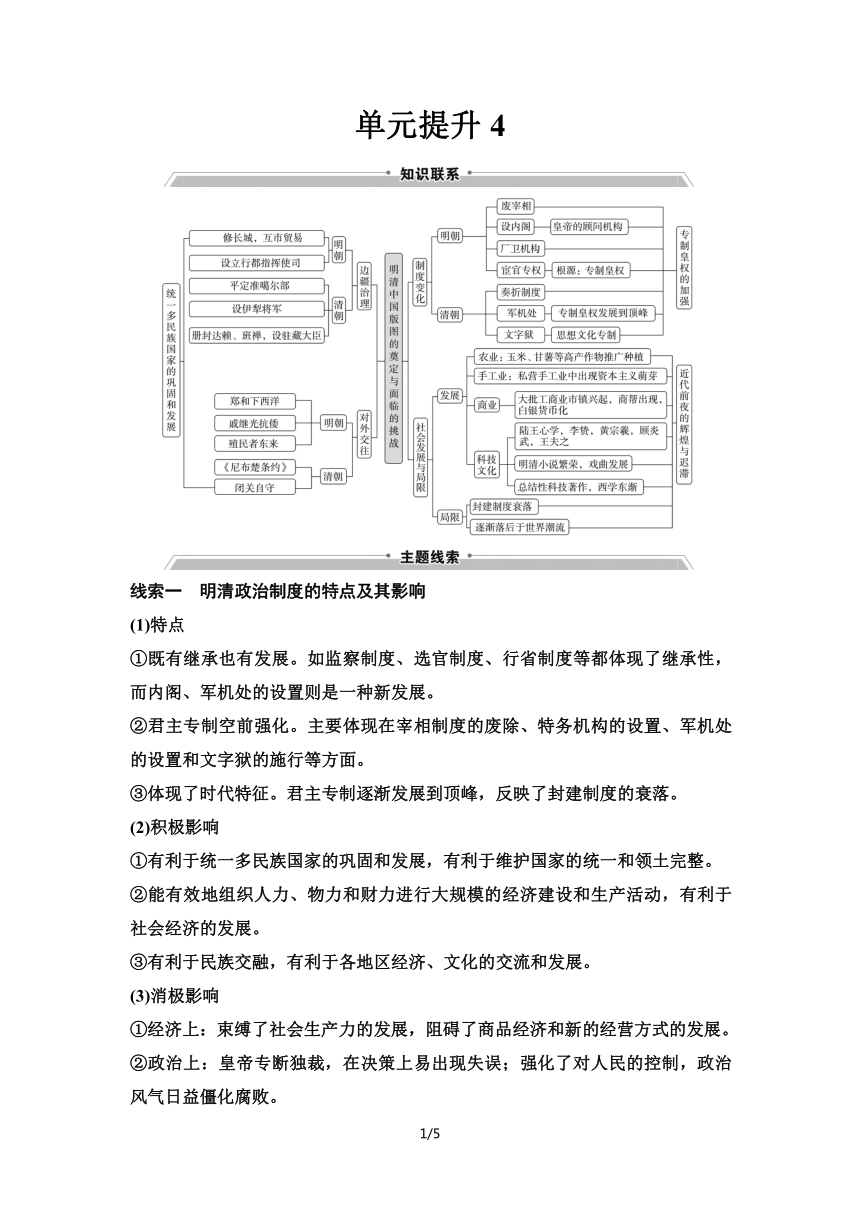

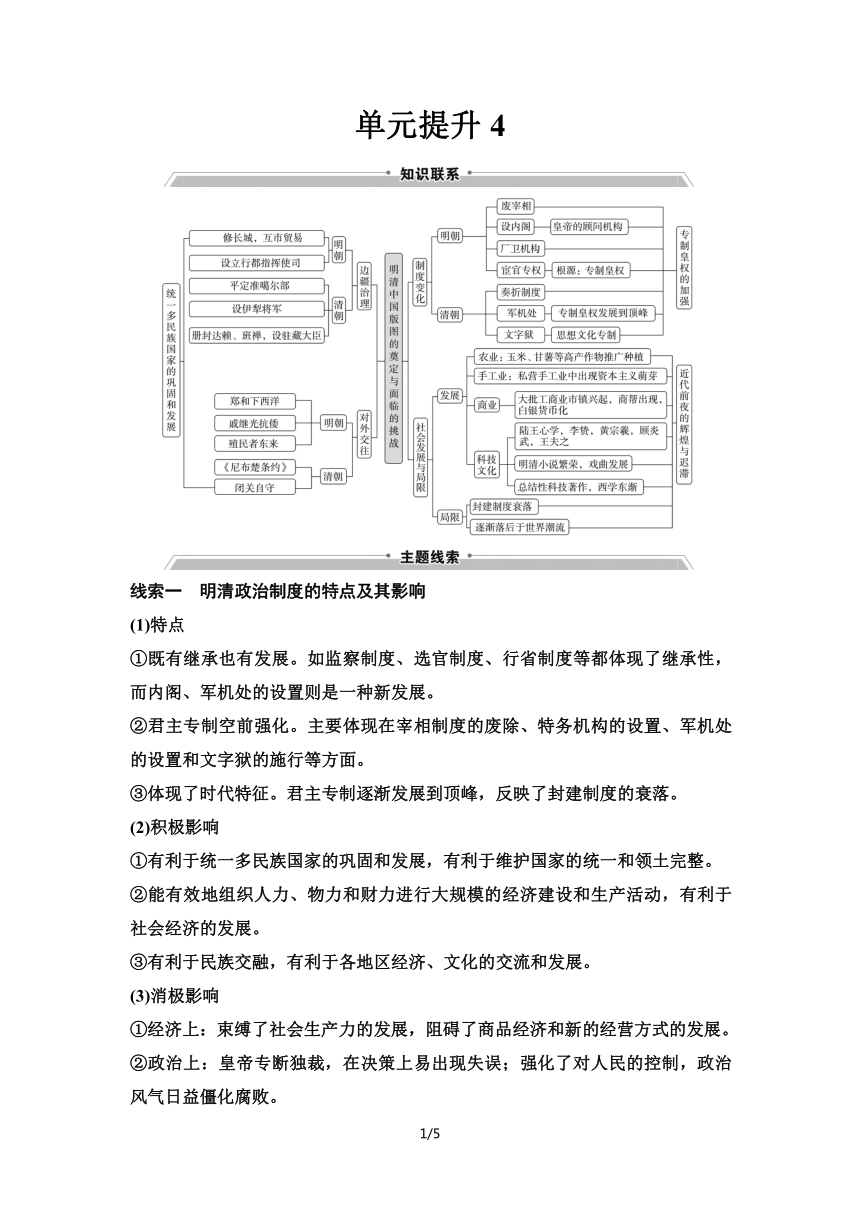

线索一 明清政治制度的特点及其影响

(1)特点

①既有继承也有发展。如监察制度、选官制度、行省制度等都体现了继承性,而内阁、军机处的设置则是一种新发展。

②君主专制空前强化。主要体现在宰相制度的废除、特务机构的设置、军机处的设置和文字狱的施行等方面。

③体现了时代特征。君主专制逐渐发展到顶峰,反映了封建制度的衰落。

(2)积极影响

①有利于统一多民族国家的巩固和发展,有利于维护国家的统一和领土完整。

②能有效地组织人力、物力和财力进行大规模的经济建设和生产活动,有利于社会经济的发展。

③有利于民族交融,有利于各地区经济、文化的交流和发展。

(3)消极影响

①经济上:束缚了社会生产力的发展,阻碍了商品经济和新的经营方式的发展。

②政治上:皇帝专断独裁,在决策上易出现失误;强化了对人民的控制,政治风气日益僵化腐败。

③思想文化上:思想文化专制,使知识分子脱离实际,阻碍了科技创新、文化进步和民主思想的发展。

[针对训练]

1.(2024·安徽徽师联盟模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料一 明初的官僚体系内,有些是召自元朝归附的旧吏,元末时的官场贪污腐败之风和种种恶习随之袭来。朱元璋决心“革前元姑息之政,治旧俗污染之徒”。洪武元年,朱元璋告诫来朝见的府州县官:“天下新定,百姓财力俱困,如鸟初飞,木初植,勿拔其羽,勿撼其根。然惟廉者能约己而爱人,贪者必朘人以肥己,尔等戒之。”在洪武朝陆续编定《大明律》和《大诰》,还先后颁布《祖训录》《臣戒录》《醒贪简要录》《为政要录》等敕令。他说:“不禁贪暴,则民无以遂其生。”

——据周谷城《中国通史》、张丕显《论明初吏治改革》等整理

材料二 据《明史》记载:“凡三诰所列凌迟、枭示、种诛者,无虑千百,弃市以下万数。”朱元璋还建立“皮场庙”,即在各府州县和卫所衙门左首,都设立一座庙宇,既用祭祀土地神,又作为对贪腐官吏剥皮场所;他还“重绳赃吏,揭诸司犯法者于申明亭,以示戒”。洪武十八年(1385年),他亲自编定的《御制大诰》三篇颁示天下,其中多是重惩贪官污吏和豪强作恶的案例。他还规定,凡贪官恶吏,允许民将其“绑缚赴京治罪”。“其正官、首领官及一切人等,敢有阻挡者,其家族诛。”

——摘编自张丕显《论明初吏治改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明朱元璋整顿吏治的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括朱元璋整顿吏治举措的特点,并说明其影响。

[解析] 第(1)问,根据材料一“明初的官僚体系内,有些是召自元朝归附的旧吏”可知,明初官僚体系内容纳了元朝旧吏;根据材料一“元末时的官场贪污腐败之风和种种恶习随之袭来”可知,官场不良风气蔓延;根据材料一“洪武元年,朱元璋告诫来朝见的府州县官:‘天下新定,百姓财力俱困,如鸟初飞,木初植,勿拔其羽,勿撼其根。然惟廉者能约己而爱人,贪者必朘人以肥己,尔等戒之’”可知,朱元璋对元朝吏治不清危害的反思及其民本思想;根据所学知识可知,朱元璋整顿吏治的背景还可以从明朝整体社会经济方面考虑,明初受战争破坏,社会亟待恢复。第(2)问第一小问,根据材料一“陆续编定《大明律》和《大诰》,还先后颁布《祖训录》《臣戒录》《醒贪简要录》《为政要录》等敕令”可知,强化法制建设;根据材料二“凡三诰所列凌迟、枭示、种诛者,无虑千百,弃市以下万数”可知,用重刑;根据材料二“重绳赃吏,揭诸司犯法者于申明亭,以示戒”可知,重视宣传教育;根据材料二“允许民将其‘绑缚赴京治罪’”可知,发挥群众力量。第二小问,根据材料及所学知识可知,朱元璋对吏治的整顿可以从改善吏治、加强对官员控制、有利于百姓处境、强化皇权等方面考虑,但同时也应该认识到在人治社会下,朱元璋整顿吏治的举措不能根除腐败现象。

[答案] (1)背景:明初官僚体系内容纳了元朝旧吏;官场不良风气蔓延;朱元璋对元朝吏治不清危害的反思及其民本思想;明初受战争破坏,社会亟待恢复。(任答3点,言之成理即可)

(2)特点:强化法制建设;用重刑;重视宣传教育;发挥群众力量。(任答2点,言之成理即可)

影响:加强了对官员的控制;一定程度上改善了吏治;有利于改善百姓处境;强化了专制皇权;并不能根除腐败现象。(任答2点,言之成理即可)

线索二 明清时期社会经济基础发生新变革

(1)商品性农业的发展引起中国农业经济和农村社会发生结构性变革:明后期,农业经济的突出特点是商品性农业以前所未有的规模和速度发展,这种发展引起农业经济和农村社会发生深刻的结构性变革。农业商品化程度的提高是手工业、商业、金融业和城镇空前发展的基础,农业经济和农村社会的结构性变革是明后期社会经济结构发生变革的起点。

(2)民营手工业的蓬勃发展引起手工业发生历史性变革:官营手工业实施体制改革,向商品化和民营化转变。民营传统手工业焕发新颜,占据了整个手工业生产的主导地位,有力推动了商业繁荣、市场扩展和早期城镇化进程,同时推动了为其提供原料的商品性农业的发展,使社会经济结构进一步发生变化。主要手工业部门出现了资本主义生产最初阶段的手工作坊、手工工场或包买商。

(3)商业贸易的繁荣、商人势力的壮大和全国性市场网络的形成:商品种类增多,商品流通范围扩大。商人势力空前壮大,地域性商帮形成。商人进行跨区域的大规模的长途贩运,把全国市场联成网络。

(4)白银的货币化和信用借贷的活跃:赋役货币化,货币以银为本位,此变革具有划时代的历史意义。白银流通量和储存量剧增,商品经济空前发展。从事货币兑换、汇兑和保存的货币经营业应运而生,它们已具有近代金融业的某些因素。信用借贷需求旺盛,生息资本剧增。

[针对训练]

2.(2024·湖北荆州模拟)【明清时期社会经济】阅读材料,回答问题。

材料一 明清时期,江南农村的商品生产特别是手工棉纺织品的生产,促使一批农村市镇兴起和繁盛。娄定县娄塘镇,“所产禾棉、布匹倍于他镇,所以客商鳞集,号为花、布码头,往来贸易岁必万余,装载船只动以百计”。明清两代江南市镇及其四乡生产的生丝、丝绸、棉纱、棉布,不仅行销全国,而且行销海外,在全球化贸易中,遍及亚洲、欧洲、美洲。

——摘编自戴鞍钢《中国近代经济地理——江浙沪近代经济地理》等

材料二 杭嘉湖三府属地,地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,岁产米谷,除办漕外,即丰收之年尚不敷民食,向藉外江商贩接济。

——《雍正朱批谕旨》,程元章奏疏

大抵日本所须(需),皆产自中国,如室必布席,杭之长安织也。妇女须脂粉,扇、漆诸工须金银箔,悉武林造也。他如饶之瓷器,湖之丝绵,漳之纱绢,松之棉布,尤为彼国所重。

——(明)姚士麟《见只编》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期江南市镇兴盛的原因。

(2)根据材料二,拟定一个研究主题,并说明材料二对研究明清时期社会经济的史料价值。

[解析] 第(1)问,根据材料一“明清时期,江南农村的商品生产特别是手工棉纺织品的生产,促使一批农村市镇兴起和繁盛”并结合所学知识可知,商品经济繁荣发展;根据材料一“往来贸易岁必万余,装载船只动以百计”可知,交通便利;根据材料一“明清两代江南市镇及其四乡生产的生丝、丝绸、棉纱、棉布,不仅行销全国,而且行销海外,在全球化贸易中,遍及亚洲、欧洲、美洲”并结合所学知识可知,随着新航路开辟和西欧殖民扩张,中国被卷入全球贸易网。第(2)问第一小问,根据材料二“杭嘉湖三府属地”,确定地点位于江南地区;根据材料二“地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,岁产米谷,除办漕外,即丰收之年尚不敷民食,向藉外江商贩接济”,确定研究内容是江南经济。第二小问,《雍正朱批谕旨》为清朝雍正年间政府官员的奏疏,作为一手史料,有助于我们研究明清时期江南经济发展的特点和问题,即商品经济的发展及其对市场依赖的加强、农业特别是粮食发展存在一定不足等;《见只编》作为明代士大夫的思考,反映了明代江南地区手工业发展及对外贸易情况,反映了江南地区手工业发展的区域分工及其对中日贸易的贡献,可用于研究明清手工业发展特点和趋势等。

[答案] (1)原因:商品经济繁荣发展;交通便利;随着新航路开辟和西欧殖民扩张,中国被卷入全球贸易网。

(2)研究主题:明清时期的江南经济。史料价值:《雍正朱批谕旨》为清朝雍正年间政府官员的奏疏,作为一手史料,有助于我们研究明清时期江南经济发展的特点和问题,即商品经济的发展、对市场依赖的加强,农业特别是粮食发展存在一定不足;《见只编》作为明代士大夫的思考,反映了明代江南地区手工业发展及对外贸易情况,江南地区手工业发展的区域分工及其对中日贸易的贡献,可用于研究明清手工业发展特点和趋势。

1/5

线索一 明清政治制度的特点及其影响

(1)特点

①既有继承也有发展。如监察制度、选官制度、行省制度等都体现了继承性,而内阁、军机处的设置则是一种新发展。

②君主专制空前强化。主要体现在宰相制度的废除、特务机构的设置、军机处的设置和文字狱的施行等方面。

③体现了时代特征。君主专制逐渐发展到顶峰,反映了封建制度的衰落。

(2)积极影响

①有利于统一多民族国家的巩固和发展,有利于维护国家的统一和领土完整。

②能有效地组织人力、物力和财力进行大规模的经济建设和生产活动,有利于社会经济的发展。

③有利于民族交融,有利于各地区经济、文化的交流和发展。

(3)消极影响

①经济上:束缚了社会生产力的发展,阻碍了商品经济和新的经营方式的发展。

②政治上:皇帝专断独裁,在决策上易出现失误;强化了对人民的控制,政治风气日益僵化腐败。

③思想文化上:思想文化专制,使知识分子脱离实际,阻碍了科技创新、文化进步和民主思想的发展。

[针对训练]

1.(2024·安徽徽师联盟模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料一 明初的官僚体系内,有些是召自元朝归附的旧吏,元末时的官场贪污腐败之风和种种恶习随之袭来。朱元璋决心“革前元姑息之政,治旧俗污染之徒”。洪武元年,朱元璋告诫来朝见的府州县官:“天下新定,百姓财力俱困,如鸟初飞,木初植,勿拔其羽,勿撼其根。然惟廉者能约己而爱人,贪者必朘人以肥己,尔等戒之。”在洪武朝陆续编定《大明律》和《大诰》,还先后颁布《祖训录》《臣戒录》《醒贪简要录》《为政要录》等敕令。他说:“不禁贪暴,则民无以遂其生。”

——据周谷城《中国通史》、张丕显《论明初吏治改革》等整理

材料二 据《明史》记载:“凡三诰所列凌迟、枭示、种诛者,无虑千百,弃市以下万数。”朱元璋还建立“皮场庙”,即在各府州县和卫所衙门左首,都设立一座庙宇,既用祭祀土地神,又作为对贪腐官吏剥皮场所;他还“重绳赃吏,揭诸司犯法者于申明亭,以示戒”。洪武十八年(1385年),他亲自编定的《御制大诰》三篇颁示天下,其中多是重惩贪官污吏和豪强作恶的案例。他还规定,凡贪官恶吏,允许民将其“绑缚赴京治罪”。“其正官、首领官及一切人等,敢有阻挡者,其家族诛。”

——摘编自张丕显《论明初吏治改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明朱元璋整顿吏治的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括朱元璋整顿吏治举措的特点,并说明其影响。

[解析] 第(1)问,根据材料一“明初的官僚体系内,有些是召自元朝归附的旧吏”可知,明初官僚体系内容纳了元朝旧吏;根据材料一“元末时的官场贪污腐败之风和种种恶习随之袭来”可知,官场不良风气蔓延;根据材料一“洪武元年,朱元璋告诫来朝见的府州县官:‘天下新定,百姓财力俱困,如鸟初飞,木初植,勿拔其羽,勿撼其根。然惟廉者能约己而爱人,贪者必朘人以肥己,尔等戒之’”可知,朱元璋对元朝吏治不清危害的反思及其民本思想;根据所学知识可知,朱元璋整顿吏治的背景还可以从明朝整体社会经济方面考虑,明初受战争破坏,社会亟待恢复。第(2)问第一小问,根据材料一“陆续编定《大明律》和《大诰》,还先后颁布《祖训录》《臣戒录》《醒贪简要录》《为政要录》等敕令”可知,强化法制建设;根据材料二“凡三诰所列凌迟、枭示、种诛者,无虑千百,弃市以下万数”可知,用重刑;根据材料二“重绳赃吏,揭诸司犯法者于申明亭,以示戒”可知,重视宣传教育;根据材料二“允许民将其‘绑缚赴京治罪’”可知,发挥群众力量。第二小问,根据材料及所学知识可知,朱元璋对吏治的整顿可以从改善吏治、加强对官员控制、有利于百姓处境、强化皇权等方面考虑,但同时也应该认识到在人治社会下,朱元璋整顿吏治的举措不能根除腐败现象。

[答案] (1)背景:明初官僚体系内容纳了元朝旧吏;官场不良风气蔓延;朱元璋对元朝吏治不清危害的反思及其民本思想;明初受战争破坏,社会亟待恢复。(任答3点,言之成理即可)

(2)特点:强化法制建设;用重刑;重视宣传教育;发挥群众力量。(任答2点,言之成理即可)

影响:加强了对官员的控制;一定程度上改善了吏治;有利于改善百姓处境;强化了专制皇权;并不能根除腐败现象。(任答2点,言之成理即可)

线索二 明清时期社会经济基础发生新变革

(1)商品性农业的发展引起中国农业经济和农村社会发生结构性变革:明后期,农业经济的突出特点是商品性农业以前所未有的规模和速度发展,这种发展引起农业经济和农村社会发生深刻的结构性变革。农业商品化程度的提高是手工业、商业、金融业和城镇空前发展的基础,农业经济和农村社会的结构性变革是明后期社会经济结构发生变革的起点。

(2)民营手工业的蓬勃发展引起手工业发生历史性变革:官营手工业实施体制改革,向商品化和民营化转变。民营传统手工业焕发新颜,占据了整个手工业生产的主导地位,有力推动了商业繁荣、市场扩展和早期城镇化进程,同时推动了为其提供原料的商品性农业的发展,使社会经济结构进一步发生变化。主要手工业部门出现了资本主义生产最初阶段的手工作坊、手工工场或包买商。

(3)商业贸易的繁荣、商人势力的壮大和全国性市场网络的形成:商品种类增多,商品流通范围扩大。商人势力空前壮大,地域性商帮形成。商人进行跨区域的大规模的长途贩运,把全国市场联成网络。

(4)白银的货币化和信用借贷的活跃:赋役货币化,货币以银为本位,此变革具有划时代的历史意义。白银流通量和储存量剧增,商品经济空前发展。从事货币兑换、汇兑和保存的货币经营业应运而生,它们已具有近代金融业的某些因素。信用借贷需求旺盛,生息资本剧增。

[针对训练]

2.(2024·湖北荆州模拟)【明清时期社会经济】阅读材料,回答问题。

材料一 明清时期,江南农村的商品生产特别是手工棉纺织品的生产,促使一批农村市镇兴起和繁盛。娄定县娄塘镇,“所产禾棉、布匹倍于他镇,所以客商鳞集,号为花、布码头,往来贸易岁必万余,装载船只动以百计”。明清两代江南市镇及其四乡生产的生丝、丝绸、棉纱、棉布,不仅行销全国,而且行销海外,在全球化贸易中,遍及亚洲、欧洲、美洲。

——摘编自戴鞍钢《中国近代经济地理——江浙沪近代经济地理》等

材料二 杭嘉湖三府属地,地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,岁产米谷,除办漕外,即丰收之年尚不敷民食,向藉外江商贩接济。

——《雍正朱批谕旨》,程元章奏疏

大抵日本所须(需),皆产自中国,如室必布席,杭之长安织也。妇女须脂粉,扇、漆诸工须金银箔,悉武林造也。他如饶之瓷器,湖之丝绵,漳之纱绢,松之棉布,尤为彼国所重。

——(明)姚士麟《见只编》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期江南市镇兴盛的原因。

(2)根据材料二,拟定一个研究主题,并说明材料二对研究明清时期社会经济的史料价值。

[解析] 第(1)问,根据材料一“明清时期,江南农村的商品生产特别是手工棉纺织品的生产,促使一批农村市镇兴起和繁盛”并结合所学知识可知,商品经济繁荣发展;根据材料一“往来贸易岁必万余,装载船只动以百计”可知,交通便利;根据材料一“明清两代江南市镇及其四乡生产的生丝、丝绸、棉纱、棉布,不仅行销全国,而且行销海外,在全球化贸易中,遍及亚洲、欧洲、美洲”并结合所学知识可知,随着新航路开辟和西欧殖民扩张,中国被卷入全球贸易网。第(2)问第一小问,根据材料二“杭嘉湖三府属地”,确定地点位于江南地区;根据材料二“地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,岁产米谷,除办漕外,即丰收之年尚不敷民食,向藉外江商贩接济”,确定研究内容是江南经济。第二小问,《雍正朱批谕旨》为清朝雍正年间政府官员的奏疏,作为一手史料,有助于我们研究明清时期江南经济发展的特点和问题,即商品经济的发展及其对市场依赖的加强、农业特别是粮食发展存在一定不足等;《见只编》作为明代士大夫的思考,反映了明代江南地区手工业发展及对外贸易情况,反映了江南地区手工业发展的区域分工及其对中日贸易的贡献,可用于研究明清手工业发展特点和趋势等。

[答案] (1)原因:商品经济繁荣发展;交通便利;随着新航路开辟和西欧殖民扩张,中国被卷入全球贸易网。

(2)研究主题:明清时期的江南经济。史料价值:《雍正朱批谕旨》为清朝雍正年间政府官员的奏疏,作为一手史料,有助于我们研究明清时期江南经济发展的特点和问题,即商品经济的发展、对市场依赖的加强,农业特别是粮食发展存在一定不足;《见只编》作为明代士大夫的思考,反映了明代江南地区手工业发展及对外贸易情况,江南地区手工业发展的区域分工及其对中日贸易的贡献,可用于研究明清手工业发展特点和趋势。

1/5

同课章节目录