28 中外历史纲要(上) 高考微讲座1 选择题解题技法特色讲练 讲义(教师版)-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 28 中外历史纲要(上) 高考微讲座1 选择题解题技法特色讲练 讲义(教师版)-《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 14:42:42 | ||

图片预览

文档简介

高考微讲座1 选择题解题技法特色讲练

题干材料存在一定的逻辑关系,对材料本身的逻辑关系进行分析也是一种有效的解题思路。主要有以下两种逻辑关系:

(1)并列关系。题干信息一般为两个及两个以上的历史现象、历史人物或历史观点等,但都是对同一类问题的阐述。解题时要注意正确选项必须涵盖所有层次体现的内涵。

(2)转折关系。此类试题,在叙述时,强调的重点一般在后半部分,且后半部分与前半部分一般意思相反,实际上要求学生通过分析比较,把握题干所强调的重点,正确解题。

将抽象的文字信息转化为具体的历史事件

高考大部分题目的设计是以相关知识为依托的,是教材上某一历史时期、某一具体事件的显性反映或隐性折射。但命题人设计的题干材料中往往不明确指出要考查的史实,这就需要我们把这些抽象的文字信息转化为具体的史实。

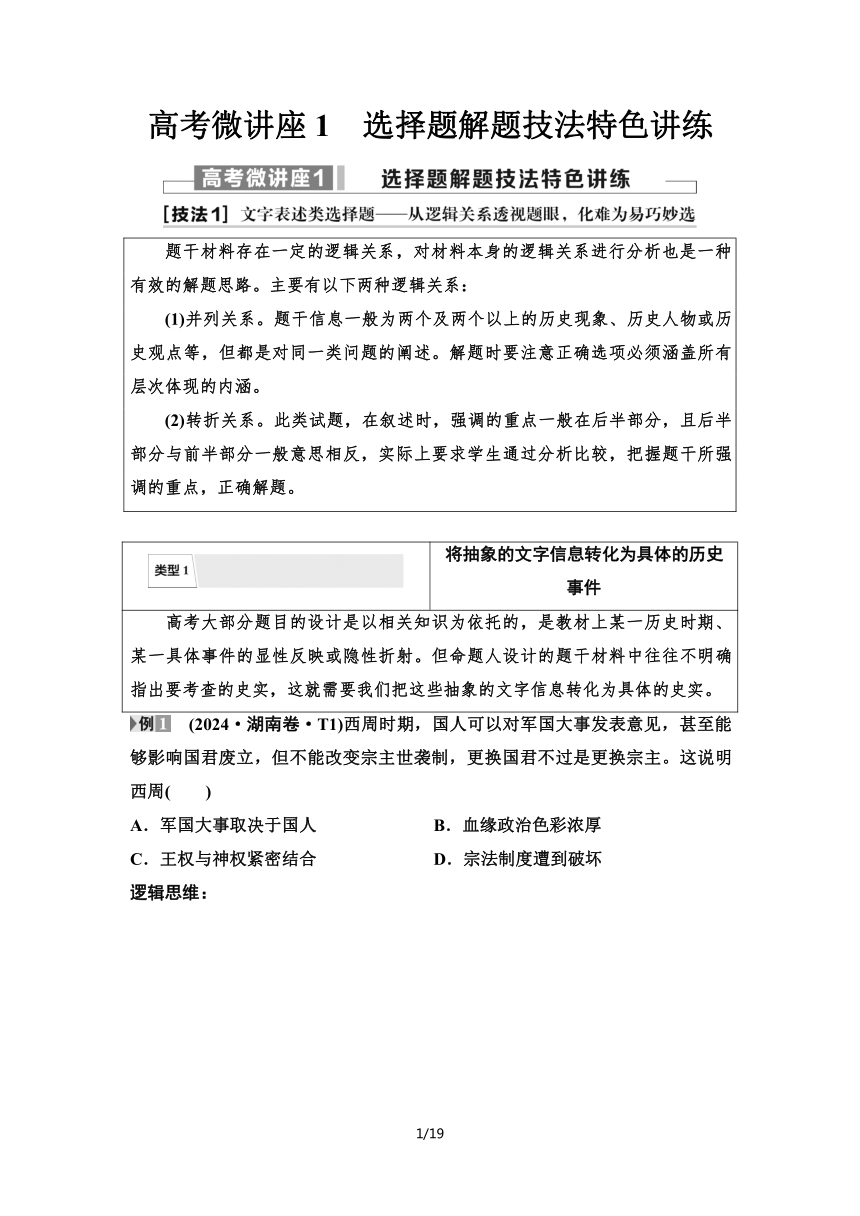

(2024·湖南卷·T1)西周时期,国人可以对军国大事发表意见,甚至能够影响国君废立,但不能改变宗主世袭制,更换国君不过是更换宗主。这说明西周( )

A.军国大事取决于国人 B.血缘政治色彩浓厚

C.王权与神权紧密结合 D.宗法制度遭到破坏

逻辑思维:

[尝试解答] B

[演练1] (2024·东北三省联考)敦煌汉代悬泉置遗址是已发现的时代最早的邮驿机构,出土的汉简载,“律曰:诸乘置,其传不为急,及乘传者驿驾□令葆马三日,三日中死,负之”。上述记载反映出当时( )

[点拨] 把出土的汉简记载的内容转化为最早的邮驿制度的规定,判断正确选项。

A.边疆与内地联系密切

B.匈奴严重威胁中原

C.敦煌郡保障西域安全

D.邮驿管理制度严格

D [根据题干信息可知,汉简记载的律令规定,如果在传递不紧急的信息中,使用传马,必须保障传马的安全;如果传马在三日内死去,使用者将承担责任,这反映出当时邮驿管理制度严格,故选D项;材料没有体现边疆与内地的联系,排除A项;根据所学知识可知,汉武帝时期经过三次较大规模的战争,彻底清除了匈奴在河西走廊的势力,控制了阴山以南和河西走廊的大片区域,在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,排除B项;题干反映的是邮驿制度,保障西域安全的是西域都护府,排除C项。]

以题干主旨为依据,从逻辑关系方面关注选项间的关系

正确认识选项与选项之间的关系有利于得出答案。这些选项之间的逻辑关系有的是同类史实,有的是同一时期的史实,有的是相近的观点,有的存在因果关系或整体与部分的关系,有的甚至出现交叉、矛盾等。利用选项之间的这些关系可以比较容易地排除一些选项。

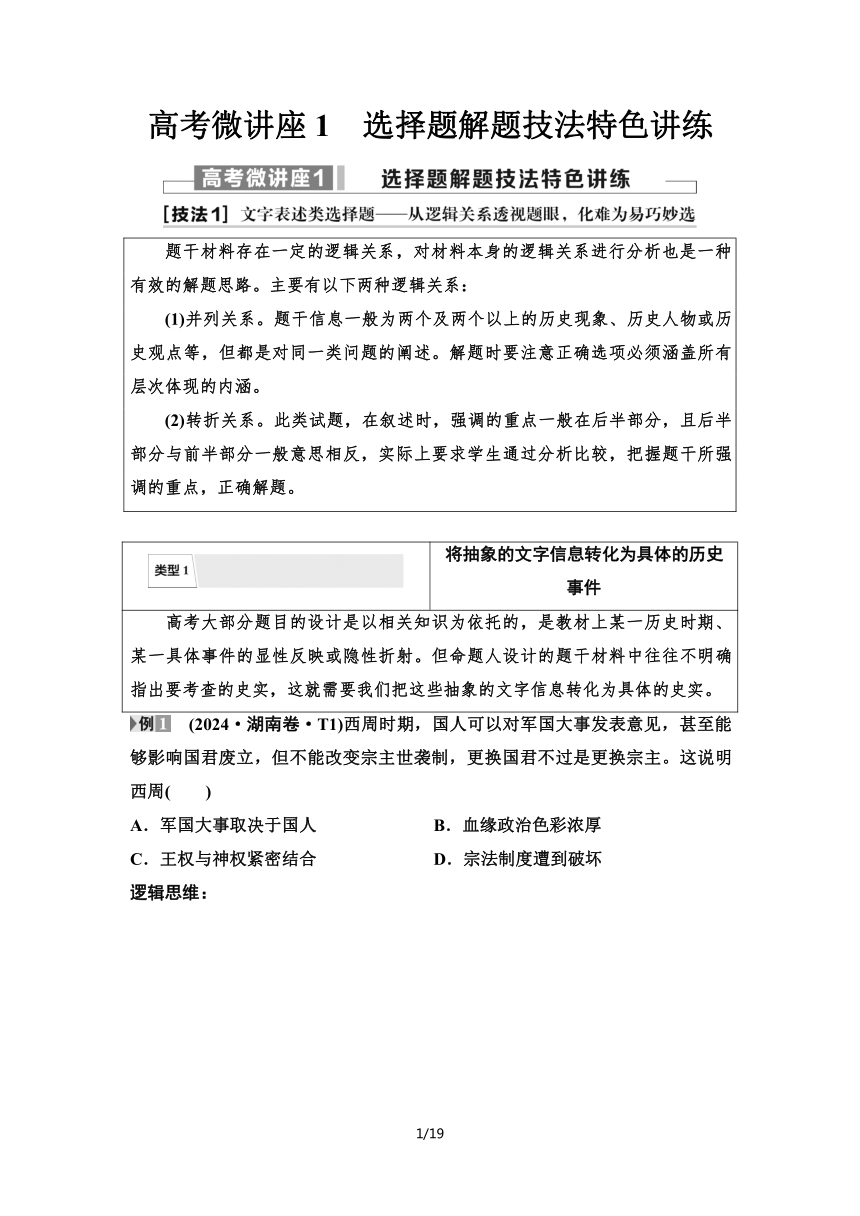

(2024·安徽卷·T1)西周前期,青铜器高古凝重,无取巧用意,纹饰原始,颇有图腾意味;春秋中叶至战国末年,器制多轻便适用,每每以现实性的动物为附饰物,追求精巧玲珑,标新立异。这一变化说明( )

A.宗法观念已经名存实亡

B.青铜铸造进入鼎盛时期

C.青铜器的礼乐功能弱化

D.农耕工具发生显著变化

逻辑思维:

[尝试解答] C

[演练2] (2024·江西鹰潭二模)到南北朝末期,各族人民在经济生活、文化语言、风俗习惯等方面,都已和汉族基本上一样了;胡乐、胡舞、胡床、胡饼及尊重妇女的意识等也给汉族文化输入了新鲜血液。据此可知,魏晋南北朝时期( )

A.女性地位有所提高

B.华夏认同观念形成

C.民族交融双向互动

D.少数民族加速汉化

[点拨] 题干主旨:到南北朝末期,各族人民在经济生活、文化语言等方面已汉化,“胡乐、胡舞”等也给汉族文化输入了“新鲜血液”,由此反映了民族交融。

C [根据材料信息可知,少数民族文化受到汉文化的影响,同时汉族也受到少数民族文化的影响,体现了汉族与少数民族之间的交流与交融,故选C项;材料中只涉及少数民族“尊重妇女的意识”影响汉文化,但并不能说明魏晋时期女性地位有所提高,排除A项;华夏认同观念在材料中并未体现,排除B项;材料不仅说明少数民族文化受到汉文化影响,也说明了汉文化受到少数民族文化影响,排除D项。]

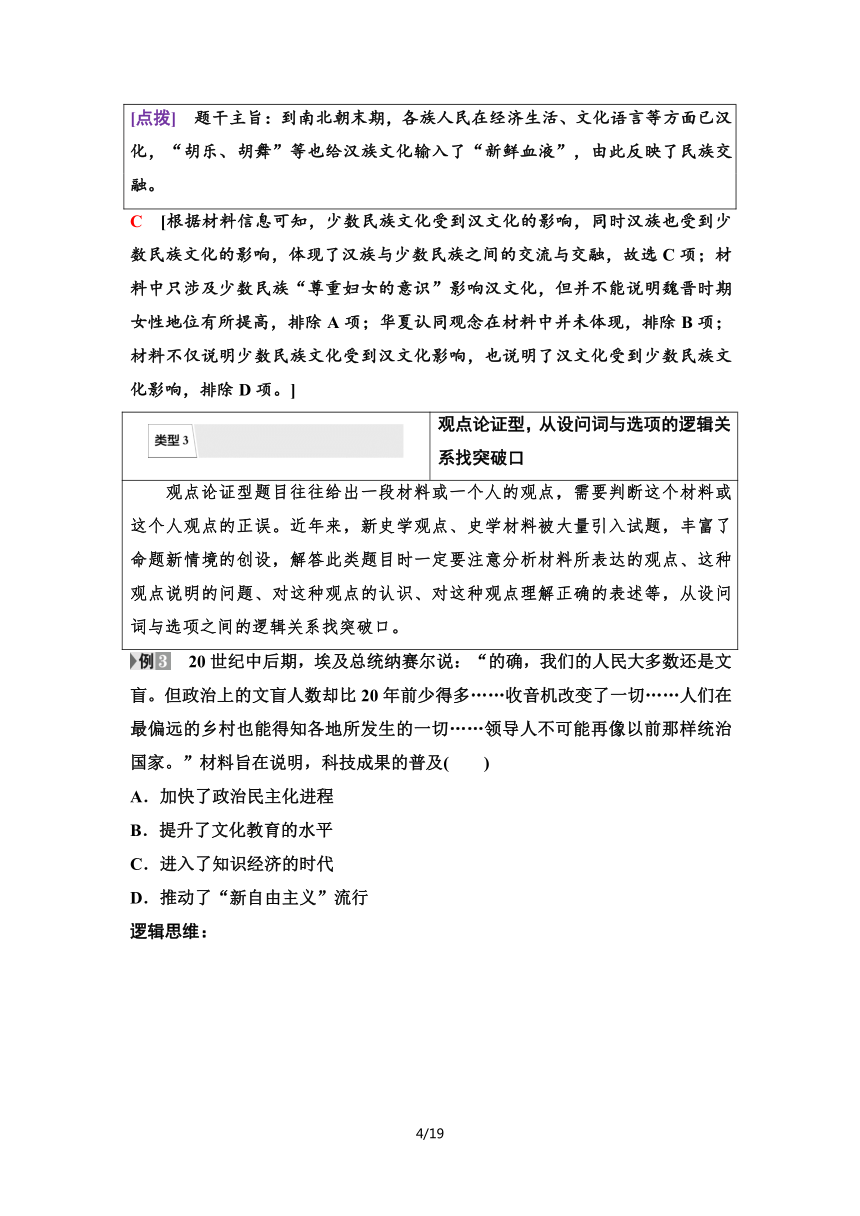

观点论证型,从设问词与选项的逻辑关系找突破口

观点论证型题目往往给出一段材料或一个人的观点,需要判断这个材料或这个人观点的正误。近年来,新史学观点、史学材料被大量引入试题,丰富了命题新情境的创设,解答此类题目时一定要注意分析材料所表达的观点、这种观点说明的问题、对这种观点的认识、对这种观点理解正确的表述等,从设问词与选项之间的逻辑关系找突破口。

20世纪中后期,埃及总统纳赛尔说:“的确,我们的人民大多数还是文盲。但政治上的文盲人数却比20年前少得多……收音机改变了一切……人们在最偏远的乡村也能得知各地所发生的一切……领导人不可能再像以前那样统治国家。”材料旨在说明,科技成果的普及( )

A.加快了政治民主化进程

B.提升了文化教育的水平

C.进入了知识经济的时代

D.推动了“新自由主义”流行

逻辑思维:

[尝试解答] A

[演练3] (2024·山东济南三模)唐朝人对大运河的评价在唐朝前期以负面为主,但在唐中叶以后逐渐转向正面。这主要是由于( )

A.安史之乱的爆发

B.中央集权的弱化

C.经济格局的变化

D.长途贩运的兴盛

[点拨] 唐人对大运河的评价,唐朝前期以负面为主,唐中叶以后逐渐转向正面,分析判断对大运河评价变化的原因。

C [大运河作为南北交通的重要通道,其在经济格局变化中的作用也日益凸显。南方经济的繁荣使得大运河的运输功能得到更好发挥,从而也提高了人们对大运河的评价,故选C项;安史之乱主要影响唐朝的政治局势和社会稳定,与对大运河评价的转变关系不大,排除A项;中央集权的弱化不利于政府改变人们对大运河的评价,因此中央集权的弱化不是人们对大运河评价变化的原因,排除B项;长途贩运贸易兴盛于明清时期,排除D项。]

(1)数据表格类:纵横驰骋看变化。首先,抓住表头,获取主题信息。其次,获取表格的构成要素,尤其是人物、时间和空间信息。再次,注意表格中各组成部分间的关系及数据变化,进而得出所反映的历史现象。

(2)曲线数据图类:边边角角看拐点。一要注意从不同时间段内曲线的升降变化去分析其中所包含的信息;二要注意看曲线的整体走向,从宏观上判断某一时期历史事物的发展趋势。

(3)饼状数据图类:阴晴圆缺看大小。首先,要正确判断图的构成要素。其次,分析各构成要素占比关系。注意饼状大小只能看出各部分在总体中所占的比例,无法据此看出各部分实际的量。

(4)柱状数据图类:上下左右看趋势。关键在于对比各部分数据的变化,根据图中的时空信息,结合时代背景对数据差异进行分析解读。

数据表格类——纵横驰骋看变化

[解题模型] 第一步,审题干:从题干或表头中获取时间、表格名称、设问等关键信息。 第二步,破译表格中的信息:要坚持“纵横驰骋看变化”的原则,一要注意表格由哪些历史要素构成,尤其注意时间、空间信息;二要注意表格中各组成部分的关系,弄清表格所反映的问题或内涵;三要注意表格中各组成部分的变化,进而判断表格中所反映历史事物的变化原因、表现特征及其影响等。 第三步,得出结论:根据从表格中获取的历史信息,得出正确结论。

(2024·安徽卷·T5)

明代东南地区四县役银分摊表

年份 地区 赋役总 额(两) 役银分摊前 役银分摊后

丁银 (两) 田赋 (两) 丁银 (两) 田赋 (两)

1572 福建 漳平 9 932 6 747 3 185 2 189 7 743

1582 浙江 开化 22 456 12 648 9 808 3 457 18 999

1585 广东 顺德 34 580 16 628 17 952 5 304 29 276

1621 南直隶 歙县 48 609 23 669 24 940 7 657 40 952

据上表可知,役银分摊的做法( )

A.增加了人丁税额 B.有利于人口的增长

C.制约了商业发展 D.强化人身依附关系

[模型运用]

[尝试解答] B

[演练1] (2024·辽宁丹东二模)下面是隋唐时期成丁、入老年龄变化统计表。该表反映出当时( )

时间 成丁 年龄 入老 年龄

隋 开皇二年(公元582年) 18 60

大业元年(公元605年) 22 60

唐 武德七年(公元624年) 21 60

神龙元年(公元705年) 22 58

天宝三载(公元744年) 23 60

广德元年(公元763年) 25 55

A.赋税的征收标准由人丁转向财产

B.国家对地方户籍管理高度重视

C.政府对农民的人身控制逐渐放松

D.基层行政组织已无法有效运转

[点拨] 古代社会,成丁意味着承担赋役,入老意味着可以免除赋役并获得优抚待遇,而表格显示隋唐时期成丁的年龄总体增高,入老的年龄总体下降,意味着民众承担赋役的时间总体减少。

C [根据表格数据可知,在隋唐时期,成丁的年龄逐渐增高,入老的年龄逐渐降低,这反映出政府对农民的人身控制逐渐放松,故选C项;表格数据展示的是成丁与入老的年龄变化,并没有涉及赋税的征收标准,排除A项;题干内容仅是述及隋唐时期成丁与入老年龄的变化,并不能据此扩大为“国家对地方户籍管理高度重视”,排除B项;成丁与入老年龄标准的变化并不能代表“基层行政组织已无法有效运转”,并且这一说法也过于绝对,排除D项。]

曲线数据图类——边边角角看拐点

[解题模型] 第一步,审题干:获取题干中的时空、曲线数据图名称等关键信息。 第二步,破译曲线数据图中的信息:根据“边边角角看拐点”的原则,一要注意根据不同时间段内曲线的升降变化去分析其中包含的信息;二要注意观察曲线的整体走向,从宏观上判断某一时期历史事物的发展趋势。 第三步,得出结论:根据从题干和曲线数据图中获取的历史信息,结合所学知识,做出正确判断。

(2024·河南安阳调研)下图反映了汉高祖到汉武帝时期三公九卿、王国相、郡太守中军功阶层所占比重的变化情况。这一变化( )

A.有利于巩固专制集权政治

B.推动政府行政机制的完善

C.使得军队战斗力不断下降

D.缓和了统治集团内部矛盾

[模型运用]

[尝试解答] A

[演练2] 下面为北宋赋税结构示意图。这反映出北宋时期( )

A.小农经济的发展受阻

B.经济格局出现了新变化

C.农民负担逐渐减轻

D.工商业有了进一步发展

[点拨] 中国古代,农业税和非农业税分别代表两个经济领域,即农业和工商业,由曲线拐点趋势可以看出,北宋的非农业税收入逐渐超过了农业税收入,说明其代表的经济领域亦是如此。

D [题图中体现出非农业税在赋税结构中不断上升,说明工商业有了进一步发展,D项正确;图中体现出工商业发展较快,不能说明小农经济的发展受阻,排除A项;材料不能体现经济格局问题,排除B项;非农业税的上升并不能说明农民负担逐渐减轻,排除C项。]

饼状数据图类——阴晴圆缺看大小

[解题模型] 第一步,审题干:获取时空、图片反映的内容等关键信息。 第二步,破译饼状数据图中的信息:首先,要审清图例所标示的内容;其次,要根据“阴晴圆缺看大小”的原则,分析各部分数据在总体中所占的比重情况。 第三步,分析选项:根据从题干和饼状图中获取的信息并结合所学知识,选出正确选项。

(2024·山东淄博部分学校考试)下面为明朝徽州地区部分乡村纠纷处理方式比例图。这反映了( )

A.民间风俗和习惯对基层社会治理发挥决定作用

B.基层社会的矛盾体现出明朝阶级矛盾十分尖锐

C.国家法与习惯法在基层治理中相互配合与交融

D.明朝徽州地方政府对地方的管理和控制已失效

[模型运用]

[尝试解答] C

[演练3] 如图为唐朝著名诗人籍贯所占比重分布图。对图片解读正确的是( )

A.经济政治影响文化发展

B.科举选官凸显公平公正

C.南方经济发展超过北方

D.文化中心北移趋势明显

[点拨] 在本饼状图中,组成部分有北方省份,也有南方省份,将两者的数据综合归类对比可以发现,北方省份著名诗人的占比明显超过南方省份,分析判断正确选项。

A [根据题图内容及所学知识可知,唐朝时期的政治中心和经济重心都位于北方,当时著名诗人的籍贯也多在北方,说明政治经济影响文化发展,故选A项;B、C、D三项均不符合题意,排除。]

柱状数据图类——上下左右看趋势

[解题模型] 第一步,审题干:获取时空、柱状数据图名称、设问内容等关键信息。 第二步,破译柱状数据图中的信息:根据“上下左右看趋势”的原则,对比各部分数据的变化,根据图中的时间信息,结合时代背景对数据变化进行分析解读。 第三步,分析选项:根据从题干和柱状图中获取的历史信息并结合所学知识,得出正确选项。

(2024·河北唐山调研)下面为北魏前期、后期中枢机构长官籍贯分布柱状图。图中官员籍贯分布变化的重要原因是( )

A.鲜卑历史传统的影响

B.国家政治中心的转移

C.经济重心南移的推动

D.中枢权力机构的调整

[模型运用]

[尝试解答] B

[演练4] 如图所示为明清时期江浙部分地区的市镇数量变化情况(单位:个)。据此可以推知,明清时期江浙地区( )

A.社会经济结构发生变化

B.重农抑商有所松弛

C.发展成为全国经济中心

D.区域经济发展失衡

[点拨] 横向趋势是明朝嘉靖—万历时期对比清朝乾隆—嘉庆时期,而纵向趋势是江浙四府的市镇数量都有所增加,说明了其所代表的工商业实力也有所增长。

A [根据题干柱状图可知,与明朝嘉靖到万历年间相比,清朝乾隆到嘉庆年间,江浙部分地区的市镇数量都有所增长;结合所学知识可知,明清时期,由于商品经济的发展,出现了一大批以经济功能为主的工商业市镇。据此可知,之所以出现题干柱状图的变化,其主要原因在于社会的经济结构出现了变化,故选A项,排除B、C、D三项。]

(1)“三审”,一审题干,包括时间、空间、领域;二审图片要素,包括人物、器物、文字;三审注,注的内容对图片起补充性或解释性的作用,对理解图片及组织答案有帮助。

(2)“一转”,将图片信息转化为文字信息,然后再回归课本,将其放在特定的历史时期、历史事件中,寻求正确答案。

(3)解答漫画类试题时,必须根据漫画间接提供的信息,如作者、主题、时间、附加文字等,准确提炼漫画的寓意、背景、史实,然后结合题目作答。

依据历史图片中的信息,用“三步法”解答

[解题模型] 第一步,审题干:获取时空信息以及对历史图片的介绍性信息。 第二步,破译历史图片中的信息:分析图片所反映的历史事物的实质和特征;分析图片中的关键信息,明确其内涵和外延;当材料中有多幅图片时,分析图片之间是否有明确的联系和变化。 第三步,分析选项:排除不符合图片反映史实的选项,得出正确答案。

(2024·湖北卷·T1)湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。据此可推断( )

A.早期国家认同已广泛形成

B.南北地区间贸易往来较为频繁

C.史前文明存在远距离交流

D.凤凰咀遗存与大汶口文化同期

[模型运用]

[尝试解答] C

[演练1] (2024·黑龙江牡丹江一模)《易经》中《乾卦》云:“天行健,君子以自强不息”“乾为马”,马象征孜孜不倦、奋力进取;《坤卦》云:“地势坤,君子以厚德载物”“坤为牛”,牛象征无为而治、厚德载物。因此,儒道两家学派创始人在后世的艺术形象常如图所示。从中说明这两派学说初创时( )

A.针对现实问题有的放矢

B.两者互相矛盾互不兼容

C.均为当时统治者所采纳

D.迎合新兴地主阶级需求

[点拨] 图片信息孔子乘马车周游列国,老子骑青牛出函谷关,从儒道两家学派创始人在后世的艺术形象,分析判断儒、道学派初创时面对的社会问题。

A [根据材料可知,孔子坐马车体现了孔子面对礼崩乐坏的春秋现状时主张积极有为,而老子骑青牛体现了老子面对现实问题主张无为而治,反映了面对社会现实孔子和老子提出了不同的主张,但都强调应对现实问题,由此说明这两派学说初创时针对现实问题有的放矢,故选A项;儒道思想发展到宋朝进行了融合,且产生了理学,“互不兼容”说法与史实不符,排除B项;儒道思想在春秋战国时期都未被当时的统治者采纳,排除C项;法家思想迎合了新兴地主阶级需求,儒道思想并未迎合这一需求,排除D项。]

将历史图片时空信息转化为具体的历史事件

[解题模型] 第一步,审题干:时空观念是历史学科核心素养非常重要的组成部分,要审读历史图片中的时空。 第二步,将时空信息转化为历史事件:将历史图片中的时空信息按时间、空间要素建构历史事件、历史人物、历史现象之间的联系,并将时间、空间要素转化为具体的历史事件,使选择题的题干(问题)更加直接、具体。 第三步,分析选项:验结论找出正确答案,按历史图片有效信息排除无关选项。

(2024·辽宁沈阳一模)下面为元朝大都平面示意图。它可以用来说明元朝统治者( )

A.实行开放包容的民族政策

B.接纳了中原的文化传统

C.重视商品经济与对外贸易

D.沿用宋代中枢运行机制

[模型运用]

[尝试解答] B

[演练2] (2024·北京东城区二模)有学者提出,黄河流域文明发展中存在“三条线”,以及原始社会末期夏商周三部族集中分布的“三大(板)块”(如图所示)。以下说法正确的是( )

A.夏商周三代政治势力未超出部族板块

B.先秦时期中原华夏势力向北进抵甲线

C.古代少数民族南下均定都甲乙线之间

D.历代大一统王朝都建都于丙线的附近

[点拨] 注意审题干,有学者提出黄河流域文明发展中存在“三条线”,结合图片内容,分析判断,选出说法正确的选项。

B [根据题图及所学知识可知,在先秦时期,中原华夏势力,尤其是西周通过分封制将其统治范围“向北进抵甲线”,故选B项;根据所学知识可知,西周统治者通过分封制超出了其原有的部族板块,排除A项;根据所学知识可知,北魏孝文帝改革后将都城由平城迁至洛阳,而洛阳在丙线以南,排除C项;根据所学知识可知,元明清三代都建都于北京,即甲线附近,排除D项。]

漫画类历史图片中的图文信息并用

[解题模型] 第一步,审题干:观察分析题干中的图文信息,明确解题方向。 第二步,审漫画图片:漫画图片既有显性信息,又有隐性信息,准确提炼漫画的寓意、背景、史实,并结合图文,对漫画有一个完整的认知。 第三步,分析选项:依据从漫画图片中获取的图文信息,结合漫画图片的显性信息和隐性信息判断正确答案,排除无关选项。

(2024·广东惠州调研)如图为1919年刊登在英国某杂志上一幅名为《超重》的漫画。作者意在( )

橄榄枝上的英文:国际联盟

威尔逊总统:“这根橄榄枝给你,现在赶紧忙活起来吧。”

和平鸽:“我当然想让每个人高兴,但是这树枝是不是有点太沉了?”

A.肯定国际联盟处理国际争端的作用

B.质疑国际联盟维护战后世界和平的能力

C.呼吁国际合作维护世界和平与安全

D.揭露美国加入国际联盟后称霸世界的野心

模型运用:本题为图片类试题,可以按以下步骤进行分析:

[尝试解答] B

[演练3] 如图为1938年7月7日出版的《号角》第三期刊登的抗战漫画。漫画取名为《军民合作之胜券》,画的一侧写着:“军民相合作,大家站起来,最后的胜利一定属吾侪。”画面描绘了一位军人站在两位百姓的肩膀上去摘取最后胜利的果实,旁边3位小孩举着双手在期盼。此画表达的寓意为( )

A.呼吁停止内战实现全国抗战

B.借助民众力量争取抗战胜利

C.顺应民意实现和平民主建国

D.揭露战乱加深民众生活困苦

[点拨] 本题以漫画的形式,考查全民族抗战,结合图片中图文信息和所学知识,分析判断正确答案。

B [由材料可知,一位军人站在两位百姓的肩膀上去摘取最后胜利的果实,旁边3位小孩举着双手在期盼,这说明漫画的寓意是团结民众、借助民众的力量争取抗战的最后胜利,故B项正确;1937年七七事变后,全民族抗战已经开始,故A项错误;“顺应民意实现和平民主建国”是抗日战争胜利后国共重庆谈判的内容,故C项错误;“揭露战乱加深民众生活困苦”与材料主旨不符,故D项错误。]

6/19

题干材料存在一定的逻辑关系,对材料本身的逻辑关系进行分析也是一种有效的解题思路。主要有以下两种逻辑关系:

(1)并列关系。题干信息一般为两个及两个以上的历史现象、历史人物或历史观点等,但都是对同一类问题的阐述。解题时要注意正确选项必须涵盖所有层次体现的内涵。

(2)转折关系。此类试题,在叙述时,强调的重点一般在后半部分,且后半部分与前半部分一般意思相反,实际上要求学生通过分析比较,把握题干所强调的重点,正确解题。

将抽象的文字信息转化为具体的历史事件

高考大部分题目的设计是以相关知识为依托的,是教材上某一历史时期、某一具体事件的显性反映或隐性折射。但命题人设计的题干材料中往往不明确指出要考查的史实,这就需要我们把这些抽象的文字信息转化为具体的史实。

(2024·湖南卷·T1)西周时期,国人可以对军国大事发表意见,甚至能够影响国君废立,但不能改变宗主世袭制,更换国君不过是更换宗主。这说明西周( )

A.军国大事取决于国人 B.血缘政治色彩浓厚

C.王权与神权紧密结合 D.宗法制度遭到破坏

逻辑思维:

[尝试解答] B

[演练1] (2024·东北三省联考)敦煌汉代悬泉置遗址是已发现的时代最早的邮驿机构,出土的汉简载,“律曰:诸乘置,其传不为急,及乘传者驿驾□令葆马三日,三日中死,负之”。上述记载反映出当时( )

[点拨] 把出土的汉简记载的内容转化为最早的邮驿制度的规定,判断正确选项。

A.边疆与内地联系密切

B.匈奴严重威胁中原

C.敦煌郡保障西域安全

D.邮驿管理制度严格

D [根据题干信息可知,汉简记载的律令规定,如果在传递不紧急的信息中,使用传马,必须保障传马的安全;如果传马在三日内死去,使用者将承担责任,这反映出当时邮驿管理制度严格,故选D项;材料没有体现边疆与内地的联系,排除A项;根据所学知识可知,汉武帝时期经过三次较大规模的战争,彻底清除了匈奴在河西走廊的势力,控制了阴山以南和河西走廊的大片区域,在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,排除B项;题干反映的是邮驿制度,保障西域安全的是西域都护府,排除C项。]

以题干主旨为依据,从逻辑关系方面关注选项间的关系

正确认识选项与选项之间的关系有利于得出答案。这些选项之间的逻辑关系有的是同类史实,有的是同一时期的史实,有的是相近的观点,有的存在因果关系或整体与部分的关系,有的甚至出现交叉、矛盾等。利用选项之间的这些关系可以比较容易地排除一些选项。

(2024·安徽卷·T1)西周前期,青铜器高古凝重,无取巧用意,纹饰原始,颇有图腾意味;春秋中叶至战国末年,器制多轻便适用,每每以现实性的动物为附饰物,追求精巧玲珑,标新立异。这一变化说明( )

A.宗法观念已经名存实亡

B.青铜铸造进入鼎盛时期

C.青铜器的礼乐功能弱化

D.农耕工具发生显著变化

逻辑思维:

[尝试解答] C

[演练2] (2024·江西鹰潭二模)到南北朝末期,各族人民在经济生活、文化语言、风俗习惯等方面,都已和汉族基本上一样了;胡乐、胡舞、胡床、胡饼及尊重妇女的意识等也给汉族文化输入了新鲜血液。据此可知,魏晋南北朝时期( )

A.女性地位有所提高

B.华夏认同观念形成

C.民族交融双向互动

D.少数民族加速汉化

[点拨] 题干主旨:到南北朝末期,各族人民在经济生活、文化语言等方面已汉化,“胡乐、胡舞”等也给汉族文化输入了“新鲜血液”,由此反映了民族交融。

C [根据材料信息可知,少数民族文化受到汉文化的影响,同时汉族也受到少数民族文化的影响,体现了汉族与少数民族之间的交流与交融,故选C项;材料中只涉及少数民族“尊重妇女的意识”影响汉文化,但并不能说明魏晋时期女性地位有所提高,排除A项;华夏认同观念在材料中并未体现,排除B项;材料不仅说明少数民族文化受到汉文化影响,也说明了汉文化受到少数民族文化影响,排除D项。]

观点论证型,从设问词与选项的逻辑关系找突破口

观点论证型题目往往给出一段材料或一个人的观点,需要判断这个材料或这个人观点的正误。近年来,新史学观点、史学材料被大量引入试题,丰富了命题新情境的创设,解答此类题目时一定要注意分析材料所表达的观点、这种观点说明的问题、对这种观点的认识、对这种观点理解正确的表述等,从设问词与选项之间的逻辑关系找突破口。

20世纪中后期,埃及总统纳赛尔说:“的确,我们的人民大多数还是文盲。但政治上的文盲人数却比20年前少得多……收音机改变了一切……人们在最偏远的乡村也能得知各地所发生的一切……领导人不可能再像以前那样统治国家。”材料旨在说明,科技成果的普及( )

A.加快了政治民主化进程

B.提升了文化教育的水平

C.进入了知识经济的时代

D.推动了“新自由主义”流行

逻辑思维:

[尝试解答] A

[演练3] (2024·山东济南三模)唐朝人对大运河的评价在唐朝前期以负面为主,但在唐中叶以后逐渐转向正面。这主要是由于( )

A.安史之乱的爆发

B.中央集权的弱化

C.经济格局的变化

D.长途贩运的兴盛

[点拨] 唐人对大运河的评价,唐朝前期以负面为主,唐中叶以后逐渐转向正面,分析判断对大运河评价变化的原因。

C [大运河作为南北交通的重要通道,其在经济格局变化中的作用也日益凸显。南方经济的繁荣使得大运河的运输功能得到更好发挥,从而也提高了人们对大运河的评价,故选C项;安史之乱主要影响唐朝的政治局势和社会稳定,与对大运河评价的转变关系不大,排除A项;中央集权的弱化不利于政府改变人们对大运河的评价,因此中央集权的弱化不是人们对大运河评价变化的原因,排除B项;长途贩运贸易兴盛于明清时期,排除D项。]

(1)数据表格类:纵横驰骋看变化。首先,抓住表头,获取主题信息。其次,获取表格的构成要素,尤其是人物、时间和空间信息。再次,注意表格中各组成部分间的关系及数据变化,进而得出所反映的历史现象。

(2)曲线数据图类:边边角角看拐点。一要注意从不同时间段内曲线的升降变化去分析其中所包含的信息;二要注意看曲线的整体走向,从宏观上判断某一时期历史事物的发展趋势。

(3)饼状数据图类:阴晴圆缺看大小。首先,要正确判断图的构成要素。其次,分析各构成要素占比关系。注意饼状大小只能看出各部分在总体中所占的比例,无法据此看出各部分实际的量。

(4)柱状数据图类:上下左右看趋势。关键在于对比各部分数据的变化,根据图中的时空信息,结合时代背景对数据差异进行分析解读。

数据表格类——纵横驰骋看变化

[解题模型] 第一步,审题干:从题干或表头中获取时间、表格名称、设问等关键信息。 第二步,破译表格中的信息:要坚持“纵横驰骋看变化”的原则,一要注意表格由哪些历史要素构成,尤其注意时间、空间信息;二要注意表格中各组成部分的关系,弄清表格所反映的问题或内涵;三要注意表格中各组成部分的变化,进而判断表格中所反映历史事物的变化原因、表现特征及其影响等。 第三步,得出结论:根据从表格中获取的历史信息,得出正确结论。

(2024·安徽卷·T5)

明代东南地区四县役银分摊表

年份 地区 赋役总 额(两) 役银分摊前 役银分摊后

丁银 (两) 田赋 (两) 丁银 (两) 田赋 (两)

1572 福建 漳平 9 932 6 747 3 185 2 189 7 743

1582 浙江 开化 22 456 12 648 9 808 3 457 18 999

1585 广东 顺德 34 580 16 628 17 952 5 304 29 276

1621 南直隶 歙县 48 609 23 669 24 940 7 657 40 952

据上表可知,役银分摊的做法( )

A.增加了人丁税额 B.有利于人口的增长

C.制约了商业发展 D.强化人身依附关系

[模型运用]

[尝试解答] B

[演练1] (2024·辽宁丹东二模)下面是隋唐时期成丁、入老年龄变化统计表。该表反映出当时( )

时间 成丁 年龄 入老 年龄

隋 开皇二年(公元582年) 18 60

大业元年(公元605年) 22 60

唐 武德七年(公元624年) 21 60

神龙元年(公元705年) 22 58

天宝三载(公元744年) 23 60

广德元年(公元763年) 25 55

A.赋税的征收标准由人丁转向财产

B.国家对地方户籍管理高度重视

C.政府对农民的人身控制逐渐放松

D.基层行政组织已无法有效运转

[点拨] 古代社会,成丁意味着承担赋役,入老意味着可以免除赋役并获得优抚待遇,而表格显示隋唐时期成丁的年龄总体增高,入老的年龄总体下降,意味着民众承担赋役的时间总体减少。

C [根据表格数据可知,在隋唐时期,成丁的年龄逐渐增高,入老的年龄逐渐降低,这反映出政府对农民的人身控制逐渐放松,故选C项;表格数据展示的是成丁与入老的年龄变化,并没有涉及赋税的征收标准,排除A项;题干内容仅是述及隋唐时期成丁与入老年龄的变化,并不能据此扩大为“国家对地方户籍管理高度重视”,排除B项;成丁与入老年龄标准的变化并不能代表“基层行政组织已无法有效运转”,并且这一说法也过于绝对,排除D项。]

曲线数据图类——边边角角看拐点

[解题模型] 第一步,审题干:获取题干中的时空、曲线数据图名称等关键信息。 第二步,破译曲线数据图中的信息:根据“边边角角看拐点”的原则,一要注意根据不同时间段内曲线的升降变化去分析其中包含的信息;二要注意观察曲线的整体走向,从宏观上判断某一时期历史事物的发展趋势。 第三步,得出结论:根据从题干和曲线数据图中获取的历史信息,结合所学知识,做出正确判断。

(2024·河南安阳调研)下图反映了汉高祖到汉武帝时期三公九卿、王国相、郡太守中军功阶层所占比重的变化情况。这一变化( )

A.有利于巩固专制集权政治

B.推动政府行政机制的完善

C.使得军队战斗力不断下降

D.缓和了统治集团内部矛盾

[模型运用]

[尝试解答] A

[演练2] 下面为北宋赋税结构示意图。这反映出北宋时期( )

A.小农经济的发展受阻

B.经济格局出现了新变化

C.农民负担逐渐减轻

D.工商业有了进一步发展

[点拨] 中国古代,农业税和非农业税分别代表两个经济领域,即农业和工商业,由曲线拐点趋势可以看出,北宋的非农业税收入逐渐超过了农业税收入,说明其代表的经济领域亦是如此。

D [题图中体现出非农业税在赋税结构中不断上升,说明工商业有了进一步发展,D项正确;图中体现出工商业发展较快,不能说明小农经济的发展受阻,排除A项;材料不能体现经济格局问题,排除B项;非农业税的上升并不能说明农民负担逐渐减轻,排除C项。]

饼状数据图类——阴晴圆缺看大小

[解题模型] 第一步,审题干:获取时空、图片反映的内容等关键信息。 第二步,破译饼状数据图中的信息:首先,要审清图例所标示的内容;其次,要根据“阴晴圆缺看大小”的原则,分析各部分数据在总体中所占的比重情况。 第三步,分析选项:根据从题干和饼状图中获取的信息并结合所学知识,选出正确选项。

(2024·山东淄博部分学校考试)下面为明朝徽州地区部分乡村纠纷处理方式比例图。这反映了( )

A.民间风俗和习惯对基层社会治理发挥决定作用

B.基层社会的矛盾体现出明朝阶级矛盾十分尖锐

C.国家法与习惯法在基层治理中相互配合与交融

D.明朝徽州地方政府对地方的管理和控制已失效

[模型运用]

[尝试解答] C

[演练3] 如图为唐朝著名诗人籍贯所占比重分布图。对图片解读正确的是( )

A.经济政治影响文化发展

B.科举选官凸显公平公正

C.南方经济发展超过北方

D.文化中心北移趋势明显

[点拨] 在本饼状图中,组成部分有北方省份,也有南方省份,将两者的数据综合归类对比可以发现,北方省份著名诗人的占比明显超过南方省份,分析判断正确选项。

A [根据题图内容及所学知识可知,唐朝时期的政治中心和经济重心都位于北方,当时著名诗人的籍贯也多在北方,说明政治经济影响文化发展,故选A项;B、C、D三项均不符合题意,排除。]

柱状数据图类——上下左右看趋势

[解题模型] 第一步,审题干:获取时空、柱状数据图名称、设问内容等关键信息。 第二步,破译柱状数据图中的信息:根据“上下左右看趋势”的原则,对比各部分数据的变化,根据图中的时间信息,结合时代背景对数据变化进行分析解读。 第三步,分析选项:根据从题干和柱状图中获取的历史信息并结合所学知识,得出正确选项。

(2024·河北唐山调研)下面为北魏前期、后期中枢机构长官籍贯分布柱状图。图中官员籍贯分布变化的重要原因是( )

A.鲜卑历史传统的影响

B.国家政治中心的转移

C.经济重心南移的推动

D.中枢权力机构的调整

[模型运用]

[尝试解答] B

[演练4] 如图所示为明清时期江浙部分地区的市镇数量变化情况(单位:个)。据此可以推知,明清时期江浙地区( )

A.社会经济结构发生变化

B.重农抑商有所松弛

C.发展成为全国经济中心

D.区域经济发展失衡

[点拨] 横向趋势是明朝嘉靖—万历时期对比清朝乾隆—嘉庆时期,而纵向趋势是江浙四府的市镇数量都有所增加,说明了其所代表的工商业实力也有所增长。

A [根据题干柱状图可知,与明朝嘉靖到万历年间相比,清朝乾隆到嘉庆年间,江浙部分地区的市镇数量都有所增长;结合所学知识可知,明清时期,由于商品经济的发展,出现了一大批以经济功能为主的工商业市镇。据此可知,之所以出现题干柱状图的变化,其主要原因在于社会的经济结构出现了变化,故选A项,排除B、C、D三项。]

(1)“三审”,一审题干,包括时间、空间、领域;二审图片要素,包括人物、器物、文字;三审注,注的内容对图片起补充性或解释性的作用,对理解图片及组织答案有帮助。

(2)“一转”,将图片信息转化为文字信息,然后再回归课本,将其放在特定的历史时期、历史事件中,寻求正确答案。

(3)解答漫画类试题时,必须根据漫画间接提供的信息,如作者、主题、时间、附加文字等,准确提炼漫画的寓意、背景、史实,然后结合题目作答。

依据历史图片中的信息,用“三步法”解答

[解题模型] 第一步,审题干:获取时空信息以及对历史图片的介绍性信息。 第二步,破译历史图片中的信息:分析图片所反映的历史事物的实质和特征;分析图片中的关键信息,明确其内涵和外延;当材料中有多幅图片时,分析图片之间是否有明确的联系和变化。 第三步,分析选项:排除不符合图片反映史实的选项,得出正确答案。

(2024·湖北卷·T1)湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。据此可推断( )

A.早期国家认同已广泛形成

B.南北地区间贸易往来较为频繁

C.史前文明存在远距离交流

D.凤凰咀遗存与大汶口文化同期

[模型运用]

[尝试解答] C

[演练1] (2024·黑龙江牡丹江一模)《易经》中《乾卦》云:“天行健,君子以自强不息”“乾为马”,马象征孜孜不倦、奋力进取;《坤卦》云:“地势坤,君子以厚德载物”“坤为牛”,牛象征无为而治、厚德载物。因此,儒道两家学派创始人在后世的艺术形象常如图所示。从中说明这两派学说初创时( )

A.针对现实问题有的放矢

B.两者互相矛盾互不兼容

C.均为当时统治者所采纳

D.迎合新兴地主阶级需求

[点拨] 图片信息孔子乘马车周游列国,老子骑青牛出函谷关,从儒道两家学派创始人在后世的艺术形象,分析判断儒、道学派初创时面对的社会问题。

A [根据材料可知,孔子坐马车体现了孔子面对礼崩乐坏的春秋现状时主张积极有为,而老子骑青牛体现了老子面对现实问题主张无为而治,反映了面对社会现实孔子和老子提出了不同的主张,但都强调应对现实问题,由此说明这两派学说初创时针对现实问题有的放矢,故选A项;儒道思想发展到宋朝进行了融合,且产生了理学,“互不兼容”说法与史实不符,排除B项;儒道思想在春秋战国时期都未被当时的统治者采纳,排除C项;法家思想迎合了新兴地主阶级需求,儒道思想并未迎合这一需求,排除D项。]

将历史图片时空信息转化为具体的历史事件

[解题模型] 第一步,审题干:时空观念是历史学科核心素养非常重要的组成部分,要审读历史图片中的时空。 第二步,将时空信息转化为历史事件:将历史图片中的时空信息按时间、空间要素建构历史事件、历史人物、历史现象之间的联系,并将时间、空间要素转化为具体的历史事件,使选择题的题干(问题)更加直接、具体。 第三步,分析选项:验结论找出正确答案,按历史图片有效信息排除无关选项。

(2024·辽宁沈阳一模)下面为元朝大都平面示意图。它可以用来说明元朝统治者( )

A.实行开放包容的民族政策

B.接纳了中原的文化传统

C.重视商品经济与对外贸易

D.沿用宋代中枢运行机制

[模型运用]

[尝试解答] B

[演练2] (2024·北京东城区二模)有学者提出,黄河流域文明发展中存在“三条线”,以及原始社会末期夏商周三部族集中分布的“三大(板)块”(如图所示)。以下说法正确的是( )

A.夏商周三代政治势力未超出部族板块

B.先秦时期中原华夏势力向北进抵甲线

C.古代少数民族南下均定都甲乙线之间

D.历代大一统王朝都建都于丙线的附近

[点拨] 注意审题干,有学者提出黄河流域文明发展中存在“三条线”,结合图片内容,分析判断,选出说法正确的选项。

B [根据题图及所学知识可知,在先秦时期,中原华夏势力,尤其是西周通过分封制将其统治范围“向北进抵甲线”,故选B项;根据所学知识可知,西周统治者通过分封制超出了其原有的部族板块,排除A项;根据所学知识可知,北魏孝文帝改革后将都城由平城迁至洛阳,而洛阳在丙线以南,排除C项;根据所学知识可知,元明清三代都建都于北京,即甲线附近,排除D项。]

漫画类历史图片中的图文信息并用

[解题模型] 第一步,审题干:观察分析题干中的图文信息,明确解题方向。 第二步,审漫画图片:漫画图片既有显性信息,又有隐性信息,准确提炼漫画的寓意、背景、史实,并结合图文,对漫画有一个完整的认知。 第三步,分析选项:依据从漫画图片中获取的图文信息,结合漫画图片的显性信息和隐性信息判断正确答案,排除无关选项。

(2024·广东惠州调研)如图为1919年刊登在英国某杂志上一幅名为《超重》的漫画。作者意在( )

橄榄枝上的英文:国际联盟

威尔逊总统:“这根橄榄枝给你,现在赶紧忙活起来吧。”

和平鸽:“我当然想让每个人高兴,但是这树枝是不是有点太沉了?”

A.肯定国际联盟处理国际争端的作用

B.质疑国际联盟维护战后世界和平的能力

C.呼吁国际合作维护世界和平与安全

D.揭露美国加入国际联盟后称霸世界的野心

模型运用:本题为图片类试题,可以按以下步骤进行分析:

[尝试解答] B

[演练3] 如图为1938年7月7日出版的《号角》第三期刊登的抗战漫画。漫画取名为《军民合作之胜券》,画的一侧写着:“军民相合作,大家站起来,最后的胜利一定属吾侪。”画面描绘了一位军人站在两位百姓的肩膀上去摘取最后胜利的果实,旁边3位小孩举着双手在期盼。此画表达的寓意为( )

A.呼吁停止内战实现全国抗战

B.借助民众力量争取抗战胜利

C.顺应民意实现和平民主建国

D.揭露战乱加深民众生活困苦

[点拨] 本题以漫画的形式,考查全民族抗战,结合图片中图文信息和所学知识,分析判断正确答案。

B [由材料可知,一位军人站在两位百姓的肩膀上去摘取最后胜利的果实,旁边3位小孩举着双手在期盼,这说明漫画的寓意是团结民众、借助民众的力量争取抗战的最后胜利,故B项正确;1937年七七事变后,全民族抗战已经开始,故A项错误;“顺应民意实现和平民主建国”是抗日战争胜利后国共重庆谈判的内容,故C项错误;“揭露战乱加深民众生活困苦”与材料主旨不符,故D项错误。]

6/19

同课章节目录