高考生物一轮复习必修1微专题3实验技能专题课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考生物一轮复习必修1微专题3实验技能专题课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 624.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 15:13:34 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

必修1 分子与细胞

微专题三 实验技能专题

专|题|整|合

一、实验设计遵循的原则和变量分析

1.实验设计的三大原则

(1)单一变量原则:即除自变量(实验变量)以外,应使实验组与对照组的无关变量保持相同且适宜,如生物材料(大小、生理状况、年龄、性别等)相同、实验器具(型号、洁净程度等)相同、实验试剂(用量、浓度、使用方法等)相同和条件(保温或冷却、光照或黑暗、搅拌、振荡等)相同。

(2)平行重复原则:在实验设计中为了避免实验结果的偶然性,必须对所做实验进行足够次数的重复,以获得多次实验结果的平均值,保证实验结果的准确性。

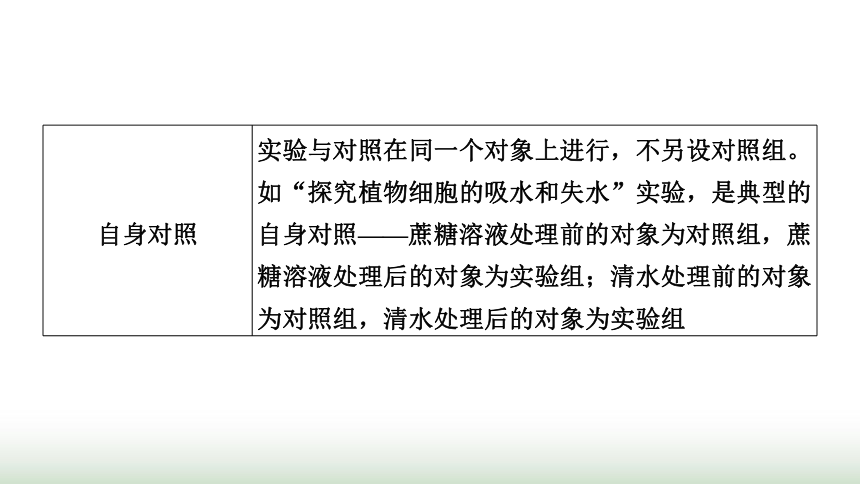

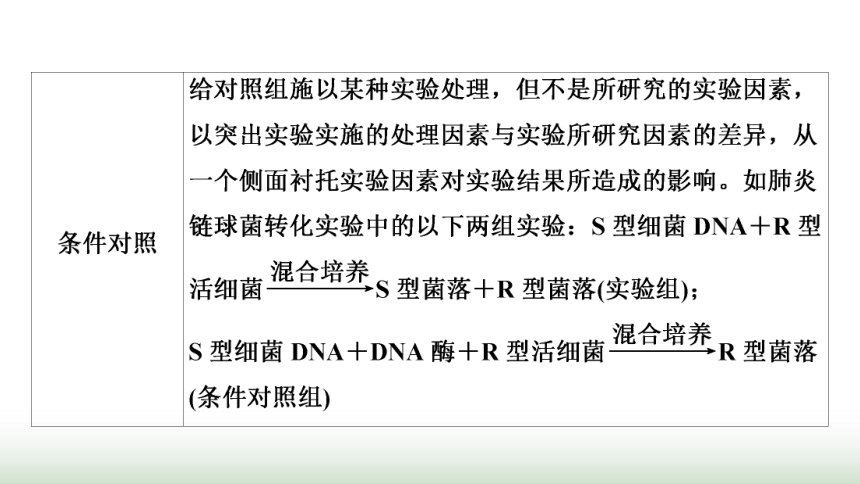

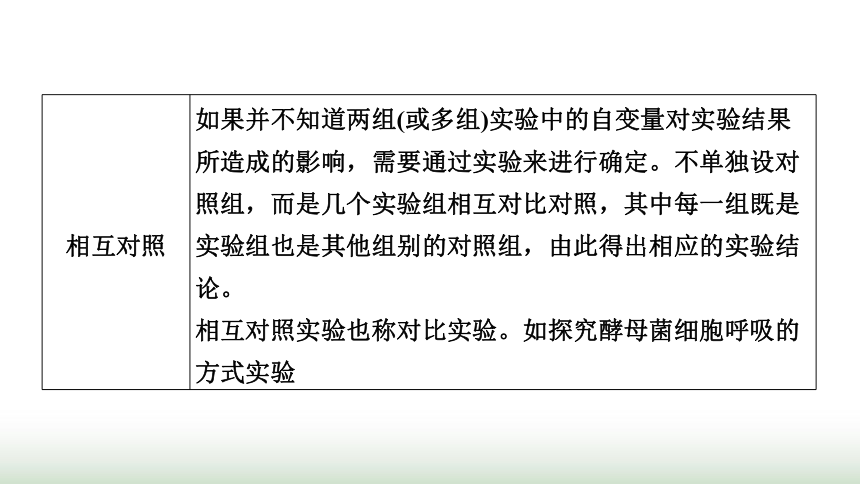

(3)对照原则:应设置对照实验,使实验组与对照组的自变量不同(其他因素都相同),以便减小实验误差。常用的对照方法包括:空白对照、自身对照、条件对照、相互对照(也叫对比实验),如下表:

自身对照 实验与对照在同一个对象上进行,不另设对照组。如“探究植物细胞的吸水和失水”实验,是典型的自身对照——蔗糖溶液处理前的对象为对照组,蔗糖溶液处理后的对象为实验组;清水处理前的对象为对照组,清水处理后的对象为实验组

相互对照 如果并不知道两组(或多组)实验中的自变量对实验结果所造成的影响,需要通过实验来进行确定。不单独设对照组,而是几个实验组相互对比对照,其中每一组既是实验组也是其他组别的对照组,由此得出相应的实验结论。

相互对照实验也称对比实验。如探究酵母菌细胞呼吸的方式实验

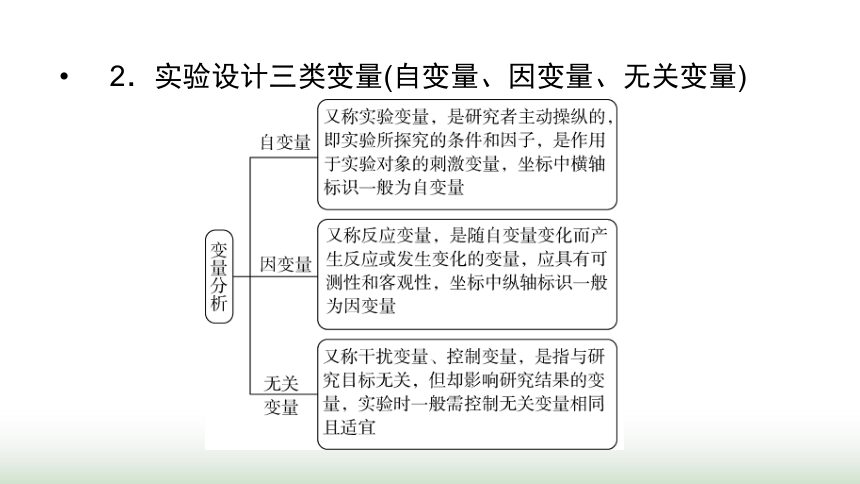

2.实验设计三类变量(自变量、因变量、无关变量)

二、实验设计的基本方法

实验设计程序:明确实验目的→选择实验原理→确定实验思路→设计实验步骤→预期实验结果→得出实验结论。

1.实验目的

(1)验证性实验:寻找题干信息,一般写有“验证……”即为该实验的实验目的。

(2)探究性实验:首先分析实验的自变量和因变量。此类实验的实验目的一般书写为“探究自变量对因变量的影响”“探究自变量与因变量的关系”“探究自变量的作用”等等。

2.实验假设

假设是指用来说明某种现象,但未经证实的论题,是对课题涉及的主要变量之间相互关系的设想,是研究者对研究结果预先赋予的答案,是一种可能的解释和说明。提出的假设可能正确,也可能错误,但必须能解释题目现象或与题干相符,一般情况下,若是实验中要求写出你的假设,我们应根据自己平常积累的知识,写出认为最可能的一种假设即可。

3.实验原理

实验原理的确认与书写:实验原理就是进行实验的理论依据,书写的基本套路概括为“已知条件找变量→根据目的提结论→依据材料判结果→结论结果巧联系→组织语言写原理”。

4.实验思路

思路是“想法”,是较为粗线条的思考过程,其要求“言简意赅”。比如:用某种方法处理某种材料,观察其对某方面的影响效果。一般须体现“对照思想”,显示自变量和因变量,对无关变量表述时,应注意体现“相同且适宜”。

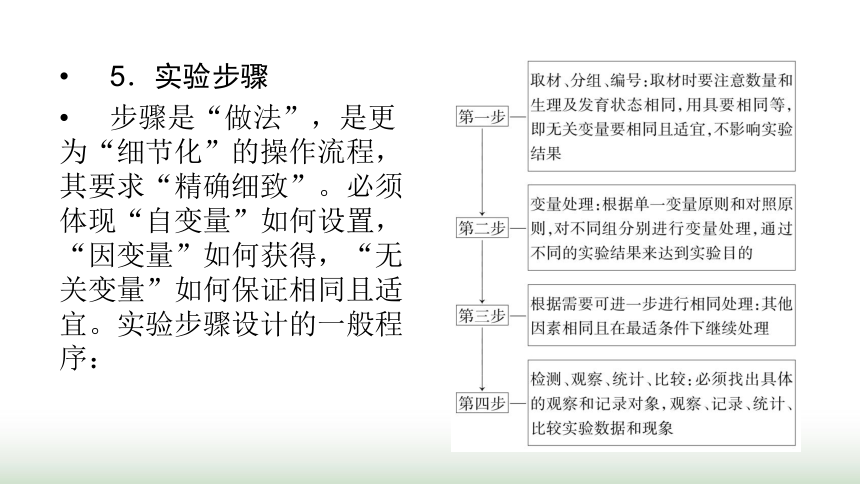

5.实验步骤

步骤是“做法”,是更为“细节化”的操作流程,其要求“精确细致”。必须体现“自变量”如何设置,“因变量”如何获得,“无关变量”如何保证相同且适宜。实验步骤设计的一般程序:

【注意】自变量的处理方法

(1)“加”或“减”:例如验证甲状腺激素的生理作用——“加”即口服或注射该激素;“减”即手术切除甲状腺。

(2)“换”:如探究温度对酶活性的影响实验,对自变量温度无法“加”或“减”,就用“换”的方法。

6.实验结果和结论

实验结果是通过观察或测量得到的实验现象,是实验实际出现的情况。实验结论是根据实验现象,对实验因变量与自变量关系进行分析,得出的具有普遍意义的理论性结论。实验结论的得出必须依据实验结果。归纳实验结论的一般方法:

(1)通过实验目的、实验的对照组设置或步骤,根据单一因素不同,找出实验自变量。

(2)由果找因,分析实验结果(因变量)与实验控制的单一因素(自变量)之间的逻辑关系,得出正确结论。

(3)在有些实验中,还要根据各对照组中得出的“分结论”,综合为“全面结论(总)”。

(4)在验证性实验中,因为要验证的事实是正确的,实验结果只有一种,实验结论即是实验要验证的事实。在探究性实验中,因为实验结果是未知的,可能出现的实验结果有多种,因此对应的实验结论也有多种,不同的结果对应不同的结论。

三、正确分析评价和完善实验设计方案

实验方案的分析与评价,是“实验设计”的一个重要环节,所有实验结束后,都需要对自己或对他人的实验方案进行分析与评价,这就意味着“分析与评价”的内容与“实验设计”的内容紧密相关。解答此类问题时,需要从“实验目的”“自变量”“因变量”“无关变量”的角度,按照科学性原则、单一变量原则逐一进行评价。

对|点|落|实

1.(2025·湖北模拟)现有两种淀粉酶A与B,某生物兴趣小组为探究不同温度条件下这两种淀粉酶的活性,设计实验如下:

实验原理:温度等条件可以影响酶的活性;淀粉在淀粉酶的催化作用下产生麦芽糖;用分光光度计测量溶液的吸光度时,物质含量越多,其吸光度越大,因此可测出物质的相对含量。

实验材料:一定浓度的淀粉溶液、相同浓度的淀粉酶A和淀粉酶B溶液、水浴缸、温度计等。

实验过程:

组别

步骤 1 2 3 4 5 6 7 8

①水浴缸温度(℃) 20 30 40 50 20 30 40 50

②取8支试管各加入等量淀粉溶液(mL),分别保温5分钟 10 10 10 10 10 10 10 10

③另取8支试管各加入等量淀粉酶溶液分别保温5分钟 酶

A 酶

A 酶

A 酶

A 酶

B 酶

B 酶

B 酶

B

④将同温度下的两支试管中的淀粉溶液与淀粉酶溶液混合摇匀,保温5分钟

实验结果:图甲是40 ℃时测定酶A催化淀粉水解生成麦芽糖的量随时间变化的曲线,图乙是第④步保温5分钟后,用分光光度计对各组淀粉剩余量进行检测的结果。

(1)该实验的自变量是____________________,因变量的检测指标是__________________,淀粉酶催化淀粉水解的实质是________________ ______________________。

(2)1、6两组____________(填“能”或“不能”)作为对照,原因是实验设计要遵循______________原则。

答案:(1)酶的种类和温度 各组淀粉剩余量(或麦芽糖的生成量) 降低反应所需的活化能 (2)不能 单一变量

解析:(1)自变量是在实验过程中可以变化的量,本实验的目的是探究不同温度条件下这两种淀粉酶的活性,因此本实验有两个自变量,即酶的种类和温度;因变量为各组淀粉剩余量或产物——麦芽糖的生成量;淀粉酶催化淀粉水解的实质是降低了该反应所需的活化能。(2)1、6两组温度和酶的种类均不同,不遵循单一变量原则,所以1组和6组不能作为对照。

2.(2024·黑龙江鹤岗期末)某种酶的活性与温度的关系如图所示。请回答下列相关问题。

(1)可以将__________________________________________________作为酶活性高低的指标。

(2)在t1和t5的温度环境中,该酶的活性都极低。这两种环境中酶结构上的主要区别是温度达到t5时____________________。

(3)已知经过t2温度处理的该酶,当温度提高到t3时,其活性随着提高;但不知道经过t4温度处理的酶,当温度降低到t3时,其活性是否可以恢复到较高水平。请完成以下实验设计,对该问题进行探究。

①取3支试管,编号为A、B、C,各加入适宜浓度的该酶溶液 1 mL。将A和B设为对照组,分别在温度为t3、t4水浴装置中保温10 min;将C作为实验组,其温度处理应是先在____________________,然后再转移到____________________。

②另取适宜浓度的反应物溶液各2 mL,分别加入甲、乙、丙三支试管中,_____________________________________________________。

③分别将甲、乙、丙中的溶液对应加入A、B、C内,振荡摇匀后依次在各自温度环境中保温10 min,检测各试管中产物的量,记录,比较。

④结果预测与分析:

如果______________________________________,则说明随着温度由t4降低到t3时,该酶的活性可以恢复;

如果______________________________________,则说明随着温度由t4降低到t3时,该酶的活性不能恢复。

答案:(1)单位时间内产物的增加量(或单位时间内反应物的减少量) (2)酶的空间结构被破坏

(3)①t4中水浴保温5 min t3中水浴保温5 min ②依次在t3、t4、t3水温中保温5 min(相同适宜时间) ④C的产物量接近于A而明显多于B C的产物量接近于B而明显少于A

解析:(1)酶催化活性的表示方法:单位时间内底物的减少量或产物的生成量。(2)相对于最适温度而言,高温、低温都会影响酶的活性,但作用原理并不相同,过高温度会破坏酶的空间结构导致酶变性失活,低温则不会,酶的活性在温度恢复适宜时可恢复。(3)设计对照组t3和t4,在设计时要设计经过t4温度处理的酶,当温度降低到t3时,观察酶的活性是否恢复,整个过程中要保持温度不变。若最终测量C中产物生成量接近于A而明显多于B,则说明随着温度由t4降低到t3时,该酶的活性可以恢复;若C中产物生成量接近于B而明显少于A,则说明随着温度由t4降低到t3时,该酶的活性不能恢复。

3.(2025·广东肇庆期末)为验证pH对唾液淀粉酶活性的影响,某同学具体的实验操作步骤如下:

①在1~5号试管中分别加入0.5%的唾液1 mL。

②分别向1~5号试管中加入0.5%的淀粉液2 mL。

③向各试管中加入相应的缓冲液3 mL,使各试管中的pH依次稳定在5.60、6.20、6.80、7.40、8.00。

④将1~5号试管均放入37 ℃温水中恒温水浴。

⑤反应过程中,每隔1 min从第3号试管中取出一滴反应液滴在比色板上,加1滴碘液显色。待呈橙黄色时,立即取出5支试管,加碘液显色并比色,记录结果如表所示。

试管编号 1 2 3 4 5

pH 5.60 6.20 6.80 7.40 8.00

颜色 ++ + 橙黄色 + ++

注:“+”表示蓝色程度。

(1)实验设计中,因变量是_______________。实验过程中选择37 ℃恒温的理由是__________________________。

(2)3号试管加碘液后出现橙黄色,说明_____________________ __________________________________________________。

(3)如果反应速率过快,应当对唾液进行怎样的处理?__________________________________________________________。

(4)该同学的操作中有一处错误,请改正:_____________________ ____________________________________________。

(5)该实验得出的结论是____________________________________ ________________________________。

答案:(1)颜色变化 保证温度恒定,排除温度对实验结果的干扰;37 ℃是唾液淀粉酶的最适催化温度

(2)淀粉已经完全分解

(3)适当稀释唾液

(4)将步骤③移到②之前

(5)唾液淀粉酶催化的最适pH约为6.80,高于或低于此值,酶的活性都会降低

必修1 分子与细胞

微专题三 实验技能专题

专|题|整|合

一、实验设计遵循的原则和变量分析

1.实验设计的三大原则

(1)单一变量原则:即除自变量(实验变量)以外,应使实验组与对照组的无关变量保持相同且适宜,如生物材料(大小、生理状况、年龄、性别等)相同、实验器具(型号、洁净程度等)相同、实验试剂(用量、浓度、使用方法等)相同和条件(保温或冷却、光照或黑暗、搅拌、振荡等)相同。

(2)平行重复原则:在实验设计中为了避免实验结果的偶然性,必须对所做实验进行足够次数的重复,以获得多次实验结果的平均值,保证实验结果的准确性。

(3)对照原则:应设置对照实验,使实验组与对照组的自变量不同(其他因素都相同),以便减小实验误差。常用的对照方法包括:空白对照、自身对照、条件对照、相互对照(也叫对比实验),如下表:

自身对照 实验与对照在同一个对象上进行,不另设对照组。如“探究植物细胞的吸水和失水”实验,是典型的自身对照——蔗糖溶液处理前的对象为对照组,蔗糖溶液处理后的对象为实验组;清水处理前的对象为对照组,清水处理后的对象为实验组

相互对照 如果并不知道两组(或多组)实验中的自变量对实验结果所造成的影响,需要通过实验来进行确定。不单独设对照组,而是几个实验组相互对比对照,其中每一组既是实验组也是其他组别的对照组,由此得出相应的实验结论。

相互对照实验也称对比实验。如探究酵母菌细胞呼吸的方式实验

2.实验设计三类变量(自变量、因变量、无关变量)

二、实验设计的基本方法

实验设计程序:明确实验目的→选择实验原理→确定实验思路→设计实验步骤→预期实验结果→得出实验结论。

1.实验目的

(1)验证性实验:寻找题干信息,一般写有“验证……”即为该实验的实验目的。

(2)探究性实验:首先分析实验的自变量和因变量。此类实验的实验目的一般书写为“探究自变量对因变量的影响”“探究自变量与因变量的关系”“探究自变量的作用”等等。

2.实验假设

假设是指用来说明某种现象,但未经证实的论题,是对课题涉及的主要变量之间相互关系的设想,是研究者对研究结果预先赋予的答案,是一种可能的解释和说明。提出的假设可能正确,也可能错误,但必须能解释题目现象或与题干相符,一般情况下,若是实验中要求写出你的假设,我们应根据自己平常积累的知识,写出认为最可能的一种假设即可。

3.实验原理

实验原理的确认与书写:实验原理就是进行实验的理论依据,书写的基本套路概括为“已知条件找变量→根据目的提结论→依据材料判结果→结论结果巧联系→组织语言写原理”。

4.实验思路

思路是“想法”,是较为粗线条的思考过程,其要求“言简意赅”。比如:用某种方法处理某种材料,观察其对某方面的影响效果。一般须体现“对照思想”,显示自变量和因变量,对无关变量表述时,应注意体现“相同且适宜”。

5.实验步骤

步骤是“做法”,是更为“细节化”的操作流程,其要求“精确细致”。必须体现“自变量”如何设置,“因变量”如何获得,“无关变量”如何保证相同且适宜。实验步骤设计的一般程序:

【注意】自变量的处理方法

(1)“加”或“减”:例如验证甲状腺激素的生理作用——“加”即口服或注射该激素;“减”即手术切除甲状腺。

(2)“换”:如探究温度对酶活性的影响实验,对自变量温度无法“加”或“减”,就用“换”的方法。

6.实验结果和结论

实验结果是通过观察或测量得到的实验现象,是实验实际出现的情况。实验结论是根据实验现象,对实验因变量与自变量关系进行分析,得出的具有普遍意义的理论性结论。实验结论的得出必须依据实验结果。归纳实验结论的一般方法:

(1)通过实验目的、实验的对照组设置或步骤,根据单一因素不同,找出实验自变量。

(2)由果找因,分析实验结果(因变量)与实验控制的单一因素(自变量)之间的逻辑关系,得出正确结论。

(3)在有些实验中,还要根据各对照组中得出的“分结论”,综合为“全面结论(总)”。

(4)在验证性实验中,因为要验证的事实是正确的,实验结果只有一种,实验结论即是实验要验证的事实。在探究性实验中,因为实验结果是未知的,可能出现的实验结果有多种,因此对应的实验结论也有多种,不同的结果对应不同的结论。

三、正确分析评价和完善实验设计方案

实验方案的分析与评价,是“实验设计”的一个重要环节,所有实验结束后,都需要对自己或对他人的实验方案进行分析与评价,这就意味着“分析与评价”的内容与“实验设计”的内容紧密相关。解答此类问题时,需要从“实验目的”“自变量”“因变量”“无关变量”的角度,按照科学性原则、单一变量原则逐一进行评价。

对|点|落|实

1.(2025·湖北模拟)现有两种淀粉酶A与B,某生物兴趣小组为探究不同温度条件下这两种淀粉酶的活性,设计实验如下:

实验原理:温度等条件可以影响酶的活性;淀粉在淀粉酶的催化作用下产生麦芽糖;用分光光度计测量溶液的吸光度时,物质含量越多,其吸光度越大,因此可测出物质的相对含量。

实验材料:一定浓度的淀粉溶液、相同浓度的淀粉酶A和淀粉酶B溶液、水浴缸、温度计等。

实验过程:

组别

步骤 1 2 3 4 5 6 7 8

①水浴缸温度(℃) 20 30 40 50 20 30 40 50

②取8支试管各加入等量淀粉溶液(mL),分别保温5分钟 10 10 10 10 10 10 10 10

③另取8支试管各加入等量淀粉酶溶液分别保温5分钟 酶

A 酶

A 酶

A 酶

A 酶

B 酶

B 酶

B 酶

B

④将同温度下的两支试管中的淀粉溶液与淀粉酶溶液混合摇匀,保温5分钟

实验结果:图甲是40 ℃时测定酶A催化淀粉水解生成麦芽糖的量随时间变化的曲线,图乙是第④步保温5分钟后,用分光光度计对各组淀粉剩余量进行检测的结果。

(1)该实验的自变量是____________________,因变量的检测指标是__________________,淀粉酶催化淀粉水解的实质是________________ ______________________。

(2)1、6两组____________(填“能”或“不能”)作为对照,原因是实验设计要遵循______________原则。

答案:(1)酶的种类和温度 各组淀粉剩余量(或麦芽糖的生成量) 降低反应所需的活化能 (2)不能 单一变量

解析:(1)自变量是在实验过程中可以变化的量,本实验的目的是探究不同温度条件下这两种淀粉酶的活性,因此本实验有两个自变量,即酶的种类和温度;因变量为各组淀粉剩余量或产物——麦芽糖的生成量;淀粉酶催化淀粉水解的实质是降低了该反应所需的活化能。(2)1、6两组温度和酶的种类均不同,不遵循单一变量原则,所以1组和6组不能作为对照。

2.(2024·黑龙江鹤岗期末)某种酶的活性与温度的关系如图所示。请回答下列相关问题。

(1)可以将__________________________________________________作为酶活性高低的指标。

(2)在t1和t5的温度环境中,该酶的活性都极低。这两种环境中酶结构上的主要区别是温度达到t5时____________________。

(3)已知经过t2温度处理的该酶,当温度提高到t3时,其活性随着提高;但不知道经过t4温度处理的酶,当温度降低到t3时,其活性是否可以恢复到较高水平。请完成以下实验设计,对该问题进行探究。

①取3支试管,编号为A、B、C,各加入适宜浓度的该酶溶液 1 mL。将A和B设为对照组,分别在温度为t3、t4水浴装置中保温10 min;将C作为实验组,其温度处理应是先在____________________,然后再转移到____________________。

②另取适宜浓度的反应物溶液各2 mL,分别加入甲、乙、丙三支试管中,_____________________________________________________。

③分别将甲、乙、丙中的溶液对应加入A、B、C内,振荡摇匀后依次在各自温度环境中保温10 min,检测各试管中产物的量,记录,比较。

④结果预测与分析:

如果______________________________________,则说明随着温度由t4降低到t3时,该酶的活性可以恢复;

如果______________________________________,则说明随着温度由t4降低到t3时,该酶的活性不能恢复。

答案:(1)单位时间内产物的增加量(或单位时间内反应物的减少量) (2)酶的空间结构被破坏

(3)①t4中水浴保温5 min t3中水浴保温5 min ②依次在t3、t4、t3水温中保温5 min(相同适宜时间) ④C的产物量接近于A而明显多于B C的产物量接近于B而明显少于A

解析:(1)酶催化活性的表示方法:单位时间内底物的减少量或产物的生成量。(2)相对于最适温度而言,高温、低温都会影响酶的活性,但作用原理并不相同,过高温度会破坏酶的空间结构导致酶变性失活,低温则不会,酶的活性在温度恢复适宜时可恢复。(3)设计对照组t3和t4,在设计时要设计经过t4温度处理的酶,当温度降低到t3时,观察酶的活性是否恢复,整个过程中要保持温度不变。若最终测量C中产物生成量接近于A而明显多于B,则说明随着温度由t4降低到t3时,该酶的活性可以恢复;若C中产物生成量接近于B而明显少于A,则说明随着温度由t4降低到t3时,该酶的活性不能恢复。

3.(2025·广东肇庆期末)为验证pH对唾液淀粉酶活性的影响,某同学具体的实验操作步骤如下:

①在1~5号试管中分别加入0.5%的唾液1 mL。

②分别向1~5号试管中加入0.5%的淀粉液2 mL。

③向各试管中加入相应的缓冲液3 mL,使各试管中的pH依次稳定在5.60、6.20、6.80、7.40、8.00。

④将1~5号试管均放入37 ℃温水中恒温水浴。

⑤反应过程中,每隔1 min从第3号试管中取出一滴反应液滴在比色板上,加1滴碘液显色。待呈橙黄色时,立即取出5支试管,加碘液显色并比色,记录结果如表所示。

试管编号 1 2 3 4 5

pH 5.60 6.20 6.80 7.40 8.00

颜色 ++ + 橙黄色 + ++

注:“+”表示蓝色程度。

(1)实验设计中,因变量是_______________。实验过程中选择37 ℃恒温的理由是__________________________。

(2)3号试管加碘液后出现橙黄色,说明_____________________ __________________________________________________。

(3)如果反应速率过快,应当对唾液进行怎样的处理?__________________________________________________________。

(4)该同学的操作中有一处错误,请改正:_____________________ ____________________________________________。

(5)该实验得出的结论是____________________________________ ________________________________。

答案:(1)颜色变化 保证温度恒定,排除温度对实验结果的干扰;37 ℃是唾液淀粉酶的最适催化温度

(2)淀粉已经完全分解

(3)适当稀释唾液

(4)将步骤③移到②之前

(5)唾液淀粉酶催化的最适pH约为6.80,高于或低于此值,酶的活性都会降低

同课章节目录