广西壮族自治区百色市2024-2025学年高一下学期7月期末教学质量调研测试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广西壮族自治区百色市2024-2025学年高一下学期7月期末教学质量调研测试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 194.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 14:38:19 | ||

图片预览

文档简介

2025年春季学期百色市普通高中期末教学质量调研测试高一语文

(考试时长:150分钟,全卷满分:150分)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

我国是世界上最早发现并使用天然漆的国家。经过长期的实践,把漆器制造发展成为一种专门工艺并达到了很高的水平。

现知最早的漆器是1978年在浙江省的六七千年前河姆渡遗址中发现的木胎朱漆碗。不过从单纯使用天然漆到用色料调漆,其间还有一个漫长的过程,有待今后我们做进一步的探索。商周时代已用色漆和雕刻来装饰器物,并以松石、螺钿、蚌泡等作镶嵌花纹。战国在漆工史上是一个极为重要的时期,器物品种和髹饰技法等都有很大的发展。汉代漆器产地之广、数量之多、传播之远是前所未有的。器物的造型及装饰也呈现新的面貌。魏晋南北朝漆器发掘出土的虽不多,惟据历史文献可知当时花色颇繁,制作亦精。体大质轻的夹纻像,油漆兼用的密陀绘具有时代的特色。唐代文明高跻当时世界之巅,漆器和其他工艺一样有特殊的成就。它表现在起源于前代的金银平脱至此而愈加华美,盛行于后代的剔红、犀皮等又始创于斯时(据最近在马鞍山朱然墓发现的漆器,三国吴已有犀皮,本书不及收入和更改,另有专文论及。)宋代一向以一色漆器制作精良为世所称,而近年来又发现有极为精美纹饰的堆漆与镶嵌、戗金与填漆相结合的漆器更呈异彩。元代漆工名匠辈出,尤以剔红、剔犀、戗金诸作,达到了历史的顶峰。明代是我国漆工史上又一次有重大发展和革新的时代,髹饰工艺可谓至此而大备。多种技法和不同纹、地的结合,迎来了千文万华之盛。清代前半叶大规模地继承了明代髹工,由于宫廷的好尚,更趋精工细巧而不免流于纤密繁琐。中叶以后,国运日促,导致各种工艺的全面衰退。

总的说来,我国漆工艺几千年的发展和成就,对全世界的漆器工艺都产生了影响。先是东亚、东南亚,继而是西欧及北美。可以说世界上一切制造漆器或用其他物质摹仿漆器的国家,无不或多或少受中国漆器的影响。中国传统漆工艺曾经为人类文明做出了重大的贡献。

(摘编自王世襄《中国漆工艺简史》)

材料二:

古代漆器制作工艺不断发展革新,各个时代、不同地域、不同器物选材做法也略有不同。本文以木质胎体北魏司马金龙墓漆屏风画为例,从微观层面探索漆器的制作工艺。

胎骨是漆器制作第一道工序,是器物的基础。木材资源丰富,被广泛用作板物、角物和圆物的胎骨。司马金龙墓漆屏风画利用木胎塑造器型,采用木材拼对与铆接的方式使器物成型。木胎完成后,上面会用法漆糊贴麻布加固胎体,布漆时用力均匀,接缝处叠加的麻布用刀削去,最后打磨。漆屏风画残片显微观察显示,木胎上有织物,经纬线清晰可见,该织物非普通麻布。

做灰是制作胎体和漆上装饰之间的一道重要工序。一般而言,做灰时将灰粉分为粗、中、细三种粒度,调和后依次在器物上刮涂,补平、补缺胎体,且每道灰晾干后都会打磨平整。漆屏风画残片显微观察显示,其漆灰层与漆底层的交界面十分平整,应该是在漆灰层做打磨、抛光等表面处理。

通常在底胎做好漆灰层后要进行上漆。一般有三道,一是在细灰面上漆,漆内不加灰且不浓稠,涂刷数遍达到一定的厚度;第二道是在第一步完全干燥后,涂刷一层均匀且薄的生漆,隔绝外界和漆灰层;随后用煎或晒过的精制漆再精细涂刷,三道同样需要打磨、抛光处理,使其平滑光亮。漆屏风画残片中底漆层呈棕色,无明显的夹杂物。底漆层通常是三道上漆,实际根据器物的需要会灵活变化,有的会在漆内加入颜料。该漆屏风画漆膜残片显示整体髹红色底层髹涂于底漆层上,也作为底漆。

漆器的底胎完成后,即进行表面装饰。常用的装饰技法可分为髹涂、描绘、镶嵌、刻填、雕漆、堆饰等多种。色漆层作为画面内容的表达媒介,承载最丰富的信息。该漆屏风画漆膜残片各色漆层均采用大漆加颜料调制,有黄色、红色、白色、黑色、橙红色、青绿色等,增强了画面表现力。

(摘编自宋志辉《中国古代漆器制作工艺探析》)

材料三:

作为传统漆器的两种主要色彩,红色和黑色在漆器文化发展的过程中积淀为“标准色”,成为漆器色彩的基本美学特征。

红黑配成为中国古代漆器的主流色,不仅是因为它的朴素中显华美,更是因为中国人崇黑尚红的观念。我国传统的色彩观,是带有哲学意义的五原色理论体系,是一种被纳入阴阳五行学说中的色彩论,以五色代表一切色彩,《周礼 考工记》曰:“画绩之事杂五色:东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄。”五色即指红、黄、蓝三原色及黑、白两极色。黑色是诸多色彩中视觉最清晰的颜色,在我国古代色彩观念中,是最高的色彩崇拜,也是单色崇拜时间最长的一种色彩,经过单色崇拜的长期过程,自夏代开始就具有特殊的位置。

漆器的颜色一直以红黑二色为主,这与漆色的制作技术的特殊性也是分不开的。在天然漆液中加入黑炭粉就可生成黑漆,且这种炭粉极易获得,如木柴经燃烧后的黑烟、黑灰采集后即可使用,黑色就顺其自然的首先出现在髹漆工艺里。另外,红色漆的获取主要是采用矿物质朱砂入漆调制,故又称朱漆,朱砂是我国一种特有的颜料,产自南方。有资料表明,它也是我国最早使用的颜料之一,在天然漆液里掺入矿物质朱砂粉末调制成朱漆。朱砂调漆后具有坚固华丽且永不褪色的优点,较之其他矿物颜料粉更为稳定,这也是红色与黑色不断使用且得以扩展的原因之一。

(摘编自北京青年报《中国古代漆器的红与黑》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )。(3分)

A.我国是世界上最早制造漆器的国家,漆工艺起源于六七千年前的河姆渡,经历了漫长的发展过程,并对全世界的漆器工艺产生深远影响。

B.战国时期在漆工史上极为重要,汉代漆器在产地、数量、传播等方面表现突出,明代髹饰工艺完备迎来繁荣景象,各时代漆器发展各有特点。

C.中国古代漆器以红黑二色为主流色,这既与中国人崇黑尚红的传统观念紧密相关,也得益于获取黑色和红色漆的制作技术相对简便。

D.黑色在我国古代色彩观念中地位特殊,自夏代起就备受尊崇;红色漆主要是用朱砂调制,以此调成的朱漆具有坚固华丽且永不褪色等优点。

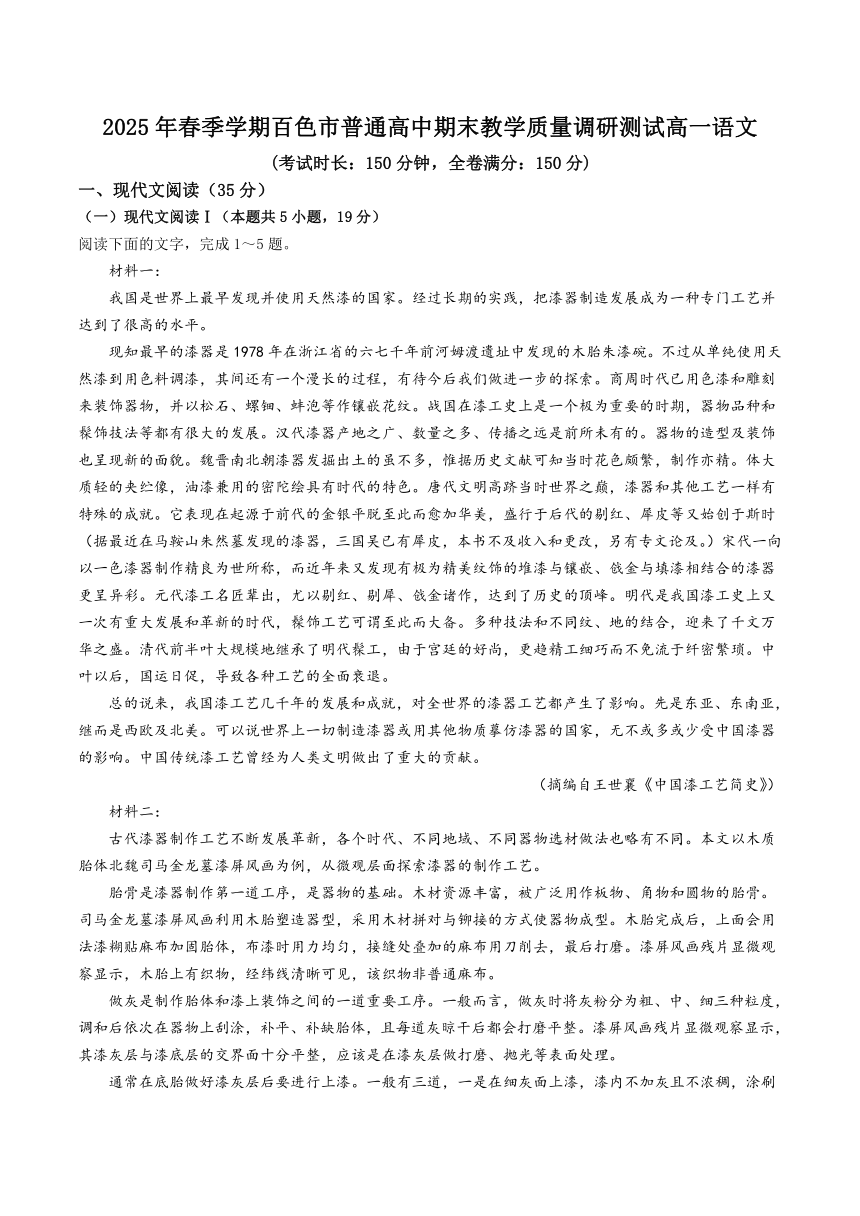

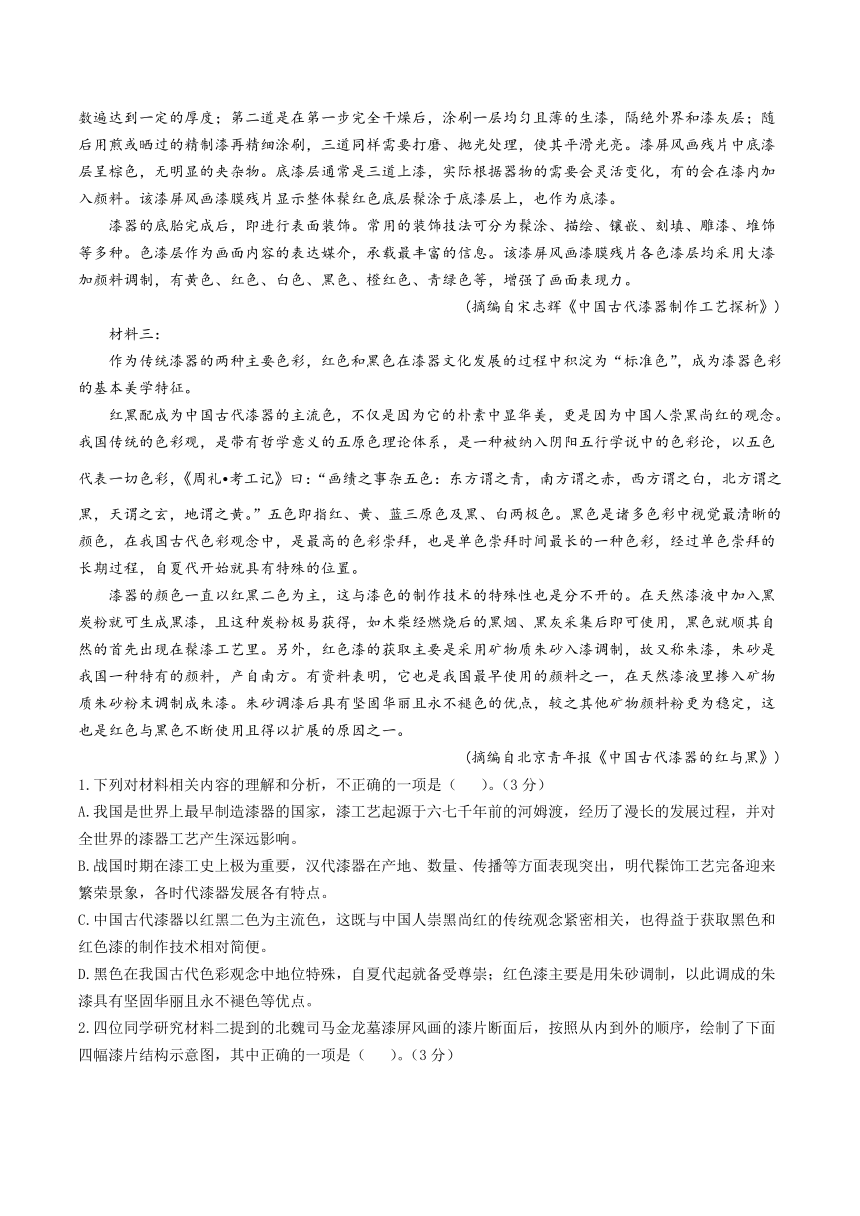

2.四位同学研究材料二提到的北魏司马金龙墓漆屏风画的漆片断面后,按照从内到外的顺序,绘制了下面四幅漆片结构示意图,其中正确的一项是( )。(3分)

A.图示一 B.图示二 C.图示三 D.图示四

3.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是( )。(3分)

A.材料一按时间顺序梳理了我国漆工艺的发展历程,着重强调了各时代漆器制作工艺的差异,以此凸显中国传统漆工艺的博大精深。

B.材料二以木质胎体北魏司马金龙墓漆屏风画为例,全面阐述了古代漆器制作从胎骨到表面装饰的每一道工序,为研究古代漆器制作提供了微观视角。

C.材料三在阐述中国古代漆器红黑二色成为“标准色”的成因时,仅从文化观念和漆色制作技术两方面泛泛而谈,未结合具体历史背景分析其发展演变,不够完善。

D.三则材料虽各有侧重,分别围绕中国古代漆器的发展历程、制作工艺、色彩运用展开,但它们相互关联,共同呈现了中国古代漆器丰富的文化内涵和历史价值。

4.请简要分析材料一介绍中国漆工艺发展历程的论述思路。(4分)

5.请结合材料内容,阐述中国古代漆器的主要价值。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

恩人

冯伟山

杨连长和小陈躲在一座大山半山腰的山洞里,已经两天两夜没吃东西了。杨连长望着瘦弱的小陈,眼睛湿了。他吃力地从地上坐起来,拍了拍小陈的肩膀,说:“干革命嘛,总有困难和牺牲的,咬咬牙,我们会挺过去的。”小陈是他的警卫员,刚满十六岁,身子骨瘦小,但聪明机敏,杨连长很喜欢他。

已是深冬,从洞口向外望去,①大山连绵,那些光秃秃的树木在寒风中战栗,满眼的萧瑟。小陈说:“连长,这附近连个野果也没有,你又有伤,咱不能困死在这里啊。我下山看看附近有没有村子,想法弄点吃的吧?”连长说:“也好,一定要注意安全啊。”小陈点了点头,为了便于隐藏身份,他把旧军衣脱下来,又反着穿上了。

半夜时分,小陈悄悄下了山洞,他定了定方向,沿着崎岖的小路一直向西走去。走了十几里,竟听到了狗叫声。是村子!小陈兴奋地在心里叫起来。村子不大,住户也稀稀拉拉,小陈小心翼翼地在村子里走着。走到村北的一座屋子时,里面漏出了微弱的灯光,小陈停下脚步,竟隐约听到了说话声。他停顿了片刻,走到后窗轻轻敲了几下。

里面问:“谁啊?”

小陈说:“过路的,想讨碗水喝。”

里面又说:“院子没有院门,进来就行。”

小陈进去时,屋子里飘着一股直钻鼻孔的香气。他忍不住使劲吸了吸鼻子,又仔细看了看,才发现屋里一男一女两个老人正在忙活着。老头很瘦,但精神挺足,他抬头打量了小陈几眼,和蔼地说:“孩子,不光渴了,也饿了吧?”

小陈赶紧说:“是啊,是饿了。”

“这锅里烧的是豆浆,马上就好了。”老人说着,又往灶膛里添了一把柴。

通过简单交谈,小陈才知道老人是做豆腐的,每天都是这个时候忙活,等豆腐做好,鸡就叫头遍了。稍微打个盹儿,再早起到各个村子走街串巷去卖。每天起早贪黑,好歹能挣碗饭吃。等一碗热气腾腾的豆浆递给小陈时,他竟有些不好意思了,推辞了一下,还是接过来一口气喝下了肚。老人又给他盛了一碗,他说啥也不喝了,犹豫了一会儿说:“大伯我还有个伙伴在挨饿呢,能不能给我找点吃的捎着?”老人点了下头,让老伴给拿了几个窝窝头,又用瓢盛了一些豆浆让小陈端着。然后说:“走吧孩子,你的伙伴也许饿坏了。”小陈做梦也没想到,这老人太通情达理了,心里暖烘烘的,说了声“谢谢”,转身走了。

隔了一天,小陈又来了。老人一点也没感到意外,他边做豆腐边和小陈聊天。他轻声问:“孩子,你是队伍上的人吧?”小陈吃了一惊,还没回答,老人又说:“②那晚你一进屋,虽然你特意反穿了衣服,我还是一眼看出了军服。看你那么懂规矩,我猜你是共产党队伍上的人吧?”小陈警惕地看老人,一句话不说,下意识地用手碰了下腰里的盒子枪。老人一笑,低声说:“这个村里没有杂七杂八的人,你就放心吧。③我儿子也是共产党队伍上的人,比你大不少呢,他参军整整八年了。”老人说得很自豪。小陈松了口气说:“大伯,那咱们就是一家人了。”小陈把连长如何带人去村子里筹粮,如何遭到日本兵伏击,队伍如何被打散简单说了几句。老人皱眉听完,长长地“唉”了一声。屋子里的香气又氤氲开来,豆浆在大铁锅里欢快地跳跃着。还和上次一样,小陈喝完,除了带走一些窝窝头和豆浆,还让老人给准备了一捆干草。老人说:“路上不好走,我帮你送去吧,也顺便看看那位受伤的同志。”出于安全和警惕,小陈婉言谢绝了。

小陈还和往常一样,隔一天来一次,算算也五六次了。每次老人都是竭尽所能,除了吃喝,还去镇子上的药铺好说歹说买了一些消炎止痛的药物,并把自己平时不舍得穿的一件棉袄也送给了小陈。

小陈最后一次来的时候,天快亮了。豆浆没喝上,却得到了老人割下来的一大块豆腐,热气腾腾的,把小陈感动得不知说啥好。小陈说:“大伯,我俩要去找队伍了,您的恩情永世不忘,请您留下名字,等革命胜利的那天,我们会来报答您的。”④说完,从口袋里摸出仅有的一块银元塞到了老人手里。老人说啥也不要,银元又塞回小陈的口袋里他说:“孩子,这点小事不值得报恩,都是为了革命嘛,你就知道这个村里有个做豆腐的卢老汉就行了。”小陈再三感谢,朝老人深鞠一躬,带着豆腐走了。

五年后,杨连长带着队伍又打到了当年避难养伤的大山附近。这时,杨连长已经是杨团长了。他没有忘记那位做豆腐的卢大伯,就让小陈去找,并一定把卢大伯请来当面感谢。小陈高高兴兴把老人请来,杨团长快步迎上前去。当两双手紧紧握在一起时,他一下愣住了。“爹!怎么会是你呢?”老人听到喊爹,也愣住了,等看清真是自己儿子时,“哇”一声哭了。好久,老人才说:“那年你跟八路军走了,地方反动武装就三天两头来家里折腾,实在没法活了,就和你娘逃到了一百里外的卢村,多亏村里的族长相帮才住下来。因村里全是卢姓,为了亲近,也为了不暴露自己的身份,就谎称也姓卢,还学了做豆腐的手艺,总算活下来了。活着,就是盼着战争结束的那天,盼着咱们一家团圆啊。”

杨团长眼含热泪,意味深长地说:“是啊,战争结束的那天,团圆的何止咱一家啊,是千家万户,这多亏了咱们军民的鱼水之情啊。”

(有删改)

6.下列对小说相关内容的理解分析,不正确的一项是( )。(3分)

A.小陈把旧军衣反穿在身上以隐藏身份,听到老人猜出他是共产党队伍上的人时碰了下腰里的盒子枪,这都表现了他的聪明机敏。

B.声音和光亮给了小陈很大帮助:狗叫声让他兴奋,知道村子就在附近了;灯光让他知道屋里老人正忙生计,可以讨着点吃的了。

C.老人热情周到,不但给小陈豆浆喝,让小陈给“伙伴”带吃的,还把买来的消炎止痛药物和自己舍不得穿的一件棉袄送给小陈。

D.老人不求回报地帮助小陈和小陈的“伙伴”,尽一份力所能及的力量,是朴素的革命情怀;但小陈还是把老人当成恩人,万分感谢。

7.下列对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )。(3分)

A.句子①的环境描写,突出大山里的荒凉,为下文小陈下山弄吃的做了铺垫。

B.句子②写老人说看出小陈反穿的军服,与上文小陈反穿旧军衣以隐藏身份呼应。

C.句子③写老人对小陈说自己儿子参军的情况,意在表现老人对儿子的思念之情。

D.句子④中塞银元的细节描写,反映了共产党军队“不拿群众一针一线”的优良作风。

8.小说最后杨团长说的话有怎样深长的意味?请简要概括。(4分)

9.古语说,“无巧不成书”。本篇中杨团长巧遇“恩人”父母与《林教头风雪山神庙》中李小二巧遇“恩人”林冲的情节,主要作用有什么不同?请简要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事。良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”张良曰:“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:“吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺。

(选自《史记·项羽本纪》,有删改)

材料二:

留侯张良者,其先韩人也。韩破,良家僮三百人。弟死不葬,悉以家财求客刺秦王,为韩报仇,以大父、父五世相韩故。沛公之从雒阳①南出轘辕,良引兵从沛公。沛公欲以兵二万人击秦峣下军,良说曰:“秦兵尚强未可轻臣闻其将屠者子贾竖易动以利。愿沛公且留壁,使人先行,为五万人具食,益为张旗帜诸山上,为疑兵,令郦食其②持重宝啖秦将。”秦将果畔③,欲连和俱西袭咸阳,沛公欲听之。良曰:“此独其将欲叛耳,恐士卒不从。不从必危,不如因其解击之。”沛公乃引兵击秦军,大破之。遂至咸阳,秦王子婴降沛公。汉元年正月,沛公为汉王。汉王令良厚遗项伯,使请汉中地。项王乃许之,遂得汉中地。良说汉王曰:“王何不烧绝所过栈道,示天下无还心,以固项王意。”乃使良还。行,烧绝栈道。项王以此无西忧汉心,而发兵北击齐。汉六年正月,封功臣。高帝曰:“运筹策帷帐中,决胜千里外,子房功也。自择齐三万户。”良曰:“始臣起下邳,与上会留,此天以臣授陛下。陛下用臣计,幸而时中,臣愿封留足矣,不敢当三万户。”乃封张良为留侯。

(选自《史记·留侯世家》,有删改)

[注]①雒阳:洛阳。②郦食其:人名。③畔:同“叛”。

10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请选出相应位置的答案标号。(3分)

秦兵A尚强B未可C轻D臣闻E其将F屠者子G贾竖H易动以利

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )。(3分)

A.“素善留侯张良”与“善刀而藏之”(《庖丁解牛》)两句中的“善”字词义不同。

B.“项伯乃夜驰之沛公军”与“牛何之”(《齐桓晋文之事》)两句中的“之”字词义不同。

C.“不从必危”中的“危”字与现代汉语的成语“正襟危坐”中的“危”字词义不同。

D.“封功臣”与“又欲肆其西封”(《烛之武退秦师》)中的“封”字词义不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )。(3分)

A.张良把项伯送来的消息告诉了刘邦,刘邦很吃惊。在张良的邀请下,项伯进来见刘邦,刘邦对项伯说日日夜夜盼望着项王的到来,不敢背叛项王。

B.张良的祖先是韩国人,他的祖父、父亲做过五代韩王相国。韩国灭亡了,张良的弟弟死后没有以厚礼安葬,张良把全部家财用来为韩国报仇。

C.沛公听从张良的建议,使用疑兵之计并成功收买了秦军将领。沛公又在张良的建议下袭击秦军并打败他们。秦王子婴请沛公来到咸阳,向其投降。

D.在得到了汉中土地之后,张良建议汉王烧掉经过的栈道,断绝回去的道路。汉王前行,随后烧掉经过的栈道,项王因此没有了西忧汉王之心。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。(4分)

(2)陛下用臣计,幸而时中,臣愿封留足矣,不敢当三万户。(4分)

14.两则材料都涉及项伯,与项伯有关的主要有哪几件事?请简要说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

题岳阳楼①

白居易

岳阳城下水漫漫,独上危楼倚曲栏。

春岸绿时连梦泽,夕波红处近长安。

猿攀树立啼何苦,雁点湖飞渡亦难。

此地唯堪画图障②,华堂张与贵人看。

[注]①元和十四年春,贬至江州的白居易再调忠州刺史,经过岳阳时写下该诗。②图障:绘有图画的屏风,唐人喜画山水为屏障,张挂在厅堂上。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )。

A.首联中“漫漫”一词形容水势浩大,无边无际的样子;“独上”一词透露出作者的孤寂之情。

B.颔联写诗人登楼所见洞庭湖无边春景,草木之绿绵延湖岸,夕阳下湖面红光动荡,极富色彩感和画面感,引人遐思。

C.春日洞庭湖远连云梦,近接长安,猿啼苦,雁难渡,颔联、颈联分别从正侧两面表现湖水的浩渺无边。

D.尾联说如此美景可以画成图画,张挂在豪华的大厅里供贵人们欣赏,在夸赞美景的同时,流露出对贵人的祝愿之意。

16.本诗后两联与杜甫的《登岳阳楼》后两联表达的情感有什么异同?请简要概括。

(三)名篇名句默写(本题共1题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,冉有的发言“ , ”表达了他谦逊的性格特征。

(2)读李娟的《我的阿勒泰》,小丽完全沉浸在文字与自我会合的美妙之中,连连颔首赞叹。曾有朋友问她究竟“美”在何处,“妙”在哪里,她又说不出来,于是借用宋人张孝祥《念奴娇·过洞庭》的两句词来回答:“ , 。”

(3)“流水”是古诗词中常见的意象,常常被赋予“时光流逝,一去不返”的内涵,比如“ , ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

①冬天是从路开始瘦的。路就是路,没有了花花草草,把自己从田地、从荒丘里找了回来。花花草草占着路大半年后,终于路归原主,使路更像路,向前弯弯绕绕,向田垄深处延伸,向山林插进去,向山坡挂上去,或是沿着一条垅岔左拐右拐,径入村子里的一缕炊烟怀抱。

②太阳终于放下了包袱,这段时间没有乌云,没有雨雾。随意一抬头,天就蓝了下来。太阳畅行于天空大地、田野山林、村舍与城郭,帮尘世吸脂去浮,让一切虚的东西都收敛了。围炉煮酒,园中品茶,户外遛弯,檐下闲唠,冬日这样的慢时光,令人悠然。

③除了简朴的生活,我尤爱删繁就简之树。此地山里更多的是落叶乔木与贯木,它们惬意地随风卸下全身负累,露出好看的身段,反到更有魅力。那些挥舞了寒风的虬枝任意申展,就像一个人的思绪,由着心性扩展,无拘无束。它不规则的线条,因为长在挺拔的树干上,令人着迷。想怎样就怎样,想张开一点或缩小一点,挺一点或歪一点,都无妨。

④一枚落叶,轻了就可以飞,像鸟一样且歌且行。树呢,轻了就变得更深沉……

⑤在我生活的小城,忙忙碌碌的人,背负沉重担子的人,自然不在少数。但我也常见到许多悠闲自在的人,在街边,在广场,在门前院内,相约而舞。总能听到他们的放声歌唱,那节奏感很强的旋律,就是要一下一下、一样一样地抖落人身上的沉疴。

18.文中划线的词语与文中加点的“乔木”构词方式最接近的一项是( )。(3分)

A.炊烟 B.城郭 C.担子 D.沉疴

19.文中第三段有三处错别字,请找出并加以改正。(3分)

20.文中第四段加点的短语“且歌且行”可否删去?请简要说明理由。(5分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下边的文字,完成21~22题。

为了引导广大同学阅读文学经典,感受经典文化的艺术魅力,提升语文学习兴趣,新华中学决定举办一场课本剧演出活动。请完成下面任务。

21.学校决定邀请你担任本次活动的主持人,下面是部分节目名单,请写出节目⑤和节目⑥之间的串联词。(6分)

节目⑤:《祝福》(祥林嫂“再回鲁镇”情节部分)

演出班级:高一(6)班

节目⑥:《雷雨》(课文节选部分)

演出班级:高一(10)班

22.舞台提示是剧作者根据演出需要,提供给导演和演员的说明性文字。下面是课本剧《祝福》(祥林嫂“再回鲁镇”情节部分)中的人物台词,在相应括号中补写出的舞台提示,不恰当的一项是( )。(3分)

阿毛被狼吃的故事被祥林嫂反复讲述之后,鲁镇的人对于她就渐渐缺少了同情,甚至一听祥林嫂的讲述就头疼……

祥林嫂:(①)我真傻,真的。

鲁镇路人一:(②)是的,你是单知道雪天野兽在深山里没有食吃,才会到村里来的。

祥林嫂:(③)我们的阿毛如果还在,也就有这么大了。

鲁镇路人二:(④)祥林嫂,你们的阿毛如果还在,不是也就有这么大了么?

A.①看到有人走来,精神一振,迅速上前

B.②满脸不屑,非常不耐烦的样子

C.③看到一个两三岁的小孩路过,自言自语

D.④牵着一个小孩走过,脸上带着嘲弄的表情

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

泰戈尔:“鸟儿愿为一朵云,云儿愿为一只鸟。”自身有其美,却总想成为别人。对此,有人反对,有人赞同。

根据上述材料写一篇文章,表达你的所思所感。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一语文答案

1.A【解析】本题考查学生筛选并整合文中信息的能力。A选项“漆工艺起源于六七千年前的河姆渡”表述错误,原文说的是“现知最早的漆器是河姆渡遗址中发现的木胎朱漆碗”,并不代表漆工艺起源于当时,有可能更早。B选项准确概括了材料一中战国、汉代、明代漆器发展的情况;C选项符合材料三关于中国古代漆器主流色形成原因的阐述;D选项也是对材料三中黑色、红色在古代色彩观念及漆色特点方面的正确表述。所以A项错误。

2.B【解析】本题考查学生准确理解并运用图表信息的能力。根据“木胎上有织物,经纬线清晰可见,该织物非普通麻布”可排除A选项。漆灰层应该在底漆层之下,排除C选项。根据“该漆屏风画漆膜残片显示整体髹红色底层髹涂于底漆层上,也作为底漆”可知,红色底漆层在底漆层之上,排除D。故选B。

3.D【解析】本题考查学生分析概括作者的观点态度的能力。A项:材料一重点介绍的是各时代漆工艺的发展成就及特点,并非着重强调制作工艺的差异,所以A项错误。B项:材料二是以司马金龙墓漆屏风画为例从微观层面探索部分漆器制作工艺,并非全面阐述每一道工序,所以B项错误。C项:材料三在阐述红黑主流色成因时,虽从文化观念和制作技术两方面入手,但也通过对传统色彩观的介绍等体现了一定的历史背景因素,并非未结合具体历史背景泛泛而谈,所以C项错误。D项:三则材料分别从不同角度介绍中国古代漆器,发展历程体现了工艺的传承演变,制作工艺是具体实践层面,色彩运用则与文化观念相关,它们相互关联,共同展现了漆器的丰富内涵和历史价值,所以D项正确。

4.①材料一首先指出我国是世界上最早发现并使用天然漆的国家,且将漆器制造发展成专门工艺并达到较高水平这一总体状况,以此作为铺垫引出后文对不同时期漆工艺发展的阐述。(1分)

②接着按照时间先后顺序,依次介绍了从现知最早的河姆渡遗址发现的漆器开始,历经商周、战国、汉代、魏晋南北朝、唐代、宋代、元代、明代、清代等各个历史时期漆工艺的发展情况,包括每个时期器物品种、髹饰技法、造型装饰等方面的特点与成就。(2分)

③最后总结强调我国漆工艺几千年的发展和成就对全世界漆器工艺产生了广泛影响,为人类文明作出了重大贡献。(1分)

【解析】本题考查学生分析文章结构和思路的能力。开头部分通过强调我国在天然漆使用及漆器制造方面的领先地位,让读者对我国漆工艺有一个宏观的认识,为后续具体介绍不同时期的发展奠定基础,所以可得1分。中间按照时间顺序详细讲述各朝代情况,这是论述的主体部分,全面且有条理地展示了漆工艺在不同时期的发展动态,是论述思路的核心内容,故可得2分。结尾进行总结,突出我国漆工艺的国际影响力和对人类文明的贡献,起到收束全文、升华主题的作用,因此可得1分。

5.①历史文化传承价值:中国古代漆器的发展历程贯穿了我国漫长的历史时期,承载着不同时代的文化记忆,是研究我国古代社会、经济、文化等方面的重要实物资料。

②工艺技艺传承价值:古代漆器制作工艺复杂且不断发展革新,这些工艺通过代代相传得以保留和发展,凝聚了古代工匠的智慧和技艺,体现了工艺技艺传承的价值。

③艺术审美价值:漆器具有丰富多样的装饰技法,如髹涂、描绘、镶嵌、刻填、雕漆、堆饰等,形成了独特的艺术风格,具有很高的审美价值。

④国际文化传播价值:我国漆工艺几千年的发展成就对全世界的漆器工艺产生了广泛影响,促进了国际文化交流,彰显了其在国际文化传播方面的重要价值。(每点2分,满分6分,写满3点即可。若有其他答案,合理亦可酌情给分。)

【解析】本题考查学生筛选整合信息,归纳概括要点的能力。

历史文化传承价值方面:材料一详细介绍了漆器在不同朝代的发展,其贯穿历史,反映了各时代特点,作为实物资料对研究古代各方面情况有重要意义。

工艺技艺传承价值方面:材料二具体呈现了漆器制作的复杂工序,这些工序的传承体现了古代工匠智慧和技艺的延续。

艺术审美价值方面:结合材料二的装饰技法和材料三的色彩运用,说明漆器在艺术表现上的独特性,形成了独特的审美风格。

国际文化传播价值方面:根据材料一提到的漆工艺对世界的影响,明确其在国际文化交流传播中的作用。

6.B【解析】本题考查学生理解和分析文本相关内容的能力。B.“灯光让他知道屋里老人正忙生计,可以讨着点吃的了”错。灯光只是给小陈提供了敲门进屋的机会,并没有让他知道老人正忙生计的作用。故选B。

7.C【解析】本题考查学生分析与鉴赏文中重点语句的能力。C.“意在表现老人对儿子的思念之情”错。结合“老人一笑,低声说:‘这个村里没有杂七杂八的人,你就放心吧。’”的语境看,应是意在表现老人让小陈打消顾虑。故选C。

8.①包含着对战争结束后迎来万家团圆的和平生活的期盼;②揭示了军民团结在取得战争胜利中的作用。(每点2分,满分4分。若有其他答案,合理亦可酌情给分)

【解析】本题考查学生理解文中重点语句的能力。

①从“战争结束的那天,团圆的何止咱一家啊,是千家万家”这部分可以看出,杨团长内心深处对和平生活的极度渴望。战争给无数家庭带来了分离和痛苦,他深知这种分离之苦,因此期盼着战争能够尽快结束,让所有的家庭都能重新团聚,过上和平、安宁的生活。

②“这多亏了咱们军民的鱼水之情啊”这句话,直接点明了军民团结在战争胜利中的关键作用。在战争中,军队和民众是密不可分的整体,军队需要民众的支持和援助,而民众也需要军队的保护和守卫。

9.①杨团长巧遇“恩人”父母:主要作用是揭示主题。这次巧遇,让杨团长得知五年前帮助被困山洞的自己和小陈的“恩人”竟是自己的父母及父母的遭遇,从而凸显了军民鱼水之情的主题。

②李小二巧遇“恩人”林冲:主要作用是推动情节发展。因林冲曾在东京对李小二“有恩”,所以这次巧遇后,李小二偷听了陆谦等人的密谋并告知林冲,才有下面林冲寻仇、报仇等一系列情节。(每点3分,满分6分。若有其他答案,合理亦可酌情给分)

【解析】本题考查学生分析情节作用的能力。

①在故事中,杨团长(原杨连长)在五年后带领队伍回到当年避难养伤的大山附近,并特意寻找曾帮助过他和警卫员小陈的“恩人”卢大伯。当杨团长与卢大伯握手时,才发现卢大伯竟是自己的父亲。这一巧遇不仅令读者感到意外,也深刻地揭示了故事的主题——军民之间的深厚情谊。通过杨团长与父亲的对话,我们得知了父亲在儿子参军后所经历的苦难和逃难生活,以及他们为了生存而学做豆腐的手艺。这些情节都进一步强调了军民在战争中的相互支持和牺牲。综上可知,杨团长巧遇“恩人”父母的主要作用是揭示主题。

②在《林教头风雪山神庙》中,林冲因被高俅陷害而流放至沧州。在沧州,他巧遇了曾在东京时帮助过的李小二。这次巧遇为后续的情节发展埋下了伏笔。因为林冲对李小二有恩,所以李小二在偷听到陆谦等人的密谋后,选择告知林冲。李小二的告知使得林冲得以提前得知陆谦等人的阴谋,从而引发了后续林冲寻仇、报仇等一系列情节。综上可知,林冲巧遇李小二的主要作用是推动情节发展。

10.BDG【解析】“秦兵尚强”为主谓结构,“未可轻”前省略主语“秦兵”,故两句中间B处断开;“臣闻其将屠者子”中,“臣”是主语,“闻”是谓语,“其将屠者子”是“闻”的宾语,句子结构完整,单独成句,前后D、G处断开。

11.B【解析】A项,正确。前一句是“友善”“交好”,后一句是“揩拭”。B项,错误。均为动词,“往,到……去”。C项,正确。前一句是“危险”,后一句是“端正”。D项,正确。前一句是“分封”,后一句是“边境”。

12.C【解析】C项,“秦王子婴请沛公来到咸阳,向其投降”曲解文意,根据原文“遂至咸阳,秦王子婴降沛公”可知,应是“沛公于是率军来到咸阳,秦王子婴投降了沛公”。

13(1)【译文】之所以派遣将领把守函谷关,是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。(得分点:“所以”“出入”“非常”各1分,句意1分,总分4分)

13(2)【译文】陛下采用我的计策,侥幸时常有效,我希望受封在留县也就满足了,不敢接受三万户(的封地)。(得分点:“时中”“封”“当”各1分,句意1分,总分4分)

14.①项伯私下会见张良,把有关消息告诉了张良。②项伯见到刘邦,二人约定为亲家,项伯答应刘邦向项王传话。③汉王让张良多赠送项伯财物,让项伯帮他向项羽请求汉中土地。(每点1分,满分3分。若有其他答案,合理亦可酌情给分)

参考译文:

材料一:楚军的左尹项伯,是项羽的叔父,一向同张良交好。张良这时正跟随着刘邦。项伯于是连夜骑马跑到刘邦的军营,私下会见张良,把事情详细地告诉了他。于是张良进去,详细地告诉了刘邦。刘邦大惊,说:“这件事怎么办?”张良说:“请让我去告诉项伯,说沛公不敢背叛项王。”刘邦说:“你替我请他进来,我要像对待兄长一样对待他。”张良出去,邀请项伯。项伯就进去见刘邦。刘邦捧上一杯酒向项伯祝酒,和项伯约定结为儿女亲家,说:“我进入关中,一点东西都不敢据为己有,登记了官吏、百姓,封闭了仓库,等待将军到来。派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。我日夜盼望将军到来,怎么敢反叛呢?希望您全部告诉项王我不敢背叛恩德。”项伯答应了。

材料二:留侯张良,他的祖先是韩国人。韩国灭亡后,张良家有奴仆三百人。他的弟弟死后没有(以厚礼)安葬,而是把全部家财用来寻求刺杀秦王的刺客,为韩国报仇,因为他的祖父、父亲做过五代韩王相国。沛公从洛阳向南穿过轘辕山时,张良领兵跟随沛公。沛公打算用两万军队去攻击秦朝峣关下的军队,张良游说说:“秦军还很强大,不可以轻敌。我听说那位守关的将领是屠户的儿子,这种商人之类的人是可以用利益收买他的心的。希望沛公暂且留守军营,派人先行,为五万人准备吃的东西,在各个山头多张挂旗帜,作为疑兵,派郦食其带着贵重财宝去收买秦军将领。”秦军将领果然背叛秦朝,想与沛公军队联合,一起西去袭击咸阳,沛公想采纳他的意见。张良说:“这只是秦将准备反叛罢了,恐怕士兵不顺从。(如果)士兵不顺从(就)一定危险,不如趁他们懈怠而攻打他们。”沛公于是率军袭击秦军,把他们打得大败。沛公于是率军来到咸阳,秦王子婴投降了沛公。汉元年正月,沛公做了汉王。汉王让张良多赠送项伯财物,让项伯帮他向项羽请求汉中土地。项王就答应了项伯的请求,(汉王)于是得到了汉中土地。张良劝告汉王说:“大王何不烧掉经过的栈道,向天下表示您没有东回的心思了,以此稳固项王的心。”(汉王)于是让张良回去。(汉王)前行,随后烧掉经过的栈道。项王因此没有了西忧汉王之心,而向北发兵去攻打齐国。汉王六年正月,封赏功臣。高帝说:“运筹谋划于帷帐之中,决战取胜在千里之外,这是子房的功劳。你自己在齐地选择三万户(作为封地)吧。”张良说:“当初我在下邳起事,与皇上在留地相会,这是上天把我交给了陛下。陛下采用我的计策,侥幸时常有效,我希望受封在留县也就满足了,不敢接受三万户(的封地)。”于是封张良为留侯。

15.D【解析】D.“流露出对贵人的祝愿之意”分析错误,诗的最后两句说洞庭湖风景壮阔优美,可以画成图画,让那些贵人们欣赏,这样贵人们也许可以体会到猿啼雁飞、流民逐客行旅的奔波之苦,含蓄地流露出羁旅漂泊之感和对贵人们的怨愤,而不是“祝愿”。

16.【答案】同:①两首诗均流露苦闷之情。 异:②白诗含蓄地表达出对长安的眷恋之情和对贵人们的怨愤。③杜诗有年老多病、思家念亲的孤独和感伤,有对国家动荡、时局不安的关切与忧虑。(每点3分,满分6分。若有其他答案,合理亦可酌情给分)

【解析】本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。白诗颈联,写善飞之雁难渡湖,侧面烘托洞庭湖的浩瀚无边,突出行旅艰难;诗人几经贬谪,不堪流离漂泊之苦,用“猿啼”之苦衬托诗人的奔波之苦,对京城的眷念之苦。尾联说洞庭湖风景壮阔优美,可以画成图画,让那些贵人们欣赏,这样贵人们也许可以体会到猿啼雁飞、流民逐客行旅的奔波之苦,含蓄地流露出羁旅漂泊之感和对贵人们的怨愤。杜诗“亲朋无一字”写出了诗人的孤苦,但主要是音信断绝,自己不了解朝里和地方上的情况,即整个国家的情况。这对一个念念不忘君王,不忘国家,不忘人民的诗人来说,是一种被社会忘记的孤独感,他在精神上无疑是很痛苦的。“孤舟”,写出了诗人全家挤在一条小船上飘泊度日,消息断绝,年老多病,孤舟漂泊。其精神上、生活上的惨苦可以想见。尾联“戎马关山北,凭轩涕泗流”,两者构成了一幅画,前者是诗人心中想到的,后者是诗人自身实景。长安与岳阳楼相距千里,但在诗人心中却没有这个距离。这真是身在洞庭,心在长安。孤舟虽小却装着整个天下。衰老多病的躯体中,仍然跳动着一颗忧国忧民的志诚之心。诗中有年老多病、思家念亲的孤独和感伤,有对国家动荡、时局不安的关切与忧虑。由此可知,两首诗均流露出诗人的苦闷之情。

17.(1)如其礼乐,以俟君子(2)悠然心会,妙处难与君说

(3)六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿(流水落花春去也,天上人间/世间行乐亦如此,古来万事东流水)(每空1分,满分6分)

18.D【解析】该题考查语法知识,辨析合成词的构成方式。“乔木”“沉疴”都是“形+名”的偏正结构;“炊烟”是“动+名”的偏正结构;“城郭”是“名+名”的并列结构;“担子”是以词根加后缀的方式构词。

19.“贯”改为“灌”;“到”改为“倒”;“申”改为“伸”。(找出错字并改对的得1分,满分3分)

20.不可删去(1分)。理由:①有声音,有姿态,更贴合喻体“鸟”的特征;(2分)②“歌”运用拟人的手法,传达出落叶飘飞时带给人的悠然、从容之感。(2分)

【解析】该题考查修辞知识,结合情境,分析理解比喻和拟人手法的表达作用。

首先要关注“且行且歌”和“鸟”的关联,理解比喻的恰切性。其次,落叶本身无“歌”,文中只不过是观察者的主观感受。需要进一步展开联想和想象,体味落叶飘飞的情态,揣摩以“歌”去描写落叶的意味。

21.感谢高一(6)班同学精彩的改编和表演,为我们再现了勤劳能干的祥林嫂重回鲁镇的悲苦生活,仿佛让我们穿越到了那个令人窒息的时代。(点评上一节目,3分)祥林嫂对摧残自己的封建礼教默默承受,在祝福之夜孤独死去。这让我想到了另一个女性形象,她与祥林嫂的出身背景、社会地位相似,但反抗精神、自我觉醒意识有所不同,这就是《雷雨》中的鲁侍萍,下面有请高一(10)班的同学为我们带来课本剧《雷雨》。(找到关联,写过渡语句,3分)

【解析】此题考查具体语言运用情境下的语言表达能力。串联词是文艺演出的主持台词,是将节目的内容、特色、节目之间的内在联系用生动的艺术语言连缀起来。常见的串联词有文艺节目串联词、主题班会串联词、新闻串联词,本题考查写作文艺节目串联词的能力。文艺节目串联词的写作过程包含三个部分:首先是“承上”,感谢上一个节目的演出者并总结该节目的内容特点;其次是寻找两个节目之间的串联点,包括内容的相关性或形式上的一致性;最后是“启下”,引出下一节目的演出者和内容特色。《祝福》“再回鲁镇”部分主要讲述祥林嫂第二次回到鲁镇的悲惨遭遇,节目串联词在总结时要体现这些内容。面对苦难,祥林嫂逆来顺受,而《雷雨》中的鲁侍萍则敢于向周朴园进行反抗,可以从结果的不同这一点上进行关联。

22.A【解析】此题考查理解并运用舞台提示的能力“精神一振迅速上前”不符合祥林嫂此时的精神状态,祥林嫂也不会主动上前找人诉说自己的遭遇。第①处舞台提示可写“精神低落,目光呆滞,声音呜咽”之类的话。故选A。

(考试时长:150分钟,全卷满分:150分)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

我国是世界上最早发现并使用天然漆的国家。经过长期的实践,把漆器制造发展成为一种专门工艺并达到了很高的水平。

现知最早的漆器是1978年在浙江省的六七千年前河姆渡遗址中发现的木胎朱漆碗。不过从单纯使用天然漆到用色料调漆,其间还有一个漫长的过程,有待今后我们做进一步的探索。商周时代已用色漆和雕刻来装饰器物,并以松石、螺钿、蚌泡等作镶嵌花纹。战国在漆工史上是一个极为重要的时期,器物品种和髹饰技法等都有很大的发展。汉代漆器产地之广、数量之多、传播之远是前所未有的。器物的造型及装饰也呈现新的面貌。魏晋南北朝漆器发掘出土的虽不多,惟据历史文献可知当时花色颇繁,制作亦精。体大质轻的夹纻像,油漆兼用的密陀绘具有时代的特色。唐代文明高跻当时世界之巅,漆器和其他工艺一样有特殊的成就。它表现在起源于前代的金银平脱至此而愈加华美,盛行于后代的剔红、犀皮等又始创于斯时(据最近在马鞍山朱然墓发现的漆器,三国吴已有犀皮,本书不及收入和更改,另有专文论及。)宋代一向以一色漆器制作精良为世所称,而近年来又发现有极为精美纹饰的堆漆与镶嵌、戗金与填漆相结合的漆器更呈异彩。元代漆工名匠辈出,尤以剔红、剔犀、戗金诸作,达到了历史的顶峰。明代是我国漆工史上又一次有重大发展和革新的时代,髹饰工艺可谓至此而大备。多种技法和不同纹、地的结合,迎来了千文万华之盛。清代前半叶大规模地继承了明代髹工,由于宫廷的好尚,更趋精工细巧而不免流于纤密繁琐。中叶以后,国运日促,导致各种工艺的全面衰退。

总的说来,我国漆工艺几千年的发展和成就,对全世界的漆器工艺都产生了影响。先是东亚、东南亚,继而是西欧及北美。可以说世界上一切制造漆器或用其他物质摹仿漆器的国家,无不或多或少受中国漆器的影响。中国传统漆工艺曾经为人类文明做出了重大的贡献。

(摘编自王世襄《中国漆工艺简史》)

材料二:

古代漆器制作工艺不断发展革新,各个时代、不同地域、不同器物选材做法也略有不同。本文以木质胎体北魏司马金龙墓漆屏风画为例,从微观层面探索漆器的制作工艺。

胎骨是漆器制作第一道工序,是器物的基础。木材资源丰富,被广泛用作板物、角物和圆物的胎骨。司马金龙墓漆屏风画利用木胎塑造器型,采用木材拼对与铆接的方式使器物成型。木胎完成后,上面会用法漆糊贴麻布加固胎体,布漆时用力均匀,接缝处叠加的麻布用刀削去,最后打磨。漆屏风画残片显微观察显示,木胎上有织物,经纬线清晰可见,该织物非普通麻布。

做灰是制作胎体和漆上装饰之间的一道重要工序。一般而言,做灰时将灰粉分为粗、中、细三种粒度,调和后依次在器物上刮涂,补平、补缺胎体,且每道灰晾干后都会打磨平整。漆屏风画残片显微观察显示,其漆灰层与漆底层的交界面十分平整,应该是在漆灰层做打磨、抛光等表面处理。

通常在底胎做好漆灰层后要进行上漆。一般有三道,一是在细灰面上漆,漆内不加灰且不浓稠,涂刷数遍达到一定的厚度;第二道是在第一步完全干燥后,涂刷一层均匀且薄的生漆,隔绝外界和漆灰层;随后用煎或晒过的精制漆再精细涂刷,三道同样需要打磨、抛光处理,使其平滑光亮。漆屏风画残片中底漆层呈棕色,无明显的夹杂物。底漆层通常是三道上漆,实际根据器物的需要会灵活变化,有的会在漆内加入颜料。该漆屏风画漆膜残片显示整体髹红色底层髹涂于底漆层上,也作为底漆。

漆器的底胎完成后,即进行表面装饰。常用的装饰技法可分为髹涂、描绘、镶嵌、刻填、雕漆、堆饰等多种。色漆层作为画面内容的表达媒介,承载最丰富的信息。该漆屏风画漆膜残片各色漆层均采用大漆加颜料调制,有黄色、红色、白色、黑色、橙红色、青绿色等,增强了画面表现力。

(摘编自宋志辉《中国古代漆器制作工艺探析》)

材料三:

作为传统漆器的两种主要色彩,红色和黑色在漆器文化发展的过程中积淀为“标准色”,成为漆器色彩的基本美学特征。

红黑配成为中国古代漆器的主流色,不仅是因为它的朴素中显华美,更是因为中国人崇黑尚红的观念。我国传统的色彩观,是带有哲学意义的五原色理论体系,是一种被纳入阴阳五行学说中的色彩论,以五色代表一切色彩,《周礼 考工记》曰:“画绩之事杂五色:东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄。”五色即指红、黄、蓝三原色及黑、白两极色。黑色是诸多色彩中视觉最清晰的颜色,在我国古代色彩观念中,是最高的色彩崇拜,也是单色崇拜时间最长的一种色彩,经过单色崇拜的长期过程,自夏代开始就具有特殊的位置。

漆器的颜色一直以红黑二色为主,这与漆色的制作技术的特殊性也是分不开的。在天然漆液中加入黑炭粉就可生成黑漆,且这种炭粉极易获得,如木柴经燃烧后的黑烟、黑灰采集后即可使用,黑色就顺其自然的首先出现在髹漆工艺里。另外,红色漆的获取主要是采用矿物质朱砂入漆调制,故又称朱漆,朱砂是我国一种特有的颜料,产自南方。有资料表明,它也是我国最早使用的颜料之一,在天然漆液里掺入矿物质朱砂粉末调制成朱漆。朱砂调漆后具有坚固华丽且永不褪色的优点,较之其他矿物颜料粉更为稳定,这也是红色与黑色不断使用且得以扩展的原因之一。

(摘编自北京青年报《中国古代漆器的红与黑》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )。(3分)

A.我国是世界上最早制造漆器的国家,漆工艺起源于六七千年前的河姆渡,经历了漫长的发展过程,并对全世界的漆器工艺产生深远影响。

B.战国时期在漆工史上极为重要,汉代漆器在产地、数量、传播等方面表现突出,明代髹饰工艺完备迎来繁荣景象,各时代漆器发展各有特点。

C.中国古代漆器以红黑二色为主流色,这既与中国人崇黑尚红的传统观念紧密相关,也得益于获取黑色和红色漆的制作技术相对简便。

D.黑色在我国古代色彩观念中地位特殊,自夏代起就备受尊崇;红色漆主要是用朱砂调制,以此调成的朱漆具有坚固华丽且永不褪色等优点。

2.四位同学研究材料二提到的北魏司马金龙墓漆屏风画的漆片断面后,按照从内到外的顺序,绘制了下面四幅漆片结构示意图,其中正确的一项是( )。(3分)

A.图示一 B.图示二 C.图示三 D.图示四

3.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是( )。(3分)

A.材料一按时间顺序梳理了我国漆工艺的发展历程,着重强调了各时代漆器制作工艺的差异,以此凸显中国传统漆工艺的博大精深。

B.材料二以木质胎体北魏司马金龙墓漆屏风画为例,全面阐述了古代漆器制作从胎骨到表面装饰的每一道工序,为研究古代漆器制作提供了微观视角。

C.材料三在阐述中国古代漆器红黑二色成为“标准色”的成因时,仅从文化观念和漆色制作技术两方面泛泛而谈,未结合具体历史背景分析其发展演变,不够完善。

D.三则材料虽各有侧重,分别围绕中国古代漆器的发展历程、制作工艺、色彩运用展开,但它们相互关联,共同呈现了中国古代漆器丰富的文化内涵和历史价值。

4.请简要分析材料一介绍中国漆工艺发展历程的论述思路。(4分)

5.请结合材料内容,阐述中国古代漆器的主要价值。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

恩人

冯伟山

杨连长和小陈躲在一座大山半山腰的山洞里,已经两天两夜没吃东西了。杨连长望着瘦弱的小陈,眼睛湿了。他吃力地从地上坐起来,拍了拍小陈的肩膀,说:“干革命嘛,总有困难和牺牲的,咬咬牙,我们会挺过去的。”小陈是他的警卫员,刚满十六岁,身子骨瘦小,但聪明机敏,杨连长很喜欢他。

已是深冬,从洞口向外望去,①大山连绵,那些光秃秃的树木在寒风中战栗,满眼的萧瑟。小陈说:“连长,这附近连个野果也没有,你又有伤,咱不能困死在这里啊。我下山看看附近有没有村子,想法弄点吃的吧?”连长说:“也好,一定要注意安全啊。”小陈点了点头,为了便于隐藏身份,他把旧军衣脱下来,又反着穿上了。

半夜时分,小陈悄悄下了山洞,他定了定方向,沿着崎岖的小路一直向西走去。走了十几里,竟听到了狗叫声。是村子!小陈兴奋地在心里叫起来。村子不大,住户也稀稀拉拉,小陈小心翼翼地在村子里走着。走到村北的一座屋子时,里面漏出了微弱的灯光,小陈停下脚步,竟隐约听到了说话声。他停顿了片刻,走到后窗轻轻敲了几下。

里面问:“谁啊?”

小陈说:“过路的,想讨碗水喝。”

里面又说:“院子没有院门,进来就行。”

小陈进去时,屋子里飘着一股直钻鼻孔的香气。他忍不住使劲吸了吸鼻子,又仔细看了看,才发现屋里一男一女两个老人正在忙活着。老头很瘦,但精神挺足,他抬头打量了小陈几眼,和蔼地说:“孩子,不光渴了,也饿了吧?”

小陈赶紧说:“是啊,是饿了。”

“这锅里烧的是豆浆,马上就好了。”老人说着,又往灶膛里添了一把柴。

通过简单交谈,小陈才知道老人是做豆腐的,每天都是这个时候忙活,等豆腐做好,鸡就叫头遍了。稍微打个盹儿,再早起到各个村子走街串巷去卖。每天起早贪黑,好歹能挣碗饭吃。等一碗热气腾腾的豆浆递给小陈时,他竟有些不好意思了,推辞了一下,还是接过来一口气喝下了肚。老人又给他盛了一碗,他说啥也不喝了,犹豫了一会儿说:“大伯我还有个伙伴在挨饿呢,能不能给我找点吃的捎着?”老人点了下头,让老伴给拿了几个窝窝头,又用瓢盛了一些豆浆让小陈端着。然后说:“走吧孩子,你的伙伴也许饿坏了。”小陈做梦也没想到,这老人太通情达理了,心里暖烘烘的,说了声“谢谢”,转身走了。

隔了一天,小陈又来了。老人一点也没感到意外,他边做豆腐边和小陈聊天。他轻声问:“孩子,你是队伍上的人吧?”小陈吃了一惊,还没回答,老人又说:“②那晚你一进屋,虽然你特意反穿了衣服,我还是一眼看出了军服。看你那么懂规矩,我猜你是共产党队伍上的人吧?”小陈警惕地看老人,一句话不说,下意识地用手碰了下腰里的盒子枪。老人一笑,低声说:“这个村里没有杂七杂八的人,你就放心吧。③我儿子也是共产党队伍上的人,比你大不少呢,他参军整整八年了。”老人说得很自豪。小陈松了口气说:“大伯,那咱们就是一家人了。”小陈把连长如何带人去村子里筹粮,如何遭到日本兵伏击,队伍如何被打散简单说了几句。老人皱眉听完,长长地“唉”了一声。屋子里的香气又氤氲开来,豆浆在大铁锅里欢快地跳跃着。还和上次一样,小陈喝完,除了带走一些窝窝头和豆浆,还让老人给准备了一捆干草。老人说:“路上不好走,我帮你送去吧,也顺便看看那位受伤的同志。”出于安全和警惕,小陈婉言谢绝了。

小陈还和往常一样,隔一天来一次,算算也五六次了。每次老人都是竭尽所能,除了吃喝,还去镇子上的药铺好说歹说买了一些消炎止痛的药物,并把自己平时不舍得穿的一件棉袄也送给了小陈。

小陈最后一次来的时候,天快亮了。豆浆没喝上,却得到了老人割下来的一大块豆腐,热气腾腾的,把小陈感动得不知说啥好。小陈说:“大伯,我俩要去找队伍了,您的恩情永世不忘,请您留下名字,等革命胜利的那天,我们会来报答您的。”④说完,从口袋里摸出仅有的一块银元塞到了老人手里。老人说啥也不要,银元又塞回小陈的口袋里他说:“孩子,这点小事不值得报恩,都是为了革命嘛,你就知道这个村里有个做豆腐的卢老汉就行了。”小陈再三感谢,朝老人深鞠一躬,带着豆腐走了。

五年后,杨连长带着队伍又打到了当年避难养伤的大山附近。这时,杨连长已经是杨团长了。他没有忘记那位做豆腐的卢大伯,就让小陈去找,并一定把卢大伯请来当面感谢。小陈高高兴兴把老人请来,杨团长快步迎上前去。当两双手紧紧握在一起时,他一下愣住了。“爹!怎么会是你呢?”老人听到喊爹,也愣住了,等看清真是自己儿子时,“哇”一声哭了。好久,老人才说:“那年你跟八路军走了,地方反动武装就三天两头来家里折腾,实在没法活了,就和你娘逃到了一百里外的卢村,多亏村里的族长相帮才住下来。因村里全是卢姓,为了亲近,也为了不暴露自己的身份,就谎称也姓卢,还学了做豆腐的手艺,总算活下来了。活着,就是盼着战争结束的那天,盼着咱们一家团圆啊。”

杨团长眼含热泪,意味深长地说:“是啊,战争结束的那天,团圆的何止咱一家啊,是千家万户,这多亏了咱们军民的鱼水之情啊。”

(有删改)

6.下列对小说相关内容的理解分析,不正确的一项是( )。(3分)

A.小陈把旧军衣反穿在身上以隐藏身份,听到老人猜出他是共产党队伍上的人时碰了下腰里的盒子枪,这都表现了他的聪明机敏。

B.声音和光亮给了小陈很大帮助:狗叫声让他兴奋,知道村子就在附近了;灯光让他知道屋里老人正忙生计,可以讨着点吃的了。

C.老人热情周到,不但给小陈豆浆喝,让小陈给“伙伴”带吃的,还把买来的消炎止痛药物和自己舍不得穿的一件棉袄送给小陈。

D.老人不求回报地帮助小陈和小陈的“伙伴”,尽一份力所能及的力量,是朴素的革命情怀;但小陈还是把老人当成恩人,万分感谢。

7.下列对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )。(3分)

A.句子①的环境描写,突出大山里的荒凉,为下文小陈下山弄吃的做了铺垫。

B.句子②写老人说看出小陈反穿的军服,与上文小陈反穿旧军衣以隐藏身份呼应。

C.句子③写老人对小陈说自己儿子参军的情况,意在表现老人对儿子的思念之情。

D.句子④中塞银元的细节描写,反映了共产党军队“不拿群众一针一线”的优良作风。

8.小说最后杨团长说的话有怎样深长的意味?请简要概括。(4分)

9.古语说,“无巧不成书”。本篇中杨团长巧遇“恩人”父母与《林教头风雪山神庙》中李小二巧遇“恩人”林冲的情节,主要作用有什么不同?请简要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事。良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”张良曰:“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:“吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺。

(选自《史记·项羽本纪》,有删改)

材料二:

留侯张良者,其先韩人也。韩破,良家僮三百人。弟死不葬,悉以家财求客刺秦王,为韩报仇,以大父、父五世相韩故。沛公之从雒阳①南出轘辕,良引兵从沛公。沛公欲以兵二万人击秦峣下军,良说曰:“秦兵尚强未可轻臣闻其将屠者子贾竖易动以利。愿沛公且留壁,使人先行,为五万人具食,益为张旗帜诸山上,为疑兵,令郦食其②持重宝啖秦将。”秦将果畔③,欲连和俱西袭咸阳,沛公欲听之。良曰:“此独其将欲叛耳,恐士卒不从。不从必危,不如因其解击之。”沛公乃引兵击秦军,大破之。遂至咸阳,秦王子婴降沛公。汉元年正月,沛公为汉王。汉王令良厚遗项伯,使请汉中地。项王乃许之,遂得汉中地。良说汉王曰:“王何不烧绝所过栈道,示天下无还心,以固项王意。”乃使良还。行,烧绝栈道。项王以此无西忧汉心,而发兵北击齐。汉六年正月,封功臣。高帝曰:“运筹策帷帐中,决胜千里外,子房功也。自择齐三万户。”良曰:“始臣起下邳,与上会留,此天以臣授陛下。陛下用臣计,幸而时中,臣愿封留足矣,不敢当三万户。”乃封张良为留侯。

(选自《史记·留侯世家》,有删改)

[注]①雒阳:洛阳。②郦食其:人名。③畔:同“叛”。

10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请选出相应位置的答案标号。(3分)

秦兵A尚强B未可C轻D臣闻E其将F屠者子G贾竖H易动以利

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )。(3分)

A.“素善留侯张良”与“善刀而藏之”(《庖丁解牛》)两句中的“善”字词义不同。

B.“项伯乃夜驰之沛公军”与“牛何之”(《齐桓晋文之事》)两句中的“之”字词义不同。

C.“不从必危”中的“危”字与现代汉语的成语“正襟危坐”中的“危”字词义不同。

D.“封功臣”与“又欲肆其西封”(《烛之武退秦师》)中的“封”字词义不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )。(3分)

A.张良把项伯送来的消息告诉了刘邦,刘邦很吃惊。在张良的邀请下,项伯进来见刘邦,刘邦对项伯说日日夜夜盼望着项王的到来,不敢背叛项王。

B.张良的祖先是韩国人,他的祖父、父亲做过五代韩王相国。韩国灭亡了,张良的弟弟死后没有以厚礼安葬,张良把全部家财用来为韩国报仇。

C.沛公听从张良的建议,使用疑兵之计并成功收买了秦军将领。沛公又在张良的建议下袭击秦军并打败他们。秦王子婴请沛公来到咸阳,向其投降。

D.在得到了汉中土地之后,张良建议汉王烧掉经过的栈道,断绝回去的道路。汉王前行,随后烧掉经过的栈道,项王因此没有了西忧汉王之心。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。(4分)

(2)陛下用臣计,幸而时中,臣愿封留足矣,不敢当三万户。(4分)

14.两则材料都涉及项伯,与项伯有关的主要有哪几件事?请简要说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

题岳阳楼①

白居易

岳阳城下水漫漫,独上危楼倚曲栏。

春岸绿时连梦泽,夕波红处近长安。

猿攀树立啼何苦,雁点湖飞渡亦难。

此地唯堪画图障②,华堂张与贵人看。

[注]①元和十四年春,贬至江州的白居易再调忠州刺史,经过岳阳时写下该诗。②图障:绘有图画的屏风,唐人喜画山水为屏障,张挂在厅堂上。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )。

A.首联中“漫漫”一词形容水势浩大,无边无际的样子;“独上”一词透露出作者的孤寂之情。

B.颔联写诗人登楼所见洞庭湖无边春景,草木之绿绵延湖岸,夕阳下湖面红光动荡,极富色彩感和画面感,引人遐思。

C.春日洞庭湖远连云梦,近接长安,猿啼苦,雁难渡,颔联、颈联分别从正侧两面表现湖水的浩渺无边。

D.尾联说如此美景可以画成图画,张挂在豪华的大厅里供贵人们欣赏,在夸赞美景的同时,流露出对贵人的祝愿之意。

16.本诗后两联与杜甫的《登岳阳楼》后两联表达的情感有什么异同?请简要概括。

(三)名篇名句默写(本题共1题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,冉有的发言“ , ”表达了他谦逊的性格特征。

(2)读李娟的《我的阿勒泰》,小丽完全沉浸在文字与自我会合的美妙之中,连连颔首赞叹。曾有朋友问她究竟“美”在何处,“妙”在哪里,她又说不出来,于是借用宋人张孝祥《念奴娇·过洞庭》的两句词来回答:“ , 。”

(3)“流水”是古诗词中常见的意象,常常被赋予“时光流逝,一去不返”的内涵,比如“ , ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

①冬天是从路开始瘦的。路就是路,没有了花花草草,把自己从田地、从荒丘里找了回来。花花草草占着路大半年后,终于路归原主,使路更像路,向前弯弯绕绕,向田垄深处延伸,向山林插进去,向山坡挂上去,或是沿着一条垅岔左拐右拐,径入村子里的一缕炊烟怀抱。

②太阳终于放下了包袱,这段时间没有乌云,没有雨雾。随意一抬头,天就蓝了下来。太阳畅行于天空大地、田野山林、村舍与城郭,帮尘世吸脂去浮,让一切虚的东西都收敛了。围炉煮酒,园中品茶,户外遛弯,檐下闲唠,冬日这样的慢时光,令人悠然。

③除了简朴的生活,我尤爱删繁就简之树。此地山里更多的是落叶乔木与贯木,它们惬意地随风卸下全身负累,露出好看的身段,反到更有魅力。那些挥舞了寒风的虬枝任意申展,就像一个人的思绪,由着心性扩展,无拘无束。它不规则的线条,因为长在挺拔的树干上,令人着迷。想怎样就怎样,想张开一点或缩小一点,挺一点或歪一点,都无妨。

④一枚落叶,轻了就可以飞,像鸟一样且歌且行。树呢,轻了就变得更深沉……

⑤在我生活的小城,忙忙碌碌的人,背负沉重担子的人,自然不在少数。但我也常见到许多悠闲自在的人,在街边,在广场,在门前院内,相约而舞。总能听到他们的放声歌唱,那节奏感很强的旋律,就是要一下一下、一样一样地抖落人身上的沉疴。

18.文中划线的词语与文中加点的“乔木”构词方式最接近的一项是( )。(3分)

A.炊烟 B.城郭 C.担子 D.沉疴

19.文中第三段有三处错别字,请找出并加以改正。(3分)

20.文中第四段加点的短语“且歌且行”可否删去?请简要说明理由。(5分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下边的文字,完成21~22题。

为了引导广大同学阅读文学经典,感受经典文化的艺术魅力,提升语文学习兴趣,新华中学决定举办一场课本剧演出活动。请完成下面任务。

21.学校决定邀请你担任本次活动的主持人,下面是部分节目名单,请写出节目⑤和节目⑥之间的串联词。(6分)

节目⑤:《祝福》(祥林嫂“再回鲁镇”情节部分)

演出班级:高一(6)班

节目⑥:《雷雨》(课文节选部分)

演出班级:高一(10)班

22.舞台提示是剧作者根据演出需要,提供给导演和演员的说明性文字。下面是课本剧《祝福》(祥林嫂“再回鲁镇”情节部分)中的人物台词,在相应括号中补写出的舞台提示,不恰当的一项是( )。(3分)

阿毛被狼吃的故事被祥林嫂反复讲述之后,鲁镇的人对于她就渐渐缺少了同情,甚至一听祥林嫂的讲述就头疼……

祥林嫂:(①)我真傻,真的。

鲁镇路人一:(②)是的,你是单知道雪天野兽在深山里没有食吃,才会到村里来的。

祥林嫂:(③)我们的阿毛如果还在,也就有这么大了。

鲁镇路人二:(④)祥林嫂,你们的阿毛如果还在,不是也就有这么大了么?

A.①看到有人走来,精神一振,迅速上前

B.②满脸不屑,非常不耐烦的样子

C.③看到一个两三岁的小孩路过,自言自语

D.④牵着一个小孩走过,脸上带着嘲弄的表情

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

泰戈尔:“鸟儿愿为一朵云,云儿愿为一只鸟。”自身有其美,却总想成为别人。对此,有人反对,有人赞同。

根据上述材料写一篇文章,表达你的所思所感。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一语文答案

1.A【解析】本题考查学生筛选并整合文中信息的能力。A选项“漆工艺起源于六七千年前的河姆渡”表述错误,原文说的是“现知最早的漆器是河姆渡遗址中发现的木胎朱漆碗”,并不代表漆工艺起源于当时,有可能更早。B选项准确概括了材料一中战国、汉代、明代漆器发展的情况;C选项符合材料三关于中国古代漆器主流色形成原因的阐述;D选项也是对材料三中黑色、红色在古代色彩观念及漆色特点方面的正确表述。所以A项错误。

2.B【解析】本题考查学生准确理解并运用图表信息的能力。根据“木胎上有织物,经纬线清晰可见,该织物非普通麻布”可排除A选项。漆灰层应该在底漆层之下,排除C选项。根据“该漆屏风画漆膜残片显示整体髹红色底层髹涂于底漆层上,也作为底漆”可知,红色底漆层在底漆层之上,排除D。故选B。

3.D【解析】本题考查学生分析概括作者的观点态度的能力。A项:材料一重点介绍的是各时代漆工艺的发展成就及特点,并非着重强调制作工艺的差异,所以A项错误。B项:材料二是以司马金龙墓漆屏风画为例从微观层面探索部分漆器制作工艺,并非全面阐述每一道工序,所以B项错误。C项:材料三在阐述红黑主流色成因时,虽从文化观念和制作技术两方面入手,但也通过对传统色彩观的介绍等体现了一定的历史背景因素,并非未结合具体历史背景泛泛而谈,所以C项错误。D项:三则材料分别从不同角度介绍中国古代漆器,发展历程体现了工艺的传承演变,制作工艺是具体实践层面,色彩运用则与文化观念相关,它们相互关联,共同展现了漆器的丰富内涵和历史价值,所以D项正确。

4.①材料一首先指出我国是世界上最早发现并使用天然漆的国家,且将漆器制造发展成专门工艺并达到较高水平这一总体状况,以此作为铺垫引出后文对不同时期漆工艺发展的阐述。(1分)

②接着按照时间先后顺序,依次介绍了从现知最早的河姆渡遗址发现的漆器开始,历经商周、战国、汉代、魏晋南北朝、唐代、宋代、元代、明代、清代等各个历史时期漆工艺的发展情况,包括每个时期器物品种、髹饰技法、造型装饰等方面的特点与成就。(2分)

③最后总结强调我国漆工艺几千年的发展和成就对全世界漆器工艺产生了广泛影响,为人类文明作出了重大贡献。(1分)

【解析】本题考查学生分析文章结构和思路的能力。开头部分通过强调我国在天然漆使用及漆器制造方面的领先地位,让读者对我国漆工艺有一个宏观的认识,为后续具体介绍不同时期的发展奠定基础,所以可得1分。中间按照时间顺序详细讲述各朝代情况,这是论述的主体部分,全面且有条理地展示了漆工艺在不同时期的发展动态,是论述思路的核心内容,故可得2分。结尾进行总结,突出我国漆工艺的国际影响力和对人类文明的贡献,起到收束全文、升华主题的作用,因此可得1分。

5.①历史文化传承价值:中国古代漆器的发展历程贯穿了我国漫长的历史时期,承载着不同时代的文化记忆,是研究我国古代社会、经济、文化等方面的重要实物资料。

②工艺技艺传承价值:古代漆器制作工艺复杂且不断发展革新,这些工艺通过代代相传得以保留和发展,凝聚了古代工匠的智慧和技艺,体现了工艺技艺传承的价值。

③艺术审美价值:漆器具有丰富多样的装饰技法,如髹涂、描绘、镶嵌、刻填、雕漆、堆饰等,形成了独特的艺术风格,具有很高的审美价值。

④国际文化传播价值:我国漆工艺几千年的发展成就对全世界的漆器工艺产生了广泛影响,促进了国际文化交流,彰显了其在国际文化传播方面的重要价值。(每点2分,满分6分,写满3点即可。若有其他答案,合理亦可酌情给分。)

【解析】本题考查学生筛选整合信息,归纳概括要点的能力。

历史文化传承价值方面:材料一详细介绍了漆器在不同朝代的发展,其贯穿历史,反映了各时代特点,作为实物资料对研究古代各方面情况有重要意义。

工艺技艺传承价值方面:材料二具体呈现了漆器制作的复杂工序,这些工序的传承体现了古代工匠智慧和技艺的延续。

艺术审美价值方面:结合材料二的装饰技法和材料三的色彩运用,说明漆器在艺术表现上的独特性,形成了独特的审美风格。

国际文化传播价值方面:根据材料一提到的漆工艺对世界的影响,明确其在国际文化交流传播中的作用。

6.B【解析】本题考查学生理解和分析文本相关内容的能力。B.“灯光让他知道屋里老人正忙生计,可以讨着点吃的了”错。灯光只是给小陈提供了敲门进屋的机会,并没有让他知道老人正忙生计的作用。故选B。

7.C【解析】本题考查学生分析与鉴赏文中重点语句的能力。C.“意在表现老人对儿子的思念之情”错。结合“老人一笑,低声说:‘这个村里没有杂七杂八的人,你就放心吧。’”的语境看,应是意在表现老人让小陈打消顾虑。故选C。

8.①包含着对战争结束后迎来万家团圆的和平生活的期盼;②揭示了军民团结在取得战争胜利中的作用。(每点2分,满分4分。若有其他答案,合理亦可酌情给分)

【解析】本题考查学生理解文中重点语句的能力。

①从“战争结束的那天,团圆的何止咱一家啊,是千家万家”这部分可以看出,杨团长内心深处对和平生活的极度渴望。战争给无数家庭带来了分离和痛苦,他深知这种分离之苦,因此期盼着战争能够尽快结束,让所有的家庭都能重新团聚,过上和平、安宁的生活。

②“这多亏了咱们军民的鱼水之情啊”这句话,直接点明了军民团结在战争胜利中的关键作用。在战争中,军队和民众是密不可分的整体,军队需要民众的支持和援助,而民众也需要军队的保护和守卫。

9.①杨团长巧遇“恩人”父母:主要作用是揭示主题。这次巧遇,让杨团长得知五年前帮助被困山洞的自己和小陈的“恩人”竟是自己的父母及父母的遭遇,从而凸显了军民鱼水之情的主题。

②李小二巧遇“恩人”林冲:主要作用是推动情节发展。因林冲曾在东京对李小二“有恩”,所以这次巧遇后,李小二偷听了陆谦等人的密谋并告知林冲,才有下面林冲寻仇、报仇等一系列情节。(每点3分,满分6分。若有其他答案,合理亦可酌情给分)

【解析】本题考查学生分析情节作用的能力。

①在故事中,杨团长(原杨连长)在五年后带领队伍回到当年避难养伤的大山附近,并特意寻找曾帮助过他和警卫员小陈的“恩人”卢大伯。当杨团长与卢大伯握手时,才发现卢大伯竟是自己的父亲。这一巧遇不仅令读者感到意外,也深刻地揭示了故事的主题——军民之间的深厚情谊。通过杨团长与父亲的对话,我们得知了父亲在儿子参军后所经历的苦难和逃难生活,以及他们为了生存而学做豆腐的手艺。这些情节都进一步强调了军民在战争中的相互支持和牺牲。综上可知,杨团长巧遇“恩人”父母的主要作用是揭示主题。

②在《林教头风雪山神庙》中,林冲因被高俅陷害而流放至沧州。在沧州,他巧遇了曾在东京时帮助过的李小二。这次巧遇为后续的情节发展埋下了伏笔。因为林冲对李小二有恩,所以李小二在偷听到陆谦等人的密谋后,选择告知林冲。李小二的告知使得林冲得以提前得知陆谦等人的阴谋,从而引发了后续林冲寻仇、报仇等一系列情节。综上可知,林冲巧遇李小二的主要作用是推动情节发展。

10.BDG【解析】“秦兵尚强”为主谓结构,“未可轻”前省略主语“秦兵”,故两句中间B处断开;“臣闻其将屠者子”中,“臣”是主语,“闻”是谓语,“其将屠者子”是“闻”的宾语,句子结构完整,单独成句,前后D、G处断开。

11.B【解析】A项,正确。前一句是“友善”“交好”,后一句是“揩拭”。B项,错误。均为动词,“往,到……去”。C项,正确。前一句是“危险”,后一句是“端正”。D项,正确。前一句是“分封”,后一句是“边境”。

12.C【解析】C项,“秦王子婴请沛公来到咸阳,向其投降”曲解文意,根据原文“遂至咸阳,秦王子婴降沛公”可知,应是“沛公于是率军来到咸阳,秦王子婴投降了沛公”。

13(1)【译文】之所以派遣将领把守函谷关,是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。(得分点:“所以”“出入”“非常”各1分,句意1分,总分4分)

13(2)【译文】陛下采用我的计策,侥幸时常有效,我希望受封在留县也就满足了,不敢接受三万户(的封地)。(得分点:“时中”“封”“当”各1分,句意1分,总分4分)

14.①项伯私下会见张良,把有关消息告诉了张良。②项伯见到刘邦,二人约定为亲家,项伯答应刘邦向项王传话。③汉王让张良多赠送项伯财物,让项伯帮他向项羽请求汉中土地。(每点1分,满分3分。若有其他答案,合理亦可酌情给分)

参考译文:

材料一:楚军的左尹项伯,是项羽的叔父,一向同张良交好。张良这时正跟随着刘邦。项伯于是连夜骑马跑到刘邦的军营,私下会见张良,把事情详细地告诉了他。于是张良进去,详细地告诉了刘邦。刘邦大惊,说:“这件事怎么办?”张良说:“请让我去告诉项伯,说沛公不敢背叛项王。”刘邦说:“你替我请他进来,我要像对待兄长一样对待他。”张良出去,邀请项伯。项伯就进去见刘邦。刘邦捧上一杯酒向项伯祝酒,和项伯约定结为儿女亲家,说:“我进入关中,一点东西都不敢据为己有,登记了官吏、百姓,封闭了仓库,等待将军到来。派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。我日夜盼望将军到来,怎么敢反叛呢?希望您全部告诉项王我不敢背叛恩德。”项伯答应了。

材料二:留侯张良,他的祖先是韩国人。韩国灭亡后,张良家有奴仆三百人。他的弟弟死后没有(以厚礼)安葬,而是把全部家财用来寻求刺杀秦王的刺客,为韩国报仇,因为他的祖父、父亲做过五代韩王相国。沛公从洛阳向南穿过轘辕山时,张良领兵跟随沛公。沛公打算用两万军队去攻击秦朝峣关下的军队,张良游说说:“秦军还很强大,不可以轻敌。我听说那位守关的将领是屠户的儿子,这种商人之类的人是可以用利益收买他的心的。希望沛公暂且留守军营,派人先行,为五万人准备吃的东西,在各个山头多张挂旗帜,作为疑兵,派郦食其带着贵重财宝去收买秦军将领。”秦军将领果然背叛秦朝,想与沛公军队联合,一起西去袭击咸阳,沛公想采纳他的意见。张良说:“这只是秦将准备反叛罢了,恐怕士兵不顺从。(如果)士兵不顺从(就)一定危险,不如趁他们懈怠而攻打他们。”沛公于是率军袭击秦军,把他们打得大败。沛公于是率军来到咸阳,秦王子婴投降了沛公。汉元年正月,沛公做了汉王。汉王让张良多赠送项伯财物,让项伯帮他向项羽请求汉中土地。项王就答应了项伯的请求,(汉王)于是得到了汉中土地。张良劝告汉王说:“大王何不烧掉经过的栈道,向天下表示您没有东回的心思了,以此稳固项王的心。”(汉王)于是让张良回去。(汉王)前行,随后烧掉经过的栈道。项王因此没有了西忧汉王之心,而向北发兵去攻打齐国。汉王六年正月,封赏功臣。高帝说:“运筹谋划于帷帐之中,决战取胜在千里之外,这是子房的功劳。你自己在齐地选择三万户(作为封地)吧。”张良说:“当初我在下邳起事,与皇上在留地相会,这是上天把我交给了陛下。陛下采用我的计策,侥幸时常有效,我希望受封在留县也就满足了,不敢接受三万户(的封地)。”于是封张良为留侯。

15.D【解析】D.“流露出对贵人的祝愿之意”分析错误,诗的最后两句说洞庭湖风景壮阔优美,可以画成图画,让那些贵人们欣赏,这样贵人们也许可以体会到猿啼雁飞、流民逐客行旅的奔波之苦,含蓄地流露出羁旅漂泊之感和对贵人们的怨愤,而不是“祝愿”。

16.【答案】同:①两首诗均流露苦闷之情。 异:②白诗含蓄地表达出对长安的眷恋之情和对贵人们的怨愤。③杜诗有年老多病、思家念亲的孤独和感伤,有对国家动荡、时局不安的关切与忧虑。(每点3分,满分6分。若有其他答案,合理亦可酌情给分)

【解析】本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。白诗颈联,写善飞之雁难渡湖,侧面烘托洞庭湖的浩瀚无边,突出行旅艰难;诗人几经贬谪,不堪流离漂泊之苦,用“猿啼”之苦衬托诗人的奔波之苦,对京城的眷念之苦。尾联说洞庭湖风景壮阔优美,可以画成图画,让那些贵人们欣赏,这样贵人们也许可以体会到猿啼雁飞、流民逐客行旅的奔波之苦,含蓄地流露出羁旅漂泊之感和对贵人们的怨愤。杜诗“亲朋无一字”写出了诗人的孤苦,但主要是音信断绝,自己不了解朝里和地方上的情况,即整个国家的情况。这对一个念念不忘君王,不忘国家,不忘人民的诗人来说,是一种被社会忘记的孤独感,他在精神上无疑是很痛苦的。“孤舟”,写出了诗人全家挤在一条小船上飘泊度日,消息断绝,年老多病,孤舟漂泊。其精神上、生活上的惨苦可以想见。尾联“戎马关山北,凭轩涕泗流”,两者构成了一幅画,前者是诗人心中想到的,后者是诗人自身实景。长安与岳阳楼相距千里,但在诗人心中却没有这个距离。这真是身在洞庭,心在长安。孤舟虽小却装着整个天下。衰老多病的躯体中,仍然跳动着一颗忧国忧民的志诚之心。诗中有年老多病、思家念亲的孤独和感伤,有对国家动荡、时局不安的关切与忧虑。由此可知,两首诗均流露出诗人的苦闷之情。

17.(1)如其礼乐,以俟君子(2)悠然心会,妙处难与君说

(3)六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿(流水落花春去也,天上人间/世间行乐亦如此,古来万事东流水)(每空1分,满分6分)

18.D【解析】该题考查语法知识,辨析合成词的构成方式。“乔木”“沉疴”都是“形+名”的偏正结构;“炊烟”是“动+名”的偏正结构;“城郭”是“名+名”的并列结构;“担子”是以词根加后缀的方式构词。

19.“贯”改为“灌”;“到”改为“倒”;“申”改为“伸”。(找出错字并改对的得1分,满分3分)

20.不可删去(1分)。理由:①有声音,有姿态,更贴合喻体“鸟”的特征;(2分)②“歌”运用拟人的手法,传达出落叶飘飞时带给人的悠然、从容之感。(2分)

【解析】该题考查修辞知识,结合情境,分析理解比喻和拟人手法的表达作用。

首先要关注“且行且歌”和“鸟”的关联,理解比喻的恰切性。其次,落叶本身无“歌”,文中只不过是观察者的主观感受。需要进一步展开联想和想象,体味落叶飘飞的情态,揣摩以“歌”去描写落叶的意味。

21.感谢高一(6)班同学精彩的改编和表演,为我们再现了勤劳能干的祥林嫂重回鲁镇的悲苦生活,仿佛让我们穿越到了那个令人窒息的时代。(点评上一节目,3分)祥林嫂对摧残自己的封建礼教默默承受,在祝福之夜孤独死去。这让我想到了另一个女性形象,她与祥林嫂的出身背景、社会地位相似,但反抗精神、自我觉醒意识有所不同,这就是《雷雨》中的鲁侍萍,下面有请高一(10)班的同学为我们带来课本剧《雷雨》。(找到关联,写过渡语句,3分)

【解析】此题考查具体语言运用情境下的语言表达能力。串联词是文艺演出的主持台词,是将节目的内容、特色、节目之间的内在联系用生动的艺术语言连缀起来。常见的串联词有文艺节目串联词、主题班会串联词、新闻串联词,本题考查写作文艺节目串联词的能力。文艺节目串联词的写作过程包含三个部分:首先是“承上”,感谢上一个节目的演出者并总结该节目的内容特点;其次是寻找两个节目之间的串联点,包括内容的相关性或形式上的一致性;最后是“启下”,引出下一节目的演出者和内容特色。《祝福》“再回鲁镇”部分主要讲述祥林嫂第二次回到鲁镇的悲惨遭遇,节目串联词在总结时要体现这些内容。面对苦难,祥林嫂逆来顺受,而《雷雨》中的鲁侍萍则敢于向周朴园进行反抗,可以从结果的不同这一点上进行关联。

22.A【解析】此题考查理解并运用舞台提示的能力“精神一振迅速上前”不符合祥林嫂此时的精神状态,祥林嫂也不会主动上前找人诉说自己的遭遇。第①处舞台提示可写“精神低落,目光呆滞,声音呜咽”之类的话。故选A。

同课章节目录