山西省太原市2024~2025学年高二下学期期末考试历史试卷(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省太原市2024~2025学年高二下学期期末考试历史试卷(PDF版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 20:00:59 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025 学年第二学期高二年级期末学业诊断历史参考答案及评分建议

一、选择题:本大题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B C D C A B A A C B D D B D A C

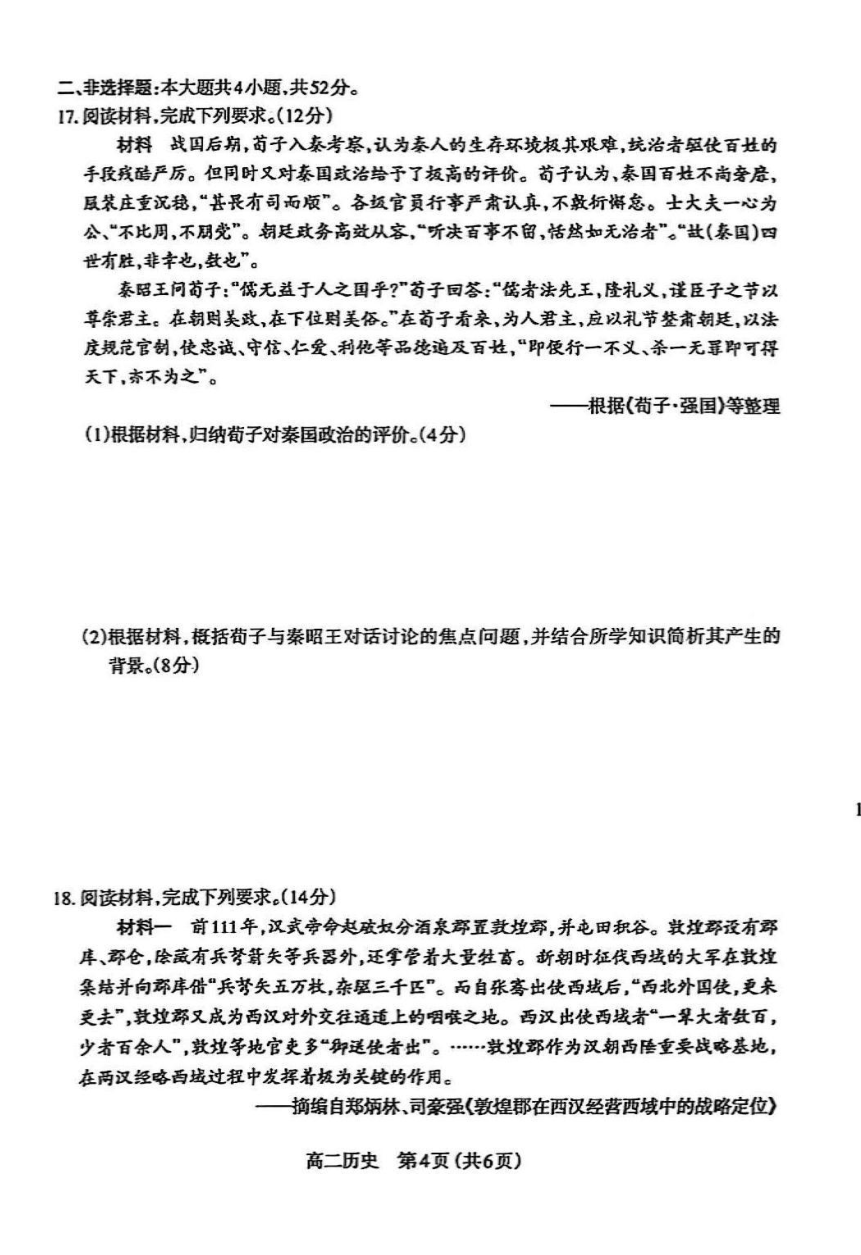

二、非选择题:本大题共 4 小题,共 52 分。

17.(12 分)

批评秦国治理手段残酷(或严刑峻法);百姓生活艰难。(2 分,任答 1 点即可)

赞扬秦国民风淳朴(或秩序井然、治理有效);吏治严明;官僚系统高效。(2 分,任答 1 点即可)

焦点问题:儒学是否有益于国家治理。(2 分)

背景:社会大变革;礼崩乐坏,分封制与宗法制瓦解;诸侯兼并战争不断;各国变法改革;百家争鸣。(6 分,1 点 2 分,任答 3 点即可)

18.(14 分)

职能:存储物资;转运军队;迎送使者。(4 分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

影响:有利于西部地区的开发;加强了中央政府对西部地区的管理;促进了中原与西部的经济文化交流;推动了民族交融和统一多民族国家的发展。(4 分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

变化:从中央直辖郡县变为边地羁縻政策下的自治政权。(2 分)

原因:为了抵御吐蕃的压力;通过朝廷册封巩固统治;河西地区对中原制度文化的认同。(4分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

19.(14 分)

特点:记录增多;“早慧”儿童有明显成人化特征(或能力表现多元化);有明显的人为塑造痕迹。(4 分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

原因:世家大族通过“神童”塑造提升社会声望;《颜氏家训》等早教理论的影响;社会动荡,政权更迭频繁。(4 分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

唐宋以来“早慧”现象逐渐从主流叙事消退。(1 分)

这种变化是门阀士族衰落,庶族地主崛起,科举选官的反映;宋代理学兴起,反对将儿童工具化,逐渐成为社会的共识;南宋政府废止“童子科”,应试型早慧失去了生存的土壤。(4分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

“早慧”现象消退是人文教育观对功利主义的超越,对后世教育有一定的影响。(1 分)

20.(12 分)评分标准:

(1)现象:0-2 分

现象必须源自材料,具体明确,得 2 分;没有现象或现象不准确,得 0 分。

(2)阐述:0-8 分

①第一层次:6-8 分。史实准确,逻辑严密,表述清晰,能合理的运用具体史实说明现象。

②第二层次:3-5 分。史实较准确,逻辑较严密,表述较清晰,能较合理的运用具体史实说明现象。

③第三层次:0-2 分。史实不清,逻辑不严密,表述不清晰,论证缺乏必要的史实支撑。

结论:0-2 分

①结论明确、恰当,不能重复材料现象,并与现象的分析有严密的逻辑关系,得 2 分。

②结论错误或重复材料现象或无结论,得 0 分。示例:

现象:秦汉至隋唐,农业技术推广常常附会神话传说、祥瑞象征等文化符号。

阐述:农业发展与祭祀、传说等文化传统紧密相连。神农作为中华农业文明象征,其形象被反复用于技术溯源,如“神农教民播种”“神农复教以耒耜”,使新技术成为“神农之术”的延续。古代中国以农为本,民众对农业始祖和祥瑞征兆抱有敬畏与信仰。历代政府高度重视农业发展,积极推广新技术,但由于民众认知水平有限,直接的技术说教效果不佳,于是借助神话传说等文化符号,可使农业技术获得“神圣性”,增强民众接受度。

结论:农业技术推广附会神话传说和祥瑞象征等文化符号,能够降低推广成本,在很大程度上推动了中国古代农耕经济的繁荣和封建社会的稳定发展,具有积极作用,是先民智慧的体现。

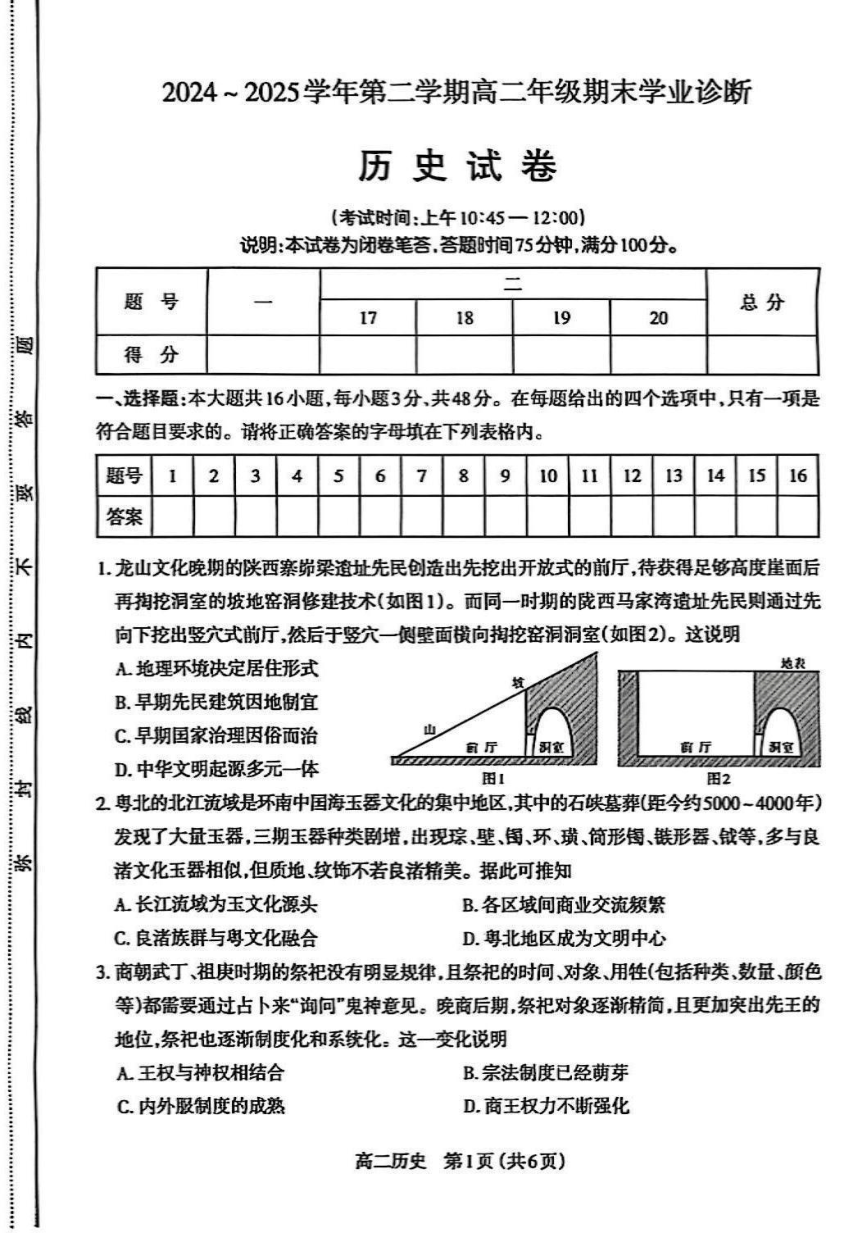

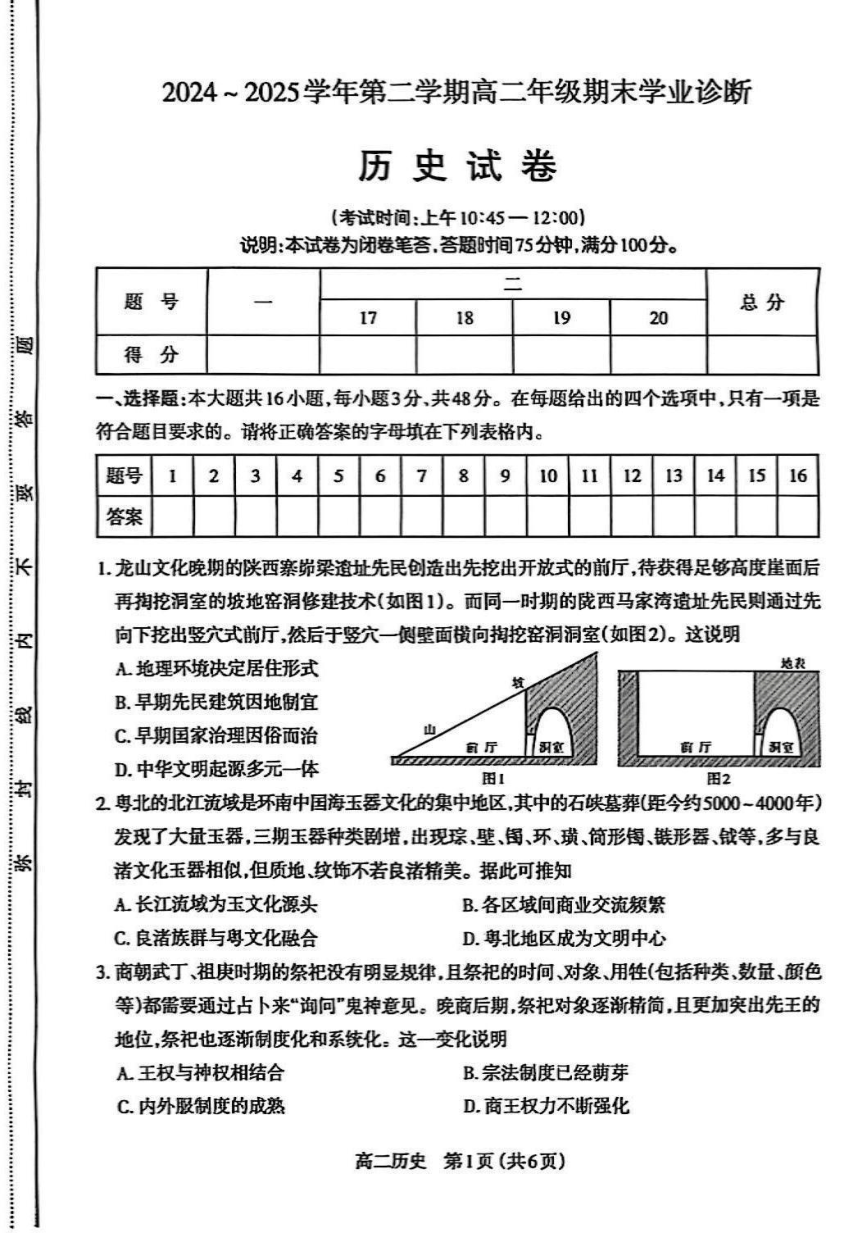

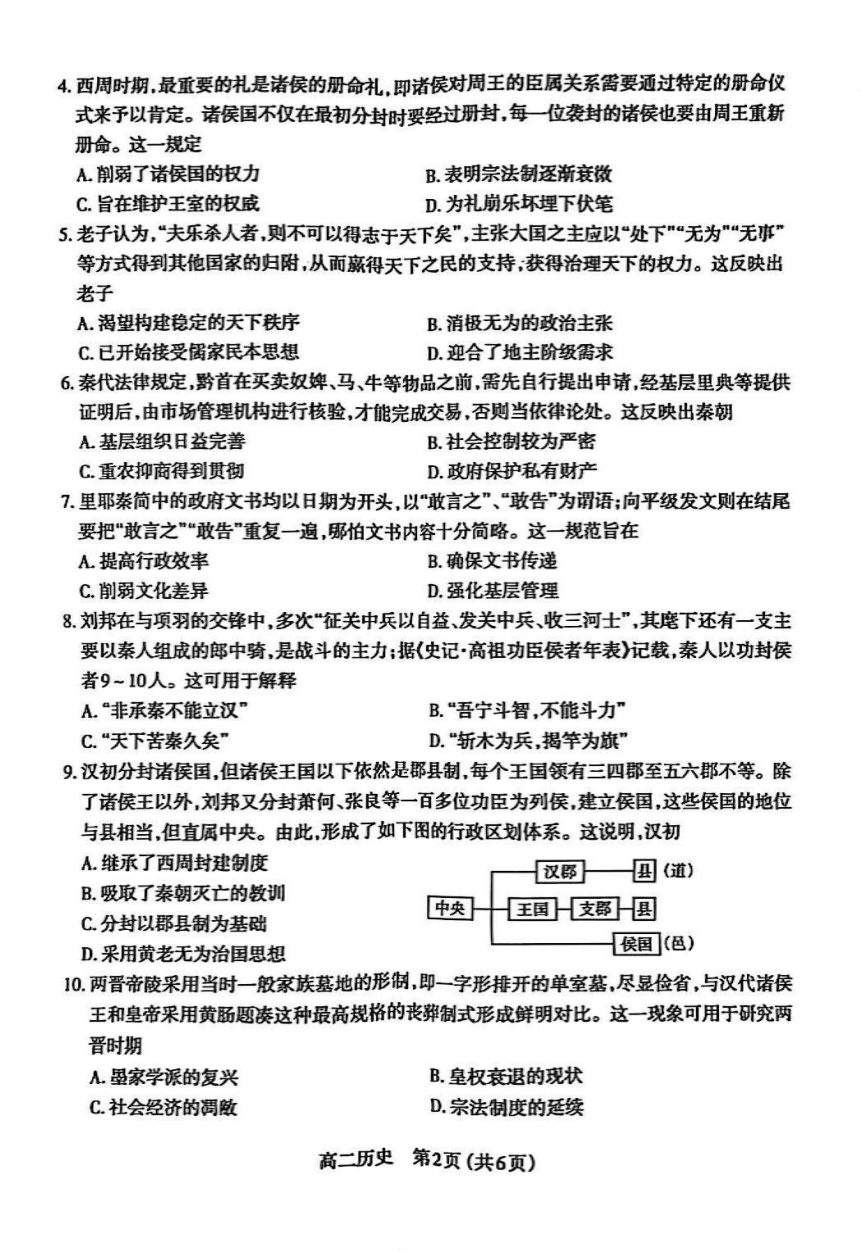

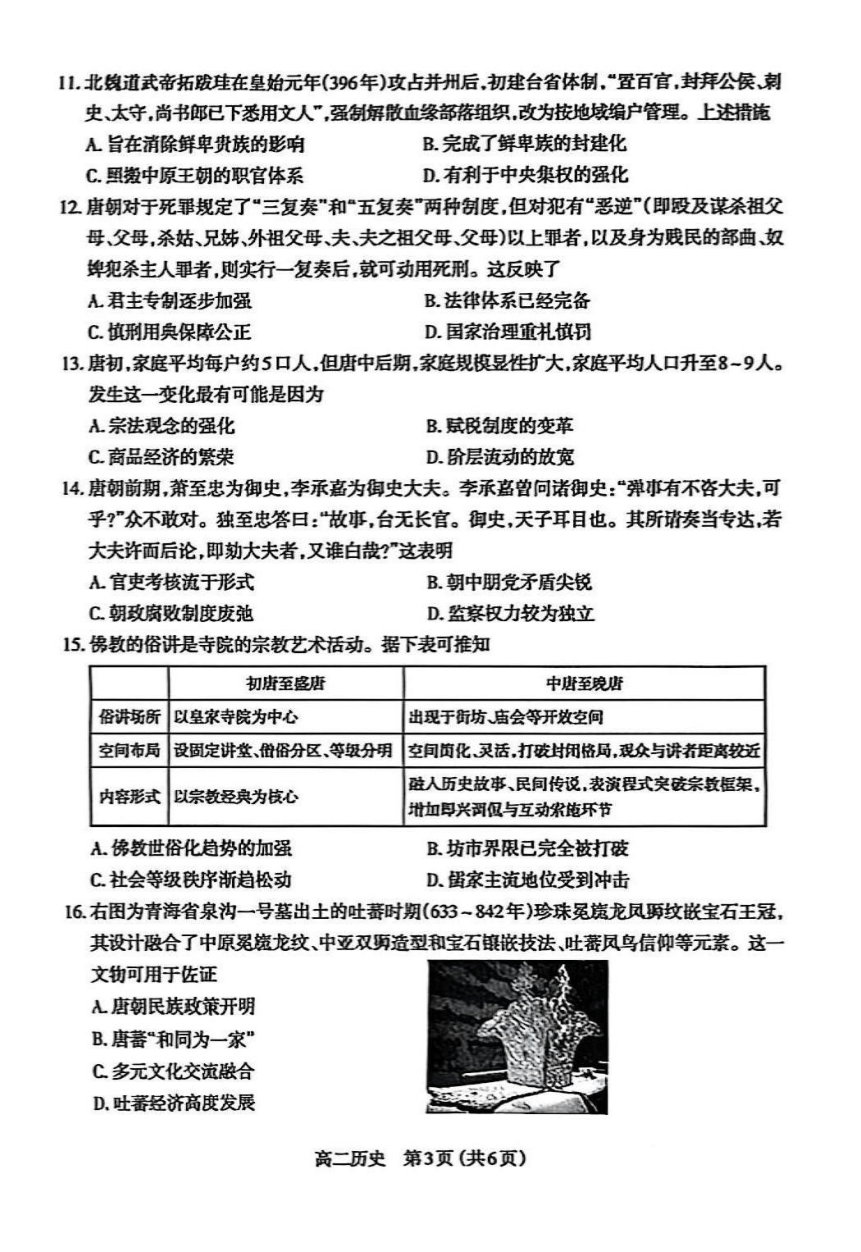

一、选择题:本大题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 B C D C A B A A C B D D B D A C

二、非选择题:本大题共 4 小题,共 52 分。

17.(12 分)

批评秦国治理手段残酷(或严刑峻法);百姓生活艰难。(2 分,任答 1 点即可)

赞扬秦国民风淳朴(或秩序井然、治理有效);吏治严明;官僚系统高效。(2 分,任答 1 点即可)

焦点问题:儒学是否有益于国家治理。(2 分)

背景:社会大变革;礼崩乐坏,分封制与宗法制瓦解;诸侯兼并战争不断;各国变法改革;百家争鸣。(6 分,1 点 2 分,任答 3 点即可)

18.(14 分)

职能:存储物资;转运军队;迎送使者。(4 分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

影响:有利于西部地区的开发;加强了中央政府对西部地区的管理;促进了中原与西部的经济文化交流;推动了民族交融和统一多民族国家的发展。(4 分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

变化:从中央直辖郡县变为边地羁縻政策下的自治政权。(2 分)

原因:为了抵御吐蕃的压力;通过朝廷册封巩固统治;河西地区对中原制度文化的认同。(4分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

19.(14 分)

特点:记录增多;“早慧”儿童有明显成人化特征(或能力表现多元化);有明显的人为塑造痕迹。(4 分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

原因:世家大族通过“神童”塑造提升社会声望;《颜氏家训》等早教理论的影响;社会动荡,政权更迭频繁。(4 分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

唐宋以来“早慧”现象逐渐从主流叙事消退。(1 分)

这种变化是门阀士族衰落,庶族地主崛起,科举选官的反映;宋代理学兴起,反对将儿童工具化,逐渐成为社会的共识;南宋政府废止“童子科”,应试型早慧失去了生存的土壤。(4分,1 点 2 分,任答 2 点即可)

“早慧”现象消退是人文教育观对功利主义的超越,对后世教育有一定的影响。(1 分)

20.(12 分)评分标准:

(1)现象:0-2 分

现象必须源自材料,具体明确,得 2 分;没有现象或现象不准确,得 0 分。

(2)阐述:0-8 分

①第一层次:6-8 分。史实准确,逻辑严密,表述清晰,能合理的运用具体史实说明现象。

②第二层次:3-5 分。史实较准确,逻辑较严密,表述较清晰,能较合理的运用具体史实说明现象。

③第三层次:0-2 分。史实不清,逻辑不严密,表述不清晰,论证缺乏必要的史实支撑。

结论:0-2 分

①结论明确、恰当,不能重复材料现象,并与现象的分析有严密的逻辑关系,得 2 分。

②结论错误或重复材料现象或无结论,得 0 分。示例:

现象:秦汉至隋唐,农业技术推广常常附会神话传说、祥瑞象征等文化符号。

阐述:农业发展与祭祀、传说等文化传统紧密相连。神农作为中华农业文明象征,其形象被反复用于技术溯源,如“神农教民播种”“神农复教以耒耜”,使新技术成为“神农之术”的延续。古代中国以农为本,民众对农业始祖和祥瑞征兆抱有敬畏与信仰。历代政府高度重视农业发展,积极推广新技术,但由于民众认知水平有限,直接的技术说教效果不佳,于是借助神话传说等文化符号,可使农业技术获得“神圣性”,增强民众接受度。

结论:农业技术推广附会神话传说和祥瑞象征等文化符号,能够降低推广成本,在很大程度上推动了中国古代农耕经济的繁荣和封建社会的稳定发展,具有积极作用,是先民智慧的体现。

同课章节目录