河南省开封市宇华实验高中2024—2025学年度高一下学期期末测试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省开封市宇华实验高中2024—2025学年度高一下学期期末测试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 774.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 20:05:54 | ||

图片预览

文档简介

开封市宇华实验高中高一历史期末测试卷

1.本试卷分试卷I(选择题)和试卷II(非选择题)两部分,满分100分。

2.考生务必将自己的姓名、考号、考试科目填写在答题卡上,同时用2B铅笔涂黑考号对应的位置。选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,不能答在第I卷上,第II卷的答案答在答题卷的相应位置上。

第I卷选择题

一、选择题(本题共23小题,每小题3分,共69分。)

1.约公元前7000-前5000年的贾尔莫遗址,由焙干泥土盖成的25栋房子组成。遗址中既发现大量大麦、小麦以及其他农作物的种子,也发现大量绵羊和山羊的遗骨,其中只有几块野生动物的骨头,工具组合包括石镰、磨石和其他耕作工具。据此可知,当时()

A.以渔猎采集为主 B.先民生活渐趋稳定 C.摆脱了自然影响 D.原始农业开始出现

2.下表所示为亚历山大远征期间在征服地区的治理措施。这些措施()

征服地区 治理措施

埃及 装扮成法老,戴上传统的法老王冠,拜谒阿蒙神庙

波斯 实行行省制,任用马其顿人和希腊人担任主要职务;鼓励东西方种族通婚带头迎娶波斯贵族女子

萨得斯 允许当地人保持原来的风俗习惯,并享受使用旧有法律的特权

推动了希腊民主政治的传播 B.掩盖了对外扩张的本质

C.践行了民族平等的治理原则 D.扩大了帝国的统治基础

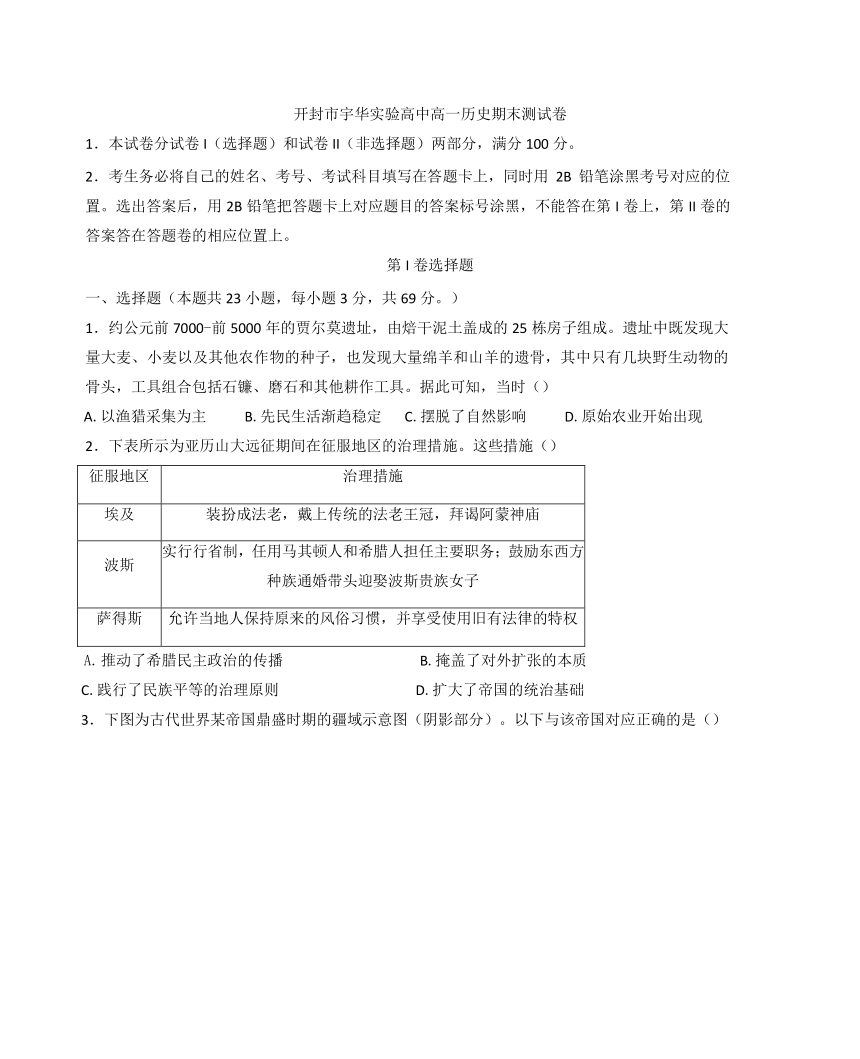

3.下图为古代世界某帝国鼎盛时期的疆域示意图(阴影部分)。以下与该帝国对应正确的是()

A.是第一个地跨三大洲的帝国 B.该帝国国教为基督教

C.实行行省制并推广希腊文化 D.颁布《查士丁尼法典》

4.11-13世纪,城市工商业的发展需要实用的社会知识,需要掌握读写算等基本能力,需要进行行业技巧训练,还需要大量为工商业服务的管理者、律师等专业人员。于是,在西欧某些城市学校和教会学校的基础上,以世俗教育为主要目标的大学产生了。中世纪大学出现的主要原因是()

A.资本主义的发展 B.城市工商业发展与文化需求

C.国家统一的实现 D.民族国家的形成与文化建构

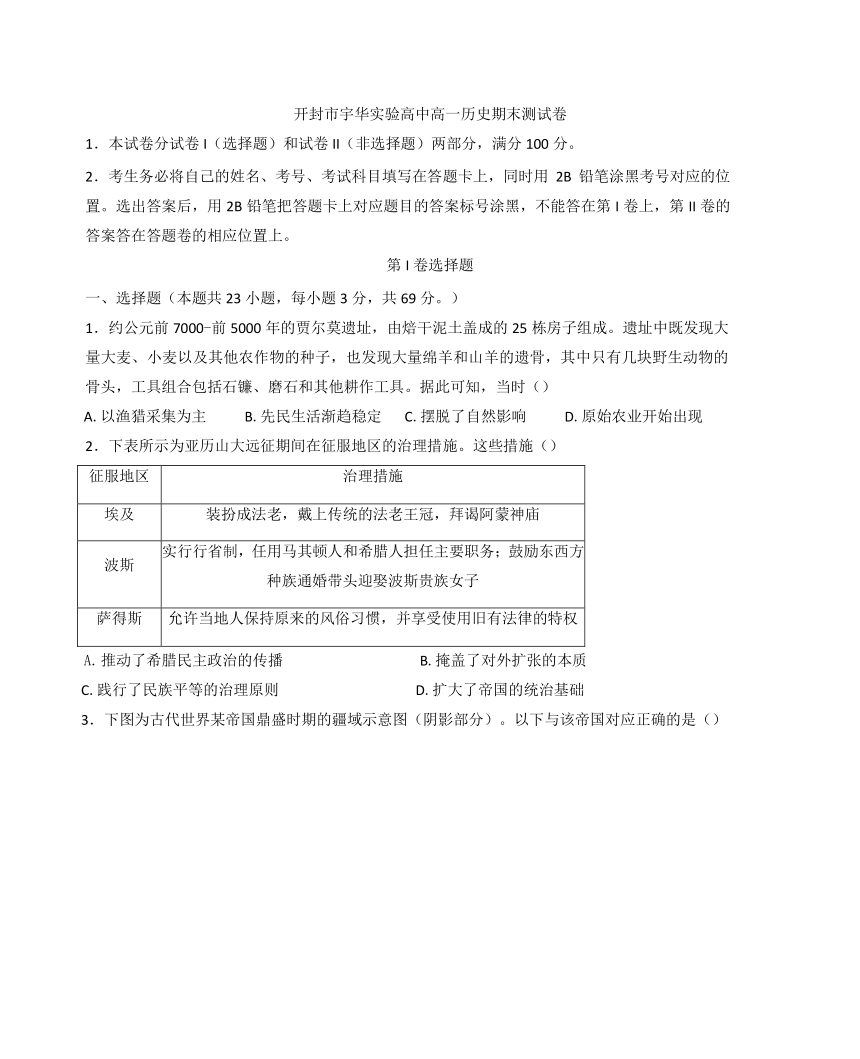

5.古代世界历史上曾先后出现过几个横跨欧亚非的大帝国,图中所示是四个帝国鼎盛时期的疆域图,下列相关说法正确的是()

①甲的政治文化深刻影响基辅罗斯

②乙在地方管理上首推行省制

③丙注重利用法律维系统治秩序

④丁统治者哈里发是全国土地最高所有者

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

6.成书于约1001至1008年间的《源氏物语》中有掌控大片庄园的豪强将女儿嫁于光源氏并以庄园财富助其重掌政权的故事情节。这些故事情节折射出日本()

A.中央集权体制逐渐瓦解 B.武士集团日趋形成

C.天皇统治地位重新确立 D.大化改新进程曲折

7.某校社团开展了“多样的文明,多样的世界”主题活动,他们寻找到了各个文明对应的代表性成果,这些成果与下列①②③④标示对应正确的是()

①他们发明了“浮动园地”,经济基础是农业

②他们发展了以玉米为主的农业,有用于祭祀的金字塔

③他们创造了从1到9数字,发明了“0”,有《罗摩衍那》等著名的史诗

④他们的国王基本统一了两河流域,有世界上现存最早较为完整的成文法典

A.①阿兹特克文明②玛雅文明③古印度文明④古巴比伦文明

B.①古希腊文明②古埃及文明③印加文明④古印度文明

C.①阿兹特克文明②古埃及文明③古印度文明④古巴比伦文明

D.①古埃及文明②玛雅文明③古希腊文明④古印度文明

8.钱乘旦认为,15世纪开始的历次重大探险活动,绝大部分是在国王或政府的支持下进行的,探险者大多数是贵族,到达印度的达·伽马、发现太平洋的巴尔沃亚、首次环球航行的麦哲伦都是贵族,形成了商人出钱、国王牵线组织、贵族冲锋陷阵的扩张格局。据此可知,新航路开辟()

A.推动了欧洲社会的转型 B.封建贵族发挥主导作用

C.摆脱了宗教势力的羁绊 D.得益于多元力量的推动

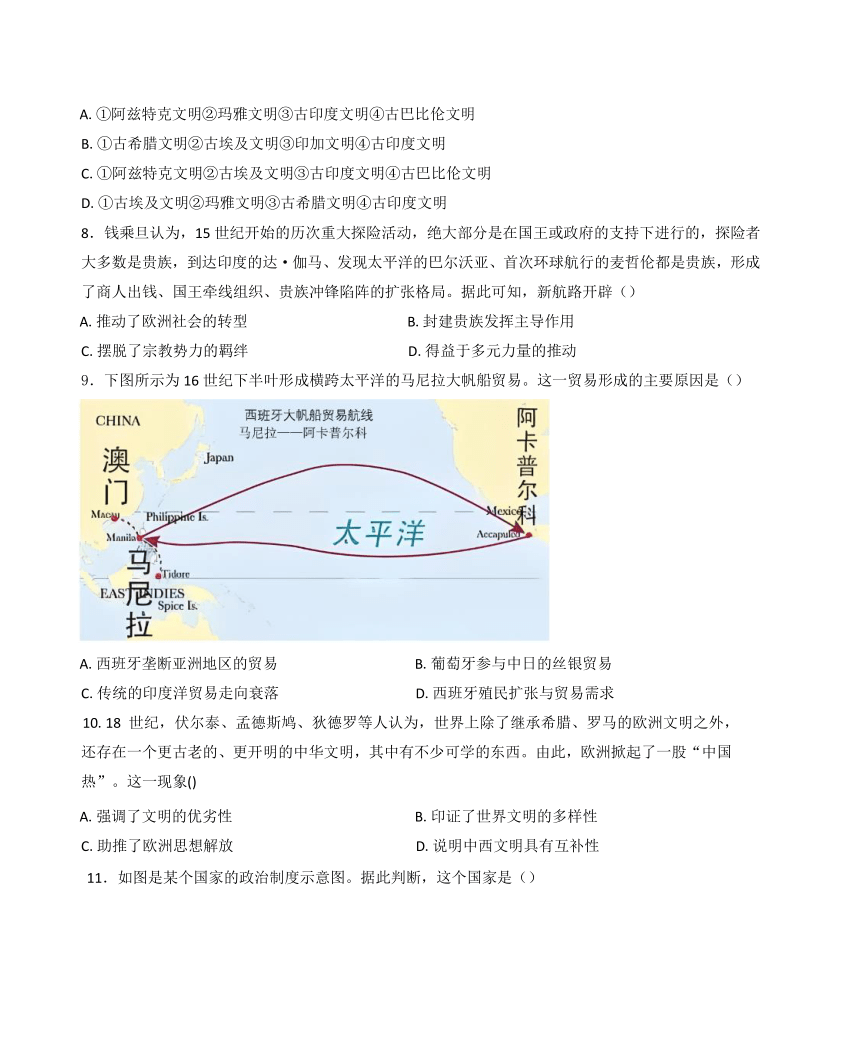

下图所示为16世纪下半叶形成横跨太平洋的马尼拉大帆船贸易。这一贸易形成的主要原因是()

A.西班牙垄断亚洲地区的贸易 B.葡萄牙参与中日的丝银贸易

C.传统的印度洋贸易走向衰落 D.西班牙殖民扩张与贸易需求

10.18世纪,伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗等人认为,世界上除了继承希腊、罗马的欧洲文明之外,还存在一个更古老的、更开明的中华文明,其中有不少可学的东西。由此,欧洲掀起了一股“中国热”。这一现象()

A.强调了文明的优劣性 B.印证了世界文明的多样性

C.助推了欧洲思想解放 D.说明中西文明具有互补性

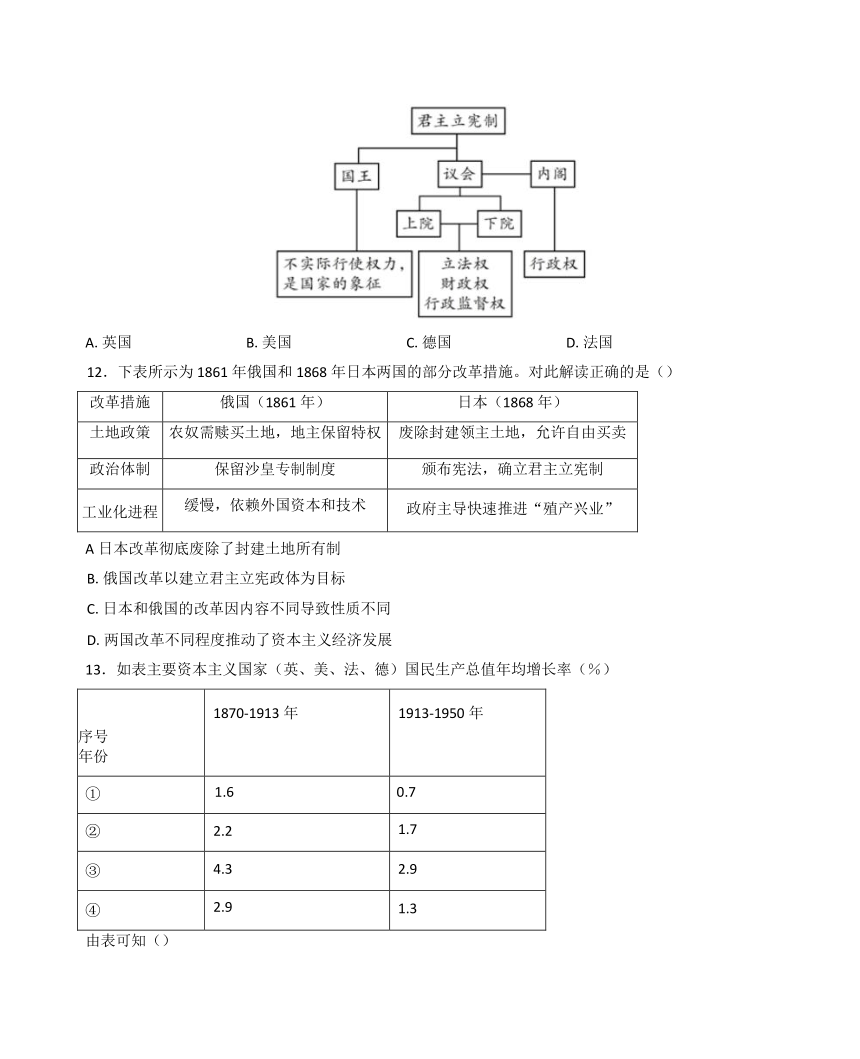

11.如图是某个国家的政治制度示意图。据此判断,这个国家是()

A.英国 B.美国 C.德国 D.法国

12.下表所示为1861年俄国和1868年日本两国的部分改革措施。对此解读正确的是()

改革措施 俄国(1861年) 日本(1868年)

土地政策 农奴需赎买土地,地主保留特权 废除封建领主土地,允许自由买卖

政治体制 保留沙皇专制制度 颁布宪法,确立君主立宪制

工业化进程 缓慢,依赖外国资本和技术 政府主导快速推进“殖产兴业”

A日本改革彻底废除了封建土地所有制

B.俄国改革以建立君主立宪政体为目标

C.日本和俄国的改革因内容不同导致性质不同

D.两国改革不同程度推动了资本主义经济发展

13.如表主要资本主义国家(英、美、法、德)国民生产总值年均增长率(%)

序号 年份 1870-1913年 1913-1950年

① 1.6 0.7

② 2.2 1.7

③ 4.3 2.9

④ 2.9 1.3

由表可知()

A.①是英国 B.②是美国 C.③是法国 D.④是德国

14.马克思写于1871年的《法兰西内战》,对巴黎公社的分析不是着眼于其历史发展过程,而是从“生存空间的争夺”空间形态的转型与重塑”“空间秩序的冲击”三方面入手,考察空间视域下的巴黎公社。对此合理的解释是,巴黎公社()

A.以马克思主义的传播为宗旨 B.是无产阶级建立和巩固政权的尝试

C.使国际工人运动走向了联合 D.建立了世界上第一个社会主义国家

15.从1879年开始,斯坦利以利奥波德二世的代理人身份,在刚果河流域进行了一系列活动,诱使当地的酋长签订了450多个条约,规定当地酋长将土地永久割让给国际刚果协会,以换取布料和枪支。这些条约的签订()

A.遵循了“有效占领”的原则 B.导致黑奴贸易逐步兴起

C.促进了非洲统一市场发展 D.意在将殖民行为合法化

16.1822年,研究古埃及语言文字、历史、艺术等内容的埃及学诞生于法国。1869年,埃及本土学者倡议创办了古埃及语学校。几年后,因时任埃及文物局局长的法国人马里耶特打压,学校被迫关闭。1910年,埃及本土学者推动教育部在高校设立了埃及学部,后来又受到法国把持的文物局打压而撤销。由此可见,埃及学()

①促进欧洲文化的重构②客观上利于埃及民族意识觉醒

③在本土发展举步维艰④导致西方主导的殖民体系崩溃

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

17.在第一次世界大战期间,英国为了削弱奥斯曼帝国的力量,支持阿拉伯人发动反对奥斯曼帝国的起义。战后,英国和法国不仅未能兑现战时对阿拉伯人的“独立承诺”,反而将中东地区划分为多个殖民地或托管地。这一事件最能说明()

A.民族自决原则冲击了国际秩序 B.国际秩序建立在大国强权基础上

C.一战后世界殖民体系彻底瓦解 D.阿拉伯民族独立意识开始觉醒

18.有学者认为卡德纳斯的石油国有化政策“被看作是反对外国权力的一次重大胜利,可与1876年反对欧洲干预的伟大胜利相媲美。它不是国家对私人公司的占有,而是一项直接反对凌驾于墨西哥国家之上的外国公司的民族主义经济政策”。由此可见,墨西哥的石油国有化()

A.巩固了民主革命的成果 B.发展了垄断资本主义

C.具有社会主义革命色彩 D.消除了门罗主义影响

19.19世纪60年代末,德国20至34岁的青壮年男性人口数量只略高于法国。1910年德法青壮年男性人口数量比例达到1.6:1,1939年已扩大到2:1。戴高乐曾感叹,每有一个法国男子达到兵役年龄,就有两个德国人如此。材料描述的状况()

A.显示法国人口持续减少 B.促使法国放弃军备竞赛

C.加剧法国绥靖主义倾向 D.使法国加快与苏联结盟

20.T-34坦克曾是苏联的主战坦克,其总设计师科什金力主采用倾斜式前装甲板,使得防护性能大为提高。1940年2月,他带病与团队将样车开到莫斯科参加测试,坦克获批量产。他却因坚持工作导致病情加重而去世。由此可知,科什金的研发活动()

A.得益于国家灵活管理体制 B.彰显了苏联世界第一的国力

C.体现了科技人员的奉献精神 D.改变了国际关系的整体走向

21.赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”这段回忆最适合用来研究()

A.美国内战 B.柏林会议 C.美西战争 D.冷战

22.下图是《第二次世界大战后日本就业人口分布数据变化图》。这份数据最适合用来研究()

A.社会结构发生变化 B.社会运动此起彼伏

C.资本主义经济危机 D.“福利国家”的建立

23.如图是近代以来主要资本主义国家主流经济理论影响力演变曲线图,据此判断正确的是()

A.M理论是经济危机的根源 B.N理论主张自由放任

C.N理论指导了罗斯福新政 D.经济滞胀复兴M理论

二、非选择题(共31分。)

24.阅读材料,完成下列要求。

材料工业革命后,越来越多的机器取代了双手,蒸汽机取代了人力、畜力、风力和水力,火车和汽船取代了马车、牛车和帆船。第二次工业革命中电力和内燃机得到广泛运用,新兴产业部门兴起,不仅在体力上解放了人类,“解放”还延伸到人类的脑力。20世纪上半期,在物理学革命的带动下,新科技革命的发展加速运行、不断上升,但这并不意味着人的劳动被否定,相反,人的创新性、应变性和智慧性等特征使其在智能工厂中的作用愈发变得“核心化七”。

这一进程对人类的心理状态也产生了颠覆性的影响,开始产生持久的创造、发展和改进的动力,“变化而非停滞”这样的观念深入人心。世界和人类的未来需要我们通过自己的智慧和创造力,重拾我们作为行动者、创造者、实际问题解决者的本能。

-摘编自(英)罗杰·奥斯本《钢铁、蒸汽与资本:工业革命的起源》等

(1)根据材料并结合所学知识,归纳工业革命以来技术革新的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析工业革命以来人类创造力与科技发展的关系。

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一古代文明在文化上表现出百花齐放、百家争鸣的特点,大体说来,印度人重视宗教,中国人重视伦理教化,希腊人追求理性,罗马人注重实用,埃及人讲求来世。当然,这些特点不是绝对的,有些是各文明所具有的,有些则相互渗透。如佛教传入中国、东南亚、日本和朝鲜,希腊人曾统治埃及和西亚,罗马人曾领有东地中海和高卢等地区,并给这些地区的历史发展以巨大影响。不过,所有这些对当地原有的文明来说,很难说具有决定性的意义。占统治地位的,仍然是当地原有的文化。

-摘编自晏绍祥《世界上古史》

材料二阿拉伯帝国领域内的美索不达米亚、波斯、印度、叙利亚和埃及等地,都是古代东西方文化荟萃的地区。帝国政治的相对稳定,交通发达,经济繁荣,为阿拉伯-伊斯兰文化的形成与发展提供了有利环境......帝国的统治者日益认识到科学文化的重要性。因此,阿拉伯帝国历代统治者都比较关心发展科学文化事业。到阿拔斯王朝时期......他们不分宗教畛域,不拘泥意识形态的差异,不惜重金延聘人才,尊重和奖掖各界学者。8世纪中叶,中国的造纸术和罗盘针传入阿拉伯帝国,对阿拉伯-伊斯兰文化的发展与繁荣,起了积极的促进作用。

-摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·古代史(下卷)》

材料三人类交往的过程也是不同的文化汇聚、升华的过程。西部亚洲、中部亚洲在东方与西方文化交流事业中一直扮演着“桥梁”的角色。这些“桥梁”不仅传送东方文明到西方,而且也传送西方文明到东方;同时,“桥梁”自身独特的文化对东西方文明也产生了很大的影响。就是属于“桥梁”本身的各文明之间也是互动的,从而产生了独特而灿烂的各种文化-苏美尔文化、巴比伦文化、波斯文化、希腊化文化、阿拉伯文化等。

-摘编自陈恒《文明的汇聚与传播-古代世界文明之交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出影响古代文明多元发展的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括阿拉伯帝国文化繁荣的原因与特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人类文明的认识。

河南省开封市宇华实验高中2024—2025学年度高一下学期期末测试历史试题答案

一、选择题

1.B

2.D

3.C

4.B

5.B

6.A

7.A

8.D

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.B

15.D

16.D

17.B

18.A

19.C

20.C

21.D

22.A

23.D

二、非选择题

24.

(1)特点:动力革新持续突破,从蒸汽机到电力、内燃机,动力来源不断升级;领域拓展日益广泛,从机器取代手工到新兴产业兴起,再到脑力解放,覆盖生产、生活多方面;加速趋势愈发明显,20 世纪上半期,在物理学革命推动下,新科技革命发展加速,不断突破;人机关系深刻变化,机器虽替代部分劳动,但人的创新性、智慧性在生产中的核心作用更突出。

(2)关系:创造力驱动科技革新,人类为解决生产生活问题,不断创新;科技发展反哺创造力,科技进步提升生产力,使人们有更多时间和精力探索创新;二者是协同共生关系,科技发展为创造力提供物质基础和技术手段,创造力为科技发展注入动力,共同推动人类社会进步。

25.

(1)主要因素:自然环境的差异;资源条件的不同;生产力水平和生产方式的不同;交通条件的限制;政治经济的交流和影响;习俗观念、宗教等文化因素的影响;周边环境的影响。

(2)原因:地理位置优越,交通发达,是文化荟萃之地;本身有着深厚的文化积淀;政局稳定,国家统一,经济繁荣;统治者的重视;开放宽容的文化态度。特点:开放性;包容性;创新性;融合性;多元性。

(3)认识:文明具有民族性、区域性,都是属于世界的;文明是平等的,要尊重各国各民族文明;文明是互补包容的,要积极推动不同文明交流互鉴;要与时俱进,将传统文明与现代文明相结合,不断创新。

1.本试卷分试卷I(选择题)和试卷II(非选择题)两部分,满分100分。

2.考生务必将自己的姓名、考号、考试科目填写在答题卡上,同时用2B铅笔涂黑考号对应的位置。选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,不能答在第I卷上,第II卷的答案答在答题卷的相应位置上。

第I卷选择题

一、选择题(本题共23小题,每小题3分,共69分。)

1.约公元前7000-前5000年的贾尔莫遗址,由焙干泥土盖成的25栋房子组成。遗址中既发现大量大麦、小麦以及其他农作物的种子,也发现大量绵羊和山羊的遗骨,其中只有几块野生动物的骨头,工具组合包括石镰、磨石和其他耕作工具。据此可知,当时()

A.以渔猎采集为主 B.先民生活渐趋稳定 C.摆脱了自然影响 D.原始农业开始出现

2.下表所示为亚历山大远征期间在征服地区的治理措施。这些措施()

征服地区 治理措施

埃及 装扮成法老,戴上传统的法老王冠,拜谒阿蒙神庙

波斯 实行行省制,任用马其顿人和希腊人担任主要职务;鼓励东西方种族通婚带头迎娶波斯贵族女子

萨得斯 允许当地人保持原来的风俗习惯,并享受使用旧有法律的特权

推动了希腊民主政治的传播 B.掩盖了对外扩张的本质

C.践行了民族平等的治理原则 D.扩大了帝国的统治基础

3.下图为古代世界某帝国鼎盛时期的疆域示意图(阴影部分)。以下与该帝国对应正确的是()

A.是第一个地跨三大洲的帝国 B.该帝国国教为基督教

C.实行行省制并推广希腊文化 D.颁布《查士丁尼法典》

4.11-13世纪,城市工商业的发展需要实用的社会知识,需要掌握读写算等基本能力,需要进行行业技巧训练,还需要大量为工商业服务的管理者、律师等专业人员。于是,在西欧某些城市学校和教会学校的基础上,以世俗教育为主要目标的大学产生了。中世纪大学出现的主要原因是()

A.资本主义的发展 B.城市工商业发展与文化需求

C.国家统一的实现 D.民族国家的形成与文化建构

5.古代世界历史上曾先后出现过几个横跨欧亚非的大帝国,图中所示是四个帝国鼎盛时期的疆域图,下列相关说法正确的是()

①甲的政治文化深刻影响基辅罗斯

②乙在地方管理上首推行省制

③丙注重利用法律维系统治秩序

④丁统治者哈里发是全国土地最高所有者

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

6.成书于约1001至1008年间的《源氏物语》中有掌控大片庄园的豪强将女儿嫁于光源氏并以庄园财富助其重掌政权的故事情节。这些故事情节折射出日本()

A.中央集权体制逐渐瓦解 B.武士集团日趋形成

C.天皇统治地位重新确立 D.大化改新进程曲折

7.某校社团开展了“多样的文明,多样的世界”主题活动,他们寻找到了各个文明对应的代表性成果,这些成果与下列①②③④标示对应正确的是()

①他们发明了“浮动园地”,经济基础是农业

②他们发展了以玉米为主的农业,有用于祭祀的金字塔

③他们创造了从1到9数字,发明了“0”,有《罗摩衍那》等著名的史诗

④他们的国王基本统一了两河流域,有世界上现存最早较为完整的成文法典

A.①阿兹特克文明②玛雅文明③古印度文明④古巴比伦文明

B.①古希腊文明②古埃及文明③印加文明④古印度文明

C.①阿兹特克文明②古埃及文明③古印度文明④古巴比伦文明

D.①古埃及文明②玛雅文明③古希腊文明④古印度文明

8.钱乘旦认为,15世纪开始的历次重大探险活动,绝大部分是在国王或政府的支持下进行的,探险者大多数是贵族,到达印度的达·伽马、发现太平洋的巴尔沃亚、首次环球航行的麦哲伦都是贵族,形成了商人出钱、国王牵线组织、贵族冲锋陷阵的扩张格局。据此可知,新航路开辟()

A.推动了欧洲社会的转型 B.封建贵族发挥主导作用

C.摆脱了宗教势力的羁绊 D.得益于多元力量的推动

下图所示为16世纪下半叶形成横跨太平洋的马尼拉大帆船贸易。这一贸易形成的主要原因是()

A.西班牙垄断亚洲地区的贸易 B.葡萄牙参与中日的丝银贸易

C.传统的印度洋贸易走向衰落 D.西班牙殖民扩张与贸易需求

10.18世纪,伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗等人认为,世界上除了继承希腊、罗马的欧洲文明之外,还存在一个更古老的、更开明的中华文明,其中有不少可学的东西。由此,欧洲掀起了一股“中国热”。这一现象()

A.强调了文明的优劣性 B.印证了世界文明的多样性

C.助推了欧洲思想解放 D.说明中西文明具有互补性

11.如图是某个国家的政治制度示意图。据此判断,这个国家是()

A.英国 B.美国 C.德国 D.法国

12.下表所示为1861年俄国和1868年日本两国的部分改革措施。对此解读正确的是()

改革措施 俄国(1861年) 日本(1868年)

土地政策 农奴需赎买土地,地主保留特权 废除封建领主土地,允许自由买卖

政治体制 保留沙皇专制制度 颁布宪法,确立君主立宪制

工业化进程 缓慢,依赖外国资本和技术 政府主导快速推进“殖产兴业”

A日本改革彻底废除了封建土地所有制

B.俄国改革以建立君主立宪政体为目标

C.日本和俄国的改革因内容不同导致性质不同

D.两国改革不同程度推动了资本主义经济发展

13.如表主要资本主义国家(英、美、法、德)国民生产总值年均增长率(%)

序号 年份 1870-1913年 1913-1950年

① 1.6 0.7

② 2.2 1.7

③ 4.3 2.9

④ 2.9 1.3

由表可知()

A.①是英国 B.②是美国 C.③是法国 D.④是德国

14.马克思写于1871年的《法兰西内战》,对巴黎公社的分析不是着眼于其历史发展过程,而是从“生存空间的争夺”空间形态的转型与重塑”“空间秩序的冲击”三方面入手,考察空间视域下的巴黎公社。对此合理的解释是,巴黎公社()

A.以马克思主义的传播为宗旨 B.是无产阶级建立和巩固政权的尝试

C.使国际工人运动走向了联合 D.建立了世界上第一个社会主义国家

15.从1879年开始,斯坦利以利奥波德二世的代理人身份,在刚果河流域进行了一系列活动,诱使当地的酋长签订了450多个条约,规定当地酋长将土地永久割让给国际刚果协会,以换取布料和枪支。这些条约的签订()

A.遵循了“有效占领”的原则 B.导致黑奴贸易逐步兴起

C.促进了非洲统一市场发展 D.意在将殖民行为合法化

16.1822年,研究古埃及语言文字、历史、艺术等内容的埃及学诞生于法国。1869年,埃及本土学者倡议创办了古埃及语学校。几年后,因时任埃及文物局局长的法国人马里耶特打压,学校被迫关闭。1910年,埃及本土学者推动教育部在高校设立了埃及学部,后来又受到法国把持的文物局打压而撤销。由此可见,埃及学()

①促进欧洲文化的重构②客观上利于埃及民族意识觉醒

③在本土发展举步维艰④导致西方主导的殖民体系崩溃

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

17.在第一次世界大战期间,英国为了削弱奥斯曼帝国的力量,支持阿拉伯人发动反对奥斯曼帝国的起义。战后,英国和法国不仅未能兑现战时对阿拉伯人的“独立承诺”,反而将中东地区划分为多个殖民地或托管地。这一事件最能说明()

A.民族自决原则冲击了国际秩序 B.国际秩序建立在大国强权基础上

C.一战后世界殖民体系彻底瓦解 D.阿拉伯民族独立意识开始觉醒

18.有学者认为卡德纳斯的石油国有化政策“被看作是反对外国权力的一次重大胜利,可与1876年反对欧洲干预的伟大胜利相媲美。它不是国家对私人公司的占有,而是一项直接反对凌驾于墨西哥国家之上的外国公司的民族主义经济政策”。由此可见,墨西哥的石油国有化()

A.巩固了民主革命的成果 B.发展了垄断资本主义

C.具有社会主义革命色彩 D.消除了门罗主义影响

19.19世纪60年代末,德国20至34岁的青壮年男性人口数量只略高于法国。1910年德法青壮年男性人口数量比例达到1.6:1,1939年已扩大到2:1。戴高乐曾感叹,每有一个法国男子达到兵役年龄,就有两个德国人如此。材料描述的状况()

A.显示法国人口持续减少 B.促使法国放弃军备竞赛

C.加剧法国绥靖主义倾向 D.使法国加快与苏联结盟

20.T-34坦克曾是苏联的主战坦克,其总设计师科什金力主采用倾斜式前装甲板,使得防护性能大为提高。1940年2月,他带病与团队将样车开到莫斯科参加测试,坦克获批量产。他却因坚持工作导致病情加重而去世。由此可知,科什金的研发活动()

A.得益于国家灵活管理体制 B.彰显了苏联世界第一的国力

C.体现了科技人员的奉献精神 D.改变了国际关系的整体走向

21.赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”这段回忆最适合用来研究()

A.美国内战 B.柏林会议 C.美西战争 D.冷战

22.下图是《第二次世界大战后日本就业人口分布数据变化图》。这份数据最适合用来研究()

A.社会结构发生变化 B.社会运动此起彼伏

C.资本主义经济危机 D.“福利国家”的建立

23.如图是近代以来主要资本主义国家主流经济理论影响力演变曲线图,据此判断正确的是()

A.M理论是经济危机的根源 B.N理论主张自由放任

C.N理论指导了罗斯福新政 D.经济滞胀复兴M理论

二、非选择题(共31分。)

24.阅读材料,完成下列要求。

材料工业革命后,越来越多的机器取代了双手,蒸汽机取代了人力、畜力、风力和水力,火车和汽船取代了马车、牛车和帆船。第二次工业革命中电力和内燃机得到广泛运用,新兴产业部门兴起,不仅在体力上解放了人类,“解放”还延伸到人类的脑力。20世纪上半期,在物理学革命的带动下,新科技革命的发展加速运行、不断上升,但这并不意味着人的劳动被否定,相反,人的创新性、应变性和智慧性等特征使其在智能工厂中的作用愈发变得“核心化七”。

这一进程对人类的心理状态也产生了颠覆性的影响,开始产生持久的创造、发展和改进的动力,“变化而非停滞”这样的观念深入人心。世界和人类的未来需要我们通过自己的智慧和创造力,重拾我们作为行动者、创造者、实际问题解决者的本能。

-摘编自(英)罗杰·奥斯本《钢铁、蒸汽与资本:工业革命的起源》等

(1)根据材料并结合所学知识,归纳工业革命以来技术革新的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析工业革命以来人类创造力与科技发展的关系。

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一古代文明在文化上表现出百花齐放、百家争鸣的特点,大体说来,印度人重视宗教,中国人重视伦理教化,希腊人追求理性,罗马人注重实用,埃及人讲求来世。当然,这些特点不是绝对的,有些是各文明所具有的,有些则相互渗透。如佛教传入中国、东南亚、日本和朝鲜,希腊人曾统治埃及和西亚,罗马人曾领有东地中海和高卢等地区,并给这些地区的历史发展以巨大影响。不过,所有这些对当地原有的文明来说,很难说具有决定性的意义。占统治地位的,仍然是当地原有的文化。

-摘编自晏绍祥《世界上古史》

材料二阿拉伯帝国领域内的美索不达米亚、波斯、印度、叙利亚和埃及等地,都是古代东西方文化荟萃的地区。帝国政治的相对稳定,交通发达,经济繁荣,为阿拉伯-伊斯兰文化的形成与发展提供了有利环境......帝国的统治者日益认识到科学文化的重要性。因此,阿拉伯帝国历代统治者都比较关心发展科学文化事业。到阿拔斯王朝时期......他们不分宗教畛域,不拘泥意识形态的差异,不惜重金延聘人才,尊重和奖掖各界学者。8世纪中叶,中国的造纸术和罗盘针传入阿拉伯帝国,对阿拉伯-伊斯兰文化的发展与繁荣,起了积极的促进作用。

-摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·古代史(下卷)》

材料三人类交往的过程也是不同的文化汇聚、升华的过程。西部亚洲、中部亚洲在东方与西方文化交流事业中一直扮演着“桥梁”的角色。这些“桥梁”不仅传送东方文明到西方,而且也传送西方文明到东方;同时,“桥梁”自身独特的文化对东西方文明也产生了很大的影响。就是属于“桥梁”本身的各文明之间也是互动的,从而产生了独特而灿烂的各种文化-苏美尔文化、巴比伦文化、波斯文化、希腊化文化、阿拉伯文化等。

-摘编自陈恒《文明的汇聚与传播-古代世界文明之交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出影响古代文明多元发展的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括阿拉伯帝国文化繁荣的原因与特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人类文明的认识。

河南省开封市宇华实验高中2024—2025学年度高一下学期期末测试历史试题答案

一、选择题

1.B

2.D

3.C

4.B

5.B

6.A

7.A

8.D

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.B

15.D

16.D

17.B

18.A

19.C

20.C

21.D

22.A

23.D

二、非选择题

24.

(1)特点:动力革新持续突破,从蒸汽机到电力、内燃机,动力来源不断升级;领域拓展日益广泛,从机器取代手工到新兴产业兴起,再到脑力解放,覆盖生产、生活多方面;加速趋势愈发明显,20 世纪上半期,在物理学革命推动下,新科技革命发展加速,不断突破;人机关系深刻变化,机器虽替代部分劳动,但人的创新性、智慧性在生产中的核心作用更突出。

(2)关系:创造力驱动科技革新,人类为解决生产生活问题,不断创新;科技发展反哺创造力,科技进步提升生产力,使人们有更多时间和精力探索创新;二者是协同共生关系,科技发展为创造力提供物质基础和技术手段,创造力为科技发展注入动力,共同推动人类社会进步。

25.

(1)主要因素:自然环境的差异;资源条件的不同;生产力水平和生产方式的不同;交通条件的限制;政治经济的交流和影响;习俗观念、宗教等文化因素的影响;周边环境的影响。

(2)原因:地理位置优越,交通发达,是文化荟萃之地;本身有着深厚的文化积淀;政局稳定,国家统一,经济繁荣;统治者的重视;开放宽容的文化态度。特点:开放性;包容性;创新性;融合性;多元性。

(3)认识:文明具有民族性、区域性,都是属于世界的;文明是平等的,要尊重各国各民族文明;文明是互补包容的,要积极推动不同文明交流互鉴;要与时俱进,将传统文明与现代文明相结合,不断创新。

同课章节目录