1 命题区间十 古代世界文明的诞生与发展(15世纪以前的世界)-【世界史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 1 命题区间十 古代世界文明的诞生与发展(15世纪以前的世界)-【世界史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

专题三 世界史

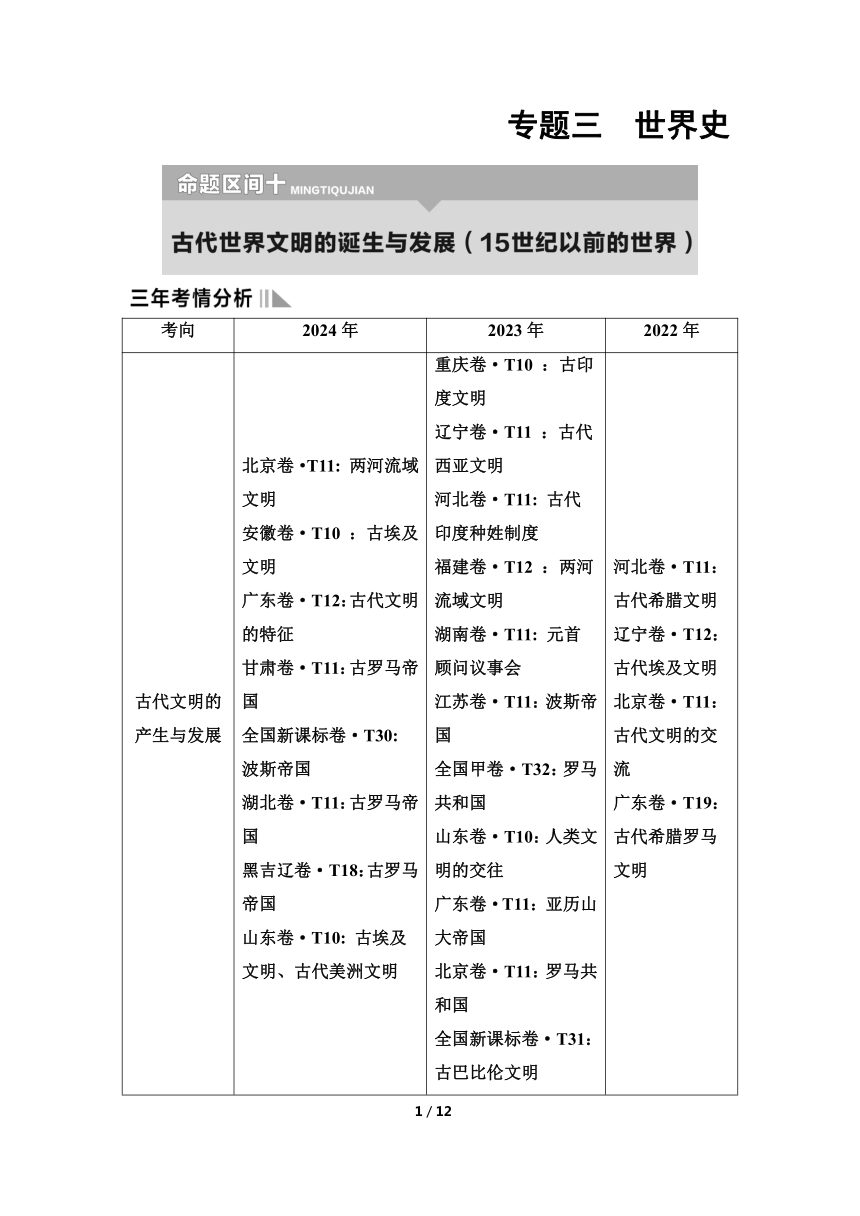

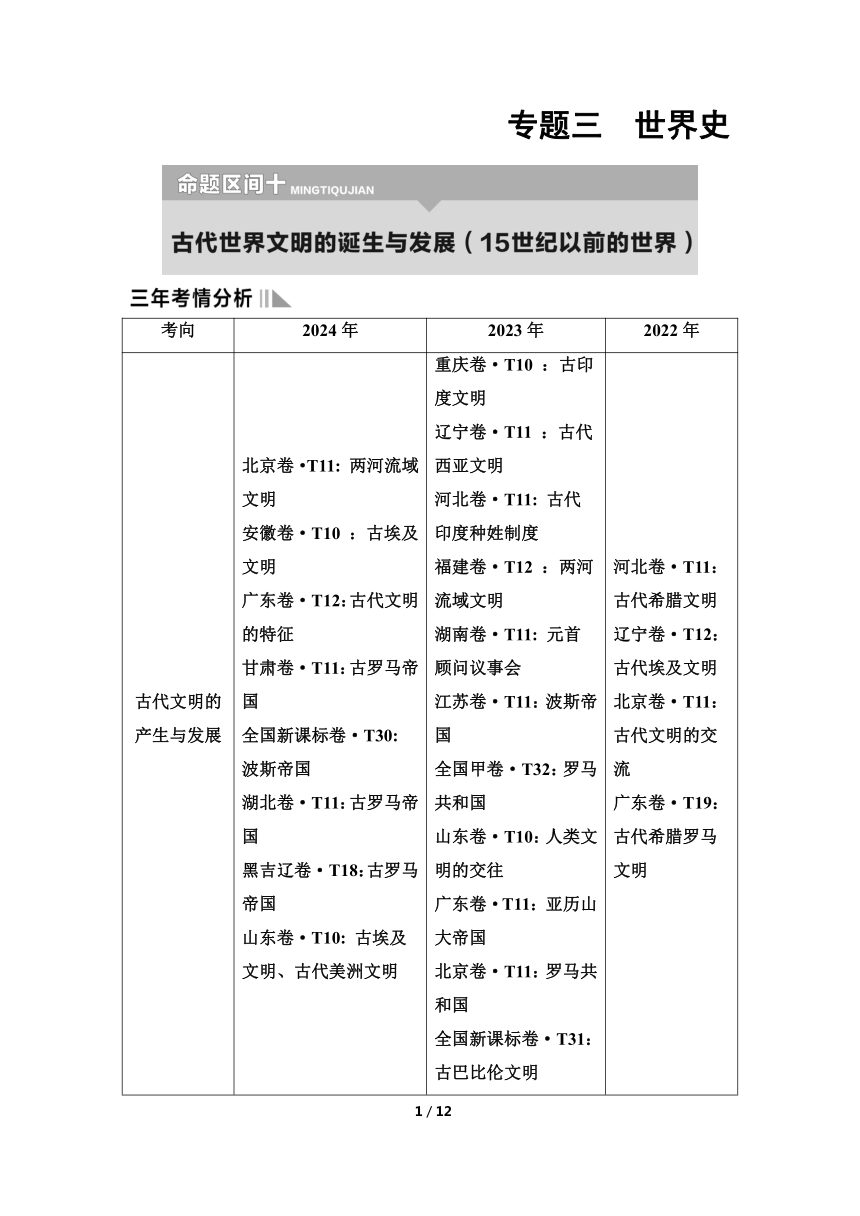

考向 2024年 2023年 2022年

古代文明的产生与发展 北京卷·T11: 两河流域文明 安徽卷·T10 :古埃及文明 广东卷·T12:古代文明的特征 甘肃卷·T11:古罗马帝国 全国新课标卷·T30: 波斯帝国 湖北卷·T11:古罗马帝国 黑吉辽卷·T18:古罗马帝国 山东卷·T10: 古埃及文明、古代美洲文明 重庆卷·T10 :古印度文明 辽宁卷·T11 :古代西亚文明 河北卷·T11: 古代印度种姓制度 福建卷·T12 :两河流域文明 湖南卷·T11: 元首顾问议事会 江苏卷·T11:波斯帝国 全国甲卷·T32:罗马共和国 山东卷·T10:人类文明的交往 广东卷·T11:亚历山大帝国 北京卷·T11:罗马共和国 全国新课标卷·T31:古巴比伦文明 河北卷·T11:古代希腊文明 辽宁卷·T12:古代埃及文明 北京卷·T11:古代文明的交流 广东卷·T19:古代希腊罗马文明

中古时期的世界 湖北卷·T12:西欧商品经济的发展 山东卷·T11: 西欧商品经济的发展 安徽卷·T11 :中古西欧的文学 北京卷·T12:拜占庭和俄罗斯 湖南卷·T12:拜占庭帝国 黑吉辽卷·T13 :中古时期的日本 江苏卷·T12:庄园法庭 河北卷·T12:庄园经济与农奴制 湖北卷·T11 :拜占庭帝国 湖北卷·T12:西欧封建庄园 辽宁卷·T12 :西欧商品经济发展 广东卷·T12: 中古时期西欧王权加强 福建卷·T13:拜占庭帝国 北京卷·T12:中世纪城市自治 湖南卷·T12:中古时期的日本 辽宁卷·T13:王权的加强 海南卷·T11:中世纪城市自治 山东卷·T10:中古西欧的封建制度

命题特点 本专题是新教材新增加的部分,也是最近高考考查的重点区域。重点考查了古代文明的多元性和统一特征、古代帝国对文明发展与交流的影响;中古时期政治、经济与文化的发展变化及对向近代转型的影响,如政治上的民族国家、权力制约,经济上的城市与商品经济的发展、市场的扩大等;古代日本对中国文化的吸收

命题趋向 1.从时空观念和历史解释的角度考查古代世界文明多元化的原因和古代日本吸收中华文化的特点 2.从唯物史观、历史解释的角度考查东西方文明的不同走向、世界文明之间交流的主要途径和西欧封建社会的特征 3.从家国情怀的角度考查古代非洲和美洲文明兴衰历程的启示 4.教材命题注重世界各文明的交流情况,不再突出古希腊、罗马部分,命题注重中古西欧的社会发展特征 5.亚洲、非洲、美洲的文明状况偶有涉及,特别注意古代日本和朝鲜对中国文化的吸收

命题关键词 文明、古印度种姓制度、古希腊城邦、公民、民主制、平民政体、寡头政体、帝国、希腊化、万民法、自然法、罗马法、古希腊人文主义精神、轴心时代、封建社会、采邑制、封君、封臣、丕平献土 、庄园、农奴制

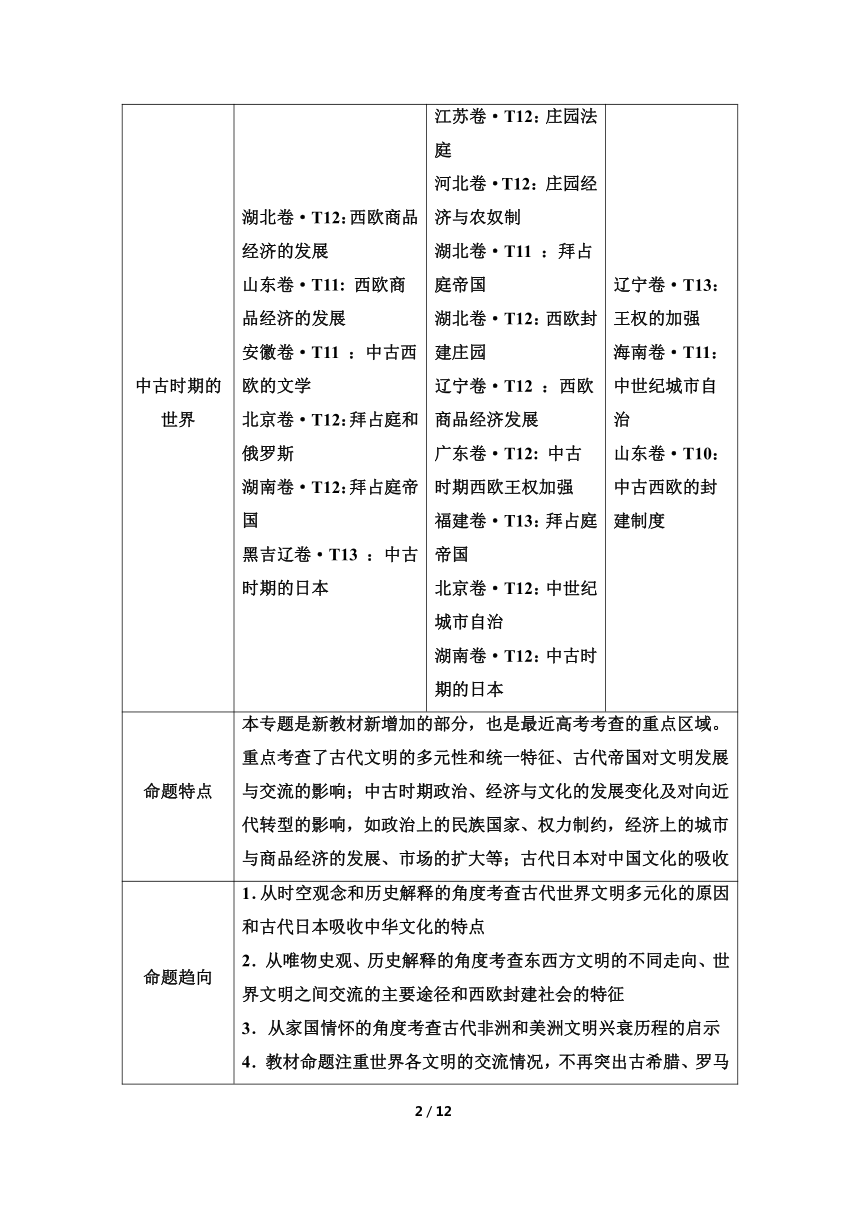

(2024·广东卷·T12)古代世界的波斯帝国、秦汉王朝、罗马帝国和印加帝国为加强统治,均实行君主专制制度,采取诸如颁布法律、改革币制、修建道路等措施。这反映出古代文明的发展具有( )

A.互鉴性 B.同源性

C.统一性 D.同步性

以古代世界的四大文明——波斯帝国、秦汉王朝、罗马帝国和印加帝国的统治方法和社会措施为切入点,考查古代文明发展的共同特点,主要考查学生对古代不同文明之间共性与特性的理解和分析能力,要求学生具备历史比较和归纳的能力,以及跨文明交流互鉴的认识。

A 材料未体现不用帝国之间文明的互相借鉴

B 古代文明发展并非同源

D 帝国存在的时间并非同时,无法得出文明的发展具有同步性

选择性必修2第12课所述:古代有很多著名的人工道路。罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成“条条大路通罗马”的盛况。秦朝修筑的驰道、直道和五尺道等,构成了以咸阳为中心的全国性道路网。丝绸之路在汉代贯通后,成为连接亚、欧、北非的大通道。唐朝驿道有近 2.5 万千米,以长安为中心向各方辐射。元朝扩展了汉唐的交通网,在全国遍设驿站,构成了以大都为中心通向全国乃至境外的驿路交通网。

[答案] C

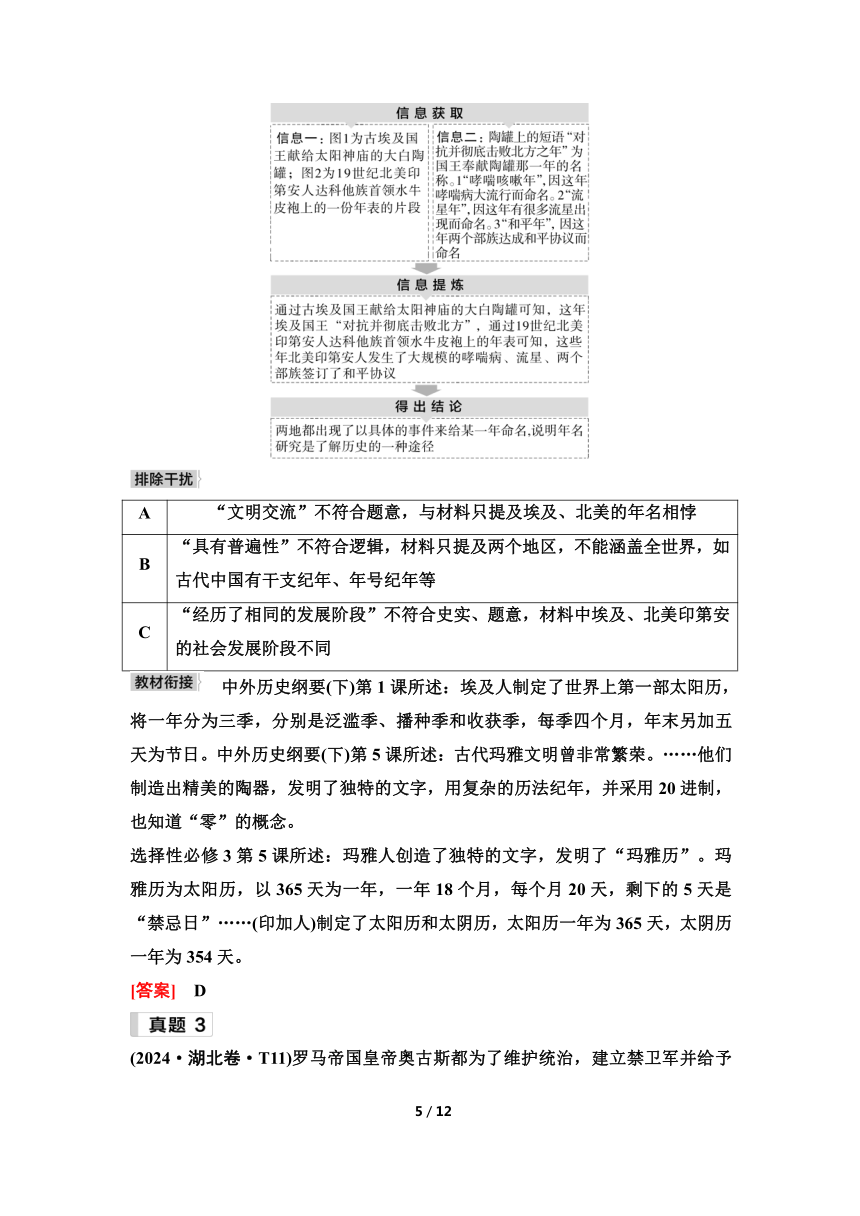

(2024·山东卷·T10)图1为古埃及国王献给太阳神庙的大白陶罐;图2为19世纪北美印第安人达科他族首领水牛皮袍上的一份年表的片段。据此可知( )

A.文明交流推动社会进步 B.采用事件纪年具有普遍性

C.人类社会经历了相同的发展阶段 D.年名研究是了解历史的一种途径

本题通过对比古埃及和19世纪北美印第安人的文化遗存——大白陶罐与水牛皮袍上的年表片段,考查不同文明中时间记录与历史纪年的方法,旨在检测学生识别并比较跨文化交流与历史认知模式的能力,要求学生具备跨文化历史分析的素养,以及理解不同文明中时间观念与历史记录方式的差异性和共通性。

A “文明交流”不符合题意,与材料只提及埃及、北美的年名相悖

B “具有普遍性”不符合逻辑,材料只提及两个地区,不能涵盖全世界,如古代中国有干支纪年、年号纪年等

C “经历了相同的发展阶段”不符合史实、题意,材料中埃及、北美印第安的社会发展阶段不同

中外历史纲要(下)第1课所述:埃及人制定了世界上第一部太阳历,将一年分为三季,分别是泛滥季、播种季和收获季,每季四个月,年末另加五天为节日。中外历史纲要(下)第5课所述:古代玛雅文明曾非常繁荣。……他们制造出精美的陶器,发明了独特的文字,用复杂的历法纪年,并采用20进制,也知道“零”的概念。

选择性必修3第5课所述:玛雅人创造了独特的文字,发明了“玛雅历”。玛雅历为太阳历,以365天为一年,一年18个月,每个月20天,剩下的5天是“禁忌日”……(印加人)制定了太阳历和太阴历,太阳历一年为365天,太阴历一年为354天。

[答案] D

(2024·湖北卷·T11)罗马帝国皇帝奥古斯都为了维护统治,建立禁卫军并给予他们特殊待遇。后续皇帝不但遵循给禁卫军发放大量赏金的惯例,而且发放金额越来越大。禁卫军甚至认为皇帝的任命必须征得他们的同意。这显示罗马帝国( )

A.军人集团威胁政权稳定 B.经济繁荣提升军人待遇

C.皇帝赏赐增强军队战力 D.边境压力增加军费支出

本题以罗马帝国时期禁卫军的待遇和影响为背景,考查罗马帝国政治状况及军人集团对政权稳定的影响,要求学生分析材料并理解军人集团权力过大对政权稳定的潜在威胁,这检验了学生的历史理解与分析能力,以及对于历史事件中各方力量对比和影响的洞察能力,要求学生具备深入的历史思考和问题分析素养。

B “经济繁荣”不符合题意

C “增强军队战力”不符合题意

D 材料未提及边境压力和军费支出的关系

中外历史纲要(下)第2课所述:古代罗马原是意大利中部的一个城邦。在成功解决内部矛盾后,它凭借由公民组成的强大的军队首先征服了意大利,接着向地中海地区扩张,征服了从西班牙到两河流域的整个地中海周边地区,其中包括亚历山大帝国解体后形成的一些国家,把整个地中海变成了罗马的内海。

[答案] A

(2024·湖北卷·T12)中世纪中前期,地中海地区的主流通货是拜占庭帝国的苏勒德斯金币、阿拉伯帝国的第纳尔金币。自13世纪中叶起,佛罗伦萨的弗洛林金币和威尼斯的杜卡托金币取代它们,成为地中海贸易的主流通货。这一转变的原因是( )

A.意大利民族国家兴起

B.封建庄园制度的成熟

C.大量贵金属涌入欧洲

D.城市商品经济的发展

本题考查的背景是中世纪地中海地区贸易流通货币的转变,考查的是中世纪晚期欧洲经济转型。考查学生的分析理解能力,要求学生具备历史理解和历史解释的核心素养。

A 意大利民族国家兴起在这一时期并不明显,且与货币转变的直接关联不大

B 封建庄园制度主要关注的是农业生产和社会结构,而金币流通的变化更多地反映了贸易和商业活动的变迁

C 此时新航路还未开辟,欧洲并没有大量的贵金属涌入

中外历史纲要(下)第3课所述:随着西欧封建社会走向稳定,封建经济获得一定发展。……工商业逐渐复兴和繁荣。10—11世纪起,西欧各地兴起了众多城市。城市位于封建主的土地上,主要居民是手工业者和商人,他们以工商业为基本谋生手段。……一些城市……赢得一定程度的自治权。自治有利于城市经济的发展。

选择性必修2第10课所述:欧洲中古时期出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇。

[答案] D

(2024·山东卷·T11)13世纪以前,西欧的行会具有明显的开放性,学徒、帮工不论家庭出身,只要合乎资格就可以成为行会成员;13世纪以后,掌握着资本和生产的富人阶层控制了行会,出身贫寒的学徒、帮工面临着更高的入会门槛,行会成员逐渐成为世袭身份。这反映出( )

A.技术革新速度加快 B.市场竞争日益加剧

C.城市管理体制逐步完善 D.王权对城市的控制加强

本题通过描述行会成员资格的变化,考查的是中世纪西欧社会的经济变革。反映了当时社会经济结构和阶层关系的变化。这要求学生具备分析历史材料和理解社会经济变革的能力,以及探究历史演变背后深层原因的思维素养。

A 当时并没有明显的技术革新

C 材料主要体现的是行会准入门槛提高,与城市管理体制关系不大

D 这一时期,中世纪城市实现城市自治,王权并未加强对城市的控制

选择性必修1第18课所述:10—11世纪,西欧城市兴起。城市从国王或领主那里获得特许状,享有不同程度的自治。城市里的手工业者和商人组成行会或商会,规范手工业者和商人的经营活动。行会或商会上层分子把持城市政权,行使城市治理的职责。

[答案] B

思考:

(2024·安徽卷·T11)中古时期,一部取材于查理大帝远征西班牙史实的文学作品写道:“我的宝剑啊,你何其不幸!虽则我要死了,但仍旧不舍你!靠了你,我踏过多少山野,靠了你,我赢得了多少战争,靠了你,我征服了无数土地,由白发的查理统治到今朝。”这一表述旨在( )

A.揭示战争真相 B.抒发乡土情怀 C.传播神话故事 D.歌颂骑士英雄

本题以中古时期的文学作品为背景,考查对查理大帝时代骑士精神和英雄崇拜的理解;它要求学生能够分析文学作品中的情感与价值观,以此检验学生的历史分析能力和批判性思维,以及他们对中古欧洲文化和社会结构的认识深度,强调学生应具备解读历史文献并从中提取核心意义的能力。

A 材料说明的是对骑士和宝剑的赞美,而非对战争本身的揭示或批判

B 该文学作品歌颂骑士的英勇精神,而非抒发乡土情怀

C 材料反映的是骑士文学,不是神话故事

选择性必修3第4课所述:骑士文学和市民文学在中古西欧文化中占有重要地位,它们反映了封建时代和城市复兴时期的社会生活。历史纵横所述:骑士文学和市民文学:骑士文学大多反映骑士阶层的道德和理想。抒情诗和叙事诗是骑士文学的重要组成部分。抒情诗的爱情主题是对教会禁欲主义的挑战。叙事诗主要颂扬国王的武功伟业和骑士英雄的传奇。歌颂骑士英雄罗兰的《罗兰之歌》是骑士文学的代表作。

[答案] D

思考:

(2024·湖南卷·T12)自6世纪末开始,以斯拉夫人为主体的北方族群大批涌入拜占庭帝国,为使新移民与原住民族和平共处,拜占庭皇帝不得不在新颁布的法律中吸收前者的某些习惯法。据此可知( )

A.斯拉夫人促进了大陆法系的形成

B.北方族群文化逐渐占据主流地位

C.习惯法逐步成为罗马法的主要部分

D.拜占庭帝国的立法文化具有包容性

以民族迁徙引发拜占庭法律的变化为切入点,考查了罗马法的完善,旨在考查学生描述和阐释历史、认识历史的本质的能力。

A 拜占庭帝国的法律不属于大陆法系

B 材料并未强调北方族群文化逐渐占据主流地位

C 材料只是强调拜占庭帝国的法律吸收了新加入族群的某些习惯法,习惯法并没有成为罗马法的主要部分

选择性必修1第9课所述:6世纪,东罗马帝国皇帝查士丁尼下令编纂的《罗马民法大全》,是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源。 中古时期,各日耳曼王国在记载和整理日耳曼人部落习惯法的基础上编纂了一批成文法,称为“日耳曼法”……11世纪以后,欧洲国家出现了研究和宣传罗马法的运动,促进了罗马法的传播。

[答案] D

2 / 12

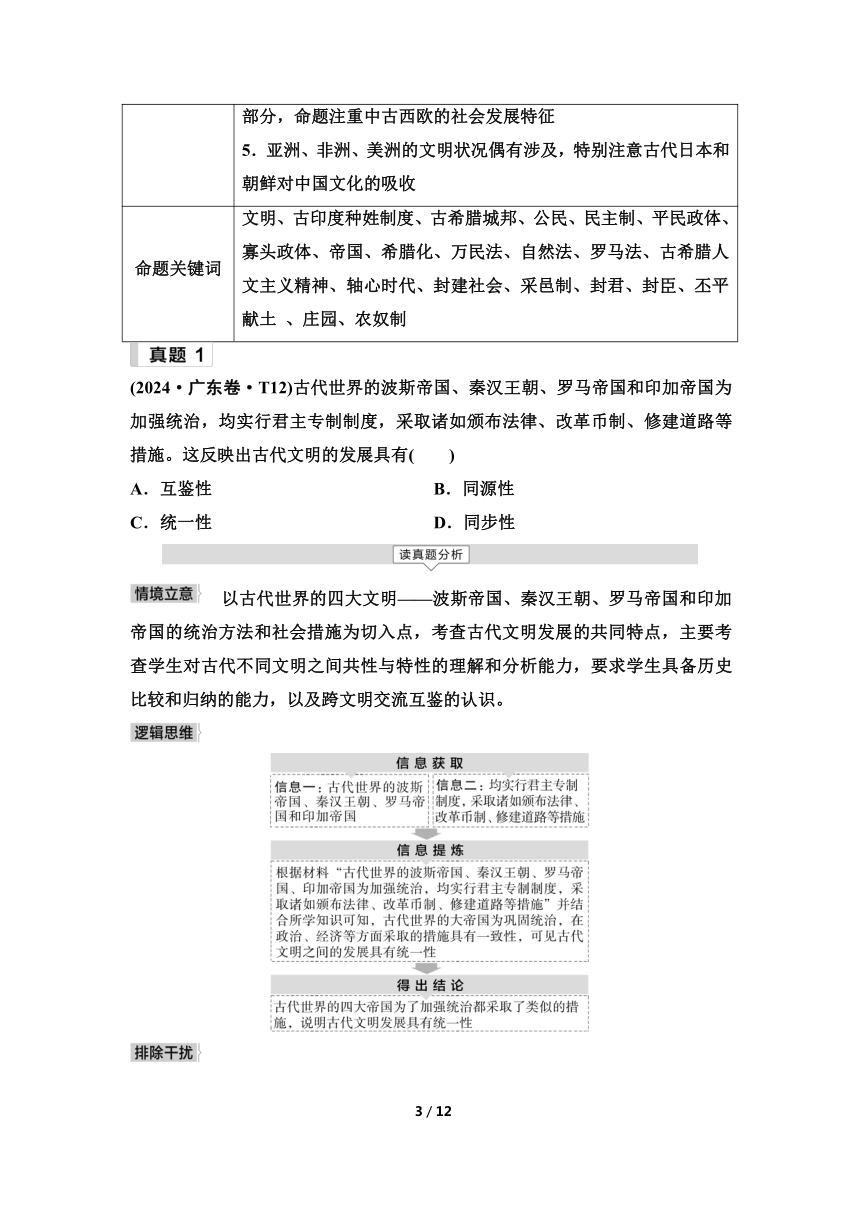

考向 2024年 2023年 2022年

古代文明的产生与发展 北京卷·T11: 两河流域文明 安徽卷·T10 :古埃及文明 广东卷·T12:古代文明的特征 甘肃卷·T11:古罗马帝国 全国新课标卷·T30: 波斯帝国 湖北卷·T11:古罗马帝国 黑吉辽卷·T18:古罗马帝国 山东卷·T10: 古埃及文明、古代美洲文明 重庆卷·T10 :古印度文明 辽宁卷·T11 :古代西亚文明 河北卷·T11: 古代印度种姓制度 福建卷·T12 :两河流域文明 湖南卷·T11: 元首顾问议事会 江苏卷·T11:波斯帝国 全国甲卷·T32:罗马共和国 山东卷·T10:人类文明的交往 广东卷·T11:亚历山大帝国 北京卷·T11:罗马共和国 全国新课标卷·T31:古巴比伦文明 河北卷·T11:古代希腊文明 辽宁卷·T12:古代埃及文明 北京卷·T11:古代文明的交流 广东卷·T19:古代希腊罗马文明

中古时期的世界 湖北卷·T12:西欧商品经济的发展 山东卷·T11: 西欧商品经济的发展 安徽卷·T11 :中古西欧的文学 北京卷·T12:拜占庭和俄罗斯 湖南卷·T12:拜占庭帝国 黑吉辽卷·T13 :中古时期的日本 江苏卷·T12:庄园法庭 河北卷·T12:庄园经济与农奴制 湖北卷·T11 :拜占庭帝国 湖北卷·T12:西欧封建庄园 辽宁卷·T12 :西欧商品经济发展 广东卷·T12: 中古时期西欧王权加强 福建卷·T13:拜占庭帝国 北京卷·T12:中世纪城市自治 湖南卷·T12:中古时期的日本 辽宁卷·T13:王权的加强 海南卷·T11:中世纪城市自治 山东卷·T10:中古西欧的封建制度

命题特点 本专题是新教材新增加的部分,也是最近高考考查的重点区域。重点考查了古代文明的多元性和统一特征、古代帝国对文明发展与交流的影响;中古时期政治、经济与文化的发展变化及对向近代转型的影响,如政治上的民族国家、权力制约,经济上的城市与商品经济的发展、市场的扩大等;古代日本对中国文化的吸收

命题趋向 1.从时空观念和历史解释的角度考查古代世界文明多元化的原因和古代日本吸收中华文化的特点 2.从唯物史观、历史解释的角度考查东西方文明的不同走向、世界文明之间交流的主要途径和西欧封建社会的特征 3.从家国情怀的角度考查古代非洲和美洲文明兴衰历程的启示 4.教材命题注重世界各文明的交流情况,不再突出古希腊、罗马部分,命题注重中古西欧的社会发展特征 5.亚洲、非洲、美洲的文明状况偶有涉及,特别注意古代日本和朝鲜对中国文化的吸收

命题关键词 文明、古印度种姓制度、古希腊城邦、公民、民主制、平民政体、寡头政体、帝国、希腊化、万民法、自然法、罗马法、古希腊人文主义精神、轴心时代、封建社会、采邑制、封君、封臣、丕平献土 、庄园、农奴制

(2024·广东卷·T12)古代世界的波斯帝国、秦汉王朝、罗马帝国和印加帝国为加强统治,均实行君主专制制度,采取诸如颁布法律、改革币制、修建道路等措施。这反映出古代文明的发展具有( )

A.互鉴性 B.同源性

C.统一性 D.同步性

以古代世界的四大文明——波斯帝国、秦汉王朝、罗马帝国和印加帝国的统治方法和社会措施为切入点,考查古代文明发展的共同特点,主要考查学生对古代不同文明之间共性与特性的理解和分析能力,要求学生具备历史比较和归纳的能力,以及跨文明交流互鉴的认识。

A 材料未体现不用帝国之间文明的互相借鉴

B 古代文明发展并非同源

D 帝国存在的时间并非同时,无法得出文明的发展具有同步性

选择性必修2第12课所述:古代有很多著名的人工道路。罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成“条条大路通罗马”的盛况。秦朝修筑的驰道、直道和五尺道等,构成了以咸阳为中心的全国性道路网。丝绸之路在汉代贯通后,成为连接亚、欧、北非的大通道。唐朝驿道有近 2.5 万千米,以长安为中心向各方辐射。元朝扩展了汉唐的交通网,在全国遍设驿站,构成了以大都为中心通向全国乃至境外的驿路交通网。

[答案] C

(2024·山东卷·T10)图1为古埃及国王献给太阳神庙的大白陶罐;图2为19世纪北美印第安人达科他族首领水牛皮袍上的一份年表的片段。据此可知( )

A.文明交流推动社会进步 B.采用事件纪年具有普遍性

C.人类社会经历了相同的发展阶段 D.年名研究是了解历史的一种途径

本题通过对比古埃及和19世纪北美印第安人的文化遗存——大白陶罐与水牛皮袍上的年表片段,考查不同文明中时间记录与历史纪年的方法,旨在检测学生识别并比较跨文化交流与历史认知模式的能力,要求学生具备跨文化历史分析的素养,以及理解不同文明中时间观念与历史记录方式的差异性和共通性。

A “文明交流”不符合题意,与材料只提及埃及、北美的年名相悖

B “具有普遍性”不符合逻辑,材料只提及两个地区,不能涵盖全世界,如古代中国有干支纪年、年号纪年等

C “经历了相同的发展阶段”不符合史实、题意,材料中埃及、北美印第安的社会发展阶段不同

中外历史纲要(下)第1课所述:埃及人制定了世界上第一部太阳历,将一年分为三季,分别是泛滥季、播种季和收获季,每季四个月,年末另加五天为节日。中外历史纲要(下)第5课所述:古代玛雅文明曾非常繁荣。……他们制造出精美的陶器,发明了独特的文字,用复杂的历法纪年,并采用20进制,也知道“零”的概念。

选择性必修3第5课所述:玛雅人创造了独特的文字,发明了“玛雅历”。玛雅历为太阳历,以365天为一年,一年18个月,每个月20天,剩下的5天是“禁忌日”……(印加人)制定了太阳历和太阴历,太阳历一年为365天,太阴历一年为354天。

[答案] D

(2024·湖北卷·T11)罗马帝国皇帝奥古斯都为了维护统治,建立禁卫军并给予他们特殊待遇。后续皇帝不但遵循给禁卫军发放大量赏金的惯例,而且发放金额越来越大。禁卫军甚至认为皇帝的任命必须征得他们的同意。这显示罗马帝国( )

A.军人集团威胁政权稳定 B.经济繁荣提升军人待遇

C.皇帝赏赐增强军队战力 D.边境压力增加军费支出

本题以罗马帝国时期禁卫军的待遇和影响为背景,考查罗马帝国政治状况及军人集团对政权稳定的影响,要求学生分析材料并理解军人集团权力过大对政权稳定的潜在威胁,这检验了学生的历史理解与分析能力,以及对于历史事件中各方力量对比和影响的洞察能力,要求学生具备深入的历史思考和问题分析素养。

B “经济繁荣”不符合题意

C “增强军队战力”不符合题意

D 材料未提及边境压力和军费支出的关系

中外历史纲要(下)第2课所述:古代罗马原是意大利中部的一个城邦。在成功解决内部矛盾后,它凭借由公民组成的强大的军队首先征服了意大利,接着向地中海地区扩张,征服了从西班牙到两河流域的整个地中海周边地区,其中包括亚历山大帝国解体后形成的一些国家,把整个地中海变成了罗马的内海。

[答案] A

(2024·湖北卷·T12)中世纪中前期,地中海地区的主流通货是拜占庭帝国的苏勒德斯金币、阿拉伯帝国的第纳尔金币。自13世纪中叶起,佛罗伦萨的弗洛林金币和威尼斯的杜卡托金币取代它们,成为地中海贸易的主流通货。这一转变的原因是( )

A.意大利民族国家兴起

B.封建庄园制度的成熟

C.大量贵金属涌入欧洲

D.城市商品经济的发展

本题考查的背景是中世纪地中海地区贸易流通货币的转变,考查的是中世纪晚期欧洲经济转型。考查学生的分析理解能力,要求学生具备历史理解和历史解释的核心素养。

A 意大利民族国家兴起在这一时期并不明显,且与货币转变的直接关联不大

B 封建庄园制度主要关注的是农业生产和社会结构,而金币流通的变化更多地反映了贸易和商业活动的变迁

C 此时新航路还未开辟,欧洲并没有大量的贵金属涌入

中外历史纲要(下)第3课所述:随着西欧封建社会走向稳定,封建经济获得一定发展。……工商业逐渐复兴和繁荣。10—11世纪起,西欧各地兴起了众多城市。城市位于封建主的土地上,主要居民是手工业者和商人,他们以工商业为基本谋生手段。……一些城市……赢得一定程度的自治权。自治有利于城市经济的发展。

选择性必修2第10课所述:欧洲中古时期出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇。

[答案] D

(2024·山东卷·T11)13世纪以前,西欧的行会具有明显的开放性,学徒、帮工不论家庭出身,只要合乎资格就可以成为行会成员;13世纪以后,掌握着资本和生产的富人阶层控制了行会,出身贫寒的学徒、帮工面临着更高的入会门槛,行会成员逐渐成为世袭身份。这反映出( )

A.技术革新速度加快 B.市场竞争日益加剧

C.城市管理体制逐步完善 D.王权对城市的控制加强

本题通过描述行会成员资格的变化,考查的是中世纪西欧社会的经济变革。反映了当时社会经济结构和阶层关系的变化。这要求学生具备分析历史材料和理解社会经济变革的能力,以及探究历史演变背后深层原因的思维素养。

A 当时并没有明显的技术革新

C 材料主要体现的是行会准入门槛提高,与城市管理体制关系不大

D 这一时期,中世纪城市实现城市自治,王权并未加强对城市的控制

选择性必修1第18课所述:10—11世纪,西欧城市兴起。城市从国王或领主那里获得特许状,享有不同程度的自治。城市里的手工业者和商人组成行会或商会,规范手工业者和商人的经营活动。行会或商会上层分子把持城市政权,行使城市治理的职责。

[答案] B

思考:

(2024·安徽卷·T11)中古时期,一部取材于查理大帝远征西班牙史实的文学作品写道:“我的宝剑啊,你何其不幸!虽则我要死了,但仍旧不舍你!靠了你,我踏过多少山野,靠了你,我赢得了多少战争,靠了你,我征服了无数土地,由白发的查理统治到今朝。”这一表述旨在( )

A.揭示战争真相 B.抒发乡土情怀 C.传播神话故事 D.歌颂骑士英雄

本题以中古时期的文学作品为背景,考查对查理大帝时代骑士精神和英雄崇拜的理解;它要求学生能够分析文学作品中的情感与价值观,以此检验学生的历史分析能力和批判性思维,以及他们对中古欧洲文化和社会结构的认识深度,强调学生应具备解读历史文献并从中提取核心意义的能力。

A 材料说明的是对骑士和宝剑的赞美,而非对战争本身的揭示或批判

B 该文学作品歌颂骑士的英勇精神,而非抒发乡土情怀

C 材料反映的是骑士文学,不是神话故事

选择性必修3第4课所述:骑士文学和市民文学在中古西欧文化中占有重要地位,它们反映了封建时代和城市复兴时期的社会生活。历史纵横所述:骑士文学和市民文学:骑士文学大多反映骑士阶层的道德和理想。抒情诗和叙事诗是骑士文学的重要组成部分。抒情诗的爱情主题是对教会禁欲主义的挑战。叙事诗主要颂扬国王的武功伟业和骑士英雄的传奇。歌颂骑士英雄罗兰的《罗兰之歌》是骑士文学的代表作。

[答案] D

思考:

(2024·湖南卷·T12)自6世纪末开始,以斯拉夫人为主体的北方族群大批涌入拜占庭帝国,为使新移民与原住民族和平共处,拜占庭皇帝不得不在新颁布的法律中吸收前者的某些习惯法。据此可知( )

A.斯拉夫人促进了大陆法系的形成

B.北方族群文化逐渐占据主流地位

C.习惯法逐步成为罗马法的主要部分

D.拜占庭帝国的立法文化具有包容性

以民族迁徙引发拜占庭法律的变化为切入点,考查了罗马法的完善,旨在考查学生描述和阐释历史、认识历史的本质的能力。

A 拜占庭帝国的法律不属于大陆法系

B 材料并未强调北方族群文化逐渐占据主流地位

C 材料只是强调拜占庭帝国的法律吸收了新加入族群的某些习惯法,习惯法并没有成为罗马法的主要部分

选择性必修1第9课所述:6世纪,东罗马帝国皇帝查士丁尼下令编纂的《罗马民法大全》,是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源。 中古时期,各日耳曼王国在记载和整理日耳曼人部落习惯法的基础上编纂了一批成文法,称为“日耳曼法”……11世纪以后,欧洲国家出现了研究和宣传罗马法的运动,促进了罗马法的传播。

[答案] D

2 / 12

同课章节目录