3 命题区间十一 近代西方文明的兴起(新航路开辟—18世纪)-【世界史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 3 命题区间十一 近代西方文明的兴起(新航路开辟—18世纪)-【世界史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

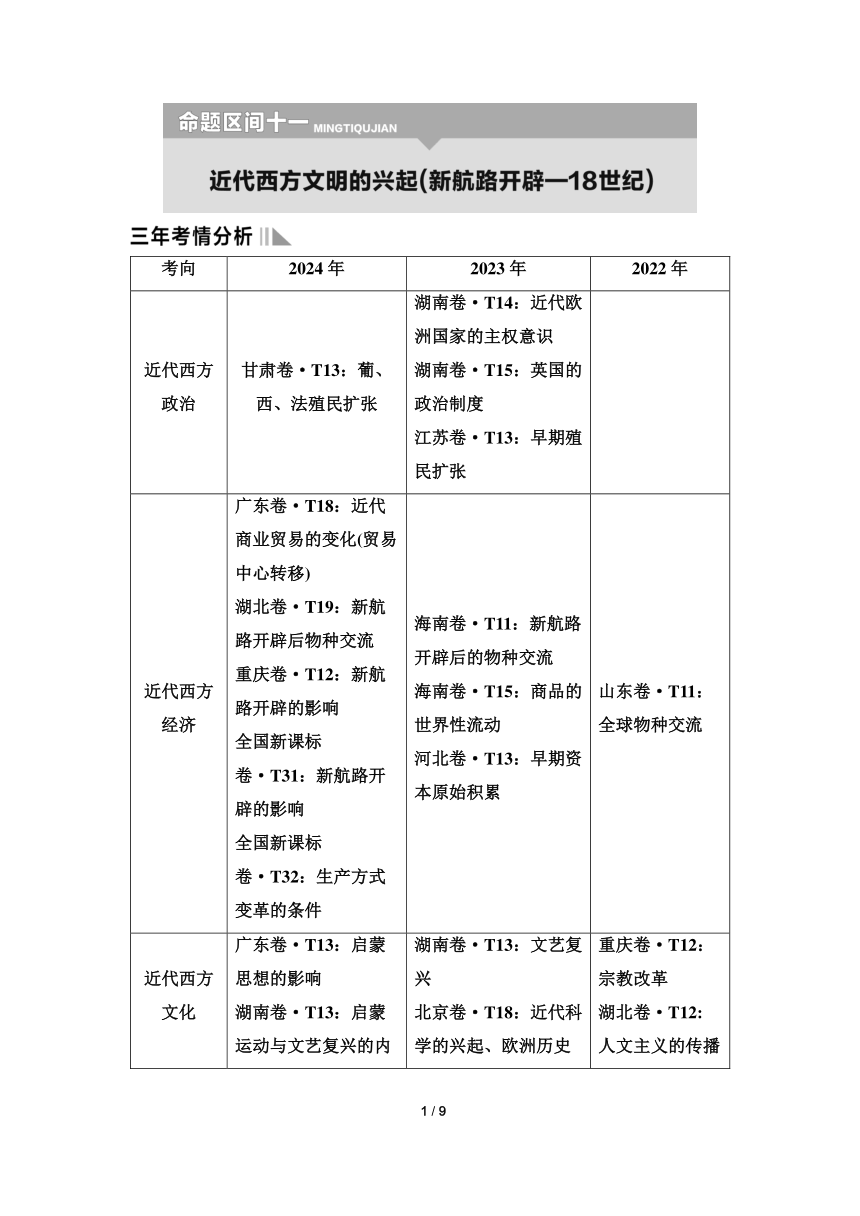

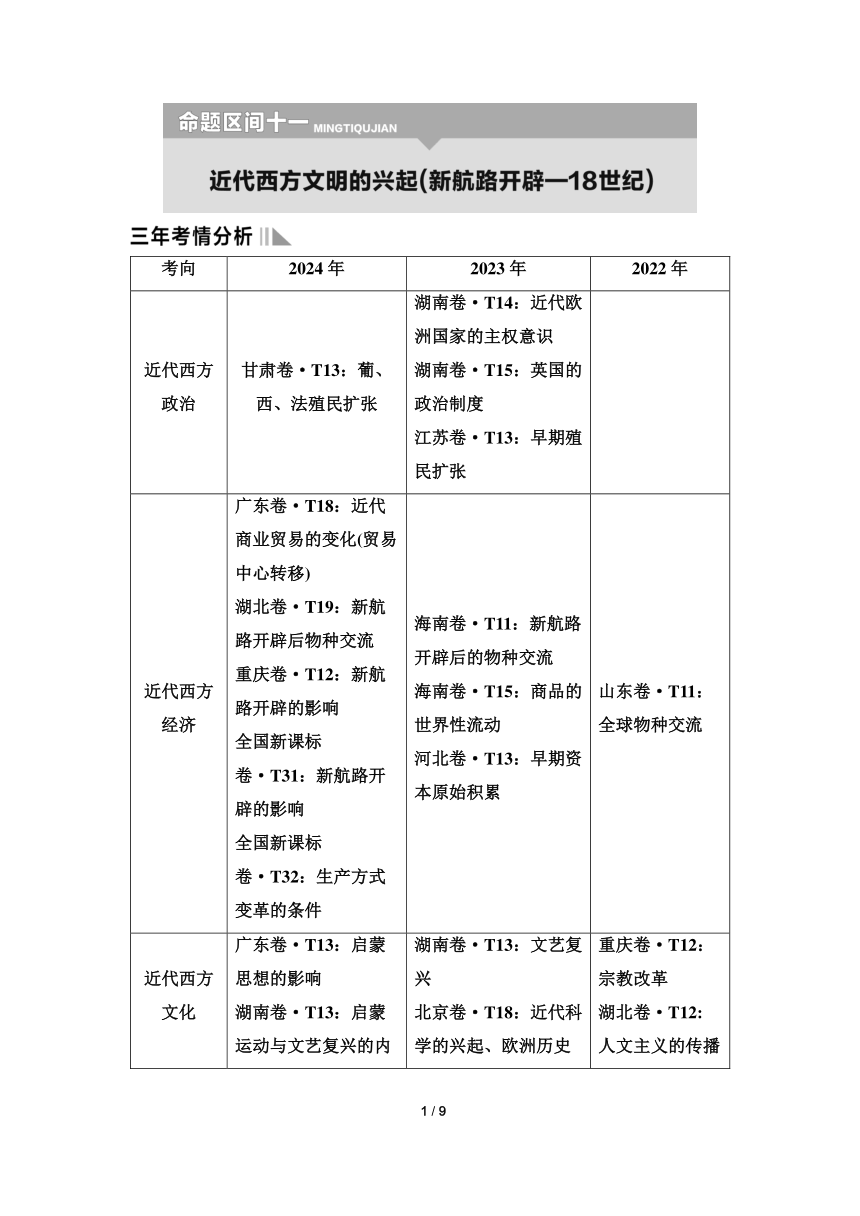

考向 2024年 2023年 2022年

近代西方政治 甘肃卷·T13:葡、西、法殖民扩张 湖南卷·T14:近代欧洲国家的主权意识 湖南卷·T15:英国的政治制度 江苏卷·T13:早期殖民扩张

近代西方经济 广东卷·T18:近代商业贸易的变化(贸易中心转移) 湖北卷·T19:新航路开辟后物种交流 重庆卷·T12:新航路开辟的影响 全国新课标卷·T31:新航路开辟的影响 全国新课标卷·T32:生产方式变革的条件 海南卷·T11:新航路开辟后的物种交流 海南卷·T15:商品的世界性流动 河北卷·T13:早期资本原始积累 山东卷·T11:全球物种交流

近代西方文化 广东卷·T13:启蒙思想的影响 湖南卷·T13:启蒙运动与文艺复兴的内在联系 黑吉辽卷·T14:启蒙运动的影响 北京卷·T13:文艺复兴的影响 安徽卷·T12:文艺复兴的影响 重庆卷·T11:宗教改革的影响 湖南卷·T13:文艺复兴 北京卷·T18:近代科学的兴起、欧洲历史分水岭 重庆卷·T12:宗教改革 湖北卷·T12: 人文主义的传播 山东卷·T12:启蒙运动 广东卷·T11:近代自然科学的兴起 湖南卷·T12:对人类不平等的批判思想 重庆卷·T13:近代科学革命

命题特点 1.高考重点考查新航路开辟对世界政治、经济、文明交流的影响,以及早期殖民扩张对世界历史发展进程的影响 2.重点考查文艺复兴发生的背景及其在文学、艺术、教育等多方面的影响,宗教改革的具体实践,启蒙运动的思想内涵及其对社会、科技、教育尤其是资产阶级革命和改革的影响

命题趋向 1.从时空观念、历史解释角度考查新航路开辟与早期殖民扩张对中国的影响 2.从历史解释角度考查新航路开辟对世界历史进程的改变、工场手工业时期世界商品贸易的特点及西方人文精神的演变 3.从唯物史观和历史解释角度考查近代思想解放与科学革命和早期资产阶级革命的关系

命题关键词 新航路开辟、人文主义、宗教改革、理性精神、社会契约论、资产阶级革命、资产阶级代议制、君主立宪制、民主共和制

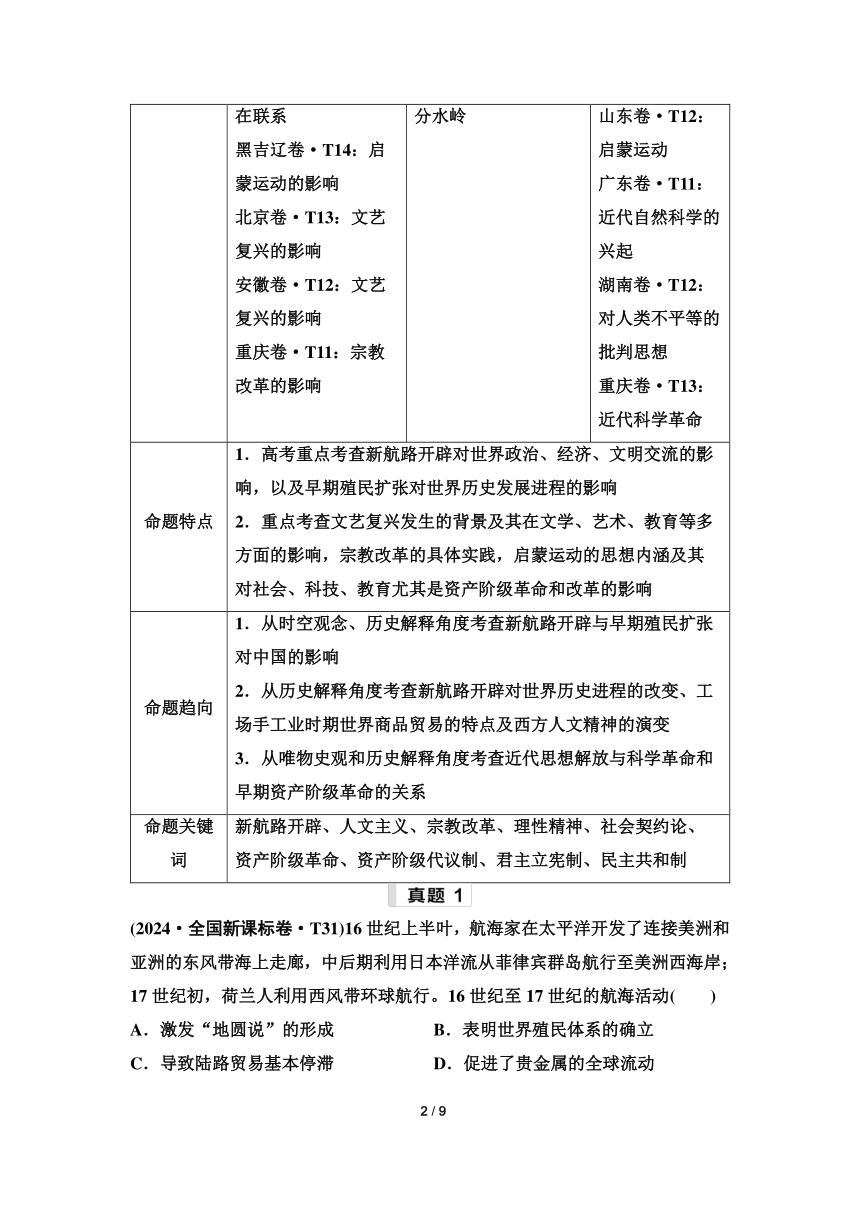

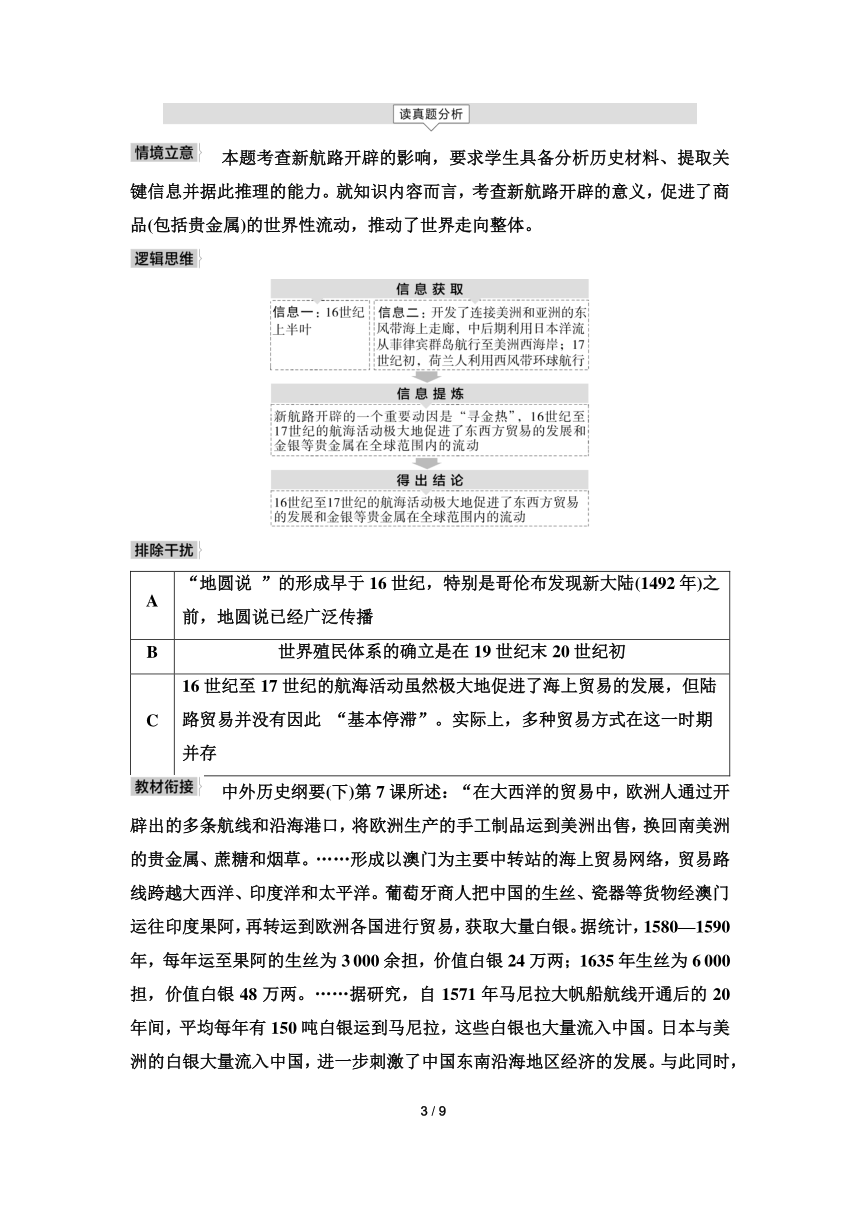

(2024·全国新课标卷·T31)16世纪上半叶,航海家在太平洋开发了连接美洲和亚洲的东风带海上走廊,中后期利用日本洋流从菲律宾群岛航行至美洲西海岸;17世纪初,荷兰人利用西风带环球航行。16世纪至17世纪的航海活动( )

A.激发“地圆说”的形成 B.表明世界殖民体系的确立

C.导致陆路贸易基本停滞 D.促进了贵金属的全球流动

本题考查新航路开辟的影响,要求学生具备分析历史材料、提取关键信息并据此推理的能力。就知识内容而言,考查新航路开辟的意义,促进了商品(包括贵金属)的世界性流动,推动了世界走向整体。

A “地圆说 ”的形成早于16世纪,特别是哥伦布发现新大陆(1492年)之前,地圆说已经广泛传播

B 世界殖民体系的确立是在19世纪末20世纪初

C 16世纪至17世纪的航海活动虽然极大地促进了海上贸易的发展,但陆路贸易并没有因此 “基本停滞”。实际上,多种贸易方式在这一时期并存

中外历史纲要(下)第7课所述:“在大西洋的贸易中,欧洲人通过开辟出的多条航线和沿海港口,将欧洲生产的手工制品运到美洲出售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草。……形成以澳门为主要中转站的海上贸易网络,贸易路线跨越大西洋、印度洋和太平洋。葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国进行贸易,获取大量白银。据统计,1580—1590年,每年运至果阿的生丝为3 000余担,价值白银24万两;1635年生丝为6 000担,价值白银48万两。……据研究,自1571年马尼拉大帆船航线开通后的20年间,平均每年有150吨白银运到马尼拉,这些白银也大量流入中国。日本与美洲的白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。与此同时,一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。”

[答案] D

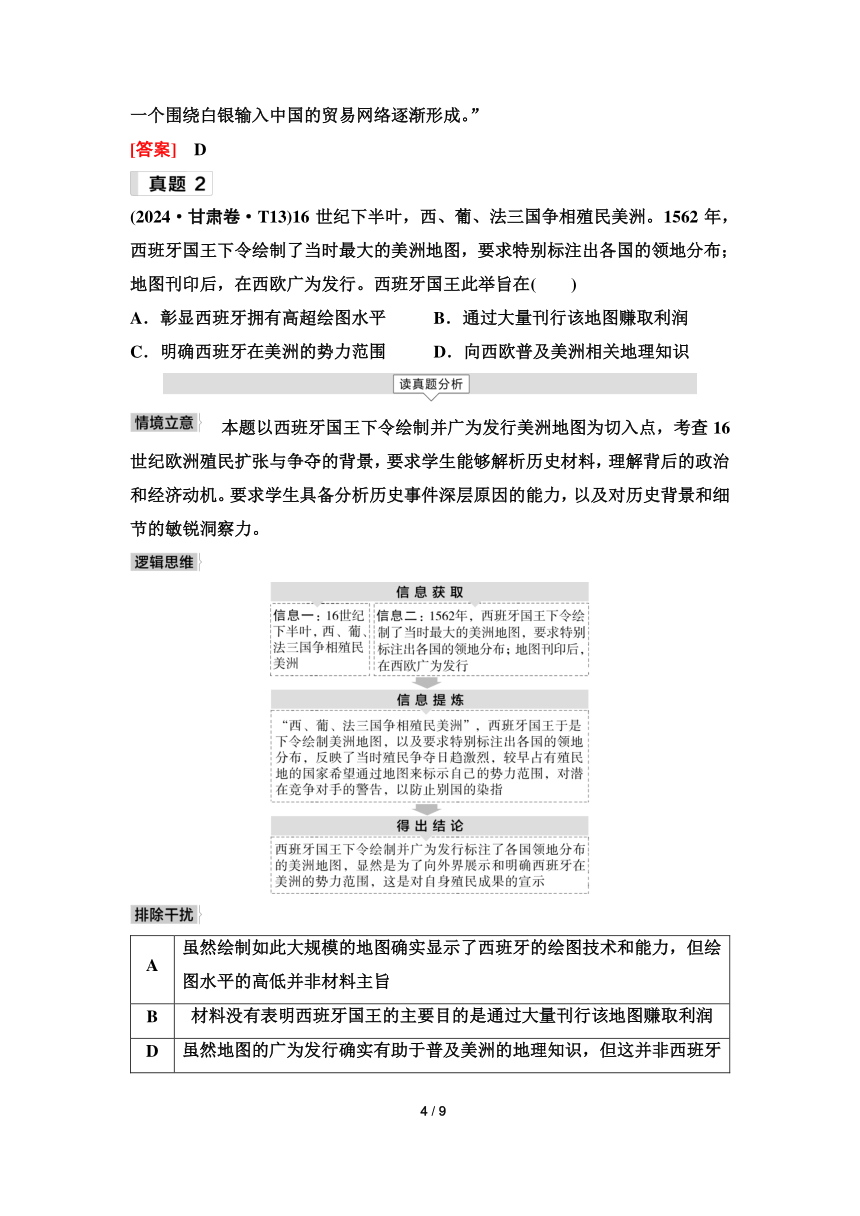

(2024·甘肃卷·T13)16世纪下半叶,西、葡、法三国争相殖民美洲。1562年,西班牙国王下令绘制了当时最大的美洲地图,要求特别标注出各国的领地分布;地图刊印后,在西欧广为发行。西班牙国王此举旨在( )

A.彰显西班牙拥有高超绘图水平 B.通过大量刊行该地图赚取利润

C.明确西班牙在美洲的势力范围 D.向西欧普及美洲相关地理知识

本题以西班牙国王下令绘制并广为发行美洲地图为切入点,考查16世纪欧洲殖民扩张与争夺的背景,要求学生能够解析历史材料,理解背后的政治和经济动机。要求学生具备分析历史事件深层原因的能力,以及对历史背景和细节的敏锐洞察力。

A 虽然绘制如此大规模的地图确实显示了西班牙的绘图技术和能力,但绘图水平的高低并非材料主旨

B 材料没有表明西班牙国王的主要目的是通过大量刊行该地图赚取利润

D 虽然地图的广为发行确实有助于普及美洲的地理知识,但这并非西班牙国王此举的主要目的

中外历史纲要(下)第7课所述:“新航路的开辟拉开了欧洲海外扩张的序幕,葡萄牙和西班牙很快走上了大规模殖民掠夺的道路。16世纪,葡萄牙将巴西变成殖民地,并在非洲沿岸、印度果阿、马六甲和中国澳门等地建立了几十个殖民据点和商站。西班牙的殖民侵略以美洲为主,除巴西之外的中、南美洲广大地区,以及亚洲的菲律宾逐渐沦为西班牙的殖民地。17世纪,荷兰、英国、法国也在亚洲、非洲、北美洲建立了多个殖民地。”

[答案] C

(2024·湖南卷·T13)18世纪,一些欧洲学者试图探讨人类生而具备的共同特征、社会的起源、宗教的起源,以及人种差异的性质和原因等问题,从而促进了西方人类学的形成。这体现了( )

A.这些学者对人类起源学说的颠覆 B.这些学者对人类知识系统的重构

C.启蒙运动与文艺复兴的内在联系 D.人文主义与民族主义的相互影响

本题以欧洲学者探讨的主要问题设置情境,考查近代西方思想解放运动的内涵与影响。要求学生具备获取和解读信息、根据历史概念解读历史现象的能力。

A “对人类起源学说的颠覆”是指达尔文的生物进化论

B 人类知识系统的重构涉及面较大,材料仅体现了西方人类学的形成,仅凭这一方面的知识发展,不能得出当时西方出现了“人类知识系统的重构”

D 材料并没有体现民族主义的内容

中外历史纲要(下)第8课所述:“文艺复兴在一定程度上冲击了封建秩序,解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,使人们开始更多地关注人本身与现世世界。”“随着文艺复兴、宗教改革和近代科学的发展,人们的思想得到进一步解放,新兴资产阶

级要求摆脱专制王权和教会的思想束缚,启蒙运动应运而生。”

[答案] C

思考:

(2024·黑吉辽卷·T14)普鲁士国王弗里德里希二世(1740—1786年在位)自称“国家的第一公仆”,提倡理性主义的统治,在立法、司法、教育、经济等方面推行改革。同时,他又对官员说:“你们绝没有任何主动权,一切事必须直接通报我。”这种统治风格体现了( )

A.平民主义与贵族传统的结合

B.科学精神与神权主义的融合

C.启蒙思想与专制主义的杂糅

D.激进思想与保守主义的妥协

本题以普鲁士国王的论述设置情境,考查启蒙运动的影响。考查学生获取和解读信息、根据历史概念解读历史现象的能力。

A 平民主义是指在政治上刻意迎合普通民众的意识形态,反对精英和拒绝以牺牲普通民众的现实利益来实现历史的进步,题干主要反映普鲁士国王在集权制基础上引入启蒙运动的理念,没有平民主义的相关内容

B 科学精神主要包括批判创新、实证、逻辑精神等,而神权主义的核心在于利用宗教迷信进行统治,将上帝视为一切行为的根源,材料没有涉及科学精神和神权主义相融合的内容

D 材料没有涉及激进思想与保守主义妥协的相关内容

中外历史纲要(下)第8课所述:“启蒙运动进一步解放了人们思想,为资本主义制度的建立作了理论准备和舆论宣传。”

[答案] C

思考:

(2023·湖南卷·T14)17世纪后期,欧洲各国纷纷通过谈判解决领土争端,并勘定地界、树立界碑、出版地图,向公众传达有关国土疆域的信息。这一现象反映( )

A.近代地形勘测技术的进步

B.近代国家主权意识的加强

C.谈判是解决争端的主要手段

D.地图是解决争端的主要依据

本题以17世纪后期,欧洲各国纷纷通过谈判解决领土争端为情境,考查各国主权意识的加强,旨在考查学生调动和运用所学知识分析历史现象的能力。

A “近代地形勘测技术的进步”以偏概全,其只与材料部分信息“勘定地界、树立界碑、出版地图”相对应

C “谈判是解决争端的主要手段”不符合史实,17世纪时西欧国家仍以战争手段来解决争端

D 地图只是解决争端的依据之一,但不是主要依据

选择性必修1第12课所述:“随着国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧。人们希望通过建立一定的法律制度来处理国家之间的关系,减少武力冲突。荷兰人格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》一书中提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础。……1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚和约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。威斯特伐利亚体系确立了国际关系中的国家领土、 主权与独立等原则,开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例,确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则。”

[答案] B

思考:

1 / 9

近代西方政治 甘肃卷·T13:葡、西、法殖民扩张 湖南卷·T14:近代欧洲国家的主权意识 湖南卷·T15:英国的政治制度 江苏卷·T13:早期殖民扩张

近代西方经济 广东卷·T18:近代商业贸易的变化(贸易中心转移) 湖北卷·T19:新航路开辟后物种交流 重庆卷·T12:新航路开辟的影响 全国新课标卷·T31:新航路开辟的影响 全国新课标卷·T32:生产方式变革的条件 海南卷·T11:新航路开辟后的物种交流 海南卷·T15:商品的世界性流动 河北卷·T13:早期资本原始积累 山东卷·T11:全球物种交流

近代西方文化 广东卷·T13:启蒙思想的影响 湖南卷·T13:启蒙运动与文艺复兴的内在联系 黑吉辽卷·T14:启蒙运动的影响 北京卷·T13:文艺复兴的影响 安徽卷·T12:文艺复兴的影响 重庆卷·T11:宗教改革的影响 湖南卷·T13:文艺复兴 北京卷·T18:近代科学的兴起、欧洲历史分水岭 重庆卷·T12:宗教改革 湖北卷·T12: 人文主义的传播 山东卷·T12:启蒙运动 广东卷·T11:近代自然科学的兴起 湖南卷·T12:对人类不平等的批判思想 重庆卷·T13:近代科学革命

命题特点 1.高考重点考查新航路开辟对世界政治、经济、文明交流的影响,以及早期殖民扩张对世界历史发展进程的影响 2.重点考查文艺复兴发生的背景及其在文学、艺术、教育等多方面的影响,宗教改革的具体实践,启蒙运动的思想内涵及其对社会、科技、教育尤其是资产阶级革命和改革的影响

命题趋向 1.从时空观念、历史解释角度考查新航路开辟与早期殖民扩张对中国的影响 2.从历史解释角度考查新航路开辟对世界历史进程的改变、工场手工业时期世界商品贸易的特点及西方人文精神的演变 3.从唯物史观和历史解释角度考查近代思想解放与科学革命和早期资产阶级革命的关系

命题关键词 新航路开辟、人文主义、宗教改革、理性精神、社会契约论、资产阶级革命、资产阶级代议制、君主立宪制、民主共和制

(2024·全国新课标卷·T31)16世纪上半叶,航海家在太平洋开发了连接美洲和亚洲的东风带海上走廊,中后期利用日本洋流从菲律宾群岛航行至美洲西海岸;17世纪初,荷兰人利用西风带环球航行。16世纪至17世纪的航海活动( )

A.激发“地圆说”的形成 B.表明世界殖民体系的确立

C.导致陆路贸易基本停滞 D.促进了贵金属的全球流动

本题考查新航路开辟的影响,要求学生具备分析历史材料、提取关键信息并据此推理的能力。就知识内容而言,考查新航路开辟的意义,促进了商品(包括贵金属)的世界性流动,推动了世界走向整体。

A “地圆说 ”的形成早于16世纪,特别是哥伦布发现新大陆(1492年)之前,地圆说已经广泛传播

B 世界殖民体系的确立是在19世纪末20世纪初

C 16世纪至17世纪的航海活动虽然极大地促进了海上贸易的发展,但陆路贸易并没有因此 “基本停滞”。实际上,多种贸易方式在这一时期并存

中外历史纲要(下)第7课所述:“在大西洋的贸易中,欧洲人通过开辟出的多条航线和沿海港口,将欧洲生产的手工制品运到美洲出售,换回南美洲的贵金属、蔗糖和烟草。……形成以澳门为主要中转站的海上贸易网络,贸易路线跨越大西洋、印度洋和太平洋。葡萄牙商人把中国的生丝、瓷器等货物经澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国进行贸易,获取大量白银。据统计,1580—1590年,每年运至果阿的生丝为3 000余担,价值白银24万两;1635年生丝为6 000担,价值白银48万两。……据研究,自1571年马尼拉大帆船航线开通后的20年间,平均每年有150吨白银运到马尼拉,这些白银也大量流入中国。日本与美洲的白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。与此同时,一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。”

[答案] D

(2024·甘肃卷·T13)16世纪下半叶,西、葡、法三国争相殖民美洲。1562年,西班牙国王下令绘制了当时最大的美洲地图,要求特别标注出各国的领地分布;地图刊印后,在西欧广为发行。西班牙国王此举旨在( )

A.彰显西班牙拥有高超绘图水平 B.通过大量刊行该地图赚取利润

C.明确西班牙在美洲的势力范围 D.向西欧普及美洲相关地理知识

本题以西班牙国王下令绘制并广为发行美洲地图为切入点,考查16世纪欧洲殖民扩张与争夺的背景,要求学生能够解析历史材料,理解背后的政治和经济动机。要求学生具备分析历史事件深层原因的能力,以及对历史背景和细节的敏锐洞察力。

A 虽然绘制如此大规模的地图确实显示了西班牙的绘图技术和能力,但绘图水平的高低并非材料主旨

B 材料没有表明西班牙国王的主要目的是通过大量刊行该地图赚取利润

D 虽然地图的广为发行确实有助于普及美洲的地理知识,但这并非西班牙国王此举的主要目的

中外历史纲要(下)第7课所述:“新航路的开辟拉开了欧洲海外扩张的序幕,葡萄牙和西班牙很快走上了大规模殖民掠夺的道路。16世纪,葡萄牙将巴西变成殖民地,并在非洲沿岸、印度果阿、马六甲和中国澳门等地建立了几十个殖民据点和商站。西班牙的殖民侵略以美洲为主,除巴西之外的中、南美洲广大地区,以及亚洲的菲律宾逐渐沦为西班牙的殖民地。17世纪,荷兰、英国、法国也在亚洲、非洲、北美洲建立了多个殖民地。”

[答案] C

(2024·湖南卷·T13)18世纪,一些欧洲学者试图探讨人类生而具备的共同特征、社会的起源、宗教的起源,以及人种差异的性质和原因等问题,从而促进了西方人类学的形成。这体现了( )

A.这些学者对人类起源学说的颠覆 B.这些学者对人类知识系统的重构

C.启蒙运动与文艺复兴的内在联系 D.人文主义与民族主义的相互影响

本题以欧洲学者探讨的主要问题设置情境,考查近代西方思想解放运动的内涵与影响。要求学生具备获取和解读信息、根据历史概念解读历史现象的能力。

A “对人类起源学说的颠覆”是指达尔文的生物进化论

B 人类知识系统的重构涉及面较大,材料仅体现了西方人类学的形成,仅凭这一方面的知识发展,不能得出当时西方出现了“人类知识系统的重构”

D 材料并没有体现民族主义的内容

中外历史纲要(下)第8课所述:“文艺复兴在一定程度上冲击了封建秩序,解放了长期被宗教戒律压抑和禁锢的人性,使人们开始更多地关注人本身与现世世界。”“随着文艺复兴、宗教改革和近代科学的发展,人们的思想得到进一步解放,新兴资产阶

级要求摆脱专制王权和教会的思想束缚,启蒙运动应运而生。”

[答案] C

思考:

(2024·黑吉辽卷·T14)普鲁士国王弗里德里希二世(1740—1786年在位)自称“国家的第一公仆”,提倡理性主义的统治,在立法、司法、教育、经济等方面推行改革。同时,他又对官员说:“你们绝没有任何主动权,一切事必须直接通报我。”这种统治风格体现了( )

A.平民主义与贵族传统的结合

B.科学精神与神权主义的融合

C.启蒙思想与专制主义的杂糅

D.激进思想与保守主义的妥协

本题以普鲁士国王的论述设置情境,考查启蒙运动的影响。考查学生获取和解读信息、根据历史概念解读历史现象的能力。

A 平民主义是指在政治上刻意迎合普通民众的意识形态,反对精英和拒绝以牺牲普通民众的现实利益来实现历史的进步,题干主要反映普鲁士国王在集权制基础上引入启蒙运动的理念,没有平民主义的相关内容

B 科学精神主要包括批判创新、实证、逻辑精神等,而神权主义的核心在于利用宗教迷信进行统治,将上帝视为一切行为的根源,材料没有涉及科学精神和神权主义相融合的内容

D 材料没有涉及激进思想与保守主义妥协的相关内容

中外历史纲要(下)第8课所述:“启蒙运动进一步解放了人们思想,为资本主义制度的建立作了理论准备和舆论宣传。”

[答案] C

思考:

(2023·湖南卷·T14)17世纪后期,欧洲各国纷纷通过谈判解决领土争端,并勘定地界、树立界碑、出版地图,向公众传达有关国土疆域的信息。这一现象反映( )

A.近代地形勘测技术的进步

B.近代国家主权意识的加强

C.谈判是解决争端的主要手段

D.地图是解决争端的主要依据

本题以17世纪后期,欧洲各国纷纷通过谈判解决领土争端为情境,考查各国主权意识的加强,旨在考查学生调动和运用所学知识分析历史现象的能力。

A “近代地形勘测技术的进步”以偏概全,其只与材料部分信息“勘定地界、树立界碑、出版地图”相对应

C “谈判是解决争端的主要手段”不符合史实,17世纪时西欧国家仍以战争手段来解决争端

D 地图只是解决争端的依据之一,但不是主要依据

选择性必修1第12课所述:“随着国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧。人们希望通过建立一定的法律制度来处理国家之间的关系,减少武力冲突。荷兰人格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》一书中提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础。……1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚和约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。威斯特伐利亚体系确立了国际关系中的国家领土、 主权与独立等原则,开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例,确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则。”

[答案] B

思考:

1 / 9

同课章节目录