5 命题区间十二 工业文明的开启与发展(18世纪—20世纪初)-【世界史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 5 命题区间十二 工业文明的开启与发展(18世纪—20世纪初)-【世界史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

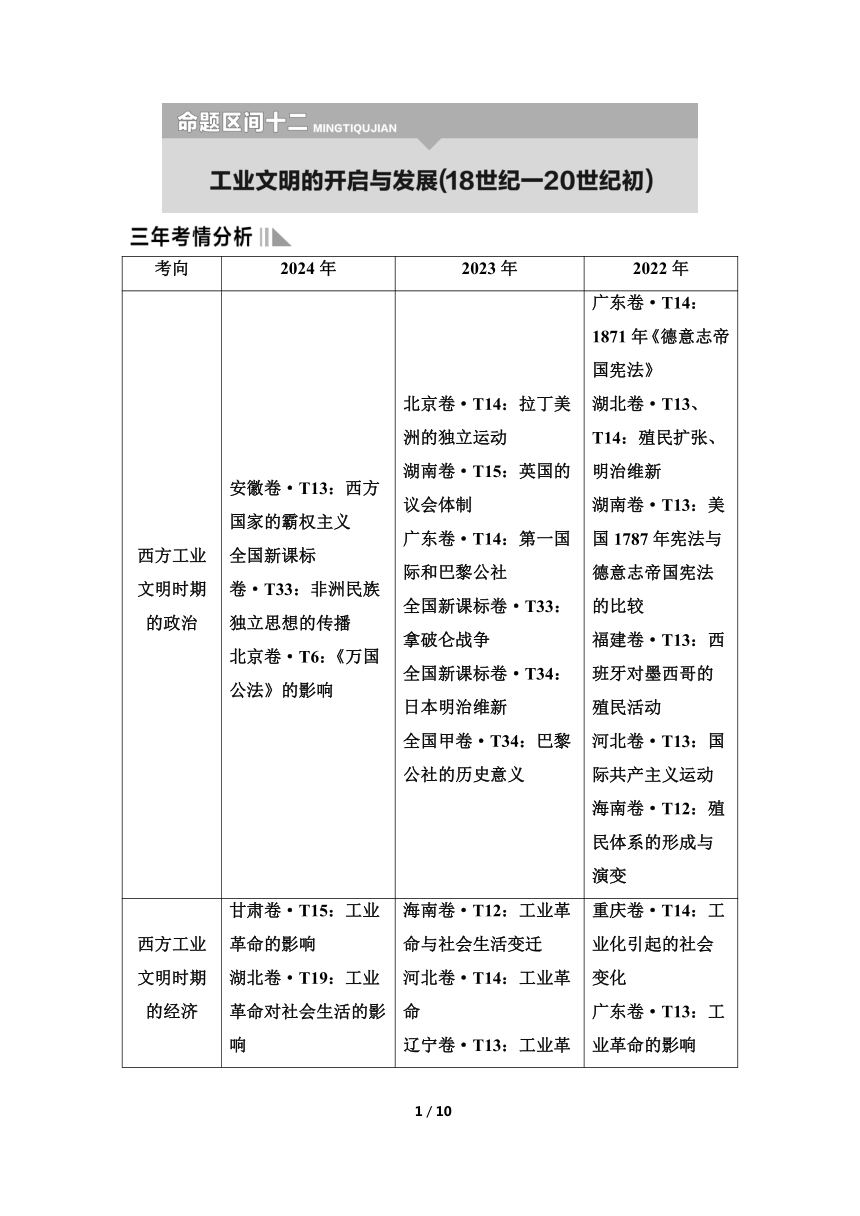

考向 2024年 2023年 2022年

西方工业文明时期的政治 安徽卷·T13:西方国家的霸权主义 全国新课标卷·T33:非洲民族独立思想的传播 北京卷·T6:《万国公法》的影响 北京卷·T14:拉丁美洲的独立运动 湖南卷·T15:英国的议会体制 广东卷·T14:第一国际和巴黎公社 全国新课标卷·T33:拿破仑战争 全国新课标卷·T34:日本明治维新 全国甲卷·T34:巴黎公社的历史意义 广东卷·T14:1871年《德意志帝国宪法》 湖北卷·T13、T14:殖民扩张、明治维新 湖南卷·T13:美国1787年宪法与德意志帝国宪法的比较 福建卷·T13:西班牙对墨西哥的殖民活动 河北卷·T13:国际共产主义运动 海南卷·T12:殖民体系的形成与演变

西方工业文明时期的经济 甘肃卷·T15:工业革命的影响 湖北卷·T19:工业革命对社会生活的影响 湖南卷·T14:机器发明推动标准化生产 海南卷·T12:工业革命与社会生活变迁 河北卷·T14:工业革命 辽宁卷·T13:工业革命 重庆卷·T14:工业化引起的社会变化 广东卷·T13:工业革命的影响 辽宁卷·T14:工业革命时期资本主义的发展 北京卷·T14:美国商人斯威夫特的肉类加工厂 山东卷·T12: 18世纪英国的自由市场经济

西方工业文明时期的文化 广东卷·T13:启蒙思想对拉丁美洲民族意识的影响 山东卷·T13:生物进化论与马克思主义 北京卷·T18:拉丁美洲与欧洲文化的交流

命题特点 1.工业革命是高考高频考点,选择题和非选择题均有涉及,开放性试题比重增多,以文字资料、表格、曲线图、漫画、地图等多种载体创设学习情境、生活情境、社会情境,考查历史事件的特征、措施、影响及认识等 2.马克思主义的诞生与传播是高考高频考点,近三年呈增加趋势,题型以选择题为主,多利用文献资料考查马克思和恩格斯的革命实践、革命理论和工人运动的概况 3.资本主义世界殖民体系形成与亚非拉民族独立运动近年来也有涉及 4.两次工业革命及对生产力、生产关系及社会生活的影响是世界史命题的持久热点,大题、小题命题频率都很高

命题趋向 1.从历史解释角度考查工业革命的影响和工业革命时期自由主义的基本内涵 2.从唯物史观角度考查资本主义世界市场和19世纪国际工人运动的三个阶段及其特征 3.通过马克思主义诞生、巴黎公社史实,考查唯物史观、真理传播等,大题偶有涉及

命题关键词 资本原始积累、圈地运动、经济自由主义、工业革命、垄断组织、空想社会主义、欧洲三大工人运动、马克思主义、考迪罗主义、门罗主义 、大棒政策、金元外交、资本主义世界体系、资本主义世界殖民体系

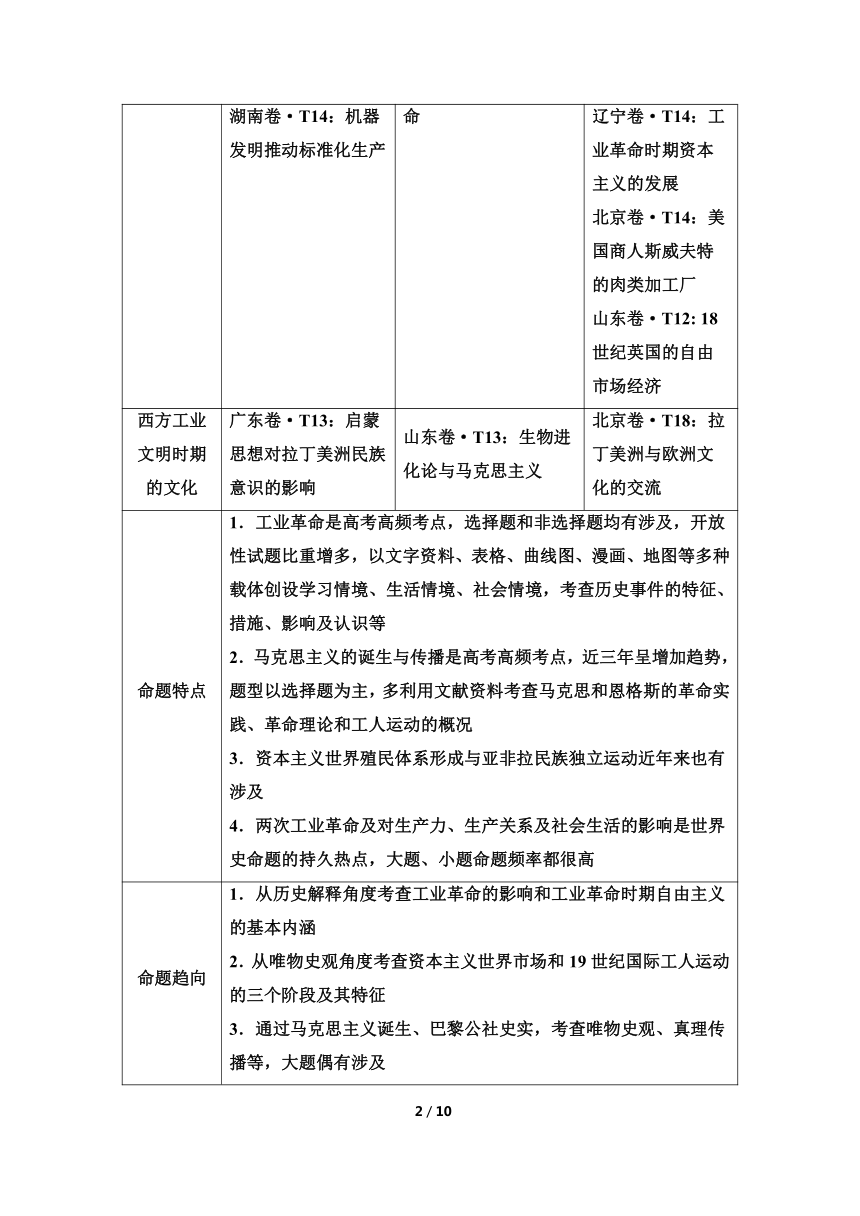

(2024·广东卷·T13)1794年《人权宣言》在哥伦比亚首次被翻译和秘密印刷。在拉丁美洲的一些大城市,土生白人贵族和知识青年组织了各种秘密结社。“我不是西班牙人,我是美洲人”成为惯常口头语,一种“美洲人”的新观念开始形成。这反映了在拉丁美洲( )

A.国家认同引发社会变革 B.思想启蒙激发民族意识

C.独立运动摧毁殖民体系 D.革命理念得到广泛传播

本题以《人权宣言》的传播设置学习情境,以拉丁美洲独立运动前的社会背景为切入点,考查学生在特定的历史时空下透过现象看本质的能力。考查了启蒙思想对拉丁美洲民族意识的影响,着重检验学生的历史分析能力与材料解读能力,要求学生具备良好的历史素养和敏锐的洞察力。

A 材料未涉及拉丁美洲的社会变革

C 材料中并未提及独立运动或殖民体系被摧毁

D 虽然《人权宣言》被翻译和印刷可能意味着某种理念的传播,但材料中并未明确指出这是一种“革命理念”

中外历史纲要(下)第13课所述:“启蒙思想的传播使殖民地人民的民族民主意识日益增长;法国大革命动摇了法国在拉丁美洲的殖民统治,也严重削弱了西班牙和葡萄牙对拉丁美洲殖民地的控制;美国的独立更是大大鼓舞了拉丁美洲人民。”

[答案] B

(2024·山东卷·T12)在某些意义上,空想社会主义者是启蒙思想家的继承者,因为他们都相信犯罪和贪婪是罪恶环境的产物,也相信社会将趋于完美。但相比之下,空想社会主义者更为“激进”,这是因为他们把关注的重心转向了( )

A.经济规律 B.理想社会

C.社会正义 D.阶级斗争

本题通过对比空想社会主义者与启蒙思想家的思想,考查的是空想社会主义与启蒙思想的区别及空想社会主义的特点。这要求学生具备对历史思想流派的理解和比较能力,以及从选项中提取关键信息并进行逻辑推理的能力。

A 空想社会主义者并没有将重点转向经济规律,欧文的新和谐公社就违背了经济规律

B “理想社会”与材料主旨不符

D 空想社会主义者没有认识到无产阶级力量的重要性,没有强调阶级斗争,科学社会主义强调阶级斗争

中外历史纲要(下)第8课所述:“启蒙思想家认为判断是非的标准是人的理性。他们相信进步,相信在科学和教育的作用下,社会将趋于完美。他们对未来社会提出了一些基本的政治思想,如天赋人权、平等、自由、法治和权力制衡等。”

中外历史纲要(下)第11课所述:“他们反对自由放任的竞争,主张建立合作、平等、和谐的理想社会。但是,他们没有找到实现理想社会的现实力量和正确有效的途径,他们的设想被称为‘空想社会主义’。”

[答案] C

(2024·安徽卷·T13)在近代历史上,西方一些国家往往有这样的做法:在海外地区的海图和地图上“先傲慢地描绘一个地区,并强加上一个欧洲来源的名字,然后就等同于宣示了对其之所有权”。这一做法( )

A.避免了列强之间的纷争 B.缓和了与殖民地之间的矛盾

C.体现了霸权主义的本质 D.确立了“有效占领”的原则

本题以对殖民地的抢占和命名为情境,考查西方列强在近代历史上的殖民扩张行为,特别是它们如何通过地图命名来宣示对海外地区的主权。这要求学生对历史事件进行深入理解和分析,识别并解释列强的霸权行为。题目旨在培养学生的历史分析能力和批判性思维,同时要求他们具备对历史事件的敏感性和对国际关系的理解能力。

A “避免了”说法过于绝对,近代欧洲国家间的殖民战争十分频繁

B “缓和了”不符合逻辑、史实,应为“激化了”

D 1884年柏林会议上确立了“有效占领”的原则

中外历史纲要(下)第12课所述:“1884年,英、法、德等国在柏林召开会议。列强经过激烈讨价还价,达成协议。其中规定:任何国家在非洲占领新的土地,必须通知其他

国家,占领方为有效。这就是臭名昭著的‘有效占领’原则。会议还决定,各国可以先在地图上划定彼此的势力范围,然后再去占领。因此,这次会议也是一次‘地图上作业’的会议。”

[答案] C

(2024·全国新课标卷·T33)1897年,西非黄金海岸成立“土著居民权利保护协会”,主要成员是地方首领和受过西式教育的上层人士。他们成功抵制了殖民者将大片土地宣布为“无人居住土地”的企图。20世纪初,类似团体在非洲其他殖民地也相继成立。这些团体的存在( )

A.促使和平抗争成为主要斗争形式 B.推动了非洲首个政党的诞生

C.帮助大多数地区免于沦为殖民地 D.促进了民族独立思想的传播

本题以19世纪末20世纪初,非洲殖民地出现的一系列旨在保护土著居民权利的团体为情境。考查了非洲殖民地历史、殖民者与殖民地人民的斗争、民族独立思想的传播。

A 材料只提及抗争殖民侵略的团体,并未提及 “抗争方式 ”,并且此时武力抗争是非洲反殖民的主要斗争形式

B 1879年成立的埃及祖国党是非洲首个政党

C 19世纪末20世纪初,非洲基本被瓜分完毕

中外历史纲要(下)第13课所述:“帝国主义在瓜分非洲的过程中,一直遭到非洲人民的强烈反抗。在此时期,武装斗争是非洲人民的主要斗争形式。其中,埃及的抗英斗争、苏丹马赫迪起义和埃塞俄比亚抗意战争是突出的事件,但在动员民众方面又有各自不同的特点。埃及在反对英国的侵略中,成立了祖国党……在1882年反抗英国侵略埃及的斗争中,祖国党领袖、爱国军官阿拉比领导埃及军民进行了英勇无畏的抵抗。”

[答案] D

(2024·北京卷·T6)《万国公法》译成中文时,某法国外交官说:“那个打算让中国人领悟我们欧洲国际法的人是谁?……他会让我们陷于无尽的麻烦之中。”另有英文报纸评论道:“我们为中国提供的武器在日后到底是会瞄准我们,还是只会转向新的征服者,现在还不好说。”这说明( )

A.引入《万国公法》破坏了中国司法主权

B.中国社会对当时世界形势变化浑然不觉

C.中国了解国际法将不利于列强对华侵略

D.此时国际法的应用范围只限于欧洲国家

本题以英法两国对把《万国公法》翻译成中文时的评论为学习情境,考查学生立足具体时空解读特定历史现象的能力。考查学生正确理解中国走向近代社会的艰辛历程。

A 从材料信息来看,法国外交官和英文报纸的担忧主要集中在中国人了解国际法后可能对列强在华利益的影响,而非直接关于中国司法主权的破坏

B 材料中并未提及中国社会对世界形势的看法或态度,且“浑然不觉”与19世纪60年代的中国实际情况(1864年京师同文馆刊行万国公法)不符

D “只限于欧洲国家”是一个错误的观点,因为国际法作为一个国际法律体系,其适用范围远不止于欧洲国家,而是覆盖全球大部分地区

选择性必修1第12课所述:“历史纵横《万国公法》:1864年,美国人丁韪良完成了美国学者惠顿所著《国际法原理》一书的中文翻译工作,恭亲王奕?上奏折请求批准拨500两白银资助印行此书。后来,这本书以《万国公法》为名印行,这标志着源自西方的国际法被正式介绍到中国。”

[答案] C

(2024·湖南卷·T14)1830年,一位法国人发明的缝纫机获得专利,尽管这种缝纫机是用木头制作的,运转缓慢而又笨拙,但其很快被应用于军用制服生产。这表明当时( )

A.制服生产实现了科学化管理

B.机器发明推动了标准化生产

C.机器生产全面取代了手工劳动

D.科学理论与技术创新紧密结合

本题以缝纫机的发明应用作为学习情境,考查学生历史解释能力,考查学生对工业革命标准化生产的理解。学生需要对“军用制服生产”这一概念有正确的理解。

A 第二次工业革命过程中,科学管理愈发受到重视,而材料时间为1830年,制服生产能够推动科学管理,但达不到实现了科学化管理的程度

C 工业革命后,仍然存在手工劳动,“全面取代”说法过于绝对

D 第二次工业革命,科学理论与技术创新紧密结合,但材料时间为“1830年”,法国正处于第一次工业革命期间

中外历史纲要(下)第10课所述:“随着生产机械化的推进,机器工业迅速成长。19世纪中期,英国的机器制造业也实现了机械化。”

[答案] B

1 / 9

西方工业文明时期的政治 安徽卷·T13:西方国家的霸权主义 全国新课标卷·T33:非洲民族独立思想的传播 北京卷·T6:《万国公法》的影响 北京卷·T14:拉丁美洲的独立运动 湖南卷·T15:英国的议会体制 广东卷·T14:第一国际和巴黎公社 全国新课标卷·T33:拿破仑战争 全国新课标卷·T34:日本明治维新 全国甲卷·T34:巴黎公社的历史意义 广东卷·T14:1871年《德意志帝国宪法》 湖北卷·T13、T14:殖民扩张、明治维新 湖南卷·T13:美国1787年宪法与德意志帝国宪法的比较 福建卷·T13:西班牙对墨西哥的殖民活动 河北卷·T13:国际共产主义运动 海南卷·T12:殖民体系的形成与演变

西方工业文明时期的经济 甘肃卷·T15:工业革命的影响 湖北卷·T19:工业革命对社会生活的影响 湖南卷·T14:机器发明推动标准化生产 海南卷·T12:工业革命与社会生活变迁 河北卷·T14:工业革命 辽宁卷·T13:工业革命 重庆卷·T14:工业化引起的社会变化 广东卷·T13:工业革命的影响 辽宁卷·T14:工业革命时期资本主义的发展 北京卷·T14:美国商人斯威夫特的肉类加工厂 山东卷·T12: 18世纪英国的自由市场经济

西方工业文明时期的文化 广东卷·T13:启蒙思想对拉丁美洲民族意识的影响 山东卷·T13:生物进化论与马克思主义 北京卷·T18:拉丁美洲与欧洲文化的交流

命题特点 1.工业革命是高考高频考点,选择题和非选择题均有涉及,开放性试题比重增多,以文字资料、表格、曲线图、漫画、地图等多种载体创设学习情境、生活情境、社会情境,考查历史事件的特征、措施、影响及认识等 2.马克思主义的诞生与传播是高考高频考点,近三年呈增加趋势,题型以选择题为主,多利用文献资料考查马克思和恩格斯的革命实践、革命理论和工人运动的概况 3.资本主义世界殖民体系形成与亚非拉民族独立运动近年来也有涉及 4.两次工业革命及对生产力、生产关系及社会生活的影响是世界史命题的持久热点,大题、小题命题频率都很高

命题趋向 1.从历史解释角度考查工业革命的影响和工业革命时期自由主义的基本内涵 2.从唯物史观角度考查资本主义世界市场和19世纪国际工人运动的三个阶段及其特征 3.通过马克思主义诞生、巴黎公社史实,考查唯物史观、真理传播等,大题偶有涉及

命题关键词 资本原始积累、圈地运动、经济自由主义、工业革命、垄断组织、空想社会主义、欧洲三大工人运动、马克思主义、考迪罗主义、门罗主义 、大棒政策、金元外交、资本主义世界体系、资本主义世界殖民体系

(2024·广东卷·T13)1794年《人权宣言》在哥伦比亚首次被翻译和秘密印刷。在拉丁美洲的一些大城市,土生白人贵族和知识青年组织了各种秘密结社。“我不是西班牙人,我是美洲人”成为惯常口头语,一种“美洲人”的新观念开始形成。这反映了在拉丁美洲( )

A.国家认同引发社会变革 B.思想启蒙激发民族意识

C.独立运动摧毁殖民体系 D.革命理念得到广泛传播

本题以《人权宣言》的传播设置学习情境,以拉丁美洲独立运动前的社会背景为切入点,考查学生在特定的历史时空下透过现象看本质的能力。考查了启蒙思想对拉丁美洲民族意识的影响,着重检验学生的历史分析能力与材料解读能力,要求学生具备良好的历史素养和敏锐的洞察力。

A 材料未涉及拉丁美洲的社会变革

C 材料中并未提及独立运动或殖民体系被摧毁

D 虽然《人权宣言》被翻译和印刷可能意味着某种理念的传播,但材料中并未明确指出这是一种“革命理念”

中外历史纲要(下)第13课所述:“启蒙思想的传播使殖民地人民的民族民主意识日益增长;法国大革命动摇了法国在拉丁美洲的殖民统治,也严重削弱了西班牙和葡萄牙对拉丁美洲殖民地的控制;美国的独立更是大大鼓舞了拉丁美洲人民。”

[答案] B

(2024·山东卷·T12)在某些意义上,空想社会主义者是启蒙思想家的继承者,因为他们都相信犯罪和贪婪是罪恶环境的产物,也相信社会将趋于完美。但相比之下,空想社会主义者更为“激进”,这是因为他们把关注的重心转向了( )

A.经济规律 B.理想社会

C.社会正义 D.阶级斗争

本题通过对比空想社会主义者与启蒙思想家的思想,考查的是空想社会主义与启蒙思想的区别及空想社会主义的特点。这要求学生具备对历史思想流派的理解和比较能力,以及从选项中提取关键信息并进行逻辑推理的能力。

A 空想社会主义者并没有将重点转向经济规律,欧文的新和谐公社就违背了经济规律

B “理想社会”与材料主旨不符

D 空想社会主义者没有认识到无产阶级力量的重要性,没有强调阶级斗争,科学社会主义强调阶级斗争

中外历史纲要(下)第8课所述:“启蒙思想家认为判断是非的标准是人的理性。他们相信进步,相信在科学和教育的作用下,社会将趋于完美。他们对未来社会提出了一些基本的政治思想,如天赋人权、平等、自由、法治和权力制衡等。”

中外历史纲要(下)第11课所述:“他们反对自由放任的竞争,主张建立合作、平等、和谐的理想社会。但是,他们没有找到实现理想社会的现实力量和正确有效的途径,他们的设想被称为‘空想社会主义’。”

[答案] C

(2024·安徽卷·T13)在近代历史上,西方一些国家往往有这样的做法:在海外地区的海图和地图上“先傲慢地描绘一个地区,并强加上一个欧洲来源的名字,然后就等同于宣示了对其之所有权”。这一做法( )

A.避免了列强之间的纷争 B.缓和了与殖民地之间的矛盾

C.体现了霸权主义的本质 D.确立了“有效占领”的原则

本题以对殖民地的抢占和命名为情境,考查西方列强在近代历史上的殖民扩张行为,特别是它们如何通过地图命名来宣示对海外地区的主权。这要求学生对历史事件进行深入理解和分析,识别并解释列强的霸权行为。题目旨在培养学生的历史分析能力和批判性思维,同时要求他们具备对历史事件的敏感性和对国际关系的理解能力。

A “避免了”说法过于绝对,近代欧洲国家间的殖民战争十分频繁

B “缓和了”不符合逻辑、史实,应为“激化了”

D 1884年柏林会议上确立了“有效占领”的原则

中外历史纲要(下)第12课所述:“1884年,英、法、德等国在柏林召开会议。列强经过激烈讨价还价,达成协议。其中规定:任何国家在非洲占领新的土地,必须通知其他

国家,占领方为有效。这就是臭名昭著的‘有效占领’原则。会议还决定,各国可以先在地图上划定彼此的势力范围,然后再去占领。因此,这次会议也是一次‘地图上作业’的会议。”

[答案] C

(2024·全国新课标卷·T33)1897年,西非黄金海岸成立“土著居民权利保护协会”,主要成员是地方首领和受过西式教育的上层人士。他们成功抵制了殖民者将大片土地宣布为“无人居住土地”的企图。20世纪初,类似团体在非洲其他殖民地也相继成立。这些团体的存在( )

A.促使和平抗争成为主要斗争形式 B.推动了非洲首个政党的诞生

C.帮助大多数地区免于沦为殖民地 D.促进了民族独立思想的传播

本题以19世纪末20世纪初,非洲殖民地出现的一系列旨在保护土著居民权利的团体为情境。考查了非洲殖民地历史、殖民者与殖民地人民的斗争、民族独立思想的传播。

A 材料只提及抗争殖民侵略的团体,并未提及 “抗争方式 ”,并且此时武力抗争是非洲反殖民的主要斗争形式

B 1879年成立的埃及祖国党是非洲首个政党

C 19世纪末20世纪初,非洲基本被瓜分完毕

中外历史纲要(下)第13课所述:“帝国主义在瓜分非洲的过程中,一直遭到非洲人民的强烈反抗。在此时期,武装斗争是非洲人民的主要斗争形式。其中,埃及的抗英斗争、苏丹马赫迪起义和埃塞俄比亚抗意战争是突出的事件,但在动员民众方面又有各自不同的特点。埃及在反对英国的侵略中,成立了祖国党……在1882年反抗英国侵略埃及的斗争中,祖国党领袖、爱国军官阿拉比领导埃及军民进行了英勇无畏的抵抗。”

[答案] D

(2024·北京卷·T6)《万国公法》译成中文时,某法国外交官说:“那个打算让中国人领悟我们欧洲国际法的人是谁?……他会让我们陷于无尽的麻烦之中。”另有英文报纸评论道:“我们为中国提供的武器在日后到底是会瞄准我们,还是只会转向新的征服者,现在还不好说。”这说明( )

A.引入《万国公法》破坏了中国司法主权

B.中国社会对当时世界形势变化浑然不觉

C.中国了解国际法将不利于列强对华侵略

D.此时国际法的应用范围只限于欧洲国家

本题以英法两国对把《万国公法》翻译成中文时的评论为学习情境,考查学生立足具体时空解读特定历史现象的能力。考查学生正确理解中国走向近代社会的艰辛历程。

A 从材料信息来看,法国外交官和英文报纸的担忧主要集中在中国人了解国际法后可能对列强在华利益的影响,而非直接关于中国司法主权的破坏

B 材料中并未提及中国社会对世界形势的看法或态度,且“浑然不觉”与19世纪60年代的中国实际情况(1864年京师同文馆刊行万国公法)不符

D “只限于欧洲国家”是一个错误的观点,因为国际法作为一个国际法律体系,其适用范围远不止于欧洲国家,而是覆盖全球大部分地区

选择性必修1第12课所述:“历史纵横《万国公法》:1864年,美国人丁韪良完成了美国学者惠顿所著《国际法原理》一书的中文翻译工作,恭亲王奕?上奏折请求批准拨500两白银资助印行此书。后来,这本书以《万国公法》为名印行,这标志着源自西方的国际法被正式介绍到中国。”

[答案] C

(2024·湖南卷·T14)1830年,一位法国人发明的缝纫机获得专利,尽管这种缝纫机是用木头制作的,运转缓慢而又笨拙,但其很快被应用于军用制服生产。这表明当时( )

A.制服生产实现了科学化管理

B.机器发明推动了标准化生产

C.机器生产全面取代了手工劳动

D.科学理论与技术创新紧密结合

本题以缝纫机的发明应用作为学习情境,考查学生历史解释能力,考查学生对工业革命标准化生产的理解。学生需要对“军用制服生产”这一概念有正确的理解。

A 第二次工业革命过程中,科学管理愈发受到重视,而材料时间为1830年,制服生产能够推动科学管理,但达不到实现了科学化管理的程度

C 工业革命后,仍然存在手工劳动,“全面取代”说法过于绝对

D 第二次工业革命,科学理论与技术创新紧密结合,但材料时间为“1830年”,法国正处于第一次工业革命期间

中外历史纲要(下)第10课所述:“随着生产机械化的推进,机器工业迅速成长。19世纪中期,英国的机器制造业也实现了机械化。”

[答案] B

1 / 9

同课章节目录