9 命题区间十四 当代世界文明的冲突与融合(第二次世界大战后)-【世界史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 9 命题区间十四 当代世界文明的冲突与融合(第二次世界大战后)-【世界史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

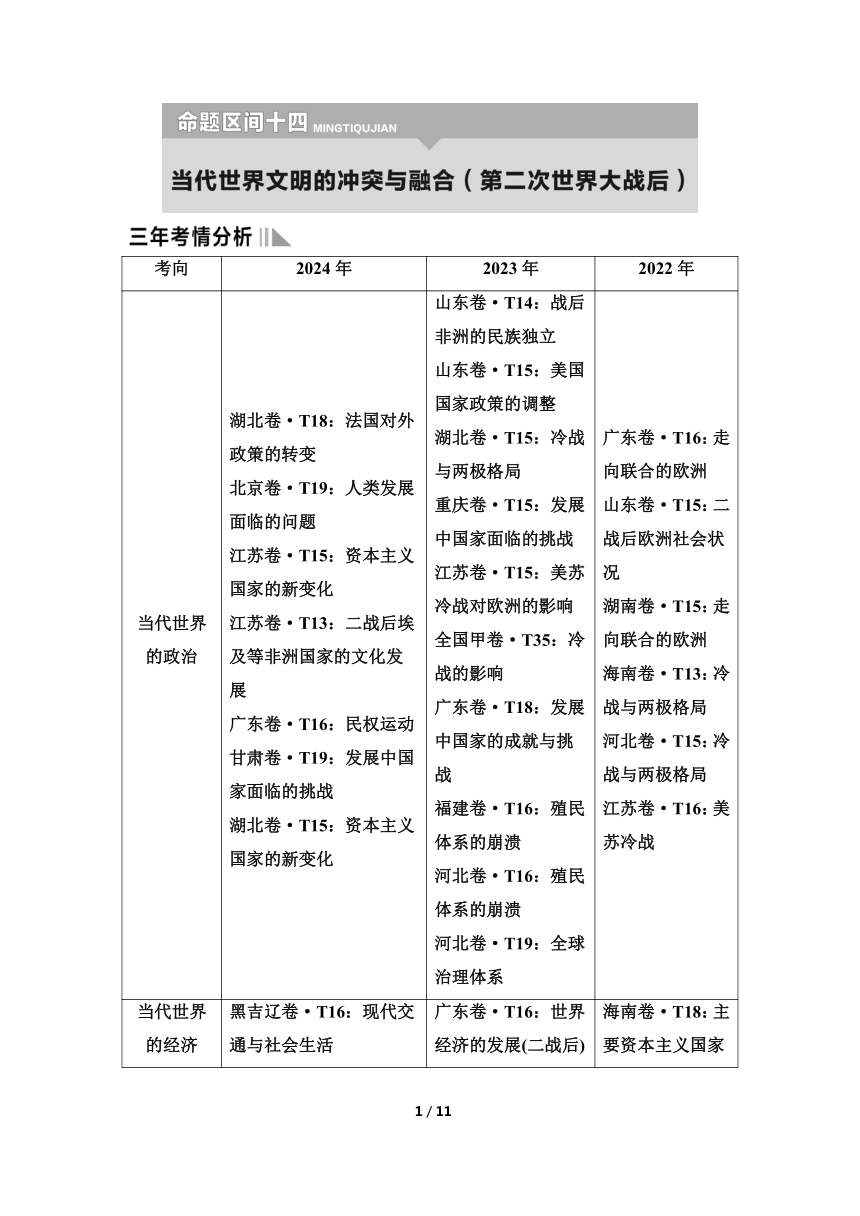

考向 2024年 2023年 2022年

当代世界的政治 湖北卷·T18:法国对外政策的转变 北京卷·T19:人类发展面临的问题 江苏卷·T15:资本主义国家的新变化 江苏卷·T13:二战后埃及等非洲国家的文化发展 广东卷·T16:民权运动 甘肃卷·T19:发展中国家面临的挑战 湖北卷·T15:资本主义国家的新变化 山东卷·T14:战后非洲的民族独立 山东卷·T15:美国国家政策的调整 湖北卷·T15:冷战与两极格局 重庆卷·T15:发展中国家面临的挑战 江苏卷·T15:美苏冷战对欧洲的影响 全国甲卷·T35:冷战的影响 广东卷·T18:发展中国家的成就与挑战 福建卷·T16:殖民体系的崩溃 河北卷·T16:殖民体系的崩溃 河北卷·T19:全球治理体系 广东卷·T16:走向联合的欧洲 山东卷·T15:二战后欧洲社会状况 湖南卷·T15:走向联合的欧洲 海南卷·T13:冷战与两极格局 河北卷·T15:冷战与两极格局 江苏卷·T16:美苏冷战

当代世界的经济 黑吉辽卷·T16:现代交通与社会生活 山东卷·T14:美国经济政策 湖北卷·T10:经济全球化和劳动力的全球流动 全国新课标卷·T35:国际货币基金组织 北京卷·T15:战后科技的发展 湖南卷·T19:城市化进程中的问题 安徽卷·T18:布雷顿森林体系 广东卷·T16:世界经济的发展(二战后) 湖北卷·T18:布雷顿森林体系 全国新课标卷·T35:经济全球化 北京卷·T10:新科技革命与现代社会发展 湖南卷·T16:美国农业现代化的发展 全国乙卷·T35:经济全球化 重庆卷·T16:现代国际金融 辽宁卷·T16:经济全球化和劳动力的全球流动 海南卷·T18:主要资本主义国家国民生产总值的变化 湖北卷·T16:福利国家 6月浙江卷·T24:战后资本主义国家的新变化 天津卷·T13:经济全球化 辽宁卷·T16:区域集团化发展

命题特点 1.冷战与国际格局的演变是高考考查的重点,也是长效热点,选择题、主观题均有涉及。其中美苏冷战的背景、表现、特点及影响,世界多极化趋势出现的原因、表现等是高考的基本考查点 2.资本主义国家经济政策的调整、经济发展特点、“福利国家”的建立等是高考考查的高频点,社会主义国家的发展变化有所淡化 3.世界殖民体系瓦解的原因、意义,发展中国家的成就及面临的挑战最近三年考查频率加大 4.主要考查当今世界多极化趋势的表现、影响,经济全球化的推动因素、表现、对其评价等,题型以选择题为主,非选择题偶有涉及

命题趋向 1.从时空观念角度考查第二次世界大战以来国际格局的变化 2.从史料实证角度考查第二次世界大战以来的世界经济发展的特征 3.从资本主义经济政策的调整、二战后新兴国家的发展与挑战等角度,考查不同的经济体制、不同的发展模式带给我们有益的经验和启示 4.殖民、战争、移民等引起的文明交流,是统编教材新增内容,也是今后高考命题的重点区域,侧重考查文明和平交流和加强国际合作 5.对二战以来的政治、经济、文化等的综合考查也是近年高考命题的一个趋向 6.二战后发展中国家面临的挑战和殖民体系的崩溃是高考命题重点关注的内容,从探究新时代发展中国家发展的问题和方法的视角考查亚非拉新兴国家为维护独立和促进发展所做的努力

命题关键词 雅尔塔体系、杜鲁门主义、马歇尔计划、托管制度、古巴导弹危机、欧洲一体化、“三个世界”理论、福利国家、 国家垄断资本主义、“滞胀”现象、经济结构、布雷顿森林体系、世界格局、世界多极化、经济全球化、区域集团化、多边外交、东西问题、南北问题、 意识形态、 冷战思维

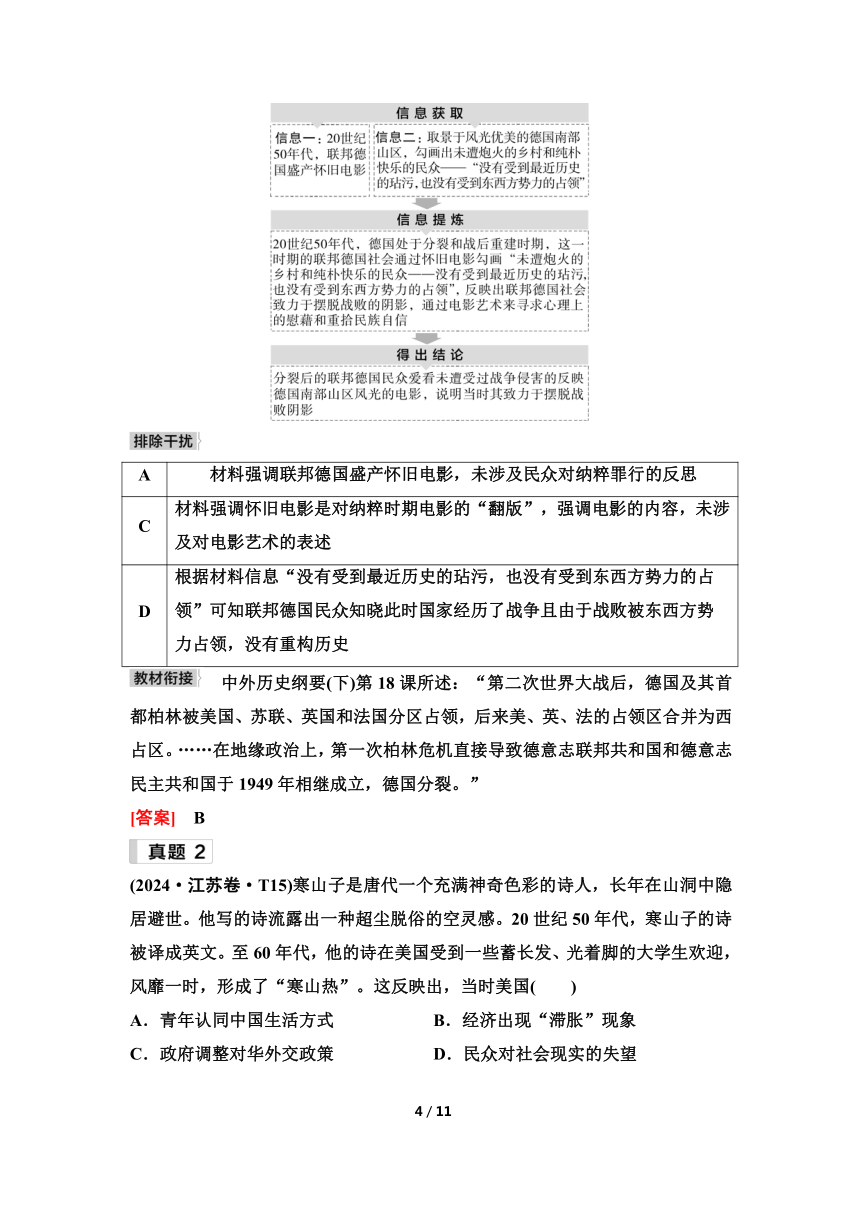

(2024·湖北卷·T15)20世纪50年代,联邦德国盛产怀旧电影。这些影片多数是纳粹时期电影的翻版,取景于风光优美的德国南部山区,勾画出未遭炮火的乡村和纯朴快乐的民众——“没有受到最近历史的玷污,也没有受到东西方势力的占领”。这反映出当时联邦德国社会( )

A.积极反思纳粹罪行 B.致力于摆脱战败阴影

C.重视传承电影艺术 D.热衷于重构本国历史

本题以20世纪50年代联邦德国的怀旧电影为背景,考查电影内容背后所反映的社会心态和历史文化现象,要求学生具备对历史文化现象的分析以及对历史文化背景深入理解的能力。

A 材料强调联邦德国盛产怀旧电影,未涉及民众对纳粹罪行的反思

C 材料强调怀旧电影是对纳粹时期电影的“翻版”,强调电影的内容,未涉及对电影艺术的表述

D 根据材料信息“没有受到最近历史的玷污,也没有受到东西方势力的占领”可知联邦德国民众知晓此时国家经历了战争且由于战败被东西方势力占领,没有重构历史

中外历史纲要(下)第18课所述:“第二次世界大战后,德国及其首都柏林被美国、苏联、英国和法国分区占领,后来美、英、法的占领区合并为西占区。……在地缘政治上,第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国于1949年相继成立,德国分裂。”

[答案] B

(2024·江苏卷·T15)寒山子是唐代一个充满神奇色彩的诗人,长年在山洞中隐居避世。他写的诗流露出一种超尘脱俗的空灵感。20世纪50年代,寒山子的诗被译成英文。至60年代,他的诗在美国受到一些蓄长发、光着脚的大学生欢迎,风靡一时,形成了“寒山热”。这反映出,当时美国( )

A.青年认同中国生活方式 B.经济出现“滞胀”现象

C.政府调整对华外交政策 D.民众对社会现实的失望

本题以寒山子及其诗在美国的流行为背景,考查20世纪60年代美国的社会背景及民众情绪。本题旨在考查学生的历史文化知识、材料解读能力以及对社会历史背景的理解能力,要求学生具备历史文化素养和批判性思维。

A 材料只能体现在特定的时代背景下,美国“垮掉的一代”认同寒山子诗避世的理念,并不代表他们认同中国的“生活方式”,寒山子诗也不能代表中国生活方式

B 20世纪70年代,美国经济出现“滞胀”现象

C 直到1972年尼克松访华,中美关系才开始走向正常化,在这之前,美国一直采取敌视、孤立、遏制新中国的政策

中外历史纲要(下)第19课所述:“尽管资本主义国家在第二次世界大战后都通过加强国家干预的办法缓解社会矛盾,但没能触动造成这种不平等和贫困的资本主义生产资料所有制,各种类型的社会运动此起彼伏。……20世纪60年代,资本主义国家还普遍爆发了大规模的学生运动,美国学生发起了声势浩大的反对美国侵略越南战争的运动。”

[答案] D

(2024·广东卷·T16)对抚养未成年人的家庭进行资助的项目源于罗斯福新政时期,最初主要的救助对象是白人贫困家庭;20世纪60年代后接受救助的黑人贫困家庭大幅增加,1970年该项目的受益人中,黑人占了近一半。造成这一变化的原因可能是( )

A.国家干预的减少 B.经济危机日趋严重

C.民权运动的高涨 D.移民问题愈演愈烈

本题考查美国罗斯福新政时期的社会救助政策及其后续演变。本题内容聚焦于该政策对不同种族受益人的变化,特别是在20世纪60年代后黑人受益人数的显著增加。这要求学生分析造成这种变化的社会、政治背景,特别是与民权运动的关联。题目旨在检验学生的历史分析能力、材料解读能力以及对于历史事件之间相互影响的认知。

A 在20世纪60年代,美国政府的社会福利政策是在加强而非减弱,因此国家干预并没有减少

B 二战结束至20世纪60年代末,美国等资本主义国家迎来了黄金发展时期,不存在经济危机

D 移民问题通常指的是新移民进入美国所引发的社会和经济问题,而题干中的资助项目针对的是抚养未成年人的家庭,与移民问题关联性不大

中外历史纲要(下)第19课所述:“美国早在内战时就基本废除了黑人奴隶制度,但直到20世纪60年代,美国社会对黑人的歧视仍广泛存在,如在公共场所实行种族隔离制度,用文化测验的办法剥夺黑人的选举权等。为了争取自己的平等权利,美国黑人掀起了轰轰烈烈的民权运动,终于迫使美国国会通过民权法案,宣布种族隔离和歧视政策为非法。”

[答案] C

(2024·江苏卷·T13)近代非洲文学以使用欧洲语言创作为主流。19世纪末,埃塞俄比亚政府鼓励作家使用阿姆哈拉语写作。1908年出版的《心血凝成的历史》成为阿姆哈拉语文学的标志性成果。到20世纪60年代,埃塞俄比亚人以使用阿姆哈拉语为荣。据此可知,阿姆哈拉语的推广( )

A.传承了西非的本土文明 B.发挥了反殖民文化的作用

C.促进了非洲大陆的统一 D.推动了世界多极化的发展

本题以阿姆哈拉语的推广为背景,考查阿姆哈拉语在埃塞俄比亚文化和历史背景中的重要性,特别是其反殖民文化的角色。这要求学生具备分析历史材料和理解文化反抗在殖民地历史中的作用的能力,同时要求学生具备历史文化素养和批判性思维,以便从提供的信息中提炼出阿姆哈拉语推广的深层意义。

A 埃塞俄比亚位于东非,并非西非,A项与材料主旨不符

C 阿姆哈拉语的推广主要在埃塞俄比亚国内,并没有在整个非洲大陆推广,对非洲大陆的统一没有促进作用

D 世界多极化是指在国际关系格局中,多个具有重要影响力的政治经济力量中心相互制衡、相互作用的一种趋势,仅埃塞俄比亚这一个发展中国家还不能成为一个力量中心,不能对世界多极化产生很大的影响

选择性必修3第13课所述:“第二次世界大战后的新兴民族国家在建设现代化的过程中,形成了本土文化与西方文化相结合的新文化。”“塔哈?侯赛因是埃及盲人作家,被誉为‘阿拉伯文学之柱’。他的自传体小说《日子》,描绘了19 世纪末 20 世纪初埃及的社会生活,体现了当时具有新思想的知识分子要求进步与改革的强烈愿望,也标志着埃及现代新文学的诞生。侯赛因也成为埃及要求民族复兴的新兴力量的代表。”

[答案] B

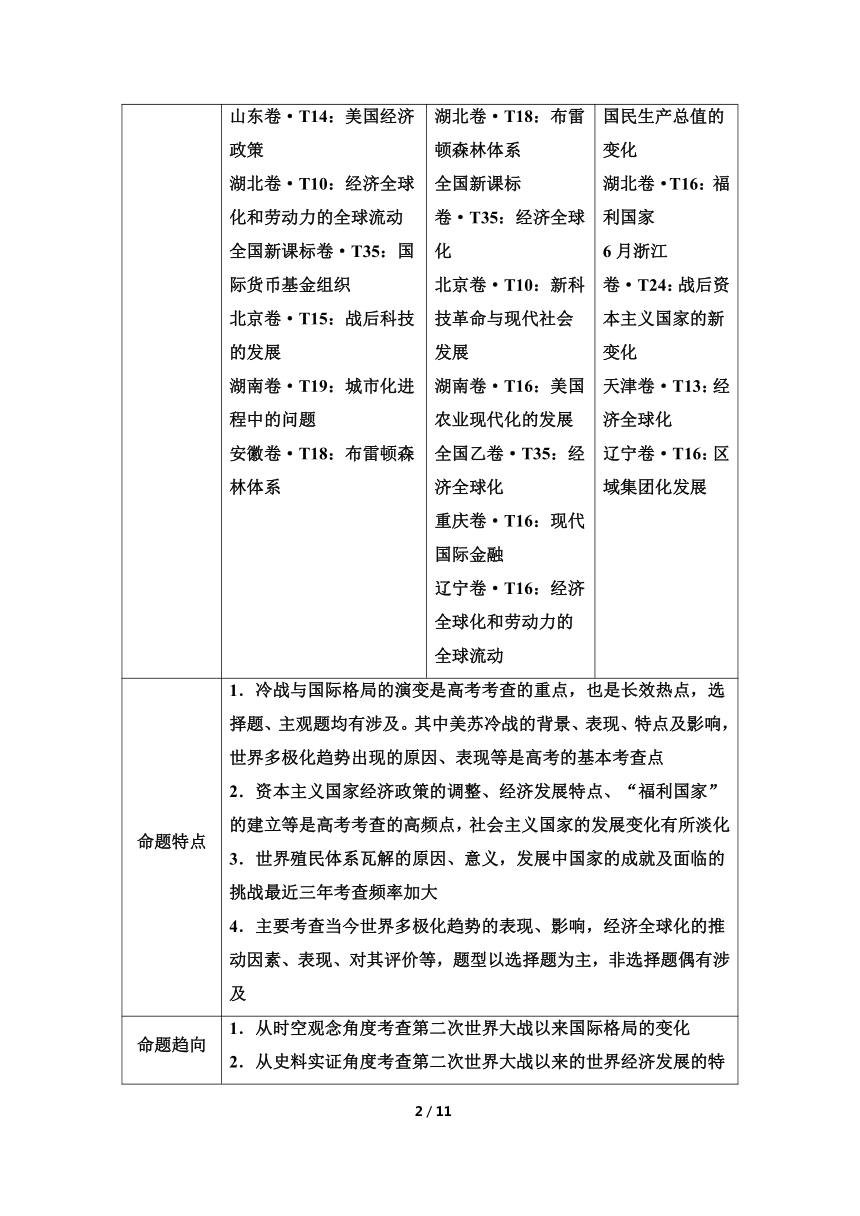

(2024·山东卷·T15)下面为20世纪50年代后期和80年代前期英国四类商品进口额在进口总值中的占比示意图。导致占比变化的主要原因是( )

A.英国经济竞争力下降 B.环境保护主义的兴起

C.欧洲产业结构的调整 D.经济全球化进程加快

本题以英国四类商品进口额的变化设置情境,考查学生通过数据变化分析历史现象、解答历史问题的能力。利用数据说明老牌帝国——英国的衰落和新兴国家的崛起已成为不可阻挡的时代潮流。

B “环境保护主义的兴起”应该是造成进口占比变化的一个原因,但不是主要原因

C 产业结构的调整对进口占比变化也有一定影响,但不是主要原因

D “经济全球化进程加快”是外部因素,不是主要原因

中外历史纲要(下)第22课所述:“经济全球化是一个历史发展过程,可以追溯到新航路的开辟和资本主义在西欧的兴起。从此,资本主义经济不断向世界扩展。工业革命后,世界市场更加扩大,国际贸易和国际投资迅速发展。第二次世界大战后建立的国际货币基金组织、世界银行和关税与贸易总协定,进一步促进了经济全球化进程。20世纪70年代以来,以信息技术为代表的新的科学技术的发展成为经济全球化的主要推动力量。进入90年代,跨国公司迅猛发展,它们通过把世界各国纳入全新的国际生产分工体系,使各国的生产活动密切联系,相互依赖,相互渗透,连成一体。1995年世界贸易组织的诞生,把贸易、投资和服务的国际化提高到新的水平。……进入21世 纪,随着以互联网、人工智能等为代表的新一轮科学技术的发展,经济全球化成为强劲的时代潮流。”

[答案] A

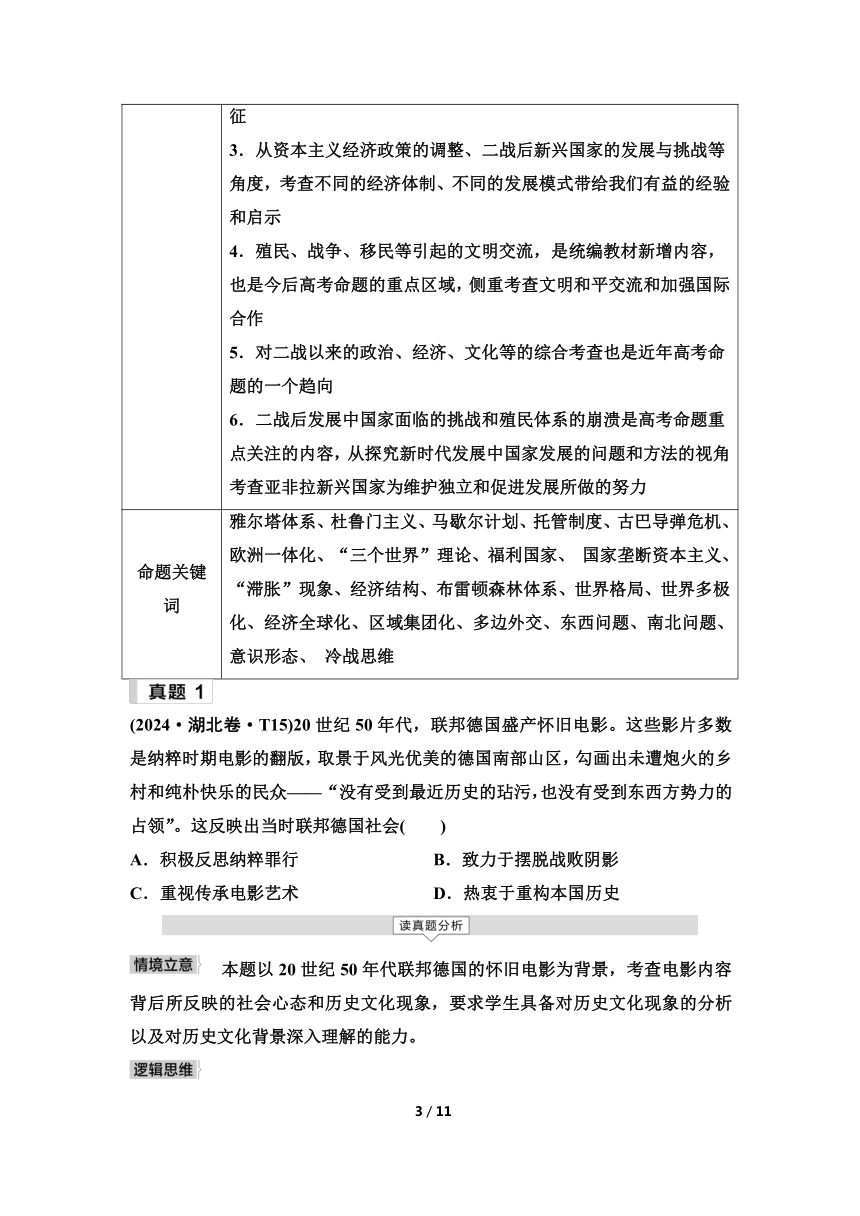

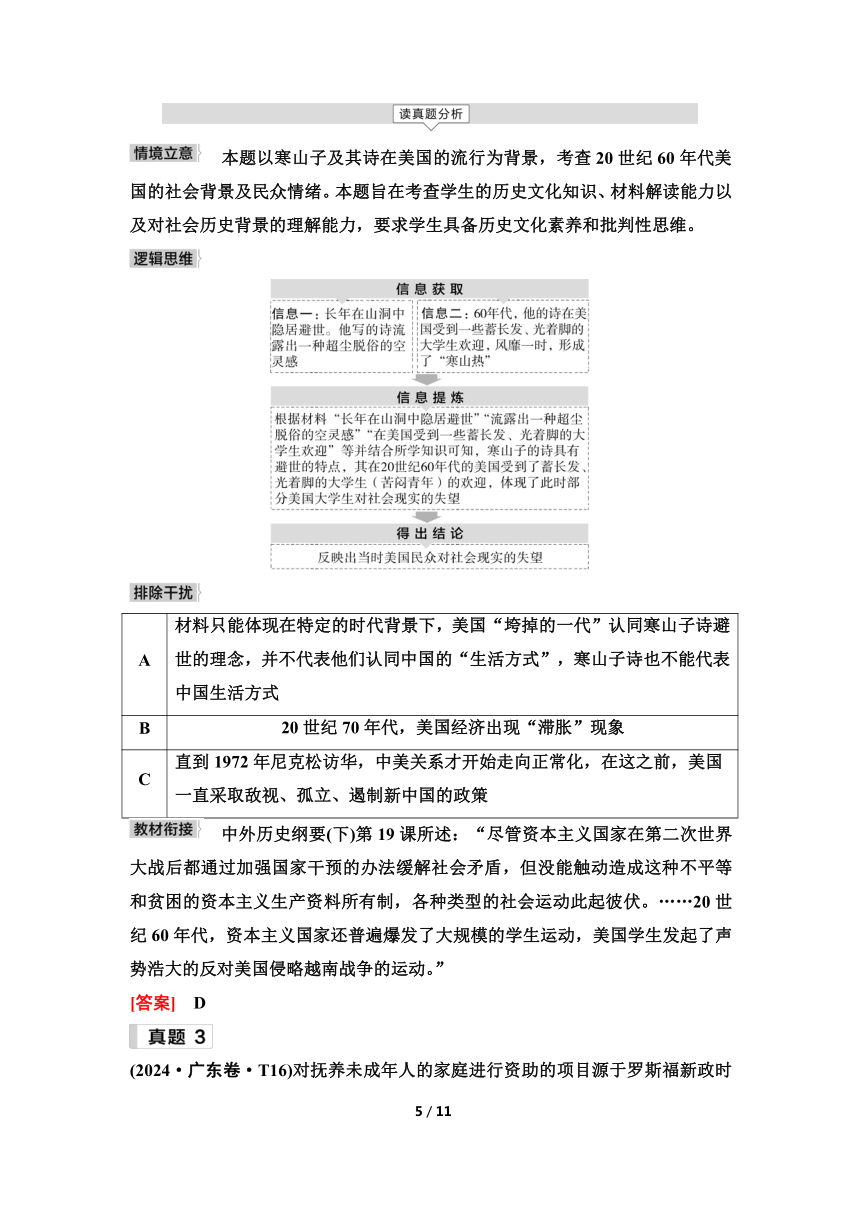

(2023·广东卷·T16)针对下图所示问题,西方主要国家采取的措施是( )

A.适当减少对经济的干预 B.巩固布雷顿森林体系

C.缓和与苏联的关系 D.恢复自由放任政策

本题以1978—1982年西方七国消费品价格增长率和失业率曲线图为情境,考查面对20世纪70年代以后的经济“滞胀”,资本主义国家进行的经济调整,需要学生正确地理解资本主义国家减少对经济的干预的必要性。培养学生理解与辨识、组织与运用图例、数据等相关信息的能力,以及将相关历史现象置于特定时空下,运用比较、归纳等方法,进行逻辑推理的能力。

B 20世纪70年代初,美元与黄金无法固定等价兑换,实际上说明布雷顿森林体系逐渐解体

C 20世纪70年代,美苏争霸逐渐进入了高潮

D 减少国家干预并不是否定国家干预,而是将市场调节与国家干预相结合,这与传统的自由放任政策截然不同

中外历史纲要(下)第19课所述:“20世纪70年代,主要资本主义国家出现不同程度的“滞胀”现象,表现为经济增长停滞,通货膨胀严重。各国再次实行调整,适当减少政府对经济的干预。”

[答案] A

1 / 11

当代世界的政治 湖北卷·T18:法国对外政策的转变 北京卷·T19:人类发展面临的问题 江苏卷·T15:资本主义国家的新变化 江苏卷·T13:二战后埃及等非洲国家的文化发展 广东卷·T16:民权运动 甘肃卷·T19:发展中国家面临的挑战 湖北卷·T15:资本主义国家的新变化 山东卷·T14:战后非洲的民族独立 山东卷·T15:美国国家政策的调整 湖北卷·T15:冷战与两极格局 重庆卷·T15:发展中国家面临的挑战 江苏卷·T15:美苏冷战对欧洲的影响 全国甲卷·T35:冷战的影响 广东卷·T18:发展中国家的成就与挑战 福建卷·T16:殖民体系的崩溃 河北卷·T16:殖民体系的崩溃 河北卷·T19:全球治理体系 广东卷·T16:走向联合的欧洲 山东卷·T15:二战后欧洲社会状况 湖南卷·T15:走向联合的欧洲 海南卷·T13:冷战与两极格局 河北卷·T15:冷战与两极格局 江苏卷·T16:美苏冷战

当代世界的经济 黑吉辽卷·T16:现代交通与社会生活 山东卷·T14:美国经济政策 湖北卷·T10:经济全球化和劳动力的全球流动 全国新课标卷·T35:国际货币基金组织 北京卷·T15:战后科技的发展 湖南卷·T19:城市化进程中的问题 安徽卷·T18:布雷顿森林体系 广东卷·T16:世界经济的发展(二战后) 湖北卷·T18:布雷顿森林体系 全国新课标卷·T35:经济全球化 北京卷·T10:新科技革命与现代社会发展 湖南卷·T16:美国农业现代化的发展 全国乙卷·T35:经济全球化 重庆卷·T16:现代国际金融 辽宁卷·T16:经济全球化和劳动力的全球流动 海南卷·T18:主要资本主义国家国民生产总值的变化 湖北卷·T16:福利国家 6月浙江卷·T24:战后资本主义国家的新变化 天津卷·T13:经济全球化 辽宁卷·T16:区域集团化发展

命题特点 1.冷战与国际格局的演变是高考考查的重点,也是长效热点,选择题、主观题均有涉及。其中美苏冷战的背景、表现、特点及影响,世界多极化趋势出现的原因、表现等是高考的基本考查点 2.资本主义国家经济政策的调整、经济发展特点、“福利国家”的建立等是高考考查的高频点,社会主义国家的发展变化有所淡化 3.世界殖民体系瓦解的原因、意义,发展中国家的成就及面临的挑战最近三年考查频率加大 4.主要考查当今世界多极化趋势的表现、影响,经济全球化的推动因素、表现、对其评价等,题型以选择题为主,非选择题偶有涉及

命题趋向 1.从时空观念角度考查第二次世界大战以来国际格局的变化 2.从史料实证角度考查第二次世界大战以来的世界经济发展的特征 3.从资本主义经济政策的调整、二战后新兴国家的发展与挑战等角度,考查不同的经济体制、不同的发展模式带给我们有益的经验和启示 4.殖民、战争、移民等引起的文明交流,是统编教材新增内容,也是今后高考命题的重点区域,侧重考查文明和平交流和加强国际合作 5.对二战以来的政治、经济、文化等的综合考查也是近年高考命题的一个趋向 6.二战后发展中国家面临的挑战和殖民体系的崩溃是高考命题重点关注的内容,从探究新时代发展中国家发展的问题和方法的视角考查亚非拉新兴国家为维护独立和促进发展所做的努力

命题关键词 雅尔塔体系、杜鲁门主义、马歇尔计划、托管制度、古巴导弹危机、欧洲一体化、“三个世界”理论、福利国家、 国家垄断资本主义、“滞胀”现象、经济结构、布雷顿森林体系、世界格局、世界多极化、经济全球化、区域集团化、多边外交、东西问题、南北问题、 意识形态、 冷战思维

(2024·湖北卷·T15)20世纪50年代,联邦德国盛产怀旧电影。这些影片多数是纳粹时期电影的翻版,取景于风光优美的德国南部山区,勾画出未遭炮火的乡村和纯朴快乐的民众——“没有受到最近历史的玷污,也没有受到东西方势力的占领”。这反映出当时联邦德国社会( )

A.积极反思纳粹罪行 B.致力于摆脱战败阴影

C.重视传承电影艺术 D.热衷于重构本国历史

本题以20世纪50年代联邦德国的怀旧电影为背景,考查电影内容背后所反映的社会心态和历史文化现象,要求学生具备对历史文化现象的分析以及对历史文化背景深入理解的能力。

A 材料强调联邦德国盛产怀旧电影,未涉及民众对纳粹罪行的反思

C 材料强调怀旧电影是对纳粹时期电影的“翻版”,强调电影的内容,未涉及对电影艺术的表述

D 根据材料信息“没有受到最近历史的玷污,也没有受到东西方势力的占领”可知联邦德国民众知晓此时国家经历了战争且由于战败被东西方势力占领,没有重构历史

中外历史纲要(下)第18课所述:“第二次世界大战后,德国及其首都柏林被美国、苏联、英国和法国分区占领,后来美、英、法的占领区合并为西占区。……在地缘政治上,第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国于1949年相继成立,德国分裂。”

[答案] B

(2024·江苏卷·T15)寒山子是唐代一个充满神奇色彩的诗人,长年在山洞中隐居避世。他写的诗流露出一种超尘脱俗的空灵感。20世纪50年代,寒山子的诗被译成英文。至60年代,他的诗在美国受到一些蓄长发、光着脚的大学生欢迎,风靡一时,形成了“寒山热”。这反映出,当时美国( )

A.青年认同中国生活方式 B.经济出现“滞胀”现象

C.政府调整对华外交政策 D.民众对社会现实的失望

本题以寒山子及其诗在美国的流行为背景,考查20世纪60年代美国的社会背景及民众情绪。本题旨在考查学生的历史文化知识、材料解读能力以及对社会历史背景的理解能力,要求学生具备历史文化素养和批判性思维。

A 材料只能体现在特定的时代背景下,美国“垮掉的一代”认同寒山子诗避世的理念,并不代表他们认同中国的“生活方式”,寒山子诗也不能代表中国生活方式

B 20世纪70年代,美国经济出现“滞胀”现象

C 直到1972年尼克松访华,中美关系才开始走向正常化,在这之前,美国一直采取敌视、孤立、遏制新中国的政策

中外历史纲要(下)第19课所述:“尽管资本主义国家在第二次世界大战后都通过加强国家干预的办法缓解社会矛盾,但没能触动造成这种不平等和贫困的资本主义生产资料所有制,各种类型的社会运动此起彼伏。……20世纪60年代,资本主义国家还普遍爆发了大规模的学生运动,美国学生发起了声势浩大的反对美国侵略越南战争的运动。”

[答案] D

(2024·广东卷·T16)对抚养未成年人的家庭进行资助的项目源于罗斯福新政时期,最初主要的救助对象是白人贫困家庭;20世纪60年代后接受救助的黑人贫困家庭大幅增加,1970年该项目的受益人中,黑人占了近一半。造成这一变化的原因可能是( )

A.国家干预的减少 B.经济危机日趋严重

C.民权运动的高涨 D.移民问题愈演愈烈

本题考查美国罗斯福新政时期的社会救助政策及其后续演变。本题内容聚焦于该政策对不同种族受益人的变化,特别是在20世纪60年代后黑人受益人数的显著增加。这要求学生分析造成这种变化的社会、政治背景,特别是与民权运动的关联。题目旨在检验学生的历史分析能力、材料解读能力以及对于历史事件之间相互影响的认知。

A 在20世纪60年代,美国政府的社会福利政策是在加强而非减弱,因此国家干预并没有减少

B 二战结束至20世纪60年代末,美国等资本主义国家迎来了黄金发展时期,不存在经济危机

D 移民问题通常指的是新移民进入美国所引发的社会和经济问题,而题干中的资助项目针对的是抚养未成年人的家庭,与移民问题关联性不大

中外历史纲要(下)第19课所述:“美国早在内战时就基本废除了黑人奴隶制度,但直到20世纪60年代,美国社会对黑人的歧视仍广泛存在,如在公共场所实行种族隔离制度,用文化测验的办法剥夺黑人的选举权等。为了争取自己的平等权利,美国黑人掀起了轰轰烈烈的民权运动,终于迫使美国国会通过民权法案,宣布种族隔离和歧视政策为非法。”

[答案] C

(2024·江苏卷·T13)近代非洲文学以使用欧洲语言创作为主流。19世纪末,埃塞俄比亚政府鼓励作家使用阿姆哈拉语写作。1908年出版的《心血凝成的历史》成为阿姆哈拉语文学的标志性成果。到20世纪60年代,埃塞俄比亚人以使用阿姆哈拉语为荣。据此可知,阿姆哈拉语的推广( )

A.传承了西非的本土文明 B.发挥了反殖民文化的作用

C.促进了非洲大陆的统一 D.推动了世界多极化的发展

本题以阿姆哈拉语的推广为背景,考查阿姆哈拉语在埃塞俄比亚文化和历史背景中的重要性,特别是其反殖民文化的角色。这要求学生具备分析历史材料和理解文化反抗在殖民地历史中的作用的能力,同时要求学生具备历史文化素养和批判性思维,以便从提供的信息中提炼出阿姆哈拉语推广的深层意义。

A 埃塞俄比亚位于东非,并非西非,A项与材料主旨不符

C 阿姆哈拉语的推广主要在埃塞俄比亚国内,并没有在整个非洲大陆推广,对非洲大陆的统一没有促进作用

D 世界多极化是指在国际关系格局中,多个具有重要影响力的政治经济力量中心相互制衡、相互作用的一种趋势,仅埃塞俄比亚这一个发展中国家还不能成为一个力量中心,不能对世界多极化产生很大的影响

选择性必修3第13课所述:“第二次世界大战后的新兴民族国家在建设现代化的过程中,形成了本土文化与西方文化相结合的新文化。”“塔哈?侯赛因是埃及盲人作家,被誉为‘阿拉伯文学之柱’。他的自传体小说《日子》,描绘了19 世纪末 20 世纪初埃及的社会生活,体现了当时具有新思想的知识分子要求进步与改革的强烈愿望,也标志着埃及现代新文学的诞生。侯赛因也成为埃及要求民族复兴的新兴力量的代表。”

[答案] B

(2024·山东卷·T15)下面为20世纪50年代后期和80年代前期英国四类商品进口额在进口总值中的占比示意图。导致占比变化的主要原因是( )

A.英国经济竞争力下降 B.环境保护主义的兴起

C.欧洲产业结构的调整 D.经济全球化进程加快

本题以英国四类商品进口额的变化设置情境,考查学生通过数据变化分析历史现象、解答历史问题的能力。利用数据说明老牌帝国——英国的衰落和新兴国家的崛起已成为不可阻挡的时代潮流。

B “环境保护主义的兴起”应该是造成进口占比变化的一个原因,但不是主要原因

C 产业结构的调整对进口占比变化也有一定影响,但不是主要原因

D “经济全球化进程加快”是外部因素,不是主要原因

中外历史纲要(下)第22课所述:“经济全球化是一个历史发展过程,可以追溯到新航路的开辟和资本主义在西欧的兴起。从此,资本主义经济不断向世界扩展。工业革命后,世界市场更加扩大,国际贸易和国际投资迅速发展。第二次世界大战后建立的国际货币基金组织、世界银行和关税与贸易总协定,进一步促进了经济全球化进程。20世纪70年代以来,以信息技术为代表的新的科学技术的发展成为经济全球化的主要推动力量。进入90年代,跨国公司迅猛发展,它们通过把世界各国纳入全新的国际生产分工体系,使各国的生产活动密切联系,相互依赖,相互渗透,连成一体。1995年世界贸易组织的诞生,把贸易、投资和服务的国际化提高到新的水平。……进入21世 纪,随着以互联网、人工智能等为代表的新一轮科学技术的发展,经济全球化成为强劲的时代潮流。”

[答案] A

(2023·广东卷·T16)针对下图所示问题,西方主要国家采取的措施是( )

A.适当减少对经济的干预 B.巩固布雷顿森林体系

C.缓和与苏联的关系 D.恢复自由放任政策

本题以1978—1982年西方七国消费品价格增长率和失业率曲线图为情境,考查面对20世纪70年代以后的经济“滞胀”,资本主义国家进行的经济调整,需要学生正确地理解资本主义国家减少对经济的干预的必要性。培养学生理解与辨识、组织与运用图例、数据等相关信息的能力,以及将相关历史现象置于特定时空下,运用比较、归纳等方法,进行逻辑推理的能力。

B 20世纪70年代初,美元与黄金无法固定等价兑换,实际上说明布雷顿森林体系逐渐解体

C 20世纪70年代,美苏争霸逐渐进入了高潮

D 减少国家干预并不是否定国家干预,而是将市场调节与国家干预相结合,这与传统的自由放任政策截然不同

中外历史纲要(下)第19课所述:“20世纪70年代,主要资本主义国家出现不同程度的“滞胀”现象,表现为经济增长停滞,通货膨胀严重。各国再次实行调整,适当减少政府对经济的干预。”

[答案] A

1 / 11

同课章节目录