1 命题区间六 近代中国的转型与觉醒(晚清时期)-【中国近现代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 1 命题区间六 近代中国的转型与觉醒(晚清时期)-【中国近现代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

专题二 中国近现代史

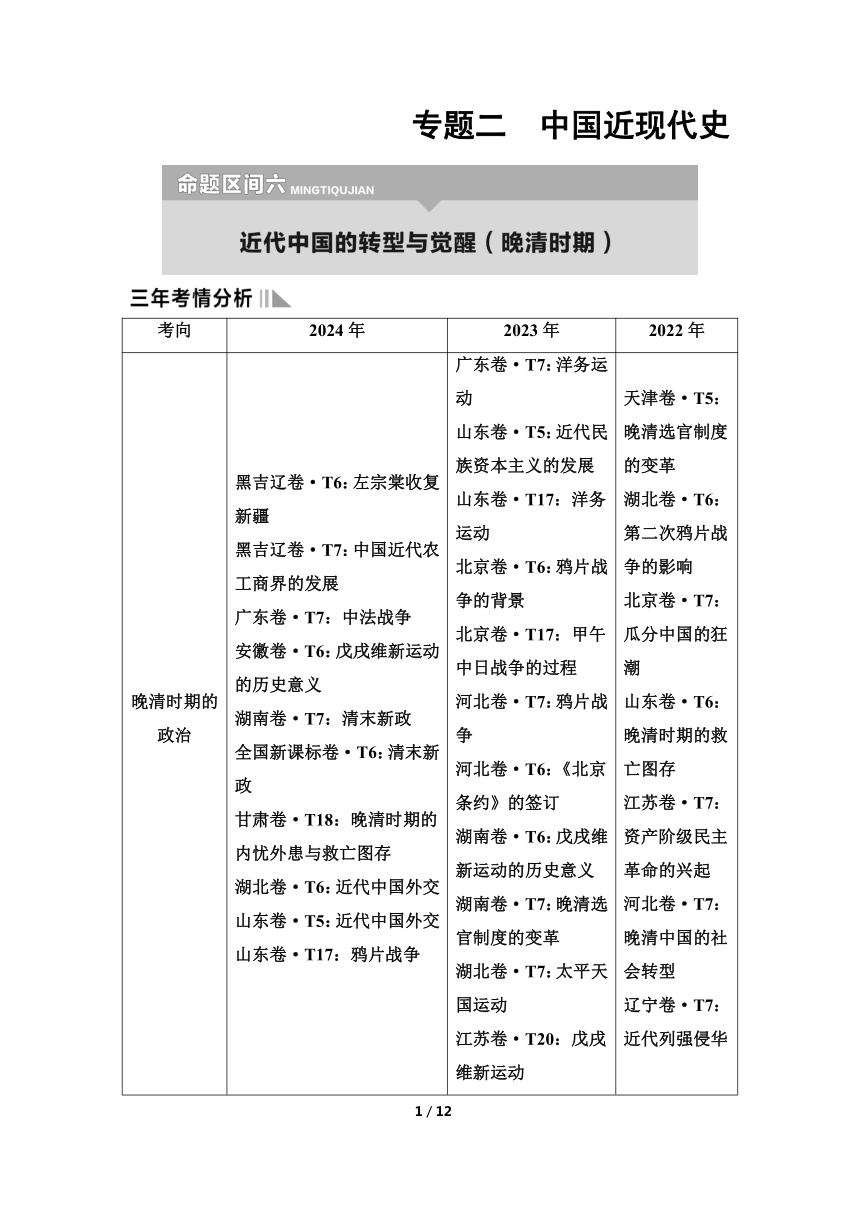

考向 2024年 2023年 2022年

晚清时期的政治 黑吉辽卷·T6:左宗棠收复新疆 黑吉辽卷·T7:中国近代农工商界的发展 广东卷·T7:中法战争 安徽卷·T6:戊戌维新运动的历史意义 湖南卷·T7:清末新政 全国新课标卷·T6:清末新政 甘肃卷·T18:晚清时期的内忧外患与救亡图存 湖北卷·T6:近代中国外交 山东卷·T5:近代中国外交 山东卷·T17:鸦片战争 广东卷·T7:洋务运动 山东卷·T5:近代民族资本主义的发展 山东卷·T17:洋务运动 北京卷·T6:鸦片战争的背景 北京卷·T17:甲午中日战争的过程 河北卷·T7:鸦片战争 河北卷·T6:《北京条约》的签订 湖南卷·T6:戊戌维新运动的历史意义 湖南卷·T7:晚清选官制度的变革 湖北卷·T7:太平天国运动 江苏卷·T20:戊戌维新运动 湖北卷·T6:近代中国法制与教化 湖北卷·T16:洋务运动 全国甲卷·T28:资产阶级民主革命 全国新课标卷·T29:清末新政 全国乙卷·T45:戊戌维新运动的历史意义 辽宁卷·T6:鸦片战争的影响 海南卷·T6:洋务运动 重庆卷·T7:瓜分中国的狂潮 福建卷·T20: 晚清时期的内忧外患与救亡图存 天津卷·T5:晚清选官制度的变革 湖北卷·T6:第二次鸦片战争的影响 北京卷·T7:瓜分中国的狂潮 山东卷·T6:晚清时期的救亡图存 江苏卷·T7:资产阶级民主革命的兴起 河北卷·T7:晚清中国的社会转型 辽宁卷·T7:近代列强侵华

晚清时期的经济 江苏卷·T6:鸦片战争后社会经济结构的变动 湖南卷·T8:社会生活新气象 甘肃卷·T6:中国近代商业贸易的变化 广东卷·T20:中国的工业化 重庆卷·T16:近代商业贸易的变化 山东卷·T5:民族工业的发展 辽宁卷·T19:民族工业的发展 全国甲卷·T29:民族资本主义初步发展 全国新课标卷·T30:民族工业的发展(表现) 全国乙卷·T28:中国近代商业贸易的变化 福建卷·T6:中国近代商业贸易的变化 江苏卷·T6:中国近代商业贸易的变化 重庆卷·T7:《马关条约》与中国市场 广东卷·T6:洋务运动

晚清时期的文化 北京卷·T20:中华优秀传统文化的内涵及特点 山东卷·T17:对洋务运动的评价 江苏卷·T17:欧洲殖民者对中国的文化侵略 广东卷·T8:近代中国学校的发展 1月浙江卷·T10:中体西用 6月浙江卷·T10:严复与《天演论》 北京卷·T6:开眼看世界

命题特点 1.列强侵华是近年高考中频考点,命题方式以选择题为主;多利用政府公文、新闻报道、漫画、第三方看法创设学习情境 2.中国的救亡运动和思想解放是高考高频考点,选择题、非选择题均有较多涉及,尤其重视对洋务运动、戊戌变法的考查。多利用第一手史料如时人文章、看法、公文创设学习情境、社会情境,同时利用新材料作为时代背景进行考查

命题趋向 1.从时空坐标、历史理解的角度考查列强侵华战争对中国的影响,特别是对中国民族工业发展的影响和启示 2.从家国情怀的视角考查中国近代学习西方的历程与特点 3.各阶层的救亡努力及思想解放是命题的重点 4.通过经济结构变动和中国近代化的艰难起步,考查社会进步和唯物史观;经济史考查大题的可能性变大

命题关键词 夷夏观念、经济结构变动、社会转型、半殖民地化、宗藩体制、商品输出、资本输出、租借地与势力范围、瓜分狂潮、开眼看世界、《天朝田亩制度》《资政新篇》、洋务运动、维新思潮、思想启蒙、君主立宪、编练新军、预备立宪、“皇族内阁”、新式学堂、癸卯学制、文官考试、京师同文馆、晚清自救

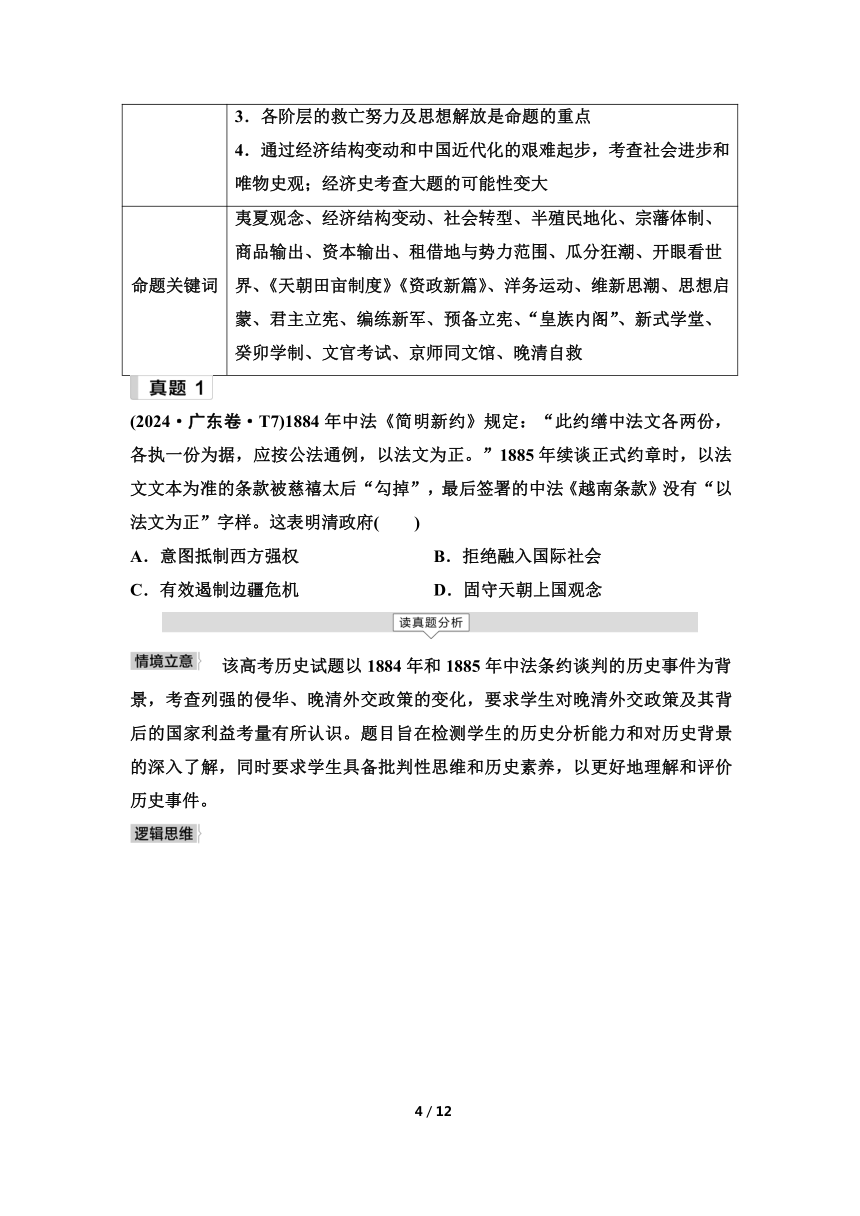

(2024·广东卷·T7)1884年中法《简明新约》规定:“此约缮中法文各两份,各执一份为据,应按公法通例,以法文为正。”1885年续谈正式约章时,以法文文本为准的条款被慈禧太后“勾掉”,最后签署的中法《越南条款》没有“以法文为正”字样。这表明清政府( )

A.意图抵制西方强权 B.拒绝融入国际社会

C.有效遏制边疆危机 D.固守天朝上国观念

该高考历史试题以1884年和1885年中法条约谈判的历史事件为背景,考查列强的侵华、晚清外交政策的变化,要求学生对晚清外交政策及其背后的国家利益考量有所认识。题目旨在检测学生的历史分析能力和对历史背景的深入了解,同时要求学生具备批判性思维和历史素养,以更好地理解和评价历史事件。

B 清政府与法国进行条约谈判本身,就说明它并没有完全拒绝融入国际社会

C 事实上清政府通过这一行为无法有效遏制边疆危机

D 虽然清政府在某些方面可能仍持有天朝上国观念,但题目中的描述更多体现的是对西方强权的抵制,而非固守天朝上国观念

中外历史纲要(上)第16课所述:“1885年3月,清军在冯子材率领下取得镇南关大捷,法军败退,法国内阁因此倒台。这时清廷下达停战令。6月,李鸿章与法国驻华公使签订了中法《越南条款》,承认法国占领越南。”

[答案] A

思考:

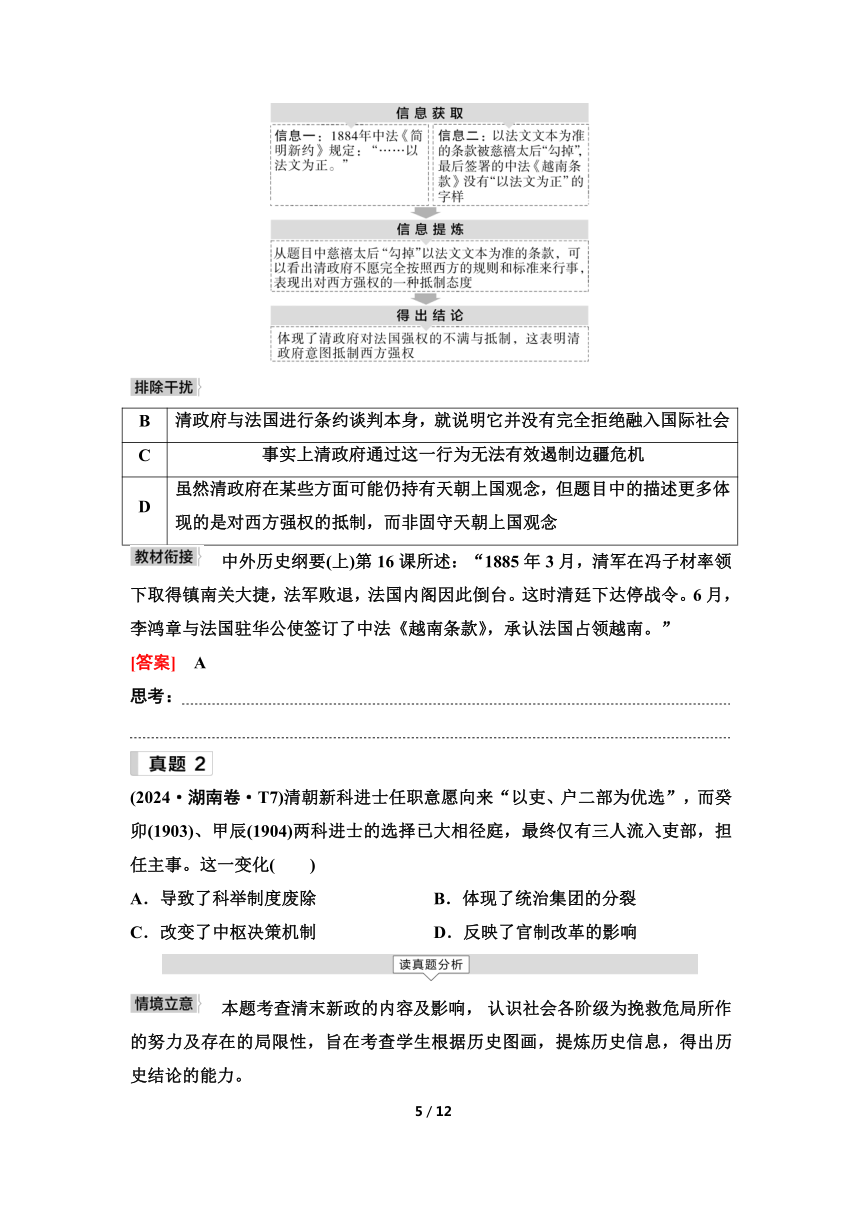

(2024·湖南卷·T7)清朝新科进士任职意愿向来“以吏、户二部为优选”,而癸卯(1903)、甲辰(1904)两科进士的选择已大相径庭,最终仅有三人流入吏部,担任主事。这一变化( )

A.导致了科举制度废除 B.体现了统治集团的分裂

C.改变了中枢决策机制 D.反映了官制改革的影响

本题考查清末新政的内容及影响, 认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性,旨在考查学生根据历史图画,提炼历史信息,得出历史结论的能力。

A 科举制度的废除是在1905年,而且是由多种复杂因素的综合作用,不仅仅是因为进士任职意愿的变化

B 进士任职选择的变化,并不能直接推断出统治集团的分裂

C 题目中讨论的是进士的任职意愿变化,并没有涉及中枢决策机制的具体改变

中外历史纲要(上)第18课所述:“1901年初,遭受重挫的清政府也试图通过‘新政’进行‘自救’,在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列改革。‘新政’的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。”历史纵横“清末新政”内容:“清末新政主要包括下列内容:改革官制,改总理衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构。”

[答案] D

(2024·全国新课标卷·T6)下表是清末新军第九镇、第八镇及第二十一协军官的来源构成。这可用于说明新军( )

类别 部别 国内学生 留学生 士人 行伍 总计

第九镇(驻江宁) 340 15 272 87 714

第八镇(驻湖北) 154 12 497 23 686

第二十一协(驻湖北) 53 4 73 3 133

总计 547 31 842 113 1 533

A.抵制了列强入侵 B.导致了军阀势力扩大

C.引发了军阀混战 D.助推了民主革命发展

以清末新军军官的来源构成为切入点,本题考查清末新政的内容及影响, 考查学

生的历史分析和理解能力,要求学生具备对历史事件的深入理解和批判性思考的素养。

A 表格中仅显示了军官的来源构成,没有直接提及与列强入侵的关系

B 表格中的数据主要展示了军官的来源,而不是军阀势力的形成或扩大

C 军阀混战是一个复杂的历史现象,不能简单地从军官的来源构成中推断出来

中外历史纲要(上)第18课所述:“1911年10月10日晚,革命力量雄厚的新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。随后,新军其他各部的士兵纷纷响应,起义军很快控制了武汉三镇,并成立湖北军政府,推黎元洪为都督。武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立。”

[答案] D

(2024·黑吉辽卷·T6)1878年,左宗棠上《复陈新疆情形折》,建议在新疆广设义塾,教授汉文,使民众“略识字义”,“征收所用券票,其户民数目,汉文居中,旁行兼注回字,令户民易晓”。这一建议旨在( )

A.改革税收制度 B.改进教育方法

C.增强国家认同 D.引导社会风尚

以左宗棠收复新疆措施为切入点,本题考查国家认同和铸牢中华民族共同体,考查学生的历史分析和理解能力,要求学生具备对历史事件的深入理解和批判性思考的素养。

A 材料没有涉及税收制度

B 材料反映的是教育内容,不是教育方法

D 材料没有涉及社会风尚

中外历史纲要(上)第16课所述:“1875年,清政府任命左宗棠为钦差大臣督办新疆军务,发兵新疆,1878年2月收复新疆南北两路。后来,清政府与俄国交涉,收回伊犁大部分地区。1884年,清政府在新疆地区正式建省,使西北边疆渡过了危机。”

[答案] C

思考:

(2024·广东卷·T8)从1911年12月7日起,上海某报连续刊载如图所示广告。据此可知,当时( )

A.民国政府奖励工商 B.封建习俗荡涤净尽

C.共和理念受到推崇 D.租界权益部分收回

该试题以1911年上海某报连续刊载的广告为背景,考查辛亥革命后社会文化变迁的内容,要求学生分析历史文献并结合时代背景进行推理判断,旨在检验学生的历史理解与分析能力,同时要求学生具备一定的历史文化素养和时代感知能力。

A 虽然民国政府确实有过奖励工商业的政策,但仅凭一则广告无法直接推断出这一点,因为这个广告本身并没有明确提及政府的政策,题目未提及民族企业生产力的提高

B “封建习俗荡涤净尽”的表述过于绝对

D 广告中并没有提及与租界权益相关的信息,因此这个选项与题目给出的信息无直接关联

中外历史纲要(上)第18课所述:“辛亥革命拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。这次革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体,传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放。”

[答案] C

(2024·江苏卷·T6)1850年,上海出现第一家专营进口棉布的商店,到1858年这类洋布店已有十五六家,以门市零售为主。1860年以后,内地商人纷纷到上海采购,上海洋布店转向以批发为主,实力大增。上海洋布店的发展反映出( )

A.政府鼓励兴办实业 B.外来经济因素逐渐渗入

C.内地棉纺织业发达 D.民族资本主义快速发展

本题聚焦于19世纪中叶上海因开埠而引发的经济变迁,考查近代经济结构的变动,考查学生对西方商品输入如何重塑中国市场的理解。学生需具备历史分析能力,能从洋布店数量增长及模式变化中,推断出西方经济势力对本土经济结构的冲击,体现出对近代中国受外来经济因素影响的历史分析能力和批判性思维,符合历史学科核心素养要求,需掌握近代中外经济交流的背景与影响。

A 清政府鼓励兴办实业是在甲午中日战争后

C “内地棉纺织业发达”材料未体现

D 19世纪60—70年代民族资本主义刚刚诞生,不是快速发展

中外历史纲要(上)第15课所述:“通过《天津条约》《北京条约》,英、法获取了割地、赔款、开放通商口岸以及内河航行权等大量权益。鸦片以‘洋药’名义纳税进口,实现了鸦片贸易合法化。……中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。”

[答案] B

(2024·甘肃卷·T6)19世纪70年代,英、日等国一方面以廉价棉纱倾销中国,另一方面从中国大量进口棉花,致使中国市场棉贵纱贱。到19世纪80年代,中国棉纱进口量与棉花出口量都大幅增加。纱进棉出的“纱花对流”现象加剧,这表明当时中国( )

A.民族企业生产力迅速提高 B.自给自足的自然经济解体

C.卷入国际分工和贸易格局 D.传统家庭手工业日渐兴盛

本题以19世纪中国与世界的贸易为背景,考查了当时中国经济格局的变化,要求学生分析“纱花对流”现象所反映的中国经济态势。旨在检验学生的历史分析能力,要求学生具备历史素养和全球视野。

A 中国民族企业刚刚起步不久,深受国际市场影响,“迅速提高”说法有误

B 鸦片战争后,自给自足的自然经济开始解体,但在近代史经济结构中仍占据主导地位

D 由于受到列强侵略和倾销商品的影响,传统家庭手工业逐渐破产

选择性必修2第8课所述:“第二次工业革命后,世界主要资本主义国家除输出商品和掠夺原材料外,还利用资本输出,牢牢地控制了落后国家的经济命脉,榨取大量财富。为了抢占更多的原料产地、销售市场和投资场所,主要资本主义国家掀起瓜分世界的狂潮。20世纪初,世界基本被瓜分完毕,亚非拉绝大多数国家和地区被迫加入资本主义世界经济体系,资本主义世界市场最终形成。”

[答案] C

1 / 12

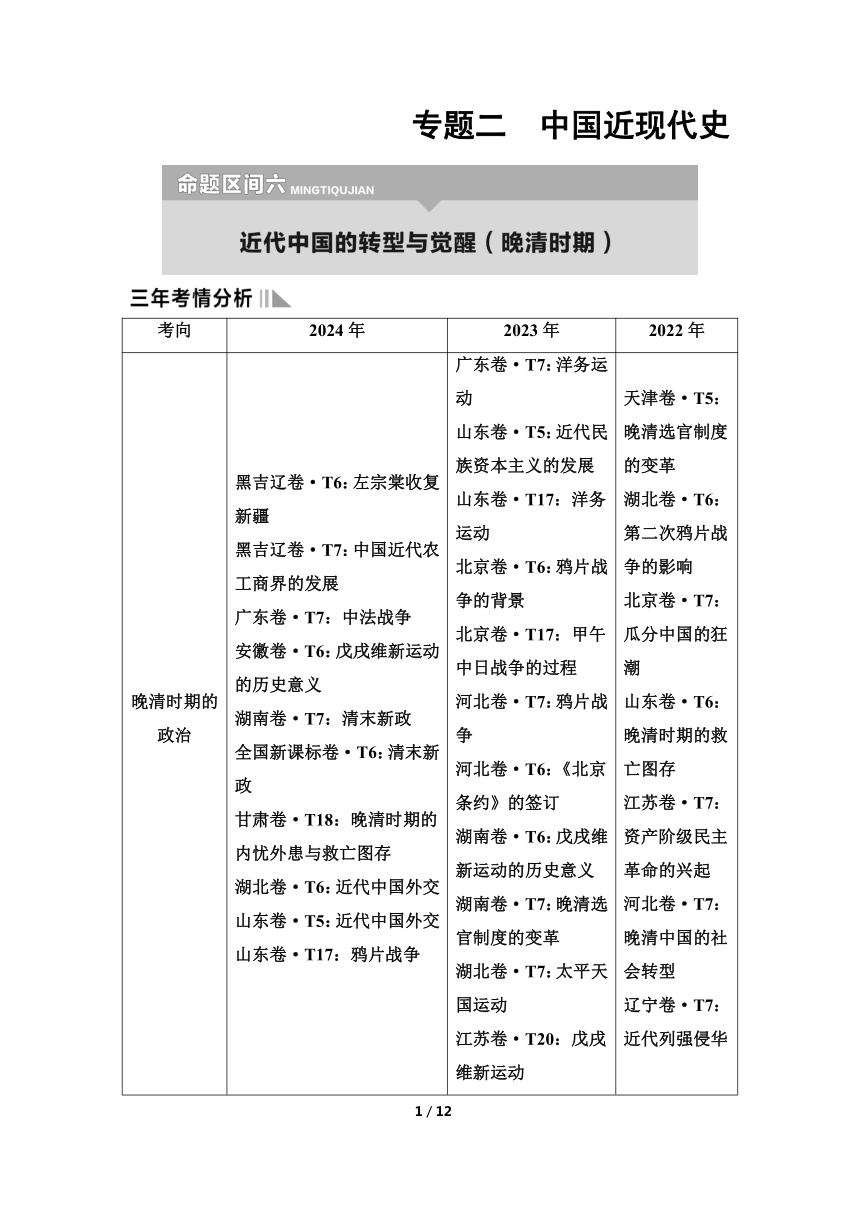

考向 2024年 2023年 2022年

晚清时期的政治 黑吉辽卷·T6:左宗棠收复新疆 黑吉辽卷·T7:中国近代农工商界的发展 广东卷·T7:中法战争 安徽卷·T6:戊戌维新运动的历史意义 湖南卷·T7:清末新政 全国新课标卷·T6:清末新政 甘肃卷·T18:晚清时期的内忧外患与救亡图存 湖北卷·T6:近代中国外交 山东卷·T5:近代中国外交 山东卷·T17:鸦片战争 广东卷·T7:洋务运动 山东卷·T5:近代民族资本主义的发展 山东卷·T17:洋务运动 北京卷·T6:鸦片战争的背景 北京卷·T17:甲午中日战争的过程 河北卷·T7:鸦片战争 河北卷·T6:《北京条约》的签订 湖南卷·T6:戊戌维新运动的历史意义 湖南卷·T7:晚清选官制度的变革 湖北卷·T7:太平天国运动 江苏卷·T20:戊戌维新运动 湖北卷·T6:近代中国法制与教化 湖北卷·T16:洋务运动 全国甲卷·T28:资产阶级民主革命 全国新课标卷·T29:清末新政 全国乙卷·T45:戊戌维新运动的历史意义 辽宁卷·T6:鸦片战争的影响 海南卷·T6:洋务运动 重庆卷·T7:瓜分中国的狂潮 福建卷·T20: 晚清时期的内忧外患与救亡图存 天津卷·T5:晚清选官制度的变革 湖北卷·T6:第二次鸦片战争的影响 北京卷·T7:瓜分中国的狂潮 山东卷·T6:晚清时期的救亡图存 江苏卷·T7:资产阶级民主革命的兴起 河北卷·T7:晚清中国的社会转型 辽宁卷·T7:近代列强侵华

晚清时期的经济 江苏卷·T6:鸦片战争后社会经济结构的变动 湖南卷·T8:社会生活新气象 甘肃卷·T6:中国近代商业贸易的变化 广东卷·T20:中国的工业化 重庆卷·T16:近代商业贸易的变化 山东卷·T5:民族工业的发展 辽宁卷·T19:民族工业的发展 全国甲卷·T29:民族资本主义初步发展 全国新课标卷·T30:民族工业的发展(表现) 全国乙卷·T28:中国近代商业贸易的变化 福建卷·T6:中国近代商业贸易的变化 江苏卷·T6:中国近代商业贸易的变化 重庆卷·T7:《马关条约》与中国市场 广东卷·T6:洋务运动

晚清时期的文化 北京卷·T20:中华优秀传统文化的内涵及特点 山东卷·T17:对洋务运动的评价 江苏卷·T17:欧洲殖民者对中国的文化侵略 广东卷·T8:近代中国学校的发展 1月浙江卷·T10:中体西用 6月浙江卷·T10:严复与《天演论》 北京卷·T6:开眼看世界

命题特点 1.列强侵华是近年高考中频考点,命题方式以选择题为主;多利用政府公文、新闻报道、漫画、第三方看法创设学习情境 2.中国的救亡运动和思想解放是高考高频考点,选择题、非选择题均有较多涉及,尤其重视对洋务运动、戊戌变法的考查。多利用第一手史料如时人文章、看法、公文创设学习情境、社会情境,同时利用新材料作为时代背景进行考查

命题趋向 1.从时空坐标、历史理解的角度考查列强侵华战争对中国的影响,特别是对中国民族工业发展的影响和启示 2.从家国情怀的视角考查中国近代学习西方的历程与特点 3.各阶层的救亡努力及思想解放是命题的重点 4.通过经济结构变动和中国近代化的艰难起步,考查社会进步和唯物史观;经济史考查大题的可能性变大

命题关键词 夷夏观念、经济结构变动、社会转型、半殖民地化、宗藩体制、商品输出、资本输出、租借地与势力范围、瓜分狂潮、开眼看世界、《天朝田亩制度》《资政新篇》、洋务运动、维新思潮、思想启蒙、君主立宪、编练新军、预备立宪、“皇族内阁”、新式学堂、癸卯学制、文官考试、京师同文馆、晚清自救

(2024·广东卷·T7)1884年中法《简明新约》规定:“此约缮中法文各两份,各执一份为据,应按公法通例,以法文为正。”1885年续谈正式约章时,以法文文本为准的条款被慈禧太后“勾掉”,最后签署的中法《越南条款》没有“以法文为正”字样。这表明清政府( )

A.意图抵制西方强权 B.拒绝融入国际社会

C.有效遏制边疆危机 D.固守天朝上国观念

该高考历史试题以1884年和1885年中法条约谈判的历史事件为背景,考查列强的侵华、晚清外交政策的变化,要求学生对晚清外交政策及其背后的国家利益考量有所认识。题目旨在检测学生的历史分析能力和对历史背景的深入了解,同时要求学生具备批判性思维和历史素养,以更好地理解和评价历史事件。

B 清政府与法国进行条约谈判本身,就说明它并没有完全拒绝融入国际社会

C 事实上清政府通过这一行为无法有效遏制边疆危机

D 虽然清政府在某些方面可能仍持有天朝上国观念,但题目中的描述更多体现的是对西方强权的抵制,而非固守天朝上国观念

中外历史纲要(上)第16课所述:“1885年3月,清军在冯子材率领下取得镇南关大捷,法军败退,法国内阁因此倒台。这时清廷下达停战令。6月,李鸿章与法国驻华公使签订了中法《越南条款》,承认法国占领越南。”

[答案] A

思考:

(2024·湖南卷·T7)清朝新科进士任职意愿向来“以吏、户二部为优选”,而癸卯(1903)、甲辰(1904)两科进士的选择已大相径庭,最终仅有三人流入吏部,担任主事。这一变化( )

A.导致了科举制度废除 B.体现了统治集团的分裂

C.改变了中枢决策机制 D.反映了官制改革的影响

本题考查清末新政的内容及影响, 认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性,旨在考查学生根据历史图画,提炼历史信息,得出历史结论的能力。

A 科举制度的废除是在1905年,而且是由多种复杂因素的综合作用,不仅仅是因为进士任职意愿的变化

B 进士任职选择的变化,并不能直接推断出统治集团的分裂

C 题目中讨论的是进士的任职意愿变化,并没有涉及中枢决策机制的具体改变

中外历史纲要(上)第18课所述:“1901年初,遭受重挫的清政府也试图通过‘新政’进行‘自救’,在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列改革。‘新政’的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。”历史纵横“清末新政”内容:“清末新政主要包括下列内容:改革官制,改总理衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构。”

[答案] D

(2024·全国新课标卷·T6)下表是清末新军第九镇、第八镇及第二十一协军官的来源构成。这可用于说明新军( )

类别 部别 国内学生 留学生 士人 行伍 总计

第九镇(驻江宁) 340 15 272 87 714

第八镇(驻湖北) 154 12 497 23 686

第二十一协(驻湖北) 53 4 73 3 133

总计 547 31 842 113 1 533

A.抵制了列强入侵 B.导致了军阀势力扩大

C.引发了军阀混战 D.助推了民主革命发展

以清末新军军官的来源构成为切入点,本题考查清末新政的内容及影响, 考查学

生的历史分析和理解能力,要求学生具备对历史事件的深入理解和批判性思考的素养。

A 表格中仅显示了军官的来源构成,没有直接提及与列强入侵的关系

B 表格中的数据主要展示了军官的来源,而不是军阀势力的形成或扩大

C 军阀混战是一个复杂的历史现象,不能简单地从军官的来源构成中推断出来

中外历史纲要(上)第18课所述:“1911年10月10日晚,革命力量雄厚的新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。随后,新军其他各部的士兵纷纷响应,起义军很快控制了武汉三镇,并成立湖北军政府,推黎元洪为都督。武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立。”

[答案] D

(2024·黑吉辽卷·T6)1878年,左宗棠上《复陈新疆情形折》,建议在新疆广设义塾,教授汉文,使民众“略识字义”,“征收所用券票,其户民数目,汉文居中,旁行兼注回字,令户民易晓”。这一建议旨在( )

A.改革税收制度 B.改进教育方法

C.增强国家认同 D.引导社会风尚

以左宗棠收复新疆措施为切入点,本题考查国家认同和铸牢中华民族共同体,考查学生的历史分析和理解能力,要求学生具备对历史事件的深入理解和批判性思考的素养。

A 材料没有涉及税收制度

B 材料反映的是教育内容,不是教育方法

D 材料没有涉及社会风尚

中外历史纲要(上)第16课所述:“1875年,清政府任命左宗棠为钦差大臣督办新疆军务,发兵新疆,1878年2月收复新疆南北两路。后来,清政府与俄国交涉,收回伊犁大部分地区。1884年,清政府在新疆地区正式建省,使西北边疆渡过了危机。”

[答案] C

思考:

(2024·广东卷·T8)从1911年12月7日起,上海某报连续刊载如图所示广告。据此可知,当时( )

A.民国政府奖励工商 B.封建习俗荡涤净尽

C.共和理念受到推崇 D.租界权益部分收回

该试题以1911年上海某报连续刊载的广告为背景,考查辛亥革命后社会文化变迁的内容,要求学生分析历史文献并结合时代背景进行推理判断,旨在检验学生的历史理解与分析能力,同时要求学生具备一定的历史文化素养和时代感知能力。

A 虽然民国政府确实有过奖励工商业的政策,但仅凭一则广告无法直接推断出这一点,因为这个广告本身并没有明确提及政府的政策,题目未提及民族企业生产力的提高

B “封建习俗荡涤净尽”的表述过于绝对

D 广告中并没有提及与租界权益相关的信息,因此这个选项与题目给出的信息无直接关联

中外历史纲要(上)第18课所述:“辛亥革命拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。这次革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体,传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放。”

[答案] C

(2024·江苏卷·T6)1850年,上海出现第一家专营进口棉布的商店,到1858年这类洋布店已有十五六家,以门市零售为主。1860年以后,内地商人纷纷到上海采购,上海洋布店转向以批发为主,实力大增。上海洋布店的发展反映出( )

A.政府鼓励兴办实业 B.外来经济因素逐渐渗入

C.内地棉纺织业发达 D.民族资本主义快速发展

本题聚焦于19世纪中叶上海因开埠而引发的经济变迁,考查近代经济结构的变动,考查学生对西方商品输入如何重塑中国市场的理解。学生需具备历史分析能力,能从洋布店数量增长及模式变化中,推断出西方经济势力对本土经济结构的冲击,体现出对近代中国受外来经济因素影响的历史分析能力和批判性思维,符合历史学科核心素养要求,需掌握近代中外经济交流的背景与影响。

A 清政府鼓励兴办实业是在甲午中日战争后

C “内地棉纺织业发达”材料未体现

D 19世纪60—70年代民族资本主义刚刚诞生,不是快速发展

中外历史纲要(上)第15课所述:“通过《天津条约》《北京条约》,英、法获取了割地、赔款、开放通商口岸以及内河航行权等大量权益。鸦片以‘洋药’名义纳税进口,实现了鸦片贸易合法化。……中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。”

[答案] B

(2024·甘肃卷·T6)19世纪70年代,英、日等国一方面以廉价棉纱倾销中国,另一方面从中国大量进口棉花,致使中国市场棉贵纱贱。到19世纪80年代,中国棉纱进口量与棉花出口量都大幅增加。纱进棉出的“纱花对流”现象加剧,这表明当时中国( )

A.民族企业生产力迅速提高 B.自给自足的自然经济解体

C.卷入国际分工和贸易格局 D.传统家庭手工业日渐兴盛

本题以19世纪中国与世界的贸易为背景,考查了当时中国经济格局的变化,要求学生分析“纱花对流”现象所反映的中国经济态势。旨在检验学生的历史分析能力,要求学生具备历史素养和全球视野。

A 中国民族企业刚刚起步不久,深受国际市场影响,“迅速提高”说法有误

B 鸦片战争后,自给自足的自然经济开始解体,但在近代史经济结构中仍占据主导地位

D 由于受到列强侵略和倾销商品的影响,传统家庭手工业逐渐破产

选择性必修2第8课所述:“第二次工业革命后,世界主要资本主义国家除输出商品和掠夺原材料外,还利用资本输出,牢牢地控制了落后国家的经济命脉,榨取大量财富。为了抢占更多的原料产地、销售市场和投资场所,主要资本主义国家掀起瓜分世界的狂潮。20世纪初,世界基本被瓜分完毕,亚非拉绝大多数国家和地区被迫加入资本主义世界经济体系,资本主义世界市场最终形成。”

[答案] C

1 / 12

同课章节目录