3 命题区间七 近代中国的抗争与探索(民国时期)-【中国近现代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 3 命题区间七 近代中国的抗争与探索(民国时期)-【中国近现代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

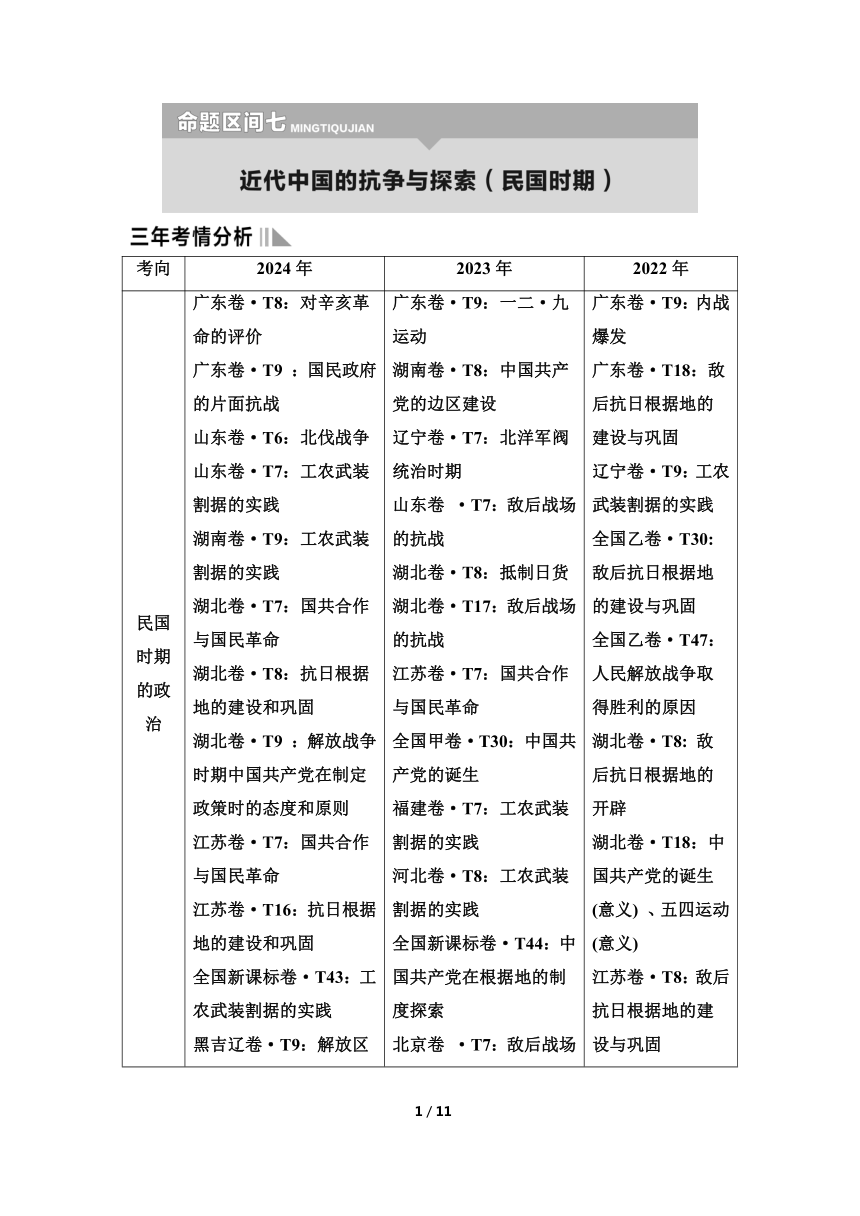

考向 2024年 2023年 2022年

民国时期的政治 广东卷·T8:对辛亥革命的评价 广东卷·T9 :国民政府的片面抗战 山东卷·T6:北伐战争 山东卷·T7:工农武装割据的实践 湖南卷·T9:工农武装割据的实践 湖北卷·T7:国共合作与国民革命 湖北卷·T8:抗日根据地的建设和巩固 湖北卷·T9 :解放战争时期中国共产党在制定政策时的态度和原则 江苏卷·T7:国共合作与国民革命 江苏卷·T16:抗日根据地的建设和巩固 全国新课标卷·T43:工农武装割据的实践 黑吉辽卷·T9:解放区土地改革 甘肃卷·T7:北洋军阀统治时期的政治 甘肃卷·T8: 抗日根据地的建设和巩固 广东卷·T9:一二·九运动 湖南卷·T8:中国共产党的边区建设 辽宁卷·T7:北洋军阀统治时期 山东卷 ·T7:敌后战场的抗战 湖北卷·T8:抵制日货 湖北卷·T17:敌后战场的抗战 江苏卷·T7:国共合作与国民革命 全国甲卷·T30:中国共产党的诞生 福建卷·T7:工农武装割据的实践 河北卷·T8:工农武装割据的实践 全国新课标卷·T44:中国共产党在根据地的制度探索 北京卷 ·T7:敌后战场的抗战 广东卷·T9:内战爆发 广东卷·T18:敌后抗日根据地的建设与巩固 辽宁卷·T9:工农武装割据的实践 全国乙卷·T30: 敌后抗日根据地的建设与巩固 全国乙卷·T47:人民解放战争取得胜利的原因 湖北卷·T8: 敌后抗日根据地的开辟 湖北卷·T18:中国共产党的诞生(意义) 、五四运动(意义) 江苏卷·T8:敌后抗日根据地的建设与巩固 山东卷·T7: 敌后抗日根据地的建设与巩固 全国甲卷·T30: 敌后抗日根据地的建设与巩固 湖南卷·T8: 敌后抗日根据地的建设与巩固 北京卷·T8:重庆政治协商会议 北京卷·T17:开辟井冈山道路

民国时期的经济 山东卷·T18:城市化的演进(鸦片战争后)、中国的工业化 湖北卷·T8:中国民族资本主义的发展 全国新课标卷·T30:民国时期民族资本主义的发展 重庆卷·T17:国民政府初期经济的发展 河北卷·T8:“以战养战”

民国时期的文化 北京卷·T20:中华优秀传统文化的内涵、中华优秀传统文化的特点和价值 安徽卷·T7:马克思主义的传播 黑吉辽卷·T8:南京国民政府的思想统治 山东卷·T6:新文化运动 全国乙卷·T29:马克思主义在中国的传播 河北卷·T20:马克思主义在中国的传播 湖南卷·T18:马克思主义在中国的传播 海南卷·T7:文化认同 山东卷·T17:马克思主义在中国的传播 河北卷·T18:中华优秀传统文化的特点和价值 辽宁卷·T8:五四运动

命题特点 1.北洋军阀统治时期的政治、经济与文化是高考高频考点,以选择题为主,部分省份也出现非选择题,多利用民族资本主义发展的相关经济数据、文献等史料创设情境 2.五四运动与中国共产党的诞生是高频考点,以选择题为主,多考查马克思主义的传播、国共合作等,考查中国共产党的成长历程,重点落脚在对考生历史解释素养的考查上 3.中国共产党对农村革命根据地的经济建设和政权建设是考查重点,多强调中国共产党对群众工作的重视 4.敌后抗日根据地的抗战是考题集中区域,多考查中国共产党团结领导全民族抗战。解放战争时期中国共产党的政策等是考查重点,强调时代背景下中国共产党举措的重大意义

命题趋向 1.从唯物史观、历史解释的角度考查民国初年政党政治失败的原因。大题命题的重点内容是北洋军阀时期的政治、经济、文化,命题频率有逐渐增加趋势 2.从时空坐标、历史理解的角度考查中国共产党从幼稚走向成熟的历程 3.从唯物史观、历史解释的角度考查工农武装割据理论和农村包围城市革命道路 4.从家国情怀的角度理解中国共产党的革命精神 5.中国共产党领导的新民主主义革命是考查的持久热点,认清党的领导是历史形成的这一基本国情 6.通过抗日战争及胜利、解放战争及胜利等,考查民族独立的重要、民族复兴和自信、家国情怀、国际合作、群众路线、国家治理等

命题关键词 三民主义、武昌起义、《中华民国临时约法》、民主共和、责任内阁、“府院之争”、实业救国、短暂春天、民族意识、民主与科学、文学革命、社会主义思想、五四运动、中国共产党成立、民主革命纲领、新民主主义革命、新三民主义、革命统一战线、国民革命、三大政策、北伐、宁汉合流、“改旗易帜”、《训政纲领》、“改订新约”、法币改革、关税自主、民族工业的发展,南昌起义、八七会议、秋收起义、土地革命、“工农武装割据”政权建设、反“围剿”斗争、红军长征、井冈山革命根据地、古田会议、“左”倾错误、遵义会议、局部抗战、九一八事变、“攘外必先安内”、西安事变、“八一宣言”、瓦窑堡会议、南京大屠杀,全国抗战、正面战场、敌后战场、洛川会议、减租减息政策、“三三制”原则、中共七大、十四年抗战、“双十协定”、重庆政协会议、中共七届二中全会、北平谈判、渡江战役、新民主主义革命胜利

(2024·湖南卷·T8)下图为1912年刊登在《时报附刊之画报》上的一则留声机广告,配文为“世界进步——留声器授课”。这反映出( )

A.西方商品挤占国货市场 B.西方文化入侵方式更加隐蔽

C.商业营销迎合启蒙需求 D.新型授课手段广受大众欢迎

本题以20世纪初期中国与世界贸易为背景,考查辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义。学生需要具备扎实的历史知识储备,理解并关注历史事件背后的深层含义,具有独立思考和总结历史规律的能力。

A 材料没有交代留声机是中国自己生产的还是西方销往中国的

B 本题中的广告营销、留声机授课,没交代主体是中国人还是西方人,也不涉及价值观或意识形态导向,是比较中性的表达

D 材料没有明确指出这种新型授课手段已经“广受大众欢迎”

中外历史纲要(上)第 18课所述“辛亥革命拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。这次革命……推动了中华民族思想解放,促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化”。

[答案] C

(2024·北京卷·T8)1920年,在上海的共产党早期组织领导下,上海机器工会成立。与此同时,陈独秀主编的《劳动界》也发文指出,“神圣不可侵犯的工人,竟被资本家压迫了!真是可恼!我们此时应当要去抵抗他,我们此时就应该要有团体”。这说明( )

A.发动工人运动是中国共产党独创的斗争形式

B.成立工人组织符合当时革命斗争的实际需要

C.“劳工神圣”成为当时中国社会的共识

D.建立工会是开展国民革命的重要内容

本题以上海机器工会的成立和《劳动界》的文章内容为切入点,考查的是共产党早期组织领导下的工人运动和宣传工作,旨在考查学生对历史材料的理解和分析能力,同时也要求学生具备一定的历史文化素养和时代感知能力。

A 1920年中国共产党尚未成立,且发动工人运动并不是中国共产党独创的斗争形式,工人运动在世界各地都有发生,且形式多样

C 材料中虽然引用了“神圣不可侵犯的工人”这样的表述,但并未说明“劳工神圣”已成为当时中国社会的共识,且此项表述不符合史实

D 国民革命主要发生在1924年至1927年,与材料时间不符

中外历史纲要(上)第20课所述“五四运动……是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动。它推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党成立做了思想上干部上的准备,为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件”。

[答案] B

(2024·山东卷·T6)1926年1月,吴玉章在广州国民党二大期间的一次答词中说:民国元年的革命虽然成功,但所主张的不过是18世纪法国式的革命,“拿百年前的旧方法,应付现在的新环境,当然是走不通的”。他强调的是( )

A.工农群众的革命主力军作用 B.创新革命理论的紧迫性

C.需要吸取法国大革命的教训 D.推进国民革命的必要性

本题以1926年1月,吴玉章在广州国民党二大期间的一次答词为情境,考查推进国民革命的重要性,要求学生具备识别历史关键词反映的时代背景与核心理念的能力。

A 材料强调辛亥革命的经验不适用于1926年的中国革命形势,需要有新的革命策略,未涉及谁是革命主力军的表述

B 材料强调辛亥革命的成功经验不适用于1926年的中国革命形势,现在是新环境,要采用新方法,未涉及创新革命理论的紧迫性

C 材料强调辛亥革命与18世纪法国大革命的共通之处,强调辛亥革命的经验不适用于1926年的中国革命形势,未涉及法国大革命不足的表述,也未涉及吸取其教训的表述

中外历史纲要(上)第20课所述“1924年1月,在共产党人的参加与帮助下,孙中山在广州主持召开了中国国民党第一次全国代表大会,提出了新三民主义的主张。大会实际上通过了联俄、联共、扶助农工三大政策,第一次国共合作正式形成”。

[答案] D

(2024·湖北卷·T8)大学生杨静远曾坚持“我一个学文学的,对政治根本不发生兴趣”。1944年豫湘桂战役后,她开始意识到“国家真是每个人的”,决意“要把自己献给我的国家”,主动了解中共政纲,进而走上革命道路。杨静远的转变折射出( )

A.全民族抗日救亡运动高涨 B.中共中流砥柱作用得到认可

C.国民党政权深陷统治危机 D.和平建国成为人民共同愿望

本题以1944年豫湘桂战役后大学生杨静远思想转变为例,考查中国共产党抗战时起到中流砥柱的作用。本题旨在测试学生分析历史事件对个体观念影响的能力,要求学生具备从个人经历洞察宏观历史趋势的素养,理解重大事件如何促使普通人反思国家命运,以及中国共产党的主张在知识分子中传播的意义。

A 1935年一二·九运动后,全民族抗日救亡运动就走向了高涨,这与题干时间不符

C 题干所述为青年学生为中国共产党的抗日行动所感染,从而倾向革命,主旨是青年学生杨静远的政治倾向发生的变化,而不是国民党政权的统治危机

D 1944年豫湘桂战役是国民党正面战场的大溃败,当时抗日战争尚未进入战略反攻,和平建国还不是国人关注的焦点

中外历史纲要(上)第23课所述“在全民族团结抗战中,中国共产党始终坚持抗日民族统一战线,发挥了中流砥柱的作用。人民军队发展到约132万,建立了19块根据地,解放了近1亿人口,收复了100万平方千米的失地”。

[答案] B

(2024·黑吉辽卷·T8)1930年,南京国民政府明令废止旧历,以阳历为“国历”,将旧历节日“改用国历月日计算”。然而,阳历节日只有机关学校“遵依中央,放假休憩”,旧历节日期间,街市仍分外热闹,乡下百姓更表示“头可杀,旧年非过不可”。这体现出( )

A.科学知识与迷信观念的博弈

B.城市新风与乡村旧俗的对立

C.工业文明与农耕社会的碰撞

D.政府政策与民间传统的冲突

本题以民国历法为切入点,考查了民国时期的社会生活,旨在考查学生理解和评价历史现象的能力。

A 题干没有体现出科学知识与迷信的博弈,仅涉及在日历方面到底采用阳历还是旧历的问题,二者不是同一范畴

B 城市新风与乡村旧俗对立的说法不符合史实,且题干也并未提到城乡之间的差异,而是政府机关学校等与民间百姓之间的差异

C 旧历在民间流行是由于传统习惯力量导致,并不体现工业文明与农业文明的碰撞

中外历史纲要(上)第19课所述“建立共和政体是中国历史上破天荒的大事,民众日常生活也出现了种种新气象。南京临时政府致力于社会生活方面的除旧布新,宣布改用阳历,颁布剪发辫、易服饰和废止缠足的法律;还颁布法令,革除‘大人’‘老爷’等清朝官场的称呼。越来越多的人认识到过去的陈规陋习不符合时代潮流,应接受文明开化的新习俗、新风尚”。

[答案] D

(2024·安徽卷·T7)1921年4月,《新青年》刊文指出,虽然马克思、恩格斯“是近世科学的社会主义之始祖”,有许多独具慧眼的见解,但“我们对于古人的学说,当参照现在的情形,加以考虑,断不可一味盲从,做出那‘孔趋亦趋,孔步亦步’的样子”。由此可见,当时知识界已关注到( )

A.革命理论传播的广泛性

B.儒家传统文化的包容性

C.民主主义革命的阶段性

D.社会主义学说的实践性

本题考查的背景是1921年的中国知识界对社会主义理论的态度,考查的内容是马克思主义的传播,旨在考查学生的历史分析和理解能力,要求学生具备批判性思维和历史知识综合运用的素养。

A 材料没有涉及“革命理论”,“广泛性”更没有依据

B 材料说的是马克思主义,未涉及儒家文化的特点

C 材料没有涉及中国民主主义革命的阶段性

选择性必修3第2课所述“俄国十月社会主义革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播”。

[答案] D

思考:

1 / 11

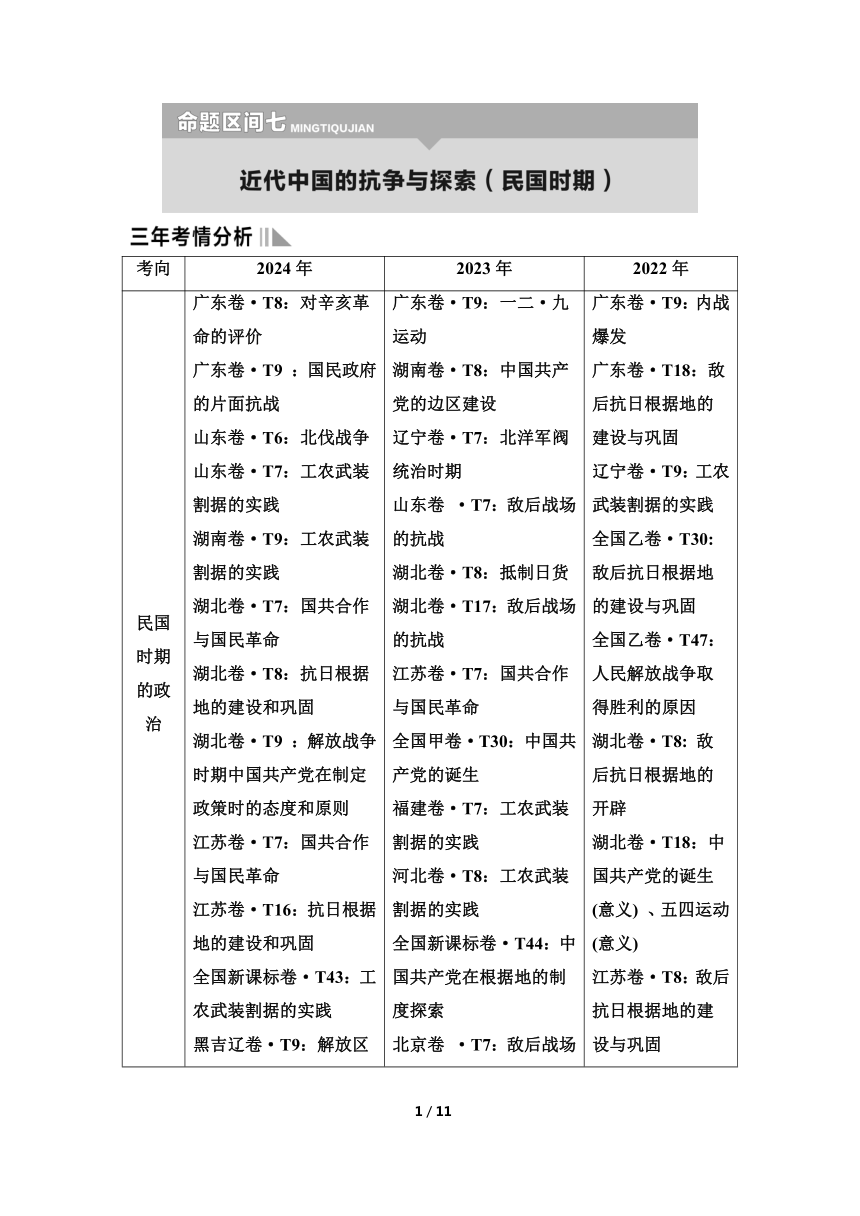

民国时期的政治 广东卷·T8:对辛亥革命的评价 广东卷·T9 :国民政府的片面抗战 山东卷·T6:北伐战争 山东卷·T7:工农武装割据的实践 湖南卷·T9:工农武装割据的实践 湖北卷·T7:国共合作与国民革命 湖北卷·T8:抗日根据地的建设和巩固 湖北卷·T9 :解放战争时期中国共产党在制定政策时的态度和原则 江苏卷·T7:国共合作与国民革命 江苏卷·T16:抗日根据地的建设和巩固 全国新课标卷·T43:工农武装割据的实践 黑吉辽卷·T9:解放区土地改革 甘肃卷·T7:北洋军阀统治时期的政治 甘肃卷·T8: 抗日根据地的建设和巩固 广东卷·T9:一二·九运动 湖南卷·T8:中国共产党的边区建设 辽宁卷·T7:北洋军阀统治时期 山东卷 ·T7:敌后战场的抗战 湖北卷·T8:抵制日货 湖北卷·T17:敌后战场的抗战 江苏卷·T7:国共合作与国民革命 全国甲卷·T30:中国共产党的诞生 福建卷·T7:工农武装割据的实践 河北卷·T8:工农武装割据的实践 全国新课标卷·T44:中国共产党在根据地的制度探索 北京卷 ·T7:敌后战场的抗战 广东卷·T9:内战爆发 广东卷·T18:敌后抗日根据地的建设与巩固 辽宁卷·T9:工农武装割据的实践 全国乙卷·T30: 敌后抗日根据地的建设与巩固 全国乙卷·T47:人民解放战争取得胜利的原因 湖北卷·T8: 敌后抗日根据地的开辟 湖北卷·T18:中国共产党的诞生(意义) 、五四运动(意义) 江苏卷·T8:敌后抗日根据地的建设与巩固 山东卷·T7: 敌后抗日根据地的建设与巩固 全国甲卷·T30: 敌后抗日根据地的建设与巩固 湖南卷·T8: 敌后抗日根据地的建设与巩固 北京卷·T8:重庆政治协商会议 北京卷·T17:开辟井冈山道路

民国时期的经济 山东卷·T18:城市化的演进(鸦片战争后)、中国的工业化 湖北卷·T8:中国民族资本主义的发展 全国新课标卷·T30:民国时期民族资本主义的发展 重庆卷·T17:国民政府初期经济的发展 河北卷·T8:“以战养战”

民国时期的文化 北京卷·T20:中华优秀传统文化的内涵、中华优秀传统文化的特点和价值 安徽卷·T7:马克思主义的传播 黑吉辽卷·T8:南京国民政府的思想统治 山东卷·T6:新文化运动 全国乙卷·T29:马克思主义在中国的传播 河北卷·T20:马克思主义在中国的传播 湖南卷·T18:马克思主义在中国的传播 海南卷·T7:文化认同 山东卷·T17:马克思主义在中国的传播 河北卷·T18:中华优秀传统文化的特点和价值 辽宁卷·T8:五四运动

命题特点 1.北洋军阀统治时期的政治、经济与文化是高考高频考点,以选择题为主,部分省份也出现非选择题,多利用民族资本主义发展的相关经济数据、文献等史料创设情境 2.五四运动与中国共产党的诞生是高频考点,以选择题为主,多考查马克思主义的传播、国共合作等,考查中国共产党的成长历程,重点落脚在对考生历史解释素养的考查上 3.中国共产党对农村革命根据地的经济建设和政权建设是考查重点,多强调中国共产党对群众工作的重视 4.敌后抗日根据地的抗战是考题集中区域,多考查中国共产党团结领导全民族抗战。解放战争时期中国共产党的政策等是考查重点,强调时代背景下中国共产党举措的重大意义

命题趋向 1.从唯物史观、历史解释的角度考查民国初年政党政治失败的原因。大题命题的重点内容是北洋军阀时期的政治、经济、文化,命题频率有逐渐增加趋势 2.从时空坐标、历史理解的角度考查中国共产党从幼稚走向成熟的历程 3.从唯物史观、历史解释的角度考查工农武装割据理论和农村包围城市革命道路 4.从家国情怀的角度理解中国共产党的革命精神 5.中国共产党领导的新民主主义革命是考查的持久热点,认清党的领导是历史形成的这一基本国情 6.通过抗日战争及胜利、解放战争及胜利等,考查民族独立的重要、民族复兴和自信、家国情怀、国际合作、群众路线、国家治理等

命题关键词 三民主义、武昌起义、《中华民国临时约法》、民主共和、责任内阁、“府院之争”、实业救国、短暂春天、民族意识、民主与科学、文学革命、社会主义思想、五四运动、中国共产党成立、民主革命纲领、新民主主义革命、新三民主义、革命统一战线、国民革命、三大政策、北伐、宁汉合流、“改旗易帜”、《训政纲领》、“改订新约”、法币改革、关税自主、民族工业的发展,南昌起义、八七会议、秋收起义、土地革命、“工农武装割据”政权建设、反“围剿”斗争、红军长征、井冈山革命根据地、古田会议、“左”倾错误、遵义会议、局部抗战、九一八事变、“攘外必先安内”、西安事变、“八一宣言”、瓦窑堡会议、南京大屠杀,全国抗战、正面战场、敌后战场、洛川会议、减租减息政策、“三三制”原则、中共七大、十四年抗战、“双十协定”、重庆政协会议、中共七届二中全会、北平谈判、渡江战役、新民主主义革命胜利

(2024·湖南卷·T8)下图为1912年刊登在《时报附刊之画报》上的一则留声机广告,配文为“世界进步——留声器授课”。这反映出( )

A.西方商品挤占国货市场 B.西方文化入侵方式更加隐蔽

C.商业营销迎合启蒙需求 D.新型授课手段广受大众欢迎

本题以20世纪初期中国与世界贸易为背景,考查辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义。学生需要具备扎实的历史知识储备,理解并关注历史事件背后的深层含义,具有独立思考和总结历史规律的能力。

A 材料没有交代留声机是中国自己生产的还是西方销往中国的

B 本题中的广告营销、留声机授课,没交代主体是中国人还是西方人,也不涉及价值观或意识形态导向,是比较中性的表达

D 材料没有明确指出这种新型授课手段已经“广受大众欢迎”

中外历史纲要(上)第 18课所述“辛亥革命拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。这次革命……推动了中华民族思想解放,促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化”。

[答案] C

(2024·北京卷·T8)1920年,在上海的共产党早期组织领导下,上海机器工会成立。与此同时,陈独秀主编的《劳动界》也发文指出,“神圣不可侵犯的工人,竟被资本家压迫了!真是可恼!我们此时应当要去抵抗他,我们此时就应该要有团体”。这说明( )

A.发动工人运动是中国共产党独创的斗争形式

B.成立工人组织符合当时革命斗争的实际需要

C.“劳工神圣”成为当时中国社会的共识

D.建立工会是开展国民革命的重要内容

本题以上海机器工会的成立和《劳动界》的文章内容为切入点,考查的是共产党早期组织领导下的工人运动和宣传工作,旨在考查学生对历史材料的理解和分析能力,同时也要求学生具备一定的历史文化素养和时代感知能力。

A 1920年中国共产党尚未成立,且发动工人运动并不是中国共产党独创的斗争形式,工人运动在世界各地都有发生,且形式多样

C 材料中虽然引用了“神圣不可侵犯的工人”这样的表述,但并未说明“劳工神圣”已成为当时中国社会的共识,且此项表述不符合史实

D 国民革命主要发生在1924年至1927年,与材料时间不符

中外历史纲要(上)第20课所述“五四运动……是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动。它推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党成立做了思想上干部上的准备,为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件”。

[答案] B

(2024·山东卷·T6)1926年1月,吴玉章在广州国民党二大期间的一次答词中说:民国元年的革命虽然成功,但所主张的不过是18世纪法国式的革命,“拿百年前的旧方法,应付现在的新环境,当然是走不通的”。他强调的是( )

A.工农群众的革命主力军作用 B.创新革命理论的紧迫性

C.需要吸取法国大革命的教训 D.推进国民革命的必要性

本题以1926年1月,吴玉章在广州国民党二大期间的一次答词为情境,考查推进国民革命的重要性,要求学生具备识别历史关键词反映的时代背景与核心理念的能力。

A 材料强调辛亥革命的经验不适用于1926年的中国革命形势,需要有新的革命策略,未涉及谁是革命主力军的表述

B 材料强调辛亥革命的成功经验不适用于1926年的中国革命形势,现在是新环境,要采用新方法,未涉及创新革命理论的紧迫性

C 材料强调辛亥革命与18世纪法国大革命的共通之处,强调辛亥革命的经验不适用于1926年的中国革命形势,未涉及法国大革命不足的表述,也未涉及吸取其教训的表述

中外历史纲要(上)第20课所述“1924年1月,在共产党人的参加与帮助下,孙中山在广州主持召开了中国国民党第一次全国代表大会,提出了新三民主义的主张。大会实际上通过了联俄、联共、扶助农工三大政策,第一次国共合作正式形成”。

[答案] D

(2024·湖北卷·T8)大学生杨静远曾坚持“我一个学文学的,对政治根本不发生兴趣”。1944年豫湘桂战役后,她开始意识到“国家真是每个人的”,决意“要把自己献给我的国家”,主动了解中共政纲,进而走上革命道路。杨静远的转变折射出( )

A.全民族抗日救亡运动高涨 B.中共中流砥柱作用得到认可

C.国民党政权深陷统治危机 D.和平建国成为人民共同愿望

本题以1944年豫湘桂战役后大学生杨静远思想转变为例,考查中国共产党抗战时起到中流砥柱的作用。本题旨在测试学生分析历史事件对个体观念影响的能力,要求学生具备从个人经历洞察宏观历史趋势的素养,理解重大事件如何促使普通人反思国家命运,以及中国共产党的主张在知识分子中传播的意义。

A 1935年一二·九运动后,全民族抗日救亡运动就走向了高涨,这与题干时间不符

C 题干所述为青年学生为中国共产党的抗日行动所感染,从而倾向革命,主旨是青年学生杨静远的政治倾向发生的变化,而不是国民党政权的统治危机

D 1944年豫湘桂战役是国民党正面战场的大溃败,当时抗日战争尚未进入战略反攻,和平建国还不是国人关注的焦点

中外历史纲要(上)第23课所述“在全民族团结抗战中,中国共产党始终坚持抗日民族统一战线,发挥了中流砥柱的作用。人民军队发展到约132万,建立了19块根据地,解放了近1亿人口,收复了100万平方千米的失地”。

[答案] B

(2024·黑吉辽卷·T8)1930年,南京国民政府明令废止旧历,以阳历为“国历”,将旧历节日“改用国历月日计算”。然而,阳历节日只有机关学校“遵依中央,放假休憩”,旧历节日期间,街市仍分外热闹,乡下百姓更表示“头可杀,旧年非过不可”。这体现出( )

A.科学知识与迷信观念的博弈

B.城市新风与乡村旧俗的对立

C.工业文明与农耕社会的碰撞

D.政府政策与民间传统的冲突

本题以民国历法为切入点,考查了民国时期的社会生活,旨在考查学生理解和评价历史现象的能力。

A 题干没有体现出科学知识与迷信的博弈,仅涉及在日历方面到底采用阳历还是旧历的问题,二者不是同一范畴

B 城市新风与乡村旧俗对立的说法不符合史实,且题干也并未提到城乡之间的差异,而是政府机关学校等与民间百姓之间的差异

C 旧历在民间流行是由于传统习惯力量导致,并不体现工业文明与农业文明的碰撞

中外历史纲要(上)第19课所述“建立共和政体是中国历史上破天荒的大事,民众日常生活也出现了种种新气象。南京临时政府致力于社会生活方面的除旧布新,宣布改用阳历,颁布剪发辫、易服饰和废止缠足的法律;还颁布法令,革除‘大人’‘老爷’等清朝官场的称呼。越来越多的人认识到过去的陈规陋习不符合时代潮流,应接受文明开化的新习俗、新风尚”。

[答案] D

(2024·安徽卷·T7)1921年4月,《新青年》刊文指出,虽然马克思、恩格斯“是近世科学的社会主义之始祖”,有许多独具慧眼的见解,但“我们对于古人的学说,当参照现在的情形,加以考虑,断不可一味盲从,做出那‘孔趋亦趋,孔步亦步’的样子”。由此可见,当时知识界已关注到( )

A.革命理论传播的广泛性

B.儒家传统文化的包容性

C.民主主义革命的阶段性

D.社会主义学说的实践性

本题考查的背景是1921年的中国知识界对社会主义理论的态度,考查的内容是马克思主义的传播,旨在考查学生的历史分析和理解能力,要求学生具备批判性思维和历史知识综合运用的素养。

A 材料没有涉及“革命理论”,“广泛性”更没有依据

B 材料说的是马克思主义,未涉及儒家文化的特点

C 材料没有涉及中国民主主义革命的阶段性

选择性必修3第2课所述“俄国十月社会主义革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义,重新探寻解决中国问题的出路。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播”。

[答案] D

思考:

1 / 11

同课章节目录