5 命题区间八 社会主义现代化建设的曲折发展(1949—1978年)-【中国近现代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 5 命题区间八 社会主义现代化建设的曲折发展(1949—1978年)-【中国近现代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

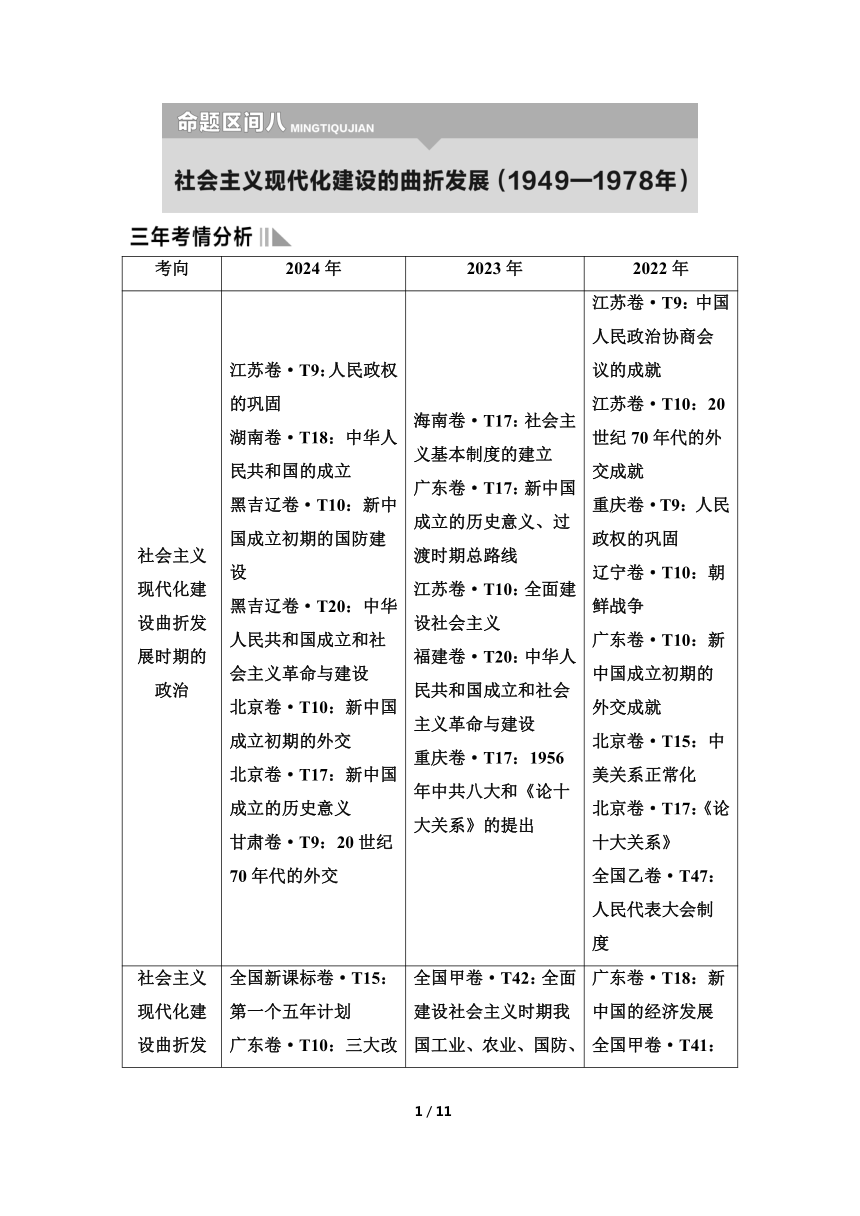

考向 2024年 2023年 2022年

社会主义现代化建设曲折发展时期的政治 江苏卷·T9:人民政权的巩固 湖南卷·T18:中华人民共和国的成立 黑吉辽卷·T10:新中国成立初期的国防建设 黑吉辽卷·T20:中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 北京卷·T10:新中国成立初期的外交 北京卷·T17:新中国成立的历史意义 甘肃卷·T9:20世纪70年代的外交 海南卷·T17:社会主义基本制度的建立 广东卷·T17:新中国成立的历史意义、过渡时期总路线 江苏卷·T10:全面建设社会主义 福建卷·T20:中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 重庆卷·T17:1956年中共八大和《论十大关系》的提出 江苏卷·T9:中国人民政治协商会议的成就 江苏卷·T10:20世纪70年代的外交成就 重庆卷·T9:人民政权的巩固 辽宁卷·T10:朝鲜战争 广东卷·T10:新中国成立初期的外交成就 北京卷·T15:中美关系正常化 北京卷·T17:《论十大关系》 全国乙卷·T47:人民代表大会制度

社会主义现代化建设曲折发展时期的经济 全国新课标卷·T15:第一个五年计划 广东卷·T10:三大改造 山东卷·T18:第一个五年计划 甘肃卷·T18:中华人民共和国成立和向社会主义的过渡 重庆卷·T8:土地改革(新中国成立后) 湖南卷·T10:土地改革(新中国成立后) 全国甲卷·T42:全面建设社会主义时期我国工业、农业、国防、科技、教育、医疗卫生方面的成就 辽宁卷·T9:稳定物价,统一财经 湖南卷·T9:稳定物价,统一财经 山东卷·T8:新中国成立初期的经济发展 湖北卷·T9:根据地经验的延续 河北卷·T9:第一个五年计划 海南卷·T8:新中国成立初期的社会生活变化 广东卷·T18:新中国的经济发展 全国甲卷·T41:全面建设社会主义时期的成就 湖北卷·T9:两个五年计划 山东卷·T18:土地改革(新中国成立后)、稳定物价,统一财经 全国乙卷·T41:新的经济恢复、发展与社会生活新变化 海南卷·T8:医疗卫生事业的发展与社会生活 海南卷·T17:新中国的经济恢复与过渡

社会主义现代化建设曲折发展时期的文化 安徽卷·T8:社会主义精神文明建设(改革开放前) 北京卷·T8:增强民众体质 广东卷·T10:新中国的社会新气象 海南卷·T7:现代中国学校的发展 河北卷·T9:新中国初期的思想政治教育 北京卷·T9:新中国成立初期的教育

命题特点 1.重点考查新中国成立初期经济的恢复与发展以及巩固政权的一系列措施,特别是土地改革、稳定物价等考点 2.通过学术情境考查对新中国基本政治制度、外交政策的理解和认识 3.重点考查过渡时期总路线、三大改造、“一五”计划以及社会主义基本制度在中国全面确立的深远意义 4.通过社会情境考查社会主义建设时期的劳模精神;通过宣传画、数据表、实物图片等学习情境的创设考查社会主义建设的突出成就

命题趋向 1.从历史解释角度考查中华人民共和国成立后人民政权的巩固和新中国成立初期外交政策的特点 2.从历史解释的角度考查新中国民主政治建设的本质和特色和中华人民共和国成立初期对苏联模式的借鉴与创新 3.从唯物史观和家国情怀的角度考查1956—1978年社会主义建设道路的探索和新中国成立初期社会生活的新气象及其原因 4.新中国20世纪五六十年代的政治、经济、外交状况是高考命题重点区域。经济的曲折发展及三方面综合是大题命题的重点区域,更侧重工业化成就,考查国情意识、家国情怀 5.政治上侧重考查新中国为巩固政权而采取的措施,以及国情意识、党的领导和道路自信;外交上侧重考查新中国外交政策的成熟和20世纪70年代打开新局面,以及独立自主、国际交流合作的重要性

命题关键词 国家认同、《共同纲领》、开国大典、土地改革、“银元之战”“米棉之战”、抗美援朝、独立自主和平外交、过渡时期总路线、“一五”计划、三大改造、《中华人民共和国宪法》、人民代表大会制度、和平共处五项原则、日内瓦会议、万隆会议、“求同存异”、统一关税、全面建设社会主义、中共八大、社会主义建设总路线、“大跃进”、人民公社化运动、七千人大会、八字方针、周恩来和邓小平的调整、“杂交水稻”“两弹一星”、外交新局面、建交高潮、时代风尚、精神文明、曲折探索、伟大成就、爱国卫生运动

(2024·江苏卷·T9)下图为陈奇峰1951年创作的漫画《不让盗窃分子破坏》。该画意在( )

A.号召人民巩固新生政权 B.动员群众参加社会主义建设

C.抨击投机商人囤积居奇 D.倡导勤俭节约的社会新风尚

本题以陈奇峰1951年创作的漫画《不让盗窃分子破坏》的主题及其所反映的历史背景和意图为切入点,考查的是人民政权的巩固,旨在考查学生的历史分析和理解能力,要求

他们能够从一幅历史漫画中解读出深层的社会政治意义。这要求学生不仅具备基本的历史知识,还需要有图像解读、信息提炼和逻辑推理的能力,以及对当时社会政治背景的敏感性。

B 严惩贪污腐败主要通过国家政权的力量,而且我国在1956年底才建立社会主义基本制度

C “严惩贪污”主要针对的是国家企事业机关工作人员

D 漫画主要强调通过严惩贪污腐败行为来为工业化保障资金,而不是借助人民群众的勤俭节约来增加资金来源

中外历史纲要(上)第25课所述“为了巩固人民政权,新中国必须完成新解放区的土地改革,克服财政经济上的巨大困难,应对美国发动的侵朝战争给国家带来的安全危害。……新中国面临一个经济上千疮百孔的烂摊子。国家财政困难,投机商人趁机抢购物资,囤积居奇,拒用人民币,倒卖银元,加剧物价飞速上涨。”

[答案] A

(2024·湖南卷·T10)新中国成立初期,很多农民不愿对同宗同姓的地主展开斗争,认为“卖命不卖姓”。随着土地改革深入,农民中逐渐流行“天下农民是一家”“庄稼人向着庄稼人”的说法。这反映出土地改革( )

A.改造了农村基层组织结构 B.推动了农村宗族观念消亡

C.彰显了社会主义制度优势 D.改变了小农经济的分散性

本题考查新中国成立初期的土地改革,旨在考查学生对历史材料的理解和分析能力,同时也要求学生具备一定的历史文化素养和时代感知能力。

B “推动了农村宗族观念消亡”说法太过绝对,农村宗族观念至今存在,并没有消亡

C 材料只是体现了土地改革对农民意识的改变,新中国土地改革时期,还没有进入社会主义社会

D 新中国成立初期颁布《中华人民共和国土地改革法》,实行农民土地所有制,并未改变小农经济分散性的弊端

中外历史纲要(上)第25课所述“新中国刚成立时,全国尚有约占总数2/3的农民被束缚在封建土地制度之下。1950年夏,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》。到1952年底,除一部分少数民族地区外,土地改革在全国大陆基本完成,约三亿无地少地的农民共获得约七亿亩土地。农民从封建土地制度的束缚中彻底解放出来,农村生产力得到大解放,为中国逐步实现工业化扫除了障碍。”

[答案] A

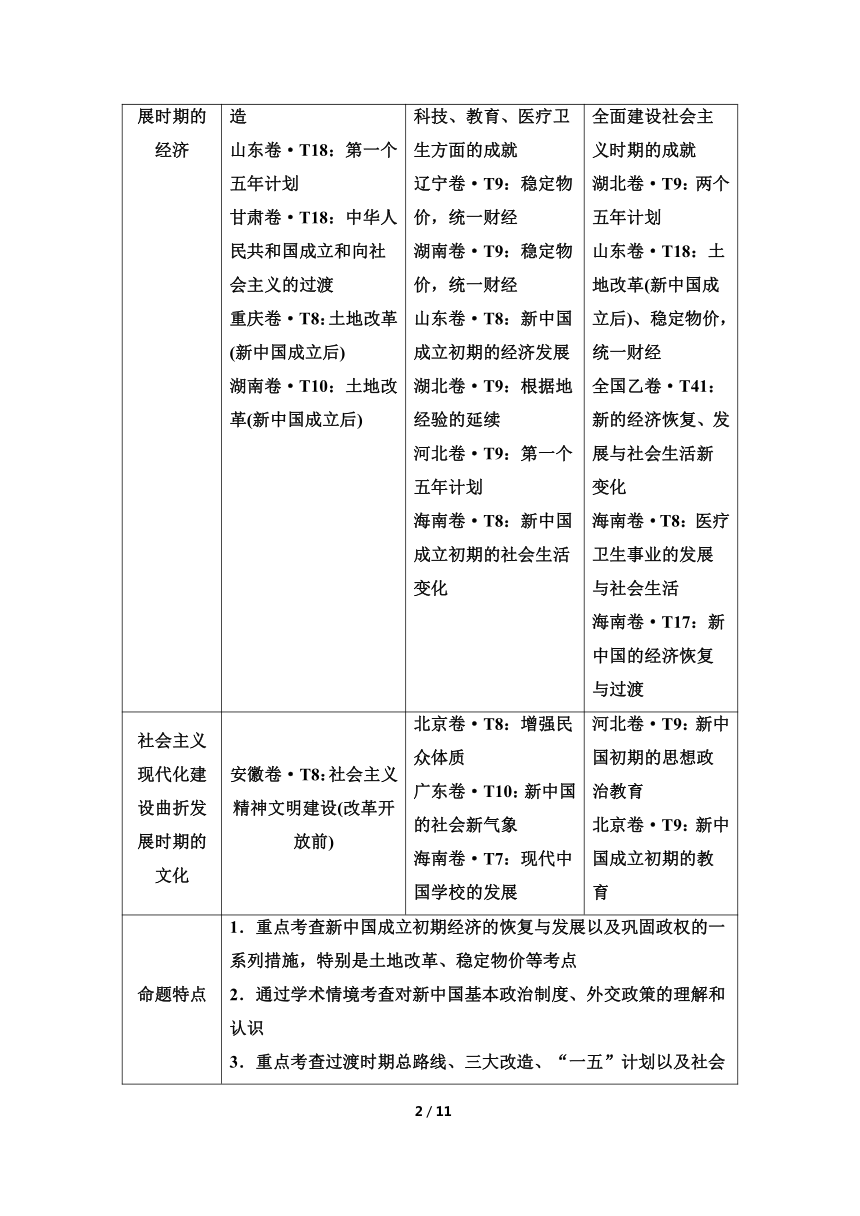

(2024·广东卷·T10)

1952年部分城市大型私营工业统购、包销、订货等类商品的产值比重

城市 上海 天津 武汉 西安 沈阳

比值 59.5% 70% 65.5% 70% 59.9%

由上表可知( )

A.公私合营企业已占据较大份额 B.私营资本主义经济显著增强

C.国家掌握私营产品的主要部分 D.单一的公有制结构已经形成

本题考查新中国成立后对私营工业的掌控。本题考查学生从表格数据中提取信息、分析历史现象的能力,要求学生具备数据解读、历史分析的基本素养。

A 1953年三大改造才开始公私合营

B 材料没有前后对比,不能得出“私营资本主义经济显著增强”的结论

D 1956年三大改造完成后,才形成单一的公有制结构

中外历史纲要(上)第25课所述:“过渡时期,我国成功开辟出一条适合自身特点的社会主义改造道路。1956年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度在我国初步建立起来。”

[答案] C

(2024·黑吉辽卷·T10)1950年10月22日,邓小平在西南军区欢迎参加全国英模代表会议代表归来的晚会上指出,美帝国主义不单是侵略朝鲜,还想侵略已经站起来的中国人民,还想侵略正在谋求解放中的亚洲人民,我们要站起来不倒下去,就要加强国防建设和经济建设。邓小平旨在强调( )

A.加强亚洲国家团结 B.国家工业化的重要性

C.抗美援朝的必要性 D.加快西南地区的发展

本题考查国家工业化、抗美援朝,旨在考查学生的历史分析和理解能力,要求学生具备批判性思维和综合运用历史知识的素养。

A 材料只是提及美国想要侵略亚洲,并没有强调要加强亚洲国家的团结

C “1950年10月 ”,中国人民志愿军已经赴朝作战,强调抗美援朝的必要性不符合逻辑关系

D 材料并未提及要加快西南地区的发展

中外历史纲要(上)第25课所述:“1950年6月25日,朝鲜内战爆发。……以美国为首的‘联合国军’,越过三八线,直逼中朝边境的鸭绿江和图们江,扩大侵朝战争,严重威胁中国国家安全。……志愿军入朝后,国内开展了轰轰烈烈的抗美援朝运动,有力地支援了抗美援朝战争。……抗美援朝战争打出了国威和军威,提高了新中国的国际地位。志愿军……锻造了伟大抗美援朝精神,极大地鼓舞着全国人民为保卫和建设祖国而团结奋斗。”

[答案] B

(2024·北京卷·T10)1955年,针对中法建交,周恩来与法国议员代表团会谈时说,现在世界上有人以为中国可以容许“两个中国”的存在,“中国人民决不能接受这种情况……中国本来是统一的,中国内战的结果是中国人民取得了彻底的胜利……新的代替旧的”。这段话( )

A.强调一个中国原则是中法建交的政治基础

B.阐明以“求同存异”方针推动中法关系的突破

C.标志着和平共处五项原则的提出

D.是“一国两制”方针的早期表述

这题考查的是新中国初期的外交。旨在培养学生的历史解读与逻辑思维能力,以及对国家主权和领土完整重要性的认识。

B 虽然“求同存异”是中国外交的一个重要方针,但在这段话中,并没有明确提及或阐明这一点。周恩来的主要论述是围绕一个中国原则展开的,与“求同存异”无直接关联

C 和平共处五项原则是1953年周恩来在接见印度代表团时首次提出的,与材料中的时间(1955年)和内容不符

D “一国两制”是邓小平在20世纪80年代初为解决台湾问题,实现祖国和平统一而提出的重大战略决策和构想,与材料中的时间和内容均不符

中外历史纲要(上)第25课所述“1953年12月,中印两国就历史上遗留下来的一些问题举行谈判,周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则……正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则。和平共处五项原则的措辞前后稍有改变,最终确定为互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。”

选必1第14课所述“新中国的成立,为结束百余年来旧中国屈辱外交,在平等、互利、互相尊重主权和领土完整的基础上同各国建立新型外交关系创造了前提。……‘另起炉灶’的核心就是不承认国民党政府同各国建立的外交关系,要在新的基础上经过谈判同外国建立新的外交关系。……中国逐步冲破西方国家的封锁。1964年,中国与法国建交,实现了中国同西方大国关系的突破。”

[答案] A

(2023·北京卷·T8)1954年,政务院发布通知,要求政府机关人员“在每天上午和下午的工作时间中各抽出十分钟做工间操”。随后,国家体委也公布并推行了第一套少年广播体操和儿童广播体操,很快成为中小学生每日必做的早操和课间操。这表明( )

A.政府意在减少劳动和学习时间 B.竞技体育精神深入社会各行业

C.民众逐渐接受了休闲娱乐观念 D.政府高度重视增强民众的体质

本题以政务院要求政府机关人员做工间操为生活情境,考查政府高度重视增强民众的体质,旨在考查学生获取历史信息、调动和运用所学知识解决问题的能力。

A 在工作和学习之余加强锻炼,目的是更好地工作和学习,而非减少劳动和学习时间

B 工间操和广播体操不属于竞技体育

C 休闲娱乐指余暇时的休息和娱乐,与材料主旨不符

中外历史纲要(上)第26课所述:“我国在工业、农业、科技、国防、外交、文化教育等方面取得了巨大成就。……人民物质生活和文化生活水平得到逐步提高。教育事业取得长足进步,医疗卫生事业也得到蓬勃发展。劳动者的整体素质有了很大提高,全国经济、文化建设等各方面的骨干力量大批地成长起来。”

[答案] D

1 / 11

社会主义现代化建设曲折发展时期的政治 江苏卷·T9:人民政权的巩固 湖南卷·T18:中华人民共和国的成立 黑吉辽卷·T10:新中国成立初期的国防建设 黑吉辽卷·T20:中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 北京卷·T10:新中国成立初期的外交 北京卷·T17:新中国成立的历史意义 甘肃卷·T9:20世纪70年代的外交 海南卷·T17:社会主义基本制度的建立 广东卷·T17:新中国成立的历史意义、过渡时期总路线 江苏卷·T10:全面建设社会主义 福建卷·T20:中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 重庆卷·T17:1956年中共八大和《论十大关系》的提出 江苏卷·T9:中国人民政治协商会议的成就 江苏卷·T10:20世纪70年代的外交成就 重庆卷·T9:人民政权的巩固 辽宁卷·T10:朝鲜战争 广东卷·T10:新中国成立初期的外交成就 北京卷·T15:中美关系正常化 北京卷·T17:《论十大关系》 全国乙卷·T47:人民代表大会制度

社会主义现代化建设曲折发展时期的经济 全国新课标卷·T15:第一个五年计划 广东卷·T10:三大改造 山东卷·T18:第一个五年计划 甘肃卷·T18:中华人民共和国成立和向社会主义的过渡 重庆卷·T8:土地改革(新中国成立后) 湖南卷·T10:土地改革(新中国成立后) 全国甲卷·T42:全面建设社会主义时期我国工业、农业、国防、科技、教育、医疗卫生方面的成就 辽宁卷·T9:稳定物价,统一财经 湖南卷·T9:稳定物价,统一财经 山东卷·T8:新中国成立初期的经济发展 湖北卷·T9:根据地经验的延续 河北卷·T9:第一个五年计划 海南卷·T8:新中国成立初期的社会生活变化 广东卷·T18:新中国的经济发展 全国甲卷·T41:全面建设社会主义时期的成就 湖北卷·T9:两个五年计划 山东卷·T18:土地改革(新中国成立后)、稳定物价,统一财经 全国乙卷·T41:新的经济恢复、发展与社会生活新变化 海南卷·T8:医疗卫生事业的发展与社会生活 海南卷·T17:新中国的经济恢复与过渡

社会主义现代化建设曲折发展时期的文化 安徽卷·T8:社会主义精神文明建设(改革开放前) 北京卷·T8:增强民众体质 广东卷·T10:新中国的社会新气象 海南卷·T7:现代中国学校的发展 河北卷·T9:新中国初期的思想政治教育 北京卷·T9:新中国成立初期的教育

命题特点 1.重点考查新中国成立初期经济的恢复与发展以及巩固政权的一系列措施,特别是土地改革、稳定物价等考点 2.通过学术情境考查对新中国基本政治制度、外交政策的理解和认识 3.重点考查过渡时期总路线、三大改造、“一五”计划以及社会主义基本制度在中国全面确立的深远意义 4.通过社会情境考查社会主义建设时期的劳模精神;通过宣传画、数据表、实物图片等学习情境的创设考查社会主义建设的突出成就

命题趋向 1.从历史解释角度考查中华人民共和国成立后人民政权的巩固和新中国成立初期外交政策的特点 2.从历史解释的角度考查新中国民主政治建设的本质和特色和中华人民共和国成立初期对苏联模式的借鉴与创新 3.从唯物史观和家国情怀的角度考查1956—1978年社会主义建设道路的探索和新中国成立初期社会生活的新气象及其原因 4.新中国20世纪五六十年代的政治、经济、外交状况是高考命题重点区域。经济的曲折发展及三方面综合是大题命题的重点区域,更侧重工业化成就,考查国情意识、家国情怀 5.政治上侧重考查新中国为巩固政权而采取的措施,以及国情意识、党的领导和道路自信;外交上侧重考查新中国外交政策的成熟和20世纪70年代打开新局面,以及独立自主、国际交流合作的重要性

命题关键词 国家认同、《共同纲领》、开国大典、土地改革、“银元之战”“米棉之战”、抗美援朝、独立自主和平外交、过渡时期总路线、“一五”计划、三大改造、《中华人民共和国宪法》、人民代表大会制度、和平共处五项原则、日内瓦会议、万隆会议、“求同存异”、统一关税、全面建设社会主义、中共八大、社会主义建设总路线、“大跃进”、人民公社化运动、七千人大会、八字方针、周恩来和邓小平的调整、“杂交水稻”“两弹一星”、外交新局面、建交高潮、时代风尚、精神文明、曲折探索、伟大成就、爱国卫生运动

(2024·江苏卷·T9)下图为陈奇峰1951年创作的漫画《不让盗窃分子破坏》。该画意在( )

A.号召人民巩固新生政权 B.动员群众参加社会主义建设

C.抨击投机商人囤积居奇 D.倡导勤俭节约的社会新风尚

本题以陈奇峰1951年创作的漫画《不让盗窃分子破坏》的主题及其所反映的历史背景和意图为切入点,考查的是人民政权的巩固,旨在考查学生的历史分析和理解能力,要求

他们能够从一幅历史漫画中解读出深层的社会政治意义。这要求学生不仅具备基本的历史知识,还需要有图像解读、信息提炼和逻辑推理的能力,以及对当时社会政治背景的敏感性。

B 严惩贪污腐败主要通过国家政权的力量,而且我国在1956年底才建立社会主义基本制度

C “严惩贪污”主要针对的是国家企事业机关工作人员

D 漫画主要强调通过严惩贪污腐败行为来为工业化保障资金,而不是借助人民群众的勤俭节约来增加资金来源

中外历史纲要(上)第25课所述“为了巩固人民政权,新中国必须完成新解放区的土地改革,克服财政经济上的巨大困难,应对美国发动的侵朝战争给国家带来的安全危害。……新中国面临一个经济上千疮百孔的烂摊子。国家财政困难,投机商人趁机抢购物资,囤积居奇,拒用人民币,倒卖银元,加剧物价飞速上涨。”

[答案] A

(2024·湖南卷·T10)新中国成立初期,很多农民不愿对同宗同姓的地主展开斗争,认为“卖命不卖姓”。随着土地改革深入,农民中逐渐流行“天下农民是一家”“庄稼人向着庄稼人”的说法。这反映出土地改革( )

A.改造了农村基层组织结构 B.推动了农村宗族观念消亡

C.彰显了社会主义制度优势 D.改变了小农经济的分散性

本题考查新中国成立初期的土地改革,旨在考查学生对历史材料的理解和分析能力,同时也要求学生具备一定的历史文化素养和时代感知能力。

B “推动了农村宗族观念消亡”说法太过绝对,农村宗族观念至今存在,并没有消亡

C 材料只是体现了土地改革对农民意识的改变,新中国土地改革时期,还没有进入社会主义社会

D 新中国成立初期颁布《中华人民共和国土地改革法》,实行农民土地所有制,并未改变小农经济分散性的弊端

中外历史纲要(上)第25课所述“新中国刚成立时,全国尚有约占总数2/3的农民被束缚在封建土地制度之下。1950年夏,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》。到1952年底,除一部分少数民族地区外,土地改革在全国大陆基本完成,约三亿无地少地的农民共获得约七亿亩土地。农民从封建土地制度的束缚中彻底解放出来,农村生产力得到大解放,为中国逐步实现工业化扫除了障碍。”

[答案] A

(2024·广东卷·T10)

1952年部分城市大型私营工业统购、包销、订货等类商品的产值比重

城市 上海 天津 武汉 西安 沈阳

比值 59.5% 70% 65.5% 70% 59.9%

由上表可知( )

A.公私合营企业已占据较大份额 B.私营资本主义经济显著增强

C.国家掌握私营产品的主要部分 D.单一的公有制结构已经形成

本题考查新中国成立后对私营工业的掌控。本题考查学生从表格数据中提取信息、分析历史现象的能力,要求学生具备数据解读、历史分析的基本素养。

A 1953年三大改造才开始公私合营

B 材料没有前后对比,不能得出“私营资本主义经济显著增强”的结论

D 1956年三大改造完成后,才形成单一的公有制结构

中外历史纲要(上)第25课所述:“过渡时期,我国成功开辟出一条适合自身特点的社会主义改造道路。1956年底,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,标志着生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度在我国初步建立起来。”

[答案] C

(2024·黑吉辽卷·T10)1950年10月22日,邓小平在西南军区欢迎参加全国英模代表会议代表归来的晚会上指出,美帝国主义不单是侵略朝鲜,还想侵略已经站起来的中国人民,还想侵略正在谋求解放中的亚洲人民,我们要站起来不倒下去,就要加强国防建设和经济建设。邓小平旨在强调( )

A.加强亚洲国家团结 B.国家工业化的重要性

C.抗美援朝的必要性 D.加快西南地区的发展

本题考查国家工业化、抗美援朝,旨在考查学生的历史分析和理解能力,要求学生具备批判性思维和综合运用历史知识的素养。

A 材料只是提及美国想要侵略亚洲,并没有强调要加强亚洲国家的团结

C “1950年10月 ”,中国人民志愿军已经赴朝作战,强调抗美援朝的必要性不符合逻辑关系

D 材料并未提及要加快西南地区的发展

中外历史纲要(上)第25课所述:“1950年6月25日,朝鲜内战爆发。……以美国为首的‘联合国军’,越过三八线,直逼中朝边境的鸭绿江和图们江,扩大侵朝战争,严重威胁中国国家安全。……志愿军入朝后,国内开展了轰轰烈烈的抗美援朝运动,有力地支援了抗美援朝战争。……抗美援朝战争打出了国威和军威,提高了新中国的国际地位。志愿军……锻造了伟大抗美援朝精神,极大地鼓舞着全国人民为保卫和建设祖国而团结奋斗。”

[答案] B

(2024·北京卷·T10)1955年,针对中法建交,周恩来与法国议员代表团会谈时说,现在世界上有人以为中国可以容许“两个中国”的存在,“中国人民决不能接受这种情况……中国本来是统一的,中国内战的结果是中国人民取得了彻底的胜利……新的代替旧的”。这段话( )

A.强调一个中国原则是中法建交的政治基础

B.阐明以“求同存异”方针推动中法关系的突破

C.标志着和平共处五项原则的提出

D.是“一国两制”方针的早期表述

这题考查的是新中国初期的外交。旨在培养学生的历史解读与逻辑思维能力,以及对国家主权和领土完整重要性的认识。

B 虽然“求同存异”是中国外交的一个重要方针,但在这段话中,并没有明确提及或阐明这一点。周恩来的主要论述是围绕一个中国原则展开的,与“求同存异”无直接关联

C 和平共处五项原则是1953年周恩来在接见印度代表团时首次提出的,与材料中的时间(1955年)和内容不符

D “一国两制”是邓小平在20世纪80年代初为解决台湾问题,实现祖国和平统一而提出的重大战略决策和构想,与材料中的时间和内容均不符

中外历史纲要(上)第25课所述“1953年12月,中印两国就历史上遗留下来的一些问题举行谈判,周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则……正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则。和平共处五项原则的措辞前后稍有改变,最终确定为互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。”

选必1第14课所述“新中国的成立,为结束百余年来旧中国屈辱外交,在平等、互利、互相尊重主权和领土完整的基础上同各国建立新型外交关系创造了前提。……‘另起炉灶’的核心就是不承认国民党政府同各国建立的外交关系,要在新的基础上经过谈判同外国建立新的外交关系。……中国逐步冲破西方国家的封锁。1964年,中国与法国建交,实现了中国同西方大国关系的突破。”

[答案] A

(2023·北京卷·T8)1954年,政务院发布通知,要求政府机关人员“在每天上午和下午的工作时间中各抽出十分钟做工间操”。随后,国家体委也公布并推行了第一套少年广播体操和儿童广播体操,很快成为中小学生每日必做的早操和课间操。这表明( )

A.政府意在减少劳动和学习时间 B.竞技体育精神深入社会各行业

C.民众逐渐接受了休闲娱乐观念 D.政府高度重视增强民众的体质

本题以政务院要求政府机关人员做工间操为生活情境,考查政府高度重视增强民众的体质,旨在考查学生获取历史信息、调动和运用所学知识解决问题的能力。

A 在工作和学习之余加强锻炼,目的是更好地工作和学习,而非减少劳动和学习时间

B 工间操和广播体操不属于竞技体育

C 休闲娱乐指余暇时的休息和娱乐,与材料主旨不符

中外历史纲要(上)第26课所述:“我国在工业、农业、科技、国防、外交、文化教育等方面取得了巨大成就。……人民物质生活和文化生活水平得到逐步提高。教育事业取得长足进步,医疗卫生事业也得到蓬勃发展。劳动者的整体素质有了很大提高,全国经济、文化建设等各方面的骨干力量大批地成长起来。”

[答案] D

1 / 11

同课章节目录