7 命题区间九 社会主义现代化建设道路的新探索(1978年至今)-【中国近现代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 7 命题区间九 社会主义现代化建设道路的新探索(1978年至今)-【中国近现代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

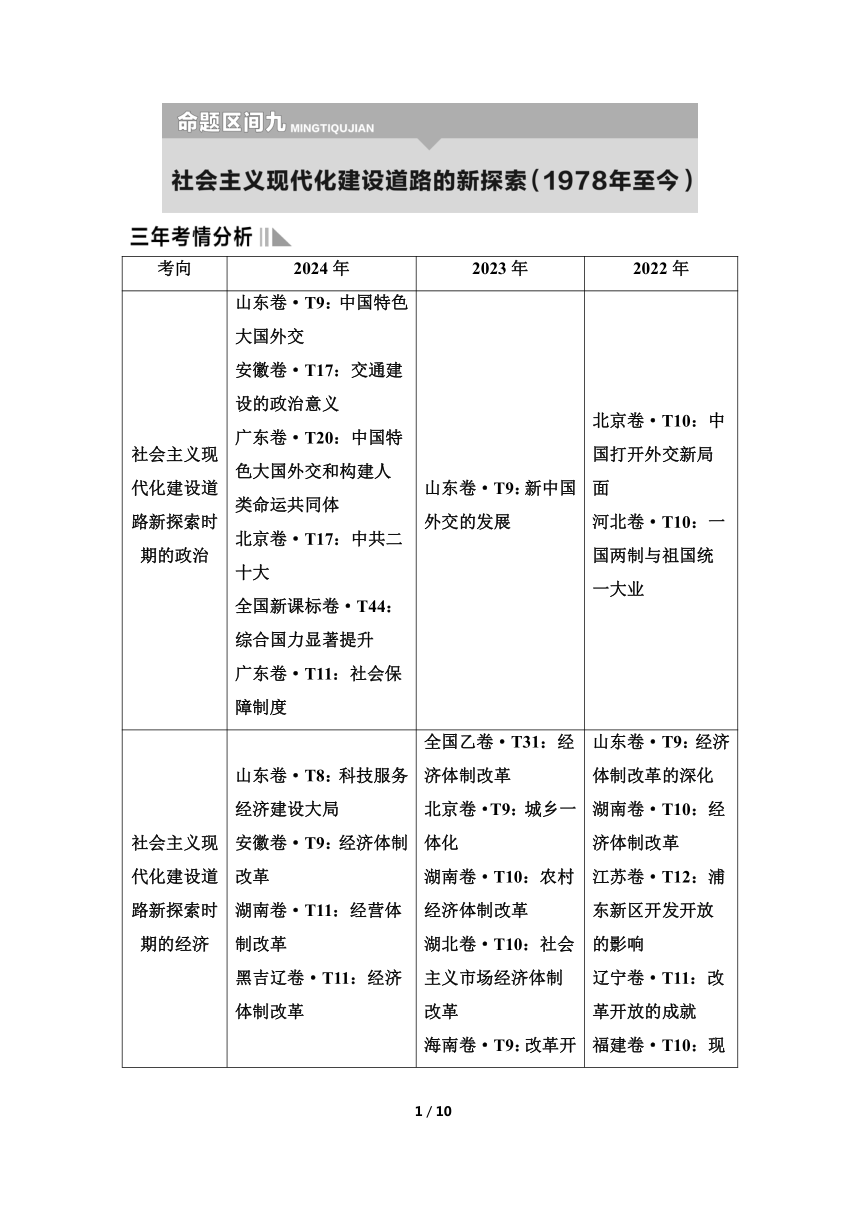

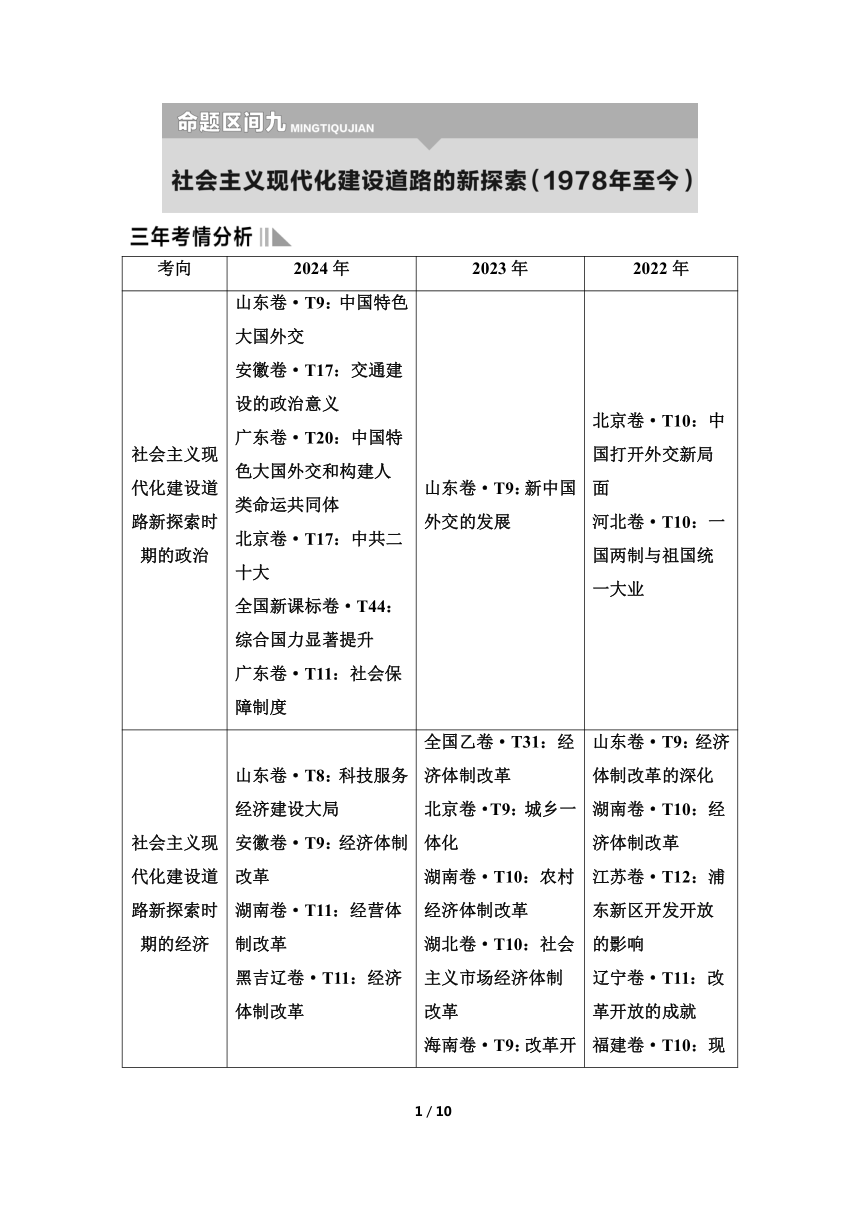

考向 2024年 2023年 2022年

社会主义现代化建设道路新探索时期的政治 山东卷·T9:中国特色大国外交 安徽卷·T17:交通建设的政治意义 广东卷·T20:中国特色大国外交和构建人类命运共同体 北京卷·T17:中共二十大 全国新课标卷·T44:综合国力显著提升 广东卷·T11:社会保障制度 山东卷·T9:新中国外交的发展 北京卷·T10:中国打开外交新局面 河北卷·T10:一国两制与祖国统一大业

社会主义现代化建设道路新探索时期的经济 山东卷·T8:科技服务经济建设大局 安徽卷·T9:经济体制改革 湖南卷·T11:经营体制改革 黑吉辽卷·T11:经济体制改革 全国乙卷·T31:经济体制改革 北京卷·T9:城乡一体化 湖南卷·T10:农村经济体制改革 湖北卷·T10:社会主义市场经济体制改革 海南卷·T9:改革开放的影响 辽宁卷·T10:经济体制改革的影响 福建卷·T10:农村经济体制改革 山东卷·T9:经济体制改革的深化 湖南卷·T10:经济体制改革 江苏卷·T12:浦东新区开发开放的影响 辽宁卷·T11:改革开放的成就 福建卷·T10:现代中国的工业 重庆卷·T10:农村经济体制改革

社会主义现代化建设道路新探索时期的文化 江苏卷·T10:社会主义精神文明建设 天津卷·T9:社会主义精神文明建设

命题特点 1.基于史料实证与历史解释考查当代中国法治建设,通过社会情境考查大国外交,当代外交所体现的大国担当 2.通过生活情境和学习情境考查改革开放对民众生活的改变;通过学术情境考查深化改革开放的必要性和重要性 3.通过学习情境考查改革开放的伟大成就 4.创设学术情境和简单情境,考查中国社会主义在文化、教育、科学技术等方面的阶段特点

命题趋向 1.经济上的改革开放及成就是命题的热点和重点,多侧重经济体制改革及市场经济体制的确立,考查党的领导、道路自信等 2.从唯物史观和历史解释角度考查农民劳动积极性与农村经济体制改革的关系及中国特色社会主义建设时期产业结构的变化 3.新中国外交也是近几年命题重点区,注意改革开放以来中国在外交领域取得的成就,考查国家利益、唯物史观等 4.精神文明建设有所涉及,有以大题出现的可能,考查文化自信等

命题关键词 家庭联产承包责任制、九二共识、经济体制改革、南方谈话、社会主义市场经济体制、可持续发展、科教兴国、不结盟政策、全方位外交、立体外交、多边外交、多层次外交、现代企业制度、中国特色社会主义理论体系、一带一路、人类命运共同体

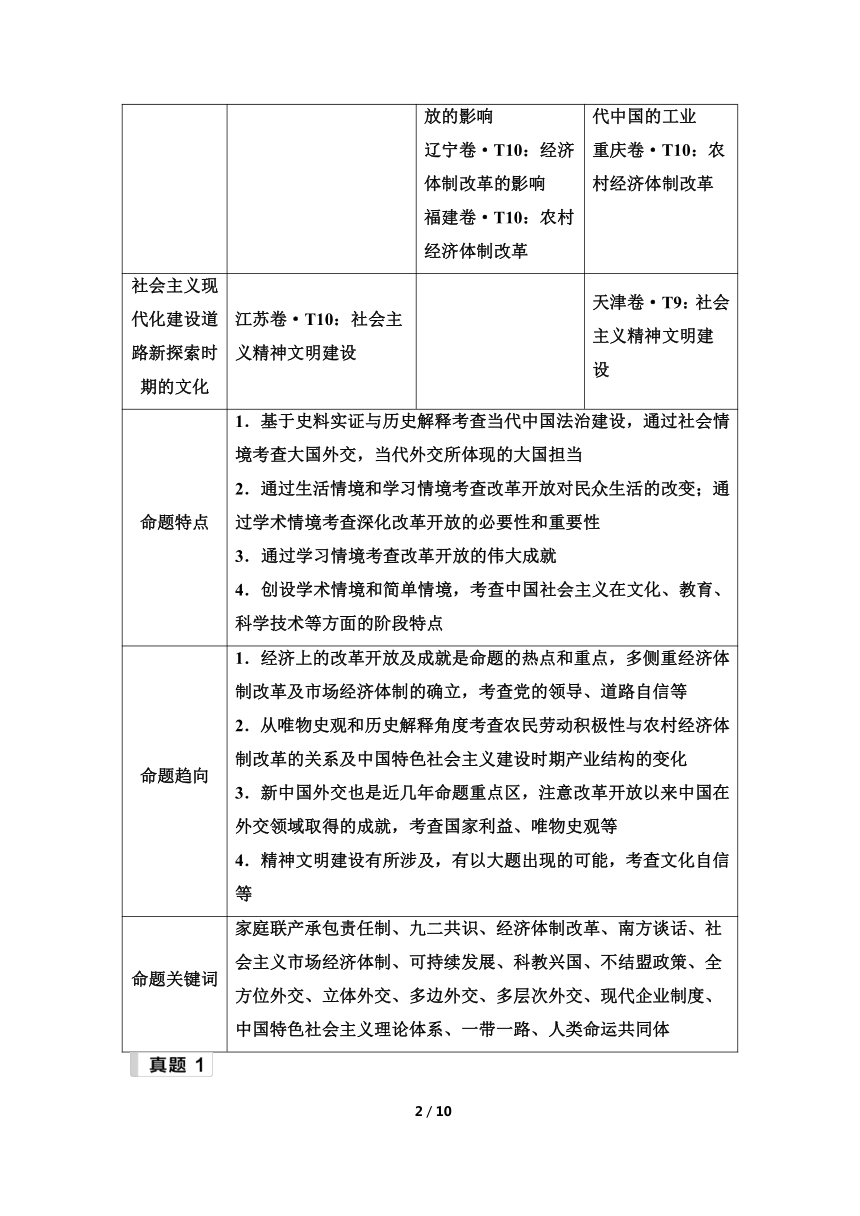

(2024·山东卷·T8)1979年,中国科学院将办院方针概括为“侧重基础、侧重提高,为国民经济和国防建设服务”;1984年,提出的新办院方针是“大力加强应用研究,积极而有选择地参加发展工作,继续重视基础研究”。办院方针的调整旨在( )

A.服务国家经济建设大局 B.提升自主创新能力

C.促进科学技术人才流动 D.贯彻“科教兴国”战略

本题通过1979年和1984年中国科学院办院方针的变化,考查改革开放初期中国科技政策调整及其目的,要求学生具备分析政策变化背后的时代需求和国家战略调整的素养,尤其是科技如何服务于国家经济建设和自主创新能力提升的关键问题。正确选项需综合考量当时中国的经济发展需求与科技发展战略之间的互动关系。

B 材料仅涉及中国科学院的办院方针,并未涉及具体操作,不能得出“提升自主创新能力”

C 中国科学院是学术机构,不是人才培养机构,且仅通过办院方针不能得出“促进科学技术人才流动”

D “科教兴国”战略的提出时间是1995年,与材料时间不符

中外历史纲要(上)第27课所述:1978年12月,中共十一届三中全会在北京召开。……作出把全党工作着重点转移到社会主义现代化建设上来、实行改革开放的历史性决策。……1984年,城市改革全面展开,国营企业广泛推行承包经营责任制,个体经济、私营经济和外商投资企业也发展起来。对外开放迈出重大步伐。

[答案] A

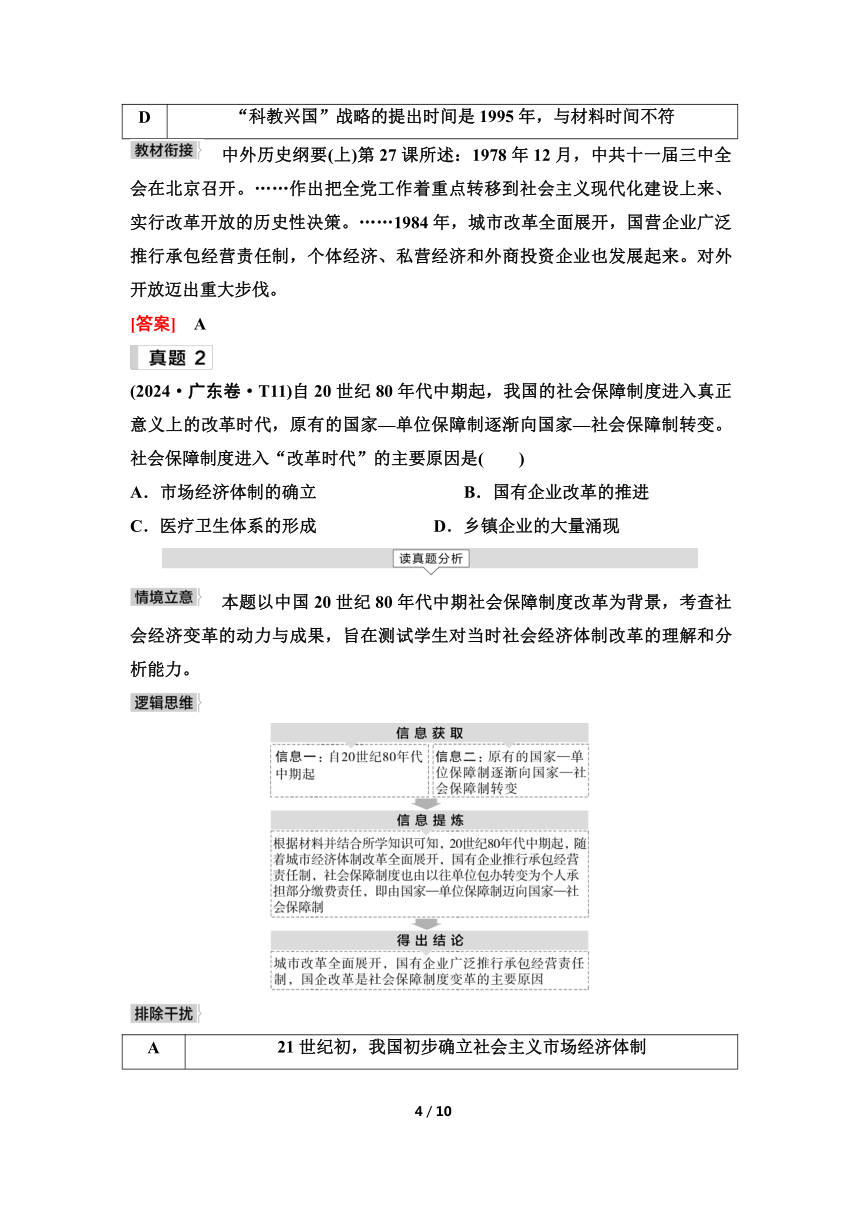

(2024·广东卷·T11)自20世纪80年代中期起,我国的社会保障制度进入真正意义上的改革时代,原有的国家—单位保障制逐渐向国家—社会保障制转变。社会保障制度进入“改革时代”的主要原因是( )

A.市场经济体制的确立 B.国有企业改革的推进

C.医疗卫生体系的形成 D.乡镇企业的大量涌现

本题以中国20世纪80年代中期社会保障制度改革为背景,考查社会经济变革的动力与成果,旨在测试学生对当时社会经济体制改革的理解和分析能力。

A 21世纪初,我国初步确立社会主义市场经济体制

C 材料未涉及医疗卫生体系

D 乡镇企业的发展确实是中国经济改革的重要组成部分,但其主要影响的是农村经济结构的变化,而非直接推动了社会保障制度的改革

选择性必修1第18课所述:中华人民共和国成立后,具有中国特色的社会保障制度逐步建立。1951年2月政务院发布的《中华人民共和国劳动保险条例》是新中国制定的第一部社会保险法规。随着改革开放的不断推进,我国的社会保障制度也日趋成熟,在满足人民的医疗、教育、就业、养老、住房需求等方面取得了重要进展,保障水平稳步提高。我国建成世界上规模最大的社会保障体系……日益健全的社会保障体系减轻了人们的后顾之忧,促进了国家社会经济的发展。

[答案] B

(2024·湖南卷·T11)1993年全国粮食作物播种面积为11 050.9万公顷,比1978年减少1 007.8万公顷。农村社会商品的零售总额达到6 417亿元,比1978年增长6.9倍。导致上述现象的主要原因是( )

A.市场经济体制建立

B.经营体制改革的推进

C.农民收入不断增加

D.乡镇企业的大量出现

本题考查改革开放由起步阶段向深化改革过渡阶段的经济体制变革特征,

旨在测试学生对历史材料的理解与分析能力,以及运用所学知识解释历史现象的能力。

A 结合所学知识可知,21世纪初,社会主义市场经济体制初步建立

C “农民收入不断增加”只是经营体制改革带来的一个结果,而不是导致粮食作物播种面积减少和商品零售总额增加的直接原因

D “乡镇企业的大量出现”虽然对农村经济有一定影响,但它并不能直接解释为何粮食作物播种面积会减少

中外历史纲要(上)第27课所述:改革首先在农村取得突破。家庭联产承包责任制在全国推广开来。……1992年,邓小平发表南方谈话,深刻阐述了社会主义的本质、计划和市场的关系等重大问题……邓小平的南方谈话,对加快改革开放产生深远的影响。……中共十四大在北京召开。大会号召抓住机遇,加快发展,集中精力把经济建设搞上去,明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。随后,我国按照建立现代企业制度的总体思路推进国有企业改革。

[答案] B

(2024·安徽卷·T9)1986年6月17日《光明日报》报道:湖南某国企一副总工程师,因工作不顺不辞而别,欲入职以高薪相邀的江苏某乡镇企业;在经历诸多波折后,他最终被湖北某偏远山区县委书记“用事业吸引人,用工作挽留人,用诚意感动人”的做法打动而入职当地企业。这体现出( )

A.国有企业改革取得显著成效

B.私有制经济有效补充公有制经济

C.改革开放缩小城乡经济差距

D.经济体制改革拓宽人才流动空间

本题以1986年的一篇《光明日报》报道为背景,考查了我国经济体制改革对人才流动的影响。题干旨在测试学生对历史材料的理解与分析能力,以及运用所学知识解释历史现象的能力。这要求学生不仅具备扎实的历史知识基础,还需要有良好的逻辑思维和信息解读能力。

A “国有企业改革取得显著成效”不符合题意

B 材料中当地企业、乡镇企业不一定是私有制企业

C “缩小”不符合逻辑、史实,应为“扩大”

中外历史纲要(上)第27课所述:“改革首先在农村取得突破。家庭联产承包责任制在全国推广开来。1984年,城市改革全面展开,国营企业……发展起来。”

[答案] D

(2024·江苏卷·T10)1980年,攀枝花当地报纸发表《关心群众生活,为子孙后代造福》一文,表达了人民迫切希望喝到优质水的心声。南京大学地质系肖楠森教授闻讯后多次到当地勘查,利用他的“新构造控水理论”成功找到了地下水。难能可贵的是,他一生不畏艰难,为全国许多地方解决了饮用水问题。这反映出( )

A.人民脱贫致富的愿望

B.科研成果助力三线建设

C.生态环境得到了改善

D.科学家至诚报国的情怀

本题以南京大学地质系肖楠森教授为攀枝花人民找水的事迹设置情境,考查学生获取信息、历史解释能力。发挥高考的育人价值,引导学习科学家至诚报国的情怀。

A 材料主要针对的是饮用水问题,主要用于提高人民群众的生活水平,不属于脱贫致富的范畴

B 三线建设主要与重工业和国防建设有关,目的是应对日益严峻的国际形势

C 解决饮用水问题主要服务于人民群众的日常生活,与生态环境的改善无关

中外历史纲要(上)第26课所述:“在社会主义建设中,广大人民自力更生、艰苦奋斗,涌现出无数先进典型和英雄模范人物,形成了具有特定内涵的时代精神。”

[答案] D

思考:

(2024·山东卷·T9)20世纪80年代,邓小平多次表示,世界总人口约四分之一分布在苏联、西欧、北美、日本等地。“很难说这十一二亿人口的继续发展能够建筑在三十多亿人口的继续贫困的基础上。”中国的外交主张中与这种认识相契合的是( )

A.结伴而不结盟 B.改善南北关系

C.推进大国协调合作 D.与周边国家共同发展

通过引用邓小平的话,巧妙地将历史与现实外交政策相结合,考查了学生对中国外交政策的理解与分析能力,也要求学生具备全球视野和关注社会公正的人文素养。

A “结伴而不结盟”是政治领域,与材料侧重经济领域合作相悖

C “推进大国协调合作”不符合题意

D “与周边国家共同发展”不符合题意,与材料提及的全球问题相悖

选择性必修1第14课所述:“中共十一届三中全会以后,中国的外交政策朝着为改革开放和现代化建设服务的方向进行重大调整。根据国际形势的变化,中国提出和平与发展是当代世界的主题,在发展同世界各国的友好关系方面取得重大进展。……世纪之交,中国把巩固与发展周边关系作为外交工作的首要任务……进入21世纪,中国积极致力于与世界各大国建立不同形式的伙伴关系。中国把与发展中国家合作作为全方位对外开放战略的一部分。”“改革开放后,中国遵循和平发展理念,开展全方位外交,取得巨大成就。”

[答案] B

思考:

1 / 10

社会主义现代化建设道路新探索时期的政治 山东卷·T9:中国特色大国外交 安徽卷·T17:交通建设的政治意义 广东卷·T20:中国特色大国外交和构建人类命运共同体 北京卷·T17:中共二十大 全国新课标卷·T44:综合国力显著提升 广东卷·T11:社会保障制度 山东卷·T9:新中国外交的发展 北京卷·T10:中国打开外交新局面 河北卷·T10:一国两制与祖国统一大业

社会主义现代化建设道路新探索时期的经济 山东卷·T8:科技服务经济建设大局 安徽卷·T9:经济体制改革 湖南卷·T11:经营体制改革 黑吉辽卷·T11:经济体制改革 全国乙卷·T31:经济体制改革 北京卷·T9:城乡一体化 湖南卷·T10:农村经济体制改革 湖北卷·T10:社会主义市场经济体制改革 海南卷·T9:改革开放的影响 辽宁卷·T10:经济体制改革的影响 福建卷·T10:农村经济体制改革 山东卷·T9:经济体制改革的深化 湖南卷·T10:经济体制改革 江苏卷·T12:浦东新区开发开放的影响 辽宁卷·T11:改革开放的成就 福建卷·T10:现代中国的工业 重庆卷·T10:农村经济体制改革

社会主义现代化建设道路新探索时期的文化 江苏卷·T10:社会主义精神文明建设 天津卷·T9:社会主义精神文明建设

命题特点 1.基于史料实证与历史解释考查当代中国法治建设,通过社会情境考查大国外交,当代外交所体现的大国担当 2.通过生活情境和学习情境考查改革开放对民众生活的改变;通过学术情境考查深化改革开放的必要性和重要性 3.通过学习情境考查改革开放的伟大成就 4.创设学术情境和简单情境,考查中国社会主义在文化、教育、科学技术等方面的阶段特点

命题趋向 1.经济上的改革开放及成就是命题的热点和重点,多侧重经济体制改革及市场经济体制的确立,考查党的领导、道路自信等 2.从唯物史观和历史解释角度考查农民劳动积极性与农村经济体制改革的关系及中国特色社会主义建设时期产业结构的变化 3.新中国外交也是近几年命题重点区,注意改革开放以来中国在外交领域取得的成就,考查国家利益、唯物史观等 4.精神文明建设有所涉及,有以大题出现的可能,考查文化自信等

命题关键词 家庭联产承包责任制、九二共识、经济体制改革、南方谈话、社会主义市场经济体制、可持续发展、科教兴国、不结盟政策、全方位外交、立体外交、多边外交、多层次外交、现代企业制度、中国特色社会主义理论体系、一带一路、人类命运共同体

(2024·山东卷·T8)1979年,中国科学院将办院方针概括为“侧重基础、侧重提高,为国民经济和国防建设服务”;1984年,提出的新办院方针是“大力加强应用研究,积极而有选择地参加发展工作,继续重视基础研究”。办院方针的调整旨在( )

A.服务国家经济建设大局 B.提升自主创新能力

C.促进科学技术人才流动 D.贯彻“科教兴国”战略

本题通过1979年和1984年中国科学院办院方针的变化,考查改革开放初期中国科技政策调整及其目的,要求学生具备分析政策变化背后的时代需求和国家战略调整的素养,尤其是科技如何服务于国家经济建设和自主创新能力提升的关键问题。正确选项需综合考量当时中国的经济发展需求与科技发展战略之间的互动关系。

B 材料仅涉及中国科学院的办院方针,并未涉及具体操作,不能得出“提升自主创新能力”

C 中国科学院是学术机构,不是人才培养机构,且仅通过办院方针不能得出“促进科学技术人才流动”

D “科教兴国”战略的提出时间是1995年,与材料时间不符

中外历史纲要(上)第27课所述:1978年12月,中共十一届三中全会在北京召开。……作出把全党工作着重点转移到社会主义现代化建设上来、实行改革开放的历史性决策。……1984年,城市改革全面展开,国营企业广泛推行承包经营责任制,个体经济、私营经济和外商投资企业也发展起来。对外开放迈出重大步伐。

[答案] A

(2024·广东卷·T11)自20世纪80年代中期起,我国的社会保障制度进入真正意义上的改革时代,原有的国家—单位保障制逐渐向国家—社会保障制转变。社会保障制度进入“改革时代”的主要原因是( )

A.市场经济体制的确立 B.国有企业改革的推进

C.医疗卫生体系的形成 D.乡镇企业的大量涌现

本题以中国20世纪80年代中期社会保障制度改革为背景,考查社会经济变革的动力与成果,旨在测试学生对当时社会经济体制改革的理解和分析能力。

A 21世纪初,我国初步确立社会主义市场经济体制

C 材料未涉及医疗卫生体系

D 乡镇企业的发展确实是中国经济改革的重要组成部分,但其主要影响的是农村经济结构的变化,而非直接推动了社会保障制度的改革

选择性必修1第18课所述:中华人民共和国成立后,具有中国特色的社会保障制度逐步建立。1951年2月政务院发布的《中华人民共和国劳动保险条例》是新中国制定的第一部社会保险法规。随着改革开放的不断推进,我国的社会保障制度也日趋成熟,在满足人民的医疗、教育、就业、养老、住房需求等方面取得了重要进展,保障水平稳步提高。我国建成世界上规模最大的社会保障体系……日益健全的社会保障体系减轻了人们的后顾之忧,促进了国家社会经济的发展。

[答案] B

(2024·湖南卷·T11)1993年全国粮食作物播种面积为11 050.9万公顷,比1978年减少1 007.8万公顷。农村社会商品的零售总额达到6 417亿元,比1978年增长6.9倍。导致上述现象的主要原因是( )

A.市场经济体制建立

B.经营体制改革的推进

C.农民收入不断增加

D.乡镇企业的大量出现

本题考查改革开放由起步阶段向深化改革过渡阶段的经济体制变革特征,

旨在测试学生对历史材料的理解与分析能力,以及运用所学知识解释历史现象的能力。

A 结合所学知识可知,21世纪初,社会主义市场经济体制初步建立

C “农民收入不断增加”只是经营体制改革带来的一个结果,而不是导致粮食作物播种面积减少和商品零售总额增加的直接原因

D “乡镇企业的大量出现”虽然对农村经济有一定影响,但它并不能直接解释为何粮食作物播种面积会减少

中外历史纲要(上)第27课所述:改革首先在农村取得突破。家庭联产承包责任制在全国推广开来。……1992年,邓小平发表南方谈话,深刻阐述了社会主义的本质、计划和市场的关系等重大问题……邓小平的南方谈话,对加快改革开放产生深远的影响。……中共十四大在北京召开。大会号召抓住机遇,加快发展,集中精力把经济建设搞上去,明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。随后,我国按照建立现代企业制度的总体思路推进国有企业改革。

[答案] B

(2024·安徽卷·T9)1986年6月17日《光明日报》报道:湖南某国企一副总工程师,因工作不顺不辞而别,欲入职以高薪相邀的江苏某乡镇企业;在经历诸多波折后,他最终被湖北某偏远山区县委书记“用事业吸引人,用工作挽留人,用诚意感动人”的做法打动而入职当地企业。这体现出( )

A.国有企业改革取得显著成效

B.私有制经济有效补充公有制经济

C.改革开放缩小城乡经济差距

D.经济体制改革拓宽人才流动空间

本题以1986年的一篇《光明日报》报道为背景,考查了我国经济体制改革对人才流动的影响。题干旨在测试学生对历史材料的理解与分析能力,以及运用所学知识解释历史现象的能力。这要求学生不仅具备扎实的历史知识基础,还需要有良好的逻辑思维和信息解读能力。

A “国有企业改革取得显著成效”不符合题意

B 材料中当地企业、乡镇企业不一定是私有制企业

C “缩小”不符合逻辑、史实,应为“扩大”

中外历史纲要(上)第27课所述:“改革首先在农村取得突破。家庭联产承包责任制在全国推广开来。1984年,城市改革全面展开,国营企业……发展起来。”

[答案] D

(2024·江苏卷·T10)1980年,攀枝花当地报纸发表《关心群众生活,为子孙后代造福》一文,表达了人民迫切希望喝到优质水的心声。南京大学地质系肖楠森教授闻讯后多次到当地勘查,利用他的“新构造控水理论”成功找到了地下水。难能可贵的是,他一生不畏艰难,为全国许多地方解决了饮用水问题。这反映出( )

A.人民脱贫致富的愿望

B.科研成果助力三线建设

C.生态环境得到了改善

D.科学家至诚报国的情怀

本题以南京大学地质系肖楠森教授为攀枝花人民找水的事迹设置情境,考查学生获取信息、历史解释能力。发挥高考的育人价值,引导学习科学家至诚报国的情怀。

A 材料主要针对的是饮用水问题,主要用于提高人民群众的生活水平,不属于脱贫致富的范畴

B 三线建设主要与重工业和国防建设有关,目的是应对日益严峻的国际形势

C 解决饮用水问题主要服务于人民群众的日常生活,与生态环境的改善无关

中外历史纲要(上)第26课所述:“在社会主义建设中,广大人民自力更生、艰苦奋斗,涌现出无数先进典型和英雄模范人物,形成了具有特定内涵的时代精神。”

[答案] D

思考:

(2024·山东卷·T9)20世纪80年代,邓小平多次表示,世界总人口约四分之一分布在苏联、西欧、北美、日本等地。“很难说这十一二亿人口的继续发展能够建筑在三十多亿人口的继续贫困的基础上。”中国的外交主张中与这种认识相契合的是( )

A.结伴而不结盟 B.改善南北关系

C.推进大国协调合作 D.与周边国家共同发展

通过引用邓小平的话,巧妙地将历史与现实外交政策相结合,考查了学生对中国外交政策的理解与分析能力,也要求学生具备全球视野和关注社会公正的人文素养。

A “结伴而不结盟”是政治领域,与材料侧重经济领域合作相悖

C “推进大国协调合作”不符合题意

D “与周边国家共同发展”不符合题意,与材料提及的全球问题相悖

选择性必修1第14课所述:“中共十一届三中全会以后,中国的外交政策朝着为改革开放和现代化建设服务的方向进行重大调整。根据国际形势的变化,中国提出和平与发展是当代世界的主题,在发展同世界各国的友好关系方面取得重大进展。……世纪之交,中国把巩固与发展周边关系作为外交工作的首要任务……进入21世纪,中国积极致力于与世界各大国建立不同形式的伙伴关系。中国把与发展中国家合作作为全方位对外开放战略的一部分。”“改革开放后,中国遵循和平发展理念,开展全方位外交,取得巨大成就。”

[答案] B

思考:

1 / 10

同课章节目录