3 命题区间二 古代中华文明的建立与巩固(秦汉时期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 3 命题区间二 古代中华文明的建立与巩固(秦汉时期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

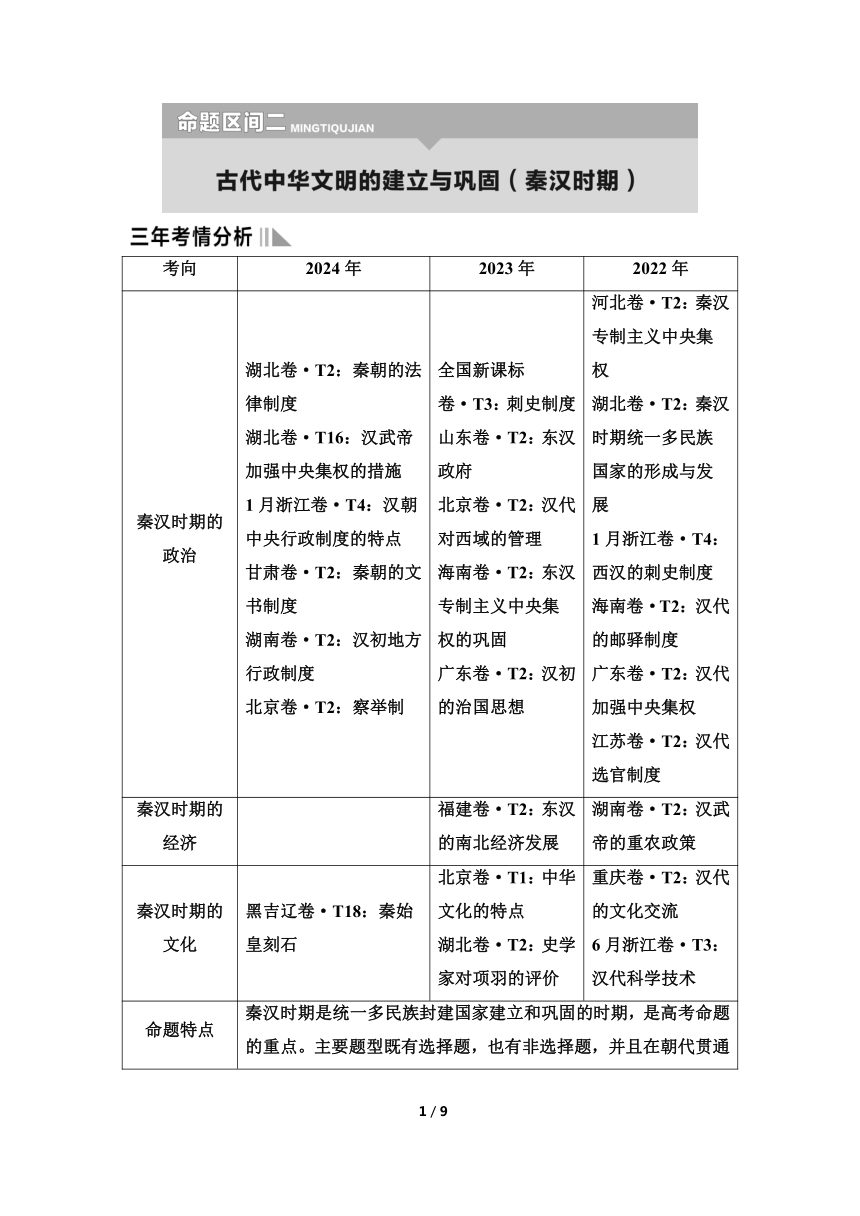

考向 2024年 2023年 2022年

秦汉时期的政治 湖北卷·T2:秦朝的法律制度 湖北卷·T16:汉武帝加强中央集权的措施 1月浙江卷·T4:汉朝中央行政制度的特点 甘肃卷·T2:秦朝的文书制度 湖南卷·T2:汉初地方行政制度 北京卷·T2:察举制 全国新课标卷·T3:刺史制度 山东卷·T2:东汉政府 北京卷·T2:汉代对西域的管理 海南卷·T2:东汉专制主义中央集权的巩固 广东卷·T2:汉初的治国思想 河北卷·T2:秦汉专制主义中央集权 湖北卷·T2:秦汉时期统一多民族国家的形成与发展 1月浙江卷·T4:西汉的刺史制度 海南卷·T2:汉代的邮驿制度 广东卷·T2:汉代加强中央集权 江苏卷·T2:汉代选官制度

秦汉时期的经济 福建卷·T2:东汉的南北经济发展 湖南卷·T2:汉武帝的重农政策

秦汉时期的文化 黑吉辽卷·T18:秦始皇刻石 北京卷·T1:中华文化的特点 湖北卷·T2:史学家对项羽的评价 重庆卷·T2:汉代的文化交流 6月浙江卷·T3:汉代科学技术

命题特点 秦汉时期是统一多民族封建国家建立和巩固的时期,是高考命题的重点。主要题型既有选择题,也有非选择题,并且在朝代贯通的题型中都有涉及。在必备知识的考查上,学生备考应该理解“大一统国家”这个概念,注意秦汉时期版图覆盖范围的扩大、政权组织结构的变化、管理力度的强化;在关键能力的考查上,以信息整理和分析问题为主,也有围绕汉代的时代特征的探究题出现;在核心素养的考查上,秦汉制度创新提供了大量史料实证和历史解释的素材

命题趋向 1.通过社会教化认识秦汉时期的国家认同感 2.结合汉代画像砖等原始史料了解汉代的历史特征 3.通过表格认识中枢权力和社会经济发展的特点 4.理解汉代经济政策及措施与加强中央集权之间的关系 5.说明和论证汉朝中央政府为治理边疆而设立的不同机构和从秦到汉国家治理的变化

命题关键词 “大一统”、君主专制、中央集权、皇权至上、官僚政治、三公九卿制、郡县制度、文书制度、上计制度、统一度量衡、横征暴敛、“推恩令”、中朝制度、察举制、刺史制度、盐铁官营、币制改革、西域都护府、“编户齐民”、丝绸之路、佛教传入、尊崇儒术

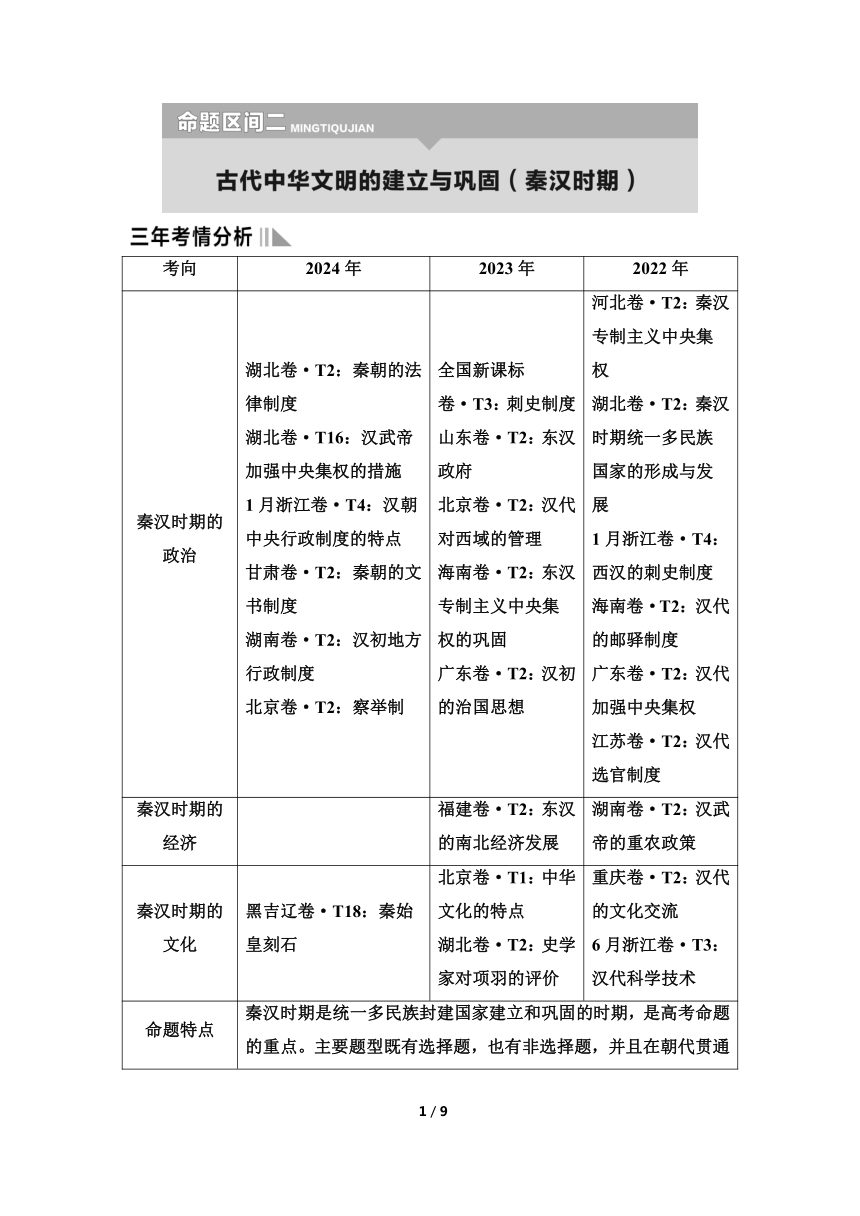

(2024·湖南卷·T2)据史料记载,秦人“畏有司而顺”,楚人“好游侠”“易发怒”。秦末,六国旧地都出现了反秦斗争,其中楚地声势最大,反应最为激烈。这可用于( )

A.证实秦对楚地的统治最为严苛 B.说明秦楚之间文化冲突无法弥合

C.证明秦朝的制度不适用于楚地 D.解释汉初推行郡国并行制的原因

依托史料记载认识汉初的地方治理,考查汉初推行郡国并行制的特殊背景,旨在考查学生理解和评价历史现象的能力。

A 仅从楚地反秦斗争声势最大不能直接证实秦对楚地的统治最为严苛

B “无法弥合”说法过于绝对,且秦统一六国后在一定程度上促进了文化的交流与融合

C 题干主旨反映的是秦地、楚地民风差异明显,但并不能表明秦朝的制度不适用于楚地

中外历史纲要(上)第4课所述:“汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训。西汉初年的各种制度基本沿袭秦朝,史称‘汉承秦制’,但地方行政制度采取郡县与分封并行制。”学习聚焦所述:“汉初基本沿袭秦制,但施政方针有了重大调整。”

[答案] D

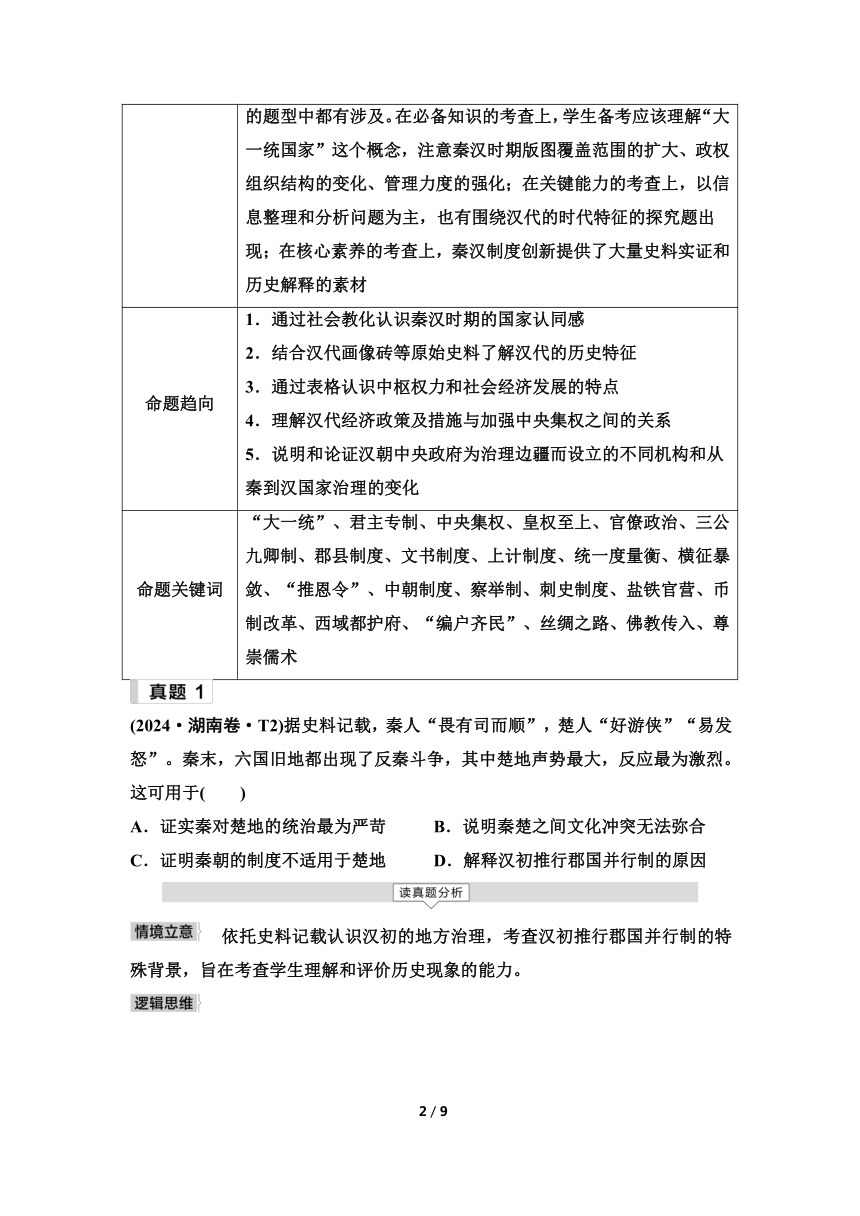

(2024·1月浙江卷·T4)史载:“(西)汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹。”由此可知( )

A.尚书台正式确立为新行政中枢 B.汉成帝开始设立中朝削弱相权

C.尚书各曹掌握朝廷的重要职能 D.尚书仆射控制中朝威胁到皇权

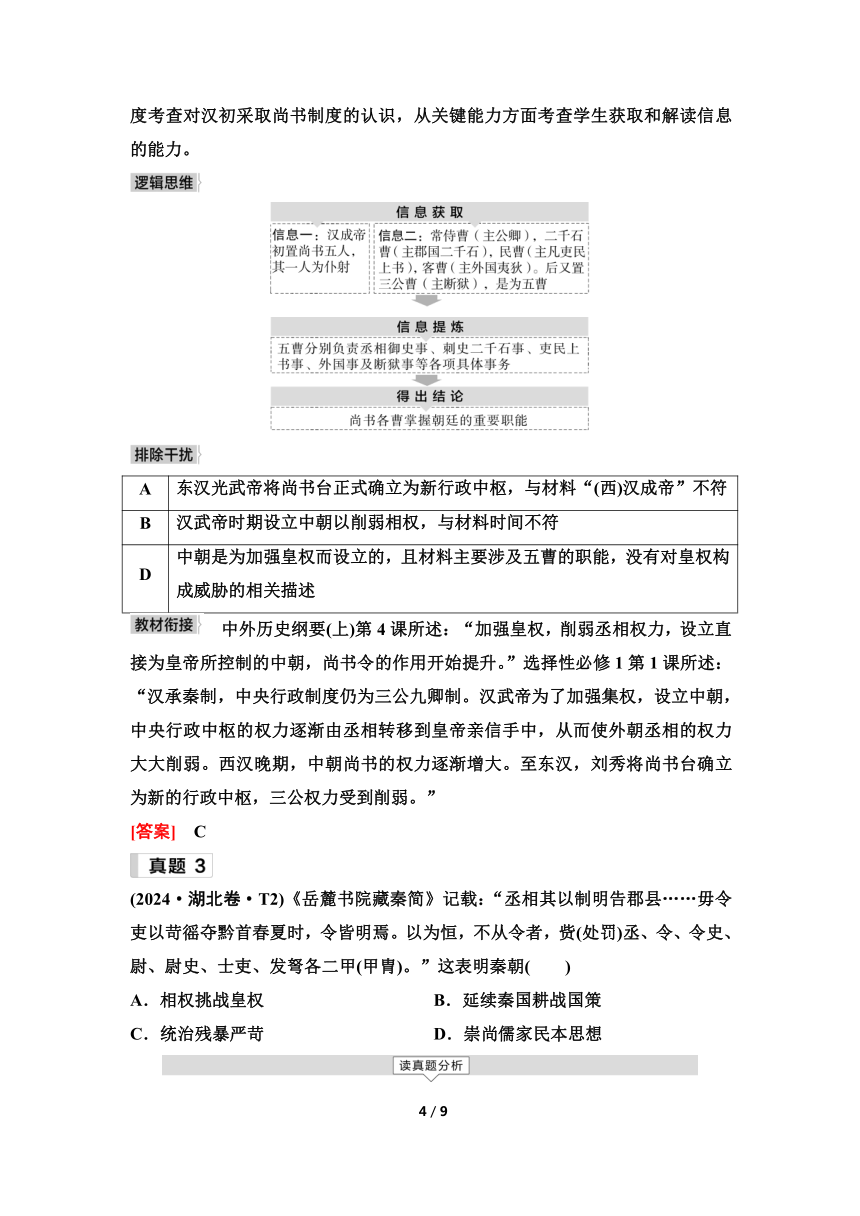

本题以汉初尚书的设置为切入点,设置学习情境,从知识内容的角度考查对汉初采取尚书制度的认识,从关键能力方面考查学生获取和解读信息的能力。

A 东汉光武帝将尚书台正式确立为新行政中枢,与材料“(西)汉成帝”不符

B 汉武帝时期设立中朝以削弱相权,与材料时间不符

D 中朝是为加强皇权而设立的,且材料主要涉及五曹的职能,没有对皇权构成威胁的相关描述

中外历史纲要(上)第4课所述:“加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所控制的中朝,尚书令的作用开始提升。”选择性必修1第1课所述:“汉承秦制,中央行政制度仍为三公九卿制。汉武帝为了加强集权,设立中朝,中央行政中枢的权力逐渐由丞相转移到皇帝亲信手中,从而使外朝丞相的权力大大削弱。西汉晚期,中朝尚书的权力逐渐增大。至东汉,刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权力受到削弱。”

[答案] C

(2024·湖北卷·T2)《岳麓书院藏秦简》记载:“丞相其以制明告郡县……毋令吏以苛徭夺黔首春夏时,令皆明焉。以为恒,不从令者,赀(处罚)丞、令、令史、尉、尉史、士吏、发弩各二甲(甲胄)。”这表明秦朝( )

A.相权挑战皇权 B.延续秦国耕战国策

C.统治残暴严苛 D.崇尚儒家民本思想

依托文献记载认识秦朝的国家治理,考查秦朝巩固统一的措施,旨在考查学生获取和解读信息、调动所学知识解决问题的能力,从历史解释角度认识秦朝国家治理的途径和治理水平的提高。

A “相权挑战皇权”材料并未体现

C 材料所涉记载更多体现了保护农业生产的一面,而非统治残暴严苛

D 秦朝并不崇尚儒家的民本思想

中外历史纲要(上)第3课所述:“商鞅变法后,秦尊奉法家,奖励耕战,国家日益强盛。”

[答案] B

(2023·广东卷·T2)汉初儒家代表人物陆贾的《新语》云:“昔虞舜治天下也,弹五弦之琴,歌《南风》之诗,寂若无治国之意,漠若无忧民之心,然天下治……故无为者乃有为者也。”陆贾的上述思想( )

A.适应了休养生息的政治需要 B.契合了德法并用的治国理念

C.为尊崇儒术提供依据 D.有利于加强中央集权

本题以汉初儒家代表人物陆贾的《新语》中有关舜治理国家的论述设置学

习情境,考查学生阅读材料、归纳概括信息、把握主旨、解释说明历史问题的能力。

B 汉初“无为而治”的思想是黄老之学与道家无为思想的体现,是对法家严刑峻法和儒家积极有为思想的修正

C 陆贾“无为而治”的思想强调顺其自然,与尊崇儒术所强调的积极有为的思想相违背

D 汉初统治者在“无为而治”的思想指导下减少中央政府对地方的干预,在一定程度上助长了地方王国势力的膨胀

中外历史纲要(上)第4课所述:“汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想,采取‘与民休息’政策,减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出。文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称‘文景之治’。”

[答案] A

思考:

(2023·全国甲卷·T25)在中国古代,自然环境、社会生产状况、国家政策、灾害以及战乱,都会对人口的区域布局产生影响。下图显示了两汉时期江浙一带与湘江流域人口增长的巨大差异,能够解释这种差异的主要因素是( )

A.土地兼并程度 B.经济发展水平

C.人口自然增长 D.移民流入数量

本题以两汉时期江浙一带与湘江流域人口增长图设置学习情境,考查学生阅读不同材料,运用理解与辨识、概括与提炼等获取和解读历史信息,根据材料已知信息进行逻辑推理的能力。

A 这一时期土地兼并严重主要集中在北方,土地兼并严重会导致人口的大量外流而非增长,同时材料中也并未对江浙地区与湘江流域土地兼并程度进行对比分析,无法推知当时土地兼并的程度

B 这一时期经济重心尚未南移,北方经济更为发达,湘江流域经济发展水平远不及北方和江浙地区,逻辑推理错误

C 人口自然增长受到原有人口基数的影响,江浙地区人口基数更大,更有利于人口自然增长

中外历史纲要 (上)西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固、选择性必修3亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响。

[答案] D

(2023·湖北卷·T2)司马迁认为,在推翻秦王朝过程中,项羽是天下诸侯的盟主,“位虽不终,近古以来未尝有也”,故而在《史记》中将项羽列入本纪。唐代史家刘知几则指出:“霸王者,即当时诸侯。诸侯而称本纪,求名责实,再三乖谬。”两者认识不同的根源在于( )

A.史书编纂体例的选择

B.正统观念的左右

C.历史叙述原则的取向

D.情感倾向的影响

本题以司马迁和刘知几两位史学家对项羽定位的分歧设置学术情境,考查学生阅读材料、辨识归纳历史信息、认识并解读历史问题的能力。

A 材料中没有涉及刘知几对史书编纂体例的选择

B 正统观念主要是指能够一脉相承,并且能够统一全国的某个政权的合法性,与材料“在推翻秦王朝过程中,项羽是天下诸侯的盟主”不符

D 材料“位虽不终,近古以来未尝有也”“霸王者,即当时诸侯。诸侯而称本纪,求名责实,再三乖谬”属于叙事原则而非情感因素

中外历史纲要(上)第4课所述:“两汉史学的代表性成就是《史记》与《汉书》。西汉司马迁撰写的《史记》,以本纪、表、书、世家、列传的形式,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间的历史,首创了纪传体通史体裁。《史记》文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著。东汉班固撰写的《汉书》,是我国第一部纪传体断代史。”

[答案] C

思考:

1 / 9

秦汉时期的政治 湖北卷·T2:秦朝的法律制度 湖北卷·T16:汉武帝加强中央集权的措施 1月浙江卷·T4:汉朝中央行政制度的特点 甘肃卷·T2:秦朝的文书制度 湖南卷·T2:汉初地方行政制度 北京卷·T2:察举制 全国新课标卷·T3:刺史制度 山东卷·T2:东汉政府 北京卷·T2:汉代对西域的管理 海南卷·T2:东汉专制主义中央集权的巩固 广东卷·T2:汉初的治国思想 河北卷·T2:秦汉专制主义中央集权 湖北卷·T2:秦汉时期统一多民族国家的形成与发展 1月浙江卷·T4:西汉的刺史制度 海南卷·T2:汉代的邮驿制度 广东卷·T2:汉代加强中央集权 江苏卷·T2:汉代选官制度

秦汉时期的经济 福建卷·T2:东汉的南北经济发展 湖南卷·T2:汉武帝的重农政策

秦汉时期的文化 黑吉辽卷·T18:秦始皇刻石 北京卷·T1:中华文化的特点 湖北卷·T2:史学家对项羽的评价 重庆卷·T2:汉代的文化交流 6月浙江卷·T3:汉代科学技术

命题特点 秦汉时期是统一多民族封建国家建立和巩固的时期,是高考命题的重点。主要题型既有选择题,也有非选择题,并且在朝代贯通的题型中都有涉及。在必备知识的考查上,学生备考应该理解“大一统国家”这个概念,注意秦汉时期版图覆盖范围的扩大、政权组织结构的变化、管理力度的强化;在关键能力的考查上,以信息整理和分析问题为主,也有围绕汉代的时代特征的探究题出现;在核心素养的考查上,秦汉制度创新提供了大量史料实证和历史解释的素材

命题趋向 1.通过社会教化认识秦汉时期的国家认同感 2.结合汉代画像砖等原始史料了解汉代的历史特征 3.通过表格认识中枢权力和社会经济发展的特点 4.理解汉代经济政策及措施与加强中央集权之间的关系 5.说明和论证汉朝中央政府为治理边疆而设立的不同机构和从秦到汉国家治理的变化

命题关键词 “大一统”、君主专制、中央集权、皇权至上、官僚政治、三公九卿制、郡县制度、文书制度、上计制度、统一度量衡、横征暴敛、“推恩令”、中朝制度、察举制、刺史制度、盐铁官营、币制改革、西域都护府、“编户齐民”、丝绸之路、佛教传入、尊崇儒术

(2024·湖南卷·T2)据史料记载,秦人“畏有司而顺”,楚人“好游侠”“易发怒”。秦末,六国旧地都出现了反秦斗争,其中楚地声势最大,反应最为激烈。这可用于( )

A.证实秦对楚地的统治最为严苛 B.说明秦楚之间文化冲突无法弥合

C.证明秦朝的制度不适用于楚地 D.解释汉初推行郡国并行制的原因

依托史料记载认识汉初的地方治理,考查汉初推行郡国并行制的特殊背景,旨在考查学生理解和评价历史现象的能力。

A 仅从楚地反秦斗争声势最大不能直接证实秦对楚地的统治最为严苛

B “无法弥合”说法过于绝对,且秦统一六国后在一定程度上促进了文化的交流与融合

C 题干主旨反映的是秦地、楚地民风差异明显,但并不能表明秦朝的制度不适用于楚地

中外历史纲要(上)第4课所述:“汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训。西汉初年的各种制度基本沿袭秦朝,史称‘汉承秦制’,但地方行政制度采取郡县与分封并行制。”学习聚焦所述:“汉初基本沿袭秦制,但施政方针有了重大调整。”

[答案] D

(2024·1月浙江卷·T4)史载:“(西)汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹。”由此可知( )

A.尚书台正式确立为新行政中枢 B.汉成帝开始设立中朝削弱相权

C.尚书各曹掌握朝廷的重要职能 D.尚书仆射控制中朝威胁到皇权

本题以汉初尚书的设置为切入点,设置学习情境,从知识内容的角度考查对汉初采取尚书制度的认识,从关键能力方面考查学生获取和解读信息的能力。

A 东汉光武帝将尚书台正式确立为新行政中枢,与材料“(西)汉成帝”不符

B 汉武帝时期设立中朝以削弱相权,与材料时间不符

D 中朝是为加强皇权而设立的,且材料主要涉及五曹的职能,没有对皇权构成威胁的相关描述

中外历史纲要(上)第4课所述:“加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所控制的中朝,尚书令的作用开始提升。”选择性必修1第1课所述:“汉承秦制,中央行政制度仍为三公九卿制。汉武帝为了加强集权,设立中朝,中央行政中枢的权力逐渐由丞相转移到皇帝亲信手中,从而使外朝丞相的权力大大削弱。西汉晚期,中朝尚书的权力逐渐增大。至东汉,刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权力受到削弱。”

[答案] C

(2024·湖北卷·T2)《岳麓书院藏秦简》记载:“丞相其以制明告郡县……毋令吏以苛徭夺黔首春夏时,令皆明焉。以为恒,不从令者,赀(处罚)丞、令、令史、尉、尉史、士吏、发弩各二甲(甲胄)。”这表明秦朝( )

A.相权挑战皇权 B.延续秦国耕战国策

C.统治残暴严苛 D.崇尚儒家民本思想

依托文献记载认识秦朝的国家治理,考查秦朝巩固统一的措施,旨在考查学生获取和解读信息、调动所学知识解决问题的能力,从历史解释角度认识秦朝国家治理的途径和治理水平的提高。

A “相权挑战皇权”材料并未体现

C 材料所涉记载更多体现了保护农业生产的一面,而非统治残暴严苛

D 秦朝并不崇尚儒家的民本思想

中外历史纲要(上)第3课所述:“商鞅变法后,秦尊奉法家,奖励耕战,国家日益强盛。”

[答案] B

(2023·广东卷·T2)汉初儒家代表人物陆贾的《新语》云:“昔虞舜治天下也,弹五弦之琴,歌《南风》之诗,寂若无治国之意,漠若无忧民之心,然天下治……故无为者乃有为者也。”陆贾的上述思想( )

A.适应了休养生息的政治需要 B.契合了德法并用的治国理念

C.为尊崇儒术提供依据 D.有利于加强中央集权

本题以汉初儒家代表人物陆贾的《新语》中有关舜治理国家的论述设置学

习情境,考查学生阅读材料、归纳概括信息、把握主旨、解释说明历史问题的能力。

B 汉初“无为而治”的思想是黄老之学与道家无为思想的体现,是对法家严刑峻法和儒家积极有为思想的修正

C 陆贾“无为而治”的思想强调顺其自然,与尊崇儒术所强调的积极有为的思想相违背

D 汉初统治者在“无为而治”的思想指导下减少中央政府对地方的干预,在一定程度上助长了地方王国势力的膨胀

中外历史纲要(上)第4课所述:“汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想,采取‘与民休息’政策,减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出。文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称‘文景之治’。”

[答案] A

思考:

(2023·全国甲卷·T25)在中国古代,自然环境、社会生产状况、国家政策、灾害以及战乱,都会对人口的区域布局产生影响。下图显示了两汉时期江浙一带与湘江流域人口增长的巨大差异,能够解释这种差异的主要因素是( )

A.土地兼并程度 B.经济发展水平

C.人口自然增长 D.移民流入数量

本题以两汉时期江浙一带与湘江流域人口增长图设置学习情境,考查学生阅读不同材料,运用理解与辨识、概括与提炼等获取和解读历史信息,根据材料已知信息进行逻辑推理的能力。

A 这一时期土地兼并严重主要集中在北方,土地兼并严重会导致人口的大量外流而非增长,同时材料中也并未对江浙地区与湘江流域土地兼并程度进行对比分析,无法推知当时土地兼并的程度

B 这一时期经济重心尚未南移,北方经济更为发达,湘江流域经济发展水平远不及北方和江浙地区,逻辑推理错误

C 人口自然增长受到原有人口基数的影响,江浙地区人口基数更大,更有利于人口自然增长

中外历史纲要 (上)西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固、选择性必修3亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响。

[答案] D

(2023·湖北卷·T2)司马迁认为,在推翻秦王朝过程中,项羽是天下诸侯的盟主,“位虽不终,近古以来未尝有也”,故而在《史记》中将项羽列入本纪。唐代史家刘知几则指出:“霸王者,即当时诸侯。诸侯而称本纪,求名责实,再三乖谬。”两者认识不同的根源在于( )

A.史书编纂体例的选择

B.正统观念的左右

C.历史叙述原则的取向

D.情感倾向的影响

本题以司马迁和刘知几两位史学家对项羽定位的分歧设置学术情境,考查学生阅读材料、辨识归纳历史信息、认识并解读历史问题的能力。

A 材料中没有涉及刘知几对史书编纂体例的选择

B 正统观念主要是指能够一脉相承,并且能够统一全国的某个政权的合法性,与材料“在推翻秦王朝过程中,项羽是天下诸侯的盟主”不符

D 材料“位虽不终,近古以来未尝有也”“霸王者,即当时诸侯。诸侯而称本纪,求名责实,再三乖谬”属于叙事原则而非情感因素

中外历史纲要(上)第4课所述:“两汉史学的代表性成就是《史记》与《汉书》。西汉司马迁撰写的《史记》,以本纪、表、书、世家、列传的形式,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间的历史,首创了纪传体通史体裁。《史记》文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著。东汉班固撰写的《汉书》,是我国第一部纪传体断代史。”

[答案] C

思考:

1 / 9

同课章节目录