5 专题一 命题区间三 古代中华文明的成熟与民族交融(三国至隋唐时期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 5 专题一 命题区间三 古代中华文明的成熟与民族交融(三国至隋唐时期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

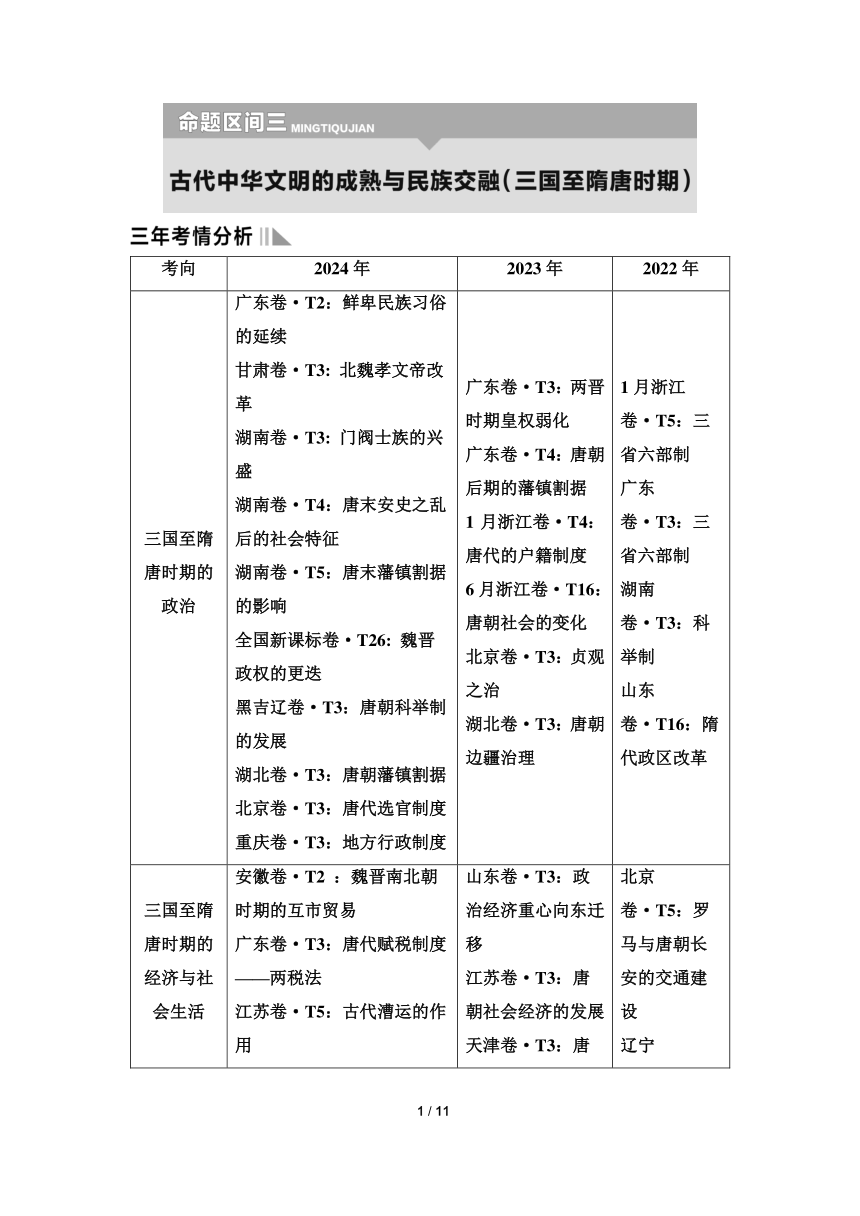

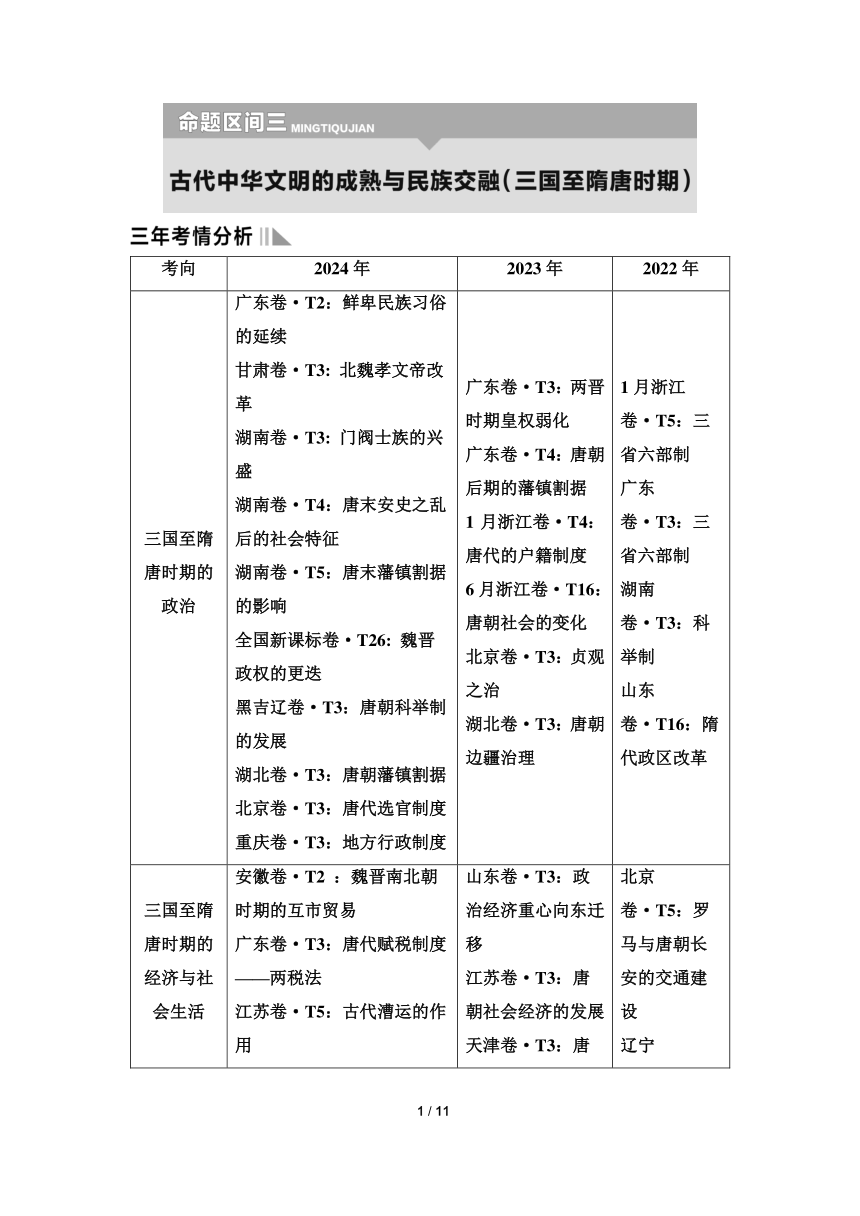

考向 2024年 2023年 2022年

三国至隋唐时期的政治 广东卷·T2:鲜卑民族习俗的延续 甘肃卷·T3: 北魏孝文帝改革 湖南卷·T3: 门阀士族的兴盛 湖南卷·T4:唐末安史之乱后的社会特征 湖南卷·T5:唐末藩镇割据的影响 全国新课标卷·T26: 魏晋政权的更迭 黑吉辽卷·T3:唐朝科举制的发展 湖北卷·T3:唐朝藩镇割据 北京卷·T3:唐代选官制度 重庆卷·T3:地方行政制度 广东卷·T3:两晋时期皇权弱化 广东卷·T4:唐朝后期的藩镇割据 1月浙江卷·T4:唐代的户籍制度 6月浙江卷·T16:唐朝社会的变化 北京卷·T3:贞观之治 湖北卷·T3:唐朝边疆治理 1月浙江卷·T5:三省六部制 广东卷·T3:三省六部制 湖南卷·T3:科举制 山东卷·T16:隋代政区改革

三国至隋唐时期的经济与社会生活 安徽卷·T2 :魏晋南北朝时期的互市贸易 广东卷·T3:唐代赋税制度——两税法 江苏卷·T5:古代漕运的作用 江苏卷·T17:古代的陆路交通 山东卷·T16:唐朝社会经济的发展 重庆卷·T2:均田制 山东卷·T3:政治经济重心向东迁移 江苏卷·T3:唐朝社会经济的发展 天津卷·T3:唐代租庸调制和两税法 北京卷·T5:罗马与唐朝长安的交通建设 辽宁卷·T3:唐代手工业的发展 6月浙江卷·T5:唐代的商业发展 湖北卷·T3:唐代的货币政策

三国至隋唐时期的文化 黑吉辽卷·T2:南北朝时期的民族文化认同 江苏卷·T2:儒学、道教和佛教的发展(魏晋南北朝) 安徽卷·T3:唐朝文化兼收并蓄 甘肃卷·T4:唐朝对外政策和文化认同 湖南卷·T3:南北政权文化认同 辽宁卷·T3:魏晋南北朝文化 全国乙卷·T25:唐代诗歌唱和体现的社会风尚 江苏卷·T3:唐代书法艺术

命题特点 三国至隋唐时期包括两个重要历史阶段,即民族交融的三国两晋南北朝时期和统一多民族封建国家发展的隋唐时期。从真题统计数据来看,魏晋南北朝时期的重要性有所上升,多利用文献史料,创设学术情境、学习情境,考查东晋门阀政治及魏晋南北朝时期的民族交融、文化交融等;隋唐时期仍然是高频考点,重点考查隋唐时期国家制度的创新——科举制、赋税制度的演变,隋唐时期思想变化、文学艺术、科技以及中外文化的交流。试题多通过南北朝时期的民族文化影响、兼容并包的唐文化考查文化交流和文化自信、文化认同等;多维视角考查隋唐时期在政治、经济和民族关系上的突出表现,强调其时代特征

命题趋向 1.魏晋时期的民族交融、文化特征和隋唐时期的文化特征、对外交往都将成为新的命题重点 2.结合三国两晋南北朝至隋唐时期社会经济发展的状况,创设学习情境和生活情境,考查这一时期经济变化的表现及学生运用唯物史观分析这一时期经济变化的原因及作用的能力 3.结合三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化发展的历史背景和代表人物,创设学习情境和社会情境,考查这一时期思想文化发展的特点,突出考查唯物史观和时空观念 4.魏晋时期高考备考重点关注士族专权对政权的重要影响、北民南迁对区域开发的推动作用,以及北魏孝文帝改革对民族交融的推动作用;隋唐时期重点关注藩镇割据,隋唐的选官制度、中枢机构的演变、赋税制度,唐太宗的民本思想和唐朝开明的民族政策

命题关键词 三国鼎立、西晋统一、士族专权、民族交融、孝文帝改革、大运河、安史之乱、宦官专权、朋党之争、“黄籍”“白籍”、基层教化、庄园经济、社会救济、隋唐运河、对外贸易、租庸调制、两税法、制度创新、九品中正制、科举制、均田制、佛教、三教合一、魏晋玄学、建安文学、唐诗、书法艺术、盛唐气象

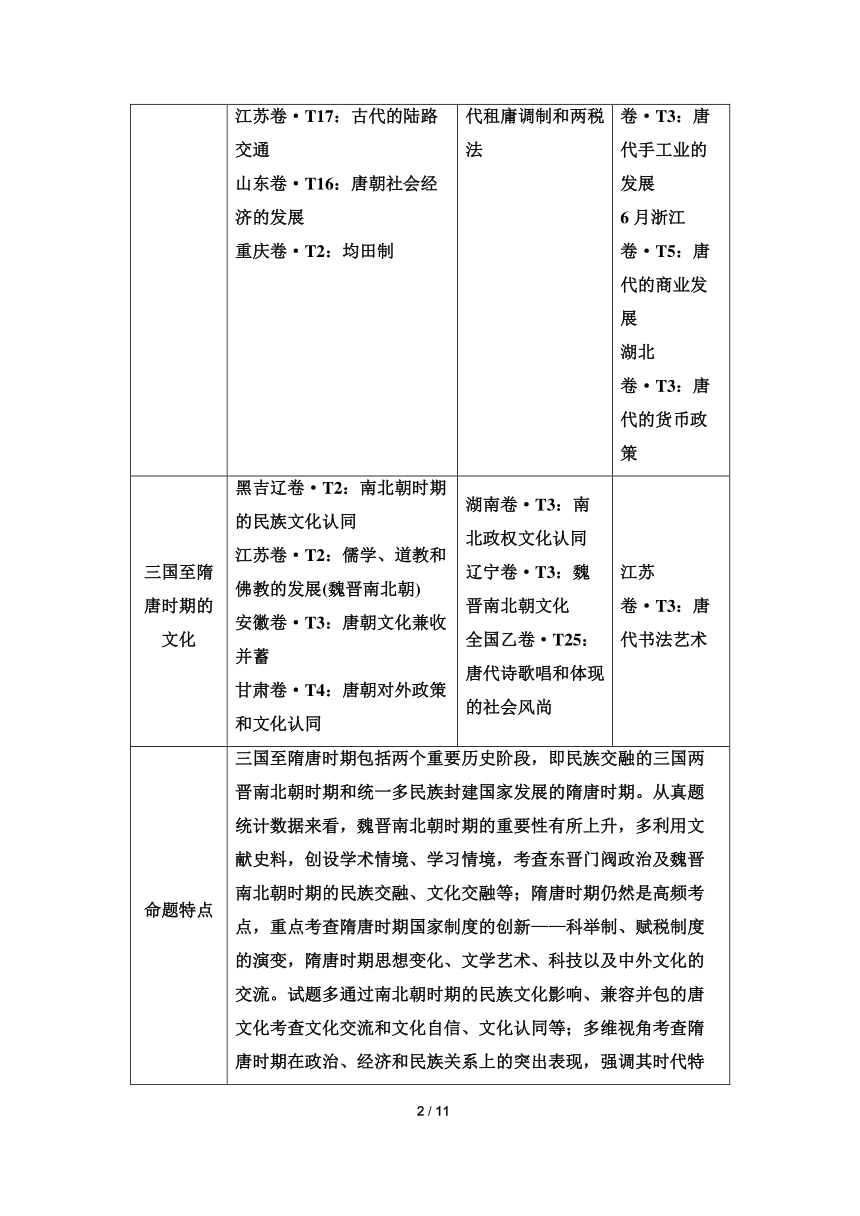

(2024·广东卷·T2) 《魏书》中关于皇帝赏赐的部分记载

道武帝登国三年(388年) 获其四部杂畜十余万……各有差

明元帝永兴五年(413年) 赐征还将士牛马、奴婢各有差

太武帝始光四年(427年) 赐留台文武生口、缯帛、马牛各有差

上表反映了( )

A.北方游牧经济的衰落 B.封建等级制度森严

C.鲜卑民族习俗的延续 D.俸禄制改革不彻底

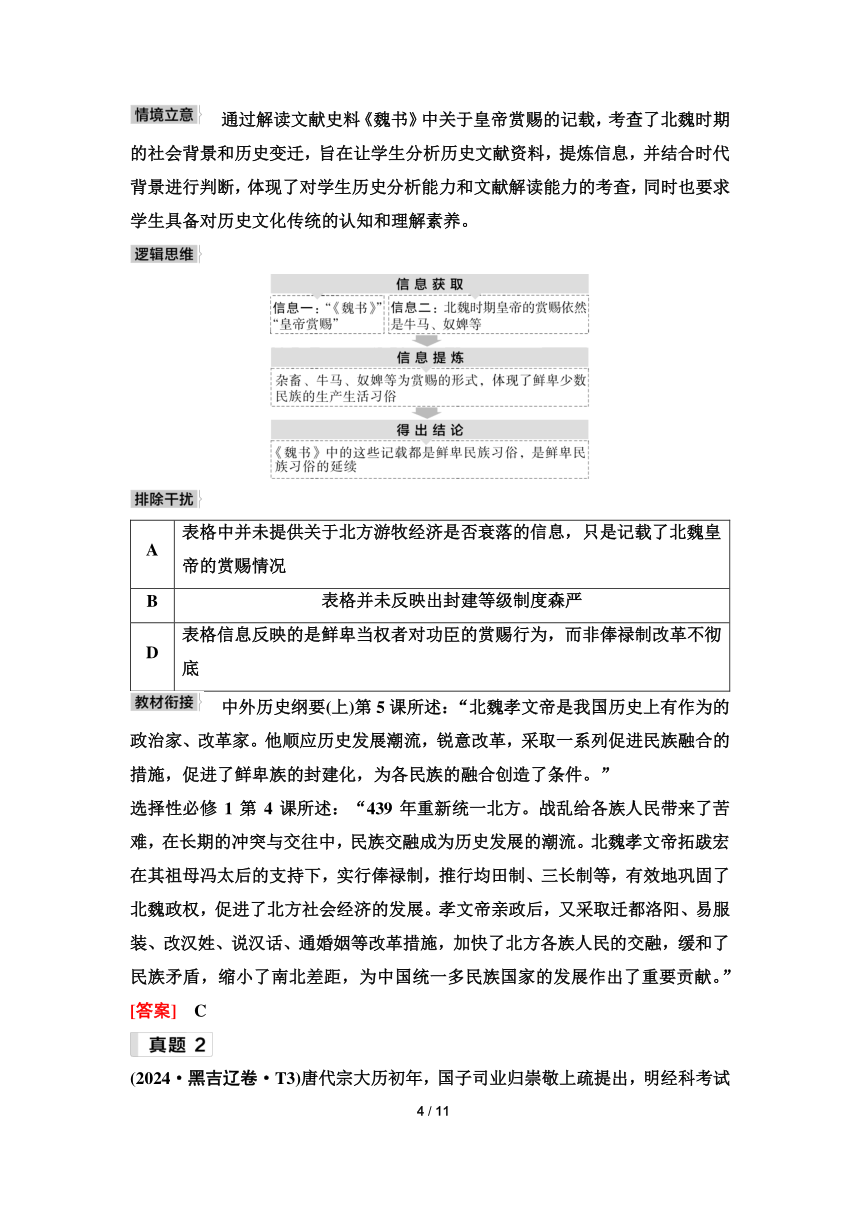

通过解读文献史料《魏书》中关于皇帝赏赐的记载,考查了北魏时期的社会背景和历史变迁,旨在让学生分析历史文献资料,提炼信息,并结合时代背景进行判断,体现了对学生历史分析能力和文献解读能力的考查,同时也要求学生具备对历史文化传统的认知和理解素养。

A 表格中并未提供关于北方游牧经济是否衰落的信息,只是记载了北魏皇帝的赏赐情况

B 表格并未反映出封建等级制度森严

D 表格信息反映的是鲜卑当权者对功臣的赏赐行为,而非俸禄制改革不彻底

中外历史纲要(上)第5课所述:“北魏孝文帝是我国历史上有作为的政治家、改革家。他顺应历史发展潮流,锐意改革,采取一系列促进民族融合的措施,促进了鲜卑族的封建化,为各民族的融合创造了条件。”

选择性必修1第4课所述:“439年重新统一北方。战乱给各族人民带来了苦难,在长期的冲突与交往中,民族交融成为历史发展的潮流。北魏孝文帝拓跋宏在其祖母冯太后的支持下,实行俸禄制,推行均田制、三长制等,有效地巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展。孝文帝亲政后,又采取迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻等改革措施,加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。”

[答案] C

(2024·黑吉辽卷·T3)唐代宗大历初年,国子司业归崇敬上疏提出,明经科考试“不求其文义,及第先取于帖经”,士子为了应试,多死记硬背儒家经典,不从师不问道,遂使“专门业废”“传受义绝”。其所强调的是( )

A.明经科考试改革的必要性

B.复兴儒学的紧迫性

C.进士科考试内容的合理性

D.官学教育的重要性

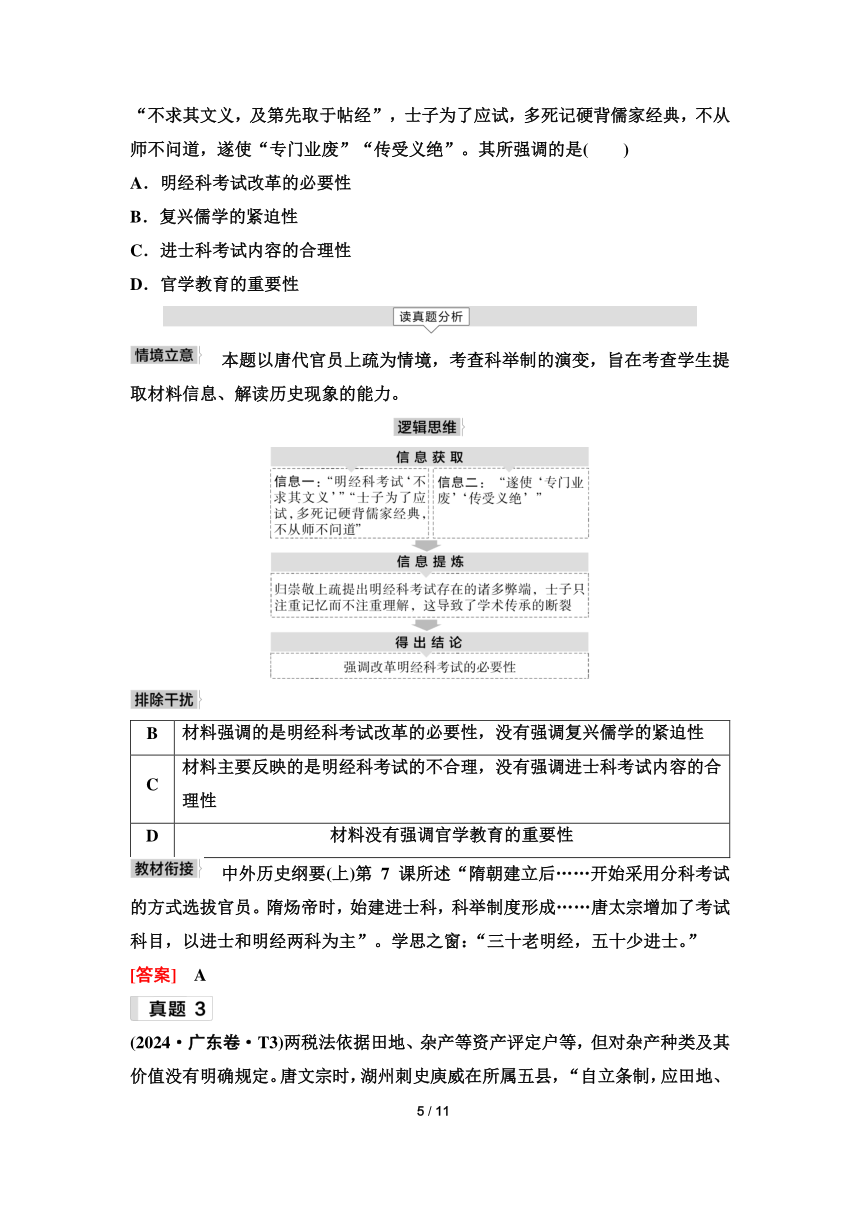

本题以唐代官员上疏为情境,考查科举制的演变,旨在考查学生提取材料信息、解读历史现象的能力。

B 材料强调的是明经科考试改革的必要性,没有强调复兴儒学的紧迫性

C 材料主要反映的是明经科考试的不合理,没有强调进士科考试内容的合理性

D 材料没有强调官学教育的重要性

中外历史纲要(上)第7课所述“隋朝建立后……开始采用分科考试的方式选拔官员。隋炀帝时,始建进士科,科举制度形成……唐太宗增加了考试科目,以进士和明经两科为主”。学思之窗:“三十老明经,五十少进士。”

[答案] A

(2024·广东卷·T3)两税法依据田地、杂产等资产评定户等,但对杂产种类及其价值没有明确规定。唐文宗时,湖州刺史庾威在所属五县,“自立条制,应田地、奴婢,下及竹、树、鹅、鸭等并估计出税,差军人一千一百五十人散入乡村,检责剩征税钱四千九百余贯”,结果被朝廷以“扰人”罪名贬官。由此可见,两税法( )

A.存在一定的制度缺陷 B.强化对农民的人身控制

C.赋予地方官员加征权 D.解决了政府的财政困难

以唐朝的两税法改革为背景,考查两税法的实施细节及其存在的问题,要求学生分析材料并理解两税法在实际执行中暴露出的制度缺陷。旨在考查学生的历史分析能力和对历史事件细节的把握能力,要求学生具备批判性思维和历史知识素养。

B 两税法实际上减轻了农民的人身依附关系

C 庾威在实施两税法时添加了税种,但并未说明这是两税法赋予地方官员的权力,且这种行为被朝廷认为是“扰民”并做出处罚,说明两税法并未赋予地方官员加征权

D 题干信息并没有说明两税法是否成功解决政府的财政困难

中外历史纲要(上)第7课所述问题探究:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。”

[答案] A

思考:

(2024·安徽卷·T2)《晋书·陶侃传》记载,陶侃为武昌太守时“立夷市于郡东,大收其利”。《梁书·张稷传》亦载:“郁州(今属连云港市)接边陲,民俗多与魏人交市。”此类记载所反映的现象表明,这一时期( )

A.海外贸易增加财政收入

B.市镇兴起维护了时局稳定

C.互市交易促进民族交往

D.榷场的设立带动民间交流

本题以古代文献记载设置情境,考查学生运用唯物史观解释历史现象的能力,考查的历史知识是魏晋南北朝时期各民族之间的经济交往。

A 材料未涉及海外贸易

B 材料中未提及市镇的兴起

D 榷场是宋、辽、金时期在边境设立的互市场所,与材料时间不符

选择性必修1第11课“历史纵横”中三国两晋南北朝时期的民族交融相关内容。

[答案] C

思考:

(2024·黑吉辽卷·T2)下表是北魏皇族女性墓志的部分内容。该表反映了当时( )

人物 内容

将军冯邕之妻元氏 母义三恪,道著二王,肃穆闺闱,见重君子

长乐长公主元瑛 六行允备,四德无违,孝友出于自然,柔恭表于天性

乐安郡公主元仲英 女节茂于公宫,妇道显于邦国

A.门第观念得到强化 B.因俗而治政策得到推广

C.礼仪规范得到传承 D.儒家伦理道德得到认同

以北魏皇族女性墓志为依托,考查南北朝时期的民族文化认同,旨在考查学生提取材料信息、解读历史现象的能力。

A 根据材料无法得出“门第观念得到强化”

B 因俗而治政策即结合当地的风俗习惯进行治理,材料所述与此无关

C 材料未涉及礼仪规范的传承和延续

中外历史纲要(上)第5课所述“十六国”,其中大部分由内迁少数民族建立,它们都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍然广泛存在。“5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。”

[答案] D

(2024·安徽卷·T3)唐朝文学家段成式《酉阳杂俎》所记植物近二百种,包括唐代传入的龙胆香、安息香、波斯枣、巴旦杏、无花果等。其子段公路《北户录》则主要记载了岭南地区的动植物,其中写道:茉莉花“本出国外,大同二年(536),始来中土,今番禺士女,多以彩缕贯花卖之”。这反映了( )

A.唐朝文化兼收并蓄

B.大唐风俗远播异域

C.市民生活悠闲雅致

D.文学体裁多种多样

本题以唐朝文学家段成式和其子段公路的著作为背景,考查唐朝文化的特点,特别是其对外来文化的接纳与融合。旨在考查学生对历史材料的分析和理解能力,以及从中提炼出历史文化信息的能力。这要求学生具备良好的历史文化素养和批判性思维能力。

B 材料并未提及唐朝风俗对异域的影响

C “市民生活悠闲雅致”与材料主旨不符

D 材料只是举例说明了两部学术著作,这并不能代表唐朝的文学体裁多种多样

中外历史纲要(上)第8课所述:“伴随佛教东传而来的异域文化,在很多方面对中国产生了深远影响。”问题探究所述:“李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。”

[答案] A

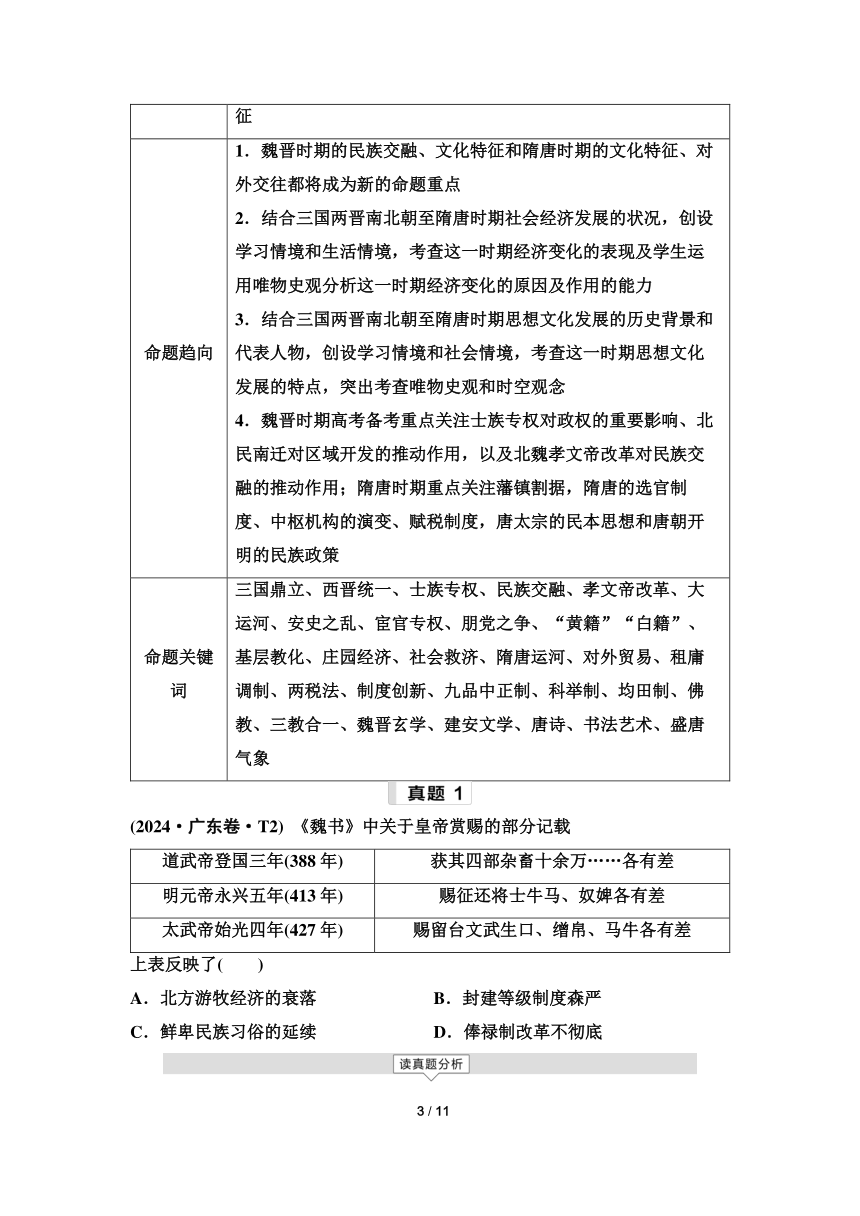

(2023·广东卷·T3)两晋时期参与中央决策的官员出身统计表

朝代 高门士族占比 宗室、外戚占比 寒人占比

西晋 48% 19.1% 32.9%

东晋 78.4% 7.4% 14.2%

上表的变化反映了( )

A.江南士族擅权日甚 B.豪强势力的膨胀

C.九品中正制的衰微 D.专制皇权的弱化

本题以数据表格的形式,用两晋时期参与中央决策的官员出身统计设置学习情境,考查学生阅读数据,通过对数据变动规律的归纳提炼,观察分析历史现象的能力。从思维考查的视角分析,数据反映的是门阀士族的势力增强,宗室、外戚、寒人的势力有所减弱,说明了两个方面的问题,一方面是士族势力的发展,一方面是皇权的弱化。

A 士族门阀最早盛行于北方地区,两晋时期北民南迁后,最典型的门阀士族依然集中于北方地区

B 材料中涉及的官员为高门士族、外戚等,而非豪强

C 高门士族占比的增加说明当时门第选官比较盛行,客观上反映了九品中正制在当时的盛行

中外历史纲要(上)第5课所述:“自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。他们争权夺利,势力逐渐衰弱。”

[答案] D

1 / 11

三国至隋唐时期的政治 广东卷·T2:鲜卑民族习俗的延续 甘肃卷·T3: 北魏孝文帝改革 湖南卷·T3: 门阀士族的兴盛 湖南卷·T4:唐末安史之乱后的社会特征 湖南卷·T5:唐末藩镇割据的影响 全国新课标卷·T26: 魏晋政权的更迭 黑吉辽卷·T3:唐朝科举制的发展 湖北卷·T3:唐朝藩镇割据 北京卷·T3:唐代选官制度 重庆卷·T3:地方行政制度 广东卷·T3:两晋时期皇权弱化 广东卷·T4:唐朝后期的藩镇割据 1月浙江卷·T4:唐代的户籍制度 6月浙江卷·T16:唐朝社会的变化 北京卷·T3:贞观之治 湖北卷·T3:唐朝边疆治理 1月浙江卷·T5:三省六部制 广东卷·T3:三省六部制 湖南卷·T3:科举制 山东卷·T16:隋代政区改革

三国至隋唐时期的经济与社会生活 安徽卷·T2 :魏晋南北朝时期的互市贸易 广东卷·T3:唐代赋税制度——两税法 江苏卷·T5:古代漕运的作用 江苏卷·T17:古代的陆路交通 山东卷·T16:唐朝社会经济的发展 重庆卷·T2:均田制 山东卷·T3:政治经济重心向东迁移 江苏卷·T3:唐朝社会经济的发展 天津卷·T3:唐代租庸调制和两税法 北京卷·T5:罗马与唐朝长安的交通建设 辽宁卷·T3:唐代手工业的发展 6月浙江卷·T5:唐代的商业发展 湖北卷·T3:唐代的货币政策

三国至隋唐时期的文化 黑吉辽卷·T2:南北朝时期的民族文化认同 江苏卷·T2:儒学、道教和佛教的发展(魏晋南北朝) 安徽卷·T3:唐朝文化兼收并蓄 甘肃卷·T4:唐朝对外政策和文化认同 湖南卷·T3:南北政权文化认同 辽宁卷·T3:魏晋南北朝文化 全国乙卷·T25:唐代诗歌唱和体现的社会风尚 江苏卷·T3:唐代书法艺术

命题特点 三国至隋唐时期包括两个重要历史阶段,即民族交融的三国两晋南北朝时期和统一多民族封建国家发展的隋唐时期。从真题统计数据来看,魏晋南北朝时期的重要性有所上升,多利用文献史料,创设学术情境、学习情境,考查东晋门阀政治及魏晋南北朝时期的民族交融、文化交融等;隋唐时期仍然是高频考点,重点考查隋唐时期国家制度的创新——科举制、赋税制度的演变,隋唐时期思想变化、文学艺术、科技以及中外文化的交流。试题多通过南北朝时期的民族文化影响、兼容并包的唐文化考查文化交流和文化自信、文化认同等;多维视角考查隋唐时期在政治、经济和民族关系上的突出表现,强调其时代特征

命题趋向 1.魏晋时期的民族交融、文化特征和隋唐时期的文化特征、对外交往都将成为新的命题重点 2.结合三国两晋南北朝至隋唐时期社会经济发展的状况,创设学习情境和生活情境,考查这一时期经济变化的表现及学生运用唯物史观分析这一时期经济变化的原因及作用的能力 3.结合三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化发展的历史背景和代表人物,创设学习情境和社会情境,考查这一时期思想文化发展的特点,突出考查唯物史观和时空观念 4.魏晋时期高考备考重点关注士族专权对政权的重要影响、北民南迁对区域开发的推动作用,以及北魏孝文帝改革对民族交融的推动作用;隋唐时期重点关注藩镇割据,隋唐的选官制度、中枢机构的演变、赋税制度,唐太宗的民本思想和唐朝开明的民族政策

命题关键词 三国鼎立、西晋统一、士族专权、民族交融、孝文帝改革、大运河、安史之乱、宦官专权、朋党之争、“黄籍”“白籍”、基层教化、庄园经济、社会救济、隋唐运河、对外贸易、租庸调制、两税法、制度创新、九品中正制、科举制、均田制、佛教、三教合一、魏晋玄学、建安文学、唐诗、书法艺术、盛唐气象

(2024·广东卷·T2) 《魏书》中关于皇帝赏赐的部分记载

道武帝登国三年(388年) 获其四部杂畜十余万……各有差

明元帝永兴五年(413年) 赐征还将士牛马、奴婢各有差

太武帝始光四年(427年) 赐留台文武生口、缯帛、马牛各有差

上表反映了( )

A.北方游牧经济的衰落 B.封建等级制度森严

C.鲜卑民族习俗的延续 D.俸禄制改革不彻底

通过解读文献史料《魏书》中关于皇帝赏赐的记载,考查了北魏时期的社会背景和历史变迁,旨在让学生分析历史文献资料,提炼信息,并结合时代背景进行判断,体现了对学生历史分析能力和文献解读能力的考查,同时也要求学生具备对历史文化传统的认知和理解素养。

A 表格中并未提供关于北方游牧经济是否衰落的信息,只是记载了北魏皇帝的赏赐情况

B 表格并未反映出封建等级制度森严

D 表格信息反映的是鲜卑当权者对功臣的赏赐行为,而非俸禄制改革不彻底

中外历史纲要(上)第5课所述:“北魏孝文帝是我国历史上有作为的政治家、改革家。他顺应历史发展潮流,锐意改革,采取一系列促进民族融合的措施,促进了鲜卑族的封建化,为各民族的融合创造了条件。”

选择性必修1第4课所述:“439年重新统一北方。战乱给各族人民带来了苦难,在长期的冲突与交往中,民族交融成为历史发展的潮流。北魏孝文帝拓跋宏在其祖母冯太后的支持下,实行俸禄制,推行均田制、三长制等,有效地巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展。孝文帝亲政后,又采取迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻等改革措施,加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。”

[答案] C

(2024·黑吉辽卷·T3)唐代宗大历初年,国子司业归崇敬上疏提出,明经科考试“不求其文义,及第先取于帖经”,士子为了应试,多死记硬背儒家经典,不从师不问道,遂使“专门业废”“传受义绝”。其所强调的是( )

A.明经科考试改革的必要性

B.复兴儒学的紧迫性

C.进士科考试内容的合理性

D.官学教育的重要性

本题以唐代官员上疏为情境,考查科举制的演变,旨在考查学生提取材料信息、解读历史现象的能力。

B 材料强调的是明经科考试改革的必要性,没有强调复兴儒学的紧迫性

C 材料主要反映的是明经科考试的不合理,没有强调进士科考试内容的合理性

D 材料没有强调官学教育的重要性

中外历史纲要(上)第7课所述“隋朝建立后……开始采用分科考试的方式选拔官员。隋炀帝时,始建进士科,科举制度形成……唐太宗增加了考试科目,以进士和明经两科为主”。学思之窗:“三十老明经,五十少进士。”

[答案] A

(2024·广东卷·T3)两税法依据田地、杂产等资产评定户等,但对杂产种类及其价值没有明确规定。唐文宗时,湖州刺史庾威在所属五县,“自立条制,应田地、奴婢,下及竹、树、鹅、鸭等并估计出税,差军人一千一百五十人散入乡村,检责剩征税钱四千九百余贯”,结果被朝廷以“扰人”罪名贬官。由此可见,两税法( )

A.存在一定的制度缺陷 B.强化对农民的人身控制

C.赋予地方官员加征权 D.解决了政府的财政困难

以唐朝的两税法改革为背景,考查两税法的实施细节及其存在的问题,要求学生分析材料并理解两税法在实际执行中暴露出的制度缺陷。旨在考查学生的历史分析能力和对历史事件细节的把握能力,要求学生具备批判性思维和历史知识素养。

B 两税法实际上减轻了农民的人身依附关系

C 庾威在实施两税法时添加了税种,但并未说明这是两税法赋予地方官员的权力,且这种行为被朝廷认为是“扰民”并做出处罚,说明两税法并未赋予地方官员加征权

D 题干信息并没有说明两税法是否成功解决政府的财政困难

中外历史纲要(上)第7课所述问题探究:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。”

[答案] A

思考:

(2024·安徽卷·T2)《晋书·陶侃传》记载,陶侃为武昌太守时“立夷市于郡东,大收其利”。《梁书·张稷传》亦载:“郁州(今属连云港市)接边陲,民俗多与魏人交市。”此类记载所反映的现象表明,这一时期( )

A.海外贸易增加财政收入

B.市镇兴起维护了时局稳定

C.互市交易促进民族交往

D.榷场的设立带动民间交流

本题以古代文献记载设置情境,考查学生运用唯物史观解释历史现象的能力,考查的历史知识是魏晋南北朝时期各民族之间的经济交往。

A 材料未涉及海外贸易

B 材料中未提及市镇的兴起

D 榷场是宋、辽、金时期在边境设立的互市场所,与材料时间不符

选择性必修1第11课“历史纵横”中三国两晋南北朝时期的民族交融相关内容。

[答案] C

思考:

(2024·黑吉辽卷·T2)下表是北魏皇族女性墓志的部分内容。该表反映了当时( )

人物 内容

将军冯邕之妻元氏 母义三恪,道著二王,肃穆闺闱,见重君子

长乐长公主元瑛 六行允备,四德无违,孝友出于自然,柔恭表于天性

乐安郡公主元仲英 女节茂于公宫,妇道显于邦国

A.门第观念得到强化 B.因俗而治政策得到推广

C.礼仪规范得到传承 D.儒家伦理道德得到认同

以北魏皇族女性墓志为依托,考查南北朝时期的民族文化认同,旨在考查学生提取材料信息、解读历史现象的能力。

A 根据材料无法得出“门第观念得到强化”

B 因俗而治政策即结合当地的风俗习惯进行治理,材料所述与此无关

C 材料未涉及礼仪规范的传承和延续

中外历史纲要(上)第5课所述“十六国”,其中大部分由内迁少数民族建立,它们都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍然广泛存在。“5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。”

[答案] D

(2024·安徽卷·T3)唐朝文学家段成式《酉阳杂俎》所记植物近二百种,包括唐代传入的龙胆香、安息香、波斯枣、巴旦杏、无花果等。其子段公路《北户录》则主要记载了岭南地区的动植物,其中写道:茉莉花“本出国外,大同二年(536),始来中土,今番禺士女,多以彩缕贯花卖之”。这反映了( )

A.唐朝文化兼收并蓄

B.大唐风俗远播异域

C.市民生活悠闲雅致

D.文学体裁多种多样

本题以唐朝文学家段成式和其子段公路的著作为背景,考查唐朝文化的特点,特别是其对外来文化的接纳与融合。旨在考查学生对历史材料的分析和理解能力,以及从中提炼出历史文化信息的能力。这要求学生具备良好的历史文化素养和批判性思维能力。

B 材料并未提及唐朝风俗对异域的影响

C “市民生活悠闲雅致”与材料主旨不符

D 材料只是举例说明了两部学术著作,这并不能代表唐朝的文学体裁多种多样

中外历史纲要(上)第8课所述:“伴随佛教东传而来的异域文化,在很多方面对中国产生了深远影响。”问题探究所述:“李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。”

[答案] A

(2023·广东卷·T3)两晋时期参与中央决策的官员出身统计表

朝代 高门士族占比 宗室、外戚占比 寒人占比

西晋 48% 19.1% 32.9%

东晋 78.4% 7.4% 14.2%

上表的变化反映了( )

A.江南士族擅权日甚 B.豪强势力的膨胀

C.九品中正制的衰微 D.专制皇权的弱化

本题以数据表格的形式,用两晋时期参与中央决策的官员出身统计设置学习情境,考查学生阅读数据,通过对数据变动规律的归纳提炼,观察分析历史现象的能力。从思维考查的视角分析,数据反映的是门阀士族的势力增强,宗室、外戚、寒人的势力有所减弱,说明了两个方面的问题,一方面是士族势力的发展,一方面是皇权的弱化。

A 士族门阀最早盛行于北方地区,两晋时期北民南迁后,最典型的门阀士族依然集中于北方地区

B 材料中涉及的官员为高门士族、外戚等,而非豪强

C 高门士族占比的增加说明当时门第选官比较盛行,客观上反映了九品中正制在当时的盛行

中外历史纲要(上)第5课所述:“自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。他们争权夺利,势力逐渐衰弱。”

[答案] D

1 / 11

同课章节目录