1 命题区间一 古代中华文明的起源与奠基(先秦时期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 1 命题区间一 古代中华文明的起源与奠基(先秦时期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

专题一 中国古代史

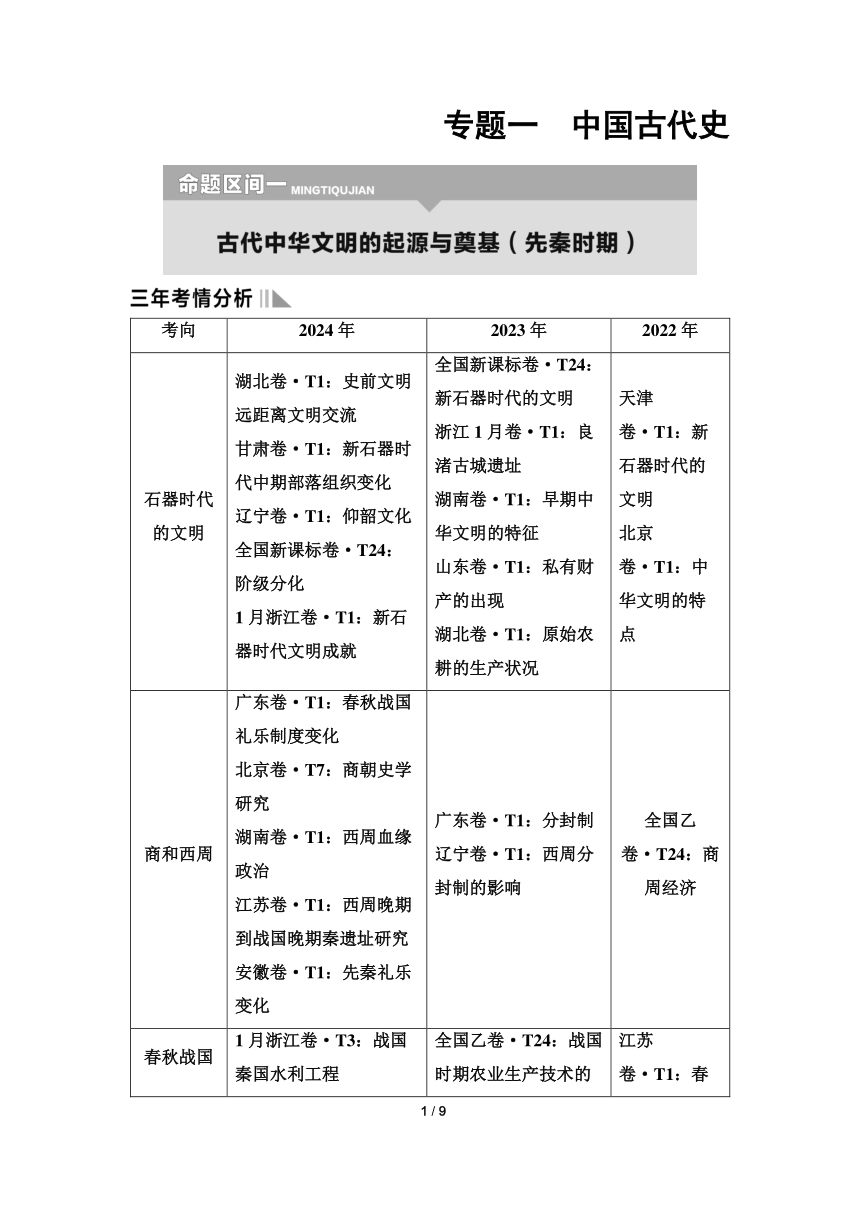

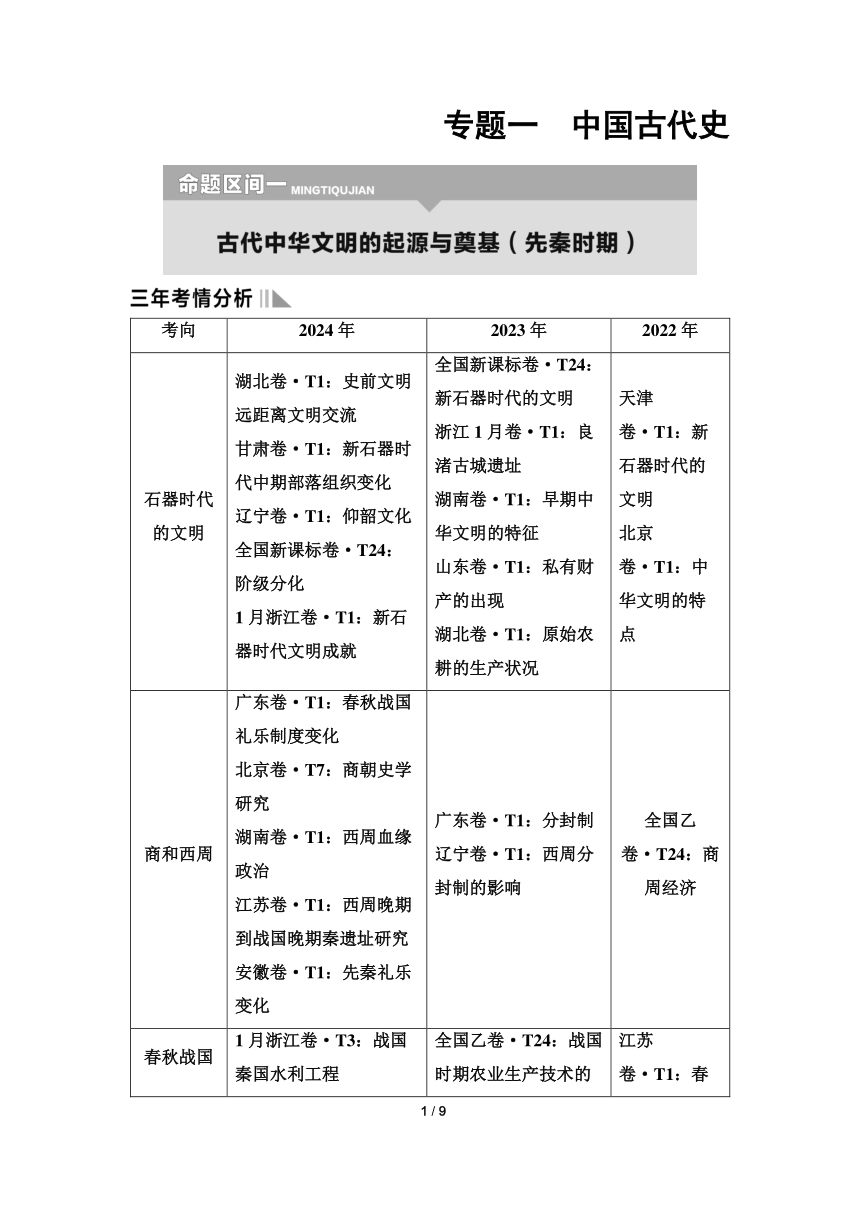

考向 2024年 2023年 2022年

石器时代的文明 湖北卷·T1:史前文明远距离文明交流 甘肃卷·T1:新石器时代中期部落组织变化 辽宁卷·T1:仰韶文化 全国新课标卷·T24:阶级分化 1月浙江卷·T1:新石器时代文明成就 全国新课标卷·T24:新石器时代的文明 浙江1月卷·T1:良渚古城遗址 湖南卷·T1:早期中华文明的特征 山东卷·T1:私有财产的出现 湖北卷·T1:原始农耕的生产状况 天津卷·T1:新石器时代的文明 北京卷·T1:中华文明的特点

商和西周 广东卷·T1:春秋战国礼乐制度变化 北京卷·T7:商朝史学研究 湖南卷·T1:西周血缘政治 江苏卷·T1:西周晚期到战国晚期秦遗址研究 安徽卷·T1:先秦礼乐变化 广东卷·T1:分封制 辽宁卷·T1:西周分封制的影响 全国乙卷·T24:商周经济

春秋战国 1月浙江卷·T3:战国秦国水利工程 山东卷·T2:春秋战国社会秩序变化 北京卷·T1:春秋战国儒家思想 1月浙江卷·T2:老子思想 全国新课标卷·T25:道家思想 全国乙卷·T24:战国时期农业生产技术的进步 全国甲卷·T24:孔子思想 全国新课标卷·T25:百家争鸣 湖南卷·T2:秦国官僚制度 浙江1月卷·T2:春秋战国时期的生产工具 海南卷·T1:春秋战国时期的变革 江苏卷·T1:春秋战国时期的改革与变法 辽宁卷·T1:春秋战国时期的民本思想 河北卷·T1:春秋战国时期宗法制解体

命题特点 题型以选择题为主,非选择题多涉及综合考查。中华文明的起源,多利用考古材料或者文献史料,创设学术情境、学习情境,侧重考查信息获取和解读能力,要求在理解材料信息的基础上对材料进行处理,形成新的合理见解和客观评价。早期文明经济发展状况、春秋战国时期社会转型也多有考查,主要从唯物史观角度关注先秦社会转型与变法运动、思想解放的内在联系

命题趋向 1.结合考古学成就和历史文献,考查原始社会后期文明的发展、商周时期文化的空间分布规律以及对中华文化多元一体特征的理解 2.结合夏商周时期的考古遗存,创设学术情境,从时空观念和唯物史观角度考查早期国家的特征 3.联系春秋战国时期诸侯纷争、民族交融的具体史实,从历史解释角度考查民族认同、文化认同和文化交流 4.结合春秋战国时期社会的变化,特别是商鞅变法等典型历史现象,创设学习情境,考查春秋战国时期的社会转型 5.结合各学派代表人物的典型观点,进行纵向和横向比较,考查百家争鸣中的国家治理观念以及对先秦时期中华文化特征的理解

命题关键词 文明起源、多元一体、原始民主、商周之变、血缘认同、贵族政治、家国同构、“天下共主”、礼乐制度、文明传承、原始农耕、土地国有、神权色彩、敬德保民、青铜文化、文化认同、礼崩乐坏、社会转型、列国纷争、三家分晋、民族交融、华夏认同、变法改革、铁犁牛耕、郡县制、官僚政治、军功爵制、工商食官、铜铸货币、百家争鸣、“无为而治”“兼爱、非攻、尚贤”、以人为本、社会大变革、天人合一、崇德尚贤、德法之争

(2024·全国新课标卷·T24)考古学者在某史前遗址发掘出1 300余座墓葬,大、中、小三类墓葬分别占总数的不到1%、近10%和90%。其中大型墓葬规模大、随葬品丰富,出土了成套的a石制、陶制礼器等。据此可以推断,该遗址处于( )

A.旧石器时代早期 B.旧石器时代晚期

C.新石器时代早期 D.新石器时代晚期

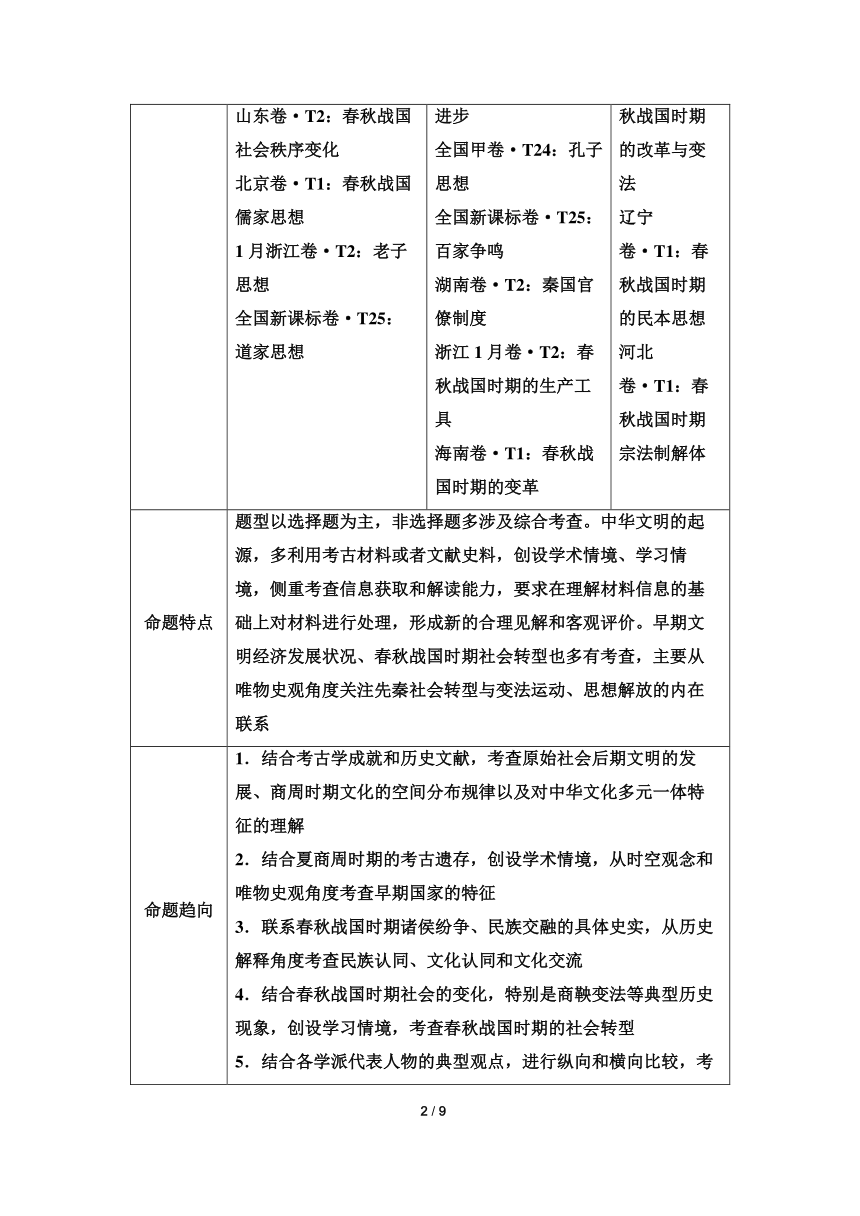

以某史前遗址发掘出1 300余座墓为切入点,考查史前文明的历史分期和特征,通过阅读和理解材料信息准确地判断历史事物的能力,体现了对时空观念、史料实证和历史解释等核心素养的考查。

A 旧石器时代早期尚未出现陶器,与出土文物不符

B 旧石器时代晚期虽然接近新石器时代,但同样没有出现陶器的证据

C 新石器时代早期,石器仍以打制为主,磨制很少,陶器制作粗糙,居民生活以渔猎采集为主,农业和家畜饲养业处于初期阶段,且社会复杂化程度相对较低,发现的大型聚落及墓葬较少

中外历史纲要(上)第1课所述:“新石器时代晚期出现的父系氏族社会,社会贫富分化与不平等开始出现。”

[答案] D

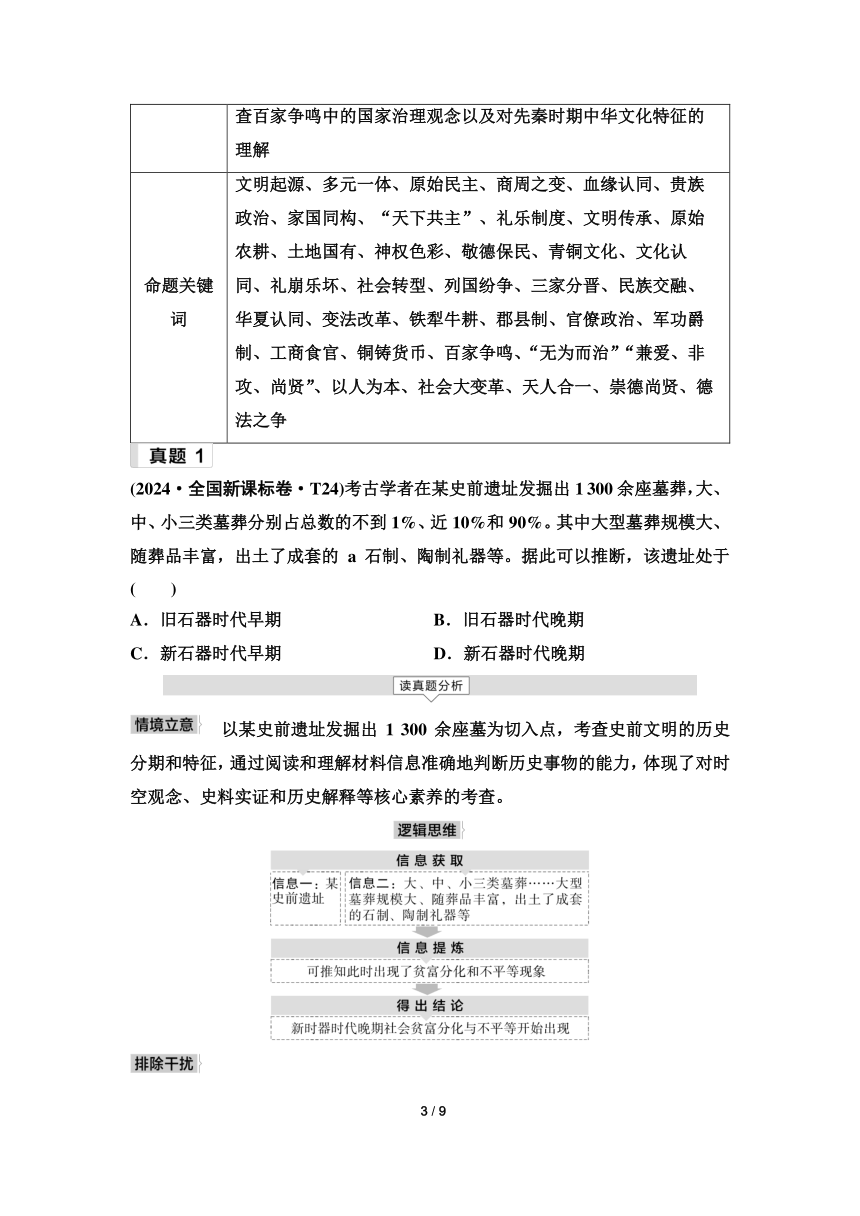

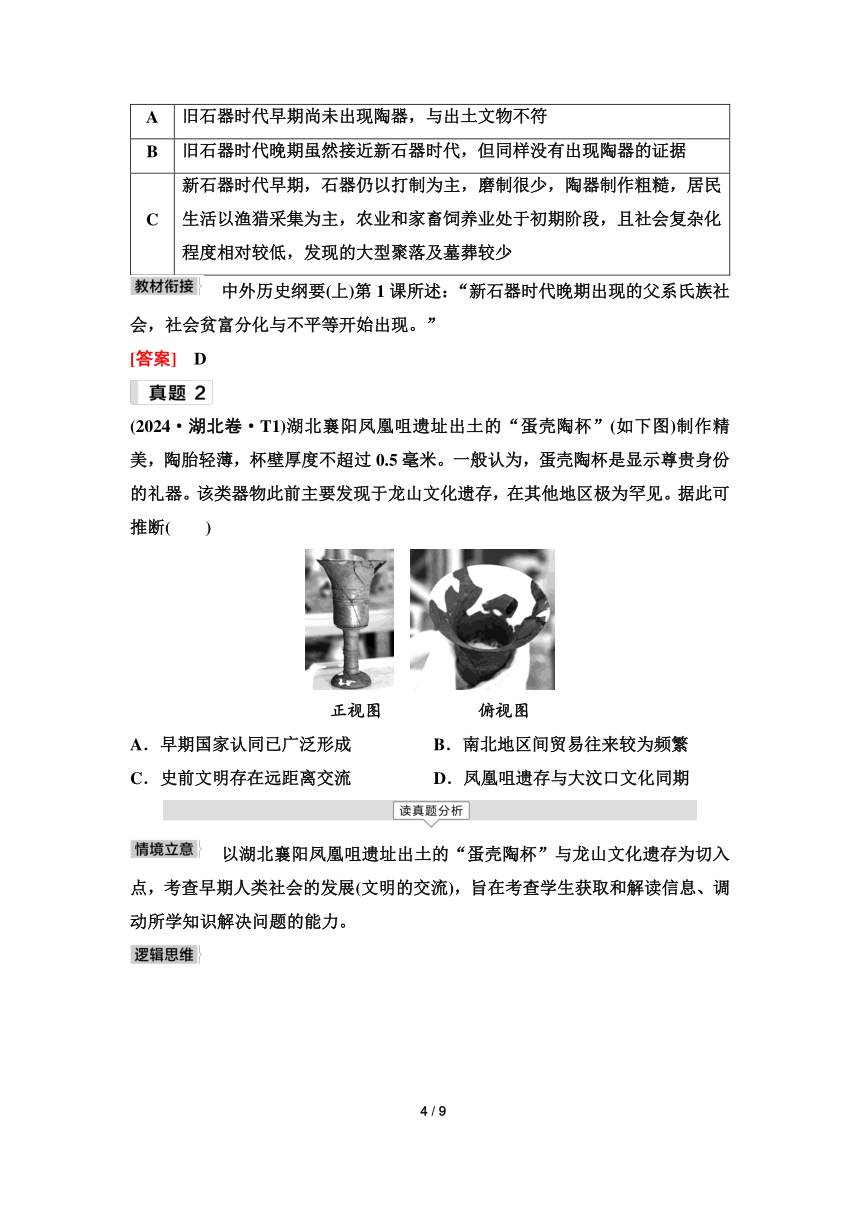

(2024·湖北卷·T1)湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。据此可推断( )

正视图 俯视图

A.早期国家认同已广泛形成 B.南北地区间贸易往来较为频繁

C.史前文明存在远距离交流 D.凤凰咀遗存与大汶口文化同期

以湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”与龙山文化遗存为切入点,考查早期人类社会的发展(文明的交流),旨在考查学生获取和解读信息、调动所学知识解决问题的能力。

A 新石器时代,国家尚未出现

B 受生产力水平影响,新石器时代南北地区不可能贸易往来较为频繁

D 根据材料无法得出凤凰咀遗存与大汶口文化同期

中外历史纲要(上)第1课所述:“距今约5 000年的新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。龙山文化的代表器物是黑陶,胎壁薄如蛋壳,被称为‘蛋壳陶’。”

[答案] C

思考:

(2024·安徽卷·T1)西周前期,青铜器高古凝重,无取巧用意,纹饰原始,颇有图腾意味;春秋中叶至战国末年,器制多轻便适用,每每以现实性的动物为附饰物,追求精巧玲珑,标新立异。这一变化说明( )

A.宗法观念已经名存实亡 B.青铜铸造进入鼎盛时期

C.青铜器的礼乐功能弱化 D.农耕工具发生显著变化

本题以青铜器的造型为切入点,通过青铜器的造型的变化创设情境,考查春秋战国时期青铜器纹饰变化体现的社会变迁。

A 宗法制度在春秋战国时期逐渐走向崩溃,但宗法观念依然存在

B 青铜铸造鼎盛时期是在商周时期

D 材料没有提到青铜器作为农具使用,且根据所学知识可知,青铜器大多作为礼器用于祭祀,很少作为农具使用

中外历史纲要(上)第1课所述:“商和西周是我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的时期。农业是主要生产部门,农业生产中主要使用木、石骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。……青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类繁多,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。”

选择性必修2第4课所述:“人类在改造自然的过程中发现了铜,并逐渐掌握了青铜冶炼技术。从目前发现的考古资料看……距今5 000年左右的新石器时代晚期,中国已出现小件青铜器。青铜在当时是珍贵的资源,青铜铸造的农具数量有限。”“考古学家在中国商朝和西周时期的遗址中,发现了青铜器作坊中大量打碎的范。战国以后出现了大量铁农具的范。”

[答案] C

(2024·江苏卷·T1)毛家坪遗址是自西周晚期延续到战国晚期的秦文化遗址,在该遗址中发现大量炭化的苜蓿属植物种子和马的骨骼。有学者依据《史记》中秦人先祖“好马及畜,善养息之”的记载,认为上述苜蓿属植物与秦人养马有关。该学者的研究可以说明( )

A.西周晚期出现原始农耕和畜牧

B.探究历史要重视史料间的联系

C.秦人即将迈入阶级社会的门槛

D.实物史料比文献史料更有价值

本题以考古发现的研究设计情境,考查历史研究方法与史料价值,其中王国维提倡的二重证据法是研究历史的重要方法。

A 新石器时代我国就已出现原始农耕和畜牧

C 材料并未体现出现社会贫富分化与不平等现象,无法推知秦人即将迈入阶级社会的门槛

D “实物史料比文献史料更有价值”说法错误

选择性必修2第4课所述:“豢养驯化禽畜的古代畜牧业,也有其自身的工具设施。古人用圈厩来饲养禽畜,用马槽来喂马。不少工具设施到今天依然发挥着作用。”

选择性必修1第11课所述:“西汉一度征服中亚的大宛国,获得了当地出产的良种‘汗血马’,同时引进了优良的饲草苜蓿,以及葡萄等水果。西瓜和中国古代文献中带有‘胡’字的物种……它们基本都是通过西域传入的。”

[答案] B

(2024·山东卷·T2)西周时期,诸侯国在奉行周礼的同时,多尊重当地原有的风俗;春秋战国时期,诸侯国变革礼制,移风易俗,成为一种普遍现象。诸侯国转变做法主要是为了( )

A.重构统治秩序 B.限制贵族特权

C.以德行教化民众 D.打破宗法血缘关系

以西周到春秋战国时期为切入点,考查春秋战国时期的社会变革,旨在考查理解题干信息并调动所学知识正确说明历史现象的能力,体现了唯物史观、历史解释等核心素养。

B 对周礼民风的重构,是社会风气的调整,针对的是当地民众,即诸侯国治下的百姓,而不是贵族

C 该时期变革过程中更多的是采取法家的治国理念,“德行”是儒家文化的代表

D 材料没有体现打破宗法血缘关系

中外历史纲要(上)第1课所述:“周朝传统的政治秩序完全被破坏。”

[答案] A

(2024·广东卷·T1)据研究,古代礼书上记载的春秋时期行礼所用饮酒器,有爵、觚、觯、角、散五种,称为“五爵”,其名来自商、西周时期五种形制不同的青铜酒器名。实际上,春秋时期的五爵均为筒形漆木器,容量依次为一至五升。“宗庙之祭,贵者献以爵,贱者献以散。”据此可知,春秋时期( )

A.五爵形制趋同说明礼崩乐坏

B.宗庙祭祀遵从天人合一理念

C.采用漆木酒器彰显以人为本

D.五爵以小为贵维系等级秩序

本题以春秋战国时期的酒器为切入点,以礼仪规则作为情境,考查学生阅读材料、获取信息的能力。培养学生透过春秋战国时期的礼制理解礼制背后的政治意图。

A 礼崩乐坏的根源是生产力的发展,且材料未体现礼器形制趋同

B 天人合一即人与自然高度和谐融合,材料未涉及相关内容

C “采用漆木酒器彰显以人为本”材料未体现

中外历史纲要(上)教师用书第1课所述:“铜尊盛行于商朝和西周时期,是一种饮酒礼器。”

选择性必修1第8课所述:“西周统治者为维护社会等级秩序,建立了以宗法为核心的礼制,同时提出‘敬天保民’的思想,有一定的进步性。”

[答案] D

1 / 9

考向 2024年 2023年 2022年

石器时代的文明 湖北卷·T1:史前文明远距离文明交流 甘肃卷·T1:新石器时代中期部落组织变化 辽宁卷·T1:仰韶文化 全国新课标卷·T24:阶级分化 1月浙江卷·T1:新石器时代文明成就 全国新课标卷·T24:新石器时代的文明 浙江1月卷·T1:良渚古城遗址 湖南卷·T1:早期中华文明的特征 山东卷·T1:私有财产的出现 湖北卷·T1:原始农耕的生产状况 天津卷·T1:新石器时代的文明 北京卷·T1:中华文明的特点

商和西周 广东卷·T1:春秋战国礼乐制度变化 北京卷·T7:商朝史学研究 湖南卷·T1:西周血缘政治 江苏卷·T1:西周晚期到战国晚期秦遗址研究 安徽卷·T1:先秦礼乐变化 广东卷·T1:分封制 辽宁卷·T1:西周分封制的影响 全国乙卷·T24:商周经济

春秋战国 1月浙江卷·T3:战国秦国水利工程 山东卷·T2:春秋战国社会秩序变化 北京卷·T1:春秋战国儒家思想 1月浙江卷·T2:老子思想 全国新课标卷·T25:道家思想 全国乙卷·T24:战国时期农业生产技术的进步 全国甲卷·T24:孔子思想 全国新课标卷·T25:百家争鸣 湖南卷·T2:秦国官僚制度 浙江1月卷·T2:春秋战国时期的生产工具 海南卷·T1:春秋战国时期的变革 江苏卷·T1:春秋战国时期的改革与变法 辽宁卷·T1:春秋战国时期的民本思想 河北卷·T1:春秋战国时期宗法制解体

命题特点 题型以选择题为主,非选择题多涉及综合考查。中华文明的起源,多利用考古材料或者文献史料,创设学术情境、学习情境,侧重考查信息获取和解读能力,要求在理解材料信息的基础上对材料进行处理,形成新的合理见解和客观评价。早期文明经济发展状况、春秋战国时期社会转型也多有考查,主要从唯物史观角度关注先秦社会转型与变法运动、思想解放的内在联系

命题趋向 1.结合考古学成就和历史文献,考查原始社会后期文明的发展、商周时期文化的空间分布规律以及对中华文化多元一体特征的理解 2.结合夏商周时期的考古遗存,创设学术情境,从时空观念和唯物史观角度考查早期国家的特征 3.联系春秋战国时期诸侯纷争、民族交融的具体史实,从历史解释角度考查民族认同、文化认同和文化交流 4.结合春秋战国时期社会的变化,特别是商鞅变法等典型历史现象,创设学习情境,考查春秋战国时期的社会转型 5.结合各学派代表人物的典型观点,进行纵向和横向比较,考查百家争鸣中的国家治理观念以及对先秦时期中华文化特征的理解

命题关键词 文明起源、多元一体、原始民主、商周之变、血缘认同、贵族政治、家国同构、“天下共主”、礼乐制度、文明传承、原始农耕、土地国有、神权色彩、敬德保民、青铜文化、文化认同、礼崩乐坏、社会转型、列国纷争、三家分晋、民族交融、华夏认同、变法改革、铁犁牛耕、郡县制、官僚政治、军功爵制、工商食官、铜铸货币、百家争鸣、“无为而治”“兼爱、非攻、尚贤”、以人为本、社会大变革、天人合一、崇德尚贤、德法之争

(2024·全国新课标卷·T24)考古学者在某史前遗址发掘出1 300余座墓葬,大、中、小三类墓葬分别占总数的不到1%、近10%和90%。其中大型墓葬规模大、随葬品丰富,出土了成套的a石制、陶制礼器等。据此可以推断,该遗址处于( )

A.旧石器时代早期 B.旧石器时代晚期

C.新石器时代早期 D.新石器时代晚期

以某史前遗址发掘出1 300余座墓为切入点,考查史前文明的历史分期和特征,通过阅读和理解材料信息准确地判断历史事物的能力,体现了对时空观念、史料实证和历史解释等核心素养的考查。

A 旧石器时代早期尚未出现陶器,与出土文物不符

B 旧石器时代晚期虽然接近新石器时代,但同样没有出现陶器的证据

C 新石器时代早期,石器仍以打制为主,磨制很少,陶器制作粗糙,居民生活以渔猎采集为主,农业和家畜饲养业处于初期阶段,且社会复杂化程度相对较低,发现的大型聚落及墓葬较少

中外历史纲要(上)第1课所述:“新石器时代晚期出现的父系氏族社会,社会贫富分化与不平等开始出现。”

[答案] D

(2024·湖北卷·T1)湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。据此可推断( )

正视图 俯视图

A.早期国家认同已广泛形成 B.南北地区间贸易往来较为频繁

C.史前文明存在远距离交流 D.凤凰咀遗存与大汶口文化同期

以湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”与龙山文化遗存为切入点,考查早期人类社会的发展(文明的交流),旨在考查学生获取和解读信息、调动所学知识解决问题的能力。

A 新石器时代,国家尚未出现

B 受生产力水平影响,新石器时代南北地区不可能贸易往来较为频繁

D 根据材料无法得出凤凰咀遗存与大汶口文化同期

中外历史纲要(上)第1课所述:“距今约5 000年的新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。龙山文化的代表器物是黑陶,胎壁薄如蛋壳,被称为‘蛋壳陶’。”

[答案] C

思考:

(2024·安徽卷·T1)西周前期,青铜器高古凝重,无取巧用意,纹饰原始,颇有图腾意味;春秋中叶至战国末年,器制多轻便适用,每每以现实性的动物为附饰物,追求精巧玲珑,标新立异。这一变化说明( )

A.宗法观念已经名存实亡 B.青铜铸造进入鼎盛时期

C.青铜器的礼乐功能弱化 D.农耕工具发生显著变化

本题以青铜器的造型为切入点,通过青铜器的造型的变化创设情境,考查春秋战国时期青铜器纹饰变化体现的社会变迁。

A 宗法制度在春秋战国时期逐渐走向崩溃,但宗法观念依然存在

B 青铜铸造鼎盛时期是在商周时期

D 材料没有提到青铜器作为农具使用,且根据所学知识可知,青铜器大多作为礼器用于祭祀,很少作为农具使用

中外历史纲要(上)第1课所述:“商和西周是我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的时期。农业是主要生产部门,农业生产中主要使用木、石骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。……青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类繁多,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。”

选择性必修2第4课所述:“人类在改造自然的过程中发现了铜,并逐渐掌握了青铜冶炼技术。从目前发现的考古资料看……距今5 000年左右的新石器时代晚期,中国已出现小件青铜器。青铜在当时是珍贵的资源,青铜铸造的农具数量有限。”“考古学家在中国商朝和西周时期的遗址中,发现了青铜器作坊中大量打碎的范。战国以后出现了大量铁农具的范。”

[答案] C

(2024·江苏卷·T1)毛家坪遗址是自西周晚期延续到战国晚期的秦文化遗址,在该遗址中发现大量炭化的苜蓿属植物种子和马的骨骼。有学者依据《史记》中秦人先祖“好马及畜,善养息之”的记载,认为上述苜蓿属植物与秦人养马有关。该学者的研究可以说明( )

A.西周晚期出现原始农耕和畜牧

B.探究历史要重视史料间的联系

C.秦人即将迈入阶级社会的门槛

D.实物史料比文献史料更有价值

本题以考古发现的研究设计情境,考查历史研究方法与史料价值,其中王国维提倡的二重证据法是研究历史的重要方法。

A 新石器时代我国就已出现原始农耕和畜牧

C 材料并未体现出现社会贫富分化与不平等现象,无法推知秦人即将迈入阶级社会的门槛

D “实物史料比文献史料更有价值”说法错误

选择性必修2第4课所述:“豢养驯化禽畜的古代畜牧业,也有其自身的工具设施。古人用圈厩来饲养禽畜,用马槽来喂马。不少工具设施到今天依然发挥着作用。”

选择性必修1第11课所述:“西汉一度征服中亚的大宛国,获得了当地出产的良种‘汗血马’,同时引进了优良的饲草苜蓿,以及葡萄等水果。西瓜和中国古代文献中带有‘胡’字的物种……它们基本都是通过西域传入的。”

[答案] B

(2024·山东卷·T2)西周时期,诸侯国在奉行周礼的同时,多尊重当地原有的风俗;春秋战国时期,诸侯国变革礼制,移风易俗,成为一种普遍现象。诸侯国转变做法主要是为了( )

A.重构统治秩序 B.限制贵族特权

C.以德行教化民众 D.打破宗法血缘关系

以西周到春秋战国时期为切入点,考查春秋战国时期的社会变革,旨在考查理解题干信息并调动所学知识正确说明历史现象的能力,体现了唯物史观、历史解释等核心素养。

B 对周礼民风的重构,是社会风气的调整,针对的是当地民众,即诸侯国治下的百姓,而不是贵族

C 该时期变革过程中更多的是采取法家的治国理念,“德行”是儒家文化的代表

D 材料没有体现打破宗法血缘关系

中外历史纲要(上)第1课所述:“周朝传统的政治秩序完全被破坏。”

[答案] A

(2024·广东卷·T1)据研究,古代礼书上记载的春秋时期行礼所用饮酒器,有爵、觚、觯、角、散五种,称为“五爵”,其名来自商、西周时期五种形制不同的青铜酒器名。实际上,春秋时期的五爵均为筒形漆木器,容量依次为一至五升。“宗庙之祭,贵者献以爵,贱者献以散。”据此可知,春秋时期( )

A.五爵形制趋同说明礼崩乐坏

B.宗庙祭祀遵从天人合一理念

C.采用漆木酒器彰显以人为本

D.五爵以小为贵维系等级秩序

本题以春秋战国时期的酒器为切入点,以礼仪规则作为情境,考查学生阅读材料、获取信息的能力。培养学生透过春秋战国时期的礼制理解礼制背后的政治意图。

A 礼崩乐坏的根源是生产力的发展,且材料未体现礼器形制趋同

B 天人合一即人与自然高度和谐融合,材料未涉及相关内容

C “采用漆木酒器彰显以人为本”材料未体现

中外历史纲要(上)教师用书第1课所述:“铜尊盛行于商朝和西周时期,是一种饮酒礼器。”

选择性必修1第8课所述:“西周统治者为维护社会等级秩序,建立了以宗法为核心的礼制,同时提出‘敬天保民’的思想,有一定的进步性。”

[答案] D

1 / 9

同课章节目录