7 专题一 命题区间四 古代中华文明的繁荣(宋元时期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 7 专题一 命题区间四 古代中华文明的繁荣(宋元时期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 981.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

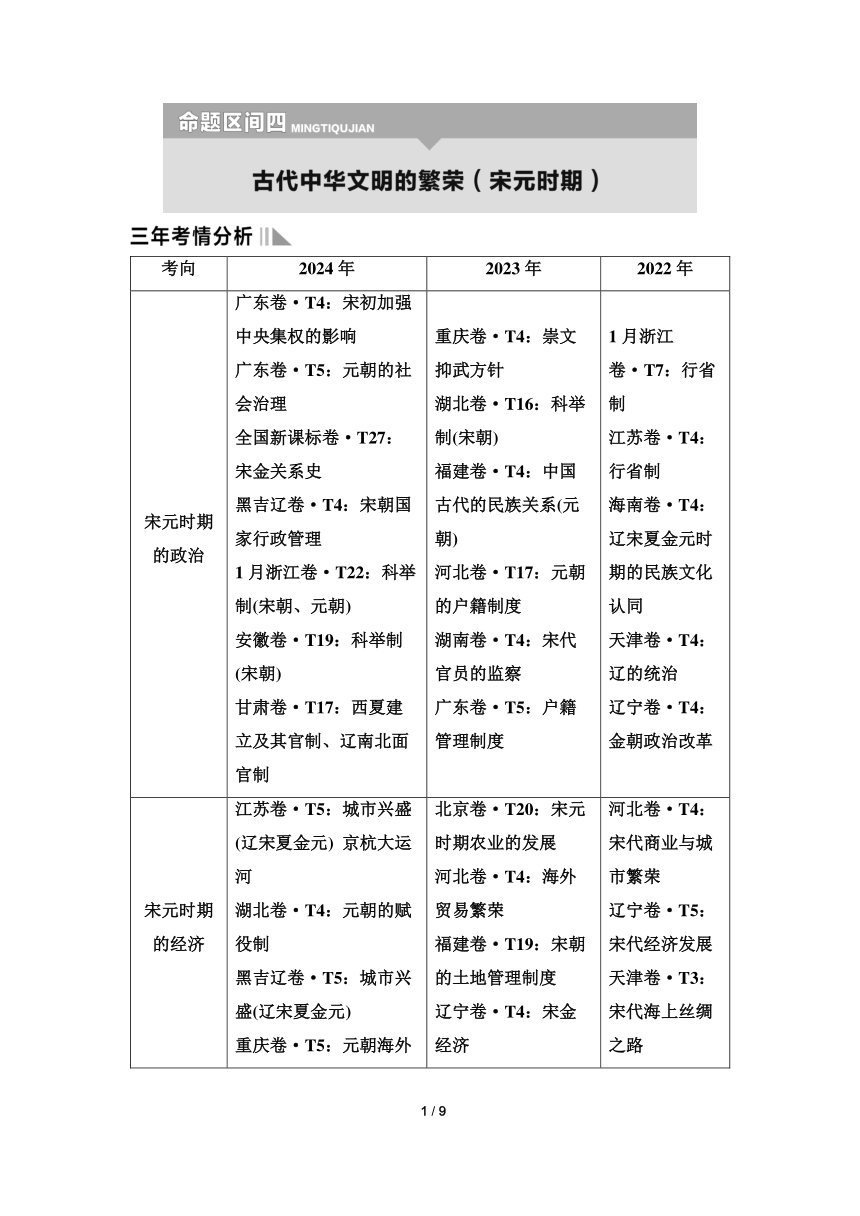

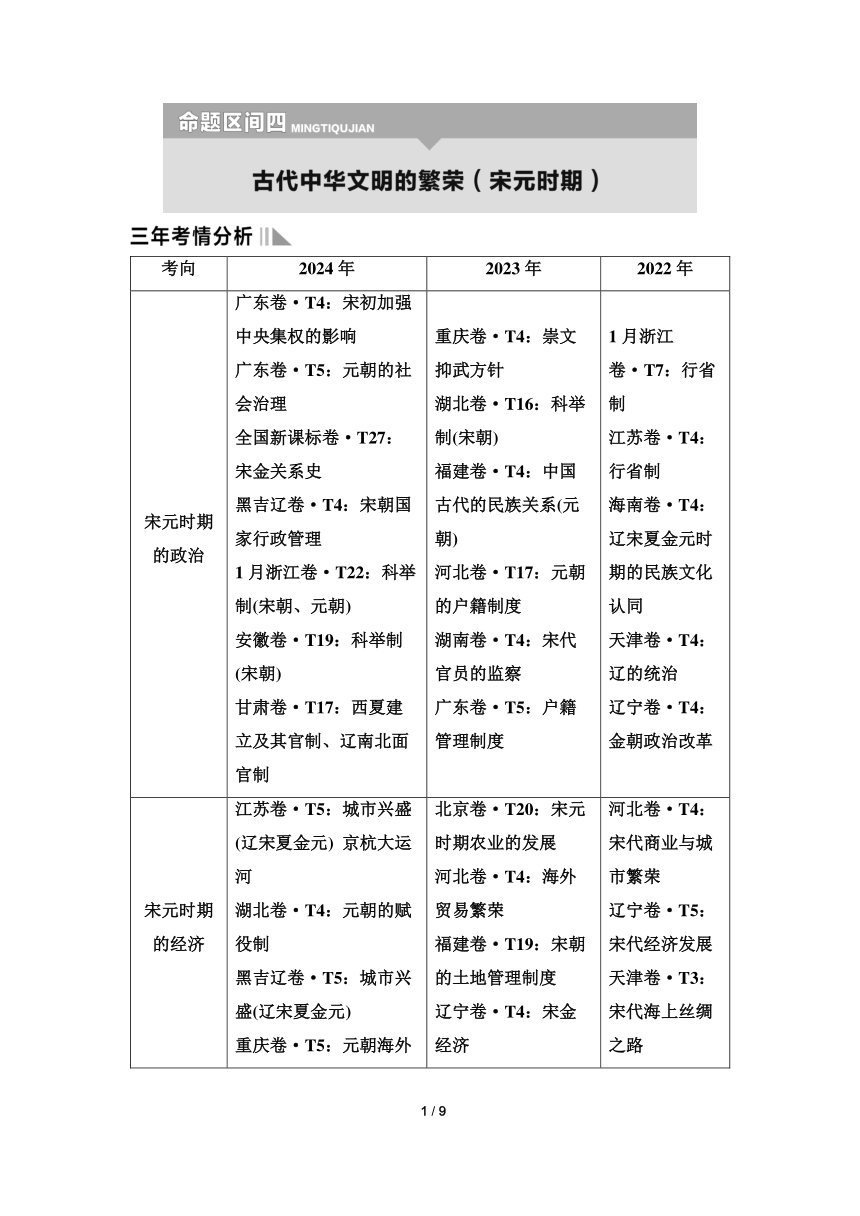

考向 2024年 2023年 2022年

宋元时期的政治 广东卷·T4:宋初加强中央集权的影响 广东卷·T5:元朝的社会治理 全国新课标卷·T27:宋金关系史 黑吉辽卷·T4:宋朝国家行政管理 1月浙江卷·T22:科举制(宋朝、元朝) 安徽卷·T19:科举制(宋朝) 甘肃卷·T17:西夏建立及其官制、辽南北面官制 重庆卷·T4:崇文抑武方针 湖北卷·T16:科举制(宋朝) 福建卷·T4:中国古代的民族关系(元朝) 河北卷·T17:元朝的户籍制度 湖南卷·T4:宋代官员的监察 广东卷·T5:户籍管理制度 1月浙江卷·T7:行省制 江苏卷·T4:行省制 海南卷·T4:辽宋夏金元时期的民族文化认同 天津卷·T4:辽的统治 辽宁卷·T4:金朝政治改革

宋元时期的经济 江苏卷·T5:城市兴盛(辽宋夏金元) 京杭大运河 湖北卷·T4:元朝的赋役制 黑吉辽卷·T5:城市兴盛(辽宋夏金元) 重庆卷·T5:元朝海外贸易繁荣 安徽卷·T4:元朝的水路交通 北京卷·T20:宋元时期农业的发展 河北卷·T4:海外贸易繁荣 福建卷·T19:宋朝的土地管理制度 辽宁卷·T4:宋金经济 河北卷·T4:宋代商业与城市繁荣 辽宁卷·T5:宋代经济发展 天津卷·T3:宋代海上丝绸之路 重庆卷·T4:宋代商业与城市繁荣 重庆卷·T6:元代农业和手工业的发展 山东卷·T3:经济重心南移

宋元时期的文化 重庆卷·T4:朴素的唯物论思想 山东卷·T3:宋代士人观念 江苏卷·T4:程颐、朱熹的史学思想 全国乙卷·T26:书籍的作用 6月浙江卷·T4:郭守敬的成就 1月浙江卷·T18:古代中国私学的发展(宋代) 北京卷·T3:北宋时期的社会教化

命题特点 1.宋元加强中央集权的措施是高考传统的热点,这些政治体制变化都是高考考查的重点 2.少数民族的政权建设、少数民族的制度创新、辽宋夏金元时期的民族交融是2024年高考考查的重点 3.通过文献史料、考古史料印证相关时期的商业贸易、重要手工业部门的发展;通过社会情境考查审美倾向及其对商品经济发展的影响 4.高考试题注重价值引领,突出宋代理学对社会价值观的正面引导;宋代的科技、文艺也是基本考查点 ,通过宋元社会变化考查宋朝时期的阶段特征

命题趋向 1.从历史理解的角度考查君权与相权之间的关系、加强中央集权的影响 2.从时空观念的角度考查唐宋对外贸易的变化及经济重心南移 3.从史料实证和时空观念的角度考查宋代经济发展的表现及其与社会变化的内在关系 4.从唯物史观的角度考查社会生活的变化及其原因 5.依托唐宋诗词体现的价值观考查儒学的发展 6.从程朱理学的视角考查其中蕴含的教育思想

命题关键词 制度创新、文官政治、重文轻武、强干弱枝、守内虚外、“三冗”现象、乡约教化、王安石之变、靖康之耻、绍兴和议、南北面官、猛安谋克制、行省制度、民族交融、“诸色户计”、稻麦复种制、基层市场、民间贸易、互市交易、商业革命、经济重心南移、契约租税、海上丝绸之路、程朱理学、宋词、话本、市民阶层、三大发明、宋代书院

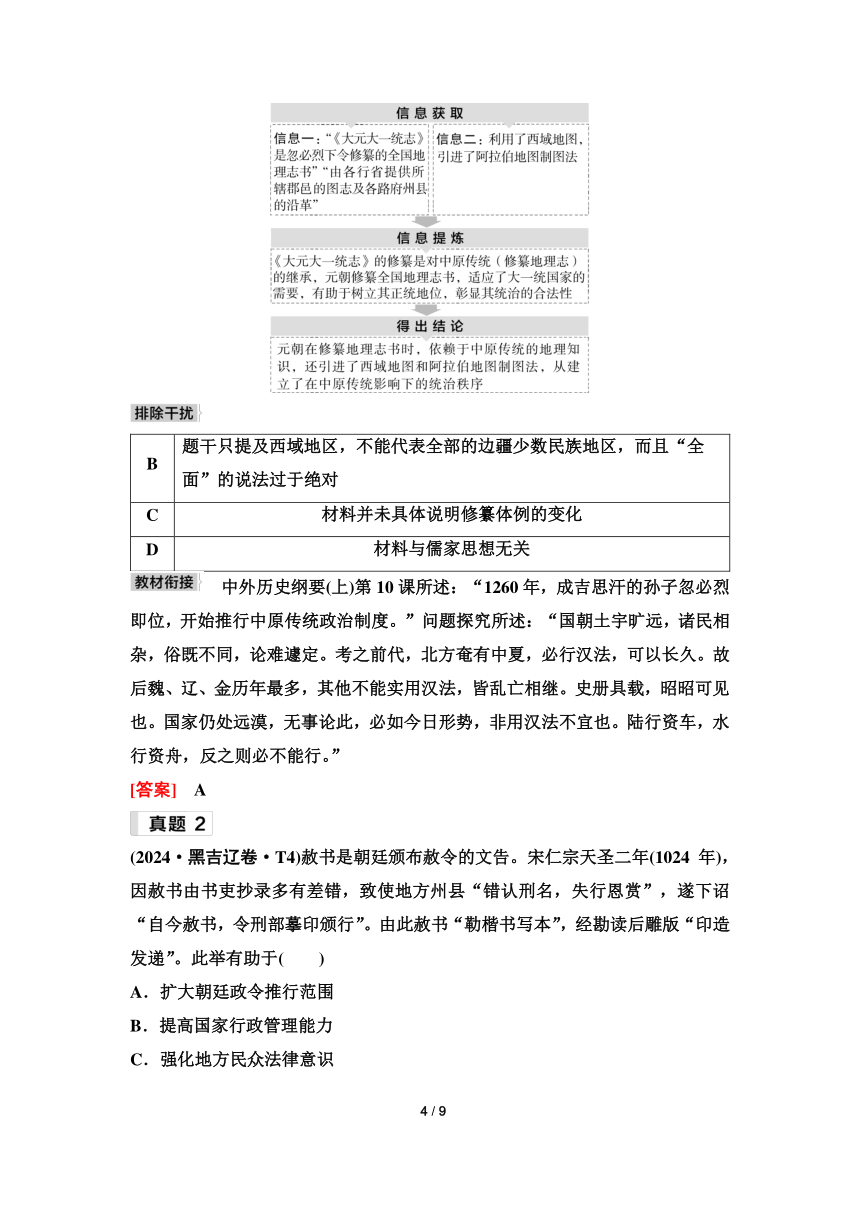

(2024·广东卷·T5)《大元大一统志》是忽必烈下令修纂的全国地理志书,记载了疆域内路府州县古今建置沿革及山川、风俗、里至等内容。该志书修纂时,由各行省提供所辖郡邑的图志及各路府州县的沿革,并利用了西域地图,引进了阿拉伯地图制图法。这反映元朝( )

A.建立了中原传统影响下的统治秩序

B.边疆少数民族地区得到了全面发展

C.地理志修纂体例发生了根本变化

D.正式确立了儒家思想的正统地位

本题以《大元大一统志》的修纂为背景,考查元朝的统治,重点考查学生的历史分析与材料解读能力,要求学生具备良好的历史文化素养和地理知识应用能力。

B 题干只提及西域地区,不能代表全部的边疆少数民族地区,而且“全面”的说法过于绝对

C 材料并未具体说明修纂体例的变化

D 材料与儒家思想无关

中外历史纲要(上)第10课所述:“1260年,成吉思汗的孙子忽必烈即位,开始推行中原传统政治制度。”问题探究所述:“国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金历年最多,其他不能实用汉法,皆乱亡相继。史册具载,昭昭可见也。国家仍处远漠,无事论此,必如今日形势,非用汉法不宜也。陆行资车,水行资舟,反之则必不能行。”

[答案] A

(2024·黑吉辽卷·T4)赦书是朝廷颁布赦令的文告。宋仁宗天圣二年(1024年),因赦书由书吏抄录多有差错,致使地方州县“错认刑名,失行恩赏”,遂下诏“自今赦书,令刑部摹印颁行”。由此赦书“勒楷书写本”,经勘读后雕版“印造发递”。此举有助于( )

A.扩大朝廷政令推行范围

B.提高国家行政管理能力

C.强化地方民众法律意识

D.完善朝廷文书传递体系

本题以赦书为依托,考查宋朝的国家治理,旨在让学生分析历史文献资料,提炼信息,这主要考查学生的历史分析能力和材料解读能力。同时,也要求学生具备一定的历史知识储备和文化素养。

A 题干中并未直接提到此举是为了扩大朝廷政令的推行范围

C 题干中并未提及此举是为了强化地方民众的法律意识

D “完善”的表述过于绝对,且材料并非强调赦书的传递程序

中外历史纲要(上)第9课所述:“为加强对地方的控制,中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔;设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。……在地方,包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构,从不同方面对各州进行监控和节制。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。”

[答案] B

(2024·湖北卷·T4)元英宗即位初,中书省奏议:南宋故地纳入版图四十余年来,有田地的纳地税,做买卖的纳商税,此外别无征发,比北方的汉人负担要轻;田多的富户们,有的一年收二三十万石租子,纳的官粮却轻。据此可知,元朝前期( )

A.抑制土地兼并 B.优容江南经济

C.简化赋税名目 D.提高南人地位

本题以元朝统一中国后对南方地区税收政策的历史背景,考查学生对元朝初期江南地区社会经济状况的理解,尤其是元朝政府对待南宋故地的税收制度与北方差异性的认知。旨在考查学生分析材料、比较不同区域政策差异的能力,要求学生从历史文本中提取信息,理解元朝政府如何处理南北交融问题,以及元朝统治策略对社会经济的影响。

A 材料并未提及政府采取措施抑制土地兼并

C “简化赋税名目”材料并未明确说明

D 材料并未涉及南人政治或社会地位的变化

中外历史纲要(上)第10课所述:“蒙古统治者为了保障自己的统治利益,推行民族歧视和压迫政策。他们在很多方面对不同民族采取差别对待措施,被后人概括为‘四等人制’。”

[答案] B

思考:

(2024·黑吉辽卷·T5)元代官员对上都有如下描述:“在市者,则四方之商贾,与百工之事为多……奇货用物,本末纤巨,莫不毕至。”下列描写上都的诗句中,可与该描述互证的是( )

A.西关轮舆多似雨,东关账房乱如云

B.王畿千里近,御苑四时春

C.黄鹂声绝孤雁鸣,万骑千车互来去

D.向来冰雪窟,今作帝王州

诗史互证是研究中国古代历史的一种重要方法,本题以诗句为材料考查元朝城市的繁荣。旨在考查学生的材料解析与历史推理能力,要求学生具备时空观念、史料实证等历史学科核心素养。

B B项描述的是都城(王畿)与皇帝宫殿(御苑)的接近,以及宫殿四季如春的美景

C C项虽然提到了 “万骑千车互来去 ”,但主要是描述了一种凄凉或寂静的场景(黄鹂声绝孤雁鸣),与上都市场的繁荣景象不符

D D项表达的是某地从过去的荒凉之地变成了现在的帝王都城,主要强调的是地位的变化,与上都市场的繁荣没有直接关系

中外历史纲要(上)第11课所述:“商品经济在宋朝发展到一个高峰,面向大众的基层市场蓬勃涌现。宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。商品流通规模的扩大,使得货币需求量剧增。北宋钱币年铸造量最多时高出唐朝十多倍,开始出现纸币——交子。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,加上大一统带来的稳定局面和交通系统的发展,推动了商业的发展。城市的兴盛引人注目,北宋东京、南宋临安、元朝的大都和杭州尤以繁华著称。”

[答案] A

(2024·重庆卷·T4)王安石认为,“天”是自然的、物质的,沿着自己的道路即“天道”运行和变化着,“可谓无作好,无作恶,无偏无党,无反无侧”。人也同样按照自己的道路即“人道”活动和发展着。这主要反映了王安石( )

A.朴素的辩证法思想

B.传统的伦理观

C.朴素的唯物论思想

D.传统的天命观

本题利用王安石对所谓“天道”“人道”的认识设置情境,考查通过学生获取和解读题干信息,运用所学知识,辨识相关概念。考查学生对唯物史观的准确理解。

A 辩证法更侧重于事物内部矛盾的对立统一和转化,而王安石主要强调的是自然和人的规律性

B 伦理观主要关注的是道德、行为和人际关系等方面的规范和准则。王安石的观点中并未明确涉及这些伦理方面的内容

D 天命观通常强调一切都是由天命所决定的,人无法改变。王安石的观点中并没有强调天命对人的决定性作用

中外历史纲要(上)第9课所述:“北宋的政治风气因循保守,行政效率低下。”选择性必修1学习拓展所述:“王安石在推行新法过程中,遭受到种种非议。王安石坦然曰:‘如今要作事,何能免人纷纭!’他提出‘三不足’思想,即‘天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤’。”

[答案] C

思考:

1 / 9

宋元时期的政治 广东卷·T4:宋初加强中央集权的影响 广东卷·T5:元朝的社会治理 全国新课标卷·T27:宋金关系史 黑吉辽卷·T4:宋朝国家行政管理 1月浙江卷·T22:科举制(宋朝、元朝) 安徽卷·T19:科举制(宋朝) 甘肃卷·T17:西夏建立及其官制、辽南北面官制 重庆卷·T4:崇文抑武方针 湖北卷·T16:科举制(宋朝) 福建卷·T4:中国古代的民族关系(元朝) 河北卷·T17:元朝的户籍制度 湖南卷·T4:宋代官员的监察 广东卷·T5:户籍管理制度 1月浙江卷·T7:行省制 江苏卷·T4:行省制 海南卷·T4:辽宋夏金元时期的民族文化认同 天津卷·T4:辽的统治 辽宁卷·T4:金朝政治改革

宋元时期的经济 江苏卷·T5:城市兴盛(辽宋夏金元) 京杭大运河 湖北卷·T4:元朝的赋役制 黑吉辽卷·T5:城市兴盛(辽宋夏金元) 重庆卷·T5:元朝海外贸易繁荣 安徽卷·T4:元朝的水路交通 北京卷·T20:宋元时期农业的发展 河北卷·T4:海外贸易繁荣 福建卷·T19:宋朝的土地管理制度 辽宁卷·T4:宋金经济 河北卷·T4:宋代商业与城市繁荣 辽宁卷·T5:宋代经济发展 天津卷·T3:宋代海上丝绸之路 重庆卷·T4:宋代商业与城市繁荣 重庆卷·T6:元代农业和手工业的发展 山东卷·T3:经济重心南移

宋元时期的文化 重庆卷·T4:朴素的唯物论思想 山东卷·T3:宋代士人观念 江苏卷·T4:程颐、朱熹的史学思想 全国乙卷·T26:书籍的作用 6月浙江卷·T4:郭守敬的成就 1月浙江卷·T18:古代中国私学的发展(宋代) 北京卷·T3:北宋时期的社会教化

命题特点 1.宋元加强中央集权的措施是高考传统的热点,这些政治体制变化都是高考考查的重点 2.少数民族的政权建设、少数民族的制度创新、辽宋夏金元时期的民族交融是2024年高考考查的重点 3.通过文献史料、考古史料印证相关时期的商业贸易、重要手工业部门的发展;通过社会情境考查审美倾向及其对商品经济发展的影响 4.高考试题注重价值引领,突出宋代理学对社会价值观的正面引导;宋代的科技、文艺也是基本考查点 ,通过宋元社会变化考查宋朝时期的阶段特征

命题趋向 1.从历史理解的角度考查君权与相权之间的关系、加强中央集权的影响 2.从时空观念的角度考查唐宋对外贸易的变化及经济重心南移 3.从史料实证和时空观念的角度考查宋代经济发展的表现及其与社会变化的内在关系 4.从唯物史观的角度考查社会生活的变化及其原因 5.依托唐宋诗词体现的价值观考查儒学的发展 6.从程朱理学的视角考查其中蕴含的教育思想

命题关键词 制度创新、文官政治、重文轻武、强干弱枝、守内虚外、“三冗”现象、乡约教化、王安石之变、靖康之耻、绍兴和议、南北面官、猛安谋克制、行省制度、民族交融、“诸色户计”、稻麦复种制、基层市场、民间贸易、互市交易、商业革命、经济重心南移、契约租税、海上丝绸之路、程朱理学、宋词、话本、市民阶层、三大发明、宋代书院

(2024·广东卷·T5)《大元大一统志》是忽必烈下令修纂的全国地理志书,记载了疆域内路府州县古今建置沿革及山川、风俗、里至等内容。该志书修纂时,由各行省提供所辖郡邑的图志及各路府州县的沿革,并利用了西域地图,引进了阿拉伯地图制图法。这反映元朝( )

A.建立了中原传统影响下的统治秩序

B.边疆少数民族地区得到了全面发展

C.地理志修纂体例发生了根本变化

D.正式确立了儒家思想的正统地位

本题以《大元大一统志》的修纂为背景,考查元朝的统治,重点考查学生的历史分析与材料解读能力,要求学生具备良好的历史文化素养和地理知识应用能力。

B 题干只提及西域地区,不能代表全部的边疆少数民族地区,而且“全面”的说法过于绝对

C 材料并未具体说明修纂体例的变化

D 材料与儒家思想无关

中外历史纲要(上)第10课所述:“1260年,成吉思汗的孙子忽必烈即位,开始推行中原传统政治制度。”问题探究所述:“国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金历年最多,其他不能实用汉法,皆乱亡相继。史册具载,昭昭可见也。国家仍处远漠,无事论此,必如今日形势,非用汉法不宜也。陆行资车,水行资舟,反之则必不能行。”

[答案] A

(2024·黑吉辽卷·T4)赦书是朝廷颁布赦令的文告。宋仁宗天圣二年(1024年),因赦书由书吏抄录多有差错,致使地方州县“错认刑名,失行恩赏”,遂下诏“自今赦书,令刑部摹印颁行”。由此赦书“勒楷书写本”,经勘读后雕版“印造发递”。此举有助于( )

A.扩大朝廷政令推行范围

B.提高国家行政管理能力

C.强化地方民众法律意识

D.完善朝廷文书传递体系

本题以赦书为依托,考查宋朝的国家治理,旨在让学生分析历史文献资料,提炼信息,这主要考查学生的历史分析能力和材料解读能力。同时,也要求学生具备一定的历史知识储备和文化素养。

A 题干中并未直接提到此举是为了扩大朝廷政令的推行范围

C 题干中并未提及此举是为了强化地方民众的法律意识

D “完善”的表述过于绝对,且材料并非强调赦书的传递程序

中外历史纲要(上)第9课所述:“为加强对地方的控制,中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔;设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。……在地方,包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构,从不同方面对各州进行监控和节制。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。”

[答案] B

(2024·湖北卷·T4)元英宗即位初,中书省奏议:南宋故地纳入版图四十余年来,有田地的纳地税,做买卖的纳商税,此外别无征发,比北方的汉人负担要轻;田多的富户们,有的一年收二三十万石租子,纳的官粮却轻。据此可知,元朝前期( )

A.抑制土地兼并 B.优容江南经济

C.简化赋税名目 D.提高南人地位

本题以元朝统一中国后对南方地区税收政策的历史背景,考查学生对元朝初期江南地区社会经济状况的理解,尤其是元朝政府对待南宋故地的税收制度与北方差异性的认知。旨在考查学生分析材料、比较不同区域政策差异的能力,要求学生从历史文本中提取信息,理解元朝政府如何处理南北交融问题,以及元朝统治策略对社会经济的影响。

A 材料并未提及政府采取措施抑制土地兼并

C “简化赋税名目”材料并未明确说明

D 材料并未涉及南人政治或社会地位的变化

中外历史纲要(上)第10课所述:“蒙古统治者为了保障自己的统治利益,推行民族歧视和压迫政策。他们在很多方面对不同民族采取差别对待措施,被后人概括为‘四等人制’。”

[答案] B

思考:

(2024·黑吉辽卷·T5)元代官员对上都有如下描述:“在市者,则四方之商贾,与百工之事为多……奇货用物,本末纤巨,莫不毕至。”下列描写上都的诗句中,可与该描述互证的是( )

A.西关轮舆多似雨,东关账房乱如云

B.王畿千里近,御苑四时春

C.黄鹂声绝孤雁鸣,万骑千车互来去

D.向来冰雪窟,今作帝王州

诗史互证是研究中国古代历史的一种重要方法,本题以诗句为材料考查元朝城市的繁荣。旨在考查学生的材料解析与历史推理能力,要求学生具备时空观念、史料实证等历史学科核心素养。

B B项描述的是都城(王畿)与皇帝宫殿(御苑)的接近,以及宫殿四季如春的美景

C C项虽然提到了 “万骑千车互来去 ”,但主要是描述了一种凄凉或寂静的场景(黄鹂声绝孤雁鸣),与上都市场的繁荣景象不符

D D项表达的是某地从过去的荒凉之地变成了现在的帝王都城,主要强调的是地位的变化,与上都市场的繁荣没有直接关系

中外历史纲要(上)第11课所述:“商品经济在宋朝发展到一个高峰,面向大众的基层市场蓬勃涌现。宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。商品流通规模的扩大,使得货币需求量剧增。北宋钱币年铸造量最多时高出唐朝十多倍,开始出现纸币——交子。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,加上大一统带来的稳定局面和交通系统的发展,推动了商业的发展。城市的兴盛引人注目,北宋东京、南宋临安、元朝的大都和杭州尤以繁华著称。”

[答案] A

(2024·重庆卷·T4)王安石认为,“天”是自然的、物质的,沿着自己的道路即“天道”运行和变化着,“可谓无作好,无作恶,无偏无党,无反无侧”。人也同样按照自己的道路即“人道”活动和发展着。这主要反映了王安石( )

A.朴素的辩证法思想

B.传统的伦理观

C.朴素的唯物论思想

D.传统的天命观

本题利用王安石对所谓“天道”“人道”的认识设置情境,考查通过学生获取和解读题干信息,运用所学知识,辨识相关概念。考查学生对唯物史观的准确理解。

A 辩证法更侧重于事物内部矛盾的对立统一和转化,而王安石主要强调的是自然和人的规律性

B 伦理观主要关注的是道德、行为和人际关系等方面的规范和准则。王安石的观点中并未明确涉及这些伦理方面的内容

D 天命观通常强调一切都是由天命所决定的,人无法改变。王安石的观点中并没有强调天命对人的决定性作用

中外历史纲要(上)第9课所述:“北宋的政治风气因循保守,行政效率低下。”选择性必修1学习拓展所述:“王安石在推行新法过程中,遭受到种种非议。王安石坦然曰:‘如今要作事,何能免人纷纭!’他提出‘三不足’思想,即‘天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤’。”

[答案] C

思考:

1 / 9

同课章节目录