9 专题一 命题区间五 古代中华文明的辉煌与迟滞(明、清前期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史

文档属性

| 名称 | 9 专题一 命题区间五 古代中华文明的辉煌与迟滞(明、清前期)-【中国古代史】《高考快车道》2026版高三一轮总复习历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 16:46:41 | ||

图片预览

文档简介

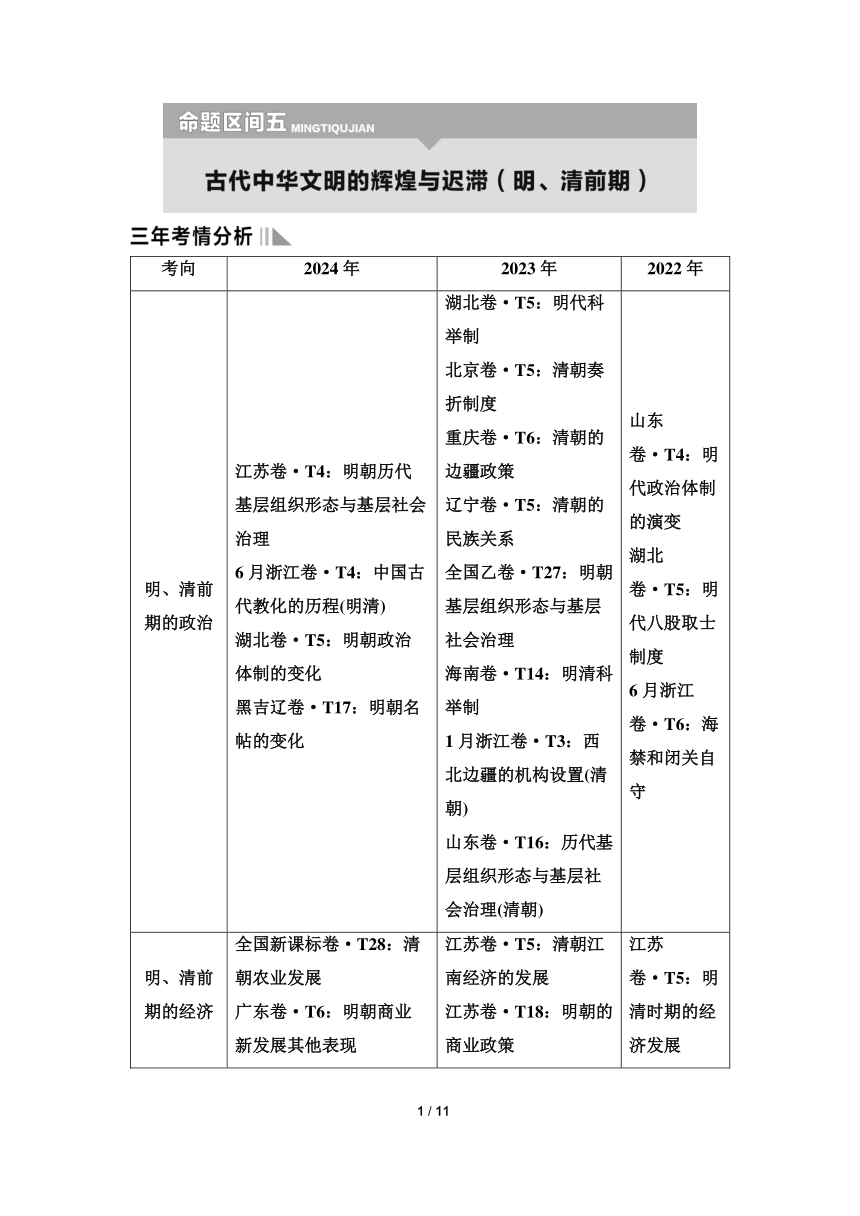

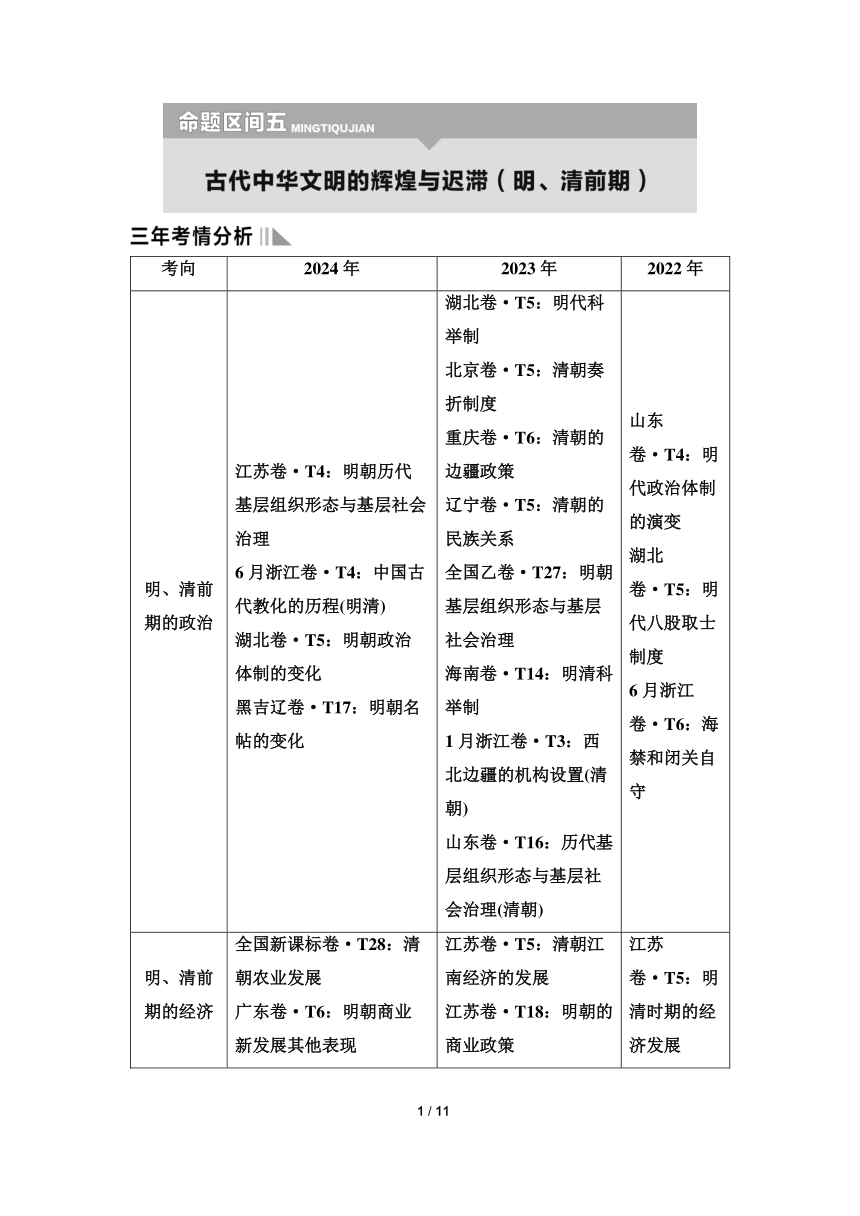

考向 2024年 2023年 2022年

明、清前期的政治 江苏卷·T4:明朝历代基层组织形态与基层社会治理 6月浙江卷·T4:中国古代教化的历程(明清) 湖北卷·T5:明朝政治体制的变化 黑吉辽卷·T17:明朝名帖的变化 湖北卷·T5:明代科举制 北京卷·T5:清朝奏折制度 重庆卷·T6:清朝的边疆政策 辽宁卷·T5:清朝的民族关系 全国乙卷·T27:明朝基层组织形态与基层社会治理 海南卷·T14:明清科举制 1月浙江卷·T3:西北边疆的机构设置(清朝) 山东卷·T16:历代基层组织形态与基层社会治理(清朝) 山东卷·T4:明代政治体制的演变 湖北卷·T5:明代八股取士制度 6月浙江卷·T6:海禁和闭关自守

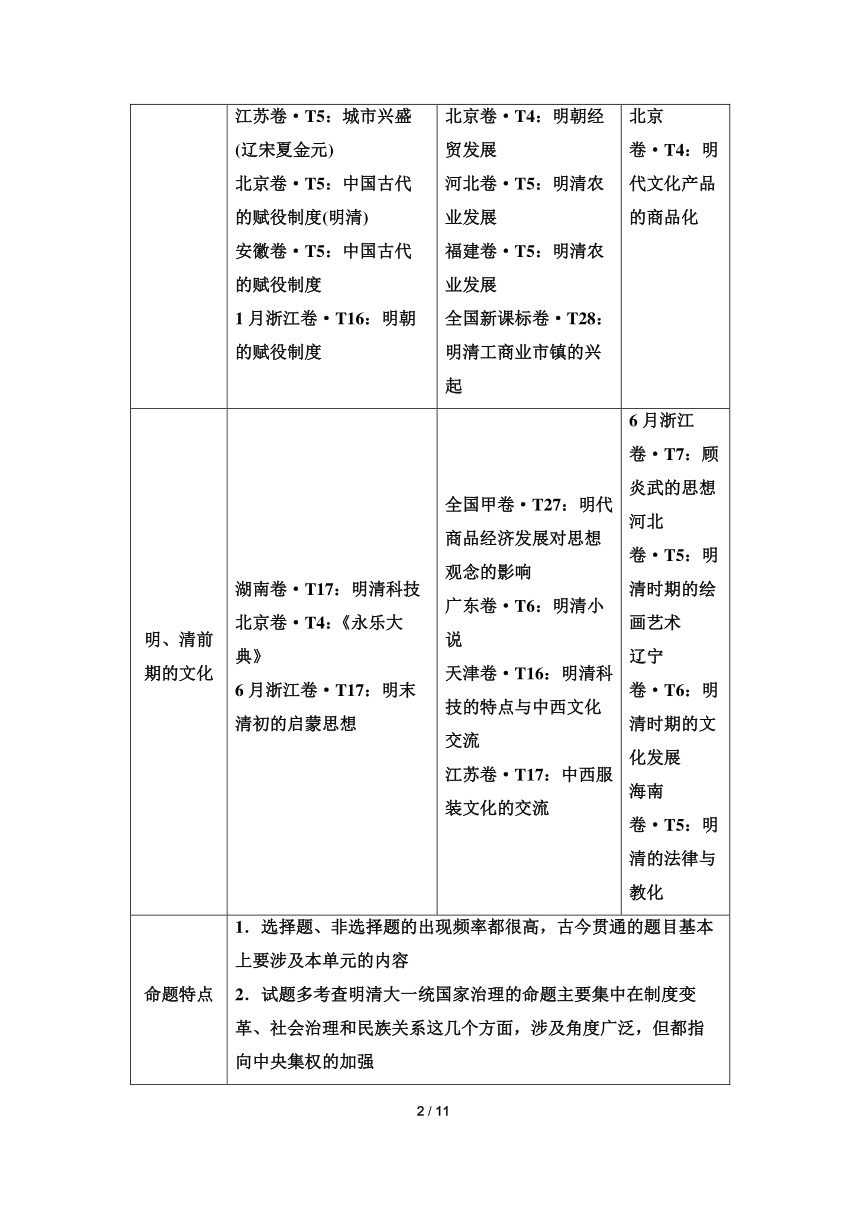

明、清前期的经济 全国新课标卷·T28:清朝农业发展 广东卷·T6:明朝商业新发展其他表现 江苏卷·T5:城市兴盛(辽宋夏金元) 北京卷·T5:中国古代的赋役制度(明清) 安徽卷·T5:中国古代的赋役制度 1月浙江卷·T16:明朝的赋役制度 江苏卷·T5:清朝江南经济的发展 江苏卷·T18:明朝的商业政策 北京卷·T4:明朝经贸发展 河北卷·T5:明清农业发展 福建卷·T5:明清农业发展 全国新课标卷·T28:明清工商业市镇的兴起 江苏卷·T5:明清时期的经济发展 北京卷·T4:明代文化产品的商品化

明、清前期的文化 湖南卷·T17:明清科技 北京卷·T4:《永乐大典》 6月浙江卷·T17:明末清初的启蒙思想 全国甲卷·T27:明代商品经济发展对思想观念的影响 广东卷·T6:明清小说 天津卷·T16:明清科技的特点与中西文化交流 江苏卷·T17:中西服装文化的交流 6月浙江卷·T7:顾炎武的思想 河北卷·T5:明清时期的绘画艺术 辽宁卷·T6:明清时期的文化发展 海南卷·T5:明清的法律与教化

命题特点 1.选择题、非选择题的出现频率都很高,古今贯通的题目基本上要涉及本单元的内容 2.试题多考查明清大一统国家治理的命题主要集中在制度变革、社会治理和民族关系这几个方面,涉及角度广泛,但都指向中央集权的加强 3.通过明清农耕经济高度发展出现的新变化及思想文化新变化等,考查社会进步、文化自信等;其中农业和商业是考查的重点,主要从社会整体发展角度进行命题 4.通过中西逐渐易位,考查唯物史观、社会转型等

命题趋向 1.从历史解释的角度考查明代官吏素质与行政效率和外来高产作物引种产生的影响 2.从家国情怀的角度考查明清民族政策和边疆地区和平稳定的重要性 3.从历史解释的角度考查商业资本的流动、科技发展的阻碍因素 4.从史料实证的角度考查明代的卫所制度、外国白银大量流入中国的特点和影响;从历史解释的角度把握君权与相权之间的关系、加强中央集权的影响 5.从机构调整或制度设计的角度考查国家治理水平的提高 6.从农业与市场联系加深的角度考查农产品市场化,以社会领域的新现象切入,考查经济对社会风气或文化的影响 7.将明清经济发展置于世界历史大背景下,考查新航路开辟对其的影响 8.思想文化关注对经世致用、重农抑商(与工商皆本相联系)的考查

命题关键词 废丞相、内阁、票拟、三司分权、督抚制度、黄册、一条鞭法、郑和下西洋、内陆边疆、奏折制度、军机处、考满、考察、乡约教化、闭关自守、高产作物、多种经营、开设工场、白银货币、商业资本聚集、商帮、商业市镇、“一条鞭法”、摊丁入亩、人身依附、生产模式、钱铺、陆王心学、西学东渐、京剧、市民文学、文艺世俗化

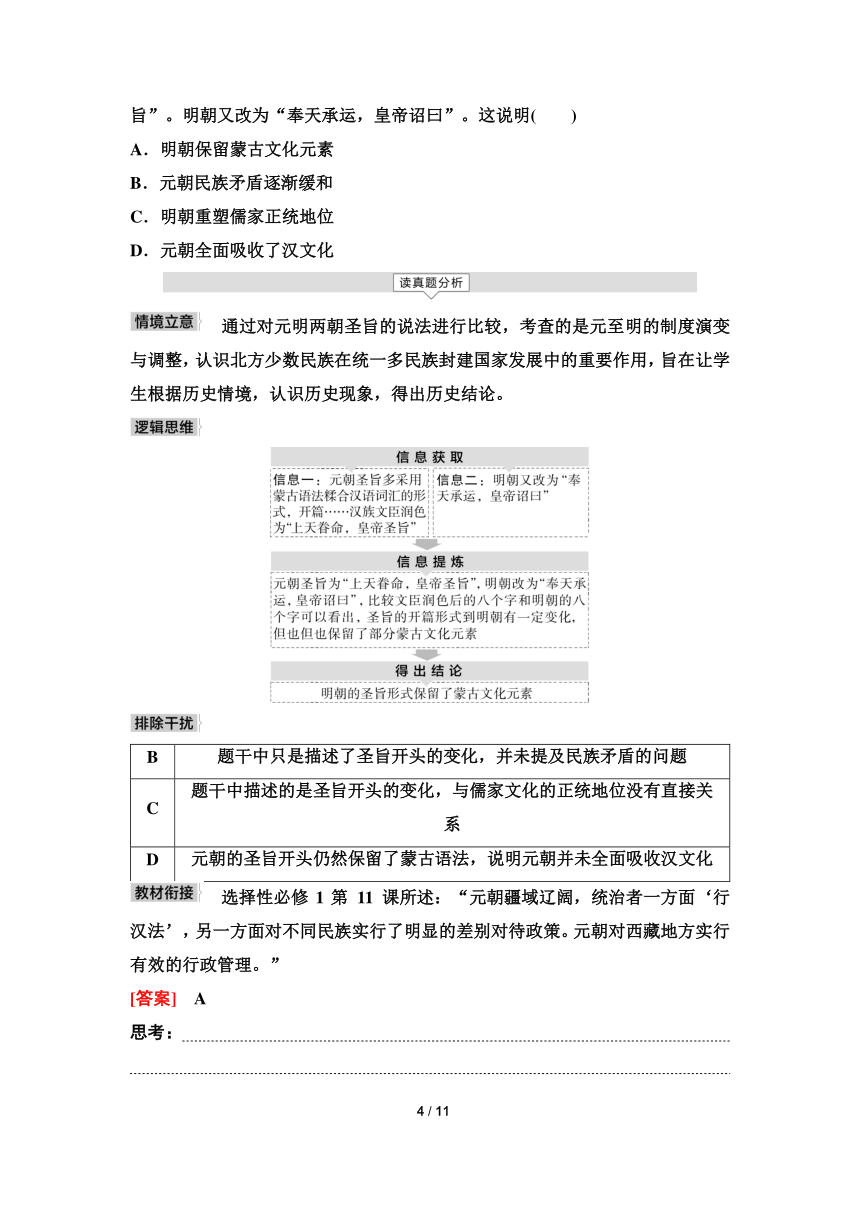

(2024·湖南卷·T6)元朝圣旨多采用蒙古语法糅合汉语词汇的形式,开篇曰“长生天气力里,大福荫互助里,皇帝圣旨”。汉族文臣润色为“上天眷命,皇帝圣旨”。明朝又改为“奉天承运,皇帝诏曰”。这说明( )

A.明朝保留蒙古文化元素

B.元朝民族矛盾逐渐缓和

C.明朝重塑儒家正统地位

D.元朝全面吸收了汉文化

通过对元明两朝圣旨的说法进行比较,考查的是元至明的制度演变与调整,认识北方少数民族在统一多民族封建国家发展中的重要作用,旨在让学生根据历史情境,认识历史现象,得出历史结论。

B 题干中只是描述了圣旨开头的变化,并未提及民族矛盾的问题

C 题干中描述的是圣旨开头的变化,与儒家文化的正统地位没有直接关系

D 元朝的圣旨开头仍然保留了蒙古语法,说明元朝并未全面吸收汉文化

选择性必修1第 11 课所述:“元朝疆域辽阔,统治者一方面‘行汉法’,另一方面对不同民族实行了明显的差别对待政策。元朝对西藏地方实行有效的行政管理。”

[答案] A

思考:

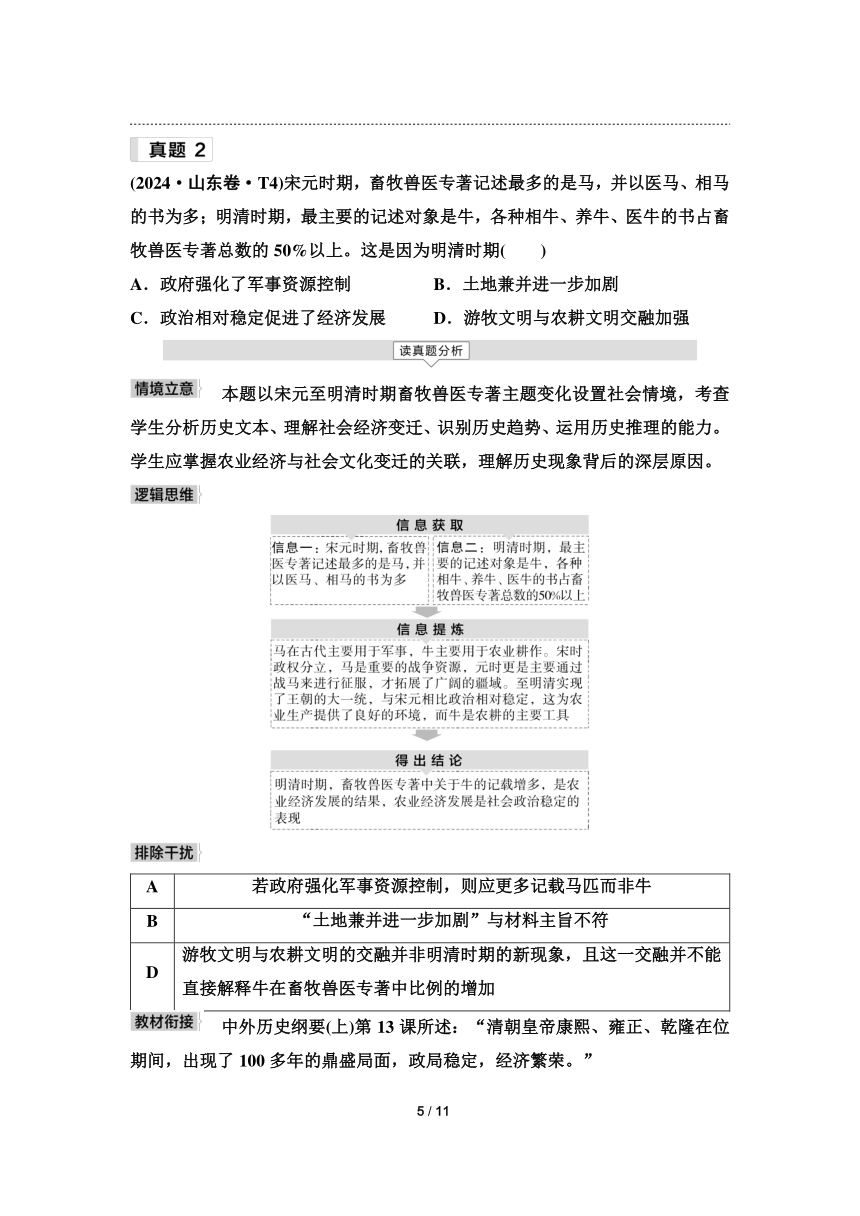

(2024·山东卷·T4)宋元时期,畜牧兽医专著记述最多的是马,并以医马、相马的书为多;明清时期,最主要的记述对象是牛,各种相牛、养牛、医牛的书占畜牧兽医专著总数的50%以上。这是因为明清时期( )

A.政府强化了军事资源控制 B.土地兼并进一步加剧

C.政治相对稳定促进了经济发展 D.游牧文明与农耕文明交融加强

本题以宋元至明清时期畜牧兽医专著主题变化设置社会情境,考查学生分析历史文本、理解社会经济变迁、识别历史趋势、运用历史推理的能力。学生应掌握农业经济与社会文化变迁的关联,理解历史现象背后的深层原因。

A 若政府强化军事资源控制,则应更多记载马匹而非牛

B “土地兼并进一步加剧”与材料主旨不符

D 游牧文明与农耕文明的交融并非明清时期的新现象,且这一交融并不能直接解释牛在畜牧兽医专著中比例的增加

中外历史纲要(上)第13课所述:“清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了100多年的鼎盛局面,政局稳定,经济繁荣。”

[答案] C

(2024·广东卷·T6)明朝时,杭州西湖成为四方宾客“渴想”之地。“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”,而官方意欲禁止游览。时人叶权认为:“若禁其游玩,则小民生意绝矣。且其风俗华丽,已入骨髓,虽无西湖,不能遽变。”这反映了当时( )

A.商业经营方式改变

B.户籍管理制度混乱

C.商业资本集聚明显

D.城市商品经济繁荣

本题考查学生的材料分析能力和历史理解能力,要求学生能够从历史材料中提炼关键信息,并结合时代背景进行分析。要求学生具备的历史素养包括熟悉明朝社会经济状况、理解商业活动对城市生活的影响,并能够运用历史知识解释社会现象。

A “商业经营方式改变”在材料中没有体现

B “户籍管理制度混乱”与材料内容无直接关联

C 题干中提到“小民仰给经纪”,说明西湖周边存在一定的商业活动,但并没有明确信息表明商业资本有明显的集聚现象

中外历史纲要(上)第11课所述:“商品经济在宋朝发展到一个高峰……城市的兴盛引人注目,北宋东京、南宋临安、元朝的大都和杭州尤以繁荣著称。”第14课所述:“自明朝后期起,商品经济进入新的繁荣期。”

[答案] D

(2024·全国新课标卷·T28)清乾隆进士李调元在《卖田说》中借佃户王某之口说明“卖田以佃田”的好处:家中有十亩耕地,难以养活十口之家;卖出自己的十亩地,则可以长期租佃一百亩维持生计,且能免于官府钱粮加派。当时农业中租佃关系的盛行( )

A.延续了个体农耕方式

B.遏制了土地兼并扩大

C.抑制了商业货币经济

D.削减了国家赋税来源

本题通过清乾隆时期进士李调元的《卖田说》中的描述,探讨了当时农业中租佃关系盛行的情况及其对社会经济的影响。通过探讨租佃关系对农业经济的影响,理解其在中国古代社会经济中的地位和作用。

B “遏制了”表述过于绝对

C 租佃关系的盛行推动了土地的买卖,并未抑制商业货币经济

D 清朝雍正帝实行摊丁入亩,土地成为课税的主要依据,只要土地还在,土地主人的变换对国家赋税来源影响较小,所以租佃关系的盛行并不直接削减国家赋税来源

中外历史纲要(上)第14课所述:“就全社会来看,男耕女织、自给自足的传统小农经济还占据压倒优势。日益僵化的专制统治,也压制和阻碍着社会的进步和转型。”

[答案] A

(2024·重庆卷·T6)明清时期,宋代女子吴妙静的故事在岭南地区广为流传。她最初仅因为出资修桥造福民众而闻名,之后却被地方官绅塑造为节孝双全的人物,乃至成为当地女性的榜样。可见当时( )

A.理学渗透到基层社会 B.妇女社会地位显著提升

C.公益事业进一步发展 D.官绅阶层思想趋于创新

本题以宋代女子吴妙静的故事设置学习情境,考查学生透过社会现象认识本质的能力,认识理学在明清时期仍然是进行基层治理的重要手段。

B 材料体现的是理学对女性形象的塑造,而非女性地位的实质性改变,且“妇女社会地位显著提升”不符合史实

C 材料重点强调的是吴妙静形象的变化以及背后的理学影响,并未体现公益事业进一步发展

D 将吴妙静塑造为节孝双全的人物,体现了官绅阶层思想深受理学的影响,而非“趋于创新”

选择性必修1第8课所述:“宋朝儒学开始向基层渗透,并发展出理学。……以程颢、程颐、朱熹为代表的程朱理学,在南宋后期逐步确立统治地位,控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。”

[答案] A

(2024·甘肃卷·T5)明朝中后期,商品经济繁荣。海禁之时,民间多私携物品往交趾诸处,经日本转手贩卖,换取日本长崎银,将至中国,凿沉其舟,携银以归。私商冒险带回白银的深层原因是,当时明朝( )

A.东南沿海倭患严重 B.白银主要来自日本

C.海上商业贸易发达 D.经济高度依赖白银

本题考查的背景是明朝中后期的海禁政策与民间海上贸易的兴盛,考查的内容是当时白银流入中国的主要渠道及背后的驱动因素。该题旨在检验学生对明朝经济结构及其与国际贸易关系的理解,要求学生具备分析经济现象背后深层次原因的能力,以及理解国家政策对经济活动影响的历史分析素养,特别是对于货币经济在封建社会晚期所扮演角色的认识。

A 题干描述的是民间走私活动,而非直接针对倭患

B 虽然白银来自日本,但这只是描述事实,不是深层原因

C 明朝海上商业贸易确实发达,但这并非私商冒险带回白银的深层原因

中外历史纲要(上)第14课所述:“自明朝后期起……美洲等地的白银通过海外贸易大量流入……也有利于商业资本的集聚。”

[答案] D

(2023·全国甲卷·T27)明代很多熟读儒经而从事商业活动的人,秉持“虽终日做买卖,不害其为圣为贤”的信条,尽心于实践“圣人之学”。与这种社会行为最契合的思想观念是( )

A.“百姓日用即道” B.“心外无物”

C.“存天理,灭人欲” D.“工商皆本”

本题以明代很多人熟读儒经而从事商业活动这一社会现象设置情境,考查学生阅读理解、归纳概括和辩证思维的能力,考查学生对理学思想的准确理解。

B “心外无物”思想主张要通过内心寻求“道”,与材料不符

C 程朱理学强调“存天理,灭人欲”,主张通过克服自身的欲望探索真理,与材料中商人学习儒家文化和追求经济利益的行为不符

D 明代统治者推行“重农抑商”政策,明末清初思想家黄宗羲提出“工商皆本”,且材料只提及商业,并未提及手工业

中外历史纲要(上)第14课所述:“陆王心学强调主观能动性,激励人们奋发立志;而以自己的内心为准则,又隐含一定的平等和叛逆色彩。陆王心学带有主观唯心主义倾向。在此基础上,明朝后期以李贽为代表的一些思想家提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准,在社会上引起了很大震动。”

[答案] A

思考:

11 / 11

明、清前期的政治 江苏卷·T4:明朝历代基层组织形态与基层社会治理 6月浙江卷·T4:中国古代教化的历程(明清) 湖北卷·T5:明朝政治体制的变化 黑吉辽卷·T17:明朝名帖的变化 湖北卷·T5:明代科举制 北京卷·T5:清朝奏折制度 重庆卷·T6:清朝的边疆政策 辽宁卷·T5:清朝的民族关系 全国乙卷·T27:明朝基层组织形态与基层社会治理 海南卷·T14:明清科举制 1月浙江卷·T3:西北边疆的机构设置(清朝) 山东卷·T16:历代基层组织形态与基层社会治理(清朝) 山东卷·T4:明代政治体制的演变 湖北卷·T5:明代八股取士制度 6月浙江卷·T6:海禁和闭关自守

明、清前期的经济 全国新课标卷·T28:清朝农业发展 广东卷·T6:明朝商业新发展其他表现 江苏卷·T5:城市兴盛(辽宋夏金元) 北京卷·T5:中国古代的赋役制度(明清) 安徽卷·T5:中国古代的赋役制度 1月浙江卷·T16:明朝的赋役制度 江苏卷·T5:清朝江南经济的发展 江苏卷·T18:明朝的商业政策 北京卷·T4:明朝经贸发展 河北卷·T5:明清农业发展 福建卷·T5:明清农业发展 全国新课标卷·T28:明清工商业市镇的兴起 江苏卷·T5:明清时期的经济发展 北京卷·T4:明代文化产品的商品化

明、清前期的文化 湖南卷·T17:明清科技 北京卷·T4:《永乐大典》 6月浙江卷·T17:明末清初的启蒙思想 全国甲卷·T27:明代商品经济发展对思想观念的影响 广东卷·T6:明清小说 天津卷·T16:明清科技的特点与中西文化交流 江苏卷·T17:中西服装文化的交流 6月浙江卷·T7:顾炎武的思想 河北卷·T5:明清时期的绘画艺术 辽宁卷·T6:明清时期的文化发展 海南卷·T5:明清的法律与教化

命题特点 1.选择题、非选择题的出现频率都很高,古今贯通的题目基本上要涉及本单元的内容 2.试题多考查明清大一统国家治理的命题主要集中在制度变革、社会治理和民族关系这几个方面,涉及角度广泛,但都指向中央集权的加强 3.通过明清农耕经济高度发展出现的新变化及思想文化新变化等,考查社会进步、文化自信等;其中农业和商业是考查的重点,主要从社会整体发展角度进行命题 4.通过中西逐渐易位,考查唯物史观、社会转型等

命题趋向 1.从历史解释的角度考查明代官吏素质与行政效率和外来高产作物引种产生的影响 2.从家国情怀的角度考查明清民族政策和边疆地区和平稳定的重要性 3.从历史解释的角度考查商业资本的流动、科技发展的阻碍因素 4.从史料实证的角度考查明代的卫所制度、外国白银大量流入中国的特点和影响;从历史解释的角度把握君权与相权之间的关系、加强中央集权的影响 5.从机构调整或制度设计的角度考查国家治理水平的提高 6.从农业与市场联系加深的角度考查农产品市场化,以社会领域的新现象切入,考查经济对社会风气或文化的影响 7.将明清经济发展置于世界历史大背景下,考查新航路开辟对其的影响 8.思想文化关注对经世致用、重农抑商(与工商皆本相联系)的考查

命题关键词 废丞相、内阁、票拟、三司分权、督抚制度、黄册、一条鞭法、郑和下西洋、内陆边疆、奏折制度、军机处、考满、考察、乡约教化、闭关自守、高产作物、多种经营、开设工场、白银货币、商业资本聚集、商帮、商业市镇、“一条鞭法”、摊丁入亩、人身依附、生产模式、钱铺、陆王心学、西学东渐、京剧、市民文学、文艺世俗化

(2024·湖南卷·T6)元朝圣旨多采用蒙古语法糅合汉语词汇的形式,开篇曰“长生天气力里,大福荫互助里,皇帝圣旨”。汉族文臣润色为“上天眷命,皇帝圣旨”。明朝又改为“奉天承运,皇帝诏曰”。这说明( )

A.明朝保留蒙古文化元素

B.元朝民族矛盾逐渐缓和

C.明朝重塑儒家正统地位

D.元朝全面吸收了汉文化

通过对元明两朝圣旨的说法进行比较,考查的是元至明的制度演变与调整,认识北方少数民族在统一多民族封建国家发展中的重要作用,旨在让学生根据历史情境,认识历史现象,得出历史结论。

B 题干中只是描述了圣旨开头的变化,并未提及民族矛盾的问题

C 题干中描述的是圣旨开头的变化,与儒家文化的正统地位没有直接关系

D 元朝的圣旨开头仍然保留了蒙古语法,说明元朝并未全面吸收汉文化

选择性必修1第 11 课所述:“元朝疆域辽阔,统治者一方面‘行汉法’,另一方面对不同民族实行了明显的差别对待政策。元朝对西藏地方实行有效的行政管理。”

[答案] A

思考:

(2024·山东卷·T4)宋元时期,畜牧兽医专著记述最多的是马,并以医马、相马的书为多;明清时期,最主要的记述对象是牛,各种相牛、养牛、医牛的书占畜牧兽医专著总数的50%以上。这是因为明清时期( )

A.政府强化了军事资源控制 B.土地兼并进一步加剧

C.政治相对稳定促进了经济发展 D.游牧文明与农耕文明交融加强

本题以宋元至明清时期畜牧兽医专著主题变化设置社会情境,考查学生分析历史文本、理解社会经济变迁、识别历史趋势、运用历史推理的能力。学生应掌握农业经济与社会文化变迁的关联,理解历史现象背后的深层原因。

A 若政府强化军事资源控制,则应更多记载马匹而非牛

B “土地兼并进一步加剧”与材料主旨不符

D 游牧文明与农耕文明的交融并非明清时期的新现象,且这一交融并不能直接解释牛在畜牧兽医专著中比例的增加

中外历史纲要(上)第13课所述:“清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了100多年的鼎盛局面,政局稳定,经济繁荣。”

[答案] C

(2024·广东卷·T6)明朝时,杭州西湖成为四方宾客“渴想”之地。“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”,而官方意欲禁止游览。时人叶权认为:“若禁其游玩,则小民生意绝矣。且其风俗华丽,已入骨髓,虽无西湖,不能遽变。”这反映了当时( )

A.商业经营方式改变

B.户籍管理制度混乱

C.商业资本集聚明显

D.城市商品经济繁荣

本题考查学生的材料分析能力和历史理解能力,要求学生能够从历史材料中提炼关键信息,并结合时代背景进行分析。要求学生具备的历史素养包括熟悉明朝社会经济状况、理解商业活动对城市生活的影响,并能够运用历史知识解释社会现象。

A “商业经营方式改变”在材料中没有体现

B “户籍管理制度混乱”与材料内容无直接关联

C 题干中提到“小民仰给经纪”,说明西湖周边存在一定的商业活动,但并没有明确信息表明商业资本有明显的集聚现象

中外历史纲要(上)第11课所述:“商品经济在宋朝发展到一个高峰……城市的兴盛引人注目,北宋东京、南宋临安、元朝的大都和杭州尤以繁荣著称。”第14课所述:“自明朝后期起,商品经济进入新的繁荣期。”

[答案] D

(2024·全国新课标卷·T28)清乾隆进士李调元在《卖田说》中借佃户王某之口说明“卖田以佃田”的好处:家中有十亩耕地,难以养活十口之家;卖出自己的十亩地,则可以长期租佃一百亩维持生计,且能免于官府钱粮加派。当时农业中租佃关系的盛行( )

A.延续了个体农耕方式

B.遏制了土地兼并扩大

C.抑制了商业货币经济

D.削减了国家赋税来源

本题通过清乾隆时期进士李调元的《卖田说》中的描述,探讨了当时农业中租佃关系盛行的情况及其对社会经济的影响。通过探讨租佃关系对农业经济的影响,理解其在中国古代社会经济中的地位和作用。

B “遏制了”表述过于绝对

C 租佃关系的盛行推动了土地的买卖,并未抑制商业货币经济

D 清朝雍正帝实行摊丁入亩,土地成为课税的主要依据,只要土地还在,土地主人的变换对国家赋税来源影响较小,所以租佃关系的盛行并不直接削减国家赋税来源

中外历史纲要(上)第14课所述:“就全社会来看,男耕女织、自给自足的传统小农经济还占据压倒优势。日益僵化的专制统治,也压制和阻碍着社会的进步和转型。”

[答案] A

(2024·重庆卷·T6)明清时期,宋代女子吴妙静的故事在岭南地区广为流传。她最初仅因为出资修桥造福民众而闻名,之后却被地方官绅塑造为节孝双全的人物,乃至成为当地女性的榜样。可见当时( )

A.理学渗透到基层社会 B.妇女社会地位显著提升

C.公益事业进一步发展 D.官绅阶层思想趋于创新

本题以宋代女子吴妙静的故事设置学习情境,考查学生透过社会现象认识本质的能力,认识理学在明清时期仍然是进行基层治理的重要手段。

B 材料体现的是理学对女性形象的塑造,而非女性地位的实质性改变,且“妇女社会地位显著提升”不符合史实

C 材料重点强调的是吴妙静形象的变化以及背后的理学影响,并未体现公益事业进一步发展

D 将吴妙静塑造为节孝双全的人物,体现了官绅阶层思想深受理学的影响,而非“趋于创新”

选择性必修1第8课所述:“宋朝儒学开始向基层渗透,并发展出理学。……以程颢、程颐、朱熹为代表的程朱理学,在南宋后期逐步确立统治地位,控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。”

[答案] A

(2024·甘肃卷·T5)明朝中后期,商品经济繁荣。海禁之时,民间多私携物品往交趾诸处,经日本转手贩卖,换取日本长崎银,将至中国,凿沉其舟,携银以归。私商冒险带回白银的深层原因是,当时明朝( )

A.东南沿海倭患严重 B.白银主要来自日本

C.海上商业贸易发达 D.经济高度依赖白银

本题考查的背景是明朝中后期的海禁政策与民间海上贸易的兴盛,考查的内容是当时白银流入中国的主要渠道及背后的驱动因素。该题旨在检验学生对明朝经济结构及其与国际贸易关系的理解,要求学生具备分析经济现象背后深层次原因的能力,以及理解国家政策对经济活动影响的历史分析素养,特别是对于货币经济在封建社会晚期所扮演角色的认识。

A 题干描述的是民间走私活动,而非直接针对倭患

B 虽然白银来自日本,但这只是描述事实,不是深层原因

C 明朝海上商业贸易确实发达,但这并非私商冒险带回白银的深层原因

中外历史纲要(上)第14课所述:“自明朝后期起……美洲等地的白银通过海外贸易大量流入……也有利于商业资本的集聚。”

[答案] D

(2023·全国甲卷·T27)明代很多熟读儒经而从事商业活动的人,秉持“虽终日做买卖,不害其为圣为贤”的信条,尽心于实践“圣人之学”。与这种社会行为最契合的思想观念是( )

A.“百姓日用即道” B.“心外无物”

C.“存天理,灭人欲” D.“工商皆本”

本题以明代很多人熟读儒经而从事商业活动这一社会现象设置情境,考查学生阅读理解、归纳概括和辩证思维的能力,考查学生对理学思想的准确理解。

B “心外无物”思想主张要通过内心寻求“道”,与材料不符

C 程朱理学强调“存天理,灭人欲”,主张通过克服自身的欲望探索真理,与材料中商人学习儒家文化和追求经济利益的行为不符

D 明代统治者推行“重农抑商”政策,明末清初思想家黄宗羲提出“工商皆本”,且材料只提及商业,并未提及手工业

中外历史纲要(上)第14课所述:“陆王心学强调主观能动性,激励人们奋发立志;而以自己的内心为准则,又隐含一定的平等和叛逆色彩。陆王心学带有主观唯心主义倾向。在此基础上,明朝后期以李贽为代表的一些思想家提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准,在社会上引起了很大震动。”

[答案] A

思考:

11 / 11

同课章节目录