第1课 中华人民共和国成立 教学设计

文档属性

| 名称 | 第1课 中华人民共和国成立 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 926.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 17:27:54 | ||

图片预览

文档简介

第1课 中华人民共和国成立

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第1课 中华人民共和国成立

教材分析

本课内容涉及中国近代史向现代史过渡的关键时期,主要讲述了中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开、开国大典的举行以及西藏和平解放等重大历史事件。这些内容集中展现了新中国成立的政治基础、国家象征的确立和国家统一进程的推进。教材通过先介绍政协会议确立国家基本制度和政权组织形式,再展现开国大典的庄严时刻和阅兵游行的热烈场景,最后以西藏和平解放收尾,逻辑清晰地呈现了新中国成立的全过程及其深远意义,有助于学生理解中国共产党领导人民建立新中国的光辉历程和民族团结的重要性。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触过新中国成立的相关历史事件,对国旗、国歌、首都等基本国家象征有简单认知,同时通过影视作品等渠道对开国大典、人民英雄纪念碑等内容有一定感性了解。初中生处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,具备一定的观察力和记忆力,但对历史事件的逻辑关系和深层意义理解仍需引导。本课的重点在于理解中国人民政治协商会议的召开及其意义、新中国成立的历史意义,难点在于认识政协会议与新中国成立之间的关系以及西藏和平解放的过程,要求学生能够结合图片和文字资料,梳理史实脉络,理解历史事件背后的政治制度变迁和国家统一进程。

教学目标

【唯物史观】通过分析中国人民政治协商会议召开的历史背景与意义,使学生理解历史发展的因果关系,认识新民主主义革命胜利对中国社会变革的深远影响。

【时空观念】通过梳理1949年至1951年间新中国成立与西藏和平解放的时间脉络,使学生准确把握重大历史事件的时序与空间关联。

【史料实证】通过阅读教材中的文字资料与图片信息,使学生初步掌握提取和分析历史材料的能力,形成基于证据的历史认知。

【历史解释】通过对《共同纲领》内容与政协职能演变的解读,使学生能够客观解释历史事件的多重意义及其制度影响。

【家国情怀】通过了解开国大典与人民英雄纪念碑的象征意义,使学生增强民族自豪感,感悟革命先烈的伟大精神与国家统一的重要价值。

重点难点

重点:中国人民政治协商会议的召开、《共同纲领》的内容、开国大典的意义

难点:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的形成、新中国成立的历史意义、西藏和平解放的过程

课堂导入

【教师活动】教师引导学生观察图片,讲述人民英雄纪念碑的意义,并引出新中国成立的历史背景。

【展示材料】

▲人民英雄纪念碑正面图

“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来……” ——《人民英雄纪念碑碑文》

【提出问题】

同学们,你们知道为什么人民英雄纪念碑要建在天安门广场吗?它纪念的是哪些人?

从这段话中你能感受到当时人们对新中国的成立抱有怎样的期待?

【设计意图】通过纪念碑图片与碑文内容,帮助学生初步感知新中国成立的历史意义,激发对建国过程的好奇心,为学习“新中国如何筹建”的主题做好情感与认知铺垫。

探究新知

中国人民政治协商会议

【教师活动】

材料1:

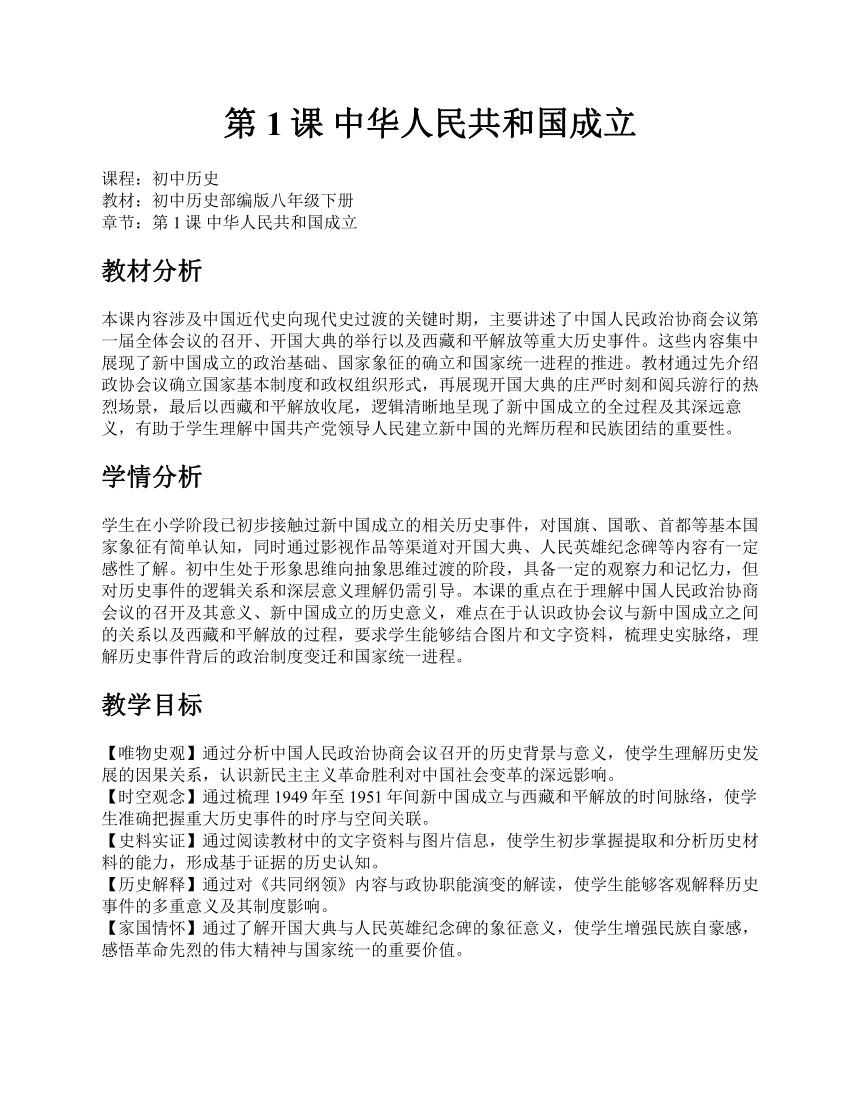

“1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂隆重开幕。参加会议的有中国共产党、各民主党派、无党派人士、各人民团体、人民解放军、各地区、少数民族、国外华侨以及特邀代表等共662人。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

▲图片注释:中国人民政治协商会议第一届全体会议会场

问题:

为什么说这次会议是“成立新中国的重要准备”?它有哪些代表性群体参加?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材内容,分析参会人员构成,讨论其意义,并尝试归纳会议召开的历史背景和目的。

【教师活动】

教师引导学生理解:

这次会议是在解放战争即将胜利、国民党政权崩溃的背景下召开的;

参会人员来自全国各界,体现了广泛的代表性;

会议为新中国的成立做了政治、组织和法律上的准备。

总结知识点:

中国人民政治协商会议第一届全体会议于1949年9月在北平召开;

会议代表来自中国共产党、各民主党派、无党派人士、各人民团体、人民解放军、各地区、少数民族、国外华侨等;

会议具有广泛的代表性,是新中国成立前的重要筹备会议。

【设计意图】

通过史料阅读与图片观察,培养学生提取信息、分析历史背景的能力,激发学生对新中国成立过程的兴趣,增强历史认同感。

《共同纲领》与国家性质

【教师活动】

材料2:

“《共同纲领》规定:中华人民共和国是新民主主义即人民民主主义国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

问题:

《共同纲领》确立了怎样的国家性质?它在当时起到了什么作用?

【学生活动】

学生阅读材料2,结合教材内容,填写表格对比旧中国与新中国的国家性质,并思考《共同纲领》为何被称为“临时宪法”。

【教师活动】

教师点评学生表格填写情况,强调:

《共同纲领》确立了新中国的国家性质是人民民主专政;

它规定了国家的基本制度和政策,具有临时宪法的作用;

会议决定由政协代行全国人大职权,直到正式人大召开。

总结知识点:

《共同纲领》规定中华人民共和国是人民民主专政国家;

国家政权属于人民,实行民主集中制;

政协暂时代行全国人大职权,《共同纲领》起临时宪法作用。

【设计意图】

通过对比分析,帮助学生理解《共同纲领》的历史地位和作用,培养学生的比较思维和制度认知能力。

中央人民政府的成立与国家象征的确立

【教师活动】

材料3:

“会议选举了中央人民政府委员会,毛泽东当选为中央人民政府主席……会议决定改北平为北京,作为新中国的首都;以《义勇军进行曲》为代国歌;以五星红旗为国旗;采用公元纪年。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

问题:

会议在国家象征方面做出了哪些决定?这些决定有何意义?

【学生活动】

学生分组查找资料或回忆已有知识,制作“新中国象征”小报,包括国旗、国歌、首都、纪年等内容,并展示讲解。

【教师活动】

教师点评学生作品,指出:

北京成为首都,象征国家统一;

五星红旗体现民族团结;

《义勇军进行曲》体现革命精神;

公元纪年体现与世界接轨。

总结知识点:

毛泽东当选为中央人民政府主席;

确定北京为首都,五星红旗为国旗,《义勇军进行曲》为代国歌;

采用公元纪年;

决定建立人民英雄纪念碑。

【设计意图】

通过动手制作与展示,增强学生对国家象征的理解与认同,提升综合实践能力和表达能力。

人民英雄纪念碑的建立

【教师活动】

材料4:

“会议还决定在北京天安门广场建立人民英雄纪念碑,以表示对革命先烈的崇敬和缅怀。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

▲图片注释:人民英雄纪念碑

问题:

为什么要建立人民英雄纪念碑?它表达了怎样的情感?

【学生活动】

学生观看图片,结合材料4,写一段“纪念碑解说词”,表达对革命先烈的敬意。

【教师活动】

教师选取几段学生写的解说词进行点评,强调:

纪念碑是为了纪念在革命斗争中牺牲的英雄;

它体现了对历史的尊重和对先烈的缅怀;

是新中国成立初期重要的精神象征。

总结知识点:

会议决定在天安门广场建立人民英雄纪念碑;

表达对革命先烈的崇敬和缅怀;

是新中国重要的纪念性建筑之一。

【设计意图】

通过写作活动,引导学生体会历史的情感价值,增强爱国情怀和历史责任感。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立

【教师活动】

材料5:

“中国人民政治协商会议的成功召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

相关史事补充:

“1954年全国人民代表大会召开后,政协不再代行全国人大职权,但作为统一战线组织继续存在,主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

问题:

中国人民政治协商会议在新中国政治生活中发挥了哪些作用?它体现了怎样的政治制度?

【学生活动】

学生阅读材料5及相关史事,绘制“政协发展历程”时间轴,标注关键节点及其职能变化。

【教师活动】

教师点评学生时间轴,强调:

政协会议确立了多党合作和政治协商制度;

政协在人大召开后仍发挥重要作用;

中国共产党与民主党派实行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

总结知识点:

中国人民政治协商会议标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立;

政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政;

中国共产党与民主党派实行“十六字方针”。

【设计意图】

通过绘制时间轴,帮助学生梳理政协的发展脉络,理解我国政治制度的特点,培养历史时序意识和制度认知能力。

开国大典

开国大典

【教师活动】

材料1:

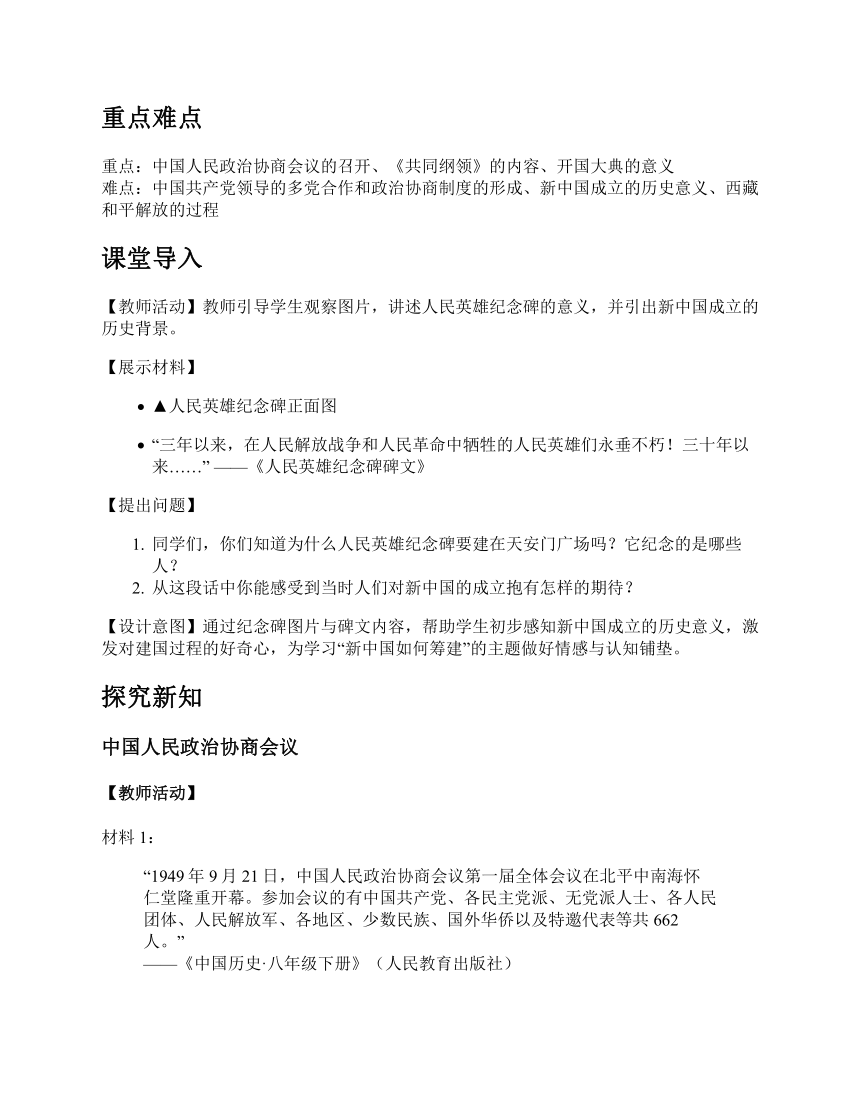

“1949年10月1日下午3点,毛泽东等国家领导人登上天安门城楼,首都30万军民齐集天安门广场,隆重举行开国典礼。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:开国大典

问题:

为什么选择在10月1日下午3点举行开国大典?你认为这个时间点有什么特殊意义?

【学生活动】

学生分组讨论并查阅资料,结合当时的历史背景,尝试分析时间选择的原因,如政治象征、国际影响、国内准备情况等。

【教师活动】

教师引导学生从以下几个方面进行分析:

政治象征:10月1日是新中国成立的象征性日期,具有划时代的意义。

国际影响:选择下午3点是为了让世界各国媒体能够及时报道,扩大国际影响力。

国内准备:经过几个月的筹备,各项准备工作在10月初基本完成。

总结知识点:

开国大典于1949年10月1日下午3点举行,标志着中华人民共和国正式成立。

毛泽东在天安门城楼上宣告新中国成立,并升起第一面五星红旗。

仪式包括升旗、礼炮、宣读政府公告等环节,具有庄严的政治意义。

【设计意图】

通过史料和图片引导学生思考开国大典的时间选择,激发学生探究历史事件背后的政治逻辑与象征意义,培养其历史思维能力和信息处理能力。

中央人民政府委员会第一次全体会议

【教师活动】

材料2:

“1949年10月1日下午,中央人民政府委员会在中南海举行第一次全体会议,宣布中央人民政府正式成立。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

问题:

中央人民政府委员会第一次会议的主要任务是什么?它对新中国的政权建设有何意义?

【学生活动】

学生阅读教材内容,结合材料,填写表格,梳理会议的主要决定和人事安排。

职务 人选

中央人民政府委员会秘书长 林伯渠

政务院总理兼外交部部长 周恩来

人民革命军事委员会主席 毛泽东

人民解放军总司令 朱德

【教师活动】

教师点评学生的表格填写情况,强调这次会议是新中国政权组织体系建立的重要标志。会议确立了国家最高领导机构及其组成人员,为新中国的治理奠定了基础。

总结知识点:

中央人民政府委员会第一次全体会议于1949年10月1日下午召开。

会议宣布中央人民政府正式成立,并任命了重要职务人选。

这次会议标志着新中国政权组织体系的初步建立。

【设计意图】

通过表格整理和问题引导,帮助学生掌握新中国初期政权结构的建立过程,提升其归纳整理和理解历史事件的能力。

盛大的阅兵仪式

【教师活动】

材料3:

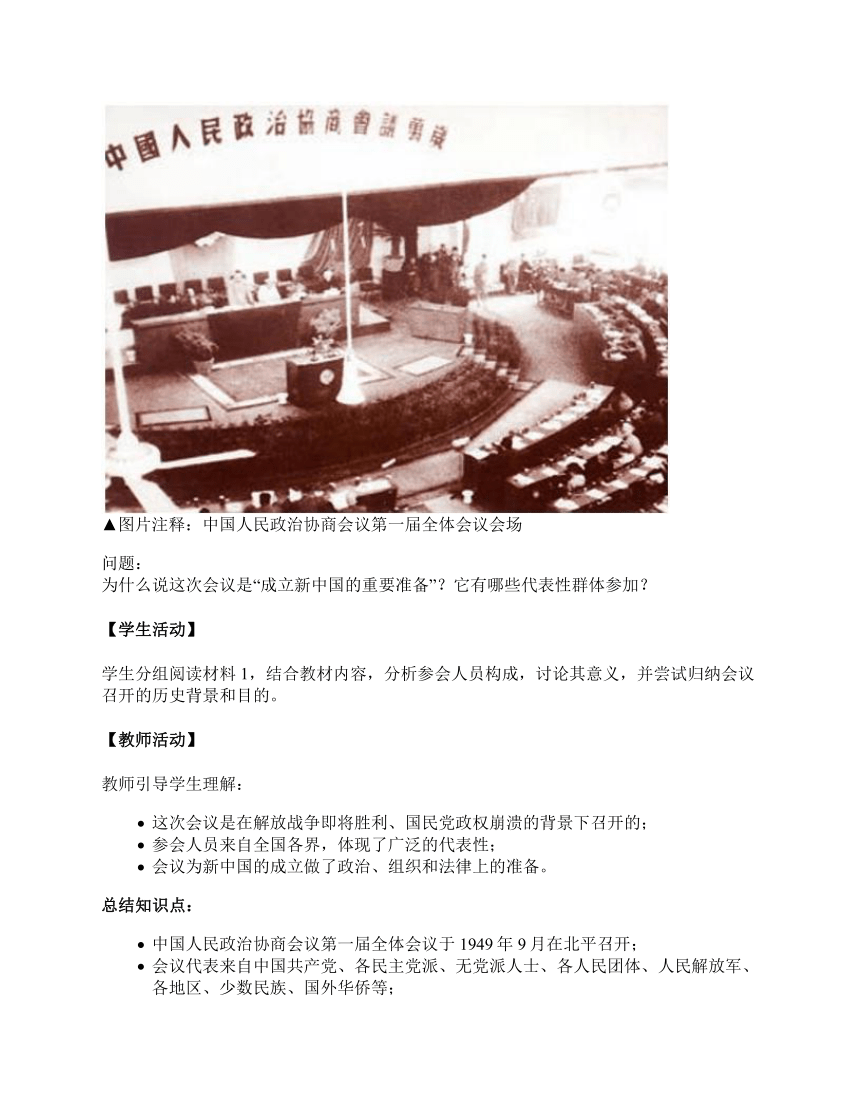

“随后,盛大的阅兵仪式开始。朱德任检阅司令员,聂荣臻任阅兵总指挥。人民海军和陆军部队在《中国人民解放军进行曲》的乐曲声中,以整齐的步伐由东向西通过主席台;人民空军的飞机编队飞过天安门上空,接受检阅。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:中国人民解放军海军接受检阅

问题:

阅兵仪式展示了哪些军种?你认为这次阅兵对新中国的形象塑造有何作用?

【学生活动】

学生观看图片,结合材料,分组讨论阅兵展示的军种及象征意义,并用简短语言描述阅兵场景。

【教师活动】

教师引导学生认识到阅兵不仅是军事力量的展示,更是国家主权独立和民族自信的体现。通过阅兵,向世界展示了新中国军队的纪律性和战斗力。

总结知识点:

阅兵仪式展示了人民海军、陆军和空军。

阅兵体现了新中国军队的整齐划一和强大战斗力。

阅兵增强了全国人民的民族自豪感和国家认同感。

【设计意图】

通过图片观察和材料分析,让学生直观感受阅兵仪式的庄严与震撼,理解其在国家形象塑造中的重要作用,提升学生的图像解读能力和历史感知力。

群众游行与庆祝活动

【教师活动】

材料4:

“阅兵结束后,举行了盛大的群众游行。天安门广场成为欢乐的海洋,庆祝活动一直持续到晚上9点半。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:人民群众在天安门广场欢庆新中国的诞生

问题:

群众游行反映了人民群众怎样的情绪?你认为这种全民参与的庆祝活动对国家凝聚力有何影响?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料,描述游行场景,并尝试分析群众情绪与国家情感之间的联系。

【教师活动】

教师引导学生理解群众游行不仅是庆祝活动的一部分,更是人民对新政权的认同与支持的体现。这种全民参与增强了国家的凝聚力和向心力。

总结知识点:

群众游行展现了人民对新中国的喜悦与期待。

游行活动增强了国家的凝聚力和人民的归属感。

庆祝活动持续到晚上9点半,显示了人民的热情与国家庆典的隆重。

【设计意图】

通过图片与材料的结合,引导学生体会人民群众的情感表达,理解国家庆典的社会功能,培养学生的情感态度与价值观。

新中国的成立意义

【教师活动】

材料5:

“中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元。中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

问题:

“中国人从此站立起来了”这句话表达了什么含义?你认为新中国的成立对中国和世界分别意味着什么?

【学生活动】

学生分组讨论,结合中国近代史知识,分析新中国成立的历史意义,并尝试从中国和世界两个角度进行阐述。

【教师活动】

教师引导学生从以下角度进行深入分析:

对中国:结束了百年屈辱历史,实现了国家统一和民族独立。

对世界:壮大了世界和平民主和社会主义的力量,改变了国际格局。

总结知识点:

新中国的成立标志着中国进入了一个全新的历史阶段。

它结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治。

新中国成为独立自主的国家,中国人民实现了民族解放。

新中国的成立对世界和平与社会主义发展具有深远影响。

【设计意图】

通过问题引导和小组讨论,帮助学生从宏观角度理解新中国成立的历史地位,提升其综合分析能力和全球视野。

课后任务

【任务主题】走近新中国诞生的历史时刻

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的图片《中国人民政治协商会议第一届全体会议会场》和《开国大典》,结合课文内容,制作一份“历史瞬间”卡片,简要介绍这两张照片所反映的历史事件及其意义。

【进阶任务】(能力提升类)

以“我眼中的人民英雄纪念碑”为主题,查阅资料了解碑文内容和设计寓意,撰写一篇100字左右的解说词,模拟在课堂上进行讲解,体会对革命先烈的敬仰之情。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文课中学习的演讲稿写作技巧,尝试为“西藏和平解放”设计一段庆祝演讲;同时,在地图上标出西藏地理位置,分析其在我国边疆战略中的重要地位。

【设计意图】通过图文结合、语言表达与地理分析,帮助学生多角度理解新中国成立初期的重大历史事件,增强国家认同感和综合实践能力。

板书设计

一、中国人民政治协商会议

会议召开(1949年9月、北平)

主要内容与决定

意义与影响

二、开国大典

时间与主要人物

主要活动与象征意义

三、中华人民共和国成立的意义

开辟历史新纪元

实现民族独立

四、西藏和平解放

背景与过程(1951年)

结果与影响

教学反思

本节课内容以新中国成立的历史进程为主线,涵盖政治协商会议、开国大典和西藏和平解放三大事件,具有较强的时序性和象征意义。教学中采用讲授法与情境教学法相结合,借助图片、视频等多媒体资源增强学生历史现场感,激发学习兴趣。语言表达上注重情感渲染,尤其在讲述开国大典时增强了民族自豪感,但在讲解“人民民主专政”“民主集中制”等概念时略显抽象,部分学生理解存在困难。课堂互动较为充分,但时间控制需更精准,个别环节节奏偏紧,影响了学生思维的深入展开。今后应进一步优化问题设计,提升语言的生动性与逻辑性,强化学生对历史概念的理解与内化。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第1课 中华人民共和国成立

教材分析

本课内容涉及中国近代史向现代史过渡的关键时期,主要讲述了中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开、开国大典的举行以及西藏和平解放等重大历史事件。这些内容集中展现了新中国成立的政治基础、国家象征的确立和国家统一进程的推进。教材通过先介绍政协会议确立国家基本制度和政权组织形式,再展现开国大典的庄严时刻和阅兵游行的热烈场景,最后以西藏和平解放收尾,逻辑清晰地呈现了新中国成立的全过程及其深远意义,有助于学生理解中国共产党领导人民建立新中国的光辉历程和民族团结的重要性。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触过新中国成立的相关历史事件,对国旗、国歌、首都等基本国家象征有简单认知,同时通过影视作品等渠道对开国大典、人民英雄纪念碑等内容有一定感性了解。初中生处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,具备一定的观察力和记忆力,但对历史事件的逻辑关系和深层意义理解仍需引导。本课的重点在于理解中国人民政治协商会议的召开及其意义、新中国成立的历史意义,难点在于认识政协会议与新中国成立之间的关系以及西藏和平解放的过程,要求学生能够结合图片和文字资料,梳理史实脉络,理解历史事件背后的政治制度变迁和国家统一进程。

教学目标

【唯物史观】通过分析中国人民政治协商会议召开的历史背景与意义,使学生理解历史发展的因果关系,认识新民主主义革命胜利对中国社会变革的深远影响。

【时空观念】通过梳理1949年至1951年间新中国成立与西藏和平解放的时间脉络,使学生准确把握重大历史事件的时序与空间关联。

【史料实证】通过阅读教材中的文字资料与图片信息,使学生初步掌握提取和分析历史材料的能力,形成基于证据的历史认知。

【历史解释】通过对《共同纲领》内容与政协职能演变的解读,使学生能够客观解释历史事件的多重意义及其制度影响。

【家国情怀】通过了解开国大典与人民英雄纪念碑的象征意义,使学生增强民族自豪感,感悟革命先烈的伟大精神与国家统一的重要价值。

重点难点

重点:中国人民政治协商会议的召开、《共同纲领》的内容、开国大典的意义

难点:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的形成、新中国成立的历史意义、西藏和平解放的过程

课堂导入

【教师活动】教师引导学生观察图片,讲述人民英雄纪念碑的意义,并引出新中国成立的历史背景。

【展示材料】

▲人民英雄纪念碑正面图

“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来……” ——《人民英雄纪念碑碑文》

【提出问题】

同学们,你们知道为什么人民英雄纪念碑要建在天安门广场吗?它纪念的是哪些人?

从这段话中你能感受到当时人们对新中国的成立抱有怎样的期待?

【设计意图】通过纪念碑图片与碑文内容,帮助学生初步感知新中国成立的历史意义,激发对建国过程的好奇心,为学习“新中国如何筹建”的主题做好情感与认知铺垫。

探究新知

中国人民政治协商会议

【教师活动】

材料1:

“1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂隆重开幕。参加会议的有中国共产党、各民主党派、无党派人士、各人民团体、人民解放军、各地区、少数民族、国外华侨以及特邀代表等共662人。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

▲图片注释:中国人民政治协商会议第一届全体会议会场

问题:

为什么说这次会议是“成立新中国的重要准备”?它有哪些代表性群体参加?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材内容,分析参会人员构成,讨论其意义,并尝试归纳会议召开的历史背景和目的。

【教师活动】

教师引导学生理解:

这次会议是在解放战争即将胜利、国民党政权崩溃的背景下召开的;

参会人员来自全国各界,体现了广泛的代表性;

会议为新中国的成立做了政治、组织和法律上的准备。

总结知识点:

中国人民政治协商会议第一届全体会议于1949年9月在北平召开;

会议代表来自中国共产党、各民主党派、无党派人士、各人民团体、人民解放军、各地区、少数民族、国外华侨等;

会议具有广泛的代表性,是新中国成立前的重要筹备会议。

【设计意图】

通过史料阅读与图片观察,培养学生提取信息、分析历史背景的能力,激发学生对新中国成立过程的兴趣,增强历史认同感。

《共同纲领》与国家性质

【教师活动】

材料2:

“《共同纲领》规定:中华人民共和国是新民主主义即人民民主主义国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

问题:

《共同纲领》确立了怎样的国家性质?它在当时起到了什么作用?

【学生活动】

学生阅读材料2,结合教材内容,填写表格对比旧中国与新中国的国家性质,并思考《共同纲领》为何被称为“临时宪法”。

【教师活动】

教师点评学生表格填写情况,强调:

《共同纲领》确立了新中国的国家性质是人民民主专政;

它规定了国家的基本制度和政策,具有临时宪法的作用;

会议决定由政协代行全国人大职权,直到正式人大召开。

总结知识点:

《共同纲领》规定中华人民共和国是人民民主专政国家;

国家政权属于人民,实行民主集中制;

政协暂时代行全国人大职权,《共同纲领》起临时宪法作用。

【设计意图】

通过对比分析,帮助学生理解《共同纲领》的历史地位和作用,培养学生的比较思维和制度认知能力。

中央人民政府的成立与国家象征的确立

【教师活动】

材料3:

“会议选举了中央人民政府委员会,毛泽东当选为中央人民政府主席……会议决定改北平为北京,作为新中国的首都;以《义勇军进行曲》为代国歌;以五星红旗为国旗;采用公元纪年。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

问题:

会议在国家象征方面做出了哪些决定?这些决定有何意义?

【学生活动】

学生分组查找资料或回忆已有知识,制作“新中国象征”小报,包括国旗、国歌、首都、纪年等内容,并展示讲解。

【教师活动】

教师点评学生作品,指出:

北京成为首都,象征国家统一;

五星红旗体现民族团结;

《义勇军进行曲》体现革命精神;

公元纪年体现与世界接轨。

总结知识点:

毛泽东当选为中央人民政府主席;

确定北京为首都,五星红旗为国旗,《义勇军进行曲》为代国歌;

采用公元纪年;

决定建立人民英雄纪念碑。

【设计意图】

通过动手制作与展示,增强学生对国家象征的理解与认同,提升综合实践能力和表达能力。

人民英雄纪念碑的建立

【教师活动】

材料4:

“会议还决定在北京天安门广场建立人民英雄纪念碑,以表示对革命先烈的崇敬和缅怀。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

▲图片注释:人民英雄纪念碑

问题:

为什么要建立人民英雄纪念碑?它表达了怎样的情感?

【学生活动】

学生观看图片,结合材料4,写一段“纪念碑解说词”,表达对革命先烈的敬意。

【教师活动】

教师选取几段学生写的解说词进行点评,强调:

纪念碑是为了纪念在革命斗争中牺牲的英雄;

它体现了对历史的尊重和对先烈的缅怀;

是新中国成立初期重要的精神象征。

总结知识点:

会议决定在天安门广场建立人民英雄纪念碑;

表达对革命先烈的崇敬和缅怀;

是新中国重要的纪念性建筑之一。

【设计意图】

通过写作活动,引导学生体会历史的情感价值,增强爱国情怀和历史责任感。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立

【教师活动】

材料5:

“中国人民政治协商会议的成功召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

相关史事补充:

“1954年全国人民代表大会召开后,政协不再代行全国人大职权,但作为统一战线组织继续存在,主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。”

——《中国历史·八年级下册》(人民教育出版社)

问题:

中国人民政治协商会议在新中国政治生活中发挥了哪些作用?它体现了怎样的政治制度?

【学生活动】

学生阅读材料5及相关史事,绘制“政协发展历程”时间轴,标注关键节点及其职能变化。

【教师活动】

教师点评学生时间轴,强调:

政协会议确立了多党合作和政治协商制度;

政协在人大召开后仍发挥重要作用;

中国共产党与民主党派实行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

总结知识点:

中国人民政治协商会议标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立;

政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政;

中国共产党与民主党派实行“十六字方针”。

【设计意图】

通过绘制时间轴,帮助学生梳理政协的发展脉络,理解我国政治制度的特点,培养历史时序意识和制度认知能力。

开国大典

开国大典

【教师活动】

材料1:

“1949年10月1日下午3点,毛泽东等国家领导人登上天安门城楼,首都30万军民齐集天安门广场,隆重举行开国典礼。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:开国大典

问题:

为什么选择在10月1日下午3点举行开国大典?你认为这个时间点有什么特殊意义?

【学生活动】

学生分组讨论并查阅资料,结合当时的历史背景,尝试分析时间选择的原因,如政治象征、国际影响、国内准备情况等。

【教师活动】

教师引导学生从以下几个方面进行分析:

政治象征:10月1日是新中国成立的象征性日期,具有划时代的意义。

国际影响:选择下午3点是为了让世界各国媒体能够及时报道,扩大国际影响力。

国内准备:经过几个月的筹备,各项准备工作在10月初基本完成。

总结知识点:

开国大典于1949年10月1日下午3点举行,标志着中华人民共和国正式成立。

毛泽东在天安门城楼上宣告新中国成立,并升起第一面五星红旗。

仪式包括升旗、礼炮、宣读政府公告等环节,具有庄严的政治意义。

【设计意图】

通过史料和图片引导学生思考开国大典的时间选择,激发学生探究历史事件背后的政治逻辑与象征意义,培养其历史思维能力和信息处理能力。

中央人民政府委员会第一次全体会议

【教师活动】

材料2:

“1949年10月1日下午,中央人民政府委员会在中南海举行第一次全体会议,宣布中央人民政府正式成立。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

问题:

中央人民政府委员会第一次会议的主要任务是什么?它对新中国的政权建设有何意义?

【学生活动】

学生阅读教材内容,结合材料,填写表格,梳理会议的主要决定和人事安排。

职务 人选

中央人民政府委员会秘书长 林伯渠

政务院总理兼外交部部长 周恩来

人民革命军事委员会主席 毛泽东

人民解放军总司令 朱德

【教师活动】

教师点评学生的表格填写情况,强调这次会议是新中国政权组织体系建立的重要标志。会议确立了国家最高领导机构及其组成人员,为新中国的治理奠定了基础。

总结知识点:

中央人民政府委员会第一次全体会议于1949年10月1日下午召开。

会议宣布中央人民政府正式成立,并任命了重要职务人选。

这次会议标志着新中国政权组织体系的初步建立。

【设计意图】

通过表格整理和问题引导,帮助学生掌握新中国初期政权结构的建立过程,提升其归纳整理和理解历史事件的能力。

盛大的阅兵仪式

【教师活动】

材料3:

“随后,盛大的阅兵仪式开始。朱德任检阅司令员,聂荣臻任阅兵总指挥。人民海军和陆军部队在《中国人民解放军进行曲》的乐曲声中,以整齐的步伐由东向西通过主席台;人民空军的飞机编队飞过天安门上空,接受检阅。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:中国人民解放军海军接受检阅

问题:

阅兵仪式展示了哪些军种?你认为这次阅兵对新中国的形象塑造有何作用?

【学生活动】

学生观看图片,结合材料,分组讨论阅兵展示的军种及象征意义,并用简短语言描述阅兵场景。

【教师活动】

教师引导学生认识到阅兵不仅是军事力量的展示,更是国家主权独立和民族自信的体现。通过阅兵,向世界展示了新中国军队的纪律性和战斗力。

总结知识点:

阅兵仪式展示了人民海军、陆军和空军。

阅兵体现了新中国军队的整齐划一和强大战斗力。

阅兵增强了全国人民的民族自豪感和国家认同感。

【设计意图】

通过图片观察和材料分析,让学生直观感受阅兵仪式的庄严与震撼,理解其在国家形象塑造中的重要作用,提升学生的图像解读能力和历史感知力。

群众游行与庆祝活动

【教师活动】

材料4:

“阅兵结束后,举行了盛大的群众游行。天安门广场成为欢乐的海洋,庆祝活动一直持续到晚上9点半。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:人民群众在天安门广场欢庆新中国的诞生

问题:

群众游行反映了人民群众怎样的情绪?你认为这种全民参与的庆祝活动对国家凝聚力有何影响?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料,描述游行场景,并尝试分析群众情绪与国家情感之间的联系。

【教师活动】

教师引导学生理解群众游行不仅是庆祝活动的一部分,更是人民对新政权的认同与支持的体现。这种全民参与增强了国家的凝聚力和向心力。

总结知识点:

群众游行展现了人民对新中国的喜悦与期待。

游行活动增强了国家的凝聚力和人民的归属感。

庆祝活动持续到晚上9点半,显示了人民的热情与国家庆典的隆重。

【设计意图】

通过图片与材料的结合,引导学生体会人民群众的情感表达,理解国家庆典的社会功能,培养学生的情感态度与价值观。

新中国的成立意义

【教师活动】

材料5:

“中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元。中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

问题:

“中国人从此站立起来了”这句话表达了什么含义?你认为新中国的成立对中国和世界分别意味着什么?

【学生活动】

学生分组讨论,结合中国近代史知识,分析新中国成立的历史意义,并尝试从中国和世界两个角度进行阐述。

【教师活动】

教师引导学生从以下角度进行深入分析:

对中国:结束了百年屈辱历史,实现了国家统一和民族独立。

对世界:壮大了世界和平民主和社会主义的力量,改变了国际格局。

总结知识点:

新中国的成立标志着中国进入了一个全新的历史阶段。

它结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治。

新中国成为独立自主的国家,中国人民实现了民族解放。

新中国的成立对世界和平与社会主义发展具有深远影响。

【设计意图】

通过问题引导和小组讨论,帮助学生从宏观角度理解新中国成立的历史地位,提升其综合分析能力和全球视野。

课后任务

【任务主题】走近新中国诞生的历史时刻

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的图片《中国人民政治协商会议第一届全体会议会场》和《开国大典》,结合课文内容,制作一份“历史瞬间”卡片,简要介绍这两张照片所反映的历史事件及其意义。

【进阶任务】(能力提升类)

以“我眼中的人民英雄纪念碑”为主题,查阅资料了解碑文内容和设计寓意,撰写一篇100字左右的解说词,模拟在课堂上进行讲解,体会对革命先烈的敬仰之情。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文课中学习的演讲稿写作技巧,尝试为“西藏和平解放”设计一段庆祝演讲;同时,在地图上标出西藏地理位置,分析其在我国边疆战略中的重要地位。

【设计意图】通过图文结合、语言表达与地理分析,帮助学生多角度理解新中国成立初期的重大历史事件,增强国家认同感和综合实践能力。

板书设计

一、中国人民政治协商会议

会议召开(1949年9月、北平)

主要内容与决定

意义与影响

二、开国大典

时间与主要人物

主要活动与象征意义

三、中华人民共和国成立的意义

开辟历史新纪元

实现民族独立

四、西藏和平解放

背景与过程(1951年)

结果与影响

教学反思

本节课内容以新中国成立的历史进程为主线,涵盖政治协商会议、开国大典和西藏和平解放三大事件,具有较强的时序性和象征意义。教学中采用讲授法与情境教学法相结合,借助图片、视频等多媒体资源增强学生历史现场感,激发学习兴趣。语言表达上注重情感渲染,尤其在讲述开国大典时增强了民族自豪感,但在讲解“人民民主专政”“民主集中制”等概念时略显抽象,部分学生理解存在困难。课堂互动较为充分,但时间控制需更精准,个别环节节奏偏紧,影响了学生思维的深入展开。今后应进一步优化问题设计,提升语言的生动性与逻辑性,强化学生对历史概念的理解与内化。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化