第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 教学设计

文档属性

| 名称 | 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 943.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 17:28:27 | ||

图片预览

文档简介

第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

教材分析

生成错误

学情分析

学生已经具备了新中国成立相关历史事件的初步认识,能够理解国家建设初期面临的困难和挑战。初中生处于具体形象思维向抽象逻辑思维过渡阶段,对直观、生动的内容更感兴趣,学习时需要结合图片、数据和具体事例增强理解力。本课的重点在于认识“一五计划”的背景、成就及其意义,难点在于理解工业化对国家发展的影响以及人民代表大会制度确立的过程,要求学生能结合图表和史实分析问题,形成对社会主义建设初期的整体认识。

教学目标

【唯物史观】通过分析新中国成立初期经济状况与“一五计划”实施背景,使学生理解经济发展水平对国家工业化道路选择的决定作用,初步树立生产力决定生产关系的历史唯物观点。

【时空观念】通过梳理1953—1957年间“一五计划”重点工业项目分布及成就,使学生掌握社会主义工业化建设的时间脉络与空间布局特征。

【史料实证】通过阅读图表数据、图片资料和相关史事,使学生学会从多类史料中提取有效信息,验证“我国开始改变工业落后面貌”的历史结论。

【历史解释】通过了解“一五计划”实施过程与人民代表大会制度确立的关联,使学生能够客观阐释工业化建设与民主政治发展的相互关系。

【家国情怀】通过感受新中国首批工业成就和人民当家作主的政治实践,激发学生的民族自豪感和为国家发展贡献力量的责任意识。

重点难点

重点:第一个五年计划的背景、第一个五年计划的成就、人民代表大会制度的确立

难点:第一个五年计划的意义、《中华人民共和国宪法》的性质、民主政治建设与经济建设的关系

课前任务

课前任务

新中国成立初期,经济基础薄弱,为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了第一个________计划。

第一个五年计划的基本任务是集中主要力量发展________,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。

第一个五年计划从________年开始执行,以苏联帮助兴建的156个项目为中心。

在第一个五年计划期间,鞍山钢铁公司________厂等三大工程建成投产。

1956年,中国第一辆解放牌汽车在________第一汽车制造厂生产出来。

1956年,中国第一架喷气式歼击机在________试制成功。

第一个五年计划期间,新建了宝成、鹰厦等铁路30余条,还修建了川藏、青藏、新藏公路,密切了祖国内地与________地区的联系。

到________年底,第一个五年计划绝大部分指标大幅度超额完成,我国开始改变工业落后的面貌。

随着经济建设的发展,1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开,通过了《中华人民共和国________》。

《中华人民共和国宪法》是我国第一部________类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

第一届全国人民代表大会选举毛泽东为中华人民共和国主席,决定________为国务院总理。

全国人民代表大会制度的确立,标志着我国根本政治制度的正式形成,为社会主义________政治建设奠定了基础。

参考答案

五年

重工业

1953

无缝钢管

长春

沈阳

边疆

1957

宪法

社会主义

周恩来

民主

课堂导入

【教师活动】教师用热情的语气引导学生:“同学们,我们今天要走进一个充满希望和奋斗的时代。那时候的新中国刚刚成立,百废待兴,全国人民都在为一个共同的目标努力——让国家强大起来。”

随后展示材料,引导学生观察和思考。

【展示材料】

▲ 图为1950年代宣传工业化的海报,展现了工人热火朝天建设国家的场景。

“为了建设强大的国家,我们必须首先发展重工业。没有钢铁、机械和能源,就没有现代国防,也没有人民的幸福生活。” ——《建国初期工业建设档案资料》

【提出问题】

同学们,看到这张图,你觉得当时的人们对工业化有什么样的期待?

如果你是那个时代的学生,你会想为国家的工业化做些什么?

【设计意图】通过图片与史料结合,激发学生对新中国工业化起步的兴趣,引导他们从情感和现实角度思考工业化的意义,为理解“一五计划”和人民代表大会制度的历史背景做好铺垫。

探究新知

第一个五年计划

一、第一个五年计划的背景

【教师活动】

材料1:

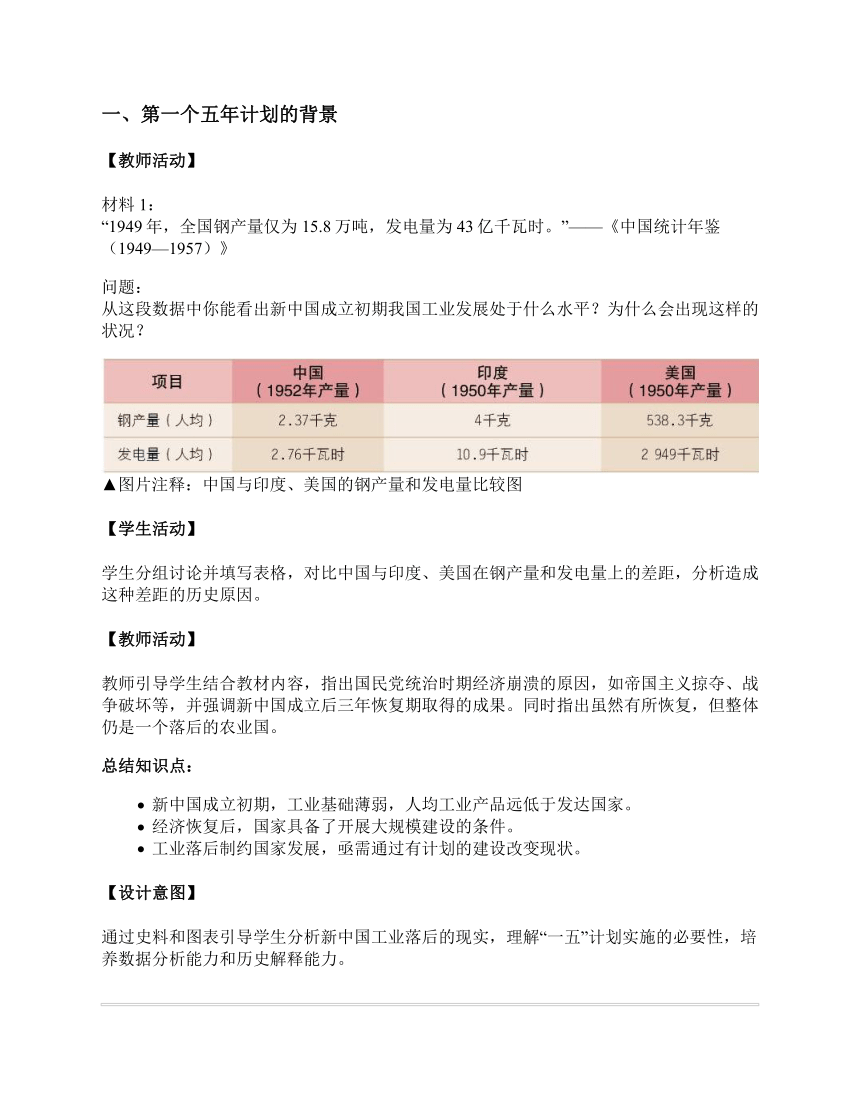

“1949年,全国钢产量仅为15.8万吨,发电量为43亿千瓦时。”——《中国统计年鉴(1949—1957)》

问题:

从这段数据中你能看出新中国成立初期我国工业发展处于什么水平?为什么会出现这样的状况?

▲图片注释:中国与印度、美国的钢产量和发电量比较图

【学生活动】

学生分组讨论并填写表格,对比中国与印度、美国在钢产量和发电量上的差距,分析造成这种差距的历史原因。

【教师活动】

教师引导学生结合教材内容,指出国民党统治时期经济崩溃的原因,如帝国主义掠夺、战争破坏等,并强调新中国成立后三年恢复期取得的成果。同时指出虽然有所恢复,但整体仍是一个落后的农业国。

总结知识点:

新中国成立初期,工业基础薄弱,人均工业产品远低于发达国家。

经济恢复后,国家具备了开展大规模建设的条件。

工业落后制约国家发展,亟需通过有计划的建设改变现状。

【设计意图】

通过史料和图表引导学生分析新中国工业落后的现实,理解“一五”计划实施的必要性,培养数据分析能力和历史解释能力。

二、第一个五年计划的基本任务

【教师活动】

材料2:

“第一个五年计划的核心任务是优先发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的基础。”——《中华人民共和国国民经济和社会发展第一个五年计划纲要》

问题:

为什么“一五”计划要优先发展重工业?这与当时国际形势有何关系?

【学生活动】

学生阅读材料,结合所学知识,小组讨论并列举优先发展重工业的理由,如国家安全、经济基础、技术积累等。

【教师活动】

教师补充冷战背景下美苏对峙的国际局势,说明重工业对国防的重要性,并结合教材内容讲解“一五”计划的四大基本任务。

总结知识点:

“一五”计划以发展重工业为核心任务。

同时兼顾交通、轻工、农业和人才培养。

目标是建立国家工业化和国防现代化的基础。

【设计意图】

通过史料引导学生理解“一五”计划的战略选择,提升学生的历史逻辑思维和综合分析能力。

三、第一个五年计划的主要成就

【教师活动】

材料3:

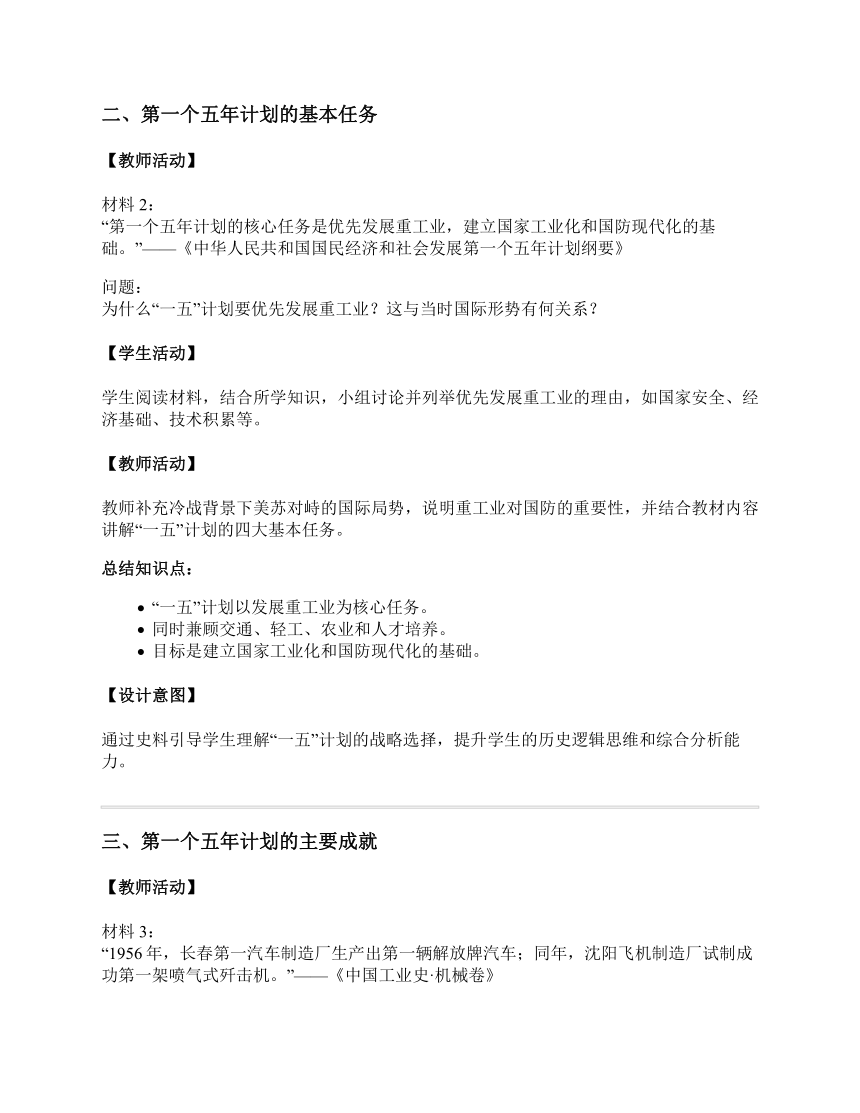

“1956年,长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车;同年,沈阳飞机制造厂试制成功第一架喷气式歼击机。”——《中国工业史·机械卷》

▲图片注释:长春一汽生产的第一批解放牌汽车

▲图片注释:中国制造的第一批喷气式歼击机

问题:

这些“第一”的出现说明了什么?它们对国家发展有何意义?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料,分组列举“一五”期间的其他“第一”,并归纳其共同特点,如技术突破、填补空白、自主制造等。

【教师活动】

教师引导学生总结“一五”计划期间在钢铁、机械、交通等方面的成就,强调这些成就标志着我国初步建立了现代工业体系,改变了工业落后面貌。

总结知识点:

“一五”期间建成多个重点项目,如鞍钢、一汽、沈飞等。

创造了多个“第一”,填补了国内空白。

建设了大量铁路、公路,改善了交通条件。

【设计意图】

通过图文结合的方式,激发学生兴趣,增强民族自豪感,同时训练学生归纳总结和信息提取能力。

四、第一个五年计划的意义

【教师活动】

材料4:

“到1957年底,‘一五’计划大部分指标超额完成,标志着我国开始向社会主义工业化迈进。”——《中国共产党简史》

问题:

“一五”计划的完成对中国社会产生了哪些深远影响?它如何改变了中国的命运?

【学生活动】

学生结合教材内容和前面所学,撰写一段小结,说明“一五”计划的历史意义,并尝试用关键词概括其影响。

【教师活动】

教师点评学生回答,强调“一五”计划奠定了我国工业化的基础,推动了社会主义制度的确立,提升了国家综合实力,是中国走向现代化的重要起点。

总结知识点:

“一五”计划的完成标志着我国开始改变工业落后面貌。

初步建立了独立的工业体系。

推动了社会主义制度的巩固和发展。

【设计意图】

通过总结性问题引导学生进行历史反思和价值判断,提升学生的综合历史素养和表达能力。

五、第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图

【教师活动】

材料5:

“‘一五’期间,全国共新建铁路30余条,包括宝成线、鹰厦线等,同时修建了川藏、青藏、新藏公路。”——《中国交通史》

▲图片注释:第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图

问题:

从地图上看,“一五”期间的工业项目和交通建设主要分布在哪些地区?为什么会选择这些地区?

【学生活动】

学生观察地图,结合材料,分析“一五”期间工业布局的特点,如东北、中部地区为主,西部也有公路建设等,并思考其背后的战略考量。

【教师活动】

教师引导学生理解工业布局与资源分布、国防安全、区域平衡发展的关系,强调“一五”计划在空间上的战略布局。

总结知识点:

工业项目集中在东北、华北等资源丰富地区。

交通建设连接内地与边疆,促进区域联系。

布局体现国家战略需求,如资源利用、国防安全。

【设计意图】

通过地图分析,培养学生空间认知能力和综合地理历史思维,理解国家发展战略的全局性与科学性。

人民代表大会制度的确立

人民代表大会制度的确立

【教师活动】

材料1:

“1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。大会通过了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:人民代表步入第一届全国人民代表大会第一次会议会场

问题:

为什么说第一届全国人民代表大会的召开标志着人民代表大会制度的确立?它在新中国民主政治建设中具有怎样的意义?

【学生活动】

学生分组阅读材料1和教材相关内容,结合图片观察人民代表参加会议的情景,思考并讨论以下问题:

第一届全国人大会议是在什么背景下召开的?

它通过了哪一部重要法律文件?

这次会议确立了什么样的国家制度?

每组派代表发言,其他组补充或质疑。

【教师活动】

教师引导学生分析第一届全国人大会议的历史背景、会议成果及其深远影响:

背景:新中国成立后,随着经济建设的发展,民主政治建设也逐步推进。全国范围内进行了基层普选,为召开全国人民代表大会奠定了群众基础。

成果:会议通过了《中华人民共和国宪法》,选举产生了国家领导人,正式确立了人民代表大会制度。

意义:这是中国历史上首次由全体人民参与选举产生的最高国家权力机关,标志着我国根本政治制度的确立,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

总结知识点:

第一届全国人大会议于1954年召开,通过了《中华人民共和国宪法》

宪法是我国第一部社会主义类型的宪法,体现了人民当家作主的原则

会议确立了人民代表大会制度,这是我国的根本政治制度

人民代表大会制度为社会主义民主政治建设奠定了制度基础

【设计意图】

通过史料阅读与图片观察,引导学生理解第一届全国人大会议的历史地位和制度意义,培养学生从历史材料中提取信息、分析问题的能力,增强对我国民主政治制度的认识和认同。

相关史事:第一次全体人民参加的普选

【教师活动】

材料2:

“1953年12月,新中国进行了全国规模的基层选举,选举地区的人口为5.7亿。全国各地共选出500多万名基层人大代表。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:《中华人民共和国宪法》精装本封面和表决票样

问题:

这次基层选举为什么被称为“中国历史上第一次全体人民参加的空前规模的普选”?它对第一届全国人大会议的召开有何作用?

【学生活动】

学生阅读材料2,结合图片观察当时的选举票样,思考并回答问题。教师可引导学生联系现实中的选举制度,进行类比分析。

【教师活动】

教师点评学生的回答,强调这次普选的广泛性和历史性:

广泛性:覆盖人口达5.7亿,选出500多万名基层人大代表,是前所未有的全民参与

代表性:许多工业、农业和其他领域的优秀人才被选为代表,体现了广泛的代表性

作用:为第一届全国人大会议的召开提供了组织基础和群众基础,确保了会议的合法性和权威性

总结知识点:

1953年底至1954年初,全国进行了第一次大规模基层选举

选举覆盖人口广,代表来源多样,具有广泛的群众基础

这次选举为第一届全国人大会议的召开创造了条件

普选过程庄严隆重,体现了人民当家作主的精神

【设计意图】

通过分析普选的历史资料和图片,帮助学生理解人民代表大会制度建立的群众基础和制度准备,提升学生的历史理解能力和公民意识。

大会选举国家领导人

【教师活动】

材料3:

“大会选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为第一届全国人大常委会委员长;决定周恩来为国务院总理。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

问题:

第一届全国人大会议为何要选举国家领导人?这些领导人的产生方式说明了什么?

【学生活动】

学生阅读材料3,结合前文内容,思考并回答问题。教师可引导学生比较现代国家领导人的产生方式,理解人民代表大会制度的延续性与变化。

【教师活动】

教师点评学生回答,指出第一届全国人大会议选举国家领导人的制度意义:

制度安排:根据宪法规定,全国人大有权选举国家主席、副主席等重要职务,体现了人民当家作主的原则

合法性基础:这些领导人由全国人民代表大会选举产生,具有高度的政治合法性和代表性

制度示范:这一做法为后来的国家领导体制提供了制度范本,奠定了人民代表大会制度的运行机制

总结知识点:

第一届全国人大会议选举产生了毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来等国家领导人

领导人由全国人民代表大会选举产生,体现了人民民主原则

这些选举结果为新中国的政治体制运行提供了制度保障

【设计意图】

通过分析国家领导人的选举过程,帮助学生理解人民代表大会制度如何具体运作,增强对我国政治制度的理解和认同,培养历史思维能力。

人民代表大会制度的意义

【教师活动】

材料4:

“全国人民代表大会的召开,标志着人民代表大会制度的确立。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

问题:

你认为“根本政治制度”指的是什么?人民代表大会制度为什么能成为我国的根本政治制度?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合前面所学内容,尝试用自己的语言解释“根本政治制度”的含义,并列举人民代表大会制度的特点和作用。

【教师活动】

教师点评学生回答,系统讲解人民代表大会制度的地位和作用:

根本性:人民代表大会制度是我国政治体制的核心,决定了国家权力的归属和运行方式

民主性:通过人民选举产生代表,代表人民行使国家权力,体现了人民当家作主

制度性:它为国家治理提供了制度框架,保障了国家政治生活的有序运行

奠基性:为社会主义民主政治建设提供了制度基础,推动了国家治理体系现代化

总结知识点:

人民代表大会制度是我国的根本政治制度

它体现了人民当家作主的原则

它为社会主义民主政治建设奠定了制度基础

它保障了国家政治生活的有序运行和长期稳定

【设计意图】

通过引导学生理解“根本政治制度”的内涵,帮助学生从宏观上把握人民代表大会制度在我国政治体系中的地位和作用,提升其政治认同和制度自信,培养综合分析能力。

课后任务

【任务主题】探究“一五计划”与新中国工业化起步

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的“中国与印度、美国的钢产量和发电量比较图”,结合文字内容,制作一张对比表格,列出1950年代初中国与印度、美国在钢产量和发电量方面的人均数据差异,并简要分析我国为何要优先发展重工业。

【进阶任务】(能力提升类)

选取“第一个五年计划”期间建成的三个代表性项目(如鞍山钢铁公司、长春第一汽车制造厂、武汉长江大桥),查阅相关资料,绘制一幅“一五计划工业成就地图”,标注项目位置及简要介绍,理解其对国家工业化和交通发展的意义。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文和艺术学科,以“我心中的第一辆解放牌汽车”为主题,撰写一篇短文并配以插画,表达你对新中国工业成就的感受与想象,体现历史与文学、美术的融合。

【设计意图】通过图表分析、地图绘制与跨学科创作,帮助学生深入理解“一五计划”的实施背景、成果及其对中国工业化的重要意义,培养数据分析、空间认知和综合表达能力。

板书设计

第一个五年计划与人民代表大会制度

一、第一个五年计划

背景:经济落后,工业基础薄弱

基本任务:发展重工业、交通农业、培养人才

主要成就:鞍钢、长春一汽、沈飞等

完成时间:1953—1957年

二、人民代表大会制度的确立

第一届全国人大召开:1954年

《中华人民共和国宪法》通过

民主政治建设的重要成果

教学反思

本节课内容以“一五计划”和“人民代表大会制度的确立”为主线,重在引导学生理解新中国初期工业化建设和民主政治建设的成就。教学中采用讲授法与情境教学法相结合,通过图片、数据对比和史事材料激发学生兴趣,增强历史感知。语言表达上注重逻辑清晰、层次分明,结合设问引导学生思考。优点在于史料丰富、课堂节奏把控较好,但部分学生对“重工业优先发展”的历史背景理解仍显表面,互动深度有待加强。今后应进一步优化问题设计,提升学生的参与度与思辨能力。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

教材分析

生成错误

学情分析

学生已经具备了新中国成立相关历史事件的初步认识,能够理解国家建设初期面临的困难和挑战。初中生处于具体形象思维向抽象逻辑思维过渡阶段,对直观、生动的内容更感兴趣,学习时需要结合图片、数据和具体事例增强理解力。本课的重点在于认识“一五计划”的背景、成就及其意义,难点在于理解工业化对国家发展的影响以及人民代表大会制度确立的过程,要求学生能结合图表和史实分析问题,形成对社会主义建设初期的整体认识。

教学目标

【唯物史观】通过分析新中国成立初期经济状况与“一五计划”实施背景,使学生理解经济发展水平对国家工业化道路选择的决定作用,初步树立生产力决定生产关系的历史唯物观点。

【时空观念】通过梳理1953—1957年间“一五计划”重点工业项目分布及成就,使学生掌握社会主义工业化建设的时间脉络与空间布局特征。

【史料实证】通过阅读图表数据、图片资料和相关史事,使学生学会从多类史料中提取有效信息,验证“我国开始改变工业落后面貌”的历史结论。

【历史解释】通过了解“一五计划”实施过程与人民代表大会制度确立的关联,使学生能够客观阐释工业化建设与民主政治发展的相互关系。

【家国情怀】通过感受新中国首批工业成就和人民当家作主的政治实践,激发学生的民族自豪感和为国家发展贡献力量的责任意识。

重点难点

重点:第一个五年计划的背景、第一个五年计划的成就、人民代表大会制度的确立

难点:第一个五年计划的意义、《中华人民共和国宪法》的性质、民主政治建设与经济建设的关系

课前任务

课前任务

新中国成立初期,经济基础薄弱,为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了第一个________计划。

第一个五年计划的基本任务是集中主要力量发展________,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。

第一个五年计划从________年开始执行,以苏联帮助兴建的156个项目为中心。

在第一个五年计划期间,鞍山钢铁公司________厂等三大工程建成投产。

1956年,中国第一辆解放牌汽车在________第一汽车制造厂生产出来。

1956年,中国第一架喷气式歼击机在________试制成功。

第一个五年计划期间,新建了宝成、鹰厦等铁路30余条,还修建了川藏、青藏、新藏公路,密切了祖国内地与________地区的联系。

到________年底,第一个五年计划绝大部分指标大幅度超额完成,我国开始改变工业落后的面貌。

随着经济建设的发展,1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开,通过了《中华人民共和国________》。

《中华人民共和国宪法》是我国第一部________类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

第一届全国人民代表大会选举毛泽东为中华人民共和国主席,决定________为国务院总理。

全国人民代表大会制度的确立,标志着我国根本政治制度的正式形成,为社会主义________政治建设奠定了基础。

参考答案

五年

重工业

1953

无缝钢管

长春

沈阳

边疆

1957

宪法

社会主义

周恩来

民主

课堂导入

【教师活动】教师用热情的语气引导学生:“同学们,我们今天要走进一个充满希望和奋斗的时代。那时候的新中国刚刚成立,百废待兴,全国人民都在为一个共同的目标努力——让国家强大起来。”

随后展示材料,引导学生观察和思考。

【展示材料】

▲ 图为1950年代宣传工业化的海报,展现了工人热火朝天建设国家的场景。

“为了建设强大的国家,我们必须首先发展重工业。没有钢铁、机械和能源,就没有现代国防,也没有人民的幸福生活。” ——《建国初期工业建设档案资料》

【提出问题】

同学们,看到这张图,你觉得当时的人们对工业化有什么样的期待?

如果你是那个时代的学生,你会想为国家的工业化做些什么?

【设计意图】通过图片与史料结合,激发学生对新中国工业化起步的兴趣,引导他们从情感和现实角度思考工业化的意义,为理解“一五计划”和人民代表大会制度的历史背景做好铺垫。

探究新知

第一个五年计划

一、第一个五年计划的背景

【教师活动】

材料1:

“1949年,全国钢产量仅为15.8万吨,发电量为43亿千瓦时。”——《中国统计年鉴(1949—1957)》

问题:

从这段数据中你能看出新中国成立初期我国工业发展处于什么水平?为什么会出现这样的状况?

▲图片注释:中国与印度、美国的钢产量和发电量比较图

【学生活动】

学生分组讨论并填写表格,对比中国与印度、美国在钢产量和发电量上的差距,分析造成这种差距的历史原因。

【教师活动】

教师引导学生结合教材内容,指出国民党统治时期经济崩溃的原因,如帝国主义掠夺、战争破坏等,并强调新中国成立后三年恢复期取得的成果。同时指出虽然有所恢复,但整体仍是一个落后的农业国。

总结知识点:

新中国成立初期,工业基础薄弱,人均工业产品远低于发达国家。

经济恢复后,国家具备了开展大规模建设的条件。

工业落后制约国家发展,亟需通过有计划的建设改变现状。

【设计意图】

通过史料和图表引导学生分析新中国工业落后的现实,理解“一五”计划实施的必要性,培养数据分析能力和历史解释能力。

二、第一个五年计划的基本任务

【教师活动】

材料2:

“第一个五年计划的核心任务是优先发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的基础。”——《中华人民共和国国民经济和社会发展第一个五年计划纲要》

问题:

为什么“一五”计划要优先发展重工业?这与当时国际形势有何关系?

【学生活动】

学生阅读材料,结合所学知识,小组讨论并列举优先发展重工业的理由,如国家安全、经济基础、技术积累等。

【教师活动】

教师补充冷战背景下美苏对峙的国际局势,说明重工业对国防的重要性,并结合教材内容讲解“一五”计划的四大基本任务。

总结知识点:

“一五”计划以发展重工业为核心任务。

同时兼顾交通、轻工、农业和人才培养。

目标是建立国家工业化和国防现代化的基础。

【设计意图】

通过史料引导学生理解“一五”计划的战略选择,提升学生的历史逻辑思维和综合分析能力。

三、第一个五年计划的主要成就

【教师活动】

材料3:

“1956年,长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车;同年,沈阳飞机制造厂试制成功第一架喷气式歼击机。”——《中国工业史·机械卷》

▲图片注释:长春一汽生产的第一批解放牌汽车

▲图片注释:中国制造的第一批喷气式歼击机

问题:

这些“第一”的出现说明了什么?它们对国家发展有何意义?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料,分组列举“一五”期间的其他“第一”,并归纳其共同特点,如技术突破、填补空白、自主制造等。

【教师活动】

教师引导学生总结“一五”计划期间在钢铁、机械、交通等方面的成就,强调这些成就标志着我国初步建立了现代工业体系,改变了工业落后面貌。

总结知识点:

“一五”期间建成多个重点项目,如鞍钢、一汽、沈飞等。

创造了多个“第一”,填补了国内空白。

建设了大量铁路、公路,改善了交通条件。

【设计意图】

通过图文结合的方式,激发学生兴趣,增强民族自豪感,同时训练学生归纳总结和信息提取能力。

四、第一个五年计划的意义

【教师活动】

材料4:

“到1957年底,‘一五’计划大部分指标超额完成,标志着我国开始向社会主义工业化迈进。”——《中国共产党简史》

问题:

“一五”计划的完成对中国社会产生了哪些深远影响?它如何改变了中国的命运?

【学生活动】

学生结合教材内容和前面所学,撰写一段小结,说明“一五”计划的历史意义,并尝试用关键词概括其影响。

【教师活动】

教师点评学生回答,强调“一五”计划奠定了我国工业化的基础,推动了社会主义制度的确立,提升了国家综合实力,是中国走向现代化的重要起点。

总结知识点:

“一五”计划的完成标志着我国开始改变工业落后面貌。

初步建立了独立的工业体系。

推动了社会主义制度的巩固和发展。

【设计意图】

通过总结性问题引导学生进行历史反思和价值判断,提升学生的综合历史素养和表达能力。

五、第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图

【教师活动】

材料5:

“‘一五’期间,全国共新建铁路30余条,包括宝成线、鹰厦线等,同时修建了川藏、青藏、新藏公路。”——《中国交通史》

▲图片注释:第一个五年计划期间工业交通建设主要成就分布示意图

问题:

从地图上看,“一五”期间的工业项目和交通建设主要分布在哪些地区?为什么会选择这些地区?

【学生活动】

学生观察地图,结合材料,分析“一五”期间工业布局的特点,如东北、中部地区为主,西部也有公路建设等,并思考其背后的战略考量。

【教师活动】

教师引导学生理解工业布局与资源分布、国防安全、区域平衡发展的关系,强调“一五”计划在空间上的战略布局。

总结知识点:

工业项目集中在东北、华北等资源丰富地区。

交通建设连接内地与边疆,促进区域联系。

布局体现国家战略需求,如资源利用、国防安全。

【设计意图】

通过地图分析,培养学生空间认知能力和综合地理历史思维,理解国家发展战略的全局性与科学性。

人民代表大会制度的确立

人民代表大会制度的确立

【教师活动】

材料1:

“1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。大会通过了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:人民代表步入第一届全国人民代表大会第一次会议会场

问题:

为什么说第一届全国人民代表大会的召开标志着人民代表大会制度的确立?它在新中国民主政治建设中具有怎样的意义?

【学生活动】

学生分组阅读材料1和教材相关内容,结合图片观察人民代表参加会议的情景,思考并讨论以下问题:

第一届全国人大会议是在什么背景下召开的?

它通过了哪一部重要法律文件?

这次会议确立了什么样的国家制度?

每组派代表发言,其他组补充或质疑。

【教师活动】

教师引导学生分析第一届全国人大会议的历史背景、会议成果及其深远影响:

背景:新中国成立后,随着经济建设的发展,民主政治建设也逐步推进。全国范围内进行了基层普选,为召开全国人民代表大会奠定了群众基础。

成果:会议通过了《中华人民共和国宪法》,选举产生了国家领导人,正式确立了人民代表大会制度。

意义:这是中国历史上首次由全体人民参与选举产生的最高国家权力机关,标志着我国根本政治制度的确立,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

总结知识点:

第一届全国人大会议于1954年召开,通过了《中华人民共和国宪法》

宪法是我国第一部社会主义类型的宪法,体现了人民当家作主的原则

会议确立了人民代表大会制度,这是我国的根本政治制度

人民代表大会制度为社会主义民主政治建设奠定了制度基础

【设计意图】

通过史料阅读与图片观察,引导学生理解第一届全国人大会议的历史地位和制度意义,培养学生从历史材料中提取信息、分析问题的能力,增强对我国民主政治制度的认识和认同。

相关史事:第一次全体人民参加的普选

【教师活动】

材料2:

“1953年12月,新中国进行了全国规模的基层选举,选举地区的人口为5.7亿。全国各地共选出500多万名基层人大代表。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:《中华人民共和国宪法》精装本封面和表决票样

问题:

这次基层选举为什么被称为“中国历史上第一次全体人民参加的空前规模的普选”?它对第一届全国人大会议的召开有何作用?

【学生活动】

学生阅读材料2,结合图片观察当时的选举票样,思考并回答问题。教师可引导学生联系现实中的选举制度,进行类比分析。

【教师活动】

教师点评学生的回答,强调这次普选的广泛性和历史性:

广泛性:覆盖人口达5.7亿,选出500多万名基层人大代表,是前所未有的全民参与

代表性:许多工业、农业和其他领域的优秀人才被选为代表,体现了广泛的代表性

作用:为第一届全国人大会议的召开提供了组织基础和群众基础,确保了会议的合法性和权威性

总结知识点:

1953年底至1954年初,全国进行了第一次大规模基层选举

选举覆盖人口广,代表来源多样,具有广泛的群众基础

这次选举为第一届全国人大会议的召开创造了条件

普选过程庄严隆重,体现了人民当家作主的精神

【设计意图】

通过分析普选的历史资料和图片,帮助学生理解人民代表大会制度建立的群众基础和制度准备,提升学生的历史理解能力和公民意识。

大会选举国家领导人

【教师活动】

材料3:

“大会选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为第一届全国人大常委会委员长;决定周恩来为国务院总理。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

问题:

第一届全国人大会议为何要选举国家领导人?这些领导人的产生方式说明了什么?

【学生活动】

学生阅读材料3,结合前文内容,思考并回答问题。教师可引导学生比较现代国家领导人的产生方式,理解人民代表大会制度的延续性与变化。

【教师活动】

教师点评学生回答,指出第一届全国人大会议选举国家领导人的制度意义:

制度安排:根据宪法规定,全国人大有权选举国家主席、副主席等重要职务,体现了人民当家作主的原则

合法性基础:这些领导人由全国人民代表大会选举产生,具有高度的政治合法性和代表性

制度示范:这一做法为后来的国家领导体制提供了制度范本,奠定了人民代表大会制度的运行机制

总结知识点:

第一届全国人大会议选举产生了毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来等国家领导人

领导人由全国人民代表大会选举产生,体现了人民民主原则

这些选举结果为新中国的政治体制运行提供了制度保障

【设计意图】

通过分析国家领导人的选举过程,帮助学生理解人民代表大会制度如何具体运作,增强对我国政治制度的理解和认同,培养历史思维能力。

人民代表大会制度的意义

【教师活动】

材料4:

“全国人民代表大会的召开,标志着人民代表大会制度的确立。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。”

——《中国历史》八年级下册(人教版)

问题:

你认为“根本政治制度”指的是什么?人民代表大会制度为什么能成为我国的根本政治制度?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合前面所学内容,尝试用自己的语言解释“根本政治制度”的含义,并列举人民代表大会制度的特点和作用。

【教师活动】

教师点评学生回答,系统讲解人民代表大会制度的地位和作用:

根本性:人民代表大会制度是我国政治体制的核心,决定了国家权力的归属和运行方式

民主性:通过人民选举产生代表,代表人民行使国家权力,体现了人民当家作主

制度性:它为国家治理提供了制度框架,保障了国家政治生活的有序运行

奠基性:为社会主义民主政治建设提供了制度基础,推动了国家治理体系现代化

总结知识点:

人民代表大会制度是我国的根本政治制度

它体现了人民当家作主的原则

它为社会主义民主政治建设奠定了制度基础

它保障了国家政治生活的有序运行和长期稳定

【设计意图】

通过引导学生理解“根本政治制度”的内涵,帮助学生从宏观上把握人民代表大会制度在我国政治体系中的地位和作用,提升其政治认同和制度自信,培养综合分析能力。

课后任务

【任务主题】探究“一五计划”与新中国工业化起步

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的“中国与印度、美国的钢产量和发电量比较图”,结合文字内容,制作一张对比表格,列出1950年代初中国与印度、美国在钢产量和发电量方面的人均数据差异,并简要分析我国为何要优先发展重工业。

【进阶任务】(能力提升类)

选取“第一个五年计划”期间建成的三个代表性项目(如鞍山钢铁公司、长春第一汽车制造厂、武汉长江大桥),查阅相关资料,绘制一幅“一五计划工业成就地图”,标注项目位置及简要介绍,理解其对国家工业化和交通发展的意义。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文和艺术学科,以“我心中的第一辆解放牌汽车”为主题,撰写一篇短文并配以插画,表达你对新中国工业成就的感受与想象,体现历史与文学、美术的融合。

【设计意图】通过图表分析、地图绘制与跨学科创作,帮助学生深入理解“一五计划”的实施背景、成果及其对中国工业化的重要意义,培养数据分析、空间认知和综合表达能力。

板书设计

第一个五年计划与人民代表大会制度

一、第一个五年计划

背景:经济落后,工业基础薄弱

基本任务:发展重工业、交通农业、培养人才

主要成就:鞍钢、长春一汽、沈飞等

完成时间:1953—1957年

二、人民代表大会制度的确立

第一届全国人大召开:1954年

《中华人民共和国宪法》通过

民主政治建设的重要成果

教学反思

本节课内容以“一五计划”和“人民代表大会制度的确立”为主线,重在引导学生理解新中国初期工业化建设和民主政治建设的成就。教学中采用讲授法与情境教学法相结合,通过图片、数据对比和史事材料激发学生兴趣,增强历史感知。语言表达上注重逻辑清晰、层次分明,结合设问引导学生思考。优点在于史料丰富、课堂节奏把控较好,但部分学生对“重工业优先发展”的历史背景理解仍显表面,互动深度有待加强。今后应进一步优化问题设计,提升学生的参与度与思辨能力。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化