第9课 对外开放 教学设计

图片预览

文档简介

第9课 对外开放

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第9课 对外开放

教材分析

本课内容涉及改革开放初期至21世纪初,主要讲述了我国从设立经济特区到形成全方位对外开放格局,以及加入世界贸易组织的历程。本课上承《伟大的历史转折》,下启《建设中国特色社会主义》,在教材体系中具有承前启后的重要意义。通过学习经济特区的建立、对外开放格局的形成和中国加入世贸组织等史实,学生可以直观感受到改革开放对国家发展的深远影响;教材通过深圳和浦东的发展对比图,帮助学生理解政策实施带来的巨大变化,增强改革开放自信;同时,为后续学习中国特色社会主义理论的发展奠定现实基础,有助于学生从历史视角认识国家发展与全球融合的关系。

学情分析

学生已经学习过改革开放的基本背景,对我国经济发展有一定的感性认识。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对直观、生动的图片和具体案例更感兴趣,学习时需要借助实例和地图来加深理解。本课的重点在于了解经济特区的设立及其作用,难点是理解对外开放格局的形成过程及加入世贸组织的意义,要求学生能够结合图片、地图和史事材料,分析对外开放政策带来的变化,培养从历史资料中提取信息的能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析经济特区建立和对外开放进程的史料,使学生理解改革开放是推动我国经济社会发展的重要动力,认识政策调整与社会发展的辩证关系。

【时空观念】通过观察沿海地区对外开放示意图和深圳、浦东发展对比图,使学生掌握对外开放由点到面、逐步推进的空间布局和时间脉络。

【史料实证】通过解读图片、文字和数据等多样化史料,使学生学会从历史材料中提取有效信息,论证对外开放政策实施的效果与意义。

【历史解释】通过对经济特区建设和加入世界贸易组织的学习,使学生能够客观解释改革开放对中国现代化进程的深远影响。

【家国情怀】通过了解深圳、浦东等地的快速发展,使学生增强对国家改革开放成就的认同感和民族自豪感,激发投身国家建设的责任意识。

重点难点

重点:经济特区的设立、对外开放格局的形成、加入世界贸易组织

难点:经济特区的作用与意义、对外开放的层次推进、加入世贸组织的影响

课堂导入

【教师活动】教师展示图片并引导学生观察,讲述一个小故事引入主题,激发学生兴趣。

【展示材料】

▲图片注释:深圳经济特区早期建设场景(如教材中存在类似图片)

“1980年,深圳还只是一个边陲小镇,短短几年后,这里高楼林立、工厂遍地,成为中国对外开放的窗口。” ——《中国改革开放史》

【提出问题】

同学们,你们知道为什么国家要选择深圳这样的小地方来搞经济特区吗?

如果你是当时的决策者,你会怎么规划这个地方的发展?

【设计意图】通过图片与真实史料结合,帮助学生直观感受改革开放初期的变化,激发他们对“对外开放”历史背景和战略意义的思考,为理解我国对外开放格局的形成奠定基础。

探究新知

经济特区的建立

经济特区的建立

【教师活动】

材料1:

“1980年,中央决定在广东、福建两省兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区,实行特殊的经济政策和经济管理体制。”

——《中国历史》八年级下册(人民教育出版社)

▲图片注释:改革开放前的深圳

问题:

为什么中央选择在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区?这些地方有哪些共同的地理或历史特点?

【学生活动】

学生分组讨论,结合中国地图和教材内容,分析这四个城市的位置优势,如靠近港澳、华侨众多、对外交通便利等,并尝试归纳设立经济特区的战略意图。

【教师活动】

教师引导学生观察图片中改革开放前的深圳景象,对比现实中的深圳发展情况,指出经济特区设立初期的起点较低,但具有巨大的发展潜力。结合材料1,讲解经济特区的设立背景是十一届三中全会后国家开始对外开放的重要举措,目的是通过特殊政策吸引外资、引进技术和管理经验。

总结知识点:

1980年设立的经济特区包括深圳、珠海、汕头、厦门。

经济特区实行特殊的经济政策和管理体制。

设立经济特区是对外开放的重要步骤,旨在推动经济发展和体制改革。

【设计意图】

通过史料与图片的结合,引导学生从地理位置、历史背景等方面理解经济特区设立的原因,培养学生的历史分析能力和综合思维能力,同时激发学生对改革开放政策的兴趣与认同。

深圳的发展与影响

【教师活动】

材料2:

“深圳本来只是一个贫穷落后的边陲小镇。建立经济特区后,以‘时间就是金钱,效率就是生命’的精神和‘三天一层楼’的建设速度,几年时间就发展成为一个现代化大都市。”

——《中国历史》八年级下册(人民教育出版社)

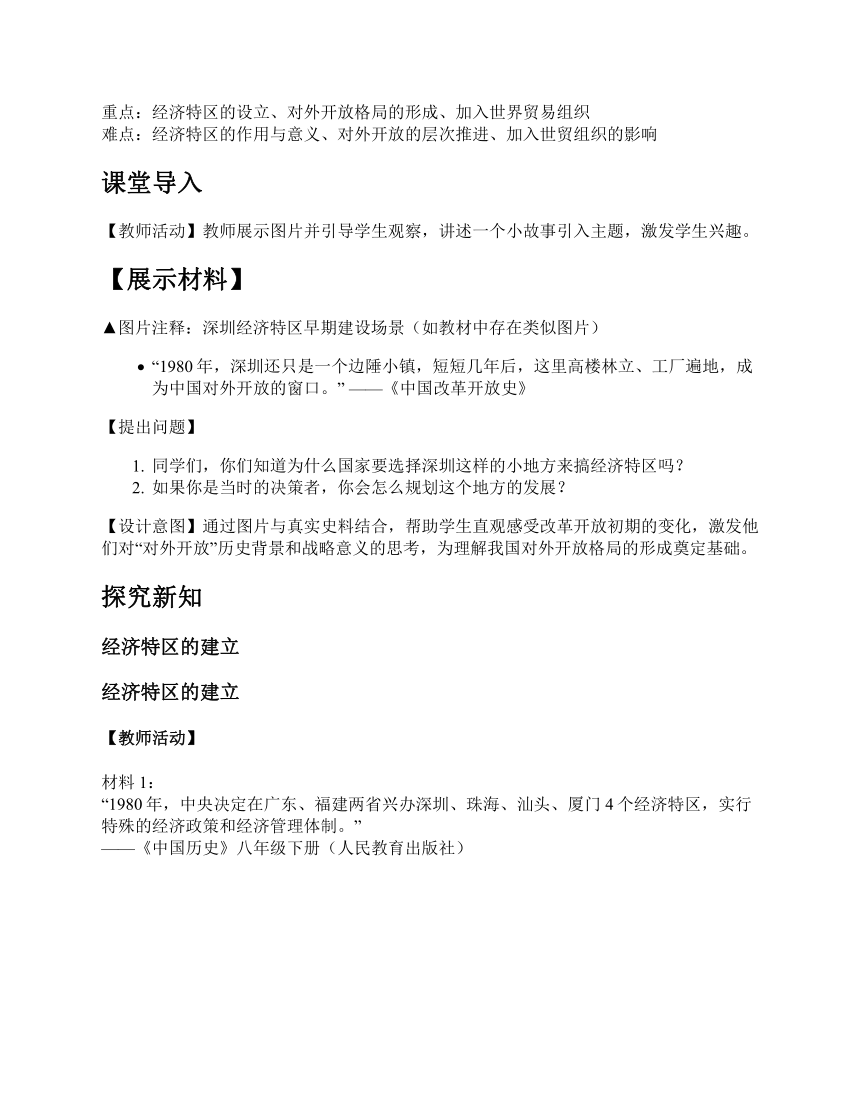

▲图片注释:现在的深圳

问题:

深圳为什么能迅速发展成为现代化城市?你认为哪些因素促成了它的快速发展?

【学生活动】

学生观看图片并阅读材料,结合小组讨论,列举深圳发展的关键因素,如政策支持、高效的建设理念、吸引外资等,并尝试用“时间就是金钱”等口号说明当时的社会氛围。

【教师活动】

教师点评学生的回答,强调深圳作为经济特区的“窗口”作用,不仅体现在经济发展上,也体现在制度创新和社会活力方面。结合图片展示深圳从边陲小镇到现代化城市的巨大变化,帮助学生直观感受改革开放带来的成果。

总结知识点:

深圳是经济特区中最成功的代表。

深圳的发展体现了改革开放政策的成效。

深圳的建设精神体现了高效、务实的时代特征。

【设计意图】

通过具体案例分析深圳的发展,引导学生理解经济特区的实际成效,提升学生的历史解释能力和时空观念,增强对改革开放政策的理解与认同。

邓小平的肯定与经济特区的意义

【教师活动】

材料3:

“1984年,邓小平视察深圳后,欣然题词:‘深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的。’”

——《中国历史》八年级下册(人民教育出版社)

▲图片注释:邓小平为深圳经济特区题词

问题:

邓小平为什么要在视察深圳后题词?这说明了什么?经济特区的设立对中国整体发展有何意义?

【学生活动】

学生结合材料和图片,思考邓小平题词背后的政治意义,讨论经济特区对全国改革开放的示范作用,并尝试从经济、社会、政治等角度分析其影响。

【教师活动】

教师引导学生理解邓小平题词不仅是对深圳发展的肯定,更是对整个改革开放政策的坚定支持。结合材料3和图片,说明经济特区在引进外资、技术、管理经验等方面的积极作用,以及其对国内改革的推动作用。

总结知识点:

邓小平的题词肯定了经济特区政策的正确性。

经济特区推动了中国对外经济交流和社会主义现代化建设。

经济特区成为改革开放的试验田和示范窗口。

【设计意图】

通过分析邓小平题词的历史背景和意义,引导学生理解经济特区在中国改革开放进程中的战略地位,培养学生的家国情怀和历史责任感,提升其历史解释与价值判断能力。

对外开放格局的形成

沿海城市的开放

【教师活动】

材料1:

“1984年,中国决定进一步扩大对外开放,选择了14个沿海城市作为新的开放窗口。这些城市包括大连、天津、青岛、上海、福州、广州等,它们具有良好的港口条件和工业基础。”

——《中国改革开放史》(初中版)

▲图片注释:沿海地区对外开放示意图

问题:为什么国家在1984年选择这14个沿海城市作为开放的重点?这些城市有哪些共同特点?

【学生活动】

学生分组讨论,结合地图和材料分析这些沿海城市在地理位置、交通条件、工业基础等方面的优势,并尝试归纳国家选择它们的原因。

【教师活动】

教师引导学生从以下几个方面进行分析:

地理位置:多为沿海港口城市,便于对外贸易;

交通条件:拥有良好的海运和陆路交通网络;

工业基础:已有一定的工业发展基础,适合引进外资和技术;

政策支持:国家给予税收优惠、简化审批程序等政策扶持。

总结知识点:

1984年我国进一步开放了14个沿海城市;

这些城市具备良好的港口、交通和工业基础;

国家通过政策支持推动这些城市成为对外开放的前沿。

【设计意图】

通过史料与地图结合,引导学生从地理、经济、政策等多角度分析问题,培养综合思维能力,理解国家对外开放战略的初步布局。

沿海经济开放区的设立

【教师活动】

材料2:

“1985年起,中国政府将长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区划为沿海经济开放区,鼓励外资进入,推动区域经济发展。”

——《中国历史·八年级下册》(人教版)

问题:为什么国家会选择这三个三角地区作为首批沿海经济开放区?它们对全国经济发展有何意义?

【学生活动】

学生查阅地图,结合材料分析三个三角地区的地理优势、资源分布和经济潜力,并尝试绘制简易示意图展示其位置和产业特点。

【教师活动】

教师点评学生的图示和分析,指出:

长江三角洲:以上海为中心,连接江苏、浙江,是中国经济最发达的区域之一;

珠江三角洲:靠近港澳,便于吸引外资,发展出口加工业;

闽南三角地区:临近台湾,有利于两岸经济交流。

总结知识点:

1985年设立长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区为沿海经济开放区;

这些区域具有优越的地理位置和经济基础;

开放区的设立推动了区域经济的发展,并带动周边地区。

【设计意图】

通过地图分析和图示绘制,提升学生空间认知能力和区域经济分析能力,理解国家区域发展战略的布局逻辑。

浦东的开发与崛起

【教师活动】

材料3:

“浦东原本是上海黄浦江东岸的一片农田和旧工厂区,经济发展滞后。1990年中央决定开发浦东,短短几年内,这里建起了现代化的金融区、保税区和高科技园区。”

——《中国现代史简明读本》(初中适用)

▲图片注释:上海浦东开发区

问题:浦东从落后地区迅速发展为国际经济中心,说明了什么?国家在其中发挥了怎样的作用?

【学生活动】

学生观看图片,阅读材料,分组讨论浦东发展的原因,并列举具体措施(如基础设施建设、政策扶持、人才引进等)。

【教师活动】

教师引导学生从以下角度分析:

政府主导:中央决策推动,地方政府执行;

资金与技术引进:利用上海的金融优势吸引外资;

基础设施先行:建设隧道、大桥、机场等;

功能区划分明确:设立金融区、保税区、科技园区等。

总结知识点:

浦东开发始于1990年,是国家推动的重要开放项目;

浦东迅速发展成为国际经济、金融和贸易中心;

政府主导、政策支持和基础设施建设是成功关键。

【设计意图】

通过图文结合的方式,让学生直观感受浦东的变化,理解国家政策在区域发展中的重要作用,增强对改革开放成果的认识。

对外开放格局的形成

【教师活动】

材料4:

“1992年后,中国继续推进对外开放,开放范围从沿海向内地扩展,包括重庆、武汉、满洲里、昆明、乌鲁木齐等城市,形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。”

——《中国历史与社会·八年级下册》(北师大版)

问题:从沿海到内地的开放过程体现了中国对外开放的哪些特点?这种“全方位、多层次、宽领域”的格局对中国发展有何影响?

【学生活动】

学生以小组为单位,制作“对外开放进程时间轴”,标注各阶段开放的城市和地区,并分析其分布规律和战略意图。

【教师活动】

教师点评学生的时间轴,强调:

全方位:不仅沿海,也包括沿江、边境和内陆;

多层次:有经济特区、开放城市、开放区等不同层次;

宽领域:涉及经济、金融、科技等多个领域;

区域联动:沿海带动内地,形成整体发展格局。

总结知识点:

1992年后,对外开放向内地纵深推进;

形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的开放格局;

这种格局促进了全国经济的协调发展。

【设计意图】

通过制作时间轴,帮助学生梳理对外开放的发展脉络,理解其战略布局和深远影响,提升历史时序意识和综合分析能力。

加入世界贸易组织

加入世界贸易组织

【教师活动】

材料1:

“中国加入WTO,意味着中国将全面参与全球贸易规则的制定与执行,同时也将面临来自国际市场的激烈竞争。”

——《人民日报》2001年12月15日

材料2:

“中国是世界上人口最多的国家,拥有巨大的市场潜力。加入WTO后,中国的市场将更加开放,吸引更多的外资进入。”

——《经济日报》2002年1月

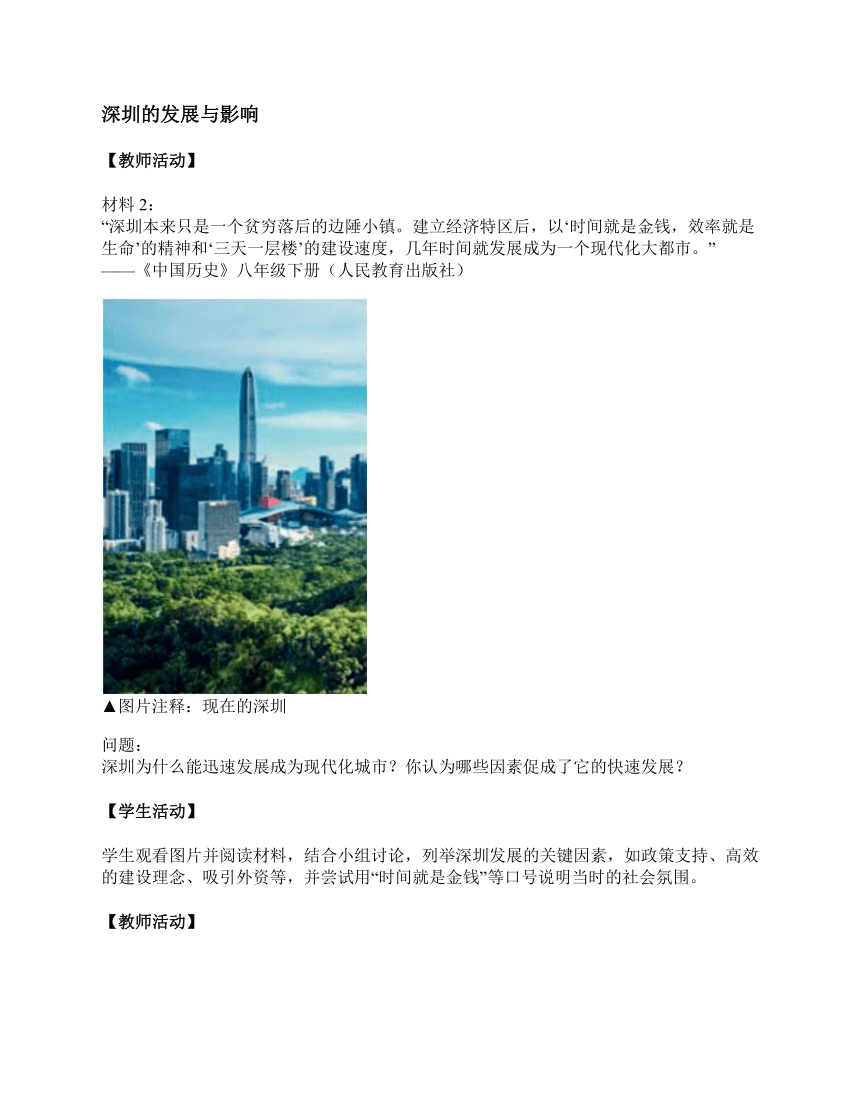

▲图片注释:中国代表签署中国加入世界贸易组织议定书

问题:

中国为什么要加入世界贸易组织?加入之后对中国的发展有哪些影响?

【学生活动】

学生分组讨论以下问题,并结合提供的材料和图片进行分析:

中国加入WTO经历了哪些困难?

加入WTO对中国经济发展有哪些积极作用?

图片中签字仪式的意义是什么?

每组选出代表进行汇报,其他组可补充或提问。

【教师活动】

教师根据学生的回答进行点评,重点引导学生理解以下内容:

中国加入WTO的背景:改革开放以来,中国经济逐步走向国际市场,但缺乏统一的国际贸易规则支持。

谈判过程艰难的原因:涉及关税、知识产权、农业等多个领域的改革承诺,需要国内制度与国际接轨。

加入后的变化:

市场开放程度提高,吸引外资;

推动国内企业提升竞争力;

参与全球贸易规则制定,提升国际地位;

促进经济体制改革,加快现代化进程。

结合图片讲解:

这张照片记录了中国正式签署加入WTO议定书的历史时刻,象征着中国正式融入全球经济体系,是中国对外开放的重要里程碑。

总结知识点:

中国于2001年12月正式加入世界贸易组织(WTO)。

加入WTO为中国参与经济全球化开辟了新途径。

有助于中国商品进入国际市场,推动经济体制改革和现代化建设。

中国成为WTO成员,标志着其融入全球经济体系。

【设计意图】

通过提供真实史料和图片,引导学生从多角度思考中国加入WTO的历史意义,培养学生的历史分析能力和信息处理能力。小组讨论和汇报形式增强学生的合作意识与表达能力,符合新课改倡导的“以学生为主体”的探究式学习理念。同时,通过对历史事件的深入理解,帮助学生建立对国家发展道路的认同感和责任感。

课后任务

【任务主题】对外开放与现代化建设的进程

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中“改革开放前的深圳”和“现在的深圳”两幅图片,结合课文内容,制作一份对比表格,从经济发展、城市建设、人民生活等方面总结深圳的变化,并简要说明经济特区设立的意义。

【进阶任务】(能力提升类)

查阅资料,绘制我国对外开放格局发展的时间轴图示,标注“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的推进过程。结合地理知识,在地图上标出深圳、浦东、海南等关键开放区域,分析其地理位置对对外开放的促进作用。

【拓展任务】(跨学科探究类)

以“中国加入WTO”为主题,开展一次模拟联合国会议活动。学生分角色扮演不同国家代表,围绕中国加入WTO的利弊展开辩论,结合语文写作技能撰写发言稿,探讨中国如何在全球化中实现共赢发展。

【设计意图】通过图像分析、地图标注、模拟辩论等多元实践活动,帮助学生理解我国对外开放政策的实施过程及其深远影响,培养历史思维、地理空间意识和语言表达能力,提升综合素养。

板书设计

改革开放后的重要举措

一、经济特区的建立

深圳等四个特区设立

深圳迅速发展成现代化城市

邓小平肯定特区政策

二、对外开放格局的形成

开放14个沿海城市

开辟沿海经济开放区

浦东开发推动区域发展

形成全方位开放格局

三、加入世界贸易组织

中国正式加入WTO

推动经济全球化参与

教学反思

本节课内容紧扣改革开放以来我国对外开放的进程,以经济特区建立、开放格局形成及加入WTO为主线,适合采用图文结合与案例教学法,通过对比深圳、浦东的发展变化增强直观认知。教学中利用教材图片和史事材料激发学生兴趣,但在引导学生深入理解“对外开放格局”的层次性时略显抽象,部分学生对“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”逻辑关系把握不够清晰。语言表达上,注重通俗讲解与情感引导,但对“世界贸易组织”等专业概念解释仍需更贴近学生认知水平。今后应加强结构化梳理,提升设问引导能力,促进学生自主归纳与深度思考。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第9课 对外开放

教材分析

本课内容涉及改革开放初期至21世纪初,主要讲述了我国从设立经济特区到形成全方位对外开放格局,以及加入世界贸易组织的历程。本课上承《伟大的历史转折》,下启《建设中国特色社会主义》,在教材体系中具有承前启后的重要意义。通过学习经济特区的建立、对外开放格局的形成和中国加入世贸组织等史实,学生可以直观感受到改革开放对国家发展的深远影响;教材通过深圳和浦东的发展对比图,帮助学生理解政策实施带来的巨大变化,增强改革开放自信;同时,为后续学习中国特色社会主义理论的发展奠定现实基础,有助于学生从历史视角认识国家发展与全球融合的关系。

学情分析

学生已经学习过改革开放的基本背景,对我国经济发展有一定的感性认识。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对直观、生动的图片和具体案例更感兴趣,学习时需要借助实例和地图来加深理解。本课的重点在于了解经济特区的设立及其作用,难点是理解对外开放格局的形成过程及加入世贸组织的意义,要求学生能够结合图片、地图和史事材料,分析对外开放政策带来的变化,培养从历史资料中提取信息的能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析经济特区建立和对外开放进程的史料,使学生理解改革开放是推动我国经济社会发展的重要动力,认识政策调整与社会发展的辩证关系。

【时空观念】通过观察沿海地区对外开放示意图和深圳、浦东发展对比图,使学生掌握对外开放由点到面、逐步推进的空间布局和时间脉络。

【史料实证】通过解读图片、文字和数据等多样化史料,使学生学会从历史材料中提取有效信息,论证对外开放政策实施的效果与意义。

【历史解释】通过对经济特区建设和加入世界贸易组织的学习,使学生能够客观解释改革开放对中国现代化进程的深远影响。

【家国情怀】通过了解深圳、浦东等地的快速发展,使学生增强对国家改革开放成就的认同感和民族自豪感,激发投身国家建设的责任意识。

重点难点

重点:经济特区的设立、对外开放格局的形成、加入世界贸易组织

难点:经济特区的作用与意义、对外开放的层次推进、加入世贸组织的影响

课堂导入

【教师活动】教师展示图片并引导学生观察,讲述一个小故事引入主题,激发学生兴趣。

【展示材料】

▲图片注释:深圳经济特区早期建设场景(如教材中存在类似图片)

“1980年,深圳还只是一个边陲小镇,短短几年后,这里高楼林立、工厂遍地,成为中国对外开放的窗口。” ——《中国改革开放史》

【提出问题】

同学们,你们知道为什么国家要选择深圳这样的小地方来搞经济特区吗?

如果你是当时的决策者,你会怎么规划这个地方的发展?

【设计意图】通过图片与真实史料结合,帮助学生直观感受改革开放初期的变化,激发他们对“对外开放”历史背景和战略意义的思考,为理解我国对外开放格局的形成奠定基础。

探究新知

经济特区的建立

经济特区的建立

【教师活动】

材料1:

“1980年,中央决定在广东、福建两省兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区,实行特殊的经济政策和经济管理体制。”

——《中国历史》八年级下册(人民教育出版社)

▲图片注释:改革开放前的深圳

问题:

为什么中央选择在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区?这些地方有哪些共同的地理或历史特点?

【学生活动】

学生分组讨论,结合中国地图和教材内容,分析这四个城市的位置优势,如靠近港澳、华侨众多、对外交通便利等,并尝试归纳设立经济特区的战略意图。

【教师活动】

教师引导学生观察图片中改革开放前的深圳景象,对比现实中的深圳发展情况,指出经济特区设立初期的起点较低,但具有巨大的发展潜力。结合材料1,讲解经济特区的设立背景是十一届三中全会后国家开始对外开放的重要举措,目的是通过特殊政策吸引外资、引进技术和管理经验。

总结知识点:

1980年设立的经济特区包括深圳、珠海、汕头、厦门。

经济特区实行特殊的经济政策和管理体制。

设立经济特区是对外开放的重要步骤,旨在推动经济发展和体制改革。

【设计意图】

通过史料与图片的结合,引导学生从地理位置、历史背景等方面理解经济特区设立的原因,培养学生的历史分析能力和综合思维能力,同时激发学生对改革开放政策的兴趣与认同。

深圳的发展与影响

【教师活动】

材料2:

“深圳本来只是一个贫穷落后的边陲小镇。建立经济特区后,以‘时间就是金钱,效率就是生命’的精神和‘三天一层楼’的建设速度,几年时间就发展成为一个现代化大都市。”

——《中国历史》八年级下册(人民教育出版社)

▲图片注释:现在的深圳

问题:

深圳为什么能迅速发展成为现代化城市?你认为哪些因素促成了它的快速发展?

【学生活动】

学生观看图片并阅读材料,结合小组讨论,列举深圳发展的关键因素,如政策支持、高效的建设理念、吸引外资等,并尝试用“时间就是金钱”等口号说明当时的社会氛围。

【教师活动】

教师点评学生的回答,强调深圳作为经济特区的“窗口”作用,不仅体现在经济发展上,也体现在制度创新和社会活力方面。结合图片展示深圳从边陲小镇到现代化城市的巨大变化,帮助学生直观感受改革开放带来的成果。

总结知识点:

深圳是经济特区中最成功的代表。

深圳的发展体现了改革开放政策的成效。

深圳的建设精神体现了高效、务实的时代特征。

【设计意图】

通过具体案例分析深圳的发展,引导学生理解经济特区的实际成效,提升学生的历史解释能力和时空观念,增强对改革开放政策的理解与认同。

邓小平的肯定与经济特区的意义

【教师活动】

材料3:

“1984年,邓小平视察深圳后,欣然题词:‘深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的。’”

——《中国历史》八年级下册(人民教育出版社)

▲图片注释:邓小平为深圳经济特区题词

问题:

邓小平为什么要在视察深圳后题词?这说明了什么?经济特区的设立对中国整体发展有何意义?

【学生活动】

学生结合材料和图片,思考邓小平题词背后的政治意义,讨论经济特区对全国改革开放的示范作用,并尝试从经济、社会、政治等角度分析其影响。

【教师活动】

教师引导学生理解邓小平题词不仅是对深圳发展的肯定,更是对整个改革开放政策的坚定支持。结合材料3和图片,说明经济特区在引进外资、技术、管理经验等方面的积极作用,以及其对国内改革的推动作用。

总结知识点:

邓小平的题词肯定了经济特区政策的正确性。

经济特区推动了中国对外经济交流和社会主义现代化建设。

经济特区成为改革开放的试验田和示范窗口。

【设计意图】

通过分析邓小平题词的历史背景和意义,引导学生理解经济特区在中国改革开放进程中的战略地位,培养学生的家国情怀和历史责任感,提升其历史解释与价值判断能力。

对外开放格局的形成

沿海城市的开放

【教师活动】

材料1:

“1984年,中国决定进一步扩大对外开放,选择了14个沿海城市作为新的开放窗口。这些城市包括大连、天津、青岛、上海、福州、广州等,它们具有良好的港口条件和工业基础。”

——《中国改革开放史》(初中版)

▲图片注释:沿海地区对外开放示意图

问题:为什么国家在1984年选择这14个沿海城市作为开放的重点?这些城市有哪些共同特点?

【学生活动】

学生分组讨论,结合地图和材料分析这些沿海城市在地理位置、交通条件、工业基础等方面的优势,并尝试归纳国家选择它们的原因。

【教师活动】

教师引导学生从以下几个方面进行分析:

地理位置:多为沿海港口城市,便于对外贸易;

交通条件:拥有良好的海运和陆路交通网络;

工业基础:已有一定的工业发展基础,适合引进外资和技术;

政策支持:国家给予税收优惠、简化审批程序等政策扶持。

总结知识点:

1984年我国进一步开放了14个沿海城市;

这些城市具备良好的港口、交通和工业基础;

国家通过政策支持推动这些城市成为对外开放的前沿。

【设计意图】

通过史料与地图结合,引导学生从地理、经济、政策等多角度分析问题,培养综合思维能力,理解国家对外开放战略的初步布局。

沿海经济开放区的设立

【教师活动】

材料2:

“1985年起,中国政府将长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区划为沿海经济开放区,鼓励外资进入,推动区域经济发展。”

——《中国历史·八年级下册》(人教版)

问题:为什么国家会选择这三个三角地区作为首批沿海经济开放区?它们对全国经济发展有何意义?

【学生活动】

学生查阅地图,结合材料分析三个三角地区的地理优势、资源分布和经济潜力,并尝试绘制简易示意图展示其位置和产业特点。

【教师活动】

教师点评学生的图示和分析,指出:

长江三角洲:以上海为中心,连接江苏、浙江,是中国经济最发达的区域之一;

珠江三角洲:靠近港澳,便于吸引外资,发展出口加工业;

闽南三角地区:临近台湾,有利于两岸经济交流。

总结知识点:

1985年设立长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区为沿海经济开放区;

这些区域具有优越的地理位置和经济基础;

开放区的设立推动了区域经济的发展,并带动周边地区。

【设计意图】

通过地图分析和图示绘制,提升学生空间认知能力和区域经济分析能力,理解国家区域发展战略的布局逻辑。

浦东的开发与崛起

【教师活动】

材料3:

“浦东原本是上海黄浦江东岸的一片农田和旧工厂区,经济发展滞后。1990年中央决定开发浦东,短短几年内,这里建起了现代化的金融区、保税区和高科技园区。”

——《中国现代史简明读本》(初中适用)

▲图片注释:上海浦东开发区

问题:浦东从落后地区迅速发展为国际经济中心,说明了什么?国家在其中发挥了怎样的作用?

【学生活动】

学生观看图片,阅读材料,分组讨论浦东发展的原因,并列举具体措施(如基础设施建设、政策扶持、人才引进等)。

【教师活动】

教师引导学生从以下角度分析:

政府主导:中央决策推动,地方政府执行;

资金与技术引进:利用上海的金融优势吸引外资;

基础设施先行:建设隧道、大桥、机场等;

功能区划分明确:设立金融区、保税区、科技园区等。

总结知识点:

浦东开发始于1990年,是国家推动的重要开放项目;

浦东迅速发展成为国际经济、金融和贸易中心;

政府主导、政策支持和基础设施建设是成功关键。

【设计意图】

通过图文结合的方式,让学生直观感受浦东的变化,理解国家政策在区域发展中的重要作用,增强对改革开放成果的认识。

对外开放格局的形成

【教师活动】

材料4:

“1992年后,中国继续推进对外开放,开放范围从沿海向内地扩展,包括重庆、武汉、满洲里、昆明、乌鲁木齐等城市,形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。”

——《中国历史与社会·八年级下册》(北师大版)

问题:从沿海到内地的开放过程体现了中国对外开放的哪些特点?这种“全方位、多层次、宽领域”的格局对中国发展有何影响?

【学生活动】

学生以小组为单位,制作“对外开放进程时间轴”,标注各阶段开放的城市和地区,并分析其分布规律和战略意图。

【教师活动】

教师点评学生的时间轴,强调:

全方位:不仅沿海,也包括沿江、边境和内陆;

多层次:有经济特区、开放城市、开放区等不同层次;

宽领域:涉及经济、金融、科技等多个领域;

区域联动:沿海带动内地,形成整体发展格局。

总结知识点:

1992年后,对外开放向内地纵深推进;

形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的开放格局;

这种格局促进了全国经济的协调发展。

【设计意图】

通过制作时间轴,帮助学生梳理对外开放的发展脉络,理解其战略布局和深远影响,提升历史时序意识和综合分析能力。

加入世界贸易组织

加入世界贸易组织

【教师活动】

材料1:

“中国加入WTO,意味着中国将全面参与全球贸易规则的制定与执行,同时也将面临来自国际市场的激烈竞争。”

——《人民日报》2001年12月15日

材料2:

“中国是世界上人口最多的国家,拥有巨大的市场潜力。加入WTO后,中国的市场将更加开放,吸引更多的外资进入。”

——《经济日报》2002年1月

▲图片注释:中国代表签署中国加入世界贸易组织议定书

问题:

中国为什么要加入世界贸易组织?加入之后对中国的发展有哪些影响?

【学生活动】

学生分组讨论以下问题,并结合提供的材料和图片进行分析:

中国加入WTO经历了哪些困难?

加入WTO对中国经济发展有哪些积极作用?

图片中签字仪式的意义是什么?

每组选出代表进行汇报,其他组可补充或提问。

【教师活动】

教师根据学生的回答进行点评,重点引导学生理解以下内容:

中国加入WTO的背景:改革开放以来,中国经济逐步走向国际市场,但缺乏统一的国际贸易规则支持。

谈判过程艰难的原因:涉及关税、知识产权、农业等多个领域的改革承诺,需要国内制度与国际接轨。

加入后的变化:

市场开放程度提高,吸引外资;

推动国内企业提升竞争力;

参与全球贸易规则制定,提升国际地位;

促进经济体制改革,加快现代化进程。

结合图片讲解:

这张照片记录了中国正式签署加入WTO议定书的历史时刻,象征着中国正式融入全球经济体系,是中国对外开放的重要里程碑。

总结知识点:

中国于2001年12月正式加入世界贸易组织(WTO)。

加入WTO为中国参与经济全球化开辟了新途径。

有助于中国商品进入国际市场,推动经济体制改革和现代化建设。

中国成为WTO成员,标志着其融入全球经济体系。

【设计意图】

通过提供真实史料和图片,引导学生从多角度思考中国加入WTO的历史意义,培养学生的历史分析能力和信息处理能力。小组讨论和汇报形式增强学生的合作意识与表达能力,符合新课改倡导的“以学生为主体”的探究式学习理念。同时,通过对历史事件的深入理解,帮助学生建立对国家发展道路的认同感和责任感。

课后任务

【任务主题】对外开放与现代化建设的进程

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中“改革开放前的深圳”和“现在的深圳”两幅图片,结合课文内容,制作一份对比表格,从经济发展、城市建设、人民生活等方面总结深圳的变化,并简要说明经济特区设立的意义。

【进阶任务】(能力提升类)

查阅资料,绘制我国对外开放格局发展的时间轴图示,标注“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的推进过程。结合地理知识,在地图上标出深圳、浦东、海南等关键开放区域,分析其地理位置对对外开放的促进作用。

【拓展任务】(跨学科探究类)

以“中国加入WTO”为主题,开展一次模拟联合国会议活动。学生分角色扮演不同国家代表,围绕中国加入WTO的利弊展开辩论,结合语文写作技能撰写发言稿,探讨中国如何在全球化中实现共赢发展。

【设计意图】通过图像分析、地图标注、模拟辩论等多元实践活动,帮助学生理解我国对外开放政策的实施过程及其深远影响,培养历史思维、地理空间意识和语言表达能力,提升综合素养。

板书设计

改革开放后的重要举措

一、经济特区的建立

深圳等四个特区设立

深圳迅速发展成现代化城市

邓小平肯定特区政策

二、对外开放格局的形成

开放14个沿海城市

开辟沿海经济开放区

浦东开发推动区域发展

形成全方位开放格局

三、加入世界贸易组织

中国正式加入WTO

推动经济全球化参与

教学反思

本节课内容紧扣改革开放以来我国对外开放的进程,以经济特区建立、开放格局形成及加入WTO为主线,适合采用图文结合与案例教学法,通过对比深圳、浦东的发展变化增强直观认知。教学中利用教材图片和史事材料激发学生兴趣,但在引导学生深入理解“对外开放格局”的层次性时略显抽象,部分学生对“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”逻辑关系把握不够清晰。语言表达上,注重通俗讲解与情感引导,但对“世界贸易组织”等专业概念解释仍需更贴近学生认知水平。今后应加强结构化梳理,提升设问引导能力,促进学生自主归纳与深度思考。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化