第15课 钢铁长城 教学设计

图片预览

文档简介

第15课 钢铁长城

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第15课 钢铁长城

教材分析

本课内容涉及新中国成立至今的国防建设发展历程,主要讲述了人民军队从单一陆军到多兵种现代化部队的发展变化。本课上承《新中国的成立与巩固》,下启《改革开放以来的经济发展与科技进步》,在教材体系中起到展示国家综合实力提升的重要作用。因此,在讲授本课时,教师应注意从陆、海、空军和导弹部队的发展入手,帮助学生理解我国国防力量不断增强的历史背景和现实意义,同时通过对强军目标和军队改革的讲解,引导学生认识新时代国防建设的重要性和科技强军的战略意义,从而增强民族自豪感和国家安全意识。

学情分析

学生在学习本课前,已经对新中国成立的历史背景和基本国防知识有初步认识,具备一定的历史事件理解能力。初中生处于具体运算向抽象思维过渡的阶段,能够通过直观材料理解较为复杂的内容,但对军事发展背后的科技与战略意义理解仍需引导。本课重点在于了解陆、海、空军及导弹部队的发展历程,难点在于认识国防建设与国家发展的关系,要求学生能结合图片和简要史料,梳理军队现代化的过程,理解强军目标对国家安全的重要性,并形成初步的国防意识和爱国情怀。

教学目标

【唯物史观】通过分析新中国陆海空及导弹部队发展的历史背景与科技成就,使学生理解国防建设与国家综合实力提升之间的辩证关系。

【时空观念】通过梳理1949年至2020年间中国军队现代化建设的重要节点和代表性事件,使学生建立清晰的时序框架和历史发展脉络。

【史料实证】通过阅读教材中的文字资料与图片信息,使学生掌握从多种史料中提取有效信息、佐证历史观点的基本方法。

【历史解释】通过对典型战例、英雄人物和装备发展的解读,使学生能够客观分析人民军队成长历程中的关键因素与历史意义。

【家国情怀】通过了解我国军队建设的伟大成就和英雄事迹,激发学生的民族自豪感和维护国家安全的责任意识。

重点难点

重点:陆军现代化发展、海军舰队组建与装备发展、空军建立与国产化

难点:导弹部队的战略作用、军种改革与联合作战体系、强军目标的时代意义

课堂导入

【教师活动】教师播放国庆阅兵片段,引导学生观察军队装备变化,激发兴趣

【展示材料】

(模拟图片地址)

▲图片注释:国庆70周年阅兵中展示的现代化军事装备

“从‘小米加步枪’到‘东风快递’,中国军队走过了从无到有、由弱变强的光辉历程。” ——《解放军报》2019年专题报道

【提出问题】

同学们,你们知道我们现在的军队和以前相比,发生了哪些明显的变化?

为什么说强大的国防力量是保护国家的重要屏障?

【设计意图】通过直观的阅兵画面与贴近现实的史料,激发学生对国防建设的兴趣,引导学生初步思考新中国成立以来军队发展的变化及其意义,为深入学习“钢铁长城”的形成过程做好铺垫。

探究新知

陆、海、空军的建设

陆、海、空军的建设

【教师活动】

材料1:

“1949年新中国成立时,解放军主要由陆军组成,兵种单一。经过几十年发展,陆军已形成包括步兵、炮兵、装甲兵、防化兵、通信兵等多兵种的现代化部队。”

——《中国现代史》

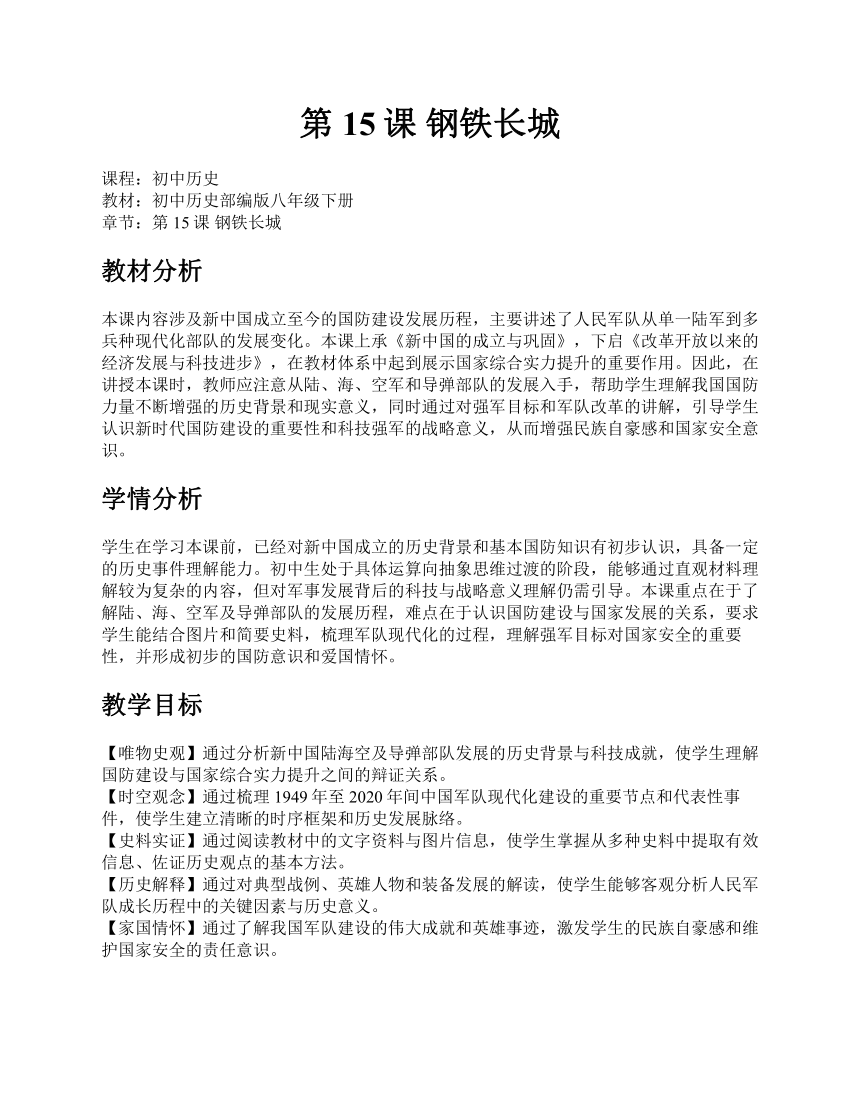

▲图片注释:中华人民共和国成立70周年国庆阅兵中受阅的坦克方队

问题:从材料和图片中你能看出新中国陆军发生了哪些变化?这些变化说明了什么?

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料和图片分析新中国陆军的发展历程,总结其变化特点,并尝试归纳变化背后的原因。

【教师活动】

教师引导学生观察图片中的坦克方队,指出这是陆军现代化的重要体现。结合材料说明新中国成立初期陆军力量薄弱,但通过不断引进和自主研发,逐步建立起多兵种协同作战的现代化陆军体系。

总结知识点:

新中国成立初期,陆军是主要军种,兵种较少。

经过几十年发展,陆军形成多兵种合成部队。

武器装备不断更新,如坦克、装甲车、导弹系统等。

现代陆军具备更强的机动性、火力和信息化作战能力。

【设计意图】

通过史料与图片结合,引导学生观察和思考陆军发展的变化过程,培养其历史比较能力和信息提取能力,理解国家军事现代化的重要性。

海军的建立与发展

【教师活动】

材料2:

“1949年4月,中国人民解放军华东军区海军成立,标志着人民海军的诞生。此后,东海、南海、北海舰队相继建立。”

——《中国海军发展史》

问题:为什么新中国要在成立前夕就着手建立海军?这反映了怎样的国家战略需求?

【学生活动】

学生阅读材料,结合所学知识,分析新中国建立海军的历史背景和战略意义,并在小组内交流观点。

【教师活动】

教师补充说明:新中国成立前,沿海地区长期遭受外来侵略,建立海军是维护国家主权和海洋权益的迫切需要。结合教材内容,指出海军从百余艘老旧舰艇起步,逐步发展为拥有导弹驱逐舰、核潜艇等先进装备的现代化海军。

总结知识点:

新中国海军起源于1949年华东军区海军的建立。

成立后陆续组建三大舰队:东海、南海、北海舰队。

海军装备不断升级,如1971年自行研制导弹驱逐舰,1974年装备第一艘核潜艇。

20世纪90年代后,海军实现现代化转型,2012年“辽宁舰”服役标志航母时代的开启。

【设计意图】

通过设问引导学生理解海军建立的战略意义,培养学生从历史背景出发分析问题的能力,增强国防意识。

海军现代化的飞跃

【教师活动】

材料3:

“进入21世纪,中国海军加快现代化步伐,装备更新换代迅速,活动范围不断扩大,成为一支具有远洋作战能力的现代化海军。”

——《中国海军现代化进程研究》

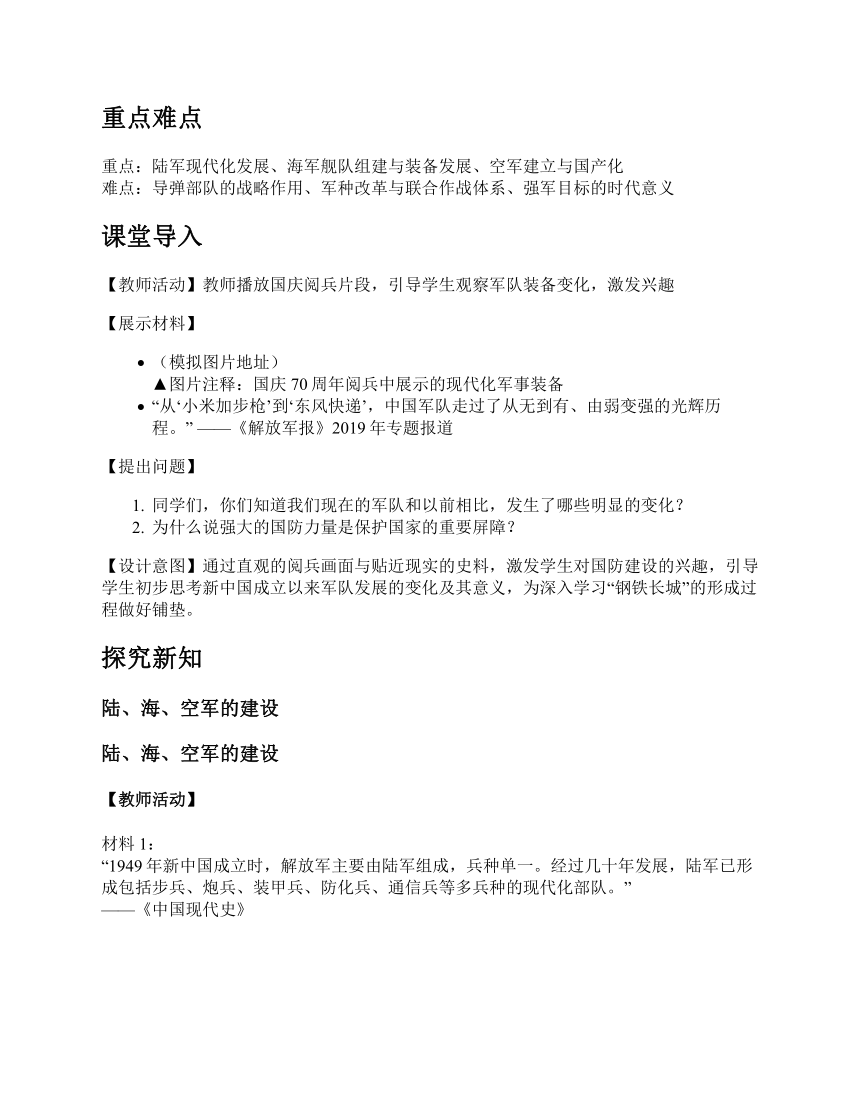

▲图片注释:准备下潜的核潜艇

问题:从材料和图片可以看出海军现代化体现在哪些方面?核潜艇的出现对海军战斗力有何提升?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料分析海军现代化的具体表现,如装备更新、兵种多样化、远洋能力增强等,并探讨核潜艇的战略价值。

【教师活动】

教师讲解核潜艇的特点和作用,强调其隐蔽性强、打击力大,是现代海防的重要支柱。结合教材内容,指出我国1970年研制出第一艘核潜艇,1974年正式服役,标志着海军技术的重大突破。

总结知识点:

海军现代化体现在装备更新、兵种齐全、活动范围扩大。

核潜艇的研制成功提升了海军的远程打击和威慑能力。

2012年“辽宁舰”服役,标志着中国进入航母时代。

【设计意图】

通过图文结合的方式,帮助学生直观理解海军现代化的成果,提升其综合分析能力,激发民族自豪感。

空军的建立与发展

【教师活动】

材料4:

“1950年,中国人民解放军空军正式成立。初期空军拥有飞机3000余架,在抗美援朝战争中表现出色。”

——《中国空军发展简史》

问题:为什么空军能在短时间内迅速建立并投入实战?它在抗美援朝战争中发挥了什么作用?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,分析空军快速发展的原因及其在战争中的作用,并在小组中分享观点。

【教师活动】

教师引导学生回顾抗美援朝战争背景,指出空军在战争中击落敌机300多架,取得辉煌战绩。强调空军的建立不仅依靠苏联援助,也逐步走上国产化道路。

总结知识点:

空军是在陆军基础上建立的,1950年正式成立。

初期依赖国外援助,后逐步实现国产化。

在抗美援朝战争中表现英勇,击落大量敌机。

蒋道平等英雄人物展现了空军战士的英勇精神。

【设计意图】

通过设问引导学生思考空军快速发展的原因,结合具体战例增强学生的爱国情感和历史责任感。

空军装备的国产化

【教师活动】

材料5:

“1956年,中国仿制成功歼-5型歼击机,标志着空军装备国产化的开始。1957年,歼-5飞越天安门广场接受检阅。”

——《中国航空工业发展史》

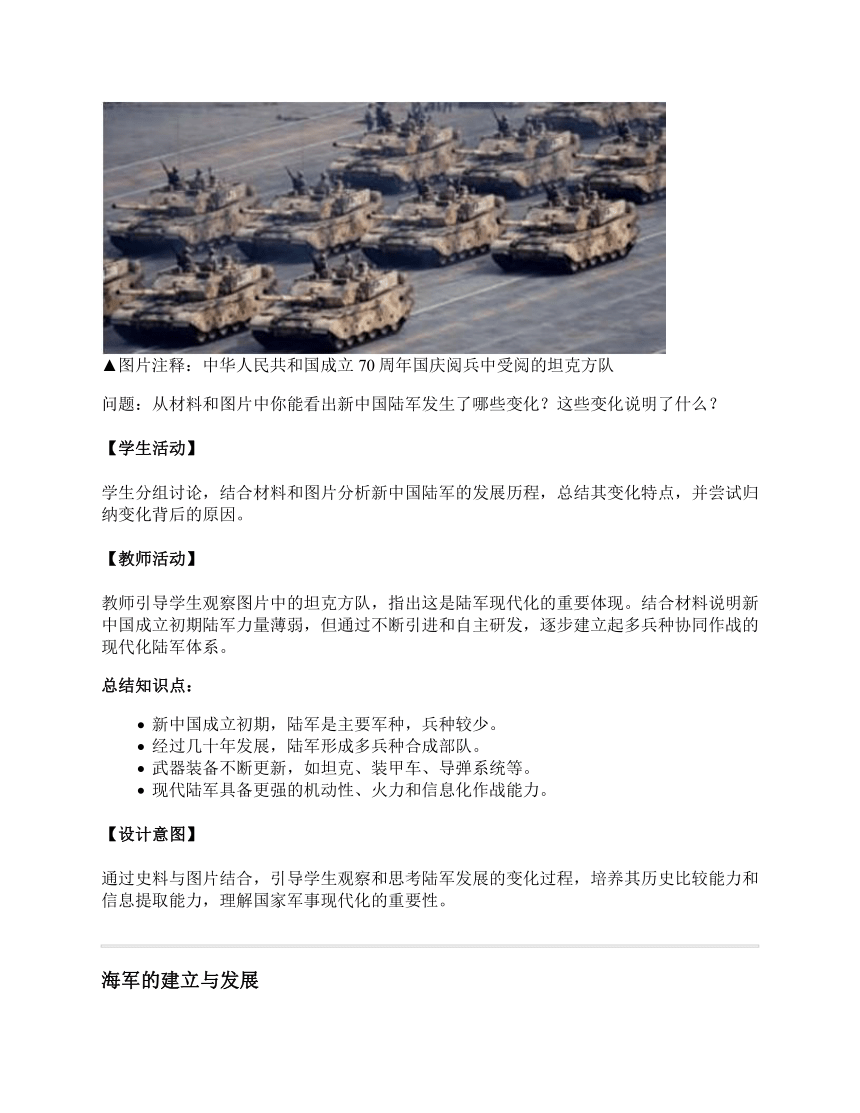

▲图片注释:歼-20战机

问题:从歼-5到歼-20,空军装备经历了怎样的发展历程?这体现了我国科技和军事的哪些进步?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料分析空军装备从仿制到自主研发的变化过程,并讨论这种变化对国家安全的意义。

【教师活动】

教师讲解歼-5作为第一代国产战机的历史意义,指出其开启了中国自主制造战机的新纪元。结合歼-20的出现,说明我国空军装备已迈入世界先进水平。

总结知识点:

空军装备从仿制走向自主研发。

歼-5是中国第一种国产歼击机,具有里程碑意义。

改革开放后,空军装备实现跨越式发展,如歼-20等先进战机列装。

空军已成为保卫祖国领空的重要力量。

【设计意图】

通过对比不同时期的战机,帮助学生理解空军装备发展的阶段性特征,提升其历史比较和科技认知能力,增强民族自信心。

导弹部队的发展

导弹部队的发展

【教师活动】

材料1:1956年,周恩来代表中共中央宣布发展中国导弹武器的决定。

——《中华人民共和国史》

材料2:1966年,中国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验。

——《中国军事科技发展史》

材料3:2015年,第二炮兵部队正式更名为中国人民解放军火箭军。

——《解放军报》

▲图片注释:水下发射导弹

▲图片注释:地空导弹部队在演习中进行实弹发射

▲图片注释:中华人民共和国成立70周年国庆阅兵中受阅的核导弹方队

问题:从这些材料和图片中,你能看出中国导弹部队经历了哪些发展阶段?为什么说导弹部队是现代化军队的重要组成部分?

【学生活动】

学生分组阅读三则史料和三张图片,结合教材内容,讨论并完成以下任务:

列出中国导弹部队发展的几个关键时间节点。

分析导弹部队在国防中的作用。

对比开国大典与70周年阅兵中武器装备的变化,说明国防力量的发展。

【教师活动】

教师引导学生分析材料和图片内容:

1956年:中国开始发展导弹核武器,标志着国防科技起步。

1966年:组建第二炮兵部队,并成功进行导弹核武器试验,具备战略威慑能力。

2015年:第二炮兵更名为火箭军,体现国家对导弹部队的重视和专业化发展。

图片展示:水下发射、地空导弹、核导弹等,说明导弹种类多样、打击范围广泛。

教师总结:

总结知识点:

中国导弹部队从无到有,逐步发展为现代化战略力量。

第二炮兵(后为火箭军)是中国战略威慑的核心力量。

导弹部队具备核反击和常规精确打击能力,可多平台发射,打击多种目标。

导弹部队的发展体现了中国国防科技的进步和综合国力的提升。

【设计意图】

通过史料阅读、图片观察和小组讨论,培养学生提取信息、分析历史事件的能力。引导学生理解导弹部队在国家安全中的重要作用,增强民族自豪感和国防意识,落实“探究新知”的教学目标。

新时代强军之路

新时代强军之路

【教师活动】

材料1:2013年,国家主席习近平在出席军队一次重要会议时指出:“建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队,是党在新形势下的强军目标。”——《人民日报》2013年12月报道

问题:你认为“听党指挥、能打胜仗、作风优良”这三句话分别强调了军队的哪些方面?为什么这些方面对军队建设如此重要?

【学生活动】

学生分组讨论材料内容,结合自己对军队的理解,尝试分析“强军目标”的三个核心要素,并举例说明其现实意义。

【教师活动】

教师引导学生理解“听党指挥”是军队的政治方向,“能打胜仗”是军队的根本职能,“作风优良”是军队战斗力的重要保障。三者相辅相成,构成了新时代军队建设的基本要求。

总结知识点:

强军目标提出于2013年,由习近平提出。

强军目标包括“听党指挥、能打胜仗、作风优良”三个方面。

这一目标明确了新时代军队建设的方向和任务。

【设计意图】

通过分析权威史料,引导学生理解强军目标的内涵,培养学生的政治认同感和历史理解能力。

【教师活动】

材料2:2014年10月,全军政治工作会议在福建古田召开,这是继1929年古田会议之后又一次具有重大历史意义的会议。会议强调,军队政治工作要为实现强军目标提供坚强政治保证。——《解放军报》2014年10月报道

问题:为什么要在古田召开这次全军政治工作会议?它与1929年的古田会议有什么历史联系?

【学生活动】

学生查阅资料或小组讨论,了解古田会议的历史背景及其在军队建设中的地位,思考新古田会议的意义。

【教师活动】

教师讲解两次古田会议的历史背景和意义,指出2014年会议是对1929年会议精神的继承与发展,强调政治工作在新时代军队建设中的核心作用。

总结知识点:

2014年全军政治工作会议在福建古田召开。

会议强调政治工作要为强军目标提供政治保障。

古田会议是中国共产党领导军队建设的重要历史节点。

【设计意图】

通过对比历史事件,帮助学生理解政治工作在军队建设中的重要作用,提升学生的历史比较与分析能力。

【教师活动】

材料3:2016年,中国人民解放军成立五大战区,即东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区,标志着我军作战指挥体系的重大改革。——《中国军网》2016年报道

问题:为什么要将原来的七大军区调整为五大战区?这种调整对军队作战能力有何影响?

【学生活动】

学生通过地图分析、小组讨论等方式,探讨战区调整的战略意义,尝试绘制战区分布图并标注主要职责。

【教师活动】

教师结合地图和战略知识,解释战区调整是为了构建更加高效、统一的联合作战体系,提升应对现代战争的能力。

总结知识点:

2016年中国人民解放军成立五大战区。

战区调整是为了构建联合作战体系。

战区主战、军种主建的新格局形成。

【设计意图】

通过地图分析和战略讨论,增强学生对军事地理和组织结构的理解,提升综合思维能力。

【教师活动】

材料4:2016年,中国人民解放军调整组建五大军种:陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队,标志着我国国防力量体系的重大变革。——《中国军网》2016年报道

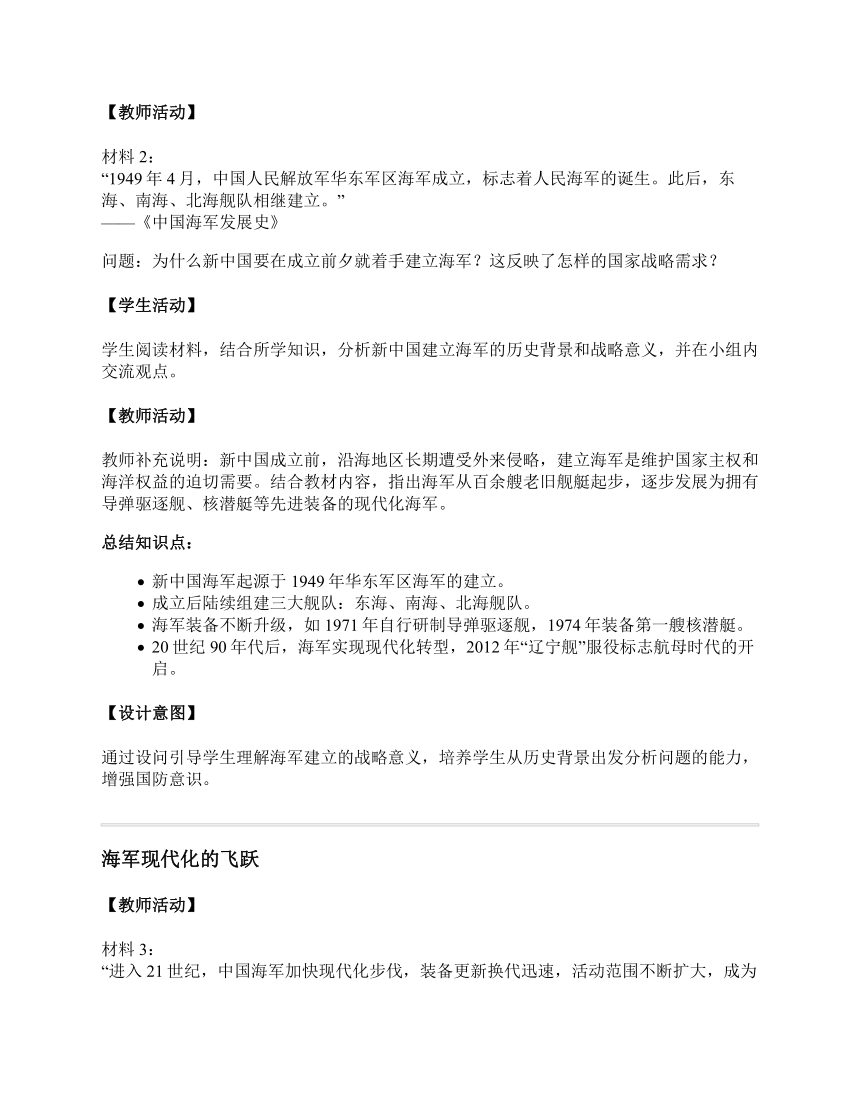

▲图片注释:习近平在朱日和联合训练基地乘车检阅部队

问题:从五大军种的组成来看,你认为我国军队现代化的重点体现在哪些方面?战略支援部队的作用是什么?

【学生活动】

学生分组研究各军种的职能,制作“军种名片”,并结合图片分析阅兵展示的军事实力。

【教师活动】

教师讲解五大军种的职能分工,特别是战略支援部队在信息化战争中的作用,强调军队组织架构和力量体系的革命性重塑。

总结知识点:

2016年中国人民解放军调整组建五大军种。

军队组织架构实现革命性重塑。

战略支援部队承担信息战、网络战等新型作战任务。

【设计意图】

通过角色扮演和资料整理,激发学生兴趣,提升学生对现代军事科技和组织变革的认知水平。

【教师活动】

材料5:2017年7月30日,庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在内蒙古朱日和联合训练基地举行。阅兵展示了陆上作战、信息作战、特种作战等多个作战群,体现了国防和军队改革取得的重大成就。——《新华社》2017年报道

问题:这次阅兵为何选择在朱日和举行?阅兵中展示的作战群反映了军队改革的哪些成果?

【学生活动】

学生观看阅兵视频片段(课前准备),分组分析阅兵内容,归纳改革成果,并进行课堂展示。

【教师活动】

教师结合材料和图片,说明朱日和阅兵是首次在非首都地区举行的建军节阅兵,突出实战化、联合化特点,体现军队改革后的新面貌。

总结知识点:

2017年建军90周年阅兵在朱日和举行。

阅兵展示了多个作战群,体现军队改革成果。

阅兵反映强军兴军的新局面。

【设计意图】

通过观看与分析阅兵内容,增强学生的民族自豪感和国防意识,提升学生的信息处理与表达能力。

总结提升

【教师活动】

问题:结合本节课所学内容,你认为新时代我国国防和军队改革的核心目标是什么?这些改革对中国的发展有何重要意义?

【学生活动】

学生以“新时代强军梦”为主题,撰写一段200字左右的小短文,表达自己的理解和感悟。

【教师活动】

教师点评学生写作内容,引导学生从国家安全、国际地位、科技发展等角度理解强军改革的战略意义。

总结知识点:

新时代强军改革的目标是实现军队现代化。

改革包括组织架构、作战体系、军种结构等方面。

强军改革提升了我国的国防实力和国际影响力。

【设计意图】

通过写作任务,促进学生整合所学知识,提升语言表达能力和历史思维深度,强化家国情怀。

课后任务

【任务主题】走近现代化国防力量,感受强军之路

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中展示的“辽宁舰”“歼-20战机”“核潜艇”等图片,结合课文内容,制作一份“新中国军队现代化发展成就卡片”,简要介绍每种装备的基本功能和意义。

【进阶任务】(能力提升类)

查阅资料,比较新中国成立初期与当前海军、空军、陆军在兵种构成、武器装备、作战能力等方面的差异,绘制对比表格,并尝试用一句话总结我国军队发展的总体趋势。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文和艺术学科,选取一位空军英雄(如蒋道平)或一项重大军事科技成就(如核潜艇研制),撰写一篇人物小传或设计一幅宣传海报,展现其精神风貌与历史价值。

【设计意图】通过图文结合、对比分析和跨学科表达,帮助学生系统了解我国军队现代化建设历程,增强民族自豪感,培养信息处理、语言表达和审美创作能力。

板书设计

陆、海、空军的建设与新时代强军之路

一、陆军的发展

二、海军的建立与壮大

三、空军的建立与发展

四、导弹部队的发展

五、新时代强军之路

教学反思

本节课内容以新中国成立以来国防建设的发展为主线,知识点多、时间跨度大,且涉及大量军事术语和专业内容。教学中采用图文结合与案例分析法,利用教材中的图片和“相关史事”增强学生直观认知,激发学习兴趣。优点在于内容丰富、逻辑清晰,有助于培养学生民族自豪感;但部分学生对军事发展与历史背景的联系理解不够深入,讨论引导需更精准。语言表达上应注重通俗化与情感渲染相结合,提升课堂感染力。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第15课 钢铁长城

教材分析

本课内容涉及新中国成立至今的国防建设发展历程,主要讲述了人民军队从单一陆军到多兵种现代化部队的发展变化。本课上承《新中国的成立与巩固》,下启《改革开放以来的经济发展与科技进步》,在教材体系中起到展示国家综合实力提升的重要作用。因此,在讲授本课时,教师应注意从陆、海、空军和导弹部队的发展入手,帮助学生理解我国国防力量不断增强的历史背景和现实意义,同时通过对强军目标和军队改革的讲解,引导学生认识新时代国防建设的重要性和科技强军的战略意义,从而增强民族自豪感和国家安全意识。

学情分析

学生在学习本课前,已经对新中国成立的历史背景和基本国防知识有初步认识,具备一定的历史事件理解能力。初中生处于具体运算向抽象思维过渡的阶段,能够通过直观材料理解较为复杂的内容,但对军事发展背后的科技与战略意义理解仍需引导。本课重点在于了解陆、海、空军及导弹部队的发展历程,难点在于认识国防建设与国家发展的关系,要求学生能结合图片和简要史料,梳理军队现代化的过程,理解强军目标对国家安全的重要性,并形成初步的国防意识和爱国情怀。

教学目标

【唯物史观】通过分析新中国陆海空及导弹部队发展的历史背景与科技成就,使学生理解国防建设与国家综合实力提升之间的辩证关系。

【时空观念】通过梳理1949年至2020年间中国军队现代化建设的重要节点和代表性事件,使学生建立清晰的时序框架和历史发展脉络。

【史料实证】通过阅读教材中的文字资料与图片信息,使学生掌握从多种史料中提取有效信息、佐证历史观点的基本方法。

【历史解释】通过对典型战例、英雄人物和装备发展的解读,使学生能够客观分析人民军队成长历程中的关键因素与历史意义。

【家国情怀】通过了解我国军队建设的伟大成就和英雄事迹,激发学生的民族自豪感和维护国家安全的责任意识。

重点难点

重点:陆军现代化发展、海军舰队组建与装备发展、空军建立与国产化

难点:导弹部队的战略作用、军种改革与联合作战体系、强军目标的时代意义

课堂导入

【教师活动】教师播放国庆阅兵片段,引导学生观察军队装备变化,激发兴趣

【展示材料】

(模拟图片地址)

▲图片注释:国庆70周年阅兵中展示的现代化军事装备

“从‘小米加步枪’到‘东风快递’,中国军队走过了从无到有、由弱变强的光辉历程。” ——《解放军报》2019年专题报道

【提出问题】

同学们,你们知道我们现在的军队和以前相比,发生了哪些明显的变化?

为什么说强大的国防力量是保护国家的重要屏障?

【设计意图】通过直观的阅兵画面与贴近现实的史料,激发学生对国防建设的兴趣,引导学生初步思考新中国成立以来军队发展的变化及其意义,为深入学习“钢铁长城”的形成过程做好铺垫。

探究新知

陆、海、空军的建设

陆、海、空军的建设

【教师活动】

材料1:

“1949年新中国成立时,解放军主要由陆军组成,兵种单一。经过几十年发展,陆军已形成包括步兵、炮兵、装甲兵、防化兵、通信兵等多兵种的现代化部队。”

——《中国现代史》

▲图片注释:中华人民共和国成立70周年国庆阅兵中受阅的坦克方队

问题:从材料和图片中你能看出新中国陆军发生了哪些变化?这些变化说明了什么?

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料和图片分析新中国陆军的发展历程,总结其变化特点,并尝试归纳变化背后的原因。

【教师活动】

教师引导学生观察图片中的坦克方队,指出这是陆军现代化的重要体现。结合材料说明新中国成立初期陆军力量薄弱,但通过不断引进和自主研发,逐步建立起多兵种协同作战的现代化陆军体系。

总结知识点:

新中国成立初期,陆军是主要军种,兵种较少。

经过几十年发展,陆军形成多兵种合成部队。

武器装备不断更新,如坦克、装甲车、导弹系统等。

现代陆军具备更强的机动性、火力和信息化作战能力。

【设计意图】

通过史料与图片结合,引导学生观察和思考陆军发展的变化过程,培养其历史比较能力和信息提取能力,理解国家军事现代化的重要性。

海军的建立与发展

【教师活动】

材料2:

“1949年4月,中国人民解放军华东军区海军成立,标志着人民海军的诞生。此后,东海、南海、北海舰队相继建立。”

——《中国海军发展史》

问题:为什么新中国要在成立前夕就着手建立海军?这反映了怎样的国家战略需求?

【学生活动】

学生阅读材料,结合所学知识,分析新中国建立海军的历史背景和战略意义,并在小组内交流观点。

【教师活动】

教师补充说明:新中国成立前,沿海地区长期遭受外来侵略,建立海军是维护国家主权和海洋权益的迫切需要。结合教材内容,指出海军从百余艘老旧舰艇起步,逐步发展为拥有导弹驱逐舰、核潜艇等先进装备的现代化海军。

总结知识点:

新中国海军起源于1949年华东军区海军的建立。

成立后陆续组建三大舰队:东海、南海、北海舰队。

海军装备不断升级,如1971年自行研制导弹驱逐舰,1974年装备第一艘核潜艇。

20世纪90年代后,海军实现现代化转型,2012年“辽宁舰”服役标志航母时代的开启。

【设计意图】

通过设问引导学生理解海军建立的战略意义,培养学生从历史背景出发分析问题的能力,增强国防意识。

海军现代化的飞跃

【教师活动】

材料3:

“进入21世纪,中国海军加快现代化步伐,装备更新换代迅速,活动范围不断扩大,成为一支具有远洋作战能力的现代化海军。”

——《中国海军现代化进程研究》

▲图片注释:准备下潜的核潜艇

问题:从材料和图片可以看出海军现代化体现在哪些方面?核潜艇的出现对海军战斗力有何提升?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料分析海军现代化的具体表现,如装备更新、兵种多样化、远洋能力增强等,并探讨核潜艇的战略价值。

【教师活动】

教师讲解核潜艇的特点和作用,强调其隐蔽性强、打击力大,是现代海防的重要支柱。结合教材内容,指出我国1970年研制出第一艘核潜艇,1974年正式服役,标志着海军技术的重大突破。

总结知识点:

海军现代化体现在装备更新、兵种齐全、活动范围扩大。

核潜艇的研制成功提升了海军的远程打击和威慑能力。

2012年“辽宁舰”服役,标志着中国进入航母时代。

【设计意图】

通过图文结合的方式,帮助学生直观理解海军现代化的成果,提升其综合分析能力,激发民族自豪感。

空军的建立与发展

【教师活动】

材料4:

“1950年,中国人民解放军空军正式成立。初期空军拥有飞机3000余架,在抗美援朝战争中表现出色。”

——《中国空军发展简史》

问题:为什么空军能在短时间内迅速建立并投入实战?它在抗美援朝战争中发挥了什么作用?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,分析空军快速发展的原因及其在战争中的作用,并在小组中分享观点。

【教师活动】

教师引导学生回顾抗美援朝战争背景,指出空军在战争中击落敌机300多架,取得辉煌战绩。强调空军的建立不仅依靠苏联援助,也逐步走上国产化道路。

总结知识点:

空军是在陆军基础上建立的,1950年正式成立。

初期依赖国外援助,后逐步实现国产化。

在抗美援朝战争中表现英勇,击落大量敌机。

蒋道平等英雄人物展现了空军战士的英勇精神。

【设计意图】

通过设问引导学生思考空军快速发展的原因,结合具体战例增强学生的爱国情感和历史责任感。

空军装备的国产化

【教师活动】

材料5:

“1956年,中国仿制成功歼-5型歼击机,标志着空军装备国产化的开始。1957年,歼-5飞越天安门广场接受检阅。”

——《中国航空工业发展史》

▲图片注释:歼-20战机

问题:从歼-5到歼-20,空军装备经历了怎样的发展历程?这体现了我国科技和军事的哪些进步?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料分析空军装备从仿制到自主研发的变化过程,并讨论这种变化对国家安全的意义。

【教师活动】

教师讲解歼-5作为第一代国产战机的历史意义,指出其开启了中国自主制造战机的新纪元。结合歼-20的出现,说明我国空军装备已迈入世界先进水平。

总结知识点:

空军装备从仿制走向自主研发。

歼-5是中国第一种国产歼击机,具有里程碑意义。

改革开放后,空军装备实现跨越式发展,如歼-20等先进战机列装。

空军已成为保卫祖国领空的重要力量。

【设计意图】

通过对比不同时期的战机,帮助学生理解空军装备发展的阶段性特征,提升其历史比较和科技认知能力,增强民族自信心。

导弹部队的发展

导弹部队的发展

【教师活动】

材料1:1956年,周恩来代表中共中央宣布发展中国导弹武器的决定。

——《中华人民共和国史》

材料2:1966年,中国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验。

——《中国军事科技发展史》

材料3:2015年,第二炮兵部队正式更名为中国人民解放军火箭军。

——《解放军报》

▲图片注释:水下发射导弹

▲图片注释:地空导弹部队在演习中进行实弹发射

▲图片注释:中华人民共和国成立70周年国庆阅兵中受阅的核导弹方队

问题:从这些材料和图片中,你能看出中国导弹部队经历了哪些发展阶段?为什么说导弹部队是现代化军队的重要组成部分?

【学生活动】

学生分组阅读三则史料和三张图片,结合教材内容,讨论并完成以下任务:

列出中国导弹部队发展的几个关键时间节点。

分析导弹部队在国防中的作用。

对比开国大典与70周年阅兵中武器装备的变化,说明国防力量的发展。

【教师活动】

教师引导学生分析材料和图片内容:

1956年:中国开始发展导弹核武器,标志着国防科技起步。

1966年:组建第二炮兵部队,并成功进行导弹核武器试验,具备战略威慑能力。

2015年:第二炮兵更名为火箭军,体现国家对导弹部队的重视和专业化发展。

图片展示:水下发射、地空导弹、核导弹等,说明导弹种类多样、打击范围广泛。

教师总结:

总结知识点:

中国导弹部队从无到有,逐步发展为现代化战略力量。

第二炮兵(后为火箭军)是中国战略威慑的核心力量。

导弹部队具备核反击和常规精确打击能力,可多平台发射,打击多种目标。

导弹部队的发展体现了中国国防科技的进步和综合国力的提升。

【设计意图】

通过史料阅读、图片观察和小组讨论,培养学生提取信息、分析历史事件的能力。引导学生理解导弹部队在国家安全中的重要作用,增强民族自豪感和国防意识,落实“探究新知”的教学目标。

新时代强军之路

新时代强军之路

【教师活动】

材料1:2013年,国家主席习近平在出席军队一次重要会议时指出:“建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队,是党在新形势下的强军目标。”——《人民日报》2013年12月报道

问题:你认为“听党指挥、能打胜仗、作风优良”这三句话分别强调了军队的哪些方面?为什么这些方面对军队建设如此重要?

【学生活动】

学生分组讨论材料内容,结合自己对军队的理解,尝试分析“强军目标”的三个核心要素,并举例说明其现实意义。

【教师活动】

教师引导学生理解“听党指挥”是军队的政治方向,“能打胜仗”是军队的根本职能,“作风优良”是军队战斗力的重要保障。三者相辅相成,构成了新时代军队建设的基本要求。

总结知识点:

强军目标提出于2013年,由习近平提出。

强军目标包括“听党指挥、能打胜仗、作风优良”三个方面。

这一目标明确了新时代军队建设的方向和任务。

【设计意图】

通过分析权威史料,引导学生理解强军目标的内涵,培养学生的政治认同感和历史理解能力。

【教师活动】

材料2:2014年10月,全军政治工作会议在福建古田召开,这是继1929年古田会议之后又一次具有重大历史意义的会议。会议强调,军队政治工作要为实现强军目标提供坚强政治保证。——《解放军报》2014年10月报道

问题:为什么要在古田召开这次全军政治工作会议?它与1929年的古田会议有什么历史联系?

【学生活动】

学生查阅资料或小组讨论,了解古田会议的历史背景及其在军队建设中的地位,思考新古田会议的意义。

【教师活动】

教师讲解两次古田会议的历史背景和意义,指出2014年会议是对1929年会议精神的继承与发展,强调政治工作在新时代军队建设中的核心作用。

总结知识点:

2014年全军政治工作会议在福建古田召开。

会议强调政治工作要为强军目标提供政治保障。

古田会议是中国共产党领导军队建设的重要历史节点。

【设计意图】

通过对比历史事件,帮助学生理解政治工作在军队建设中的重要作用,提升学生的历史比较与分析能力。

【教师活动】

材料3:2016年,中国人民解放军成立五大战区,即东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区,标志着我军作战指挥体系的重大改革。——《中国军网》2016年报道

问题:为什么要将原来的七大军区调整为五大战区?这种调整对军队作战能力有何影响?

【学生活动】

学生通过地图分析、小组讨论等方式,探讨战区调整的战略意义,尝试绘制战区分布图并标注主要职责。

【教师活动】

教师结合地图和战略知识,解释战区调整是为了构建更加高效、统一的联合作战体系,提升应对现代战争的能力。

总结知识点:

2016年中国人民解放军成立五大战区。

战区调整是为了构建联合作战体系。

战区主战、军种主建的新格局形成。

【设计意图】

通过地图分析和战略讨论,增强学生对军事地理和组织结构的理解,提升综合思维能力。

【教师活动】

材料4:2016年,中国人民解放军调整组建五大军种:陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队,标志着我国国防力量体系的重大变革。——《中国军网》2016年报道

▲图片注释:习近平在朱日和联合训练基地乘车检阅部队

问题:从五大军种的组成来看,你认为我国军队现代化的重点体现在哪些方面?战略支援部队的作用是什么?

【学生活动】

学生分组研究各军种的职能,制作“军种名片”,并结合图片分析阅兵展示的军事实力。

【教师活动】

教师讲解五大军种的职能分工,特别是战略支援部队在信息化战争中的作用,强调军队组织架构和力量体系的革命性重塑。

总结知识点:

2016年中国人民解放军调整组建五大军种。

军队组织架构实现革命性重塑。

战略支援部队承担信息战、网络战等新型作战任务。

【设计意图】

通过角色扮演和资料整理,激发学生兴趣,提升学生对现代军事科技和组织变革的认知水平。

【教师活动】

材料5:2017年7月30日,庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在内蒙古朱日和联合训练基地举行。阅兵展示了陆上作战、信息作战、特种作战等多个作战群,体现了国防和军队改革取得的重大成就。——《新华社》2017年报道

问题:这次阅兵为何选择在朱日和举行?阅兵中展示的作战群反映了军队改革的哪些成果?

【学生活动】

学生观看阅兵视频片段(课前准备),分组分析阅兵内容,归纳改革成果,并进行课堂展示。

【教师活动】

教师结合材料和图片,说明朱日和阅兵是首次在非首都地区举行的建军节阅兵,突出实战化、联合化特点,体现军队改革后的新面貌。

总结知识点:

2017年建军90周年阅兵在朱日和举行。

阅兵展示了多个作战群,体现军队改革成果。

阅兵反映强军兴军的新局面。

【设计意图】

通过观看与分析阅兵内容,增强学生的民族自豪感和国防意识,提升学生的信息处理与表达能力。

总结提升

【教师活动】

问题:结合本节课所学内容,你认为新时代我国国防和军队改革的核心目标是什么?这些改革对中国的发展有何重要意义?

【学生活动】

学生以“新时代强军梦”为主题,撰写一段200字左右的小短文,表达自己的理解和感悟。

【教师活动】

教师点评学生写作内容,引导学生从国家安全、国际地位、科技发展等角度理解强军改革的战略意义。

总结知识点:

新时代强军改革的目标是实现军队现代化。

改革包括组织架构、作战体系、军种结构等方面。

强军改革提升了我国的国防实力和国际影响力。

【设计意图】

通过写作任务,促进学生整合所学知识,提升语言表达能力和历史思维深度,强化家国情怀。

课后任务

【任务主题】走近现代化国防力量,感受强军之路

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中展示的“辽宁舰”“歼-20战机”“核潜艇”等图片,结合课文内容,制作一份“新中国军队现代化发展成就卡片”,简要介绍每种装备的基本功能和意义。

【进阶任务】(能力提升类)

查阅资料,比较新中国成立初期与当前海军、空军、陆军在兵种构成、武器装备、作战能力等方面的差异,绘制对比表格,并尝试用一句话总结我国军队发展的总体趋势。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合语文和艺术学科,选取一位空军英雄(如蒋道平)或一项重大军事科技成就(如核潜艇研制),撰写一篇人物小传或设计一幅宣传海报,展现其精神风貌与历史价值。

【设计意图】通过图文结合、对比分析和跨学科表达,帮助学生系统了解我国军队现代化建设历程,增强民族自豪感,培养信息处理、语言表达和审美创作能力。

板书设计

陆、海、空军的建设与新时代强军之路

一、陆军的发展

二、海军的建立与壮大

三、空军的建立与发展

四、导弹部队的发展

五、新时代强军之路

教学反思

本节课内容以新中国成立以来国防建设的发展为主线,知识点多、时间跨度大,且涉及大量军事术语和专业内容。教学中采用图文结合与案例分析法,利用教材中的图片和“相关史事”增强学生直观认知,激发学习兴趣。优点在于内容丰富、逻辑清晰,有助于培养学生民族自豪感;但部分学生对军事发展与历史背景的联系理解不够深入,讨论引导需更精准。语言表达上应注重通俗化与情感渲染相结合,提升课堂感染力。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化