第17课 外交事业的发展 教学设计

图片预览

文档简介

第17课 外交事业的发展

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第17课 外交事业的发展

教材分析

本课内容涉及中华人民共和国成立后的外交发展历程,主要讲述了中国恢复在联合国的合法席位、中美中日建交以及改革开放后的全方位外交等重要内容。本课上承新中国初期的外交探索,下启中国特色大国外交的全面推进,在教材体系中具有承前启后的重要作用。通过学习,学生可以了解中国如何逐步走向世界舞台中央,理解中国外交政策从独立自主到积极参与全球治理的转变过程,同时认识到国家综合实力与国际地位提升之间的关系。教师在授课时应结合图片和史事材料,引导学生从具体事件中归纳外交成就的意义,并联系当前中国在国际事务中的作用,增强学生的民族自豪感和全球视野。

学情分析

学生已经初步了解新中国成立以来的基本历史脉络,具备一定的时空观念和简单的国际关系认知能力。本课内容涉及中国外交的发展变化,贴近现实且图文并茂,适合初中生通过具体事件和人物理解外交成就的意义。重点在于帮助学生认识中国恢复联合国合法席位及中美、中日建交等事件的背景与影响,难点在于理解中国外交策略的变化及其对国际格局的作用,需引导学生结合图片和史实提取关键信息,提升分析和表达能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析中国恢复联合国合法席位和中美、中日建交的历史背景与影响,使学生理解外交关系变化背后的国际格局演变和国家利益驱动。

【时空观念】通过梳理1971年中国恢复联合国合法席位、中美关系缓和及中日建交等重大事件的时间脉络,使学生准确把握20世纪70年代中国外交发展的时空特征。

【史料实证】通过解读教材中的文字资料和图片信息,使学生掌握从多角度获取历史证据的方法,提升依据史料进行历史推论的能力。

【历史解释】通过对“乒乓外交”、“尼克松访华”等事件的分析,使学生能够客观解释历史现象,理解中国外交策略调整的意义与影响。

【家国情怀】通过了解中国在国际舞台上争取合法权益的奋斗历程,使学生增强民族自豪感和维护国家主权与尊严的责任意识。

重点难点

重点:恢复在联合国合法席位、中美中日建交、全方位外交布局

难点:中国外交突破的国际背景、乒乓外交的意义、构建人类命运共同体的内涵

课堂导入

【教师活动】教师先展示一张中美领导人握手的历史照片,并简要讲述这张照片背后的故事,引发学生兴趣。接着引导学生观察图片细节,思考当时的时代背景。

【展示材料】

(注:教材中若无图片,请忽略此条)

▲尼克松与周恩来握手的照片(图注)

“我走下舷梯时,决心伸出我的手,向周恩来走去。当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。”——尼克松《回忆录》

【提出问题】

同学们,你们知道为什么两个国家的领导人握手会引起全世界的关注吗?

如果你是当时的记者,你会问他们什么问题?

【设计意图】通过真实的历史瞬间和生动的语言描述,激发学生的兴趣和想象力,引导他们思考中美关系变化的重要性,为学习我国外交事业发展做好情感和认知铺垫。

探究新知

恢复在联合国的合法席位

一、恢复在联合国的合法席位

【教师活动】

材料1:

“中国是联合国创始会员国之一,也是安理会常任理事国之一。1949年中华人民共和国成立后,理应享有联合国的合法席位。”

——《义务教育教科书·中国历史》八年级下册(人教版)

材料2:

“在美国等国家的操纵下,联合国长期将中华人民共和国排斥在外,仍由台湾国民党当局占据中国在联合国的席位。”

——《义务教育教科书·中国历史》八年级下册(人教版)

材料3:

“1971年10月,第26届联合国大会通过决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利,并立即把台湾国民党当局的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去。”

——《义务教育教科书·中国历史》八年级下册(人教版)

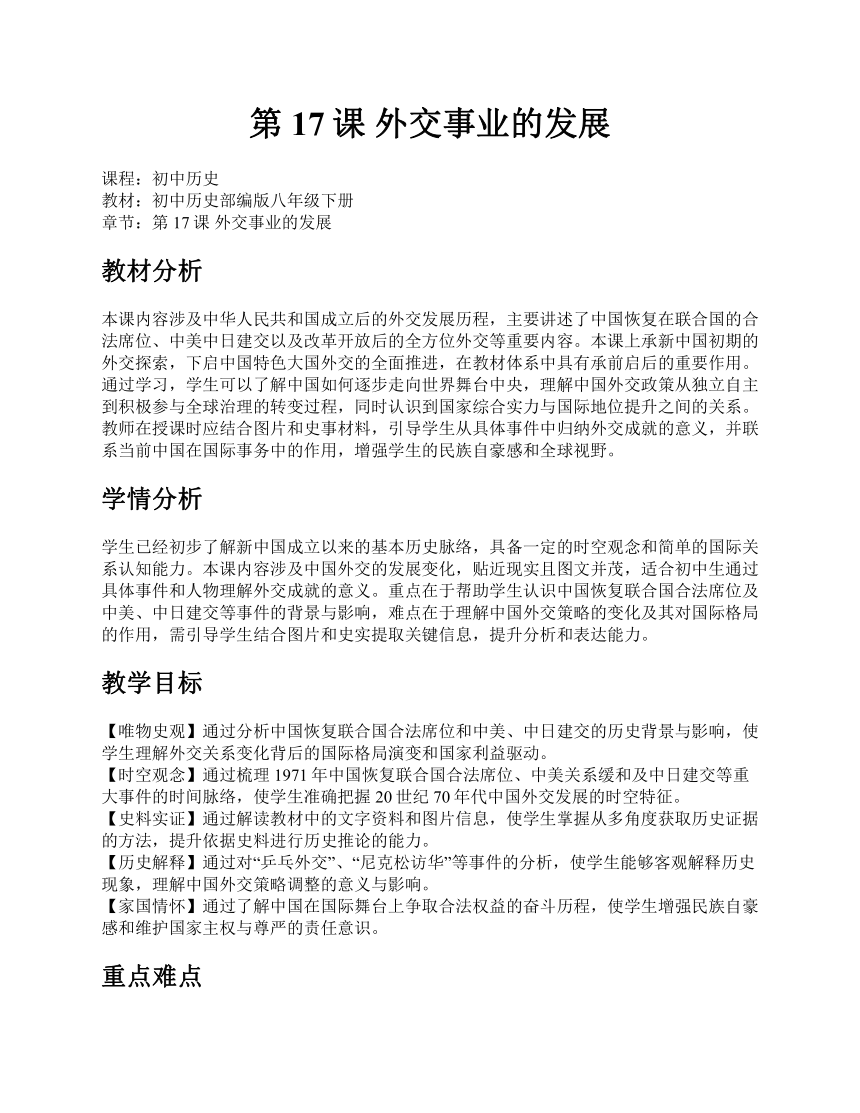

▲图片注释:恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利的提案通过后,多国代表欢呼庆祝

问题:

为什么中华人民共和国成立后不能立即恢复在联合国的合法席位?这一合法席位最终是如何恢复的?

【学生活动】

学生分组阅读三则材料和图片,结合教材内容,完成以下任务:

梳理时间线:列出1945—1971年间中国与联合国关系的重要事件。

分析原因:讨论美国等国家为何长期阻挠中国恢复合法席位。

角色扮演:模拟联合国大会现场,部分学生扮演支持中国的国家代表,部分学生扮演反对国家代表,进行简短辩论。

【教师活动】

教师根据学生的回答进行点评和补充讲解:

时间线梳理:

1945年:中国成为联合国创始会员国和安理会常任理事国。

1949年:中华人民共和国成立,但未被接纳为联合国代表。

1971年10月25日:第26届联大通过2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。

美国阻挠的原因:

冷战背景下,美国对中国采取敌视政策。

美国支持台湾当局继续占据中国席位,试图孤立新中国。

图片解读:

图片展示了提案通过后各国代表的热烈反应,说明这一决定得到了广泛支持,具有国际意义。

总结知识点:

中国是联合国创始国和安理会常任理事国。

中华人民共和国成立后,因美国等国阻挠未能恢复合法席位。

1971年10月25日,第26届联大通过2758号决议,恢复中国合法席位并驱逐台湾代表。

这是中国外交的重大胜利,标志着中国开始全面参与国际事务。

【设计意图】

通过史料阅读、时间线梳理和角色扮演,引导学生自主探究中国恢复联合国合法席位的历史背景、过程与意义。培养学生提取信息、分析问题和表达观点的能力,增强对新中国外交成就的理解与认同。同时借助图片资料,提升学生的历史图像解读能力,增强课堂的直观性和感染力。

中美、中日建交

中美关系的转机

【教师活动】

材料1:

“美国必须面对现实,中国是一个拥有7亿人口的大国,不能忽视其在国际事务中的作用。”——《尼克松对外政策报告》,1971年

问题:

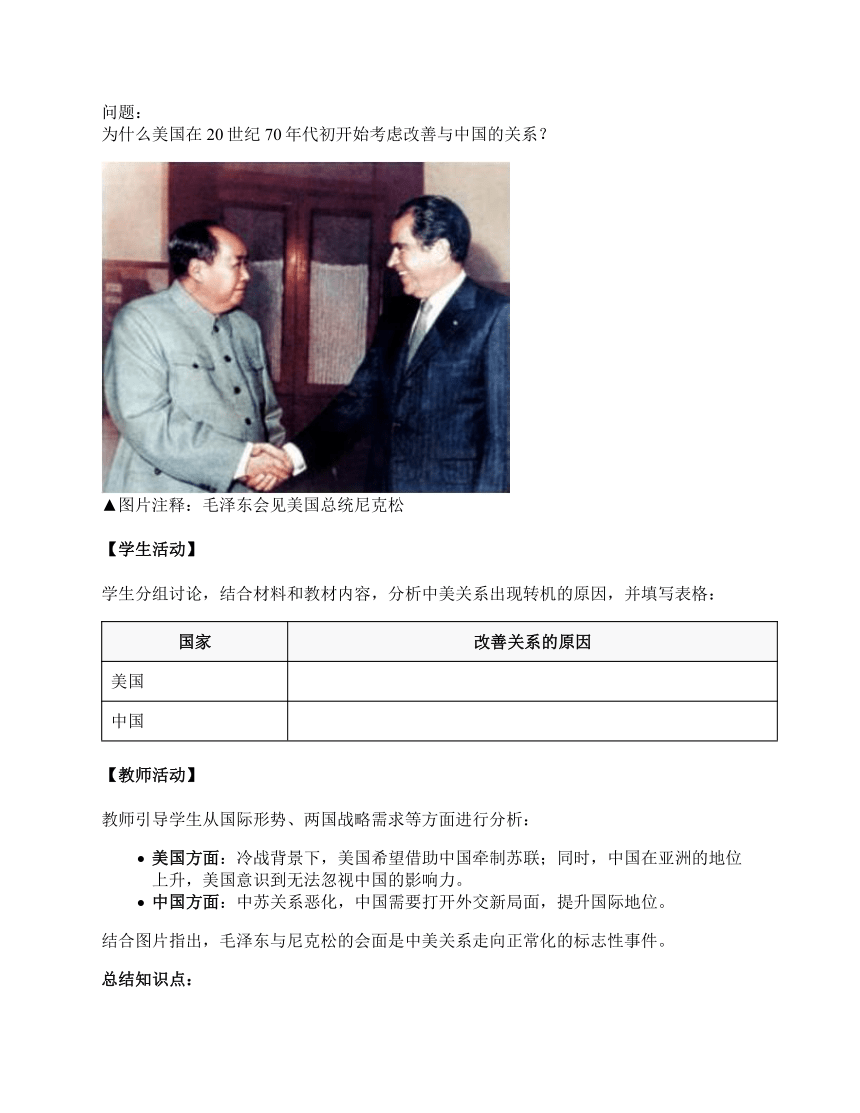

为什么美国在20世纪70年代初开始考虑改善与中国的关系?

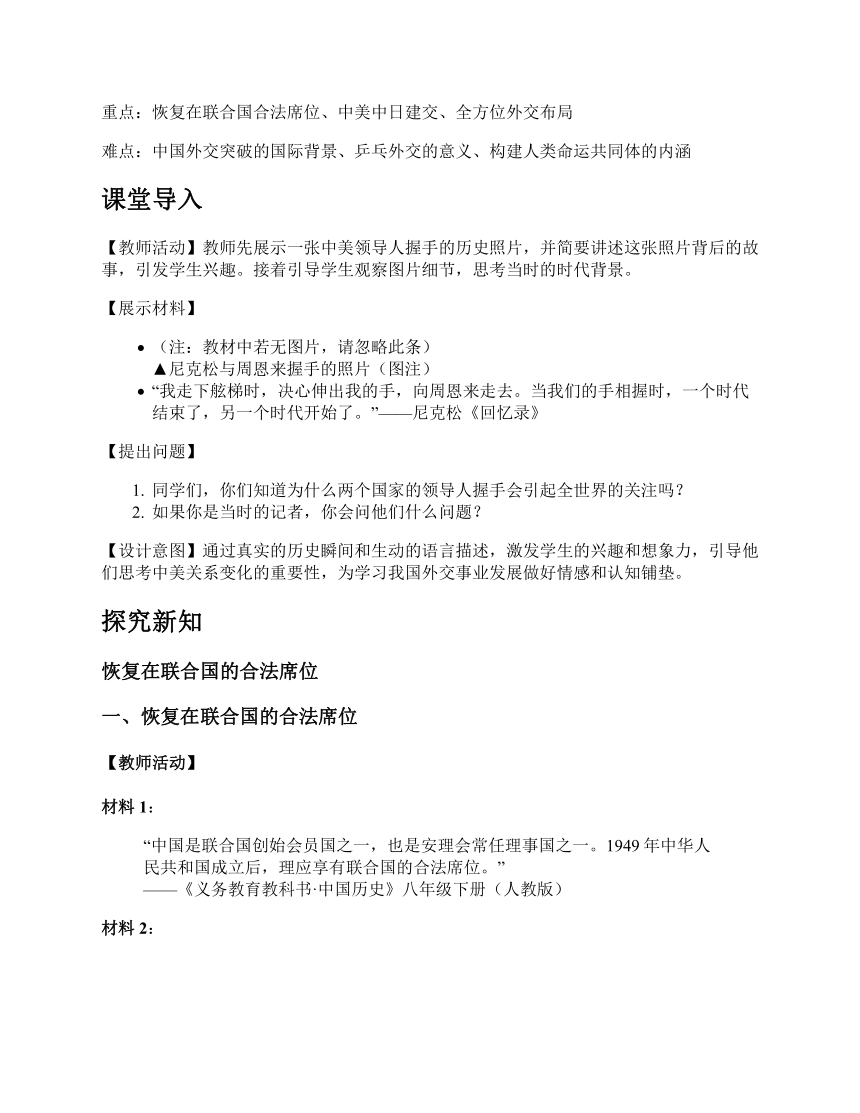

▲图片注释:毛泽东会见美国总统尼克松

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料和教材内容,分析中美关系出现转机的原因,并填写表格:

国家 改善关系的原因

美国

中国

【教师活动】

教师引导学生从国际形势、两国战略需求等方面进行分析:

美国方面:冷战背景下,美国希望借助中国牵制苏联;同时,中国在亚洲的地位上升,美国意识到无法忽视中国的影响力。

中国方面:中苏关系恶化,中国需要打开外交新局面,提升国际地位。

结合图片指出,毛泽东与尼克松的会面是中美关系走向正常化的标志性事件。

总结知识点:

中美关系出现转机的背景是国际形势变化和双方战略需求。

基辛格秘密访华为尼克松访华铺路。

毛泽东会见尼克松,标志着中美关系开始走向正常化。

【设计意图】

通过史料分析和小组讨论,培养学生从多角度分析历史事件的能力,理解国家外交政策调整背后的深层原因,提升历史思维能力。

“乒乓外交”与中美关系缓和

【教师活动】

材料2:

“乒乓球代表团的访问打破了中美之间多年的隔阂,成为两国关系解冻的重要契机。”——《人民日报》报道,1971年

问题:

“乒乓外交”为何被称为“小球转动大球”?它在中美关系中起到了什么作用?

【学生活动】

学生观看视频片段(或阅读相关资料),结合材料2,分析“乒乓外交”的意义,并用一句话概括其影响。

【教师活动】

教师点评学生的回答,强调“乒乓外交”作为非正式外交手段的独特性:

它以体育交流为桥梁,缓解了中美之间的紧张气氛。

为尼克松访华创造了有利条件,推动了中美关系的实质性进展。

总结知识点:

“乒乓外交”是中美关系缓和的突破口。

体育交流成为外交沟通的新方式。

为尼克松访华和中美关系正常化奠定了基础。

【设计意图】

通过具体案例分析,让学生理解外交形式的多样性,培养他们从细节中发现历史转折点的能力。

中美正式建交

【教师活动】

材料3:

“美国承认只有一个中国,台湾是中国领土的一部分,中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。”——《中美建交公报》,1979年

问题:

中美建交公报中关于台湾问题的表述说明了什么?这对中美关系有何重要意义?

【学生活动】

学生阅读材料3,结合教材内容,绘制时间轴,标注中美关系发展的关键节点(1971年基辛格访华、1972年尼克松访华、1979年正式建交)。

【教师活动】

教师引导学生分析中美建交的政治意义:

美国正式承认中华人民共和国为中国唯一合法政府,标志着中美关系进入新阶段。

台湾问题的处理体现了中国外交原则的坚持。

中美建交对国际格局产生了深远影响。

总结知识点:

中美于1979年正式建立外交关系。

建交公报确认了一个中国原则。

中美建交推动了国际社会对中国地位的认可。

【设计意图】

通过绘制时间轴,帮助学生梳理中美关系发展脉络,强化时空观念;通过分析公报内容,提升学生对国家主权和外交原则的理解。

中日建交与建交高潮

【教师活动】

材料4:

“日本首相田中角荣访华后,中日两国正式建立外交关系,这标志着东亚地区国际关系的重大变化。”——《参考消息》,1972年

问题:

中日建交为何发生在1972年?它对中国外交产生了什么影响?

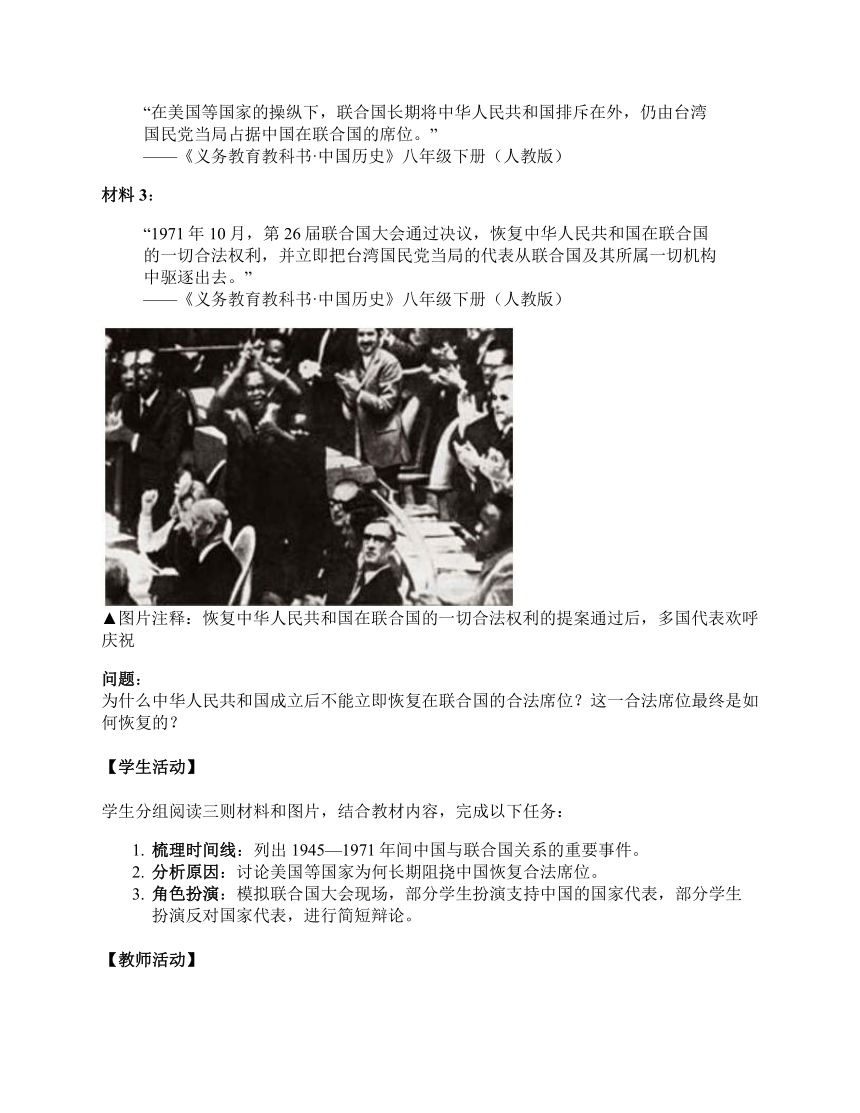

▲图片注释:毛泽东会见日本首相田中角荣

【学生活动】

学生根据材料4和教材内容,制作“中日建交大事记”,并列举此后与中国建交的国家名单。

【教师活动】

教师点评学生的大事记,指出中日建交的背景和影响:

中日建交受到中美关系缓和的影响。

日本是第一个与中国建交的西方大国,具有示范效应。

此后,许多国家纷纷与中国建交,形成建交高潮。

结合图片强调毛泽东会见田中角荣的历史意义。

总结知识点:

中日于1972年正式建交。

中日建交推动了中国与其他国家的外交关系发展。

形成了与中国建交的高潮。

【设计意图】

通过制作大事记和列举国家名单,增强学生对历史事件关联性的认识,理解中国外交突破带来的连锁反应。

全方位外交

一、全方位外交

【教师活动】

材料1:

“中国在20世纪80年代初提出‘和平与发展是当代世界的两大主题’,并强调要通过对话与合作解决国际争端。”

——《邓小平文选》第三卷

问题:

结合材料和所学知识,思考改革开放后中国外交政策的核心目标是什么?它与新中国初期的外交政策有何不同?

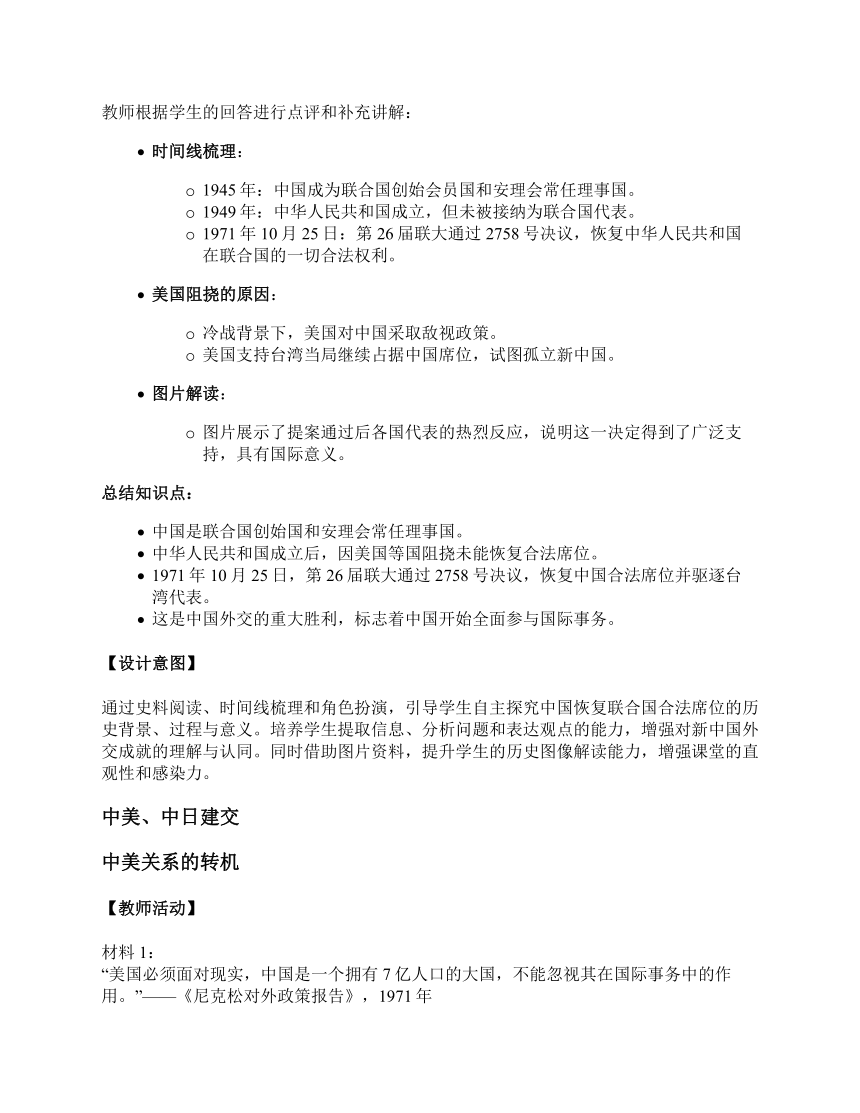

▲图片注释:1979年,邓小平在访问美国时会见美国总统卡特

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料和教材内容,分析改革开放前后中国外交政策的变化,并填写表格对比不同时期的外交重点。

时期 外交政策核心 主要对象国家 典型事件

新中国初期 独立自主、一边倒 苏联等社会主义国家 中苏建交、抗美援朝

改革开放后 独立自主、和平共处 周边国家、发展中国家、发达国家 中美建交、中日关系稳定

【教师活动】

教师引导学生从材料中提取关键词如“和平与发展”、“对话与合作”,并结合图片中的邓小平访美事件,说明中国在改革开放后更加注重与世界各国建立友好合作关系。指出这一时期外交政策的转变不仅体现在理念上,也体现在实际行动中,如中美建交、中日关系稳定发展等。

总结知识点:

改革开放后,中国继续奉行独立自主的和平外交政策。

在和平共处五项原则基础上,发展与周边国家、发展中国家、发达国家的友好关系。

实现中苏关系正常化,积极发展与欧盟国家的关系。

邓小平访美是中美关系改善的重要标志。

【设计意图】

通过史料引入和图片观察,引导学生理解改革开放后中国外交政策的调整及其现实意义,培养学生的比较分析能力和历史思维能力。

二、反对霸权主义,推动全球治理

【教师活动】

材料2:

“中国始终主张以和平方式解决国际争端,反对一切形式的霸权主义和强权政治,积极推动构建人类命运共同体。”

——《新时代的中国与世界》白皮书(2019年)

问题:

什么是“霸权主义”?中国为何坚决反对霸权主义?你认为中国在推动全球治理方面有哪些具体行动?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,列举中国参与全球治理的具体事例,如参与联合国维和行动、推动气候变化合作、参与全球抗疫合作等,并制作“中国全球治理贡献”小报。

【教师活动】

教师点评学生作品,指出中国在全球治理中的角色不仅是参与者,更是建设者和推动者。强调中国秉持“共商共建共享”的全球治理观,积极参与全球治理体系改革,推动构建人类命运共同体。

总结知识点:

中国坚决反对霸权主义和强权政治。

积极发展全球伙伴关系,推动构建人类命运共同体。

参与全球治理体系改革和建设,发挥负责任大国作用。

【设计意图】

通过材料分析和实践活动,帮助学生理解中国在全球治理中的立场与行动,提升其国际视野和综合运用知识的能力。

三、多边外交与国际合作

【教师活动】

材料3:

“中国广泛参与多边经济、社会领域的活动,在环境、粮食、预防犯罪、禁毒、难民、妇女等全球性问题上发挥了积极作用。”

——《中国外交》白皮书(2020年)

问题:

什么是“多边外交”?中国在哪些领域参与了多边合作?这些合作对中国和世界有何意义?

【学生活动】

学生分组查找资料,围绕“中国参与的多边组织”进行研究,如联合国、世界卫生组织、世界贸易组织等,并制作PPT展示中国在这些组织中的贡献。

【教师活动】

教师引导学生关注中国在多边外交中的实际作为,如参与联合国维和部队、提供国际援助、推动全球气候治理等,强调中国在国际事务中日益重要的作用。

总结知识点:

中国积极拓展多边外交,加强与联合国的合作。

参与解决区域性争端,维护世界和平。

广泛参与多边经济、社会领域的活动,应对全球性挑战。

【设计意图】

通过资料搜集与展示活动,培养学生的信息处理能力和表达能力,增强对多边外交的理解和认同。

四、中国特色大国外交布局

【教师活动】

材料4:

“截至2019年,中国已与180个国家建交,参加了100多个政府间国际组织的工作。”

——《中国外交》白皮书(2020年)

问题:

中国外交布局具有怎样的特点?为什么说中国外交是“全方位、多层次、立体化”的?

▲图片注释:习近平宣布“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会开始

【学生活动】

学生根据材料和教材内容,绘制“中国外交布局图”,包括建交国家数量、参与国际组织、举办国际会议等维度,并标注“一带一路”倡议、金砖国家、G20等关键词。

【教师活动】

教师结合图片中的“一带一路”论坛场景,说明中国通过举办国际会议、推动区域合作等方式,全面拓展外交空间。强调中国外交布局的多样性与系统性,体现了中国特色大国外交的独特优势。

总结知识点:

中国外交形成全方位、多层次、立体化的布局。

已与180个国家建交,参与100多个国际组织。

举办“一带一路”论坛、APEC会议、G20峰会等重要国际会议。

国际地位不断提升,成为维护世界和平与发展的坚定力量。

【设计意图】

通过图表绘制和图片分析,帮助学生直观理解中国外交布局的广度与深度,提升其归纳整理和逻辑表达能力。

课后任务

【任务主题】中国外交的突破与全方位发展

【基础任务】(知识巩固类)

查阅资料,绘制“中国恢复联合国合法席位”时间轴,标注关键事件(如1949年新中国成立、1971年联大2758号决议通过等),并配以教材中提到的图片使用语境,简要说明其历史意义。

【进阶任务】(能力提升类)

模拟联合国大会辩论:分组扮演不同国家代表(如美国、阿尔巴尼亚、日本等),围绕“是否应恢复中华人民共和国在联合国的合法席位”展开角色辩论,撰写发言稿,锻炼逻辑表达与历史思辨能力。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理与艺术学科,设计“中国建交地图”海报:在世界地图上标注截至2019年中国建交国家,用颜色区分不同大洲;同时加入“乒乓外交”“尼克松访华”等历史场景插画,体现外交事件的艺术再现。

【设计意图】通过时间轴梳理、角色扮演和跨学科创作,帮助学生系统掌握中国外交发展的关键节点,理解其国际影响,培养历史思维、表达能力和综合实践素养。

板书设计

一、恢复在联合国的合法席位

二、中美、中日建交

三、全方位外交

教学反思

本节课内容以中国外交发展为主线,涉及多个重要历史节点,适合采用情境教学与史料分析相结合的方法。通过图片、时间轴和相关史事创设历史情境,帮助学生建立时空观念;结合教材原文引导学生分析外交决策背后的国际背景,提升逻辑思维能力。教学中语言应简明扼要,突出关键词,如“合法席位”“中美关系缓和”“全方位外交”等,增强学生理解力。优点在于图文结合增强了直观性,但部分学生对国际关系理解较浅,易流于表面。今后应加强问题引导,深化学生对外交政策深层动因的思考。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版八年级下册

章节:第17课 外交事业的发展

教材分析

本课内容涉及中华人民共和国成立后的外交发展历程,主要讲述了中国恢复在联合国的合法席位、中美中日建交以及改革开放后的全方位外交等重要内容。本课上承新中国初期的外交探索,下启中国特色大国外交的全面推进,在教材体系中具有承前启后的重要作用。通过学习,学生可以了解中国如何逐步走向世界舞台中央,理解中国外交政策从独立自主到积极参与全球治理的转变过程,同时认识到国家综合实力与国际地位提升之间的关系。教师在授课时应结合图片和史事材料,引导学生从具体事件中归纳外交成就的意义,并联系当前中国在国际事务中的作用,增强学生的民族自豪感和全球视野。

学情分析

学生已经初步了解新中国成立以来的基本历史脉络,具备一定的时空观念和简单的国际关系认知能力。本课内容涉及中国外交的发展变化,贴近现实且图文并茂,适合初中生通过具体事件和人物理解外交成就的意义。重点在于帮助学生认识中国恢复联合国合法席位及中美、中日建交等事件的背景与影响,难点在于理解中国外交策略的变化及其对国际格局的作用,需引导学生结合图片和史实提取关键信息,提升分析和表达能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析中国恢复联合国合法席位和中美、中日建交的历史背景与影响,使学生理解外交关系变化背后的国际格局演变和国家利益驱动。

【时空观念】通过梳理1971年中国恢复联合国合法席位、中美关系缓和及中日建交等重大事件的时间脉络,使学生准确把握20世纪70年代中国外交发展的时空特征。

【史料实证】通过解读教材中的文字资料和图片信息,使学生掌握从多角度获取历史证据的方法,提升依据史料进行历史推论的能力。

【历史解释】通过对“乒乓外交”、“尼克松访华”等事件的分析,使学生能够客观解释历史现象,理解中国外交策略调整的意义与影响。

【家国情怀】通过了解中国在国际舞台上争取合法权益的奋斗历程,使学生增强民族自豪感和维护国家主权与尊严的责任意识。

重点难点

重点:恢复在联合国合法席位、中美中日建交、全方位外交布局

难点:中国外交突破的国际背景、乒乓外交的意义、构建人类命运共同体的内涵

课堂导入

【教师活动】教师先展示一张中美领导人握手的历史照片,并简要讲述这张照片背后的故事,引发学生兴趣。接着引导学生观察图片细节,思考当时的时代背景。

【展示材料】

(注:教材中若无图片,请忽略此条)

▲尼克松与周恩来握手的照片(图注)

“我走下舷梯时,决心伸出我的手,向周恩来走去。当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。”——尼克松《回忆录》

【提出问题】

同学们,你们知道为什么两个国家的领导人握手会引起全世界的关注吗?

如果你是当时的记者,你会问他们什么问题?

【设计意图】通过真实的历史瞬间和生动的语言描述,激发学生的兴趣和想象力,引导他们思考中美关系变化的重要性,为学习我国外交事业发展做好情感和认知铺垫。

探究新知

恢复在联合国的合法席位

一、恢复在联合国的合法席位

【教师活动】

材料1:

“中国是联合国创始会员国之一,也是安理会常任理事国之一。1949年中华人民共和国成立后,理应享有联合国的合法席位。”

——《义务教育教科书·中国历史》八年级下册(人教版)

材料2:

“在美国等国家的操纵下,联合国长期将中华人民共和国排斥在外,仍由台湾国民党当局占据中国在联合国的席位。”

——《义务教育教科书·中国历史》八年级下册(人教版)

材料3:

“1971年10月,第26届联合国大会通过决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利,并立即把台湾国民党当局的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去。”

——《义务教育教科书·中国历史》八年级下册(人教版)

▲图片注释:恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利的提案通过后,多国代表欢呼庆祝

问题:

为什么中华人民共和国成立后不能立即恢复在联合国的合法席位?这一合法席位最终是如何恢复的?

【学生活动】

学生分组阅读三则材料和图片,结合教材内容,完成以下任务:

梳理时间线:列出1945—1971年间中国与联合国关系的重要事件。

分析原因:讨论美国等国家为何长期阻挠中国恢复合法席位。

角色扮演:模拟联合国大会现场,部分学生扮演支持中国的国家代表,部分学生扮演反对国家代表,进行简短辩论。

【教师活动】

教师根据学生的回答进行点评和补充讲解:

时间线梳理:

1945年:中国成为联合国创始会员国和安理会常任理事国。

1949年:中华人民共和国成立,但未被接纳为联合国代表。

1971年10月25日:第26届联大通过2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。

美国阻挠的原因:

冷战背景下,美国对中国采取敌视政策。

美国支持台湾当局继续占据中国席位,试图孤立新中国。

图片解读:

图片展示了提案通过后各国代表的热烈反应,说明这一决定得到了广泛支持,具有国际意义。

总结知识点:

中国是联合国创始国和安理会常任理事国。

中华人民共和国成立后,因美国等国阻挠未能恢复合法席位。

1971年10月25日,第26届联大通过2758号决议,恢复中国合法席位并驱逐台湾代表。

这是中国外交的重大胜利,标志着中国开始全面参与国际事务。

【设计意图】

通过史料阅读、时间线梳理和角色扮演,引导学生自主探究中国恢复联合国合法席位的历史背景、过程与意义。培养学生提取信息、分析问题和表达观点的能力,增强对新中国外交成就的理解与认同。同时借助图片资料,提升学生的历史图像解读能力,增强课堂的直观性和感染力。

中美、中日建交

中美关系的转机

【教师活动】

材料1:

“美国必须面对现实,中国是一个拥有7亿人口的大国,不能忽视其在国际事务中的作用。”——《尼克松对外政策报告》,1971年

问题:

为什么美国在20世纪70年代初开始考虑改善与中国的关系?

▲图片注释:毛泽东会见美国总统尼克松

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料和教材内容,分析中美关系出现转机的原因,并填写表格:

国家 改善关系的原因

美国

中国

【教师活动】

教师引导学生从国际形势、两国战略需求等方面进行分析:

美国方面:冷战背景下,美国希望借助中国牵制苏联;同时,中国在亚洲的地位上升,美国意识到无法忽视中国的影响力。

中国方面:中苏关系恶化,中国需要打开外交新局面,提升国际地位。

结合图片指出,毛泽东与尼克松的会面是中美关系走向正常化的标志性事件。

总结知识点:

中美关系出现转机的背景是国际形势变化和双方战略需求。

基辛格秘密访华为尼克松访华铺路。

毛泽东会见尼克松,标志着中美关系开始走向正常化。

【设计意图】

通过史料分析和小组讨论,培养学生从多角度分析历史事件的能力,理解国家外交政策调整背后的深层原因,提升历史思维能力。

“乒乓外交”与中美关系缓和

【教师活动】

材料2:

“乒乓球代表团的访问打破了中美之间多年的隔阂,成为两国关系解冻的重要契机。”——《人民日报》报道,1971年

问题:

“乒乓外交”为何被称为“小球转动大球”?它在中美关系中起到了什么作用?

【学生活动】

学生观看视频片段(或阅读相关资料),结合材料2,分析“乒乓外交”的意义,并用一句话概括其影响。

【教师活动】

教师点评学生的回答,强调“乒乓外交”作为非正式外交手段的独特性:

它以体育交流为桥梁,缓解了中美之间的紧张气氛。

为尼克松访华创造了有利条件,推动了中美关系的实质性进展。

总结知识点:

“乒乓外交”是中美关系缓和的突破口。

体育交流成为外交沟通的新方式。

为尼克松访华和中美关系正常化奠定了基础。

【设计意图】

通过具体案例分析,让学生理解外交形式的多样性,培养他们从细节中发现历史转折点的能力。

中美正式建交

【教师活动】

材料3:

“美国承认只有一个中国,台湾是中国领土的一部分,中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。”——《中美建交公报》,1979年

问题:

中美建交公报中关于台湾问题的表述说明了什么?这对中美关系有何重要意义?

【学生活动】

学生阅读材料3,结合教材内容,绘制时间轴,标注中美关系发展的关键节点(1971年基辛格访华、1972年尼克松访华、1979年正式建交)。

【教师活动】

教师引导学生分析中美建交的政治意义:

美国正式承认中华人民共和国为中国唯一合法政府,标志着中美关系进入新阶段。

台湾问题的处理体现了中国外交原则的坚持。

中美建交对国际格局产生了深远影响。

总结知识点:

中美于1979年正式建立外交关系。

建交公报确认了一个中国原则。

中美建交推动了国际社会对中国地位的认可。

【设计意图】

通过绘制时间轴,帮助学生梳理中美关系发展脉络,强化时空观念;通过分析公报内容,提升学生对国家主权和外交原则的理解。

中日建交与建交高潮

【教师活动】

材料4:

“日本首相田中角荣访华后,中日两国正式建立外交关系,这标志着东亚地区国际关系的重大变化。”——《参考消息》,1972年

问题:

中日建交为何发生在1972年?它对中国外交产生了什么影响?

▲图片注释:毛泽东会见日本首相田中角荣

【学生活动】

学生根据材料4和教材内容,制作“中日建交大事记”,并列举此后与中国建交的国家名单。

【教师活动】

教师点评学生的大事记,指出中日建交的背景和影响:

中日建交受到中美关系缓和的影响。

日本是第一个与中国建交的西方大国,具有示范效应。

此后,许多国家纷纷与中国建交,形成建交高潮。

结合图片强调毛泽东会见田中角荣的历史意义。

总结知识点:

中日于1972年正式建交。

中日建交推动了中国与其他国家的外交关系发展。

形成了与中国建交的高潮。

【设计意图】

通过制作大事记和列举国家名单,增强学生对历史事件关联性的认识,理解中国外交突破带来的连锁反应。

全方位外交

一、全方位外交

【教师活动】

材料1:

“中国在20世纪80年代初提出‘和平与发展是当代世界的两大主题’,并强调要通过对话与合作解决国际争端。”

——《邓小平文选》第三卷

问题:

结合材料和所学知识,思考改革开放后中国外交政策的核心目标是什么?它与新中国初期的外交政策有何不同?

▲图片注释:1979年,邓小平在访问美国时会见美国总统卡特

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料和教材内容,分析改革开放前后中国外交政策的变化,并填写表格对比不同时期的外交重点。

时期 外交政策核心 主要对象国家 典型事件

新中国初期 独立自主、一边倒 苏联等社会主义国家 中苏建交、抗美援朝

改革开放后 独立自主、和平共处 周边国家、发展中国家、发达国家 中美建交、中日关系稳定

【教师活动】

教师引导学生从材料中提取关键词如“和平与发展”、“对话与合作”,并结合图片中的邓小平访美事件,说明中国在改革开放后更加注重与世界各国建立友好合作关系。指出这一时期外交政策的转变不仅体现在理念上,也体现在实际行动中,如中美建交、中日关系稳定发展等。

总结知识点:

改革开放后,中国继续奉行独立自主的和平外交政策。

在和平共处五项原则基础上,发展与周边国家、发展中国家、发达国家的友好关系。

实现中苏关系正常化,积极发展与欧盟国家的关系。

邓小平访美是中美关系改善的重要标志。

【设计意图】

通过史料引入和图片观察,引导学生理解改革开放后中国外交政策的调整及其现实意义,培养学生的比较分析能力和历史思维能力。

二、反对霸权主义,推动全球治理

【教师活动】

材料2:

“中国始终主张以和平方式解决国际争端,反对一切形式的霸权主义和强权政治,积极推动构建人类命运共同体。”

——《新时代的中国与世界》白皮书(2019年)

问题:

什么是“霸权主义”?中国为何坚决反对霸权主义?你认为中国在推动全球治理方面有哪些具体行动?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,列举中国参与全球治理的具体事例,如参与联合国维和行动、推动气候变化合作、参与全球抗疫合作等,并制作“中国全球治理贡献”小报。

【教师活动】

教师点评学生作品,指出中国在全球治理中的角色不仅是参与者,更是建设者和推动者。强调中国秉持“共商共建共享”的全球治理观,积极参与全球治理体系改革,推动构建人类命运共同体。

总结知识点:

中国坚决反对霸权主义和强权政治。

积极发展全球伙伴关系,推动构建人类命运共同体。

参与全球治理体系改革和建设,发挥负责任大国作用。

【设计意图】

通过材料分析和实践活动,帮助学生理解中国在全球治理中的立场与行动,提升其国际视野和综合运用知识的能力。

三、多边外交与国际合作

【教师活动】

材料3:

“中国广泛参与多边经济、社会领域的活动,在环境、粮食、预防犯罪、禁毒、难民、妇女等全球性问题上发挥了积极作用。”

——《中国外交》白皮书(2020年)

问题:

什么是“多边外交”?中国在哪些领域参与了多边合作?这些合作对中国和世界有何意义?

【学生活动】

学生分组查找资料,围绕“中国参与的多边组织”进行研究,如联合国、世界卫生组织、世界贸易组织等,并制作PPT展示中国在这些组织中的贡献。

【教师活动】

教师引导学生关注中国在多边外交中的实际作为,如参与联合国维和部队、提供国际援助、推动全球气候治理等,强调中国在国际事务中日益重要的作用。

总结知识点:

中国积极拓展多边外交,加强与联合国的合作。

参与解决区域性争端,维护世界和平。

广泛参与多边经济、社会领域的活动,应对全球性挑战。

【设计意图】

通过资料搜集与展示活动,培养学生的信息处理能力和表达能力,增强对多边外交的理解和认同。

四、中国特色大国外交布局

【教师活动】

材料4:

“截至2019年,中国已与180个国家建交,参加了100多个政府间国际组织的工作。”

——《中国外交》白皮书(2020年)

问题:

中国外交布局具有怎样的特点?为什么说中国外交是“全方位、多层次、立体化”的?

▲图片注释:习近平宣布“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会开始

【学生活动】

学生根据材料和教材内容,绘制“中国外交布局图”,包括建交国家数量、参与国际组织、举办国际会议等维度,并标注“一带一路”倡议、金砖国家、G20等关键词。

【教师活动】

教师结合图片中的“一带一路”论坛场景,说明中国通过举办国际会议、推动区域合作等方式,全面拓展外交空间。强调中国外交布局的多样性与系统性,体现了中国特色大国外交的独特优势。

总结知识点:

中国外交形成全方位、多层次、立体化的布局。

已与180个国家建交,参与100多个国际组织。

举办“一带一路”论坛、APEC会议、G20峰会等重要国际会议。

国际地位不断提升,成为维护世界和平与发展的坚定力量。

【设计意图】

通过图表绘制和图片分析,帮助学生直观理解中国外交布局的广度与深度,提升其归纳整理和逻辑表达能力。

课后任务

【任务主题】中国外交的突破与全方位发展

【基础任务】(知识巩固类)

查阅资料,绘制“中国恢复联合国合法席位”时间轴,标注关键事件(如1949年新中国成立、1971年联大2758号决议通过等),并配以教材中提到的图片使用语境,简要说明其历史意义。

【进阶任务】(能力提升类)

模拟联合国大会辩论:分组扮演不同国家代表(如美国、阿尔巴尼亚、日本等),围绕“是否应恢复中华人民共和国在联合国的合法席位”展开角色辩论,撰写发言稿,锻炼逻辑表达与历史思辨能力。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理与艺术学科,设计“中国建交地图”海报:在世界地图上标注截至2019年中国建交国家,用颜色区分不同大洲;同时加入“乒乓外交”“尼克松访华”等历史场景插画,体现外交事件的艺术再现。

【设计意图】通过时间轴梳理、角色扮演和跨学科创作,帮助学生系统掌握中国外交发展的关键节点,理解其国际影响,培养历史思维、表达能力和综合实践素养。

板书设计

一、恢复在联合国的合法席位

二、中美、中日建交

三、全方位外交

教学反思

本节课内容以中国外交发展为主线,涉及多个重要历史节点,适合采用情境教学与史料分析相结合的方法。通过图片、时间轴和相关史事创设历史情境,帮助学生建立时空观念;结合教材原文引导学生分析外交决策背后的国际背景,提升逻辑思维能力。教学中语言应简明扼要,突出关键词,如“合法席位”“中美关系缓和”“全方位外交”等,增强学生理解力。优点在于图文结合增强了直观性,但部分学生对国际关系理解较浅,易流于表面。今后应加强问题引导,深化学生对外交政策深层动因的思考。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化